Unterhaltung

https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiospitzen/georg-schramm-unruhestifter-100.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Schramm

"Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils."

https://de.wikipedia.org/wiki/Dialektik_der_Aufklärung

https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Schramm

"Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils."

https://de.wikipedia.org/wiki/Dialektik_der_Aufklärung

SW - am Dienstag, 17. Dezember 2013, 22:04 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Am 27. Juli 2004 konnte ich den Klartext vom Leiter des Klartext-Verlags Ludger Claßen (erschienen im Archivtag-Sammelband in: Archive im gesellschaftlichen Reformprozess, 2004, S. 371ff.) dokumentieren:

https://archiv.twoday.net/stories/286186/

Zum Thema gibt es von mir hier viele eigene Stellungnahmen, zuletzt vor wenigen Tagen:

https://archiv.twoday.net/stories/565877119/

Siehe auch

https://archiv.twoday.net/stories/41788826/

https://archiv.twoday.net/stories/5405864

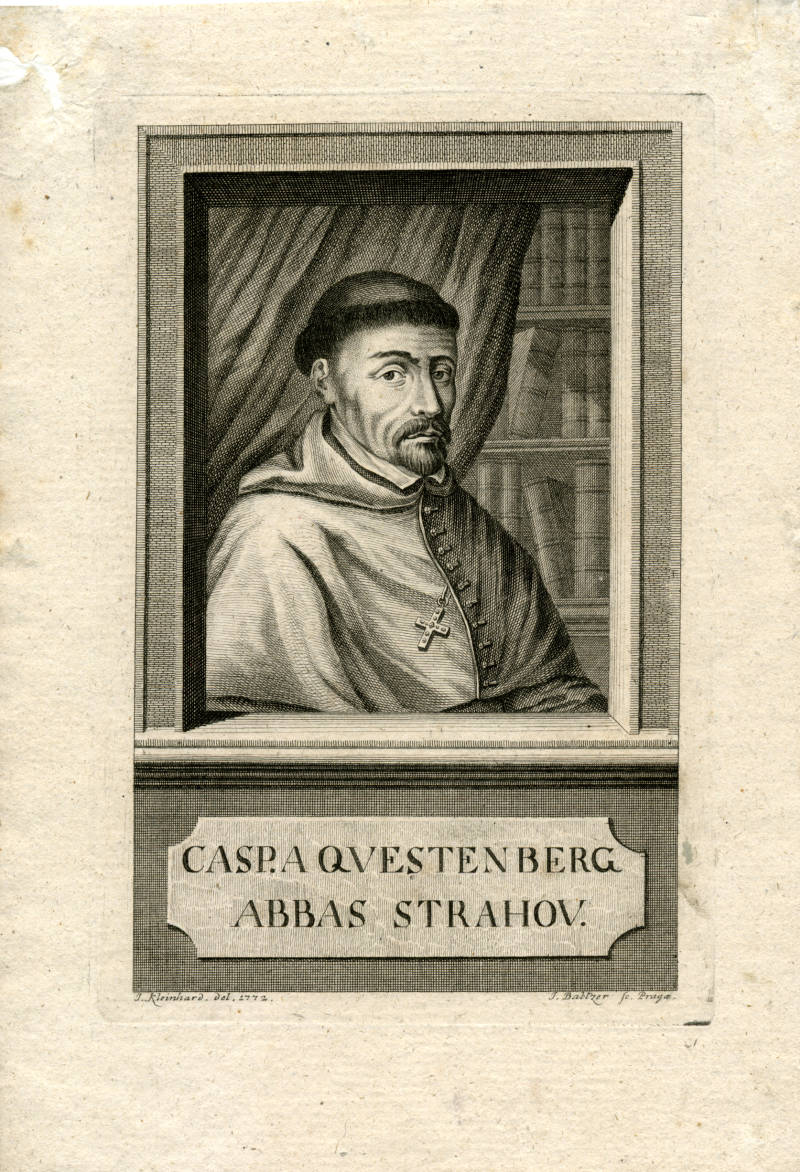

Das jetzt beigegebene Bild betrifft - wenig originell - wieder einen typischen Fall von Copyfraud. Gefunden auf

https://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen_von_Archiven

Alle Türchen: #bestof

***

Zu https://archiv.twoday.net/stories/283692/ kann aufgrund der freundlichen Genehmigung des Autors der Volltext wiedergegeben werden. (KG)

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...?

Bildreproduktion und Bildredaktion im Verlag:

Probleme, Chancen, Ziele

Von (c) Ludger Claßen

Seit etwa zwei Jahren verzeichnet der deutsche Buchmarkt Umsatzrückgänge. Nach unseren Erfahrungen ist der Bereich der regionalen Literatur davon kaum betroffen. Regional- oder Lokalgeschichte, historische Bildbände oder regionale Reiseführer erfreuen sich weiter einer ungebrochenen Nachfrage. Der Klartext Verlag beispielsweise hat durch den Ausbau seiner entsprechenden Programmsegmente die Zahl der verkauften Bücher mit regionaler Ausrichtung deutlich steigern können.

Auch für Archive sind die Chancen für erfolgreiche Publikationen in diesem Marktumfeld nach wie vor groß, zumal die Fortschritte im grafischen Bereich die Rahmenbedingungen weiter verbessert haben. Die technische Revolution im Bereich der Druckvorstufe hat in den letzten 10 Jahren die Wiedergabe von Bildern in Zeitschriften und Büchern erheblich vereinfacht. Die digitale Integration von Bildern in Satz und Umbruch ist technisch mittlerweile ausgereift und preiswerter als alte Reproduktionsverfahren. Die neue Technik erlaubt eine medienneutrale Speicherung und Wiedergabe von Bildquellen und damit eine mehrfache Nutzung von Reproduktionen. Die Marktchancen für regionale Titel erhöhen sich durch eine attraktive Illustration erheblich.

Insbesondere für regionalgeschichtliche und lokalgeschichtliche Publikationen eröffnen sich so neue Möglichkeiten, ein interessiertes Publikum mit illustrierten Publikationen zu erreichen. Aus Sicht der Verlage ist die Zusammenarbeit mit Archiven im Hinblick auf die Verwertung von Bildquellen allerdings oft verbesserungsfähig. Dies betrifft die Nutzung und Verwertung der Archivbestände und auch die Qualifizierung der Archivmitarbeiter, um die Möglichkeiten der medienneutrale Datenaufbereitung und -speicherung besser nutzen zu können.

Rechtlich und kaufmännisch sind die deutschen Archive für Verlage keine verlässlichen Partner. Genauer: Viele mir bekannten Nutzungsordnungen von Archiven sind nicht konform mit dem deutschen Urheberrecht. In den Nutzungsordnungen wird die Verwertung von Bildquellen eingeschränkt oder es finden sich gar Behauptungen, das Archiv habe Urheberrechte an Bildquellen. „Das Urheberrecht verbleibt auf jeden Fall beim Stadtarchiv.“ (Nutzungsordnung Stadtarchiv Chemnitz, § 6). Dies ist bei gemeinfreien Werken ebenso unsinnig wie etwa die Nutzungsordnung des Stadtarchivs Nürnberg grundgesetzlich problematisch ist. „Jegliche Nutzung fotografischer Aufnahmen zur Wiedergabe in Druckwerken und anderen Medien ist genehmigungs-(...)pflichtig.“ (Nutzungsordnung Stadtarchiv Nürnberg). Das Grundgesetz garantiert den Bürgern in Artikel 5 die Informations- und Meinungsfreiheit - archivalische Schutzklauseln kennt das GG nicht.

Laut Gesetz endet der Schutz des Urheberrechts bei künstlerischen und wissenschaftlichen Werken 70 Jahre nach Tod des Urhebers, bei nichtkünstlerische Fotografien bzw. Lichtbildern 50 Jahre nach Entstehung. Es gibt einschlägige Urteile des Bundesgerichtshofes, in denen eindeutig festgestellt wird, dass fotografische Reproduktionen von zweidimensionalen Vorlagen ebenfalls keinem Urheberrechtsschutz unterliegen.

Natürlich ist die Anfertigung von Reproduktionen mit Gebühren verbunden. „Aber das verlangte Entgelt darf nicht prohibitiv sein, sondern muß sich praktisch als Aufwendungsersatz darstellen, weil ein darüber hinausgehendes Entgelt eine Behinderung der Informationsfreiheit darstellen würde.“ (Hildebert Kirchner, zit. nach Graf, 1999) Demnach dürften viele Nutzungsordnungen auch gegen den Artikel 5 GG verstoßen.

Der Historiker Klaus Graf tritt seit Jahren vehement für eine öffentliche Diskussion ein mit dem Ziel, die gängige Praxis der Archive und Museen im Bereich der Bildquellenvermarktung kritisch im Hinblick auf deren Selbstverständnis und kulturpolitischen Auftrag zu hinterfragen. Die juristischen Details und auch eine kulturpolitische Diskussion sind jedoch nicht mein Thema. Auch die steuerpolitische Frage, ob die aus Steuermitteln finanzierten Archive ihren Geldgebern (sprich = Steuerbürgern) ein zweites Mal in die Tasche greifen sollten, spare ich aus. Aus Sicht der Verlage wäre es aber auf jeden Fall wünschenswert - wenn nicht gar dringend erforderlich, dass die Archive ihre Nutzungsordnungen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen formulierten.

Aus pragmatischen Gründen scheut ein Verlag die juristische Auseinandersetzung zahlt in der Regel brav die ungerechtfertigterweise geforderten und ungerechtfertigterweise als „Verwertungsgebühren“ oder „Urheberrechtsgebühren“ bezeichneten Sätze. Mit welchen Forderungen werden die Verlage konfrontiert? Eine Stichprobe ergab folgenden beispielhaften Befund für Buchpublikationen (ohne Reproduktionskosten):

Zwickau

Auflage bis 5.000 Ex.

Bestände nach 1900 5,-

Bestände bis 1900 7,50

Postkarten/Fotos 10,-

Karten, Pläne, usw. 15,-

Chemnitz

Auflage bis 5.000 Ex.

Bestände nach 1900 7,50

Bestände bis 1900 10,50

Originalpostkarten 13,-

Originalfotos 15,50

Karten, Pläne, usw. 18,-

Mainz

Auflage bis

1.000 Ex. 2,50

5.000 Ex. 10,20

Deutsches Museum

Auflage bis

300 Ex. 0,-

500 Ex. 6,-

1.000 Ex. 13,-

3.000 Ex. 23,-

5.000 Ex. 38,-

Nürnberg

Auflage bis

1.000 Ex. 10,-

5.000 Ex. 30,-

Braunschweig

Auflage bis

500 Ex. 15,-

1.000 Ex. 30,-

2.500 Ex. 46,-

5.000 Ex. 61,-

Die Reihe mit Beispielen ließe sich beliebig fortsetzen und belegt an erster Stelle: Die festgesetzten Gebühren sind nicht nur rechtlich, sondern auch in der jeweiligen Höhe völlig willkürlich. Entsprechende Gebührensätze der VG Bild-Kunst oder der Mittelstandsvereinigung Foto-Marketing für urheberrechtlich geschützte Werke können nicht als Orientierung herangezogen, weil es sich in den Archiven oft um gemeinfreie Werke handelt.

1) Bei gemeinfreien Bildern sollten die Archive sich den Rechtsnormen entsprechend verhalten, keine Lizenzgebühren verlangen und lediglich Selbstkosten für die Reproduktion berech-nen.

Nun werden Sie einwenden, ein Verlag verdiene doch Geld mit dem Verkauf von Büchern und da sei es gerechtfertigt, wenn die Verlage auch für die Nutzung von Bildquellen zahlten. Ich will an dieser Stelle außer Acht lassen, dass viele regionale und wissenschaftliche Publikationen nur mit Zuschüssen überhaupt realisierbar sind. Zahlt ein Verlag in solchen Fällen Lizenzgebühren für Bilder an öffentliche Archive, handelt es sich oft um eine Umverteilung öffentlicher Gelder, was aus unserer Sicht widersinnig ist.

Betrachtet man lediglich rein über den Verkauf und ohne Zuschuß finanzierte Bücher, so gibt es wirtschaftlich wenig Spielraum für die Verlage, hohe Lizenzgebühren zu erwirtschaften. Ein Blick in die Kalkulation der Verlage soll dies beispielhaft illustrieren:

In 10,- EUR Ladenpreis sind enthalten (Näherungswerte/Mittelwerte):

- 0,65 EUR Mehrwertsteuer

- 4,40 EUR Handelsrabatt

- 0,30 EUR Buchhandelsvertreter

- 0,45 EUR Auslieferung

- 4,20 EUR Verlagsanteil incl. Druck und Herstellung

Branchenüblich ist ein Autorenhonorar von 5% bis 10% des Nettoladenpreis. Nehmen wir in einer Beispielrechnung den höchsten Satz, also 0,96 EUR je verkauftem Exemplar. Die Durchschnittsauflage aller in der Bundesrepublik erscheinenden Titel liegt unter 1.000 Exemplaren. Demnach würde der Verlag 960,- EUR Honorar für ein durchschnittliches Buch mit einem Verkaufspreis von 10,- EUR erwirtschaften. Mit 32 Bildern aus dem Stadtarchiv Braunschweig wäre der Honoraranteil ausgeschöpft und die Verfasserin oder Verfasser gingen leer aus.

2) Archive sollten die engen finanziellen Spielräume der Verlage bedenken. Die Archive können ihre „Schätze“ nur dann vermarkten und in Büchern öffentlich breit zugänglich machen, wenn dies zu fairen Sätzen geschieht.

Bei Vorarbeiten im Archiv und bei der Redaktion von Publikationen können durch Berücksichtigung der technischen Abläufe beim Druck oft erhebliche Beträge einspart werden. Mittlerweile speichern viele Archive die vorhandenen Bildquellen in eigener Regie bereits digital ab. Dabei sollten die Archive sich technisch beraten lassen. Die Digitalisierung geschieht oft unzureichend, so dass für eine Publikation Bilder zu hohen Kosten erneut gescannt und digital aufbereitet werden müssen, wie ich in 2003 bei der Beschaffung eines Bildes aus dem Archiv Preußischer Kulturbesitz erfahren musste. Wünschenswert wäre aus Sicht der Verlage eine medienneutrale Bildreproduktion, aus der die Bilddaten für unterschiedlichste Nutzungen von der Internetpräsenz bis zum Druck zur Verfügung stehen.

Dabei ist es wichtig, die Bildquellen zunächst mit hoher Qualität einzuscannen, weil sich die Datenmenge für verschiedene Verwendungszusammenhänge zwar vermindern, aber aus zu geringen Datenbeständen keine hochwertigen Bilddaten mehr erzeugen lassen.

Ratsam wäre es, Daten im maximalen Wiedergabeformat mit einer Dichte von 300 dpi einzuscannen. Legt man das Format DIN A4 als größtes Wiedergabeformat für die Buchproduktion zugrunde, sollten Bilder also in einer Breite von 21 Zentimetern digitalisiert werden. Diese Daten lassen sich für verschiedenste Publikationen verwenden und bieten eine ausreichende Qualität für den Offsetdruck.

Weiter lassen sich erhebliche Kosten sparen, wenn Farbabbildungen im Umbruch möglichst optimiert auf die Druckformen des Buches verteilt werden. Konzentriert man die Farbabbildungen beim Umbruch bzw. redaktionell auf einer Seite eines Druckbogens, wirkt dies wie eine durchgehend farbige Illustration, verursacht aber geringere Kosten. Bei einem 16-seitigen Druckbogen verteilen sich die Buchseiten wie folgt auf dem Bogen:

Vorderseite Rückseite

1 2

4 3

5 6

8 7

9 10

12 11

13 14

16 15

3) Archive sollten sich bzw. ihre Mitarbeiter im Bereich der medienneutralen Datenaufbereitung und -speicherung sowie in der Drucktechnik so weit qualifizieren, dass Konzeption und Realisierung von Publikationen für die Partner Archiv und Verlag wirtschaftlich und publizistisch erfolgreich zu realisieren sind.

https://archiv.twoday.net/stories/286186/

Zum Thema gibt es von mir hier viele eigene Stellungnahmen, zuletzt vor wenigen Tagen:

https://archiv.twoday.net/stories/565877119/

Siehe auch

https://archiv.twoday.net/stories/41788826/

https://archiv.twoday.net/stories/5405864

Das jetzt beigegebene Bild betrifft - wenig originell - wieder einen typischen Fall von Copyfraud. Gefunden auf

https://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen_von_Archiven

Alle Türchen: #bestof

***

Zu https://archiv.twoday.net/stories/283692/ kann aufgrund der freundlichen Genehmigung des Autors der Volltext wiedergegeben werden. (KG)

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...?

Bildreproduktion und Bildredaktion im Verlag:

Probleme, Chancen, Ziele

Von (c) Ludger Claßen

Seit etwa zwei Jahren verzeichnet der deutsche Buchmarkt Umsatzrückgänge. Nach unseren Erfahrungen ist der Bereich der regionalen Literatur davon kaum betroffen. Regional- oder Lokalgeschichte, historische Bildbände oder regionale Reiseführer erfreuen sich weiter einer ungebrochenen Nachfrage. Der Klartext Verlag beispielsweise hat durch den Ausbau seiner entsprechenden Programmsegmente die Zahl der verkauften Bücher mit regionaler Ausrichtung deutlich steigern können.

Auch für Archive sind die Chancen für erfolgreiche Publikationen in diesem Marktumfeld nach wie vor groß, zumal die Fortschritte im grafischen Bereich die Rahmenbedingungen weiter verbessert haben. Die technische Revolution im Bereich der Druckvorstufe hat in den letzten 10 Jahren die Wiedergabe von Bildern in Zeitschriften und Büchern erheblich vereinfacht. Die digitale Integration von Bildern in Satz und Umbruch ist technisch mittlerweile ausgereift und preiswerter als alte Reproduktionsverfahren. Die neue Technik erlaubt eine medienneutrale Speicherung und Wiedergabe von Bildquellen und damit eine mehrfache Nutzung von Reproduktionen. Die Marktchancen für regionale Titel erhöhen sich durch eine attraktive Illustration erheblich.

Insbesondere für regionalgeschichtliche und lokalgeschichtliche Publikationen eröffnen sich so neue Möglichkeiten, ein interessiertes Publikum mit illustrierten Publikationen zu erreichen. Aus Sicht der Verlage ist die Zusammenarbeit mit Archiven im Hinblick auf die Verwertung von Bildquellen allerdings oft verbesserungsfähig. Dies betrifft die Nutzung und Verwertung der Archivbestände und auch die Qualifizierung der Archivmitarbeiter, um die Möglichkeiten der medienneutrale Datenaufbereitung und -speicherung besser nutzen zu können.

Rechtlich und kaufmännisch sind die deutschen Archive für Verlage keine verlässlichen Partner. Genauer: Viele mir bekannten Nutzungsordnungen von Archiven sind nicht konform mit dem deutschen Urheberrecht. In den Nutzungsordnungen wird die Verwertung von Bildquellen eingeschränkt oder es finden sich gar Behauptungen, das Archiv habe Urheberrechte an Bildquellen. „Das Urheberrecht verbleibt auf jeden Fall beim Stadtarchiv.“ (Nutzungsordnung Stadtarchiv Chemnitz, § 6). Dies ist bei gemeinfreien Werken ebenso unsinnig wie etwa die Nutzungsordnung des Stadtarchivs Nürnberg grundgesetzlich problematisch ist. „Jegliche Nutzung fotografischer Aufnahmen zur Wiedergabe in Druckwerken und anderen Medien ist genehmigungs-(...)pflichtig.“ (Nutzungsordnung Stadtarchiv Nürnberg). Das Grundgesetz garantiert den Bürgern in Artikel 5 die Informations- und Meinungsfreiheit - archivalische Schutzklauseln kennt das GG nicht.

Laut Gesetz endet der Schutz des Urheberrechts bei künstlerischen und wissenschaftlichen Werken 70 Jahre nach Tod des Urhebers, bei nichtkünstlerische Fotografien bzw. Lichtbildern 50 Jahre nach Entstehung. Es gibt einschlägige Urteile des Bundesgerichtshofes, in denen eindeutig festgestellt wird, dass fotografische Reproduktionen von zweidimensionalen Vorlagen ebenfalls keinem Urheberrechtsschutz unterliegen.

Natürlich ist die Anfertigung von Reproduktionen mit Gebühren verbunden. „Aber das verlangte Entgelt darf nicht prohibitiv sein, sondern muß sich praktisch als Aufwendungsersatz darstellen, weil ein darüber hinausgehendes Entgelt eine Behinderung der Informationsfreiheit darstellen würde.“ (Hildebert Kirchner, zit. nach Graf, 1999) Demnach dürften viele Nutzungsordnungen auch gegen den Artikel 5 GG verstoßen.

Der Historiker Klaus Graf tritt seit Jahren vehement für eine öffentliche Diskussion ein mit dem Ziel, die gängige Praxis der Archive und Museen im Bereich der Bildquellenvermarktung kritisch im Hinblick auf deren Selbstverständnis und kulturpolitischen Auftrag zu hinterfragen. Die juristischen Details und auch eine kulturpolitische Diskussion sind jedoch nicht mein Thema. Auch die steuerpolitische Frage, ob die aus Steuermitteln finanzierten Archive ihren Geldgebern (sprich = Steuerbürgern) ein zweites Mal in die Tasche greifen sollten, spare ich aus. Aus Sicht der Verlage wäre es aber auf jeden Fall wünschenswert - wenn nicht gar dringend erforderlich, dass die Archive ihre Nutzungsordnungen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen formulierten.

Aus pragmatischen Gründen scheut ein Verlag die juristische Auseinandersetzung zahlt in der Regel brav die ungerechtfertigterweise geforderten und ungerechtfertigterweise als „Verwertungsgebühren“ oder „Urheberrechtsgebühren“ bezeichneten Sätze. Mit welchen Forderungen werden die Verlage konfrontiert? Eine Stichprobe ergab folgenden beispielhaften Befund für Buchpublikationen (ohne Reproduktionskosten):

Zwickau

Auflage bis 5.000 Ex.

Bestände nach 1900 5,-

Bestände bis 1900 7,50

Postkarten/Fotos 10,-

Karten, Pläne, usw. 15,-

Chemnitz

Auflage bis 5.000 Ex.

Bestände nach 1900 7,50

Bestände bis 1900 10,50

Originalpostkarten 13,-

Originalfotos 15,50

Karten, Pläne, usw. 18,-

Mainz

Auflage bis

1.000 Ex. 2,50

5.000 Ex. 10,20

Deutsches Museum

Auflage bis

300 Ex. 0,-

500 Ex. 6,-

1.000 Ex. 13,-

3.000 Ex. 23,-

5.000 Ex. 38,-

Nürnberg

Auflage bis

1.000 Ex. 10,-

5.000 Ex. 30,-

Braunschweig

Auflage bis

500 Ex. 15,-

1.000 Ex. 30,-

2.500 Ex. 46,-

5.000 Ex. 61,-

Die Reihe mit Beispielen ließe sich beliebig fortsetzen und belegt an erster Stelle: Die festgesetzten Gebühren sind nicht nur rechtlich, sondern auch in der jeweiligen Höhe völlig willkürlich. Entsprechende Gebührensätze der VG Bild-Kunst oder der Mittelstandsvereinigung Foto-Marketing für urheberrechtlich geschützte Werke können nicht als Orientierung herangezogen, weil es sich in den Archiven oft um gemeinfreie Werke handelt.

1) Bei gemeinfreien Bildern sollten die Archive sich den Rechtsnormen entsprechend verhalten, keine Lizenzgebühren verlangen und lediglich Selbstkosten für die Reproduktion berech-nen.

Nun werden Sie einwenden, ein Verlag verdiene doch Geld mit dem Verkauf von Büchern und da sei es gerechtfertigt, wenn die Verlage auch für die Nutzung von Bildquellen zahlten. Ich will an dieser Stelle außer Acht lassen, dass viele regionale und wissenschaftliche Publikationen nur mit Zuschüssen überhaupt realisierbar sind. Zahlt ein Verlag in solchen Fällen Lizenzgebühren für Bilder an öffentliche Archive, handelt es sich oft um eine Umverteilung öffentlicher Gelder, was aus unserer Sicht widersinnig ist.

Betrachtet man lediglich rein über den Verkauf und ohne Zuschuß finanzierte Bücher, so gibt es wirtschaftlich wenig Spielraum für die Verlage, hohe Lizenzgebühren zu erwirtschaften. Ein Blick in die Kalkulation der Verlage soll dies beispielhaft illustrieren:

In 10,- EUR Ladenpreis sind enthalten (Näherungswerte/Mittelwerte):

- 0,65 EUR Mehrwertsteuer

- 4,40 EUR Handelsrabatt

- 0,30 EUR Buchhandelsvertreter

- 0,45 EUR Auslieferung

- 4,20 EUR Verlagsanteil incl. Druck und Herstellung

Branchenüblich ist ein Autorenhonorar von 5% bis 10% des Nettoladenpreis. Nehmen wir in einer Beispielrechnung den höchsten Satz, also 0,96 EUR je verkauftem Exemplar. Die Durchschnittsauflage aller in der Bundesrepublik erscheinenden Titel liegt unter 1.000 Exemplaren. Demnach würde der Verlag 960,- EUR Honorar für ein durchschnittliches Buch mit einem Verkaufspreis von 10,- EUR erwirtschaften. Mit 32 Bildern aus dem Stadtarchiv Braunschweig wäre der Honoraranteil ausgeschöpft und die Verfasserin oder Verfasser gingen leer aus.

2) Archive sollten die engen finanziellen Spielräume der Verlage bedenken. Die Archive können ihre „Schätze“ nur dann vermarkten und in Büchern öffentlich breit zugänglich machen, wenn dies zu fairen Sätzen geschieht.

Bei Vorarbeiten im Archiv und bei der Redaktion von Publikationen können durch Berücksichtigung der technischen Abläufe beim Druck oft erhebliche Beträge einspart werden. Mittlerweile speichern viele Archive die vorhandenen Bildquellen in eigener Regie bereits digital ab. Dabei sollten die Archive sich technisch beraten lassen. Die Digitalisierung geschieht oft unzureichend, so dass für eine Publikation Bilder zu hohen Kosten erneut gescannt und digital aufbereitet werden müssen, wie ich in 2003 bei der Beschaffung eines Bildes aus dem Archiv Preußischer Kulturbesitz erfahren musste. Wünschenswert wäre aus Sicht der Verlage eine medienneutrale Bildreproduktion, aus der die Bilddaten für unterschiedlichste Nutzungen von der Internetpräsenz bis zum Druck zur Verfügung stehen.

Dabei ist es wichtig, die Bildquellen zunächst mit hoher Qualität einzuscannen, weil sich die Datenmenge für verschiedene Verwendungszusammenhänge zwar vermindern, aber aus zu geringen Datenbeständen keine hochwertigen Bilddaten mehr erzeugen lassen.

Ratsam wäre es, Daten im maximalen Wiedergabeformat mit einer Dichte von 300 dpi einzuscannen. Legt man das Format DIN A4 als größtes Wiedergabeformat für die Buchproduktion zugrunde, sollten Bilder also in einer Breite von 21 Zentimetern digitalisiert werden. Diese Daten lassen sich für verschiedenste Publikationen verwenden und bieten eine ausreichende Qualität für den Offsetdruck.

Weiter lassen sich erhebliche Kosten sparen, wenn Farbabbildungen im Umbruch möglichst optimiert auf die Druckformen des Buches verteilt werden. Konzentriert man die Farbabbildungen beim Umbruch bzw. redaktionell auf einer Seite eines Druckbogens, wirkt dies wie eine durchgehend farbige Illustration, verursacht aber geringere Kosten. Bei einem 16-seitigen Druckbogen verteilen sich die Buchseiten wie folgt auf dem Bogen:

Vorderseite Rückseite

1 2

4 3

5 6

8 7

9 10

12 11

13 14

16 15

3) Archive sollten sich bzw. ihre Mitarbeiter im Bereich der medienneutralen Datenaufbereitung und -speicherung sowie in der Drucktechnik so weit qualifizieren, dass Konzeption und Realisierung von Publikationen für die Partner Archiv und Verlag wirtschaftlich und publizistisch erfolgreich zu realisieren sind.

KlausGraf - am Dienstag, 17. Dezember 2013, 00:45 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ich habe Archivalia als "Sturmgeschütz für Open Access" bezeichnet und allein in der Rubrik Open Access mehr als 1700 Beiträge geschrieben:

https://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/?start=1750

Zwar plädierte Anton Tantner für den am 6. Mai 2012 erschienenen Eintrag,

https://archiv.twoday.net/stories/97013461/

in dessen Mittelpunkt Lambert Hellers Argumente für Open Access stehen, ich habe mich aber für einen polemischen "Klassiker" entschieden. Die Anklage gegen die Doppelmoral der deutschen Bibliotheken erschien am 12. August 2006:

https://archiv.twoday.net/stories/2518568/ (Links nicht aktualisiert)

Natürlich habe ich später das Thema und das Schlagwort wiederholt aufgenommen:

https://archiv.twoday.net/search?q=open+access+heuch

https://archiv.twoday.net/stories/6400333/

https://archiv.twoday.net/stories/4987529/

Die Kritik wurde durchaus wahrgenommen. Christian Hauschke schrieb 2011 einen Blogeintrag "Fünf Jahre offizielle Open-Access-Heuchelei im deutschen Bibliothekswesen":

https://infobib.de/blog/2011/09/19/funf-jahre-offizielle-open-access-heuchelei-im-deutschen-bibliothekswesen/

Sein Resümee: "Es sind Fortschritte zu erkennen. Insgesamt ist es jedoch ernüchternd, wie wenig sich in fünf Jahren bewegt hat. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, können wir eine offene Fachkommunikation im Bibliothekswesen für ca. 2025 prognostizieren."

Glücklicherweise muss bei Bibliotheken lange suchen, bevor man in ihren Digitalisierungsprojekten die im Archivwesen weitverbreiteten Copyfraud-Wasserzeichen entdeckt. Es gibt sie aber leider auch und zwar nicht nur in Schwerin (Bildbeispiel 2013).

https://archiv.twoday.net/search?q=copyfraud+wasserzeichen

Alle Türchen: #bestof

***

Sie predigen anderen Wasser und trinken Wein. Vorne hui, hinten pfui. Die deutschen Bibliotheken spielen sich auf der Bühne als Anwälte des frei zugänglichen wissenschaftlichen Wissens im Interesse ihrer Benutzer auf, aber hinter den Kulissen agieren sie gegen Open Access (OA), wenn ihre eigenen Interessen tangiert sind, oder sie ignorieren die Bedürfnisse ihrer Kunden.

(1) Bibliothekarische Fachzeitschriften sind nur zum kleinen Teil Open Access!

Die Zugänglichkeit aktueller wissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur ist ein Hauptziel von OA, und die hohen Zeitschriftenpreise ("Journal crisis") sind eine wesentliche Triebfeder für Bibliotheken, OA zu fördern.

Charles W. Bailey, Jr. stellte neulich eine einfache Frage: "Does the American Library Association (ALA) support open access and, if so, are its journal publishing practices congruent with open access journal publishing and self-archiving?" DigitalKoans

Das Resultat seiner Recherche war eher betrüblich. Wenn die ALA OA in großem Ausmaß unterstützt, vermag sie dies gut zu verbergen. Von den 10 bedeutenden Fachzeitschriften, die sie publiziert, ist nur eine einzige OA.

In Deutschland sieht es nicht besser aus, wie ein Blick auf

https://www.bib-info.de/komm/knt_neu/fundgrub/zeit_deu.htm

beweist. (Die Liste ist nicht aktuell.)

Die vielen lokalen Mitteilungsblätter kann man wohl kaum als "Fachzeitschriften" zählen, doch selbst von diesen haben längst nicht alle Volltexte im Netz.

Die führende wissenschaftliche Fachzeitschrift dürfte die ZfBB sein, die so gut wie keine Inhalte (auch nicht nach einer Embargo-Periode) OA bereitstellt. Trotzdem wird ihre Langzeitarchivierung von einer wissenschaftlichen Bibliothek übernommen (ThULB Jena) übernommen.

Von 1997 bis 2003 gab es die Texte der Rubrik "Digitale Medien" kostenfrei auf

https://www.klostermann.de/zeitsch/osw_hmp.htm

Seit 2003 gibt es keinen einzigen kostenfreien Volltext auf dem Jenaer Server!

"Bibliothek. Forschung und Praxis": Die letzten drei Hefte unterliegen dem Embargo.

"Bibliotheksdienst": vier Hefte Embargo.

Besonders schäbig mit Blick auf arbeitslose KollegInnen der Vermerk: "Die Anzeigen im Online-Stellenmarkt erscheinen gegenüber der Druckausgabe deutlich verzögert, damit das kostenlose Angebot nicht zur Konkurrenz für das kostenpflichtige wird. Wer darauf angewiesen ist, neue Stellenanzeigen schnell zur Kenntnis zu bekommen, kann hier zum Preis von 20 Euro pro halbes Jahr eine laufende Zusendung der Stellenanzeigen per E-Mail abonnieren."

B.I.T: keine freien Volltexte mehr!

BuB: keine Volltexte!

ABi-Technik: keine Volltexte!

Zwar ist das Ergebnis nicht unmittelbar mit dem ALA-Befund vergleichbar, doch nicht weniger unerfreulich. Von den führenden Fachzeitschriften bietet keine einzige sofortigen Zugriff auf Volltexte (ein Kriterium für OA). Von den sechs genannten Zeitschriften bieten nur zwei freie Inhalte nach einer Embargo-Periode.

(2) Bibliothekarische Fachliteratur ist kaum OA!

Nur zu einem kleinen Teil sind die Aufsätze aus Konferenzbänden (Bibliothekartag u.a.) online und wenn dies der Fall ist, dann in der Regel durch Self-Archiving der Autoren.

Man lese etwa aus dem Jahr 2005:

https://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg27167.html

Nur wenn die Autoren selbst archivieren, dürfen sie die Beiträge des bei Klostermann gedruckten Tagungsbandes ein halbes Jahr später zugänglich machen!

Auch wenn sich die Verlage noch so sehr als die natürlichen Feinde des Bibliotheken gerieren (während sich umgekehrt die Bibliotheken mit der Kritik an den Verlagen zurückhalten), hindert das die Bibliotheken nicht, die eingespielten Treueverhältnisse zu den Verlagen aufzukündigen.

Das wichtigste bibliotheksrechtliche Handwerkszeug (Lanskys Vorschriftensammlung, die Gutachtensammlung der Rechtskommission u.a.m.) müssen nach wie vor in gedruckter Form gekauft werden, obwohl man beispielsweise längst auf einem Server die gemeinfreien (amtliche Werke!) Normen und Urteile zum Bibliotheksrecht hätte bereitstellen können.

Obwohl der Verkauf der in den eigenen Veröffentlichungsreihen erschienenen Schriften von Bibliotheken eher schleppend laufen dürfte, OA also keine Konkurrenz darstellen dürfte, sehen die meisten Bibliotheken, auch wenn sie Dokumentenserver unterhalten, davon ab, diese Publikationen (z.B. aktuelle Ausstellungskataloge u.a.m.) dort einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

(3) Bibliotheken beliefern kostenpflichtige bibliographische Datenbanken!

Sollte man nicht annehmen, dass es Konsens ist, dass der Rohstoff bibliothekarischen Wissens, die Bibliographien, möglichst kostenfrei auch Benutzern von zuhause aus zur Verfügung stehen sollte? Kostbare Bibliothekszeit mit Bibliographieren an Bibliotheks-PCs zu verbringen, ist weissgott nicht einzusehen.

Bibliothekarische Erschliessungsleistungen in Form von Bibliographien werden mit Steuergeldern finanziert und sollten allen Bürgern zur Verfügung stehen.

Das betrifft vor allem die Online Contents, aber auch die BDSL (https://www.bdsl-online.de/, gedruckt natürlich bei Klostermann), wobei der Auskunftsdienst hinsichtlich neuester Titel gebührenpflichtig ist.

(4) Bibliotheken treten als Mitglieder von Digizeitschriften e.V. die Interessen von Bildung und Wissenschaft mit Füßen!

Statt ein OA-Archiv auf die Beine zu stellen, versuchen sich die Mitgliedsbibliotheken an einer JSTOR-Kopie. Das Produkt ist überteuert, weshalb viele große Hochschul- und Landesbibliotheken es sich nicht leisten können. Die OA-Sektion ist völlig unzureichend, tausende gemeinfreier Aufsätze befinden sich im kostenpflichtigen Bereich. Mit rechtswidrigen Nutzungs- und Lizenzbestimmungen werden Lizenznehmer und Benutzer geknebelt.

Mehr unter:

https://archiv.twoday.net/stories/2512361/

Hier mag anmerkungsweise auch Erwähnung finden, dass die US-Bibliotheken, die eine Vereinbarung mit Google Books Search geschlossen haben, die öffentliche Zugänglichkeit ihrer gemeinfreien Bücher nicht wirklich fördern. Googles Geheimnistuerei/Intransparenz und die eklatanten Mängel des Angebots lassen den Knebel-Vertrag, den sie eingehen mussten, als eine Art Teufelspakt erscheinen, siehe auch

https://wiki.netbib.de/coma/GooglePrint

(5) Bibliotheken denken nicht daran, "permission barriers" einzureissen!

Dass OA nicht nur kostenfrei, sondern auch frei von hemmenden urheberrechtlichen und lizenzrechtlichen Einschränkungen bedeutet, wollen die Bibliotheken nicht wahrhaben. Sie überlesen geflissentlich die entsprechende Freigabe von OA-Publikationen in der Berliner Erklärung (BD) für OA und deren Vorschrift, den Publikationen diese Erlaubnis auch beizugeben:

https://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html

"The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship [...]" - "including a copy of the permission as stated above"

Obwohl das von den Bibliotheken unterstützte www.urheberrechtsbuendnis.de immer wieder darauf hinweist, dass die geltenden Vorschriften die Belange von Forschung und Bildung nur unzulänglich berücksichtigen, weichen die Bibliotheken nicht vom vollen urheberrechtlichen Schutz ab.

So gut wie nie trifft man eine Creative-Commons-Lizenz auf den ihnen betriebenen Dokumentenservern an und wenn dann schließt sie den kommerziellen Gebrauch aus (was von der BD oder auch der www.boai.org so nicht vorgesehen ist).

"OA Light", der nur auf die Kostenfreiheit abhebt, ist kein wahrer OA!

(6) Sogar OAI-Metadaten werden nicht OA freigegeben!

Niemand kann bestreiten, dass für den Austausch von Metadaten das OAI-Format von größtem Nutzen ist und dass OA wesentlich durch den OAI-Standard gefördert wird. Aber deutsche Bibliotheken schränken die freie Nutzung der OAI-Schnittstelle ein, indem sie kommerzielle Nutzung verbieten und erheben urheberrechtliche Ansprüche hinsichtlich von Metadaten, die ihnen nicht zustehen.

Mehr unter:

https://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg29811.html

(7) Die Bibliotheken betreiben in großem Stil Bildrechte-Tyrannei und Copyfraud!

Die Bibliotheken beanspruchen Rechte, die sie nicht haben (Copyfraud, so benannt nach dem gleichnamigen Aufsatz von Mazzone online) und spielen sich als Zwingherren gemeinfreier Unterlagen auf. Schier endlos ist die Reihe der Belege, dass die Bibliotheken die Erstreckung der BD auf Kulturgut, das sie verwahren, bzw. dessen Präsentation im Internet hintertreiben. Grund sind Kommerz- und Kontrollinteressen. Man möchte von der Vermarktung von geistigem Eigentum, das einem nicht gehört, sondern der Öffentlichkeit (Public Domain) profitieren und - mit paternalistischer Attitude - um Erlaubnis gebeten werden.

Obwohl die Digitalisate von Bibliotheken nicht als Lichtbilder nach § 72 UrhG anzusehen sind, behaupten die Bibliotheken das Gegenteil.

Indem sie sich Schutzrechte anmaßen, die ihnen nicht zustehen, betreiben sie Urheberrechtsbetrug und verstoßen womöglich auch gegen das UWG (weil sie längst Wettbewerber auf dem Markt sind).

Ein typisches Beispiel:

"Inhaberin der Nutzungs- und Verwertungsrechte der „Oekonomischen Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft”, Autor Johann Georg Krünitz, in der von der Universitätsbibliothek Trier erstellten digitalen Version ist die Universität Trier/Universitätsbibliothek im Sinne von §70 Abs. 1 UrhG. Dies gilt insbesondere für alle Fragen der Lizenznahme sowie sonstigen kommerziellen Nutzung dieser Version. Eine missbräuchliche Nutzung wird straf- und zivilrechtlich verfolgt."

https://www.kruenitz1.uni-trier.de/site/imprint.htm

Niemand kann dadurch, dass er eine alte gedruckte Enzyklopädie scannt und einige reaktionelle Texte beifügt (die als solche natürlich geschützt sind) das Recht des wissenschaftlichen Herausgebers nach § 70 UrhG in Anspruch nehmen. Kein Urheberrechtler käme auf die Idee, die Faksimiles einer Ausgabe unter das Schutzrecht fallen zu lassen. Hier werden schamlos gemeinfreie Inhalte von einem DFG-geförderten Projekt remonopolisiert.

Es gilt das Prinzip FUD: Fear, Uncertainty and Doubt. Einschüchtern, damit sich niemand wehrt!

Diejenigen, die lauthals über die Unzuträglichkeiten des Urheberrechts für die Forschung klagen, sind knallhart, wenns um die eigene Pfründe (oder die Macht der Bibliotheksdirektoren) geht und pfeifen dann auf OA.

Altbestände werden als Geiseln genommen, sie dürfen nicht mehr von Benutzern selbst fotografiert werden, damit die Fotostelle ihre überteuerten Reproduktionen verticken kann und das superteure Equipment, das man sich von cleveren Digitalisierungs-Firmen hat aufschwatzen lassen, auch rentiert.

Reproduktionsgebühren behindern ernsthaft die wissenschaftliche Forschung, wie der Aufruf der Paläographen belegt:

https://www.wlb-stuttgart.de/archive/repro-gebuehren.html

Obwohl 1994/5 eine bibliotheksjuristische Diskussion deutlich gemacht hat, dass Genehmigungsvorbehalte bei der Edition von gemeinfreiem Bibliotheksgut rechtswidrig sind (Nachweis: https://archiv.twoday.net/stories/2478861/) , liest man in der 2002 als Rechtsverordnung erlassenen, insoweit aber von keinem Gesetz ermächtigten baden-württembergischen Bibliotheksgebührenverordnung:

"Texte und Bilder aus Handschriften, Autographen, seltenen Drucken, Porträt- und Fotosammlungen der Bibliothek dürfen nur mit Zustimmung der Bibliothek veröffentlicht werden. Bei einer Veröffentlichung ist der Benutzer für die Einhaltung der urheberrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. Auch nach Erteilung der Publikationsgenehmigung behält die Bibliothek das Recht, die betreffenden Texte oder Bilder selbst zu veröffentlichen oder Dritten die Veröffentlichung zu gestatten."

https://www.ub.uni-freiburg.de/gebuehrenordnung.html

Auch die folgende Bestimmung über das Belegexemplar ist klar rechtswidrig, da nicht im Gesetz enthalten, siehe

https://www.ub.uni-dortmund.de/Listenarchive/LIB-L/200008/20000816.html

Einige Beispiele für Copyfraud und OA-Heuchelei:

Empfehlung zur Digitalisierung von Handschriften

https://archiv.twoday.net/stories/2383226/

Weimarer Erklärung zu Nachlässen

https://archiv.twoday.net/stories/549953/

Kartenforum Sachsen

https://archiv.twoday.net/stories/1289837/

Public-Domain-Schriften der BBAW unter CC-NC

https://log.netbib.de/archives/2006/07/28/copyfraud-bleibt-copyfraud/

Siehe zum Thema Bildrechte auch:

https://archiv.twoday.net/search?q=bildrechte

https://archiv.twoday.net/stories/2478252/

Für die USA: Rising Permission Costs

https://archiv.twoday.net/stories/2484031/

Eigene Stellungnahmen:

https://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm

https://www.jurawiki.de/FotoRecht

(8) Die Bibliotheken blockieren die Ausbildung einer reichen Public Domain!

Unzählige traditionelle Reproduktionen werden in deutschen Bibliotheken angefertigt, obwohl Digitalisate sinnvoller wären. Aber die überteuerten Ausrüstungen haben ihren Preis und so sind Digitalisate für Benutzer oft unerschwinglich teuer:

https://wiki.netbib.de/coma/DigiTarife

Selbst das an sich löbliche Göttinger DigiWunschbuch-Projekt ist mit 0,25 Euro je Scan zu teuer.

Digitalisate gemeinfreier Werke könnte man der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, doch praktizieren dies nur ganz wenige Bibliotheken:

https://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg31038.html

und weitere Listenbeiträge.

Dass unzulässigerweise Schutzrechte auf die Digitalisate beansprucht werden, wurde bereits angesprochen.

FAZIT:

Die OA-Bewegung hat in den Bibliotheken starke Verbündete, und niemand bestreitet, dass die Bibliotheken sehr viel für den OA-Gedanken tun. Die Durchsetzung ist schwierig, und Verzögerungen und Rückschläge sind unvermeidbar. Darum geht es nicht. Es geht um ein Verhalten, das bewusst mit den Grundsätzen von Open Access, der Förderung freier Inhalte und einer reichen Public Domain bricht, wenn es um die eigenen Interessen geht. Diese Interessen sind nicht die Interessen der Nutzer, der Wissenschaftler wie der Bürger. Nur wenn sich die Nutzer wehren, kann der Heuchelei ein Ende gesetzt werden.

NACHTRÄGE:

Siehe Kommentare. [zum ursprünglichen Beitrag]

https://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/?start=1750

Zwar plädierte Anton Tantner für den am 6. Mai 2012 erschienenen Eintrag,

https://archiv.twoday.net/stories/97013461/

in dessen Mittelpunkt Lambert Hellers Argumente für Open Access stehen, ich habe mich aber für einen polemischen "Klassiker" entschieden. Die Anklage gegen die Doppelmoral der deutschen Bibliotheken erschien am 12. August 2006:

https://archiv.twoday.net/stories/2518568/ (Links nicht aktualisiert)

Natürlich habe ich später das Thema und das Schlagwort wiederholt aufgenommen:

https://archiv.twoday.net/search?q=open+access+heuch

https://archiv.twoday.net/stories/6400333/

https://archiv.twoday.net/stories/4987529/

Die Kritik wurde durchaus wahrgenommen. Christian Hauschke schrieb 2011 einen Blogeintrag "Fünf Jahre offizielle Open-Access-Heuchelei im deutschen Bibliothekswesen":

https://infobib.de/blog/2011/09/19/funf-jahre-offizielle-open-access-heuchelei-im-deutschen-bibliothekswesen/

Sein Resümee: "Es sind Fortschritte zu erkennen. Insgesamt ist es jedoch ernüchternd, wie wenig sich in fünf Jahren bewegt hat. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, können wir eine offene Fachkommunikation im Bibliothekswesen für ca. 2025 prognostizieren."

Glücklicherweise muss bei Bibliotheken lange suchen, bevor man in ihren Digitalisierungsprojekten die im Archivwesen weitverbreiteten Copyfraud-Wasserzeichen entdeckt. Es gibt sie aber leider auch und zwar nicht nur in Schwerin (Bildbeispiel 2013).

https://archiv.twoday.net/search?q=copyfraud+wasserzeichen

Alle Türchen: #bestof

***

Sie predigen anderen Wasser und trinken Wein. Vorne hui, hinten pfui. Die deutschen Bibliotheken spielen sich auf der Bühne als Anwälte des frei zugänglichen wissenschaftlichen Wissens im Interesse ihrer Benutzer auf, aber hinter den Kulissen agieren sie gegen Open Access (OA), wenn ihre eigenen Interessen tangiert sind, oder sie ignorieren die Bedürfnisse ihrer Kunden.

(1) Bibliothekarische Fachzeitschriften sind nur zum kleinen Teil Open Access!

Die Zugänglichkeit aktueller wissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur ist ein Hauptziel von OA, und die hohen Zeitschriftenpreise ("Journal crisis") sind eine wesentliche Triebfeder für Bibliotheken, OA zu fördern.

Charles W. Bailey, Jr. stellte neulich eine einfache Frage: "Does the American Library Association (ALA) support open access and, if so, are its journal publishing practices congruent with open access journal publishing and self-archiving?" DigitalKoans

Das Resultat seiner Recherche war eher betrüblich. Wenn die ALA OA in großem Ausmaß unterstützt, vermag sie dies gut zu verbergen. Von den 10 bedeutenden Fachzeitschriften, die sie publiziert, ist nur eine einzige OA.

In Deutschland sieht es nicht besser aus, wie ein Blick auf

https://www.bib-info.de/komm/knt_neu/fundgrub/zeit_deu.htm

beweist. (Die Liste ist nicht aktuell.)

Die vielen lokalen Mitteilungsblätter kann man wohl kaum als "Fachzeitschriften" zählen, doch selbst von diesen haben längst nicht alle Volltexte im Netz.

Die führende wissenschaftliche Fachzeitschrift dürfte die ZfBB sein, die so gut wie keine Inhalte (auch nicht nach einer Embargo-Periode) OA bereitstellt. Trotzdem wird ihre Langzeitarchivierung von einer wissenschaftlichen Bibliothek übernommen (ThULB Jena) übernommen.

Von 1997 bis 2003 gab es die Texte der Rubrik "Digitale Medien" kostenfrei auf

https://www.klostermann.de/zeitsch/osw_hmp.htm

Seit 2003 gibt es keinen einzigen kostenfreien Volltext auf dem Jenaer Server!

"Bibliothek. Forschung und Praxis": Die letzten drei Hefte unterliegen dem Embargo.

"Bibliotheksdienst": vier Hefte Embargo.

Besonders schäbig mit Blick auf arbeitslose KollegInnen der Vermerk: "Die Anzeigen im Online-Stellenmarkt erscheinen gegenüber der Druckausgabe deutlich verzögert, damit das kostenlose Angebot nicht zur Konkurrenz für das kostenpflichtige wird. Wer darauf angewiesen ist, neue Stellenanzeigen schnell zur Kenntnis zu bekommen, kann hier zum Preis von 20 Euro pro halbes Jahr eine laufende Zusendung der Stellenanzeigen per E-Mail abonnieren."

B.I.T: keine freien Volltexte mehr!

BuB: keine Volltexte!

ABi-Technik: keine Volltexte!

Zwar ist das Ergebnis nicht unmittelbar mit dem ALA-Befund vergleichbar, doch nicht weniger unerfreulich. Von den führenden Fachzeitschriften bietet keine einzige sofortigen Zugriff auf Volltexte (ein Kriterium für OA). Von den sechs genannten Zeitschriften bieten nur zwei freie Inhalte nach einer Embargo-Periode.

(2) Bibliothekarische Fachliteratur ist kaum OA!

Nur zu einem kleinen Teil sind die Aufsätze aus Konferenzbänden (Bibliothekartag u.a.) online und wenn dies der Fall ist, dann in der Regel durch Self-Archiving der Autoren.

Man lese etwa aus dem Jahr 2005:

https://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg27167.html

Nur wenn die Autoren selbst archivieren, dürfen sie die Beiträge des bei Klostermann gedruckten Tagungsbandes ein halbes Jahr später zugänglich machen!

Auch wenn sich die Verlage noch so sehr als die natürlichen Feinde des Bibliotheken gerieren (während sich umgekehrt die Bibliotheken mit der Kritik an den Verlagen zurückhalten), hindert das die Bibliotheken nicht, die eingespielten Treueverhältnisse zu den Verlagen aufzukündigen.

Das wichtigste bibliotheksrechtliche Handwerkszeug (Lanskys Vorschriftensammlung, die Gutachtensammlung der Rechtskommission u.a.m.) müssen nach wie vor in gedruckter Form gekauft werden, obwohl man beispielsweise längst auf einem Server die gemeinfreien (amtliche Werke!) Normen und Urteile zum Bibliotheksrecht hätte bereitstellen können.

Obwohl der Verkauf der in den eigenen Veröffentlichungsreihen erschienenen Schriften von Bibliotheken eher schleppend laufen dürfte, OA also keine Konkurrenz darstellen dürfte, sehen die meisten Bibliotheken, auch wenn sie Dokumentenserver unterhalten, davon ab, diese Publikationen (z.B. aktuelle Ausstellungskataloge u.a.m.) dort einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

(3) Bibliotheken beliefern kostenpflichtige bibliographische Datenbanken!

Sollte man nicht annehmen, dass es Konsens ist, dass der Rohstoff bibliothekarischen Wissens, die Bibliographien, möglichst kostenfrei auch Benutzern von zuhause aus zur Verfügung stehen sollte? Kostbare Bibliothekszeit mit Bibliographieren an Bibliotheks-PCs zu verbringen, ist weissgott nicht einzusehen.

Bibliothekarische Erschliessungsleistungen in Form von Bibliographien werden mit Steuergeldern finanziert und sollten allen Bürgern zur Verfügung stehen.

Das betrifft vor allem die Online Contents, aber auch die BDSL (https://www.bdsl-online.de/, gedruckt natürlich bei Klostermann), wobei der Auskunftsdienst hinsichtlich neuester Titel gebührenpflichtig ist.

(4) Bibliotheken treten als Mitglieder von Digizeitschriften e.V. die Interessen von Bildung und Wissenschaft mit Füßen!

Statt ein OA-Archiv auf die Beine zu stellen, versuchen sich die Mitgliedsbibliotheken an einer JSTOR-Kopie. Das Produkt ist überteuert, weshalb viele große Hochschul- und Landesbibliotheken es sich nicht leisten können. Die OA-Sektion ist völlig unzureichend, tausende gemeinfreier Aufsätze befinden sich im kostenpflichtigen Bereich. Mit rechtswidrigen Nutzungs- und Lizenzbestimmungen werden Lizenznehmer und Benutzer geknebelt.

Mehr unter:

https://archiv.twoday.net/stories/2512361/

Hier mag anmerkungsweise auch Erwähnung finden, dass die US-Bibliotheken, die eine Vereinbarung mit Google Books Search geschlossen haben, die öffentliche Zugänglichkeit ihrer gemeinfreien Bücher nicht wirklich fördern. Googles Geheimnistuerei/Intransparenz und die eklatanten Mängel des Angebots lassen den Knebel-Vertrag, den sie eingehen mussten, als eine Art Teufelspakt erscheinen, siehe auch

https://wiki.netbib.de/coma/GooglePrint

(5) Bibliotheken denken nicht daran, "permission barriers" einzureissen!

Dass OA nicht nur kostenfrei, sondern auch frei von hemmenden urheberrechtlichen und lizenzrechtlichen Einschränkungen bedeutet, wollen die Bibliotheken nicht wahrhaben. Sie überlesen geflissentlich die entsprechende Freigabe von OA-Publikationen in der Berliner Erklärung (BD) für OA und deren Vorschrift, den Publikationen diese Erlaubnis auch beizugeben:

https://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html

"The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship [...]" - "including a copy of the permission as stated above"

Obwohl das von den Bibliotheken unterstützte www.urheberrechtsbuendnis.de immer wieder darauf hinweist, dass die geltenden Vorschriften die Belange von Forschung und Bildung nur unzulänglich berücksichtigen, weichen die Bibliotheken nicht vom vollen urheberrechtlichen Schutz ab.

So gut wie nie trifft man eine Creative-Commons-Lizenz auf den ihnen betriebenen Dokumentenservern an und wenn dann schließt sie den kommerziellen Gebrauch aus (was von der BD oder auch der www.boai.org so nicht vorgesehen ist).

"OA Light", der nur auf die Kostenfreiheit abhebt, ist kein wahrer OA!

(6) Sogar OAI-Metadaten werden nicht OA freigegeben!

Niemand kann bestreiten, dass für den Austausch von Metadaten das OAI-Format von größtem Nutzen ist und dass OA wesentlich durch den OAI-Standard gefördert wird. Aber deutsche Bibliotheken schränken die freie Nutzung der OAI-Schnittstelle ein, indem sie kommerzielle Nutzung verbieten und erheben urheberrechtliche Ansprüche hinsichtlich von Metadaten, die ihnen nicht zustehen.

Mehr unter:

https://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg29811.html

(7) Die Bibliotheken betreiben in großem Stil Bildrechte-Tyrannei und Copyfraud!

Die Bibliotheken beanspruchen Rechte, die sie nicht haben (Copyfraud, so benannt nach dem gleichnamigen Aufsatz von Mazzone online) und spielen sich als Zwingherren gemeinfreier Unterlagen auf. Schier endlos ist die Reihe der Belege, dass die Bibliotheken die Erstreckung der BD auf Kulturgut, das sie verwahren, bzw. dessen Präsentation im Internet hintertreiben. Grund sind Kommerz- und Kontrollinteressen. Man möchte von der Vermarktung von geistigem Eigentum, das einem nicht gehört, sondern der Öffentlichkeit (Public Domain) profitieren und - mit paternalistischer Attitude - um Erlaubnis gebeten werden.

Obwohl die Digitalisate von Bibliotheken nicht als Lichtbilder nach § 72 UrhG anzusehen sind, behaupten die Bibliotheken das Gegenteil.

Indem sie sich Schutzrechte anmaßen, die ihnen nicht zustehen, betreiben sie Urheberrechtsbetrug und verstoßen womöglich auch gegen das UWG (weil sie längst Wettbewerber auf dem Markt sind).

Ein typisches Beispiel:

"Inhaberin der Nutzungs- und Verwertungsrechte der „Oekonomischen Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft”, Autor Johann Georg Krünitz, in der von der Universitätsbibliothek Trier erstellten digitalen Version ist die Universität Trier/Universitätsbibliothek im Sinne von §70 Abs. 1 UrhG. Dies gilt insbesondere für alle Fragen der Lizenznahme sowie sonstigen kommerziellen Nutzung dieser Version. Eine missbräuchliche Nutzung wird straf- und zivilrechtlich verfolgt."

https://www.kruenitz1.uni-trier.de/site/imprint.htm

Niemand kann dadurch, dass er eine alte gedruckte Enzyklopädie scannt und einige reaktionelle Texte beifügt (die als solche natürlich geschützt sind) das Recht des wissenschaftlichen Herausgebers nach § 70 UrhG in Anspruch nehmen. Kein Urheberrechtler käme auf die Idee, die Faksimiles einer Ausgabe unter das Schutzrecht fallen zu lassen. Hier werden schamlos gemeinfreie Inhalte von einem DFG-geförderten Projekt remonopolisiert.

Es gilt das Prinzip FUD: Fear, Uncertainty and Doubt. Einschüchtern, damit sich niemand wehrt!

Diejenigen, die lauthals über die Unzuträglichkeiten des Urheberrechts für die Forschung klagen, sind knallhart, wenns um die eigene Pfründe (oder die Macht der Bibliotheksdirektoren) geht und pfeifen dann auf OA.

Altbestände werden als Geiseln genommen, sie dürfen nicht mehr von Benutzern selbst fotografiert werden, damit die Fotostelle ihre überteuerten Reproduktionen verticken kann und das superteure Equipment, das man sich von cleveren Digitalisierungs-Firmen hat aufschwatzen lassen, auch rentiert.

Reproduktionsgebühren behindern ernsthaft die wissenschaftliche Forschung, wie der Aufruf der Paläographen belegt:

https://www.wlb-stuttgart.de/archive/repro-gebuehren.html

Obwohl 1994/5 eine bibliotheksjuristische Diskussion deutlich gemacht hat, dass Genehmigungsvorbehalte bei der Edition von gemeinfreiem Bibliotheksgut rechtswidrig sind (Nachweis: https://archiv.twoday.net/stories/2478861/) , liest man in der 2002 als Rechtsverordnung erlassenen, insoweit aber von keinem Gesetz ermächtigten baden-württembergischen Bibliotheksgebührenverordnung:

"Texte und Bilder aus Handschriften, Autographen, seltenen Drucken, Porträt- und Fotosammlungen der Bibliothek dürfen nur mit Zustimmung der Bibliothek veröffentlicht werden. Bei einer Veröffentlichung ist der Benutzer für die Einhaltung der urheberrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. Auch nach Erteilung der Publikationsgenehmigung behält die Bibliothek das Recht, die betreffenden Texte oder Bilder selbst zu veröffentlichen oder Dritten die Veröffentlichung zu gestatten."

https://www.ub.uni-freiburg.de/gebuehrenordnung.html

Auch die folgende Bestimmung über das Belegexemplar ist klar rechtswidrig, da nicht im Gesetz enthalten, siehe

https://www.ub.uni-dortmund.de/Listenarchive/LIB-L/200008/20000816.html

Einige Beispiele für Copyfraud und OA-Heuchelei:

Empfehlung zur Digitalisierung von Handschriften

https://archiv.twoday.net/stories/2383226/

Weimarer Erklärung zu Nachlässen

https://archiv.twoday.net/stories/549953/

Kartenforum Sachsen

https://archiv.twoday.net/stories/1289837/

Public-Domain-Schriften der BBAW unter CC-NC

https://log.netbib.de/archives/2006/07/28/copyfraud-bleibt-copyfraud/

Siehe zum Thema Bildrechte auch:

https://archiv.twoday.net/search?q=bildrechte

https://archiv.twoday.net/stories/2478252/

Für die USA: Rising Permission Costs

https://archiv.twoday.net/stories/2484031/

Eigene Stellungnahmen:

https://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm

https://www.jurawiki.de/FotoRecht

(8) Die Bibliotheken blockieren die Ausbildung einer reichen Public Domain!

Unzählige traditionelle Reproduktionen werden in deutschen Bibliotheken angefertigt, obwohl Digitalisate sinnvoller wären. Aber die überteuerten Ausrüstungen haben ihren Preis und so sind Digitalisate für Benutzer oft unerschwinglich teuer:

https://wiki.netbib.de/coma/DigiTarife

Selbst das an sich löbliche Göttinger DigiWunschbuch-Projekt ist mit 0,25 Euro je Scan zu teuer.

Digitalisate gemeinfreier Werke könnte man der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, doch praktizieren dies nur ganz wenige Bibliotheken:

https://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg31038.html

und weitere Listenbeiträge.

Dass unzulässigerweise Schutzrechte auf die Digitalisate beansprucht werden, wurde bereits angesprochen.

FAZIT:

Die OA-Bewegung hat in den Bibliotheken starke Verbündete, und niemand bestreitet, dass die Bibliotheken sehr viel für den OA-Gedanken tun. Die Durchsetzung ist schwierig, und Verzögerungen und Rückschläge sind unvermeidbar. Darum geht es nicht. Es geht um ein Verhalten, das bewusst mit den Grundsätzen von Open Access, der Förderung freier Inhalte und einer reichen Public Domain bricht, wenn es um die eigenen Interessen geht. Diese Interessen sind nicht die Interessen der Nutzer, der Wissenschaftler wie der Bürger. Nur wenn sich die Nutzer wehren, kann der Heuchelei ein Ende gesetzt werden.

NACHTRÄGE:

Siehe Kommentare. [zum ursprünglichen Beitrag]

KlausGraf - am Montag, 16. Dezember 2013, 00:33 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eigentlich sind die 52 Kommentare (Rekord in Archivalia?) der eigentliche Inhalt dieses Adventskalender-Türchens. Der eher harmlose Beitrag von "Kassationswütige" über Volontariate im Archiv am 14. Oktober 2013@Archivalia_kg auch wenns noch nicht lang zurück liegt https://t.co/FNLtLYPWgS

--- Tristan Schwennsen (@gonzo_archivist) 30. November 2013

https://archiv.twoday.net/stories/506933972/

wurde schon am nächsten Tag zum Ausgangspunkt einer heftigen Debatte über Quereinsteiger im Archivwesen bzw. den Nutzen einer archivischen Fachausbildung.

An dieser Stelle ein dickes Lob an diejenigen Kommentatoren von Archivalia, die dieses Weblog lebendig halten!

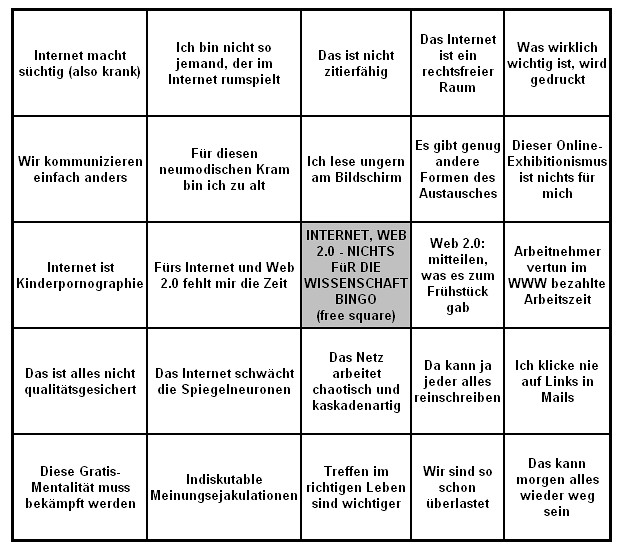

Und weil es hier um Ausbildungsfragen

https://archiv.twoday.net/topics/Ausbildungsfragen/

geht, packe ich noch einen Vorschlag von Thomas Wolf in Form einer Illustration dazu. Am 20. Oktober 2013 wies er auf den von FAMIs erstellten Archiv-Manga "Das Archivwesen hin":

https://archiv.twoday.net/stories/524896210/

Alle Türchen: #bestof

***

In meinem Arbeitsumfeld ist die Idee aufgekommen, ein Volontariat im Archiv anzubieten. Bisher weiß ich nur von wenigen Archiven, die ein solches anbieten (z.B. das Stadtarchiv Leipzig).

Gibt es Erfahrungen damit? Wozu braucht man das überhaupt? Im Journalismus oder Museumswesen ist es ja durchaus eine gängige Praxis bzw. sogar notwendig, aber im Archivwesen?

Ist es überhaupt notwendig, wenn es doch entsprechende Ausbildungen für alle Dienste gibt? Oder ist es eine Ausbeutung? Die Personalvertretung wird in der Diskussion sicherlich den Begriff einer "prekären Beschäftigung" in den Ring werfen...

Der Archiv-Manga war beziehbar über

https://www.facebook.com/dasarchivwesen

KlausGraf - am Sonntag, 15. Dezember 2013, 02:18 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 14. Dezember 2013, 19:54 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Anlass des am 13. Oktober 2006 in Archivalia erschienenen Aufsatzes von Martin Germann

https://archiv.twoday.net/stories/2799773/

war der sogenannte "Karlsruher Kulturgüterstreit", zu dem ich hier unzählige Beiträge veröffentlicht habe.

"Im September des Jahres 2006 wurde zum ersten Mal seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland seitens einer Landesregierung der Versuch unternommen, in Museen und Bibliotheken verwahrte größere Mengen an Kulturgütern in den Kunst- und Antiquitätenhandel zu geben; der Versuch verursachte einen bis dahin beispiellosen internationalen Protest von Fachleuten, Wissenschaftlern und Bürgern." (Wikipedia)

Nach der (provisorischen) "Gesamtübersicht" (November 2006)

https://archiv.twoday.net/stories/2895938/

wurden noch viele weitere Beiträge zum Thema in Archivalia geschrieben. Um nur zwei zu nennen:

Lehren aus dem Karlsruher Kulturgutdebakel 2006

https://archiv.twoday.net/stories/3287721/

Der Unheilsspiegel

https://archiv.twoday.net/stories/55775123/

Die Karlsruher Handschriften sind gerettet, Schloss Salem wurde vom Land gekauft. Archivalia freut sich, dazu beigetragen zu haben, eine riesige Kulturgut-Katastrophe abgewendet zu haben. Unvermindert aktuell ist das Plädoyer von Martin Germann für den Schutz historischer Sammlungen.

Alle Türchen: #bestof

***

Warum mittelalterliche Buchbestände intakt zu bewahren sind

von Martin Germann

Konservator der Bibliotheca Bongarsiana, Burgerbibliothek Bern

Herrn Germann bin ich für die Erlaubnis dankbar, den in der Süddeutschen Zeitung vom 11. Oktober 2006, Seite 16 unter dem Titel "Die abenteuerliche Reise muss ein Ende haben;

Eine europäische Odyssee von Fleury nach Karlsruhe, oder: Warum alte Handschriften intakt zu bewahren sind" veröffentlichten wunderbaren Artikel in der Originalfassung hier wiederzugeben dürfen. Die Bilder befinden sich aus technischen Gründen bei Flickr.com. KG

An einem Beispiel soll gezeigt werden, warum eine Verauktionierung von Handschriften- und Inkunabelbeständen, wie jenen der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, ein großes Unglück für die europäische Buch- und Textüberlieferung des Altertums und des Mittelalters wäre.

Das Schicksal einer mittelalterlichen Bibliothek

Ein Einzelfall als Beispiel für andere

Was haben die Bibliotheken der Abtei Fleury an der Loire (gegründet 651), die Badische Landesbibliothek Karlsruhe (gegründet um 1500) und die Burgerbibliothek Bern (gegründet 1528) miteinander zu tun?

Die Benediktinerabtei Fleury, oberhalb von Orléans an der Loire im ehemals römischen Gallien gelegen (heute: Saint-Benoît-sur-Loire), war bis zur Karolingerzeit zu einem wichtigen kirchlichen Zentrum herangewachsen. In der Zeit der Völkerwanderung waren die Gebeine des heiligen Benedikt von Nursia (um 480-560), Gründer des Benediktinerordens, zur Zeit der Langobardengefahr um 577 aus Monte Cassino hierher verbracht worden. Fleury entwickelte sich zu einem wichtigen Wallfahrtsort und, in der Karolingerzeit, dank weitreichenden Beziehungen, zu einem Kloster mit Schule und Schreibort mit bedeutender Bibliothek. Die älteste überlieferte Bücherliste stammt aus dem 11. Jahrhundert und enthält 45 Titel. Bis zum Vorabend der Reformation sammelte sich hier eine für die damalige Zeit große Bibliothek von mindestens 600 bis 800 Handschriften an.

Die Bücherzerstreuung während der Hugenottenkriege und seither (siehe die Tabelle)

Während des Bürgerkriegs zwischen den Hugenotten und den Altgläubigen, 1562, wurden die Mönche verjagt und die Bibliothek von den Protestanten geplündert, wenn auch nicht zerstört, wie Kloster- und Kirchenbibliotheken andernorts in Frankreich. Der bücherliebende Jurist und Gelehrte Pierre Daniel (1531-1604) nahm sie in seinen Besitz. Nach seinem Tod wurde sie unter seine Schüler, drei ebenfalls bücherliebende Sammler aufgeteilt:

Ein erster Teil ging an Paul Petau (1568-1614) und kam über dessen Sohn in die Hände des gelehrten Isaac Vossius (1618-1689), Bibliothekar der wissenschaftlich und künstlerisch interessierten Tochter König Gustav Adolfs, Christine (1629-1689), welche nach ihres Vaters Tod Königin von Schweden wurde. Als sie sich dem Katholizismus zuwandte und nach Rom zog, vermachte sie auf ihr Ableben hin ihre Bibliothek dem Papst. Aus diesem Grund sind heute 198 Handschriften der Abtei Fleury in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrt. Etwa 100 weitere wichtige Handschriften kamen als Geschenk der Königin an ihren Bibliothekar Vossius und aus dessen Besitz schließlich in die Universitätsbibliothek Leiden (Niederlande).

Der zweite Teil kam an Jacques Bongars (1554-1612), Jurist und Diplomat im Dienste der französischen Krone, der auch als Gelehrter wirkte und mehrere historische Werke publizierte. Da ohne Nachkommen, verschrieb er seine im Laufe des Lebens gesammelte wertvolle Bibliothek seinem Patensohn Jacques Graviseth (1598-1658), Sohn seines Freundes René Graviseth, Bankier und Juwelier in Straßburg. Nach dem Erwerb des Schlosses Liebegg im damals bernischen Aargau durch seinen Vater und nach der Heirat mit der Berner Schultheißentochter Maria Salomea von Erlach (1604-1636) wurde Jacques Graviseth Burger Berns. Als Dank für das Burgerrecht schenkte er seiner neuen Heimat die von Bongars ererbte Bibliothek, welche die Bestände der damaligen Stadtbibliothek Bern verdoppelte und somit auch mit Büchern aus der Abtei Fleury versah: in der Burgerbibliothek Bern sind heute 70 Handschriften aus Fleury nachweisbar.

Der dritte Teil gelangte in die Hände von Claude Dupuy, auch unter seinem Gelehrtennamen Puteanus bekannt, der 1594 starb, und in jene des Philologen und Advokaten Pierre Pithou (gest. 1596). Ihre Nachlässe und Bibliotheken kamen später in die königliche Bibliothek Paris, welche heute in der Bibliothèque nationale de France aufgegangen ist. Hierher kamen aus verschiedenen Quellen weitere Handschriften, teils aus einer in Fleury aus Fluchtgut nach der Plünderung von 1562 neu gegründeten Bibliothek. Heute enthält die Bibliothèque nationale de France 69 Handschriften aus Fleury, deren zuletzt eingegangene aus einem berühmten Kriminalfall des 19. Jahrhunderts stammen: Graf Guilelmo Libri (1803-1869) hatte als hoher Beamter der Krone ungehinderten Zutritt zu allen Provinz- und Stadtbibliotheken, die nach der französischen Revolution aus den enteigneten Bibliotheken des Adels und der Kirchen und Klöster gebildet worden waren, so auch zur Bibliothèque municipale Orléans, welche viele Handschriften aus dem benachbarten Fleury übernommen hatte. Er hatte, als hoher Beamter, seine Stellung zu Diebstählen in vielen Bibliotheken ausgenützt, auch in Orléans. Bereits lagen seine Schätze auf einer Auktion in London. Da entdeckte der kluge Bibliothekar Léopold Delisle in Paris die Diebstähle und konnte auf noch nicht verkaufte Bücher seine Hand legen; dem französischen Staat blieb nichts anderes übrig, als sie von den Erwerbern soweit möglich zurück zu kaufen. Dadurch kamen solche Handschriften nicht an ihren Aufbeahrungsort (Orléans) zurück, sondern an die heute rund 350'000 Handschriften verwaltende Bibliothèque nationale de France in Paris. Neun bereits verkaufte Handschriften aus Fleury gelangten in die Bibliotheca Laurenziana in Florenz.

Zusätzlich zu diesen rund 500 Handschriften gibt es auch etwa hundert Codices aus Fleury in Streubesitz in etwa 50 verschiedenen Bibliotheken Europas und in Übersee, von Amsterdam über Genf, Den Haag, Düsseldorf, London, Malibu, Sankt Gallen, Trier bis Wolfenbüttel.

Eine Handschrift aus Fleury in Karlsruhe

Was hat die mittelalterliche Bibliothek des Klosters an der Loire mit der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe zu tun? Anhand eines Beispiels kann die heutige internationale Verflechtung der Handschriftenbestände demonstriert und das Mittelalter sehr schön als Wurzel unserer gemeinsamen europäischen Geschichte aufgezeigt werden.

Auch in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe wird nämlich eine Handschrift aufbewahrt, die aus Fleury stammt. In Orléans aus einem Einband einer Handschrift aus Fleury abgelöst, ist das Fragment im 19. Jahrhundert nach Karlsruhe gelangt.

Das Fragment enthält lateinische Briefe des Kirchenvaters Hieronymus, welche im 6. Jahrhundert in Italien auf Pergament abgeschrieben worden sind. Vielleicht kam die Handschrift bei der Übertragung der Gebeine des heiligen Benedikt aus Monte Cassino nach Fleury mit. Jedenfalls wurde sie hier gegen Ende des Mittelalters ausgeschieden, nachdem sie als veraltet galt und der Text der Hieronymus-Briefe vielleicht bereits im Buchdruck zur Verfügung stand. Die Pergamenthandschrift wurde dem Buchbinder des Klosters zur Verwendung als Einbandmaterial überlassen. Jahrhunderte lang blieb das Fragment im betreffenden Einband, bis ein interessierter Zeitgenosse im 19. Jahrhundert an dem schönen Stück Schrift, einer kalligraphischen Unzialschrift, Gefallen fand, es ablösen ließ und nach Karlsruhe brachte. Hier wurde es katalogisiert, die Kataloge wurden 1896 und 1970 publiziert, und so steht es dem kundigen Forscher heute in Karlsruhe zur Einsichtnahme und Entzifferung zur Verfügung, als zufällig mitüberliefertes Fragment seinerseits ein Mosaikstein im noch längst nicht umfassend erforschten Gesamtbild der europäischen Buch-, Kunst- und Kulturgeschichte.

Eine Zerstreuung des Handschriftenbestandes einer großen Sammelbibliothek wie der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe wäre ein fataler Schritt zur weiteren Zerstreuung und Dezimierung unserer Quellen. Denn ein Blick in das Nachschlagewerk „Handschriftenerbe des deutschen Mittelalters“ zeigt, dass in der badischen Landesbibliothek Karlsruhe nicht nur ein großer Teil der berühmten Handschriften des Klosters Reichenau liegen, sondern Handschriften aus dem ganzen mittelalterlichen Deutschland:

• aus karolingischen und hochmittelalterlichen Klöstern wie Alpirsbach, Alsbach, Blaubeuren, Ettenheimmünster, Fulda, Günterstal, Herrenalb, Hirsau, Lorsch, Sankt Blasien, Schuttern, Schwarzach, Tennenbach, Villingen, Wiblingen, Zwiefalten und anderen;

• aus den Reichsstädten Augsburg, Nürnberg, Ulm und ihren Klöstern;

• aus Bischofsstädten Bamberg, Erfurt, Konstanz, Speyer, Würzburg;

• aus weiteren Städten wie Baden-Baden, Braunschweig, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Offenburg, Pforzheim.

• Aus linksrheinischen Gebieten wie Colmar, Straßburg und Weißenburg im Elsaß. Hier ist auf die Katastrophe zu verweisen, welche im Deutsch-französischen Krieg 1870 das Archiv und die Bibliothek von Straßburg durch deutschen Beschuss vernichtet hat. Damals sind tausende mittelalterliche Handschriften und Dokumente, darunter bestimmt auch Vorstufen der Buchdruckerkunst aus den dortigen Versuchen des Johannes Gutenberg, restlos untergegangen.

Wo sind die Bücher der mittelalterlichen Bibliotheken Europas?

Kloster- und Kirchenbibliotheken, die ihre eigenen mittelalterlichen Buchbestände noch heute besitzen, gibt es nur noch ganz wenige: in unseren Gegenden sind es Verona, Einsiedeln und Engelberg, sowie die weltberühmte Stiftsbibliothek Sankt Gallen.

Die mittelalterlichen Klöster haben durch ihre Bibliotheken aber nicht nur die Texte der Kirche und des Mittelalters überliefert, sondern auch zum größten Teil die Texte des griechisch-römischen Altertums: Ohne die geduldige Abschreibetätigkeit der Benediktiner hätten wir weder von Vergil, noch von Ovid, Cicero oder Cäsar zusammenhängende Texte und vollständige Werke! Sie sind uns fast ausschließlich durch Abschriften aus den karolingischen Klöstern bekannt, und diese Handschriften liegen heute in den großen Sammelbibliotheken Europas und der Welt, so auch in Karlsruhe.

Im Laufe der Jahrhunderte wurden ganze Bibliotheken in alle Winde zerstreut, wie im Fall Fleury gezeigt, und viele Bücher sind ganz untergegangen. Deshalb muss jedes erhaltene mittelalterliche Buch einzeln untersucht und bestimmt werden, um seine Geschichte zu verfolgen: Wann war es wo aufbewahrt, von wem wurde es benutzt, gelesen, abgeschrieben oder, später, abgedruckt? Auf Grund solcher Forschungsergebnisse können Aussagen über die alten Texte und ihre Rezeption gemacht werden. Weiterführende Forschungen über die mittelalterliche Literaturgeschichte bauen auf der Geschichte der Textüberlieferung auf. So war es eine Sensation, als 1984 nachgewiesen wurde, dass die berühmte Vergilhandschrift (der sogenannte Vergilius Vaticanus aus den Jahren um 400, der in der Vatikanischen Bibliothek in Rom aufbewahrt wird) in der Karolingerzeit in einem der Loireklöster Fleury, Orléans oder Tours mit Notizen versehen worden ist von Schreibern, die auch an der Abschrift der Vergiltexte um 830 in Tours (heute Burgerbibliothek Bern, Codex 165) mitgewirkt haben: eine großartige Entdeckung, die mit einem Nobelpreis zu würdigen wäre, wenn es einen solchen gäbe.

Nun sind seit 200 Jahren die überlieferten Handschriften einigermaßen in festen Händen staatlicher oder staatlich unterstützter Bibliotheken geblieben, wenn auch Katastrophen zu melden sind wie

• die oben erwähnte Vernichtung von Bibliothek und Archiv Straßburg 1870;

• die Zerstörung von Stadt und Universität Löwen in Belgien im August 1914, wobei die ganze Universitätsbibliothek von 300'000 Bänden mit 1000 Handschriften und 800 Inkunabeln vernichtet wurde;

• die Zerstörung der Stadt und Bibliothek Karlsruhe im Jahr 1942 durch allierte Bomben; glücklicherweise waren die unersetzlichen Handschriften- und Altbestände schon 1939 ausgelagert worden;

• Verkäufe von Adelsbibliotheken wie jener der fürstlich Fürstenbergischen Bibliothek Donaueschingen von 1999 an;

• Raub und Diebstähle, wie die Entwendungen des Grafen Libri, sowie Naturkatastrophen, die immer drohen.

Die relative Ortsbeständigkeit der alten Bücher während zweihundert Jahren hat den gewaltigen Aufschwung der buch- und bibliothekswissenschaftlichen Forschungen ermöglicht, die noch längst nicht abgeschlossen sind. Forscher und Gelehrte auf der ganzen Welt bemühen sich um Aufschluss über die Herkunft der einzelnen Handschriften und um die virtuelle Rekonstruktion ganzer Bibliotheksbestände, um daraus wieder Schlüsse zu ziehen über das geistliche und geistige Leben, die Lebensverhältnisse und die Versorgung mit Büchern und Texten in früheren Zeiten.

Haben die alten Bücher eine Zukunft?

Wenn man die Geschichte der Bücher kennt, versteht man auch, warum der Protest gegen die Absichten der Baden-württembergischen Regierung unterdessen die ganze zivilisierte Welt ergriffen hat. Würden nämlich deren Pläne verwirklicht und machten diese im 21. Jahrhundert Schule, zerstreuten sich die Handschriften nochmals über die ganze Welt und wären auf Jahrzehnte hinaus wieder unauffindbar, wie im Mittelalter, und vielleicht auf immer.

Das Schicksal der alten Bücher Europas ruht in Zukunft fast völlig auf den staatlichen und staatlich unterstützten Bibliotheken: nur sie sind in der Lage, auf Dauer die alten Buchbestände zu bewahren, zu pflegen und sie der Forschung und damit der Öffentlichkeit und den nächsten Generationen zu erhalten. Der Aufschrei der Öffentlichkeit beim Bekanntwerden der Pläne der Baden-württembergischen Landesregierung ist mit der Befürchtung zu erklären, dass diese Pläne den Beginn einer weiteren Zerstreuung alter Buchbestände darstellen könnten, nach all den Plünderungen, Kriegen und Katastrophen im Laufe unserer Geschichte. Die gleiche Pflicht zur Erhaltung der Ganzheit des Überlieferungszusammenhanges gilt auch für die Inkunabel- und Frühdruckbestände. Nur durch den Erhalt des Zusammenhanges der Überlieferung können die Quellen für das Studium der Verbreitungs- und Rezeptionsgeschichte bewahrt werden.

Es ist zu hoffen, dass die Regierung des Landes Baden-Württemberg ihre Verantwortung für das europäische Kulturgut Buch erkennt, das in ihrem Hoheitsgebiet verwahrt wird.

Dr. Martin Germann

Konservator

Burgerbibliothek Bern

5. Oktober 2006

Literatur:

Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur, Zürich 1961-1964, 2 Bände

Mostert, Marco: The library of Fleury, a provisional list of manuscripts, Hilversum 1989 (Middeleeuwse studies en bronnen, 3)

Krämer, Sigrid, & Michael Bernhard: Handschriftenerbe des deutschen Mittelalters, München 1990

Pöhlmann, Egert: Einführung in die Überlieferungsgeschichte und in die Textkritik der antiken Literatur, Darmstadt 1994-2003, 2 Bände

Legende zum Bild:

Brief des Kirchenvaters Hieronymus, Pergamentfragment; geschrieben in der 1. Hälfte des 6. Jahrhunderts in Italien. Abbildung aus der Bibliothèque municipale Orléans, ms. 192 (169), abgelöst aus dem Einband von Orléans ms. 18 (15) aus Fleury OSB. Die Badische Landesbibliothek Karlsruhe besitzt unter Ms. Nr. 339.2 ein weiteres Doppelblatt dieser Handschrift.

Ein prächtiges Musteralphabet der römischen Steinschrift (Capitalis quadrata) wurde kurz nach dem Jahr 1000 in einer Sammelhandschrift in Fleury eingetragen. Der Codex enthält Texte zur Arithmetik (Tabellen zum Bruchrechnen), Astronomie und Kalenderrechnung (Computus des Abtes Abbo von Fleury, +1004). Das Alphabet steht neben anderen Texten: Oben eine Erklärung über das Mondalter, links darunter eine Tabelle des Mondscheines während des Mondmonats von 29 Tagen, rechts Merkverse für Sternbilder und Tierkreiszeichen, am Fuß unten links die Angaben der karolingischen Längenmaße und ihrer Unterteilungen.

Abbildung aus der Burgerbibliothek Bern, Codex 250 f. 11verso

Über die Burgerbibliothek Bern:

Burgerbibliothek Bern

Münstergasse 63, Postfach, 3000 Bern 8

Tel. +31-3203333; Fax +31-3203370

https://www.burgerbib.ch/

Öffnungszeiten des Lesesaales: Montag bis Freitag 9-17 Uhr.

Die Burgerbibliothek Bern betreut seit 1951 die Berner Handschriftensammlung, deren Anfänge in die Zeit der Reformation (1528) zurückreicht. Sie besitzt die drittgrößte mittelalterliche Handschriftensammlung der Schweiz, meist aus der Sammlung des Jacques Bongars (1554-1612), welche als Geschenk seines Erben Jacques Graviseth 1632 an Bern gelangt ist. Weitere Bestände: neuere Handschriften und Archivalien zur Berner und Schweizer Geschichte; bernische Grafiksammlung und Porträtdokumentation.

https://archiv.twoday.net/stories/2799773/

war der sogenannte "Karlsruher Kulturgüterstreit", zu dem ich hier unzählige Beiträge veröffentlicht habe.

"Im September des Jahres 2006 wurde zum ersten Mal seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland seitens einer Landesregierung der Versuch unternommen, in Museen und Bibliotheken verwahrte größere Mengen an Kulturgütern in den Kunst- und Antiquitätenhandel zu geben; der Versuch verursachte einen bis dahin beispiellosen internationalen Protest von Fachleuten, Wissenschaftlern und Bürgern." (Wikipedia)

Nach der (provisorischen) "Gesamtübersicht" (November 2006)

https://archiv.twoday.net/stories/2895938/

wurden noch viele weitere Beiträge zum Thema in Archivalia geschrieben. Um nur zwei zu nennen:

Lehren aus dem Karlsruher Kulturgutdebakel 2006

https://archiv.twoday.net/stories/3287721/

Der Unheilsspiegel

https://archiv.twoday.net/stories/55775123/

Die Karlsruher Handschriften sind gerettet, Schloss Salem wurde vom Land gekauft. Archivalia freut sich, dazu beigetragen zu haben, eine riesige Kulturgut-Katastrophe abgewendet zu haben. Unvermindert aktuell ist das Plädoyer von Martin Germann für den Schutz historischer Sammlungen.

Alle Türchen: #bestof

***

Warum mittelalterliche Buchbestände intakt zu bewahren sind

von Martin Germann

Konservator der Bibliotheca Bongarsiana, Burgerbibliothek Bern

Herrn Germann bin ich für die Erlaubnis dankbar, den in der Süddeutschen Zeitung vom 11. Oktober 2006, Seite 16 unter dem Titel "Die abenteuerliche Reise muss ein Ende haben;

Eine europäische Odyssee von Fleury nach Karlsruhe, oder: Warum alte Handschriften intakt zu bewahren sind" veröffentlichten wunderbaren Artikel in der Originalfassung hier wiederzugeben dürfen. Die Bilder befinden sich aus technischen Gründen bei Flickr.com. KG

An einem Beispiel soll gezeigt werden, warum eine Verauktionierung von Handschriften- und Inkunabelbeständen, wie jenen der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, ein großes Unglück für die europäische Buch- und Textüberlieferung des Altertums und des Mittelalters wäre.

Das Schicksal einer mittelalterlichen Bibliothek

Ein Einzelfall als Beispiel für andere

Was haben die Bibliotheken der Abtei Fleury an der Loire (gegründet 651), die Badische Landesbibliothek Karlsruhe (gegründet um 1500) und die Burgerbibliothek Bern (gegründet 1528) miteinander zu tun?

Die Benediktinerabtei Fleury, oberhalb von Orléans an der Loire im ehemals römischen Gallien gelegen (heute: Saint-Benoît-sur-Loire), war bis zur Karolingerzeit zu einem wichtigen kirchlichen Zentrum herangewachsen. In der Zeit der Völkerwanderung waren die Gebeine des heiligen Benedikt von Nursia (um 480-560), Gründer des Benediktinerordens, zur Zeit der Langobardengefahr um 577 aus Monte Cassino hierher verbracht worden. Fleury entwickelte sich zu einem wichtigen Wallfahrtsort und, in der Karolingerzeit, dank weitreichenden Beziehungen, zu einem Kloster mit Schule und Schreibort mit bedeutender Bibliothek. Die älteste überlieferte Bücherliste stammt aus dem 11. Jahrhundert und enthält 45 Titel. Bis zum Vorabend der Reformation sammelte sich hier eine für die damalige Zeit große Bibliothek von mindestens 600 bis 800 Handschriften an.