Unterhaltung

Nach eher anstrengenden Beiträgen etwas Erholung mit den Toten Hosen (für Margret Ott ein "Ohrwurm") und Sido (von Thomas Wolf nominiert). Beide Videos auf YouTube steuerte Thomas Wolf am 4. November 2012 bzw. 13. Januar 2013 bei.

https://archiv.twoday.net/stories/197334642/

https://archiv.twoday.net/stories/235476279/

Alle Türchen: #bestof

***

Hymne auf Privatarchive? ;-)

***

Jetzt archiviert er auch noch .......

https://archiv.twoday.net/stories/197334642/

https://archiv.twoday.net/stories/235476279/

Alle Türchen: #bestof

***

Hymne auf Privatarchive? ;-)

***

Jetzt archiviert er auch noch .......

KlausGraf - am Montag, 9. Dezember 2013, 00:32 - Rubrik: Unterhaltung

Am 1. Oktober 2012 veröffentlichte Dietmar Bartz, vor allem seit der Kölner Katastrophe in Kontakt mit Archivalia, in zwei Folgen einen aufschlussreichen Bericht über das Nationalarchiv von Libyen:

https://archiv.twoday.net/stories/156270084/

https://archiv.twoday.net/stories/156270160/

Das am Schluss eingebundene Video (auf Arabisch) war seinem ersten Beitrag als Link beigegeben.

Alle Türchen: #bestof

***

In den letzten Tagen ergab sich die Gelegenheit zu zwei kurzfristig organisierbaren Besuchen im libyschen Nationalarchiv in Tripolis. Auch wenn die mitgeteilten Fakten nur auf Interviews beruhen und nicht gegengecheckt wurden, mögen sie ein Bild der Lage dieses nur wenigen Kollegen bekannten Archives zeichnen. Es wurde auch keine Literatur aus europäischen Fachveröffentlichungen über das Nationalarchiv herangezogen – nach Auskunft von libyscher Seite gibt es keine.

Es herrschte Fotografierverbot auch hinsichtlich banaler Motive wie Archivboxen oder Urkunden, obwohl im Mai noch Filmaufnahmen für den Fernsehsender al-Jazira im Magazin möglich waren (s. u.). Der Besucher ist geneigt, dies im Zusammenhang mit der neuerlichen Schließung aller Museen in Libyen zu sehen. Beim derzeitigen Machtkampf zwischen Regierung und Milizen wird befürchtet, dass Unruhen zu gezielten Diebstählen in Gedächtniseinrichtungen genutzt werden können. Aus diesem Grund werden hier auch keine Sicherheitseinrichtungen des Archivs erörtert.

Zur Terminologie: Die Bezeichnung für den Krieg von 2011, mit dem die Libyer das mehr als 40 Jahre andauernde Regime des Machthabers Gaddafi stürzten, lautet allgemein "die Revolution". Die Bezeichnung ist hier übernommen.

Archivgeschichte

Das Nationalarchiv gehörte bis 2008 institutionell zum Libyschen Nationalmuseum mit seiner reichen archäologischen Überlieferung und einem großem Interesse von Forschern und touristischen Besuchern. In einem Nebenbereich der alten Burg untergebracht, die das Museum beherbergt, ist das Archiv vernachlässigt worden. Ein Raum mit historischem Schriftgut existierte dort offenbar schon 1928, als die neue italienische Kolonialmacht das Museum einrichtete. Eine etwa zehnseitige Bestandsübersicht des "historischen Archivs" mit Tabellen über die Umfänge von allgemeinem Schriftgut sowie Gerichts- und Steuerakten, wie er sie 2008 vorfand, veröffentlichte der libysche Historiker Mohamed Altaher Arebi im Rahmen einer Einführung in die Archivkunde, die 2010 in Bengasi erschien (196 S.); der Verfasser starb 2011. Zum "historischen Archiv" aus der Burg sind nach dem Umzug nur wenige neue Bestände hinzugekommen.

Institutionelle Einbindung

Ein zunehmendes Interesse an landesgeschichtlichen Fragen führte zu einer Änderung der Zuständigkeit. Ende 2008 zog das Archiv physisch und organisatorisch um. Es ist seither eine Abteilung des zum Kulturministerium gehörenden "Center for National Archives and Historical Studies". Diese Geschichtseinrichtung ging nach der Revolution aus einer 1978 gegründeten Forschungseinrichtung über den "Libyschen Djihad", den Kampf gegen die italienischen Kolonialherren ab 1911, hervor. Sie ist die zentrale Instanz für die historische Forschung und die Veröffentlichung historiografischer Literatur. Das Zentrum bemüht sich jetzt sehr, dem Eindruck entgegenzutreten, es habe Auftragsforschung im Interesse des Regimes betrieben.

Eine umfangreiche Veröffentlichung zum 25-jährigen Jubiläum (2003) des Zentrums liegt in arabischer Sprache vor (330 S., 27 Abb.); allerdings war es zu dieser Zeit noch nicht für das Archiv zuständig. Eine in Veröffentlichungen des Zentrums gelegentlich zu lesende Internet-Adresse "https://www.libsc.org" ist falsch, richtig ist https://www.libsc.org.ly. Die Webpräsenz ist nur auf Arabisch verfasst, automatisierte Sprachübersetzung ins Deutsche, Englische und zahlreiche andere Sprachen ist anwählbar und begrenzt hilfreich. Dort ist auch ein Youtube-Video über das Zentrum verlinkt, das ein arabischsprachiges Fernsehporträt des Senders Al Jazira vom Mai 2012 zeigt. Angemerkt sei, dass 80 Prozent meiner Gesprächspartner(innen) weiblich waren, während im Video keine Frau zu Wort kommt.

Umfang, Lagerung, Erhaltungszustand

Der Umfang des Archivs wird mit 1508 Regalmetern angegeben; das älteste bisher aufgefundene Dokument datiert von 1727. Die Bestände sind einerseits zeitlich geordnet: präkolonial (bis 1835), osmanisch (bis 1911), italienisch (bis 1943), britische Militärverwaltung (bis 1951), Königreich (bis 1969) und Dschamahirija (nur kleine Bestände); der Bestand Königreich trägt die Bezeichnung ID für König Idris, eine Sympathiebezeugung für den Monarchen. Große gesonderte Gruppen bestehen aus über zeitgenössische Registerbücher erschlossene Gerichts- und Steuerakten. Die einzige vom Umfang her nennenswerte Ablieferung nach dem Umzug erfolgte durch den Gerichtshof in Tripoli.

Ein großer Teil der Archivalien wird in Halbkompaktusanlagen in stabilen Archivklappboxen italienischer Provenienz überwiegend stehend aufbewahrt. Die Archivalien selbst zeigten sich, soweit willkürlich um die Öffnung solcher Boxen gebeten wurde, entmetallisiert, in Pappen eingeschlagen, teils mit Baumwoll-, teils mit Plastikbändern verknotet (es wurde extra auf den Mangel an Baumwollbändern hingewiesen) und beschriftet. Das Magazin ist klimatisiert. Die Arbeiten zur Errichtung weiterer Halbkompaktusanlagen mit einer Kapazitätserweiterung um 20 Prozent wurden mit dem Beginn des Aufstandes gegen Gaddafi im Februar 2011 abgebrochen, als die Monteure Tripolis verließen. Die Arbeiten ruhen seither, die Bauteile liegen bereit.

Etwa 30 Regalmeter beträgt der Umfang von stark und sehr stark beschädigten Archivalien, die in solchen Boxen – gleichfalls in problematischer Stehendaufbewahrung – stabilisiert sind. Die betroffenen Schriftstücke reichen vom 18. Jahrhundert bis nach 1950. Die Schäden gehen überwiegend auf Feuchtigkeit zurück. Es gibt im Archiv keinerlei Gerätschaft, auch kein Hygrometer, und keinerlei Kenntnis im konservatorischen Umgang mit den Schäden.

Über Schriftgutverluste im 20. Jahrhundert innerhalb des Archives wurde nichts mitgeteilt. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Archiv offenbar unbeschädigt, ebenso die militärischen Auseinandersetzungen des Jahres 2011. Über Verluste archivreifen Schriftguts in Behördenregistraturen des 20. Jahrhunderts scheint kein Überblick zu bestehen; über Verluste durch die Kämpfe während der Revolution und über die Vernichtung von Akten der Repressionsorgane konnte nichts in Erfahrung gebracht werden. Alles Verwaltungsschriftgut bis 1969 unterliegt der Abgabepflicht an das Archiv; für die Ablieferungen ist ein Ausschuss zuständig. 2010 fand mit Unterstützung aus Italien ein fünftägiger Kurs statt, in dem Verantwortliche für die Registraturen in den Ministerien geschult wurden. Es scheint seit dem Sturz Gaddafis ein Problem damit zu geben, Behörden zur Abgabe von Akten zu bewegen, weil durch den Zutritt zu Registraturen eine Verschleierung von Schandtaten des alten Regimes befürchtet wird.

Der TV-Sender Al Jazira porträtierte im Mai 2012 das libysche Nationalarchiv und andere Abteilungen des Center for National Archives and Historical Studies:

https://www.youtube.com/watch?v=A67IZTbUOVU

[Teil 2]

Verzeichnung, Personal

Die Ordnung und Erschließung ist seit dem Umzug von 2008 nicht zum Abschluss gebracht worden. Die physische Archivierung wurde offenbar bislang durch Studenten während der Sommersemesterferien vorgenommen. Wegen der noch ausstehenden Erschließungsarbeiten ist das Archiv weiterhin nur auf Anfrage zugänglich; man scheint allgemein hilfsbereit zu sein. Steigende Nachfrage sei vor allem durch Studenten zu bemerken, die, wenn sie sich nun auf Stipendien im Ausland bewerben, offenbar mehr mit Primärquellen arbeiten, als das früher der Fall war. Während der Kämpfe von 2011 blieb das Archiv ganz geschlossen; seither hat kein ausländischer Forscher die Bestände benutzt.

Unter den insgesamt zehn Beschäftigten der Archivabteilung verfügt niemand über eine Fachausbildung. Von einer Person, die sich zu diesem Zweck seit 2010 in Italien aufhält, ist unsicher, ob sie nach Libyen und in den Beruf zurückkehrt, hieß es. Maßgeblich sind auch Probleme mit den insgesamt fünf Verwaltungssprachen der letzten drei Jahrhunderte. Zur Zeit der Karamanli-Dynastie (1711–1835) wurde französisch und türkisch ("osmanisch") geschrieben, mit der osmanischen Wiederbesetzung des Landes 1835 wurde Türkisch Verwaltungssprache, dann folgten Italienisch, Englisch und Arabisch. Im Archiv spricht niemand Türkisch; zuletzt ordnete ein türkischer Archivar 2010 in zwei zweimonatigen Missionen entsprechendes Schriftgut.

Zwei Fälle jüdischen Schriftguts

Das Archiv befindet sich im Besitz von etwa 80 Pergamenten mit Texten in hebräischer Sprache unbekannten Inhalts, ferner einiger Tora-Rollen. Sie wurden aus der Burg übernommen. Ihr Erhaltungszustand ist schlecht, viele sind eingefaltet oder geknautscht und können ohne Bruchgefahr nicht geglättet werden. Sie liegen in einem eigenen Schrank in einigen Stapeln aufeinander und werden derzeit nicht bewegt, um weitere Beschädigungen zu vermeiden. Es gibt keinerlei Hilfsmittel für eine angemessene konservatorische Behandlung. Außer für die bereits beschriebenen 30 lfdm beschädigten Papierschriftguts herrscht auch hier Handlungsbedarf.

Als das Archiv 2008 in das Gebäude des Zentrums zog, fand sich dort die schriftliche Überlieferung der jüdischen Gemeinde von Tripolis, deren letzte 6000 Mitglieder 1967, nach dem Sechstagekrieg in Israel und antisemitischen Ausschreitungen in Tripoli, das Land Richtung Italien verließen. Diese Archivalien sind in ungefähr 200 Schachteln verpackt, die gegen Entnahmen mit Plastikband verklebt sind; der Umfang mag 75 lfdm entsprechen. Der Inhalt ist vollständig unbekannt; es ist auch unklar, ob es sich um das Schriftgut einer jüdischen Institution oder um hinterlassene Papiere aus Privatbesitz handelt. Gleichfalls gibt es keine Information darüber, ob in diesem Bestand (Bezeichnung: IB für ibraico) je geforscht worden ist.

Weitere Abteilungen des Zentrums

Zwei Abteilungen des Zentrums beschäftigen sich mit Libyana in auswärtigen Archiven. So werden z. B. Gesandtschaftsberichte, Unterlagen militärischer Dienststellen und Schifffahrtsakten gesucht. Eine Abteilung ist für europäische Archive zuständig, die andere für arabische. Es liegen je über eine Million Blatt vor, teils auf Mikrofilm, teils als Fotokopie. Die Übersetzungs- und Veröffentlichungstätigkeit ist rege; so erschienen 1991 ein und 2005 zwei deutsch-arabische Bände mit deutschen Archivalien von 1911-1917, also aus der Zeit der italienischen Eroberung und des Ersten Weltkriegs. Die beiden Bände von 2005, ISBN 9959-23-097-X und 9959-23-098-8, sind via KVK und Worldcat nicht nachweisbar, also zumindest in den großen Bibliotheken des deutschen Sprachraums wohl nicht vorhanden.

Das Fotoarchiv verfügt über 100.000 Aufnahmen seit 1911 als Negative und Positive. Sie werden seit den 1980er Jahren gesammelt. Die konservatorisch-technische Ausstattung ist nach Aussage der dort Tätigen unzureichend; 70 Prozent des Bestandes ist gescannt.

Die Abteilung für mündliche Überlieferung hat mehr als 8000 Tonband-Cassetten mit Interviews gesammelt. Ab 1979 auf Erinnerungen an den Widerstand gegen die italienische Kolonialmacht fokussiert, sind die Interviews nun thematisch breiter angelegt, doch hat dieser Forschungszweig stark an Intensität verloren. Beim Besuch wurde gerade der einzige neue Eingang der Woche erfasst, die Erinnerungen eines alten Mannes an die französische Besatzung in der südlibyschen Stadt Ghat ab 1943. Mehr als die Hälfte der Interviews liegen in fast 50 Bänden ediert vor, der Bestand ist komplett auf CD gesichert.

Die Handschriftenabteilung verfügt über 10.000 Manuskripte ab dem 14. Jahrhundert, alle mikroverfilmt, meist religiöse Literatur im Original oder in Abschrift. Es handelt sich zu 99 Prozent um arabische Texte, einige wenige osmanische und hebräische. Der 4. Band des Bestandskataloges befindet sich in Druck. Die Unterbringung in lackbehandelten Holzregalen hinter einer Art Plastikfurnier ist prekär.

Die Bibliothek hat 28.000 Bände in arabischer Sprache und 14.000 in anderen Sprachen. Es werden 750 arabischsprachige Zeitschriften und weitere in anderen Sprachen gehalten.

Schlussbemerkung

Vorstehendes Material ist Ergebnis zweier jeweils dreistündiger Besuche. Der Autor ist besonders der Archivleiterin Fatma Baghni für ihre Auskunftsbereitschaft und seinem Übersetzer Ali Arajshi für dessen Geduld verpflichtet. Es wäre erstaunlich, wenn nicht wenigstens in der italienischen Fachliteratur Weiteres über das Archiv in Erfahrung zu bringen wäre. Ergänzungen und Kommentierungen von Lesern werden also begrüßt.

Dietmar Bartz, Tripolis, 1. Oktober 2012

https://archiv.twoday.net/stories/156270084/

https://archiv.twoday.net/stories/156270160/

Das am Schluss eingebundene Video (auf Arabisch) war seinem ersten Beitrag als Link beigegeben.

Alle Türchen: #bestof

***

In den letzten Tagen ergab sich die Gelegenheit zu zwei kurzfristig organisierbaren Besuchen im libyschen Nationalarchiv in Tripolis. Auch wenn die mitgeteilten Fakten nur auf Interviews beruhen und nicht gegengecheckt wurden, mögen sie ein Bild der Lage dieses nur wenigen Kollegen bekannten Archives zeichnen. Es wurde auch keine Literatur aus europäischen Fachveröffentlichungen über das Nationalarchiv herangezogen – nach Auskunft von libyscher Seite gibt es keine.

Es herrschte Fotografierverbot auch hinsichtlich banaler Motive wie Archivboxen oder Urkunden, obwohl im Mai noch Filmaufnahmen für den Fernsehsender al-Jazira im Magazin möglich waren (s. u.). Der Besucher ist geneigt, dies im Zusammenhang mit der neuerlichen Schließung aller Museen in Libyen zu sehen. Beim derzeitigen Machtkampf zwischen Regierung und Milizen wird befürchtet, dass Unruhen zu gezielten Diebstählen in Gedächtniseinrichtungen genutzt werden können. Aus diesem Grund werden hier auch keine Sicherheitseinrichtungen des Archivs erörtert.

Zur Terminologie: Die Bezeichnung für den Krieg von 2011, mit dem die Libyer das mehr als 40 Jahre andauernde Regime des Machthabers Gaddafi stürzten, lautet allgemein "die Revolution". Die Bezeichnung ist hier übernommen.

Archivgeschichte

Das Nationalarchiv gehörte bis 2008 institutionell zum Libyschen Nationalmuseum mit seiner reichen archäologischen Überlieferung und einem großem Interesse von Forschern und touristischen Besuchern. In einem Nebenbereich der alten Burg untergebracht, die das Museum beherbergt, ist das Archiv vernachlässigt worden. Ein Raum mit historischem Schriftgut existierte dort offenbar schon 1928, als die neue italienische Kolonialmacht das Museum einrichtete. Eine etwa zehnseitige Bestandsübersicht des "historischen Archivs" mit Tabellen über die Umfänge von allgemeinem Schriftgut sowie Gerichts- und Steuerakten, wie er sie 2008 vorfand, veröffentlichte der libysche Historiker Mohamed Altaher Arebi im Rahmen einer Einführung in die Archivkunde, die 2010 in Bengasi erschien (196 S.); der Verfasser starb 2011. Zum "historischen Archiv" aus der Burg sind nach dem Umzug nur wenige neue Bestände hinzugekommen.

Institutionelle Einbindung

Ein zunehmendes Interesse an landesgeschichtlichen Fragen führte zu einer Änderung der Zuständigkeit. Ende 2008 zog das Archiv physisch und organisatorisch um. Es ist seither eine Abteilung des zum Kulturministerium gehörenden "Center for National Archives and Historical Studies". Diese Geschichtseinrichtung ging nach der Revolution aus einer 1978 gegründeten Forschungseinrichtung über den "Libyschen Djihad", den Kampf gegen die italienischen Kolonialherren ab 1911, hervor. Sie ist die zentrale Instanz für die historische Forschung und die Veröffentlichung historiografischer Literatur. Das Zentrum bemüht sich jetzt sehr, dem Eindruck entgegenzutreten, es habe Auftragsforschung im Interesse des Regimes betrieben.

Eine umfangreiche Veröffentlichung zum 25-jährigen Jubiläum (2003) des Zentrums liegt in arabischer Sprache vor (330 S., 27 Abb.); allerdings war es zu dieser Zeit noch nicht für das Archiv zuständig. Eine in Veröffentlichungen des Zentrums gelegentlich zu lesende Internet-Adresse "https://www.libsc.org" ist falsch, richtig ist https://www.libsc.org.ly. Die Webpräsenz ist nur auf Arabisch verfasst, automatisierte Sprachübersetzung ins Deutsche, Englische und zahlreiche andere Sprachen ist anwählbar und begrenzt hilfreich. Dort ist auch ein Youtube-Video über das Zentrum verlinkt, das ein arabischsprachiges Fernsehporträt des Senders Al Jazira vom Mai 2012 zeigt. Angemerkt sei, dass 80 Prozent meiner Gesprächspartner(innen) weiblich waren, während im Video keine Frau zu Wort kommt.

Umfang, Lagerung, Erhaltungszustand

Der Umfang des Archivs wird mit 1508 Regalmetern angegeben; das älteste bisher aufgefundene Dokument datiert von 1727. Die Bestände sind einerseits zeitlich geordnet: präkolonial (bis 1835), osmanisch (bis 1911), italienisch (bis 1943), britische Militärverwaltung (bis 1951), Königreich (bis 1969) und Dschamahirija (nur kleine Bestände); der Bestand Königreich trägt die Bezeichnung ID für König Idris, eine Sympathiebezeugung für den Monarchen. Große gesonderte Gruppen bestehen aus über zeitgenössische Registerbücher erschlossene Gerichts- und Steuerakten. Die einzige vom Umfang her nennenswerte Ablieferung nach dem Umzug erfolgte durch den Gerichtshof in Tripoli.

Ein großer Teil der Archivalien wird in Halbkompaktusanlagen in stabilen Archivklappboxen italienischer Provenienz überwiegend stehend aufbewahrt. Die Archivalien selbst zeigten sich, soweit willkürlich um die Öffnung solcher Boxen gebeten wurde, entmetallisiert, in Pappen eingeschlagen, teils mit Baumwoll-, teils mit Plastikbändern verknotet (es wurde extra auf den Mangel an Baumwollbändern hingewiesen) und beschriftet. Das Magazin ist klimatisiert. Die Arbeiten zur Errichtung weiterer Halbkompaktusanlagen mit einer Kapazitätserweiterung um 20 Prozent wurden mit dem Beginn des Aufstandes gegen Gaddafi im Februar 2011 abgebrochen, als die Monteure Tripolis verließen. Die Arbeiten ruhen seither, die Bauteile liegen bereit.

Etwa 30 Regalmeter beträgt der Umfang von stark und sehr stark beschädigten Archivalien, die in solchen Boxen – gleichfalls in problematischer Stehendaufbewahrung – stabilisiert sind. Die betroffenen Schriftstücke reichen vom 18. Jahrhundert bis nach 1950. Die Schäden gehen überwiegend auf Feuchtigkeit zurück. Es gibt im Archiv keinerlei Gerätschaft, auch kein Hygrometer, und keinerlei Kenntnis im konservatorischen Umgang mit den Schäden.

Über Schriftgutverluste im 20. Jahrhundert innerhalb des Archives wurde nichts mitgeteilt. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Archiv offenbar unbeschädigt, ebenso die militärischen Auseinandersetzungen des Jahres 2011. Über Verluste archivreifen Schriftguts in Behördenregistraturen des 20. Jahrhunderts scheint kein Überblick zu bestehen; über Verluste durch die Kämpfe während der Revolution und über die Vernichtung von Akten der Repressionsorgane konnte nichts in Erfahrung gebracht werden. Alles Verwaltungsschriftgut bis 1969 unterliegt der Abgabepflicht an das Archiv; für die Ablieferungen ist ein Ausschuss zuständig. 2010 fand mit Unterstützung aus Italien ein fünftägiger Kurs statt, in dem Verantwortliche für die Registraturen in den Ministerien geschult wurden. Es scheint seit dem Sturz Gaddafis ein Problem damit zu geben, Behörden zur Abgabe von Akten zu bewegen, weil durch den Zutritt zu Registraturen eine Verschleierung von Schandtaten des alten Regimes befürchtet wird.

Der TV-Sender Al Jazira porträtierte im Mai 2012 das libysche Nationalarchiv und andere Abteilungen des Center for National Archives and Historical Studies:

https://www.youtube.com/watch?v=A67IZTbUOVU

[Teil 2]

Verzeichnung, Personal

Die Ordnung und Erschließung ist seit dem Umzug von 2008 nicht zum Abschluss gebracht worden. Die physische Archivierung wurde offenbar bislang durch Studenten während der Sommersemesterferien vorgenommen. Wegen der noch ausstehenden Erschließungsarbeiten ist das Archiv weiterhin nur auf Anfrage zugänglich; man scheint allgemein hilfsbereit zu sein. Steigende Nachfrage sei vor allem durch Studenten zu bemerken, die, wenn sie sich nun auf Stipendien im Ausland bewerben, offenbar mehr mit Primärquellen arbeiten, als das früher der Fall war. Während der Kämpfe von 2011 blieb das Archiv ganz geschlossen; seither hat kein ausländischer Forscher die Bestände benutzt.

Unter den insgesamt zehn Beschäftigten der Archivabteilung verfügt niemand über eine Fachausbildung. Von einer Person, die sich zu diesem Zweck seit 2010 in Italien aufhält, ist unsicher, ob sie nach Libyen und in den Beruf zurückkehrt, hieß es. Maßgeblich sind auch Probleme mit den insgesamt fünf Verwaltungssprachen der letzten drei Jahrhunderte. Zur Zeit der Karamanli-Dynastie (1711–1835) wurde französisch und türkisch ("osmanisch") geschrieben, mit der osmanischen Wiederbesetzung des Landes 1835 wurde Türkisch Verwaltungssprache, dann folgten Italienisch, Englisch und Arabisch. Im Archiv spricht niemand Türkisch; zuletzt ordnete ein türkischer Archivar 2010 in zwei zweimonatigen Missionen entsprechendes Schriftgut.

Zwei Fälle jüdischen Schriftguts

Das Archiv befindet sich im Besitz von etwa 80 Pergamenten mit Texten in hebräischer Sprache unbekannten Inhalts, ferner einiger Tora-Rollen. Sie wurden aus der Burg übernommen. Ihr Erhaltungszustand ist schlecht, viele sind eingefaltet oder geknautscht und können ohne Bruchgefahr nicht geglättet werden. Sie liegen in einem eigenen Schrank in einigen Stapeln aufeinander und werden derzeit nicht bewegt, um weitere Beschädigungen zu vermeiden. Es gibt keinerlei Hilfsmittel für eine angemessene konservatorische Behandlung. Außer für die bereits beschriebenen 30 lfdm beschädigten Papierschriftguts herrscht auch hier Handlungsbedarf.

Als das Archiv 2008 in das Gebäude des Zentrums zog, fand sich dort die schriftliche Überlieferung der jüdischen Gemeinde von Tripolis, deren letzte 6000 Mitglieder 1967, nach dem Sechstagekrieg in Israel und antisemitischen Ausschreitungen in Tripoli, das Land Richtung Italien verließen. Diese Archivalien sind in ungefähr 200 Schachteln verpackt, die gegen Entnahmen mit Plastikband verklebt sind; der Umfang mag 75 lfdm entsprechen. Der Inhalt ist vollständig unbekannt; es ist auch unklar, ob es sich um das Schriftgut einer jüdischen Institution oder um hinterlassene Papiere aus Privatbesitz handelt. Gleichfalls gibt es keine Information darüber, ob in diesem Bestand (Bezeichnung: IB für ibraico) je geforscht worden ist.

Weitere Abteilungen des Zentrums

Zwei Abteilungen des Zentrums beschäftigen sich mit Libyana in auswärtigen Archiven. So werden z. B. Gesandtschaftsberichte, Unterlagen militärischer Dienststellen und Schifffahrtsakten gesucht. Eine Abteilung ist für europäische Archive zuständig, die andere für arabische. Es liegen je über eine Million Blatt vor, teils auf Mikrofilm, teils als Fotokopie. Die Übersetzungs- und Veröffentlichungstätigkeit ist rege; so erschienen 1991 ein und 2005 zwei deutsch-arabische Bände mit deutschen Archivalien von 1911-1917, also aus der Zeit der italienischen Eroberung und des Ersten Weltkriegs. Die beiden Bände von 2005, ISBN 9959-23-097-X und 9959-23-098-8, sind via KVK und Worldcat nicht nachweisbar, also zumindest in den großen Bibliotheken des deutschen Sprachraums wohl nicht vorhanden.

Das Fotoarchiv verfügt über 100.000 Aufnahmen seit 1911 als Negative und Positive. Sie werden seit den 1980er Jahren gesammelt. Die konservatorisch-technische Ausstattung ist nach Aussage der dort Tätigen unzureichend; 70 Prozent des Bestandes ist gescannt.

Die Abteilung für mündliche Überlieferung hat mehr als 8000 Tonband-Cassetten mit Interviews gesammelt. Ab 1979 auf Erinnerungen an den Widerstand gegen die italienische Kolonialmacht fokussiert, sind die Interviews nun thematisch breiter angelegt, doch hat dieser Forschungszweig stark an Intensität verloren. Beim Besuch wurde gerade der einzige neue Eingang der Woche erfasst, die Erinnerungen eines alten Mannes an die französische Besatzung in der südlibyschen Stadt Ghat ab 1943. Mehr als die Hälfte der Interviews liegen in fast 50 Bänden ediert vor, der Bestand ist komplett auf CD gesichert.

Die Handschriftenabteilung verfügt über 10.000 Manuskripte ab dem 14. Jahrhundert, alle mikroverfilmt, meist religiöse Literatur im Original oder in Abschrift. Es handelt sich zu 99 Prozent um arabische Texte, einige wenige osmanische und hebräische. Der 4. Band des Bestandskataloges befindet sich in Druck. Die Unterbringung in lackbehandelten Holzregalen hinter einer Art Plastikfurnier ist prekär.

Die Bibliothek hat 28.000 Bände in arabischer Sprache und 14.000 in anderen Sprachen. Es werden 750 arabischsprachige Zeitschriften und weitere in anderen Sprachen gehalten.

Schlussbemerkung

Vorstehendes Material ist Ergebnis zweier jeweils dreistündiger Besuche. Der Autor ist besonders der Archivleiterin Fatma Baghni für ihre Auskunftsbereitschaft und seinem Übersetzer Ali Arajshi für dessen Geduld verpflichtet. Es wäre erstaunlich, wenn nicht wenigstens in der italienischen Fachliteratur Weiteres über das Archiv in Erfahrung zu bringen wäre. Ergänzungen und Kommentierungen von Lesern werden also begrüßt.

Dietmar Bartz, Tripolis, 1. Oktober 2012

KlausGraf - am Sonntag, 8. Dezember 2013, 17:29 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Weihnachten, Kinder & Rituale

"Freie Radios vereinen unter ihrem Dach recht häufig ganze Gruppen von Weihnachtsmuffeln, die sich sowohl über Weihnachtsmärkte, den dazugehörigen Konsum, als auch über die christliche Konnotierung lustig machen oder schwere Kritik üben. Ob es dabei möglicherweise trotzdem um notwendige Rituale geht, versuchte Ralf von Radio Corax im Gespräch mit Prof. Hauschild herauszubekommen."

https://www.freie-radios.net/60546

Buch: Thomas Hauschild: "Weihnachtsmann. Die wahre Geschichte"

https://www.fischerverlage.de/buch/weihnachtsmann/9783100300638

https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hauschild

SW - am Sonntag, 8. Dezember 2013, 06:00 - Rubrik: Unterhaltung

Der unten wiedergegebene Beitrag "Thüringer Bibliotheksgesetz bedarf einer Datenschutzklausel" vom 2. April 2008

https://archiv.twoday.net/stories/4834214/

plädierte für eine Datenschutzklausel im Thüringer Bibliotheksgesetz. Erfolgreich, siehe meinen Beitrag vom 30. Juli 2008:

"Mein Vorschlag war:

"Soweit Bibliotheken im Rahmen ihrer Dokumentationsaufgaben und insbesondere bei der Übernahme, Erschließung und Nutzbarmachung von aus wissenschaftlichen Gründen erhaltenswerten Nachlässen personenbezogene Daten lebender Personen im Sinne des Thüringer Datenschutzgesetzes verarbeiten, gelten die Vorschriften des Thüringer Archivgesetzes entsprechend."

Gesetz wurde [§ 4 Abs. 3, siehe www.landesrecht-thueringen.de/]:

"Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten

lebender Personen bei der Übernahme, Erschließung und

Nutzbarmachung von Nachlässen durch Bibliotheken gelten

die Vorschriften des Thüringer Archivgesetzes entsprechend."

Herr Steinhauer, der meine Anregung überzeugend fand, hat es übernommen, sie im Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Aus der von Steinhauer am 30. Mai für den VDB-Regionalverband abgegebenen Stellungnahme: "Ebenfalls Gegenstand der Beratung sollten Fragen des Datenschutzes sein. Nach der Publikation der Gesetzesentwürfe in den Landtagsdrucksachen wurde aus dem Archivwesen auf eine Lücke hingewiesen. Es geht um die Benutzung von Nachlässen in Bibliotheken, die personenbezogene Daten lebender Personen enthalten. Vorgeschlagen wurde für die Sammlung, Erschließung und Benutzung dieser Nachlässe eine entsprechende Anwendung der einschlägigen Vorschriften des Thüringer Archivgesetzes. Man könnte mit einem kurzen Verweis auf dort bereits bestehende Regelungen die genannte Rechtslücke einfach schließen."

Es dürfte das erste Mal sein, dass ein deutscher Weblogbeitrag bei der Landesgesetzgebung quasi 1:1 umgesetzt wurde :-) "

https://archiv.twoday.net/stories/5094326/

Siehe auch

https://infobib.de/blog/2008/07/30/gesetze-bloggen/

Unsäglich, dass die ZLB das funktionierende Heftarchiv des Bibliotheksdienstes vom Netz genommen hat, der von mir

https://archiv.twoday.net/stories/5492544/

erwähnte Aufsatz vom Störr ist derzeit nur im Internet Archive nachlesbar:

https://web.archive.org/web/20110514164452/https://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2008/Recht01080908BD.pdf

Alle Türchen: #bestof

***

Bibliothekare übersehen gemeinhin, dass in modernen Nachlässen, die von Handschriftenabteilungen verwahrt werden, Unterlagen (Briefe, Fotos, usw.) lebender Personen sich befinden, die nicht vom Nachlassgeber stammen. Dabei handelt es sich eindeutig um personenbezogene Daten im Sinne des Thüringer Datenschutzgesetzes.

Dieses sagt eindeutig: "Die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anordnet oder soweit der Betroffene eingewilligt hat." (§ 4 Abs. 1). Zur Verarbeitung zählt auch das Erheben der Daten durch Übernahme des entsprechenden Nachlasses.

Beispiele für personenbezogene Daten, die nicht mit Zustimmung des Betroffenen erhoben werden, wenn ein privater Nach- oder Vorlass übernommen wird:

- Briefe Dritter an den Nachlassgeber (Korrespondenz-Eingang)

- Fotos, die Dritte zeigen

- Ausführungen in Unterlagen (Briefen, Schriften) über Dritte, die Einzelangaben über persönliche Verhältnisse enthalten.

Denkbar ist aber auch, dass Bibliotheken Forschungsunterlagen und Sammlungen aus dem Bereich der qualitativen Sozialforschung übernehmen, in denen personenbezogene Daten nicht-anonymisiert vorhanden sind (z.B. Oral-History-Projekte).

Inbesondere bei Briefen ist es leicht vorstellbar, dass die nach § 4 Abs. 5 Thüringer DatenschutzG besonders "sensiblen" "Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen" betroffen sind, deren Erhebung nur unter strengen Voraussetzungen zulässig ist.

In allen diesen Fällen fehlt - anders als bei den Archiven, die mit den Archivgesetzen die entsprechende Rechtsgrundlage haben - die datenschutzrechtliche Befugnisnorm, die es den Bibliotheken ermöglicht, Unterlagen, in denen sich personenbezogene Daten befinden, zu übernehmen.

Das Sammeln von Nachlässen zählt gewohnheitsrechtlich zu den Aufgaben von Bibliothek. Für Thüringen siehe etwa:

https://hans.uni-erfurt.de/hans/index.htm

Datenschutzbeauftragte aber fragen, welche Norm und Aufgabenbeschreibung es Bibliotheken ermöglicht, personenbezogene Unterlagen zu übernehmen. Es gilt ja § 19 Thüringer DatenschutzG, dass die Kenntnis der Daten "zur Erfüllung der Aufgaben der erhebenden Stellen erforderlich ist".

Aus dem Gesetzentwurf der CDU - siehe Steinhauer zitiert in

https://archiv.twoday.net/stories/4832758/ - lassen sich solche rechtfertigenden Aufgaben aber nicht ohne weiteres ableiten.

"Das große Problem: Handschriften Dritter" hat der Bibliotheksjurist Harald Müller einen Abschnitt seines leider vergriffenen und auch nicht online verfügbaren, nach wie vor grundlegenden Buchs "Rechtsprobleme bei Nachlässen in Bibliotheken und Archiven", Hamburg/Augsburg 1983, S. 129-132 überschrieben. Damals ging es um die Katalogisierung. Müller stellte dar, dass die Katalogisierung nichtveröffentlichter Briefe noch lebender Absender nach den Datenschutzgesetzen nicht möglich ist. Er sprach von "katastrophalen" Konsequenzen für die Nachlaßpflege (S. 131).

Heute kann man diese Ausführungen, die meines Wissens zu keinerlei Konsequenzen in den Handschriftenabteilungen der Bibliotheken geführt haben, noch schärfer fassen: Nicht bereits die Katalogisierung der Briefe ist unzulässig, bereits die Übernahme in den Bibliotheksbestand kann ohne Rechtsgrundlage (oder Zustimmung aller Betroffenen) nicht erfolgen!

Wenn man an einen literarischen Nachlass denkt, so liegt auf der Hand, dass die beim Autor sich einfindenden oder von ihm geschaffenen Unterlagen Teil eines kommunikativen Netzes sind, bei dem es ständig um andere Personen geht. Autoren setzen sich mit anderen Autoren auseinander, Schriftstellerbriefe sind voll von Bemerkungen über Kolleginnen und Kollegen. Autoren, die in Gremien tätig sind, erheben eine Vielzahl personenbezogener Daten, von denen längst nicht alle öffentlichen Quellen entnommen sind.

Es ist schlicht und einfach nicht praktikabel und sinnvoll, aus einem Nachlass personenbezogene Daten Dritter auszusondern oder gar die Betroffenen um Zustimmung zu bitten.

Glücklicherweise gibt es ja für den Umgang mit Nachlässen in Archiven eine Rechtsgrundlage, die man ohne weiteres auf die Bibliotheken übertragen könnte.

Ich schlage daher folgende Datenschutzklausel für das Thüringer Bibliotheksgesetz vor:

Soweit Bibliotheken im Rahmen ihrer Dokumentationsaufgaben und insbesondere bei der Übernahme, Erschließung und Nutzbarmachung von aus wissenschaftlichen Gründen erhaltenswerten Nachlässen personenbezogene Daten lebender Personen im Sinne des Thüringer Datenschutzgesetzes verarbeiten, gelten die Vorschriften des Thüringer Archivgesetzes entsprechend.

Durch die an sich überflüssige Nennung lebender Personen soll klargestellt werden, dass sich die Sperrfristen des Thüringer Archivgesetzes nicht auf bereits Verstorbene beziehen. Das Archivgesetz hat sich datenschutzrechtlich bewährt, daher besteht kein Bedarf für eine eigenständige Regelung. Zugleich macht die Klausel deutlich, dass die Einwerbung von wissenschaftlich wertvollen Nachlässen zu den rechtmäßigen Aufgaben der Bibliotheken zählt. Künstlerische und heimatgeschichtliche Gründe können ohne weiteres den wissenschaftlichen Gründen subsummiert werden.

Eine Datenschutzklausel, die sich auf die Kernaufgabe der Bibliotheken, die Sammlung gedruckter Bücher oder anderer erschienenen Medien (z.B. DVDs), bezieht, wird hoffentlich nicht erforderlich sein, wenn der Thüringer Datenschutzbeauftragte mitspielt ...

https://archiv.twoday.net/stories/4834214/

plädierte für eine Datenschutzklausel im Thüringer Bibliotheksgesetz. Erfolgreich, siehe meinen Beitrag vom 30. Juli 2008:

"Mein Vorschlag war:

"Soweit Bibliotheken im Rahmen ihrer Dokumentationsaufgaben und insbesondere bei der Übernahme, Erschließung und Nutzbarmachung von aus wissenschaftlichen Gründen erhaltenswerten Nachlässen personenbezogene Daten lebender Personen im Sinne des Thüringer Datenschutzgesetzes verarbeiten, gelten die Vorschriften des Thüringer Archivgesetzes entsprechend."

Gesetz wurde [§ 4 Abs. 3, siehe www.landesrecht-thueringen.de/]:

"Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten

lebender Personen bei der Übernahme, Erschließung und

Nutzbarmachung von Nachlässen durch Bibliotheken gelten

die Vorschriften des Thüringer Archivgesetzes entsprechend."

Herr Steinhauer, der meine Anregung überzeugend fand, hat es übernommen, sie im Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Aus der von Steinhauer am 30. Mai für den VDB-Regionalverband abgegebenen Stellungnahme: "Ebenfalls Gegenstand der Beratung sollten Fragen des Datenschutzes sein. Nach der Publikation der Gesetzesentwürfe in den Landtagsdrucksachen wurde aus dem Archivwesen auf eine Lücke hingewiesen. Es geht um die Benutzung von Nachlässen in Bibliotheken, die personenbezogene Daten lebender Personen enthalten. Vorgeschlagen wurde für die Sammlung, Erschließung und Benutzung dieser Nachlässe eine entsprechende Anwendung der einschlägigen Vorschriften des Thüringer Archivgesetzes. Man könnte mit einem kurzen Verweis auf dort bereits bestehende Regelungen die genannte Rechtslücke einfach schließen."

Es dürfte das erste Mal sein, dass ein deutscher Weblogbeitrag bei der Landesgesetzgebung quasi 1:1 umgesetzt wurde :-) "

https://archiv.twoday.net/stories/5094326/

Siehe auch

https://infobib.de/blog/2008/07/30/gesetze-bloggen/

Unsäglich, dass die ZLB das funktionierende Heftarchiv des Bibliotheksdienstes vom Netz genommen hat, der von mir

https://archiv.twoday.net/stories/5492544/

erwähnte Aufsatz vom Störr ist derzeit nur im Internet Archive nachlesbar:

https://web.archive.org/web/20110514164452/https://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2008/Recht01080908BD.pdf

Alle Türchen: #bestof

***

Bibliothekare übersehen gemeinhin, dass in modernen Nachlässen, die von Handschriftenabteilungen verwahrt werden, Unterlagen (Briefe, Fotos, usw.) lebender Personen sich befinden, die nicht vom Nachlassgeber stammen. Dabei handelt es sich eindeutig um personenbezogene Daten im Sinne des Thüringer Datenschutzgesetzes.

Dieses sagt eindeutig: "Die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anordnet oder soweit der Betroffene eingewilligt hat." (§ 4 Abs. 1). Zur Verarbeitung zählt auch das Erheben der Daten durch Übernahme des entsprechenden Nachlasses.

Beispiele für personenbezogene Daten, die nicht mit Zustimmung des Betroffenen erhoben werden, wenn ein privater Nach- oder Vorlass übernommen wird:

- Briefe Dritter an den Nachlassgeber (Korrespondenz-Eingang)

- Fotos, die Dritte zeigen

- Ausführungen in Unterlagen (Briefen, Schriften) über Dritte, die Einzelangaben über persönliche Verhältnisse enthalten.

Denkbar ist aber auch, dass Bibliotheken Forschungsunterlagen und Sammlungen aus dem Bereich der qualitativen Sozialforschung übernehmen, in denen personenbezogene Daten nicht-anonymisiert vorhanden sind (z.B. Oral-History-Projekte).

Inbesondere bei Briefen ist es leicht vorstellbar, dass die nach § 4 Abs. 5 Thüringer DatenschutzG besonders "sensiblen" "Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen" betroffen sind, deren Erhebung nur unter strengen Voraussetzungen zulässig ist.

In allen diesen Fällen fehlt - anders als bei den Archiven, die mit den Archivgesetzen die entsprechende Rechtsgrundlage haben - die datenschutzrechtliche Befugnisnorm, die es den Bibliotheken ermöglicht, Unterlagen, in denen sich personenbezogene Daten befinden, zu übernehmen.

Das Sammeln von Nachlässen zählt gewohnheitsrechtlich zu den Aufgaben von Bibliothek. Für Thüringen siehe etwa:

https://hans.uni-erfurt.de/hans/index.htm

Datenschutzbeauftragte aber fragen, welche Norm und Aufgabenbeschreibung es Bibliotheken ermöglicht, personenbezogene Unterlagen zu übernehmen. Es gilt ja § 19 Thüringer DatenschutzG, dass die Kenntnis der Daten "zur Erfüllung der Aufgaben der erhebenden Stellen erforderlich ist".

Aus dem Gesetzentwurf der CDU - siehe Steinhauer zitiert in

https://archiv.twoday.net/stories/4832758/ - lassen sich solche rechtfertigenden Aufgaben aber nicht ohne weiteres ableiten.

"Das große Problem: Handschriften Dritter" hat der Bibliotheksjurist Harald Müller einen Abschnitt seines leider vergriffenen und auch nicht online verfügbaren, nach wie vor grundlegenden Buchs "Rechtsprobleme bei Nachlässen in Bibliotheken und Archiven", Hamburg/Augsburg 1983, S. 129-132 überschrieben. Damals ging es um die Katalogisierung. Müller stellte dar, dass die Katalogisierung nichtveröffentlichter Briefe noch lebender Absender nach den Datenschutzgesetzen nicht möglich ist. Er sprach von "katastrophalen" Konsequenzen für die Nachlaßpflege (S. 131).

Heute kann man diese Ausführungen, die meines Wissens zu keinerlei Konsequenzen in den Handschriftenabteilungen der Bibliotheken geführt haben, noch schärfer fassen: Nicht bereits die Katalogisierung der Briefe ist unzulässig, bereits die Übernahme in den Bibliotheksbestand kann ohne Rechtsgrundlage (oder Zustimmung aller Betroffenen) nicht erfolgen!

Wenn man an einen literarischen Nachlass denkt, so liegt auf der Hand, dass die beim Autor sich einfindenden oder von ihm geschaffenen Unterlagen Teil eines kommunikativen Netzes sind, bei dem es ständig um andere Personen geht. Autoren setzen sich mit anderen Autoren auseinander, Schriftstellerbriefe sind voll von Bemerkungen über Kolleginnen und Kollegen. Autoren, die in Gremien tätig sind, erheben eine Vielzahl personenbezogener Daten, von denen längst nicht alle öffentlichen Quellen entnommen sind.

Es ist schlicht und einfach nicht praktikabel und sinnvoll, aus einem Nachlass personenbezogene Daten Dritter auszusondern oder gar die Betroffenen um Zustimmung zu bitten.

Glücklicherweise gibt es ja für den Umgang mit Nachlässen in Archiven eine Rechtsgrundlage, die man ohne weiteres auf die Bibliotheken übertragen könnte.

Ich schlage daher folgende Datenschutzklausel für das Thüringer Bibliotheksgesetz vor:

Soweit Bibliotheken im Rahmen ihrer Dokumentationsaufgaben und insbesondere bei der Übernahme, Erschließung und Nutzbarmachung von aus wissenschaftlichen Gründen erhaltenswerten Nachlässen personenbezogene Daten lebender Personen im Sinne des Thüringer Datenschutzgesetzes verarbeiten, gelten die Vorschriften des Thüringer Archivgesetzes entsprechend.

Durch die an sich überflüssige Nennung lebender Personen soll klargestellt werden, dass sich die Sperrfristen des Thüringer Archivgesetzes nicht auf bereits Verstorbene beziehen. Das Archivgesetz hat sich datenschutzrechtlich bewährt, daher besteht kein Bedarf für eine eigenständige Regelung. Zugleich macht die Klausel deutlich, dass die Einwerbung von wissenschaftlich wertvollen Nachlässen zu den rechtmäßigen Aufgaben der Bibliotheken zählt. Künstlerische und heimatgeschichtliche Gründe können ohne weiteres den wissenschaftlichen Gründen subsummiert werden.

Eine Datenschutzklausel, die sich auf die Kernaufgabe der Bibliotheken, die Sammlung gedruckter Bücher oder anderer erschienenen Medien (z.B. DVDs), bezieht, wird hoffentlich nicht erforderlich sein, wenn der Thüringer Datenschutzbeauftragte mitspielt ...

KlausGraf - am Samstag, 7. Dezember 2013, 00:07 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 6. Dezember 2013, 03:33 - Rubrik: Unterhaltung

Keinen Zweifel habe ich, dass es bei der vorhin gestellten Frage nach einer Druckidentifizierung durch Felicitas Noeske, die rührige Betreuerin der kostbaren Gymnasialbibliothek des Altonaer Christianeums, eine Antwort geben wird:

https://archiv.twoday.net/stories/565877821/

Immer noch ganz begeistert ist Frau Noeske von der raschen Identifizierung eines von mir im Christianeum fotografierten Handschriftenfragments: "mein Lieblingsbeitrag ist nach wie vor Stephen Mossmans Entdeckung am 2. Advent 2011 nach geschlagenen lediglich 2 Stunden nach dem Archivalia-Post von KG: ich war fassungslos...:-)

https://archiv.twoday.net/stories/55771605/

Dass seine zweite Entdeckung, die Identifizierung eines weiteren Fragments aus der Bibliothek,

https://archiv.twoday.net/stories/96998457/

die wohl gelehrtere war, ist der Aufmerksamkeit vielleicht etwas entgangen. Diese zweite Entdeckung habe ich im Katalog jener Ausstellung https://www.christianeum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=170&limitstart=9, in der das Buch wegen der Widmung Melanchthons zu sehen war, in der Exemplarbeschreibung hervorgehoben, und das Stück war in der Ausstellung auch mit Spiegelung des Einbands präsentiert." (Mail)

Der für Tanja Praskes Blogparade eingereichte eigene Blog-Beitrag Noeskes

https://anonymea.tumblr.com/post/64571017524/update-makulatur-identifizierung-eines-fragments

wurde von Praske so kommentiert:

"Ein wahrer Wissenschaftskrimi wird uns hier in der Zweitverwendung geboten. Zugleich belegt der Artikel das handfeste Potential von #OpenAccess von Wissen für die Forschung. Kaum zwei Stunden ist der Beitrag im Netz, schon wird der Einband eines Buches aus dem 16. Jahrhundert von einem englischen Wissenschaftler identifiziert. Es handelt sich um ein Fragment der Schriften des Johannes Marienwerder „Das Leben der heiligen Dorothea“ von 1404 – absolut spannend!"

https://www.tanjapraske.de/2013/12/02/blogparade-kulturer-begeistert-musik-street-art-theater-wissenschaftskrimi-ausstellungen-2/

Der originale Archivalia-Beitrag vom 4. Dezember 2011 (20 Uhr 19) wird hier nochmals wiedergegeben:

https://archiv.twoday.net/stories/55771605/

Keine zwei Stunden später kam folgender Kommentar:

"Stephen Mossman (Gast) meinte am 2011/12/04 22:09:

Johannes Marienwerder

Ein recht erstaunlicher Fund, den ich nicht gleich auf dem ersten Blick erkannte, schon aber auf dem zweiten: Es handelt sich um Johannes Marienwerders >Leben der seligen vrouwen Dorothea von Montau<, Buch III, Kap. 20-21; ein Werk, das sonst nur in ganz wenigen Handschriften ueberliefert ist: vgl. die Zusammenstellung unter https://www.handschriftencensus.de/werke/964. In der Ausgabe von Max Toeppen (Scriptores rerum Prussicarum, Bd. 2), die vollstaendig durch Google Books einzusehen ist, befindet sich die entsprechende Textstelle auf S. 305. Vielen Dank fuer die Abbildungen! (Stephen Mossman, Manchester) "

Das Potential gemeinschaftlicher Arbeit an einem Text belegt übrigens auch der Eintrag (2011) zu Versen aus der Stadtbibliothek Mainz:

https://archiv.twoday.net/stories/49604355/

Alle Türchen: #bestof

***

Felicitas Noeske, die rührige Betreuerin der Schulbibliothek, macht mich freundlicherweise auf zwei Artikel aufmerksam, die auf der Website der Schule einsehbar sind:

Die Inkunabelsammlung des Johann Adrian Bolten

https://www.christianeum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=167&limitstart=5

Pergamentmakulatur

https://www.christianeum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=170&limitstart=4

Die Bibliothek des Christianeums war hier mehrfach Thema:

https://archiv.twoday.net/search?q=christianeum

Siehe auch

https://anonymea.tumblr.com/

https://agfnz.historikerverband.de/?p=503

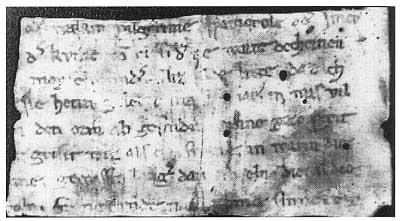

Eine Ausgabe von Homers Ilias und Odyssee in lateinischer Sprache im Oktavformat, gedruckt 1537 und 1534, hat einen Einband, der sich lesen lässt: aufgeklappt und auf den Vorderdeckel gestellt, zeigt sich das Fragment eines geistlichen Erbauungstraktats in deutscher Sprache, geschrieben von einer Hand des 14. oder 15. Jahrhunderts auf Pergament.

Die (im Handschriftencensus natürlich fehlende) Handschrift scheint mir eindeutig ins 15. Jahrhundert gehören. Ich war nicht in der Lage, den Text zu identifizieren. Während erfahrungsgemäß bei mittelhochdeutschen Verstexten die Identifizierung mittels Google schnell gelingt, ist die Bestimmung des Textes durch nicht intensiv mit religiöser deutschsprachiger Literatur des Spätmittelalters Vertraute so gut wie nicht zu leisten. Aber da gute Abbildungen des gesamten Fragments zur Verfügung stehen, können sich Archivalia-LeserInnen daran versuchen.

Gesamtansicht:

https://www.christianeum.org/images/stories/Pergamentmak.einband.16.jh.jpg

= https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pergamentmak.einband.16.jh.jpg

Meine Aufnahmen:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christianeum_007.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christianeum_008.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christianeum_009.jpg

Update I: Wow! Einige Stunden später zauberte Stephen Mossman die Lösung aus dem Hut (siehe Kommentar).

Update II:

https://www.christianeum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=170&limitstart=5

Update III:

https://www.handschriftencensus.de/23975

https://archiv.twoday.net/stories/565877821/

Immer noch ganz begeistert ist Frau Noeske von der raschen Identifizierung eines von mir im Christianeum fotografierten Handschriftenfragments: "mein Lieblingsbeitrag ist nach wie vor Stephen Mossmans Entdeckung am 2. Advent 2011 nach geschlagenen lediglich 2 Stunden nach dem Archivalia-Post von KG: ich war fassungslos...:-)

https://archiv.twoday.net/stories/55771605/

Dass seine zweite Entdeckung, die Identifizierung eines weiteren Fragments aus der Bibliothek,

https://archiv.twoday.net/stories/96998457/

die wohl gelehrtere war, ist der Aufmerksamkeit vielleicht etwas entgangen. Diese zweite Entdeckung habe ich im Katalog jener Ausstellung https://www.christianeum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=170&limitstart=9, in der das Buch wegen der Widmung Melanchthons zu sehen war, in der Exemplarbeschreibung hervorgehoben, und das Stück war in der Ausstellung auch mit Spiegelung des Einbands präsentiert." (Mail)

Der für Tanja Praskes Blogparade eingereichte eigene Blog-Beitrag Noeskes

https://anonymea.tumblr.com/post/64571017524/update-makulatur-identifizierung-eines-fragments

wurde von Praske so kommentiert:

"Ein wahrer Wissenschaftskrimi wird uns hier in der Zweitverwendung geboten. Zugleich belegt der Artikel das handfeste Potential von #OpenAccess von Wissen für die Forschung. Kaum zwei Stunden ist der Beitrag im Netz, schon wird der Einband eines Buches aus dem 16. Jahrhundert von einem englischen Wissenschaftler identifiziert. Es handelt sich um ein Fragment der Schriften des Johannes Marienwerder „Das Leben der heiligen Dorothea“ von 1404 – absolut spannend!"

https://www.tanjapraske.de/2013/12/02/blogparade-kulturer-begeistert-musik-street-art-theater-wissenschaftskrimi-ausstellungen-2/

Der originale Archivalia-Beitrag vom 4. Dezember 2011 (20 Uhr 19) wird hier nochmals wiedergegeben:

https://archiv.twoday.net/stories/55771605/

Keine zwei Stunden später kam folgender Kommentar:

"Stephen Mossman (Gast) meinte am 2011/12/04 22:09:

Johannes Marienwerder

Ein recht erstaunlicher Fund, den ich nicht gleich auf dem ersten Blick erkannte, schon aber auf dem zweiten: Es handelt sich um Johannes Marienwerders >Leben der seligen vrouwen Dorothea von Montau<, Buch III, Kap. 20-21; ein Werk, das sonst nur in ganz wenigen Handschriften ueberliefert ist: vgl. die Zusammenstellung unter https://www.handschriftencensus.de/werke/964. In der Ausgabe von Max Toeppen (Scriptores rerum Prussicarum, Bd. 2), die vollstaendig durch Google Books einzusehen ist, befindet sich die entsprechende Textstelle auf S. 305. Vielen Dank fuer die Abbildungen! (Stephen Mossman, Manchester) "

Das Potential gemeinschaftlicher Arbeit an einem Text belegt übrigens auch der Eintrag (2011) zu Versen aus der Stadtbibliothek Mainz:

https://archiv.twoday.net/stories/49604355/

Alle Türchen: #bestof

***

Felicitas Noeske, die rührige Betreuerin der Schulbibliothek, macht mich freundlicherweise auf zwei Artikel aufmerksam, die auf der Website der Schule einsehbar sind:

Die Inkunabelsammlung des Johann Adrian Bolten

https://www.christianeum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=167&limitstart=5

Pergamentmakulatur

https://www.christianeum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=170&limitstart=4

Die Bibliothek des Christianeums war hier mehrfach Thema:

https://archiv.twoday.net/search?q=christianeum

Siehe auch

https://anonymea.tumblr.com/

https://agfnz.historikerverband.de/?p=503

Eine Ausgabe von Homers Ilias und Odyssee in lateinischer Sprache im Oktavformat, gedruckt 1537 und 1534, hat einen Einband, der sich lesen lässt: aufgeklappt und auf den Vorderdeckel gestellt, zeigt sich das Fragment eines geistlichen Erbauungstraktats in deutscher Sprache, geschrieben von einer Hand des 14. oder 15. Jahrhunderts auf Pergament.

Die (im Handschriftencensus natürlich fehlende) Handschrift scheint mir eindeutig ins 15. Jahrhundert gehören. Ich war nicht in der Lage, den Text zu identifizieren. Während erfahrungsgemäß bei mittelhochdeutschen Verstexten die Identifizierung mittels Google schnell gelingt, ist die Bestimmung des Textes durch nicht intensiv mit religiöser deutschsprachiger Literatur des Spätmittelalters Vertraute so gut wie nicht zu leisten. Aber da gute Abbildungen des gesamten Fragments zur Verfügung stehen, können sich Archivalia-LeserInnen daran versuchen.

Gesamtansicht:

https://www.christianeum.org/images/stories/Pergamentmak.einband.16.jh.jpg

= https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pergamentmak.einband.16.jh.jpg

Meine Aufnahmen:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christianeum_007.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christianeum_008.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christianeum_009.jpg

Update I: Wow! Einige Stunden später zauberte Stephen Mossman die Lösung aus dem Hut (siehe Kommentar).

Update II:

https://www.christianeum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=170&limitstart=5

Update III:

https://www.handschriftencensus.de/23975

KlausGraf - am Freitag, 6. Dezember 2013, 00:13 - Rubrik: Unterhaltung

Klaus Graf hat es geschafft und die Bibliothek in Stralsund gerettet - eigenhändig, nur mit einem Blog bewaffnet https://t.co/Nwi43LFh

— M. Schmalenstroer (@MschFr) 20. November 2012

Nicht nur, weil von Schmalenstroer gewünscht, darf die Causa Stralsund in einem Best-of-Adventskalender von Archivalia nicht fehlen. Etwa 250 Beiträge und Kommentare wurden seit dem 22. Oktober 2012 zu Stralsund geschrieben. Damals fiel Falk Eisermann auf, dass in einer von mir am 18. Oktober 2012 wiedergegebenen Meldung der Verkauf der Stralsunder Gymnasialbibliothek erwähnt wurde.

https://archiv.twoday.net/search?q=stralsund&start=240

Ab dem 30. Oktober war ich vor allem damit beschäftigt, über Stralsund zu recherchieren und zu schreiben. Die Christianeums-Bibliothekarin Felicitas Noeske ("FeliNo") schrieb am 3. November 2012 den folgenden kurzen Beitrag.

https://archiv.twoday.net/stories/197333501/ (Kommentare beachten!)

Das Video "Barockmusik aus Stralsund" schlug Margret Ott vor, es wurde am 20. Mai 2013 hier publiziert:

https://archiv.twoday.net/stories/404101292/

M. Ott schlug auch den Bericht über eine WDR-Sendung zur Causa Stralsund vom 8. Januar 2013 vor:

https://archiv.twoday.net/stories/233325622/

In der engeren Wahl waren aus meiner Sicht ebenfalls:

Übersicht zur Causa Stralsund - Fakten und Bewertungen (6. November 2012)

https://archiv.twoday.net/stories/197336605/

Offener Brief an den Bürgermeister der Hanse- und Welterbe-Stadt Wismar zum Umgang der Welterbe-Stadt Stralsund mit ihrem Kulturerbe (6. November 2012)

https://archiv.twoday.net/stories/197336228/

Überarbeitet:

https://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=4101

Causa Stralsund: Kepler-Druck aus der Gymnasialbibliothek Stralsund am 30. Oktober für 44.000 Euro bei Reiss verauktioniert (20. November 2012)

https://archiv.twoday.net/stories/219022356/

Dieser Beitrag, einer meiner wichtigsten zum Thema, entfaltene so gut wie keine Wirkung, da am gleichen Tag die Stadt Stralsund den Rückwärtsgang einlegte und die Journaille meine Recherche nicht mehr zur Kenntnis nahm.

Lehren aus der Causa Stralsund: Mehr Schutz für historische Bestände (15. Mai 2013)

https://archiv.twoday.net/stories/404099078/

Auch in: LIBREAS

https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100208891

Siehe auch

https://kulturgut.hypotheses.org/category/bibliotheken/stralsund

mit weiteren zusammenfassenden Beiträgen

https://www.facebook.com/rettetarchivbibliothekstralsund

Alle Türchen: #bestof

***

Ostsee-Zeitung.de 3. November 2012: [Link defekt, KG 2013]

"Von Kulturfrevel ist die Rede. Der Aufschrei unter Wissenschaftlern, Historikern, Archivaren und Bibliothekaren ist groß. Deutschlandweit. Die Vorwürfe wiegen schwer. Der Verkauf von Teilen der Stralsunder Gymnasialbibliothek, der im Zusammenhang mit dem Schimmelbefall des Stralsunder Stadtarchivs öffentlich wurde, löst jetzt im Internet eine Welle der Empörung aus. [...] Losgetreten wurde die Debatte auf dem Internetblog „Archivalia“ des Historikers Dr. Klaus Graf aus Neuss am Rhein. [...]"

Zur Causa siehe in "Archivalia":

https://archiv.twoday.net/search?q=stralsund

***

Danke an Stefan Heßbrüggen auf G+!

Zum Komponisten Johann Vierdanck siehe

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Vierdanck

KlausGraf - am Donnerstag, 5. Dezember 2013, 00:22 - Rubrik: Unterhaltung

Kein anderes Ereignis während des Bestehens von Archivalia hat die Archivzunft so erschüttert wie der Einsturz des Kölner Stadtarchivs am 3. März 2009.

Die Meldung von Thomas Wolf von 15 Uhr 02 (mit späteren Ergänzungen von mir):

https://archiv.twoday.net/stories/5556678/

(2012 mit gut 15.000 Zugriffen noch unter den 25 meistgelesenen Beiträgen:

https://archiv.twoday.net/stories/172008601/ )

Von den über 2000 Meldungen, die mit dem Begriff köln über die Suchfunktion von Archivalia gefunden werden, stammen gut 1760 aus der Zeit nach dem Einsturz:

https://archiv.twoday.net/search?q=k%C3%B6ln&start=1760

Leider ermöglichen die rechts im Menü von Archivalia ausgewiesenen Monatsarchive nur den Zugriff auf den kleinen Teil der jeweiligen Monatsarchive. Um monatsweise blättern zu können, muss man die URL entsprechend anpassen. Die Meldung und die ersten Reaktionen vom März 2009 im Kontext:

https://archiv.twoday.net/?day=20090308

Am 15. März formulierte ich "Was ein Bürgerarchiv sein könnte", ein Beitrag, dem die jetzige VdA-Vorsitzende Irmgard Becker umgehend widersprach.

https://archiv.twoday.net/stories/5584413/

Zur Rezeption:

https://archiv.twoday.net/search?q=b%C3%BCrgerarchiv

Damit dieser Adventskalender nicht nur Selbstfeier enthält, möchte ich aus der taz-Reportage aus dem Erstversorgungszentrum von Dietmar Bartz zitieren, der über mich schrieb:

"Achtköpfig ist die Gruppe vom Uni-Archiv Aachen. Inmitten seiner Studierenden verdrückt Geschäftsführer Klaus Graf schweigend seine Brote. Er ist das Enfant terrible der deutschen Archivszene, ein Querulant und Eiferer, der sich ständig im Ton vergreift. Aber sein Blog „Archivalia“ ist die einzige brauchbare Quelle für Nachrichten über den Einsturz, in diesen Tagen Pflichtlektüre. Auch die Nachrichten aus L’Aquila am Ende dieser Protokolle stammen von dort. Aber wer Grafs Beiträge kommentiert, muss mit Antworten wie „Einfach mal die Fresse halten“ oder „Geschreibsel“ rechnen."

https://archiv.twoday.net/stories/5647201/ (Hervorhebung KG)

(Manche meinen, daran habe sich nichts geändert ...)

Hannes Obermair ("ho"), Leiter des Bozener Stadtarchivs und seit Jahren Archivalia-Fan, den ich diesen Herbst auch persönlich kennenlernen durfte, erinnerte mich jetzt an seine Kölner Sonette, von denen er Nr. 4 mit Recht am gelungensten fand. Es wurde am 16. Mai 2009 veröffentlicht:

https://archiv.twoday.net/stories/5704805/

Die weiteren Kölner Sonette Obermairs:

Nr. 1

https://archiv.twoday.net/stories/5697018/

Nr. 2

https://archiv.twoday.net/stories/5699698/

Nr. 3

https://archiv.twoday.net/stories/5701827/

Nr. 5

https://archiv.twoday.net/stories/5706390/

Bemerkenswert fand ich, dass im Mai 2009 noch weitere Kollegen die lyrische Form als angemessen ansahen, die Erschütterung öffentlich zu reflektieren.

Am 10. Mai eröffnete ich den Reigen, P. Brunner schrieb sein Gedicht als Kommentar dazu:

https://archiv.twoday.net/stories/5693446/

Weiteres inoffizielles Kölner Erstversorgungsgedicht von Julian Holzapfl

https://archiv.twoday.net/stories/5696598/

Benny Dressels Gedicht:

https://archiv.twoday.net/stories/5698591/

Hejdjer kommentierte:

"Respekt

Eine gute Idee, das Erlebte in dieser Form zu verarbeiten. "

Weitere eher unterhaltsame Formen der Auseinandersetzung mit der Katastrophe:

https://archiv.twoday.net/stories/5693395/

https://archiv.twoday.net/stories/5567587/

Alle Türchen: #bestof

***

Stofftier, Stofftier, krumm verbogen,

von den Steinen fast zerdrückt,

flugs wird was herausgezogen,

Helfer haben sich gebückt.

Hielt es in der Hand geborgen

einen wunderbaren Schatz,

unbekannte Schriften sorgen

für viel Freude auf dem Platz.

Es zu lesen ist nicht Zeit,

was die Grube ausgeworfen,

abends in der Dunkelheit

soll man es dann endlich dürfen.

Brot der frühen Jahre war es,

Heinrich Böllens Wunderbares.

Der Autor, Hannes Obermair, im September 2013 vor dem Schaufenster des Stadtarchivs Bozen

Der Autor, Hannes Obermair, im September 2013 vor dem Schaufenster des Stadtarchivs Bozen

Die Meldung von Thomas Wolf von 15 Uhr 02 (mit späteren Ergänzungen von mir):

https://archiv.twoday.net/stories/5556678/

(2012 mit gut 15.000 Zugriffen noch unter den 25 meistgelesenen Beiträgen:

https://archiv.twoday.net/stories/172008601/ )

Von den über 2000 Meldungen, die mit dem Begriff köln über die Suchfunktion von Archivalia gefunden werden, stammen gut 1760 aus der Zeit nach dem Einsturz:

https://archiv.twoday.net/search?q=k%C3%B6ln&start=1760

Leider ermöglichen die rechts im Menü von Archivalia ausgewiesenen Monatsarchive nur den Zugriff auf den kleinen Teil der jeweiligen Monatsarchive. Um monatsweise blättern zu können, muss man die URL entsprechend anpassen. Die Meldung und die ersten Reaktionen vom März 2009 im Kontext:

https://archiv.twoday.net/?day=20090308

Am 15. März formulierte ich "Was ein Bürgerarchiv sein könnte", ein Beitrag, dem die jetzige VdA-Vorsitzende Irmgard Becker umgehend widersprach.

https://archiv.twoday.net/stories/5584413/

Zur Rezeption:

https://archiv.twoday.net/search?q=b%C3%BCrgerarchiv

Damit dieser Adventskalender nicht nur Selbstfeier enthält, möchte ich aus der taz-Reportage aus dem Erstversorgungszentrum von Dietmar Bartz zitieren, der über mich schrieb:

"Achtköpfig ist die Gruppe vom Uni-Archiv Aachen. Inmitten seiner Studierenden verdrückt Geschäftsführer Klaus Graf schweigend seine Brote. Er ist das Enfant terrible der deutschen Archivszene, ein Querulant und Eiferer, der sich ständig im Ton vergreift. Aber sein Blog „Archivalia“ ist die einzige brauchbare Quelle für Nachrichten über den Einsturz, in diesen Tagen Pflichtlektüre. Auch die Nachrichten aus L’Aquila am Ende dieser Protokolle stammen von dort. Aber wer Grafs Beiträge kommentiert, muss mit Antworten wie „Einfach mal die Fresse halten“ oder „Geschreibsel“ rechnen."

https://archiv.twoday.net/stories/5647201/ (Hervorhebung KG)

(Manche meinen, daran habe sich nichts geändert ...)

Hannes Obermair ("ho"), Leiter des Bozener Stadtarchivs und seit Jahren Archivalia-Fan, den ich diesen Herbst auch persönlich kennenlernen durfte, erinnerte mich jetzt an seine Kölner Sonette, von denen er Nr. 4 mit Recht am gelungensten fand. Es wurde am 16. Mai 2009 veröffentlicht:

https://archiv.twoday.net/stories/5704805/

Die weiteren Kölner Sonette Obermairs:

Nr. 1

https://archiv.twoday.net/stories/5697018/

Nr. 2

https://archiv.twoday.net/stories/5699698/

Nr. 3

https://archiv.twoday.net/stories/5701827/

Nr. 5

https://archiv.twoday.net/stories/5706390/

Bemerkenswert fand ich, dass im Mai 2009 noch weitere Kollegen die lyrische Form als angemessen ansahen, die Erschütterung öffentlich zu reflektieren.

Am 10. Mai eröffnete ich den Reigen, P. Brunner schrieb sein Gedicht als Kommentar dazu:

https://archiv.twoday.net/stories/5693446/

Weiteres inoffizielles Kölner Erstversorgungsgedicht von Julian Holzapfl

https://archiv.twoday.net/stories/5696598/

Benny Dressels Gedicht:

https://archiv.twoday.net/stories/5698591/

Hejdjer kommentierte:

"Respekt

Eine gute Idee, das Erlebte in dieser Form zu verarbeiten. "

Weitere eher unterhaltsame Formen der Auseinandersetzung mit der Katastrophe:

https://archiv.twoday.net/stories/5693395/

https://archiv.twoday.net/stories/5567587/

Alle Türchen: #bestof

***

Stofftier, Stofftier, krumm verbogen,

von den Steinen fast zerdrückt,

flugs wird was herausgezogen,

Helfer haben sich gebückt.

Hielt es in der Hand geborgen

einen wunderbaren Schatz,

unbekannte Schriften sorgen

für viel Freude auf dem Platz.

Es zu lesen ist nicht Zeit,

was die Grube ausgeworfen,

abends in der Dunkelheit

soll man es dann endlich dürfen.

Brot der frühen Jahre war es,

Heinrich Böllens Wunderbares.

Der Autor, Hannes Obermair, im September 2013 vor dem Schaufenster des Stadtarchivs Bozen

Der Autor, Hannes Obermair, im September 2013 vor dem Schaufenster des Stadtarchivs BozenKlausGraf - am Mittwoch, 4. Dezember 2013, 00:08 - Rubrik: Unterhaltung

Um auch einen Beitrag aus der Anfangszeit von Archivalia zu dokumentieren, habe ich einen vielgelesenen Beitrag von mir ausgewählt, der am 4. April 2003 erschien:

https://archiv.twoday.net/stories/17996/

Nach aktueller, nicht ganz zuverlässiger Statistik steht er mit 16868 Aufrufen auf Platz 25 der ewigen Bestenliste der meistgelesenen Archivalia-Einträge.

2003 ging eine angebliche Sensationsmeldung durch die Presse. Die damalige Zwettler Stiftsarchivarin Charlotte Ziegler versetzte die gelehrte Welt mit dem angeblichen Fund der ältesten Fragmente des Nibelungenstoffs aus dem 12. Jahrhundert in Aufregung.

In Literaturkritik.de wies Joachim Heinzle die Zuweisung zurück und bemerkte: "Viel Lärm um wenig also. Es bleibt ein übler Nachgeschmack. Daß die bloße Mitteilung, es sei ein Dokument zur Nibelungensage gefunden worden, ungeprüft eine weltweite Hysterie entfachen konnte, geht aufs Konto der mythischen Aura, die die Nibelungen noch immer umgibt."

https://www.literaturkritik.de/public/forum-Heinzle-Nibelungen.php

Inzwischen nennt man den in den Fragmenten, die aus dem 13. Jahrhundert stammen, überlieferten Text den 'Mitteldeutschen Erec':

https://www.handschriftencensus.de/1691

Zur Rezeption des Beitrags und zu weiteren Meldungen zum Thema:

https://archiv.twoday.net/search?q=zwettl+nibelung

Das Foto von einem der Fragmente habe ich nachträglich hinzugefügt. Links wurden nicht aktualisiert.

Alle Türchen: #bestof

***

In Ergänzung unserer früheren Meldung muss wohl festgestellt werden, dass alles dafür spricht, dass der Ansicht des Marburger Nibelungenliedexperten Professor Joachim Heinzle beigepflichtet werden muss, der die Fragmente in das 13. Jahrhundert datiert und einen Bezug zum Nibelungenstoff (gute Linksammlung zum Nibelungenlied bei MEDIAEVUM.de) nicht erkennen kann. Es könne sich allerdings um eine zweite Fassung des "Erec" handeln (Interview). Frau Ziegler widerspricht zwar, aber dass der von ihr als Kronzeuge angeführte Salzburger Professor Ulrich Müller die Argumente Heinzles aushebeln kann, ist nicht zu erwarten. Tatsache ist: Es liegen der Forschung weder brauchbare Abbildungen noch eine verläßliche Transkription der Fragmente vor. Die phantasievollen und von wenig Kenntnis des Mittelhochdeutschen zeugenden Ausführungen Zieglers in der FAZ von heute (3.4.2003) können nur mit Kopfschütteln gelesen werden (siehe auch MEDIAEVUM Neuigkeiten). In der Liste MEDIAEVISTIK (kein aktuelles Listenarchiv verfügbar) machte sich Unmut über Zieglers Auftreten und den Presserummel (der bis nach Vietnam reicht) breit. Ob man vor Veröffentlichung einer solchen Sensationsmeldung nicht erst einmal gründlich gegenrecherchieren solle, fragte der Handschriftenfachmann Falk Eisermann mit Recht. Dass die "Vorstellung" der Fragmente im Rahmen eines Diskussionsbeitrags in Kalamazoo 2001 ein eher peinlicher Auftritt gewesen sei, wurde von amerikanischen Teilnehmern berichtet, die auch der Darstellung widersprachen, die Datierung Zieglers ins 12. Jahrhundert sei auf Zustimmung gestossen. Nur wenige hätten damals die Möglichkeit gehabt, die damals kurz vorgezeigten Abbildungen einzusehen. Es wäre in der Zwischenzeit genug Zeit gewesen, ausgewiesene Paläographen (Karin Schneider oder die Marburger Experten des Repertoriums deutschsprachiger Handschriften des 13. Jahrhunderts) zu konsultieren. Die Kirchenarchive.at aber wollten für den Start ihres Internetauftritts einen Knüller, und sie haben dabei alle wissenschaftliche Seriosität geopfert.

Es bleibt zu wünschen, dass im Stift Zwettl, dessen Bibliothekarin Ziegler nicht gerade für ihre umgängliche Art bekannt ist, der Wissenschaft nun ein vorbehaltloser Zugang zu den Fragmenten gewährt wird. Wie es dort zugeht, lässt sich einer Anekdote entnehmen, die der Tagesspiegel über den Berliner Germanisten Volker Mertens berichtet:

Mit der Klosterbibliothek Zwettl verbindet Mertens indes ein eigener Archiv-Krimi: Bei einer Exkursion mit seinen Studenten zog er dort ein von Mönchen gebundenes Buch aus dem Regal. Er schlug es auf und fand "im Einband ein mittelhochdeutsches Minnelied". Gerade wollte Mertens die beiden lesbaren Zeilen entziffern, als ein

hinzukommender Pater ihn anfuhr: "Stellen Sie das Buch sofort zurück." Am nächsten Morgen schlich sich der Berliner Forscher noch einmal in die Bibliothek, konnte Buch und Minnelied aber nicht wiederfinden.

NACHTRAG:

In der SZ vom 5.4. meldete sich der Hamburger Altgermanist Nikolaus Henkel zu Wort:

Eine Datierung der Fragmente ist möglich anhand der Schriftformen, die zeittypisch für die Mitte des 13. Jahrhunderts sind. Die Annahme, die Schnipsel stammten aus Böhmen, ist aufgrund bestimmter Schreibformen nicht unwahrscheinlich. [...] In den Zwettler Fragmenten sind einzelne Wörter, seltener Wortfolgen erkennbar, die aber keine Übereinstimmungen mit dem Nibelungenlied oder der Klage bieten. Auch ist kein Name sicher lesbar, der im Nibelungenlied und in der Nibelungen-Klage, dem regelmäßigen Begleittext des Liedes in den Handschriften, vorkäme. Selbst die unsichere Buchstabenfolge siverit lässt sich nicht einfach mit dem Sifrit des Nibelungenliedes in eins setzen.

Am 20.4.2003 schrieb Henkel in einer später an MEDIAEVISTIK weitergeleiteten Mail, die Schreibsprache der Fragmente sei mitteldeutsch. Und: Wer sind die Experten in dieser Sache? Ganz sicher nicht diejenigen, die Frau Ziegler in ihrem Glauben bestärkt haben, eine Nibelungenentdeckung gemacht zu haben.

NACHTRAG:

Montag, 7.4.: Eher uninformativ ist der Artikel im gedruckten SPIEGEL (ohne Erwähnung von Heinzle).

Autoritativ eingeordnet wurden die Fragmente vom erwähnten Marburger Repertorium durch Heinzle unter dem Rubrum Zwettler Erec:

Der Zwettler Fund umfaßt zehn Pergament-Schnipsel mit mittelhochdeutschem Text. Die Entdeckerin datiert sie ins 12. Jahrhundert und vermutet, daß sechs Schnipsel Text aus der Nibelungensage und vier Schnipsel Text aus einem Erec-Roman enthalten. Weder die Datierung noch die Verbindung mit den Nibelungen trifft zu. Die Bruchstücke stammen sicher aus dem 13. Jahrhundert. Alle, auch die mit den Nibelungen in Verbindung gebrachten, sind

Reste einer Handschrift, die einen mittelhochdeutschen Erec-Roman enthielt. Dieser Roman ist nicht identisch mit dem 'Erec' des Ambraser Heldenbuchs, in dem man das Werk Hartmanns von Aue zu sehen pflegt. Es könnte sich um die zweite Fassung des 'Erec' handeln, die in Fragmenten aus Wolfenbüttel bezeugt ist (siehe Wolfenbüttel, Herzog August

Bibl., zu Cod. 19.26.9 Aug. 4°). Wie diese Wolfenbüttler Fassung stimmt der Text der Zwettler Bruchstücke näher zu Chrestiens Text als die Ambraser Fassung.

NACHTRAG:

12.4.2003 In der Journaille ist nichts Substantielles mehr zum Fall zu finden, also ein Beitrag, der sich deutlich mit der Zuweisung Heinzles auseinandersetzt. Das gilt auch für die ZEIT, in der so getan wird, als wäre keine Entscheidung möglich:

Jetzt grollt man erst einmal in Marburg und Zwettl. Heinzle ist wütend auf die Presse: "Warum setzen die so ein Windei in die Welt, bevor Fachleute es geprüft haben?" Ziegler ist wütend auf Heinzle: "Er glaubt anscheinend, das Nibelungenlied gehöre ihm." Verstehen kann man beide.

Meine Meinung: Verstehen kann man ausschliesslich Heinzle, denn es gibt bei der Aufstellung abstruser Behauptungen keine Unschuldsvermutung und keine Umkehr der Beweislast. Wer ohne Fachkenntnis in den Wald hineinruft, muss sich das Echo gefallen lassen.

Neuigkeiten in diesem Casus sind auch bei MEDIAEVUM nachzulesen, zuletzt die Datierung durch Karin Schneider: frühgotische Schrift aus dem 2. Viertel des 13. Jh.s. Das Leipziger Handschriftenzentrum setzt die Fragmente einige Jahre später an. Ebenda kritisiert J. Hamm die inkompetente Berichterstattung in "Aspekte". Im Gästebuch dort ein Beitrag von Oskar Pausch zur Debatte.

NACHTRAG:

16.4.2003 In der FAZ (S. 40) hat Heinzle in einem ausführlichen Artikel Einzelheiten zu seiner Einordnung veröffentlicht (Zusammenfassung bei MEDIAEVUM) und zugleich die "Hysterie", die der angebliche Nibelungenfund entfachen konnte, kritisiert. Der in der FAZ (und bei SPIEGEL-ONLINE) abgebildete Schnipsel und seine Rückseite wird von ihm als nicht mit der Ambraser-Fassung übereinstimmendes Erec-Fragment (Verse 1865 ff. - TITUS-Online-Ausgabe Versgruppe 19) bestimmt. pilgrime in Zeile 1 der Vorderseite habe nichts mit dem Bischof zu tun, sondern beziehe sich wahrscheinlich auf den so bezeichneten Jagdvogel.

Es wird zu prüfen sein, ob der "Zwettler Erec", wie wir ihn nennen wollen, ein weiterer Zeuge der Bearbeitung ist, die in den Wolfenbütteler Fragmenten vorliegt. In jedem Fall präzisiert er unsere Kenntnis der Geschichte der mittelhochdeutschen Literatur.

Wir wissen jetzt, daß die Rezeption des französischen Erec-Romans in Deutschland vielschichtiger und reicher war, als man bisher annahm, und daß der Ambraser Text keine kanonische Geltung beanspruchen darf.

NACHTRAG 21.5.2003: Neuigkeiten vermeldet dieser ARCHIVALIA-Eintrag, vor allem den Heinzle-Volltext bei Literaturkritik.de.

NACHTRAG 26.7.2003: Frau Ziegler gibt nicht klein bei (ARCHIVALIA).

NACHTRAG 8.8.2003: dito.

NACHTRAG 12.8.2003: in Mediaevum.de wurde ein Diskussionsforum zum Thema eingerichtet (ARCHIVALIA).

https://archiv.twoday.net/stories/17996/

Nach aktueller, nicht ganz zuverlässiger Statistik steht er mit 16868 Aufrufen auf Platz 25 der ewigen Bestenliste der meistgelesenen Archivalia-Einträge.

2003 ging eine angebliche Sensationsmeldung durch die Presse. Die damalige Zwettler Stiftsarchivarin Charlotte Ziegler versetzte die gelehrte Welt mit dem angeblichen Fund der ältesten Fragmente des Nibelungenstoffs aus dem 12. Jahrhundert in Aufregung.

In Literaturkritik.de wies Joachim Heinzle die Zuweisung zurück und bemerkte: "Viel Lärm um wenig also. Es bleibt ein übler Nachgeschmack. Daß die bloße Mitteilung, es sei ein Dokument zur Nibelungensage gefunden worden, ungeprüft eine weltweite Hysterie entfachen konnte, geht aufs Konto der mythischen Aura, die die Nibelungen noch immer umgibt."

https://www.literaturkritik.de/public/forum-Heinzle-Nibelungen.php

Inzwischen nennt man den in den Fragmenten, die aus dem 13. Jahrhundert stammen, überlieferten Text den 'Mitteldeutschen Erec':

https://www.handschriftencensus.de/1691

Zur Rezeption des Beitrags und zu weiteren Meldungen zum Thema:

https://archiv.twoday.net/search?q=zwettl+nibelung

Das Foto von einem der Fragmente habe ich nachträglich hinzugefügt. Links wurden nicht aktualisiert.

Alle Türchen: #bestof

***

In Ergänzung unserer früheren Meldung muss wohl festgestellt werden, dass alles dafür spricht, dass der Ansicht des Marburger Nibelungenliedexperten Professor Joachim Heinzle beigepflichtet werden muss, der die Fragmente in das 13. Jahrhundert datiert und einen Bezug zum Nibelungenstoff (gute Linksammlung zum Nibelungenlied bei MEDIAEVUM.de) nicht erkennen kann. Es könne sich allerdings um eine zweite Fassung des "Erec" handeln (Interview). Frau Ziegler widerspricht zwar, aber dass der von ihr als Kronzeuge angeführte Salzburger Professor Ulrich Müller die Argumente Heinzles aushebeln kann, ist nicht zu erwarten. Tatsache ist: Es liegen der Forschung weder brauchbare Abbildungen noch eine verläßliche Transkription der Fragmente vor. Die phantasievollen und von wenig Kenntnis des Mittelhochdeutschen zeugenden Ausführungen Zieglers in der FAZ von heute (3.4.2003) können nur mit Kopfschütteln gelesen werden (siehe auch MEDIAEVUM Neuigkeiten). In der Liste MEDIAEVISTIK (kein aktuelles Listenarchiv verfügbar) machte sich Unmut über Zieglers Auftreten und den Presserummel (der bis nach Vietnam reicht) breit. Ob man vor Veröffentlichung einer solchen Sensationsmeldung nicht erst einmal gründlich gegenrecherchieren solle, fragte der Handschriftenfachmann Falk Eisermann mit Recht. Dass die "Vorstellung" der Fragmente im Rahmen eines Diskussionsbeitrags in Kalamazoo 2001 ein eher peinlicher Auftritt gewesen sei, wurde von amerikanischen Teilnehmern berichtet, die auch der Darstellung widersprachen, die Datierung Zieglers ins 12. Jahrhundert sei auf Zustimmung gestossen. Nur wenige hätten damals die Möglichkeit gehabt, die damals kurz vorgezeigten Abbildungen einzusehen. Es wäre in der Zwischenzeit genug Zeit gewesen, ausgewiesene Paläographen (Karin Schneider oder die Marburger Experten des Repertoriums deutschsprachiger Handschriften des 13. Jahrhunderts) zu konsultieren. Die Kirchenarchive.at aber wollten für den Start ihres Internetauftritts einen Knüller, und sie haben dabei alle wissenschaftliche Seriosität geopfert.

Es bleibt zu wünschen, dass im Stift Zwettl, dessen Bibliothekarin Ziegler nicht gerade für ihre umgängliche Art bekannt ist, der Wissenschaft nun ein vorbehaltloser Zugang zu den Fragmenten gewährt wird. Wie es dort zugeht, lässt sich einer Anekdote entnehmen, die der Tagesspiegel über den Berliner Germanisten Volker Mertens berichtet: