Unterhaltung

Das letzte Türchen des Adventskalenders 2013 wurde am 19. Dezember 2010 erstveröffentlicht:

https://archiv.twoday.net/stories/11495793/

August Sperls Roman "Der Archivar" ist inzwischen tatsächlich in Düsseldorf online:

https://archiv.twoday.net/stories/11561583/

***

rchivierende sind selten Thema poetischer Reflexion im Medium der Lyrik. Um so dankbarer bin ich Herrn Contributor Thomas Wolf, dass er für diesen Adventskalender ein Gedicht von Jörn Pfennig beigesteuert hat. In der adventlichen Zeit der Rückbesinnung und Neuorientierung bietet dieses Gedicht den Archivierenden Ansatzpunkte für eine gewinnbringende Selbstreflexion - jenseits des oberflächlichen Amüsements, schreibt Wolf.

rchivierende sind selten Thema poetischer Reflexion im Medium der Lyrik. Um so dankbarer bin ich Herrn Contributor Thomas Wolf, dass er für diesen Adventskalender ein Gedicht von Jörn Pfennig beigesteuert hat. In der adventlichen Zeit der Rückbesinnung und Neuorientierung bietet dieses Gedicht den Archivierenden Ansatzpunkte für eine gewinnbringende Selbstreflexion - jenseits des oberflächlichen Amüsements, schreibt Wolf.

Der Archivar

Dem Archivar

war ziemlich klar

dass das, was er so sammelte

unbemerkt vergammelte.

Doch weil er war

wie er war

ein wahrer Archivar

sammelte er und sammelte

bis er selbst vergammelte.

***

Der Wikisource-Seite Archivwesen entnehme ich ein zweites Gedicht, das Christian August Clodius (1738-1784) schrieb:

Die Belagerung.

Ein Heer der Guelfen warf Bombarden ohne Zahl,

Schnell, wie der Blitz, und wirksam, wie sein Strahl,

Auf stolze Tempel, und auf marmorne Palläste

Der alten königlichen Veste.

„Um Gottes willen, rief der tapfre General,

Der Dohm ist schon im Brand, der Flammen Fluth strömt heller –

Eins rettet, das Archiv; – wo ist der Archivar?“

„Der Archivar?“ Der Archivar.

„Wo soll er seyn? Da, wo er immer war.“

„Und wo?“ Er sitzt. „Wo sitzt er denn?“ Im Keller.

„Was thut er da?“ Er löscht. „Wie kann das möglich seyn?“

„Was löscht er?“ Seinen Durst. „Womit?“ Mit Cypernwein.

Dulce est pro patria bibere.

Clodius

Clodius

***

Tomi Ungerers Archivar-Bild bilde ich absichtlich nicht ab.

Übrigens kann man Herrn Archivarius Lindhorst ebenfalls in Wikisource begegnen. (Illustrationen)

Archivarius Lindhorst, gezeichnet von Jacob Landau (1917-2001) https://www.jacoblandau.org (via)

***

Ich habe Hoffnung, dass demnächst der 1921 erschienene Roman "Der Archivar" vom Archivar August Sperl (1862-1926) online in Düsseldorf einsehbar ist. (Wer nicht warten kann, muss mit einem US-Proxy HathiTrust konsultieren.) Aber wenigstens das gern zitierte Gedicht daraus ist auf Wikimedia Commons bereits jetzt verfügbar. Es beginnt mit den klassischen Zeilen:

Im kühlen Gewölbe, aufs Pult gebückt,

so weltverloren, so weltentrückt,

sitzet und forschet, wie manches Jahr,

also auch heute, der Archivar.

Eine Variante mit zusätzlicher Strophe, aber ohne Quellenangabe fand ich hier. Diese Version hat Sperl schon auf dem 12. Deutschen Archivtag in Würzburg 1912 vorgetragen, entnehme ich der Wiedergabe in einer Potsdamer Diplomarbeit (PDF).

Sperl wurde hier bereits einmal erwähnt:

https://archiv.twoday.net/stories/3452791/

Alle Türlein:

https://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein

***

ÜBERSICHT Best of Archivalia - Adventskalender 2013

Alle via Suchfunktion

#bestof

Man wird vielleicht bemerkt haben, dass ich besonders viel Gewicht auf Beiträge von anderen und LeserInnenwünsche gelegt habe.

Mein Dank gilt den BeiträgerInnen der Original-Veröffentlichungen, die direkt oder indirekt für einzelne Türchen verantwortlich zeichnen: Dietmar Bartz, Ludger Claßen, Martin Germann, Kassationswütige, Bernd-Christoph Kämper, Felicitas Noeske, Hannes Obermair, Kathe Theimer, Christoph Graf Waldburg, Thomas Wolf.

Um der Ausgewogenheit willen konnte ich nicht alle Wünsche berücksichtigen.

Mareike König schlug vor: Die gesamte Reihe zu Blog & Recht, vielleicht stellvertretend Teil 3: Brauche ich ein Impressum? https://archiv.twoday.net/stories/165211515/

oder 4: Wie nutze ich Bilder unter freier Lizenz korrekt? https://archiv.twoday.net/stories/219051498/

- und dann jüngst: Schlechte Bücher? https://archiv.twoday.net/stories/472713645/

(letzterer auch von Maria Rottler gewünscht)

Ingrid Strauch brachte ins Spiel:

Volltextsuchen

Neben den allgemeinen Suchmaschinen wie Google (einschließlich Google Scholar und Google Book Search) gibt es spezielle Volltextsuchen, die bei wissenschaftlichen Recherchen herangezogen werden sollten. ...

https://archiv.twoday.net/stories/75231607/

Mitmach-Web und “Bürgerarchive”

https://archiv.twoday.net/stories/219051687/

"DeutscheDrucke16-WWW"

Verzeichnis deutschsprachiger Drucke des 16. Jahrhunderts

als frei zugängliche Faksimiles im Netz

Vorbemerkung

Das Verzeichnis konzentriert sich auf das "Streugut" derjenigen Sammlungen, die nur einzelne als Images digitalisierte deutschsprachige Drucke des 16. Jahrhunderts (1501-1599) ...

https://archiv.twoday.net/stories/113113/

Blog&Recht: Hafte ich für Links?

Kurze Antwort: Ja, aber das Risiko ist sehr gering. Lange Antwort im Folgenden. ...

https://archiv.twoday.net/stories/453148108/

Vielen Dank für alle Vorschläge!

Best of Archivalia (i): Archivbilder: Archive in Dresden - eine Auswahl (2010)

https://archiv.twoday.net/stories/565875442/

(ii): Growing snippets from Google Book Search (2009)

https://archiv.twoday.net/stories/565875841/

(iii): Die geheimen Tagebücher der Nibelungen aus Zwettl (2003)

https://archiv.twoday.net/stories/565876603/

(iv): Kölner Sonette Nr. 4 (2009)

https://archiv.twoday.net/stories/565876615/

(v): "Historiker: Stadt verscherbelt Kulturgut" - die Causa Stralsund (2012)

https://archiv.twoday.net/stories/565877416/

(vi): Aus der Schatzkammer der Schulbibliothek des Hamburger Gymnasiums Christianeum: Ein nicht identifiziertes deutschsprachiges Fragment des 15. Jahrhunderts wird in Rekordzeit bestimmt (2011)

https://archiv.twoday.net/stories/565877876/

(vii): Archivalia beeinflusste die Landesgesetzgebung (2008)

https://archiv.twoday.net/stories/565878269/

(viii): Zu Besuch im libyschen Nationalarchiv (2012)

https://archiv.twoday.net/stories/568067869/

(ix): Was haben die Toten Hosen und Sido mit dem Archivwesen zu tun? (2012/13)

https://archiv.twoday.net/stories/572228331/

(x): Ein Wissenschaftler, der nicht bloggt, ist ein schlechter Wissenschaflter (2011)

https://archiv.twoday.net/stories/572462395/

(xi): Die Archive und die GND (2013)

https://archiv.twoday.net/stories/572462396/

(xii): Die FAZ mahnt mich ab (2013)

https://archiv.twoday.net/stories/572463027/

(xiii): Bücher weggeben statt wegwerfen (2007)

https://archiv.twoday.net/stories/572463493/

(xiv): Warum mittelalterliche Buchbestände intakt zu bewahren sind (2006)

https://archiv.twoday.net/stories/572463867/

(xv): Volontariat im Archiv und Quereinsteiger-Debatte (2013)

https://archiv.twoday.net/stories/572464164/

(xvi): Die Open-Access-Heuchelei der Bibliotheken (2006)

https://archiv.twoday.net/stories/573860379/

(xvii): Bildrechte kritisch gesehen - Volltext Claßen (2004)

https://archiv.twoday.net/stories/581435588/

(xviii): Kulturgut muss frei sein! (2007)

https://archiv.twoday.net/stories/581435593/

(xix): Illuminierte Archivalien (2010)

https://archiv.twoday.net/stories/581436334/

(xx): Kathe Theimer, An Archivist’s 2.0 Manifesto? (2007)

https://archiv.twoday.net/stories/581436345/

(xxi): Die Magdeburger Chronik des Georg Butze (2013)

https://archiv.twoday.net/stories/581437110/

(xxii): Christoph Graf Waldburg über das ehemals Wolfegger Hausbuch (2008)

https://archiv.twoday.net/stories/581437403/

(xxiii): Goethes Fauft (2013)

https://archiv.twoday.net/stories/581437914/

(xxiv) Pfenniggedicht (2010)

https://archiv.twoday.net/stories/581438153/

https://archiv.twoday.net/stories/11495793/

August Sperls Roman "Der Archivar" ist inzwischen tatsächlich in Düsseldorf online:

https://archiv.twoday.net/stories/11561583/

***

rchivierende sind selten Thema poetischer Reflexion im Medium der Lyrik. Um so dankbarer bin ich Herrn Contributor Thomas Wolf, dass er für diesen Adventskalender ein Gedicht von Jörn Pfennig beigesteuert hat. In der adventlichen Zeit der Rückbesinnung und Neuorientierung bietet dieses Gedicht den Archivierenden Ansatzpunkte für eine gewinnbringende Selbstreflexion - jenseits des oberflächlichen Amüsements, schreibt Wolf.

rchivierende sind selten Thema poetischer Reflexion im Medium der Lyrik. Um so dankbarer bin ich Herrn Contributor Thomas Wolf, dass er für diesen Adventskalender ein Gedicht von Jörn Pfennig beigesteuert hat. In der adventlichen Zeit der Rückbesinnung und Neuorientierung bietet dieses Gedicht den Archivierenden Ansatzpunkte für eine gewinnbringende Selbstreflexion - jenseits des oberflächlichen Amüsements, schreibt Wolf.Der Archivar

Dem Archivar

war ziemlich klar

dass das, was er so sammelte

unbemerkt vergammelte.

Doch weil er war

wie er war

ein wahrer Archivar

sammelte er und sammelte

bis er selbst vergammelte.

Die Belagerung.

Ein Heer der Guelfen warf Bombarden ohne Zahl,

Schnell, wie der Blitz, und wirksam, wie sein Strahl,

Auf stolze Tempel, und auf marmorne Palläste

Der alten königlichen Veste.

„Um Gottes willen, rief der tapfre General,

Der Dohm ist schon im Brand, der Flammen Fluth strömt heller –

Eins rettet, das Archiv; – wo ist der Archivar?“

„Der Archivar?“ Der Archivar.

„Wo soll er seyn? Da, wo er immer war.“

„Und wo?“ Er sitzt. „Wo sitzt er denn?“ Im Keller.

„Was thut er da?“ Er löscht. „Wie kann das möglich seyn?“

„Was löscht er?“ Seinen Durst. „Womit?“ Mit Cypernwein.

Dulce est pro patria bibere.

Clodius

ClodiusTomi Ungerers Archivar-Bild bilde ich absichtlich nicht ab.

Übrigens kann man Herrn Archivarius Lindhorst ebenfalls in Wikisource begegnen. (Illustrationen)

Archivarius Lindhorst, gezeichnet von Jacob Landau (1917-2001) https://www.jacoblandau.org (via)

Ich habe Hoffnung, dass demnächst der 1921 erschienene Roman "Der Archivar" vom Archivar August Sperl (1862-1926) online in Düsseldorf einsehbar ist. (Wer nicht warten kann, muss mit einem US-Proxy HathiTrust konsultieren.) Aber wenigstens das gern zitierte Gedicht daraus ist auf Wikimedia Commons bereits jetzt verfügbar. Es beginnt mit den klassischen Zeilen:

Im kühlen Gewölbe, aufs Pult gebückt,

so weltverloren, so weltentrückt,

sitzet und forschet, wie manches Jahr,

also auch heute, der Archivar.

Eine Variante mit zusätzlicher Strophe, aber ohne Quellenangabe fand ich hier. Diese Version hat Sperl schon auf dem 12. Deutschen Archivtag in Würzburg 1912 vorgetragen, entnehme ich der Wiedergabe in einer Potsdamer Diplomarbeit (PDF).

Sperl wurde hier bereits einmal erwähnt:

https://archiv.twoday.net/stories/3452791/

Alle Türlein:

https://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein

***

ÜBERSICHT Best of Archivalia - Adventskalender 2013

Alle via Suchfunktion

#bestof

Man wird vielleicht bemerkt haben, dass ich besonders viel Gewicht auf Beiträge von anderen und LeserInnenwünsche gelegt habe.

Mein Dank gilt den BeiträgerInnen der Original-Veröffentlichungen, die direkt oder indirekt für einzelne Türchen verantwortlich zeichnen: Dietmar Bartz, Ludger Claßen, Martin Germann, Kassationswütige, Bernd-Christoph Kämper, Felicitas Noeske, Hannes Obermair, Kathe Theimer, Christoph Graf Waldburg, Thomas Wolf.

Um der Ausgewogenheit willen konnte ich nicht alle Wünsche berücksichtigen.

Mareike König schlug vor: Die gesamte Reihe zu Blog & Recht, vielleicht stellvertretend Teil 3: Brauche ich ein Impressum? https://archiv.twoday.net/stories/165211515/

oder 4: Wie nutze ich Bilder unter freier Lizenz korrekt? https://archiv.twoday.net/stories/219051498/

- und dann jüngst: Schlechte Bücher? https://archiv.twoday.net/stories/472713645/

(letzterer auch von Maria Rottler gewünscht)

Ingrid Strauch brachte ins Spiel:

Volltextsuchen

Neben den allgemeinen Suchmaschinen wie Google (einschließlich Google Scholar und Google Book Search) gibt es spezielle Volltextsuchen, die bei wissenschaftlichen Recherchen herangezogen werden sollten. ...

https://archiv.twoday.net/stories/75231607/

Mitmach-Web und “Bürgerarchive”

https://archiv.twoday.net/stories/219051687/

"DeutscheDrucke16-WWW"

Verzeichnis deutschsprachiger Drucke des 16. Jahrhunderts

als frei zugängliche Faksimiles im Netz

Vorbemerkung

Das Verzeichnis konzentriert sich auf das "Streugut" derjenigen Sammlungen, die nur einzelne als Images digitalisierte deutschsprachige Drucke des 16. Jahrhunderts (1501-1599) ...

https://archiv.twoday.net/stories/113113/

Blog&Recht: Hafte ich für Links?

Kurze Antwort: Ja, aber das Risiko ist sehr gering. Lange Antwort im Folgenden. ...

https://archiv.twoday.net/stories/453148108/

Vielen Dank für alle Vorschläge!

Best of Archivalia (i): Archivbilder: Archive in Dresden - eine Auswahl (2010)

https://archiv.twoday.net/stories/565875442/

(ii): Growing snippets from Google Book Search (2009)

https://archiv.twoday.net/stories/565875841/

(iii): Die geheimen Tagebücher der Nibelungen aus Zwettl (2003)

https://archiv.twoday.net/stories/565876603/

(iv): Kölner Sonette Nr. 4 (2009)

https://archiv.twoday.net/stories/565876615/

(v): "Historiker: Stadt verscherbelt Kulturgut" - die Causa Stralsund (2012)

https://archiv.twoday.net/stories/565877416/

(vi): Aus der Schatzkammer der Schulbibliothek des Hamburger Gymnasiums Christianeum: Ein nicht identifiziertes deutschsprachiges Fragment des 15. Jahrhunderts wird in Rekordzeit bestimmt (2011)

https://archiv.twoday.net/stories/565877876/

(vii): Archivalia beeinflusste die Landesgesetzgebung (2008)

https://archiv.twoday.net/stories/565878269/

(viii): Zu Besuch im libyschen Nationalarchiv (2012)

https://archiv.twoday.net/stories/568067869/

(ix): Was haben die Toten Hosen und Sido mit dem Archivwesen zu tun? (2012/13)

https://archiv.twoday.net/stories/572228331/

(x): Ein Wissenschaftler, der nicht bloggt, ist ein schlechter Wissenschaflter (2011)

https://archiv.twoday.net/stories/572462395/

(xi): Die Archive und die GND (2013)

https://archiv.twoday.net/stories/572462396/

(xii): Die FAZ mahnt mich ab (2013)

https://archiv.twoday.net/stories/572463027/

(xiii): Bücher weggeben statt wegwerfen (2007)

https://archiv.twoday.net/stories/572463493/

(xiv): Warum mittelalterliche Buchbestände intakt zu bewahren sind (2006)

https://archiv.twoday.net/stories/572463867/

(xv): Volontariat im Archiv und Quereinsteiger-Debatte (2013)

https://archiv.twoday.net/stories/572464164/

(xvi): Die Open-Access-Heuchelei der Bibliotheken (2006)

https://archiv.twoday.net/stories/573860379/

(xvii): Bildrechte kritisch gesehen - Volltext Claßen (2004)

https://archiv.twoday.net/stories/581435588/

(xviii): Kulturgut muss frei sein! (2007)

https://archiv.twoday.net/stories/581435593/

(xix): Illuminierte Archivalien (2010)

https://archiv.twoday.net/stories/581436334/

(xx): Kathe Theimer, An Archivist’s 2.0 Manifesto? (2007)

https://archiv.twoday.net/stories/581436345/

(xxi): Die Magdeburger Chronik des Georg Butze (2013)

https://archiv.twoday.net/stories/581437110/

(xxii): Christoph Graf Waldburg über das ehemals Wolfegger Hausbuch (2008)

https://archiv.twoday.net/stories/581437403/

(xxiii): Goethes Fauft (2013)

https://archiv.twoday.net/stories/581437914/

(xxiv) Pfenniggedicht (2010)

https://archiv.twoday.net/stories/581438153/

KlausGraf - am Dienstag, 24. Dezember 2013, 16:58 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Dienstag, 24. Dezember 2013, 11:09 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Auf Wunsch von Hannes Obermair nochmals der Beitrag vom 6. November 2013:

https://archiv.twoday.net/stories/534900500/

Zu Google Books siehe auch

https://archiv.twoday.net/stories/565875841/

Alle Türchen: #bestof

***

https://books.google.de/books?id=iusUAAAAIAAJ

https://archiv.twoday.net/stories/534900500/

Zu Google Books siehe auch

https://archiv.twoday.net/stories/565875841/

Alle Türchen: #bestof

***

https://books.google.de/books?id=iusUAAAAIAAJ

KlausGraf - am Montag, 23. Dezember 2013, 22:19 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://boingboing.net/features/northkorea/?traitor=Erbloggtes

Freundlicher Hinweis von Stefan Heßbrüggen.

Freundlicher Hinweis von Stefan Heßbrüggen.

KlausGraf - am Sonntag, 22. Dezember 2013, 00:50 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

2008 verkaufte das Haus Waldburg-Wolfegg-Waldsee sein berühmtes "Hausbuch" an einen Privatmann (Baron Finck). Aus diesem Anlass veröffentlichte ich am 2. April 2008 ein Interview mit einem Verwandten des Hauschefs:

https://archiv.twoday.net/stories/4832654/

Zahlreiche Meldungen zu den Wolfegger Kulturgütern und den Verkäufen daraus:

https://archiv.twoday.net/search?q=wolfegg

Ich habe lange überlegt, ob ich das Interview von 2008 oder dasjenige mit Hubert Houben über die Märtyrer von Otranto 2013

https://archiv.twoday.net/stories/404099608/

in das "Best of" aufnehmen soll, habe mich dann aber für das ältere entschieden.

Alle Türchen: #bestof

***

Besonders dankbar bin ich Christoph Graf Waldburg, dass er zu dem folgenden Mailinterview über das Wolfegger Hausbuch

(Gesamtübersicht unserer Meldungen: https://archiv.twoday.net/stories/4775647/ ) bereit war.

Graf Waldburg, Sie haben intensiv mit dem "Mittelalterlichen Hausbuch" gearbeitet, sogar ein Buch darüber geschrieben ("Venus und Mars"). Was bedeutet diese Handschrift für Sie persönlich?

Einen Aspekt finde ich natürlich besonders spannend: Das Rätselhafte und das schwer Kategorisierbare des Hausbuchs. Es fasziniert mich. Darüber hinaus sind es die Leichtigkeit, Heiterkeit und das sichere Erfassen menschlichen Tuns, die nicht nur für mich den Reiz ausmachen.

Wie stehen Sie zu Daniel Hess?

Als detailgenauen Wissenschaftler schätze ich ihn. Im Bereich des Hausbuchs kann ich viele Schlüsse nicht teilen.

Ich habe die Frage der Künstler nur gestreift. Denn letztlich ist der Streit über die Zahl der beteiligten Hände fast so alt wie die Forschung über das Hausbuch. Bereits die Autoren des Faksimiles von 1912 gingen anfangs von mehreren, dann von einem Künstler für die Hauptzeichnungen aus. Die Unterschiede sind offensichtlich. Rüdiger Becksmann nannte 1968 sechs Hände, die von Daniel Hess aufgenommen wurden. Ich sehe eine gewisse Stagnation in dieser Frage.

Auch die Trennung des Hausbuchs in zwei Teile halte ich für riskant. Das Hausbuch mit seiner eigenartigen Mischung verleitet zur Abtrennung des Teils, mit dem Geisteswissenschaftler nichts anfangen können, Bergbau und Krieg. Von dem Inhalt Kriegstechnik und Bergbau auf den Beruf des Besitzers zu schließen, halte ich für sehr gewagt. Mehr als ein bloßes Interesse an den Themen kann nicht vermutet werden. Beispielsweise der Bellifortis, eine beliebte kriegstechnische Bilderhandschrift, findet sich in Ratsbibliotheken und bei Bürgerlichen. Von daher ist der Kreis der in Fragekommenden sehr weit. Dagegen lässt sich feststellen, dass die Mitarbeiter bei dem neuen Faksimile jeder für sich eine Ordnung festgestellt haben. Ich selbst konnte feststellen, dass die sogenannten Genreszenen keine sind, sondern sich paarweise aufeinander beziehen. Ich vermute einen Minnezyklus, aber hier ist noch Forschungsarbeit vonnöten.

Wie haben Sie vom Verkauf des Hausbuchs erfahren?

Durch die Medien.

Wie bewerten Sie den Verkauf?

Ich habe natürlich eine emotionale Beziehung zum Hausbuch, als Teil des Kulturerbes meiner Familie. Von daher empfinde ich es als Verlust.

Stehen Sie mit dieser Position in der Familie allein?

Nein. Die Stimmung bei den Familienmitgliedern, mit denen ich gesprochen habe, ist ähnlich meiner. Und das nicht nur in dem Zweig, der sich mit historischen Fragen beschäftigt. Mein Grossvater hatte ein Buch über das Nord- und Südreich der Staufer verfasst und von daher sehe ich mich in seiner Tradition.

Vor etlichen Jahren haben wir uns schon einmal über die Kunstschätze Ihres Hauses Waldburg-Wolfegg und Waldsee unterhalten. Damals haben Sie das Traditionsbewusstsein der Familie unterstrichen, das für den Zusammenhalt der einzigartigen Kunstschätze in Wolfegg sorgt. Sind Sie nach dem Hausbuch-Verkauf nun mehr in Sorge?

Ich hoffe natürlich sehr, dass der Trend sich ändert und eine für die Familie annehmbare Lösung gefunden wird.

Was sollte Ihrer Ansicht nach mit dem Hausbuch geschehen?

Idealerweise wäre es im deutschsprachigen Raum untergebracht. Es wäre schön, wenn es zumindest im europäischen Raum bleiben würde. Der Zugang wäre sicher ähnlich eingeschränkt, wenn es in die Obhut des Staates käme. In der Verantwortung meiner Familie sind allein drei Faksimiles entstanden und wurden der Öffentlichkeit vorgestellt. Ein engagierter Privatmann könnte ebenfalls das Hausbuch verantwortungsvoll erhalten. Vom Standpunkt des Kunstwerks aus gesehen wäre es natürlich am besten, es gut zu lagern und wenig zu strapazieren. Wer den Schutz gewährt, ist zweitrangig.

Muss es nicht alarmierend wirken, wenn der Chef des Hauses in einem im Ausstellungskatalog "Adel im Wandel" (Sigmaringen 2006) abgedruckten Interview moderne betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte in den Vordergrund stellt und sagt: "Man darf der Dynamik in den kunstsammlerischen Kreisen nicht zu viel in den Weg legen"?

Es gibt andere Interviews von Familienchefs in dem Band, die meinen Standpunkt eher vertreten.

Wie sehen Sie die Rolle des Kunsthandels beim "Ausverkauf" traditioneller adeliger Sammlungen?

Dass Antiquitätenhändler diese Sammlungen umschwirren wie Motten das Licht, ist klar. Es sind Händler und dieses Verhalten ist ihnen nicht vorzuwerfen. Als Eigentümer muss niemand darauf eingehen und es gibt einige Fürstenhäuser, bei denen diese Verkäufer Persona non grata sind. Wobei die Vorgehensweise oft sehr subtil ist, persönliche Beziehungen und geschäftliche werden vermischt und Verkäufe als wirtschaftlicher Erfolg verkauft. Unentgeltlich und freundschaftlich werden Sammlungen katalogisiert und ganz nebenbei pekuniär bewertet. Bei passender Gelegenheit wird auf aktuelle Verkaufspreise hingewiesen, der Eigentümer geködert. Der Einsatz von zumeist schlecht bezahlten, meist adligen jungen Damen bis zu gar fürstlichen Vertretern dient natürlich nebenbei dem Status der Firmen gegenüber den nichtadligen Käufern. Aber wie gesagt ist dies nicht verwerflich, sondern das berechtigte Interesse jeder Firma, sich ein Profil zu geben, das auf dem Markt Erfolg verspricht.

Wenn die familien-interne, durch Erbverzichte abgesicherte Fortsetzung des Fideikommiss-Gedankens, der den Zusammenhalt des Vermögens in der Hand des Chefs des Hauses vorsah, um den "Splendor" des Hauses zu bewahren, an Geltung verliert - was könnte das für die Waldburger Kunstsammlungen bedeuten?

Ich hoffe, dass „Nachhaltigkeit" auch in Kulturdingen üblich wird. Denn die Konsequenzen in ähnlich gelagerten Fällen könnte sein, dass Zweit- und Drittgeborene nicht mehr einsehen, im Erbfall auf einen Teil des Hauptbesitzes zu verzichten, wenn dieser dann als Privatvermögen angesehen wird, über das frei verfügt werden kann. Eine Zersplitterung führt zum wirtschaftlichen Niedergang und in Folge verschwindet das kulturelle Erbe.

Ich fürchte, dass wir mit diesem Problem langfristig verstärkt zu kämpfen haben werden, denn alte Rechtformen, die nur noch moralisch gehalten werden, werden sich nicht auf Dauer halten lassen.

Gibt es etwas, was der Staat oder die Bürgergesellschaft Ihrer Ansicht nach tun könnte, um das einzigartige Ensemble der Sammlungen Max Willibalds aus dem 17. Jahrhundert, zu dem ja neben dem Kupferstichkabinett auch die noch unerforschte Bibliothek gehört, dauerhaft zu bewahren?

Das kann ich nicht beantworten.

Ich habe ja 2005 in meinem Artikel "Adelige Schatzhäuser in Gefahr" (in der Kunstchronik, Volltext: https://archiv.twoday.net/stories/2944976/ ) auf den zunehmenden Zerfall gewachsener alter Sammlungen in Adelshand hingewiesen. Wie sehen Sie die Problematik, was sollte man tun, um diese

Schätze zu retten?

Eine sehr schwere Frage. Zwang und größere staatliche Kontrolle sind eine Strafe für alle diejenigen, die sich um ihr kulturelles Erbe kümmern. Im Denkmalbereich zeigt es sich, dass der Einsatz der Eigentümer - so unzureichend er auch sein mag - immer noch besser ist als die Verwaltung von Außen. Ich glaube, der beste Weg ist eine Förderung der Eigentümer und eine Bestärkung derjenigen, die sich für Kultur einsetzen.

Gleichzeitig wäre es hilfreich, wenn im Falle eines Verkaufs versucht würde, die Kulturgüter am Ort zu halten und auch einen fairen Preis zu zahlen. Politisch ist dies ein Dilemma, denn erst die öffentliche Aufregung macht mancherorts den ideellen Wert vermittelbar. In der Vergangenheit gab es Fälle, in denen Kulturgut staatlichen Stellen zu einem günstigen Wert angeboten wurde, dies zurückgewiesen und dann doch zum Marktwert gekauft wurde. Ein Imageschaden für alle Seiten.

Sie heissen "Christoph Hubertus Willibald Maria Maximilian Eusebius Graf von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee", Ihre Ehefrau ist eine geborene Freiin von Rosenberg, und auch Ihre Kinder haben 4-5 Vornamen. Was bedeutet für Sie persönlich "Adel"?

Titel wurden mit dem Zusammenbruch der Monarchie abgeschafft und gelten heute als Bestandteil des Namens. Von daher gilt der Spagat des „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen". Der Begriff Adel ist sehr abstrakt und allgemein. Er beinhaltet u.a. das Bemühen um ein kulturelles und moralisches Erbe, aber auch die Verpflichtung dazu. Die Familie Waldburg und der „Splendor" - wie Sie es nennen - sind mir wichtig. Mit meiner Frau und unseren Kindern bemühe ich mich, die traditionellen Werte des Adels zu bewahren und zu leben. Dies tun aber viele Familien, ob adelig oder nicht, deren Selbstverständnis über die aktuell Lebenden hinausgeht.

Sie leben im zauberhaften Wasserschloss Unsleben. Was tun Sie selbst, um adelige Kulturgüter zu bewahren und nutzbar zu machen?

Ich selbst tue momentan aus Zeitmangel zu wenig, da wir erst vor einigen Jahren nach Unsleben gezogen sind. Die Wirtschaftlichkeit ist im Moment noch ein grosses Thema für uns, aber gleichwohl unterstütze ich und freue mich über die wissenschaftliche Bearbeitung des Baues und seiner Bewohner. Das nur einen Schrank füllende Archiv steht für wissenschaftliche Bearbeitung offen. Das Schloss stammt von der Familie meiner Mutter, der Freiherrn v. Habermann, die als Juristen in Würzburg im 18. Jahrhundert geadelt wurden. Es ist ein Teil der lokalen Geschichte und daraus erwachsen gewisse Verpflichtungen, denen ich versuche, nachzukommen. Ich möchte auch das Bild geraderücken: Der weitaus grösste Teil der Privatbesitzer historischer Adelssitze kümmert sich um den Besitz und erhält sein Kulturelles Erbe. Nur wenige - meist aus finanzieller Not – „schlagen aus der Art"

Vielen Dank für das Interview!

https://archiv.twoday.net/stories/4832654/

Zahlreiche Meldungen zu den Wolfegger Kulturgütern und den Verkäufen daraus:

https://archiv.twoday.net/search?q=wolfegg

Ich habe lange überlegt, ob ich das Interview von 2008 oder dasjenige mit Hubert Houben über die Märtyrer von Otranto 2013

https://archiv.twoday.net/stories/404099608/

in das "Best of" aufnehmen soll, habe mich dann aber für das ältere entschieden.

Alle Türchen: #bestof

***

Besonders dankbar bin ich Christoph Graf Waldburg, dass er zu dem folgenden Mailinterview über das Wolfegger Hausbuch

(Gesamtübersicht unserer Meldungen: https://archiv.twoday.net/stories/4775647/ ) bereit war.

Graf Waldburg, Sie haben intensiv mit dem "Mittelalterlichen Hausbuch" gearbeitet, sogar ein Buch darüber geschrieben ("Venus und Mars"). Was bedeutet diese Handschrift für Sie persönlich?

Einen Aspekt finde ich natürlich besonders spannend: Das Rätselhafte und das schwer Kategorisierbare des Hausbuchs. Es fasziniert mich. Darüber hinaus sind es die Leichtigkeit, Heiterkeit und das sichere Erfassen menschlichen Tuns, die nicht nur für mich den Reiz ausmachen.

Wie stehen Sie zu Daniel Hess?

Als detailgenauen Wissenschaftler schätze ich ihn. Im Bereich des Hausbuchs kann ich viele Schlüsse nicht teilen.

Ich habe die Frage der Künstler nur gestreift. Denn letztlich ist der Streit über die Zahl der beteiligten Hände fast so alt wie die Forschung über das Hausbuch. Bereits die Autoren des Faksimiles von 1912 gingen anfangs von mehreren, dann von einem Künstler für die Hauptzeichnungen aus. Die Unterschiede sind offensichtlich. Rüdiger Becksmann nannte 1968 sechs Hände, die von Daniel Hess aufgenommen wurden. Ich sehe eine gewisse Stagnation in dieser Frage.

Auch die Trennung des Hausbuchs in zwei Teile halte ich für riskant. Das Hausbuch mit seiner eigenartigen Mischung verleitet zur Abtrennung des Teils, mit dem Geisteswissenschaftler nichts anfangen können, Bergbau und Krieg. Von dem Inhalt Kriegstechnik und Bergbau auf den Beruf des Besitzers zu schließen, halte ich für sehr gewagt. Mehr als ein bloßes Interesse an den Themen kann nicht vermutet werden. Beispielsweise der Bellifortis, eine beliebte kriegstechnische Bilderhandschrift, findet sich in Ratsbibliotheken und bei Bürgerlichen. Von daher ist der Kreis der in Fragekommenden sehr weit. Dagegen lässt sich feststellen, dass die Mitarbeiter bei dem neuen Faksimile jeder für sich eine Ordnung festgestellt haben. Ich selbst konnte feststellen, dass die sogenannten Genreszenen keine sind, sondern sich paarweise aufeinander beziehen. Ich vermute einen Minnezyklus, aber hier ist noch Forschungsarbeit vonnöten.

Wie haben Sie vom Verkauf des Hausbuchs erfahren?

Durch die Medien.

Wie bewerten Sie den Verkauf?

Ich habe natürlich eine emotionale Beziehung zum Hausbuch, als Teil des Kulturerbes meiner Familie. Von daher empfinde ich es als Verlust.

Stehen Sie mit dieser Position in der Familie allein?

Nein. Die Stimmung bei den Familienmitgliedern, mit denen ich gesprochen habe, ist ähnlich meiner. Und das nicht nur in dem Zweig, der sich mit historischen Fragen beschäftigt. Mein Grossvater hatte ein Buch über das Nord- und Südreich der Staufer verfasst und von daher sehe ich mich in seiner Tradition.

Vor etlichen Jahren haben wir uns schon einmal über die Kunstschätze Ihres Hauses Waldburg-Wolfegg und Waldsee unterhalten. Damals haben Sie das Traditionsbewusstsein der Familie unterstrichen, das für den Zusammenhalt der einzigartigen Kunstschätze in Wolfegg sorgt. Sind Sie nach dem Hausbuch-Verkauf nun mehr in Sorge?

Ich hoffe natürlich sehr, dass der Trend sich ändert und eine für die Familie annehmbare Lösung gefunden wird.

Was sollte Ihrer Ansicht nach mit dem Hausbuch geschehen?

Idealerweise wäre es im deutschsprachigen Raum untergebracht. Es wäre schön, wenn es zumindest im europäischen Raum bleiben würde. Der Zugang wäre sicher ähnlich eingeschränkt, wenn es in die Obhut des Staates käme. In der Verantwortung meiner Familie sind allein drei Faksimiles entstanden und wurden der Öffentlichkeit vorgestellt. Ein engagierter Privatmann könnte ebenfalls das Hausbuch verantwortungsvoll erhalten. Vom Standpunkt des Kunstwerks aus gesehen wäre es natürlich am besten, es gut zu lagern und wenig zu strapazieren. Wer den Schutz gewährt, ist zweitrangig.

Muss es nicht alarmierend wirken, wenn der Chef des Hauses in einem im Ausstellungskatalog "Adel im Wandel" (Sigmaringen 2006) abgedruckten Interview moderne betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte in den Vordergrund stellt und sagt: "Man darf der Dynamik in den kunstsammlerischen Kreisen nicht zu viel in den Weg legen"?

Es gibt andere Interviews von Familienchefs in dem Band, die meinen Standpunkt eher vertreten.

Wie sehen Sie die Rolle des Kunsthandels beim "Ausverkauf" traditioneller adeliger Sammlungen?

Dass Antiquitätenhändler diese Sammlungen umschwirren wie Motten das Licht, ist klar. Es sind Händler und dieses Verhalten ist ihnen nicht vorzuwerfen. Als Eigentümer muss niemand darauf eingehen und es gibt einige Fürstenhäuser, bei denen diese Verkäufer Persona non grata sind. Wobei die Vorgehensweise oft sehr subtil ist, persönliche Beziehungen und geschäftliche werden vermischt und Verkäufe als wirtschaftlicher Erfolg verkauft. Unentgeltlich und freundschaftlich werden Sammlungen katalogisiert und ganz nebenbei pekuniär bewertet. Bei passender Gelegenheit wird auf aktuelle Verkaufspreise hingewiesen, der Eigentümer geködert. Der Einsatz von zumeist schlecht bezahlten, meist adligen jungen Damen bis zu gar fürstlichen Vertretern dient natürlich nebenbei dem Status der Firmen gegenüber den nichtadligen Käufern. Aber wie gesagt ist dies nicht verwerflich, sondern das berechtigte Interesse jeder Firma, sich ein Profil zu geben, das auf dem Markt Erfolg verspricht.

Wenn die familien-interne, durch Erbverzichte abgesicherte Fortsetzung des Fideikommiss-Gedankens, der den Zusammenhalt des Vermögens in der Hand des Chefs des Hauses vorsah, um den "Splendor" des Hauses zu bewahren, an Geltung verliert - was könnte das für die Waldburger Kunstsammlungen bedeuten?

Ich hoffe, dass „Nachhaltigkeit" auch in Kulturdingen üblich wird. Denn die Konsequenzen in ähnlich gelagerten Fällen könnte sein, dass Zweit- und Drittgeborene nicht mehr einsehen, im Erbfall auf einen Teil des Hauptbesitzes zu verzichten, wenn dieser dann als Privatvermögen angesehen wird, über das frei verfügt werden kann. Eine Zersplitterung führt zum wirtschaftlichen Niedergang und in Folge verschwindet das kulturelle Erbe.

Ich fürchte, dass wir mit diesem Problem langfristig verstärkt zu kämpfen haben werden, denn alte Rechtformen, die nur noch moralisch gehalten werden, werden sich nicht auf Dauer halten lassen.

Gibt es etwas, was der Staat oder die Bürgergesellschaft Ihrer Ansicht nach tun könnte, um das einzigartige Ensemble der Sammlungen Max Willibalds aus dem 17. Jahrhundert, zu dem ja neben dem Kupferstichkabinett auch die noch unerforschte Bibliothek gehört, dauerhaft zu bewahren?

Das kann ich nicht beantworten.

Ich habe ja 2005 in meinem Artikel "Adelige Schatzhäuser in Gefahr" (in der Kunstchronik, Volltext: https://archiv.twoday.net/stories/2944976/ ) auf den zunehmenden Zerfall gewachsener alter Sammlungen in Adelshand hingewiesen. Wie sehen Sie die Problematik, was sollte man tun, um diese

Schätze zu retten?

Eine sehr schwere Frage. Zwang und größere staatliche Kontrolle sind eine Strafe für alle diejenigen, die sich um ihr kulturelles Erbe kümmern. Im Denkmalbereich zeigt es sich, dass der Einsatz der Eigentümer - so unzureichend er auch sein mag - immer noch besser ist als die Verwaltung von Außen. Ich glaube, der beste Weg ist eine Förderung der Eigentümer und eine Bestärkung derjenigen, die sich für Kultur einsetzen.

Gleichzeitig wäre es hilfreich, wenn im Falle eines Verkaufs versucht würde, die Kulturgüter am Ort zu halten und auch einen fairen Preis zu zahlen. Politisch ist dies ein Dilemma, denn erst die öffentliche Aufregung macht mancherorts den ideellen Wert vermittelbar. In der Vergangenheit gab es Fälle, in denen Kulturgut staatlichen Stellen zu einem günstigen Wert angeboten wurde, dies zurückgewiesen und dann doch zum Marktwert gekauft wurde. Ein Imageschaden für alle Seiten.

Sie heissen "Christoph Hubertus Willibald Maria Maximilian Eusebius Graf von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee", Ihre Ehefrau ist eine geborene Freiin von Rosenberg, und auch Ihre Kinder haben 4-5 Vornamen. Was bedeutet für Sie persönlich "Adel"?

Titel wurden mit dem Zusammenbruch der Monarchie abgeschafft und gelten heute als Bestandteil des Namens. Von daher gilt der Spagat des „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen". Der Begriff Adel ist sehr abstrakt und allgemein. Er beinhaltet u.a. das Bemühen um ein kulturelles und moralisches Erbe, aber auch die Verpflichtung dazu. Die Familie Waldburg und der „Splendor" - wie Sie es nennen - sind mir wichtig. Mit meiner Frau und unseren Kindern bemühe ich mich, die traditionellen Werte des Adels zu bewahren und zu leben. Dies tun aber viele Familien, ob adelig oder nicht, deren Selbstverständnis über die aktuell Lebenden hinausgeht.

Sie leben im zauberhaften Wasserschloss Unsleben. Was tun Sie selbst, um adelige Kulturgüter zu bewahren und nutzbar zu machen?

Ich selbst tue momentan aus Zeitmangel zu wenig, da wir erst vor einigen Jahren nach Unsleben gezogen sind. Die Wirtschaftlichkeit ist im Moment noch ein grosses Thema für uns, aber gleichwohl unterstütze ich und freue mich über die wissenschaftliche Bearbeitung des Baues und seiner Bewohner. Das nur einen Schrank füllende Archiv steht für wissenschaftliche Bearbeitung offen. Das Schloss stammt von der Familie meiner Mutter, der Freiherrn v. Habermann, die als Juristen in Würzburg im 18. Jahrhundert geadelt wurden. Es ist ein Teil der lokalen Geschichte und daraus erwachsen gewisse Verpflichtungen, denen ich versuche, nachzukommen. Ich möchte auch das Bild geraderücken: Der weitaus grösste Teil der Privatbesitzer historischer Adelssitze kümmert sich um den Besitz und erhält sein Kulturelles Erbe. Nur wenige - meist aus finanzieller Not – „schlagen aus der Art"

Vielen Dank für das Interview!

KlausGraf - am Sonntag, 22. Dezember 2013, 00:31 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 22. Dezember 2013, 00:28 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Inzwischen habe ich in Archivalia über 170 Forschungsmiszellen veröffentlicht.ich finde https://t.co/MRrmPsftCm ist auf jeden Fall ein Türchen wert @Archivalia_kg - vielleicht hat sich neues/weiteres ergeben?

--- Micha Anders (@witichind) 25. November 2013

https://archiv.twoday.net/search?q=%23forschung

Ich hoffe, dass man ihnen entnehmen kann, dass sich im digitalen Zeitalter Blogs ausgezeichnet zur Publikation kleiner Beiträge, die auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse abzielen, eignen. Im deutschsprachigen Raum sehe ich aber leider keine anderen Geisteswissenschaftler, die so umfangreich wie ich kurze Miszellen publizieren (auch wenn es diverse Einzelbeispiele anderer Autoren gibt).

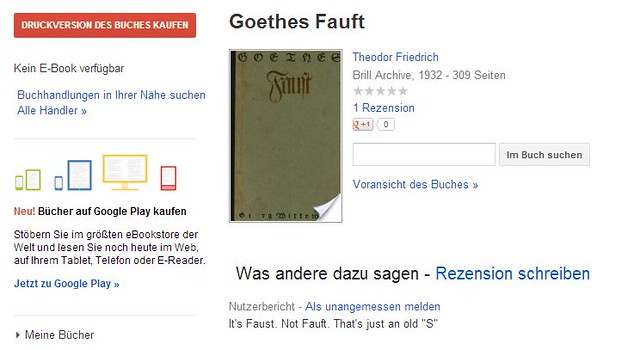

Von diesen vielen Forschungsmiszellen hätte ich selbst die ganz kurze Anzeige zu Rupert von Deutz

https://archiv.twoday.net/stories/6361153/

ausgewählt. Sie wurde sogar im "DA" notiert:

Hervorhebenswert finde ich aber auch den Kölner Dornenkranz-Fund

https://archiv.twoday.net/stories/232595341/

die Studien zu Vulpius als Fälscher

https://archiv.twoday.net/search?q=vulpius

die Besprechung der Richalm-Ausgabe

https://archiv.twoday.net/stories/5680268/

oder die vielen Mosaiksteine zu Leben und Werk des Georg Rüxner

https://archiv.twoday.net/search?q=r%C3%BCxner (gut 80 Treffer bis jetzt).

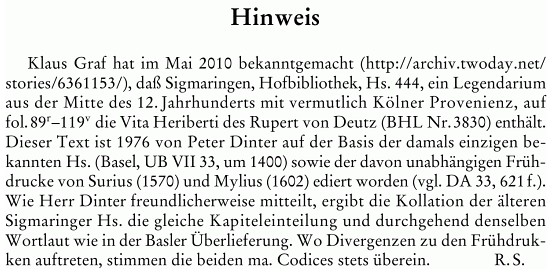

Also Magdeburg auf Leserwunsch. Der folgende Beitrag zur Magdeburger Chronik des Georg Butze erschien zunächst am 27. März 2013:

https://archiv.twoday.net/stories/326526365/

Weil die Struve-Ausgabe aus dem 18. Jahrhundert vergleichsweise rar ist, hatte vor mir offenbar noch niemand festgestellt, dass der von Struve abgedruckte Text nichts anderes als die (in den Chroniken der deutschen Städte teilweise abgedruckte) Chronik Butzes ist.

Zum Hintergrund meines Interesses an Magdeburg: Im Mai 2011 fand ich heraus, dass die ehemals Hundisburger, später in Wernigerode liegende Bearbeitung der Magdeburger Schöppenchronik sich nun im Stadtarchiv Halle Handschriften A 37 befindet. Meine Recherchen zur frühneuzeitlichen Überlieferung dieses Werks zogen immer weitere Kreise, doch so umfangreicher sie wurden, um so weniger vermochte ich sie in einem Blogeintrag zu bändigen. Anderes drängte sich zudem vor, die in einem Google-Doc zusammengetragene Sammlung blieb liegen. Eine klassische Druckpublikation würde aber bedeuten, dass die wichtigen Links zu Handschriftenkatalogen und weiteren Online-Materialien so gut wie verschenkt wären (wer tippt eigentlich Links aus Druckpublikationen ab?). Als E-Journal käme im Augenblick, wenn ich nichts übersehe, nur CMA in Betracht, das seine Beiträge benutzerunfreundlich in PDFs gefangenhält (mit dem Resultat, dass die Links wieder nicht bequem benutzbar wären).

Immerhin habe ich in einigen Archivalia-Beiträgen schon einige Ergebnisse meiner Schöppenchronik-Handschriftenstudien mitgeteilt.

Damit auch dieser Artikel einen kleinen Beitrag zur Forschung leistet, will ich wenigstens den jüngsten und vielleicht wichtigsten Handschriftenfund nennen, den die kärgliche Forschung zur Überlieferung der Schöppenchronik erstaunlicherweise übersehen hat. Und das, obwohl der Codex schon in einem deutschsprachigen gedruckten Katalog von 1914 erwähnt wurde! Wichtig ist er vor allem, da die Handschrift aus dem 16. Jahrhundert zu den ganz wenigen greifbaren niederdeutschen Fassungen gehört: Straßburg, BNU, Ms. 2075.

Becker, Strassburg 1914 unter L. germ. 151. 2°

https://archive.org/stream/HandschriftenDerUlbStrassburg/DieHandschriftenDerUlbStrassburg#page/n127/mode/2up

Wickersheimer 1923

https://archive.org/stream/cataloguegnr47fran#page/432/mode/2up

HSA-Beschreibung liegt mir nicht vor.

Alle Türchen: #bestof

***

Die bislang bekannte Überlieferung der Magdeburger Schöppenchronik konnte ich durch unveröffentlichte Recherchen erheblich vemehren. Einige Mitteilungen sind hier bereits nachzulesen:

https://archiv.twoday.net/search?q=sch%C3%B6ppenchronik

Dank freundlicher Vermittlung von Jürgen Wolf hat die UB Marburg (auf ihrem zeitweilig unerträglich langsamen Server) "Burcard Gotth. Struvens neueröffnetes historisch- und politisches Archiv" und zwar auch den seltenen fünften Band von 1728 zur Verfügung gestellt.

https://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2013/0040/view.html

Das dort S. 3-109 abgedruckte Magdeburgische Chronicon 1401-1551 führte Walther Schultze in seinen Geschichtsquellen von 1893 auf, aber zumindest in Google Books lässt sich keinerlei nennenswerte Rezeption dieser Quelle ausmachen.

Am 22. November 1827 bemerkte eine gelehrte Anfrage im Allgemeinen Anzeiger der Deutschen

https://books.google.de/books?id=rdNRAAAAYAAJ&pg=RA4-PT249

dass Struves Abdruck "eine nachlässige und abkürzende Übersetzung" der Schöppenchronik sei, "dergleichen es viele gibt".

Höchst erstaunlich ist, dass die beiden Bearbeiter der Magdeburger Chroniken in den "Chroniken der deutschen Städte", Janicke, der in Bd. 1 die Schöppenchronik 1869 edierte

https://books.google.de/books?id=xcU7AAAAcAAJ

und Dittmar, der Texte des 16. Jahrhunderts bearbeitete (postum von Hertel 1899 in Bd. 2 herausgegeben) von Struves Ausgabe keine Notiz genommen haben.

Was Struve abdruckte, ist nämlich nichts anderes als die von Dittmar/Hertel in Bd. 2 bearbeitete Chronik des Georg Butze (gestorben 1549), die von einem Unbekannten bis 1551 fortgesetzt wurde. Die Notiz zum Tod Butzes bei Struve S. 104.

Ausgabe der Chronik Butzes

https://www.archive.org/stream/diechronikender00hertgoog#page/n127/mode/2up

Die Chronik war in zwei Handschriften überliefert, von denen leider nur noch eine greifbar ist.

Verschollen oder vernichtet ist XII Quart 13 der Magdeburger Stadtbibliothek. Kurt Heydeck teilte mir am 10. Juni 2011 freundlicherweise den Katalogeintrag zur zweiten Handschrift, SB Berlin Ms. Boruss. qu. 167, mit: "Georg Butzen, Cronica Magdeburgensium; usque ad a. 1551. Deutsch. Acc. Cat. No. 479. NB. Ein anderes (etwas älteres) Expl. in der Magdeburger Stadtbibl. (s. Deutsche Städtechroniken: Magdeburg). - 195 Bl., bis 180verso beschrieben, ein Schreiber, Wasserzeichen Typ Briquet 3014 (16. Jh., 3. Viertel)

2. 1recto Titelblatt: Cronica Magdeburgensium, darunter von anderer Hand: Autore Georgio Butzen. Text beginnt 2recto: >Magdeburgk hatt vor Alters zwey Bericht [sic! KG] gehabt, das Geystlich, vnnd Weltlich. Zu dem Geystlichenn den Bischoff nehest dem Pabst.< Zum Welttlichen den Burggraffenn nehest dem Keyser. Dann er empfenngt das lehenn vom Könige ohne Myttel, vnnd lest das lehen vorth ane den Schulczen. Nun(?) ist das Weltlich gerichte zu dem Geystlichen gekommen. Allso das d. Bischoff auch ist Burgkgraff zu Magdeburgk wordenn, wie ihr horen werdet. - >Das Burggraffen Ampt ...< ... (2verso): >Was fur Burggraffenn zu Magdeburgk gewesen.< Graff Gero d. Erste war zu Keyser Heinrichs Zeytten der stiffte das kloßter (3recto) Gerenrödte ..."

Dass die Editoren des 19. Jahrhunderts ihren Quellen ohne Not Gewalt angetan haben, ist sattsam bekannt. Janickes Edition der Schöppenchronik befriedigt heute ganz und gar nicht mehr. Dittmar beschränkte sich auf den sogenannten selbstständigen Teil der Butze'schen Chronik ab 1473 unter "großzügiger "Zugabe einer der Schöppenchronik entnommenen Notiz von 1467. Man erfährt nur noch, dass Butzes in hochdeutscher Schreibsprache überlieferte Arbeit lediglich eine Fortsetzung der Schöppenchronik sei, doch Näheres über den Teil vor 1467 wird nicht mitgeteilt. Dass die Chronik nicht wie bei Struve 1401 (Ausgabe der Schöppenchronik durch Janicke S. 298), sondern mit einem Abschnitt zu den Magdeburger Burggrafen beginnt, kann man nur der Mitteilung Heydecks entnehmen. Ob Struves Vorlage die derzeit verlorene Magdeburger Handschrift war, mit der sie nach einigen Stichproben zusammengeht, könnte allenfalls eine Gesamtkollation - wenn überhaupt - klären.

Struves nun auch online zugänglicher Abdruck ist also eine - soweit ich sehe bis jetzt völlig unbeachtete - dritte Überlieferung der kaum beachteten Chronik Butzes, wertvoll als Ersatz der verlorenen Magdeburger Überlieferung und als Zeugnis für eine hochdeutsche Bearbeitung der niederdeutschen Magdeburger Schöppenchronik.

Von den hochdeutschen Fortsetzungen der Chronik sind Janickes Handschrift a (XII fol. 69), die Handschrift M (XII fol. 85 der Stadtbibliothek) und die bei Dittmar/Hertel Bd. 2, S. X genannte XII fol. 103 Verluste der Magdeburger Stadtbibliothek. Janickes Handschrift b = Ms. boruss. fol. 173 in Berlin ist noch vorhanden. Die hochdeutsche Fortsetzung bis 1566 konnte ich aber auch in den Handschriften in Leipzig und Kopenhagen nachweisen:

https://archiv.twoday.net/stories/29740728/

Inwieweit Butzes Bearbeitung/Übersetzung mit den anderen hochdeutschen Versionen der Magdeburger Schöppenchronik übereinstimmt, bleibt noch zu klären.

#forschung

#fnzhss

KlausGraf - am Samstag, 21. Dezember 2013, 00:30 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

As I posted my entry "1810+ Entries in the "English Corner" of Archivalia since 2003" some days ago not only in this blog but also in the Archives-L and in Archivalia_EN I hoped that were would be some feedback regarding favourite entries in the English Corner. I am disappointed that there was ZERO reaction.

https://archiv.twoday.net/stories/565877866/

That article has a list of remarkable entries in the category. I have chosen two, one as text and one as image.

An Archivist’s 2.0 Manifesto? (2007)

Reblogged from Kate Theimer

https://archiv.twoday.net/stories/4183190/

Again reblogged by Thomas Wolf (2010)

https://archiv.twoday.net/stories/8376023/

I reproduce the longer 2007 version (italics like the original).

The image refers to a Haiku contest blogged by Thomas Wolf:

https://archiv.twoday.net/stories/38778466/

All 2013 advent calendar entries: #bestof

***

https://www.archivesnext.com/?p=64

The most recent issue of American Libraries has an article by Laura B. Cohen called “A Manifesto for Our Times.” Ms. Cohen is a library blogger, and last November she published “A Librarian’s 2.0 Manifesto” on her blog. The article itself is short, but interesting, as is the manifesto.

So, fellow archivists, below is the librarian’s manifesto, shameless copied and modified minimally for us. I ask you, can we adopt this? What changes would we need?

* I will recognize that the universe of information culture is changing fast and that archives need to respond positively to these changes to provide resources and services that users need and want.

* I will educate myself about the information culture of my users and look for ways to incorporate what I learn into the services my archives provides.

* I will not be defensive about my archives, but will look clearly at its situation and make an honest assessment about what can be accomplished.

* I will become an active participant in moving my archives forward.

* I will recognize that archives change slowly, and will work with my colleagues to expedite our responsiveness to change.

* I will be courageous about proposing new services and new ways of providing services, even though some of my colleagues will be resistant.

* I will enjoy the excitement and fun of positive change and will convey this to colleagues and users.

* I will let go of previous practices if there is a better way to do things now, even if these practices once seemed so great.

* I will take an experimental approach to change and be willing to make mistakes.

* I will not wait until something is perfect before I release it, and I’ll modify it based on user feedback.

* I will not fear Google or related services, but rather will take advantage of these services to benefit users while also providing excellent services that users need.

* I will avoid requiring users to see things in archivists’ terms but rather will shape services to reflect users’ preferences and expectations.

* I will be willing to go where users are, both online and in physical spaces, to practice my profession.

* I will create open Web sites that allow users to join with archivists to contribute content in order to enhance their learning experience and provide assistance to their peers.

* I will lobby for an open catalog that provides personalized, interactive features that users expect in online information environments.

* I will encourage professional blogging in my archives.

* I will validate, through my actions, archivists’ vital and relevant professional role in any type of information culture that evolves.

I think the only addition we may need is a point about exploring the issues related to including records produced by 2.0 in our collections.

What issues do you see here–or are you ready to sign on right now?

https://www2.archivists.org/news/2011/archival-haiku-2011

https://archiv.twoday.net/stories/565877866/

That article has a list of remarkable entries in the category. I have chosen two, one as text and one as image.

An Archivist’s 2.0 Manifesto? (2007)

Reblogged from Kate Theimer

https://archiv.twoday.net/stories/4183190/

Again reblogged by Thomas Wolf (2010)

https://archiv.twoday.net/stories/8376023/

I reproduce the longer 2007 version (italics like the original).

The image refers to a Haiku contest blogged by Thomas Wolf:

https://archiv.twoday.net/stories/38778466/

All 2013 advent calendar entries: #bestof

***

https://www.archivesnext.com/?p=64

The most recent issue of American Libraries has an article by Laura B. Cohen called “A Manifesto for Our Times.” Ms. Cohen is a library blogger, and last November she published “A Librarian’s 2.0 Manifesto” on her blog. The article itself is short, but interesting, as is the manifesto.

So, fellow archivists, below is the librarian’s manifesto, shameless copied and modified minimally for us. I ask you, can we adopt this? What changes would we need?

* I will recognize that the universe of information culture is changing fast and that archives need to respond positively to these changes to provide resources and services that users need and want.

* I will educate myself about the information culture of my users and look for ways to incorporate what I learn into the services my archives provides.

* I will not be defensive about my archives, but will look clearly at its situation and make an honest assessment about what can be accomplished.

* I will become an active participant in moving my archives forward.

* I will recognize that archives change slowly, and will work with my colleagues to expedite our responsiveness to change.

* I will be courageous about proposing new services and new ways of providing services, even though some of my colleagues will be resistant.

* I will enjoy the excitement and fun of positive change and will convey this to colleagues and users.

* I will let go of previous practices if there is a better way to do things now, even if these practices once seemed so great.

* I will take an experimental approach to change and be willing to make mistakes.

* I will not wait until something is perfect before I release it, and I’ll modify it based on user feedback.

* I will not fear Google or related services, but rather will take advantage of these services to benefit users while also providing excellent services that users need.

* I will avoid requiring users to see things in archivists’ terms but rather will shape services to reflect users’ preferences and expectations.

* I will be willing to go where users are, both online and in physical spaces, to practice my profession.

* I will create open Web sites that allow users to join with archivists to contribute content in order to enhance their learning experience and provide assistance to their peers.

* I will lobby for an open catalog that provides personalized, interactive features that users expect in online information environments.

* I will encourage professional blogging in my archives.

* I will validate, through my actions, archivists’ vital and relevant professional role in any type of information culture that evolves.

I think the only addition we may need is a point about exploring the issues related to including records produced by 2.0 in our collections.

What issues do you see here–or are you ready to sign on right now?

https://www2.archivists.org/news/2011/archival-haiku-2011

KlausGraf - am Freitag, 20. Dezember 2013, 00:21 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus dem Archivalia-Adventskalender von 2010 (15. Dezember):

https://archiv.twoday.net/stories/11466449/

Alle Türchen: #bestof

Für AB zum 19.12. :-)

***

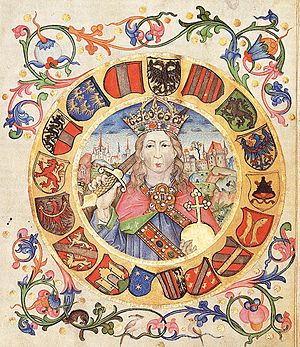

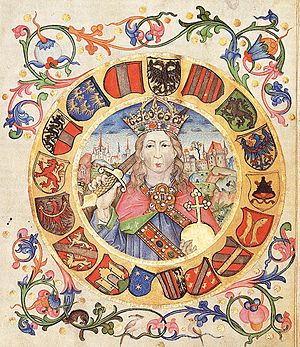

Archivalien mit Bildern werden gern in Ausstellungen gezeigt, aber ich vermisse eine zusammenfassende Darstellung, wie ich neulich in einer Rezension bemerkte. Man trifft sie als Abbildungen in vielerlei Veröffentlichungen an, insbesondere natürlich in Ausstellungskatalogen, manchmal auch in älteren Inventaren illuminierter Handschriften. Ablassurkunden, Ahnenproben, Kopialbücher, Lehenbücher, Nekrologien, Privilegienbücher, Schmähbriefe, Statuten- und Rechtsbücher, Universitätsmatrikeln, Urbare/Salbücher. Wappenbriefe - das ist keinesfalls eine erschöpfende Liste von Archivaliengattungen, denen - natürlich selten - Illuminationen begegnen.

Archivalien mit Bildern werden gern in Ausstellungen gezeigt, aber ich vermisse eine zusammenfassende Darstellung, wie ich neulich in einer Rezension bemerkte. Man trifft sie als Abbildungen in vielerlei Veröffentlichungen an, insbesondere natürlich in Ausstellungskatalogen, manchmal auch in älteren Inventaren illuminierter Handschriften. Ablassurkunden, Ahnenproben, Kopialbücher, Lehenbücher, Nekrologien, Privilegienbücher, Schmähbriefe, Statuten- und Rechtsbücher, Universitätsmatrikeln, Urbare/Salbücher. Wappenbriefe - das ist keinesfalls eine erschöpfende Liste von Archivaliengattungen, denen - natürlich selten - Illuminationen begegnen.

Abgesehen vom Sonderfall der Schand- und Schmähbriefe stand die Repräsentation im Vordergrund.

(Manchmal wurde auch das Urkundenbehältnis illuminiert - ich erinnere an die Xantener Verbrüderungen:

https://archiv.twoday.net/stories/6484015/ mit Bild)

Berchem et al. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters ist eine Quelle für mit Wappen illustrierte Amtsbücher (meines Erachtens unzulässig mit echten "Wappenbüchern" zusammengeworfen).

Im 148 Nummern umfassenden Katalog von Ulrich Merkls Buchmalerei in Bayern in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (1999) zähle ich folgende 21 Beispiele (14 %):

Urkunden (12)

6 Wappenbriefe ( Nr. 59-60, 80, 82, 87, 91)

4 Ablaßurkunden (Nr. 5-6, 12, 143)

1 Stiftungsurkunde Domprädikatur Augsburg (Nr. 45)

1 Urkunde (?) zur Weinkontrolle (Nr. 57)

Amtsbücher (4)

2 Privilegienbücher, München und Regensburg (Nr. 144-145)

1 Lehenbuch, Eichstätt (Nr. 44)

1 Salbuch, Nürnberger Frauenkirche (Nr. 73)

Akten (5)

Nürnberger Fehde- und weitere Akten (Nr. 103-106)

Rechts- und Glaubensgutachten (Nr. 117)

In der Darstellung werden noch weitere Exempla aufgeführt: Universitätsmatrikeln in Basel, Erfurt, Leipzig und Wittenberg (S. 17, 19 26), Tratzberger Weihebriefe (S. 22), eine Stiftungsurkunde (S. 21), das Klosterneuburger Urbar (S. 21), Nürnberger Stiftungsbücher (S. 58).

***

Eine systematische Sammlung der Zeugnisse ist ein Desiderat. Immerhin sind ausgewählte wenige Beispiele jetzt in der Commons-Kategorie "Illuminated archival materials" zu betrachten:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Illuminated_archival_materials

Ergänzend seien noch die virtuelle Ausstellung "Schätze des Staatsarchivs Marburg"

https://pdf.digam.net/?str=224

und die digitalisierten 38 "bemalten Urkunden" des Hauptstaatsarchivs Stuttgart erwähnt:

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/startbild.php?bestand=5147

Kopialbuch des Klosters Vornbach (12. Jh.)

Kopialbuch des Klosters Vornbach (12. Jh.)

Tennenbacher Güterbuch (14. Jh.)

Pfählung aus dem Zwickauer Statutenbuch 1348

Pfählung aus dem Zwickauer Statutenbuch 1348

Kölner Schmähbrief 1464

Kölner Schmähbrief 1464

Lehenbuch Pfalzgraf Friedrichs 1471

Lehenbuch Pfalzgraf Friedrichs 1471

Urbar der Oblei des Salzburger Domkapitels 1476

Urbar der Oblei des Salzburger Domkapitels 1476

Greiner Marktbuch um 1490

Greiner Marktbuch um 1490

Alle Türlein:

https://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein

https://archiv.twoday.net/stories/11466449/

Alle Türchen: #bestof

Für AB zum 19.12. :-)

***

Archivalien mit Bildern werden gern in Ausstellungen gezeigt, aber ich vermisse eine zusammenfassende Darstellung, wie ich neulich in einer Rezension bemerkte. Man trifft sie als Abbildungen in vielerlei Veröffentlichungen an, insbesondere natürlich in Ausstellungskatalogen, manchmal auch in älteren Inventaren illuminierter Handschriften. Ablassurkunden, Ahnenproben, Kopialbücher, Lehenbücher, Nekrologien, Privilegienbücher, Schmähbriefe, Statuten- und Rechtsbücher, Universitätsmatrikeln, Urbare/Salbücher. Wappenbriefe - das ist keinesfalls eine erschöpfende Liste von Archivaliengattungen, denen - natürlich selten - Illuminationen begegnen.

Archivalien mit Bildern werden gern in Ausstellungen gezeigt, aber ich vermisse eine zusammenfassende Darstellung, wie ich neulich in einer Rezension bemerkte. Man trifft sie als Abbildungen in vielerlei Veröffentlichungen an, insbesondere natürlich in Ausstellungskatalogen, manchmal auch in älteren Inventaren illuminierter Handschriften. Ablassurkunden, Ahnenproben, Kopialbücher, Lehenbücher, Nekrologien, Privilegienbücher, Schmähbriefe, Statuten- und Rechtsbücher, Universitätsmatrikeln, Urbare/Salbücher. Wappenbriefe - das ist keinesfalls eine erschöpfende Liste von Archivaliengattungen, denen - natürlich selten - Illuminationen begegnen.Abgesehen vom Sonderfall der Schand- und Schmähbriefe stand die Repräsentation im Vordergrund.

(Manchmal wurde auch das Urkundenbehältnis illuminiert - ich erinnere an die Xantener Verbrüderungen:

https://archiv.twoday.net/stories/6484015/ mit Bild)

Berchem et al. Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters ist eine Quelle für mit Wappen illustrierte Amtsbücher (meines Erachtens unzulässig mit echten "Wappenbüchern" zusammengeworfen).

Im 148 Nummern umfassenden Katalog von Ulrich Merkls Buchmalerei in Bayern in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (1999) zähle ich folgende 21 Beispiele (14 %):

Urkunden (12)

6 Wappenbriefe ( Nr. 59-60, 80, 82, 87, 91)

4 Ablaßurkunden (Nr. 5-6, 12, 143)

1 Stiftungsurkunde Domprädikatur Augsburg (Nr. 45)

1 Urkunde (?) zur Weinkontrolle (Nr. 57)

Amtsbücher (4)

2 Privilegienbücher, München und Regensburg (Nr. 144-145)

1 Lehenbuch, Eichstätt (Nr. 44)

1 Salbuch, Nürnberger Frauenkirche (Nr. 73)

Akten (5)

Nürnberger Fehde- und weitere Akten (Nr. 103-106)

Rechts- und Glaubensgutachten (Nr. 117)

In der Darstellung werden noch weitere Exempla aufgeführt: Universitätsmatrikeln in Basel, Erfurt, Leipzig und Wittenberg (S. 17, 19 26), Tratzberger Weihebriefe (S. 22), eine Stiftungsurkunde (S. 21), das Klosterneuburger Urbar (S. 21), Nürnberger Stiftungsbücher (S. 58).

***

Eine systematische Sammlung der Zeugnisse ist ein Desiderat. Immerhin sind ausgewählte wenige Beispiele jetzt in der Commons-Kategorie "Illuminated archival materials" zu betrachten:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Illuminated_archival_materials

Ergänzend seien noch die virtuelle Ausstellung "Schätze des Staatsarchivs Marburg"

https://pdf.digam.net/?str=224

und die digitalisierten 38 "bemalten Urkunden" des Hauptstaatsarchivs Stuttgart erwähnt:

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/startbild.php?bestand=5147

Kopialbuch des Klosters Vornbach (12. Jh.)

Kopialbuch des Klosters Vornbach (12. Jh.)

Tennenbacher Güterbuch (14. Jh.)

Pfählung aus dem Zwickauer Statutenbuch 1348

Pfählung aus dem Zwickauer Statutenbuch 1348 Kölner Schmähbrief 1464

Kölner Schmähbrief 1464 Lehenbuch Pfalzgraf Friedrichs 1471

Lehenbuch Pfalzgraf Friedrichs 1471 Urbar der Oblei des Salzburger Domkapitels 1476

Urbar der Oblei des Salzburger Domkapitels 1476 Greiner Marktbuch um 1490

Greiner Marktbuch um 1490Alle Türlein:

https://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+(t%C3%BCrlein

KlausGraf - am Donnerstag, 19. Dezember 2013, 00:01 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Meinen 2007 in der "Kunstchronik" erschienenen Artikel "Kulturgut muss frei sein!", hier in erweiterter Form veröffentlicht am 24. November 2007

https://archiv.twoday.net/stories/4477824/ (Links nicht aktualisiert, Bild ergänzt)

sehe ich als Manifest für freie Inhalte.

Einige Hinweise auf ausgewählte Archivalia-Beiträge zum Thema gestern:

https://archiv.twoday.net/stories/581435588/

Alle Türchen: #bestof

***

Klaus Graf: Kulturgut muss frei sein!

Erschienen in: Kunstchronik 60 (2007), S. 507-510 [Themenheft Open Access, https://archiv.twoday.net/stories/4477176/ ]. Im folgenden mit ausgewählten Nachweisen angereichert.

„Alle Werke des Geistes gehören der Nation, gehören der Menschheit an und in diesem Sinne allein krönen sie den Besitzer mit dem Golde ihres Reichtums.“ Was der Sammler Ludwig von Oettingen-Wallerstein 1811 formulierte, geht auf die Ideen der Französischen Revolution zurück. [1] Diese hatte die Kunstwerke der Feudalklasse zum Volkseigentum erklärt. Indem Friedrich Schlegel die Schönheit nicht mehr als aristokratisches Privileg sah, sondern als „heiliges Eigentum der Menschheit“ bestimmte, verlieh er einem Gedanken Ausdruck, der in der Gegenwart vor allem die internationalen Abkommen über den Kulturgutschutz bestimmt. Der Begriff Kulturgut – im Englischen deutlicher: „cultural property“ – weist der Kultur die Eigentumsrechte an jenen Gütern zu, für die der Anspruch auf dauernde Bewahrung geltend gemacht wird. Kulturgut ist kulturelles Allgemeingut. [2]

Im deutschsprachigen Rechtsraum vermisst man so eindringliche Reflexionen über das rechtlich schützenswerte Interesse der Öffentlichkeit an kulturellen Schätzen, wie sie der US-Jurist Joseph L. Sax 1999 in seinem hierzulande nahezu unbekanntem Buch „Playing Darts with a Rembrandt“ vorgelegt hat. Obwohl die Aura des Originals bei spektakulären Ausstellungen für Besucherströme (und entsprechende Einnahmen) sorgt, ist das Kunstwerk längst in das Zeitalter seiner digitalen Reproduzierbarkeit eingetreten, und es stellt sich die Frage, wie unter den neuen Auspizien der mediale Zugang zu den Werken der Kunst, Literatur und Wissenschaft, die in Museen, Bibliotheken, Archiven und Denkmalämtern verwahrt werden, ausgestaltet sein sollte. Es unterliegt keinem Zweifel, dass der noble Bildungsauftrag dieser im Kern philanthropischen Institutionen durch das Internet in vorher nicht gekannter Weise gefördert werden könnte. Über das World Wide Web kann ein Museum mehr Menschen Kunstgenuss verschaffen als je zuvor. Wir können uns an erlesenen japanischen Holzschnitten in bester Scan-Qualität virtuell delektieren, ohne auch nur ein einziges der sie umgebenden Schriftzeichen zu verstehen. Angebote, die Kulturgüter in dieser Weise zugänglich machen, können in der Regel exzellente Zugriffszahlen registrieren.

Oft genug aber verhält es sich anders, denn es geht um viel Geld. Digitale Kulturgüter sind Waren, die in den Augen vieler ihrer Hüter an Wert verlieren, wenn sie frei verfügbar sind. Die Angst vor dem digitalen Bilder-Klau geht um. Drakonische Bildrechte-Regimes erschüttern die Grundlagen nicht nur des kunsthistorischen Publikationswesens. „Wem gehört die Mona Lisa?“ fragte DIE ZEIT in ihrer Ausgabe vom 8. Januar 2004 [3]. Leonardo da Vinci ist länger als 70 Jahre tot, seine Werke sind nicht mehr urheberrechtlich geschützt, also „gemeinfrei“. Jeder sollte sie ohne irgendwelche Beschränkungen frei nutzen dürfen, zu welchem Zweck auch immer. Das Urheberrecht ist in allen nationalen Gesetzgebungen und internationalen Konventionen befristet (abgesehen von vereinzelten Regelungen zum „droit moral“). Nach Ablauf der Schutzfrist, so die amtliche Begründung zum geltenden Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965, müssten die Verbreitung und Wiedergabe der “Meisterwerke der Literatur und Kunst, die in den Kulturbestand eines Volkes eingehen […] im allgemeinen Interesse […] jedermann freistehen“ [4]. Davon wollen Archive, Bibliotheken, Museen und Denkmalämter nichts wissen, sie beanspruchen eine Art ewiges Urheberrecht an den Abbildungen des ihnen anvertrauten Inventars. Der US-Jurist Jason Mazzone hat den anschaulichen Begriff „Copyfraud“ für die unberechtigten Ansprüche hinsichtlich von Werken in der „Public Domain“ eingeführt [5].

Dass bei der originalgetreuen Wiedergabe von zweidimensionalen Vorlagen nach herrschender juristischer Lehre (die der Fotografenlobby natürlich nicht genehm ist) kein Schutzrecht nach § 72 Urheberrechtsgesetz entsteht, ignoriert man [6]. Archive stempeln einen Urhebervermerk auch auf einfache Fotokopien, bei deren Herstellung – darin sind sich alle Juristen einig - nun wirklich kein Urheberrecht entsteht. Das eigene Fotografieren der Benutzer bzw. Besucher wird unterbunden, schließlich will man ja jede Nutzung kontrollieren - und abkassieren. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Bildagenturen differenzieren nicht zwischen gemeinfreien und geschützten Bildern mit der Konsequenz, dass ihre Vertragspartner nie in den Genuss der Gemeinfreiheit nach Ablauf der Schutzfrist kommen. Dritte können diese gemeinfreien Bilder selbstverständlich nutzen, denn sie sind an die Knebelverträge nicht gebunden. Es gibt, so die Gerichte, kein „Recht am Bild der eigenen Sache“ [7]. Nach wie vor gültig ist die Entscheidung „Apfel-Madonna“ des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1965, bei der es um die Nachbildung einer gemeinfreien Skultptur des Aachener Suermondt-Museums ging: „Zwar ist der Eigentümer des Originalstückes kraft der Sachherrschaft, die ihm das Eigentum verleiht, in der Lage, andere Personen vom Zugang zu dem Kunstwerk auszuschließen und ihnen damit auch die Nachbildungsmöglichkeit abzuschneiden oder doch weitgehend zu erschweren. Es mag auch ein durchaus berechtigtes Interesse der Museen bestehen, daß von den in ihrem Eigentum stehenden Kunstwerken nur möglichst getreue Nachbildungen in den Handel gelangen. Hat der Eigentümer jedoch einem Dritten gestattet, das gemeinfreie Werk nachzubilden und diese Nachbildung in den Verkehr zu bringen, so kann er […] weitere Nachbildungen des Originals durch andere Personen, die hierbei die mit seiner Erlaubnis hergestellte Kopie als Vorlage benutzen, nicht verhindern.“ [8]

Kulturgut-Kuratoren sind Treuhänder, keine Zwingherren. Anders als private Sammlungen unterliegen öffentliche dem Regelwerk des öffentlichen Rechts, das die Tätigkeit der Institutionen strikt an ihre gesetzlichen Aufgaben bindet. Im Falle der Archive wird diese umfassend in den Archivgesetzen des Bundes und der Länder geregelt. Die Etablierung eines Verwertungs-Monopols bei Reproduktionen von Kulturgut ist diesen Aufgabenbeschreibungen nicht zu entnehmen [9]. Da die nach dem Muster urheberrechtlicher Lizenzen ausgestalteten Reproduktionsgebühren Wissenschaft und Presse behindern, liegt eine eindeutige Überschneidung mit der Kernaufgabe der Institutionen, das Kulturgut nutzbar zu machen, vor. Benutzungsbeschränkungen, die der Kommerzialisierung dienen, sind als staatliche Eingriffe zu qualifizieren, denen die Grundrechte des Benutzers, also die durch Artikel 5 Grundgesetz geschützte Forschungs- und Pressefreiheit entgegengehalten werden können. 1994/95 kamen Bibliotheksjuristen zu dem Schluss, dass die in Handschriftenbibliotheken üblichen Genehmigungsvorbehalte bei der Edition von Schriftstücken nicht rechtmäßig sind [10]. Dieses Resultat lässt sich ohne weiteres auf Bilder übertragen.

Wird die Vermarktung zur tragenden Einnahmequelle, so sind insbesondere die steuerlichen Privilegien der Kulturinstitutionen bedroht. Zudem ist völlig zweifelhaft, ob die ökonomischen Blütenträume in Erfüllung gehen werden. Gerade bei kleineren Häusern besteht das Risiko, dass die erhofften Einnahmen ausbleiben, durch ein rigides Rechte-Management aber kulturpolitisches Porzellan zerschlagen wird, indem wichtige Partner der Öffentlichkeitsarbeit verprellt werden.

Eine Herausforderung des traditionellen, verlagsgestützten wissenschaftlichen Publikationswesens stellt die Forderung nach „Open Access“ dar [11]. Open Access meint den kostenlosen und von urheberrechtlichen Beschränkungen freien Zugang zu wissenschaftlichen Dokumenten und Daten via Internet. Das herrschende Bildrechte-Regime ist mit den von allen bedeutenden Wissenschaftsorganisationen unterstützten Grundsätzen von Open Access nicht kompatibel. Es war eine geniale Fügung, dass das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Gastgeber der Berliner Konferenz von 2003, auf der die maßgebliche „Berliner Erklärung für Open Access“ verabschiedet wurde, in ihr den Verweis auf die ECHO-Charta [12] verankern konnte, der es um die freie Nutzung des Kulturguts im digitalen Kontext geht. Die Berliner Erklärung richtet sich ausdrücklich auch an die Kulturgut verwahrenden Institutionen, an die Archive, Bibliotheken und Museen. Sie unterstreicht, dass Open Access nicht nur kostenfrei bedeutet, sondern dass alle wissenschaftlich verantwortbaren Nachnutzungen der unter Open Access stehenden Werke möglich sein müssen. Einen Ausschluss kommerzieller Nutzung oder ein Verbot von Bearbeitungen (z.B. Übersetzungen) kann man weder der Berliner Erklärung noch der vorangegangenen „Budapest Open Access Initiative“ von 2001 entnehmen. Als eine Standard-Lizenz führender Open-Access-Zeitschriften hat sich die „Creative Commons“-Lizenz CC-BY etabliert, die ganz im Sinne der genannten Open-Access-Definitionen lediglich die Urhebernennung bei der Nachnutzung fordert, kommerzielle Nutzung und Bearbeitungen also erlaubt.

Digitale Abbildungen von Kulturgütern zählen zu den wissenschaftlichen „Daten“, die nach den Zielen der Open-Access-Bewegung frei genutzt werden sollen. Je weniger Schranken bestehen, um so mehr kann das eigentliche Ziel von Wissenschaft, die maximale Verbreitung ihrer Erkenntnisse, erreicht werden. Es ist mit „Open Access“ nicht vereinbar, wenn Bilder im Internet nur in einer Auflösung zugänglich gemacht werden, die für wissenschaftliche Zwecke unbrauchbar ist. Kostenpflichtige Digitalisierungsprojekte schließen diejenigen Institutionen aus, die sich den Zugang nicht leisten können.

Der Schwerpunkt der Open-Access-Bewegung liegt auf den wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln. Den größten Rückhalt findet die Forderung nach Open Access daher bei den unter den steigenden Zeitschriftenpreisen ächzenden Bibliotheken, wenngleich diese die Implikationen von Open Access für das von ihnen verwahrte Kulturgut negieren. Es ist ein klarer Fall von Doppelmoral, auf der einen Seite die kostenfreie Verfügbarkeit von Fachaufsätzen von Verlagen und Wissenschaftlern einzufordern, auf der anderen Seite aber die Digitalisate des eigenen gemeinfreien Bibliotheksguts mit martialischem Copyfraud einzuzäunen [13].

Noch nicht „angekommen“ ist Open Access bei den Archiven, Museen und Denkmalämtern. Zwar haben 2003 die Dresdener Kunstsammlungen die Berliner Erklärung als einziges Museum unterzeichnet, doch sind auf der Website der Institution vier Jahre später keinerlei Anzeichen zu finden, dass Open Access in irgendeiner Weise unterstützt wird. Renommierte Museen wie das Germanische Nationalmuseum gehören der Leibniz Gemeinschaft an, die 2003 der Berliner Erklärung beitrat. Von Open Access ist bei ihnen aber ebenfalls keine Spur zu finden, und auch nicht bei den allermeisten anderen geisteswissenschaftlichen Instituten dieser Wissenschaftsorganisation (siehe im einzelnen eine Fortsetzungsserie im Weblog „Archivalia“ im Sommer 2007, resümiert unter https://archiv.twoday.net/stories/4113065/ ).

Open Access ist nicht nur für Wissenschaftler wichtig. Auch Bürgerinnen und Bürger profitieren von freien Inhalten. Daher ist eine strikte Abgrenzung der Open-Access-Bewegung von den Projekten, die freie Inhalte („Open Content“, eine „digitale Allmende“) schaffen möchten, oder der „Creative Commons“-Bewegung, die Urheber dazu motivieren möchte, ihre Urheberrechte teilweise an die Allgemeinheit abzugeben, nicht möglich. Der riesige Zulauf, den die freie Mitmach-Enzyklopädie Wikipedia findet, oder der beachtliche Umfang des vom gleichen Träger, der einem Bildungsauftrag verpflichteten Wikimedia Foundation, betriebenen freie Bild- und Multimedia-Archivs Wikimedia Commons [14] zeigen, dass hier eine selbstbewusste Lobby für freie Inhalte wächst, mit der die kulturgutverwahrenden Einrichtungen zu rechnen haben werden.

Das „Digital Rights Management“ befindet sich in der Musikindustrie bereits wieder auf dem Rückzug, denn die Kunden meutern. Bei den Verlagen haben einige wenige bereits erkannt, dass sie mit Open Access, also kostenfreier Online-Zugänglichkeit, nachweislich mehr gedruckte Bücher verkaufen als ohne [15]. Von daher liegt es nahe, den Archiven, Bibliotheken, Museen und Denkmalämtern dringend zu empfehlen, mit Open Access ernst zu machen, die gemeinfreien Inhalte freizugeben und freie Projekte als Partner zu gewinnen. Die auf Verbote, künstliche Verknappung und Reproduktionsgebühren setzende kleinliche Krämermentalität schadet erwiesenermaßen dem kulturellen Auftrag der Institute, sieht man davon ab, dass sie auch juristisch fragwürdig ist. Anders als „Open Access“, für den es bereits erfolgreiche Geschäftsmodelle gibt, trägt sie auch den beispiellosen Chancen des digitalen Zeitalters nicht Rechnung: alter Wein in neuen Schläuchen. Es bleibt zu hoffen, dass die Open-Access-Bewegung und freie Projekte bald auch den Kulturgut-Bereich mit ihrer Dynamik anstecken werden. Wissenschaft und Bildung werden es ihm danken.

[Nachweise - nicht in der Druckfassung:]

[1] https://archiv.twoday.net/stories/3724405/

[2] https://www.jurawiki.de/FotoRecht

[3] https://www.zeit.de/2004/03/Bildrechte-digital

[4] BT-DS IV/270 Text

[5] Mazzone, Jason, "Copyfraud" . Brooklyn Law School, Legal Studies Paper No. 40 Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=787244

Siehe auch:

https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzrechtsber%C3%BChmung

[6] https://archiv.twoday.net/stories/3203578/

[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fotos_von_fremdem_Eigentum

[8] BGHZ 44, 288

https://de.wikisource.org/wiki/Bundesgerichtshof_-_Apfel-Madonna

[9] Kurzreferat "Open Access und die Archive" (Essen 2006)

https://archiv.twoday.net/stories/2712317/

[10] Volltexte von Gödan et al.

https://deposit.ddb.de/ep/netpub/89/96/96/967969689/_data_stat/www.dbi-berlin.de/dbi_pub/einzelth/rechtpub/re_pu_00.htm

[11] Zu Open Access siehe ausser

https://www.open-access.net

https://archiv.twoday.net/stories/2967274/

[12] https://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/policy/oa_basics/charter

Siehe auch den Beitrag von Simone Rieger/Urs Schoepflin in: Kunstchronik 60 (2007), S. 510-513

[13] https://archiv.twoday.net/stories/2518568/

[14] https://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite

[15] https://archiv.twoday.net/stories/3326893/

Ludwig Fürst von Oettingen-Wallerstein

Ludwig Fürst von Oettingen-Wallerstein

https://archiv.twoday.net/stories/4477824/ (Links nicht aktualisiert, Bild ergänzt)

sehe ich als Manifest für freie Inhalte.

Einige Hinweise auf ausgewählte Archivalia-Beiträge zum Thema gestern:

https://archiv.twoday.net/stories/581435588/

Alle Türchen: #bestof

***

Klaus Graf: Kulturgut muss frei sein!