Open Access

Das sind gute Nachrichten:

https://listserver.sigmaxi.org/sc/wa.exe?A2=ind11&L=american-scientist-open-access-forum&D=1&O=D&F=l&P=38672

https://listserver.sigmaxi.org/sc/wa.exe?A2=ind11&L=american-scientist-open-access-forum&D=1&O=D&F=l&P=38672

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Dezember 2011, 20:19 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Anlässlich des Kommentars

https://archiv.twoday.net/stories/38838536/#55776540

habe ich mal wieder einen Blick auf die Europeana und die dortigen Rechteangaben geworfen. Ich glaub es kaum: Die BSB München, die mich mit einer Strafanzeige überzog, weil ich sie des Copyfraud beschuldigte (was ich immer noch tue), hat ihre Digitalisate als "Public Domain" gekennzeichnet!

Nicht etwa als Public Domain "Public Domain Mark"

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

Sondern als CC0

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Leider wirft die Europeana das bei dem Copyright-Filter auf der linken Seite durcheinander, obwohl zwei getrennte Schubladen bestehen.

In der lokalen Münchner Präsentation sieht das natürlich anders aus. Da gilt immer noch der allgemeine Rechtevorbehalt:

https://mdz.bib-bvb.de/copyright.htm

Bei den Bavarica (Google-Digitalisate) heißt es:

"Die Dateien werden Ihnen nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke zur Verfügung gestellt."

Und wer ein PDF möchte, muss bescheinigen:

"Ich versichere, die heruntergeladene Datei ausschliesslich für private oder wissenschaftliche Zwecke zu verwenden."

Private oder wissenschaftliche Zwecke ist im übrigen keineswegs deckungsgleich mit persönliche, nichtkommerzielle Zwecke. Kommerzielle Auftragsforschung darf das PDF, aber nicht "die Dateien" nutzen. Eine berufliche nichtkommerzielle Nutzung (z.B. für den Schulunterricht) ist beim PDF nicht möglich, wohl aber bei den Dateien, wenn man "persönlich" sehr weitgehend auslegt.

Widersprüchliche Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten des Anbieters. Niemand muss sich an den altbekannten Copyfraud der BSB halten.

Das Darmstädter Copyfraud CC-BY-ND (dem jüngst die UB Giessen folgte) ist zwar genauso unbeachtlich, wirft aber die Frage auf, worauf sich das ND bezieht. Stünde das ganze Buch unter ND, wäre es unmöglich, eine einzelne Seite als Auszug zu veröffentlichen, da eine solche Kürzung immer eine Bearbeitung darstellt.

https://archiv.twoday.net/stories/38838536/#55776540

habe ich mal wieder einen Blick auf die Europeana und die dortigen Rechteangaben geworfen. Ich glaub es kaum: Die BSB München, die mich mit einer Strafanzeige überzog, weil ich sie des Copyfraud beschuldigte (was ich immer noch tue), hat ihre Digitalisate als "Public Domain" gekennzeichnet!

Nicht etwa als Public Domain "Public Domain Mark"

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

Sondern als CC0

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Leider wirft die Europeana das bei dem Copyright-Filter auf der linken Seite durcheinander, obwohl zwei getrennte Schubladen bestehen.

In der lokalen Münchner Präsentation sieht das natürlich anders aus. Da gilt immer noch der allgemeine Rechtevorbehalt:

https://mdz.bib-bvb.de/copyright.htm

Bei den Bavarica (Google-Digitalisate) heißt es:

"Die Dateien werden Ihnen nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke zur Verfügung gestellt."

Und wer ein PDF möchte, muss bescheinigen:

"Ich versichere, die heruntergeladene Datei ausschliesslich für private oder wissenschaftliche Zwecke zu verwenden."

Private oder wissenschaftliche Zwecke ist im übrigen keineswegs deckungsgleich mit persönliche, nichtkommerzielle Zwecke. Kommerzielle Auftragsforschung darf das PDF, aber nicht "die Dateien" nutzen. Eine berufliche nichtkommerzielle Nutzung (z.B. für den Schulunterricht) ist beim PDF nicht möglich, wohl aber bei den Dateien, wenn man "persönlich" sehr weitgehend auslegt.

Widersprüchliche Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten des Anbieters. Niemand muss sich an den altbekannten Copyfraud der BSB halten.

Das Darmstädter Copyfraud CC-BY-ND (dem jüngst die UB Giessen folgte) ist zwar genauso unbeachtlich, wirft aber die Frage auf, worauf sich das ND bezieht. Stünde das ganze Buch unter ND, wäre es unmöglich, eine einzelne Seite als Auszug zu veröffentlichen, da eine solche Kürzung immer eine Bearbeitung darstellt.

KlausGraf - am Samstag, 10. Dezember 2011, 16:28 - Rubrik: Open Access

DID YOU HAVE ANY IDEA? with Cassie FINDLAY from CaTV on Vimeo.

"My name is Cassie Findlay and I am an archivist, working primarily with digital records.When I saw what Julian Assange and WikiLeaks achieved with the releases last year it gave me renewed excitement about my work - a kind of ‘jolt’ – back to the core principles of our profession - that without access to documentary evidence of what our governments are doing in our names we cannot possibly have a sensible basis on which to make decisions in a healthy democracy.

What WikiLeaks has done also has been to show what I believe is a serious disconnect between current rules and practices around access to records and the tremendous shift we have seen in people’s expectations for access to information, and recognition of the great power it has to promote reform, particularly when it is shared rapidly and widely online. In Australia and in many other western countries we have lip service paid to greater openness while we know from many studies that it is more difficult than ever to succeed with applications under Freedom of Information - that efforts in the United States to declassify government information have been painfully slow - and that here in Australia we still have archives laws which apply blanket 20 or 30 year closure rules for general access to public records.

By contrast, WikiLeaks shows us how an archive can be formed directly from the affairs the records document – whether in a war zone or an embassy - and immediately serve an incredibly powerful purpose in society. It’s about turning the gatekeeper-controlled drips of information from powerful institutions to the people that we see now into a freely flowing, world transforming wave of evidence.

And amongst my peers in the archives and library world I am certainly not alone in supporting the work of WikiLeaks. I have spoken with many other archivists and librarians working here and in Europe and the United States – including senior practitioners working in universities, government and the private sector. We all support free speech, free press, and openness and accountability of government as crucial for a democratic society - and our great concern is that the struggle for these principles may be set back for years, or even decades, if the alleged whistleblower Bradley Manning is convicted or if the U.S. successfully prosecutes Julian Assange and WikiLeaks under trumped up espionage charges.

As an Australian, I find the persecution and threats specifically against Julian Assange and the abandonment of him by our government to be completely at odds with what I expect them to do for a citizen of this country - in particular one who has shown great courage and resilience in the face of forces that would crush many of us. Here we have the publisher and editor in chief of a free press organisation that has done nothing more than keep the promise that WikiLeaks makes to whistleblowers to achieve maximum impact for their material – and who continues to honour that promise. He should be defended and protected, not thrown under a bus in case we get in the way of the United States’ need for revenge.

I hope that what Julian Assange and WikiLeaks have done will trigger a new way for all of us to see the power and value of information to expose injustices and bring reform. And I hope very much that we in Australia will not allow our government to be complicit with the United States in punishing Julian Assange for opening up the archives. Thank you. "

Wolf Thomas - am Samstag, 10. Dezember 2011, 11:45 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Diskussionspapier des österreichischen FWF zu Open Access:

https://www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/zur-aktuellen-entwicklung-von-open-access.html

Aus Sicht des FWF kann das langfristige Ziel nur sein, das bisherige Publikationssystem so umzustellen, dass alle wissenschaftlichen Publikationen unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards im Original frei im Internet zugänglich sind.

Zitiert wird Brintzinger 2010 mit einem Diktum zur zukünftigen Rolle der Bibliotheken:

https://bib.gfz-potsdam.de/fernleihe/fl102996.pdf

https://www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/zur-aktuellen-entwicklung-von-open-access.html

Aus Sicht des FWF kann das langfristige Ziel nur sein, das bisherige Publikationssystem so umzustellen, dass alle wissenschaftlichen Publikationen unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards im Original frei im Internet zugänglich sind.

Zitiert wird Brintzinger 2010 mit einem Diktum zur zukünftigen Rolle der Bibliotheken:

https://bib.gfz-potsdam.de/fernleihe/fl102996.pdf

KlausGraf - am Dienstag, 6. Dezember 2011, 04:41 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Peter Murray Rust erklärt, warum:

https://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2011/11/29/scientists-should-never-use-cc-nc-this-explains-why/

Er bezieht sich auf einen Aufsatz:

Hagedorn G, Mietchen D, Morris R, Agosti D, Penev L, Berendsohn W, Hobern D (2011) Creative Commons licenses and the non-commercial condition: Implications for the re-use of biodiversity information. ZooKeys 150: 127-149. doi: https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.150.2189

Unberücksichtigt bleiben dort die vielen Ausführungen zum Thema von mir in Archivalia:

https://archiv.twoday.net/stories/6353383/

Siehe vor allem:

https://archiv.twoday.net/stories/4931334/

https://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2011/11/29/scientists-should-never-use-cc-nc-this-explains-why/

Er bezieht sich auf einen Aufsatz:

Hagedorn G, Mietchen D, Morris R, Agosti D, Penev L, Berendsohn W, Hobern D (2011) Creative Commons licenses and the non-commercial condition: Implications for the re-use of biodiversity information. ZooKeys 150: 127-149. doi: https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.150.2189

Unberücksichtigt bleiben dort die vielen Ausführungen zum Thema von mir in Archivalia:

https://archiv.twoday.net/stories/6353383/

Siehe vor allem:

https://archiv.twoday.net/stories/4931334/

KlausGraf - am Samstag, 3. Dezember 2011, 23:41 - Rubrik: Open Access

Shieber erläutert einmal mehr in sophistischer Weise die Harvard-Open-Access-Policy:

https://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/2011/12/02/clarifying-the-harvard-policies-a-response/

Genaue Zahlen kann oder Will er für die "Waiver" nicht nennen, er belässt es bei einer nicht überprüfbaren Schätzung.

Der Erfolg von Open-Access-Mandaten ist messbar. Aber Harnad und seine Gespielen sind daran nicht wirklich interessiert, sondern täuschen die Öffentlichkeit mit Pseudo-Zahlen.

Siehe auch

https://archiv.twoday.net/search?q=harvard+dash

Update: Neue Studie zum Erfolg von Mandaten:

https://www.press.jhu.edu/journals/portal_libraries_and_the_academy/portal_pre_print/current/articles/12.1xia.pdf

https://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/2011/12/02/clarifying-the-harvard-policies-a-response/

Genaue Zahlen kann oder Will er für die "Waiver" nicht nennen, er belässt es bei einer nicht überprüfbaren Schätzung.

Der Erfolg von Open-Access-Mandaten ist messbar. Aber Harnad und seine Gespielen sind daran nicht wirklich interessiert, sondern täuschen die Öffentlichkeit mit Pseudo-Zahlen.

Siehe auch

https://archiv.twoday.net/search?q=harvard+dash

Update: Neue Studie zum Erfolg von Mandaten:

https://www.press.jhu.edu/journals/portal_libraries_and_the_academy/portal_pre_print/current/articles/12.1xia.pdf

KlausGraf - am Samstag, 3. Dezember 2011, 19:31 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus meiner Sicht ist der von Harnad und seinen Anhänger propagierte Eprints-Button, mit dem interessierte Wissenschaftler in IRs automatisiert Eprints nicht Open Access zur Verfügung stehender Beiträge anfordern können, Unsinn und hat mit Open Access nichts zu tun. Ich verweise auf meine früheren zahlreichen Stellungnahmen dazu

https://archiv.twoday.net/search?q=eprints+button

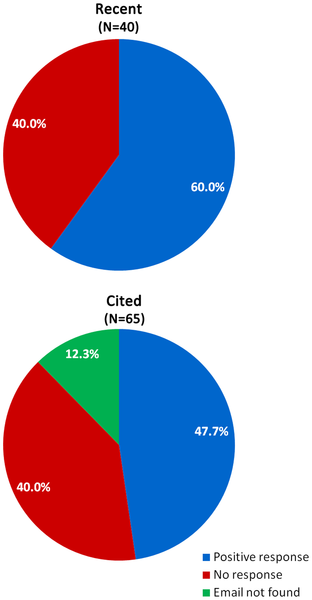

Voronin Y , Myrzahmetov A , Bernstein A , 2011 Access to Scientific Publications: The Scientist's Perspective. PLoS ONE 6(11): e27868. https://dx.doi.org/doi:10.1371/journal.pone.0027868 gibt jetzt zwar nicht über den IR-Button Aufschluss, aber über die Erfolgschancen der Anforderung von Eprints, die nicht Open Access zugänglich sind:

"Finally, we examined the response rates for reprint requests sent to corresponding authors, a method commonly used before internet access became widespread. Contacting corresponding authors with requests for electronic copies of articles by email resulted in a 55-60% success rate, although in some cases it took up to 1.5 months to get a response."

Im Klartext: In über 40 % aller Fälle war ein Kontaktversuch ERFOLGLOS, und es dauert teilweise sehr lang. Nichts spricht dafür, dass es bei den IR-Buttons besser aussehen könnte.

For “recent” papers, we sent out 40 requests and received 24 positive responses (60% success rate) (Fig. 3). For “cited” papers, we intended to send out 65 requests, but could not locate the email addresses of eight of the corresponding authors. For the remaining 57, requests were sent out and 31 authors responded by sending a copy of the paper (54% success rate). Among the 26 emails that were unsuccessful, 8 email addresses were outdated, one author declined to provide the paper citing copyright issues with the journal and the rest did not respond. The two thirds of those who replied to the request did so on the same day or the next. However, the other third of respondents took on average 11 days to reply (median 3 days, maximum 54 days).

Fig. 3:

Kontakte zu Kollegen mit Zugang oder z.B. mehr oder minder legale Logins scheinen die frühere Praxis, eine Kopie vom Autor anzufordern zurückgedrängt zu haben.

Interestingly, contacting authors directly no longer appears to be a common approach to obtain reprints of publications. Our experience may provide some clues as to why this is the case. The response rate to reprint requests of only 50–60% and the not uncommon long delay in response make contacting authors a very unreliable and time-consuming way to access articles. Moreover, even though contact information of the corresponding author is usually available for recently published articles on the journal's website, it is frequently missing for older literature, creating a “catch 22” situation in which only those individuals with access to the paper online or in hard copy know the contact information of the corresponding author. Even when this information is available, it can be outdated.

Angesichts dieser Ergebnisse erscheint es absurd, Harnad lemminghaft bei seinem Irrweg zu folgen. Die Anforderung vom Autor ist einfach zu unsicher als dass man eine Open-Access-Strategie darauf bauen könnte. Mandate mit "dark deposits", bei denen zum jetzigen Zeitpunkt klar ist, dass die hinterlegte Version (oft das Verlags-PDF) in absehbarer Zeit nicht zugänglich gemacht werden kann, nützen niemand. Der Eprints-Button stellt keine wirkliche Option dar, zumal es denkbar ist, dass Verlage rechtlich gegen ihn vorgehen.

Je mehr Open Access sich durchsetzt, um so weniger darf man an den Goodwill der Verlage glauben, denen die Felle wegschwimmen. Einträge in die SHERPA-Romeo-Liste sind nicht sakrosankt, sondern können von einem Tag auf den andern zurückgenommen werden.

https://archiv.twoday.net/search?q=eprints+button

Voronin Y , Myrzahmetov A , Bernstein A , 2011 Access to Scientific Publications: The Scientist's Perspective. PLoS ONE 6(11): e27868. https://dx.doi.org/doi:10.1371/journal.pone.0027868 gibt jetzt zwar nicht über den IR-Button Aufschluss, aber über die Erfolgschancen der Anforderung von Eprints, die nicht Open Access zugänglich sind:

"Finally, we examined the response rates for reprint requests sent to corresponding authors, a method commonly used before internet access became widespread. Contacting corresponding authors with requests for electronic copies of articles by email resulted in a 55-60% success rate, although in some cases it took up to 1.5 months to get a response."

Im Klartext: In über 40 % aller Fälle war ein Kontaktversuch ERFOLGLOS, und es dauert teilweise sehr lang. Nichts spricht dafür, dass es bei den IR-Buttons besser aussehen könnte.

For “recent” papers, we sent out 40 requests and received 24 positive responses (60% success rate) (Fig. 3). For “cited” papers, we intended to send out 65 requests, but could not locate the email addresses of eight of the corresponding authors. For the remaining 57, requests were sent out and 31 authors responded by sending a copy of the paper (54% success rate). Among the 26 emails that were unsuccessful, 8 email addresses were outdated, one author declined to provide the paper citing copyright issues with the journal and the rest did not respond. The two thirds of those who replied to the request did so on the same day or the next. However, the other third of respondents took on average 11 days to reply (median 3 days, maximum 54 days).

Fig. 3:

Kontakte zu Kollegen mit Zugang oder z.B. mehr oder minder legale Logins scheinen die frühere Praxis, eine Kopie vom Autor anzufordern zurückgedrängt zu haben.

Interestingly, contacting authors directly no longer appears to be a common approach to obtain reprints of publications. Our experience may provide some clues as to why this is the case. The response rate to reprint requests of only 50–60% and the not uncommon long delay in response make contacting authors a very unreliable and time-consuming way to access articles. Moreover, even though contact information of the corresponding author is usually available for recently published articles on the journal's website, it is frequently missing for older literature, creating a “catch 22” situation in which only those individuals with access to the paper online or in hard copy know the contact information of the corresponding author. Even when this information is available, it can be outdated.

Angesichts dieser Ergebnisse erscheint es absurd, Harnad lemminghaft bei seinem Irrweg zu folgen. Die Anforderung vom Autor ist einfach zu unsicher als dass man eine Open-Access-Strategie darauf bauen könnte. Mandate mit "dark deposits", bei denen zum jetzigen Zeitpunkt klar ist, dass die hinterlegte Version (oft das Verlags-PDF) in absehbarer Zeit nicht zugänglich gemacht werden kann, nützen niemand. Der Eprints-Button stellt keine wirkliche Option dar, zumal es denkbar ist, dass Verlage rechtlich gegen ihn vorgehen.

Je mehr Open Access sich durchsetzt, um so weniger darf man an den Goodwill der Verlage glauben, denen die Felle wegschwimmen. Einträge in die SHERPA-Romeo-Liste sind nicht sakrosankt, sondern können von einem Tag auf den andern zurückgenommen werden.

KlausGraf - am Freitag, 2. Dezember 2011, 02:16 - Rubrik: Open Access

Zusammengestellt von Jeffrey Beal, dem führenden Forscher auf diesem Gebiet:

https://metadata.posterous.com/83235355

Siehe hier

https://archiv.twoday.net/search?q=predatory

https://metadata.posterous.com/83235355

Siehe hier

https://archiv.twoday.net/search?q=predatory

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 17:18 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wie Elsevier sich fremde Arbeitsergebnisse aneignet, Data-mining verbietet und Versprechen bricht, schildert Peter Murray Rust:

https://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2011/11/27/textmining-my-years-negotiating-with-elsevier/

https://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2011/11/27/textmining-my-years-negotiating-with-elsevier/

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 02:42 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://epub.oeaw.ac.at/oa/

Dass die ÖAW mehr für OA tun will, ist überfällig. Leider sind nur sehr wenige Inhalte (nur 40 Monographien) OA verfügbar. Noch nicht einmal die wichtigen Handschriftenkataloge stehen zur Verfügung.

Pauser gibt im VÖBBLOG den nicht funktionierenden Link einer Pressemeldung an. Seinem Beitrag entnehme ich: "

Seit 2006 betreibt die ÖAW über ihren Verlag das institutionelle Repositorium EPUB.OEAW, das sich mit seinen rund 20.000 frei zugänglichen Dokumenten auch international sehen lassen kann." Eigenartig, dass man von den 20.000 Dokumenten so gar nichts mitbekommt, denn eine Eingrenzung auf allgemein zugängliche Dokumente ist nicht vorgesehen. Auch in den Trefferlisten (die Trefferzahl wird verschwiegen) wird OA nicht vermerkt. Man muss also jede einzelne Publikation aufrufen. Ein ordentliches IR sieht anders aus.

"Die ÖAW stellt die Infrastruktur EPUB.OEAW zur Verfügung und garantiert – entsprechend internationalen Gepflogenheiten – eine mindestens 10-jährige Speicherdauer der Daten und Forschungsergebnisse sowie entsprechende Qualitätssicherung für die Daten durch Crossref, Portico, ÖNB und ISO." Mit welchem Recht nimmt die ÖAW an, dass OA bedeutet, dass Inhalte nur zeitlich befristet zur Verfügung stehen? Die Berliner Erklärung sagt etwas anderes.

Fazit: Die ÖAW spuckt große Töne, ist aber in Sachen OA kein Musterknabe. Und Josef Pauser schreibt einfach nach, was sie verkündet.

Dass die ÖAW mehr für OA tun will, ist überfällig. Leider sind nur sehr wenige Inhalte (nur 40 Monographien) OA verfügbar. Noch nicht einmal die wichtigen Handschriftenkataloge stehen zur Verfügung.

Pauser gibt im VÖBBLOG den nicht funktionierenden Link einer Pressemeldung an. Seinem Beitrag entnehme ich: "

Seit 2006 betreibt die ÖAW über ihren Verlag das institutionelle Repositorium EPUB.OEAW, das sich mit seinen rund 20.000 frei zugänglichen Dokumenten auch international sehen lassen kann." Eigenartig, dass man von den 20.000 Dokumenten so gar nichts mitbekommt, denn eine Eingrenzung auf allgemein zugängliche Dokumente ist nicht vorgesehen. Auch in den Trefferlisten (die Trefferzahl wird verschwiegen) wird OA nicht vermerkt. Man muss also jede einzelne Publikation aufrufen. Ein ordentliches IR sieht anders aus.

"Die ÖAW stellt die Infrastruktur EPUB.OEAW zur Verfügung und garantiert – entsprechend internationalen Gepflogenheiten – eine mindestens 10-jährige Speicherdauer der Daten und Forschungsergebnisse sowie entsprechende Qualitätssicherung für die Daten durch Crossref, Portico, ÖNB und ISO." Mit welchem Recht nimmt die ÖAW an, dass OA bedeutet, dass Inhalte nur zeitlich befristet zur Verfügung stehen? Die Berliner Erklärung sagt etwas anderes.

Fazit: Die ÖAW spuckt große Töne, ist aber in Sachen OA kein Musterknabe. Und Josef Pauser schreibt einfach nach, was sie verkündet.

KlausGraf - am Sonntag, 20. November 2011, 16:45 - Rubrik: Open Access