Kulturgut

(Stand: 30.11.2006)

13. Sitzung

Mittwoch, 6. Dezember 2006, 10:00 Uhr

Erklärung des Präsidenten zur 60. Wiederkehr des

Inkrafttretens der Verfassung für Württemberg-Baden

Aus der TAGESORDNUNG

4. a) Antrag der Fraktion der SPD

- Einsetzung und Auftrag des Untersuchungsausschusses

„Das Handeln von Landesregierung und Landesbehörden beim Erwerb von Kunst- und Kulturgütern aus dem vermuteten

oder tatsächlichen Eigentum des Hauses Baden“

- Drucksache 14/577

Begründung: 5 Min., Aussprache: 10 Min. je Fraktion

b) Wahl der Mitglieder und der stellvertretenden

Mitglieder, der/des Vorsitzenden und der/des

stellvertretenden Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses

13. Sitzung

Mittwoch, 6. Dezember 2006, 10:00 Uhr

Erklärung des Präsidenten zur 60. Wiederkehr des

Inkrafttretens der Verfassung für Württemberg-Baden

Aus der TAGESORDNUNG

4. a) Antrag der Fraktion der SPD

- Einsetzung und Auftrag des Untersuchungsausschusses

„Das Handeln von Landesregierung und Landesbehörden beim Erwerb von Kunst- und Kulturgütern aus dem vermuteten

oder tatsächlichen Eigentum des Hauses Baden“

- Drucksache 14/577

Begründung: 5 Min., Aussprache: 10 Min. je Fraktion

b) Wahl der Mitglieder und der stellvertretenden

Mitglieder, der/des Vorsitzenden und der/des

stellvertretenden Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses

BCK - am Donnerstag, 30. November 2006, 20:43 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gerda Kircher, Karoline Luise von Baden als Kunstsammlerin, Karlsruhe 1933, S. 8

Caroline Luise Markgräfin von Baden 1723-1783. Stuttgart 1983, S. 116

Am 30. Juli 1783 schlossen die Söhne der Markgräfin gemäß ihren "Intentionen" einen Vergleich, demzufolge die geschlossenen Sammlungen (Gemälde, Naturalien mit Bibliothek, Porzellan, Zeichnungen) einen ewigen Fideikommiss bilden sollten, der dem jeweiligen Regenten zustehen sollte.

Der schriftliche Nachlass der Fürstin fiel an Prinz Friedrich, der die Originalmanuskripte in § 8 seines Testaments vom 25.1.1806 dem Archiv des Hausfideikommisses vermachte (nach seinem und seiner Frau Tod).

War die brüderliche Konvention von 1783 die Geburtsstunde des badischen Hausfideikommisses?

Caroline Luise Markgräfin von Baden 1723-1783. Stuttgart 1983, S. 116

Am 30. Juli 1783 schlossen die Söhne der Markgräfin gemäß ihren "Intentionen" einen Vergleich, demzufolge die geschlossenen Sammlungen (Gemälde, Naturalien mit Bibliothek, Porzellan, Zeichnungen) einen ewigen Fideikommiss bilden sollten, der dem jeweiligen Regenten zustehen sollte.

Der schriftliche Nachlass der Fürstin fiel an Prinz Friedrich, der die Originalmanuskripte in § 8 seines Testaments vom 25.1.1806 dem Archiv des Hausfideikommisses vermachte (nach seinem und seiner Frau Tod).

War die brüderliche Konvention von 1783 die Geburtsstunde des badischen Hausfideikommisses?

Badische Neueste Nachrichten, 29.11.06

Zähringer-Stiftung als Schwarzes Loch.

Landesvereinigung Baden verweist auf juristische Fakten im Kulturgüter-Streit / von Michael Hübl

https://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/2006/presse-bnn061129.php

DER THRON steht schon lange leer, doch Badens Erben wollen immer mehr.

Klischees sind wohlfeil und eignen sich gut für holzschnittartige Darstellungen der Wirklichkeit. Bei näherer Betrachtung erweisen sie sich allerdings oft als haltlos. Das durfte jetzt Robert Mürb feststellen. Den Vorsitzenden der "Landesvereinigung Baden in Europa" grämte sehr, dass badische Parlamentarier und Beamte schuld daran sein sollten, dass jetzt die Nachfahren des letzten Großherzogs von Baden meinen, sie könnten Ansprüche gegen das Land Baden-Württemberg geltend machen. Hätte man nach der Revolution von 1918 in Baden die Besitzverhältnisse ähnlich eindeutig geklärt wie in Württemberg, stünde man gegenüber den Abkömmlingen des ehemaligen Herrschergeschlechts heute besser da - so ein gängiges Argument, mit dem die Landesregierung ihren Plan zu verteidigen pflegte, Kulturgüter zum Verkauf freizugeben, bei denen man zumindest nicht ganz sicher sei, ob sie nicht vielleicht doch der Familie von Baden gehören könnten. (...)

Über 20 000 Unterschriften gegen die Stuttgarter Pläne hat allein die Landesvereinigung bislang gesammelt; am 6. Dezember soll das Protestpaket Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Günther H. Oettinger überreicht werden. Das wurde gestern bei einer Pressekonferenz in Karlsruhe bekannt gegeben.

Wichtiger war allerdings die Bekanntgabe der Ergebnisse umfangreicher Recherchen, die der Jurist Mario Wachter angestellt hat. Sie ergaben, dass man in Baden nach der Abdankung des Großherzogs Friedrich II. keineswegs so nachlässig verfuhr, wie gerne kolportiert wird. Wachter machte insbesondere auf Paragraph 8 des 1. Staatsvertrags vom März 1919 aufmerksam. Er enthält den Satz: "Damit sind alle gegenseitigen Ansprüche ausgeglichen." Laut Wachter handelt es sich dabei um eine sogenannte "Ausgleichsklausel", mit der sichergestellt und ausgeschlossen wird, dass jemand nachträglich juristische Sachverhalte geltend macht. "Unsere Regelung war eine anständige, keineswegs übertriebene Lösung", schrieb später der badische Finanzminister in seinen Lebenserinnerungen.

(...) Sie machte gleichwohl einen zweiten Vertrag erforderlich, der am 17. April 1930 im Badischen Gesetz- und Verordnungs-Blatt veröffentlicht wurde. Er sah den Kauf von Kunstwerken vor, die das damalige Land Baden für vier Millionen (bei einer Verzinsung von anfänglich sechs, später fünf Prozent) von der Adelsfamilie erwarb. Auch davon gab es Ausnahmen, die sehr genau aufgelistet sind, wie Wachter anhand der einschlägigen Drucksachen nachwies. Drei dieser Werke aus anerkanntem Privatbesitz, darunter Heinrich Issels "Festzug der badischen Landestrachten" hat das Land inzwischen erworben - anlässlich des Verkaufs von Schloss Baden-Baden vor rund zehn Jahren.

Als drittes entscheidendes Faktum führt Mario Wachter den Übergang der einstigen Hofbibliothek in die Verwaltung des Staates an, die bereits 1872 bestimmt wurde. Eine Frage musste freilich auch er offen lassen: Welche Rolle spielt die Zähringer-Stiftung, die 1954 eingesetzt wurde? Sie ist, wie Rudolf Mürb berichtete, die einzige Stiftung im Land, für die nicht das Regierungspräsidium Karlsruhe als Aufsichtsbehörde fungiert. Ungeklärt ist, was diese Stiftung überhaupt noch besitzt, und ob ihr bei der Ausarbeitung des Stiftungsvertrages nicht Objekte zugestanden wurden, die längst dem Staat übereignet waren. Wachter bezeichnete die Stiftung denn auch als "großes Schwarzes Loch" (...)

Das Haus Baden habe nie einen Anspruch auf den Besitz erhoben, so der kulturpolitische Sprecher der Fraktion [GRÜNE], Jürgen Walter, der zusammen mit der Karlsruher Abgeordneten Renate Rastätter und anderen Fraktionsmitgliedern das Archiv besuchte.

Möglicherweise sollte der geplante Handschriften-Verkauf zum guten Geschäft für den Kunsthändler Christoph Graf Douglas werden, der bereits beim Verkauf von Schloss Baden-Baden eine maßgebliche Rolle spielte. Nach Informationen der Grünen sollten zehn Millionen Euro als Provision für den Verkauf der Handschriften an Graf Douglas fließen, der als Finanzberater des Hauses Baden tätig ist. Weil er zugleich Vorstandsmitglied der Zähringer-Stiftung ist, könne ein Interessenkonflikt nicht ausgeschlossen werden, meint Jürgen Walter.

Zähringer-Stiftung als Schwarzes Loch.

Landesvereinigung Baden verweist auf juristische Fakten im Kulturgüter-Streit / von Michael Hübl

https://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/2006/presse-bnn061129.php

DER THRON steht schon lange leer, doch Badens Erben wollen immer mehr.

Klischees sind wohlfeil und eignen sich gut für holzschnittartige Darstellungen der Wirklichkeit. Bei näherer Betrachtung erweisen sie sich allerdings oft als haltlos. Das durfte jetzt Robert Mürb feststellen. Den Vorsitzenden der "Landesvereinigung Baden in Europa" grämte sehr, dass badische Parlamentarier und Beamte schuld daran sein sollten, dass jetzt die Nachfahren des letzten Großherzogs von Baden meinen, sie könnten Ansprüche gegen das Land Baden-Württemberg geltend machen. Hätte man nach der Revolution von 1918 in Baden die Besitzverhältnisse ähnlich eindeutig geklärt wie in Württemberg, stünde man gegenüber den Abkömmlingen des ehemaligen Herrschergeschlechts heute besser da - so ein gängiges Argument, mit dem die Landesregierung ihren Plan zu verteidigen pflegte, Kulturgüter zum Verkauf freizugeben, bei denen man zumindest nicht ganz sicher sei, ob sie nicht vielleicht doch der Familie von Baden gehören könnten. (...)

Über 20 000 Unterschriften gegen die Stuttgarter Pläne hat allein die Landesvereinigung bislang gesammelt; am 6. Dezember soll das Protestpaket Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Günther H. Oettinger überreicht werden. Das wurde gestern bei einer Pressekonferenz in Karlsruhe bekannt gegeben.

Wichtiger war allerdings die Bekanntgabe der Ergebnisse umfangreicher Recherchen, die der Jurist Mario Wachter angestellt hat. Sie ergaben, dass man in Baden nach der Abdankung des Großherzogs Friedrich II. keineswegs so nachlässig verfuhr, wie gerne kolportiert wird. Wachter machte insbesondere auf Paragraph 8 des 1. Staatsvertrags vom März 1919 aufmerksam. Er enthält den Satz: "Damit sind alle gegenseitigen Ansprüche ausgeglichen." Laut Wachter handelt es sich dabei um eine sogenannte "Ausgleichsklausel", mit der sichergestellt und ausgeschlossen wird, dass jemand nachträglich juristische Sachverhalte geltend macht. "Unsere Regelung war eine anständige, keineswegs übertriebene Lösung", schrieb später der badische Finanzminister in seinen Lebenserinnerungen.

(...) Sie machte gleichwohl einen zweiten Vertrag erforderlich, der am 17. April 1930 im Badischen Gesetz- und Verordnungs-Blatt veröffentlicht wurde. Er sah den Kauf von Kunstwerken vor, die das damalige Land Baden für vier Millionen (bei einer Verzinsung von anfänglich sechs, später fünf Prozent) von der Adelsfamilie erwarb. Auch davon gab es Ausnahmen, die sehr genau aufgelistet sind, wie Wachter anhand der einschlägigen Drucksachen nachwies. Drei dieser Werke aus anerkanntem Privatbesitz, darunter Heinrich Issels "Festzug der badischen Landestrachten" hat das Land inzwischen erworben - anlässlich des Verkaufs von Schloss Baden-Baden vor rund zehn Jahren.

Als drittes entscheidendes Faktum führt Mario Wachter den Übergang der einstigen Hofbibliothek in die Verwaltung des Staates an, die bereits 1872 bestimmt wurde. Eine Frage musste freilich auch er offen lassen: Welche Rolle spielt die Zähringer-Stiftung, die 1954 eingesetzt wurde? Sie ist, wie Rudolf Mürb berichtete, die einzige Stiftung im Land, für die nicht das Regierungspräsidium Karlsruhe als Aufsichtsbehörde fungiert. Ungeklärt ist, was diese Stiftung überhaupt noch besitzt, und ob ihr bei der Ausarbeitung des Stiftungsvertrages nicht Objekte zugestanden wurden, die längst dem Staat übereignet waren. Wachter bezeichnete die Stiftung denn auch als "großes Schwarzes Loch" (...)

Das Haus Baden habe nie einen Anspruch auf den Besitz erhoben, so der kulturpolitische Sprecher der Fraktion [GRÜNE], Jürgen Walter, der zusammen mit der Karlsruher Abgeordneten Renate Rastätter und anderen Fraktionsmitgliedern das Archiv besuchte.

Möglicherweise sollte der geplante Handschriften-Verkauf zum guten Geschäft für den Kunsthändler Christoph Graf Douglas werden, der bereits beim Verkauf von Schloss Baden-Baden eine maßgebliche Rolle spielte. Nach Informationen der Grünen sollten zehn Millionen Euro als Provision für den Verkauf der Handschriften an Graf Douglas fließen, der als Finanzberater des Hauses Baden tätig ist. Weil er zugleich Vorstandsmitglied der Zähringer-Stiftung ist, könne ein Interessenkonflikt nicht ausgeschlossen werden, meint Jürgen Walter.

BCK - am Mittwoch, 29. November 2006, 15:44 - Rubrik: Kulturgut

Zwei Anträge der Fraktion GRÜNE, über die bereits früher berichtet wurde, liegen jetzt mit den Stellungnahmen der zuständigen Ministerien vor:

Antrag

Fraktion GRÜNE 26.09.2006 Drs 14/343

und Stellungnahme des Finanzministeriums [vom 18.10.2006]

Sicherung der Handschriftensammlung der Badischen Landesbibliothek

https://www.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/0000/14_0343_d.pdf

Eingegangen 26.09.2006 / Ausgegeben: 01.12.2006

Antrag

Fraktion GRÜNE 25.10.2006 Drs 14/507

und Stellungnahme des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst [vom 17.11.2006]

Der geplante Verkauf von badischen Kulturgütern

Hier: Die rechtliche Stellung der Zähringer-Stiftung

https://www.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/0000/14_0507_d.pdf

Eingegangen: 25. 10. 2006 / Ausgegeben: 30. 11. 2006

Antrag

Fraktion GRÜNE 26.09.2006 Drs 14/343

und Stellungnahme des Finanzministeriums [vom 18.10.2006]

Sicherung der Handschriftensammlung der Badischen Landesbibliothek

https://www.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/0000/14_0343_d.pdf

Eingegangen 26.09.2006 / Ausgegeben: 01.12.2006

Antrag

Fraktion GRÜNE 25.10.2006 Drs 14/507

und Stellungnahme des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst [vom 17.11.2006]

Der geplante Verkauf von badischen Kulturgütern

Hier: Die rechtliche Stellung der Zähringer-Stiftung

https://www.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/0000/14_0507_d.pdf

Eingegangen: 25. 10. 2006 / Ausgegeben: 30. 11. 2006

BCK - am Mittwoch, 29. November 2006, 15:18 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zu den Recherchen von BCK unter

https://archiv.twoday.net/stories/2918302/#2998544

Siehe nun die Bildergalerie:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Christoph_I._%28Baden%29

Update:

Wilhelm Brambach: Bildnisse zur Geschichte des Badischen Fürstenhauses, 1884, S. 13f. enthält das Verzeichnis der Bildnisse von Christof I.:

44 Brustbild. Oelgemälde von Hans Baldung

K G. Koelitz, Gemälde-Galerie n. 87. Nagler, Künstler-Lexikon I S. 237. Woltmann II 445. Künstler-Lexikon h. v. J. Meyer II S. 624. 628 n. 21.

45 Dieselbe Aufnahme. Holzschnitt desselben Künstlers, 1511.

Koelitz a. a. O. Derschau II S. 29 n. 286. Bartsch, Peintre-Graveur VII S. 322 n. 59. Nagler, Künstler-Lexikon I S. 239. Künstler-Lexikon h. v. Meyer II S. 634 n. 144.

46 Dasselbe Bild in modernen Wiederholungen.

Lith. I. N. Heinemann, Tondruck, Badenia I (1859) z. S. 45f. - Stahlstich, E. Schuler inc.: Krieg, die beiden Schlösser zu Baden, Titelbild. Einzelblatt KG. - Lichtdruck nach Zeichnung von H. Götz bei v. Weech, Zähringer z. S. 20.

47 Knieende Figur. Miniaturbild.

KB. Mst. Durlac. 95a (f. 10v.)

48 Brustbild. Holzschnitt

Pantaleon III 15, deutsch S. 26, unzuverlässig; s. S. 4.

49 Spätere Darstellungen und Wiederholungen.

Oelgemälde: Beust, Schloss in Rastatt S. 24. Krieg, die beiden Schlösser zu Baden S. 88. 146 (Copie von Kisling). 171. 202 (Copie nach Cranach? Wohl Verwechslung mit H. Baldung, oben S. 13 Anm.) Verzeichniss S. 3 n. 14. S. 21 n. 68. - Abbildungen n. 18. - Moderne Wiederholung: Medaillon, Glasgemälde in Ebersteinschloss.

50 Bildnisse auf Münzen.

B. 52-54 (vergrössert: Lampadius, Beiträge, Titel). B. 55. 56. 58. Sch. III t. III. KB I 19.

51 Neuere plastische Darstellungen.

Büste von Fechtig: Krieg, die beiden Schlösser zu Baden S. 151. - Statuette von E. Meister: Konstanz, Wessenberg-Galerie; Mainau.

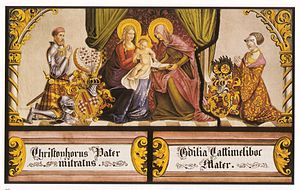

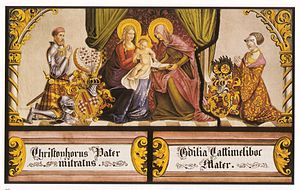

Familienbild.

52 Votivbild. Der Markgraf und die Markgräfin Ottilia mit zehn Söhnen und fünf Töchtern. Oelgemälde von Hans Baldung.

K G. Koelitz, Gemälde-Galerie n. 88. Copie: Lichtenthal, Fürstenkapelle. Woltmann II 445. Künstler-Lexikon h. v. Meyer II S. 624. 628 n. 22. - Herr, Lichtenthal S. 33 (irrige Angabe).

53 Dasselbe. Hiero. Holzach del Basil. Mart. Weis. sculp. Argent. Kupferstich, qu. fol.

Sch. II S. 287; vergl. Sachs III 139. Künstler-Lexikon h. v. Meyer II S. 637 n. 11.

https://archiv.twoday.net/stories/2918302/#2998544

Siehe nun die Bildergalerie:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Christoph_I._%28Baden%29

Update:

Wilhelm Brambach: Bildnisse zur Geschichte des Badischen Fürstenhauses, 1884, S. 13f. enthält das Verzeichnis der Bildnisse von Christof I.:

44 Brustbild. Oelgemälde von Hans Baldung

K G. Koelitz, Gemälde-Galerie n. 87. Nagler, Künstler-Lexikon I S. 237. Woltmann II 445. Künstler-Lexikon h. v. J. Meyer II S. 624. 628 n. 21.

45 Dieselbe Aufnahme. Holzschnitt desselben Künstlers, 1511.

Koelitz a. a. O. Derschau II S. 29 n. 286. Bartsch, Peintre-Graveur VII S. 322 n. 59. Nagler, Künstler-Lexikon I S. 239. Künstler-Lexikon h. v. Meyer II S. 634 n. 144.

46 Dasselbe Bild in modernen Wiederholungen.

Lith. I. N. Heinemann, Tondruck, Badenia I (1859) z. S. 45f. - Stahlstich, E. Schuler inc.: Krieg, die beiden Schlösser zu Baden, Titelbild. Einzelblatt KG. - Lichtdruck nach Zeichnung von H. Götz bei v. Weech, Zähringer z. S. 20.

47 Knieende Figur. Miniaturbild.

KB. Mst. Durlac. 95a (f. 10v.)

48 Brustbild. Holzschnitt

Pantaleon III 15, deutsch S. 26, unzuverlässig; s. S. 4.

49 Spätere Darstellungen und Wiederholungen.

Oelgemälde: Beust, Schloss in Rastatt S. 24. Krieg, die beiden Schlösser zu Baden S. 88. 146 (Copie von Kisling). 171. 202 (Copie nach Cranach? Wohl Verwechslung mit H. Baldung, oben S. 13 Anm.) Verzeichniss S. 3 n. 14. S. 21 n. 68. - Abbildungen n. 18. - Moderne Wiederholung: Medaillon, Glasgemälde in Ebersteinschloss.

50 Bildnisse auf Münzen.

B. 52-54 (vergrössert: Lampadius, Beiträge, Titel). B. 55. 56. 58. Sch. III t. III. KB I 19.

51 Neuere plastische Darstellungen.

Büste von Fechtig: Krieg, die beiden Schlösser zu Baden S. 151. - Statuette von E. Meister: Konstanz, Wessenberg-Galerie; Mainau.

Familienbild.

52 Votivbild. Der Markgraf und die Markgräfin Ottilia mit zehn Söhnen und fünf Töchtern. Oelgemälde von Hans Baldung.

K G. Koelitz, Gemälde-Galerie n. 88. Copie: Lichtenthal, Fürstenkapelle. Woltmann II 445. Künstler-Lexikon h. v. Meyer II S. 624. 628 n. 22. - Herr, Lichtenthal S. 33 (irrige Angabe).

53 Dasselbe. Hiero. Holzach del Basil. Mart. Weis. sculp. Argent. Kupferstich, qu. fol.

Sch. II S. 287; vergl. Sachs III 139. Künstler-Lexikon h. v. Meyer II S. 637 n. 11.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Stuttgarter Zeitung, 28.11.2006, Südwestdeutsche Ztg., S. 8

Millionenprovision im Kunstgüterstreit?

Landtagsgrüne vermuten Interessenkonflikt zwischen Zähringer-Stiftung und dem Haus Baden / von Meinrad Heck.

STUTTGART. Im Streit um die Kulturgüter des Fürstenhauses Baden haben die Landtagsgrünen im Generallandesarchiv Karlsruhe nachgeforscht. Nach Studium der Akten bleiben sie dabei: Druck auf die Landesregierung, aber ohne Untersuchungsausschuss.

(...) Den von den Genossen geplanten Untersuchungsausschuss lehnen die Grünen immer noch ab. Denn dieser Plan gehe ¸¸an den Realitäten vorbei". Der ¸¸Schlüssel" zur Lösung der Eigentumsfrage badischer Kunstgegenstände liege ausschließlich bei der so genannten Zähringer-Stiftung.

(...) Entscheidend an diesem Testament des Großherzogs aus dem Jahr 1952 ist der Umstand, dass sämtliche Kunstgegenstände, die der Herzog in seinem Besitz glaubte, ausdrücklich nicht verkauft, sondern der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten. Vor Wochen hatten StZ-Recherchen dieses Testament an die Öffentlichkeit gebracht. Jetzt haben die Grünen im Generallandesarchiv Karlsruhe entdeckt, dass das Haus Baden ¸¸nie einen Anspruch auf den Besitz erhoben" habe.

An der Existenz der Zähringer-Stiftung haben die Grünen nach Studium der Akten keinen Zweifel. Allen Beteiligten müsse demnach ¸¸klar sein, dass dieses Erbe nicht veräußert werden kann". Jene 70 Millionen Euro, die Ministerpräsident Oettinger nach dem Verkauf einer wertvollen Handschriftensammlung im Wege eines Vergleiches dem Haus Baden zukommen lassen wollte, sind den Grünen zufolge eine ¸¸fingierte Summe".

Oettinger habe später eine Zahl von 60 Millionen Euro genannt und Jürgen Walter glaubt zu wissen, warum plötzlich zehn Millionen fehlen. Sie seien ¸¸als Provision" für den Verkauf der Handschriften gedacht gewesen. Und sie hätten angeblich - Informationen des Grünen zufolge, deren Quelle er nicht nennen will - an den Finanzberater des Hauses Baden fließen sollen. Das ist dem Grünen-Sprecher zufolge der international tätige Kunsthändler Christoph Graf Douglas, der wiederum laut amtlichem Register Vorstandsmitglied der Zähringer-Stiftung ist und als solcher gemäß fürstlichem Testament besagte Kunstgegenstände der Öffentlichkeit erhalten sollte. Einen möglichen Interessenkonflikt samt Hintergründen wollen die Grünen nicht per Untersuchungsausschuss, sondern mit weiterem Aktenstudium aufklären.

--

Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Jürgen Walter GRÜNE in der Landtagsdebatte,

Jürgen Walter zu Gefälligkeitsgutachten und einem stillen Teilhaber

https://archiv.twoday.net/stories/2954062/#2970244

Gutachten zur Zähringer-Stiftung

https://archiv.twoday.net/stories/2954062/#2970284

Millionenprovision im Kunstgüterstreit?

Landtagsgrüne vermuten Interessenkonflikt zwischen Zähringer-Stiftung und dem Haus Baden / von Meinrad Heck.

STUTTGART. Im Streit um die Kulturgüter des Fürstenhauses Baden haben die Landtagsgrünen im Generallandesarchiv Karlsruhe nachgeforscht. Nach Studium der Akten bleiben sie dabei: Druck auf die Landesregierung, aber ohne Untersuchungsausschuss.

(...) Den von den Genossen geplanten Untersuchungsausschuss lehnen die Grünen immer noch ab. Denn dieser Plan gehe ¸¸an den Realitäten vorbei". Der ¸¸Schlüssel" zur Lösung der Eigentumsfrage badischer Kunstgegenstände liege ausschließlich bei der so genannten Zähringer-Stiftung.

(...) Entscheidend an diesem Testament des Großherzogs aus dem Jahr 1952 ist der Umstand, dass sämtliche Kunstgegenstände, die der Herzog in seinem Besitz glaubte, ausdrücklich nicht verkauft, sondern der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten. Vor Wochen hatten StZ-Recherchen dieses Testament an die Öffentlichkeit gebracht. Jetzt haben die Grünen im Generallandesarchiv Karlsruhe entdeckt, dass das Haus Baden ¸¸nie einen Anspruch auf den Besitz erhoben" habe.

An der Existenz der Zähringer-Stiftung haben die Grünen nach Studium der Akten keinen Zweifel. Allen Beteiligten müsse demnach ¸¸klar sein, dass dieses Erbe nicht veräußert werden kann". Jene 70 Millionen Euro, die Ministerpräsident Oettinger nach dem Verkauf einer wertvollen Handschriftensammlung im Wege eines Vergleiches dem Haus Baden zukommen lassen wollte, sind den Grünen zufolge eine ¸¸fingierte Summe".

Oettinger habe später eine Zahl von 60 Millionen Euro genannt und Jürgen Walter glaubt zu wissen, warum plötzlich zehn Millionen fehlen. Sie seien ¸¸als Provision" für den Verkauf der Handschriften gedacht gewesen. Und sie hätten angeblich - Informationen des Grünen zufolge, deren Quelle er nicht nennen will - an den Finanzberater des Hauses Baden fließen sollen. Das ist dem Grünen-Sprecher zufolge der international tätige Kunsthändler Christoph Graf Douglas, der wiederum laut amtlichem Register Vorstandsmitglied der Zähringer-Stiftung ist und als solcher gemäß fürstlichem Testament besagte Kunstgegenstände der Öffentlichkeit erhalten sollte. Einen möglichen Interessenkonflikt samt Hintergründen wollen die Grünen nicht per Untersuchungsausschuss, sondern mit weiterem Aktenstudium aufklären.

--

Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Jürgen Walter GRÜNE in der Landtagsdebatte,

Jürgen Walter zu Gefälligkeitsgutachten und einem stillen Teilhaber

https://archiv.twoday.net/stories/2954062/#2970244

Gutachten zur Zähringer-Stiftung

https://archiv.twoday.net/stories/2954062/#2970284

BCK - am Dienstag, 28. November 2006, 21:57 - Rubrik: Kulturgut

Neu auf dem Landtagsserver BW: Der

Antrag Fraktion SPD

(Abg. Ute Vogt, Helen Heberer, Stober und Fraktion)

25.10.2006 Drs 14/510

Das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes und insbesondere seine Handhabung in Bezug auf die Kulturgüter im Eigentum des Hauses Baden

der in der kommenden Parlamentssitzung im Dezember beraten werden wird, liegt jetzt mit der Stellungnahme der Landesregierung vor. Auszüge hieraus:

(Zur Kulturgüterliste)

"Die Gegenstände, die in Baden-Württemberg eingetragen sind, können im „Gesamtverzeichnis national wertvollen Kulturgutes nach §6 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung“ eingesehen werden. Abgedruckt ist die Aufstellung als Teil A der aus zwei Teilen bestehenden „Bekanntmachung der Gesamtverzeichnisse national wertvollen Kulturgutes und national wertvoller Archive“ mit Stand vom April 1999 im Bundesanzeiger des Bundesministeriums der Justiz vom 28. Mai 1999. Eine aktualisierte Fassung ist in Vorbereitung.

Die Gesamtverzeichnisse sind auch über das Internet zugänglich. Die aktuelle Liste „VuB – Kulturgüter – Gesamtverz. Kulturgut (Teil A) – (SV 1402)“ ist zusammen mit der Liste „VuB Kulturgüter – Gesamtverz. Archive (Teil B) – (SV 1402)“ im Internet unter www.zoll.de zu finden.

2. welche Rechtsgrundlagen in Baden-Württemberg zur Ausführung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung (BGBl. I 2001, S. 2785) bestehen;

In Baden-Württemberg wird das Gesetz ohne Ausführungsbestimmungen unmittelbar angewandt.

(...) Aus Sicht des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat sich das bestehende gesetzliche Instrumentarium bewährt. Ein aktueller Veränderungsbedarf besteht nicht. (...)

5. welche Maßnahmen die Landesregierung generell ergreifen wird, um in Baden-Württemberg befindliche national wertvolle Kulturgüter zuverlässig und vollständig vor der Abwanderung ins Ausland zu sichern;

"Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg hat auf der Grundlage des Kulturgutschutzgesetzes zwei Sachverständigenausschüsse

berufen. Beiden Gremien gehören jeweils fünf Sachverständige an, die regelmäßig zu Sitzungen zusammenkommen. Aufgabe dieser Gremien ist die Begutachtung von Eintragungsanträgen einerseits und die Erörterung spezifischer Fragestellungen des Kulturgutschutzes andererseits.

Unabhängig von der Arbeit dieser Gremien bleiben die Kultureinrichtungen des Landes aufgefordert, mitzuteilen, wenn Kulturgüter in die bundesweite Kulturgutschutzliste aufgenommen werden sollen.

II. 1. eine Liste jener Kulturgüter vorzulegen,

a) die aus Sicht der Landesregierung unstrittig im Eigentum des Hauses Baden sind

und

b) die nach Auffassung des Hauses Baden in dessen Eigentum sind;

2. eine Liste jener Kulturgüter vorzulegen, die jetzt zur Veräußerung anstehen;

Der zwischen dem Land und dem Haus Baden vorgesehene Vergleich über die eigentumsrechtliche Zuordnung einer Vielzahl bedeutender Kulturgüter hat als wesentliches Ziel die endgültige Klärung des Eigentums an den Sammlungen und Beständen und die Sicherung für das Land.

Zwar lassen sich die Bestände je nach historischem Schicksal, Erwerbs- und Veräußerungsvorgängen und gutachtlichen Stellungnahmen in verschiedene Zuordnungsgruppen zusammenfassen.

Das Alter und die wechselvolle Geschichte der einzelnen Gegenstände erschweren die eigentumsrechtliche Zuordnung. Um hier soweit als möglich eine Klärung herbeizuführen, hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst eine

Expertengruppe mit namhaften Fachwissenschaftlern eingesetzt.

Das Haus Baden hat in der jüngsten Vergangenheit auf der Grundlage historischer Erwerbstatbestände wiederholt das Eigentum an sämtlichen in Rede stehenden Kulturgütern beansprucht.

Eine Liste der betroffenen Ministerien [sic !] von zum Verkauf vorgesehenen Kulturgütern gibt es nicht."

3. das Antragsverfahren zur Aufnahme in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes für die national wertvollen Kulturgüter in der unter 1. a) erbetenen Liste einzuleiten.

"Nach weiterer Klärung der Eigentumsverhältnisse wird geprüft werden, ob und gegebenenfalls für welche Gegenstände ein Antragsverfahren zur Aufnahme in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes eingeleitet wird."

Weitere Parlamentaria zu Causa Karlsruhe vgl.

https://archiv.twoday.net/stories/2954062/

und dort verlinkte frühere Beiträge.

Antrag Fraktion SPD

(Abg. Ute Vogt, Helen Heberer, Stober und Fraktion)

25.10.2006 Drs 14/510

Das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes und insbesondere seine Handhabung in Bezug auf die Kulturgüter im Eigentum des Hauses Baden

der in der kommenden Parlamentssitzung im Dezember beraten werden wird, liegt jetzt mit der Stellungnahme der Landesregierung vor. Auszüge hieraus:

(Zur Kulturgüterliste)

"Die Gegenstände, die in Baden-Württemberg eingetragen sind, können im „Gesamtverzeichnis national wertvollen Kulturgutes nach §6 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung“ eingesehen werden. Abgedruckt ist die Aufstellung als Teil A der aus zwei Teilen bestehenden „Bekanntmachung der Gesamtverzeichnisse national wertvollen Kulturgutes und national wertvoller Archive“ mit Stand vom April 1999 im Bundesanzeiger des Bundesministeriums der Justiz vom 28. Mai 1999. Eine aktualisierte Fassung ist in Vorbereitung.

Die Gesamtverzeichnisse sind auch über das Internet zugänglich. Die aktuelle Liste „VuB – Kulturgüter – Gesamtverz. Kulturgut (Teil A) – (SV 1402)“ ist zusammen mit der Liste „VuB Kulturgüter – Gesamtverz. Archive (Teil B) – (SV 1402)“ im Internet unter www.zoll.de zu finden.

2. welche Rechtsgrundlagen in Baden-Württemberg zur Ausführung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung (BGBl. I 2001, S. 2785) bestehen;

In Baden-Württemberg wird das Gesetz ohne Ausführungsbestimmungen unmittelbar angewandt.

(...) Aus Sicht des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat sich das bestehende gesetzliche Instrumentarium bewährt. Ein aktueller Veränderungsbedarf besteht nicht. (...)

5. welche Maßnahmen die Landesregierung generell ergreifen wird, um in Baden-Württemberg befindliche national wertvolle Kulturgüter zuverlässig und vollständig vor der Abwanderung ins Ausland zu sichern;

"Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg hat auf der Grundlage des Kulturgutschutzgesetzes zwei Sachverständigenausschüsse

berufen. Beiden Gremien gehören jeweils fünf Sachverständige an, die regelmäßig zu Sitzungen zusammenkommen. Aufgabe dieser Gremien ist die Begutachtung von Eintragungsanträgen einerseits und die Erörterung spezifischer Fragestellungen des Kulturgutschutzes andererseits.

Unabhängig von der Arbeit dieser Gremien bleiben die Kultureinrichtungen des Landes aufgefordert, mitzuteilen, wenn Kulturgüter in die bundesweite Kulturgutschutzliste aufgenommen werden sollen.

II. 1. eine Liste jener Kulturgüter vorzulegen,

a) die aus Sicht der Landesregierung unstrittig im Eigentum des Hauses Baden sind

und

b) die nach Auffassung des Hauses Baden in dessen Eigentum sind;

2. eine Liste jener Kulturgüter vorzulegen, die jetzt zur Veräußerung anstehen;

Der zwischen dem Land und dem Haus Baden vorgesehene Vergleich über die eigentumsrechtliche Zuordnung einer Vielzahl bedeutender Kulturgüter hat als wesentliches Ziel die endgültige Klärung des Eigentums an den Sammlungen und Beständen und die Sicherung für das Land.

Zwar lassen sich die Bestände je nach historischem Schicksal, Erwerbs- und Veräußerungsvorgängen und gutachtlichen Stellungnahmen in verschiedene Zuordnungsgruppen zusammenfassen.

Das Alter und die wechselvolle Geschichte der einzelnen Gegenstände erschweren die eigentumsrechtliche Zuordnung. Um hier soweit als möglich eine Klärung herbeizuführen, hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst eine

Expertengruppe mit namhaften Fachwissenschaftlern eingesetzt.

Das Haus Baden hat in der jüngsten Vergangenheit auf der Grundlage historischer Erwerbstatbestände wiederholt das Eigentum an sämtlichen in Rede stehenden Kulturgütern beansprucht.

Eine Liste der betroffenen Ministerien [sic !] von zum Verkauf vorgesehenen Kulturgütern gibt es nicht."

3. das Antragsverfahren zur Aufnahme in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes für die national wertvollen Kulturgüter in der unter 1. a) erbetenen Liste einzuleiten.

"Nach weiterer Klärung der Eigentumsverhältnisse wird geprüft werden, ob und gegebenenfalls für welche Gegenstände ein Antragsverfahren zur Aufnahme in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes eingeleitet wird."

Weitere Parlamentaria zu Causa Karlsruhe vgl.

https://archiv.twoday.net/stories/2954062/

und dort verlinkte frühere Beiträge.

BCK - am Dienstag, 28. November 2006, 19:40 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Soeben erst sehe ich, dass der Text auch in Wikisource erfasst wurde:

https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_das_Dom%C3%A4nenverm%C3%B6gen_1919_%28Baden%29

Herzlichen Dank an die beiden Wikisource-Mitarbeiter, die den Text erfasst und erstkorrigiert haben!

https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_das_Dom%C3%A4nenverm%C3%B6gen_1919_%28Baden%29

Herzlichen Dank an die beiden Wikisource-Mitarbeiter, die den Text erfasst und erstkorrigiert haben!

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Reinhold-Schneider-Blätter - Heft 18 - Oktober 2006 (via BLB)

Reinhold-Schneider-Gesellschaft

Protest

Undenkbares soll denkbar werden: Die baden-württembergische Landesregierung will Bücherschätze im Wert von 70 Millionen Euro aus dem Hort der Badischen Landesbibliothek herausnehmen und dem Markgrafen von Baden überlassen.

Die Reinhold-Schneider-Gesellschaft protestiert gegen diesen zerstörerischen Eingriff in einen überkommenen Bestand, der eine über Jahrhunderte gewachsene und bewahrte Einheit darstellt. Die unersetzlichen Dokumente gehören zum unveräußerlichen Kulturerbe unseres Landes, das es zu schützen und zu erschließen gilt.

Als Folge der geplanten Versteigerung würden die alten Handschriften mit ihrem wertvollen Bilderwerk unwiederbringlich in alle Winde zerstreut werden. Die markgräfliche Familie ist ohnehin nicht auf die Herausgabe bestimmter Stücke erpicht, denn sie möchte die Bücher zu Geld machen, um ihr Schloss Salem zu erhalten. Mithin lassen sich die Ansprüche des Hauses Baden, soweit diese begründet sind, allemal in Geld abfinden. Das reiche Land Baden-Württemberg, das in den letzten Jahren im Raum Stuttgart mancherlei Prestigeobjekte erstellen konnte, sollte jetzt statt eines Ausverkaufs nach Wegen suchen, um eine etwaige Schuld aus Mitteln des Landeshaushalts oder der Landesstiftung zu begleichen. Sollte dem Schloss Salem der Verfall drohen, wäre dies eine Aufgabe des Landesdenkmalschutzes, der auch für private denkmalwürdige Bauten zuständig ist.

Die geplante Veräußerung unersetzlichen Kulturgutes ist geeignet, das öffentliche Ansehen des Landes Baden-Württemberg nachhaltig zu beschädigen. Wir fordern die Landesregierung auf, die wertvollen Kostbarkeiten der Badischen Landesbibliothek, zu denen auch der gesamte Nachlass des Schriftstellers und Dichters Reinhold Schneider gehört, nicht anzutasten.

Prof. Dr. Michael Albus

Vorsitzender der Reinhold-Schneider-Gesellschaft

Sandmühle 69

55262 Heidesheim / a. Rh.

Reinhold-Schneider-Gesellschaft

Protest

Undenkbares soll denkbar werden: Die baden-württembergische Landesregierung will Bücherschätze im Wert von 70 Millionen Euro aus dem Hort der Badischen Landesbibliothek herausnehmen und dem Markgrafen von Baden überlassen.

Die Reinhold-Schneider-Gesellschaft protestiert gegen diesen zerstörerischen Eingriff in einen überkommenen Bestand, der eine über Jahrhunderte gewachsene und bewahrte Einheit darstellt. Die unersetzlichen Dokumente gehören zum unveräußerlichen Kulturerbe unseres Landes, das es zu schützen und zu erschließen gilt.

Als Folge der geplanten Versteigerung würden die alten Handschriften mit ihrem wertvollen Bilderwerk unwiederbringlich in alle Winde zerstreut werden. Die markgräfliche Familie ist ohnehin nicht auf die Herausgabe bestimmter Stücke erpicht, denn sie möchte die Bücher zu Geld machen, um ihr Schloss Salem zu erhalten. Mithin lassen sich die Ansprüche des Hauses Baden, soweit diese begründet sind, allemal in Geld abfinden. Das reiche Land Baden-Württemberg, das in den letzten Jahren im Raum Stuttgart mancherlei Prestigeobjekte erstellen konnte, sollte jetzt statt eines Ausverkaufs nach Wegen suchen, um eine etwaige Schuld aus Mitteln des Landeshaushalts oder der Landesstiftung zu begleichen. Sollte dem Schloss Salem der Verfall drohen, wäre dies eine Aufgabe des Landesdenkmalschutzes, der auch für private denkmalwürdige Bauten zuständig ist.

Die geplante Veräußerung unersetzlichen Kulturgutes ist geeignet, das öffentliche Ansehen des Landes Baden-Württemberg nachhaltig zu beschädigen. Wir fordern die Landesregierung auf, die wertvollen Kostbarkeiten der Badischen Landesbibliothek, zu denen auch der gesamte Nachlass des Schriftstellers und Dichters Reinhold Schneider gehört, nicht anzutasten.

Prof. Dr. Michael Albus

Vorsitzender der Reinhold-Schneider-Gesellschaft

Sandmühle 69

55262 Heidesheim / a. Rh.

BCK - am Montag, 27. November 2006, 14:29 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die leicht erreichbaren Informationen dazu sind eingebracht worden in den Wikipedia-Artikel zum Bildhauer Joseph von Kopf.

https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Kopf

Wieder ein vom Haus Baden gebrochenes Versprechen: Das Atelier Kopfs sollte für IMMER an seiner Stelle bleiben, 1983 wurde es ins Landesmuseum transportiert.

https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Kopf

Wieder ein vom Haus Baden gebrochenes Versprechen: Das Atelier Kopfs sollte für IMMER an seiner Stelle bleiben, 1983 wurde es ins Landesmuseum transportiert.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen