Kulturgut

Während die Stuttgarter Ministerien froh sind, dass das Medieninteresse am Karlsruher Kulturgutdebakel nachgelassen hat und man auf die Arbeit der Expertenkommission verweist, hält der sogenannte Erbprinz (Vorname: Bernhard, Nachname: Markgraf von Baden) die PR-Mühle am Laufen, "offen und selbstbewusst" (über das "offen" lässt sich streiten).

Erwischt hat es nun auch die Pforzheimer Zeitung:

https://www.pz-news.de/suedwest/88927/index.html

Quelle (§ 51 UrhG): Fotograf Seeger, dpa, via pz-news.de

Quelle (§ 51 UrhG): Fotograf Seeger, dpa, via pz-news.de

Zu früheren Homestorys aus Schloss Salem:

https://archiv.twoday.net/search?q=bernhard+salem

Wenn die ehemals allerhöchste badische Familie im Südflügel logiert, müssten die anderen Schlossflügel doch für die Inventarisatoren des Landesamts für Denkmalpflege zur Verfügung stehen, oder?

Erwischt hat es nun auch die Pforzheimer Zeitung:

https://www.pz-news.de/suedwest/88927/index.html

Quelle (§ 51 UrhG): Fotograf Seeger, dpa, via pz-news.de

Quelle (§ 51 UrhG): Fotograf Seeger, dpa, via pz-news.de Zu früheren Homestorys aus Schloss Salem:

https://archiv.twoday.net/search?q=bernhard+salem

Wenn die ehemals allerhöchste badische Familie im Südflügel logiert, müssten die anderen Schlossflügel doch für die Inventarisatoren des Landesamts für Denkmalpflege zur Verfügung stehen, oder?

Das Historische Seminar der Kieler Universität hat zwei alte Drucke (Flacius 1574, Struve 1739) aus dem Bestand der Bibliothek der Fürstenschule Sankt Afra in Meißen, die in den 1960er Jahren legal erworben worden waren, der früheren Eigentümerin zurückgegeben, meldet die Freie Presse.

Auf der Homepage der Schule liest man zur Bibliotheksgeschichte nach 1945:

"1943/44 wurden die Bücher der Schulbibliothek in den Heizungskanal des Kellers verlegt. Den Bestand der Schülerbibliothek beließ man an ihrem Standort in den Schulräumen.

Vom 6. Mai bis 19. Dezember 1945 war die Schule von russischen Soldaten besetzt. Anfang 1946 wurde unter der Leitung von Dr. Siegfried Lorenz eine Arbeitsgruppe zur Rettung der verbliebenen Bestände eingesetzt. Ein großer Teil des Bestandes war durch Brand, Wasser und mutwillige Zerstörung für immer verloren. Wertvolle alte und neue Bücher mussten als spurlos verschwunden registriert werden. Weitere Verluste erlitt die Bibliothek durch die von der sowjetischen Militäradministration herausgegebenen Verbotsliste diverser Literatur, die an alle Bibliotheken in der sowjetischen Besatzungszone verteilt wurde.

Von den 24.000 Bänden der Bibliothek vor dem Krieg waren nach Kriegsende noch etwa 13.000 erhalten. Davon gingen 8.000an das ehemalige Kriegsarchiv nach Dresden, von denen wiederum 2.000 in den Bestand der Landesbibliothek (heute Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) eingearbeitet wurden. Die restlichen 6.000 verteilte man an andere sächsische Bibliotheken. Etwa 1.000 Bände hatte man bereits vor dem Krieg an die Universitätsbibliothek Leipzig per Fernleihe entsandt. Weitere etwa 4.400 Bücher sowie die Stiftungsbibliotheken wurden angeblich in Meißen belassen; ihr Verbleib ist nicht bekannt. Lediglich ein paar wenige Handschriften sind im Stadtarchiv Meißen vorzufinden.

Nach der Neugründung der Schule im Jahre 2001 wurde eine neue Bibliothek für die Afraner ins Leben gerufen, deren Bestand gänzlich neu aufgebaut werden musste. Mit vielen Spenden und dem Ziel, die alten Afra-Bestände insbesondere von der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden und der Universitätsbibliothek Leipzig, zurückzuholen, wird versucht an alte Traditionen anzuknüpfen und den Afranern die Literatur und die Informationen zur Verfügung zu stellen, die nötig sind, ihrem Bedarf in ausreichendem und möglichst darüber hinaus gehendem Maß nachzukommen."

Quelle: https://www.sn.schule.de/~afragym

Quelle: https://www.sn.schule.de/~afragym

Nach der Freien Presse sind bislang etwa 100 Bücher zurückgekommen.

Im Handbuch der histor. Buchbeständen Sachen II gibt es keinen eigenen Artikel zur Schulbibliothek. Im Artikel zum Stadtarchiv wird allerdings erwähnt, dass man Bestände der Schule übernommen habe.

Wie gelangten solche Bestände ins Antiquariat?

Das ist eine düstere Geschichte und weissgott kein Ruhmesblatt für das Zentralantiquariat der DDR, das noch 2007 im Zusammenhang mit den Eichstätter Verscherbelungen eine schändliche Rolle spielt (siehe https://archiv.twoday.net/stories/3143469/#3213206 ).

Die Recherchen von Dirk Sangmeister in der NZZ vom 15.4.2002

müssen ausführlich zitiert werden, damit man die Hintergründe begreift.

Ein Akt der grossen Kulturbarbarei

Die systematische Zerschlagung historischer Buchbestände in der DDR

Systematisch sind in der DDR, vor allem im Zuge der Gebiets- und Verwaltungsreform von 1952/53, fast alle kleineren und mittleren historischen Bibliotheken liquidiert worden. Ihre Bestände gelangten über die 1953 gegründete Zentralstelle für wissenschaftliche Altbestände teils in andere Bibliotheken, teils wurden sie zu Altpapier eingestampft, zur Hauptsache aber wurden die oft bedeutenden Sammlungen zur Devisenbeschaffung an Antiquariate in die Bundesrepublik verschachert. [...]

Systematisch sind in der DDR, vor allem im Zuge der Gebiets- und Verwaltungsreform von 1952/53, fast alle kleineren und mittleren historischen Bibliotheken liquidiert worden. Die Landesbibliotheken in Altenburg, Dessau, Neustrelitz und Sondershausen, dazu Dutzende von alten Rats-, Schul-, Archiv- und Klosterbibliotheken in Eisenach, Grimma, Güstrow, Meissen, Plauen, Saalfeld, Wernigerode und anderswo - sie alle wurden ausgeschlachtet, zerschlagen, geschlossen oder zu Stadtbibliotheken degradiert. Man favorisierte vermeintlich fortschrittliche Büchereien für Arbeiter und Bauern sowie wissenschaftliche Allgemeinbibliotheken mit «einem an den Grundwerten des Sozialismus orientierten Buchbestand». Frühere Feudalbibliotheken aus Zeiten der deutschen Kleinstaaterei, voll mit verstaubten bürgerlichen Bildungsgütern, wollte man nicht fortführen in der DDR. So wurden im sächsischen Grimma die Bücher der 1543 gegründeten Fürstenschule über viele Jahre hinweg verfeuert, verteilt, veruntreut oder verramscht. Ein «Sachsenspiegel» von 1474 verschwand spurlos, Pergamentbände wurden für zwei Mark das Stück verkauft, Briefe von Melanchthon und anderen Humanisten wanderten vermutlich ins Altpapier.

Die vielen hunderttausend Bücher, die allerorten mit Lastwagen abtransportiert wurden aus all den Bibliotheken, die zwar eine grosse Vergangenheit, nun aber keine Zukunft mehr hatten, wurden überwiegend der nächstbesten Universitäts- oder Grossbibliothek zugeschlagen, wo sie die oft beträchtlichen Kriegsverluste ersetzen sollten. Interesse und Kapazitäten der Bibliotheken in Berlin, Dresden, Gotha, Halle, Jena, Leipzig und Schwerin waren jedoch begrenzt, denn dort lagerten in feuchten Kellern oder baufälligen Aussenmagazinen schon zahllose Schloss- und Adelsbibliotheken, deren Besitzer 1945 in den Westen geflüchtet oder durch die anschliessende Bodenreform enteignet worden waren.

Altpapier oder Devisen

1953 wurde deshalb die Zentralstelle für wissenschaftliche Altbestände gegründet, die zunächst der Gothaer Landesbibliothek, ab 1959 der Ostberliner Staatsbibliothek angegliedert war. Ihre Aufgabe sollte es sein, die Bestände der aufgelösten Bibliotheken sowie die Dubletten der Grossbibliotheken zu sichten, bibliographisch zu erfassen und dann an solche Bibliotheken zu verteilen, die Bedarf an diesen Werken anmeldeten. Die vielen alten Bücher sollten andernorts neue Leser finden. So weit die Theorie.

Die realsozialistische Praxis sah dann ganz anders aus. Zwischen 1959 und 1989 gingen der Zentralstelle mehr als sechs Millionen Bücher zu. Die Bibliotheken, denen all diese Bücher zugute kommen sollten, interessierten sich jedoch für nur etwa 700 000 Werke, rund zehn Prozent des Altbestandes. Was geschah mit dem riesigen Rest? Man versuchte, ihn volkswirtschaftlich sinnvoll zu verwerten. Dazu gab es zwei Möglichkeiten: Die eine davon hiess «VEB Sekundärrohstoffverwertung», das heisst auf Deutsch: Ab zum Altpapier. Fast drei Millionen Bücher, überwiegend neuere Literatur, aber auch alte Werke in beklagenswertem Zustand, um die man weiter kein Aufhebens machen wollte, wurden eingestampft und zu Papierbrei vermahlen. Die zweite Möglichkeit war etwas eleganter, vor allem aber sehr viel profitabler: Sie hiess «Zentralantiquariat Leipzig». Gut drei Millionen Bände gingen diesen Weg.

Dem 1959 gegründeten Zentralantiquariat (ZA) waren die alten Bücher eine überaus willkommene Ware, die sich blendend verkaufen liess, aber nicht im Inland, sondern via «Buchexport» an das kapitalistische Ausland. Schon im Mai 1958 war im Leipziger «Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel» dazu aufgerufen worden, «alle Reserven zu mobilisieren, um exportfähige Titel zur Verfügung zu stellen», die dadurch zu erzielenden Devisen sollten «der Verbesserung der Lebenslage der Bevölkerung» dienen.

Die Bibliothekare aus Berlin arbeiteten Hand in Hand mit den Antiquaren aus Leipzig. Man sichtete gemeinsam die Altbestände und zerschlug oft schon an Ort und Stelle die fraglichen Sammlungen, indem man die Bücher kurzerhand auf drei grosse Haufen verteilte: einen für die Zentralstelle für wissenschaftliche Altbestände (ZwA), einen für das Zentralantiquariat und einen für die Makulatur. Nachdem 1961 in der Landesbibliothek Dessau 13 500 Bände flüchtig gesichtet worden waren, fiel die Bilanz folgendermassen aus: «1 Tonne ältere Zeitschriften - unbrauchbar. 5 Tonnen Monographien und Serien - an das ZA. 2,5 Tonnen Biographien, Genealogien, Rara, Länder- und Reisebeschreibungen - an die ZwA.» Dass sich jedoch «auch unter angeblichen Makulaturbergen wertvolle Stücke» verbargen, war dem ersten Leiter der Zentralstelle, Gerhard Pachnicke, zwar bewusst, änderte aber wenig an der Praxis.

Weil viel Geld zu verdienen war mit diesen alten Büchern und da zugleich auch die staatlichen Planvorgaben bezüglich der zu erzielenden Exporterlöse höher wurden, begannen die Antiquare bald, sich mit den Bibliothekaren darüber zu streiten, wer zuerst zugreifen durfte. Das Zentralantiquariat wollte sich nicht länger mit den minderwertigen Restbeständen begnügen, sondern die besten Bücher zum Verkauf haben, und zwar möglichst vorab. Fortan ging nicht nur Dutzendware aus dem 18. und 19. Jahrhundert ans Zentralantiquariat, es gelangten vielmehr immer wieder auch kostbare Werke des Barock, Rara und Illustrata, Erst- und Prachtausgaben nach Leipzig, wo in zehn Lagern unter miserablen Bedingungen Millionen von Büchern und Zeitschriften gehortet wurden. Weil der Verkauf jedes einzelnen Titels per Katalog oder Auktion langwierig war und die Begehrlichkeiten westlicher Händler grösser wurden, ging man bald dazu über, an bevorzugte Grosskunden wie Thulin in Stockholm, Hans Horst Koch in Westberlin und nicht zuletzt Ulrich Keip in Frankfurt Jahr für Jahr ganze Lastwagen, später Container voller Bücher zu verkaufen. Aus Kulturgut war Stückgut geworden.

Sehr trüb wurden die Geschäfte mit den alten Büchern dann in den achtziger Jahren, als die Devisenknappheit der DDR einerseits und die Nachfrage aus der BRD andererseits immer grösser wurden. Eine besonders zwielichtige Rolle spielte dabei Johannes Wend, der lange Jahre die Geschäfte des Zentralantiquariates mitbestimmte, ehe er 1987 zum volkseigenen Betrieb «Kunst und Antiquitäten» mit Hauptsitz in Mühlenbeck bei Berlin wechselte. Die von der Staatssicherheit geführte Firma unterstand dem Ministerium für Aussenhandel des Staatssekretärs Alexander Schalck-Golodkowski und hatte nur ein Ziel, der DDR mit allen Mitteln Devisen zu verschaffen.

Detailliert deckte Sangmeister die Verstrickung der bundesdeutschen Antiquare in diesen üblen Handel auf. Dass das Zentralantiquariat bis heute keinerlei Unrechtsbewusstsein zeigt, spricht für sich.

Ausdrücklich erwähnt Sangmeister die Schule in Meißen:

Die meisten der damals zerschlagenen Bibliotheken haben sich bis heute nicht wieder erholt. Die traditionsreichen Fürstenschulen in Grimma und Meissen verfügen über keinen historischen Buchbestand mehr, die Carl-Alexander-Bibliothek in Eisenach besitzt nur noch ein Zehntel ihrer einstmals 60 000 Bücher, viele andere einst prächtige Bibliotheken fristen heute als gehobene Stadtbüchereien eine traurige Randexistenz. Die Aussichten, dass die betroffenen Bibliotheken ihre früheren Bestände zurückerhalten könnten, sind gering, weil in der Regel niemand nachvollziehen kann, wo sich ihre von der Zentralstelle verteilten oder vom Zentralantiquariat verkauften Bücher heute befinden. Ausserdem haben sie - im Gegensatz zu den durch die Bodenreform enteigneten Privatpersonen - rechtlich keinen Anspruch auf Rückgabe, denn gegen geltende Gesetze wurde nur in Einzelfällen verstossen.

Treffend schreibt Sangmeister: Und wahr ist auch, dass der planwirtschaftliche Ausverkauf von Kulturgütern in das kapitalistische Ausland nie ein solches Ausmass hätte annehmen können, wenn es nicht im Westen sehr geschäftstüchtige, sehr skrupellose Antiquare gegeben hätte, deren teils unwissende, teils gutgläubige Kunden mehr Begehrlichkeiten als Bedenken hatten.

Ohne skrupellose Antiquare und "Kulturgutschützer" a la Graf Douglas wären viele geschlossene Sammlungen, die gewissenlos in alle Winde zerstreut wurden, noch erhalten! Solange man den vertretern dieses halbseidenen Gewerbe nicht die Maske herunterreißt (bei den Antiken erfolgt das ja bereits ansatzweise), wird das Lamento über Kulturgutverluste anhalten.

Auf der Homepage der Schule liest man zur Bibliotheksgeschichte nach 1945:

"1943/44 wurden die Bücher der Schulbibliothek in den Heizungskanal des Kellers verlegt. Den Bestand der Schülerbibliothek beließ man an ihrem Standort in den Schulräumen.

Vom 6. Mai bis 19. Dezember 1945 war die Schule von russischen Soldaten besetzt. Anfang 1946 wurde unter der Leitung von Dr. Siegfried Lorenz eine Arbeitsgruppe zur Rettung der verbliebenen Bestände eingesetzt. Ein großer Teil des Bestandes war durch Brand, Wasser und mutwillige Zerstörung für immer verloren. Wertvolle alte und neue Bücher mussten als spurlos verschwunden registriert werden. Weitere Verluste erlitt die Bibliothek durch die von der sowjetischen Militäradministration herausgegebenen Verbotsliste diverser Literatur, die an alle Bibliotheken in der sowjetischen Besatzungszone verteilt wurde.

Von den 24.000 Bänden der Bibliothek vor dem Krieg waren nach Kriegsende noch etwa 13.000 erhalten. Davon gingen 8.000an das ehemalige Kriegsarchiv nach Dresden, von denen wiederum 2.000 in den Bestand der Landesbibliothek (heute Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) eingearbeitet wurden. Die restlichen 6.000 verteilte man an andere sächsische Bibliotheken. Etwa 1.000 Bände hatte man bereits vor dem Krieg an die Universitätsbibliothek Leipzig per Fernleihe entsandt. Weitere etwa 4.400 Bücher sowie die Stiftungsbibliotheken wurden angeblich in Meißen belassen; ihr Verbleib ist nicht bekannt. Lediglich ein paar wenige Handschriften sind im Stadtarchiv Meißen vorzufinden.

Nach der Neugründung der Schule im Jahre 2001 wurde eine neue Bibliothek für die Afraner ins Leben gerufen, deren Bestand gänzlich neu aufgebaut werden musste. Mit vielen Spenden und dem Ziel, die alten Afra-Bestände insbesondere von der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden und der Universitätsbibliothek Leipzig, zurückzuholen, wird versucht an alte Traditionen anzuknüpfen und den Afranern die Literatur und die Informationen zur Verfügung zu stellen, die nötig sind, ihrem Bedarf in ausreichendem und möglichst darüber hinaus gehendem Maß nachzukommen."

Quelle: https://www.sn.schule.de/~afragym

Quelle: https://www.sn.schule.de/~afragymNach der Freien Presse sind bislang etwa 100 Bücher zurückgekommen.

Im Handbuch der histor. Buchbeständen Sachen II gibt es keinen eigenen Artikel zur Schulbibliothek. Im Artikel zum Stadtarchiv wird allerdings erwähnt, dass man Bestände der Schule übernommen habe.

Wie gelangten solche Bestände ins Antiquariat?

Das ist eine düstere Geschichte und weissgott kein Ruhmesblatt für das Zentralantiquariat der DDR, das noch 2007 im Zusammenhang mit den Eichstätter Verscherbelungen eine schändliche Rolle spielt (siehe https://archiv.twoday.net/stories/3143469/#3213206 ).

Die Recherchen von Dirk Sangmeister in der NZZ vom 15.4.2002

müssen ausführlich zitiert werden, damit man die Hintergründe begreift.

Ein Akt der grossen Kulturbarbarei

Die systematische Zerschlagung historischer Buchbestände in der DDR

Systematisch sind in der DDR, vor allem im Zuge der Gebiets- und Verwaltungsreform von 1952/53, fast alle kleineren und mittleren historischen Bibliotheken liquidiert worden. Ihre Bestände gelangten über die 1953 gegründete Zentralstelle für wissenschaftliche Altbestände teils in andere Bibliotheken, teils wurden sie zu Altpapier eingestampft, zur Hauptsache aber wurden die oft bedeutenden Sammlungen zur Devisenbeschaffung an Antiquariate in die Bundesrepublik verschachert. [...]

Systematisch sind in der DDR, vor allem im Zuge der Gebiets- und Verwaltungsreform von 1952/53, fast alle kleineren und mittleren historischen Bibliotheken liquidiert worden. Die Landesbibliotheken in Altenburg, Dessau, Neustrelitz und Sondershausen, dazu Dutzende von alten Rats-, Schul-, Archiv- und Klosterbibliotheken in Eisenach, Grimma, Güstrow, Meissen, Plauen, Saalfeld, Wernigerode und anderswo - sie alle wurden ausgeschlachtet, zerschlagen, geschlossen oder zu Stadtbibliotheken degradiert. Man favorisierte vermeintlich fortschrittliche Büchereien für Arbeiter und Bauern sowie wissenschaftliche Allgemeinbibliotheken mit «einem an den Grundwerten des Sozialismus orientierten Buchbestand». Frühere Feudalbibliotheken aus Zeiten der deutschen Kleinstaaterei, voll mit verstaubten bürgerlichen Bildungsgütern, wollte man nicht fortführen in der DDR. So wurden im sächsischen Grimma die Bücher der 1543 gegründeten Fürstenschule über viele Jahre hinweg verfeuert, verteilt, veruntreut oder verramscht. Ein «Sachsenspiegel» von 1474 verschwand spurlos, Pergamentbände wurden für zwei Mark das Stück verkauft, Briefe von Melanchthon und anderen Humanisten wanderten vermutlich ins Altpapier.

Die vielen hunderttausend Bücher, die allerorten mit Lastwagen abtransportiert wurden aus all den Bibliotheken, die zwar eine grosse Vergangenheit, nun aber keine Zukunft mehr hatten, wurden überwiegend der nächstbesten Universitäts- oder Grossbibliothek zugeschlagen, wo sie die oft beträchtlichen Kriegsverluste ersetzen sollten. Interesse und Kapazitäten der Bibliotheken in Berlin, Dresden, Gotha, Halle, Jena, Leipzig und Schwerin waren jedoch begrenzt, denn dort lagerten in feuchten Kellern oder baufälligen Aussenmagazinen schon zahllose Schloss- und Adelsbibliotheken, deren Besitzer 1945 in den Westen geflüchtet oder durch die anschliessende Bodenreform enteignet worden waren.

Altpapier oder Devisen

1953 wurde deshalb die Zentralstelle für wissenschaftliche Altbestände gegründet, die zunächst der Gothaer Landesbibliothek, ab 1959 der Ostberliner Staatsbibliothek angegliedert war. Ihre Aufgabe sollte es sein, die Bestände der aufgelösten Bibliotheken sowie die Dubletten der Grossbibliotheken zu sichten, bibliographisch zu erfassen und dann an solche Bibliotheken zu verteilen, die Bedarf an diesen Werken anmeldeten. Die vielen alten Bücher sollten andernorts neue Leser finden. So weit die Theorie.

Die realsozialistische Praxis sah dann ganz anders aus. Zwischen 1959 und 1989 gingen der Zentralstelle mehr als sechs Millionen Bücher zu. Die Bibliotheken, denen all diese Bücher zugute kommen sollten, interessierten sich jedoch für nur etwa 700 000 Werke, rund zehn Prozent des Altbestandes. Was geschah mit dem riesigen Rest? Man versuchte, ihn volkswirtschaftlich sinnvoll zu verwerten. Dazu gab es zwei Möglichkeiten: Die eine davon hiess «VEB Sekundärrohstoffverwertung», das heisst auf Deutsch: Ab zum Altpapier. Fast drei Millionen Bücher, überwiegend neuere Literatur, aber auch alte Werke in beklagenswertem Zustand, um die man weiter kein Aufhebens machen wollte, wurden eingestampft und zu Papierbrei vermahlen. Die zweite Möglichkeit war etwas eleganter, vor allem aber sehr viel profitabler: Sie hiess «Zentralantiquariat Leipzig». Gut drei Millionen Bände gingen diesen Weg.

Dem 1959 gegründeten Zentralantiquariat (ZA) waren die alten Bücher eine überaus willkommene Ware, die sich blendend verkaufen liess, aber nicht im Inland, sondern via «Buchexport» an das kapitalistische Ausland. Schon im Mai 1958 war im Leipziger «Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel» dazu aufgerufen worden, «alle Reserven zu mobilisieren, um exportfähige Titel zur Verfügung zu stellen», die dadurch zu erzielenden Devisen sollten «der Verbesserung der Lebenslage der Bevölkerung» dienen.

Die Bibliothekare aus Berlin arbeiteten Hand in Hand mit den Antiquaren aus Leipzig. Man sichtete gemeinsam die Altbestände und zerschlug oft schon an Ort und Stelle die fraglichen Sammlungen, indem man die Bücher kurzerhand auf drei grosse Haufen verteilte: einen für die Zentralstelle für wissenschaftliche Altbestände (ZwA), einen für das Zentralantiquariat und einen für die Makulatur. Nachdem 1961 in der Landesbibliothek Dessau 13 500 Bände flüchtig gesichtet worden waren, fiel die Bilanz folgendermassen aus: «1 Tonne ältere Zeitschriften - unbrauchbar. 5 Tonnen Monographien und Serien - an das ZA. 2,5 Tonnen Biographien, Genealogien, Rara, Länder- und Reisebeschreibungen - an die ZwA.» Dass sich jedoch «auch unter angeblichen Makulaturbergen wertvolle Stücke» verbargen, war dem ersten Leiter der Zentralstelle, Gerhard Pachnicke, zwar bewusst, änderte aber wenig an der Praxis.

Weil viel Geld zu verdienen war mit diesen alten Büchern und da zugleich auch die staatlichen Planvorgaben bezüglich der zu erzielenden Exporterlöse höher wurden, begannen die Antiquare bald, sich mit den Bibliothekaren darüber zu streiten, wer zuerst zugreifen durfte. Das Zentralantiquariat wollte sich nicht länger mit den minderwertigen Restbeständen begnügen, sondern die besten Bücher zum Verkauf haben, und zwar möglichst vorab. Fortan ging nicht nur Dutzendware aus dem 18. und 19. Jahrhundert ans Zentralantiquariat, es gelangten vielmehr immer wieder auch kostbare Werke des Barock, Rara und Illustrata, Erst- und Prachtausgaben nach Leipzig, wo in zehn Lagern unter miserablen Bedingungen Millionen von Büchern und Zeitschriften gehortet wurden. Weil der Verkauf jedes einzelnen Titels per Katalog oder Auktion langwierig war und die Begehrlichkeiten westlicher Händler grösser wurden, ging man bald dazu über, an bevorzugte Grosskunden wie Thulin in Stockholm, Hans Horst Koch in Westberlin und nicht zuletzt Ulrich Keip in Frankfurt Jahr für Jahr ganze Lastwagen, später Container voller Bücher zu verkaufen. Aus Kulturgut war Stückgut geworden.

Sehr trüb wurden die Geschäfte mit den alten Büchern dann in den achtziger Jahren, als die Devisenknappheit der DDR einerseits und die Nachfrage aus der BRD andererseits immer grösser wurden. Eine besonders zwielichtige Rolle spielte dabei Johannes Wend, der lange Jahre die Geschäfte des Zentralantiquariates mitbestimmte, ehe er 1987 zum volkseigenen Betrieb «Kunst und Antiquitäten» mit Hauptsitz in Mühlenbeck bei Berlin wechselte. Die von der Staatssicherheit geführte Firma unterstand dem Ministerium für Aussenhandel des Staatssekretärs Alexander Schalck-Golodkowski und hatte nur ein Ziel, der DDR mit allen Mitteln Devisen zu verschaffen.

Detailliert deckte Sangmeister die Verstrickung der bundesdeutschen Antiquare in diesen üblen Handel auf. Dass das Zentralantiquariat bis heute keinerlei Unrechtsbewusstsein zeigt, spricht für sich.

Ausdrücklich erwähnt Sangmeister die Schule in Meißen:

Die meisten der damals zerschlagenen Bibliotheken haben sich bis heute nicht wieder erholt. Die traditionsreichen Fürstenschulen in Grimma und Meissen verfügen über keinen historischen Buchbestand mehr, die Carl-Alexander-Bibliothek in Eisenach besitzt nur noch ein Zehntel ihrer einstmals 60 000 Bücher, viele andere einst prächtige Bibliotheken fristen heute als gehobene Stadtbüchereien eine traurige Randexistenz. Die Aussichten, dass die betroffenen Bibliotheken ihre früheren Bestände zurückerhalten könnten, sind gering, weil in der Regel niemand nachvollziehen kann, wo sich ihre von der Zentralstelle verteilten oder vom Zentralantiquariat verkauften Bücher heute befinden. Ausserdem haben sie - im Gegensatz zu den durch die Bodenreform enteigneten Privatpersonen - rechtlich keinen Anspruch auf Rückgabe, denn gegen geltende Gesetze wurde nur in Einzelfällen verstossen.

Treffend schreibt Sangmeister: Und wahr ist auch, dass der planwirtschaftliche Ausverkauf von Kulturgütern in das kapitalistische Ausland nie ein solches Ausmass hätte annehmen können, wenn es nicht im Westen sehr geschäftstüchtige, sehr skrupellose Antiquare gegeben hätte, deren teils unwissende, teils gutgläubige Kunden mehr Begehrlichkeiten als Bedenken hatten.

Ohne skrupellose Antiquare und "Kulturgutschützer" a la Graf Douglas wären viele geschlossene Sammlungen, die gewissenlos in alle Winde zerstreut wurden, noch erhalten! Solange man den vertretern dieses halbseidenen Gewerbe nicht die Maske herunterreißt (bei den Antiken erfolgt das ja bereits ansatzweise), wird das Lamento über Kulturgutverluste anhalten.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Liegt nun als PDF auf Wikimedia Commons:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Brambach_1875.pdf

Sie gibt einen Einblick in die Geschichte und Bestände.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Brambach_1875.pdf

Sie gibt einen Einblick in die Geschichte und Bestände.

In Schwärmen kam Konrad Krimm, Ex archivo Christ. Das Archiv des Klosters Salem, in: Salem. Vom Kloster zum Fürstensitz 1770-1830, hrsg. von Rainer Brüning/Ulrich Knapp, Karlsruhe 2002, S. 29-35, als er die Räumlichkeiten des ehemaligen Salemer Klosterarchivs mit ihrer erhaltenen Archivausstattung besichtigen durfte (mit 2 Fotos). Das barocke Mobiliar stammt überwiegend aus dem Jahr 1732 und wurde unter Abt Konstantin (1725-1745) angeschafft. "Nirgendwo in südwestdeutschen Klosteranlagen sind die Archivräume mit ihrer barocken Ausstattung so vollständig und einheitlich erhalten, zumindest sind dem Verrfasser keine bekannt - und er gesteht gern, daß es ihm beim ersten Betreten die Sprache verschlug" (S. 29).

Anders als das Landesamt für Denkmalpflege wurde dem hofnahen Krimm der Zutritt gewährt. Man erkennt auf dem Foto S. 28, dass der Raum mit barock bemalten Schränken und Kästen ausgefüllt ist, also ganz gewiss keine Privatwohnung darstellt (siehe https://archiv.twoday.net/stories/3042481/ ). Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Raum und die Ausstattung ein Kulturdenkmal von besonderem Rang bilden. Dieser einzigartige Archivraum muss unter allen Umständen für die Nachwelt erhalten bleiben!

Zu den Salemer Archivalien siehe:

https://archiv.twoday.net/stories/2890191/

Anders als das Landesamt für Denkmalpflege wurde dem hofnahen Krimm der Zutritt gewährt. Man erkennt auf dem Foto S. 28, dass der Raum mit barock bemalten Schränken und Kästen ausgefüllt ist, also ganz gewiss keine Privatwohnung darstellt (siehe https://archiv.twoday.net/stories/3042481/ ). Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Raum und die Ausstattung ein Kulturdenkmal von besonderem Rang bilden. Dieser einzigartige Archivraum muss unter allen Umständen für die Nachwelt erhalten bleiben!

Zu den Salemer Archivalien siehe:

https://archiv.twoday.net/stories/2890191/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Als der autokratische Grossherzog Ludwig I. von Baden 1830 starb, atmete das Volk auf.

Ludwig stand nicht nur mit dem entstehenden badischen Parlamentarismus auf dem Kriegsfuß, er hat auch die badischen Hausgesetze gebrochen.

Ludwig war der Inbegriff eines geistlosen Offiziers, "ganz ins Fleisch gebacken" (Goethe über ihn), also ohne irgendwelche geistige Interessen oder musische Regungen, der vor allem an Pferden interessiert war (Schwarzmaier in: Salem. Vom Kloster zum Fürstensitz. KA 2002, S. 73).

Gemeinsam mit seinem Bruder Friedrich erhielt er 1802 die Abteien Salem und Petershausen von seinem Vater Carl Friedrich zugewiesen, die 1804 zum Fideikommiss der beiden prinzen geschlagen wurden (später als Bodensee-Fideikommiss bezeichnet).

Obwohl Ludwig bei seinem Regierungsantritt 1818 den Bodenseefideikommiss, der als Apanage für die jüngeren Mitglieder des Fürstenhauses bestimmt war, hätte räumen müssen, blieb er bis zu seinem Tode der Alleinbesitzer (ebd., S. 82). Das war ein klarer Bruch der hausgesetzlichen Vorschriften.

1826 kaufte er seiner Schwägerin, der Witwe des Markgrafen friedrich, die Herrschaft Münchhöf um 160.000 Gulden ab und schlug sie zum Stammgut der 1826 erworbenen Herrschaft Langenstein, der Ausstattung der "Grafen von Gondelsheim", also seiner Geliebten, der Tänzerin Katharina Werner und der gemeinsamen Kinder (siehe dazu https://archiv.twoday.net/stories/2835338 ). "Es ist fraglich", kommentiert Schwarzmaier, "ob er dazu berechtigt war, denn Münchhöf gehörte, wie weitere Salemer Höfe, zur ehemaligen Klosterherrschaft, also zum unteilbaren und unveräußerlichen Fideikommiß" (S. 82).

Das Privaterbe Ludwigs ging in "voller Höhe" an die Langensteiner Verwandtschaft. Dazu zählten auch Güter und das Palais in Karlsruhe (S. 82).

1826 verkaufte Ludwig die Petershausener Bibliothek für 20.000 Gulden an die Universität Heidelberg. Allerdings waren wertvolle Bücher auch nach Karsruhe verbracht worden. 1831 schenkte die "Witwe" des Grossherzogs Katharina Gräfin von Langenstein (zuvor: Werner) die im Oberhofmarschallamt lagernden Inkunabeln und Frühdrucke der Hochschule. 1839 bot die Domänenkanzlei weitere Bücher der Universität Heidelberg an (Schlechter, ebd., S. 44). bei einer rechtlichen Bewertung dieser Vorgänge muss man beachten, dass auch die Mobilien zum Fideikommiss zählten. Das Fideikommissgut oder Teile davon konnte auch nicht privatrechtlich vererbt werden.

(Die im zitierten Katalog nicht ausgewerteten Rechtsgutachten Klübers zu Salem liegen mir in Kopie vor. Eine genaue Sichtung steht noch aus.)

Zu Glasgemälden aus der Freiburger Kartause: "Die Glasgemaelde sollen gegen Einvierteljahrtausend auf dem Speicherboden von St. Blasien gelegen haben, kamen dann nach der Saekularisation um 1807 in den Besitz des Barons Eichtal, dann 1820 an den Grossherzog Ludwig von Baden, der sie 1826 auf Schloss Langenstein unterbrachte, bis dieses samt seinen Kostbarkeiten 1848 an den Grafen Douglas kam. Im Besitze der Familie Douglas blieben die Gemaelde bis zur Versteigerung im Mai 1897, wodurch sie in alle Winde zerstreut wurden." (Pfeilsticker ).

Siehe auch:

Katalog der gräfl. W. Douglas'schen Sammlung alter Glasgemälde auf Schloß Langenstein : Versteigerung zu Köln, den 25. November 1897, durch J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne)

Körperschaft: Gräfl.-W.-Douglas'sche Sammlung Alter Glasgemälde

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne)

Erschienen: Köln : DuMont Schauberg, 1897

Umfang: IV, 38 S., [10] Bl. : Ill.

Nach https://archiv.twoday.net/stories/2835338 betrug Ludwigs Privatvermögen gut 3 Mio. Gulden, die ganz an die Langensteiner fielen.

Sein Amtsnachfolger Leopold stand natürlich nicht mit leeren Händen da, da sich an der Zivilliste bedienen konnte und ihm die Hofdomänen (vor allem Schlösser) zur Verfügung standen.

Wenn Ludwig sein ganzes Privatvermögen (Grundbesitz und Geld) dem langensteinischen Stammgut zugeschlagen hat (Ludwigs Testament liegt wohl - für mich - unzugänglich im Familienarchiv im GLAK), ergibt sich für die Kulturgüter in grossherzoglichen Sammlungen, die sowohl vor wie nach 1830 sich dort befanden (also nicht von den Langensteinern beansprucht wurden), dass sie nicht grossherzogliches Privatvermögen sein können. Sie wurden allerdings von den Vorständen der entsprechenden Anstalten als solches angesehen, weil man nicht korrekt zwischen Privatvermögen des Regenten (alles, was er mit seinem Schatullgut erwarb bzw. als Privatmann geschenkt erhielt) und gebundenem Hausvermögen unterschied. Das gebundene Hausvermögen nannte man den Hausfideikommiss. Dieser war an die Regentenwürde gebunden und musste beim Wechsel der Dynastie beim Land bleiben (Begründung: https://archiv.twoday.net/stories/2911243/ ). Auch die Kroninsignien gehörten zum Hausschmuck des Hausfideikommisses, es ist aber sonnenklar, dass sie als Symbole der Landesherrlichkeit staatsrechtlich mit dem Land verbunden waren. 1918 ist nach meiner Ansicht der Hausfideikommiss an das Land Baden gefallen, die von der Jurisprudenz geforderte Entschädigung der dadurch "enteigneten" Dynastie wurde mit dem Gesetz über das Domänenvermögen 1919 vorgenommen. Was dem Haus Baden nicht ausdrücklich zugewiesen wurde (bzw. ohnehin als Allod galt wie Salem oder die anderen Privatschlösser), blieb Staatseigentum.

Wenn also Stücke in den Karlsruher Sammlungen sowohl vor als auch nach 1830 präsent waren, handelt es sich auf keinen Fall um grossherzogliches Privatvermögen, sondern entweder um (an das Land gebundene) Hausfideikommissvermögen oder Staatsgut (was man hinsichtlich des Säkularisationsgutes annehmen muss).

Nachtrag: Die angeführten Fakten beruhen auf der gründlichen Aufarbeitung der Geschichte von Schloss Langenstein: Franz Götz und Alois Beck, Schloß und Herrschaft Langenstein im Hegau, Singen 1972. Götz hat das Langensteiner Archiv auswerten können, in dem sich insbesondere eine gedruckte Denkschrift zum Langensteinischen Stammgut als wichtig erwies. Der Titel wird leider nicht zitiert, es wäre durchaus denkbar, dass sie noch anderweitig überliefert ist.

S. 228f. wird auf das Erbe Ludwigs eingegangen. Die Langensteiner Verwandtschaft erbte sein ganzes privates Vermögen im Wert von 3.199.525 Gulden. Anm. 4: "Während Katharina von Langenstein und ihre Kinder als Testaments-Erben (Allodialerben) galten, fiel der Fideikommißbesitz des Großherzogs Ludwig an seinen Nachfolger Leopold und an die Markgrafen Wilhelm und Max von Baden." Das Vermögen bestand aus dem Langensteinischen Stammgut im Wert von 1.742684 Gulden, das an Graf Ludwig von Langenstein fiel. Seine Schwester Louise bekam die Herrschaft Heilsperg-Gottmadingen (144.302 Gulden) und ein Kapital von 225.000 Gulden. Nach § 7 des Testaments von 1827 fielen an die Mutter Fahrnisse im Karlsruher Zirkelpalais (18.700 Gulden), Pferde und Wagen (5220 Gulden), das Haus Waldhornstraße 3 in Karlsruhe (12.000 Gulden). Der Rest der Privatverlassenschaft (523.126 Gulden, nämlich Haus in Karlsruhe Waldhornstraße 5, Fahrnisse im Residenzschloss und 496.500 Gulden Kapitalvermögen) wurde nur zur Hälfte ihr als Eigentum zugeschlagen, die andere Hälfte (Bestandteil des Stammgutes) zur lebenslänglichen Nutznießung.

Die oben aufgestellten Behauptungen zur Bedeutung des Jahres 1830 sind nicht zurückzunehmen.

Ludwig stand nicht nur mit dem entstehenden badischen Parlamentarismus auf dem Kriegsfuß, er hat auch die badischen Hausgesetze gebrochen.

Ludwig war der Inbegriff eines geistlosen Offiziers, "ganz ins Fleisch gebacken" (Goethe über ihn), also ohne irgendwelche geistige Interessen oder musische Regungen, der vor allem an Pferden interessiert war (Schwarzmaier in: Salem. Vom Kloster zum Fürstensitz. KA 2002, S. 73).

Gemeinsam mit seinem Bruder Friedrich erhielt er 1802 die Abteien Salem und Petershausen von seinem Vater Carl Friedrich zugewiesen, die 1804 zum Fideikommiss der beiden prinzen geschlagen wurden (später als Bodensee-Fideikommiss bezeichnet).

Obwohl Ludwig bei seinem Regierungsantritt 1818 den Bodenseefideikommiss, der als Apanage für die jüngeren Mitglieder des Fürstenhauses bestimmt war, hätte räumen müssen, blieb er bis zu seinem Tode der Alleinbesitzer (ebd., S. 82). Das war ein klarer Bruch der hausgesetzlichen Vorschriften.

1826 kaufte er seiner Schwägerin, der Witwe des Markgrafen friedrich, die Herrschaft Münchhöf um 160.000 Gulden ab und schlug sie zum Stammgut der 1826 erworbenen Herrschaft Langenstein, der Ausstattung der "Grafen von Gondelsheim", also seiner Geliebten, der Tänzerin Katharina Werner und der gemeinsamen Kinder (siehe dazu https://archiv.twoday.net/stories/2835338 ). "Es ist fraglich", kommentiert Schwarzmaier, "ob er dazu berechtigt war, denn Münchhöf gehörte, wie weitere Salemer Höfe, zur ehemaligen Klosterherrschaft, also zum unteilbaren und unveräußerlichen Fideikommiß" (S. 82).

Das Privaterbe Ludwigs ging in "voller Höhe" an die Langensteiner Verwandtschaft. Dazu zählten auch Güter und das Palais in Karlsruhe (S. 82).

1826 verkaufte Ludwig die Petershausener Bibliothek für 20.000 Gulden an die Universität Heidelberg. Allerdings waren wertvolle Bücher auch nach Karsruhe verbracht worden. 1831 schenkte die "Witwe" des Grossherzogs Katharina Gräfin von Langenstein (zuvor: Werner) die im Oberhofmarschallamt lagernden Inkunabeln und Frühdrucke der Hochschule. 1839 bot die Domänenkanzlei weitere Bücher der Universität Heidelberg an (Schlechter, ebd., S. 44). bei einer rechtlichen Bewertung dieser Vorgänge muss man beachten, dass auch die Mobilien zum Fideikommiss zählten. Das Fideikommissgut oder Teile davon konnte auch nicht privatrechtlich vererbt werden.

(Die im zitierten Katalog nicht ausgewerteten Rechtsgutachten Klübers zu Salem liegen mir in Kopie vor. Eine genaue Sichtung steht noch aus.)

Zu Glasgemälden aus der Freiburger Kartause: "Die Glasgemaelde sollen gegen Einvierteljahrtausend auf dem Speicherboden von St. Blasien gelegen haben, kamen dann nach der Saekularisation um 1807 in den Besitz des Barons Eichtal, dann 1820 an den Grossherzog Ludwig von Baden, der sie 1826 auf Schloss Langenstein unterbrachte, bis dieses samt seinen Kostbarkeiten 1848 an den Grafen Douglas kam. Im Besitze der Familie Douglas blieben die Gemaelde bis zur Versteigerung im Mai 1897, wodurch sie in alle Winde zerstreut wurden." (Pfeilsticker ).

Siehe auch:

Katalog der gräfl. W. Douglas'schen Sammlung alter Glasgemälde auf Schloß Langenstein : Versteigerung zu Köln, den 25. November 1897, durch J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne)

Körperschaft: Gräfl.-W.-Douglas'sche Sammlung Alter Glasgemälde

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne)

Erschienen: Köln : DuMont Schauberg, 1897

Umfang: IV, 38 S., [10] Bl. : Ill.

Nach https://archiv.twoday.net/stories/2835338 betrug Ludwigs Privatvermögen gut 3 Mio. Gulden, die ganz an die Langensteiner fielen.

Sein Amtsnachfolger Leopold stand natürlich nicht mit leeren Händen da, da sich an der Zivilliste bedienen konnte und ihm die Hofdomänen (vor allem Schlösser) zur Verfügung standen.

Wenn Ludwig sein ganzes Privatvermögen (Grundbesitz und Geld) dem langensteinischen Stammgut zugeschlagen hat (Ludwigs Testament liegt wohl - für mich - unzugänglich im Familienarchiv im GLAK), ergibt sich für die Kulturgüter in grossherzoglichen Sammlungen, die sowohl vor wie nach 1830 sich dort befanden (also nicht von den Langensteinern beansprucht wurden), dass sie nicht grossherzogliches Privatvermögen sein können. Sie wurden allerdings von den Vorständen der entsprechenden Anstalten als solches angesehen, weil man nicht korrekt zwischen Privatvermögen des Regenten (alles, was er mit seinem Schatullgut erwarb bzw. als Privatmann geschenkt erhielt) und gebundenem Hausvermögen unterschied. Das gebundene Hausvermögen nannte man den Hausfideikommiss. Dieser war an die Regentenwürde gebunden und musste beim Wechsel der Dynastie beim Land bleiben (Begründung: https://archiv.twoday.net/stories/2911243/ ). Auch die Kroninsignien gehörten zum Hausschmuck des Hausfideikommisses, es ist aber sonnenklar, dass sie als Symbole der Landesherrlichkeit staatsrechtlich mit dem Land verbunden waren. 1918 ist nach meiner Ansicht der Hausfideikommiss an das Land Baden gefallen, die von der Jurisprudenz geforderte Entschädigung der dadurch "enteigneten" Dynastie wurde mit dem Gesetz über das Domänenvermögen 1919 vorgenommen. Was dem Haus Baden nicht ausdrücklich zugewiesen wurde (bzw. ohnehin als Allod galt wie Salem oder die anderen Privatschlösser), blieb Staatseigentum.

Wenn also Stücke in den Karlsruher Sammlungen sowohl vor als auch nach 1830 präsent waren, handelt es sich auf keinen Fall um grossherzogliches Privatvermögen, sondern entweder um (an das Land gebundene) Hausfideikommissvermögen oder Staatsgut (was man hinsichtlich des Säkularisationsgutes annehmen muss).

Nachtrag: Die angeführten Fakten beruhen auf der gründlichen Aufarbeitung der Geschichte von Schloss Langenstein: Franz Götz und Alois Beck, Schloß und Herrschaft Langenstein im Hegau, Singen 1972. Götz hat das Langensteiner Archiv auswerten können, in dem sich insbesondere eine gedruckte Denkschrift zum Langensteinischen Stammgut als wichtig erwies. Der Titel wird leider nicht zitiert, es wäre durchaus denkbar, dass sie noch anderweitig überliefert ist.

S. 228f. wird auf das Erbe Ludwigs eingegangen. Die Langensteiner Verwandtschaft erbte sein ganzes privates Vermögen im Wert von 3.199.525 Gulden. Anm. 4: "Während Katharina von Langenstein und ihre Kinder als Testaments-Erben (Allodialerben) galten, fiel der Fideikommißbesitz des Großherzogs Ludwig an seinen Nachfolger Leopold und an die Markgrafen Wilhelm und Max von Baden." Das Vermögen bestand aus dem Langensteinischen Stammgut im Wert von 1.742684 Gulden, das an Graf Ludwig von Langenstein fiel. Seine Schwester Louise bekam die Herrschaft Heilsperg-Gottmadingen (144.302 Gulden) und ein Kapital von 225.000 Gulden. Nach § 7 des Testaments von 1827 fielen an die Mutter Fahrnisse im Karlsruher Zirkelpalais (18.700 Gulden), Pferde und Wagen (5220 Gulden), das Haus Waldhornstraße 3 in Karlsruhe (12.000 Gulden). Der Rest der Privatverlassenschaft (523.126 Gulden, nämlich Haus in Karlsruhe Waldhornstraße 5, Fahrnisse im Residenzschloss und 496.500 Gulden Kapitalvermögen) wurde nur zur Hälfte ihr als Eigentum zugeschlagen, die andere Hälfte (Bestandteil des Stammgutes) zur lebenslänglichen Nutznießung.

Die oben aufgestellten Behauptungen zur Bedeutung des Jahres 1830 sind nicht zurückzunehmen.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

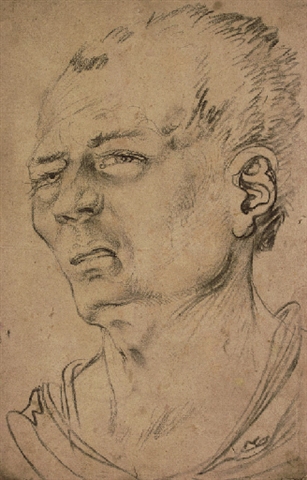

Das Bild «Kopf eines Mannes» von Hans Baldung (1485-1545) ist im New Yorker Auktionshaus Christie´s für 2,88 Millionen Euro versteigert worden. Damit sei ein neuer Weltrekordpreis für den Künstler erzielt worden, teilte das Auktionshaus am Freitag mit. Die Zeichnung «Kopf eines Mannes» gehört in die wichtige Reihe von Kopf-Studien, die Baldung zwischen 1515 und 1530 schuf.

Siehe

https://www.christies.com/LotFinder/lfsearch/LotDescription.aspx?intObjectId=4856026

Angesichts solcher Preise kann man sich gut vorstellen, wie attraktiv der Gedanke für das Haus Baden war, die Markgrafentafel verscherbeln zu können.

Siehe

https://www.christies.com/LotFinder/lfsearch/LotDescription.aspx?intObjectId=4856026

Angesichts solcher Preise kann man sich gut vorstellen, wie attraktiv der Gedanke für das Haus Baden war, die Markgrafentafel verscherbeln zu können.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dokumente aus den Verhandlungen der Ständeversammlung des Großherzogtums Baden 1871/72 über den Übergang der grossh. Sammlungen (überwiegend in Karlsruhe, aber auch in Mannheim) in staatliche Verwaltung (unter Vorbehalt des Eigentumsrechts des Hausfideikommisses) präsentiert:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Verstaatlichung_der_grossherzoglichen_Sammlungen_in_Baden_1872

Verhandlungen der Ständeversammlung des Großherzogtums Baden. Zweite Kammer 1871/72 Beilage III: Budget für 1872/73, S. 40-43

und

Verhandlungen der Ständeversammlung des Großherzogtums Baden. Zweite Kammer 1871/72 Beilagen zu den Protokollen. 5. Beilagenheft, S. 175-184

Die Bekanntmachung der Übernahme erfolgte am 19. Oktober 1872.

Die zu erwartende Vollendung des Sammlungsneubaus führte zu der Erwägung, dass die wissenschaftlichen Sammlungen "dann die freieste und allgemeinste Verwendung finden würden, wenn sie in reine Staatsanstalten umgewandelt würden". Da "für jetzt ein Wechsel im Eigenthum nicht angezeigt erscheint" sollten die dem Grossh. Hausfideicommiß gehörigen Stücke künftig entsprechend gekennzeichnet werden (S. 41).

Hinsichtlich der Hofbibliothek war die Absicht, sie in eine Landesbibliothek umzuwandeln, also "eine nicht nur von den Bewohnern Karlsruhe's, sondern von allen Landesangehörigen in freiester Weise zu gebrauchende Büchersammlung zu schaffen" (ebd.).

Die im Faksimile präsentierten Dokumente erhalten - über die Belegfunktion für die Eigentumsfrage hinaus - wichtige bibliotheks- und museumsgeschichtliche Details und sollten auch von daher willkommen sein.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Verstaatlichung_der_grossherzoglichen_Sammlungen_in_Baden_1872

Verhandlungen der Ständeversammlung des Großherzogtums Baden. Zweite Kammer 1871/72 Beilage III: Budget für 1872/73, S. 40-43

und

Verhandlungen der Ständeversammlung des Großherzogtums Baden. Zweite Kammer 1871/72 Beilagen zu den Protokollen. 5. Beilagenheft, S. 175-184

Die Bekanntmachung der Übernahme erfolgte am 19. Oktober 1872.

Die zu erwartende Vollendung des Sammlungsneubaus führte zu der Erwägung, dass die wissenschaftlichen Sammlungen "dann die freieste und allgemeinste Verwendung finden würden, wenn sie in reine Staatsanstalten umgewandelt würden". Da "für jetzt ein Wechsel im Eigenthum nicht angezeigt erscheint" sollten die dem Grossh. Hausfideicommiß gehörigen Stücke künftig entsprechend gekennzeichnet werden (S. 41).

Hinsichtlich der Hofbibliothek war die Absicht, sie in eine Landesbibliothek umzuwandeln, also "eine nicht nur von den Bewohnern Karlsruhe's, sondern von allen Landesangehörigen in freiester Weise zu gebrauchende Büchersammlung zu schaffen" (ebd.).

Die im Faksimile präsentierten Dokumente erhalten - über die Belegfunktion für die Eigentumsfrage hinaus - wichtige bibliotheks- und museumsgeschichtliche Details und sollten auch von daher willkommen sein.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Handschriften: Die Entdeckung hat erst begonnen

Die kostbaren Inkunabeln der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe sollten versilbert werden. Erst der Protest von Kunstfreunden und Wissenschaftlern aus aller Welt verhinderte den unklugen Ausverkauf – vorerst … / von Christiane Fricke

(...) Bevor weitere übereilte Aktionen Schaden anrichten, empfiehlt sich die Erinnerung an einen prominenten Fall der Vergangenheit. Als Mitte der 1950er Jahre der Verkauf des Echternacher Codex durch das Haus Sachsen-Coburg ins Ausland drohte, führte der damalige Direktor des Germanischen Nationalmuseums und Verhandlungsführer, Ludwig Grote, die Tugenden Besonnenheit, Kompetenz und Kreativität ins Feld. Und dann besaß er noch etwas, ohne das er hätte einpacken können: Kampfgeist. Der ist nötig, denn worum es in Karlsruhe geht, sind geschlossene und gewachsene Ensembles, prachtvolle Stücke in erhaltenem Kontext, etwa die illuminierten Schriften von der Predigtsammlung des 10. Jahrhunderts bis zum „Karlsruher Tulpenbuch“ aus dem 18. Jahrhundert.

Ein Spitzenstück ist auch das lateinisch verfaßte „Stundenbuch des Markgraphen Christoph I.“, geschrieben Ende des 15. Jahrhunderts in Nordfrankreich, möglicherweise Paris, auf außerordentlich feinem Pergament in einer sehr regelmäßigen humanistischen Bastarda mit rundlichem Duktus. Gekennzeichnet ist es „für den Gebrauch von Rom“ und damit als Exportgut – die Redaktion der Texte folgt also der überall geltenden römischen Ordnung. Das nachträglich eingefügte Stifterbild auf Blatt 18 verso zeigt den Markgrafen Christoph als knienden jungen Mann in der oberen und sein Wappen in der unteren Bildhälfte. Ob es derselbe Maler war, der es in eine kühn bewegte, blutrote Ranke hinein komponierte? Berückend ist das lebhafte Kolorit: Diese Künstler kannten keine Scheu vor Rottönen!

Blatt 19 recto zeigt eine Verkündigung an Maria. Damit beginnt in einem Stundenbuch üblicherweise der Gebetszyklus zu Ehren Marias. Als Rahmen dient eine typische Streublumenbordüre mit Akanthusranke und Drolerien auf Goldgrund. Bei dem Schriftband am linken Rand handelt es sich um ein weniger gängiges Dekor-Element. Darauf antwortet Maria dem Engel: „Siehe ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe wie Du gesagt hast.“ Demut ist hier das Thema, die höchste aller Tugenden nach damaligem Verständnis. Wie die Buchstaben T S O E aufzulösen sind, die sich auch auf dem kurzen Schriftband rechts außen und auch auf dem Stifterbild wiederfinden, ist eine der noch nicht geklärten Fragen. (...)

Das „Klarenbuch“ hat eine Straßburger Nonne gestaltet, in kräftigen Farben mit viel formatfüllendem, meist weiblichem Personal. Alle Beteiligten haben rote Bäckchen und einen innigen, gefühlsbetonten Gesichtsausdruck – auch auf Blatt 105 verso, das die heilige Klara auf dem Sterbebett zeigt, die von der Mutter Gottes gekrönt wird. Christus hält die Seele Klaras in seinen Armen, so wie er es auf den Bildern vom Tod Mariens tut. Die gefühlsinnige Darstellung ist typisch für eine Nonnenhandschrift. Ebenso die reiche Ausstattung der Miniaturen mit Spruchbändern. Sie liefern mystische Ausdeutungen des Geschehens. Weil diese von Frauen gestalteten Handschriften bislang als minderwertig angesehen wurden, steht ihre Erforschung noch ganz am Anfang. Entdeckt hat sie vor 15 Jahren der amerikanische Mittelalterspezialist Jeffrey F. Hamburger. Er war es auch, der den internationalen Gelehrten-Protest initiierte, um den vorschnellen Verkauf der badischen Handschriften zu verhindern. Zu viel noch ist aus diesen Stücken zu lernen …

(Schöner Bericht mit 7 farbigen Illustationen aus den in der Karlsruher Handschriftenausstellung gezeigten Stücke von der Kunsthistorikerin Dr. Christiane Fricke, die für das Handelsblatt und andere über den Kunstmarkt berichtet. Frickes Spezialgebiet ist Photo- und Videokunst, die "Inkunabeln" wollen wir ihr deshalb mal großzügig durchgehen lassen, zumal die Landesregierung die ja auch schon für's Verscherbeln in Aussicht genommen hatte...) T S O E soll für TRIW STET ON END stehen, die als "Fidelitas - Treue" spätestens seit der skandalösen Missachtung des Stifterwillens durch das Infragestellen der Wirksamkeit der Zähringer-Stiftung gründlich auf den Hund gekommene Devise des Markgrafenhauses.

Die kostbaren Inkunabeln der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe sollten versilbert werden. Erst der Protest von Kunstfreunden und Wissenschaftlern aus aller Welt verhinderte den unklugen Ausverkauf – vorerst … / von Christiane Fricke

(...) Bevor weitere übereilte Aktionen Schaden anrichten, empfiehlt sich die Erinnerung an einen prominenten Fall der Vergangenheit. Als Mitte der 1950er Jahre der Verkauf des Echternacher Codex durch das Haus Sachsen-Coburg ins Ausland drohte, führte der damalige Direktor des Germanischen Nationalmuseums und Verhandlungsführer, Ludwig Grote, die Tugenden Besonnenheit, Kompetenz und Kreativität ins Feld. Und dann besaß er noch etwas, ohne das er hätte einpacken können: Kampfgeist. Der ist nötig, denn worum es in Karlsruhe geht, sind geschlossene und gewachsene Ensembles, prachtvolle Stücke in erhaltenem Kontext, etwa die illuminierten Schriften von der Predigtsammlung des 10. Jahrhunderts bis zum „Karlsruher Tulpenbuch“ aus dem 18. Jahrhundert.

Ein Spitzenstück ist auch das lateinisch verfaßte „Stundenbuch des Markgraphen Christoph I.“, geschrieben Ende des 15. Jahrhunderts in Nordfrankreich, möglicherweise Paris, auf außerordentlich feinem Pergament in einer sehr regelmäßigen humanistischen Bastarda mit rundlichem Duktus. Gekennzeichnet ist es „für den Gebrauch von Rom“ und damit als Exportgut – die Redaktion der Texte folgt also der überall geltenden römischen Ordnung. Das nachträglich eingefügte Stifterbild auf Blatt 18 verso zeigt den Markgrafen Christoph als knienden jungen Mann in der oberen und sein Wappen in der unteren Bildhälfte. Ob es derselbe Maler war, der es in eine kühn bewegte, blutrote Ranke hinein komponierte? Berückend ist das lebhafte Kolorit: Diese Künstler kannten keine Scheu vor Rottönen!

Blatt 19 recto zeigt eine Verkündigung an Maria. Damit beginnt in einem Stundenbuch üblicherweise der Gebetszyklus zu Ehren Marias. Als Rahmen dient eine typische Streublumenbordüre mit Akanthusranke und Drolerien auf Goldgrund. Bei dem Schriftband am linken Rand handelt es sich um ein weniger gängiges Dekor-Element. Darauf antwortet Maria dem Engel: „Siehe ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe wie Du gesagt hast.“ Demut ist hier das Thema, die höchste aller Tugenden nach damaligem Verständnis. Wie die Buchstaben T S O E aufzulösen sind, die sich auch auf dem kurzen Schriftband rechts außen und auch auf dem Stifterbild wiederfinden, ist eine der noch nicht geklärten Fragen. (...)

Das „Klarenbuch“ hat eine Straßburger Nonne gestaltet, in kräftigen Farben mit viel formatfüllendem, meist weiblichem Personal. Alle Beteiligten haben rote Bäckchen und einen innigen, gefühlsbetonten Gesichtsausdruck – auch auf Blatt 105 verso, das die heilige Klara auf dem Sterbebett zeigt, die von der Mutter Gottes gekrönt wird. Christus hält die Seele Klaras in seinen Armen, so wie er es auf den Bildern vom Tod Mariens tut. Die gefühlsinnige Darstellung ist typisch für eine Nonnenhandschrift. Ebenso die reiche Ausstattung der Miniaturen mit Spruchbändern. Sie liefern mystische Ausdeutungen des Geschehens. Weil diese von Frauen gestalteten Handschriften bislang als minderwertig angesehen wurden, steht ihre Erforschung noch ganz am Anfang. Entdeckt hat sie vor 15 Jahren der amerikanische Mittelalterspezialist Jeffrey F. Hamburger. Er war es auch, der den internationalen Gelehrten-Protest initiierte, um den vorschnellen Verkauf der badischen Handschriften zu verhindern. Zu viel noch ist aus diesen Stücken zu lernen …

(Schöner Bericht mit 7 farbigen Illustationen aus den in der Karlsruher Handschriftenausstellung gezeigten Stücke von der Kunsthistorikerin Dr. Christiane Fricke, die für das Handelsblatt und andere über den Kunstmarkt berichtet. Frickes Spezialgebiet ist Photo- und Videokunst, die "Inkunabeln" wollen wir ihr deshalb mal großzügig durchgehen lassen, zumal die Landesregierung die ja auch schon für's Verscherbeln in Aussicht genommen hatte...) T S O E soll für TRIW STET ON END stehen, die als "Fidelitas - Treue" spätestens seit der skandalösen Missachtung des Stifterwillens durch das Infragestellen der Wirksamkeit der Zähringer-Stiftung gründlich auf den Hund gekommene Devise des Markgrafenhauses.

BCK - am Freitag, 26. Januar 2007, 15:52 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Studien zu den Illustrationen und zur Text-Bild Struktur des Straßburger Eulenspiegeldrucks S 1515 (Volltext)

heißt die von Julia Buchloh vorgelegte Dissertation von 2005, die im Institut für Literaturwissenschaft an der TU Berlin entstand.

Buchloh konnte für ihre Diss erstmals den im Privatbesitz von Prof. Hucker (Vechta) befindlichen frühesten Druck von 1510/11 mit heranziehen, der erst 1975 entdeckt wurde (das von Peter Honegger 1969 im Einband einer 1580 gefundenen Reineke-Fuchs-Ausgabe gefundene und 1973 im Faksimile veröffentlichte Fragment (16 Bl.) einer Straßburger Eulenspiegelausgabe von 1510/11 gehört offenbar der gleichen Auflage an und dürfte aufgrund der schlechten Druckqualität und nachweisbarer kleiner Fehlerkorrekturen einen Andruck des Ex. S 1510/11 von Hucker darstellen). Aufgrund stilkritischer Analyse kann sie eine Gruppe von qualitativ schwächeren Holzschnitten dem Schweizer Hans Leu d.J. zuweisen, der offenbar bereits 1510/11 in Baldungs Werkstatt tätig war. Interessant der Hinweis auf die wissenschaftliche Unbrauchbarkeit verschiedener vorhandener Faksimiledrucke des Ulenspiegel (erhebliche Retuschierungen, Verwendung von Handpausen statt faksimilierter Fotos etc.), was früher schon moniert wurde, hier aber auch mit Vergleichsabb. belegt ist. Einmal mehr zeigt sich hier, dass Faksimiles keinen Ersatz für die Arbeit mit dem Original bieten. In der Eulenspiegelforschung seien die Illustrationen bislang ohne größere Beachtung geblieben. Gerade Abnutzungsspuren in Druckstöcken und allgemein die Analyse des Illustrationsmaterials und der Bilderzyklen verschiedener Ausgaben können aber für die relative Chronologie undatierter Drucke oder Fragmente und die Überlieferungsgeschichte eines Werkes eine eminente Bedeutung haben.

heißt die von Julia Buchloh vorgelegte Dissertation von 2005, die im Institut für Literaturwissenschaft an der TU Berlin entstand.

Buchloh konnte für ihre Diss erstmals den im Privatbesitz von Prof. Hucker (Vechta) befindlichen frühesten Druck von 1510/11 mit heranziehen, der erst 1975 entdeckt wurde (das von Peter Honegger 1969 im Einband einer 1580 gefundenen Reineke-Fuchs-Ausgabe gefundene und 1973 im Faksimile veröffentlichte Fragment (16 Bl.) einer Straßburger Eulenspiegelausgabe von 1510/11 gehört offenbar der gleichen Auflage an und dürfte aufgrund der schlechten Druckqualität und nachweisbarer kleiner Fehlerkorrekturen einen Andruck des Ex. S 1510/11 von Hucker darstellen). Aufgrund stilkritischer Analyse kann sie eine Gruppe von qualitativ schwächeren Holzschnitten dem Schweizer Hans Leu d.J. zuweisen, der offenbar bereits 1510/11 in Baldungs Werkstatt tätig war. Interessant der Hinweis auf die wissenschaftliche Unbrauchbarkeit verschiedener vorhandener Faksimiledrucke des Ulenspiegel (erhebliche Retuschierungen, Verwendung von Handpausen statt faksimilierter Fotos etc.), was früher schon moniert wurde, hier aber auch mit Vergleichsabb. belegt ist. Einmal mehr zeigt sich hier, dass Faksimiles keinen Ersatz für die Arbeit mit dem Original bieten. In der Eulenspiegelforschung seien die Illustrationen bislang ohne größere Beachtung geblieben. Gerade Abnutzungsspuren in Druckstöcken und allgemein die Analyse des Illustrationsmaterials und der Bilderzyklen verschiedener Ausgaben können aber für die relative Chronologie undatierter Drucke oder Fragmente und die Überlieferungsgeschichte eines Werkes eine eminente Bedeutung haben.

BCK - am Freitag, 26. Januar 2007, 08:08 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen