Kulturgut

https://www.hab.de/wir/presse/pressemitteilungen/20080709ius.htm

https://www.hab.de/bibliothek/sammlungen/kad/ius-commune.htm

22 Exemplare sind Aussonderungsexemplare der SB München. Leider gibt es keine provenienzgeschichtlichen Schlüsselseiten digitalisiert.

https://www.hab.de/bibliothek/sammlungen/kad/ius-commune.htm

22 Exemplare sind Aussonderungsexemplare der SB München. Leider gibt es keine provenienzgeschichtlichen Schlüsselseiten digitalisiert.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.schollgymnasium.de/Bibliothek/index.htm

Ist die Andreas-Möller-Bibliothek des Scholl-Gymnasiums in Freiberg. Sie verfügt über einen beachtlichen Handschriftenbestand. Etliche ältere und jüngere, insbesondere bibliographische Darstellungen zur Bibliothek sind online verfügbar.

Archiv d. Ges. VIII, 711f. (nur 2 Hss.)

https://books.google.com/books?id=u-o1AAAAMAAJ&pg=PA711

Petzholdt, Literatur der sächsischen Bibliotheken, 1840

https://books.google.com/books?id=bjg5Pt9LMLcC&pg=PA18

Petzholdt, Bibliotheken der Klöster ... 1842

https://books.google.com/books?id=5Dz0w8uyZrYC

Bibliographie zur Schule und Schulbibliothek 1884

https://tinyurl.com/68d5zw

Blau im CfB 1886

https://tinyurl.com/6nn2tv

Kristeller Latin Manuscript Books

https://141.84.81.24/acwww25/regsrch.pl?wert=freiberg&recnums=1657:1658&index=1&db=kri&barcode=&nachname=

(lückenhaft)

Fabian-Handbuch

https://www.b2i.de/fabian?Geschwister-Scholl-Gymnasium_(Freiberg)

Handschriftencensus (5 deutsche Hss.)

https://cgi-host.uni-marburg.de/~mrep/liste_census.php?ort=RnJlaWJlcmcgKFNhY2hzZW4p

HSA-Beschreibungen (bisher 1 digitalisiert)

https://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/freiberga.html

Ist die Andreas-Möller-Bibliothek des Scholl-Gymnasiums in Freiberg. Sie verfügt über einen beachtlichen Handschriftenbestand. Etliche ältere und jüngere, insbesondere bibliographische Darstellungen zur Bibliothek sind online verfügbar.

Archiv d. Ges. VIII, 711f. (nur 2 Hss.)

https://books.google.com/books?id=u-o1AAAAMAAJ&pg=PA711

Petzholdt, Literatur der sächsischen Bibliotheken, 1840

https://books.google.com/books?id=bjg5Pt9LMLcC&pg=PA18

Petzholdt, Bibliotheken der Klöster ... 1842

https://books.google.com/books?id=5Dz0w8uyZrYC

Bibliographie zur Schule und Schulbibliothek 1884

https://tinyurl.com/68d5zw

Blau im CfB 1886

https://tinyurl.com/6nn2tv

Kristeller Latin Manuscript Books

https://141.84.81.24/acwww25/regsrch.pl?wert=freiberg&recnums=1657:1658&index=1&db=kri&barcode=&nachname=

(lückenhaft)

Fabian-Handbuch

https://www.b2i.de/fabian?Geschwister-Scholl-Gymnasium_(Freiberg)

Handschriftencensus (5 deutsche Hss.)

https://cgi-host.uni-marburg.de/~mrep/liste_census.php?ort=RnJlaWJlcmcgKFNhY2hzZW4p

HSA-Beschreibungen (bisher 1 digitalisiert)

https://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/freiberga.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Frau Gropp von der FAZ huldigt, wir gratulieren nicht. Mulzer erinnert im Kommentar zum Börsenblatt-Artikel an die Zerstörung der Hofbibliothek Donaueschingen.

Noch ein Zitat aus meinem Interview mit Christoph Graf Wolfegg:

Wie sehen Sie die Rolle des Kunsthandels beim "Ausverkauf" traditioneller adeliger Sammlungen?

Dass Antiquitätenhändler diese Sammlungen umschwirren wie Motten das Licht, ist klar. Es sind Händler und dieses Verhalten ist ihnen nicht vorzuwerfen. Als Eigentümer muss niemand darauf eingehen und es gibt einige Fürstenhäuser, bei denen diese Verkäufer Persona non grata sind. Wobei die Vorgehensweise oft sehr subtil ist, persönliche Beziehungen und geschäftliche werden vermischt und Verkäufe als wirtschaftlicher Erfolg verkauft. Unentgeltlich und freundschaftlich werden Sammlungen katalogisiert und ganz nebenbei pekuniär bewertet. Bei passender Gelegenheit wird auf aktuelle Verkaufspreise hingewiesen, der Eigentümer geködert. Der Einsatz von zumeist schlecht bezahlten, meist adligen jungen Damen bis zu gar fürstlichen Vertretern dient natürlich nebenbei dem Status der Firmen gegenüber den nichtadligen Käufern. Aber wie gesagt ist dies nicht verwerflich, sondern das berechtigte Interesse jeder Firma, sich ein Profil zu geben, das auf dem Markt Erfolg verspricht.

Noch ein Zitat aus meinem Interview mit Christoph Graf Wolfegg:

Wie sehen Sie die Rolle des Kunsthandels beim "Ausverkauf" traditioneller adeliger Sammlungen?

Dass Antiquitätenhändler diese Sammlungen umschwirren wie Motten das Licht, ist klar. Es sind Händler und dieses Verhalten ist ihnen nicht vorzuwerfen. Als Eigentümer muss niemand darauf eingehen und es gibt einige Fürstenhäuser, bei denen diese Verkäufer Persona non grata sind. Wobei die Vorgehensweise oft sehr subtil ist, persönliche Beziehungen und geschäftliche werden vermischt und Verkäufe als wirtschaftlicher Erfolg verkauft. Unentgeltlich und freundschaftlich werden Sammlungen katalogisiert und ganz nebenbei pekuniär bewertet. Bei passender Gelegenheit wird auf aktuelle Verkaufspreise hingewiesen, der Eigentümer geködert. Der Einsatz von zumeist schlecht bezahlten, meist adligen jungen Damen bis zu gar fürstlichen Vertretern dient natürlich nebenbei dem Status der Firmen gegenüber den nichtadligen Käufern. Aber wie gesagt ist dies nicht verwerflich, sondern das berechtigte Interesse jeder Firma, sich ein Profil zu geben, das auf dem Markt Erfolg verspricht.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://wiesel.wlb-stuttgart.de/referate/hschriften/barack/

Die WLB hatte diese Internetressource wie üblich gut versteckt gehalten. Der Katalog ist gescannt und hinsichtlich der Handschriften Stuttgarter Anteils mit Aktualisierungen versehen.

Die WLB hatte diese Internetressource wie üblich gut versteckt gehalten. Der Katalog ist gescannt und hinsichtlich der Handschriften Stuttgarter Anteils mit Aktualisierungen versehen.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.blb-karlsruhe.de/virt_bib/barlaam/

Es stammt aus den Unterlagen von Joseph von Lassberg.

Es stammt aus den Unterlagen von Joseph von Lassberg.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://heinrich-erlo-ger.blogspot.com/2008/06/der-staat-zahlt-die-kirche-lenkt.html

Siehe auch die FAZ:

Von Beginn an ausgezeichnet war nur das Verhältnis von Lehrkräften und Studenten an der niemals als Massenuniversität geplanten Hochschule. Das blieb auch so, als die Universität um eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät im 40 Kilometer entfernten Ingolstadt erweitert wurde. Größere Sprünge ließen der ordentliche Haushalt, der vom Freistaat und der Kirche im Verhältnis 85 zu 15 bestritten wird, die Ausrichtung des kirchlichen Trägers und ein gerüttelt Maß an geistigem Provinzialismus an der Hochschule nicht zu.

Zu unserer Causa Eichstätt:

https://archiv.twoday.net/search?q=eichst%C3%A4tt

UB Eichstätt

UB Eichstätt

Siehe auch die FAZ:

Von Beginn an ausgezeichnet war nur das Verhältnis von Lehrkräften und Studenten an der niemals als Massenuniversität geplanten Hochschule. Das blieb auch so, als die Universität um eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät im 40 Kilometer entfernten Ingolstadt erweitert wurde. Größere Sprünge ließen der ordentliche Haushalt, der vom Freistaat und der Kirche im Verhältnis 85 zu 15 bestritten wird, die Ausrichtung des kirchlichen Trägers und ein gerüttelt Maß an geistigem Provinzialismus an der Hochschule nicht zu.

Zu unserer Causa Eichstätt:

https://archiv.twoday.net/search?q=eichst%C3%A4tt

UB Eichstätt

UB Eichstättnoch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zu https://archiv.twoday.net/stories/4962435/

Die Causa Eichstätt wurde ein weiteres mal auf dem Bibliothekartag in Mannheim im Themenkreis "Kulturelles Erbe" angesprochen, als Prof. Dr. Gunther Franz (Trier) über "Bibliotheken sind ein Kapital ...": Der kulturelle und materielle Wert historischer Sammlungen" referierte und - in der Diskussion nachdrücklich unterstützt von Rainer Feldmann (Forum Bestandserhaltung) - insistierte, dass "Dubletten" von Druckschriften mit ihren Provenienzen, Eintragungen und Einbänden wichtige Zeugnisse des kulturellen Erbes seien und nicht wie früher und leider vielfach immer noch üblich abgegeben werden sollten. Dabei sprach er konkret den Fall Eichstätt an, in dem jahrelange Dublettenverkäufe aus Altbestand nur dank der Aufmerksamkeit des Freiburger Historikers Klaus Graf

bekannt geworden seien, noch ehe der Fall durch die Berichterstattung über die containerweise Entsorgung bundesweit bekannt und zum Skandalon geworden sei.

Franz stellte auch die Frage in den Raum, wieviel die UB Eichstätt über Dublettenverkäufe aus der Kapuzinerbibliothek wohl tatsächlich eingenommen habe. Da erstaunte es schon, dass ausgerechnet Frau Dr. Claudia Fabian von der BSB in der Diskussion bekannte, dass der Verkauf von Dubletten durchaus eine Versuchung sei, bei der sie sich frage, ob man ihr nicht doch u.U. nachgeben solle. Es gelang ihr allerdings nicht, den Referenten zu einer Relativierung seiner Aussagen zu bewegen.

Leider drückt sich auch das Gutachten der BSB in Sachen Eichstätt (das in Sachen Dublettenverkäufen im Übrigen keinerlei Bedenken erkennen lässt, mit der Argumentation, es habe sich bei der Zentralbibliothek nicht um "historisch gewachsenen Altbestand gehandelt") unter Berufung auf die mangelhafte Dokumentation der Abgaben und Aussonderungen durch die UB Eichstätt um die interessante Frage, wieviel Bände aus Kapuzinerbeständen eigentlich verkauft und wieviel dafür erlöst wurde.

Bedauernd wird mitgeteilt, lediglich für den Zeitraum Nov. 2002 - März 2004 könnten auf Grund der für diesen Zeitraum aufbewahrten Belege (handschriftliche Notizen auf Buchbegleitzettel und zugehörige Rechnungen) 540 verkaufte Dublettenbände bis Erscheinungsjahr 1800 nachgewiesen werden. Wir wollten es genauer wissen und fragten am 9. Juni nochmals bei der BSB nach:

1. Im Gutachten heißt es:

"Nach aktueller Einschätzung der UB Eichstätt-Ingolstadt ist nach dem derzeitigen Bearbeitungsstand und unter Berücksichtigung der ausgeschiedenen Dubletten und der in Altötting entsorgten verschimmelten Bücher (s. u.), davon auszugehen, dass sich die tatsächliche Anzahl der Bände vor 1802 wohl etwa bei etwa 60.000-75.000 bewegen wird. Genauer Aussagen dazu sind erst nach Abschluss der Bearbeitung möglich."

Nachfrage mit Bitte um Präzisierung:

Was meint die "tatsächliche Anzahl der Bände vor 1802" hier nun genau? Den geschätzten Zugang in Bänden ohne die ausgeschiedenen bzw. verkauften Dubletten und die bereits entsorgten verschimmelten Bücher, oder den geschätzten

ursprünglichen Bestand (incl. Dubletten und verschimmelter Bestände)?

Antwort der BSB vom 17. Juni 2008:

... hinsichtlich Ihrer Fragen zu dem Gutachten in vorbezeichneter Sache können wir zu Frage 1) präzisieren, dass es sich bei den genannten Zahlen von 60.000-75.000 Bänden vor 1802 um die aktuelle Einschätzung des ursprünglichen Bestands handelt.

2. In der Zeit von Januar 2000 - Nov 2002 wurden die Rechnungen für die Dublettenverkäufe laut Gutachten nicht aufbewahrt. Aus den Kontenbewegungen für das Drittmittelkonto "Kapuzinerbibliothek" sollte sich aber ergeben, wieviel in den Jahren 2000 - 2002 für Dublettenverkäufe aus Kapuzinerbeständen pro Jahr

eingenommen wurde.

Frage: Wie hoch waren diese Einnahmen aus Dublettenverkäufe in 2000, 2001 und 2002? Sind Zahlen für die Summe der abgegebenen Bände oder Kisten bekannt (ohne Differenzierung nach Erscheinungsjahr vor/nach 1800)?

3. Für den Zeitraum Nov 2002 - März 2004 konnten laut Gutachten auf Grund der für diesen Zeitraum aufbewahrten Belege (Buchbegleitzettel und zugehörige Rechnungen) 540 verkaufte Dublettenbände bis Erscheinungsjahr 1800 nachgewiesen werden.

Fragen:

Wie groß waren die Einnahmen aus dem Verkauf der Dubletten bis 1800? Wie groß war die Zahl der insgesamt verkauften Dublettenbände (vor und nach 1800) im gleichen Zeitraum? Wie hoch waren die Einnahmen daraus?

4. Die Rechnungen der verkauften Bücher enthielten laut Gutachten seit April 2004 lediglich den Hinweis "Kapuzinerbestand" und die Anzahl der verkauften Bände.

Fragen:

Wie hoch war die Anzahl der von April 2004 - Februar 2007 verkauften Bände? Wie hoch war der daraus erzielte Erlös? Gab es nach Februar 2007 noch weitere Dublettenverkäufe?

Antwort der BSB:

Hinsichtlich der Fragen 2 bis 4 dürfen wir Sie bitten, sich ggf. direkt an die Universität Eichstätt-Ingolstadt zu wenden.

Es versteht sich von selbst, dass unter diesen Umständen kaum einzuschätzen ist, wie plausibel und verläßlich eigentlich die Angaben hinsichtlich Umfangs und Zusammensetzung des vernichteten Bibliotheksguts sind.

Die Causa Eichstätt wurde ein weiteres mal auf dem Bibliothekartag in Mannheim im Themenkreis "Kulturelles Erbe" angesprochen, als Prof. Dr. Gunther Franz (Trier) über "Bibliotheken sind ein Kapital ...": Der kulturelle und materielle Wert historischer Sammlungen" referierte und - in der Diskussion nachdrücklich unterstützt von Rainer Feldmann (Forum Bestandserhaltung) - insistierte, dass "Dubletten" von Druckschriften mit ihren Provenienzen, Eintragungen und Einbänden wichtige Zeugnisse des kulturellen Erbes seien und nicht wie früher und leider vielfach immer noch üblich abgegeben werden sollten. Dabei sprach er konkret den Fall Eichstätt an, in dem jahrelange Dublettenverkäufe aus Altbestand nur dank der Aufmerksamkeit des Freiburger Historikers Klaus Graf

bekannt geworden seien, noch ehe der Fall durch die Berichterstattung über die containerweise Entsorgung bundesweit bekannt und zum Skandalon geworden sei.

Franz stellte auch die Frage in den Raum, wieviel die UB Eichstätt über Dublettenverkäufe aus der Kapuzinerbibliothek wohl tatsächlich eingenommen habe. Da erstaunte es schon, dass ausgerechnet Frau Dr. Claudia Fabian von der BSB in der Diskussion bekannte, dass der Verkauf von Dubletten durchaus eine Versuchung sei, bei der sie sich frage, ob man ihr nicht doch u.U. nachgeben solle. Es gelang ihr allerdings nicht, den Referenten zu einer Relativierung seiner Aussagen zu bewegen.

Leider drückt sich auch das Gutachten der BSB in Sachen Eichstätt (das in Sachen Dublettenverkäufen im Übrigen keinerlei Bedenken erkennen lässt, mit der Argumentation, es habe sich bei der Zentralbibliothek nicht um "historisch gewachsenen Altbestand gehandelt") unter Berufung auf die mangelhafte Dokumentation der Abgaben und Aussonderungen durch die UB Eichstätt um die interessante Frage, wieviel Bände aus Kapuzinerbeständen eigentlich verkauft und wieviel dafür erlöst wurde.

Bedauernd wird mitgeteilt, lediglich für den Zeitraum Nov. 2002 - März 2004 könnten auf Grund der für diesen Zeitraum aufbewahrten Belege (handschriftliche Notizen auf Buchbegleitzettel und zugehörige Rechnungen) 540 verkaufte Dublettenbände bis Erscheinungsjahr 1800 nachgewiesen werden. Wir wollten es genauer wissen und fragten am 9. Juni nochmals bei der BSB nach:

1. Im Gutachten heißt es:

"Nach aktueller Einschätzung der UB Eichstätt-Ingolstadt ist nach dem derzeitigen Bearbeitungsstand und unter Berücksichtigung der ausgeschiedenen Dubletten und der in Altötting entsorgten verschimmelten Bücher (s. u.), davon auszugehen, dass sich die tatsächliche Anzahl der Bände vor 1802 wohl etwa bei etwa 60.000-75.000 bewegen wird. Genauer Aussagen dazu sind erst nach Abschluss der Bearbeitung möglich."

Nachfrage mit Bitte um Präzisierung:

Was meint die "tatsächliche Anzahl der Bände vor 1802" hier nun genau? Den geschätzten Zugang in Bänden ohne die ausgeschiedenen bzw. verkauften Dubletten und die bereits entsorgten verschimmelten Bücher, oder den geschätzten

ursprünglichen Bestand (incl. Dubletten und verschimmelter Bestände)?

Antwort der BSB vom 17. Juni 2008:

... hinsichtlich Ihrer Fragen zu dem Gutachten in vorbezeichneter Sache können wir zu Frage 1) präzisieren, dass es sich bei den genannten Zahlen von 60.000-75.000 Bänden vor 1802 um die aktuelle Einschätzung des ursprünglichen Bestands handelt.

2. In der Zeit von Januar 2000 - Nov 2002 wurden die Rechnungen für die Dublettenverkäufe laut Gutachten nicht aufbewahrt. Aus den Kontenbewegungen für das Drittmittelkonto "Kapuzinerbibliothek" sollte sich aber ergeben, wieviel in den Jahren 2000 - 2002 für Dublettenverkäufe aus Kapuzinerbeständen pro Jahr

eingenommen wurde.

Frage: Wie hoch waren diese Einnahmen aus Dublettenverkäufe in 2000, 2001 und 2002? Sind Zahlen für die Summe der abgegebenen Bände oder Kisten bekannt (ohne Differenzierung nach Erscheinungsjahr vor/nach 1800)?

3. Für den Zeitraum Nov 2002 - März 2004 konnten laut Gutachten auf Grund der für diesen Zeitraum aufbewahrten Belege (Buchbegleitzettel und zugehörige Rechnungen) 540 verkaufte Dublettenbände bis Erscheinungsjahr 1800 nachgewiesen werden.

Fragen:

Wie groß waren die Einnahmen aus dem Verkauf der Dubletten bis 1800? Wie groß war die Zahl der insgesamt verkauften Dublettenbände (vor und nach 1800) im gleichen Zeitraum? Wie hoch waren die Einnahmen daraus?

4. Die Rechnungen der verkauften Bücher enthielten laut Gutachten seit April 2004 lediglich den Hinweis "Kapuzinerbestand" und die Anzahl der verkauften Bände.

Fragen:

Wie hoch war die Anzahl der von April 2004 - Februar 2007 verkauften Bände? Wie hoch war der daraus erzielte Erlös? Gab es nach Februar 2007 noch weitere Dublettenverkäufe?

Antwort der BSB:

Hinsichtlich der Fragen 2 bis 4 dürfen wir Sie bitten, sich ggf. direkt an die Universität Eichstätt-Ingolstadt zu wenden.

Es versteht sich von selbst, dass unter diesen Umständen kaum einzuschätzen ist, wie plausibel und verläßlich eigentlich die Angaben hinsichtlich Umfangs und Zusammensetzung des vernichteten Bibliotheksguts sind.

BCK - am Donnerstag, 19. Juni 2008, 11:10 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/Wolfegg_700461330000.html

Die Beschreibung des Handschriftenarchivs von 1942 ist online.

Weitere Materialien zu den Wolfegger Sammlungen:

https://archiv.twoday.net/stories/4775647/

Die Beschreibung des Handschriftenarchivs von 1942 ist online.

Weitere Materialien zu den Wolfegger Sammlungen:

https://archiv.twoday.net/stories/4775647/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Brigitte Pfeil, Katalog der deutschen und niederländischen Handschriften des Mittelalters in der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle (Saale) (= Schriften zum Bibliotheks- und Büchereiwesen in Sachsen-Anhalt 89/1-2). 2 Bände. Halle (Saale) 2007. 4, XXIV, 545 S. mit 53 farbigen Abbildungen.

Im Rahmen eines DFG-geförderten Projekts erschließt der vorliegende zweibändige Katalog mit über 70 Beschreibungen einen kaum bekannten Bestand deutschsprachiger Handschriften.

Die Einleitung unterrichtet in groben Zügen über die Geschichte der Handschriftensammlung der ULB Halle. Da der zweite Band sich ausschließlich den Resten der traditionsreichen Handschriftensammlung der Grafen/Fürsten von Stolberg-Wernigerode (mit den typischen Z-Signaturen Za-Zl) widmet (22 deutschsprachige Handschriften), ist es nachvollziehbar, dass die Autorin eine kurze Geschichte dieser einst so bedeutenden Adelsbibliothek S. XVII-XXX bietet.

Die Bibliothek geht auf Graf Wolf Ernst zu Stolberg-Wernigerode (1546-1606) zurück, der mit geschätzten 4000 Bänden eine der größten Privatbibliotheken des 16. Jahrhunderts besessen haben könnte. Nach einer Phase der Vernachlässigung begann mit dem Regierungsantritt 1712 von Graf Christian Ernst (1691-1771) eine neue Blütezeit. Am 15. Januar 1746 erklärte er die damals etwa 10.000 Bände umfassende Bibliothek per Aushang zur „Öffentlichen Bibliothek“, die zweimal wöchentlich wissenschaftlichen Interessenten offen stehen sollte. 1615 hatte bereits Graf Heinrich in seinem Testament bestimmt, dass die gräfliche Büchersammlung öffentlich zugänglich sein sollte. Beim Tode von Christian Ernst umfasste die Bibliothek bereits über 30.000 Bände. Im Testament von 1749 wurde sie zum unveräusserlichen Fideikommissgut bestimmt. Dieser Kulturgutschutz (avant la lettre) bestand bis zur Aufhebung der Fideikommisse mit der Weimarer Reichsverfassung 1919.

1841 wurde die Bibliothek des gräflichen Archivars Heinrich Delius (1778-1840) , die rund 13.000 Bände umfasste, 1858 die Büchersammlung des bibliophilen gräflichen Bibliothekars Karl Zeisberg (1804-1850) mit etwa 16.000 Bänden angekauft. 1866 publizierte Ernst Wilhelm Förstemann (1822-1906), seit 1851 für die Bibliothek zuständig, einen Handschriftenkatalog:

https://books.google.de/books?id=kdwrVpVpUREC

Ab 1866 betreute Eduard Jacobs (1833-1919) Bibliothek und Archiv des Grafenhauses, das 1890 in den Fürstenstand erhoben wurde. 1897 zählte man rund 107.700 Bände, darunter 600 Inkunabeln und 1095 Handschriften. Das unrühmliche Ende des berühmten Instituts kam in der Weimarer Republik. Gravierende wirtschaftliche Schwierigkeiten veranlassten den Eigentümer 1926 dazu, die wertvollsten Handschriften und Bücher an die Antiquare Rosenthal (München) und Hiersemann (Leipzig) zu verkaufen. Am 1. August 1929 schloss die Bibliothek offiziell, und von 1930 bis 1933 ließ der „Verein der ruhegehaltsberechtigten Beamten“, der ihre Verwaltung übernommen hatte, die Bestände durch den renommierten Antiquar Martin Breslauer verkaufen. Nach der Machtergreifung 1933 beendete der Verein die Zusammenarbeit mit dem Händler jüdischer Herkunft. Die Restbestände verblieben in Wernigerode, bis 1946 die Drucke von einer Trophäenkommission nach Russland abtransportiert wurden. Seit 1948 befinden sich alle Handschriften in Halle. 1970 publizierte Hildegard Herricht eine Geschichte der Bibliothek mit Liste der in Halle erhaltenen Handschriften, 1993 spürte Ulrich-Dieter Oppitz dem Schicksal der deutschsprachigen Handschriften (Zb-Signaturen) in der Festschrift für Hanno Beck nach.

Mit keiner Silbe wird gesagt, ob die Wernigeroder Handschriften Restitutionsansprüchen des alten Eigentümers nach dem EALG unterliegen. Diese Problematik wird nur bei den drei Handschriften aus der Bibliothek des Apel’schen Rittergutes Ermlitz angesprochen, die 2003 an den Alteigentümer rückübertragen und 2004 von der Universitätsbibliothek Leipzig angekauft wurden, aber bis 2014 einem Nießbrauchrecht der ULB Halle unterliegen. Zur Causa Apel siehe ausführlich

https://archiv.twoday.net/stories/529585/

Zum EALG:

https://archiv.twoday.net/stories/4581674/#4582262

Der jetzt erschlossene Bestand birgt nicht wenige Stücke, die bislang unbekannt waren. Ein Schwerpunkt sind juristische, insbesondere Rechtsbücher-Handschriften (ich zähle 17). Einige Codices können auch als Archivgut angesprochen werden:

Yd 2° 31 (1)-(7) 7 Bände Hallische Schöppenbücher 1266-1504 (1542)

Yd 2° 39 Collectanea aus Kleve-Jülich-Berg und Geldern, Handschriften und Drucke des 15. bis 18. Jahrhunderts, unter anderem: Stadtrechte und Privilegien von Kalkar um 1467

Hist. 2° 92 (S. 113-121) Bislang unbekanntes Kopialbuch der Herren von Hoym um 1500 (erschlossen durch 86 Kurzregesten)

Hist. 2° 179 und Hist. 2° 183 (S. 121-131) Von Johann August von Ponickau (1718-1802) zusammengebrachte Sammlung von Faszikeln des 15. bis 18. Jahrhunderts

Hist. 4° 346 (S. 131-133) Statuten und Geschoßbuch der Stadt Treffurt 1514-1515

Jurid. 2° 226 (S. 133-133-137) Statuten und Rechtsweisungen für Laucha an der Unstrut um 1465-85

ThSGV 3111 (S. 139f.) Beschwerdebrief der Stadt Breslau gegen die Fürsten von Oppeln 1406 (?)

23 A 1 (S. 230-236) Kopialbuch der Herren von Eppstein, sog. Ortenberger Buch I um 1462, Gegenstück zum Ortenberger Buch II im Stolberg’schen Archiv in Ortenberg (Wetteraukreis). Sämtliche Urkunden sind regestiert von Friedrich Battenberg, Stolberger Urkunden, 1985.

27 B 19 (S. 237f.) Stadtbuch von Alsleben an der Saale, angelegt nach Mai 1451

Stolb.-Wernig. Zb 44 (S. 333f.) Zwei Urkunden des Rats der Stadt Frankenhausen 1401 und 1453

Stolb.-Wernig. Zl 27m (S. 338f.) Nachlassinventar für die Kinder des Nürnberger Bürgers Konrad Kress aus zweiter Ehe 1430/31

Soweit dies ohne Autopsie der Handschriften gesagt werden kann, machen die Beschreibungen einen sehr gründlichen Eindruck. Die Autorin hat sich offenkundig um akribische Recherche bemüht. Beispielsweise lässt die Erschließung von Stolb.-Wernig. Zb 21 mit einer seit 1870 nicht beachteten Chronik von Speyer und einer Speyerer Bearbeitung der Twinger-Chronik (um 1461, Nachträge bis um 1474) eine sorgfältige Arbeitsweise erkennen. Man wird allerdings zu prüfen haben, ob hinsichtlich des Textes über die Jungfrau von Orléans ein Zusammenhang mit Hamburg Cod. Germ. 6 besteht.

Die Mängel des Bandes liegen vor allem im Bereich der Benutzerfreundlichkeit. Es leuchtet nicht ein, weshalb es für Autoren, Orte und Sachen ein Kreuzregister gibt, für Personen aber ein separates Register. Und wenn man sich im Register ausschließlich auf Signaturen bezieht, sollte man wenigstens eine Liste der Signaturen mit jeweiliger Seitenzahl beigeben, denn im zweiten Teil des ersten Bandes muss mühsam geblättert werden, um eine bestimmte Signatur aufzufinden. Während die Z-Signaturen des zweiten Bandes und die 21 Y-Signaturen des ersten Bandes keine Probleme bereiten, kann die Reihenfolge der anderen 24 Signaturen gut für eine Denksportaufgabe (Erschließe die zugrunde liegende Regel!) verwendet werden:

Fragment 80a, 80b, 82

Hist.

Jurid.

Misc.

ThSGV

Ha 1

1/B a/6

1/C a/2

Ib 2362 2°

Ink C 22

10 A 28

12 A 17

12 A 18

14 A 39

23 A 1

27 B 19

32 D 2

23 G 37

23 G 38

Nach welchen Kriterien die Handschriften für den Band ausgewählt wurden, erfährt man nicht. Im Münchner Katalogisat zu Cod. Icon. 308n wird die (in den vorliegenden Bänden fehlende) Wernigeroder Handschrift Zi 33 dem vierten Viertel des 15. Jahrhunderts zugewiesen. Eine Signaturenliste aller in Halle vorhandenen Wernigeroder Handschriften und eine Liste der bekannten Lagerorte ehemals Wernigeroder deutschsprachiger Handschriften wären wünschenswert gewesen, zumal eine Website der Hallenser Handschriftenabteilung mit den zu erwartenden Grundinformationen nicht existiert.

Wenig benutzerfreundlich ist es, im Register die Medinger Stimulus amoris-Handschrift 1/B a/6 unter Maria Medingen zu verzeichnen.

Bei der Wilhelm von Österreich-Handschrift Zb 17 von 1474 ist nicht nachvollziehbar, wieso das Attempto-Motto Eberhard im Bart abgesprochen wird. Auch andere Bücher seiner Bibliothek weisen keine einheitliche Anbringung dieser Devise auf. Ob der Schreiber P.W. identisch ist mit dem 1480 bis 1495 im Tübinger Umkreis bezeugten Rubrikator PW (siehe Detlef Mauss und Peter Amelung im Gutenberg-Jahrbuch, zuletzt 2001, S. 95), wird man womöglich nicht klären können.

S. 273 behauptet die Bearbeiterin, die Arbeit von Otto Franklin über Joh. Klenkok 1884 sei bibliographisch nicht nachweisbar, obwohl im KVK ein Berliner Standort und in WorldCat ein Nachweis in der UB Amsterdam vorliegt.

Die Bearbeiterin hat in großem Umfang von Internetquellen profitiert. Um so unerfreulicher erscheint der Umstand, dass der Band – entgegen den Vorgaben der DFG – nicht „Open Access“ vorliegt und auch keine Katalogisate oder Registereinträge für manuscripta mediaevalia bereitgestellt wurden. Dass im Marburger Handschriftencensus

https://cgi-host.uni-marburg.de/~mrep/liste_census.php?ort=SGFsbGUgKFNhYWxlKQ%3D%3D

unterschiedlich ausführliche Beschreibungen eingestellt wurden, ist dafür kein Ersatz. Wer heute öffentlich gefördert Handschriften erschließt, ohne die Katalogisate im Internet zugänglich zu machen, hat die Zeichen der Zeit gründlich verkannt.

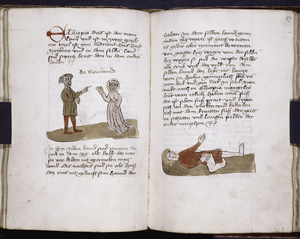

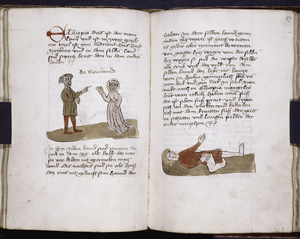

Stolberg-Exlibris

Stolberg-Exlibris

Mandeville-Hs. Zb 25, heute NYPL

Mandeville-Hs. Zb 25, heute NYPL

Im Rahmen eines DFG-geförderten Projekts erschließt der vorliegende zweibändige Katalog mit über 70 Beschreibungen einen kaum bekannten Bestand deutschsprachiger Handschriften.

Die Einleitung unterrichtet in groben Zügen über die Geschichte der Handschriftensammlung der ULB Halle. Da der zweite Band sich ausschließlich den Resten der traditionsreichen Handschriftensammlung der Grafen/Fürsten von Stolberg-Wernigerode (mit den typischen Z-Signaturen Za-Zl) widmet (22 deutschsprachige Handschriften), ist es nachvollziehbar, dass die Autorin eine kurze Geschichte dieser einst so bedeutenden Adelsbibliothek S. XVII-XXX bietet.

Die Bibliothek geht auf Graf Wolf Ernst zu Stolberg-Wernigerode (1546-1606) zurück, der mit geschätzten 4000 Bänden eine der größten Privatbibliotheken des 16. Jahrhunderts besessen haben könnte. Nach einer Phase der Vernachlässigung begann mit dem Regierungsantritt 1712 von Graf Christian Ernst (1691-1771) eine neue Blütezeit. Am 15. Januar 1746 erklärte er die damals etwa 10.000 Bände umfassende Bibliothek per Aushang zur „Öffentlichen Bibliothek“, die zweimal wöchentlich wissenschaftlichen Interessenten offen stehen sollte. 1615 hatte bereits Graf Heinrich in seinem Testament bestimmt, dass die gräfliche Büchersammlung öffentlich zugänglich sein sollte. Beim Tode von Christian Ernst umfasste die Bibliothek bereits über 30.000 Bände. Im Testament von 1749 wurde sie zum unveräusserlichen Fideikommissgut bestimmt. Dieser Kulturgutschutz (avant la lettre) bestand bis zur Aufhebung der Fideikommisse mit der Weimarer Reichsverfassung 1919.

1841 wurde die Bibliothek des gräflichen Archivars Heinrich Delius (1778-1840) , die rund 13.000 Bände umfasste, 1858 die Büchersammlung des bibliophilen gräflichen Bibliothekars Karl Zeisberg (1804-1850) mit etwa 16.000 Bänden angekauft. 1866 publizierte Ernst Wilhelm Förstemann (1822-1906), seit 1851 für die Bibliothek zuständig, einen Handschriftenkatalog:

https://books.google.de/books?id=kdwrVpVpUREC

Ab 1866 betreute Eduard Jacobs (1833-1919) Bibliothek und Archiv des Grafenhauses, das 1890 in den Fürstenstand erhoben wurde. 1897 zählte man rund 107.700 Bände, darunter 600 Inkunabeln und 1095 Handschriften. Das unrühmliche Ende des berühmten Instituts kam in der Weimarer Republik. Gravierende wirtschaftliche Schwierigkeiten veranlassten den Eigentümer 1926 dazu, die wertvollsten Handschriften und Bücher an die Antiquare Rosenthal (München) und Hiersemann (Leipzig) zu verkaufen. Am 1. August 1929 schloss die Bibliothek offiziell, und von 1930 bis 1933 ließ der „Verein der ruhegehaltsberechtigten Beamten“, der ihre Verwaltung übernommen hatte, die Bestände durch den renommierten Antiquar Martin Breslauer verkaufen. Nach der Machtergreifung 1933 beendete der Verein die Zusammenarbeit mit dem Händler jüdischer Herkunft. Die Restbestände verblieben in Wernigerode, bis 1946 die Drucke von einer Trophäenkommission nach Russland abtransportiert wurden. Seit 1948 befinden sich alle Handschriften in Halle. 1970 publizierte Hildegard Herricht eine Geschichte der Bibliothek mit Liste der in Halle erhaltenen Handschriften, 1993 spürte Ulrich-Dieter Oppitz dem Schicksal der deutschsprachigen Handschriften (Zb-Signaturen) in der Festschrift für Hanno Beck nach.

Mit keiner Silbe wird gesagt, ob die Wernigeroder Handschriften Restitutionsansprüchen des alten Eigentümers nach dem EALG unterliegen. Diese Problematik wird nur bei den drei Handschriften aus der Bibliothek des Apel’schen Rittergutes Ermlitz angesprochen, die 2003 an den Alteigentümer rückübertragen und 2004 von der Universitätsbibliothek Leipzig angekauft wurden, aber bis 2014 einem Nießbrauchrecht der ULB Halle unterliegen. Zur Causa Apel siehe ausführlich

https://archiv.twoday.net/stories/529585/

Zum EALG:

https://archiv.twoday.net/stories/4581674/#4582262

Der jetzt erschlossene Bestand birgt nicht wenige Stücke, die bislang unbekannt waren. Ein Schwerpunkt sind juristische, insbesondere Rechtsbücher-Handschriften (ich zähle 17). Einige Codices können auch als Archivgut angesprochen werden:

Yd 2° 31 (1)-(7) 7 Bände Hallische Schöppenbücher 1266-1504 (1542)

Yd 2° 39 Collectanea aus Kleve-Jülich-Berg und Geldern, Handschriften und Drucke des 15. bis 18. Jahrhunderts, unter anderem: Stadtrechte und Privilegien von Kalkar um 1467

Hist. 2° 92 (S. 113-121) Bislang unbekanntes Kopialbuch der Herren von Hoym um 1500 (erschlossen durch 86 Kurzregesten)

Hist. 2° 179 und Hist. 2° 183 (S. 121-131) Von Johann August von Ponickau (1718-1802) zusammengebrachte Sammlung von Faszikeln des 15. bis 18. Jahrhunderts

Hist. 4° 346 (S. 131-133) Statuten und Geschoßbuch der Stadt Treffurt 1514-1515

Jurid. 2° 226 (S. 133-133-137) Statuten und Rechtsweisungen für Laucha an der Unstrut um 1465-85

ThSGV 3111 (S. 139f.) Beschwerdebrief der Stadt Breslau gegen die Fürsten von Oppeln 1406 (?)

23 A 1 (S. 230-236) Kopialbuch der Herren von Eppstein, sog. Ortenberger Buch I um 1462, Gegenstück zum Ortenberger Buch II im Stolberg’schen Archiv in Ortenberg (Wetteraukreis). Sämtliche Urkunden sind regestiert von Friedrich Battenberg, Stolberger Urkunden, 1985.

27 B 19 (S. 237f.) Stadtbuch von Alsleben an der Saale, angelegt nach Mai 1451

Stolb.-Wernig. Zb 44 (S. 333f.) Zwei Urkunden des Rats der Stadt Frankenhausen 1401 und 1453

Stolb.-Wernig. Zl 27m (S. 338f.) Nachlassinventar für die Kinder des Nürnberger Bürgers Konrad Kress aus zweiter Ehe 1430/31

Soweit dies ohne Autopsie der Handschriften gesagt werden kann, machen die Beschreibungen einen sehr gründlichen Eindruck. Die Autorin hat sich offenkundig um akribische Recherche bemüht. Beispielsweise lässt die Erschließung von Stolb.-Wernig. Zb 21 mit einer seit 1870 nicht beachteten Chronik von Speyer und einer Speyerer Bearbeitung der Twinger-Chronik (um 1461, Nachträge bis um 1474) eine sorgfältige Arbeitsweise erkennen. Man wird allerdings zu prüfen haben, ob hinsichtlich des Textes über die Jungfrau von Orléans ein Zusammenhang mit Hamburg Cod. Germ. 6 besteht.

Die Mängel des Bandes liegen vor allem im Bereich der Benutzerfreundlichkeit. Es leuchtet nicht ein, weshalb es für Autoren, Orte und Sachen ein Kreuzregister gibt, für Personen aber ein separates Register. Und wenn man sich im Register ausschließlich auf Signaturen bezieht, sollte man wenigstens eine Liste der Signaturen mit jeweiliger Seitenzahl beigeben, denn im zweiten Teil des ersten Bandes muss mühsam geblättert werden, um eine bestimmte Signatur aufzufinden. Während die Z-Signaturen des zweiten Bandes und die 21 Y-Signaturen des ersten Bandes keine Probleme bereiten, kann die Reihenfolge der anderen 24 Signaturen gut für eine Denksportaufgabe (Erschließe die zugrunde liegende Regel!) verwendet werden:

Fragment 80a, 80b, 82

Hist.

Jurid.

Misc.

ThSGV

Ha 1

1/B a/6

1/C a/2

Ib 2362 2°

Ink C 22

10 A 28

12 A 17

12 A 18

14 A 39

23 A 1

27 B 19

32 D 2

23 G 37

23 G 38

Nach welchen Kriterien die Handschriften für den Band ausgewählt wurden, erfährt man nicht. Im Münchner Katalogisat zu Cod. Icon. 308n wird die (in den vorliegenden Bänden fehlende) Wernigeroder Handschrift Zi 33 dem vierten Viertel des 15. Jahrhunderts zugewiesen. Eine Signaturenliste aller in Halle vorhandenen Wernigeroder Handschriften und eine Liste der bekannten Lagerorte ehemals Wernigeroder deutschsprachiger Handschriften wären wünschenswert gewesen, zumal eine Website der Hallenser Handschriftenabteilung mit den zu erwartenden Grundinformationen nicht existiert.

Wenig benutzerfreundlich ist es, im Register die Medinger Stimulus amoris-Handschrift 1/B a/6 unter Maria Medingen zu verzeichnen.

Bei der Wilhelm von Österreich-Handschrift Zb 17 von 1474 ist nicht nachvollziehbar, wieso das Attempto-Motto Eberhard im Bart abgesprochen wird. Auch andere Bücher seiner Bibliothek weisen keine einheitliche Anbringung dieser Devise auf. Ob der Schreiber P.W. identisch ist mit dem 1480 bis 1495 im Tübinger Umkreis bezeugten Rubrikator PW (siehe Detlef Mauss und Peter Amelung im Gutenberg-Jahrbuch, zuletzt 2001, S. 95), wird man womöglich nicht klären können.

S. 273 behauptet die Bearbeiterin, die Arbeit von Otto Franklin über Joh. Klenkok 1884 sei bibliographisch nicht nachweisbar, obwohl im KVK ein Berliner Standort und in WorldCat ein Nachweis in der UB Amsterdam vorliegt.

Die Bearbeiterin hat in großem Umfang von Internetquellen profitiert. Um so unerfreulicher erscheint der Umstand, dass der Band – entgegen den Vorgaben der DFG – nicht „Open Access“ vorliegt und auch keine Katalogisate oder Registereinträge für manuscripta mediaevalia bereitgestellt wurden. Dass im Marburger Handschriftencensus

https://cgi-host.uni-marburg.de/~mrep/liste_census.php?ort=SGFsbGUgKFNhYWxlKQ%3D%3D

unterschiedlich ausführliche Beschreibungen eingestellt wurden, ist dafür kein Ersatz. Wer heute öffentlich gefördert Handschriften erschließt, ohne die Katalogisate im Internet zugänglich zu machen, hat die Zeichen der Zeit gründlich verkannt.

Stolberg-Exlibris

Stolberg-Exlibris Mandeville-Hs. Zb 25, heute NYPL

Mandeville-Hs. Zb 25, heute NYPLnoch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein recht umfangreicher Artikel von Rolf Lautenschläger in der heutigen taz:

Detektivin der "Lost Art"

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Potsdam beschäftigt eine Provenienzforscherin. Sie ermittelt Besitzer von enteigneten Kunstwerken.

Scherzhaft wird Bauer von den Kollegen als "die, die Potsdam leer räumt" bezeichnet.

https://www.taz.de/1/leben/kuenste/artikel/1/detektivin-der-lost-art/

Detektivin der "Lost Art"

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Potsdam beschäftigt eine Provenienzforscherin. Sie ermittelt Besitzer von enteigneten Kunstwerken.

Scherzhaft wird Bauer von den Kollegen als "die, die Potsdam leer räumt" bezeichnet.

https://www.taz.de/1/leben/kuenste/artikel/1/detektivin-der-lost-art/

Ladislaus - am Mittwoch, 11. Juni 2008, 10:19 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen