Kodikologie

In der Murkspräsentation von ManuMed (Einzelseiten/Einzelbeschreibungen nicht verlinkbar)

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/hsk0597

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/hsk0597

KlausGraf - am Samstag, 3. März 2012, 19:11 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

2012 wurden zwei botanische Handschriften und ein spätes Wappenbuch ins Netz gestellt:

https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/uni_ausgabe.html?recherche=ja&ordnung=sig&projekt=1063203003&l=de

https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/uni_ausgabe.html?recherche=ja&ordnung=sig&projekt=1063203003&l=de

KlausGraf - am Samstag, 3. März 2012, 18:18 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

archiva.twoday.net/stories/kalenderfehler-in-handschrift-entdeckt - das Weblog Archiva von Mathias Nowak wurde Minuten nach dem Posten dieses Beitrags deaktiviert

"In einer Handschrift, die in der Diözesanbibliothek [Rottenburg] liegt, berechnete der Astronom Heinrich Selder um 1400 Kalenderfehler, die erst 200 Jahre später korrigiert wurden. Der 83-jährige Lustnauer Kalenderforscher Karl Mütz hat nun in Paris, Erfurt und Freiburg weitere Handschriften des Astronomen gefunden."

https://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/rottenburg_artikel,-Karl-Muetz-fand-Aufzeichnungen-eines-mittelalterlichen-Astronomen-_arid,165066.html

Mütz publizierte seine Ergebnisse im Sammelband "Text und Kontext" 2011:

https://www.thorbecke.de/text-und-kontext-p-1655.html

"In einer Handschrift, die in der Diözesanbibliothek [Rottenburg] liegt, berechnete der Astronom Heinrich Selder um 1400 Kalenderfehler, die erst 200 Jahre später korrigiert wurden. Der 83-jährige Lustnauer Kalenderforscher Karl Mütz hat nun in Paris, Erfurt und Freiburg weitere Handschriften des Astronomen gefunden."

https://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/rottenburg_artikel,-Karl-Muetz-fand-Aufzeichnungen-eines-mittelalterlichen-Astronomen-_arid,165066.html

Mütz publizierte seine Ergebnisse im Sammelband "Text und Kontext" 2011:

https://www.thorbecke.de/text-und-kontext-p-1655.html

KlausGraf - am Samstag, 3. März 2012, 18:03 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Julius Graf von Oeynhausen teilte 1869 in den Blättern zur näheren Kunde Westfalens ein "Gedicht aus dem 14. Jahrhundert" mit (S. 69). Leider habe ich nur einen Scan mit Textverlust am rechten Rand:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blaetter_Kunde_Westfalens_1869_Nr7_S60.jpg

In seiner Geschichte des Geschlechts (Bd. 1, 1870, S. 16 Nr. 39) druckte er das lateinisch-niederdeutsche Mischgedicht nochmals ab:

https://books.google.de/books?id=p7Q4AAAAYAAJ&pg=PA16

Dr. Florenz Tourtual steuerte in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1870, S. 590f. eine kurze Notiz zum Verständnis des Gedichts bei:

https://books.google.de/books?id=ydQzAAAAMAAJ&pg=PA590

Sonst kann ich keine weiteren Angaben zu dem Text auffinden, den der Herausgeber aufgrund der Mitüberlieferung von sechs Urkunden 1388-1405 in die Zeit um 1380 datiert. Die Urkunden befanden sich in einem hölzernen Kasten, der in einem der Kirchtürme der Abtei Marienmünster bei Höxter 1855 eingemauert vorgefunden worden war. Vermutlich stand er auf einem Pergamentblatt, doch wird dies nicht explizit gesagt. Für die Praxis der sogenannten Turmknaufurkunden wäre das ein sehr frühes Beispiel. man wird also - wenn man an der Datierung festhalten möchte - auch einen anderen Zweck des Urkundenkastens zu erwägen haben.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blaetter_Kunde_Westfalens_1869_Nr7_S60.jpg

In seiner Geschichte des Geschlechts (Bd. 1, 1870, S. 16 Nr. 39) druckte er das lateinisch-niederdeutsche Mischgedicht nochmals ab:

https://books.google.de/books?id=p7Q4AAAAYAAJ&pg=PA16

Dr. Florenz Tourtual steuerte in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1870, S. 590f. eine kurze Notiz zum Verständnis des Gedichts bei:

https://books.google.de/books?id=ydQzAAAAMAAJ&pg=PA590

Sonst kann ich keine weiteren Angaben zu dem Text auffinden, den der Herausgeber aufgrund der Mitüberlieferung von sechs Urkunden 1388-1405 in die Zeit um 1380 datiert. Die Urkunden befanden sich in einem hölzernen Kasten, der in einem der Kirchtürme der Abtei Marienmünster bei Höxter 1855 eingemauert vorgefunden worden war. Vermutlich stand er auf einem Pergamentblatt, doch wird dies nicht explizit gesagt. Für die Praxis der sogenannten Turmknaufurkunden wäre das ein sehr frühes Beispiel. man wird also - wenn man an der Datierung festhalten möchte - auch einen anderen Zweck des Urkundenkastens zu erwägen haben.

KlausGraf - am Donnerstag, 1. März 2012, 21:39 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

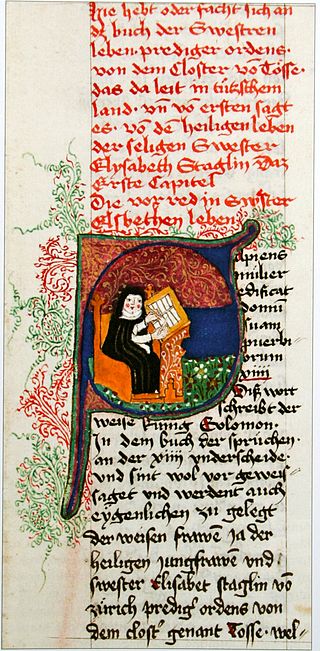

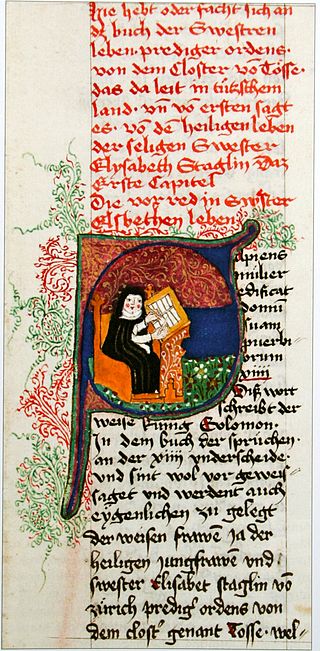

Die Überlieferungszusammenstellung in Wikisource wurde überarbeitet:

https://de.wikisource.org/wiki/Schwesternbücher

https://de.wikisource.org/wiki/Schwesternbücher

KlausGraf - am Donnerstag, 1. März 2012, 21:20 - Rubrik: Kodikologie

Einige Pretiosen sind verlinkt bei:

https://jekely.blogspot.com/2012/02/medieval-manuscripts-of-batthyaneum.html

Zur Manuscriptorium-Startseite:

https://www.manuscriptorium.com/index.php?q=content/manoscriti-qui-theca-batthyanyana

Leider ist Bollstatters Weltchronik nicht dabei, wohl aber einige wichtige altdeutsche Handschriften, beispielsweise

https://www.handschriftencensus.de/5379

https://www.manuscriptorium.com/apps/main/en/index.php?request=request_document&docId=rec1293533477_128

Leider ließ sich die URL dieser Beschreibung nicht elegant gewinnen, ich musste den Quelltext nach docid durchsuchen. Siehe dazu:

https://archiv.twoday.net/stories/11565124/

Knapp 200 Handschriften waren bereits einmal online:

https://archiv.twoday.net/stories/3748974/

Zur parallelen Präsentation von knapp 200 (nicht direkt verlinkbaren) Handschriften aus rumänischen Bibliotheken, die meisten aus Alba Iulia:

https://archiv.twoday.net/stories/11509590/

https://jekely.blogspot.com/2012/02/medieval-manuscripts-of-batthyaneum.html

Zur Manuscriptorium-Startseite:

https://www.manuscriptorium.com/index.php?q=content/manoscriti-qui-theca-batthyanyana

Leider ist Bollstatters Weltchronik nicht dabei, wohl aber einige wichtige altdeutsche Handschriften, beispielsweise

https://www.handschriftencensus.de/5379

https://www.manuscriptorium.com/apps/main/en/index.php?request=request_document&docId=rec1293533477_128

Leider ließ sich die URL dieser Beschreibung nicht elegant gewinnen, ich musste den Quelltext nach docid durchsuchen. Siehe dazu:

https://archiv.twoday.net/stories/11565124/

Knapp 200 Handschriften waren bereits einmal online:

https://archiv.twoday.net/stories/3748974/

Zur parallelen Präsentation von knapp 200 (nicht direkt verlinkbaren) Handschriften aus rumänischen Bibliotheken, die meisten aus Alba Iulia:

https://archiv.twoday.net/stories/11509590/

KlausGraf - am Mittwoch, 29. Februar 2012, 18:49 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Auf interessante wissenschaftsgeschichtlich bedeutsame handschriftliche deutschsprachige Notizen in einem in Kiew digitalisierten frühneuzeitlichen Druck macht aufmerksam:

https://archiv.twoday.net/stories/55779436/#64985909

https://archiv.twoday.net/stories/55779436/#64985909

KlausGraf - am Dienstag, 28. Februar 2012, 12:36 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine schlechte und eine gute Nachricht:

Das DFG-Projekt hat ordentlich Knete abgezockt, aber die online gestellten Projektinhalte verschwanden beim Umzug der Projektleiterin Schlotheuber nach Düsseldorf. Sie sind noch im Internet Archive auffindbar:

https://web.archive.org/web/20100528134618/https://www.uni-muenster.de/Geschichte/hist-sem/MA-G/L3/forschen/DFGProjekt.html

Siehe auch

https://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/schriftlichkeitinsueddeutschenfrauenkloestern

Die gute Nachricht: Ohne dass es von der BSB- oder der Münsteraner Seite oder der Lehrstuhlseite Schlotheuber einen Link gibt, sind sie in Düsseldorf wieder online:

https://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/geschichte/lehrstuehle/mittelalterliche-geschichte/forschung/dfg-projekt-schriftlichkeit-in-sueddeutschen-frauenkloestern/

Das DFG-Projekt hat ordentlich Knete abgezockt, aber die online gestellten Projektinhalte verschwanden beim Umzug der Projektleiterin Schlotheuber nach Düsseldorf. Sie sind noch im Internet Archive auffindbar:

https://web.archive.org/web/20100528134618/https://www.uni-muenster.de/Geschichte/hist-sem/MA-G/L3/forschen/DFGProjekt.html

Siehe auch

https://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/schriftlichkeitinsueddeutschenfrauenkloestern

Die gute Nachricht: Ohne dass es von der BSB- oder der Münsteraner Seite oder der Lehrstuhlseite Schlotheuber einen Link gibt, sind sie in Düsseldorf wieder online:

https://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/geschichte/lehrstuehle/mittelalterliche-geschichte/forschung/dfg-projekt-schriftlichkeit-in-sueddeutschen-frauenkloestern/

KlausGraf - am Samstag, 25. Februar 2012, 19:24 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/bamberg-bibliotheken

Die Säkularisation der Stifts- und Klosterbibliotheken 1803 betraf in Bamberg das Domkapitel (Staatsbibliothek Bamberg, Msc.Misc.179), die Stifte St. Jakob (Msc.Misc.181), St. Gangolf und St. Stephan, die Benediktinerabtei Michelsberg (Msc.Misc.182, 1. Band und 2. Band), die Klöster der Karmeliten (HV.Msc.295, Msc.Misc.183 und Msc.Misc.185), Dominikaner (Msc.Misc.188), (Msc.Misc.190) und Kapuziner (Msc.Misc.192 und Msc.Misc.193), sowie die Nonnenklöster der Klarissen und der Dominikanerinnen zum Heiligen Grab; im Hochstift Bamberg die Zisterzienserabtei Langheim (Msc.Misc.207, Msc.Misc.208 und Msc.Misc.209 mit der Kanzleibibliothek in Kulmbach) und die Benediktinerabtei Banz (Msc.Misc.199), außerdem die Kapuzinerklöster in Höchstadt an der Aisch (Msc.Misc.205) und in Gößweinstein (Msc.Misc.202), weiter die Franziskanerklöster in Kronach (Msc.Misc.206) und Marienweiher, dann zwei Franziskanerhospize in Forchheim (Msc.Misc.201) und in Glosberg bei Kronach. Nicht nach Bamberg säkularisiert wurden die kirchlich zum Bistum Bamberg, politisch zur Oberpfalz gehörigen Benediktinerabteien Weißenohe und Michelfeld und das zum Bistum Regensburg gehörende Bambergische Kapuzinerhospiz Vilseck.

Die Bestände wurden in der Bibliothek der aufgelösten Universität Bamberg der (heutigen) Staatsbibliothek Bamberg zugeordnet. Es ist davon auszugehen, dass zu etwa 10.000 hier vorhandenen Büchern etwa 37.000 aus dem Säkularisationsgut (von etwa 63.000) kamen. Die Institutionen sollten Kataloge einliefern, die oft ad hoc angefertigt wurden, manchmal aber auch älter waren (Msc.Misc.179-193, 197-202, 205-209 der Staatsbibliothek Bamberg). Die Auswahl wurde in der Regel aber direkt vor Ort vorgenommen und bezog in mehreren Fällen auch die Regale mit ein. Der Vorgang der Aufstellung, 1805 im Wesentlichen abgeschlossen, zog sich bei den Mendikantenklöstern, besonders den weiter entfernten und nicht so leicht erreichbaren, oft Jahrzehnte hin und unterblieb im Fall von Marienweiher ganz. Die Auswahl des "Seltenen, Schönen und Nützlichen" wurde von spätaufklärerischen Wissenschaftlichkeitsvorstellungen bestimmt und nahm abgesehen von Dubletten Verluste oder gar den Untergang in Kauf. Sammler wie P. Pius Brunnquell (1752-1828) konnten missachtete Bücher, soweit nicht gleich makuliert, nur zum Teil sichern und später der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Zu den Bibliothekskatalogen der Staatsbibliothek bzw. des Historischen Vereins Bamberg sowie des Archivs des Erzbistums sind mit digitalisiert das Verzeichnis des Bamberger Domschatzes (HV.Msc.224) und der Katalog der Banzer Naturaliensammlung (Msc.Misc.200).

Die Säkularisation der Stifts- und Klosterbibliotheken 1803 betraf in Bamberg das Domkapitel (Staatsbibliothek Bamberg, Msc.Misc.179), die Stifte St. Jakob (Msc.Misc.181), St. Gangolf und St. Stephan, die Benediktinerabtei Michelsberg (Msc.Misc.182, 1. Band und 2. Band), die Klöster der Karmeliten (HV.Msc.295, Msc.Misc.183 und Msc.Misc.185), Dominikaner (Msc.Misc.188), (Msc.Misc.190) und Kapuziner (Msc.Misc.192 und Msc.Misc.193), sowie die Nonnenklöster der Klarissen und der Dominikanerinnen zum Heiligen Grab; im Hochstift Bamberg die Zisterzienserabtei Langheim (Msc.Misc.207, Msc.Misc.208 und Msc.Misc.209 mit der Kanzleibibliothek in Kulmbach) und die Benediktinerabtei Banz (Msc.Misc.199), außerdem die Kapuzinerklöster in Höchstadt an der Aisch (Msc.Misc.205) und in Gößweinstein (Msc.Misc.202), weiter die Franziskanerklöster in Kronach (Msc.Misc.206) und Marienweiher, dann zwei Franziskanerhospize in Forchheim (Msc.Misc.201) und in Glosberg bei Kronach. Nicht nach Bamberg säkularisiert wurden die kirchlich zum Bistum Bamberg, politisch zur Oberpfalz gehörigen Benediktinerabteien Weißenohe und Michelfeld und das zum Bistum Regensburg gehörende Bambergische Kapuzinerhospiz Vilseck.

Die Bestände wurden in der Bibliothek der aufgelösten Universität Bamberg der (heutigen) Staatsbibliothek Bamberg zugeordnet. Es ist davon auszugehen, dass zu etwa 10.000 hier vorhandenen Büchern etwa 37.000 aus dem Säkularisationsgut (von etwa 63.000) kamen. Die Institutionen sollten Kataloge einliefern, die oft ad hoc angefertigt wurden, manchmal aber auch älter waren (Msc.Misc.179-193, 197-202, 205-209 der Staatsbibliothek Bamberg). Die Auswahl wurde in der Regel aber direkt vor Ort vorgenommen und bezog in mehreren Fällen auch die Regale mit ein. Der Vorgang der Aufstellung, 1805 im Wesentlichen abgeschlossen, zog sich bei den Mendikantenklöstern, besonders den weiter entfernten und nicht so leicht erreichbaren, oft Jahrzehnte hin und unterblieb im Fall von Marienweiher ganz. Die Auswahl des "Seltenen, Schönen und Nützlichen" wurde von spätaufklärerischen Wissenschaftlichkeitsvorstellungen bestimmt und nahm abgesehen von Dubletten Verluste oder gar den Untergang in Kauf. Sammler wie P. Pius Brunnquell (1752-1828) konnten missachtete Bücher, soweit nicht gleich makuliert, nur zum Teil sichern und später der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Zu den Bibliothekskatalogen der Staatsbibliothek bzw. des Historischen Vereins Bamberg sowie des Archivs des Erzbistums sind mit digitalisiert das Verzeichnis des Bamberger Domschatzes (HV.Msc.224) und der Katalog der Banzer Naturaliensammlung (Msc.Misc.200).

KlausGraf - am Freitag, 24. Februar 2012, 18:11 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im RSS-Feed waren heute eine ganze Menge neu eingestellte Digitalisate, vermutlich Auftragsreproduktionen. Inzwischen bietet die Staatsbibliothek 78 Handschriften kostenlos online zur Einsicht an:

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/suche/?DC=handschriften

Darunter ist auch die neu erworbene Handschrift aus dem Brandis-Archiv:

https://archiv.twoday.net/stories/8474674/

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/suche/?DC=handschriften

Darunter ist auch die neu erworbene Handschrift aus dem Brandis-Archiv:

https://archiv.twoday.net/stories/8474674/

KlausGraf - am Montag, 20. Februar 2012, 14:01 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen