Kodikologie

Helmut Beifuss, Mittelalterliche Erbauungsliteratur im Privatbesitz von Frauen. Auf den Spuren mittelalterlicher Büchersammlerinnen, in: Vom vielfachen Schriftsinn im Mittelalter. Festschrift für Dietrich Schmidtke, hg. von Freimut Löser und Ralf G. Päsler (Schriften zur Mediävistik 4), Hamburg 2005, S. 1-25 macht gar nicht erst den Versuch nach anderen Beispielen zu recherchieren, sondern beschäftigt sich ausschließlich mit den Handschriften einer Katharina Werderin, die diese vor 1498 dem Salzburger Kloster Nonnberg schenkte und von diesem bis heute verwahrt werden. Es waren nach einem Inventar insgesamt neun deutsche Bücher, zwei konnten identifiziert werden:

23 D 2

https://www.handschriftencensus.de/20667

(von Beifuss nur kurz erwähnt)

23 C 5

https://www.handschriftencensus.de/5629

Diese von Beifuss ausführlich gewürdigte Handschrift wurde (ebd., S. 8) 1470 von einer Barbara Hübmer geschrieben, die mit B H signierte und - aufgrund eines Schriftvergleichs - auch Salzburg, St. Peter a II 12 schrieb (teilweise, es sind insgesamt vier Hände, Schreibervermerk der Barbara Hübmerin Bl. 196r) und möglicherweise der Salzburger Familie Hübmer angehörte.

Beifuss sieht Katheryna abschließend als "tief religiös empfindende Frau" (S. 25), wobei er allerdings das Faktum übergeht, dass man nicht sicher weiß, ob 23 C 5 tatsächlich für sie geschrieben wurde oder erst später in ihren Besitz geriet.

Zu einer weltlichen Besitzerin religiöser Bücher, über die man definitiv mehr weiß, Agnes von Werdenberg-Trochtelfingen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_von_Werdenberg-Trochtelfingen

Nennen könnte man auch Margarethe von Rodemachern, über die man z.B. etwas im Sammelband über Elisabeth von Nassau-Saarbrücken (2002) findet.

23 D 2

https://www.handschriftencensus.de/20667

(von Beifuss nur kurz erwähnt)

23 C 5

https://www.handschriftencensus.de/5629

Diese von Beifuss ausführlich gewürdigte Handschrift wurde (ebd., S. 8) 1470 von einer Barbara Hübmer geschrieben, die mit B H signierte und - aufgrund eines Schriftvergleichs - auch Salzburg, St. Peter a II 12 schrieb (teilweise, es sind insgesamt vier Hände, Schreibervermerk der Barbara Hübmerin Bl. 196r) und möglicherweise der Salzburger Familie Hübmer angehörte.

Beifuss sieht Katheryna abschließend als "tief religiös empfindende Frau" (S. 25), wobei er allerdings das Faktum übergeht, dass man nicht sicher weiß, ob 23 C 5 tatsächlich für sie geschrieben wurde oder erst später in ihren Besitz geriet.

Zu einer weltlichen Besitzerin religiöser Bücher, über die man definitiv mehr weiß, Agnes von Werdenberg-Trochtelfingen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_von_Werdenberg-Trochtelfingen

Nennen könnte man auch Margarethe von Rodemachern, über die man z.B. etwas im Sammelband über Elisabeth von Nassau-Saarbrücken (2002) findet.

KlausGraf - am Mittwoch, 2. Mai 2012, 21:01 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

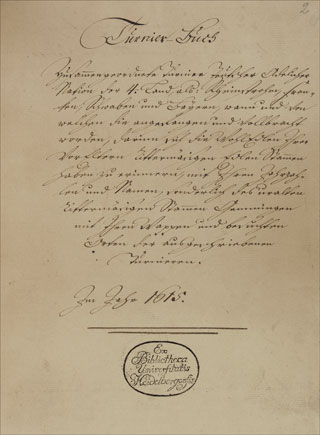

Die UB Heidelberg hat freundlicherweise ihre Heid. Hs. 58, ein "Kraichgauer Turnierbuch" auf der Grundlage von Georg Rüxners Turnierbuch, digitalisiert:

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs58

Die Titelseite trägt das Datum 1615, die Handschrift, in der leider alle Wappen unausgefüllt blieben, stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bislang war diese Handschrift der Forschung über das Kraichgauer Turnierbuch nicht bekannt.

[Zusatz August 2014: Es handelt sich um ein Turnierbuch für die Familie von Gemmingen.

Das von Lotte Kurras: Das große Buch der Turniere (1996), S. 160 abgedruckte und S. 158f. aus der Hornberger Handschrift faksimilierte Gedicht über Hans von Gemmingen in der Schlacht bei Seckenheim 1462 findet sich hier Bl. 50v-51r.

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs58/0102

Unscharfe Farbabbildung aus dem Hornberger Exemplar:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlacht_von_Seckenheim.jpg

Zu den Versen vgl. mit weiteren Hinweisen Renate Neumüllers-Klauser: Schlachten und ihre "Memoria" in Bild und Wort. In: Bild und Geschichte = FS Schwarzmaier (1997), S. 193f.

https://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a093522.pdf

mit Textwiedergabe S. 193 nach Stocker 1870 (dieses Buch von Stocker leider nicht online). Georg von Gemmingen (gest. 1511) habe zur Erinnerung an seinen Vater Hans ein "Tuch" (Bildteppich?) mit der Darstellung von Faustkolben und Handschuhen Graf Ulrichs von Württemberg anbringen lassen (ebd. S. 193 Anm. 24 nach Stocker).

Nachtrag Okt. 2014: Stocker 1870 ist jetzt online:

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stocker1870bd2_1/0043

Farbabbildung aus dem Turnierbuch WLB Stuttgart Cod. hist. fol. 298, Bl. 58v, 59r mit dem Gedicht in dem Katalog: Württemberg im Spätmittelalter (1985), S. 46 (Text S. 47 Nr. 36) =

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turnierbuch_gemmingen_1462.jpg

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=manchen+verwundern+%22hans+von+gemmingen%22

weist auch noch eine Erwähnung bei Brunner: Dulce bellum inexpertis (2002) nach.]

Zum Kraichgauer Turnierbuch:

https://archiv.twoday.net/stories/96988341/

[ https://archiv.twoday.net/stories/948995596/ ]

#forschung

#fnzhss

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs58

Die Titelseite trägt das Datum 1615, die Handschrift, in der leider alle Wappen unausgefüllt blieben, stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bislang war diese Handschrift der Forschung über das Kraichgauer Turnierbuch nicht bekannt.

[Zusatz August 2014: Es handelt sich um ein Turnierbuch für die Familie von Gemmingen.

Das von Lotte Kurras: Das große Buch der Turniere (1996), S. 160 abgedruckte und S. 158f. aus der Hornberger Handschrift faksimilierte Gedicht über Hans von Gemmingen in der Schlacht bei Seckenheim 1462 findet sich hier Bl. 50v-51r.

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs58/0102

Unscharfe Farbabbildung aus dem Hornberger Exemplar:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlacht_von_Seckenheim.jpg

Zu den Versen vgl. mit weiteren Hinweisen Renate Neumüllers-Klauser: Schlachten und ihre "Memoria" in Bild und Wort. In: Bild und Geschichte = FS Schwarzmaier (1997), S. 193f.

https://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a093522.pdf

mit Textwiedergabe S. 193 nach Stocker 1870 (dieses Buch von Stocker leider nicht online). Georg von Gemmingen (gest. 1511) habe zur Erinnerung an seinen Vater Hans ein "Tuch" (Bildteppich?) mit der Darstellung von Faustkolben und Handschuhen Graf Ulrichs von Württemberg anbringen lassen (ebd. S. 193 Anm. 24 nach Stocker).

Nachtrag Okt. 2014: Stocker 1870 ist jetzt online:

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stocker1870bd2_1/0043

Farbabbildung aus dem Turnierbuch WLB Stuttgart Cod. hist. fol. 298, Bl. 58v, 59r mit dem Gedicht in dem Katalog: Württemberg im Spätmittelalter (1985), S. 46 (Text S. 47 Nr. 36) =

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turnierbuch_gemmingen_1462.jpg

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=manchen+verwundern+%22hans+von+gemmingen%22

weist auch noch eine Erwähnung bei Brunner: Dulce bellum inexpertis (2002) nach.]

Zum Kraichgauer Turnierbuch:

https://archiv.twoday.net/stories/96988341/

[ https://archiv.twoday.net/stories/948995596/ ]

#forschung

#fnzhss

KlausGraf - am Montag, 30. April 2012, 13:33 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine Mystifikation zu Hieronymus Baldung und die Hofbibliothek des Großherzoglichen Hauses Luxemburg

In den Nassauischen Annalen 1859 fand ich den Hinweis auf eine merkwürdige Handschrift, ehemals in der Kabinettbibliothek des Großherzogs von Nassau:

https://archive.org/stream/NassauischeAnnalenJahrbuchDesVereinsFrNassauischeAltertumskundeUnd/Nassauer_Annalen_6#page/n399/mode/2up

Angeblich handelt es sich um ein für König Adolf von Nassau von seinem Arzt Dr. med. Hieronymus Baldung verfasstes kleines lateinisches Gebetbuch. Nun lebte aber Dr. med. Hieronymus Baldung um 1500 und nicht um 1300, der Eintrag kann also überhaupt nicht stimmen. Doch nicht nur der spätere Eintrag von 1591, auch der Inhalt und die Widmung bezieht sich auf den König. Ist es womöglich eine Fälschung des 19. Jahrhunderts?

Nach Auskunft der LB Wiesbaden wurde 1934 die nassauische Hofbibliothek zum größten Teil nach Schloss Berg in Luxemburg verbracht.

Zu dieser Bibliothek gibt es zwei Wiesbadener Ausstellungskataloge:

En hommage à ... = mit Widmung für ... : Bücher aus der Großherzoglichen Hofbibliothek Schloss Berg, Luxemburg, gewidmet den Herrschern und Herrscherinnen der Häuser Nassau-Weilburg und Luxemburg ; Ausstellungskatalog / [ Exposition et catalogue: Gast Mannes]. Wiesbaden, 2001

Nassau oblige : Musicalia aus der Großherzoglichen Hofbibliothek Schloß Berg gewidmet den Herrschern und Herrscherinnen der Häuser Nassau und Luxemburg; eine Ausstellung der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden in Zusammenarbeit mit Pierre Even ; Hessische Landesbibliothek Wiesbaden ; 4. September bis 19. November 2008 / [Ausstellung und Begleitkatalog: Pierre Even. Unter Mitarb. von Gast Mannes] Wiesbaden : Hessische Landesbibliothek, 2008

Im Netz finde ich zu dieser ehemals deutschen Adelsbibliothek:

https://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABtzebuerger_Haffbiblioth%C3%A9ik

https://web.archive.org/web/20081204111031/https://www.land.lu/html/dossiers/dossier_drecker/bibliotheikhaff_210700.html

Der Bibliothekar von Schloss Berg, Gast Mannes, schätzt den Umfang der Hofbibliothek auf 30 000 Bücher. [...]

Die Hofbibliothek von Schloss Berg geht auf die Büchersammlung von Herzog Adolph von Nassau-Weilburg (1817-1905) zurück. Als Adolph 1890 Großherzog von Luxemburg wurde, blieben seine Bücher auf Schloss Bieberich, er ließ aber hierzulande weiter sammeln. 1934 kamen auch die Biebericher Bestände nach Schloss Berg.

Folglich stammt das Gros der Bücher aus dem 19. und 20. Jahrhundert, mit einem Schwerpunkt auf der Geschichte der Nassauer Dynastie. Der Jäger und Reiter Adolph interessierte sich unter anderem für Pferdebücher, gut vertreten sind aber auch Belletristik, Musikwerke, Hebraica, Kunsteinbände und Widmungsexemplare. Neben Adolph genoss auch Prinz Felix (1893-1970), der Gemahl von Großherzogin Charlotte, den Ruf des Bibliophilen.

In den letzten Jahrzehnten kaufte die Hofbibliothek systematisch sämtliche Luxemburgensia. Die Sammlung wird aber auch durch Nachkäufe von Werken aus dem 16. bis 18. Jahrhundert und sogar einzelne Inkunabeln ergänzt

In Berlin wird von den Großherzoglichen Sammlungen derzeit die Silberkammer des Hauses gezeigt:

https://www.wort.lu/de/view/berliner-ausstellung-silberkammer-der-luxemburger-dynastie-feierlich-eroeffnet-4f978c7ae4b01701472f8af8

Als Monarchie pflegt Luxemburg offenbar noch die adelige Verewigungsform des Fideikommisses:

Die Sammlung selbst ist einzigartig in der luxemburgischen Kunstwelt. Die meisten Goldschmiedearbeiten in der Silberkammer gehören zum Fideikomiss. Die Kunstwerke haben bis heute die originale Funktion behalten, nämlich die Darstellung der Monarchie. Größtenteils handelt es sich um Tafelsilber, das die Geschichte der fürstlichen Familie Nassau-Weilburg und auch die des Hauses Nassau im Ganzen spiegelt.

Historischer Wert

Geprägt wurde die Goldschmiedesammlung von den Residenzorten der Familie. Sie zeugen aber auch von öffentlichen und politischen Ereignissen wie Kriegen oder der Säkularisation, durch deren Folgen 1803 das Trierer Silber an Nassau-Weilburg fiel. Auch Änderungen im Status des Herrschers und seines Landes kann man am Wappen oder der Krono, welche die Teile zieren, ablesen. Aus kunstgeschichtlicher Sicht sind die stilistischen Hauptströmungen seit der Renaissance vertreten.

Der historische Wert der Silberkammer blieb lange Zeit verborgen, da geschichtliche Details nur mündlich von einem Kammerverwalter zum nächsten überliefert wurden. Mit dem Amtsantritt von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa wurde zum ersten Mal aber eine Konservatorin mit der wissenschaftlichen Betreuung der Silberkammer sowie der anderen großherzoglichen Sammlungen beauftragt.

Trierer Säkularisationsgut gehört nach den Grundsätzen des Baden-Gutachtens dem Land Hessen als Rechtsnachfolger der preussischen Provinz Nassau.

Update: Gast Mannes schrieb mir am 24. Mai 2012: "leider muss ich Ihnen mitteilen, dass es mir trotz intensivster Nachforschung nicht gelungen ist, die Baldung-Handschrift in der Großherzoglichen Biblikothek ausfindig zu machen".

Dr. Degreif vom Wiesbadener Hauptstaatsarchiv teilte mit: "Die fragliche Handschrift „Libellus precationum pro victoria obtinenda, …“ befindet sich im Nassauischen Hausarchiv. Die hiesige

Signatur lautet: Abt. 130 II Nr. 3081."

Zur Bibliothek schrieb mir Gast Mannes am 12.6.2012: "Was die Bibliothek betrifft, kann ich heute sagen, dass sie ca. 50.000 Einheiten umfasst, darunter auch Tausende von Bänden aus dem 18. Jahrhundert. Die Inkunabeln wurden nicht angekauft, sondern stammen aus dem Altbesitz. Es stimmt auch nicht ganz, dass sämtliche Luxemburgensia nachgekauft wurden, sondern nur eine beträchtliche Anzahl. Darüber hinaus gibt es noch 2 Publikationen, in denen die Bibliothek zum Teil dargestellt wird:

Mannes, Gast: Le Grand Ouvrage : description de l’Égypte, ou, recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée française, publié par les ordres de Sa Majesté l’Empereur Napoléon Le Grand : la Bibliothèque Grand-Ducale en visite à la Bibliothèque nationale : exposition à la Bibliothèque nationale de Luxembourg, du 12 décembre 2003 au 31 mars 2004 / [Réd. du catalogue et commissaire de l’exposition:] Gast Mannes ; [photogr.:] Marcel Strainchamps. Luxembourg : Bibliothèque nationale, 2003, Luxembourg, Impr. Centrale, 268 p.

Mannes, Gast: Nassau und seine Bäder in der Zeit um 1840 : das Widmungsexemplar "The Brunnens of Nassau and the River Lahn" von George Barnard an Herzog Adolph zu Nassau / hg. von Gast Mannes, [Nassauische Sparkasse] ; unter Mitarb. von Martina Bleymehl-Eiler, Paul-Georg Custodis, Pierre Even, ...[et al.] ; [trad. Sandra Schmit ; Fotos Bibliothèque nationale de Luxembourg (Marcel Strainchamps)] ; Wiesbaden : Nassauische Sparkasse ; [S.l.] : G. Mannes, 2005, Mainz-Kastel, Druckerei Zeidler, 207 p.

Auch arbeite ich zur Zeit an einer ausführlichen Darstellung der Bibliothek, deren Herausgabe für 2014 geplant ist."

Am 9.7.2012 schrieb mir Dr. Degreif:

"Die Handschrift [Libellus precationum pro victoria obtinenda quo usus est (sed parum foeliciter)

Rex Romanorum Adolphus, Comes de Nassau] befindet sich in einer Überfallsmappe aus braunem Kalbsleder über Pappdeckel in Kopertenform. Streicheisenlinien rahmen die Deckelfläche

ein, wobei das Mittelfeld in Rauten unterteilt ist. In die Rauten sind kleine dekorative Blindstempel eingefügt. Die Schließung der Mappe erfolgte durch ein heute fehlendes Lederband.

Insgesamt besteht die in dem Format klein Oktav gehaltene Handschrift aus 13 Blatt Pergament. Davon enthalten 11 Blatt den ursprünglichen Text. Vorgeheftet ist ein Blatt (recto/verso

beschrieben) mit dem Titel und dem Datum der Abschrift [Stephanus Braun ab Itzstein Sacrae

Caesarea Majestatis familiaris at consiliarius Moguntinus ex relatione agnatorum pro memoria

pii Regis et Titulo libelli scripsit. Anno 1591]. Auf der Rückseite des vorgehefteten Pergamentblattes findet sich eine Widmung des Verfassers an König Adolf von Nassau.

Auf die 11 Blatt Text folgt ein weiteres (nur recto beschriebenes) Pergamentblatt. Hierauf findet

sich von der gleichen Hand wie auf der ersten Seite eine Art Anweisung für den Gebrauch der

Gebete. Die Anweisung endet mit dem Satz „Invictissime rex mei miseri servitoris tui in

benignitate tua memor Omnipotens rex celi et terre felicitet actus tuos“ und der Unterschrift

„Hieronymus Baldung, artium et medicinarum doctor“.

Der eigentliche Text besteht aus

● 4 psalmenartigen Gebeten [Carmen primum victoriosum, Carmen secundum, Carmen tertium,

Carmen quartum], S. 1-9;

● Petitio victoriae, S. 9-10;

● 4 Psalmen (Psalmus primus, secundus, tertius, quartus), S. 10-14;

● Preces predictorum complimentie; S. 15-19;

● Collectae victoriae; S. 19-20;

● Benedictio Leonis pape missa regi Cyprie victoriosa adversus omnia pericula. S. 20-22.

Die Schrift ist eine gotische Minuskel; die Intitialen und Überschriften sind durch Mennigfarben

ausgezeichnet.

Bei dem Gebetsbüchlein handelt es sich nicht um das Handexemplar König Adolfs, wohl aber um eine im 15. Jahrhundert angefertigte Abschrift derselben. "

#forschung

#fnzhss

https://archive.org/stream/NassauischeAnnalenJahrbuchDesVereinsFrNassauischeAltertumskundeUnd/Nassauer_Annalen_6#page/n399/mode/2up

Angeblich handelt es sich um ein für König Adolf von Nassau von seinem Arzt Dr. med. Hieronymus Baldung verfasstes kleines lateinisches Gebetbuch. Nun lebte aber Dr. med. Hieronymus Baldung um 1500 und nicht um 1300, der Eintrag kann also überhaupt nicht stimmen. Doch nicht nur der spätere Eintrag von 1591, auch der Inhalt und die Widmung bezieht sich auf den König. Ist es womöglich eine Fälschung des 19. Jahrhunderts?

Nach Auskunft der LB Wiesbaden wurde 1934 die nassauische Hofbibliothek zum größten Teil nach Schloss Berg in Luxemburg verbracht.

Zu dieser Bibliothek gibt es zwei Wiesbadener Ausstellungskataloge:

En hommage à ... = mit Widmung für ... : Bücher aus der Großherzoglichen Hofbibliothek Schloss Berg, Luxemburg, gewidmet den Herrschern und Herrscherinnen der Häuser Nassau-Weilburg und Luxemburg ; Ausstellungskatalog / [ Exposition et catalogue: Gast Mannes]. Wiesbaden, 2001

Nassau oblige : Musicalia aus der Großherzoglichen Hofbibliothek Schloß Berg gewidmet den Herrschern und Herrscherinnen der Häuser Nassau und Luxemburg; eine Ausstellung der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden in Zusammenarbeit mit Pierre Even ; Hessische Landesbibliothek Wiesbaden ; 4. September bis 19. November 2008 / [Ausstellung und Begleitkatalog: Pierre Even. Unter Mitarb. von Gast Mannes] Wiesbaden : Hessische Landesbibliothek, 2008

Im Netz finde ich zu dieser ehemals deutschen Adelsbibliothek:

https://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABtzebuerger_Haffbiblioth%C3%A9ik

https://web.archive.org/web/20081204111031/https://www.land.lu/html/dossiers/dossier_drecker/bibliotheikhaff_210700.html

Der Bibliothekar von Schloss Berg, Gast Mannes, schätzt den Umfang der Hofbibliothek auf 30 000 Bücher. [...]

Die Hofbibliothek von Schloss Berg geht auf die Büchersammlung von Herzog Adolph von Nassau-Weilburg (1817-1905) zurück. Als Adolph 1890 Großherzog von Luxemburg wurde, blieben seine Bücher auf Schloss Bieberich, er ließ aber hierzulande weiter sammeln. 1934 kamen auch die Biebericher Bestände nach Schloss Berg.

Folglich stammt das Gros der Bücher aus dem 19. und 20. Jahrhundert, mit einem Schwerpunkt auf der Geschichte der Nassauer Dynastie. Der Jäger und Reiter Adolph interessierte sich unter anderem für Pferdebücher, gut vertreten sind aber auch Belletristik, Musikwerke, Hebraica, Kunsteinbände und Widmungsexemplare. Neben Adolph genoss auch Prinz Felix (1893-1970), der Gemahl von Großherzogin Charlotte, den Ruf des Bibliophilen.

In den letzten Jahrzehnten kaufte die Hofbibliothek systematisch sämtliche Luxemburgensia. Die Sammlung wird aber auch durch Nachkäufe von Werken aus dem 16. bis 18. Jahrhundert und sogar einzelne Inkunabeln ergänzt

In Berlin wird von den Großherzoglichen Sammlungen derzeit die Silberkammer des Hauses gezeigt:

https://www.wort.lu/de/view/berliner-ausstellung-silberkammer-der-luxemburger-dynastie-feierlich-eroeffnet-4f978c7ae4b01701472f8af8

Als Monarchie pflegt Luxemburg offenbar noch die adelige Verewigungsform des Fideikommisses:

Die Sammlung selbst ist einzigartig in der luxemburgischen Kunstwelt. Die meisten Goldschmiedearbeiten in der Silberkammer gehören zum Fideikomiss. Die Kunstwerke haben bis heute die originale Funktion behalten, nämlich die Darstellung der Monarchie. Größtenteils handelt es sich um Tafelsilber, das die Geschichte der fürstlichen Familie Nassau-Weilburg und auch die des Hauses Nassau im Ganzen spiegelt.

Historischer Wert

Geprägt wurde die Goldschmiedesammlung von den Residenzorten der Familie. Sie zeugen aber auch von öffentlichen und politischen Ereignissen wie Kriegen oder der Säkularisation, durch deren Folgen 1803 das Trierer Silber an Nassau-Weilburg fiel. Auch Änderungen im Status des Herrschers und seines Landes kann man am Wappen oder der Krono, welche die Teile zieren, ablesen. Aus kunstgeschichtlicher Sicht sind die stilistischen Hauptströmungen seit der Renaissance vertreten.

Der historische Wert der Silberkammer blieb lange Zeit verborgen, da geschichtliche Details nur mündlich von einem Kammerverwalter zum nächsten überliefert wurden. Mit dem Amtsantritt von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa wurde zum ersten Mal aber eine Konservatorin mit der wissenschaftlichen Betreuung der Silberkammer sowie der anderen großherzoglichen Sammlungen beauftragt.

Trierer Säkularisationsgut gehört nach den Grundsätzen des Baden-Gutachtens dem Land Hessen als Rechtsnachfolger der preussischen Provinz Nassau.

Update: Gast Mannes schrieb mir am 24. Mai 2012: "leider muss ich Ihnen mitteilen, dass es mir trotz intensivster Nachforschung nicht gelungen ist, die Baldung-Handschrift in der Großherzoglichen Biblikothek ausfindig zu machen".

Dr. Degreif vom Wiesbadener Hauptstaatsarchiv teilte mit: "Die fragliche Handschrift „Libellus precationum pro victoria obtinenda, …“ befindet sich im Nassauischen Hausarchiv. Die hiesige

Signatur lautet: Abt. 130 II Nr. 3081."

Zur Bibliothek schrieb mir Gast Mannes am 12.6.2012: "Was die Bibliothek betrifft, kann ich heute sagen, dass sie ca. 50.000 Einheiten umfasst, darunter auch Tausende von Bänden aus dem 18. Jahrhundert. Die Inkunabeln wurden nicht angekauft, sondern stammen aus dem Altbesitz. Es stimmt auch nicht ganz, dass sämtliche Luxemburgensia nachgekauft wurden, sondern nur eine beträchtliche Anzahl. Darüber hinaus gibt es noch 2 Publikationen, in denen die Bibliothek zum Teil dargestellt wird:

Mannes, Gast: Le Grand Ouvrage : description de l’Égypte, ou, recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée française, publié par les ordres de Sa Majesté l’Empereur Napoléon Le Grand : la Bibliothèque Grand-Ducale en visite à la Bibliothèque nationale : exposition à la Bibliothèque nationale de Luxembourg, du 12 décembre 2003 au 31 mars 2004 / [Réd. du catalogue et commissaire de l’exposition:] Gast Mannes ; [photogr.:] Marcel Strainchamps. Luxembourg : Bibliothèque nationale, 2003, Luxembourg, Impr. Centrale, 268 p.

Mannes, Gast: Nassau und seine Bäder in der Zeit um 1840 : das Widmungsexemplar "The Brunnens of Nassau and the River Lahn" von George Barnard an Herzog Adolph zu Nassau / hg. von Gast Mannes, [Nassauische Sparkasse] ; unter Mitarb. von Martina Bleymehl-Eiler, Paul-Georg Custodis, Pierre Even, ...[et al.] ; [trad. Sandra Schmit ; Fotos Bibliothèque nationale de Luxembourg (Marcel Strainchamps)] ; Wiesbaden : Nassauische Sparkasse ; [S.l.] : G. Mannes, 2005, Mainz-Kastel, Druckerei Zeidler, 207 p.

Auch arbeite ich zur Zeit an einer ausführlichen Darstellung der Bibliothek, deren Herausgabe für 2014 geplant ist."

Am 9.7.2012 schrieb mir Dr. Degreif:

"Die Handschrift [Libellus precationum pro victoria obtinenda quo usus est (sed parum foeliciter)

Rex Romanorum Adolphus, Comes de Nassau] befindet sich in einer Überfallsmappe aus braunem Kalbsleder über Pappdeckel in Kopertenform. Streicheisenlinien rahmen die Deckelfläche

ein, wobei das Mittelfeld in Rauten unterteilt ist. In die Rauten sind kleine dekorative Blindstempel eingefügt. Die Schließung der Mappe erfolgte durch ein heute fehlendes Lederband.

Insgesamt besteht die in dem Format klein Oktav gehaltene Handschrift aus 13 Blatt Pergament. Davon enthalten 11 Blatt den ursprünglichen Text. Vorgeheftet ist ein Blatt (recto/verso

beschrieben) mit dem Titel und dem Datum der Abschrift [Stephanus Braun ab Itzstein Sacrae

Caesarea Majestatis familiaris at consiliarius Moguntinus ex relatione agnatorum pro memoria

pii Regis et Titulo libelli scripsit. Anno 1591]. Auf der Rückseite des vorgehefteten Pergamentblattes findet sich eine Widmung des Verfassers an König Adolf von Nassau.

Auf die 11 Blatt Text folgt ein weiteres (nur recto beschriebenes) Pergamentblatt. Hierauf findet

sich von der gleichen Hand wie auf der ersten Seite eine Art Anweisung für den Gebrauch der

Gebete. Die Anweisung endet mit dem Satz „Invictissime rex mei miseri servitoris tui in

benignitate tua memor Omnipotens rex celi et terre felicitet actus tuos“ und der Unterschrift

„Hieronymus Baldung, artium et medicinarum doctor“.

Der eigentliche Text besteht aus

● 4 psalmenartigen Gebeten [Carmen primum victoriosum, Carmen secundum, Carmen tertium,

Carmen quartum], S. 1-9;

● Petitio victoriae, S. 9-10;

● 4 Psalmen (Psalmus primus, secundus, tertius, quartus), S. 10-14;

● Preces predictorum complimentie; S. 15-19;

● Collectae victoriae; S. 19-20;

● Benedictio Leonis pape missa regi Cyprie victoriosa adversus omnia pericula. S. 20-22.

Die Schrift ist eine gotische Minuskel; die Intitialen und Überschriften sind durch Mennigfarben

ausgezeichnet.

Bei dem Gebetsbüchlein handelt es sich nicht um das Handexemplar König Adolfs, wohl aber um eine im 15. Jahrhundert angefertigte Abschrift derselben. "

#forschung

#fnzhss

KlausGraf - am Donnerstag, 26. April 2012, 17:02 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 24. April 2012, 00:18 - Rubrik: Kodikologie

Kathryn M. Rudy misst die Verschmutzung mittelalterlicher Handschriften mit einem Densitometer, um herauszubekommen, welche Seiten am häufigsten gelesen wurden. In einer Auswahl religiöser Handschriften stand ein Gebet zum Pestpatron Sebastian auf den schmutzigsten Seiten.

https://m.bbc.co.uk/news/uk-scotland-17797190

https://www.jhna.org/index.php/past-issues/volume-2-issue-1-2/129-dirty-books

https://www-ah.st-andrews.ac.uk/staff/kathrudy.html

https://m.bbc.co.uk/news/uk-scotland-17797190

https://www.jhna.org/index.php/past-issues/volume-2-issue-1-2/129-dirty-books

https://www-ah.st-andrews.ac.uk/staff/kathrudy.html

KlausGraf - am Montag, 23. April 2012, 18:20 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Breslau / Wrocław, Dombibl. (Biblioteka Kapitulna), Cod. ? (4) ist ein Frauengebetbuch vom Anfang des 16. Jahrhunderts.

https://www.handschriftencensus.de/19551

Jürgen Wolf zitiert im Handschriftencensus die ausführliche Schlussbemerkung nach der Beschreibung Klappers, macht aber den verhängnisvollen Fehler S' vor elsbethen als St. statt als Soror oder Schwester aufzulösen. Gemeint ist offenbar: Schwester Elsbeth von Ulm hat ihrem Bäsli Schwester Elsbeth Muntprat das Buch geschenkt, womöglich hat sie es auch geschrieben. Wolf scheint an eine Institution St. Elisabeth in Ulm zu denken, setzt er doch als Schreibort Ulm mit Fragezeichen an.

Zum Gebetbuch der Veronika Muntprat

https://archiv.twoday.net/stories/75233370/

Dort habe ich vielleicht etwas zu apodiktisch gesagt, es käme wohl niemand anderes in Betracht als Veronika Muntprat in Inzigkofen.

Vermutlich gab es noch mehr Nonnen des Namens Elisabeth aus der Konstanzer Patrizierfamilie als die bekannten Elisabeth Muntprat die Ältere in St. Gallen und Elisabeth die Jüngere in Inzigkofen, über die man in Fechters Inzigkofen-Buch einiges nachlesen kann. Beide Namen verweisen auf den Oberrhein, nach Konstanz oder auch Schaffhausen. In der Reformationszeit war, belehrt uns Google Books, die aus Schaffhausen gebürtige Elsbeth von Ulm Schaffnerin von St. Katharinental (OP) in Diessenhofen.

https://www.handschriftencensus.de/19551

Jürgen Wolf zitiert im Handschriftencensus die ausführliche Schlussbemerkung nach der Beschreibung Klappers, macht aber den verhängnisvollen Fehler S' vor elsbethen als St. statt als Soror oder Schwester aufzulösen. Gemeint ist offenbar: Schwester Elsbeth von Ulm hat ihrem Bäsli Schwester Elsbeth Muntprat das Buch geschenkt, womöglich hat sie es auch geschrieben. Wolf scheint an eine Institution St. Elisabeth in Ulm zu denken, setzt er doch als Schreibort Ulm mit Fragezeichen an.

Zum Gebetbuch der Veronika Muntprat

https://archiv.twoday.net/stories/75233370/

Dort habe ich vielleicht etwas zu apodiktisch gesagt, es käme wohl niemand anderes in Betracht als Veronika Muntprat in Inzigkofen.

Vermutlich gab es noch mehr Nonnen des Namens Elisabeth aus der Konstanzer Patrizierfamilie als die bekannten Elisabeth Muntprat die Ältere in St. Gallen und Elisabeth die Jüngere in Inzigkofen, über die man in Fechters Inzigkofen-Buch einiges nachlesen kann. Beide Namen verweisen auf den Oberrhein, nach Konstanz oder auch Schaffhausen. In der Reformationszeit war, belehrt uns Google Books, die aus Schaffhausen gebürtige Elsbeth von Ulm Schaffnerin von St. Katharinental (OP) in Diessenhofen.

KlausGraf - am Montag, 23. April 2012, 17:01 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

1995 konnte Jürgen Wolf die von Frank Shaw in Alba Iulia identifizierte Chronikhandschrift des 15. Jahrhunderts als autographes Werk des um 1482/83 gestorbenen Augsburger Berufsschreibers Konrad Bollstatter erweisen. Einer der beiden Aufsätze Shaws ist Open Access online:

https://www.mnuai.ro/docs/apulum/articole/a19-165-176.pdf

Wolfs Aufsatz mit Edition des Augsburger stadthistorischen Teils in der Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben ist (dank dessen absurd langer "moving wall") leider nicht online. Die Beschreibung der Handschrift in Wolfs Dissertation zur Sächsischen Weltchronik darf dagegen online eingesehen werden:

https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0005/bsb00050027/image_44

Im Handschriftencensus:

https://www.handschriftencensus.de/4275

Nach der Erstellung des 1871 erschienenen Katalogs von Beke muss die Handschrift - heute ein Fragment von 45 Blättern - verstümmelt worden sein. Ursprünglich zählte sie angeblich 341 und enthielt außer der Chronik noch etwas, was Beke mit "germanicam Sphragisticam" umschreibt.

https://archive.org/stream/indexmanuscript00battgoog#page/n26/mode/2up

Bislang unbekannt blieben bislang die auf den ungarischen Historiker Kovachich zurückgehenden Notizen, die in Büschings "Wöchentlichen Nachrichten für Freunde der Geschichte" usw. 2 (1816), S. 362-366, hier S. 363f. abgedruckt wurden.

https://books.google.de/books?id=JSguAQAAIAAJ&pg=PA363

Es handelt sich ganz offensichtlich um eine ausführlichere Beschreibung der gesamten Handschrift, die wohl nach Augsburg gehört und 1494 oder später angelegt wurde. Offenbar hat man die ältere Bollstatter-Handschrift integriert, Bollstatter war damals ja schon tot.

Inhaltlich erweist sich der Rest-Codex als Schwesterhandschrift zu dem 1494 von dem Augsburger Kaufmann Claus Spaun geschriebenen Codex HR 131 des GNM Nürnberg:

https://www.handschriftencensus.de/5479

https://archiv.twoday.net/stories/59206605/

Ob in der unidentifizierten deutschsprachigen Weltchronik, die mich seit Jahren rätseln ließ (immer schob ich die Bestellung von Kopien vor mir her), etwas von Bollstatter steckt? Da sie bis 1493 reicht, kann sie nicht von ihm sein. Die Beschreibung von Kurras ist leider nicht sehr ausführlich:

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0059_b087_JPG.htm

Augsburg liegt ja beim Schreibort nahe, Esslingen und Reutlingen sowie die Kaiser-, Papst-Kapitel könnten auf die Flores temporum deutsch (Bollstatter nützte ja den Druck von 1473) hindeuten.

[Maßmann erwähnte Büschings Notiz anlässlich der Küchlinschen Reimchronik

https://books.google.de/books?id=xH5UAAAAYAAJ&pg=PA469 ]

Alba Iulia

Blattgröße 218 x 152 mm

Schriftraum 137 x 85 mm

Nürnberg

Blattgröße 205 x 150 mm

Schriftraum 130-160 x 95-105 mm

Zusammen mit der anderen Reihenfolge der Texte spricht das gegen eine unmittelbare Zusammengehörigkeit der beiden Handschriften.

Inhalt des verschollenen Batthyaneum-Codex, der an Bollstatters Chronik anschließt:

"Erschaffung und Einrichtung der Welt", dt. Gedicht 3 Bl. - was mag das sein?

'Vom Ursprung der Herolde' (wie Nürnberg Bl. 28r-32v)

Wappengedicht über Dreiheiten (wie Nürnberg Bl. 33r-42v) - Gedichte mit gemalten Wappen. Beke (siehe oben) dürfte Heraldik und Sphragistik verwechselt haben.

Von Kaiserwahl und Krönung (wie Nürnberg Bl. 279r-293v), in beiden Handschriften 1494 datiert

"Von Turniren" (vgl. Nürnberg Bl. 99r-101v). Für eine Identifizierung reicht eine Zwischenüberschrift nicht aus!

Hans Schneider: 'Ermahnung wider die Türken' (wie Nürnberg Bl. 82r-93v), beide Handschriften datieren das Gedicht 1456

Von der Papstwahl (wie Nürnberg Bl. 271r-276v)

'Fürstenspiegel Wye ein werltleich fürst' , jetzt: 'Der Tugend Regel' (wie Nürnberg Bl. 1r-16v und 26r-27v)

"viele andere Stücke, zuletzt ein Gedicht von den Bauern". Dürfte der Spruch von den Bauern Bl. 97r-98v in der Nürnberger Hs. sein.

Bis auf das Gedicht zur Erschaffung der Welt sind alle genannten Texte auch in der Nürnberger Handschrift anzutreffen. Auch wenn sich womöglich nichts Neues über Bollstatters historiographischen Werke aus der Nürnberger Handschrift entnehmen lassen wird, wissen wir nun doch einiges mehr über den Sammelband, in dem sich seine Stadt-Weltchronik befunden hat.

Nachtrag: Zu Spaun https://archiv.twoday.net/stories/342796078/

#forschung

https://www.mnuai.ro/docs/apulum/articole/a19-165-176.pdf

Wolfs Aufsatz mit Edition des Augsburger stadthistorischen Teils in der Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben ist (dank dessen absurd langer "moving wall") leider nicht online. Die Beschreibung der Handschrift in Wolfs Dissertation zur Sächsischen Weltchronik darf dagegen online eingesehen werden:

https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0005/bsb00050027/image_44

Im Handschriftencensus:

https://www.handschriftencensus.de/4275

Nach der Erstellung des 1871 erschienenen Katalogs von Beke muss die Handschrift - heute ein Fragment von 45 Blättern - verstümmelt worden sein. Ursprünglich zählte sie angeblich 341 und enthielt außer der Chronik noch etwas, was Beke mit "germanicam Sphragisticam" umschreibt.

https://archive.org/stream/indexmanuscript00battgoog#page/n26/mode/2up

Bislang unbekannt blieben bislang die auf den ungarischen Historiker Kovachich zurückgehenden Notizen, die in Büschings "Wöchentlichen Nachrichten für Freunde der Geschichte" usw. 2 (1816), S. 362-366, hier S. 363f. abgedruckt wurden.

https://books.google.de/books?id=JSguAQAAIAAJ&pg=PA363

Es handelt sich ganz offensichtlich um eine ausführlichere Beschreibung der gesamten Handschrift, die wohl nach Augsburg gehört und 1494 oder später angelegt wurde. Offenbar hat man die ältere Bollstatter-Handschrift integriert, Bollstatter war damals ja schon tot.

Inhaltlich erweist sich der Rest-Codex als Schwesterhandschrift zu dem 1494 von dem Augsburger Kaufmann Claus Spaun geschriebenen Codex HR 131 des GNM Nürnberg:

https://www.handschriftencensus.de/5479

https://archiv.twoday.net/stories/59206605/

Ob in der unidentifizierten deutschsprachigen Weltchronik, die mich seit Jahren rätseln ließ (immer schob ich die Bestellung von Kopien vor mir her), etwas von Bollstatter steckt? Da sie bis 1493 reicht, kann sie nicht von ihm sein. Die Beschreibung von Kurras ist leider nicht sehr ausführlich:

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0059_b087_JPG.htm

Augsburg liegt ja beim Schreibort nahe, Esslingen und Reutlingen sowie die Kaiser-, Papst-Kapitel könnten auf die Flores temporum deutsch (Bollstatter nützte ja den Druck von 1473) hindeuten.

[Maßmann erwähnte Büschings Notiz anlässlich der Küchlinschen Reimchronik

https://books.google.de/books?id=xH5UAAAAYAAJ&pg=PA469 ]

Alba Iulia

Blattgröße 218 x 152 mm

Schriftraum 137 x 85 mm

Nürnberg

Blattgröße 205 x 150 mm

Schriftraum 130-160 x 95-105 mm

Zusammen mit der anderen Reihenfolge der Texte spricht das gegen eine unmittelbare Zusammengehörigkeit der beiden Handschriften.

Inhalt des verschollenen Batthyaneum-Codex, der an Bollstatters Chronik anschließt:

"Erschaffung und Einrichtung der Welt", dt. Gedicht 3 Bl. - was mag das sein?

'Vom Ursprung der Herolde' (wie Nürnberg Bl. 28r-32v)

Wappengedicht über Dreiheiten (wie Nürnberg Bl. 33r-42v) - Gedichte mit gemalten Wappen. Beke (siehe oben) dürfte Heraldik und Sphragistik verwechselt haben.

Von Kaiserwahl und Krönung (wie Nürnberg Bl. 279r-293v), in beiden Handschriften 1494 datiert

"Von Turniren" (vgl. Nürnberg Bl. 99r-101v). Für eine Identifizierung reicht eine Zwischenüberschrift nicht aus!

Hans Schneider: 'Ermahnung wider die Türken' (wie Nürnberg Bl. 82r-93v), beide Handschriften datieren das Gedicht 1456

Von der Papstwahl (wie Nürnberg Bl. 271r-276v)

'Fürstenspiegel Wye ein werltleich fürst' , jetzt: 'Der Tugend Regel' (wie Nürnberg Bl. 1r-16v und 26r-27v)

"viele andere Stücke, zuletzt ein Gedicht von den Bauern". Dürfte der Spruch von den Bauern Bl. 97r-98v in der Nürnberger Hs. sein.

Bis auf das Gedicht zur Erschaffung der Welt sind alle genannten Texte auch in der Nürnberger Handschrift anzutreffen. Auch wenn sich womöglich nichts Neues über Bollstatters historiographischen Werke aus der Nürnberger Handschrift entnehmen lassen wird, wissen wir nun doch einiges mehr über den Sammelband, in dem sich seine Stadt-Weltchronik befunden hat.

Nachtrag: Zu Spaun https://archiv.twoday.net/stories/342796078/

#forschung

KlausGraf - am Sonntag, 22. April 2012, 21:32 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2012/04/21/a-mosaic-of-digitizedmedieval-legal-manuscripts/

Otto Vervaart würdigt gewohnt gründlich neben dem unsäglichen Abzocke-Projekt Irnerio das hier noch nicht erwähnte Mosaico-Projekt

https://mosaico.cirsfid.unibo.it/

Allerdings sind es erst sehr wenige Manuskripte, die online einsehbar sind.

Otto Vervaart würdigt gewohnt gründlich neben dem unsäglichen Abzocke-Projekt Irnerio das hier noch nicht erwähnte Mosaico-Projekt

https://mosaico.cirsfid.unibo.it/

Allerdings sind es erst sehr wenige Manuskripte, die online einsehbar sind.

KlausGraf - am Sonntag, 22. April 2012, 18:18 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://digital.wlb-stuttgart.de/digitale-sammlungen/listenansicht/?no_cache=1

Glückwunsch! Zum Jubiläum hat die Bibliothek die bisherige Möglichkeit der Sortierung der Digitalisate beseitigt. Vielleicht wird aber in den nächsten Jahrzehnten eine Liste nach Signaturen angeboten? Würde mich für ca. 2020 nicht wundern ...

Glückwunsch! Zum Jubiläum hat die Bibliothek die bisherige Möglichkeit der Sortierung der Digitalisate beseitigt. Vielleicht wird aber in den nächsten Jahrzehnten eine Liste nach Signaturen angeboten? Würde mich für ca. 2020 nicht wundern ...

KlausGraf - am Sonntag, 22. April 2012, 15:48 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://schmalenstroer.net/blog/2012/04/kleine-quizfrage/

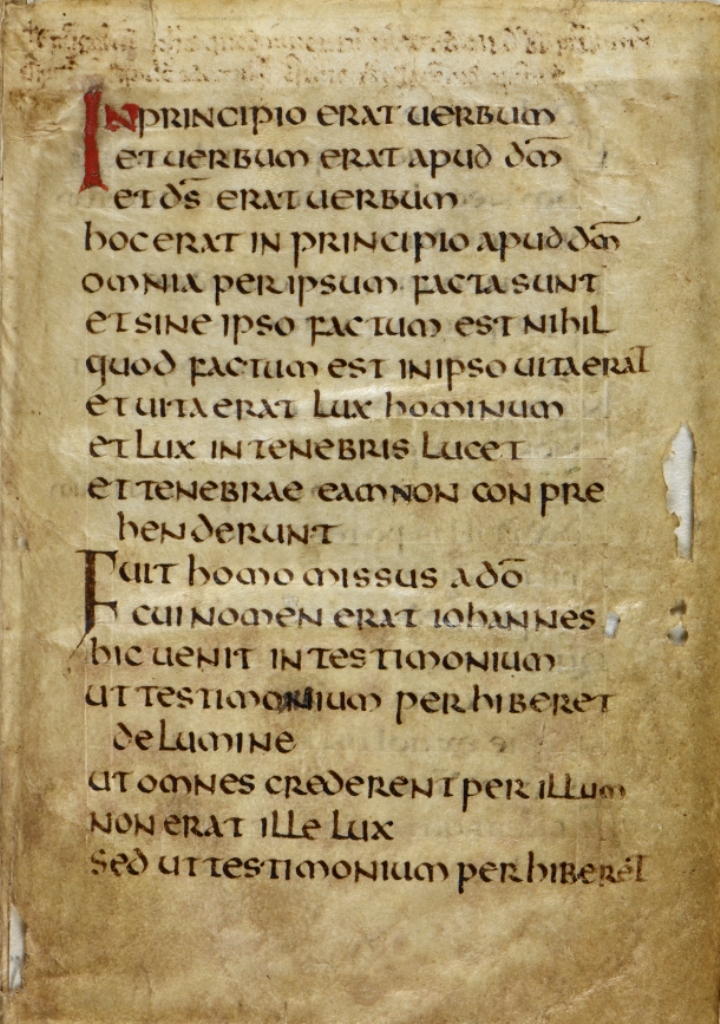

Nein, es geht nicht darum, dass im Text zunächst Cuthberg steht. Es geht darum, dass Archivalia-Leser seit dem 14. Juli 2011 dank Bettina Wagner wissen, dass es in Europa definitiv noch ältere vollständig erhalten gebliebene Handschriften gibt:

https://archiv.twoday.net/stories/34625121/

Davon abgesehen ist es erfreulich, dass die Bibliothek die ziemlich überzogene Summe von 9 Millionen Pfund zusammenbekam und ein Digitalisat ins Netz gestellt hat:

https://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_89000

https://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2012/04/st-cuthbert-gospel-saved-for-the-nation.html

Nein, es geht nicht darum, dass im Text zunächst Cuthberg steht. Es geht darum, dass Archivalia-Leser seit dem 14. Juli 2011 dank Bettina Wagner wissen, dass es in Europa definitiv noch ältere vollständig erhalten gebliebene Handschriften gibt:

https://archiv.twoday.net/stories/34625121/

Davon abgesehen ist es erfreulich, dass die Bibliothek die ziemlich überzogene Summe von 9 Millionen Pfund zusammenbekam und ein Digitalisat ins Netz gestellt hat:

https://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_89000

https://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2012/04/st-cuthbert-gospel-saved-for-the-nation.html

KlausGraf - am Dienstag, 17. April 2012, 18:09 - Rubrik: Kodikologie