Kodikologie

Der stattliche Handschriftenbestand des Historischen Vereins von Mittelfranken - fast ausnahmslos nachmittelalterliche Stücke - befindet sich [teilweise] als Depositum im Staatsarchiv Nürnberg. Das nach wie vor maßgebliche, noch nicht durch ein neueres Findmittel ersetzte Verzeichnis ist der gedruckte Katalog von Theodor Preger 1907, der online einsehbar ist:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009640/image_5

Die Preger'schen Nummern sind noch heute gültig, allerdings sind leider mehrere Handschriften inzwischen verschollen. In Einzelfällen wurden auch Handschriften abgegeben, so

[Nr. 612: 8 Folioblätter: Gerichtsakten des Stadtgerichts Ulm unter Stadtamann Eberhart Bloß von

1455 (Freitag vor Joh., Freitag nach Joh., Montag nach Peter u. Paul), 1456 (Aftermontag nach

Oculi) – abgegeben an das Stadtarchiv Ulm 1988.]

Dr. Daniel Burger vom Staatsarchiv Nürnberg verdanke ich auch die folgenden beiden Beschreibungen:

Nr. 609: Chronik der Stadt [Schwäbisch] Hall und des Stiftes Comburg, verfasst von Georg

Widmann (1486-1560), Syndicus des Stifts Comburg, 1553. Darin: Kupferstich einer Stadtansicht

von Schwäbisch Hall mit Darstellung der Feuersbrunst 1680 (zu Beginn eingeklebt).

Halbledereinband (18./19. Jh., 32,5 x 20,5cm, 0,03lfm), leicht bestoßen; 124 fol.

Nr. 610: Chronik der Stadt [Schwäbisch] Hall aus dem 17. Jh. von einem ungenannten Verfasser,

geschöpft aus den Chroniken des " Jerg Widmann, Syndicus zu Comberg, Johannes Gerold, Pfarrer

zu Rainsperg [wohl Johann Herolt (1490-1562)], Berler und andere von Adel, die zu Hall gewohnt"

Halbledereinband (18./19. Jh., 33,5 x 21,5cm, 0,05lfm); 228 fol. zzgl. ungezähltes Personen-, Orts-

und Sachregister am Ende des Bandes. Enthält u.a.: 12 Artikel der Schwäbischen Bauern. Darin: am

Anfang zahlreiche Federzeichnungen (Erbauung der sieben Burgen zu Hall; Adelswappen); Gedicht

aus dem Bauernkrieg ("Bawren Krieg Reimen Weiß von Hannß Francken von Hall gemacht", fol.

155v-160r).

Beide Handschriften werden von dem Editor der Chroniken Herolts und Widmanns, Kolb, nicht erwähnt, weder in den Ausgaben

https://de.wikisource.org/wiki/W%C3%BCrttembergische_Geschichtsquellen

noch in der Besprechung der Widmann-Handschriften Württ. Franken NF 6 (1897), S. 44ff.

https://archive.org/stream/WuerttFranken_NF5_9/Wrttembergisch_Franken#page/n143/mode/2up

https://books.google.com/books?id=sJMtAAAAYAAJ (US)

[Das folgende über Wertmann ist überholt durch meinen Aufsatz

https://archiv.twoday.net/stories/97060108/ ]

Das Gedicht von Franckhen alias Hans Wertmann - die Arbeit von Gerd Wunder. Bauernkrieg reimenweis von Hantz Franckhen von Hall gemacht. Ein Gedicht aus dem Jahre 1525 und sein Verfasser Hans Wertmann, in: Haalquell 27 (1975), S.9-12 liegt mir nicht vor - wird üblicherweise zusammen mit Widmanns Haller Chronik überliefert. Es wurde von Steiff-Mehring ediert:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_133.jpg

1509 verfasste Wertmann als Pritschenmeister eine Beschreibung der beiden Augsburger Schießen (mit Widmung an Konrad Peutinger), überliefert im Erlanger Cod. B 213:

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0016_a138_jpg.htm

Er heißt dort Glaser von Schwäbisch Hall. Aufgrund nicht genannter Quelle sagt Joseph August Adam 1824, Wertmann habe als ausgemachter Witzbold gegolten:

https://books.google.de/books?id=7aRDAAAAcAAJ&pg=PA15

Bei Wunder-Lenckner 1956, S. 670 Nr. 9347: Hans (Wortmann) Fräncklin, Glaser 1507/27, lebt am Kornhaus.

Handschriften Schwäbisch Haller Chroniken im Handel:

https://archiv.twoday.net/stories/1847380/

Digitalisierte Handschrift aus einer Zipser Bibliothek:

https://archiv.twoday.net/stories/292980/

Nachtrag 10.1.2013: Eigenartigerweise lese ich auf

https://www.schlossbibliothek-ansbach.de/

"Die Sammlung der Historischen Handschriften (Ms. hist.) des Historischen Vereins Mittelfrankens stellt einen für die landesgeschichtliche Forschung höchst wertvollen Bestand dar, beinhaltet sie doch zum einen zahlreiche Chroniken, Urkunden und Akten, die dem Verein geschenkt, von staatlichen Stellen übergeben oder auch käuflich erworben worden sind. Des weiteren finden sich in dem Fonds Forschungsarbeiten früherer Mitglieder. Die Sammlung umfasste im Jahr 1907, zum Zeitpunkt ihrer Verzeichnung in einem gedruckten Katalog durch Theodor Preger 658 Einheiten, die in der damaligen K. Regierungsbibliothek als Dauerleihgabe verwahrt wurden. Im Jahr 1977 erfolgte die Abgabe umfassender Bestandsteile an staatliche und kirchliche Archive, so dass nunmehr 96 Handschriften [noch in Arbeit] an der Staatlichen Bibliothek Ansbach eingesehen werden können. Besonders herausragende Stücke dieser Sammlung sind u.a. eine Abschrift des Fundationsbriefes der hochfürstlichen Bibliothek und des Münzkontors vom 6. Februar 1738 (Ms. hist. 54), eine Chronik zu den Jahren 714-1557 (Ms. hist. 223) sowie ein Bericht zum Landshuter Erbfolgekrieg des Jahres 1504/1505 (Ms. hist. 580)."

Am 16.1.2013 teilte die Bibliotheksleiterin Ute Kissling mit:

"Die Handschriften des Historischen Vereins Mittelfranken wurden in den 70er Jahren vom Verein selbst - als entscheidungsbefugtem Eigentümer - an neue Standorte gegeben; davon sind etwa 100 an die Staatliche Bibliothek als Depositum gegangen. Die Empfänger der anderen sind zahlreiche staatliche Einrichtungen, kirchliche Archive usw. außerhalb Ansbachs, die auf der homepage nicht alle genannt werden können, im übrigen auch nicht alle bekannt sind. – Die weiteren Modalitäten der Abgabe durch den Verein vor 35 Jahren sind der Bibliothek nicht bekannt.

Für die auf Ansbach überkommenen Bestände ist eine Verzeichnung geplant, da der gedruckte Katalog (Preger) kaum noch aussagefähig ist. Hierzu müssen Fördermittel eingeworben werden."

Update:

https://archiv.twoday.net/stories/714908893/

#forschung

#fnzhss

Barfüßer aus einer bei Kiefer angebotenen Herolt-Handschrift

Barfüßer aus einer bei Kiefer angebotenen Herolt-Handschrift

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009640/image_5

Die Preger'schen Nummern sind noch heute gültig, allerdings sind leider mehrere Handschriften inzwischen verschollen. In Einzelfällen wurden auch Handschriften abgegeben, so

[Nr. 612: 8 Folioblätter: Gerichtsakten des Stadtgerichts Ulm unter Stadtamann Eberhart Bloß von

1455 (Freitag vor Joh., Freitag nach Joh., Montag nach Peter u. Paul), 1456 (Aftermontag nach

Oculi) – abgegeben an das Stadtarchiv Ulm 1988.]

Dr. Daniel Burger vom Staatsarchiv Nürnberg verdanke ich auch die folgenden beiden Beschreibungen:

Nr. 609: Chronik der Stadt [Schwäbisch] Hall und des Stiftes Comburg, verfasst von Georg

Widmann (1486-1560), Syndicus des Stifts Comburg, 1553. Darin: Kupferstich einer Stadtansicht

von Schwäbisch Hall mit Darstellung der Feuersbrunst 1680 (zu Beginn eingeklebt).

Halbledereinband (18./19. Jh., 32,5 x 20,5cm, 0,03lfm), leicht bestoßen; 124 fol.

Nr. 610: Chronik der Stadt [Schwäbisch] Hall aus dem 17. Jh. von einem ungenannten Verfasser,

geschöpft aus den Chroniken des " Jerg Widmann, Syndicus zu Comberg, Johannes Gerold, Pfarrer

zu Rainsperg [wohl Johann Herolt (1490-1562)], Berler und andere von Adel, die zu Hall gewohnt"

Halbledereinband (18./19. Jh., 33,5 x 21,5cm, 0,05lfm); 228 fol. zzgl. ungezähltes Personen-, Orts-

und Sachregister am Ende des Bandes. Enthält u.a.: 12 Artikel der Schwäbischen Bauern. Darin: am

Anfang zahlreiche Federzeichnungen (Erbauung der sieben Burgen zu Hall; Adelswappen); Gedicht

aus dem Bauernkrieg ("Bawren Krieg Reimen Weiß von Hannß Francken von Hall gemacht", fol.

155v-160r).

Beide Handschriften werden von dem Editor der Chroniken Herolts und Widmanns, Kolb, nicht erwähnt, weder in den Ausgaben

https://de.wikisource.org/wiki/W%C3%BCrttembergische_Geschichtsquellen

noch in der Besprechung der Widmann-Handschriften Württ. Franken NF 6 (1897), S. 44ff.

https://archive.org/stream/WuerttFranken_NF5_9/Wrttembergisch_Franken#page/n143/mode/2up

https://books.google.com/books?id=sJMtAAAAYAAJ (US)

[Das folgende über Wertmann ist überholt durch meinen Aufsatz

https://archiv.twoday.net/stories/97060108/ ]

Das Gedicht von Franckhen alias Hans Wertmann - die Arbeit von Gerd Wunder. Bauernkrieg reimenweis von Hantz Franckhen von Hall gemacht. Ein Gedicht aus dem Jahre 1525 und sein Verfasser Hans Wertmann, in: Haalquell 27 (1975), S.9-12 liegt mir nicht vor - wird üblicherweise zusammen mit Widmanns Haller Chronik überliefert. Es wurde von Steiff-Mehring ediert:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_133.jpg

1509 verfasste Wertmann als Pritschenmeister eine Beschreibung der beiden Augsburger Schießen (mit Widmung an Konrad Peutinger), überliefert im Erlanger Cod. B 213:

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0016_a138_jpg.htm

Er heißt dort Glaser von Schwäbisch Hall. Aufgrund nicht genannter Quelle sagt Joseph August Adam 1824, Wertmann habe als ausgemachter Witzbold gegolten:

https://books.google.de/books?id=7aRDAAAAcAAJ&pg=PA15

Bei Wunder-Lenckner 1956, S. 670 Nr. 9347: Hans (Wortmann) Fräncklin, Glaser 1507/27, lebt am Kornhaus.

Handschriften Schwäbisch Haller Chroniken im Handel:

https://archiv.twoday.net/stories/1847380/

Digitalisierte Handschrift aus einer Zipser Bibliothek:

https://archiv.twoday.net/stories/292980/

Nachtrag 10.1.2013: Eigenartigerweise lese ich auf

https://www.schlossbibliothek-ansbach.de/

"Die Sammlung der Historischen Handschriften (Ms. hist.) des Historischen Vereins Mittelfrankens stellt einen für die landesgeschichtliche Forschung höchst wertvollen Bestand dar, beinhaltet sie doch zum einen zahlreiche Chroniken, Urkunden und Akten, die dem Verein geschenkt, von staatlichen Stellen übergeben oder auch käuflich erworben worden sind. Des weiteren finden sich in dem Fonds Forschungsarbeiten früherer Mitglieder. Die Sammlung umfasste im Jahr 1907, zum Zeitpunkt ihrer Verzeichnung in einem gedruckten Katalog durch Theodor Preger 658 Einheiten, die in der damaligen K. Regierungsbibliothek als Dauerleihgabe verwahrt wurden. Im Jahr 1977 erfolgte die Abgabe umfassender Bestandsteile an staatliche und kirchliche Archive, so dass nunmehr 96 Handschriften [noch in Arbeit] an der Staatlichen Bibliothek Ansbach eingesehen werden können. Besonders herausragende Stücke dieser Sammlung sind u.a. eine Abschrift des Fundationsbriefes der hochfürstlichen Bibliothek und des Münzkontors vom 6. Februar 1738 (Ms. hist. 54), eine Chronik zu den Jahren 714-1557 (Ms. hist. 223) sowie ein Bericht zum Landshuter Erbfolgekrieg des Jahres 1504/1505 (Ms. hist. 580)."

Am 16.1.2013 teilte die Bibliotheksleiterin Ute Kissling mit:

"Die Handschriften des Historischen Vereins Mittelfranken wurden in den 70er Jahren vom Verein selbst - als entscheidungsbefugtem Eigentümer - an neue Standorte gegeben; davon sind etwa 100 an die Staatliche Bibliothek als Depositum gegangen. Die Empfänger der anderen sind zahlreiche staatliche Einrichtungen, kirchliche Archive usw. außerhalb Ansbachs, die auf der homepage nicht alle genannt werden können, im übrigen auch nicht alle bekannt sind. – Die weiteren Modalitäten der Abgabe durch den Verein vor 35 Jahren sind der Bibliothek nicht bekannt.

Für die auf Ansbach überkommenen Bestände ist eine Verzeichnung geplant, da der gedruckte Katalog (Preger) kaum noch aussagefähig ist. Hierzu müssen Fördermittel eingeworben werden."

Update:

https://archiv.twoday.net/stories/714908893/

#forschung

#fnzhss

Barfüßer aus einer bei Kiefer angebotenen Herolt-Handschrift

Barfüßer aus einer bei Kiefer angebotenen Herolt-HandschriftKlausGraf - am Freitag, 8. Juni 2012, 23:25 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.augias.net/index.php?ref=inc_7683.html

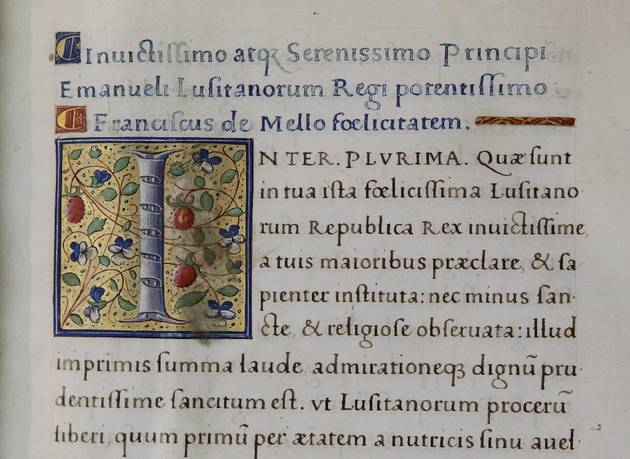

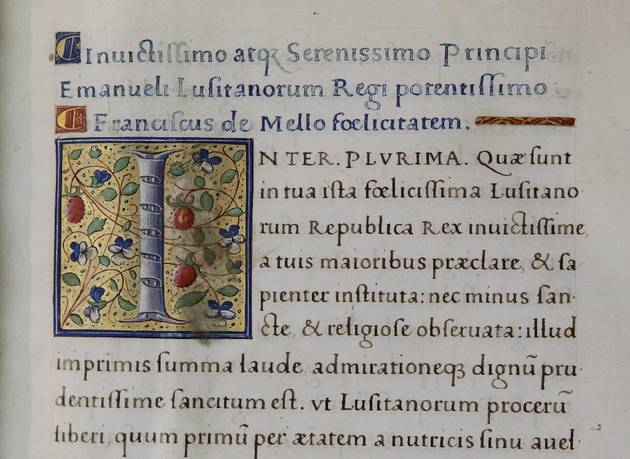

Die 1521 datierte Handschrift "mit Kommentaren zur antiken Perspektiven- und Spiegellehre sowie zur Hydrostatik von Euklid bzw. Archimedes stammt aus der Privatsammlung des ehemaligen schwedischen Generalgouverneurs Axel Graf von Löwen, der diese 1761 testamentarisch der Stadt Stralsund übereignete. Der Verfasser des auf Pergament geschriebenen außergewöhnlichen Buches ist der Portugiese Francisco de Mello."

Die 1521 datierte Handschrift "mit Kommentaren zur antiken Perspektiven- und Spiegellehre sowie zur Hydrostatik von Euklid bzw. Archimedes stammt aus der Privatsammlung des ehemaligen schwedischen Generalgouverneurs Axel Graf von Löwen, der diese 1761 testamentarisch der Stadt Stralsund übereignete. Der Verfasser des auf Pergament geschriebenen außergewöhnlichen Buches ist der Portugiese Francisco de Mello."

KlausGraf - am Dienstag, 5. Juni 2012, 18:03 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die 1482 von einem Frater Johannes Dillinger geschriebene Handschrift (heute München, SB, Cgm 359) wird in Häberlins Handschriftenkatalog der Bibliothek des Ulmer Bürgermeisters Raymund Krafft S. 95 Nr. 66 beschrieben [wie schon Krämer wusste, s. Nachtrag]. Ob die Hs. vor München in Mannheim war, wie Schneider vermutet, wäre zu prüfen.

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0115

Katalog Schneider:

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0044_b053_JPG.htm

https://www.handschriftencensus.de/8464

Siehe auch:

https://archiv.twoday.net/search?q=krafft+ulm

Nachtrag: Johannes Dillinger war wie Felix Fabri Konventuale des Ulmer Predigerklosters. Er schrieb noch mindestens drei andere erhaltene Handschriften (heute in Donauwörth, Budapest und Wettenhausen) und ist bei Krämer, Scriptores in 2 Personen gesplittet:

Nr.1 Dillinger, Johannes

Frater ordinis predicatorum conventus Ulmensis (Ulm). Schreibt für die Priorin des Dominikanerinnenklosters Mödingen bei Dillingen, Dorothea Rüchingin (Reihing) (a. 1497) und für Usula {sic!] Robolti (a. 1499).

Handschriften

Budapest, SzNB, CLMAE, 162, fol. 55v (partim) (a. 1499).

Donauwörth, B des Cassianeums, s.n. ("Liber processionalis") (a. 1497).

München, SB, Cgm 359, fol. 27r (a. 1482/88) (poss. Raym. Krafft, 1739).

(München, SB, Cgm 367 (a. 1459)). [Was die beiden von Johannes Schedel geschriebenen Hss. Cgm 367 und 409 hier zu suchen haben, ist rätselhaft.]

(München, SB, Cgm 409 (a. 1457/61)).

Literatur

cf. ZfB 48 (1931), S. 223f. [Federhofer, Die Bibliothek des Cassianeums: Bruder Johannes Dillinger widmet 1497 Dorothea Rüchingin (Reihing), Priorin von Medingen, einen Liber processionalis. Zur Priorin Reihingerin https://books.google.de/books?id=IVdEAAAAcAAJ&pg=PA7]

Bartoniek, Katal. Budapest, S. 137.

K. Schneider, Katal. München SB Cgm V/3, S. 53f. [zum Cgm 359]

Col. 2, Nr. 4642; 3, nach Nr. 9475, Vw auf Nr. 4642.

cf. Germania 9 (1864), S. 372. [https://books.google.de/books?id=QlFKAAAAcAAJ&pg=PA372 Zweifel an der Datierung des Cgm 359, daher Krämer oben: 1482/88]

Nr.2 Dillinger, Johannes

Handschriften

(0) "Felix Fabri, Evagatorium (gereimt)".

Literatur

Radò, Hss., S. 375f Nr. 56. [Libri liturgici, 1973, dürfte sich nach einem Google-Snippet nur auf die Budapester Hs. beziehen]

Verf. Lex. 2, 2. Aufl., 1980, S. 686. [zum Cgm 359!]

Zur Budapester Hs. siehe die Online-Version von Bartoniek:

Membr., saec. XV. (an. 1499, cf. ff. 30, 55’.) ff. 56, 17×12.7 cm. – Lit. init. – G. – Notae musicae quadratae quattuor linearum, clavibus c et f signatarum. – Teg. saec. XV.–XVI.

Antiphonae. (notis musicis instructae.)

f. 1. „Dominica In ramis palmarum.” – f. 9. „In cena domini.” – f. 27. „In paraschaue.” (!) – f. 29. „In die s. pasche.” – f. 31. „In ascensione domini.” – f. 34. „In festo corporis christi.” – f. 37. „In dedicacione Eclesie.” – f. 40. „In purificacione b. marie. u.” – f. 43. „In assumpcione b. marie.” – f. 47. „In solempni recepcione conuentus.” – f. 48. „In recepcione legatorum vel prelatorum.” – f. 49’. „In recepcione secularium principum.” – f. 50. „In primo ingressu sororum.” – f. 51. „Per totam ebdomadam penthecostes.” – f. 52… „In cena domini.” – f. 54. „In paraschause.” (!) – f. 55. „Sabatho sancto. pasche.”

NB. f. 30. Adnotationes germanica lingua conscriptae, inter notas musicas: „orgell”, „cor”. – f. 30.: „1449” – f. 55’. „Geschriben Im 1499. Jar. G. v. K.” – f. 55’. „anno domini M-o CCCC-o nonagesimo nono Ego frater iohannes dillinger ordinis predicatorum conuentus vlmensis. Compleui hunc libellulum” (!) „In uigilia sancti Dominici patris nostri. Laus deo.” – Manus alia saec. XV. „Vrsula Robolti.”

f. 56–56’. vacuum.

Prov.: Germania. (Ulm.) – Poss.: cf. f. 55’: „Vrsula Robolti.” cf. adnotationem in interiore parte tegumenti anterioris: „Johannes scripsit Vrsula possidet, 1499.” – „Das buch gehert gen medingen” (Borussia) „in das Claster.” (Man. saec. XV.) – Nic. de Jankovich, 1830.

https://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/?f=templates&fn=main-h.htm&2.0 (Medingen ist natürlich Medingen bei Dillingen, nicht das Heidekloster!)

Das Prozessionale des Cassianeums ist nicht identisch mit dem von ihm im gleichen Jahr 1497 geschriebenen Prozessionale, das sich in der Bibliothek des Dominikanerklosters Wettenhausen befindet und das von Karlheinz Schlager/Theodor Wohnhaas, "Item 1 Processional ...", in: Jb. des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte e. V. 34 (2000), S. 195-211 besprochen wurde. Isnard W. Frank, Reform und Reformation bei den Ulmer Franziskanern, in: Rottenburger Jb. für Kirchengeschichte 12 (2002), S. 261-289, hier S. 272 Anm. 35 sagt in Unkenntnis der von Krämer zusammengetragenen Handschriften, über ihn sei nichts weiter bekannt. Zur Produktion religiöser Texte im Ulmer Konvent (Frank ebd.) und ihrer Rezeption am Ende des 15. Jahrhunderts siehe auch

https://archiv.twoday.net/stories/97045606/ (Bonaventura-Übersetzung des Johannes Kornwachs, Handschrift des Fraters "Codal")

#forschung

Schreibervermerk Wettenhausen (Schlager/Wohnhaas, nach S. 200 Abb. 36)

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0115

Katalog Schneider:

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0044_b053_JPG.htm

https://www.handschriftencensus.de/8464

Siehe auch:

https://archiv.twoday.net/search?q=krafft+ulm

Nachtrag: Johannes Dillinger war wie Felix Fabri Konventuale des Ulmer Predigerklosters. Er schrieb noch mindestens drei andere erhaltene Handschriften (heute in Donauwörth, Budapest und Wettenhausen) und ist bei Krämer, Scriptores in 2 Personen gesplittet:

Nr.1 Dillinger, Johannes

Frater ordinis predicatorum conventus Ulmensis (Ulm). Schreibt für die Priorin des Dominikanerinnenklosters Mödingen bei Dillingen, Dorothea Rüchingin (Reihing) (a. 1497) und für Usula {sic!] Robolti (a. 1499).

Handschriften

Budapest, SzNB, CLMAE, 162, fol. 55v (partim) (a. 1499).

Donauwörth, B des Cassianeums, s.n. ("Liber processionalis") (a. 1497).

München, SB, Cgm 359, fol. 27r (a. 1482/88) (poss. Raym. Krafft, 1739).

(München, SB, Cgm 367 (a. 1459)). [Was die beiden von Johannes Schedel geschriebenen Hss. Cgm 367 und 409 hier zu suchen haben, ist rätselhaft.]

(München, SB, Cgm 409 (a. 1457/61)).

Literatur

cf. ZfB 48 (1931), S. 223f. [Federhofer, Die Bibliothek des Cassianeums: Bruder Johannes Dillinger widmet 1497 Dorothea Rüchingin (Reihing), Priorin von Medingen, einen Liber processionalis. Zur Priorin Reihingerin https://books.google.de/books?id=IVdEAAAAcAAJ&pg=PA7]

Bartoniek, Katal. Budapest, S. 137.

K. Schneider, Katal. München SB Cgm V/3, S. 53f. [zum Cgm 359]

Col. 2, Nr. 4642; 3, nach Nr. 9475, Vw auf Nr. 4642.

cf. Germania 9 (1864), S. 372. [https://books.google.de/books?id=QlFKAAAAcAAJ&pg=PA372 Zweifel an der Datierung des Cgm 359, daher Krämer oben: 1482/88]

Nr.2 Dillinger, Johannes

Handschriften

(0) "Felix Fabri, Evagatorium (gereimt)".

Literatur

Radò, Hss., S. 375f Nr. 56. [Libri liturgici, 1973, dürfte sich nach einem Google-Snippet nur auf die Budapester Hs. beziehen]

Verf. Lex. 2, 2. Aufl., 1980, S. 686. [zum Cgm 359!]

Zur Budapester Hs. siehe die Online-Version von Bartoniek:

Membr., saec. XV. (an. 1499, cf. ff. 30, 55’.) ff. 56, 17×12.7 cm. – Lit. init. – G. – Notae musicae quadratae quattuor linearum, clavibus c et f signatarum. – Teg. saec. XV.–XVI.

Antiphonae. (notis musicis instructae.)

f. 1. „Dominica In ramis palmarum.” – f. 9. „In cena domini.” – f. 27. „In paraschaue.” (!) – f. 29. „In die s. pasche.” – f. 31. „In ascensione domini.” – f. 34. „In festo corporis christi.” – f. 37. „In dedicacione Eclesie.” – f. 40. „In purificacione b. marie. u.” – f. 43. „In assumpcione b. marie.” – f. 47. „In solempni recepcione conuentus.” – f. 48. „In recepcione legatorum vel prelatorum.” – f. 49’. „In recepcione secularium principum.” – f. 50. „In primo ingressu sororum.” – f. 51. „Per totam ebdomadam penthecostes.” – f. 52… „In cena domini.” – f. 54. „In paraschause.” (!) – f. 55. „Sabatho sancto. pasche.”

NB. f. 30. Adnotationes germanica lingua conscriptae, inter notas musicas: „orgell”, „cor”. – f. 30.: „1449” – f. 55’. „Geschriben Im 1499. Jar. G. v. K.” – f. 55’. „anno domini M-o CCCC-o nonagesimo nono Ego frater iohannes dillinger ordinis predicatorum conuentus vlmensis. Compleui hunc libellulum” (!) „In uigilia sancti Dominici patris nostri. Laus deo.” – Manus alia saec. XV. „Vrsula Robolti.”

f. 56–56’. vacuum.

Prov.: Germania. (Ulm.) – Poss.: cf. f. 55’: „Vrsula Robolti.” cf. adnotationem in interiore parte tegumenti anterioris: „Johannes scripsit Vrsula possidet, 1499.” – „Das buch gehert gen medingen” (Borussia) „in das Claster.” (Man. saec. XV.) – Nic. de Jankovich, 1830.

https://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/?f=templates&fn=main-h.htm&2.0 (Medingen ist natürlich Medingen bei Dillingen, nicht das Heidekloster!)

Das Prozessionale des Cassianeums ist nicht identisch mit dem von ihm im gleichen Jahr 1497 geschriebenen Prozessionale, das sich in der Bibliothek des Dominikanerklosters Wettenhausen befindet und das von Karlheinz Schlager/Theodor Wohnhaas, "Item 1 Processional ...", in: Jb. des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte e. V. 34 (2000), S. 195-211 besprochen wurde. Isnard W. Frank, Reform und Reformation bei den Ulmer Franziskanern, in: Rottenburger Jb. für Kirchengeschichte 12 (2002), S. 261-289, hier S. 272 Anm. 35 sagt in Unkenntnis der von Krämer zusammengetragenen Handschriften, über ihn sei nichts weiter bekannt. Zur Produktion religiöser Texte im Ulmer Konvent (Frank ebd.) und ihrer Rezeption am Ende des 15. Jahrhunderts siehe auch

https://archiv.twoday.net/stories/97045606/ (Bonaventura-Übersetzung des Johannes Kornwachs, Handschrift des Fraters "Codal")

#forschung

Schreibervermerk Wettenhausen (Schlager/Wohnhaas, nach S. 200 Abb. 36)

KlausGraf - am Montag, 4. Juni 2012, 00:24 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Während Schelhorn unbrauchbar ist (auch weil er die wohl aus dem 12./13. Jahrhundert stammende Handschrift fehlerhaft ans Ende des 15. Jahrhunderts setzt)

https://books.google.de/books?id=UrkTAAAAQAAJ&hl=de&pg=PA110

gibt Häberlin 1737 Besseres (einschließlich 26 abgedruckten Versen):

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0045

Als Ausgabe von Priester Wernhers Marienleben benutzte ich

https://books.google.de/books?id=_FoGAQAAIAAJ

Nach den Provenienzangaben kann die Krafft'sche Handschrift, die - wenn ich mich nicht täusche - bislang unbemerkt blieb, mit den zwei einzigen bekannten vollständigen Handschriften in Krakau (ehemals Berlin mgo 109, illuminiert) und Wien Cod. 2742* (nicht illuminiert) nicht identisch sein. Ein flüchtiger Blick in die Lesarten zeigt, dass die Krafftsche Handschrift der Berliner nahestand, aber die Provenienzenfolge der Berliner Handschrift verhindert eine Gleichsetzung.

Eine sorgfältigere Untersuchung der Häberlin'schen Angaben zu dem verlorenen Textzeugen wäre wünschenswert.

Bilder aus der ehemals Berliner Hs.:

https://bn.org.pl/download/document/1245746242.pdf S. 84

https://www.archive.org/stream/despriesterswern00wernuoft#page/n5/mode/2up

Zur Provenienz Krafft siehe die Hinweise bei Seelbach:

https://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4872/pdf/045.pdf

https://www.onlinekatalog-stadtarchiv.ulm.de/EKrafftakten.pdf

Bernd Breitenbruch in: Schwabenspiegel [...] 1000-1800, S. 397 ("364 Codices") unter Hinweis auf Breitenbruch, Ulmer Privatbibliotheken, 1991, S. 20-27

https://archiv.twoday.net/search?q=krafft+ulm

Zur Person

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=122371054

Nachtrag: Kurt Gärtner mailte mir freundlicherweise:

"Es handelt sich ganz sicher um die Berliner

Hs., jetzt Krakau, Bibl. Jagiello´nska, Berol. mgo 109 (s. den

Marburger Handschriftencensus). Die Hs. stammt wohl aus dem Besitz

von Raimund Krafft (+1729), beim Verkauf seiner Hss. (1739) ist sie

wohl an Heinrich Christian von Senckenberg (1704-1768) gegangen.

Die von Häberlin zitierten Verse auf der "pag. ultima" stimmen genau

mit den Versen auf dem letzten Bl. des Berol. mgo 91v, den ich

verglichen habe, überein, s. auch den Abdruck der Hs. in der Ausgabe

von Carl Wesle (Hg.), Priester Wernher, Maria. Bruchstücke und

Umarbeitungen. Zweite Auflage besorgt durch Hans Fromm (Altdeutsche

Textbibliothek 26), Tübingen 1969.

Wie im Abdruck der Verse von Häberlin bricht auch die Berliner Hs.

mitten im Vers ab.

Jetzt wissen wir etwas mehr über die Provenienz, aber um eine neue Handschrift handelt es sich ganz sicher nicht."

Dann ist aber gängige Ansicht zur Provenienz der Berliner Handschrift nicht zutreffend:

"Nach diesen Aufzeichnungen war der Codex im 17. Jahrhundert Bestandteil der

Handschriftensammlung des Straßburger Juristen Johannes Schilter (1632-1705).

Diese Sammlung wurde von dem Juristen Reichshofrat Heinrich Christian von

Senkenberg (1704-1768) erworben, der in Verbindung mit dem Pfarrer und

Historiker Samuel Wilhelm Oetter (1720-1792) stand. Nach dem Tode Senkenbergs

gelangte die Handschrift in den Besitz Oetters, von dem sie dessen Sohn Friedrich

Wilhelm (1754-1824) übernahm. Im Anschluß daran tauchte der Codex in der

Bibliothek des Geheimen Staatsrats und Generalpostmeisters Karl Ferdinand

Friedrich von Nagler (1770-1846) auf, die im Jahre 1835 von der Preußischen

Staatsbibliothek in Berlin übernommen wurde"

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/CIMA/CIMA%2062.pdf

Wenn man an Schilter als Vorbesitzer festhält (wieso?), muss man Krafft vor Senckenberg einschieben.

Nachtrag 23. November 2014: Henkel, Nikolaus: Lesen in Bild und Text. Die ehem. Berliner Bilderhandschrift von Priester Wernhers ‚Maria‘ (2014), S. 24f.

"Auf ein bislang unbekanntes, aber bemerkenswertes Zeugnis zu einer Bilderhandschrift einer deutschsprachigen gereimten Mariendichtung hat kürzlich Klaus Graf aufmerksam gemacht.40"

Statt diesen Beitrag zu zitieren, der schon wenige Tage später obigen Nachtrag enthielt, verweist Henkel lediglich auf das Digitalisat des Krafft-Katalogs.

40 Verfügbar unter: https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/

?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0005 (29. 6. 2013).

Das Zeugnis sei entgegen meiner Annahme identisch mit der Berliner Handschrift D. Das hatte ich nach Empfang der Mail von Herrn Gärtner aber auch gar nicht mehr bestritten. Immerhin liest man: "Grafs Entdeckung macht es aber notwendig,

die Provenienzgeschichte von Handschrift D neu zu schreiben."

#forschung

https://books.google.de/books?id=UrkTAAAAQAAJ&hl=de&pg=PA110

gibt Häberlin 1737 Besseres (einschließlich 26 abgedruckten Versen):

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0045

Als Ausgabe von Priester Wernhers Marienleben benutzte ich

https://books.google.de/books?id=_FoGAQAAIAAJ

Nach den Provenienzangaben kann die Krafft'sche Handschrift, die - wenn ich mich nicht täusche - bislang unbemerkt blieb, mit den zwei einzigen bekannten vollständigen Handschriften in Krakau (ehemals Berlin mgo 109, illuminiert) und Wien Cod. 2742* (nicht illuminiert) nicht identisch sein. Ein flüchtiger Blick in die Lesarten zeigt, dass die Krafftsche Handschrift der Berliner nahestand, aber die Provenienzenfolge der Berliner Handschrift verhindert eine Gleichsetzung.

Eine sorgfältigere Untersuchung der Häberlin'schen Angaben zu dem verlorenen Textzeugen wäre wünschenswert.

Bilder aus der ehemals Berliner Hs.:

https://bn.org.pl/download/document/1245746242.pdf S. 84

https://www.archive.org/stream/despriesterswern00wernuoft#page/n5/mode/2up

Zur Provenienz Krafft siehe die Hinweise bei Seelbach:

https://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4872/pdf/045.pdf

https://www.onlinekatalog-stadtarchiv.ulm.de/EKrafftakten.pdf

Bernd Breitenbruch in: Schwabenspiegel [...] 1000-1800, S. 397 ("364 Codices") unter Hinweis auf Breitenbruch, Ulmer Privatbibliotheken, 1991, S. 20-27

https://archiv.twoday.net/search?q=krafft+ulm

Zur Person

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=122371054

Nachtrag: Kurt Gärtner mailte mir freundlicherweise:

"Es handelt sich ganz sicher um die Berliner

Hs., jetzt Krakau, Bibl. Jagiello´nska, Berol. mgo 109 (s. den

Marburger Handschriftencensus). Die Hs. stammt wohl aus dem Besitz

von Raimund Krafft (+1729), beim Verkauf seiner Hss. (1739) ist sie

wohl an Heinrich Christian von Senckenberg (1704-1768) gegangen.

Die von Häberlin zitierten Verse auf der "pag. ultima" stimmen genau

mit den Versen auf dem letzten Bl. des Berol. mgo 91v, den ich

verglichen habe, überein, s. auch den Abdruck der Hs. in der Ausgabe

von Carl Wesle (Hg.), Priester Wernher, Maria. Bruchstücke und

Umarbeitungen. Zweite Auflage besorgt durch Hans Fromm (Altdeutsche

Textbibliothek 26), Tübingen 1969.

Wie im Abdruck der Verse von Häberlin bricht auch die Berliner Hs.

mitten im Vers ab.

Jetzt wissen wir etwas mehr über die Provenienz, aber um eine neue Handschrift handelt es sich ganz sicher nicht."

Dann ist aber gängige Ansicht zur Provenienz der Berliner Handschrift nicht zutreffend:

"Nach diesen Aufzeichnungen war der Codex im 17. Jahrhundert Bestandteil der

Handschriftensammlung des Straßburger Juristen Johannes Schilter (1632-1705).

Diese Sammlung wurde von dem Juristen Reichshofrat Heinrich Christian von

Senkenberg (1704-1768) erworben, der in Verbindung mit dem Pfarrer und

Historiker Samuel Wilhelm Oetter (1720-1792) stand. Nach dem Tode Senkenbergs

gelangte die Handschrift in den Besitz Oetters, von dem sie dessen Sohn Friedrich

Wilhelm (1754-1824) übernahm. Im Anschluß daran tauchte der Codex in der

Bibliothek des Geheimen Staatsrats und Generalpostmeisters Karl Ferdinand

Friedrich von Nagler (1770-1846) auf, die im Jahre 1835 von der Preußischen

Staatsbibliothek in Berlin übernommen wurde"

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/CIMA/CIMA%2062.pdf

Wenn man an Schilter als Vorbesitzer festhält (wieso?), muss man Krafft vor Senckenberg einschieben.

Nachtrag 23. November 2014: Henkel, Nikolaus: Lesen in Bild und Text. Die ehem. Berliner Bilderhandschrift von Priester Wernhers ‚Maria‘ (2014), S. 24f.

"Auf ein bislang unbekanntes, aber bemerkenswertes Zeugnis zu einer Bilderhandschrift einer deutschsprachigen gereimten Mariendichtung hat kürzlich Klaus Graf aufmerksam gemacht.40"

Statt diesen Beitrag zu zitieren, der schon wenige Tage später obigen Nachtrag enthielt, verweist Henkel lediglich auf das Digitalisat des Krafft-Katalogs.

40 Verfügbar unter: https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/

?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0005 (29. 6. 2013).

Das Zeugnis sei entgegen meiner Annahme identisch mit der Berliner Handschrift D. Das hatte ich nach Empfang der Mail von Herrn Gärtner aber auch gar nicht mehr bestritten. Immerhin liest man: "Grafs Entdeckung macht es aber notwendig,

die Provenienzgeschichte von Handschrift D neu zu schreiben."

#forschung

KlausGraf - am Sonntag, 3. Juni 2012, 22:42 - Rubrik: Kodikologie

Raymund Krafft in Ulm besaß nach Häberlins Katalog von 1739 (S. 110f. Nr. 8) auch eine deutsche Übersetzung der seit dem 15. Jahrhundert Albertus Magnus zugeschriebenen Schrift "De adhaerendo deo", die nunmehr als gesichertes Werk des Benediktiners Johannes von Kastl gilt und nach Sudbrack "De fine religiosae perfectionis" heißen soll.

https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00005BF300000000

Die nicht vor 1493 entstandene Handschrift enthielt an erster Stelle einen deutschen Bonaventura-Text, eine Anleitung für einen Franziskanerbruder zum geistlichen Leben. Ohne die Arbeiten von Ruh (²VL hilft nicht weiter) kann nur vage an die Regula novitiorum gedacht werden und selbst mit ihnen wäre eine eindeutige Identifizierung in Ermangelung eines Incipit womöglich unmöglich.

Der zweite Text war offenbar Thomas Fincks Übersetzung von Jakob von Paradies: De praeparatione ad sacramentum eucharistiae, die aus zwei Augsburger Handschriften bekannt ist:

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/pdf/graf_thomas_finck.pdf

Fasbender hat (Studien und Mitteilungen OSB 1999, S. 161-166) die Übersetzung für Finck gesichert.

Zum Vergleich der Textanfang der Handschrift aus Kirchheim:

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0148_a444_JPG.htm

https://www.handschriftencensus.de/6147

Den Schluss der Handschrift bildete der Pseudo-Albertus Magnus mit abschließendem Schreibervermerk "per fratrem Codal, Conventus Vlmensis Praedicatorem 1491". Weyermann registrierte den Schreiber

https://books.google.de/books?id=SvJQAAAAcAAJ&pg=PA56

ebenso wie Krämer (Scriptores, ohne weitere Angaben).

Der eigenartige Name lässt an eine Fehllesung oder an eine Namensabkürzung - Co(nrad?) Dal- - denken, man müsste aber die Literatur zum Ulmer Dominikanerkloster sichten.

Zur Überlieferung der deutschen Übersetzungen von "De adhaerendo Deo" lassen einen sowohl das Verfasserlexikon als auch der Handschriftencensus im Stich. Es existiert(e?) eine unter Ruh angefertigte Zulassungsarbeit von Dieter Picker: Der Traktat „De fine religiosae perfectionis" („De adhaerendo Deo"). Verfasser, Überlieferung, Text. (Masch.) Würzburg 1965, und Picker wollte wohl auch eine Dissertation zu den Übersetzungen vorlegen:

https://www.google.de/search?f&tbm=bks&q=%22dieter+picker%22

[Zur Zulassungsarbeit teilte Dorothea Klein mit: "leider ist die Arbeit im Institut, wenn es sie dort jemals gegeben haben sollte, nicht auffindbar."]

Welche beiden Handschriften Grabmann, Geistesleben I, 501 nannte, weiß ich nicht (auch die Erstauflage des VL II, 488 habe ich nicht greifbar). Im folgenden stelle ich zusammen, worauf ich (im Internet) stieß.

[Grabmann nennt Cgm 806, 5140 und Don. 356; diese 3 auch im Artikel zu Joh. von Kastl im VL 1. Aufl. II, 603; der Artikel Ulrich Horn VL 1. Aufl. II, 488 nennt neben der GNM-Hs. auch Don. 356 und den Hochfederdruck.]

Vermutlich steht die Krafftsche Übersetzung der in der ehemals Donaueschinger Handschrift der BLB Karlsruhe Cod. Donaueschingen 356, Bl. 51r-104r überlieferten nahe. Die Donaueschinger Handschrift enthält auch eine Bonaventura-Übersetzung des Ulmer Dominikaners Johannes Kornwachs 1493 (siehe Ruh im ²VL).

https://wiesel.wlb-stuttgart.de/referate/hschriften/barack/barack3.php3?browse=1&nummer=356

https://www.handschriftencensus.de/10585

Nach Ruh überliefert UB Augsburg III.2 oct. 35, Bl. 2r-43v aus Medingen (keine gedruckte Beschreibung [doch! Schromm, wie unten, S. 252], nicht im Hsc) die gleiche Übersetzung wie die Donaueschinger Handschrift, während er Thomas Fincks Übersetzung im Cgm 6940 als davon verschieden ansah (Bonaventura dt. 1956, S. 102):

https://books.google.de/books?id=EPtWAAAAIAAJ&q=%22verst%C3%A4nntnu%C3%9F+vnnd+begird++**%22

Zum Cgm 6940

https://www.handschriftencensus.de/5858

https://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700405460008.html

Karl Heinz Keller fand in Eichstätt, UB, st 760, Bl. 250v-259v (von 1507) eine zweite Überlieferung der Übersetzung Fincks:

https://www.handschriftencensus.de/19357

https://archiv.twoday.net/stories/14660552/

Der zweite namentliche Übersetzer des Textes ist Ulrich Horn. Seine Übersetzung ist nur in GNM Nürnberg Hs. 18526, Bl. 2r-52v überliefert:

https://www.handschriftencensus.de/21112

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0058_b076_JPG.htm

Ruhs Hinweis im ²VL 4, 141 (s.v. Horn, Ulrich) auf Cod. 482 der Langer'schen Bibliothek in Braunau geht wohl in die Irre. Möglicherweise handelt es sich bei der 1480/1510 datierten Handschrift (heute Prag, Nationalmuseum, Cod. XVII D 33, Bl. 259rb-275ra) um eine Druckabschrift, da der Text mit dem Nürnberger Hochfeder-Druck (1492) einer deutschen Übersetzung GW 584 übereinstimmt:

https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/ALBEMAG.htm#DeAdhaerendoDeo

Zur Prager Hs.:

https://www.handschriftencensus.de/5558

https://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700289480011.html (ausführliche Angaben zu Textbeginn und Textschluss)

Schließlich sind noch zwei Münchner Handschriften zu nennen, die jeweils verschiedene Übersetzungen tradieren:

Cgm 806, Bl. 68r-74v unvollständig

https://www.handschriftencensus.de/10240

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0046_a386_JPG.htm

Digitalisat:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00035391/image_137

Cgm 5140, Bl. 234r-266r

https://www.handschriftencensus.de/10187

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0492_a488_JPG.htm

[Arnold Schromm, Die Bibliothek des ehemaligen Zisterzienserinnenkloster Kirchheim am Ries, 1998, S. 253 bietet zu der aus Kirchheim stammenden Hs. Cod. III.2.oct.36 (16. Jh.), Bl. 2r-69v ein Incipit, das darauf schließen lässt, dass hier die gleiche Übersetzung vorliegt wie in Cgm 5140: "Hie hebt sich an das puchlein dez grossen albertus vnd sagt von der ploßerung ganzen abgeschiedenheit aller zeitlicher dinger vnd vereynung mit got dem herrn. Ich gedenck mir entlich etwas zu schreiben als vil es muglichen ist in der Einwonung diß ellends vnd pilgramschaft von der ganczen abscheidung aller dinger".]

#forschung

https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00005BF300000000

Die nicht vor 1493 entstandene Handschrift enthielt an erster Stelle einen deutschen Bonaventura-Text, eine Anleitung für einen Franziskanerbruder zum geistlichen Leben. Ohne die Arbeiten von Ruh (²VL hilft nicht weiter) kann nur vage an die Regula novitiorum gedacht werden und selbst mit ihnen wäre eine eindeutige Identifizierung in Ermangelung eines Incipit womöglich unmöglich.

Der zweite Text war offenbar Thomas Fincks Übersetzung von Jakob von Paradies: De praeparatione ad sacramentum eucharistiae, die aus zwei Augsburger Handschriften bekannt ist:

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/pdf/graf_thomas_finck.pdf

Fasbender hat (Studien und Mitteilungen OSB 1999, S. 161-166) die Übersetzung für Finck gesichert.

Zum Vergleich der Textanfang der Handschrift aus Kirchheim:

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0148_a444_JPG.htm

https://www.handschriftencensus.de/6147

Den Schluss der Handschrift bildete der Pseudo-Albertus Magnus mit abschließendem Schreibervermerk "per fratrem Codal, Conventus Vlmensis Praedicatorem 1491". Weyermann registrierte den Schreiber

https://books.google.de/books?id=SvJQAAAAcAAJ&pg=PA56

ebenso wie Krämer (Scriptores, ohne weitere Angaben).

Der eigenartige Name lässt an eine Fehllesung oder an eine Namensabkürzung - Co(nrad?) Dal- - denken, man müsste aber die Literatur zum Ulmer Dominikanerkloster sichten.

Zur Überlieferung der deutschen Übersetzungen von "De adhaerendo Deo" lassen einen sowohl das Verfasserlexikon als auch der Handschriftencensus im Stich. Es existiert(e?) eine unter Ruh angefertigte Zulassungsarbeit von Dieter Picker: Der Traktat „De fine religiosae perfectionis" („De adhaerendo Deo"). Verfasser, Überlieferung, Text. (Masch.) Würzburg 1965, und Picker wollte wohl auch eine Dissertation zu den Übersetzungen vorlegen:

https://www.google.de/search?f&tbm=bks&q=%22dieter+picker%22

[Zur Zulassungsarbeit teilte Dorothea Klein mit: "leider ist die Arbeit im Institut, wenn es sie dort jemals gegeben haben sollte, nicht auffindbar."]

Welche beiden Handschriften Grabmann, Geistesleben I, 501 nannte, weiß ich nicht (auch die Erstauflage des VL II, 488 habe ich nicht greifbar). Im folgenden stelle ich zusammen, worauf ich (im Internet) stieß.

[Grabmann nennt Cgm 806, 5140 und Don. 356; diese 3 auch im Artikel zu Joh. von Kastl im VL 1. Aufl. II, 603; der Artikel Ulrich Horn VL 1. Aufl. II, 488 nennt neben der GNM-Hs. auch Don. 356 und den Hochfederdruck.]

Vermutlich steht die Krafftsche Übersetzung der in der ehemals Donaueschinger Handschrift der BLB Karlsruhe Cod. Donaueschingen 356, Bl. 51r-104r überlieferten nahe. Die Donaueschinger Handschrift enthält auch eine Bonaventura-Übersetzung des Ulmer Dominikaners Johannes Kornwachs 1493 (siehe Ruh im ²VL).

https://wiesel.wlb-stuttgart.de/referate/hschriften/barack/barack3.php3?browse=1&nummer=356

https://www.handschriftencensus.de/10585

Nach Ruh überliefert UB Augsburg III.2 oct. 35, Bl. 2r-43v aus Medingen (keine gedruckte Beschreibung [doch! Schromm, wie unten, S. 252], nicht im Hsc) die gleiche Übersetzung wie die Donaueschinger Handschrift, während er Thomas Fincks Übersetzung im Cgm 6940 als davon verschieden ansah (Bonaventura dt. 1956, S. 102):

https://books.google.de/books?id=EPtWAAAAIAAJ&q=%22verst%C3%A4nntnu%C3%9F+vnnd+begird++**%22

Zum Cgm 6940

https://www.handschriftencensus.de/5858

https://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700405460008.html

Karl Heinz Keller fand in Eichstätt, UB, st 760, Bl. 250v-259v (von 1507) eine zweite Überlieferung der Übersetzung Fincks:

https://www.handschriftencensus.de/19357

https://archiv.twoday.net/stories/14660552/

Der zweite namentliche Übersetzer des Textes ist Ulrich Horn. Seine Übersetzung ist nur in GNM Nürnberg Hs. 18526, Bl. 2r-52v überliefert:

https://www.handschriftencensus.de/21112

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0058_b076_JPG.htm

Ruhs Hinweis im ²VL 4, 141 (s.v. Horn, Ulrich) auf Cod. 482 der Langer'schen Bibliothek in Braunau geht wohl in die Irre. Möglicherweise handelt es sich bei der 1480/1510 datierten Handschrift (heute Prag, Nationalmuseum, Cod. XVII D 33, Bl. 259rb-275ra) um eine Druckabschrift, da der Text mit dem Nürnberger Hochfeder-Druck (1492) einer deutschen Übersetzung GW 584 übereinstimmt:

https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/ALBEMAG.htm#DeAdhaerendoDeo

Zur Prager Hs.:

https://www.handschriftencensus.de/5558

https://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700289480011.html (ausführliche Angaben zu Textbeginn und Textschluss)

Schließlich sind noch zwei Münchner Handschriften zu nennen, die jeweils verschiedene Übersetzungen tradieren:

Cgm 806, Bl. 68r-74v unvollständig

https://www.handschriftencensus.de/10240

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0046_a386_JPG.htm

Digitalisat:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00035391/image_137

Cgm 5140, Bl. 234r-266r

https://www.handschriftencensus.de/10187

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0492_a488_JPG.htm

[Arnold Schromm, Die Bibliothek des ehemaligen Zisterzienserinnenkloster Kirchheim am Ries, 1998, S. 253 bietet zu der aus Kirchheim stammenden Hs. Cod. III.2.oct.36 (16. Jh.), Bl. 2r-69v ein Incipit, das darauf schließen lässt, dass hier die gleiche Übersetzung vorliegt wie in Cgm 5140: "Hie hebt sich an das puchlein dez grossen albertus vnd sagt von der ploßerung ganzen abgeschiedenheit aller zeitlicher dinger vnd vereynung mit got dem herrn. Ich gedenck mir entlich etwas zu schreiben als vil es muglichen ist in der Einwonung diß ellends vnd pilgramschaft von der ganczen abscheidung aller dinger".]

#forschung

KlausGraf - am Sonntag, 3. Juni 2012, 00:44 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der von Franz Dominicus Häberlin 1739 erstellte Katalog der Krafft'schen Handschriften (Besitz des Bürgermeisters Raymund Krafft in Ulm) ist online:

https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00005BF300000000

S. 115f. Nr. 28 ist offenbar Weimar oct. 145:

https://www.handschriftencensus.de/7160

²VL 7, 988 zitiert als Überschrift von Hans Ramingers "Warnung vor Trunkenheit": Ain gu+ot spruch zum fur tretten, was zur Beschreibung Häberlins stimmt. Es scheint Teichner-Signaturen in dem Band zu geben, was ebenfalls passt.

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0135

https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00005BF300000000

S. 115f. Nr. 28 ist offenbar Weimar oct. 145:

https://www.handschriftencensus.de/7160

²VL 7, 988 zitiert als Überschrift von Hans Ramingers "Warnung vor Trunkenheit": Ain gu+ot spruch zum fur tretten, was zur Beschreibung Häberlins stimmt. Es scheint Teichner-Signaturen in dem Band zu geben, was ebenfalls passt.

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0135

KlausGraf - am Samstag, 2. Juni 2012, 22:03 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

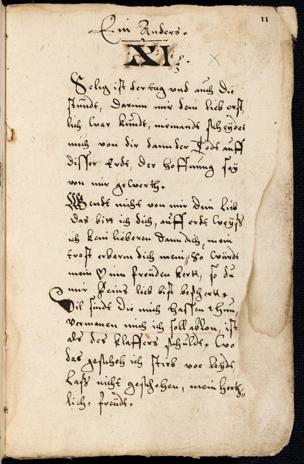

Cod. Donaueschingen 121

https://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-28752

Mit dem Liederbuch hat sich Albrecht Classen befasst, siehe etwa

https://www.jstor.org/stable/20688870 (Toll access)

Die Texte edierte Birlinger in der Alemannia 1, 1873, 1ff.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Alemannia_I_013.jpg

Nachweise von Arthur Kopp in der Alemannia 1917:

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AAllemania_XLIV.pdf&page=67

https://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-28752

Mit dem Liederbuch hat sich Albrecht Classen befasst, siehe etwa

https://www.jstor.org/stable/20688870 (Toll access)

Die Texte edierte Birlinger in der Alemannia 1, 1873, 1ff.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Alemannia_I_013.jpg

Nachweise von Arthur Kopp in der Alemannia 1917:

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AAllemania_XLIV.pdf&page=67

KlausGraf - am Mittwoch, 30. Mai 2012, 15:27 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Und im italienischen Murks-System Internet Culturale präsentiert.

https://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0006.html

Eine irgendwie zitierfähige URL ist nicht auszumachen, da für den OAI-Identifier z.B.

oai:www.internetculturale.sbn.it/Teca:20:NT0000:SISMEL_CFI0014465

kein Resolver angegeben ist. Die Metadaten der Digitalisate der Editionen sind mitunter (wie in diesem Fall) unbrauchbar. Einfach nur Schrott!

Via

https://bibliostoria.wordpress.com/2012/05/28/inventari-delle-biblioteche-medievali-italiane/

Übrigens sind zahlreiche Inkunabeln der Marciana in Venedig gescannt worden, die Metadaten sind sichtbar, aber beim Aufrufen der digitalen Objekte folgt immer eine Fehlermeldung. Der GW hat also noch etwas Zeit sich zu überlegen, wie er die Digitalisate zitiert ...

Update:

https://archiv.twoday.net/stories/97053139/

https://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0006.html

Eine irgendwie zitierfähige URL ist nicht auszumachen, da für den OAI-Identifier z.B.

oai:www.internetculturale.sbn.it/Teca:20:NT0000:SISMEL_CFI0014465

kein Resolver angegeben ist. Die Metadaten der Digitalisate der Editionen sind mitunter (wie in diesem Fall) unbrauchbar. Einfach nur Schrott!

Via

https://bibliostoria.wordpress.com/2012/05/28/inventari-delle-biblioteche-medievali-italiane/

Übrigens sind zahlreiche Inkunabeln der Marciana in Venedig gescannt worden, die Metadaten sind sichtbar, aber beim Aufrufen der digitalen Objekte folgt immer eine Fehlermeldung. Der GW hat also noch etwas Zeit sich zu überlegen, wie er die Digitalisate zitiert ...

Update:

https://archiv.twoday.net/stories/97053139/

KlausGraf - am Montag, 28. Mai 2012, 14:03 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Johannes Janota würdigte die weltlich-didaktische Reimpaarrede de malo Veneris im Verfasserlexikon (²VL 4, 1983, Sp. 326-329).

Seit kurzem ist BL London Harley 6323, Bl. 30ra-31rb online:

https://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=harley_ms_6323_f030r

Der Handschriftencensus nennt die Überlieferung nur außerordentlich lückenhaft.

Fassung I

Bis auf

Solothurn, ZB, S 302, 1r-205r

https://www.handschriftencensus.de/14004

liegen von allen bekannten Handschriften dieser Fassung Digitalisate vor.

Karlsruhe, BLB, Cod. Karlsruhe 408, Bl. 176ra-177va

Digitalisat:

https://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/pageview/50730

Dresden, SLUB, Mscr. M 209, Bl. 125r-129r

Digitalisat:

https://digital.slub-dresden.de/id278680275/257

München, SB, Cgm 714, Bl. 262v-267r

Digitalisat:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00024106/image_536

London (4. V. 15. Jh. laut BL), siehe oben und Abbildung

Fassung II:

Wien, ÖNB, Cod. 13711, Bl. 1r-7v

https://www.handschriftencensus.de/17548

Nürnberg, GNM, Hs. 5339a, Bl. 129v-134v

https://www.handschriftencensus.de/3687

Den Druck angeblich Leipzig Kachelofen um 1500 finde ich nicht im GW, er ist also wohl zu früh angesetzt. [Siehe Kommentar]

Fassung III besteht nur aus Drucken; davon scheint keiner online zu sein. Dem VD16 kann ich wohl pfingstbedingt nichts entlocken.

Bächtold edierte das Gedicht nur nach der Solothurner Handschrift (mit Varianten der Karlsruher):

https://archive.org/stream/germaniaviertel37jeitgoog#page/n222/mode/2up

Update: zu den Drucken

https://wikidrucke16tesjh.hist.net/index.php?title=Verfasserlexikon,_nach_VD16-Nummern_geordnet

Londoner Hs.

Londoner Hs.

Seit kurzem ist BL London Harley 6323, Bl. 30ra-31rb online:

https://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=harley_ms_6323_f030r

Der Handschriftencensus nennt die Überlieferung nur außerordentlich lückenhaft.

Fassung I

Bis auf

Solothurn, ZB, S 302, 1r-205r

https://www.handschriftencensus.de/14004

liegen von allen bekannten Handschriften dieser Fassung Digitalisate vor.

Karlsruhe, BLB, Cod. Karlsruhe 408, Bl. 176ra-177va

Digitalisat:

https://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/pageview/50730

Dresden, SLUB, Mscr. M 209, Bl. 125r-129r

Digitalisat:

https://digital.slub-dresden.de/id278680275/257

München, SB, Cgm 714, Bl. 262v-267r

Digitalisat:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00024106/image_536

London (4. V. 15. Jh. laut BL), siehe oben und Abbildung

Fassung II:

Wien, ÖNB, Cod. 13711, Bl. 1r-7v

https://www.handschriftencensus.de/17548

Nürnberg, GNM, Hs. 5339a, Bl. 129v-134v

https://www.handschriftencensus.de/3687

Fassung III besteht nur aus Drucken; davon scheint keiner online zu sein. Dem VD16 kann ich wohl pfingstbedingt nichts entlocken.

Bächtold edierte das Gedicht nur nach der Solothurner Handschrift (mit Varianten der Karlsruher):

https://archive.org/stream/germaniaviertel37jeitgoog#page/n222/mode/2up

Update: zu den Drucken

https://wikidrucke16tesjh.hist.net/index.php?title=Verfasserlexikon,_nach_VD16-Nummern_geordnet

Londoner Hs.

Londoner Hs.KlausGraf - am Sonntag, 27. Mai 2012, 20:33 - Rubrik: Kodikologie

https://www.uni-bielefeld.de/lili/forschung/projekte/bra/Lo.html

Die gesamte Spruchsammlung, über die nach wie vor Kurt Gärtner im ²VL zu vergleichen ist https://www.libreka.de/9783110072648/491 , liegt hier transkribiert vor.

Ein Dictum wird auch Otto von Rinderbach (aus der Gmünder Geschlechterfamilie) in den Mund gelegt.

(43) Ott von Rynderpach

Es ist layder worden newe

Gu+ote red vnd valsche trew

Siehe auch

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6224/pdf/Graf_Aalener_Handschrift.pdf

Otto von Rinderbach war der Sohn des Gmünder Richters Paul von Rinderbach. Er heiratete die reiche Fernhändlerstochter Elisabeth Funk. Diesem letzten Mitglied des Gmünder Geschlechts (gest. um 1490) wurde 1478 erstmals das Adelsprädikat "vest" beigelegt, 1486 heißt er sogar "edel und streng" (Graf in: Geschichte der Stadt Schwäbisch Gmünd, 1984, S. 122). Die noch im 17. Jahrhundert existierenden von Rinderbach stammen von dem Haller Bürger Albrecht Schultheiß, der mit einer Gmünder von Rinderbach verheiratet war, ab.

Leider ist die Präsentation der Haller Familienwappen durch das Stadtarchiv Hall

https://www.schwaebischhall.de/buergerstadt/geschichte/stadtarchiv/familienwappen.html

hinsichtlich der beiden Familien nicht deutlich. Nur bei Schultheiß heißt es: "Familie nennt sich später "von Rinderbach" (gleiches Wappen)", nicht jedoch bei Rinderbach. Die Gmünder Rinderbach führten ein Rind im Wappen:

https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015011482067?urlappend=%3Bseq=678 (Albertis Wappenbuch)

Zu Bollstatter

https://archiv.twoday.net/search?q=bollstatter

Die gesamte Spruchsammlung, über die nach wie vor Kurt Gärtner im ²VL zu vergleichen ist https://www.libreka.de/9783110072648/491 , liegt hier transkribiert vor.

Ein Dictum wird auch Otto von Rinderbach (aus der Gmünder Geschlechterfamilie) in den Mund gelegt.

(43) Ott von Rynderpach

Es ist layder worden newe

Gu+ote red vnd valsche trew

Siehe auch

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6224/pdf/Graf_Aalener_Handschrift.pdf

Otto von Rinderbach war der Sohn des Gmünder Richters Paul von Rinderbach. Er heiratete die reiche Fernhändlerstochter Elisabeth Funk. Diesem letzten Mitglied des Gmünder Geschlechts (gest. um 1490) wurde 1478 erstmals das Adelsprädikat "vest" beigelegt, 1486 heißt er sogar "edel und streng" (Graf in: Geschichte der Stadt Schwäbisch Gmünd, 1984, S. 122). Die noch im 17. Jahrhundert existierenden von Rinderbach stammen von dem Haller Bürger Albrecht Schultheiß, der mit einer Gmünder von Rinderbach verheiratet war, ab.

Leider ist die Präsentation der Haller Familienwappen durch das Stadtarchiv Hall

https://www.schwaebischhall.de/buergerstadt/geschichte/stadtarchiv/familienwappen.html

hinsichtlich der beiden Familien nicht deutlich. Nur bei Schultheiß heißt es: "Familie nennt sich später "von Rinderbach" (gleiches Wappen)", nicht jedoch bei Rinderbach. Die Gmünder Rinderbach führten ein Rind im Wappen:

https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015011482067?urlappend=%3Bseq=678 (Albertis Wappenbuch)

Zu Bollstatter

https://archiv.twoday.net/search?q=bollstatter

KlausGraf - am Sonntag, 27. Mai 2012, 17:37 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen