Kodikologie

https://www.arthurianfiction.org/

Eine Datenbank von Handschriften und Werken, die hinter das bescheidene Niveau des Handschriftencensus zurückfällt: teilweise Kurztitel, die man erst in einer Bibliographie (ich habe keine gefunden) aufsuchen muss, keine Links z.B. zum Handschriftencensus.

Was bitteschön nützt bei Amorbach: "Schröder 1922, 161

Schröder 1923, 148-151

Kluge 1948, xxii-xxiv

Schneider 1987, 199-201"?

Die Datenbank ist nicht intutitiv bedienbar. Es kann sein, dass man bei einem Manuskript stehen bleibt und es nicht weiter geht oder man beim Verfolgen zu Links zu nicht gewünschten Ergebnissen kommt.

Zum Rappoltsteiner Parzival

https://www.handschriftencensus.de/5020

sind die Literaturangaben höchst ärmlich:

https://service.arthurianfiction.org/static/index.html#current=Manuscripts&view=0&view_data=MAN0000000345

(Als Permanentlink ist das wenig günstig)

"Marburger Repertorium

Barack, Karl August, Die Handschriften der Fürstlich- Fürstenbergischen Hofbibliothek zu Donaueschingen, Hildesheim / New York, 1974 [reprint of 1865], pp. 88-93.

Becker, Peter Jörg, Handschriften und Frühdrucke mittelhochdeutscher Epen: Eneide, Tristrant, Tristan, Erec, Iwein, Parzival, Willehalm, Jüngerer Titurel, Nibelungenlied und ihre Reproduktion und Rezeption im späteren Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Wiesbaden, 1977, pp. 87-91.

Schirok, Bernd, 'Bildzeugnisse', Parzivalrezeption im Mittelalter, Darmstadt, (1982), no. 26."

Obwohl es ein Digitalisat der Handschrift gibt, ist das Feld "Digital facsimile" leer!

Eine Datenbank von Handschriften und Werken, die hinter das bescheidene Niveau des Handschriftencensus zurückfällt: teilweise Kurztitel, die man erst in einer Bibliographie (ich habe keine gefunden) aufsuchen muss, keine Links z.B. zum Handschriftencensus.

Was bitteschön nützt bei Amorbach: "Schröder 1922, 161

Schröder 1923, 148-151

Kluge 1948, xxii-xxiv

Schneider 1987, 199-201"?

Die Datenbank ist nicht intutitiv bedienbar. Es kann sein, dass man bei einem Manuskript stehen bleibt und es nicht weiter geht oder man beim Verfolgen zu Links zu nicht gewünschten Ergebnissen kommt.

Zum Rappoltsteiner Parzival

https://www.handschriftencensus.de/5020

sind die Literaturangaben höchst ärmlich:

https://service.arthurianfiction.org/static/index.html#current=Manuscripts&view=0&view_data=MAN0000000345

(Als Permanentlink ist das wenig günstig)

"Marburger Repertorium

Barack, Karl August, Die Handschriften der Fürstlich- Fürstenbergischen Hofbibliothek zu Donaueschingen, Hildesheim / New York, 1974 [reprint of 1865], pp. 88-93.

Becker, Peter Jörg, Handschriften und Frühdrucke mittelhochdeutscher Epen: Eneide, Tristrant, Tristan, Erec, Iwein, Parzival, Willehalm, Jüngerer Titurel, Nibelungenlied und ihre Reproduktion und Rezeption im späteren Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Wiesbaden, 1977, pp. 87-91.

Schirok, Bernd, 'Bildzeugnisse', Parzivalrezeption im Mittelalter, Darmstadt, (1982), no. 26."

Obwohl es ein Digitalisat der Handschrift gibt, ist das Feld "Digital facsimile" leer!

KlausGraf - am Montag, 25. Juni 2012, 14:50 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wer es sich ansieht, ahnt, wieso es nicht bestimmt werden konnte:

https://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/image/1337954265425/1/

Fehlt im Handschriftencensus.

https://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/image/1337954265425/1/

Fehlt im Handschriftencensus.

KlausGraf - am Montag, 25. Juni 2012, 14:44 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In überaus widerwärtiger Weise zieht de Gruyter den Bibliotheken das Geld mit einem faden Neuaufguss des Verfasserlexikons das Geld aus den Rippen. Mietlinge, die aus gutem Grund nur mit Initialen zeichnen, meist aus der dritten oder vierten Reihe müssen Verfasserlexikonartikel umschreiben und nach Möglichkeit aktualisieren, was aber kaum einmal gelingt. Einen herausragenden Artikel habe ich gesehen, den über Felix Fabri, der aber schäbigerweise die Vorarbeiten der Wikipedia (den dortigen Artikel verantworte im wesentlichen ich selbst) unterschlägt. Ich nenne daher bewusst nicht den Autor, der sich in persönlicher Mail mit der Notwendigkeit, seine Familie zu ernähren, herausredete. Das kann aber keine Entschuldigung sein, die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis (wie ich sie verstehe) mit Füßen zu treten.

Auszüge aus einem Band:

https://books.google.de/books?id=L38-gpDWkw4C (2011)

Muss man anno 2012 noch des langen und des breiten begründen, wieso solche gedruckten Nachschlagewerke keine Zukunft haben, dass die Zukunft vielmehr den kollaborativen freien Nachschlagewerken gehört, die vergleichsweise schnell aktualisiert werden können?

Wer immer der BJ = Bruno Jahn sein mag, der den Artikel "Gebetbuch moselfränkischer Zisterzienserinnen" verantwortet - er sollte sich schämen, einfach nur das Verfasserlexikon nachgeschrieben zu haben. Was der wirkliche Stand der Forschung ist, sagt der (nicht zitierte) Handschriftencensus:

https://www.handschriftencensus.de/8888

Auszüge aus einem Band:

https://books.google.de/books?id=L38-gpDWkw4C (2011)

Muss man anno 2012 noch des langen und des breiten begründen, wieso solche gedruckten Nachschlagewerke keine Zukunft haben, dass die Zukunft vielmehr den kollaborativen freien Nachschlagewerken gehört, die vergleichsweise schnell aktualisiert werden können?

Wer immer der BJ = Bruno Jahn sein mag, der den Artikel "Gebetbuch moselfränkischer Zisterzienserinnen" verantwortet - er sollte sich schämen, einfach nur das Verfasserlexikon nachgeschrieben zu haben. Was der wirkliche Stand der Forschung ist, sagt der (nicht zitierte) Handschriftencensus:

https://www.handschriftencensus.de/8888

KlausGraf - am Samstag, 23. Juni 2012, 17:10 - Rubrik: Kodikologie

Das prachtvolle Buch, ca. 1504 von einem Speyerer Buchmaler (oder einer Buchmalerin, wer weiß) geschmückt, ging für £ 289.250 bei Christie's weg:

https://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5573303

This splendid choirbook contains chants for the Divine Office for feasts from the Sanctoral -- from the Visitation on 2 July (f.1) to St Katherine on 25 November (f.171) -- followed by the Common of Saints (ff.176-223v) and Hymnal (ff.224v-338). It was illuminated for Elisabeth of Gemmingen, who is shown kneeling before Saint Katherine in the border miniature of f.171. Elisabeth, named in the banderole above her head, is shown dressed in the habit of a Dominican. She was the daughter of Hans von Gemmingen and Brida von Neuenstein of Speyer, whose coats of arms are painted beside the lavishly illuminated initials throughout the manuscript: U. Frommberger-Weber, 'Spätgotische Buchmalerei in den Städten Speyer, Worms und Heidelberg (1440-1510). Ein Beitrag zur Malerei des nördlichen Oberrheingebietes im ausgehenden Mittelalter', Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 121 (1973), pp.35-145.

Elisabeth was received into the Dominican Order in 1486 in the convent of Sankt Maria Magdalena zu Hasenpfühl close to Speyer Cathedral. In 1504 she became prioress of the convent and this is perhaps the most likely date for her to have had the manuscript made. It seems likely to have been intended for the use of the sisters there. The rubric for the Feast for St Dominic names him as 'our patron' and the predominant presence of female saints, ten of the fourteen illustrated feasts, would fit with this use. Elisabeth is known to have presented a window and a Missal to her convent and this manuscript, another instance of her artistic patronage and benefaction, seems most likely to have been created for the same destination. It was clearly just one volume of a multi-volume series of choirbooks -- four other leaves with miniatures, now in the Suermondt-Ludwig Museum in Aachen, clearly came from a companion Antiphonal with Feasts from the Temporal: E.G. Grimm, Miniaturen, Handzeichnungen, Aquarelle (Katalog des Suermondt-Ludwig Museum, Aachen), 1977. Presumably the gatherings of a volume with Sanctoral feasts from December to June was written continuously with those of the present volume, which are numbered from xxviii-lviii. The division into two was made after the first leaf of the first gathering of this book.

Collection d'un amateur suisse, Mm.-Mensing et fils, Amsterdam 22 November 1929, lot 35.

Wer entschlüsselt alle Wappen?

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Antiphonal_of_Elisabeth_von_Gemmingen

https://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5573303

This splendid choirbook contains chants for the Divine Office for feasts from the Sanctoral -- from the Visitation on 2 July (f.1) to St Katherine on 25 November (f.171) -- followed by the Common of Saints (ff.176-223v) and Hymnal (ff.224v-338). It was illuminated for Elisabeth of Gemmingen, who is shown kneeling before Saint Katherine in the border miniature of f.171. Elisabeth, named in the banderole above her head, is shown dressed in the habit of a Dominican. She was the daughter of Hans von Gemmingen and Brida von Neuenstein of Speyer, whose coats of arms are painted beside the lavishly illuminated initials throughout the manuscript: U. Frommberger-Weber, 'Spätgotische Buchmalerei in den Städten Speyer, Worms und Heidelberg (1440-1510). Ein Beitrag zur Malerei des nördlichen Oberrheingebietes im ausgehenden Mittelalter', Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 121 (1973), pp.35-145.

Elisabeth was received into the Dominican Order in 1486 in the convent of Sankt Maria Magdalena zu Hasenpfühl close to Speyer Cathedral. In 1504 she became prioress of the convent and this is perhaps the most likely date for her to have had the manuscript made. It seems likely to have been intended for the use of the sisters there. The rubric for the Feast for St Dominic names him as 'our patron' and the predominant presence of female saints, ten of the fourteen illustrated feasts, would fit with this use. Elisabeth is known to have presented a window and a Missal to her convent and this manuscript, another instance of her artistic patronage and benefaction, seems most likely to have been created for the same destination. It was clearly just one volume of a multi-volume series of choirbooks -- four other leaves with miniatures, now in the Suermondt-Ludwig Museum in Aachen, clearly came from a companion Antiphonal with Feasts from the Temporal: E.G. Grimm, Miniaturen, Handzeichnungen, Aquarelle (Katalog des Suermondt-Ludwig Museum, Aachen), 1977. Presumably the gatherings of a volume with Sanctoral feasts from December to June was written continuously with those of the present volume, which are numbered from xxviii-lviii. The division into two was made after the first leaf of the first gathering of this book.

Collection d'un amateur suisse, Mm.-Mensing et fils, Amsterdam 22 November 1929, lot 35.

Wer entschlüsselt alle Wappen?

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Antiphonal_of_Elisabeth_von_Gemmingen

KlausGraf - am Montag, 18. Juni 2012, 19:27 - Rubrik: Kodikologie

Der Handwerkerliterat Hans Wertmann (auch Wortmann, Frank, Glaser) lebte als Glaser in Schwäbisch Hall, wo er von 1508 bis zu seinem Tod 1527/28 bezeugt ist. Er verfasste drei Reimpaarsprüche: einen Spruch auf den Feldzug Herzog Ulrichs von Württemberg im Landshuter Erbfolgekrieg 1504, den ältesten bekannten Pritschenmeisterspruch auf das Augsburger Schießen 1509 und einen Spruch auf den Bauernkrieg 1525.

1. Forschungsstand: Ulrich Müller im neuen Verfasserlexikon Bd. 3, 1981, Sp. 53 [1] kennt nur den ältesten Text auf den Krieg von 1504. Gerd Wunders entlegener Aufsatz im "Haalquell" 1975 [2] war ihm unbekannt geblieben. Wunder hatte die Lebenszeugnisse erörtert und den Verfasser des Bauernkriegsspruchs mit dem Hans Glaser von 1504 identifiziert. Auf die Texte von 1525 und 1509, die eindeutig dem gleichen Autor angehören, habe ich vor kurzem aufmerksam gemacht [3].

2. Leben: Wunder 1975 (S. 12) hat die Haller Steuerlisten ausgewertet. Während er 1956 als Erstbezeugung 1507 angab [4], nannte er 1975 1508. Daher ist dieses Datum - vorbehaltlich einer Nachsuche in den Archivalien des Stadtarchivs Schwäbisch Hall - anzunehmen. Wunder macht keinerlei exakte Quellenangaben.

Als Namensformen gibt Wunder für 1508 Hans Fränklin, für 1509 Wortman Franck und für 1515 Wertmann Glaser.

"Hans Fränklin versteuerte 1508 am Kappeltor 100 Gulden; im gleichen Jahr heiratete er Anna Neyffer, seit 1505 Witwe des Paul Bittenfelder Windenmacher, deren Sohn Melchior bereits erwachsen war. 1509 versteuert Wortmann Fränklin bereits 600 Gulden, aber 1517, als er zum Kornhaus zieht, hat er nur noch 300. 1527 zahlt er zum letzten Mal Steuer, und 1528 zahlt Simon Hiller von Gern (?) Nachsteuer für seine Frau Barbara Frenklerin, Hans Frank selig Tochter". Außerdem ist Hans Wertmann 1510 in einem Prozess als Zeuge und Nachbar bei der Kapelle am Tor belegt. Er hat damals Anteile an Bittenfelders Haus und ist mit Anna Neyfferin verheiratet.

Als ausgeübten Beruf darf man Glaser annehmen.

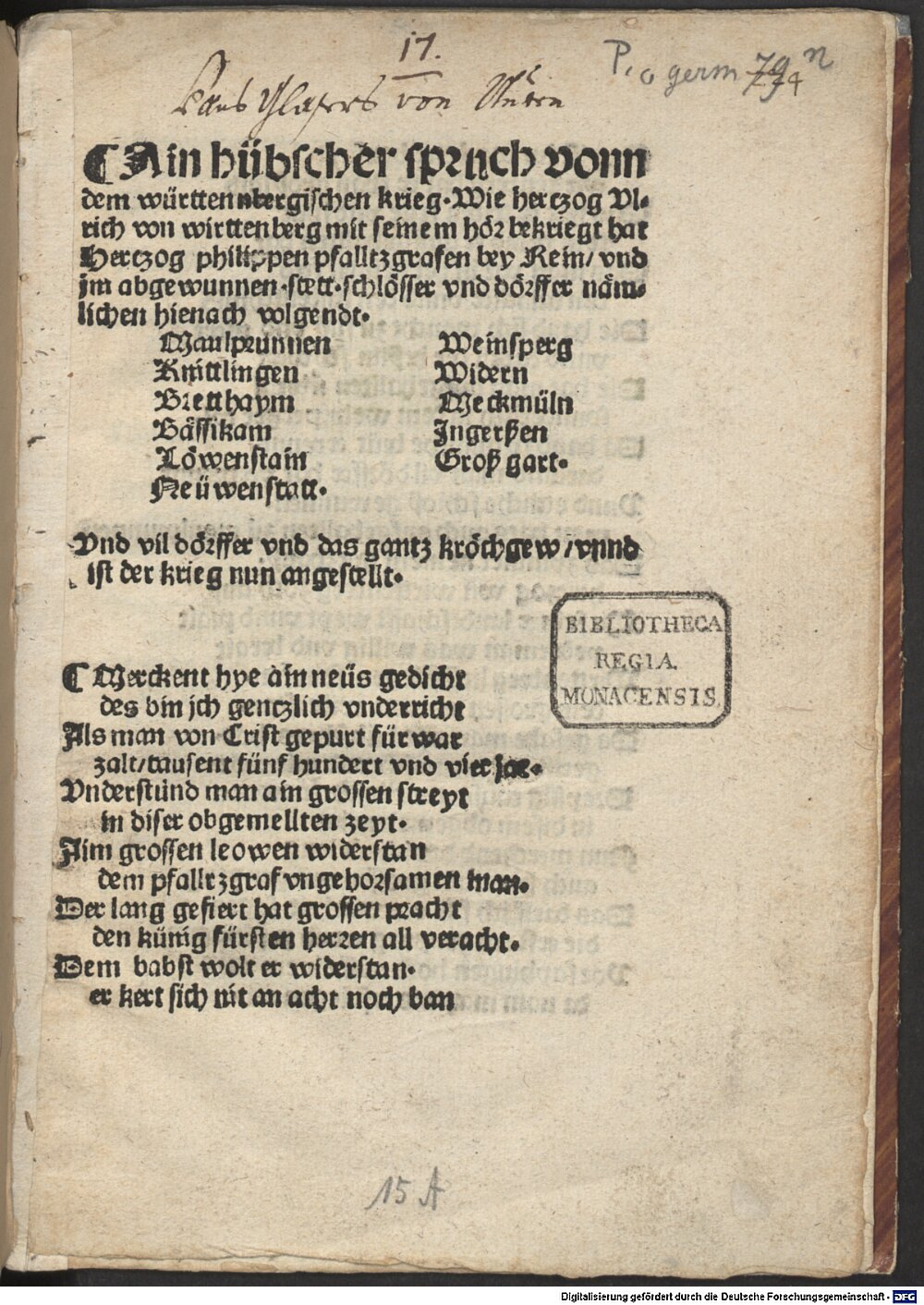

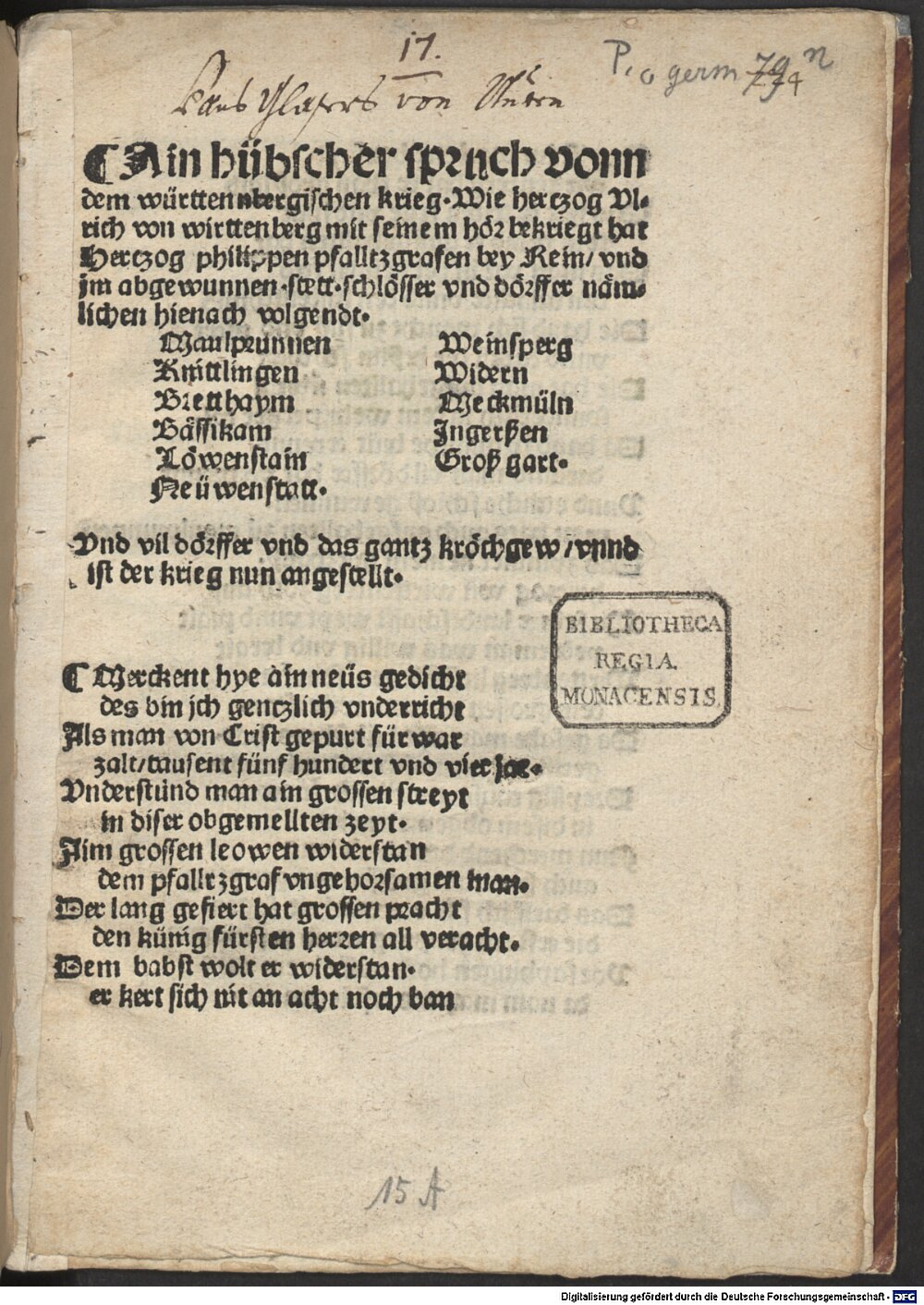

3. "Spruch von dem württembergischen Krieg' 1504

Müller nennt als Überlieferung zwei Drucke (A: München, B: ohne Ort) und zwei Handschriften (C: Oswald Gabelkovers Abschrift, D: Valentin Holls Handschrift). Die maßgebliche Edition stammt von Steiff-Mehring: Geschichtliche Lieder und Sprüche Württembergs, 1912, S. 78-86 [5].

Dank dem VD 16 kennt man inzwischen vier Drucke des Spruchs.

A [München: Hans Schobser 1504] - VD16 G 2176

Digitalisat des Münchner Exemplars:

https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00011524/image_5

B [Augsburg: Johann Schönsperger d. Ä. 1504] - VD16 G 2174

Für diesen Druck hat das VD 16 keinen Exemplarnachweis, aber über die bibliographische Angabe Weller 285 [6] ergibt sich, dass es sich um das von Müller mit der Signatur Sch 9793 zitierte Exemplar der Stadtbibliothek Ulm handelt.

[Straßburg: Matthias Hupfuff, um 1504] - VD16 G 2177 [7]

Dieser Druck dürfte der 1870 verbrannte Druck der Straßburger Sammlung Wencker sein, den Liliencron als Nr. C erwähnt [8].

[Augsburg: Johann Schönsperger d. Ä., ca. 1504] - VD16 G 2175

C: LBS Stuttgart, Cod. hist. oct. 16, S. 35-47 (Oswald Gabelkovers Sammelband)

D: Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. Merkel 2° 966, Bl. 109r-110r (Handschrift des Valentin Holl in Augsburg) [9]

Steiff-Mehring legten A zugrunde (ebenso wie zuvor Hormayrs Taschenbuch 1834), Liliencron Bd. 2 Nr. 237 dagegen B. C war die Grundlage der Abdrucke bei Steinhofer [10] und Sattler [11]. Holls Handschrift D könnte eine Abschrift von B sein, dem sie nahe steht.

Vers 343 lautet: "Also spricht Hans Glaser wertman von Auren", wobei "wertman" nur von C geboten wird, das aber nach Steiff-Mehring "einiges genauer" gibt als A und B. Da Steiff-Mehring wie die alten württembergischen Drucke wartman im Sinne von Zeugwart lesen wollten, änderten sie das richtige "wertman" ihrer Vorlage.

Dass Auren tatsächlich Urach meint, wie allgemein angenommen wird, erschien Wunder zweifelhaft. Er dachte auch an Aurach oder Aurich.

Die Namen Glaser und Wertmann sind für den Haller Bürger mit Vornamen Hans bezeugt. Doppelnamen waren damals in Hall nichts Ungewöhnliches. Man wird daher den Hans Glaser Wertman von "Auren" von 1504, der einen Reimpaarspruch verfasste, von dem Haller Hans Glaser Wertmann, der zwei solche Dichtungen schrieb, nicht trennen dürfen.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Ich-Erzähler des Spruchs, der auf württembergischer Seite an dem Feldzug teilnahm [12], bereits Haller Bürger war. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass er in "Auren" (Urach?) gelernt hat, wird man sich wohl gegen die Möglichkeit entscheiden müssen, dass er einer schon länger in Hall ansässigen Familie angehörte. Er wäre dann nicht der Sohn oder Enkel des Haller Bürgers Hans Wortwin, der eine geborene Frank geheiratet hatte, und auch nicht identisch mit dem Hans Franck am Gensberg oder mit dessen Sohn. Die diesbezüglichen Vermutungen Wunders lassen sich vorerst nicht mit dem württembergischen Dienst 1504 und der Herkunftsbezeichnung "Auren" vereinbaren.

Wenn man den Verfasser als "Geschützmeister" anspricht, übersieht man, dass aus den Versen 151f. sich nur ergibt, dass er erfolgreich eine Feldschlange bedient hat.

4. Beschreibung des Augsburger Schießens 1509

Friedrich C. Sell fand in einem Band aus der Sammlung Curt du Faber Faur, die sich damals in Harvard befand und heute Besitz von Yale ist, in einem Sammelband mit gedruckten Pritschenmeistersprüchen eine Handschrift vom Ende des 16. Jahrhunderts, die von Hans Wertmann (Vers 281 "Spricht Hanß werthman glaser Zu schwebisch Hall") eine gereimte Beschreibung des großen Augsburger Schützenfestes vom Juli/August 1509 enthält. Wertmann widmete seinen Spruch dem Augsburger Stadtschreiber Konrad Peutinger. Sell edierte und erörterte den Text, den ältesten erhaltenen Pritschenmeisterspruch [13] .

Eine weitere Überlieferung befindet sich in der UB Erlangen, in einer um 1570 entstandenen Bilderhandschrift aus dem Besitz von Sebastian Schertlin (Cod. B 213, Bl. 169r-174r) [14]. Nach Max Radlkofer verwahrt das Augsburger Maximiliansmuseum Wertmanns Reimspruch mit seinem gemalten Bild in einem gedruckten und geschriebenen Exemplar. [15] [Das Stück konnte vom Museum nicht aufgefunden werden.]

Der Augsburger Chronist Wilhelm Rem beschreibt Wertmann als Improvisationstalent: "es kam einer her von

Schwäbischen Hall, hies Hanns Wordtmann, der pritschet die

schutzen und ander leut, der kund wol darzu+o singen; warumb

dann ainer gepritschet ward, wann man im die mainung ain

wenig sagt, so kund er es von stund an dichten, dergleichen

nie gesehen oder gehört was. die statt hie schannckht im ain

klaid und 14 fl und gab im ainen fanen, und stuend 14 gulden

daran gemalet, und ain pritschen." [16]

5. Bauernkrieg reimenweis, 1525

Das Gedicht wurde ebenfalls von Steiff-Mehring ediert (S. 246-253 Nr. 57) [17]. Überliefert ist es in einer Anzahl von Haller Chronikhandschriften, vor allem von Widmanns Chronik. Steiff-Mehring haben nicht alle ermittelbaren Handschriften gesichtet, sondern sich auf drei und einen alten Druck in den Uffenheimischen Nebenstunden beschränkt. Hinzu kommt z.B. die aus dem 17. Jahrhundert stammende Handschrift des Historischen Vereins Ansbach, Depositum im Staatsarchiv Nürnberg, Nr. 610, Bl. 155v-160r: "Bawren Krieg Reimen Weiß von Hannß Francken von Hall gemacht".[18]

In den Versen 324f. heißt es "spricht Werttman von Schwäbischen Hall oder Hanß Franck genant".

Der Autor steht eindeutig auf der Seite der siegreichen Obrigkeit, auch wenn er diese zur Mäßigung auffordert. Wunder hat das Gedicht modernisiert und auszugsweise abgedruckt und etwas erläutert.

Hinweis:

https://d-nb.info/gnd/100489362

https://d-nb.info/gnd/1012266486

beziehen sich beide auf die hier besprochene Person.

ANMERKUNGEN

[1] https://www.libreka.de/9783110087789/35

[2] Gerd Wunder: Bauernkrieg reimenweis von Hantz Franckhen von Hall gemacht. Ein Gedicht aus dem Jahre 1525 und sein Verfasser Hans Wertmann. In: Der Haalquell 27 (1975), S.9-12

[3] https://archiv.twoday.net/stories/97052702/

[4] Wunder/Lenckner: Die Bürgerschaft ..., 1956, S. 670 Nr. 9347

[Das Stadtarchiv Schwäbisch Hall teilte mit: "Bei der ersten Nennung von Hans Wertmann bezieht sich Wunder offenbar auf die Beetliste (= Bürgersteuerliste) für 1507/08 (Signatur: 4/1856). Hier ist der beim "Capellen tor" wohnende "hanns fränncklin" mit einer Steuerzahlung von 2 Ort vermerkt. In dem von Wunder genannten Quartier am Kornhaus wird erst in der Beetliste 1517/18 (Signatur: 4/1861) "hans werttman" mit 1 gl 2 ort aufgeführt."]

[5] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_049.jpg

[6] https://books.google.de/books?id=rHAHAAAAQAAJ&pg=PA31

[7] Vgl. auch Oliver Duntze: Ein Verleger sucht sein Publikum, 2007, S. 234f. und Katalog Nr. 72

[8] https://books.google.de/books?id=RyoPAAAAQAAJ&pg=PA522

[9] https://www.handschriftencensus.de/5499

[10] https://books.google.de/books?id=kHoAAAAAcAAJ&pg=PA881 (teilweise unbrauchbarer Scan)

[11] https://books.google.de/books?id=zI0AAAAAcAAJ&pg=RA1-PA93

[12] Zu dem Feldzug siehe etwa

https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/45894/archivnachrichten_29_quellen.pdf

[13] Friedrich C. Sell: Ein Lobspruch von eim schiessen zu Augsburg 1509. In: Corona [FS Samuel Singer]. Durham 1941, S. 45-62

https://www30.us.archive.org/stream/coronastudiesinc00unse#page/44/mode/2up

[Signatur in der Beinecke Library: Zg16 F62 563

https://hdl.handle.net/10079/bibid/1295256 ]

Zum Amt des Pritschenmeisters: https://de.wikipedia.org/wiki/Pritschenmeister

[14] https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0016_a138_jpg.htm

[Nach von der Bibliothek freundlicherweise übermittelten Readerprinterkopien stimmt der Wortlaut im wesentlichen mit der von Sell edierten Fassung überein.]

[August 2014: Die Handschrift ist online:

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:29-bv041822029-0301-6 ]

[15] Max Radlkofer: Die Schützengesellschaften und Schützenfeste in Augsburg im 15. und 16. Jahrhundert, in: ZHVSchwaben 21, 1894, S. 87-138, hier S. 104

https://books.google.de/books?id=FPFKAAAAYAAJ&pg=RA3-PA104 (US, MDZ ist down)

[ https://periodika.digitale-sammlungen.de/schwaben/Blatt_bsb00010267,00108.html ]

[16] Zitiert in den Chroniken der Deutschen Städte Bd. 23, 1894, S. 123 Anm. 3

https://archive.org/stream/DieChronikenDerSchwaebischenStaedteAugsburg#page/n185/mode/2up

Diese Stelle war wohl die Quelle für Joseph August Adam 1824, der sie etwas ausschmückte:

https://books.google.de/books?id=7aRDAAAAcAAJ&pg=PA15

[17] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_133.jpg

[18] https://archiv.twoday.net/stories/97052702/

[Wertmanns GND:

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=100489362 ]

#forschung

#fnzhss

1. Forschungsstand: Ulrich Müller im neuen Verfasserlexikon Bd. 3, 1981, Sp. 53 [1] kennt nur den ältesten Text auf den Krieg von 1504. Gerd Wunders entlegener Aufsatz im "Haalquell" 1975 [2] war ihm unbekannt geblieben. Wunder hatte die Lebenszeugnisse erörtert und den Verfasser des Bauernkriegsspruchs mit dem Hans Glaser von 1504 identifiziert. Auf die Texte von 1525 und 1509, die eindeutig dem gleichen Autor angehören, habe ich vor kurzem aufmerksam gemacht [3].

2. Leben: Wunder 1975 (S. 12) hat die Haller Steuerlisten ausgewertet. Während er 1956 als Erstbezeugung 1507 angab [4], nannte er 1975 1508. Daher ist dieses Datum - vorbehaltlich einer Nachsuche in den Archivalien des Stadtarchivs Schwäbisch Hall - anzunehmen. Wunder macht keinerlei exakte Quellenangaben.

Als Namensformen gibt Wunder für 1508 Hans Fränklin, für 1509 Wortman Franck und für 1515 Wertmann Glaser.

"Hans Fränklin versteuerte 1508 am Kappeltor 100 Gulden; im gleichen Jahr heiratete er Anna Neyffer, seit 1505 Witwe des Paul Bittenfelder Windenmacher, deren Sohn Melchior bereits erwachsen war. 1509 versteuert Wortmann Fränklin bereits 600 Gulden, aber 1517, als er zum Kornhaus zieht, hat er nur noch 300. 1527 zahlt er zum letzten Mal Steuer, und 1528 zahlt Simon Hiller von Gern (?) Nachsteuer für seine Frau Barbara Frenklerin, Hans Frank selig Tochter". Außerdem ist Hans Wertmann 1510 in einem Prozess als Zeuge und Nachbar bei der Kapelle am Tor belegt. Er hat damals Anteile an Bittenfelders Haus und ist mit Anna Neyfferin verheiratet.

Als ausgeübten Beruf darf man Glaser annehmen.

3. "Spruch von dem württembergischen Krieg' 1504

Müller nennt als Überlieferung zwei Drucke (A: München, B: ohne Ort) und zwei Handschriften (C: Oswald Gabelkovers Abschrift, D: Valentin Holls Handschrift). Die maßgebliche Edition stammt von Steiff-Mehring: Geschichtliche Lieder und Sprüche Württembergs, 1912, S. 78-86 [5].

Dank dem VD 16 kennt man inzwischen vier Drucke des Spruchs.

A [München: Hans Schobser 1504] - VD16 G 2176

Digitalisat des Münchner Exemplars:

https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00011524/image_5

B [Augsburg: Johann Schönsperger d. Ä. 1504] - VD16 G 2174

Für diesen Druck hat das VD 16 keinen Exemplarnachweis, aber über die bibliographische Angabe Weller 285 [6] ergibt sich, dass es sich um das von Müller mit der Signatur Sch 9793 zitierte Exemplar der Stadtbibliothek Ulm handelt.

[Straßburg: Matthias Hupfuff, um 1504] - VD16 G 2177 [7]

Dieser Druck dürfte der 1870 verbrannte Druck der Straßburger Sammlung Wencker sein, den Liliencron als Nr. C erwähnt [8].

[Augsburg: Johann Schönsperger d. Ä., ca. 1504] - VD16 G 2175

C: LBS Stuttgart, Cod. hist. oct. 16, S. 35-47 (Oswald Gabelkovers Sammelband)

D: Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. Merkel 2° 966, Bl. 109r-110r (Handschrift des Valentin Holl in Augsburg) [9]

Steiff-Mehring legten A zugrunde (ebenso wie zuvor Hormayrs Taschenbuch 1834), Liliencron Bd. 2 Nr. 237 dagegen B. C war die Grundlage der Abdrucke bei Steinhofer [10] und Sattler [11]. Holls Handschrift D könnte eine Abschrift von B sein, dem sie nahe steht.

Vers 343 lautet: "Also spricht Hans Glaser wertman von Auren", wobei "wertman" nur von C geboten wird, das aber nach Steiff-Mehring "einiges genauer" gibt als A und B. Da Steiff-Mehring wie die alten württembergischen Drucke wartman im Sinne von Zeugwart lesen wollten, änderten sie das richtige "wertman" ihrer Vorlage.

Dass Auren tatsächlich Urach meint, wie allgemein angenommen wird, erschien Wunder zweifelhaft. Er dachte auch an Aurach oder Aurich.

Die Namen Glaser und Wertmann sind für den Haller Bürger mit Vornamen Hans bezeugt. Doppelnamen waren damals in Hall nichts Ungewöhnliches. Man wird daher den Hans Glaser Wertman von "Auren" von 1504, der einen Reimpaarspruch verfasste, von dem Haller Hans Glaser Wertmann, der zwei solche Dichtungen schrieb, nicht trennen dürfen.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Ich-Erzähler des Spruchs, der auf württembergischer Seite an dem Feldzug teilnahm [12], bereits Haller Bürger war. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass er in "Auren" (Urach?) gelernt hat, wird man sich wohl gegen die Möglichkeit entscheiden müssen, dass er einer schon länger in Hall ansässigen Familie angehörte. Er wäre dann nicht der Sohn oder Enkel des Haller Bürgers Hans Wortwin, der eine geborene Frank geheiratet hatte, und auch nicht identisch mit dem Hans Franck am Gensberg oder mit dessen Sohn. Die diesbezüglichen Vermutungen Wunders lassen sich vorerst nicht mit dem württembergischen Dienst 1504 und der Herkunftsbezeichnung "Auren" vereinbaren.

Wenn man den Verfasser als "Geschützmeister" anspricht, übersieht man, dass aus den Versen 151f. sich nur ergibt, dass er erfolgreich eine Feldschlange bedient hat.

4. Beschreibung des Augsburger Schießens 1509

Friedrich C. Sell fand in einem Band aus der Sammlung Curt du Faber Faur, die sich damals in Harvard befand und heute Besitz von Yale ist, in einem Sammelband mit gedruckten Pritschenmeistersprüchen eine Handschrift vom Ende des 16. Jahrhunderts, die von Hans Wertmann (Vers 281 "Spricht Hanß werthman glaser Zu schwebisch Hall") eine gereimte Beschreibung des großen Augsburger Schützenfestes vom Juli/August 1509 enthält. Wertmann widmete seinen Spruch dem Augsburger Stadtschreiber Konrad Peutinger. Sell edierte und erörterte den Text, den ältesten erhaltenen Pritschenmeisterspruch [13] .

Eine weitere Überlieferung befindet sich in der UB Erlangen, in einer um 1570 entstandenen Bilderhandschrift aus dem Besitz von Sebastian Schertlin (Cod. B 213, Bl. 169r-174r) [14]. Nach Max Radlkofer verwahrt das Augsburger Maximiliansmuseum Wertmanns Reimspruch mit seinem gemalten Bild in einem gedruckten und geschriebenen Exemplar. [15] [Das Stück konnte vom Museum nicht aufgefunden werden.]

Der Augsburger Chronist Wilhelm Rem beschreibt Wertmann als Improvisationstalent: "es kam einer her von

Schwäbischen Hall, hies Hanns Wordtmann, der pritschet die

schutzen und ander leut, der kund wol darzu+o singen; warumb

dann ainer gepritschet ward, wann man im die mainung ain

wenig sagt, so kund er es von stund an dichten, dergleichen

nie gesehen oder gehört was. die statt hie schannckht im ain

klaid und 14 fl und gab im ainen fanen, und stuend 14 gulden

daran gemalet, und ain pritschen." [16]

5. Bauernkrieg reimenweis, 1525

Das Gedicht wurde ebenfalls von Steiff-Mehring ediert (S. 246-253 Nr. 57) [17]. Überliefert ist es in einer Anzahl von Haller Chronikhandschriften, vor allem von Widmanns Chronik. Steiff-Mehring haben nicht alle ermittelbaren Handschriften gesichtet, sondern sich auf drei und einen alten Druck in den Uffenheimischen Nebenstunden beschränkt. Hinzu kommt z.B. die aus dem 17. Jahrhundert stammende Handschrift des Historischen Vereins Ansbach, Depositum im Staatsarchiv Nürnberg, Nr. 610, Bl. 155v-160r: "Bawren Krieg Reimen Weiß von Hannß Francken von Hall gemacht".[18]

In den Versen 324f. heißt es "spricht Werttman von Schwäbischen Hall oder Hanß Franck genant".

Der Autor steht eindeutig auf der Seite der siegreichen Obrigkeit, auch wenn er diese zur Mäßigung auffordert. Wunder hat das Gedicht modernisiert und auszugsweise abgedruckt und etwas erläutert.

Hinweis:

https://d-nb.info/gnd/100489362

https://d-nb.info/gnd/1012266486

beziehen sich beide auf die hier besprochene Person.

ANMERKUNGEN

[1] https://www.libreka.de/9783110087789/35

[2] Gerd Wunder: Bauernkrieg reimenweis von Hantz Franckhen von Hall gemacht. Ein Gedicht aus dem Jahre 1525 und sein Verfasser Hans Wertmann. In: Der Haalquell 27 (1975), S.9-12

[3] https://archiv.twoday.net/stories/97052702/

[4] Wunder/Lenckner: Die Bürgerschaft ..., 1956, S. 670 Nr. 9347

[Das Stadtarchiv Schwäbisch Hall teilte mit: "Bei der ersten Nennung von Hans Wertmann bezieht sich Wunder offenbar auf die Beetliste (= Bürgersteuerliste) für 1507/08 (Signatur: 4/1856). Hier ist der beim "Capellen tor" wohnende "hanns fränncklin" mit einer Steuerzahlung von 2 Ort vermerkt. In dem von Wunder genannten Quartier am Kornhaus wird erst in der Beetliste 1517/18 (Signatur: 4/1861) "hans werttman" mit 1 gl 2 ort aufgeführt."]

[5] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_049.jpg

[6] https://books.google.de/books?id=rHAHAAAAQAAJ&pg=PA31

[7] Vgl. auch Oliver Duntze: Ein Verleger sucht sein Publikum, 2007, S. 234f. und Katalog Nr. 72

[8] https://books.google.de/books?id=RyoPAAAAQAAJ&pg=PA522

[9] https://www.handschriftencensus.de/5499

[10] https://books.google.de/books?id=kHoAAAAAcAAJ&pg=PA881 (teilweise unbrauchbarer Scan)

[11] https://books.google.de/books?id=zI0AAAAAcAAJ&pg=RA1-PA93

[12] Zu dem Feldzug siehe etwa

https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/45894/archivnachrichten_29_quellen.pdf

[13] Friedrich C. Sell: Ein Lobspruch von eim schiessen zu Augsburg 1509. In: Corona [FS Samuel Singer]. Durham 1941, S. 45-62

https://www30.us.archive.org/stream/coronastudiesinc00unse#page/44/mode/2up

[Signatur in der Beinecke Library: Zg16 F62 563

https://hdl.handle.net/10079/bibid/1295256 ]

Zum Amt des Pritschenmeisters: https://de.wikipedia.org/wiki/Pritschenmeister

[14] https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0016_a138_jpg.htm

[Nach von der Bibliothek freundlicherweise übermittelten Readerprinterkopien stimmt der Wortlaut im wesentlichen mit der von Sell edierten Fassung überein.]

[August 2014: Die Handschrift ist online:

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:29-bv041822029-0301-6 ]

[15] Max Radlkofer: Die Schützengesellschaften und Schützenfeste in Augsburg im 15. und 16. Jahrhundert, in: ZHVSchwaben 21, 1894, S. 87-138, hier S. 104

https://books.google.de/books?id=FPFKAAAAYAAJ&pg=RA3-PA104 (US, MDZ ist down)

[ https://periodika.digitale-sammlungen.de/schwaben/Blatt_bsb00010267,00108.html ]

[16] Zitiert in den Chroniken der Deutschen Städte Bd. 23, 1894, S. 123 Anm. 3

https://archive.org/stream/DieChronikenDerSchwaebischenStaedteAugsburg#page/n185/mode/2up

Diese Stelle war wohl die Quelle für Joseph August Adam 1824, der sie etwas ausschmückte:

https://books.google.de/books?id=7aRDAAAAcAAJ&pg=PA15

[17] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_133.jpg

[18] https://archiv.twoday.net/stories/97052702/

[Wertmanns GND:

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=100489362 ]

#forschung

#fnzhss

KlausGraf - am Samstag, 16. Juni 2012, 23:05 - Rubrik: Kodikologie

Der Blaubeurer Benediktiner Thomas Finck schrieb die Abhandlung 1493 im Kloster Lorch:

https://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-29533

Zur Handschrift:

https://www.handschriftencensus.de/16356

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/

Zu Finck (auch Ergänzungen zu Graf 2008):

https://archiv.twoday.net/search?q=thomas+finck

Klaus Schreiner erwähnte Finck 1986 in seiner Blaubeuren-Studie S. 135f.

https://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/b/b016737.pdf

Update: Nun liegt mit Donaueschingen 422 eine weitere Handschrift des Tagzeitentraktats online vor, die ebenfalls die Fraterherren-Viten überliefert:

https://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-29528

https://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-29533

Zur Handschrift:

https://www.handschriftencensus.de/16356

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/

Zu Finck (auch Ergänzungen zu Graf 2008):

https://archiv.twoday.net/search?q=thomas+finck

Klaus Schreiner erwähnte Finck 1986 in seiner Blaubeuren-Studie S. 135f.

https://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/b/b016737.pdf

Update: Nun liegt mit Donaueschingen 422 eine weitere Handschrift des Tagzeitentraktats online vor, die ebenfalls die Fraterherren-Viten überliefert:

https://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-29528

KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 15:50 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bei der Katalogisierung der griechischen Handschriften aus der Büchersammlung Johann Jakob Fuggers wurde kürzlich in der Bayerischen Staatsbibliothek eine spektakuläre Entdeckung gemacht. Die Philologin Marina Molin Pradel identifizierte bei der Katalogisierung einer Handschrift zahlreiche Texte der bislang nicht im Original bekannten griechischen Predigten zu den Psalmen von Origenes von Alexandria (185 - 253/54 n. Chr.), dem bedeutendsten Theologen der frühen christlichen Kirche vor Augustinus. Dieser Fund ist für die Forschung von nicht hoch genug einzuschätzender Bedeutung. Die Zuordnung zu Origenes wurde vom international anerkannten Origenes-Experten Lorenzo Perrone von der Universität Bologna mit höchster Wahrscheinlichkeit bestätigt.

Origenes gilt als Begründer der allegorischen Bibelauslegung. Seine zahlreichen, oft allerdings nicht mehr oder nur in lateinischer Übersetzung überlieferten Werke sind Grundfundament christlichen Denkens. Als Philosoph, Theologe, Philologe und Prediger hat Origenes die Geistesgeschichte von der Spätantike bis heute tief geprägt. Seine Predigten und Auslegungen zu den Psalmen waren bisher nur bruchstückhaft und lediglich in lateinischer Übersetzung überliefert. Die nun in ihrem wahren Inhalt identifizierte, unauffällig aussehende, umfangreiche griechische Handschrift stammt aus dem 12. Jahrhundert.

Der Fund ist überaus bedeutend, sowohl was Alter wie auch Umfang der Texte angeht. Er wird in Wissenschafts- und Forscherkreisen lebhafte Diskussionen auslösen und sogar neue Erkenntnisse für den Text der griechischen Bibelfassung erlauben. Alle Kirchenväter haben Origenes gelesen und intensiv rezipiert. Die Entdeckung erlaubt es nun, sich mit bislang unbekannten Originaltexten zu befassen, so Generaldirektor Rolf Griebel.

Die Handschrift wurde von der Bayerischen Staatsbibliothek bereits digitalisiert und ist für jedermann im Internet abrufbar:

www.digitale-sammlungen.de > Eingabe Homiliae in psalmos

Die Bayerische Staatsbibliothek besitzt mehr als 650 griechische Handschriften und damit den größten Bestand in Deutschland. Er wurde und wird von der Wissenschaft intensiv genutzt. Die wissenschaftliche Erschließung erfolgt im hauseigenen, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten, Handschriftenerschließungszentrum. Der Fund macht die Notwendigkeit und den Erkenntnisgewinn dieser detaillierten und aufwendigen Analysen augenfällig. Die Katalogisierung der griechischen Handschriften in der Bayerischen Staatsbibliothek feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum, mindestens fünfzehn weitere Jahre wird es dauern, bis alle griechischen Handschriften neu beschrieben sind. (Via u.a. DISKUS)

Wozu macht denn die BSB persistente Links und verwendet URN, wenn die eigene Presseabteilung damit offenbar noch nicht umgehen kann?

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00050972/image_1

https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00050972-0

Origenes gilt als Begründer der allegorischen Bibelauslegung. Seine zahlreichen, oft allerdings nicht mehr oder nur in lateinischer Übersetzung überlieferten Werke sind Grundfundament christlichen Denkens. Als Philosoph, Theologe, Philologe und Prediger hat Origenes die Geistesgeschichte von der Spätantike bis heute tief geprägt. Seine Predigten und Auslegungen zu den Psalmen waren bisher nur bruchstückhaft und lediglich in lateinischer Übersetzung überliefert. Die nun in ihrem wahren Inhalt identifizierte, unauffällig aussehende, umfangreiche griechische Handschrift stammt aus dem 12. Jahrhundert.

Der Fund ist überaus bedeutend, sowohl was Alter wie auch Umfang der Texte angeht. Er wird in Wissenschafts- und Forscherkreisen lebhafte Diskussionen auslösen und sogar neue Erkenntnisse für den Text der griechischen Bibelfassung erlauben. Alle Kirchenväter haben Origenes gelesen und intensiv rezipiert. Die Entdeckung erlaubt es nun, sich mit bislang unbekannten Originaltexten zu befassen, so Generaldirektor Rolf Griebel.

Die Handschrift wurde von der Bayerischen Staatsbibliothek bereits digitalisiert und ist für jedermann im Internet abrufbar:

www.digitale-sammlungen.de > Eingabe Homiliae in psalmos

Die Bayerische Staatsbibliothek besitzt mehr als 650 griechische Handschriften und damit den größten Bestand in Deutschland. Er wurde und wird von der Wissenschaft intensiv genutzt. Die wissenschaftliche Erschließung erfolgt im hauseigenen, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten, Handschriftenerschließungszentrum. Der Fund macht die Notwendigkeit und den Erkenntnisgewinn dieser detaillierten und aufwendigen Analysen augenfällig. Die Katalogisierung der griechischen Handschriften in der Bayerischen Staatsbibliothek feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum, mindestens fünfzehn weitere Jahre wird es dauern, bis alle griechischen Handschriften neu beschrieben sind. (Via u.a. DISKUS)

Wozu macht denn die BSB persistente Links und verwendet URN, wenn die eigene Presseabteilung damit offenbar noch nicht umgehen kann?

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00050972/image_1

https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00050972-0

KlausGraf - am Donnerstag, 14. Juni 2012, 13:45 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Falk Eisermann weist mich freundlicherweise hin auf:

https://www.pbagalleries.com/search/item.php?anr=226838

https://www.pbagalleries.com/search/item.php?anr=226838

KlausGraf - am Mittwoch, 13. Juni 2012, 20:24 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://archives.meuse.fr/?id=recherche_simple_detail&doc=accounts%2Fmnesys_ad55%2Fdatas%2Fir%2FManuscrits%20anciens%2FFRAD055000002.xml

Darunter auch die wichtige Glossenhandschrift 25:

Langer Link

Darunter auch die wichtige Glossenhandschrift 25:

Langer Link

KlausGraf - am Montag, 11. Juni 2012, 13:46 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nach wie vor nicht im Handschriftencensus, obwohl ich am 1. März 2009 an Klaus Klein mailte:

lieber herr klein,

schon laenger online, aber sicher eine anzeige unter den neuigkeiten wert:

Saint Louis (Missouri), Concordia Seminary Library

https://www.atla.com/digitalresources/browsecoll.asp

Manuscript: Deutscher Kalender und Praktik auf das Jahr 1466

Manuscript: Medizinisch-Astrologisches Hausbuch [...]

Zum Kalender wird als Beschreibung angeboten:

Title: Manuscript: Deutscher Kalender und Praktik auf das Jahr 1466

Subtitle: Medical-astrological housebook

Imprint: Concordia Seminary Library, 2003

Description: Würzburg(?), 1466-ca. 1500. Genre: text based on the “ioatromathematische Hausbücher” (medical-mathematical house-book) tradition, which links and systematizes medical and astrological knowledge to create a kind of everyday handbook for medical treatments, especially bloodletting, to be administered by laymen at home. It is based on the medieval idea of the influence of planets on the health and character of human beings. This specimen would be considered a “poor man’s” version, including, e.g., re-used woodcuts rather than hand-colored paintings. Physical description: paper, 26 leaves, 8 in. x 11 ½ in.; bound in worn (1930s?) black buckram boards. Script: written in 3 hands, one of which is Johann Dolcart (or Dohart), identified on 10 verso. Dating evidence: 1466 on “title page”; polemical poem (13 verso) on the Schwaebischer Bund (not founded until 1488); Golden Numbers and Sunday Letters (8 verso) range from 1500-1536. Thus, the manuscript is reasonably dated 1466-1500. Illustrations: small woodcuts (initial D) with names of months pasted into text on calendar pages, executed some time after 1483. Their date corresponds well to text additions by second scribe (active after 1488). Their appearance is similar to others published in the “teutsch kalender” March 1483 by Heinrich Knoblochtzer in Strassburg. Cf., e.g., Das ist der teutsch kalender mit den figure(n), gedruckt zu Ulm in Jahre 1498 von Johannes Schaeffler (Faksimile-Edition, kommentiert von Peter Amelung. Zurich, 1978). Condition: fair; marks and traces of continued use; trimming along borders cuts off some text; insect damage; some evidence of restoration.

Der priamelartige Spruch 13v, auf den ich zurückkommen möchte, setzt die Erhebung Württembergs zum Herzogtum 1495 voraus und stammt von einer Hand aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, trägt also nichts zur Datierung bei. Man wird das Stück wohl ins Jahr 1466 setzen dürfen.

Die Schreibernennung 10v lese ich nicht Dolcart oder Dohart, sondern "p(er) me Joh(ann)em Doleat(oris)". Ob ein Zusammenhang mit dem in Erlanger Handschriften auftregenden Heilsbronner Zisterzienser besteht? Der Name war ja nun wirklich nicht selten.

Zum Priamelmuster https://www.slub-dresden.de/sammlungen/digitale-sammlungen/werkansicht/cache.off?tx_dlf[id]=14343&tx_dlf[page]=362 = Steiff-Mehring Nr. 18 - Euling 1887 Nr. 48 - Kiepe 1984, S. 413 - https://diglib.hab.de/drucke/f4f-539-7/start.htm?image=00053

https://www2.atla.com/CDRIImages/KALENDER/00000020.JPG

lieber herr klein,

schon laenger online, aber sicher eine anzeige unter den neuigkeiten wert:

Saint Louis (Missouri), Concordia Seminary Library

https://www.atla.com/digitalresources/browsecoll.asp

Manuscript: Deutscher Kalender und Praktik auf das Jahr 1466

Manuscript: Medizinisch-Astrologisches Hausbuch [...]

Zum Kalender wird als Beschreibung angeboten:

Title: Manuscript: Deutscher Kalender und Praktik auf das Jahr 1466

Subtitle: Medical-astrological housebook

Imprint: Concordia Seminary Library, 2003

Description: Würzburg(?), 1466-ca. 1500. Genre: text based on the “ioatromathematische Hausbücher” (medical-mathematical house-book) tradition, which links and systematizes medical and astrological knowledge to create a kind of everyday handbook for medical treatments, especially bloodletting, to be administered by laymen at home. It is based on the medieval idea of the influence of planets on the health and character of human beings. This specimen would be considered a “poor man’s” version, including, e.g., re-used woodcuts rather than hand-colored paintings. Physical description: paper, 26 leaves, 8 in. x 11 ½ in.; bound in worn (1930s?) black buckram boards. Script: written in 3 hands, one of which is Johann Dolcart (or Dohart), identified on 10 verso. Dating evidence: 1466 on “title page”; polemical poem (13 verso) on the Schwaebischer Bund (not founded until 1488); Golden Numbers and Sunday Letters (8 verso) range from 1500-1536. Thus, the manuscript is reasonably dated 1466-1500. Illustrations: small woodcuts (initial D) with names of months pasted into text on calendar pages, executed some time after 1483. Their date corresponds well to text additions by second scribe (active after 1488). Their appearance is similar to others published in the “teutsch kalender” March 1483 by Heinrich Knoblochtzer in Strassburg. Cf., e.g., Das ist der teutsch kalender mit den figure(n), gedruckt zu Ulm in Jahre 1498 von Johannes Schaeffler (Faksimile-Edition, kommentiert von Peter Amelung. Zurich, 1978). Condition: fair; marks and traces of continued use; trimming along borders cuts off some text; insect damage; some evidence of restoration.

Der priamelartige Spruch 13v, auf den ich zurückkommen möchte, setzt die Erhebung Württembergs zum Herzogtum 1495 voraus und stammt von einer Hand aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, trägt also nichts zur Datierung bei. Man wird das Stück wohl ins Jahr 1466 setzen dürfen.

Die Schreibernennung 10v lese ich nicht Dolcart oder Dohart, sondern "p(er) me Joh(ann)em Doleat(oris)". Ob ein Zusammenhang mit dem in Erlanger Handschriften auftregenden Heilsbronner Zisterzienser besteht? Der Name war ja nun wirklich nicht selten.

Zum Priamelmuster https://www.slub-dresden.de/sammlungen/digitale-sammlungen/werkansicht/cache.off?tx_dlf[id]=14343&tx_dlf[page]=362 = Steiff-Mehring Nr. 18 - Euling 1887 Nr. 48 - Kiepe 1984, S. 413 - https://diglib.hab.de/drucke/f4f-539-7/start.htm?image=00053

https://www2.atla.com/CDRIImages/KALENDER/00000020.JPG

KlausGraf - am Sonntag, 10. Juni 2012, 01:07 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen