Kodikologie

ThULB Jena Ms. El. f. 69 (1470er oder 1480er Jahre)

https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:urmel-b92dc48c-24a1-4647-98db-51bd974cb6aa2

Zur Überlieferung:

https://www.handschriftencensus.de/werke/2500

Zur Quelle:

https://www.geschichtsquellen.de/repOpus_03102.html

Studers Ausgabe von 1871:

https://www.digibern.ch/justinger/

Ausgabe 1819

https://books.google.de/books?id=lC0LAAAAIAAJ (schlechtes Digitalisat mit Textverlust auf mehreren Seiten)

https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:urmel-b92dc48c-24a1-4647-98db-51bd974cb6aa2

Zur Überlieferung:

https://www.handschriftencensus.de/werke/2500

Zur Quelle:

https://www.geschichtsquellen.de/repOpus_03102.html

Studers Ausgabe von 1871:

https://www.digibern.ch/justinger/

Ausgabe 1819

https://books.google.de/books?id=lC0LAAAAIAAJ (schlechtes Digitalisat mit Textverlust auf mehreren Seiten)

KlausGraf - am Freitag, 5. April 2013, 00:33 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 4. April 2013, 21:23 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://dx.doi.org/10.7891/e-manuscripta-72

Siehe auch

https://frueheneuzeit.hypotheses.org/1379

https://de.wikipedia.org/wiki/Wickiana

Siehe auch

https://frueheneuzeit.hypotheses.org/1379

https://de.wikipedia.org/wiki/Wickiana

KlausGraf - am Dienstag, 2. April 2013, 16:58 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

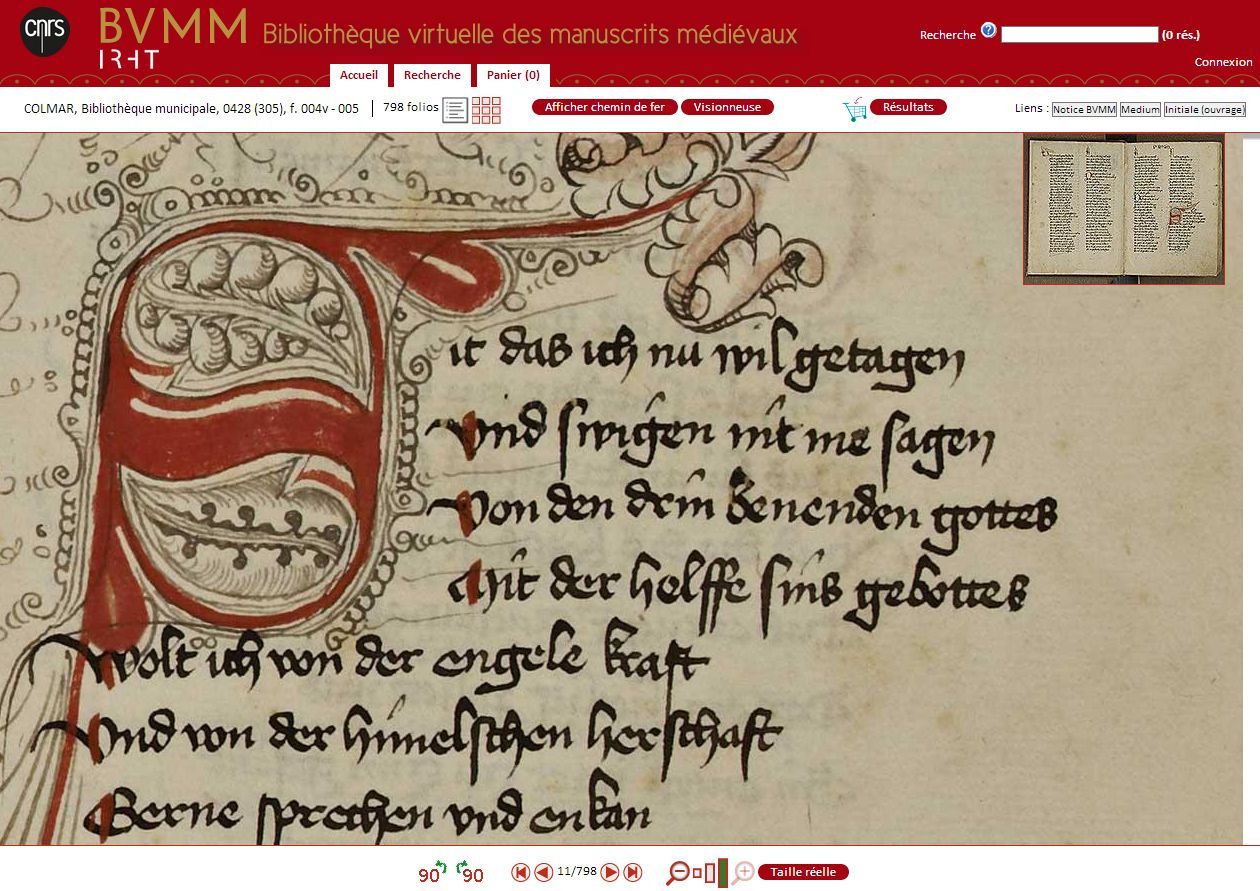

https://bvmm.irht.cnrs.fr/

Ein tolles Angebot mit ganz vielen (1871) kompletten Handschriften (und Handschriften, von denen nur der Buchschmuck aufgenommen wurde) aus Frankreich, die in guter Auflösung unter CC-BY-NC angeboten werden. Das Bild unten stammt aus einer Handschrift des Rudolf von Ems in Colmar.

Negativpunkte:

Die Bilder sollten Public Domain sein, NC ist Copyfraud.

Es gibt keine Permalinks für Handschriften und Seiten.

Es gibt anscheinend keine Volltextsuche, man kann anscheinend nur nach Signaturen suchen.

Mit dem iPad kann man die Seiten nicht vergrößern.

Via

https://bifolium.ub.rug.nl/2013/04/02/franse-virtuele-handschriftenbibliotheek/

(Leider nicht dabei: der Oberrheinische Revolutionär.)

Update: https://ordensgeschichte.hypotheses.org/3534

Ein tolles Angebot mit ganz vielen (1871) kompletten Handschriften (und Handschriften, von denen nur der Buchschmuck aufgenommen wurde) aus Frankreich, die in guter Auflösung unter CC-BY-NC angeboten werden. Das Bild unten stammt aus einer Handschrift des Rudolf von Ems in Colmar.

Negativpunkte:

Die Bilder sollten Public Domain sein, NC ist Copyfraud.

Es gibt keine Permalinks für Handschriften und Seiten.

Es gibt anscheinend keine Volltextsuche, man kann anscheinend nur nach Signaturen suchen.

Mit dem iPad kann man die Seiten nicht vergrößern.

Via

https://bifolium.ub.rug.nl/2013/04/02/franse-virtuele-handschriftenbibliotheek/

(Leider nicht dabei: der Oberrheinische Revolutionär.)

Update: https://ordensgeschichte.hypotheses.org/3534

KlausGraf - am Dienstag, 2. April 2013, 12:59 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Handschrift aus dem 17. Jahrhundert Paris. lat. 10386 ist seit März 2013 online:

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9072579z

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9072579z

KlausGraf - am Freitag, 29. März 2013, 01:56 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=3644

https://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs334

https://www.handschriftencensus.de/8341

https://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs334

https://www.handschriftencensus.de/8341

KlausGraf - am Freitag, 29. März 2013, 01:01 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Hs. 70 der ULB Darmstadt, entstanden 1451 in Köln

https://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-70

Siehe auch

https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Lochner

https://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-70

Siehe auch

https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Lochner

KlausGraf - am Donnerstag, 28. März 2013, 23:19 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

1912 durch das Wiener Dorotheum versteigert:

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1912_04_29/0067

Unter Kastner oder dem wiederholt als Vorbesitzer genannten Franz Goldhann findet man im Handschriftencensus nichts Einschlägiges:

https://www.handschriftencensus.de/hss/Privat

Nr. 390 ist Mgf 1313

https://www.handschriftencensus.de/12196

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31251256,T

https://books.google.de/books?id=lg8fnDLXLKoC&pg=PA60 (Palmer)

Wieso diese Quellen das Ridler-Seelhaus in München nicht erkannt haben, ist schleierhaft. Schreibort ist demnach wohl München.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ridler

Als Vorbesitzer ist Franz Goldhann angegeben. Ist das der Wiener Kopist?

https://www.ksbm.oeaw.ac.at/k4_8950.htm sagt zu einer Wiener Hs.: "Die Initialen F. G. auf 1r und 146v weisen auf die Herkunft aus dem Besitz des Franz Goldhann." Und bei Mgf 1313 steht im Berliner Katalogisat in ManuMed: "Vorbesitz: F. G. / G., F.,

Siehe Besitzstempel 0recto und 1recto."

Da Jena Ms. G.B.f.13 1863 in Wien erworben wurde und ebenfalls das Monogramm FG aufweist

https://books.google.de/books?id=uvH85j1qDz8C&pg=PA165

wird man auch diese Handschrift Goldhanns Bestand zuweisen dürfen.

Zu weiteren Handschriften und Abschriften siehe auch

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/ (Suche nach Goldhann)

In Needhams IPI gibt es etliche Inkunabeln mit Stempel F.G., aber das muss natürlich nicht Goldhann sein.

Bei Wien Cod. 13704 nennt

https://books.google.de/books?id=KS1Yl_7K7M8C&pg=PA72

den Vorbesitzer Goldhanns. Diese Namensform gibt auch Priebsch bei der Beschreibung von BL, MS Add. 22794

https://archive.org/stream/priebschhandschr02goog#page/n215/mode/2up

Biographisches zu dem Wiener Antiquitätensammler Franz Goldhann (1782-1856) siehe etwa

https://books.google.de/books?id=YU4L-OKmidkC&pg=PA73

Über seine Sammlung unterrichten die Österreichischen Blätter für Literatur und Kunst 28.2.1857 laut

https://books.google.de/books?id=zbhIAAAAcAAJ&pg=PA270

Der Artikel mit Biographie, der am Ende die Handschriften, aber ohne Details, erwähnt, ist online:

https://books.google.de/books?hl=de&id=ZMJLAAAAcAAJ&pg=PA67

Im Dorotheum-Katalog der Sammlung Kastners stammen die Nummern 390, 391, 396, 398, 403, 408, 409, 410, 411 aus dem Vorbesitz Goldhanns.

Nr. 408 und 410 gehörten zuvor dem Nürnberger Katharinenkloster, das auch in der vielleicht bekanntesten Abschriftensammlung von Goldhann, Berlin mgq 488

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31251766,T

erscheint. Auffällig ist die mehrfache Erwähnung der hl. Katharina in den Kastner/Goldhann-Handschriften, und dass Ewgenia Kamrerin in Nr. 398 an Christina Kamrerin im Katharinenkloster erinnert

https://books.google.de/books?id=Irm_NoSI7WAC

sei nicht verschwiegen.

Nr. 394 ist 'Die neue Ee' und gehörte offenbar auch Goldhann, obwohl das nicht angegeben ist. Es handelt sich um den von Christine Glassner 2012 als neuer Textzeuge identifizierten Wiener Cod. ser. nova 24172:

https://www.handschriftencensus.de/24125

"Vorbesitzer: Franz Goldhann (vgl. Stempel FG auf Bl. 1r)"

(Wo sich Nr. 401 heute befindet, kann sagen, wer Kristellers Iter 3, 371 vor sich hat:

https://books.google.de/books?id=xDwMAQAAIAAJ&dq=%22de+noceto%22+1463+parma

Offenbar in Berlin, SB )

Josef Kastner war der Wiener Historienmaler (der Jüngere), der auch Cgm 5249/71 und 72 besaß:

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0576_a122_jpg.htm

Einige Informationen zu ihm mit Lebensdaten 1844-1923 bei den Wiener Karmeliten:

https://wien.karmel.at/en/Kloester/Karmelitenkonvent-Wien/Kloster-Kirche/Innenraum-Kirche/(offset)/1#.UVPFERxhVeE

Nachtrag: Provenienz Goldhann anhand der Initialen nimmt bei einer komplett digitalisierten Handschrift in Iowa an:

https://www.handschriftencensus.de/18259

Elisabeth Wunderle merkte in der [FS Kornrumpf]= Grundlagen, hg. von Bentzinger, 2013, S. 561 zu Handschriften aus dem Katharinenkloster Nürnberg an, dass Cgm 9120 Goldhann gehörte (sie zitiert obigen Beitrag nicht).

https://www.handschriftencensus.de/21654 (noch ohne Auswertung der Kornrumpf-FS)

Mit Wunderle und https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00035972/image_324 kann ich das Stück in der Dorotheums-Liste nicht finden.

#forschung

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Goldhann_Litho.jpg Goldhann ca. 1830

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Goldhann_Litho.jpg Goldhann ca. 1830

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1912_04_29/0067

Unter Kastner oder dem wiederholt als Vorbesitzer genannten Franz Goldhann findet man im Handschriftencensus nichts Einschlägiges:

https://www.handschriftencensus.de/hss/Privat

Nr. 390 ist Mgf 1313

https://www.handschriftencensus.de/12196

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31251256,T

https://books.google.de/books?id=lg8fnDLXLKoC&pg=PA60 (Palmer)

Wieso diese Quellen das Ridler-Seelhaus in München nicht erkannt haben, ist schleierhaft. Schreibort ist demnach wohl München.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ridler

Als Vorbesitzer ist Franz Goldhann angegeben. Ist das der Wiener Kopist?

https://www.ksbm.oeaw.ac.at/k4_8950.htm sagt zu einer Wiener Hs.: "Die Initialen F. G. auf 1r und 146v weisen auf die Herkunft aus dem Besitz des Franz Goldhann." Und bei Mgf 1313 steht im Berliner Katalogisat in ManuMed: "Vorbesitz: F. G. / G., F.,

Siehe Besitzstempel 0recto und 1recto."

Da Jena Ms. G.B.f.13 1863 in Wien erworben wurde und ebenfalls das Monogramm FG aufweist

https://books.google.de/books?id=uvH85j1qDz8C&pg=PA165

wird man auch diese Handschrift Goldhanns Bestand zuweisen dürfen.

Zu weiteren Handschriften und Abschriften siehe auch

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/ (Suche nach Goldhann)

In Needhams IPI gibt es etliche Inkunabeln mit Stempel F.G., aber das muss natürlich nicht Goldhann sein.

Bei Wien Cod. 13704 nennt

https://books.google.de/books?id=KS1Yl_7K7M8C&pg=PA72

den Vorbesitzer Goldhanns. Diese Namensform gibt auch Priebsch bei der Beschreibung von BL, MS Add. 22794

https://archive.org/stream/priebschhandschr02goog#page/n215/mode/2up

Biographisches zu dem Wiener Antiquitätensammler Franz Goldhann (1782-1856) siehe etwa

https://books.google.de/books?id=YU4L-OKmidkC&pg=PA73

Über seine Sammlung unterrichten die Österreichischen Blätter für Literatur und Kunst 28.2.1857 laut

https://books.google.de/books?id=zbhIAAAAcAAJ&pg=PA270

Der Artikel mit Biographie, der am Ende die Handschriften, aber ohne Details, erwähnt, ist online:

https://books.google.de/books?hl=de&id=ZMJLAAAAcAAJ&pg=PA67

Im Dorotheum-Katalog der Sammlung Kastners stammen die Nummern 390, 391, 396, 398, 403, 408, 409, 410, 411 aus dem Vorbesitz Goldhanns.

Nr. 408 und 410 gehörten zuvor dem Nürnberger Katharinenkloster, das auch in der vielleicht bekanntesten Abschriftensammlung von Goldhann, Berlin mgq 488

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31251766,T

erscheint. Auffällig ist die mehrfache Erwähnung der hl. Katharina in den Kastner/Goldhann-Handschriften, und dass Ewgenia Kamrerin in Nr. 398 an Christina Kamrerin im Katharinenkloster erinnert

https://books.google.de/books?id=Irm_NoSI7WAC

sei nicht verschwiegen.

Nr. 394 ist 'Die neue Ee' und gehörte offenbar auch Goldhann, obwohl das nicht angegeben ist. Es handelt sich um den von Christine Glassner 2012 als neuer Textzeuge identifizierten Wiener Cod. ser. nova 24172:

https://www.handschriftencensus.de/24125

"Vorbesitzer: Franz Goldhann (vgl. Stempel FG auf Bl. 1r)"

(Wo sich Nr. 401 heute befindet, kann sagen, wer Kristellers Iter 3, 371 vor sich hat:

https://books.google.de/books?id=xDwMAQAAIAAJ&dq=%22de+noceto%22+1463+parma

Offenbar in Berlin, SB )

Josef Kastner war der Wiener Historienmaler (der Jüngere), der auch Cgm 5249/71 und 72 besaß:

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0576_a122_jpg.htm

Einige Informationen zu ihm mit Lebensdaten 1844-1923 bei den Wiener Karmeliten:

https://wien.karmel.at/en/Kloester/Karmelitenkonvent-Wien/Kloster-Kirche/Innenraum-Kirche/(offset)/1#.UVPFERxhVeE

Nachtrag: Provenienz Goldhann anhand der Initialen nimmt bei einer komplett digitalisierten Handschrift in Iowa an:

https://www.handschriftencensus.de/18259

Elisabeth Wunderle merkte in der [FS Kornrumpf]= Grundlagen, hg. von Bentzinger, 2013, S. 561 zu Handschriften aus dem Katharinenkloster Nürnberg an, dass Cgm 9120 Goldhann gehörte (sie zitiert obigen Beitrag nicht).

https://www.handschriftencensus.de/21654 (noch ohne Auswertung der Kornrumpf-FS)

Mit Wunderle und https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00035972/image_324 kann ich das Stück in der Dorotheums-Liste nicht finden.

#forschung

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Goldhann_Litho.jpg Goldhann ca. 1830

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Goldhann_Litho.jpg Goldhann ca. 1830KlausGraf - am Donnerstag, 28. März 2013, 04:10 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die bislang bekannte Überlieferung der Magdeburger Schöppenchronik konnte ich durch unveröffentlichte Recherchen erheblich vemehren. Einige Mitteilungen sind hier bereits nachzulesen:

https://archiv.twoday.net/search?q=sch%C3%B6ppenchronik

Dank freundlicher Vermittlung von Jürgen Wolf hat die UB Marburg (auf ihrem zeitweilig unerträglich langsamen Server) "Burcard Gotth. Struvens neueröffnetes historisch- und politisches Archiv" und zwar auch den seltenen fünften Band von 1728 zur Verfügung gestellt.

https://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2013/0040/view.html

Das dort S. 3-109 abgedruckte Magdeburgische Chronicon 1401-1551 führte Walther Schultze in seinen Geschichtsquellen von 1893 auf, aber zumindest in Google Books lässt sich keinerlei nennenswerte Rezeption dieser Quelle ausmachen.

Am 22. November 1827 bemerkte eine gelehrte Anfrage im Allgemeinen Anzeiger der Deutschen

https://books.google.de/books?id=rdNRAAAAYAAJ&pg=RA4-PT249

dass Struves Abdruck "eine nachlässige und abkürzende Übersetzung" der Schöppenchronik sei, "dergleichen es viele gibt".

Höchst erstaunlich ist, dass die beiden Bearbeiter der Magdeburger Chroniken in den "Chroniken der deutschen Städte", Janicke, der in Bd. 1 die Schöppenchronik 1869 edierte

https://books.google.de/books?id=xcU7AAAAcAAJ

und Dittmar, der Texte des 16. Jahrhunderts bearbeitete (postum von Hertel 1899 in Bd. 2 herausgegeben) von Struves Ausgabe keine Notiz genommen haben.

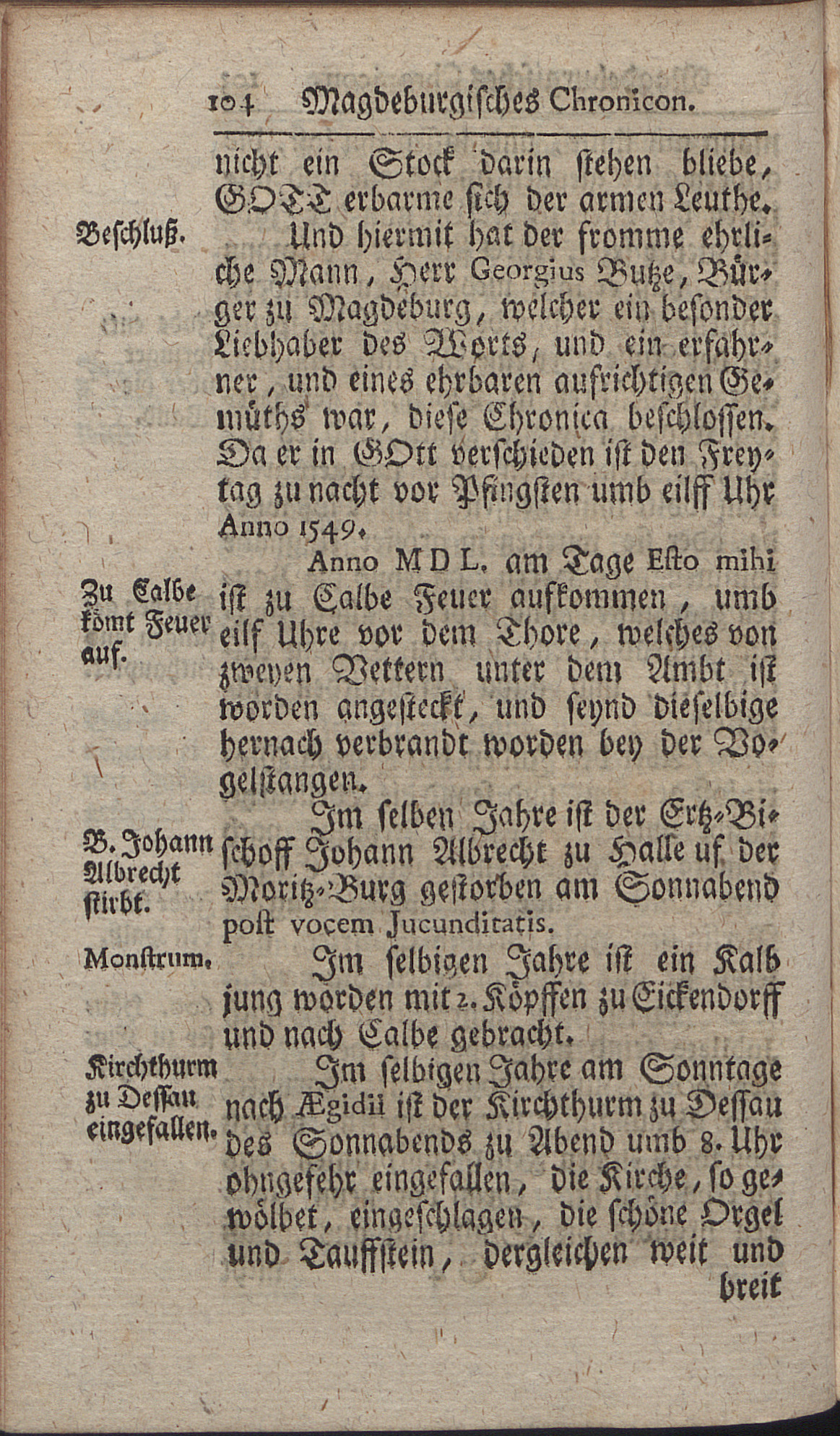

Was Struve abdruckte, ist nämlich nichts anderes als die von Dittmar/Hertel in Bd. 2 bearbeitete Chronik des Georg Butze (gestorben 1549), die von einem Unbekannten bis 1551 fortgesetzt wurde. Die Notiz zum Tod Butzes bei Struve S. 104.

Ausgabe der Chronik Butzes

https://www.archive.org/stream/diechronikender00hertgoog#page/n127/mode/2up

Die Chronik war in zwei Handschriften überliefert, von denen leider nur noch eine greifbar ist.

Verschollen oder vernichtet ist XII Quart 13 der Magdeburger Stadtbibliothek. Kurt Heydeck teilte mir am 10. Juni 2011 freundlicherweise den Katalogeintrag zur zweiten Handschrift, SB Berlin Ms. Boruss. qu. 167, mit: "Georg Butzen, Cronica Magdeburgensium; usque ad a. 1551. Deutsch. Acc. Cat. No. 479. NB. Ein anderes (etwas älteres) Expl. in der Magdeburger Stadtbibl. (s. Deutsche Städtechroniken: Magdeburg). - 195 Bl., bis 180verso beschrieben, ein Schreiber, Wasserzeichen Typ Briquet 3014 (16. Jh., 3. Viertel)

2. 1recto Titelblatt: Cronica Magdeburgensium, darunter von anderer Hand: Autore Georgio Butzen. Text beginnt 2recto: >Magdeburgk hatt vor Alters zwey Bericht [sic! KG] gehabt, das Geystlich, vnnd Weltlich. Zu dem Geystlichenn den Bischoff nehest dem Pabst.< Zum Welttlichen den Burggraffenn nehest dem Keyser. Dann er empfenngt das lehenn vom Könige ohne Myttel, vnnd lest das lehen vorth ane den Schulczen. Nun(?) ist das Weltlich gerichte zu dem Geystlichen gekommen. Allso das d. Bischoff auch ist Burgkgraff zu Magdeburgk wordenn, wie ihr horen werdet. - >Das Burggraffen Ampt ...< ... (2verso): >Was fur Burggraffenn zu Magdeburgk gewesen.< Graff Gero d. Erste war zu Keyser Heinrichs Zeytten der stiffte das kloßter (3recto) Gerenrödte ..."

Dass die Editoren des 19. Jahrhunderts ihren Quellen ohne Not Gewalt angetan haben, ist sattsam bekannt. Janickes Edition der Schöppenchronik befriedigt heute ganz und gar nicht mehr. Dittmar beschränkte sich auf den sogenannten selbstständigen Teil der Butze'schen Chronik ab 1473 unter "großzügiger "Zugabe einer der Schöppenchronik entnommenen Notiz von 1467. Man erfährt nur noch, dass Butzes in hochdeutscher Schreibsprache überlieferte Arbeit lediglich eine Fortsetzung der Schöppenchronik sei, doch Näheres über den Teil vor 1467 wird nicht mitgeteilt. Dass die Chronik nicht wie bei Struve 1401 (Ausgabe der Schöppenchronik durch Janicke S. 298), sondern mit einem Abschnitt zu den Magdeburger Burggrafen beginnt, kann man nur der Mitteilung Heydecks entnehmen. Ob Struves Vorlage die derzeit verlorene Magdeburger Handschrift war, mit der sie nach einigen Stichproben zusammengeht, könnte allenfalls eine Gesamtkollation - wenn überhaupt - klären.

Struves nun auch online zugänglicher Abdruck ist also eine - soweit ich sehe bis jetzt völlig unbeachtete - dritte Überlieferung der kaum beachteten Chronik Butzes, wertvoll als Ersatz der verlorenen Magdeburger Überlieferung und als Zeugnis für eine hochdeutsche Bearbeitung der niederdeutschen Magdeburger Schöppenchronik.

Von den hochdeutschen Fortsetzungen der Chronik sind Janickes Handschrift a (XII fol. 69), die Handschrift M (XII fol. 85 der Stadtbibliothek) und die bei Dittmar/Hertel Bd. 2, S. X genannte XII fol. 103 Verluste der Magdeburger Stadtbibliothek. Janickes Handschrift b = Ms. boruss. fol. 173 in Berlin ist noch vorhanden. Die hochdeutsche Fortsetzung bis 1566 konnte ich aber auch in den Handschriften in Leipzig und Kopenhagen nachweisen:

https://archiv.twoday.net/stories/29740728/

Inwieweit Butzes Bearbeitung/Übersetzung mit den anderen hochdeutschen Versionen der Magdeburger Schöppenchronik übereinstimmt, bleibt noch zu klären.

#forschung

#fnzhss

https://archiv.twoday.net/search?q=sch%C3%B6ppenchronik

Dank freundlicher Vermittlung von Jürgen Wolf hat die UB Marburg (auf ihrem zeitweilig unerträglich langsamen Server) "Burcard Gotth. Struvens neueröffnetes historisch- und politisches Archiv" und zwar auch den seltenen fünften Band von 1728 zur Verfügung gestellt.

https://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2013/0040/view.html

Das dort S. 3-109 abgedruckte Magdeburgische Chronicon 1401-1551 führte Walther Schultze in seinen Geschichtsquellen von 1893 auf, aber zumindest in Google Books lässt sich keinerlei nennenswerte Rezeption dieser Quelle ausmachen.

Am 22. November 1827 bemerkte eine gelehrte Anfrage im Allgemeinen Anzeiger der Deutschen

https://books.google.de/books?id=rdNRAAAAYAAJ&pg=RA4-PT249

dass Struves Abdruck "eine nachlässige und abkürzende Übersetzung" der Schöppenchronik sei, "dergleichen es viele gibt".

Höchst erstaunlich ist, dass die beiden Bearbeiter der Magdeburger Chroniken in den "Chroniken der deutschen Städte", Janicke, der in Bd. 1 die Schöppenchronik 1869 edierte

https://books.google.de/books?id=xcU7AAAAcAAJ

und Dittmar, der Texte des 16. Jahrhunderts bearbeitete (postum von Hertel 1899 in Bd. 2 herausgegeben) von Struves Ausgabe keine Notiz genommen haben.

Was Struve abdruckte, ist nämlich nichts anderes als die von Dittmar/Hertel in Bd. 2 bearbeitete Chronik des Georg Butze (gestorben 1549), die von einem Unbekannten bis 1551 fortgesetzt wurde. Die Notiz zum Tod Butzes bei Struve S. 104.

Ausgabe der Chronik Butzes

https://www.archive.org/stream/diechronikender00hertgoog#page/n127/mode/2up

Die Chronik war in zwei Handschriften überliefert, von denen leider nur noch eine greifbar ist.

Verschollen oder vernichtet ist XII Quart 13 der Magdeburger Stadtbibliothek. Kurt Heydeck teilte mir am 10. Juni 2011 freundlicherweise den Katalogeintrag zur zweiten Handschrift, SB Berlin Ms. Boruss. qu. 167, mit: "Georg Butzen, Cronica Magdeburgensium; usque ad a. 1551. Deutsch. Acc. Cat. No. 479. NB. Ein anderes (etwas älteres) Expl. in der Magdeburger Stadtbibl. (s. Deutsche Städtechroniken: Magdeburg). - 195 Bl., bis 180verso beschrieben, ein Schreiber, Wasserzeichen Typ Briquet 3014 (16. Jh., 3. Viertel)

2. 1recto Titelblatt: Cronica Magdeburgensium, darunter von anderer Hand: Autore Georgio Butzen. Text beginnt 2recto: >Magdeburgk hatt vor Alters zwey Bericht [sic! KG] gehabt, das Geystlich, vnnd Weltlich. Zu dem Geystlichenn den Bischoff nehest dem Pabst.< Zum Welttlichen den Burggraffenn nehest dem Keyser. Dann er empfenngt das lehenn vom Könige ohne Myttel, vnnd lest das lehen vorth ane den Schulczen. Nun(?) ist das Weltlich gerichte zu dem Geystlichen gekommen. Allso das d. Bischoff auch ist Burgkgraff zu Magdeburgk wordenn, wie ihr horen werdet. - >Das Burggraffen Ampt ...< ... (2verso): >Was fur Burggraffenn zu Magdeburgk gewesen.< Graff Gero d. Erste war zu Keyser Heinrichs Zeytten der stiffte das kloßter (3recto) Gerenrödte ..."

Dass die Editoren des 19. Jahrhunderts ihren Quellen ohne Not Gewalt angetan haben, ist sattsam bekannt. Janickes Edition der Schöppenchronik befriedigt heute ganz und gar nicht mehr. Dittmar beschränkte sich auf den sogenannten selbstständigen Teil der Butze'schen Chronik ab 1473 unter "großzügiger "Zugabe einer der Schöppenchronik entnommenen Notiz von 1467. Man erfährt nur noch, dass Butzes in hochdeutscher Schreibsprache überlieferte Arbeit lediglich eine Fortsetzung der Schöppenchronik sei, doch Näheres über den Teil vor 1467 wird nicht mitgeteilt. Dass die Chronik nicht wie bei Struve 1401 (Ausgabe der Schöppenchronik durch Janicke S. 298), sondern mit einem Abschnitt zu den Magdeburger Burggrafen beginnt, kann man nur der Mitteilung Heydecks entnehmen. Ob Struves Vorlage die derzeit verlorene Magdeburger Handschrift war, mit der sie nach einigen Stichproben zusammengeht, könnte allenfalls eine Gesamtkollation - wenn überhaupt - klären.

Struves nun auch online zugänglicher Abdruck ist also eine - soweit ich sehe bis jetzt völlig unbeachtete - dritte Überlieferung der kaum beachteten Chronik Butzes, wertvoll als Ersatz der verlorenen Magdeburger Überlieferung und als Zeugnis für eine hochdeutsche Bearbeitung der niederdeutschen Magdeburger Schöppenchronik.

Von den hochdeutschen Fortsetzungen der Chronik sind Janickes Handschrift a (XII fol. 69), die Handschrift M (XII fol. 85 der Stadtbibliothek) und die bei Dittmar/Hertel Bd. 2, S. X genannte XII fol. 103 Verluste der Magdeburger Stadtbibliothek. Janickes Handschrift b = Ms. boruss. fol. 173 in Berlin ist noch vorhanden. Die hochdeutsche Fortsetzung bis 1566 konnte ich aber auch in den Handschriften in Leipzig und Kopenhagen nachweisen:

https://archiv.twoday.net/stories/29740728/

Inwieweit Butzes Bearbeitung/Übersetzung mit den anderen hochdeutschen Versionen der Magdeburger Schöppenchronik übereinstimmt, bleibt noch zu klären.

#forschung

#fnzhss

KlausGraf - am Mittwoch, 27. März 2013, 02:03 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Diese befinden sich im Heine-Institut, siehe

https://archiv.twoday.net/stories/6355056/

Diese Konstellation ist hochproblematisch, da damit frühneuzeitliche Handschriften im Handel - anders als in anderen Landesbibliotheken - nicht von der ULB Düsseldorf erworben werden, da diese ja keinen frühneuzeitlichen Bestand mehr hat. Und für das Heine-Institut sind solche Handschriften ebenso wie für das Düsseldorfer Stadtarchiv, sofern sie nicht die Aufgaben des Literaturarchivs oder die Stadt Düsseldorf betreffen, irrelevant. Sinnvoll wäre, wenn die Stadt Düsseldorf die auf die Düsseldorfer Stadtgeschichte bezüglichen ehemaligen LB-Handschriften dem Stadtarchiv überweist, die anderen aber der ULB zurückgibt, die sie dann durch eigene Erwerbungen erweitern könnte.

https://archiv.twoday.net/stories/6355056/

Diese Konstellation ist hochproblematisch, da damit frühneuzeitliche Handschriften im Handel - anders als in anderen Landesbibliotheken - nicht von der ULB Düsseldorf erworben werden, da diese ja keinen frühneuzeitlichen Bestand mehr hat. Und für das Heine-Institut sind solche Handschriften ebenso wie für das Düsseldorfer Stadtarchiv, sofern sie nicht die Aufgaben des Literaturarchivs oder die Stadt Düsseldorf betreffen, irrelevant. Sinnvoll wäre, wenn die Stadt Düsseldorf die auf die Düsseldorfer Stadtgeschichte bezüglichen ehemaligen LB-Handschriften dem Stadtarchiv überweist, die anderen aber der ULB zurückgibt, die sie dann durch eigene Erwerbungen erweitern könnte.

KlausGraf - am Dienstag, 26. März 2013, 20:58 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen