Kodikologie

"Digitalisierungsprojekte haben einen neuen Zugang zu teils versunkenen Kultur- und Wissensbeständen geschaffen: Man muss sie nur zu finden wissen" (Überschrift zum Tantner-Artikel)

https://archiv.twoday.net/stories/598967565/

Die UB Klagenfurt hat schon seit langem Katalogisate ihrer Handschriften untypisch in ihrem OPAC (Suchtipp: handschriftensammlung) versteckt

https://archiv.twoday.net/stories/5760730/

und schreibt auf ihrer Website auch keine Silbe, dass NICHT WENIGE digitalisiert im Netz als PDFs betrachtet werden können.

Um nur eine zu nennen:

Augustinus saec. XII

Perg.-Hs. 19

https://ubdocs.uni-klu.ac.at/open/voll/handschriften/AC06302758.pdf

Öffnet man das PDF vom Katalog aus, muss man es erst abspeichern, bevor man ein weiteres öffnen kann. Und natürlich kann man (es sei denn man hat seinen Browser entsprechend vorkonfiguriert, dass alle PDFs im Reader geöffnet werden) den Link nicht einfach mit rechter Maustaste als PDF abspeichern (Javaskript-Mist).

Überwiegend sind es lateinische Handschriften, aber aus der Frühen Neuzeit gibt es ein Verzeichnis der evangelischen Prediger in Klagenfurt 1560-1600, 1 Blatt

Pap.-Hs. 236

https://ubdocs.uni-klu.ac.at/open/voll/texte/AC06365109.pdf

Etwa 5 Digitalisate wurden im Dezember 2012 in den Handschriftencensus eingetragen, wo man sie natürlich nur dann findet, wenn man deutschsprachige Handschriften sucht.

Die Präsentation des Menhardt-Katalogs in manuscripta.at ist Murks, da der Link auf der Katalogseite nicht zu den Eintragungen zur UB führt. Am besten ändert man die URL

https://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=menhardt&libCode=AT4200&page_fn=B101 ist S. 101

"Eingabe zu: Signatur : "PE [Papierhandschriften] Nummer [in Zahlen]" bzw. "PA [Pergamenthandschriften] Nummer [in Zahlen]" führt direkt zur Handschrift" (Pfeil). Dieser Tipp für den OPAC funktioniert anscheinend nicht mehr, wenn nicht ein Leser hilft, bleibt nur, nach einem Stichwort aus der Beschreibung menhardts zu suchen, wenn man nicht alle Handschriften durchblättern will. Auch ärgerlich: Ein funktionierender Online-Filter existiert nicht.

Nachtrag: Frau Pfeil hat einige Zeit darauf verwandt, die Suche nach Signaturen wiederzufinden.

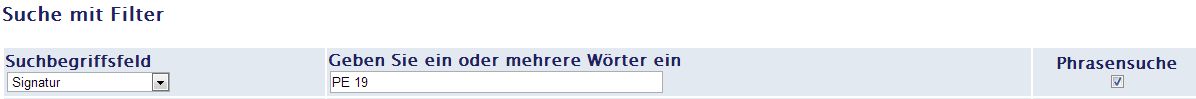

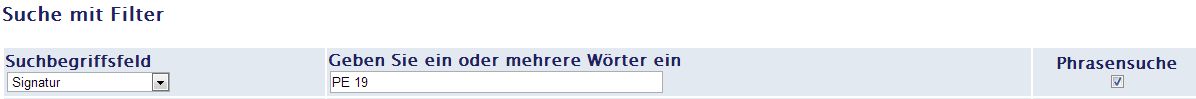

'Suche mit Filter', dann 'Suchbegriffsfeld': Signatur - Stichwort: PE [Papierhandschriften] Nummer [in Zahlen] bzw. PA [Pergamenthandschriften] Nummer [in Zahlen] (Anführungsstriche generieren eine Fehlermeldung!) führt direkt zur Handschriftenbeschreibung und [gegebenenfalls, KG] auf den 'Volltext' (Digitalisat als pdf)

Sicherheitshalber sollte man die Phrasensuche zusätzlich anklicken, manchmal kommt man auf eine Trefferliste statt auf das Katalogisat. PE 19 statt PE19. Zur Erläuterung ein Bild:

Update:

https://archiv.twoday.net/stories/1022375216/

Perg. 38

Perg. 38

https://archiv.twoday.net/stories/598967565/

Die UB Klagenfurt hat schon seit langem Katalogisate ihrer Handschriften untypisch in ihrem OPAC (Suchtipp: handschriftensammlung) versteckt

https://archiv.twoday.net/stories/5760730/

und schreibt auf ihrer Website auch keine Silbe, dass NICHT WENIGE digitalisiert im Netz als PDFs betrachtet werden können.

Um nur eine zu nennen:

Augustinus saec. XII

Perg.-Hs. 19

https://ubdocs.uni-klu.ac.at/open/voll/handschriften/AC06302758.pdf

Öffnet man das PDF vom Katalog aus, muss man es erst abspeichern, bevor man ein weiteres öffnen kann. Und natürlich kann man (es sei denn man hat seinen Browser entsprechend vorkonfiguriert, dass alle PDFs im Reader geöffnet werden) den Link nicht einfach mit rechter Maustaste als PDF abspeichern (Javaskript-Mist).

Überwiegend sind es lateinische Handschriften, aber aus der Frühen Neuzeit gibt es ein Verzeichnis der evangelischen Prediger in Klagenfurt 1560-1600, 1 Blatt

Pap.-Hs. 236

https://ubdocs.uni-klu.ac.at/open/voll/texte/AC06365109.pdf

Etwa 5 Digitalisate wurden im Dezember 2012 in den Handschriftencensus eingetragen, wo man sie natürlich nur dann findet, wenn man deutschsprachige Handschriften sucht.

Die Präsentation des Menhardt-Katalogs in manuscripta.at ist Murks, da der Link auf der Katalogseite nicht zu den Eintragungen zur UB führt. Am besten ändert man die URL

https://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=menhardt&libCode=AT4200&page_fn=B101 ist S. 101

"Eingabe zu: Signatur : "PE [Papierhandschriften] Nummer [in Zahlen]" bzw. "PA [Pergamenthandschriften] Nummer [in Zahlen]" führt direkt zur Handschrift" (Pfeil). Dieser Tipp für den OPAC funktioniert anscheinend nicht mehr, wenn nicht ein Leser hilft, bleibt nur, nach einem Stichwort aus der Beschreibung menhardts zu suchen, wenn man nicht alle Handschriften durchblättern will. Auch ärgerlich: Ein funktionierender Online-Filter existiert nicht.

Nachtrag: Frau Pfeil hat einige Zeit darauf verwandt, die Suche nach Signaturen wiederzufinden.

'Suche mit Filter', dann 'Suchbegriffsfeld': Signatur - Stichwort: PE [Papierhandschriften] Nummer [in Zahlen] bzw. PA [Pergamenthandschriften] Nummer [in Zahlen] (Anführungsstriche generieren eine Fehlermeldung!) führt direkt zur Handschriftenbeschreibung und [gegebenenfalls, KG] auf den 'Volltext' (Digitalisat als pdf)

Sicherheitshalber sollte man die Phrasensuche zusätzlich anklicken, manchmal kommt man auf eine Trefferliste statt auf das Katalogisat. PE 19 statt PE19. Zur Erläuterung ein Bild:

Update:

https://archiv.twoday.net/stories/1022375216/

Perg. 38

Perg. 38KlausGraf - am Donnerstag, 2. Januar 2014, 22:05 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Handschrift Cod. hist. qu. 237 der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart wurde 1891 kursorisch von Wilhelm Heyd beschrieben:

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/265228

Sie wurde von einem Dominikanermönch geschrieben, der nach Ansicht von Heyd zunächst im Schwäbisch Gmünder Konvent und danach in Augsburg lebte.

1981 behandelte ich die Handschrift in meiner Arbeit über die Geschichtsschreibung der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd (S. 213f.):

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5388/

Für die Entstehungszeit kommen vor allem die Datierungen 1782/86 in Betracht (meine Anm. 101).

Weniges auf Gmünd bezügliche teilte 1900 Bruno Klaus aus der Handschrift mit:

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Klaus_Urkundliche_Mitteilungen_betreffend_die_Reichsstadt_Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd_(1900).djvu&page=2

Die Wiedergabe der Urkunde von 1270 hätte er sich freilich sparen können, da diese aus Crusius abgeschrieben wurde (der sie aus dem verlorenen zweiten Lorcher Kopialbuch des Bruders Augustin Seitz hatte, siehe UB Tübingen Mh 370, im Tübinger Katalog mit dem Roten Buch verwechselt

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0542_a270_jpg.htm ).

Neben der Geschichte des Dominikanerordens ist die Geschichte des Klosters Lorch ein Schwerpunkt der Kollektaneen: S. 45-146 Geschichte des Klosters Lorch (aus Druckwerken kompiliert), S. 373-411 eine weitere, S. 147-162 Pfaffs Oratio (gedruckt 1728), Digitalisate bei

https://de.wikisource.org/wiki/Kloster_Lorch

Sonderlich ergiebig ist auch der Abschnitt "De Conventu Gamundiano" (S. 353-361) nicht. Die baugeschichtlichen Angaben zu 1724 und 1738 hat Richard Strobel in seiner Baugeschichte des Gmünder Predigers ausgewertet (Die Kunstdenkmäler der Stadt Schwäbisch Gmünd 2, 1995, S. 200). Am Schluss des Abschnitt stehen zwei Urkunden (S. 359f. des Generalmagisters 1428 Oktober 11, Nürnberg; S. 360f. zur Annenbruderschaft 1518 Juni 2, Rom, beide erwähnt von Klaus).

Wertvoller sind die Mitteilungen aus heute offenbar verlorenen mittelalterlichen Quellen des Dominikanerordens. In den Quellen und Forschungen OP 1 (1907) wurden auf den S. 23-25, 26-30 Texte aus der Stuttgarter Handschrift S. 268-275, 370-372 publiziert. Die Handschrift wird S. 11 kurz erwähnt:

https://archive.org/stream/quellenundforsc00domigoog#page/n24/mode/2up

Aufgrund von Polykarp M. Siemers Geschichte des Dominikanerklosters Sankt Magdalena in Augsburg (1936) dachte ich 1981 an drei gelehrte Dominikaner: Benignus Reiß, Claudius Perinet und Emmerich Ruef, wobei ich vorsichtig für den letzteren plädierte.

Enge Beziehungen des Schreibers der Stuttgarter Handschrift zum Gmünder Predigerkonvent können nicht geleugnet werden. Auf S. 130 heißt in der Anm. * eindeutig: "In Bibliotheca Conventus mei nativi Gamundiensis Fr. Praed." Nach Siemer (S. 173) ist der Nativkonvent derjenige, von dem der Religiose ins Noviziat geschickt und zur Profess empfohlen wurde. Mit einem durchreisenden Ordenshistoriker, der eben auch in Schwäbisch Gmünd Materialien eingesammelt hat, verträgt sich eher nicht die Angabe des Schreibers S. 84 in der Anmerkung, er habe "in MS. quodam, de rebus Gamundianis tractante" gelesen, dass die Gmünder Johanniskirche mit allen Rechten zu Lorch gehört habe. Leider scheint man den Briefwechsel des Gmünder Stiftsdekans Franz Xaver Debler mit dem Dominikaner über den Lorcher Mönch und Gmünder Stadtpfarrer Jakob Spindler nicht näher datieren zu können. Wolfgang Seiffer hat nämlich in seiner Dissertation (Jakob Spindler ..., 1969, S. 16 Anm. 7) festgestellt, dass die im Münsterpfarramt Schwäbisch Gmünd C XI/2 erhaltenen lateinischen "Memorabilia" von der gleichen Hand wie der Stuttgarter Codex stammen. Deblers lateinische Notiz zur Glaubwürdigkeit eines Eintrags in einem von Spindler dem Gmünder Dominikanerkloster vermachten Missale, gerichtet an den "optime Pater", kenne ich nur aus der Abschrift Rudolf Wesers (Nachlass Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd, Bd. 25, S. 87f.). In der Stuttgarter Handschrift wird ein anderes (oder womöglich das gleiche?) Lorcher Missale in der Predigerbibliothek erwähnt, siehe meine Angabe im Heimatbuch Lorch 1990

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lorch1990bd1/0077

Benignus Reiß (Siemer S. 212) wurde 1735 in Dillingen geboren und legte 1754 Profess ab. Er war Konventuale von Schwäbisch Gmünd und schriftstellerisch tätig, allerdings soweit ersichtlich, nicht als Historiker, sondern als Theologe.

Er ist mit zwei GND erfasst:

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=100586465

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=177148918

Online sind seine zweibändigen Rosenkranzpredigten (MDZ München). Bd. 1:

https://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10464738-2

In seiner Günzburger Predigt 1765 heißt es: "Von R. P. F. Benigno Reiss, aus dem heiligen Prediger-Orden in ...Obermedlingen ... Prediger"

https://gateway-bayern.de/BV013209489

Im von Hermann Schmid mitgeteilten Dominikaner-Schematismus von 1787 erscheint er als zur Nonnenseelsorge im Kloster Wörishofen abgestellt (ZWLG 1988, S. 281): "aus dem Konvent Obermedlingen" (51 Jahre alt, 33 davon im Orden).

Reiß hatte ich schon 1981 eher nicht in Betracht gezogen.

Da Walz eine "Mappa geographica" von Claudius Perinet edierte, ist er via HBZ zu einer GND gekommen:

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=182871304

Im Schematismus von 1787 (Schmid, ZWLG 1988, S. 276) wird er als 76jähriger Augsburger Konventuale (also ca. 1711 geboren) erwähnt, der schon 56 Jahre im Orden war. Siemer S. 220f. gibt als Professjahr 1731 und als Todesjahr 1792.

Claudius Perinet war der gelehrte Bibliothekar des Augsburger Klosters, siehe etwa

https://books.google.de/books?id=xY8IAAAAQAAJ&pg=PA479

Zu seinen künstlerischen Projekten:

https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/files/1892/Stoll_Klauber_Dominikaner.pdf

Walz sagt, er sei der Sohn reicher Augsburger Eltern gewesen. Von daher ist eher nicht plausibel, dass Schwäbisch Gmünd sein Nativkonvent war. Von ihm liegen im Ordensarchiv der Dominikaner in Rom 10 teils lateinische, teils deutsche ordensgeschichtliche Arbeiten.

https://www.dominikaner.org/Literatur/Walz.pdf

Ich vermute, dass sein Bericht vom Jungfrauenkloster Gotteszell (bei Schwäbisch Gmünd), den Siemer erwähnt, mit der von Gerhard M. Kolb (in: Die Staufer und Schwäbisch Gmünd, 1977, S. 116 Anm. 9) ohne Verfassernamen zitierten Mappa Geographica von 1750 im Dominikanerarchiv Rom Aaa H 17 identisch ist. Ohne nähere Kontakte zu Schwäbisch Gmünd hätte er eine solche Darstellung sicher nicht verfassen können.

Für Perinet spricht, dass die Stuttgarter Handschrift eine Mitteilung von Jakob Brucker an Claudius Perinet OP enthält (S. 176).

Anscheinend gab es in Walberberg (also jetzt in der Kölner Diözesanbibliothek) eine Abschrift der von Emerich Ruef fortgesetzten dreibändigen Provinzgeschichte von Karl Welz (1810), ohne dass im HBZ vermerkt wäre, dass es sich um ein Manuskript handelt. Jedenfalls besitzt auch er auf diese Weise eine GND:

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=183068793

Ruefs (auch: Rueff) Lebensstationen nach Siemer S. 227: 1772-74 Prediger St. Katharina Augsburg, 1774-77 Konstanz, 1780 Schwäbisch Gmünd, danach Eichstätt, 1785-1798 Spiritual in Schwyz, anschließend bis 1802 Novizenmeister in Obermedlingen, danach bis zu seinem Tod 1814 Spiritual in Wörishofen. Der Schematismus 1787 bezeugt "Emericus Rueff" (44 Jahre, davon 24 im Orden) schon im Kloster Schwyz (Schmid, ZWLG 1988, S. 281).

Er heißt bei Siemer "Kirchheimensis Suevus", was ich eher auf Kirchheim in Bayerisch Schwaben als auf das protestantische Kirchheim unter Teck beziehen möchte. Als Geburtsjahr gibt die Sekundärliteratur 1744 an (teste Google Books). Meine Angabe (1745) Im Jahr 1981 geht auf Siemer S. 279 zurück (Ruef war nach einer Liste dort 1803 58 Jahre alt).

Außer der fortgesetzten Ordensgeschichte von Welz (Ordinariatsbibliothek Augsburg) stammt von ihm der zweite Band der Chronik des Dominikanerinnenklosters in Bad Wörishofen. Mit der winzigen Abbildung in: Klosterland Bayerisch Schwaben, 2003, S. 263 Abb. 216 (zwei Seiten) fängt man nichts an, zumal mir keine Kopie aus dem Stuttgarter Codex vorliegt.

Seine Schwyzer Aufzeichnungen 1798 gelten als "hervorragende Quelle".

https://retro.seals.ch/digbib/view?rid=mhv-001:1998:90::174&id=hitlist&id2=&id3= (in diesem Angebot auch weiteres, wobei man nach Emerich und Emmerich Rueff suchen muss)

Sie liegen im Kantonsarchiv Schwyz, in Abschrift in der Stiftsbibliothek Einsiedeln und im Schweizer Bundesarchiv:

https://www.swiss-archives.ch/detail.aspx?ID=1392342

Wie Perinet war Ruef ordensgeschichtlich sehr interessiert. Als Argument für seine Verfasserschaft führte ich 1981 die Tatsache an, dass er sich in der Stuttgarter Handschrift S. 415 auf die Eichstätter Dominikanerbibliothek bezieht. Nach Siemer war Ruef nach Gmünd in Eichstätt.

Hinzu kommt jetzt ein neues Argument, das die Stuttgarter Handschrift mit Ruef zusammenbringt. Die von Dirr edierte Denkschrift des Augsburger Dominikanerpriors Johannes Faber war früher nur aus der Stuttgarter Handschrift (S. 223-236) bekannt.

https://periodika.digitale-sammlungen.de/schwaben/Blatt_bsb00010280,00170.html

Daneben benutzten Welz-Ruef diesen Text. Allerdings sagt Dirr, Ruef habe von Welz aus dem Klosterarchiv gefertigte Auszüge benutzt. Das schwächt dieses Argument doch erheblich.

Noch immer tendiere ich zu Ruef als Schreiber des Stuttgarter Codex. Aber man sollte mit der Möglichkeit, dass es keiner der drei war. Was ist, wenn Schriftvergleiche sie ausschließen oder erwiesen werden kann, dass keiner von ihnen Gmünd als Nativkonvent hatte? Nach wie vor ist Vorsicht geboten.

#forschung

#fnzhss

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/265228

Sie wurde von einem Dominikanermönch geschrieben, der nach Ansicht von Heyd zunächst im Schwäbisch Gmünder Konvent und danach in Augsburg lebte.

1981 behandelte ich die Handschrift in meiner Arbeit über die Geschichtsschreibung der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd (S. 213f.):

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5388/

Für die Entstehungszeit kommen vor allem die Datierungen 1782/86 in Betracht (meine Anm. 101).

Weniges auf Gmünd bezügliche teilte 1900 Bruno Klaus aus der Handschrift mit:

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Klaus_Urkundliche_Mitteilungen_betreffend_die_Reichsstadt_Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd_(1900).djvu&page=2

Die Wiedergabe der Urkunde von 1270 hätte er sich freilich sparen können, da diese aus Crusius abgeschrieben wurde (der sie aus dem verlorenen zweiten Lorcher Kopialbuch des Bruders Augustin Seitz hatte, siehe UB Tübingen Mh 370, im Tübinger Katalog mit dem Roten Buch verwechselt

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0542_a270_jpg.htm ).

Neben der Geschichte des Dominikanerordens ist die Geschichte des Klosters Lorch ein Schwerpunkt der Kollektaneen: S. 45-146 Geschichte des Klosters Lorch (aus Druckwerken kompiliert), S. 373-411 eine weitere, S. 147-162 Pfaffs Oratio (gedruckt 1728), Digitalisate bei

https://de.wikisource.org/wiki/Kloster_Lorch

Sonderlich ergiebig ist auch der Abschnitt "De Conventu Gamundiano" (S. 353-361) nicht. Die baugeschichtlichen Angaben zu 1724 und 1738 hat Richard Strobel in seiner Baugeschichte des Gmünder Predigers ausgewertet (Die Kunstdenkmäler der Stadt Schwäbisch Gmünd 2, 1995, S. 200). Am Schluss des Abschnitt stehen zwei Urkunden (S. 359f. des Generalmagisters 1428 Oktober 11, Nürnberg; S. 360f. zur Annenbruderschaft 1518 Juni 2, Rom, beide erwähnt von Klaus).

Wertvoller sind die Mitteilungen aus heute offenbar verlorenen mittelalterlichen Quellen des Dominikanerordens. In den Quellen und Forschungen OP 1 (1907) wurden auf den S. 23-25, 26-30 Texte aus der Stuttgarter Handschrift S. 268-275, 370-372 publiziert. Die Handschrift wird S. 11 kurz erwähnt:

https://archive.org/stream/quellenundforsc00domigoog#page/n24/mode/2up

Aufgrund von Polykarp M. Siemers Geschichte des Dominikanerklosters Sankt Magdalena in Augsburg (1936) dachte ich 1981 an drei gelehrte Dominikaner: Benignus Reiß, Claudius Perinet und Emmerich Ruef, wobei ich vorsichtig für den letzteren plädierte.

Enge Beziehungen des Schreibers der Stuttgarter Handschrift zum Gmünder Predigerkonvent können nicht geleugnet werden. Auf S. 130 heißt in der Anm. * eindeutig: "In Bibliotheca Conventus mei nativi Gamundiensis Fr. Praed." Nach Siemer (S. 173) ist der Nativkonvent derjenige, von dem der Religiose ins Noviziat geschickt und zur Profess empfohlen wurde. Mit einem durchreisenden Ordenshistoriker, der eben auch in Schwäbisch Gmünd Materialien eingesammelt hat, verträgt sich eher nicht die Angabe des Schreibers S. 84 in der Anmerkung, er habe "in MS. quodam, de rebus Gamundianis tractante" gelesen, dass die Gmünder Johanniskirche mit allen Rechten zu Lorch gehört habe. Leider scheint man den Briefwechsel des Gmünder Stiftsdekans Franz Xaver Debler mit dem Dominikaner über den Lorcher Mönch und Gmünder Stadtpfarrer Jakob Spindler nicht näher datieren zu können. Wolfgang Seiffer hat nämlich in seiner Dissertation (Jakob Spindler ..., 1969, S. 16 Anm. 7) festgestellt, dass die im Münsterpfarramt Schwäbisch Gmünd C XI/2 erhaltenen lateinischen "Memorabilia" von der gleichen Hand wie der Stuttgarter Codex stammen. Deblers lateinische Notiz zur Glaubwürdigkeit eines Eintrags in einem von Spindler dem Gmünder Dominikanerkloster vermachten Missale, gerichtet an den "optime Pater", kenne ich nur aus der Abschrift Rudolf Wesers (Nachlass Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd, Bd. 25, S. 87f.). In der Stuttgarter Handschrift wird ein anderes (oder womöglich das gleiche?) Lorcher Missale in der Predigerbibliothek erwähnt, siehe meine Angabe im Heimatbuch Lorch 1990

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lorch1990bd1/0077

Benignus Reiß (Siemer S. 212) wurde 1735 in Dillingen geboren und legte 1754 Profess ab. Er war Konventuale von Schwäbisch Gmünd und schriftstellerisch tätig, allerdings soweit ersichtlich, nicht als Historiker, sondern als Theologe.

Er ist mit zwei GND erfasst:

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=100586465

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=177148918

Online sind seine zweibändigen Rosenkranzpredigten (MDZ München). Bd. 1:

https://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10464738-2

In seiner Günzburger Predigt 1765 heißt es: "Von R. P. F. Benigno Reiss, aus dem heiligen Prediger-Orden in ...Obermedlingen ... Prediger"

https://gateway-bayern.de/BV013209489

Im von Hermann Schmid mitgeteilten Dominikaner-Schematismus von 1787 erscheint er als zur Nonnenseelsorge im Kloster Wörishofen abgestellt (ZWLG 1988, S. 281): "aus dem Konvent Obermedlingen" (51 Jahre alt, 33 davon im Orden).

Reiß hatte ich schon 1981 eher nicht in Betracht gezogen.

Da Walz eine "Mappa geographica" von Claudius Perinet edierte, ist er via HBZ zu einer GND gekommen:

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=182871304

Im Schematismus von 1787 (Schmid, ZWLG 1988, S. 276) wird er als 76jähriger Augsburger Konventuale (also ca. 1711 geboren) erwähnt, der schon 56 Jahre im Orden war. Siemer S. 220f. gibt als Professjahr 1731 und als Todesjahr 1792.

Claudius Perinet war der gelehrte Bibliothekar des Augsburger Klosters, siehe etwa

https://books.google.de/books?id=xY8IAAAAQAAJ&pg=PA479

Zu seinen künstlerischen Projekten:

https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/files/1892/Stoll_Klauber_Dominikaner.pdf

Walz sagt, er sei der Sohn reicher Augsburger Eltern gewesen. Von daher ist eher nicht plausibel, dass Schwäbisch Gmünd sein Nativkonvent war. Von ihm liegen im Ordensarchiv der Dominikaner in Rom 10 teils lateinische, teils deutsche ordensgeschichtliche Arbeiten.

https://www.dominikaner.org/Literatur/Walz.pdf

Ich vermute, dass sein Bericht vom Jungfrauenkloster Gotteszell (bei Schwäbisch Gmünd), den Siemer erwähnt, mit der von Gerhard M. Kolb (in: Die Staufer und Schwäbisch Gmünd, 1977, S. 116 Anm. 9) ohne Verfassernamen zitierten Mappa Geographica von 1750 im Dominikanerarchiv Rom Aaa H 17 identisch ist. Ohne nähere Kontakte zu Schwäbisch Gmünd hätte er eine solche Darstellung sicher nicht verfassen können.

Für Perinet spricht, dass die Stuttgarter Handschrift eine Mitteilung von Jakob Brucker an Claudius Perinet OP enthält (S. 176).

Anscheinend gab es in Walberberg (also jetzt in der Kölner Diözesanbibliothek) eine Abschrift der von Emerich Ruef fortgesetzten dreibändigen Provinzgeschichte von Karl Welz (1810), ohne dass im HBZ vermerkt wäre, dass es sich um ein Manuskript handelt. Jedenfalls besitzt auch er auf diese Weise eine GND:

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=183068793

Ruefs (auch: Rueff) Lebensstationen nach Siemer S. 227: 1772-74 Prediger St. Katharina Augsburg, 1774-77 Konstanz, 1780 Schwäbisch Gmünd, danach Eichstätt, 1785-1798 Spiritual in Schwyz, anschließend bis 1802 Novizenmeister in Obermedlingen, danach bis zu seinem Tod 1814 Spiritual in Wörishofen. Der Schematismus 1787 bezeugt "Emericus Rueff" (44 Jahre, davon 24 im Orden) schon im Kloster Schwyz (Schmid, ZWLG 1988, S. 281).

Er heißt bei Siemer "Kirchheimensis Suevus", was ich eher auf Kirchheim in Bayerisch Schwaben als auf das protestantische Kirchheim unter Teck beziehen möchte. Als Geburtsjahr gibt die Sekundärliteratur 1744 an (teste Google Books). Meine Angabe (1745) Im Jahr 1981 geht auf Siemer S. 279 zurück (Ruef war nach einer Liste dort 1803 58 Jahre alt).

Außer der fortgesetzten Ordensgeschichte von Welz (Ordinariatsbibliothek Augsburg) stammt von ihm der zweite Band der Chronik des Dominikanerinnenklosters in Bad Wörishofen. Mit der winzigen Abbildung in: Klosterland Bayerisch Schwaben, 2003, S. 263 Abb. 216 (zwei Seiten) fängt man nichts an, zumal mir keine Kopie aus dem Stuttgarter Codex vorliegt.

Seine Schwyzer Aufzeichnungen 1798 gelten als "hervorragende Quelle".

https://retro.seals.ch/digbib/view?rid=mhv-001:1998:90::174&id=hitlist&id2=&id3= (in diesem Angebot auch weiteres, wobei man nach Emerich und Emmerich Rueff suchen muss)

Sie liegen im Kantonsarchiv Schwyz, in Abschrift in der Stiftsbibliothek Einsiedeln und im Schweizer Bundesarchiv:

https://www.swiss-archives.ch/detail.aspx?ID=1392342

Wie Perinet war Ruef ordensgeschichtlich sehr interessiert. Als Argument für seine Verfasserschaft führte ich 1981 die Tatsache an, dass er sich in der Stuttgarter Handschrift S. 415 auf die Eichstätter Dominikanerbibliothek bezieht. Nach Siemer war Ruef nach Gmünd in Eichstätt.

Hinzu kommt jetzt ein neues Argument, das die Stuttgarter Handschrift mit Ruef zusammenbringt. Die von Dirr edierte Denkschrift des Augsburger Dominikanerpriors Johannes Faber war früher nur aus der Stuttgarter Handschrift (S. 223-236) bekannt.

https://periodika.digitale-sammlungen.de/schwaben/Blatt_bsb00010280,00170.html

Daneben benutzten Welz-Ruef diesen Text. Allerdings sagt Dirr, Ruef habe von Welz aus dem Klosterarchiv gefertigte Auszüge benutzt. Das schwächt dieses Argument doch erheblich.

Noch immer tendiere ich zu Ruef als Schreiber des Stuttgarter Codex. Aber man sollte mit der Möglichkeit, dass es keiner der drei war. Was ist, wenn Schriftvergleiche sie ausschließen oder erwiesen werden kann, dass keiner von ihnen Gmünd als Nativkonvent hatte? Nach wie vor ist Vorsicht geboten.

#forschung

#fnzhss

KlausGraf - am Mittwoch, 1. Januar 2014, 00:55 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nicht nur das Pariser Schembartbuch Ms. allemand 259

https://archiv.twoday.net/stories/453141651/#598966422

sondern auch

Ms. 334 'Wandelart-Fragment

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525031211/f7.item

[Die weiteren: https://goo.gl/k8nQzx

Ms. 76, 84, 127, 150, 305, 381]

Mit der Suche nach allemand und der Einschränkung auf Handschriften werden auch etliche Handschriften der BNU Strasbourg gefunden z.B. 'Der Heiligen Leben'

https://www.handschriftencensus.de/13668

Gibt man in der erweiterten Suche von Gallica im Titel

manuscrits allemands

ein, erhält man über 100 Treffer, darunter die Twinger-Handschrift Ms. 2935 mit dem Bericht des Hans Fründ über eine Hexenverfolgung im Wallis. Die Handschrift stellte Georg Modestin 2005 vor (mit Edition des Fründ-Berichts):

https://doc.rero.ch/record/22050/files/I-N-268_2005_10_00.pdf

Leider stellt sich heraus, dass in diesem Fall - ohne Kennzeichnung in den Metadaten - nur einige Seiten digitalisiert wurden, während andere (wenige) Straßburger Handschriften wie obiges Legendar durchaus komplett vorliegen.

Bei https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10224630q.r=.langDE ist nicht auf Anhieb klar, ob das Ms. komplett ist - was soll das, nur etwa die Hälfte der Seiten ins Netz zu stellen?

Die oberrheinische Mystik ist umgezogen, die Links unter

https://www.bnu.fr/collections/la-bibliotheque-numerique/la-mystique-rhenane

funktionieren nicht mehr, was der Handschriftensus bisher nicht realisiert hat.

Ziemlich unerfreulich berührt, dass man auf

https://www.numistral.fr/

mit der Eingabe von liber die Meyer'sche Reformchronik nicht mehr findet.

Sie liegt auf Gallica

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b102247968

Was für ein Schrott!

'

https://archiv.twoday.net/stories/453141651/#598966422

sondern auch

Ms. 334 'Wandelart-Fragment

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525031211/f7.item

[Die weiteren: https://goo.gl/k8nQzx

Ms. 76, 84, 127, 150, 305, 381]

Mit der Suche nach allemand und der Einschränkung auf Handschriften werden auch etliche Handschriften der BNU Strasbourg gefunden z.B. 'Der Heiligen Leben'

https://www.handschriftencensus.de/13668

Gibt man in der erweiterten Suche von Gallica im Titel

manuscrits allemands

ein, erhält man über 100 Treffer, darunter die Twinger-Handschrift Ms. 2935 mit dem Bericht des Hans Fründ über eine Hexenverfolgung im Wallis. Die Handschrift stellte Georg Modestin 2005 vor (mit Edition des Fründ-Berichts):

https://doc.rero.ch/record/22050/files/I-N-268_2005_10_00.pdf

Leider stellt sich heraus, dass in diesem Fall - ohne Kennzeichnung in den Metadaten - nur einige Seiten digitalisiert wurden, während andere (wenige) Straßburger Handschriften wie obiges Legendar durchaus komplett vorliegen.

Bei https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10224630q.r=.langDE ist nicht auf Anhieb klar, ob das Ms. komplett ist - was soll das, nur etwa die Hälfte der Seiten ins Netz zu stellen?

Die oberrheinische Mystik ist umgezogen, die Links unter

https://www.bnu.fr/collections/la-bibliotheque-numerique/la-mystique-rhenane

funktionieren nicht mehr, was der Handschriftensus bisher nicht realisiert hat.

Ziemlich unerfreulich berührt, dass man auf

https://www.numistral.fr/

mit der Eingabe von liber die Meyer'sche Reformchronik nicht mehr findet.

Sie liegt auf Gallica

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b102247968

Was für ein Schrott!

'

KlausGraf - am Montag, 30. Dezember 2013, 21:56 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Technologische Bilderhandschrift des Nürnberger Patriziers Martin Löffelholz (1505) in Krakau online

https://fbc.pionier.net.pl/id/oai:jbc.bj.uj.edu.pl:258834 (Djvu)

Es handelt sich um den ehemaligen Berliner (nun Krakauer) mgq 132, über den ganz unzulänglich unterrichtet

https://www.handschriftencensus.de/11778

Der Technikhistoriker Franz M. Feldhaus, ehemaliger Ehrendoktor der RWTH, stellte die Handschrift 1933 in den MVGN vor, Emil Reicke schrieb einen biographischen Anhang:

https://periodika.digitale-sammlungen.de/mvgn/Blatt_bsb00001031,00000.html

Die große technikgeschichtliche Bedeutung des Codex stellten unter anderem heraus

Werner Schultheiß in den MVGN 1966

https://periodika.digitale-sammlungen.de/mvgn/Blatt_bsb00000970,00116.html

Gerhard Hirschmann im Familienartikel der NDB:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00016333/image_45

Zur Person (GND):

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=137851367

#fnzhss

Es handelt sich um den ehemaligen Berliner (nun Krakauer) mgq 132, über den ganz unzulänglich unterrichtet

https://www.handschriftencensus.de/11778

Der Technikhistoriker Franz M. Feldhaus, ehemaliger Ehrendoktor der RWTH, stellte die Handschrift 1933 in den MVGN vor, Emil Reicke schrieb einen biographischen Anhang:

https://periodika.digitale-sammlungen.de/mvgn/Blatt_bsb00001031,00000.html

Die große technikgeschichtliche Bedeutung des Codex stellten unter anderem heraus

Werner Schultheiß in den MVGN 1966

https://periodika.digitale-sammlungen.de/mvgn/Blatt_bsb00000970,00116.html

Gerhard Hirschmann im Familienartikel der NDB:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00016333/image_45

Zur Person (GND):

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=137851367

#fnzhss

KlausGraf - am Montag, 30. Dezember 2013, 21:39 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wie

https://researchfragments.blogspot.ch/2013/12/augsburg-sustb-going-digital.html

berichtet, macht das MDZ ausgewählte Handschriften der Augsburger Stadtbibliothek online zugänglich. Ich zähle im OPACplus (Suche nach: SuStB Augsburg cod,) bisher neun Stück. Da Links zu Digitalisaten fehlen, sind im Augenblick davon drei auffindbar auf der ersten Trefferseite von

https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=suchen&ab=SuStB%20Augsburg&kl=&l=de

Update: Die Google Site-Suche bringt auch noch das Psalterium

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00087339/image_1

ans Licht.

https://researchfragments.blogspot.ch/2013/12/augsburg-sustb-going-digital.html

berichtet, macht das MDZ ausgewählte Handschriften der Augsburger Stadtbibliothek online zugänglich. Ich zähle im OPACplus (Suche nach: SuStB Augsburg cod,) bisher neun Stück. Da Links zu Digitalisaten fehlen, sind im Augenblick davon drei auffindbar auf der ersten Trefferseite von

https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=suchen&ab=SuStB%20Augsburg&kl=&l=de

Update: Die Google Site-Suche bringt auch noch das Psalterium

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00087339/image_1

ans Licht.

KlausGraf - am Montag, 30. Dezember 2013, 06:40 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Handschriftencensus hat zum Stadtarchiv Stade nur das Stader Stadtrecht

https://www.handschriftencensus.de/1496

nicht aber die niederdeutsche Stader Reimklage (über Vorkäuferei), die in Wikisource bequem benutzbar ist:

https://de.wikisource.org/wiki/Stader_Reimklage (nach Stammlers mittelniederdeutschem Lesebuch).

Zum Inhalt kurz:

https://www.museen-stade.de/fileadmin/museen-stade.de/medien/bilder/schwedenspeicher/Unterrichtsmaterialien/Stade_im_Mittelalter_Kapitel_4_Handwerker.pdf

Erstabbdruck von Karl Ernst Hermann Krause im Archiv des Vereins für Geschichte und Altertümer der Herzogthümer Bremen und Verden und des Landes Hadeln zu Stade 1 (1862), S. 129-133

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10018372_00142.html

Borchling fand das Original des Amtsbuch der Knochenhauerinnung nicht mehr vor, sondern nur eine spätere Abschrift vom Anfang des 17. Jahrhunderts:

https://www.archive.org/stream/nachrichtenvond16gtgoog#page/n163/mode/2up

Ich darf anmerken, dass weder das Stadtarchiv noch das Staatsarchiv Stade sonderlich hilfreich und kompetent auf meine Anfragen reagiert haben. Zunächst wurde ich vom Staatsarchiv mit einer späteren Abschrift abgespeist, bis ich dann den Hinweis auf die Vorlage Stammlers bzw. Krauses erhielt:

"Unter der Signatur Dep. 10 Nr. 430 (alt: Dep. 10 E.a. 1, Nr. 4) befindet sich im Staatsarchiv Stade eine Handschrift mit verschiedenen Händen vor allem des 15. Jahrhunderts. Darin befindet sich auch auf Bl. 24-29 die Stader Reimklage."

Frühneuzeitliche Überlieferung der Stader Reimklage:

Stadtarchiv Stade: Borchling bezog sich auf ein Archivale im Stadtkundebuch VI, Achtmännerbuch Teil 2, dort "folgt auf S. 922 die Numerierung: 923-929" (Auskunft Stadtarchiv).

Staatsarchiv Stade, Dep. 10 Nr. 455 das Amtsbuch der Knochenhauer (alte Signatur: 10 Ea Nr. 4), Abschrift aus dem Jahr 1663, hochdeutsche Fassung (Auskunft Staatsarchiv)

UB Göttingen (freundliche Auskunft der Bibliothek, rasch und kompetent)

8 Cod. Ms. jurid 764 : III, S. 65 - 69 (18. Jh.)

8 Cod. Ms. jurid 765 : II, Bl. 66v - 67v (17. Jh.)

"In beiden Fällen lautet die letzte Zeile: de ume bottere to en geit." (Also niederdeutsch.)

Siehe auch den Katalog

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0717_b500_jpg.htm

in dem von Borchling erwähnten Stadtkundebuch soll nach seinen Angaben auf S. 265 ein niederdeutsches Gedicht von 43 Zeilen stehen (eine Auskunft dazu wurde von dem Stadtarchiv und der Bürgermeisterin der Stadt Stade verweigert):

Wiltu up erden erbarlich unde düchtig leven

So merk un betracht wat hier steit screven

Godes gebot in groten achten

Unde sinen bevele wilt na Trachten

Einen (von Borchling nicht genannten) Abdruck bot Köster 1856 als "Sittenspiegel aus Stade", angeblich aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Seine Vorlage war eine Handschrift der Predigerbibliothek in Stade. Diese Bibliothek wird vom Stadtarchiv verwahrt, aber das Gedicht konnte nicht ermittelt werden.

https://de.wikisource.org/wiki/Alterth%C3%BCmer,_Geschichten_und_Sagen_der_Herzogth%C3%BCmer_Bremen_und_Verden/Ein_Sittenspiegel_aus_Stade

#forschung

#fnzhss

https://www.handschriftencensus.de/1496

nicht aber die niederdeutsche Stader Reimklage (über Vorkäuferei), die in Wikisource bequem benutzbar ist:

https://de.wikisource.org/wiki/Stader_Reimklage (nach Stammlers mittelniederdeutschem Lesebuch).

Zum Inhalt kurz:

https://www.museen-stade.de/fileadmin/museen-stade.de/medien/bilder/schwedenspeicher/Unterrichtsmaterialien/Stade_im_Mittelalter_Kapitel_4_Handwerker.pdf

Erstabbdruck von Karl Ernst Hermann Krause im Archiv des Vereins für Geschichte und Altertümer der Herzogthümer Bremen und Verden und des Landes Hadeln zu Stade 1 (1862), S. 129-133

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10018372_00142.html

Borchling fand das Original des Amtsbuch der Knochenhauerinnung nicht mehr vor, sondern nur eine spätere Abschrift vom Anfang des 17. Jahrhunderts:

https://www.archive.org/stream/nachrichtenvond16gtgoog#page/n163/mode/2up

Ich darf anmerken, dass weder das Stadtarchiv noch das Staatsarchiv Stade sonderlich hilfreich und kompetent auf meine Anfragen reagiert haben. Zunächst wurde ich vom Staatsarchiv mit einer späteren Abschrift abgespeist, bis ich dann den Hinweis auf die Vorlage Stammlers bzw. Krauses erhielt:

"Unter der Signatur Dep. 10 Nr. 430 (alt: Dep. 10 E.a. 1, Nr. 4) befindet sich im Staatsarchiv Stade eine Handschrift mit verschiedenen Händen vor allem des 15. Jahrhunderts. Darin befindet sich auch auf Bl. 24-29 die Stader Reimklage."

Frühneuzeitliche Überlieferung der Stader Reimklage:

Stadtarchiv Stade: Borchling bezog sich auf ein Archivale im Stadtkundebuch VI, Achtmännerbuch Teil 2, dort "folgt auf S. 922 die Numerierung: 923-929" (Auskunft Stadtarchiv).

Staatsarchiv Stade, Dep. 10 Nr. 455 das Amtsbuch der Knochenhauer (alte Signatur: 10 Ea Nr. 4), Abschrift aus dem Jahr 1663, hochdeutsche Fassung (Auskunft Staatsarchiv)

UB Göttingen (freundliche Auskunft der Bibliothek, rasch und kompetent)

8 Cod. Ms. jurid 764 : III, S. 65 - 69 (18. Jh.)

8 Cod. Ms. jurid 765 : II, Bl. 66v - 67v (17. Jh.)

"In beiden Fällen lautet die letzte Zeile: de ume bottere to en geit." (Also niederdeutsch.)

Siehe auch den Katalog

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0717_b500_jpg.htm

in dem von Borchling erwähnten Stadtkundebuch soll nach seinen Angaben auf S. 265 ein niederdeutsches Gedicht von 43 Zeilen stehen (eine Auskunft dazu wurde von dem Stadtarchiv und der Bürgermeisterin der Stadt Stade verweigert):

Wiltu up erden erbarlich unde düchtig leven

So merk un betracht wat hier steit screven

Godes gebot in groten achten

Unde sinen bevele wilt na Trachten

Einen (von Borchling nicht genannten) Abdruck bot Köster 1856 als "Sittenspiegel aus Stade", angeblich aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Seine Vorlage war eine Handschrift der Predigerbibliothek in Stade. Diese Bibliothek wird vom Stadtarchiv verwahrt, aber das Gedicht konnte nicht ermittelt werden.

https://de.wikisource.org/wiki/Alterth%C3%BCmer,_Geschichten_und_Sagen_der_Herzogth%C3%BCmer_Bremen_und_Verden/Ein_Sittenspiegel_aus_Stade

#forschung

#fnzhss

KlausGraf - am Samstag, 28. Dezember 2013, 23:13 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Über die schändlichen Verkäufe aus dem Bestand der ehemaligen Hofbibliothek Meiningen vor allem auf einer Versteigerung bei Reiss in Königstein 2001 habe ich auch hier kurz berichtet:

https://archiv.twoday.net/stories/3082417/

In die Staatsbibliothek München gelangte als Cgm 9298 die Sachsenspiegel-Handschrift aus der Mitte des 15. Jahrhunderts (Schreibervermerk von 1455), Meiningen, Hofbibliothek Hs. 91.

Handschriftencensus:

https://www.handschriftencensus.de/3867

Die Handschrift ist online:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00076265/image_1

Ältere Beschreibungen:

Meusels Magazin 1794 (Übersicht zu Meininger Handschriften)

https://www.ub.uni-bielefeld.de/cgi-bin/navtif.cgi?pfad=/diglib/aufkl/histlittbibliomag/002941&seite=00000176.TIF&werk=Zeitschriften+der+Aufklaerung&scale=8

Zepernick 1794

https://books.google.de/books?id=v5VAAAAAcAAJ&pg=PA118

Fehlt in der Zusammenstellung Meininger Handschriften im Archiv der Gesellschaft 8, 1843 (Homeyer Nr. 295 nicht aufgeführt)

https://books.google.de/books?id=u-o1AAAAMAAJ&pg=PA671

Bei Homeyer 1856 Nr. 442

https://de.wikisource.org/wiki/Die_deutschen_Rechtsb%C3%BCcher_des_Mittelalters_und_ihre_Handschriften

Rockinger, Schwabenspiegel (SB Wien 1890) Nr. 225

https://archive.org/stream/sitzungsbericht349klasgoog#page/n221/mode/2up

Ludwig Grobe, Die Schätze der Herzoglichen öffentlichen Bibliothek in Meiningen, in: Programm des Herzoglichen Realgymnasiums in Meiningen. Meiningen 1896

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ulbdsp/periodical/pageview/6234471

Beschreibung im HSA von Gerhard Thiele 1938

https://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/Meiningen_700387350000.html

In seinen Meininger Findlingen (Handschriftliche Funde von meinen Bibliotheksreisen. In: Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen (Jg. 1927), philol.-hist. Klasse, Berlin 1928, S. 93-118) beschrieb Edward Schröder S. 114-116 die Handschrift und teilte das Gedicht 'O geselle nu spare din gut', das auf Bl. 106ra-106va steht.

https://archive.org/details/SchroederFunde (mir freundlicherweise von WP:BIBR beschafft, wofür auch hier herzlich gedankt sei)

Bl. 106va steht am Schluss eine Notiz zum 18. Juli 1447: "Stormt man Soyste".

Im Digitalisat:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00076265/image_214

Der gescheiterte Sturm auf Soest

https://archive.org/stream/diechronikenderw02bayeuoft#page/156/mode/2up

war sicher auch überregional bekannt, so dass die Lokalisierung der Handschrift in den Soester Raum nicht gesichert ist.

Über das niederdeutsche Gedicht erfährt man inhaltlich bei Schröder nichts. Er hält es für denkbar, dass es mit dem ebenfalls in der Handschrift überlieferten Gedicht 'Das andere Land' einen Verfasser hat. Da er dazu aber nichts Konkretes anführt, kann das auf sich beruhen.

Zum anderen Land: ²VL 11, 89 (die Handschrift noch unter Meiningen, Staatsarchiv)

DLL

https://books.google.de/books?id=862Mv_hpW6wC&pg=PA46

Abdruck Meusels aus der Meininger Handschrift

https://www.ub.uni-bielefeld.de/cgi-bin/navtif.cgi?pfad=/diglib/aufkl/histlittbibliomag/002941&seite=00000177.TIF&werk=Zeitschriften+der+Aufklaerung&scale=8

Schröder erinnerte sich daran, den Refrain schon einmal gelesen haben, konnte aber nicht angeben wo, und auch seine Gewährsleute vermochten keinen vorangegangenen Druck des Stücks 'O geselle spare din gut' nachzuweisen. Dank Google ermittelt man aber eine zweite Überlieferung des Gedichts, die Schröder in Wattenbachs Abdruck womöglich gelesen hatte.

Leider nach wie vor verschollen ist die Briefsammlung (Lübeck, Stadtbibliothek, Ms. var. 152) des in Lübeck als Syndikus 1464 verstorbenen Gelehrten Simon Batz, über den ein ausgezeichneter Wikipedia-Artikel Auskunft gibt:

https://de.wikipedia.org/wiki/Simon_Batz

[Holger Roggelin teilte freundlicherweise mit, dass die Briefsammlung wieder da sei: inzwischen Ms. hist 8° 1a.]

Die dürftigen Literaturangaben bei

https://www.handschriftencensus.de/17609

wären aus diesem Artikel zu ergänzen. Erwähnt sei nur die Beschreibung des HSA:

https://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700383220004.html

Wilhelm Wattenbach, Gedichte aus einer Lübecker Handschrift, in: Germania 17 (1872), S. 181-190, hier S. 181-184 hatte die "Klage eines alt und arm gewordenen Lebemannes über sein thörichtes Leben" aus Bl. 237v des Briefcodex ediert

https://books.google.de/books?id=mEA9AQAAIAAJ&pg=PA181

Das Lied der Kinderwallfahrer von 1457 liefert einen groben Anhaltspunkt für die Datierung der anderen Stücke.

Die Abweichungen zur etwa gleichzeitigen Meininger Überlieferung sind beträchtlich. Dies betrifft nicht nur die Strophenreihenfolge, sondern auch den Wortlaut einzelner Verse.

Meiningen Strophe 1 entspricht Lübeck Strophe 1; 2=2, 3=3, 4 ohne Gegenstück in Lübeck, 5=8, 6=4, 7 ohne Gegenstück, 8=5, 9=6, 10=7, 11=9, 12=10, 13 ohne Gegenstück.

Das Gedicht plädiert in beiden Fassungen für ein mäßiges (gottgefälliges) Leben, indem es frühere Verschwendung als wertlos darstellt. Der als Geselle angesprochene Adressat soll sein Geld sparen und nicht auf weltliche Dinge verwenden.

#forschung

https://archiv.twoday.net/stories/3082417/

In die Staatsbibliothek München gelangte als Cgm 9298 die Sachsenspiegel-Handschrift aus der Mitte des 15. Jahrhunderts (Schreibervermerk von 1455), Meiningen, Hofbibliothek Hs. 91.

Handschriftencensus:

https://www.handschriftencensus.de/3867

Die Handschrift ist online:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00076265/image_1

Ältere Beschreibungen:

Meusels Magazin 1794 (Übersicht zu Meininger Handschriften)

https://www.ub.uni-bielefeld.de/cgi-bin/navtif.cgi?pfad=/diglib/aufkl/histlittbibliomag/002941&seite=00000176.TIF&werk=Zeitschriften+der+Aufklaerung&scale=8

Zepernick 1794

https://books.google.de/books?id=v5VAAAAAcAAJ&pg=PA118

Fehlt in der Zusammenstellung Meininger Handschriften im Archiv der Gesellschaft 8, 1843 (Homeyer Nr. 295 nicht aufgeführt)

https://books.google.de/books?id=u-o1AAAAMAAJ&pg=PA671

Bei Homeyer 1856 Nr. 442

https://de.wikisource.org/wiki/Die_deutschen_Rechtsb%C3%BCcher_des_Mittelalters_und_ihre_Handschriften

Rockinger, Schwabenspiegel (SB Wien 1890) Nr. 225

https://archive.org/stream/sitzungsbericht349klasgoog#page/n221/mode/2up

Ludwig Grobe, Die Schätze der Herzoglichen öffentlichen Bibliothek in Meiningen, in: Programm des Herzoglichen Realgymnasiums in Meiningen. Meiningen 1896

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ulbdsp/periodical/pageview/6234471

Beschreibung im HSA von Gerhard Thiele 1938

https://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/Meiningen_700387350000.html

In seinen Meininger Findlingen (Handschriftliche Funde von meinen Bibliotheksreisen. In: Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen (Jg. 1927), philol.-hist. Klasse, Berlin 1928, S. 93-118) beschrieb Edward Schröder S. 114-116 die Handschrift und teilte das Gedicht 'O geselle nu spare din gut', das auf Bl. 106ra-106va steht.

https://archive.org/details/SchroederFunde (mir freundlicherweise von WP:BIBR beschafft, wofür auch hier herzlich gedankt sei)

Bl. 106va steht am Schluss eine Notiz zum 18. Juli 1447: "Stormt man Soyste".

Im Digitalisat:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00076265/image_214

Der gescheiterte Sturm auf Soest

https://archive.org/stream/diechronikenderw02bayeuoft#page/156/mode/2up

war sicher auch überregional bekannt, so dass die Lokalisierung der Handschrift in den Soester Raum nicht gesichert ist.

Über das niederdeutsche Gedicht erfährt man inhaltlich bei Schröder nichts. Er hält es für denkbar, dass es mit dem ebenfalls in der Handschrift überlieferten Gedicht 'Das andere Land' einen Verfasser hat. Da er dazu aber nichts Konkretes anführt, kann das auf sich beruhen.

Zum anderen Land: ²VL 11, 89 (die Handschrift noch unter Meiningen, Staatsarchiv)

DLL

https://books.google.de/books?id=862Mv_hpW6wC&pg=PA46

Abdruck Meusels aus der Meininger Handschrift

https://www.ub.uni-bielefeld.de/cgi-bin/navtif.cgi?pfad=/diglib/aufkl/histlittbibliomag/002941&seite=00000177.TIF&werk=Zeitschriften+der+Aufklaerung&scale=8

Schröder erinnerte sich daran, den Refrain schon einmal gelesen haben, konnte aber nicht angeben wo, und auch seine Gewährsleute vermochten keinen vorangegangenen Druck des Stücks 'O geselle spare din gut' nachzuweisen. Dank Google ermittelt man aber eine zweite Überlieferung des Gedichts, die Schröder in Wattenbachs Abdruck womöglich gelesen hatte.

Leider nach wie vor verschollen ist die Briefsammlung (Lübeck, Stadtbibliothek, Ms. var. 152) des in Lübeck als Syndikus 1464 verstorbenen Gelehrten Simon Batz, über den ein ausgezeichneter Wikipedia-Artikel Auskunft gibt:

https://de.wikipedia.org/wiki/Simon_Batz

[Holger Roggelin teilte freundlicherweise mit, dass die Briefsammlung wieder da sei: inzwischen Ms. hist 8° 1a.]

Die dürftigen Literaturangaben bei

https://www.handschriftencensus.de/17609

wären aus diesem Artikel zu ergänzen. Erwähnt sei nur die Beschreibung des HSA:

https://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700383220004.html

Wilhelm Wattenbach, Gedichte aus einer Lübecker Handschrift, in: Germania 17 (1872), S. 181-190, hier S. 181-184 hatte die "Klage eines alt und arm gewordenen Lebemannes über sein thörichtes Leben" aus Bl. 237v des Briefcodex ediert

https://books.google.de/books?id=mEA9AQAAIAAJ&pg=PA181

Das Lied der Kinderwallfahrer von 1457 liefert einen groben Anhaltspunkt für die Datierung der anderen Stücke.

Die Abweichungen zur etwa gleichzeitigen Meininger Überlieferung sind beträchtlich. Dies betrifft nicht nur die Strophenreihenfolge, sondern auch den Wortlaut einzelner Verse.

Meiningen Strophe 1 entspricht Lübeck Strophe 1; 2=2, 3=3, 4 ohne Gegenstück in Lübeck, 5=8, 6=4, 7 ohne Gegenstück, 8=5, 9=6, 10=7, 11=9, 12=10, 13 ohne Gegenstück.

Das Gedicht plädiert in beiden Fassungen für ein mäßiges (gottgefälliges) Leben, indem es frühere Verschwendung als wertlos darstellt. Der als Geselle angesprochene Adressat soll sein Geld sparen und nicht auf weltliche Dinge verwenden.

#forschung

KlausGraf - am Freitag, 27. Dezember 2013, 23:31 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine hübsche Auswahl digitalisierter Handschriften:

https://wh1350.at/literatur-und-quellen/viele-bunte-bilder-illuminierte-handschriften-quer-durch-die-epochen/

https://wh1350.at/literatur-und-quellen/viele-bunte-bilder-illuminierte-handschriften-quer-durch-die-epochen/

KlausGraf - am Freitag, 27. Dezember 2013, 21:55 - Rubrik: Kodikologie

"Unter dem nächsten Stiftsbibliothekar, P. Anselm Salzer, Verfasser einer fünfbändigen Illustrierten Geschichte der deutschen Literatur (1926-1932) und von 1918 bis 1937 Direktor des Stiftsgymnasiums, erlitt die Bibliothek eine weitere Bestandseinbuße. Die wirtschaftliche Situation der Zwischenkriegszeit erzwang den Verkauf der kostbarsten Bücher. Von 304 vorhandenen mittelalterlichen Hss. wurden 34 veräußert, von den 510 Inkunabeln 233. Während etwa 10 Hss., glücklicherweise die wertvollsten, z. T. in den USA, z. T. in Deutschland ausfindig gemacht werden konnten, wurde noch keine der verkauften Inkunabeln identifiziert. Der damals amtierende Abt Theodor Springer (reg. 1920-1958) soll von diesem Verlust derart betroffen gewesen sein, daß er angeblich die Bibliothek nie wieder aufsuchte."

https://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Benediktinerstift_(Seitenstetten)

Zur Bibliothek des niederösterreichischen Benediktinerklosters siehe auch

https://kulturgueter.kath-orden.at/benediktinerstift-seitenstetten

https://www.klosterbibliotheken.at/bundeslaender1.htm

Kurzbeschreibungen der mittelalterlichen Handschriften legte 2005 Christine Glaßner vor:

https://www.ksbm.oeaw.ac.at/seit/inv/seitenstetten_inventar.pdf

"Cod. 63 --- Verkauft: Paris, Hotel Drouot, 24. Mai 1934, Nr. 160 (Krämer, Scriptores).

Verbleib unbekannt

Pap.

15. Jh.

G: Verkauft (Cerny 1967, 72 Anm. 11).

L: Joseph Chmel: Bericht über eine im Jahre 1831 unternommene kleine Reise zum Behufe der Oesterr.

Geschichts-Quellen-Sammlung. Oesterreichische Zeitschrift für Geschichts- und Staatskunde (hrsg. von Johann Paul

Kaltenbaeck) 2 (1836) 369-371, 376, 379 f., 383 f., 388, 392, 395 f., 404, 407 f., hier: 380 Nr. 19.

Rudolf Wolkan: Aus österreichischen Handschriftenkatalogen. III: Aus den Handschriften des Benediktinerstiftes

Seitenstetten. Österreichische Zeitschrift für Bibliothekswesen 3. Folge 1 = 17 (1913) 2-7, 186-194, hier: 186.

[63]

Iohannes Regiomontanus: Canones in librum directionum (Thorndike–Kibre 1357.7).

Inc.: Reverendissimo in Christo patri ac domino domino Iohanni archiepiscopo Strigoniensi Iohannes de Regio

Monte se humiliter commendat... Magnam esse admodum et fuisse semper in edendis libris difficultatem

Expl.: quas ubi pro acumine ingenii tui probaveris in publicum prodire iubeto. Vale praesulum decus. –

(Schreibername ?) Per me magistrum Iohannem de Kuppferberg."

Chmel:

https://books.google.de/books?id=EEdAAAAAYAAJ&pg=PA380

Wolkan

https://www.klosterbibliotheken.at/texte/wolkan_handschriften_III.pdf

Eintrag im Katalog aus dem 18. Jh.

https://manuscripta.at/_scripts/php/cat2pdf.php?cat=seitenstetten&ms_code=AT7800-63

Die Handschrift zählt zu den von Martin Wagendorfer erforschten Wiener Universitätshandschriften, die nach Seitenstetten gelangten.

https://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/mssList.php?cat=seitenstettenmssuniv

Zum Schreiber Johannes Reybel de Kupferberg (Mag.; Uni. Wien ab 1451; Pfarrer v. Cremnitia; +1509 ?)

https://www.onb.ac.at/sammlungen/hschrift/kataloge/universitaet/Register.htm

Mittels Suche bei Google nach dem Schreiber war der heutige Aufbewahrungsort sofort gefunden:

Philadelphia, University of Pennsylvania Library, Cod. LJS 172

https://dla.library.upenn.edu/dla/medren/record.html?id=MEDREN_5877833

https://130.91.116.150/ljs/view.cfm?option=view&MANID=ljs172

Die Seitenstettener Provenienz ist dort unbekannt. Die Handschrift gehört nach Wien und nicht nach Ungarn.

David McKnight sandte mir freundlicherweise das auch unter

https://schoenberginstitute.files.wordpress.com/2013/10/schoenbergmscollection.pdf

öffentlich einsehbare PDF über die Schoenberg-Schenkung an UPenn, zu der auch LJS 172 zählt. Ein Digitalisat der Handschrift ist leider noch nicht online.

[Jetzt schon (August 2014):

https://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/5877833 ]

#forschung

Stiftsbibliothek von Henry Kellner (Eigenes Werk) [CC-BY-SA-3.0-at ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en )], via Wikimedia Commons

Stiftsbibliothek von Henry Kellner (Eigenes Werk) [CC-BY-SA-3.0-at ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en )], via Wikimedia Commons

https://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Benediktinerstift_(Seitenstetten)

Zur Bibliothek des niederösterreichischen Benediktinerklosters siehe auch

https://kulturgueter.kath-orden.at/benediktinerstift-seitenstetten

https://www.klosterbibliotheken.at/bundeslaender1.htm

Kurzbeschreibungen der mittelalterlichen Handschriften legte 2005 Christine Glaßner vor:

https://www.ksbm.oeaw.ac.at/seit/inv/seitenstetten_inventar.pdf

"Cod. 63 --- Verkauft: Paris, Hotel Drouot, 24. Mai 1934, Nr. 160 (Krämer, Scriptores).

Verbleib unbekannt

Pap.

15. Jh.

G: Verkauft (Cerny 1967, 72 Anm. 11).

L: Joseph Chmel: Bericht über eine im Jahre 1831 unternommene kleine Reise zum Behufe der Oesterr.

Geschichts-Quellen-Sammlung. Oesterreichische Zeitschrift für Geschichts- und Staatskunde (hrsg. von Johann Paul

Kaltenbaeck) 2 (1836) 369-371, 376, 379 f., 383 f., 388, 392, 395 f., 404, 407 f., hier: 380 Nr. 19.

Rudolf Wolkan: Aus österreichischen Handschriftenkatalogen. III: Aus den Handschriften des Benediktinerstiftes

Seitenstetten. Österreichische Zeitschrift für Bibliothekswesen 3. Folge 1 = 17 (1913) 2-7, 186-194, hier: 186.

[63]

Iohannes Regiomontanus: Canones in librum directionum (Thorndike–Kibre 1357.7).

Inc.: Reverendissimo in Christo patri ac domino domino Iohanni archiepiscopo Strigoniensi Iohannes de Regio

Monte se humiliter commendat... Magnam esse admodum et fuisse semper in edendis libris difficultatem

Expl.: quas ubi pro acumine ingenii tui probaveris in publicum prodire iubeto. Vale praesulum decus. –

(Schreibername ?) Per me magistrum Iohannem de Kuppferberg."

Chmel:

https://books.google.de/books?id=EEdAAAAAYAAJ&pg=PA380

Wolkan

https://www.klosterbibliotheken.at/texte/wolkan_handschriften_III.pdf

Eintrag im Katalog aus dem 18. Jh.

https://manuscripta.at/_scripts/php/cat2pdf.php?cat=seitenstetten&ms_code=AT7800-63

Die Handschrift zählt zu den von Martin Wagendorfer erforschten Wiener Universitätshandschriften, die nach Seitenstetten gelangten.

https://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/mssList.php?cat=seitenstettenmssuniv

Zum Schreiber Johannes Reybel de Kupferberg (Mag.; Uni. Wien ab 1451; Pfarrer v. Cremnitia; +1509 ?)

https://www.onb.ac.at/sammlungen/hschrift/kataloge/universitaet/Register.htm

Mittels Suche bei Google nach dem Schreiber war der heutige Aufbewahrungsort sofort gefunden:

Philadelphia, University of Pennsylvania Library, Cod. LJS 172

https://dla.library.upenn.edu/dla/medren/record.html?id=MEDREN_5877833

https://130.91.116.150/ljs/view.cfm?option=view&MANID=ljs172

Die Seitenstettener Provenienz ist dort unbekannt. Die Handschrift gehört nach Wien und nicht nach Ungarn.

David McKnight sandte mir freundlicherweise das auch unter

https://schoenberginstitute.files.wordpress.com/2013/10/schoenbergmscollection.pdf

öffentlich einsehbare PDF über die Schoenberg-Schenkung an UPenn, zu der auch LJS 172 zählt. Ein Digitalisat der Handschrift ist leider noch nicht online.

[Jetzt schon (August 2014):

https://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/5877833 ]

#forschung

Stiftsbibliothek von Henry Kellner (Eigenes Werk) [CC-BY-SA-3.0-at ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en )], via Wikimedia Commons

Stiftsbibliothek von Henry Kellner (Eigenes Werk) [CC-BY-SA-3.0-at ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en )], via Wikimedia CommonsKlausGraf - am Freitag, 27. Dezember 2013, 21:26 - Rubrik: Kodikologie

Im Sommer 2013 wurde gemeldet:

https://www.uni-salzburg.ac.at/index.php?id=52541&newsid=4503&f=0

"In einer Handschrift aus dem frühen 9. Jahrhundert, die heute in der Kölner Dombibliothek aufbewahrt wird, ist der Forscher durch Zufall auf Fortunatians Text gestoßen, der dort allerdings ohne Angabe des Autornamens enthalten ist. Hätte Lukas Dorfbauer nicht jene drei bisher bekannten Textstellen im Kopf gehabt, wäre die Zuordnung nicht möglich gewesen. So aber konnte er seinen Verdacht bald überprüfen: „Wenn alle drei bekannten Ausschnitte in einem einzigen zusammenhängenden Text vereint sind, dessen Inhalt und Sprache überdies zu der entsprechenden Zeit passen, ist jeder Zweifel auszuschließen“, erklärt der Philologe. Er habe diese Entdeckung „vom Schreibtisch aus gemacht und nicht in der Dombibliothek Köln direkt“: Bereits seit ungefähr zehn Jahren ist die mittelalterliche Handschrift mit der Katalognummer 17 in digitalisierter Form verfügbar. „Seit diese Handschrift im Internet frei zugänglich ist, konnte sie jeder ansehen“, erzählt Dorothea Weber. „Ich bin sicher nicht der erste, der diese Handschrift angesehen hat, und trotzdem galt der darin enthaltene Text bisher als anonymer Kommentar aus dem Mittelalter“, ergänzt Lukas Dorfbauer."

https://www.uni-salzburg.ac.at/index.php?id=52541&newsid=4503&f=0

"In einer Handschrift aus dem frühen 9. Jahrhundert, die heute in der Kölner Dombibliothek aufbewahrt wird, ist der Forscher durch Zufall auf Fortunatians Text gestoßen, der dort allerdings ohne Angabe des Autornamens enthalten ist. Hätte Lukas Dorfbauer nicht jene drei bisher bekannten Textstellen im Kopf gehabt, wäre die Zuordnung nicht möglich gewesen. So aber konnte er seinen Verdacht bald überprüfen: „Wenn alle drei bekannten Ausschnitte in einem einzigen zusammenhängenden Text vereint sind, dessen Inhalt und Sprache überdies zu der entsprechenden Zeit passen, ist jeder Zweifel auszuschließen“, erklärt der Philologe. Er habe diese Entdeckung „vom Schreibtisch aus gemacht und nicht in der Dombibliothek Köln direkt“: Bereits seit ungefähr zehn Jahren ist die mittelalterliche Handschrift mit der Katalognummer 17 in digitalisierter Form verfügbar. „Seit diese Handschrift im Internet frei zugänglich ist, konnte sie jeder ansehen“, erzählt Dorothea Weber. „Ich bin sicher nicht der erste, der diese Handschrift angesehen hat, und trotzdem galt der darin enthaltene Text bisher als anonymer Kommentar aus dem Mittelalter“, ergänzt Lukas Dorfbauer."

KlausGraf - am Freitag, 27. Dezember 2013, 20:39 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen