Hilfswissenschaften

Als Ergänzung zu https://archiv.twoday.net/stories/59204071/

teilt mir Falk Eisermann freundlicherweise mit:

Die kursorische Durchsicht von monasterium.net hat bisher Digitalisate von 20 Inkunabel-Einblattdrucken aus den beteiligten Archiven erbracht. Dies ist an sich keine besonders bemerkenswerte Zahl, jedoch waren nicht nur die meisten hier verzeichneten Exemplare bisher nicht bekannt, auch sind nicht weniger als fünf dieser Drucke bislang bibliographisch noch überhaupt nicht bekannt gewesen. Es handelt sich um folgende neue GW-Nummern:

0954615N Eysenflam, Johann Ulrich: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. Formular für Männer. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928)]. Hauptstaatsarchiv München.

M2198250 Maximilian I.: Bescheinigung über empfangene Vorschüsse auf den Gemeinen Pfennig. Donauwörth, 12.III.1496. Formular für besondere Fälle. [Augsburg: Erhard Ratdolt, nicht vor 12.III.1496]. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien.

M3078120 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne, nicht nach 9.IV.1489]. Landesarchiv Bregenz.

M3074620 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Ingolstadt: Drucker des Lescherius, nicht nach 9.IV.1490]. Landesarchiv Brno.

M4449450 Summarium tertiae bullae indulgentiarum pro tuitione fidei et insulae Rhodi concessarum. [Augsburg: Hermann Kästlin, nicht vor 4.V.1480]. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien.

Vollständige Beschreibungen unter www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de. Weitere Inkunabel-Funde in monasterium.net gerne an mich.

teilt mir Falk Eisermann freundlicherweise mit:

Die kursorische Durchsicht von monasterium.net hat bisher Digitalisate von 20 Inkunabel-Einblattdrucken aus den beteiligten Archiven erbracht. Dies ist an sich keine besonders bemerkenswerte Zahl, jedoch waren nicht nur die meisten hier verzeichneten Exemplare bisher nicht bekannt, auch sind nicht weniger als fünf dieser Drucke bislang bibliographisch noch überhaupt nicht bekannt gewesen. Es handelt sich um folgende neue GW-Nummern:

0954615N Eysenflam, Johann Ulrich: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. Formular für Männer. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928)]. Hauptstaatsarchiv München.

M2198250 Maximilian I.: Bescheinigung über empfangene Vorschüsse auf den Gemeinen Pfennig. Donauwörth, 12.III.1496. Formular für besondere Fälle. [Augsburg: Erhard Ratdolt, nicht vor 12.III.1496]. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien.

M3078120 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne, nicht nach 9.IV.1489]. Landesarchiv Bregenz.

M3074620 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Ingolstadt: Drucker des Lescherius, nicht nach 9.IV.1490]. Landesarchiv Brno.

M4449450 Summarium tertiae bullae indulgentiarum pro tuitione fidei et insulae Rhodi concessarum. [Augsburg: Hermann Kästlin, nicht vor 4.V.1480]. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien.

Vollständige Beschreibungen unter www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de. Weitere Inkunabel-Funde in monasterium.net gerne an mich.

KlausGraf - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 19:13 - Rubrik: Hilfswissenschaften

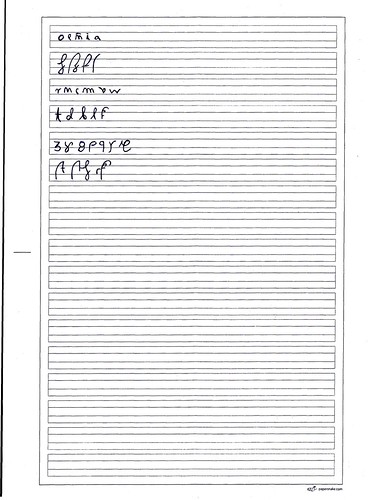

Im Paläographie-Unterricht hat sich bewährt, die Lernenden in eine Vorlage Buchstabenformen zeichnen zu lassen.

Vorlage:

https://www.papersnake.de/grundschule/klasse1.pdf

1. Zeile: Vokale

2. Zeile: Buchstaben über 3 Felder

3. Zeile: Buchstaben ohne Ober- oder Unterlänge

4. Zeile: Buchstaben mit Oberlänge

5. Zeile: Buchstaben mit Unterlänge

6. Zeile: Buchstabenverbindungen

Vorlage der Buchstabenformen: mein geliebter Partenstein-Text von 1518

https://archivalia.tumblr.com/post/13559415901/document-on-the-partenstein-zentgericht-1518

10 Goldene Regeln der Paläographie

https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/6ZumcUvJVxS

1. P. ist die Kunst des genauen Hinschauens

2. Suche den Vokal

3. Strichelchen zählen

4. In manchen Fällen kann nur das Vorverständnis entscheiden

5. Nicht von oben oder von unten kommenden Strichen verwirren lassen, sondern diese wegdenken

6. u und v sind im 16. Jh. austauschbar

7. Wenn du es nicht von vorne lesen kannst, lies es von hinten

8. Du sollst nie raten

9. Im Zweifel ist es ein w

10. Schaffe Inseln des Wissens (Lückentexte)

Die Abbildung stellte freundlicherweise Moritz Kahlke, derzeit Praktikant am Hochschularchiv der RWTH Aachen, zur Verfügung.

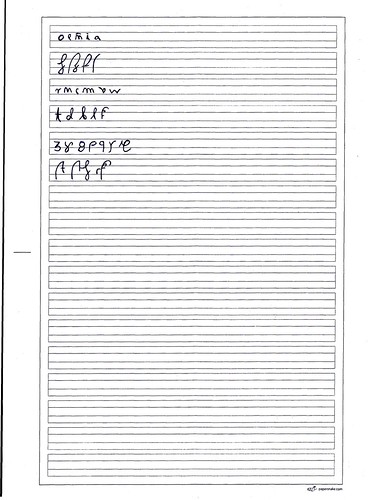

Die Abbildung stellte freundlicherweise Moritz Kahlke, derzeit Praktikant am Hochschularchiv der RWTH Aachen, zur Verfügung.

Vorlage:

https://www.papersnake.de/grundschule/klasse1.pdf

1. Zeile: Vokale

2. Zeile: Buchstaben über 3 Felder

3. Zeile: Buchstaben ohne Ober- oder Unterlänge

4. Zeile: Buchstaben mit Oberlänge

5. Zeile: Buchstaben mit Unterlänge

6. Zeile: Buchstabenverbindungen

Vorlage der Buchstabenformen: mein geliebter Partenstein-Text von 1518

https://archivalia.tumblr.com/post/13559415901/document-on-the-partenstein-zentgericht-1518

10 Goldene Regeln der Paläographie

https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/6ZumcUvJVxS

1. P. ist die Kunst des genauen Hinschauens

2. Suche den Vokal

3. Strichelchen zählen

4. In manchen Fällen kann nur das Vorverständnis entscheiden

5. Nicht von oben oder von unten kommenden Strichen verwirren lassen, sondern diese wegdenken

6. u und v sind im 16. Jh. austauschbar

7. Wenn du es nicht von vorne lesen kannst, lies es von hinten

8. Du sollst nie raten

9. Im Zweifel ist es ein w

10. Schaffe Inseln des Wissens (Lückentexte)

Die Abbildung stellte freundlicherweise Moritz Kahlke, derzeit Praktikant am Hochschularchiv der RWTH Aachen, zur Verfügung.

Die Abbildung stellte freundlicherweise Moritz Kahlke, derzeit Praktikant am Hochschularchiv der RWTH Aachen, zur Verfügung.KlausGraf - am Dienstag, 6. Dezember 2011, 17:04 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Archaeologik gibt Hinweise auf jüngere Funde im deutschsprachigen Raum:

https://archaeologik.blogspot.com/2011/12/das-buch-im-grab-text-und.html

Siehe Bericht zum Fund in Bebenhausen 2008

https://www.dgamn.de/uploads/mbl23/Mitteilungen23-web-09vosslerwolf.pdf

Ob Buchrestauratoren das Buch nicht doch öffnen könnten?

https://archaeologik.blogspot.com/2011/12/das-buch-im-grab-text-und.html

Siehe Bericht zum Fund in Bebenhausen 2008

https://www.dgamn.de/uploads/mbl23/Mitteilungen23-web-09vosslerwolf.pdf

Ob Buchrestauratoren das Buch nicht doch öffnen könnten?

KlausGraf - am Samstag, 3. Dezember 2011, 17:19 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 05:37 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mein Beitrag https://archiv.twoday.net/stories/5878332/ stützte sich auf das Regest einer Georgianums-Urkunde. Inzwischen ist das aufschlussreiche Stück online:

https://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-AHGM/Urkunden/AHG_I_8%2860%7C148%29/charter

https://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-AHGM/Urkunden/AHG_I_8%2860%7C148%29/charter

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 03:09 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.ustc.ac.uk/md1516/index.php

Was soll so ein Schrottprojekt ohne durchgehende Standortnachweise und Filter für Digitalisate?

Update: Und natürlich nicht Open Data! Also eine nutzlose Insellösung.

Was soll so ein Schrottprojekt ohne durchgehende Standortnachweise und Filter für Digitalisate?

Update: Und natürlich nicht Open Data! Also eine nutzlose Insellösung.

KlausGraf - am Dienstag, 15. November 2011, 01:24 - Rubrik: Hilfswissenschaften

Gemäß einem vor dem Amtsgericht Siegburg geschlossenen Vergleich habe ich mich verpflichtet, in Archivalia ein bestimmtes Wort hinsichtlich der Arbeitsweise Schulers nur dann zu verwenden, wenn deutlich wird, welches konkrete Werk aus welchen Gründen ich mit diesem Adjektiv belegen möchte.

https://archiv.twoday.net/stories/16564348/

Zur Arbeitsweise Schulers:

https://archiv.twoday.net/stories/3914222/ (Abkürzungslexikon)

https://archiv.twoday.net/stories/16564368/ (Dissertationsbetreuung)

[Nachtrag: https://archiv.twoday.net/stories/96988530/ Lexikonartikel ]

Einem Nachtrag zu https://archiv.twoday.net/stories/49586414/ entnimmt man, dass Schuler in seiner Notarsdatenbank bei Johannes Selbach fehlerhaft gearbeitet hat, indem er ihn mit seinem mutmaßlichen Sohn Eberhard verwechselte und die Forschung durch das vermeintliche Belegdatum 1480 gravierend in die Irre führt.

Gemeint ist das Repertorium Germanicum notariorum publicorum (RGN) von Peter Johannes Schuler

https://www.hgw-online.net/menschzeichen/dbnotare/

Hinreichende Erläuterungen zu dieser Datenbank und insbesondere den Datenquellen sind nicht aufzufinden, deren Umfang derzeit angegeben wird mit:

Anzahl der Datensätze: 5328

Anzahl der Signete: 968

Anzahl der Rheinischen: 709 [gemeint sind offenbar rheinische Notare, wie rheinisch definiert ist, erfährt man nicht.]

Es fehlt ein Literatur- und Abkürzungsverzeichnis.

Es ist unklar, in welchem Umfang das 1987 erschienene Werk Schulers "Notare Südwestdeutschlands" Eingang gefunden hat. Man sollte annehmen, dass es den Grundstock bildet, aber weit gefehlt. Teilweise gibt es OCR-erfasste Artikel, teilweise aber auch Artikel, die nur neues Material enthalten, aber nicht das alte. Und es fehlen Notare aus dem Verzeichnis von 1987 ganz.

Der ausführliche Artikel Jodocus de Pfullendorf Nr. 986 liegt auch in der Datenbank vor, Zusätze gibt es anscheinend nicht. Er ist offenbar mit OCR erfasst worden, doch zeigt schon eine oberflächliche Durchsicht, dass eine sorgfältige Korrektur NICHT stattgefunden hat.

Statt Jodocus heißt die Person in der Datenbank auch Judocus bzw. Joducus (und zwar abweichend von der gedruckten Vorlage). Der Name der Bearbeiterin des Rottweiler Patriziats Elben wird mehrfach als Eiben wiedergegeben. Bereits in der gedruckten Vorlage ist die Signatur der Hofgerichtsordnung falsch wiedergegeben (HH statt HB). Zu Jos von Pfullendorf:

https://archiv.twoday.net/stories/11561810/

https://archiv.twoday.net/stories/34628773/

Schuler 1987 Nr. 987 Philippi fehlt in der Datenbank. Nr. 988 Phunser ist wieder vorhanden, allerdings ohne die Anmerkungen = Nachweise und mit typischem OCR-Fehler cHirin (statt darin). Nr. 989 Pictoris fehlt.

Zu Nr. 990 gibt es andere Belege, ohne dass die Belege von 1987 wiederholt werden oder auch nur auf ihre Existenz hingewiesen wird!

(Das ist z.B. auch der Fall bei Jacob Hartberg Nr. 495a oder Nr. 1236, Johannes Selbach.)

Nr. 991 und 992 fehlen.

Nr. 993 (Conradus Piscatoris, Stadtschreiber und Notar in Nördlingen) ist eine Mischung aus altem und neuem Material, ohne dass ein zutreffender Eindruck von der Person vermittelt wird. Wichtige Informationen aus der Druckausgabe fehlen (Stadtschreiber, gestorben Sept. 1451), der eher unwichtige Jahrtagsbeleg der Karmeliter 1439 wird wiederholt, wohl weil in der Druckfassung 1987 fehlerhaft Mehrstat statt Melerstat stand:

https://books.google.de/books?id=cNJVAAAAYAAJ&q=johannes+melerstat

Nr. 994 ist gleich zweimal vorhanden:

"Johannes, pistpris [SIC!!] de Lunekirch" (mehr erfährt man nicht über ihn)

Im anderen Eintrag fehlt der zweite Beleg (aus dem Verzeichnis von 1987).

Nr. 995 ist inhaltlich komplett präsent, aber mit grotesk entstellender OCR in Quellenzitat: ""Conrad Pistoris soman neut Conlor von Ebingen" (statt: so man nent Cantor) und leicht umformuliert (wohnte statt wohnh.)

Nr. 996 ist zweimal präsent, als Gerardus und Gererardus, aber der Beleg aus der Druckausgabe 1438 fehlt.

Nr. 997-999 fehlen!

Laut Datenbank stammt Nr. 1000 Heinrich Pregler aus Nonoforo (recte: Novoforo), was als "[neumaskt in das Oberpfalz]" aufgelöst wird, die Druckausgabe zitierte die Wiener Matrikel mit Wernerus de Pregler de Novoforo, was in der Datenbank so lautet: Wiruerus de Pregler de Nonoforo.

Gehen wir nun zurück zu Johannes Baldung Nr. 49, mir wohlvertraut: https://archiv.twoday.net/stories/16585225/

Schuler hat hier einfach die lange Liste seiner Belege 1987 zusammengekürzt und eigenartigerweise eine bibliographische Angabe seines seinerzeitigen Buchs eingemengt:

1465 Mai 4, Schwäb. Gmünd (Nitsch UU Schwäb. Gmünd Nr. 1411); 1466 Juni 13, Schwäb. Gmünd (ebd. Nr. 712, 1449); 1467 Apr. 27, Schwäb. Gmünd (ebd. Nr. 1467; Deibele Katharinenspit. Nr. 41); 1467 Mai 2, Schwäb. Gmünd (Nitsch UU Schwäb. Gmünd Nr. 1079); 1467 Juli 14, Schwäb. Gmünd (ebd. Nr. 1592); "siehe Schuler, Notare Südwestdeutschlands, Reihe B, Band 90" 1490 Febr. 4 (HStSt, A. 499 U 819); 1512 Apr. 24, Schwäb. Gmünd (HStASt., A. 499 U 195); 1513 Febr. 20, Schwäb. Gmünd (ebd. U 776); 1513 Sept. 27, Schwäb. Gmünd (Nitsch SpitA Nr. 757,758); 1514 Apr. 7 (ebd. Nr. 761)

Bei seinem mutmaßlichen Vater Nr. 48 (Johannes Baldung der Ältere) fehlen alle Nachweise und es wurde der Streit mit Konrad Mettelmann weggelassen.

Der Speyerer Stadtschreiber und Notar Marcus Mommenson erscheint mit gleichem Heidelberger Immatrikulationsdatum aber unterschiedlichen Belegen zweimal: als Mommeson und als Mommenson, letzterer Artikel entspricht der Druckfassung 1987.

Die Volltextsuche verdient übrigens diesen Namen nicht, denn bei Gmünd oder Göppingen (beides Namen mit Umlauten) versagt sie (auch gmuend/gmund hilft nicht weiter).

Johannes Härer aus Schwäbisch Gmünd ist daher über die Suche nicht auffindbar, und auch die Suche nach Gamundia versagt in diesem Fall, da Schulers Datenbank nur die offenkundige Fehllesung Garmundia ohne Verbesserung bietet!

Ich denke, ich darf abbrechen.

Ich bin der letzte der ein "work in progress" oder eine Baustelle im Internet tadelt, aber es ist eine Unverschämtheit, dass der Anbieter den Nutzer völlig im unklaren lässt, was er erwarten darf und was nicht.

Vor der unkritischen Benutzung der Datenbank (und auch des 1987 gedruckten Verzeichnisses) muss dringend gewarnt werden: Auf die Angaben von Schuler ist in einer viel zu großen Zahl von Fällen kein Verlass! Größte Vorsicht ist bei jeder seiner Angaben angebracht!

Es muss immer auch die Druckfassung konsultiert werden! Die Online-Fassung enthält teilweise groteske OCR-Fehler, die bei sorgfältiger Korrektur nie und nimmer hätten stehen bleiben dürfen. Zugleich enthält die Online-Datenbank verdienstvollerweise in großem Umfang neues Material, das die alten Nachweise ergänzt.

https://archiv.twoday.net/stories/16564348/

Zur Arbeitsweise Schulers:

https://archiv.twoday.net/stories/3914222/ (Abkürzungslexikon)

https://archiv.twoday.net/stories/16564368/ (Dissertationsbetreuung)

[Nachtrag: https://archiv.twoday.net/stories/96988530/ Lexikonartikel ]

Einem Nachtrag zu https://archiv.twoday.net/stories/49586414/ entnimmt man, dass Schuler in seiner Notarsdatenbank bei Johannes Selbach fehlerhaft gearbeitet hat, indem er ihn mit seinem mutmaßlichen Sohn Eberhard verwechselte und die Forschung durch das vermeintliche Belegdatum 1480 gravierend in die Irre führt.

Gemeint ist das Repertorium Germanicum notariorum publicorum (RGN) von Peter Johannes Schuler

https://www.hgw-online.net/menschzeichen/dbnotare/

Hinreichende Erläuterungen zu dieser Datenbank und insbesondere den Datenquellen sind nicht aufzufinden, deren Umfang derzeit angegeben wird mit:

Anzahl der Datensätze: 5328

Anzahl der Signete: 968

Anzahl der Rheinischen: 709 [gemeint sind offenbar rheinische Notare, wie rheinisch definiert ist, erfährt man nicht.]

Es fehlt ein Literatur- und Abkürzungsverzeichnis.

Es ist unklar, in welchem Umfang das 1987 erschienene Werk Schulers "Notare Südwestdeutschlands" Eingang gefunden hat. Man sollte annehmen, dass es den Grundstock bildet, aber weit gefehlt. Teilweise gibt es OCR-erfasste Artikel, teilweise aber auch Artikel, die nur neues Material enthalten, aber nicht das alte. Und es fehlen Notare aus dem Verzeichnis von 1987 ganz.

Der ausführliche Artikel Jodocus de Pfullendorf Nr. 986 liegt auch in der Datenbank vor, Zusätze gibt es anscheinend nicht. Er ist offenbar mit OCR erfasst worden, doch zeigt schon eine oberflächliche Durchsicht, dass eine sorgfältige Korrektur NICHT stattgefunden hat.

Statt Jodocus heißt die Person in der Datenbank auch Judocus bzw. Joducus (und zwar abweichend von der gedruckten Vorlage). Der Name der Bearbeiterin des Rottweiler Patriziats Elben wird mehrfach als Eiben wiedergegeben. Bereits in der gedruckten Vorlage ist die Signatur der Hofgerichtsordnung falsch wiedergegeben (HH statt HB). Zu Jos von Pfullendorf:

https://archiv.twoday.net/stories/11561810/

https://archiv.twoday.net/stories/34628773/

Schuler 1987 Nr. 987 Philippi fehlt in der Datenbank. Nr. 988 Phunser ist wieder vorhanden, allerdings ohne die Anmerkungen = Nachweise und mit typischem OCR-Fehler cHirin (statt darin). Nr. 989 Pictoris fehlt.

Zu Nr. 990 gibt es andere Belege, ohne dass die Belege von 1987 wiederholt werden oder auch nur auf ihre Existenz hingewiesen wird!

(Das ist z.B. auch der Fall bei Jacob Hartberg Nr. 495a oder Nr. 1236, Johannes Selbach.)

Nr. 991 und 992 fehlen.

Nr. 993 (Conradus Piscatoris, Stadtschreiber und Notar in Nördlingen) ist eine Mischung aus altem und neuem Material, ohne dass ein zutreffender Eindruck von der Person vermittelt wird. Wichtige Informationen aus der Druckausgabe fehlen (Stadtschreiber, gestorben Sept. 1451), der eher unwichtige Jahrtagsbeleg der Karmeliter 1439 wird wiederholt, wohl weil in der Druckfassung 1987 fehlerhaft Mehrstat statt Melerstat stand:

https://books.google.de/books?id=cNJVAAAAYAAJ&q=johannes+melerstat

Nr. 994 ist gleich zweimal vorhanden:

"Johannes, pistpris [SIC!!] de Lunekirch" (mehr erfährt man nicht über ihn)

Im anderen Eintrag fehlt der zweite Beleg (aus dem Verzeichnis von 1987).

Nr. 995 ist inhaltlich komplett präsent, aber mit grotesk entstellender OCR in Quellenzitat: ""Conrad Pistoris soman neut Conlor von Ebingen" (statt: so man nent Cantor) und leicht umformuliert (wohnte statt wohnh.)

Nr. 996 ist zweimal präsent, als Gerardus und Gererardus, aber der Beleg aus der Druckausgabe 1438 fehlt.

Nr. 997-999 fehlen!

Laut Datenbank stammt Nr. 1000 Heinrich Pregler aus Nonoforo (recte: Novoforo), was als "[neumaskt in das Oberpfalz]" aufgelöst wird, die Druckausgabe zitierte die Wiener Matrikel mit Wernerus de Pregler de Novoforo, was in der Datenbank so lautet: Wiruerus de Pregler de Nonoforo.

Gehen wir nun zurück zu Johannes Baldung Nr. 49, mir wohlvertraut: https://archiv.twoday.net/stories/16585225/

Schuler hat hier einfach die lange Liste seiner Belege 1987 zusammengekürzt und eigenartigerweise eine bibliographische Angabe seines seinerzeitigen Buchs eingemengt:

1465 Mai 4, Schwäb. Gmünd (Nitsch UU Schwäb. Gmünd Nr. 1411); 1466 Juni 13, Schwäb. Gmünd (ebd. Nr. 712, 1449); 1467 Apr. 27, Schwäb. Gmünd (ebd. Nr. 1467; Deibele Katharinenspit. Nr. 41); 1467 Mai 2, Schwäb. Gmünd (Nitsch UU Schwäb. Gmünd Nr. 1079); 1467 Juli 14, Schwäb. Gmünd (ebd. Nr. 1592); "siehe Schuler, Notare Südwestdeutschlands, Reihe B, Band 90" 1490 Febr. 4 (HStSt, A. 499 U 819); 1512 Apr. 24, Schwäb. Gmünd (HStASt., A. 499 U 195); 1513 Febr. 20, Schwäb. Gmünd (ebd. U 776); 1513 Sept. 27, Schwäb. Gmünd (Nitsch SpitA Nr. 757,758); 1514 Apr. 7 (ebd. Nr. 761)

Bei seinem mutmaßlichen Vater Nr. 48 (Johannes Baldung der Ältere) fehlen alle Nachweise und es wurde der Streit mit Konrad Mettelmann weggelassen.

Der Speyerer Stadtschreiber und Notar Marcus Mommenson erscheint mit gleichem Heidelberger Immatrikulationsdatum aber unterschiedlichen Belegen zweimal: als Mommeson und als Mommenson, letzterer Artikel entspricht der Druckfassung 1987.

Die Volltextsuche verdient übrigens diesen Namen nicht, denn bei Gmünd oder Göppingen (beides Namen mit Umlauten) versagt sie (auch gmuend/gmund hilft nicht weiter).

Johannes Härer aus Schwäbisch Gmünd ist daher über die Suche nicht auffindbar, und auch die Suche nach Gamundia versagt in diesem Fall, da Schulers Datenbank nur die offenkundige Fehllesung Garmundia ohne Verbesserung bietet!

Ich denke, ich darf abbrechen.

Ich bin der letzte der ein "work in progress" oder eine Baustelle im Internet tadelt, aber es ist eine Unverschämtheit, dass der Anbieter den Nutzer völlig im unklaren lässt, was er erwarten darf und was nicht.

Vor der unkritischen Benutzung der Datenbank (und auch des 1987 gedruckten Verzeichnisses) muss dringend gewarnt werden: Auf die Angaben von Schuler ist in einer viel zu großen Zahl von Fällen kein Verlass! Größte Vorsicht ist bei jeder seiner Angaben angebracht!

Es muss immer auch die Druckfassung konsultiert werden! Die Online-Fassung enthält teilweise groteske OCR-Fehler, die bei sorgfältiger Korrektur nie und nimmer hätten stehen bleiben dürfen. Zugleich enthält die Online-Datenbank verdienstvollerweise in großem Umfang neues Material, das die alten Nachweise ergänzt.

KlausGraf - am Mittwoch, 2. November 2011, 20:43 - Rubrik: Hilfswissenschaften

Ist vielleicht auch für den paläographischen Unterricht heute nützlich:

https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000592300000000

https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000592300000000

KlausGraf - am Montag, 31. Oktober 2011, 14:49 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die zweitälteste Exlibris-Sammlung Deutschlands, die zum Bestand der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel gehört, wurde in den vergangenen 12 Monaten im Rahmen eines Projekts vollständig digitalisiert und wissenschaftlich erschlossen.

Im Bestand der Graphischen Sammlungen der Herzog August Bibliothek befindet sich eine umfangreiche Exlibris-Sammlung, deren ältester Teil mit 2441 Stücken auf den Sammler Freiherr von Berlepsch (1786-1877) zurückgeht. Berlepschs Sammlung gilt als die zweitälteste Sammlung in Deutschland und wurde 1875 für die Wolfenbütteler Bibliothek erworben. Sie ist chronologisch geordnet und enthält sehr frühe und kostbare Blätter aus dem 15. bis 19. Jahrhundert, darunter das älteste gedruckte Bücherzeichen überhaupt und das Exlibris des Humanisten Willibald Pirckheimer. Das Projekt der wissenschaftlichen Erschließung und der Digitalisierung der Sammlung Berlepsch wurde von der EU und dem Land Niedersachsen gefördert. Abbildungen und Beschreibungen sind über die Datenbank Virtuelles Kupferstichkabinett online zugänglich: https://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de/ (Suchbegriffe "Exlibris" oder "Berlepsch").

Siehe auch

https://archiv.twoday.net/search?q=exlibris

https://archiv.twoday.net/stories/11445459/

Im Bestand der Graphischen Sammlungen der Herzog August Bibliothek befindet sich eine umfangreiche Exlibris-Sammlung, deren ältester Teil mit 2441 Stücken auf den Sammler Freiherr von Berlepsch (1786-1877) zurückgeht. Berlepschs Sammlung gilt als die zweitälteste Sammlung in Deutschland und wurde 1875 für die Wolfenbütteler Bibliothek erworben. Sie ist chronologisch geordnet und enthält sehr frühe und kostbare Blätter aus dem 15. bis 19. Jahrhundert, darunter das älteste gedruckte Bücherzeichen überhaupt und das Exlibris des Humanisten Willibald Pirckheimer. Das Projekt der wissenschaftlichen Erschließung und der Digitalisierung der Sammlung Berlepsch wurde von der EU und dem Land Niedersachsen gefördert. Abbildungen und Beschreibungen sind über die Datenbank Virtuelles Kupferstichkabinett online zugänglich: https://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de/ (Suchbegriffe "Exlibris" oder "Berlepsch").

Siehe auch

https://archiv.twoday.net/search?q=exlibris

https://archiv.twoday.net/stories/11445459/

KlausGraf - am Sonntag, 30. Oktober 2011, 21:35 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"... Fazit: Der Autor stellt einen Aspekt der Quellengattung Brief vor, der bisher wenig Beachtung gefunden hat, und zeigt eine große Anzahl von Beispielen dazu. Was allerdings kaum geleistet wird, ist eine Kontextualisierung der Quellenaspekte, zumal aktuelle Forschungsergebnisse zur Postgeschichte nicht eingeflossen sind. Die vom Autor angedachte Analyse von Postvermerken und Postverträgen unter Einbeziehung der Hinweise aus den Brieftexten selbst, die etwas über die Beförderung aussagen könnten, hätte durchaus einen Ansatz geboten, von dem neue Erkenntnisse zu erwarten gewesen wären. Präzise werden im Textteil Präsentationsformen und Bedeutung der Postvermerke geschildert. Dennoch arbeitet Helbig auch hier nur ansatzweise übergreifende Muster heraus. Was also bleibt, ist unter dem Strich eine umfangreiche Präsentation von Briefvermerken, deren Systematik und Auswahl sich dem Leser leider nur bedingt erschließt. Für ein wissenschaftliches Buch bietet diese Abhandlung wenig Substanz. Trotzdem gibt der Band Anregungen dazu, wie Postvermerke zu lesen sind und welche Informationen sie enthalten."

Quelle: Oswald Bauer: Rezension zu: Helbig, Joachim: Postvermerke auf Briefen 15.-18. Jahrhundert. Neue Ansichten zur Postgeschichte der frühen Neuzeit und der Stadt Nürnberg. München 2010, in: H-Soz-u-Kult, 11.10.2011, < https://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-4-022 >.

Wolf Thomas - am Dienstag, 18. Oktober 2011, 20:56 - Rubrik: Hilfswissenschaften