Hilfswissenschaften

Die folgende Rezension erschien in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 160 (2012), S. 742f.

Martin Ott: Die Entdeckung des Altertums. Der Umgang mit der römischen Vergangenheit Süddeutschlands im 16. Jahrhundert. (Münchener Historische Studien. Abteilung Bayerische Geschichte Bd. 17). Kallmünz/Opf: Michael Lassleben. 2002. XII, 309 S.

Die Münchener Dissertation nähert sich ihrem Thema interdisziplinär

und quellennah: Es geht um römische Inschriften - diese stehen im

Vordergrund - und Münzen, die im altbayerischen Raum und in

Bayerisch-Schwaben in der Zeit des Renaissance-Humanismus entdeckt und beschrieben wurden. Den größten Einfluss hat die

Wissenschaftsgeschichte der Archäologie und der antiken Epigraphik auf den Autor ausgeübt, während die deutschsprachige Humanismusforschung kaum rezipiert wurde.

Nach einem breiten Forschungsüberblick und Ausführungen zur

Quellenlage wendet sich Ott den Münzfunden zu, um dann zu den

Inschriftenfunden zu wechseln. Er stellt Peutingers Inschriftensylloge

(“Romanae vestustatis fragmenta” gedruckt 1505) in den Mittelpunkt, behandelt aber auch Aventins Inschriftenrezeption. Neben den humanistischen Syllogen gab es auch “protohumanistische Dokumentationen” antiker Inschriften (S. 122). Umfangreich werden die italienischen Syllogen des 15. Jahrhunderts erörtert, bevor Ott sich wieder seinem Untersuchungsgebiet widmet. Er sieht die süddeutschen

Inschriftensammlungen vor allem als “topographische Schriften”.

Ausführlich kommt die “antiquarische Bewegung” des 16. Jahrhunderts zur Sprache, die in und außerhalb von Bayern/Schwaben die Inschriften aufgriff, in gelehrten Werken zur römischen Geschichte, aber beispielsweise auch in Reisebeschreibungen. Als eine Art Appendix

können die letzten beiden Artikel zu antiken Überresten auf Karten und in Chroniken von Salzburg, Nürnberg und Kempten gelten, bevor ein kurzer Schlussabschnitt “Die Endeckung des Altertums” die Darstellung beschließt.

Otts Studie ist ein respektabler und wichtiger Beitrag zu einem lange vernachlässigten Forschungsgebiet. Sie besticht durch ihre

Erschließung neuen handschriftlichen und archivalischen Materials.

Indem sie aber auf einem einzigen Aspekt, dem topographischen,

insistiert, entwirft sie aus meiner Sicht ein Zerrbild der

humanistischen Inschriftenkultur. Berücksichtigt wird in der Tat nur

die Vorgeschichte der modernen wissenschaftlichen Archäologie, sehr viel wichtigere Gesichtspunkte werden konsequent ausgeblendet. Gelehrte, die sich um 1500 mit Inschriften befassten, schrieb ich 1998 (Fürstliche Erinnerungskultur, in: Les princes et l’histoire, S. 3), haben diese vor allem als “Muster für die Stiftung ewigen Nachruhms” geschätzt. Es grenzt schon an Manipulation, wenn Hartmann Schedels Bemühungen um Inschriften in einer Fußnote versteckt werden (S. 100 Anm. 338). Als ob die Zeitgenossen, die von Inschriften fasziniert

waren, zwischen nordalpinen und italienischen und zwischen antiken und mittelalterlich-zeitgenössischen Beispielen strikt unterschieden

hätten!

Otts Arbeit hat mich dazu angeregt, einen Stapel Material zur

humanistischen Inschriftenkultur aufzuhäufen, den ich hier nicht

ausbreiten möchte. Es genügt der Hinweis auf Christopher S. Wood,

Forgery, replica, fiction (2008), Index s.v. inscriptions und Dieter

Mertens, Oberrheinische Humanisten um 1500 als Sammler und Verfasser von Inschriften, in: Traditionen, Zäsuren, Umbrüche (2008), S. 149-164. Mertens beschreibt die Begegnung der Gelehrten “mit den antiken Inschriften als Dokumenten der Geschichte und Zeugnissen des Zusammenhangs von Ruhm und Zeit, mit ihrer Ästhetik, ihrer Aura und ihrem Prestige” (S. 149). Inschriften sind in der Zeit des Humanismus - und das verkennt Ott - weit mehr als Geschichtsquellen, denen man die antike Topographie entnehmen konnte. Sie fungierten als Vorlagen -

in Stil und Schriftformen (Renaissance-Kapitalis!) - für

zeitgenössische Inschriften um 1500. Die nach wie vor großartige

Passage in Paul Joachimsens “Geschichtsauffassung” (1910, S. 116ff.) erfasst das, worum es darum ging, erheblich besser. Ott zitiert Joachimsen, hat ihn aber ganz offenkundig überhaupt nicht verstanden.

An kleineren Mängeln fiel mir auf: S. 67 wird der Vorarlberger

Humanist Michael Hummelberg als Hummelburg eingeführt, wobei auch die beiden Literaturtitel von Burmeister und Podhradsky mit der falschen Schreibweise versehen werden. Dass die grundlegende Studie zu Andreas Althamer als Altertumsforscher (Joseph Zeller, Württ. Vjh. 1910) übersehen wurde, ist ärgerlich.

Weitergeführt hat Ott seine Überlegungen in dem 2010 erschienenen Aufsatz “Vor uns die Sintflut? Die vorgeschichtlichen Epochen süddeutscher Stadtgeschichte zwischen historiographischer Konstruktion und archäologischer Empirie” (in: Vorwelten und Vorzeiten, S. 125-151). In diesem neueren Beitrag hat mich die Einbettung der Inschriften in die Erinnerungskultur des 16. Jahrhunderts mehr überzeugt.

Klaus Graf

Nicht berücksichtigt hat Ott die wichtige Inschriftensammlung, die Johannes Streler für Petrus Jakobi auf dessen im Jahr 1500 geäußerten Wunsch schrieb und die vor wenigen Tagen ins Netz gestellt wurde: Darmstadt Hs. 2533.

https://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-2533

Zu Johannes Streler siehe zusammenfassend:

https://www.mrfh.de/2560

Dort ist übersehen Dieter Mertens, Reuchlins Landesherr ..., in: Reuchlin und die politischen Kräfte seiner Zeit (1998), hier S. 242-249, der ausführlich über die Darmstädter Handschrift handelt. Dieser Beitrag ist online:

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2766/

Da das MRFH seinen Streler-Artikel 2012 datiert hat, sei der Hinweis erlaubt, dass das bibliographische Ermitteln dieser Literaturangabe nun wirklich kein Hexenwerk ist. Man braucht nur bei Google Book Search

darmstadt "hs 2533"

einzugeben und findet drei Erwähnungen:

https://www.google.de/search?q=darmstadt%20%22hs%202533%22&tbm=bks

Aber mit dem Internet haperts bei den Marburger Germanisten ja generell etwas.

Adolf Schmidt stellte 1905 in der Westdeutschen Zeitschrift die Darmstädter Inschriftensammlung vor und teilte einige kurze Texte u.a. von Heinrich Bebel mit:

https://archive.org/stream/westdeutschezei28unkngoog#page/n112/mode/2up

Waltzing edierte ebenfalls Texte aus dem Codex im Musée belge 1908 :

https://books.google.de/books?id=QS3VAAAAMAAJ&pg=PA35 (US)

#epigraphik

Martin Ott: Die Entdeckung des Altertums. Der Umgang mit der römischen Vergangenheit Süddeutschlands im 16. Jahrhundert. (Münchener Historische Studien. Abteilung Bayerische Geschichte Bd. 17). Kallmünz/Opf: Michael Lassleben. 2002. XII, 309 S.

Die Münchener Dissertation nähert sich ihrem Thema interdisziplinär

und quellennah: Es geht um römische Inschriften - diese stehen im

Vordergrund - und Münzen, die im altbayerischen Raum und in

Bayerisch-Schwaben in der Zeit des Renaissance-Humanismus entdeckt und beschrieben wurden. Den größten Einfluss hat die

Wissenschaftsgeschichte der Archäologie und der antiken Epigraphik auf den Autor ausgeübt, während die deutschsprachige Humanismusforschung kaum rezipiert wurde.

Nach einem breiten Forschungsüberblick und Ausführungen zur

Quellenlage wendet sich Ott den Münzfunden zu, um dann zu den

Inschriftenfunden zu wechseln. Er stellt Peutingers Inschriftensylloge

(“Romanae vestustatis fragmenta” gedruckt 1505) in den Mittelpunkt, behandelt aber auch Aventins Inschriftenrezeption. Neben den humanistischen Syllogen gab es auch “protohumanistische Dokumentationen” antiker Inschriften (S. 122). Umfangreich werden die italienischen Syllogen des 15. Jahrhunderts erörtert, bevor Ott sich wieder seinem Untersuchungsgebiet widmet. Er sieht die süddeutschen

Inschriftensammlungen vor allem als “topographische Schriften”.

Ausführlich kommt die “antiquarische Bewegung” des 16. Jahrhunderts zur Sprache, die in und außerhalb von Bayern/Schwaben die Inschriften aufgriff, in gelehrten Werken zur römischen Geschichte, aber beispielsweise auch in Reisebeschreibungen. Als eine Art Appendix

können die letzten beiden Artikel zu antiken Überresten auf Karten und in Chroniken von Salzburg, Nürnberg und Kempten gelten, bevor ein kurzer Schlussabschnitt “Die Endeckung des Altertums” die Darstellung beschließt.

Otts Studie ist ein respektabler und wichtiger Beitrag zu einem lange vernachlässigten Forschungsgebiet. Sie besticht durch ihre

Erschließung neuen handschriftlichen und archivalischen Materials.

Indem sie aber auf einem einzigen Aspekt, dem topographischen,

insistiert, entwirft sie aus meiner Sicht ein Zerrbild der

humanistischen Inschriftenkultur. Berücksichtigt wird in der Tat nur

die Vorgeschichte der modernen wissenschaftlichen Archäologie, sehr viel wichtigere Gesichtspunkte werden konsequent ausgeblendet. Gelehrte, die sich um 1500 mit Inschriften befassten, schrieb ich 1998 (Fürstliche Erinnerungskultur, in: Les princes et l’histoire, S. 3), haben diese vor allem als “Muster für die Stiftung ewigen Nachruhms” geschätzt. Es grenzt schon an Manipulation, wenn Hartmann Schedels Bemühungen um Inschriften in einer Fußnote versteckt werden (S. 100 Anm. 338). Als ob die Zeitgenossen, die von Inschriften fasziniert

waren, zwischen nordalpinen und italienischen und zwischen antiken und mittelalterlich-zeitgenössischen Beispielen strikt unterschieden

hätten!

Otts Arbeit hat mich dazu angeregt, einen Stapel Material zur

humanistischen Inschriftenkultur aufzuhäufen, den ich hier nicht

ausbreiten möchte. Es genügt der Hinweis auf Christopher S. Wood,

Forgery, replica, fiction (2008), Index s.v. inscriptions und Dieter

Mertens, Oberrheinische Humanisten um 1500 als Sammler und Verfasser von Inschriften, in: Traditionen, Zäsuren, Umbrüche (2008), S. 149-164. Mertens beschreibt die Begegnung der Gelehrten “mit den antiken Inschriften als Dokumenten der Geschichte und Zeugnissen des Zusammenhangs von Ruhm und Zeit, mit ihrer Ästhetik, ihrer Aura und ihrem Prestige” (S. 149). Inschriften sind in der Zeit des Humanismus - und das verkennt Ott - weit mehr als Geschichtsquellen, denen man die antike Topographie entnehmen konnte. Sie fungierten als Vorlagen -

in Stil und Schriftformen (Renaissance-Kapitalis!) - für

zeitgenössische Inschriften um 1500. Die nach wie vor großartige

Passage in Paul Joachimsens “Geschichtsauffassung” (1910, S. 116ff.) erfasst das, worum es darum ging, erheblich besser. Ott zitiert Joachimsen, hat ihn aber ganz offenkundig überhaupt nicht verstanden.

An kleineren Mängeln fiel mir auf: S. 67 wird der Vorarlberger

Humanist Michael Hummelberg als Hummelburg eingeführt, wobei auch die beiden Literaturtitel von Burmeister und Podhradsky mit der falschen Schreibweise versehen werden. Dass die grundlegende Studie zu Andreas Althamer als Altertumsforscher (Joseph Zeller, Württ. Vjh. 1910) übersehen wurde, ist ärgerlich.

Weitergeführt hat Ott seine Überlegungen in dem 2010 erschienenen Aufsatz “Vor uns die Sintflut? Die vorgeschichtlichen Epochen süddeutscher Stadtgeschichte zwischen historiographischer Konstruktion und archäologischer Empirie” (in: Vorwelten und Vorzeiten, S. 125-151). In diesem neueren Beitrag hat mich die Einbettung der Inschriften in die Erinnerungskultur des 16. Jahrhunderts mehr überzeugt.

Klaus Graf

Nicht berücksichtigt hat Ott die wichtige Inschriftensammlung, die Johannes Streler für Petrus Jakobi auf dessen im Jahr 1500 geäußerten Wunsch schrieb und die vor wenigen Tagen ins Netz gestellt wurde: Darmstadt Hs. 2533.

https://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-2533

Zu Johannes Streler siehe zusammenfassend:

https://www.mrfh.de/2560

Dort ist übersehen Dieter Mertens, Reuchlins Landesherr ..., in: Reuchlin und die politischen Kräfte seiner Zeit (1998), hier S. 242-249, der ausführlich über die Darmstädter Handschrift handelt. Dieser Beitrag ist online:

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2766/

Da das MRFH seinen Streler-Artikel 2012 datiert hat, sei der Hinweis erlaubt, dass das bibliographische Ermitteln dieser Literaturangabe nun wirklich kein Hexenwerk ist. Man braucht nur bei Google Book Search

darmstadt "hs 2533"

einzugeben und findet drei Erwähnungen:

https://www.google.de/search?q=darmstadt%20%22hs%202533%22&tbm=bks

Aber mit dem Internet haperts bei den Marburger Germanisten ja generell etwas.

Adolf Schmidt stellte 1905 in der Westdeutschen Zeitschrift die Darmstädter Inschriftensammlung vor und teilte einige kurze Texte u.a. von Heinrich Bebel mit:

https://archive.org/stream/westdeutschezei28unkngoog#page/n112/mode/2up

Waltzing edierte ebenfalls Texte aus dem Codex im Musée belge 1908 :

https://books.google.de/books?id=QS3VAAAAMAAJ&pg=PA35 (US)

#epigraphik

KlausGraf - am Freitag, 30. November 2012, 23:40 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bettina Wagner macht in Incunabula-L darauf aufmerksam, dass Copingers Hain-Supplement online ist:

https://archive.org/details/cu31924092472103

https://archive.org/details/cu31924092472103

In den Inkunabelbibliographien steht H für Hains Werk, HC wird zitiert, wenn es eine Korrektur bei Copinger gibt, C, wenn das Werk nur bei Copinger ist. Das Supplement von Reichling wird analog behandelt: HCR bzw. R.

https://archive.org/details/cu31924092472103

https://archive.org/details/cu31924092472103

In den Inkunabelbibliographien steht H für Hains Werk, HC wird zitiert, wenn es eine Korrektur bei Copinger gibt, C, wenn das Werk nur bei Copinger ist. Das Supplement von Reichling wird analog behandelt: HCR bzw. R.

KlausGraf - am Donnerstag, 29. November 2012, 17:02 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Am 12. November 2012 findet um 17 Uhr die nächste Sitzung der Fachgruppe

"Historische Hilfswissenschaften" mit zwei Vorträgen statt.

Es sprechen

Dr.jur. Martin Richau (Vorsitzender des HEROLD, Berlin): "Ahnenforschung und Ariernachweis aus Betroffenensicht"

sowie

Dr.phil. Lorenz Beck (Direktor des Archivs der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin): "Fotografien als historische Quelle. Grundzüge einer hilfswissenschaftlichen Betrachtung am Beispiel. Mit einer

Kabinettsausstellung".

Die Fachgruppe "Historische Hilfswissenschaften" innerhalb des HEROLD, Vereins für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften, lädt zu regelmäßigen thematischen Vortragsveranstaltungen ein. Anliegen der Reihe ist es, sich in Vorträgen und Einzelprojekten der Pflege und weiteren Entwicklung hilfswissenschaftlicher Fächer im Raum von Berlin und Brandenburg zu widmen. Neben der Familiengeschichtsforschung und Wappenkunde sollen als "verwandte Wissenschaften" auch Disziplinen wie die Urkundenlehre und Aktenkunde, Schriftkunde, Namenforschung und Historische Geographie, die Siegel-, Münz- und Medaillenkunde, die Fahnen- und Flaggenkunde, die Insignologie oder das Ordenswesen einbezogen werden.

Veranstaltungsort ist das Archiv der Max-Planck-Gesellschaft

(Boltzmannstraße 14, 14195 Berlin-Dahlem).

Um telefonische Voranmeldung wird wegen der begrenzten Zahl der

verfügbaren Plätze herzlich und dringend gebeten!

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das Sekretariat: Simone Pelzer

Tel. (030) 8413-3701 oder: E-Mail: mpg-archiv[at]archiv-berlin.mpg.de

via MArbuger Archivliste

"Historische Hilfswissenschaften" mit zwei Vorträgen statt.

Es sprechen

Dr.jur. Martin Richau (Vorsitzender des HEROLD, Berlin): "Ahnenforschung und Ariernachweis aus Betroffenensicht"

sowie

Dr.phil. Lorenz Beck (Direktor des Archivs der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin): "Fotografien als historische Quelle. Grundzüge einer hilfswissenschaftlichen Betrachtung am Beispiel. Mit einer

Kabinettsausstellung".

Die Fachgruppe "Historische Hilfswissenschaften" innerhalb des HEROLD, Vereins für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften, lädt zu regelmäßigen thematischen Vortragsveranstaltungen ein. Anliegen der Reihe ist es, sich in Vorträgen und Einzelprojekten der Pflege und weiteren Entwicklung hilfswissenschaftlicher Fächer im Raum von Berlin und Brandenburg zu widmen. Neben der Familiengeschichtsforschung und Wappenkunde sollen als "verwandte Wissenschaften" auch Disziplinen wie die Urkundenlehre und Aktenkunde, Schriftkunde, Namenforschung und Historische Geographie, die Siegel-, Münz- und Medaillenkunde, die Fahnen- und Flaggenkunde, die Insignologie oder das Ordenswesen einbezogen werden.

Veranstaltungsort ist das Archiv der Max-Planck-Gesellschaft

(Boltzmannstraße 14, 14195 Berlin-Dahlem).

Um telefonische Voranmeldung wird wegen der begrenzten Zahl der

verfügbaren Plätze herzlich und dringend gebeten!

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das Sekretariat: Simone Pelzer

Tel. (030) 8413-3701 oder: E-Mail: mpg-archiv[at]archiv-berlin.mpg.de

via MArbuger Archivliste

Wolf Thomas - am Freitag, 2. November 2012, 08:41 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

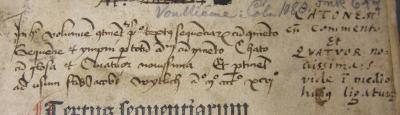

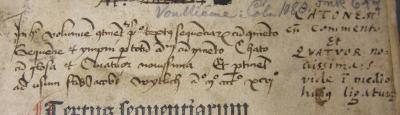

Als Vorbesitzer eines Inkunabelsammelbandes mit Kölner und Deventer Drucken von 1491-1494 des Mainzer Gutenberg-Museums (Ink 617) hat sich 1496 Frater Jacobus Wytlich eingetragen und Angaben zum Inhalt des Konvoluts gemacht, das zu einem späteren Zeitpunkt Teil der Karmelitenbibliothek wurde.

Gute Vernetzung über die internationale Provenienz-Mailingliste ermöglichte es in kürzester Zeit, Wytlich zusätzlich als Buchbesitzer einer Handschrift aus dem Diözesanarchiv Trier (Hs 577) und einer Inkunabel der StB Trier (Ink 1117 4°) nachzuweisen, die beide aus der Bibliothek der Zisterzienserabtei Himmerod stammen. Wytlich war Zisterziensermönch in Himmerod und starb 1548.

Die Provenienzeinträge in beiden Inkunabeln lauten "Ad usum fratris Jacobi Wytlich".

Annelen Ottermann, Mainz

Besitzeintrag Ink 617, Gutenberg-Museum Mainz

Gute Vernetzung über die internationale Provenienz-Mailingliste ermöglichte es in kürzester Zeit, Wytlich zusätzlich als Buchbesitzer einer Handschrift aus dem Diözesanarchiv Trier (Hs 577) und einer Inkunabel der StB Trier (Ink 1117 4°) nachzuweisen, die beide aus der Bibliothek der Zisterzienserabtei Himmerod stammen. Wytlich war Zisterziensermönch in Himmerod und starb 1548.

Die Provenienzeinträge in beiden Inkunabeln lauten "Ad usum fratris Jacobi Wytlich".

Annelen Ottermann, Mainz

Besitzeintrag Ink 617, Gutenberg-Museum Mainz

moguntia - am Dienstag, 16. Oktober 2012, 22:55 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Michael Tangls Tafelwerk ist online:

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/4108548

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/4108548

KlausGraf - am Donnerstag, 11. Oktober 2012, 15:33 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nachtrag zu: https://archiv.twoday.net/stories/156272722/

Zu Lienerts Dietrich-Testimonien Nr. 291 S. 211f. - "Klagred eines jungen münchs über sein kutten" - heißt es in der Konkordanz "nicht gefunden". Hier wird überdeutlich, dass die Mitarbeiterinnen des Projekts nicht bibliographieren konnten. Mit dem KVK findet man im VD 16 auf Anhieb zwei Ausgaben: Straßburg 1520

https://gateway-bayern.de/VD16+K+1222

und Speyer 1522

https://gateway-bayern.de/VD16+K+1223

[Vgl. auch Nedoma, PBB 2012, S. 131, der aber nur die jüngere Ausgabe 1522 nennt.]

Generell sind die Angaben zur Überlieferung bei Lienert unbefriedigend. Bei Inkunabeln wären die Inkunabelbibliographien (GW, meinetwegen auch ISTC) unbedingt zu zitieren gewesen, bei Drucken des 16. Jahrhunderts muss man das VD 16 angeben. Bei handschriftlich überlieferten Texten kann man sich darüber streiten, wie intensiv man dokumentiert, aber mindestens bei unikal überlieferten Texten hätte man die Handschrift nennen sollen (Nr. 209 wird bei Hugo von Montfort aber ausnahmsweise der Cpg 329 ausdrücklich angeführt, freilich ohne die beiden Stellen in der Handschrift aufzusuchen und im Digitalisat zu verlinken!).

Zu Lienerts Dietrich-Testimonien Nr. 291 S. 211f. - "Klagred eines jungen münchs über sein kutten" - heißt es in der Konkordanz "nicht gefunden". Hier wird überdeutlich, dass die Mitarbeiterinnen des Projekts nicht bibliographieren konnten. Mit dem KVK findet man im VD 16 auf Anhieb zwei Ausgaben: Straßburg 1520

https://gateway-bayern.de/VD16+K+1222

und Speyer 1522

https://gateway-bayern.de/VD16+K+1223

[Vgl. auch Nedoma, PBB 2012, S. 131, der aber nur die jüngere Ausgabe 1522 nennt.]

Generell sind die Angaben zur Überlieferung bei Lienert unbefriedigend. Bei Inkunabeln wären die Inkunabelbibliographien (GW, meinetwegen auch ISTC) unbedingt zu zitieren gewesen, bei Drucken des 16. Jahrhunderts muss man das VD 16 angeben. Bei handschriftlich überlieferten Texten kann man sich darüber streiten, wie intensiv man dokumentiert, aber mindestens bei unikal überlieferten Texten hätte man die Handschrift nennen sollen (Nr. 209 wird bei Hugo von Montfort aber ausnahmsweise der Cpg 329 ausdrücklich angeführt, freilich ohne die beiden Stellen in der Handschrift aufzusuchen und im Digitalisat zu verlinken!).

KlausGraf - am Freitag, 5. Oktober 2012, 18:58 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Bibliographie ist anscheinend bereits seit 2003 im Netz, war mir aber bislang entgangen:

https://www.sfn.historicum-archiv.net/materialien/muenchnerdrucke/

Via

https://www.aussichten-online.net/2012/09/2950/

https://www.sfn.historicum-archiv.net/materialien/muenchnerdrucke/

Via

https://www.aussichten-online.net/2012/09/2950/

KlausGraf - am Montag, 1. Oktober 2012, 20:59 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Datenbank zur jüdischen Grabsteinepigraphik epidat dient der Inventarisation, Dokumentation, Edition und Präsentation epigraphischer Bestände. In digitaler Edition online zugänglich sind gegenwärtig 122 digitale Editionen mit 22919 Grabinschriften."

https://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat

#epigraphik

https://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat

#epigraphik

KlausGraf - am Montag, 10. September 2012, 19:40 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine stolze Zahl:

https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/uni_ausgabe.html?projekt=1157526886

https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/uni_ausgabe.html?projekt=1157526886

KlausGraf - am Dienstag, 28. August 2012, 13:12 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Buch von Leo Santifaller von 1930 ist online unter:

https://dza.tessmann.it/tessmannPortal/Buch/12467/

https://dza.tessmann.it/tessmannPortal/Buch/12467/

KlausGraf - am Freitag, 17. August 2012, 19:00 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen