https://faculty.arts.ubc.ca/sechard/512digms.htm ist eine Linkliste zu digitalisierten mittelalterlichen Handschriften, die auch auf die Existenz von ganzen Manuskripten in LUNA-Anwendungen hinweist.

Bei der Rylands Library in Manchester kann man mittels des Suchbegriffs bookreader die ganzen Digitalisate auffinden.

Blockbuch auf Deutsch

https://luna.manchester.ac.uk/luna/servlet/s/dh68h9

In Oxford geht das leider nicht :-(

Bei der Rylands Library in Manchester kann man mittels des Suchbegriffs bookreader die ganzen Digitalisate auffinden.

Blockbuch auf Deutsch

https://luna.manchester.ac.uk/luna/servlet/s/dh68h9

In Oxford geht das leider nicht :-(

KlausGraf - am Samstag, 18. April 2015, 21:19 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 18. April 2015, 20:47 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.wien.gv.at/actaproweb2/benutzung/index.xhtml

Mit der Suche nach digitalisat und abgelaufen findet man vor allem Meldezettel, die man am Bildschirm einsehen kann.

Mit der Suche nach digitalisat und abgelaufen findet man vor allem Meldezettel, die man am Bildschirm einsehen kann.

KlausGraf - am Samstag, 18. April 2015, 18:35 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.tagesschau.de/schlusslicht/fruehlingsgedichte-101.html

https://de.wikisource.org/wiki/Fr%C3%BChling

https://de.wikisource.org/wiki/Fr%C3%BChling

KlausGraf - am Samstag, 18. April 2015, 18:17 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Diverse Berichte:

https://www.univie.ac.at/voeb/blog/?cat=14

https://www.onb.ac.at/literaturmuseum.htm (wenig ergiebig)

Original erhaltenes Amtszimmer des Archivdirektors Grillparzer

Original erhaltenes Amtszimmer des Archivdirektors Grillparzer

Quelle: https://www.onb.ac.at/services/pressefotos.php?foto=literaturmuseum

https://www.univie.ac.at/voeb/blog/?cat=14

https://www.onb.ac.at/literaturmuseum.htm (wenig ergiebig)

Original erhaltenes Amtszimmer des Archivdirektors Grillparzer

Original erhaltenes Amtszimmer des Archivdirektors GrillparzerQuelle: https://www.onb.ac.at/services/pressefotos.php?foto=literaturmuseum

KlausGraf - am Samstag, 18. April 2015, 15:34 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.morgenpost.de/berlin/article139699558/Schabowskis-Zettel-soll-gestohlen-worden-sein.html

(Wieso überhaupt aus Privatbesitz?)

(Wieso überhaupt aus Privatbesitz?)

R.Schreg - am Samstag, 18. April 2015, 11:43 - Rubrik: Archivrecht

https://thestudio.uiowa.edu/fluxus/

Via

https://www.digitalsalon.net/fluxus-digital-collection-launch/

Via

https://www.digitalsalon.net/fluxus-digital-collection-launch/

KlausGraf - am Freitag, 17. April 2015, 23:27 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 17. April 2015, 16:39 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.oesta.gv.at/site/cob__59201/5164/default.aspx

"Am 25. März 2015, knapp vor der Vollendung seines 88. Lebensjahres, verstarb in Klosterneuburg der ehemalige Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs Gerhard Rill; Österreichs Archive und Geschichtswissenschaft haben mit seinem Tod einen wichtigen Vertreter verloren."

"Am 25. März 2015, knapp vor der Vollendung seines 88. Lebensjahres, verstarb in Klosterneuburg der ehemalige Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs Gerhard Rill; Österreichs Archive und Geschichtswissenschaft haben mit seinem Tod einen wichtigen Vertreter verloren."

KlausGraf - am Freitag, 17. April 2015, 14:44 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es gelingt mir nicht, in dem Buch

https://books.google.de/books?id=SvJQAAAAcAAJ&q=stocker#v=snippet&q=stocker&f=false

auf die Seite 528 mit dem Artikel Stocker zu kommen, sie ist offenbar gescannt, aber zwischen 527 und 528 klafft eine Lücke.

Damit verschärft sich der

https://archiv.twoday.net/stories/1022378913/

geschilderte Befund.

https://books.google.de/books?id=SvJQAAAAcAAJ&q=stocker#v=snippet&q=stocker&f=false

auf die Seite 528 mit dem Artikel Stocker zu kommen, sie ist offenbar gescannt, aber zwischen 527 und 528 klafft eine Lücke.

Damit verschärft sich der

https://archiv.twoday.net/stories/1022378913/

geschilderte Befund.

KlausGraf - am Freitag, 17. April 2015, 04:26 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Lucia Assenzi widmet ihm in ihrer Magisterarbeit in Padua 2013/14 einen Abschnitt:

https://tesi.cab.unipd.it/47288/1/Lucia_Assenzi_-_Tesi_-_file_completo.pdf

1895 und 1896 hatte sich FWE Roth mit dieser Person befasst.

https://de.wikisource.org/wiki/Ferdinand_Wilhelm_Emil_Roth

GND

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=11970000X

Zur Biographie siehe auch

https://retro.seals.ch/digbib/view?pid=chl-001:2009:39-40::33

https://tesi.cab.unipd.it/47288/1/Lucia_Assenzi_-_Tesi_-_file_completo.pdf

1895 und 1896 hatte sich FWE Roth mit dieser Person befasst.

https://de.wikisource.org/wiki/Ferdinand_Wilhelm_Emil_Roth

GND

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=11970000X

Zur Biographie siehe auch

https://retro.seals.ch/digbib/view?pid=chl-001:2009:39-40::33

KlausGraf - am Freitag, 17. April 2015, 02:58 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://digitale-kulturanthropologie.de/

Vereinzelte Volltexte aus der Zeitschrift "Volkskunde in Rheinland-Pfalz".

Vereinzelte Volltexte aus der Zeitschrift "Volkskunde in Rheinland-Pfalz".

KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 23:45 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zurück im Land des SS-Täters:

mit obszönen, "geschätzten" EUR 12.000,-- und unbedarften Angaben zu Josef Mengele ("Mediziner und Anthropologe") wird in der kommenden Auktion des Pforzheimer Buchauktionshauses Peter Kiefer (25.4.2015) ein Privatbrief des SS-Arztes "ausgerufen":

https://www.kiefer.de/auktion_artikel_details.aspx?KatNr=4124&Auktion=92.

Unbekannt ist dieser Brief nicht: Seit 2010 stand er bereits bei vier verschiedenen Auktionen in den USA und zuletzt 2014 in Berlin zum Verkauf. Nun also, am Ende einer fragwürdigen Preissteigerungskurve und mit ungeklärter Provenienz, wird der Brief mutmaßlich abermals in unbekanntem Privatbesitz verschwinden und nicht in einem seriösen Archiv gesichert überliefert.

Dass sowohl der anonyme "Einlieferer" und Besitzer als auch das Auktionshaus Kiefer keine Skrupel haben, den aktuellen "Marktwert" solcher NS-Devotionalien auszuloten, hochzutreiben und die Provisionen einzustreichen, versteht sich bedauerlicherweise von selbst. Und wieder wird an zeitgeschichtlichen Archiven vorbei schnelles Geld mit solchen NS-Dokumenten gemacht; unbekannt, in wessen Hände sie kommen und was mit ihnen geschieht.

________

Offener Brief an das Auktionshaus Peter Kiefer, Pforzheim, 16.4.2015:

Sehr geehrter Herr Kiefer,

dass Sie mit solchen Dokumenten unbedacht und offenkundig ohne Bedenken nun auch Ihr Haus zu einem unseriösen Marktplatz des NS-Devotionalienhandels machen, ist, milde gesagt, bedauerlich; tatsächlich ist es ein Skandal.

Haben Sie übersehen oder nicht sehen wollen, dass genau dieser Brief hinsichtlich der Frage nach Mengeles handschriftlichem Nachlass und dessen Vermarktung eine lange und äußerst fragwürdige (Auktions-)Geschichte hat?

Bei folgenden Auktionen stand dieser Brief in den letzten Jahren bereits zum Verkauf:

Nate D. Sanders Auctions, Los Angeles, Auktionskatalog der Auktion vom 18. Oktober 2010, Nr. 143 und der Auktion vom 6. Februar 2013, Nr. 1108; Regency Superior Auctions, Saint Louis, Los Angeles, Auktionskatalog der Auktion vom 24. Mai 2013, Nr. 826 (verkauft bei einem Zuschlag von US-$ 4.000,--); zuletzt angeboten vom Berliner Militaria-"Auktionshaus für Geschichte", Auktion 95 vom 2. März 2014, Nr. 2286; der Brief blieb dort bei einem Katalogpreis von EUR 3.700,-- unverkauft.

Es sind, jüngsten Recherchen zufolge, die Sie offenbar im Vorfeld der Auktion nicht zur Kenntnis genommen haben, insgesamt 11 Briefe und Karten Mengeles an seine Frau Irene in den letzten 5 Jahren bei Auktionen in den USA und Großbritannien versteigert worden, darunter auch der jetzt bei Ihnen zur Versteigerung kommende von 1942 nach Freiburg. Die Provenienzgeschichte derselben blieb bislang völlig ungeklärt; Anbieter wie auch neue Besitzer blieben, wie üblich, jeweils anonym.

Die Feldpostbriefe Mengeles, auch der von Ihnen nun ausgerufene und "geschätzte", wurden im Rahmen eines Aufsatzes vollständig transkribiert, kommentiert und die Nachlassproblematik dabei eigens thematisiert; nachzulesen in:

Markus Wolter: Der SS-Arzt Josef Mengele zwischen Freiburg und Auschwitz – Ein örtlicher Beitrag zum Banalen und Bösen. In: „Schau-ins-Land“, Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins. 133. Jahrbuch 2014, Freiburg (2015), S. 149-189.

Ich bitte um gelegentliche Stellungnahme in dieser Sache.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Wolter

Freiburg

Nachbemerkung zur Angebotsbeschreibung:

Dass Peter Kiefer die vergangenen Auktionen und Verkäufe/Verkaufsversuche des Mengele-Briefes zumindest teilweise nicht unbekannt waren, belegt die unveränderte und vollständige Übernahme der - englischsprachigen - Angaben zu Briefinhalt und Briefautor aus der letzten amerikanischen Auktion 2013, einschließlich deren Fehler; und ohne dies als Zitat ordentlich auszuweisen.

Vgl.: https://regencystamps.com/1942-josef-mengele-handwritten-letter-to-his-wife--lot306375.aspx

Mit der Festlegung und Vervielfachung des "Schätzpreises" auf EUR 12.000,-- diskreditiert sich das Auktionshaus vor diesem Hintergrund vollends und lässt die gebotene Sorgfaltspflicht und Seriosität vermissen.

Die gewünschte Stellungnahme zur oben formulierten Kritik blieb bislang aus.

Vgl.: Bericht in der "Pforzheimer Zeitung" vom 25. April 2015:

https://www.pz-news.de/kultur_artikel,-Versteigerung-von-Mengele-Brief-in-Pforzheim-stoesst-auf-Kritik-_arid,1017722.html

Markus Wolter, 25. April 2015

__________

"Verbrannt"

Immerhin: mit dem Mengele-Brief war das erhoffte Geschäft nicht zu machen; über die Gründe kann nur spekuliert werden. Das "Los" fand zum Ausrufpreis bei der gestrigen Auktion keinen Bieter. Einsichtig, konsequent und begrüßenswert wäre es, wenn der "Artikel" jetzt auch noch aus der Angebotsliste der Rückgänge ("Rückpreis": EUR 12.000,--) entfernt werden könnte.

Markus Wolter, 26. April 2015

Angebot über das Antiquariatsportal ZVAB - Zum Festpreis von 15.360,-- Euro!

Nachdem der Auktionator und Antiquar Peter Kiefer den Mengele-Brief bei seiner Auktion zum Ausrufpreis von EUR 8.000,-- nicht verkaufen konnte, bietet er ihn nun wie selbstverständlich zum Festpreis von EUR 15.360,-- (!) über das Antiquariatsportal ZVAB an:

>>> https://www.zvab.com/basicSearch.do?anyWords=letter+mengele&author=&title=&check_sn=on

Ob als neuer Besitzer oder nach wie vor im Auftrag des anonymen Einlieferers, ist unklar. Der jetzige Angebotspreis ergibt sich jedenfalls rein rechnerisch aus dem angeblich vom Einlieferer vorgegebenen "Schätzpreis" (EUR 12.000),--, erhöht um die Auktionsprovision des Pforzheimer Antiquariats plus Mehrwertsteuer.

Markus Wolter, 20. Juni 2015

mit obszönen, "geschätzten" EUR 12.000,-- und unbedarften Angaben zu Josef Mengele ("Mediziner und Anthropologe") wird in der kommenden Auktion des Pforzheimer Buchauktionshauses Peter Kiefer (25.4.2015) ein Privatbrief des SS-Arztes "ausgerufen":

https://www.kiefer.de/auktion_artikel_details.aspx?KatNr=4124&Auktion=92.

Unbekannt ist dieser Brief nicht: Seit 2010 stand er bereits bei vier verschiedenen Auktionen in den USA und zuletzt 2014 in Berlin zum Verkauf. Nun also, am Ende einer fragwürdigen Preissteigerungskurve und mit ungeklärter Provenienz, wird der Brief mutmaßlich abermals in unbekanntem Privatbesitz verschwinden und nicht in einem seriösen Archiv gesichert überliefert.

Dass sowohl der anonyme "Einlieferer" und Besitzer als auch das Auktionshaus Kiefer keine Skrupel haben, den aktuellen "Marktwert" solcher NS-Devotionalien auszuloten, hochzutreiben und die Provisionen einzustreichen, versteht sich bedauerlicherweise von selbst. Und wieder wird an zeitgeschichtlichen Archiven vorbei schnelles Geld mit solchen NS-Dokumenten gemacht; unbekannt, in wessen Hände sie kommen und was mit ihnen geschieht.

________

Offener Brief an das Auktionshaus Peter Kiefer, Pforzheim, 16.4.2015:

Sehr geehrter Herr Kiefer,

dass Sie mit solchen Dokumenten unbedacht und offenkundig ohne Bedenken nun auch Ihr Haus zu einem unseriösen Marktplatz des NS-Devotionalienhandels machen, ist, milde gesagt, bedauerlich; tatsächlich ist es ein Skandal.

Haben Sie übersehen oder nicht sehen wollen, dass genau dieser Brief hinsichtlich der Frage nach Mengeles handschriftlichem Nachlass und dessen Vermarktung eine lange und äußerst fragwürdige (Auktions-)Geschichte hat?

Bei folgenden Auktionen stand dieser Brief in den letzten Jahren bereits zum Verkauf:

Nate D. Sanders Auctions, Los Angeles, Auktionskatalog der Auktion vom 18. Oktober 2010, Nr. 143 und der Auktion vom 6. Februar 2013, Nr. 1108; Regency Superior Auctions, Saint Louis, Los Angeles, Auktionskatalog der Auktion vom 24. Mai 2013, Nr. 826 (verkauft bei einem Zuschlag von US-$ 4.000,--); zuletzt angeboten vom Berliner Militaria-"Auktionshaus für Geschichte", Auktion 95 vom 2. März 2014, Nr. 2286; der Brief blieb dort bei einem Katalogpreis von EUR 3.700,-- unverkauft.

Es sind, jüngsten Recherchen zufolge, die Sie offenbar im Vorfeld der Auktion nicht zur Kenntnis genommen haben, insgesamt 11 Briefe und Karten Mengeles an seine Frau Irene in den letzten 5 Jahren bei Auktionen in den USA und Großbritannien versteigert worden, darunter auch der jetzt bei Ihnen zur Versteigerung kommende von 1942 nach Freiburg. Die Provenienzgeschichte derselben blieb bislang völlig ungeklärt; Anbieter wie auch neue Besitzer blieben, wie üblich, jeweils anonym.

Die Feldpostbriefe Mengeles, auch der von Ihnen nun ausgerufene und "geschätzte", wurden im Rahmen eines Aufsatzes vollständig transkribiert, kommentiert und die Nachlassproblematik dabei eigens thematisiert; nachzulesen in:

Markus Wolter: Der SS-Arzt Josef Mengele zwischen Freiburg und Auschwitz – Ein örtlicher Beitrag zum Banalen und Bösen. In: „Schau-ins-Land“, Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins. 133. Jahrbuch 2014, Freiburg (2015), S. 149-189.

Ich bitte um gelegentliche Stellungnahme in dieser Sache.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Wolter

Freiburg

Nachbemerkung zur Angebotsbeschreibung:

Dass Peter Kiefer die vergangenen Auktionen und Verkäufe/Verkaufsversuche des Mengele-Briefes zumindest teilweise nicht unbekannt waren, belegt die unveränderte und vollständige Übernahme der - englischsprachigen - Angaben zu Briefinhalt und Briefautor aus der letzten amerikanischen Auktion 2013, einschließlich deren Fehler; und ohne dies als Zitat ordentlich auszuweisen.

Vgl.: https://regencystamps.com/1942-josef-mengele-handwritten-letter-to-his-wife--lot306375.aspx

Mit der Festlegung und Vervielfachung des "Schätzpreises" auf EUR 12.000,-- diskreditiert sich das Auktionshaus vor diesem Hintergrund vollends und lässt die gebotene Sorgfaltspflicht und Seriosität vermissen.

Die gewünschte Stellungnahme zur oben formulierten Kritik blieb bislang aus.

Vgl.: Bericht in der "Pforzheimer Zeitung" vom 25. April 2015:

https://www.pz-news.de/kultur_artikel,-Versteigerung-von-Mengele-Brief-in-Pforzheim-stoesst-auf-Kritik-_arid,1017722.html

Markus Wolter, 25. April 2015

__________

"Verbrannt"

Immerhin: mit dem Mengele-Brief war das erhoffte Geschäft nicht zu machen; über die Gründe kann nur spekuliert werden. Das "Los" fand zum Ausrufpreis bei der gestrigen Auktion keinen Bieter. Einsichtig, konsequent und begrüßenswert wäre es, wenn der "Artikel" jetzt auch noch aus der Angebotsliste der Rückgänge ("Rückpreis": EUR 12.000,--) entfernt werden könnte.

Markus Wolter, 26. April 2015

Angebot über das Antiquariatsportal ZVAB - Zum Festpreis von 15.360,-- Euro!

Nachdem der Auktionator und Antiquar Peter Kiefer den Mengele-Brief bei seiner Auktion zum Ausrufpreis von EUR 8.000,-- nicht verkaufen konnte, bietet er ihn nun wie selbstverständlich zum Festpreis von EUR 15.360,-- (!) über das Antiquariatsportal ZVAB an:

>>> https://www.zvab.com/basicSearch.do?anyWords=letter+mengele&author=&title=&check_sn=on

Ob als neuer Besitzer oder nach wie vor im Auftrag des anonymen Einlieferers, ist unklar. Der jetzige Angebotspreis ergibt sich jedenfalls rein rechnerisch aus dem angeblich vom Einlieferer vorgegebenen "Schätzpreis" (EUR 12.000),--, erhöht um die Auktionsprovision des Pforzheimer Antiquariats plus Mehrwertsteuer.

Markus Wolter, 20. Juni 2015

deep-listening - am Donnerstag, 16. April 2015, 20:06 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"bei der Internationalen Ordensarchivtagung, die das Referat für die Kulturgüter der Orden vom 13. bis 15. April 2015 in Schloß Puchberg in Wels ausgerichtet hat, fand am Montag eine Podiumsdiskussion über Zukunftsfragen, Trends und Visionen im Archivwesen statt. Es diskutierten Irmgard Christa Becker (Archivschule Marburg), Heinrich Berg (Wiener Stadt- und Landesarchiv) und Peter Pfister (Archiv des Erzbistums München und Freising), es moderierte Helga Penz.

Hier gibt es das Video dazu:

https://kulturgueter.kath-orden.at/termine-service/podiumsdiskussion-zu-zukunftsfragen-im-archivwesen

oder direkt zu youtube:

https://youtu.be/OQVcuip0HiI "

Hier gibt es das Video dazu:

https://kulturgueter.kath-orden.at/termine-service/podiumsdiskussion-zu-zukunftsfragen-im-archivwesen

oder direkt zu youtube:

https://youtu.be/OQVcuip0HiI "

KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 19:07 - Rubrik: Archive in der Zukunft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Um das berühmte Dokument begann in Israel ein Prozess.

Von Hagen Jung

"Seit 1999 wird 'Schindlers Liste', die 1200 Juden vor der Ermordung rettete, in Jerusalem aufbewahrt. Am Dienstag begann dort ein Prozess um das Dokument. Eine Erbin von Oskar Schindlers Witwe will es haben."

https://www.neues-deutschland.de/artikel/968021.wem-gehoert-schindlers-liste.html

Es handelt sich eine Kopie der Liste, die Schindler in einem Koffer aufbewahrt hatte. Sie befindet sich im Besitz von Yad Vashem.

Eine weitere Originalkopie soll 2009 in Australien gefunden worden sein:

https://archiv.twoday.net/stories/5631613/

Von Hagen Jung

"Seit 1999 wird 'Schindlers Liste', die 1200 Juden vor der Ermordung rettete, in Jerusalem aufbewahrt. Am Dienstag begann dort ein Prozess um das Dokument. Eine Erbin von Oskar Schindlers Witwe will es haben."

https://www.neues-deutschland.de/artikel/968021.wem-gehoert-schindlers-liste.html

Es handelt sich eine Kopie der Liste, die Schindler in einem Koffer aufbewahrt hatte. Sie befindet sich im Besitz von Yad Vashem.

Eine weitere Originalkopie soll 2009 in Australien gefunden worden sein:

https://archiv.twoday.net/stories/5631613/

IngridStrauch - am Donnerstag, 16. April 2015, 18:22 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.gfh-biberach.de/archiv/

PDFs, die alten Adressen funktionieren nicht mehr:

https://archiv.twoday.net/stories/6118539/

Update:

https://archiv.twoday.net/stories/1022464189/

#histverein

PDFs, die alten Adressen funktionieren nicht mehr:

https://archiv.twoday.net/stories/6118539/

Update:

https://archiv.twoday.net/stories/1022464189/

#histverein

KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 17:45 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nach der EuGH-Entscheidung im Herbst letzten Jahres

https://archiv.twoday.net/stories/985928895/

war klar, dass die Verlage Bibliotheken die Digitalisierung nach § 52b UrhG nicht verbieten können. In Deutschland dürfen Nutzer sogar elektronische Kopien anfertigen, so die Pressemeldung zur jetzt ergangenen BGH-Entscheidung.

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2015&Sort=3&nr=70808&pos=0&anz=64

Dass die Klägerin der Beklagten den Abschluss eines Lizenzvertrages angeboten hat, der die Beklagte dazu berechtigt hätte, im Verlag der Klägerin erschienene Bücher in digitalisierter Form an den elektronischen Leseplätzen ihrer Bibliothek zugänglich zu machen, hat die Beklagte rechtlich nicht daran gehindert, diese Bücher unter Berufung auf § 52b UrhG auch ohne Einwilligung der Klägerin auf diese Weise zu nutzen. Unter "vertraglichen Regelungen", die nach § 52b UrhG einer solchen Nutzung entgegenstehen, sind allein Regelungen in bestehenden Verträgen und keine bloßen Vertragsangebote zu verstehen.

Die Beklagte ist auch berechtigt, im Verlag der Klägerin erschienene Bücher ihres Bibliotheksbestandes zu digitalisieren, wenn dies erforderlich ist, um diese Bücher an elektronischen Leseplätzen ihrer Bibliothek zugänglich zu machen. § 52b UrhG sieht zwar keine solche Berechtigung vor. Jedoch ist in diesen Fällen die unmittelbar für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken in Unterricht und Forschung geltende Regelung des § 52a Abs. 3 UrhG entsprechend anwendbar, die zur Zugänglichmachung erforderliche Vervielfältigungen erlaubt. Eine entsprechende Anwendung dieser Regelung ist geboten, weil das Recht zur Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplätzen einen großen Teil seines sachlichen Gehalts und sogar seiner praktischen Wirksamkeit verlieren würde, wenn die Bibliotheken kein akzessorisches Recht zur Digitalisierung der betroffenen Werke besäßen.

Die Beklagte hat das Urheberrecht an dem Buch auch nicht dadurch verletzt, dass sie es Bibliotheksnutzern ermöglicht hat, das an elektronischen Leseplätzen zugänglich gemachte Werk auszudrucken oder auf USB-Sticks abzuspeichern. Der Beklagten war es nach § 52b UrhG erlaubt, das Buch an elektronischen Leseplätzen zugänglich zu machen. § 52b UrhG ist im Blick auf Art. 5 Abs. 3 Buchst. n der Richtlinie 2001/29/EG nicht dahingehend einschränkend auszulegen, dass Werke an elektronischen Leseplätzen nur in der Weise zugänglich gemacht werden dürfen, dass sie von Nutzern dort nur gelesen und nicht auch ausgedruckt oder abgespeichert werden können. Die Beklagte haftet auch nicht für unbefugte Vervielfältigungen des Werkes durch Nutzer der elektronischen Leseplätze. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass es zu unberechtigten Vervielfältigungen durch Nutzer der Leseplätze gekommen ist. Davon kann auch nicht ohne weiteres ausgegangen werden. Ein Ausdrucken oder Abspeichern von an elektronischen Leseplätzen bereitgestellten Werken kann in vielen Fällen als Vervielfältigung zum privaten oder sonstigen eigenen Gebrauch nach § 53 UrhG zulässig sein.

Urteil vom 16. April 2015 - I ZR 69/11 - Elektronische Leseplätze II

https://archiv.twoday.net/search?q=lesepl%C3%A4tze

https://archiv.twoday.net/stories/985928895/

war klar, dass die Verlage Bibliotheken die Digitalisierung nach § 52b UrhG nicht verbieten können. In Deutschland dürfen Nutzer sogar elektronische Kopien anfertigen, so die Pressemeldung zur jetzt ergangenen BGH-Entscheidung.

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2015&Sort=3&nr=70808&pos=0&anz=64

Dass die Klägerin der Beklagten den Abschluss eines Lizenzvertrages angeboten hat, der die Beklagte dazu berechtigt hätte, im Verlag der Klägerin erschienene Bücher in digitalisierter Form an den elektronischen Leseplätzen ihrer Bibliothek zugänglich zu machen, hat die Beklagte rechtlich nicht daran gehindert, diese Bücher unter Berufung auf § 52b UrhG auch ohne Einwilligung der Klägerin auf diese Weise zu nutzen. Unter "vertraglichen Regelungen", die nach § 52b UrhG einer solchen Nutzung entgegenstehen, sind allein Regelungen in bestehenden Verträgen und keine bloßen Vertragsangebote zu verstehen.

Die Beklagte ist auch berechtigt, im Verlag der Klägerin erschienene Bücher ihres Bibliotheksbestandes zu digitalisieren, wenn dies erforderlich ist, um diese Bücher an elektronischen Leseplätzen ihrer Bibliothek zugänglich zu machen. § 52b UrhG sieht zwar keine solche Berechtigung vor. Jedoch ist in diesen Fällen die unmittelbar für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken in Unterricht und Forschung geltende Regelung des § 52a Abs. 3 UrhG entsprechend anwendbar, die zur Zugänglichmachung erforderliche Vervielfältigungen erlaubt. Eine entsprechende Anwendung dieser Regelung ist geboten, weil das Recht zur Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplätzen einen großen Teil seines sachlichen Gehalts und sogar seiner praktischen Wirksamkeit verlieren würde, wenn die Bibliotheken kein akzessorisches Recht zur Digitalisierung der betroffenen Werke besäßen.

Die Beklagte hat das Urheberrecht an dem Buch auch nicht dadurch verletzt, dass sie es Bibliotheksnutzern ermöglicht hat, das an elektronischen Leseplätzen zugänglich gemachte Werk auszudrucken oder auf USB-Sticks abzuspeichern. Der Beklagten war es nach § 52b UrhG erlaubt, das Buch an elektronischen Leseplätzen zugänglich zu machen. § 52b UrhG ist im Blick auf Art. 5 Abs. 3 Buchst. n der Richtlinie 2001/29/EG nicht dahingehend einschränkend auszulegen, dass Werke an elektronischen Leseplätzen nur in der Weise zugänglich gemacht werden dürfen, dass sie von Nutzern dort nur gelesen und nicht auch ausgedruckt oder abgespeichert werden können. Die Beklagte haftet auch nicht für unbefugte Vervielfältigungen des Werkes durch Nutzer der elektronischen Leseplätze. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass es zu unberechtigten Vervielfältigungen durch Nutzer der Leseplätze gekommen ist. Davon kann auch nicht ohne weiteres ausgegangen werden. Ein Ausdrucken oder Abspeichern von an elektronischen Leseplätzen bereitgestellten Werken kann in vielen Fällen als Vervielfältigung zum privaten oder sonstigen eigenen Gebrauch nach § 53 UrhG zulässig sein.

Urteil vom 16. April 2015 - I ZR 69/11 - Elektronische Leseplätze II

https://archiv.twoday.net/search?q=lesepl%C3%A4tze

KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 17:16 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2015/04/16/thecontentmine-is-ready-for-business-and-will-make-scientific-and-medical-facts-available-to-everyone-on-a-massive-scale/

https://contentmine.org/

https://contentmine.org/

KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 17:11 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.tandfonline.com/toc/wjao20/current#.VS_N7fmsXHt

Abzocke matters: Ein Artikel kostet 30 Euro, das ganze Heft 117 Euro. Wieso bitteschön muss eine archivalische Fachzeitschrift bei einem sündteuren Verlag (statt Open Access) erscheinen, damit sich ja niemand die Beiträge leisten kann?

Abzocke matters: Ein Artikel kostet 30 Euro, das ganze Heft 117 Euro. Wieso bitteschön muss eine archivalische Fachzeitschrift bei einem sündteuren Verlag (statt Open Access) erscheinen, damit sich ja niemand die Beiträge leisten kann?

KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 16:58 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://oldenburger-onlinezeitung.de/lokal/paul-raabe-archiv-eroeffnet-45951

https://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg55344.html

https://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg55344.html

KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 16:07 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wenn der Burgerbibliothek-Vermerk aber wichtige Informationen abdeckt, ist das unschön.

https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=129656

https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=129656

KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 15:35 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein umfangreiches PDF enthält Nachweise zur Wappenführung im Kanton Zürich.

https://www.staatsarchiv.zh.ch/internet/justiz_inneres/sta/de/recherche1/themen/wappennachweiskartei.html

https://www.staatsarchiv.zh.ch/internet/justiz_inneres/sta/de/recherche1/themen/wappennachweiskartei.html

KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 15:27 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.badische-zeitung.de/sportpolitik/doping-akten-wurden-versteckt-einige-sind-verschollen--102997976.html

Fredy Stober, der Mitbegründer des Badischen Sportbunds und langjährige Präsident des Skiverbands Schwarzwald, starb 2010 im Alter von 100 Jahren. Er war der Patriarch des Sports in der Region, kannte dessen Geschichte wie kein Zweiter – und er legte sein eigenes, privates Archiv an. In seinem Büro im zweiten Stock seines Hauses in Freiburg lagerte er Dutzende von Aktenordnern, darunter drei mit der Aufschrift "Doping". Einige Monate vor seinem Tod regelte Stober seinen Nachlass und vereinbarte mit dem Staatsarchiv, Außenstelle Freiburg, dass seine wichtigsten Unterlagen in das Archiv überführt werden sollten.

Insgesamt ging es um rund 40 Ordner. Aber nicht alle kamen nach Stobers Tod im Staatsarchiv an. Die drei Ordner mit der Aufschrift "Doping" fehlten. Das bestätigt ein Mitglied der Untersuchungskommission der BZ. Die Ordner sind bis heute verschollen. Das Staatsarchiv war für die Überführung nicht verantwortlich.

Fredy Stober, der Mitbegründer des Badischen Sportbunds und langjährige Präsident des Skiverbands Schwarzwald, starb 2010 im Alter von 100 Jahren. Er war der Patriarch des Sports in der Region, kannte dessen Geschichte wie kein Zweiter – und er legte sein eigenes, privates Archiv an. In seinem Büro im zweiten Stock seines Hauses in Freiburg lagerte er Dutzende von Aktenordnern, darunter drei mit der Aufschrift "Doping". Einige Monate vor seinem Tod regelte Stober seinen Nachlass und vereinbarte mit dem Staatsarchiv, Außenstelle Freiburg, dass seine wichtigsten Unterlagen in das Archiv überführt werden sollten.

Insgesamt ging es um rund 40 Ordner. Aber nicht alle kamen nach Stobers Tod im Staatsarchiv an. Die drei Ordner mit der Aufschrift "Doping" fehlten. Das bestätigt ein Mitglied der Untersuchungskommission der BZ. Die Ordner sind bis heute verschollen. Das Staatsarchiv war für die Überführung nicht verantwortlich.

KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 15:21 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.deutschlandfunk.de/nationalsozialismus-in-norwegen-akteneinsicht-und-die-frage.795.de.html?dram:article_id=316541

"In einem Kellerraum des norwegischen Staatsarchives in Oslo lagern die Akten von NS-Verbrechern, Kollaborateuren und Mitläufern. 70 Jahre lang waren die Unterlagen nur Forschern und Behörden zugänglich. Seit dem 1. Januar stehen sie allen Norwegern offen – ein Antrag auf Einsicht genügt."

"In einem Kellerraum des norwegischen Staatsarchives in Oslo lagern die Akten von NS-Verbrechern, Kollaborateuren und Mitläufern. 70 Jahre lang waren die Unterlagen nur Forschern und Behörden zugänglich. Seit dem 1. Januar stehen sie allen Norwegern offen – ein Antrag auf Einsicht genügt."

KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 15:18 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=36296

„Soweit ich weiß, hat die Loos-Forschung erstmals um 2006 gezielt im Wiener Stadt- und Landesarchiv gesucht, wo sich der Akt damals definitiv befinden hätte müssen, aber man hat keine Spur davon gefunden“, erzählt Andreas Weigel den Hergang. Auch in anderen Archiven und Nachlässen von Loos Freundes- und Bekanntenkreis fanden die Forscher nichts.

Dann aber wurde Weigel Anfang des Vorjahres von einem Antiquar kontaktiert: Er hatte den Akt in der Wiener Wohnung eines soeben verstorbenen ehemaligen Mitarbeiters des Wiener Stadt- und Landesarchivs entdeckt. Außerdem fanden sich dort noch weitere aus dem Archiv entwendete Prozessakten, darunter mehrere zu Lustmord- und Vergewaltigungsfällen.

„Der Akt wurde zwar vor rund fünf Jahrzehnten im Aktenlager des Landesgerichts von Mitarbeitern des Stadt- und Landesarchivs durchgesehen und für die Übernahme ins Archiv vorgemerkt“, weiß Weigel: „Aber kurz vor beziehungsweise im Rahmen der Übernahme muss er auf die Seite geschafft worden sein. Im Wiener Stadt- und Landesarchiv ist er jedenfalls nie eingelangt.“

https://diepresse.com/home/zeitgeschichte/4709389/Loos-Schandtaten-enthullt-vor-der-Welt

Update:

https://archiv.twoday.net/stories/1022431042/

„Soweit ich weiß, hat die Loos-Forschung erstmals um 2006 gezielt im Wiener Stadt- und Landesarchiv gesucht, wo sich der Akt damals definitiv befinden hätte müssen, aber man hat keine Spur davon gefunden“, erzählt Andreas Weigel den Hergang. Auch in anderen Archiven und Nachlässen von Loos Freundes- und Bekanntenkreis fanden die Forscher nichts.

Dann aber wurde Weigel Anfang des Vorjahres von einem Antiquar kontaktiert: Er hatte den Akt in der Wiener Wohnung eines soeben verstorbenen ehemaligen Mitarbeiters des Wiener Stadt- und Landesarchivs entdeckt. Außerdem fanden sich dort noch weitere aus dem Archiv entwendete Prozessakten, darunter mehrere zu Lustmord- und Vergewaltigungsfällen.

„Der Akt wurde zwar vor rund fünf Jahrzehnten im Aktenlager des Landesgerichts von Mitarbeitern des Stadt- und Landesarchivs durchgesehen und für die Übernahme ins Archiv vorgemerkt“, weiß Weigel: „Aber kurz vor beziehungsweise im Rahmen der Übernahme muss er auf die Seite geschafft worden sein. Im Wiener Stadt- und Landesarchiv ist er jedenfalls nie eingelangt.“

https://diepresse.com/home/zeitgeschichte/4709389/Loos-Schandtaten-enthullt-vor-der-Welt

Update:

https://archiv.twoday.net/stories/1022431042/

KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 15:08 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 16. April 2015, 15:06 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 15. April 2015, 21:26 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Peter Koblank hat gerade einen Text über einen Aufsatz von Eduard Hlawitschka veröffentlicht.

https://www.stauferstelen.net/texts/wibald-tabula.htm

"Ein aus dem 12. Jahrhundert überlieferter Stammbaum, Tabula consanguinitatis genannt, der im Zusammenhang mit der 1153 erfolgten Scheidung Friedrichs I. Barbarossa von seiner ersten Ehefrau stehen muss, ist ein Schlüsseldokument für die Stauferforschung. Bis vor kurzem nahm man an, auf Grund dieses Stammbaums habe die Kirche auf Barbarossas Antrag dessen Ehe getrennt. Das ist jedoch ein Irrtum, den der renommierte Historiker Eduard Hlawitschka vor zehn Jahren aufgedeckt hat."

Der Aufsatz von Hlawitschka ist online, wird von Koblank aber nicht verlinkt.

https://www.digizeitschriften.de/link/00121223/0/61/509

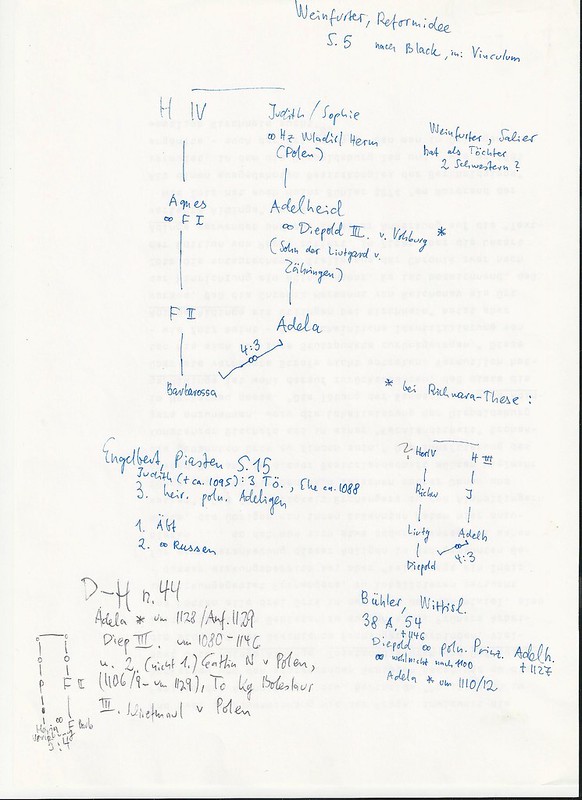

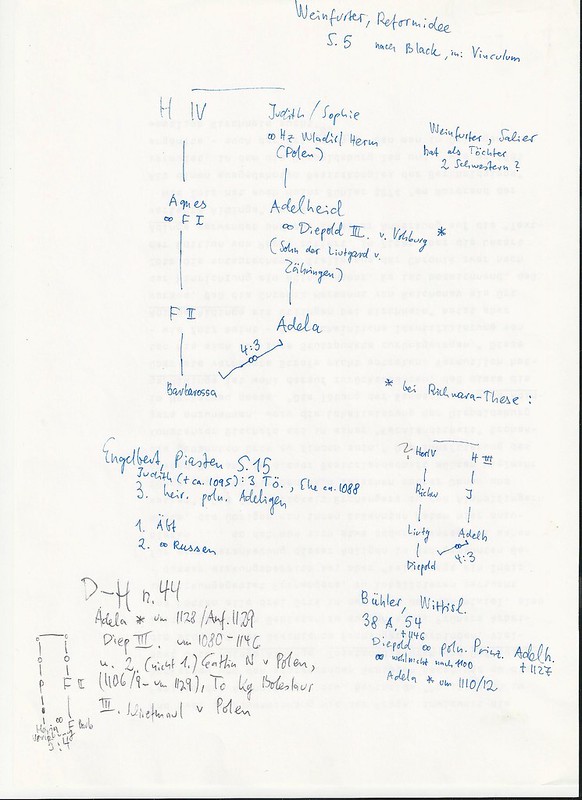

In den 1990er Jahren legte ich umfangreiche unveröffentliche Sammlungen zur hochmittelalterlichen Adelsgenealogie des südwestdeutschen Raums an, ausgehend von der Auseinandersetzung mit den Studien von Heinz Bühler und Hansmartin Decker-Hauff. Behandelt habe ich vor allem die Staufer und die Pfalzgrafen von Schwaben, die Besitzgeschichte der Herzöge von Kärnten in Schwaben, Werner von Grüningen., Richwara von Zähringen. Um genealogische Hypothesen zu widerlegen, recherchierte ich nach sogenannten "Nahehen". Außer einigen Andeutungen ist nichts davon publiziert worden.

Einige Hinweise gibt mein Aufsatz von 1995

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5266/

Dass Josef Heinzelmann 2002 aufgrund meiner Hinweise die Michaelstein-Tradition erörterte, hat mir nicht gefallen.

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7630/ (Anm. 46)

Harald Drös bezog sich 1997 auf einen mündlichen Hinweis von mir zu Bertha von Boll:

https://www.inschriften.net/landkreis-goeppingen/inschrift/nr/di041-0230.html

Wichtige Studien kamen, ohne meine Überlegungen zu kennen, zu Ergebnissen, die - wie ich - die überbordenden genealogischen Hypothesen in die Schranken wiesen. Die umfangreiche Studie von Tobias Weller zur Heiratspolitik der Staufer (2004), die mir neulich der Autor freundlicherweise als Geschenk verehrte, nahm sich die Spekulationen Decker-Hauffs vor. Eine Zusammenfassung in Form eines Aufsatzes von 2005 ist auch online verfügbar:

https://www.mgh-bibliothek.de//dokumente/a/a139173.pdf

Die Familie der Pfalzgrafen von Schwaben hat der zu früh verstorbene Sönke Lorenz 2009 in der Festschrift für Thomas Zotz kritisch behandelt.

Ganz und gar nicht einverstanden war ich mit der These, Richwara, Gattin Bertholds I. von Zähringen, sei eine Babenbergerin und Tochter Herzog Hermanns IV. gewesen. 2009 hat Eduard Hlawitschka in der ZGO die Abstammung von Hermann IV. zurückgewiesen. Es ist nicht das erste Mal, dass mir die destruktiven Ergebnisse dieses herausragenden Genealogen mehr zusagen als die konstruktiven. Ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass die (alternative) Babenberger-Abkunft Richwaras von ihm plausibel gemacht werden konnte.

Da meine eigene Argumentation absolut "wasserdicht" sein sollte, was sich angesichts der unübersichtlichen Quellen- und Literaturlage als schwierig erwies, ist es vielleicht nachvollziehbar, dass ich keine eigene Publikation wagte.

Nicht nur Richwara hat mir Hlawitschka (künftig: H.) "weggenommen", auch seine Studien zu Wibalds Aufstellung zur Verwandtschafts Friedrich Barbarossas mit Adela haben einen Punkt aufgegriffen, auf den ich etliche Jahre vor seinem Aufsatz von 1995 unabhängig von ihm ebenfalls gestoßen war. Die Abbildung unten zeigt meine damalige Aufstellung zu den Nahehen. Zur näheren Datierung meiner Beschäftigung mit diesem Thema dient ein handschriftlicher Brief von Frau Dr. Mechthild Black-Veldtrup, die mir am 6. August 1997 liebenswürdigerweise eine von ihrem Vater angefertigte auszugsweise Übersetzung des Aufsatzes von Gerard Labuda 1963 überließ.

Es ist durchaus bemerkenswert, dass ich zu einem diametral entgegengesetzten Ergebnis als H. kam. Er akzeptierte die Nahehe Barbarossas mit Adela im Verhältnis 4:3, die sich ergibt, wenn man in der Ehefrau Diepolds III. (des Vaters der Adela) von Vohburg eine Tochter des Wladislaw I. Hermann und der Salierin Judith sieht. Dann ist es nur konsequent anzunehmen, dass die Ehe Barbarossas nicht aufgrund Wibalds Zusammenstellung geschieden wurde.

Mein Ansatz resultierte aus der Erwägung, man könne doch aus Nahehen mit aller Vorsicht ein kritisches Schwert schmieden, um den genealogischen Hypothesen-Urwald zu lichten. Bei 4:4 oder 4:3 sollte Skepsis angebracht sein. Da ich nicht an Wibalds Tabula rütteln wollte und sie als Scheidungsbegründung ansah, kam ich zu dem Schluss, dass eine zuverlässige zeitgenössische Quelle (Wibald) in Verbindung mit dem kirchlichen Verbot solcher Nahehen die Hypothese von Diepolds Ehe mit einer Piastin zurückzuweisen in der Lage ist.

Immer wieder haben Nahehen in den berüchtigten genealogischen Kontroversen, in die H. verwickelt war, eine Rolle gespielt. Seine Aussagen 2005 über die Erlaubtheit von Nahehen stimmten nicht mit dem überein, was ich mir aus der Sekundärliteratur angelesen hatte. Schon die Zeitgenossen hatten wohl Probleme mit der Erstreckung des Nahehenverbots. Auf diesen Punkt will ich heute nicht eingehen.

Dass es mir gelingen würde, den kampferprobten Genealogen H. öffentlich zu besiegen, bildete ich mir nicht ein. Hinsichtlich von Quellen- und Literaturkenntnis ihm eindeutig unterlegen, wäre es kaum möglich gewesen, meine (angenommene) methodische Überlegenheit (im Sinne einer größeren Skepsis gegenüber Hypothesen) zur Geltung zu bringen. Wie aussichtslos eine eigene kritische Durchdringung des von H. meisterhaft beherrschten Stoffs war, zeigte meine Lektüre der diversen Arbeiten zu Kuno von Öhningen bzw. zur Konradiner-Genealogie.

Mein eigener Ansatz zu Adela und Friedrich brachte nur eine periphere genealogische Hypothese zum Einsturz, während H. in den Tempel der politischen Geschichte der Stauferzeit vordringen konnte. Sein Ansatz war der interessantere, derjenige mit der größeren Reichweite. Aber ergibt sich daraus automatisch, dass er auch zutreffender ist?

Die Beweislast bei mehreren konkurrierenden Hypothesen liegt meines Erachtens immer bei derjenigen, die die wichtigeren Schlussfolgerungen ermöglicht.

Zu prüfen ist also der Quellenbefund. Diepold von Vohburg war um 1120 mit einer Adelheid verheiratet (H. S. 526f., was sich auch künftig auf den Aufsatz im DA 2005 bezieht), die nach einer Quelle des 15. Jahrhunderts 1127 starb. Von drei Ehen weiß eine genealogische Aufzeichnung des 12. Jahrhunderts aus Ranshofen (im Clm 12631).

https://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_SS_24_S._76

Die Vornamen der Ehefrauen bleiben ungenannt. Die erste soll "de Polonia" gewesen sein. Aus dieser Ehe ging nach der Angabe der Quelle die an erster Stelle genannte Kaiserin Adela hervor. Nach einem Blick auf die Stammtafel der Piasten ist es für H. klar, dass nur eine Tochter von Wladislaw I. Hermann in Betracht kommen kann. Adelheids Geburt setzt er um 1090 an (H. S. 529). Wladislaw nahm (wohl 1088) eine Judith zur zweiten Frau (auch die erste hieß so), die Tochter Kaiser Heinrichs III. Als "entscheidenden Hinweis" wertet H. S. 532 die Angabe des Gallus Anonymus, der über die drei Töchter des Herrschers sagt, dass die ersten einen Russen heiratete, die zweite Nonne wurde (die Äbtissin Agnes von Gandersheim) und die dritte nahm einen Mann "sue gentis", wobei die von H. bevorzugte Lesart, das beziehe sich auf Judith und nicht auf Wladislaw, sich nicht unbedingt aufdrängt.

Halten wir fest: Es gibt keinen Quellenbeleg, dass die polnische Dame, die Diepold von Vohburg heiratete, eine Tochter des Wladislaw war. Selbst wenn man der eher fernliegenden Textinterpretation folgt, dass die dritte Tochter einen Deutschen heiratete, bedeutet das noch nicht, dass Diepold gemeint war. Es ist durchaus anzunehmen, dass es noch andere vornehme Familien in Polen und Deutschland gab, die am Ende des 11. Jahrhunderts Heiratsbündnisse eingehen konnten.

Geht man von der vor H. gültigen Prämisse aus, dass Wibalds Tabula die offizielle Begründung für die Scheidung aufgrund zu naher Verwandtschaft 1153 war, so kann man damit die genealogische Hypothese zurückweisen. Wieso umständlich einen entfernten Verwandtschaftsgrad (kanonischer Grad 6:5) anführen, wenn schon der Grad 4:3 gegeben war!

Was H. dagegen einzuwenden hat, ist eine ad-hoc-Hypothese, die den Quellenanschein hinterfragt: Wibalds Nahehe-Aufstellung sei zwar korrekt, aber nicht die endgültige Version gewesen. Wibald sei zwar ein wichtiger Berater Barbarossas, aber nicht in jedem Punkt informiert gewesen.

Das alles wirkt nun gar nicht überzeugend: Kein wirklich starkes Argument für die Ehe Diepolds mit der Piastin, und dann muss H. auch noch Wibalds Rolle relativieren.

Die Beweislast liegt bei dem, der die etablierte Deutung (Wibalds Aufzeichnung als offizielle Begründung) umstoßen möchte. Dafür braucht es starke Argumente, die H. aber nicht hat. Stattdessen: eine schwach begründete genealogische Hypothese, die sich auf eine Quelle stützt, bei der man einen eigenartigen Bezug "sue gentis" zugrundelegen muss.

Gleichwohl hat H. Zustimmung gefunden. Die Studie von Tobias Küss 2013 zu den Diepoldingern folgt ihm, siehe die Auszüge in Google Books:

https://books.google.de/books?id=JUkjAQAAQBAJ&pg=PA250

Die Interpretation von "sue gentis", die eine polnische Historikerin (Polaczkówna) 1932 vorschlug, habe sich durchzusetzen begonnen, schreibt H. S. 532 Anm. 76 und bezieht sich auf die Edition des Gallus, den Aufsatz von Labuda 1963 und zwei Studien von Black-Veltrup.

Von Labuda habe ich - siehe oben - eine Arbeitsübersetzung. Balzer und andere hätten das Pronomen sue auf Wladislaw bezogen, aber grammatikalisch richtig könne auch der Bezug auf Judith sein, auch wenn man zugeben müsse, dass sich Gallus dann sehr unklar ausgedrückt habe. Als Indizien für die Verheiratung mit einem Deutschen führt Labuda an:

1. Es gebe sonst keine Beispiele für die Ehe einer Piastin mit einem polnischen Magnaten.

2. Es gab keine andere polnische Fürstentochter, die für eine Ehe mit Diepold in Betracht kam.

3. Den Namen Adelheid konnte die Tochter von ihrer Mutter erben (deren Schwester hieß so).

4. Es sei wahrscheinlich, dass Judith nach dem Tod ihres Gatten nach Deutschland zurückkehrte.

Bei 1 und 2 vermerkte Frau Black-Veldtrup auf der mir vorliegenden Kopie der Übersetzung zutreffend a.e.s. (argumentum e silentio). Argument 3 ist nicht zwingend. Angesichts der Ehen slawischer Familien mit deutschen Geschlechtern konnte der Name Adelheid durchaus auch auf andere Weise zur Gattin Diepolds gelangen.

Abgesehen davon, dass der Beweiswert von Argument 4 unklar ist, ist es auch sachlich unzutreffend, wie Black-Veldtrup handschriftlich vermerkte: Judith starb vor Wladislaw. Siehe auch

https://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/salier_2/judith_tochter_von_heinrich_3_1096_salier_arpaden_piasten/judith_koenigin_von_ungarn_+_1096.html

Zwei konkurrierende Hypothesen zu den Ehen Diepolds sind noch kurz zu nennen, bevor ich auf die jüngere polnische Forschung zu sprechen komme.

Da Adela nicht gut älter gewesen sein könne als ihr (um 1122 geborener) Gatte, wies sie Tyroller der zweiten Ehe Diepolds mit Kunigunde (Haus Northeim) zu. Er zitiert durchaus die Ranshofener Genealogie, die ausdrücklich Adela der ersten Ehe zuweist, muss dann aber einen Irrtum angenommen haben. Adela heiße wie ihre Urgroßmutter Adela von Löwen, was aber H. treffend damit kontert, dass Adela ja eine Kurzform von Adelheid sei und so durchaus auf die Mutter zurückverweisen könne.

Labuda stochert im Nebel, wenn er sich Gedanken über die Reihenfolge der Kinder Diepolds macht. Er sieht Adela als jüngstes Kind. Irgendwelche konkreten Anhaltspunkte für das Alter Adelas gibt es nicht. Wenn sich die Ranshofener Notiz tatsächlich geirrt haben sollte, was durchaus nicht auszuschließen ist, dann kann Adela auch der zweiten Ehe Diepolds (nicht vor 1127) entstammen, und dann gibt es selbstverständlich kein Nahehen-Problem über die Salierin Judith!

Hansmartin Decker-Hauff setzte im Stauferkatalog 1977 Nr. 44 Adela, die 1128/29 geboren worden sei, als Tochter der zweiten (nicht der ersten!) Ehe Diepolds an, wobei er aber die übliche Reihenfolge vertauscht: Diepold habe eine Gattin N. von Polen geheiratet, Tochter von König Boleslaus III. Schiefmaul von Polen. Auch hier ergibt sich keine Nahehe, denn Boleslaw entstammt der ersten Ehe seines Vaters mit Judith von Böhmen. Laut Geburtsdatum 1106/9 muss sie der ersten Ehe mit Zbysława entstammen. Würde sie der zweiten entstammen, hätte, vorausgesetzt Bühlers Ansetzung der Adelheid von Mochental aus dem Haus der Diepolder träfe zu, Diepold III. die Enkelin seiner Schwester geheiratet. Aber Decker-Hauff hatte ohnehin seine eigene Theorie zu Adelheid von Mochental, die er Immo Eberl mündlich eröffnete (Ulm und Oberschwaben 1982, S. 30 Anm. 6 und S. 34 Anm. 38). Für ihn war sie eine Stauferin aus der hypothetischen ersten Ehe Herzog Friedrich I. mit einer Beatrix oder Mathilde. Sie heiratete zunächst Heinrich von Berg und dann Diepold von Vohburg (dessen erste Ehefrau Adelheid). Dass der gleichnamige Sohn Heinrichs Bertha von Boll (nach Decker-Hauff und Bühler eine Tochter Friedrichs I.) heiratete, wie Heinz Bühler wollte, kann nicht sein (Nahehe 2:1, Eberl S. 35 Anm. 56a: "kaum möglich").

Vergessen wir diesen ganzen genealogischen Wust Decker-Hauffs rasch wieder!

Unglücklicherweise verfüge ich nicht über polnische Sprachkenntnisse, und Google Translate hilft nur bei E-Texten. Scans in PDFs, Djvus oder in Google Books können nicht direkt übersetzt werden. Aber Fakt ist, dass sich in der polnischen Forschung - und dank des Internets kann ich heute wesentlich einfacher recherchieren als ca. 1997 - eher die Annahme durchsetzt, dass Diepold von Berg KEINE Tochter Wladislaw I. Hermann geheiratet hat.

Szymon Wieczorek schloss sich 2013 dem Zweifel von Kazimierz Jasińskii an, dieser habe anscheinend zu Recht die Hypothese angefochten.

https://books.google.de/books?id=MC7nvfOcXRoC&pg=PA149

Schon in der polnischen Fassung von 1996 hatte er sich so positioniert:

https://rcin.org.pl/Content/2461/WA303_4051_KH103-r1996-R103-nr4_Kwartalnik-Historyczny_02_Wieczorek.pdf

Auch Pac 2013 bezieht sich auf die Frage in einer längeren Fußnote (die ich nicht lesen kann) und die Argumentation von Kazimierz Jasiński.

https://books.google.de/books?id=VlV2BwAAQBAJ&pg=PA258

Zur frühen Genealogie ist in Polen einiges Material online, darunter auch Karteikarten von Kazimierz Jasiński. Siehe auch die Hinweise:

https://historiaimedia.org/2011/09/02/polska-genealogia-dynastyczna-w-internecie/

Hier ist von besonderer Bedeutung ein Aufsatz von Jasiński aus dem Jahr 1989, der einsehbar ist unter

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=164573

Die kritische Argumentation kann ich leider - aus Sprachunkenntnis - nicht nachvollziehen, aber auf S. 61 befindet sich genau jenes Stemma, das mir ca. 1997 auffiel und das H. 2005 als seine Entdeckung vorstellte. Friedrich und Adela im Verhältnis 3:4!

Von daher weiß ich mich in bester Gesellschaft, wenn ich einmal mehr Tobias Weller beipflichte, der 2005, ein Jahr vor H.'s Aufsatz, betonte (Heiratspolitik S. 788): Adelheid, die Gemahlin Diepold III., gelte in der Forschungsliteratur allenthalben als Tochter des Piastenfürsten Wladislaw I. Hermann, "doch findet diese Mutmaßung in den Quellen keinerlei Stütze".

#forschung

https://www.stauferstelen.net/texts/wibald-tabula.htm

"Ein aus dem 12. Jahrhundert überlieferter Stammbaum, Tabula consanguinitatis genannt, der im Zusammenhang mit der 1153 erfolgten Scheidung Friedrichs I. Barbarossa von seiner ersten Ehefrau stehen muss, ist ein Schlüsseldokument für die Stauferforschung. Bis vor kurzem nahm man an, auf Grund dieses Stammbaums habe die Kirche auf Barbarossas Antrag dessen Ehe getrennt. Das ist jedoch ein Irrtum, den der renommierte Historiker Eduard Hlawitschka vor zehn Jahren aufgedeckt hat."

Der Aufsatz von Hlawitschka ist online, wird von Koblank aber nicht verlinkt.

https://www.digizeitschriften.de/link/00121223/0/61/509

In den 1990er Jahren legte ich umfangreiche unveröffentliche Sammlungen zur hochmittelalterlichen Adelsgenealogie des südwestdeutschen Raums an, ausgehend von der Auseinandersetzung mit den Studien von Heinz Bühler und Hansmartin Decker-Hauff. Behandelt habe ich vor allem die Staufer und die Pfalzgrafen von Schwaben, die Besitzgeschichte der Herzöge von Kärnten in Schwaben, Werner von Grüningen., Richwara von Zähringen. Um genealogische Hypothesen zu widerlegen, recherchierte ich nach sogenannten "Nahehen". Außer einigen Andeutungen ist nichts davon publiziert worden.

Einige Hinweise gibt mein Aufsatz von 1995

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5266/

Dass Josef Heinzelmann 2002 aufgrund meiner Hinweise die Michaelstein-Tradition erörterte, hat mir nicht gefallen.

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7630/ (Anm. 46)

Harald Drös bezog sich 1997 auf einen mündlichen Hinweis von mir zu Bertha von Boll:

https://www.inschriften.net/landkreis-goeppingen/inschrift/nr/di041-0230.html

Wichtige Studien kamen, ohne meine Überlegungen zu kennen, zu Ergebnissen, die - wie ich - die überbordenden genealogischen Hypothesen in die Schranken wiesen. Die umfangreiche Studie von Tobias Weller zur Heiratspolitik der Staufer (2004), die mir neulich der Autor freundlicherweise als Geschenk verehrte, nahm sich die Spekulationen Decker-Hauffs vor. Eine Zusammenfassung in Form eines Aufsatzes von 2005 ist auch online verfügbar:

https://www.mgh-bibliothek.de//dokumente/a/a139173.pdf

Die Familie der Pfalzgrafen von Schwaben hat der zu früh verstorbene Sönke Lorenz 2009 in der Festschrift für Thomas Zotz kritisch behandelt.

Ganz und gar nicht einverstanden war ich mit der These, Richwara, Gattin Bertholds I. von Zähringen, sei eine Babenbergerin und Tochter Herzog Hermanns IV. gewesen. 2009 hat Eduard Hlawitschka in der ZGO die Abstammung von Hermann IV. zurückgewiesen. Es ist nicht das erste Mal, dass mir die destruktiven Ergebnisse dieses herausragenden Genealogen mehr zusagen als die konstruktiven. Ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass die (alternative) Babenberger-Abkunft Richwaras von ihm plausibel gemacht werden konnte.

Da meine eigene Argumentation absolut "wasserdicht" sein sollte, was sich angesichts der unübersichtlichen Quellen- und Literaturlage als schwierig erwies, ist es vielleicht nachvollziehbar, dass ich keine eigene Publikation wagte.

Nicht nur Richwara hat mir Hlawitschka (künftig: H.) "weggenommen", auch seine Studien zu Wibalds Aufstellung zur Verwandtschafts Friedrich Barbarossas mit Adela haben einen Punkt aufgegriffen, auf den ich etliche Jahre vor seinem Aufsatz von 1995 unabhängig von ihm ebenfalls gestoßen war. Die Abbildung unten zeigt meine damalige Aufstellung zu den Nahehen. Zur näheren Datierung meiner Beschäftigung mit diesem Thema dient ein handschriftlicher Brief von Frau Dr. Mechthild Black-Veldtrup, die mir am 6. August 1997 liebenswürdigerweise eine von ihrem Vater angefertigte auszugsweise Übersetzung des Aufsatzes von Gerard Labuda 1963 überließ.

Es ist durchaus bemerkenswert, dass ich zu einem diametral entgegengesetzten Ergebnis als H. kam. Er akzeptierte die Nahehe Barbarossas mit Adela im Verhältnis 4:3, die sich ergibt, wenn man in der Ehefrau Diepolds III. (des Vaters der Adela) von Vohburg eine Tochter des Wladislaw I. Hermann und der Salierin Judith sieht. Dann ist es nur konsequent anzunehmen, dass die Ehe Barbarossas nicht aufgrund Wibalds Zusammenstellung geschieden wurde.

Mein Ansatz resultierte aus der Erwägung, man könne doch aus Nahehen mit aller Vorsicht ein kritisches Schwert schmieden, um den genealogischen Hypothesen-Urwald zu lichten. Bei 4:4 oder 4:3 sollte Skepsis angebracht sein. Da ich nicht an Wibalds Tabula rütteln wollte und sie als Scheidungsbegründung ansah, kam ich zu dem Schluss, dass eine zuverlässige zeitgenössische Quelle (Wibald) in Verbindung mit dem kirchlichen Verbot solcher Nahehen die Hypothese von Diepolds Ehe mit einer Piastin zurückzuweisen in der Lage ist.

Immer wieder haben Nahehen in den berüchtigten genealogischen Kontroversen, in die H. verwickelt war, eine Rolle gespielt. Seine Aussagen 2005 über die Erlaubtheit von Nahehen stimmten nicht mit dem überein, was ich mir aus der Sekundärliteratur angelesen hatte. Schon die Zeitgenossen hatten wohl Probleme mit der Erstreckung des Nahehenverbots. Auf diesen Punkt will ich heute nicht eingehen.

Dass es mir gelingen würde, den kampferprobten Genealogen H. öffentlich zu besiegen, bildete ich mir nicht ein. Hinsichtlich von Quellen- und Literaturkenntnis ihm eindeutig unterlegen, wäre es kaum möglich gewesen, meine (angenommene) methodische Überlegenheit (im Sinne einer größeren Skepsis gegenüber Hypothesen) zur Geltung zu bringen. Wie aussichtslos eine eigene kritische Durchdringung des von H. meisterhaft beherrschten Stoffs war, zeigte meine Lektüre der diversen Arbeiten zu Kuno von Öhningen bzw. zur Konradiner-Genealogie.

Mein eigener Ansatz zu Adela und Friedrich brachte nur eine periphere genealogische Hypothese zum Einsturz, während H. in den Tempel der politischen Geschichte der Stauferzeit vordringen konnte. Sein Ansatz war der interessantere, derjenige mit der größeren Reichweite. Aber ergibt sich daraus automatisch, dass er auch zutreffender ist?

Die Beweislast bei mehreren konkurrierenden Hypothesen liegt meines Erachtens immer bei derjenigen, die die wichtigeren Schlussfolgerungen ermöglicht.

Zu prüfen ist also der Quellenbefund. Diepold von Vohburg war um 1120 mit einer Adelheid verheiratet (H. S. 526f., was sich auch künftig auf den Aufsatz im DA 2005 bezieht), die nach einer Quelle des 15. Jahrhunderts 1127 starb. Von drei Ehen weiß eine genealogische Aufzeichnung des 12. Jahrhunderts aus Ranshofen (im Clm 12631).

https://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_SS_24_S._76

Die Vornamen der Ehefrauen bleiben ungenannt. Die erste soll "de Polonia" gewesen sein. Aus dieser Ehe ging nach der Angabe der Quelle die an erster Stelle genannte Kaiserin Adela hervor. Nach einem Blick auf die Stammtafel der Piasten ist es für H. klar, dass nur eine Tochter von Wladislaw I. Hermann in Betracht kommen kann. Adelheids Geburt setzt er um 1090 an (H. S. 529). Wladislaw nahm (wohl 1088) eine Judith zur zweiten Frau (auch die erste hieß so), die Tochter Kaiser Heinrichs III. Als "entscheidenden Hinweis" wertet H. S. 532 die Angabe des Gallus Anonymus, der über die drei Töchter des Herrschers sagt, dass die ersten einen Russen heiratete, die zweite Nonne wurde (die Äbtissin Agnes von Gandersheim) und die dritte nahm einen Mann "sue gentis", wobei die von H. bevorzugte Lesart, das beziehe sich auf Judith und nicht auf Wladislaw, sich nicht unbedingt aufdrängt.

Halten wir fest: Es gibt keinen Quellenbeleg, dass die polnische Dame, die Diepold von Vohburg heiratete, eine Tochter des Wladislaw war. Selbst wenn man der eher fernliegenden Textinterpretation folgt, dass die dritte Tochter einen Deutschen heiratete, bedeutet das noch nicht, dass Diepold gemeint war. Es ist durchaus anzunehmen, dass es noch andere vornehme Familien in Polen und Deutschland gab, die am Ende des 11. Jahrhunderts Heiratsbündnisse eingehen konnten.

Geht man von der vor H. gültigen Prämisse aus, dass Wibalds Tabula die offizielle Begründung für die Scheidung aufgrund zu naher Verwandtschaft 1153 war, so kann man damit die genealogische Hypothese zurückweisen. Wieso umständlich einen entfernten Verwandtschaftsgrad (kanonischer Grad 6:5) anführen, wenn schon der Grad 4:3 gegeben war!

Was H. dagegen einzuwenden hat, ist eine ad-hoc-Hypothese, die den Quellenanschein hinterfragt: Wibalds Nahehe-Aufstellung sei zwar korrekt, aber nicht die endgültige Version gewesen. Wibald sei zwar ein wichtiger Berater Barbarossas, aber nicht in jedem Punkt informiert gewesen.

Das alles wirkt nun gar nicht überzeugend: Kein wirklich starkes Argument für die Ehe Diepolds mit der Piastin, und dann muss H. auch noch Wibalds Rolle relativieren.

Die Beweislast liegt bei dem, der die etablierte Deutung (Wibalds Aufzeichnung als offizielle Begründung) umstoßen möchte. Dafür braucht es starke Argumente, die H. aber nicht hat. Stattdessen: eine schwach begründete genealogische Hypothese, die sich auf eine Quelle stützt, bei der man einen eigenartigen Bezug "sue gentis" zugrundelegen muss.

Gleichwohl hat H. Zustimmung gefunden. Die Studie von Tobias Küss 2013 zu den Diepoldingern folgt ihm, siehe die Auszüge in Google Books:

https://books.google.de/books?id=JUkjAQAAQBAJ&pg=PA250

Die Interpretation von "sue gentis", die eine polnische Historikerin (Polaczkówna) 1932 vorschlug, habe sich durchzusetzen begonnen, schreibt H. S. 532 Anm. 76 und bezieht sich auf die Edition des Gallus, den Aufsatz von Labuda 1963 und zwei Studien von Black-Veltrup.

Von Labuda habe ich - siehe oben - eine Arbeitsübersetzung. Balzer und andere hätten das Pronomen sue auf Wladislaw bezogen, aber grammatikalisch richtig könne auch der Bezug auf Judith sein, auch wenn man zugeben müsse, dass sich Gallus dann sehr unklar ausgedrückt habe. Als Indizien für die Verheiratung mit einem Deutschen führt Labuda an:

1. Es gebe sonst keine Beispiele für die Ehe einer Piastin mit einem polnischen Magnaten.

2. Es gab keine andere polnische Fürstentochter, die für eine Ehe mit Diepold in Betracht kam.

3. Den Namen Adelheid konnte die Tochter von ihrer Mutter erben (deren Schwester hieß so).

4. Es sei wahrscheinlich, dass Judith nach dem Tod ihres Gatten nach Deutschland zurückkehrte.

Bei 1 und 2 vermerkte Frau Black-Veldtrup auf der mir vorliegenden Kopie der Übersetzung zutreffend a.e.s. (argumentum e silentio). Argument 3 ist nicht zwingend. Angesichts der Ehen slawischer Familien mit deutschen Geschlechtern konnte der Name Adelheid durchaus auch auf andere Weise zur Gattin Diepolds gelangen.

Abgesehen davon, dass der Beweiswert von Argument 4 unklar ist, ist es auch sachlich unzutreffend, wie Black-Veldtrup handschriftlich vermerkte: Judith starb vor Wladislaw. Siehe auch

https://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/salier_2/judith_tochter_von_heinrich_3_1096_salier_arpaden_piasten/judith_koenigin_von_ungarn_+_1096.html

Zwei konkurrierende Hypothesen zu den Ehen Diepolds sind noch kurz zu nennen, bevor ich auf die jüngere polnische Forschung zu sprechen komme.

Da Adela nicht gut älter gewesen sein könne als ihr (um 1122 geborener) Gatte, wies sie Tyroller der zweiten Ehe Diepolds mit Kunigunde (Haus Northeim) zu. Er zitiert durchaus die Ranshofener Genealogie, die ausdrücklich Adela der ersten Ehe zuweist, muss dann aber einen Irrtum angenommen haben. Adela heiße wie ihre Urgroßmutter Adela von Löwen, was aber H. treffend damit kontert, dass Adela ja eine Kurzform von Adelheid sei und so durchaus auf die Mutter zurückverweisen könne.

Labuda stochert im Nebel, wenn er sich Gedanken über die Reihenfolge der Kinder Diepolds macht. Er sieht Adela als jüngstes Kind. Irgendwelche konkreten Anhaltspunkte für das Alter Adelas gibt es nicht. Wenn sich die Ranshofener Notiz tatsächlich geirrt haben sollte, was durchaus nicht auszuschließen ist, dann kann Adela auch der zweiten Ehe Diepolds (nicht vor 1127) entstammen, und dann gibt es selbstverständlich kein Nahehen-Problem über die Salierin Judith!

Hansmartin Decker-Hauff setzte im Stauferkatalog 1977 Nr. 44 Adela, die 1128/29 geboren worden sei, als Tochter der zweiten (nicht der ersten!) Ehe Diepolds an, wobei er aber die übliche Reihenfolge vertauscht: Diepold habe eine Gattin N. von Polen geheiratet, Tochter von König Boleslaus III. Schiefmaul von Polen. Auch hier ergibt sich keine Nahehe, denn Boleslaw entstammt der ersten Ehe seines Vaters mit Judith von Böhmen. Laut Geburtsdatum 1106/9 muss sie der ersten Ehe mit Zbysława entstammen. Würde sie der zweiten entstammen, hätte, vorausgesetzt Bühlers Ansetzung der Adelheid von Mochental aus dem Haus der Diepolder träfe zu, Diepold III. die Enkelin seiner Schwester geheiratet. Aber Decker-Hauff hatte ohnehin seine eigene Theorie zu Adelheid von Mochental, die er Immo Eberl mündlich eröffnete (Ulm und Oberschwaben 1982, S. 30 Anm. 6 und S. 34 Anm. 38). Für ihn war sie eine Stauferin aus der hypothetischen ersten Ehe Herzog Friedrich I. mit einer Beatrix oder Mathilde. Sie heiratete zunächst Heinrich von Berg und dann Diepold von Vohburg (dessen erste Ehefrau Adelheid). Dass der gleichnamige Sohn Heinrichs Bertha von Boll (nach Decker-Hauff und Bühler eine Tochter Friedrichs I.) heiratete, wie Heinz Bühler wollte, kann nicht sein (Nahehe 2:1, Eberl S. 35 Anm. 56a: "kaum möglich").

Vergessen wir diesen ganzen genealogischen Wust Decker-Hauffs rasch wieder!

Unglücklicherweise verfüge ich nicht über polnische Sprachkenntnisse, und Google Translate hilft nur bei E-Texten. Scans in PDFs, Djvus oder in Google Books können nicht direkt übersetzt werden. Aber Fakt ist, dass sich in der polnischen Forschung - und dank des Internets kann ich heute wesentlich einfacher recherchieren als ca. 1997 - eher die Annahme durchsetzt, dass Diepold von Berg KEINE Tochter Wladislaw I. Hermann geheiratet hat.

Szymon Wieczorek schloss sich 2013 dem Zweifel von Kazimierz Jasińskii an, dieser habe anscheinend zu Recht die Hypothese angefochten.

https://books.google.de/books?id=MC7nvfOcXRoC&pg=PA149

Schon in der polnischen Fassung von 1996 hatte er sich so positioniert:

https://rcin.org.pl/Content/2461/WA303_4051_KH103-r1996-R103-nr4_Kwartalnik-Historyczny_02_Wieczorek.pdf

Auch Pac 2013 bezieht sich auf die Frage in einer längeren Fußnote (die ich nicht lesen kann) und die Argumentation von Kazimierz Jasiński.

https://books.google.de/books?id=VlV2BwAAQBAJ&pg=PA258

Zur frühen Genealogie ist in Polen einiges Material online, darunter auch Karteikarten von Kazimierz Jasiński. Siehe auch die Hinweise:

https://historiaimedia.org/2011/09/02/polska-genealogia-dynastyczna-w-internecie/

Hier ist von besonderer Bedeutung ein Aufsatz von Jasiński aus dem Jahr 1989, der einsehbar ist unter

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=164573

Die kritische Argumentation kann ich leider - aus Sprachunkenntnis - nicht nachvollziehen, aber auf S. 61 befindet sich genau jenes Stemma, das mir ca. 1997 auffiel und das H. 2005 als seine Entdeckung vorstellte. Friedrich und Adela im Verhältnis 3:4!

Von daher weiß ich mich in bester Gesellschaft, wenn ich einmal mehr Tobias Weller beipflichte, der 2005, ein Jahr vor H.'s Aufsatz, betonte (Heiratspolitik S. 788): Adelheid, die Gemahlin Diepold III., gelte in der Forschungsliteratur allenthalben als Tochter des Piastenfürsten Wladislaw I. Hermann, "doch findet diese Mutmaßung in den Quellen keinerlei Stütze".

#forschung

KlausGraf - am Mittwoch, 15. April 2015, 17:02 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Das umfangreiche Katalogbuch von 2011 steht online zur Verfügung unter:

https://www.landesarchiv-bw.de/web/57834

Rezensionen:

https://www.mgh-bibliothek.de//cgi-bin/da/da692/da692.pl?seite=828.gif&start=828 (DA)

https://recensio.net/r/1825fc51ff4a494b8cf6e9a9ef259746 (MIÖG)

https://www.kbl.badw-muenchen.de/zblg-online/rezension_2038.html (ZBLG)

https://www.landesarchiv-bw.de/web/57834

Rezensionen:

https://www.mgh-bibliothek.de//cgi-bin/da/da692/da692.pl?seite=828.gif&start=828 (DA)

https://recensio.net/r/1825fc51ff4a494b8cf6e9a9ef259746 (MIÖG)

https://www.kbl.badw-muenchen.de/zblg-online/rezension_2038.html (ZBLG)

KlausGraf - am Mittwoch, 15. April 2015, 16:41 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bleibt es weitgehend selbst überlassen, seine Inhalte systematisch zu archivieren. Besser wäre es, wenn wie bei Büchern stets Pflichtexemplare abgeliefert werden müssen, sagt der Medienwissenschaftler Leif Kramp im iRights.info-Interview. "

https://irights.info/artikel/archive-oeffentlich-rechtlicher-rundfunkbeitrag-pflichtexemplar-kramp/25211

https://irights.info/artikel/archive-oeffentlich-rechtlicher-rundfunkbeitrag-pflichtexemplar-kramp/25211

KlausGraf - am Mittwoch, 15. April 2015, 16:10 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Sehr geehrte Damen und Herren,

unter der Adresse

https://www.stadtarchiv-reutlingen.findbuch.net/

finden Sie neuerdings einen der zentralen Findbehelfe zu den Beständen der reichsstädtischen Geschichte Reutlingens online eingestellt. Die „Reichsstädtischen Urkunden und Akten“ wurde im Wesentlichen nach Rückholung und Ordnung des städtischen Archivs nach dem Zweiten Weltkrieg von Oberstudiendirektor i. R. Dr. Hermann Kalchreuter (1887–1961) neu geordnet und in 26 maschinengeschriebenen Repertorienbänden erschlossen (vgl. seinen Beitrag in den Reutlinger Geschichtsblättern NF 1 (1958/59), S. 47 ff.). Obwohl der Bearbeiter, der außerhalb seiner schulischen Tätigkeit bis 1945 vorwiegend durch philologische Arbeiten hervorgetreten war, weder fachlich ausgebildeter Archivar noch Historiker gewesen ist, hat diese Arbeit durch die ungewöhnlich umfangreiche Regestierung ihren eigenen Wert. Vielfach sind die ab 1298 vorliegenden Urkunden und Akten in Vollregesten, zuweilen gar abschriftlich wiedergegeben.

Bei den Reutlinger Urkunden und Akten handelt es sich keineswegs um einen provenienzgerecht formierten Bestand. Vielfach stehen Pertinenzen wie „Kaufbriefe“ neben provenienzgemäßen Überlieferungen wie etwa der Bechtenpflege, eine auf eine mittelalterliche Stiftung zurückgehende Vermögensmasse. Zudem war es das Bestreben Kalchreuters, durch Einbeziehung von wichtigen, im 19. Jahrhundert im Zuge der Mediatisierung Reutlingens nach Stuttgart überführten Urkunden einen Blick auf zentrale Dokumente – in erster Linie kaiserliche Privilegien – der ursprünglich reichsstädtischen Überlieferung zu geben. Die Verweise zum Original sind in den Titelaufnahmen jeweils angegeben. Dies gilt auch für die später innerhalb des Stadtarchivs extradierten Lagerbücher (jetzt: Bestand A 4 „Reutlinger Urbare“) sowie für Einzelstücke wie bspw. vorreformatorische „Kirchensachen“ (jetzt: Bestände A 1 und A 3).

Die 2014/15 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ermöglichte digitale Retrokonversion der vorliegenden, bislang nur im Lesesaal des Archivs benutzbaren Repertorien stellt der Forschung nun rund 8000 Dokumente zur Stadt- und Regionalgeschichte online zur Verfügung. Aus arbeitsökonomischen Gründen wurde davon abgesehen, die Regesten entsprechend heutigen Standards nachzubearbeiten. Obschon so nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Fehler in das umfängliche Werk eingeschlichen haben, wurde die Nachbearbeitung auf das unbedingt Notwendige beschränkt. – Der wissenschaftlichen Lauterkeit wird auch im digitalen Zeitalter der Blick auf das Original unentbehrlich bleiben.

Die Einstellung weiterer Findbücher des Stadtarchivs wird in den nächsten Jahren folgen, ebenso wird je nach Haushaltssituation die Einstellung digitalisierter Bestände angestrebt. Mit dem Urkundenselekt (Bestand A 3) wurde ein erster kleinerer Bestand bereits aufgenommen.

Das Team des Stadtarchivs ist dankbar für Rückmeldungen und Kritik. Wir hoffen, der Öffentlichkeit ein nützliches und für die historische Forschung fruchtbares Instrument an die Hand geben zu können. Der Dank geht bereits jetzt an Dr. Claudius Kienzle, vormals Archivschule Marburg (jetzt Landeskirchliches Archiv Stuttgart), für die sehr hilfreiche Beratung.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Roland Deigendesch "

Wieso sollte ein Blick auf das Findmittel-Original erforderlich sein? Dann hätte man doch einfach PDFs der Bände zusätzlich beigeben können. Oder sind die Originale der verzeichneten Unterlagen gemeint?

unter der Adresse

https://www.stadtarchiv-reutlingen.findbuch.net/

finden Sie neuerdings einen der zentralen Findbehelfe zu den Beständen der reichsstädtischen Geschichte Reutlingens online eingestellt. Die „Reichsstädtischen Urkunden und Akten“ wurde im Wesentlichen nach Rückholung und Ordnung des städtischen Archivs nach dem Zweiten Weltkrieg von Oberstudiendirektor i. R. Dr. Hermann Kalchreuter (1887–1961) neu geordnet und in 26 maschinengeschriebenen Repertorienbänden erschlossen (vgl. seinen Beitrag in den Reutlinger Geschichtsblättern NF 1 (1958/59), S. 47 ff.). Obwohl der Bearbeiter, der außerhalb seiner schulischen Tätigkeit bis 1945 vorwiegend durch philologische Arbeiten hervorgetreten war, weder fachlich ausgebildeter Archivar noch Historiker gewesen ist, hat diese Arbeit durch die ungewöhnlich umfangreiche Regestierung ihren eigenen Wert. Vielfach sind die ab 1298 vorliegenden Urkunden und Akten in Vollregesten, zuweilen gar abschriftlich wiedergegeben.

Bei den Reutlinger Urkunden und Akten handelt es sich keineswegs um einen provenienzgerecht formierten Bestand. Vielfach stehen Pertinenzen wie „Kaufbriefe“ neben provenienzgemäßen Überlieferungen wie etwa der Bechtenpflege, eine auf eine mittelalterliche Stiftung zurückgehende Vermögensmasse. Zudem war es das Bestreben Kalchreuters, durch Einbeziehung von wichtigen, im 19. Jahrhundert im Zuge der Mediatisierung Reutlingens nach Stuttgart überführten Urkunden einen Blick auf zentrale Dokumente – in erster Linie kaiserliche Privilegien – der ursprünglich reichsstädtischen Überlieferung zu geben. Die Verweise zum Original sind in den Titelaufnahmen jeweils angegeben. Dies gilt auch für die später innerhalb des Stadtarchivs extradierten Lagerbücher (jetzt: Bestand A 4 „Reutlinger Urbare“) sowie für Einzelstücke wie bspw. vorreformatorische „Kirchensachen“ (jetzt: Bestände A 1 und A 3).

Die 2014/15 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ermöglichte digitale Retrokonversion der vorliegenden, bislang nur im Lesesaal des Archivs benutzbaren Repertorien stellt der Forschung nun rund 8000 Dokumente zur Stadt- und Regionalgeschichte online zur Verfügung. Aus arbeitsökonomischen Gründen wurde davon abgesehen, die Regesten entsprechend heutigen Standards nachzubearbeiten. Obschon so nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Fehler in das umfängliche Werk eingeschlichen haben, wurde die Nachbearbeitung auf das unbedingt Notwendige beschränkt. – Der wissenschaftlichen Lauterkeit wird auch im digitalen Zeitalter der Blick auf das Original unentbehrlich bleiben.

Die Einstellung weiterer Findbücher des Stadtarchivs wird in den nächsten Jahren folgen, ebenso wird je nach Haushaltssituation die Einstellung digitalisierter Bestände angestrebt. Mit dem Urkundenselekt (Bestand A 3) wurde ein erster kleinerer Bestand bereits aufgenommen.

Das Team des Stadtarchivs ist dankbar für Rückmeldungen und Kritik. Wir hoffen, der Öffentlichkeit ein nützliches und für die historische Forschung fruchtbares Instrument an die Hand geben zu können. Der Dank geht bereits jetzt an Dr. Claudius Kienzle, vormals Archivschule Marburg (jetzt Landeskirchliches Archiv Stuttgart), für die sehr hilfreiche Beratung.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Roland Deigendesch "

Wieso sollte ein Blick auf das Findmittel-Original erforderlich sein? Dann hätte man doch einfach PDFs der Bände zusätzlich beigeben können. Oder sind die Originale der verzeichneten Unterlagen gemeint?

KlausGraf - am Mittwoch, 15. April 2015, 16:07 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Helge Kleifeld - am Mittwoch, 15. April 2015, 15:28 - Rubrik: Bestandserhaltung

Nachricht des Administrators 11.5.2015: Aus Platzgründen musste die Datei gelöscht werden. Der Inhalt:

Effektivität von Massenentsäuerungsverfahren? Fachdiskussion notwendig und erwünscht!

Anläßlich der Tagung des Arbeitskreises Nordrhein-Westfälischer Papierrestauratoren e.V. am 23. und

24. März 2015 wurde u. a. über die Entwicklung einer international gültigen „Technical Spezification“

im Rahmen der ISO zur Überprüfung der Effektivität von Entsäuerungsverfahren berichtet. Bisher

existieren die 2007 erstmals publizierten sogenannten DIN-Empfehlungen nach Hofmann und

Wiesner1

. Schon diese Empfehlungen wurden bei den Auftraggebern von Entsäuerungsaufträgen nicht

recht umgesetzt. So wurden von zahlreichen Auftraggebern in ihren Ausschreibungen allerlei

Abwandlungen und Zusatzkriterien aufgeführt, um besser zu gewährleisten, daß ein Erfolg der

Entsäuerung auch in Originalpapieren gegeben sei.

Eine Fachdiskussion über die DIN-Empfehlungen von Entsäuerungsaufträgen hat in Deutschland

leider nie stattgefunden, obwohl dies aufgrund der ungenügenden Akzeptanz der DIN-Empfehlungen

auf Seiten der Auftraggeber wohl geboten gewesen wäre.

Der Bericht über die „Technical Spezification“ machte deutlich, daß mit dem Schritt in die

Internationalisierung zumindest nach dem gegenwärtigen Stand der Bearbeitung weniger eine

sachgerechte Verbesserung im Sinne der Auftraggeber stattgefunden hat, sondern eher eine

„Verschlankung“ der Prüfmittel und -kriterien. Besonders wichtig war der im Rahmen der Tagung

seitens der Leitung des verantwortlichen ISO-Expertengremiums gegebene Hinweis, daß die Arbeit an

der „Technical Spezification“ nach den drei Jahren Diskussion im Rahmen der ISO nun erst begänne

und noch weitreichende Veränderungen durch die Diskussion in den nationalen

Normungsorganisationen vorgenommen werden könnten – bis hin zur Ablehnung der „Technical

Spezification“ durch das verantwortliche DIN-Gremium.

Durch die öffentlichen Wortmeldungen während der Tagung, aber vor allem durch zahlreiche

„Flurgespräche“ mit den Tagungsteilnehmern zeigte sich großes Interesse an der Normungsarbeit und

vor allem an ihren Ergebnissen, da diese große Auswirkungen auf die tägliche Arbeit der mit der

Entsäuerung beschäftigten Restauratorinnen und Restauratoren ausüben werden. Vor diesem

Hintergrund stellt sich die Frage, warum diese Problematik nicht längst durch eine Diskussion in der

Fachöffentlichkeit begleitet worden ist? Die Arbeit im Rahmen der ISO ist immerhin schon soweit

fortgeschritten, daß ein abgeschlossener Textvorschlag an die nationalen Normungsorganisationen zur

Begutachtung übermittelt wurde. Ein Vorschlag, der vermutlich nicht mit dem Ziel entwickelt worden

ist, noch einmal komplett überarbeitet zu werden oder größere Veränderungen aufzunehmen.

So sollte die Fachöffentlichkeit das oben widergegebene Wort aus dem Teilnehmerkreis der Tagung,

daß die Arbeit nun erst begänne, für bare Münze nehmen! Warum sollte ein solcher Arbeitsprozess

nicht begleitet werden durch eine breite Diskussion in der Fachöffentlichkeit? Eine breite Diskussion

aus dem Kreise der betroffenen Restauratoren, Archivare und Bibliothekare. Ohnehin hätte eine solche

Diskussion bereits nach der ersten Publikation der DIN-Empfehlungen 2007/2008 stattfinden müssen.

Bei dem jetzigen Bearbeitungsstand ist es fast schon zu spät. Doch besser spät als nie, wie der

Volksmund sagt. Es sollte sich ein berufenes Gremium finden, dass eine solche Diskussion anstößt

und organisatorisch begleitet. Hierbei sind besonders die Restauratoren, Archivare und Bibliothekare

gefragt und die in diesen Kreisen existierenden berufenen Arbeitsorganisationen.

Dr. Helge Kleifeld

1 Hofmann, Rainer / Wiesner, Hans-Jörg, Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken, 4., überarbeitete und

erweiterte Auflage (Erstauflage 2007), Hrsg. DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin / Wien / Zürich

2013; hierin: Empfehlungen zur Prüfung des Behandlungserfolges von Entsäuerungsverfahren für säurehaltige

Druck- und Schreibpapiere, S 13-37.

Helge Kleifeld - am Mittwoch, 15. April 2015, 15:22 - Rubrik: Bestandserhaltung