Etwa 1380-1410 wurde im Flügelstamm der bedeutenden Niederadelsfamilie von Kronberg ein bemerkenswertes Kopialbuch angelegt, das in den Besitz der Fürsten von Oettingen-Wallerstein gelangte. Fotokopien verwahrt das Staatsarchiv Wiesbaden: 3002 XIII 3,3, so die Studie von Hellmuth Gensicke über die Kronberger 1987, online unter:

https://www.rambow.de/download/von-Kronberg.pdf

Nicht immer zuverlässige (so Gensicke) 182 Regesten veröffentlichte O[thmar, nicht Otto!] Freiherr von Stotzingen: Cronberg'sches Diplomatarium, in: Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 37 (1907) S. 180-227.

https://archive.org/stream/annalendesverein36vere#page/180/mode/2up

Eine herausragende Quelle zur Adelsgeschichte! Insbesondere zur Prosopographie des Adels höchst schätzenswert, enthält sie auch etliches Material zu den Fehden insbesondere mit den Städten. In zwei Regesten erscheinen Rittergesellschaften (grüne Minne Nr. 34, Löwen Nr. 59). Zwei Straußeneier finden Erwähnung in Nr. 122.

Am Schluss gab Stotzingen (S. 216f.) Familiennotizen von 1393-1439, vor allem Geburten betreffend, wieder, ein bemerkenswert frühes Beispiel für diese Textgattung, die im 14. Jahrhundert sporadisch von verheirateten Klerikern und Kaufleuten gepflegt wurde. Belege:

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5729/ (S. 155f.)

Besonders spannend sind die Einträge im Anschluss: Frank von Kronberg (Gensicke S. 314 Nr. 64) notierte selbst, wo sein 1393 geborener Sohn Philipp der Alte (besser: der Ältere) 1410/11 turnierte. Dessen erstes Turnier fand am 5. Oktober 1410 in Wiesbaden in Anwesenheit des Grafen von der Mark. es folgten in raschem Abstand Turniere zu Mainz, Frankfurt, Boppard, Mainz, Worms, Würzburg, Frankfurt, Landau, Heilbronn, Wiesbaden, Boppard, Worms. Zwei an anderer Stelle eingetragenen Notizen beziehen sich ebenfalls auf diese Turniere Philipps, datieren aber das erste Turnier in das Jahr 1409.

Die Annahme liegt nahe, dass vor allem junge Adelige die Zeit für solche exzessiven Turnierbesuche erübrigen konnten. Hans H. Pöschko: Turniere in Mittel- und Süddeutschland von 1400 bis 1550 (Diss. auf Mikrofiche 1987), S. 31ff. hat alle diese Notizen ausgewertet und datiert, konnte aber in keinem Fall eine weitere Quelle ermitteln.

Update: Zu Turnieren am Anfang des 15. Jahrhunderts nach einem Rechungsbuch der "Esel" siehe Franck

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11041056_00027.html

https://www.rambow.de/download/von-Kronberg.pdf

Nicht immer zuverlässige (so Gensicke) 182 Regesten veröffentlichte O[thmar, nicht Otto!] Freiherr von Stotzingen: Cronberg'sches Diplomatarium, in: Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 37 (1907) S. 180-227.

https://archive.org/stream/annalendesverein36vere#page/180/mode/2up

Eine herausragende Quelle zur Adelsgeschichte! Insbesondere zur Prosopographie des Adels höchst schätzenswert, enthält sie auch etliches Material zu den Fehden insbesondere mit den Städten. In zwei Regesten erscheinen Rittergesellschaften (grüne Minne Nr. 34, Löwen Nr. 59). Zwei Straußeneier finden Erwähnung in Nr. 122.

Am Schluss gab Stotzingen (S. 216f.) Familiennotizen von 1393-1439, vor allem Geburten betreffend, wieder, ein bemerkenswert frühes Beispiel für diese Textgattung, die im 14. Jahrhundert sporadisch von verheirateten Klerikern und Kaufleuten gepflegt wurde. Belege:

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5729/ (S. 155f.)

Besonders spannend sind die Einträge im Anschluss: Frank von Kronberg (Gensicke S. 314 Nr. 64) notierte selbst, wo sein 1393 geborener Sohn Philipp der Alte (besser: der Ältere) 1410/11 turnierte. Dessen erstes Turnier fand am 5. Oktober 1410 in Wiesbaden in Anwesenheit des Grafen von der Mark. es folgten in raschem Abstand Turniere zu Mainz, Frankfurt, Boppard, Mainz, Worms, Würzburg, Frankfurt, Landau, Heilbronn, Wiesbaden, Boppard, Worms. Zwei an anderer Stelle eingetragenen Notizen beziehen sich ebenfalls auf diese Turniere Philipps, datieren aber das erste Turnier in das Jahr 1409.

Die Annahme liegt nahe, dass vor allem junge Adelige die Zeit für solche exzessiven Turnierbesuche erübrigen konnten. Hans H. Pöschko: Turniere in Mittel- und Süddeutschland von 1400 bis 1550 (Diss. auf Mikrofiche 1987), S. 31ff. hat alle diese Notizen ausgewertet und datiert, konnte aber in keinem Fall eine weitere Quelle ermitteln.

Update: Zu Turnieren am Anfang des 15. Jahrhunderts nach einem Rechungsbuch der "Esel" siehe Franck

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11041056_00027.html

KlausGraf - am Samstag, 11. April 2015, 22:36 - Rubrik: Herrschaftsarchive

Landgraf Wilhelm hatte damals wohl einen Kasper gefrühstückt:

https://books.google.de/books?id=CKVJAAAAYAAJ&pg=PA88

https://books.google.de/books?id=CKVJAAAAYAAJ&pg=PA88

KlausGraf - am Samstag, 11. April 2015, 22:33 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Picture imperfect: Are these Britain's dullest photos?

by Alasdair Gill

https://www.bbc.com/news/uk-england-32128087

via https://twitter.com/geograph_bi/status/586801273384603648

Geograph Worldwide: https://www.geograph.org/

s.a.

https://archiv.twoday.net/stories/967549058/

https://archiv.twoday.net/stories/6325477

by Alasdair Gill

https://www.bbc.com/news/uk-england-32128087

via https://twitter.com/geograph_bi/status/586801273384603648

Geograph Worldwide: https://www.geograph.org/

s.a.

https://archiv.twoday.net/stories/967549058/

https://archiv.twoday.net/stories/6325477

SW - am Samstag, 11. April 2015, 20:25 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://ottawa.minisisinc.com/

Wieso nicht auch Bibliotheken?

Auflösung brauchbar, alberne Lupenfunktion. Permalinks vorhanden. Keine Nachnutzung.

https://ottawa.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/DESCRIPTION/WEB_DETAIL_DESC/SISN%20163200?SESSIONSEARCH

ist eines von unzähligten Beispielen, wie ein Permalink nicht aussehen sollte. Für Permalinks gilt auch Grafs Rasiermesser: Alles raus, was nicht zwingend reingehört. Also scripts, .dll usw.

Via

https://www.club-innovation-culture.fr/ottawa-rassemble-les-images-des-collections-des-musees-et-archives-dans-un-catalogue-numerique-commune/

Wieso nicht auch Bibliotheken?

Auflösung brauchbar, alberne Lupenfunktion. Permalinks vorhanden. Keine Nachnutzung.

https://ottawa.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/DESCRIPTION/WEB_DETAIL_DESC/SISN%20163200?SESSIONSEARCH

ist eines von unzähligten Beispielen, wie ein Permalink nicht aussehen sollte. Für Permalinks gilt auch Grafs Rasiermesser: Alles raus, was nicht zwingend reingehört. Also scripts, .dll usw.

Via

https://www.club-innovation-culture.fr/ottawa-rassemble-les-images-des-collections-des-musees-et-archives-dans-un-catalogue-numerique-commune/

KlausGraf - am Samstag, 11. April 2015, 16:49 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.golem.de/news/porno-streaming-redtube-abmahnanwalt-zu-schadensersatz-verurteilt-1504-113407.html

Siehe

https://archiv.twoday.net/search?q=redtube

Siehe

https://archiv.twoday.net/search?q=redtube

KlausGraf - am Samstag, 11. April 2015, 16:47 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das bei Stargardt 2014 angebotene Gemminger Turnierbuch wurde von der WLB Stuttgart erworben und als Cod. hist. fol. 298a in den Bestand eingereiht.

https://www.wlb-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/die_wlb/WLB-Forum/WLBforum_2014_2.pdf

Siehe hier

https://archiv.twoday.net/stories/948995596/ mit weiteren Hinweisen

#fnzhss

https://www.wlb-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/die_wlb/WLB-Forum/WLBforum_2014_2.pdf

Siehe hier

https://archiv.twoday.net/stories/948995596/ mit weiteren Hinweisen

#fnzhss

KlausGraf - am Freitag, 10. April 2015, 21:28 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 10. April 2015, 19:50 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45763

Die üblichen Mängel: völlig unzureichende Online-Nachweise.

Zu den Quellenausgaben:

https://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=35 (unter Concilia)

https://www.documentacatholicaomnia.eu/01_50_1692-1769-_Mansi_JD.html (Mansi)

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/875334 (Hardt)

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/952625 (Hardt)

Heribert Müller/Johannes Helmrath (Hg.), Die Konzilien von Pisa (1409), Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449): Institution und Personen (Vorträge und Forschungen 67), Ostfildern 2007 =

https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/issue/view/1861

Die üblichen Mängel: völlig unzureichende Online-Nachweise.

Zu den Quellenausgaben:

https://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=35 (unter Concilia)

https://www.documentacatholicaomnia.eu/01_50_1692-1769-_Mansi_JD.html (Mansi)

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/875334 (Hardt)

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/952625 (Hardt)

Heribert Müller/Johannes Helmrath (Hg.), Die Konzilien von Pisa (1409), Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449): Institution und Personen (Vorträge und Forschungen 67), Ostfildern 2007 =

https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/issue/view/1861

KlausGraf - am Freitag, 10. April 2015, 19:17 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Der Aufsatz von Lübbers (mit abundanten Nachweisen) in der ZBLG 2008 mit Edition aus Berlin mgf 1111 ist jetzt online unter:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00088067/image_3

Siehe auch

https://www.handschriftencensus.de/12153

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00088067/image_3

Siehe auch

https://www.handschriftencensus.de/12153

KlausGraf - am Freitag, 10. April 2015, 19:10 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.burgerbe.de/2015/04/10/schloss-lichtenstein-zu-besuch-auf-einem-maerchenschloss-23798/

Gern verweisen wir wieder (kostenlos und ohne Gegenleistung) auf den Beitrag im Burgerbeblog, das nun erfreulicherweise keinen schwarzen Hintergrund mehr besitzt. Früherer Beitrag:

https://archiv.twoday.net/stories/5581930/

Gern verweisen wir wieder (kostenlos und ohne Gegenleistung) auf den Beitrag im Burgerbeblog, das nun erfreulicherweise keinen schwarzen Hintergrund mehr besitzt. Früherer Beitrag:

https://archiv.twoday.net/stories/5581930/

KlausGraf - am Freitag, 10. April 2015, 16:23 - Rubrik: Landesgeschichte

https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/vg/presse/archiv/20150409.1200.401652.html

"Der Kläger, Reporter eines großen Boulevardblattes, wandte sich dagegen, dass das Bundeskanzleramt dem Journalisten einer anderen Zeitschrift zeitgleich mit ihm erbetene Archivauskünfte erteilt hat. Er machte geltend, dass er früher als dieser die Auskunft beantragt habe und daher vor seinem Konkurrenten hätte informiert werden müssen. Die parallele Information berühre seine Recherche und seine wirtschaftlichen Interessen.

Das Bundeskanzleramt verteidigte seine Praxis. Betreffe die Prüfung von Unterlagen mehrere Auskunftsbegehren zum selben Aktenbestand, gewähre es den verschiedenen Antragsstellern parallel und damit zeitgleich die Informationen, wenn und soweit die Anträge gleichzeitig bescheidungsreif seien.

Die 27. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin hat das Vorgehen der Behörde in diesem Fall als rechtmäßig bestätigt. Für den Staat bestehe gegenüber den Trägern der Pressefreiheit eine Neutralitätspflicht. Wegen des Verbotes der Einflussnahme auf Inhalt und Gestaltung einzelner Presseerzeugnisse sei es staatlichen Stellen verboten, zwischen einzelnen Trägern der Pressefreiheit bei der Entscheidung über Zeitpunkt, Inhalt und Umfang zu erteilender Informationen zu differenzieren und damit gezielt einen Aktualitätsvorsprung zu gewähren".

"Der Kläger, Reporter eines großen Boulevardblattes, wandte sich dagegen, dass das Bundeskanzleramt dem Journalisten einer anderen Zeitschrift zeitgleich mit ihm erbetene Archivauskünfte erteilt hat. Er machte geltend, dass er früher als dieser die Auskunft beantragt habe und daher vor seinem Konkurrenten hätte informiert werden müssen. Die parallele Information berühre seine Recherche und seine wirtschaftlichen Interessen.

Das Bundeskanzleramt verteidigte seine Praxis. Betreffe die Prüfung von Unterlagen mehrere Auskunftsbegehren zum selben Aktenbestand, gewähre es den verschiedenen Antragsstellern parallel und damit zeitgleich die Informationen, wenn und soweit die Anträge gleichzeitig bescheidungsreif seien.

Die 27. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin hat das Vorgehen der Behörde in diesem Fall als rechtmäßig bestätigt. Für den Staat bestehe gegenüber den Trägern der Pressefreiheit eine Neutralitätspflicht. Wegen des Verbotes der Einflussnahme auf Inhalt und Gestaltung einzelner Presseerzeugnisse sei es staatlichen Stellen verboten, zwischen einzelnen Trägern der Pressefreiheit bei der Entscheidung über Zeitpunkt, Inhalt und Umfang zu erteilender Informationen zu differenzieren und damit gezielt einen Aktualitätsvorsprung zu gewähren".

KlausGraf - am Freitag, 10. April 2015, 16:13 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Abgedruckt in Archiv und Wirtschaft 2015/1, S. 46. UnternehmensarchivarInnen, die Interesse haben, melden sich bitte bis 15. Mai 2015 bei der Robert Bosch GmbH, vera.dendler at bosch.com (Fotografien) oder christine.siegel (ebd., AV-Medien).

KlausGraf - am Freitag, 10. April 2015, 15:40 - Rubrik: Wirtschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.museumsportal-berlin.de/de/magazin/blickfange/

Nicht sehr reichhaltig, ohne Literaturangaben, nicht nachnutzbare Bilder.

Nicht sehr reichhaltig, ohne Literaturangaben, nicht nachnutzbare Bilder.

KlausGraf - am Freitag, 10. April 2015, 15:22 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 10. April 2015, 13:39 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die im Handschriftencensus genannte Internetadresse des Katalogs (überwiegend Jesuitica Frühe Neuzeit) stimmt nicht mehr. Er ist nun zu finden unter:

https://www.centresevres.com/2015/wp-content/uploads/2012/07/Catalogue_des_manuscrits.pdf

#fnzhss

https://www.centresevres.com/2015/wp-content/uploads/2012/07/Catalogue_des_manuscrits.pdf

#fnzhss

KlausGraf - am Freitag, 10. April 2015, 02:37 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 10. April 2015, 01:07 - Rubrik: Wirtschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Peter Blickle: Der Bauernjörg - Feldherr im Bauernkrieg. Georg Truchsess von Waldburg 1488- 1531. 586 Seiten mit 28 Abbildungen. C.H.Beck Verlag München 2015. 34,95 Euro.

Am Sonntag wird es vorgestellt:

https://www.schwaebische.de/panorama/kultur_artikel,-Erbarmungsloser-Ordnungshueter-_arid,10210331.html

Am Sonntag wird es vorgestellt:

https://www.schwaebische.de/panorama/kultur_artikel,-Erbarmungsloser-Ordnungshueter-_arid,10210331.html

KlausGraf - am Freitag, 10. April 2015, 00:10 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

The Harvard Law School Library’s Historical & Special Collections is pleased to announce the release of several early manuscript digital collections of likely interest to students and scholars of late medieval and early modern Anglo-American law and history.

ENGLISH MANOR ROLLS: We recently began a multi-year project to conserve and digitize our collection of English manor rolls. The collection consists of 170 court rolls, account rolls, and other documents from various manors, ranging in date from 1282 to 1770. For a complete description of the collection, see the finding aid, which will change and grow as digital images of the rolls become available. Links to the images, along with improved descriptions of the rolls, will be added as the project progresses. We welcome your suggestions for improved descriptions; email specialc@law.harvard.edu with your feedback. For more information, visit https://etseq.law.harvard.edu/2015/03/early-english-manor-rolls-go-online/

REGISTERS OF WRITS: With funding from the Ames Foundation and the Harvard Law School Library, we have digitized our entire manuscript collection of 19 registers of English legal writs, dating from about 1275 to 1476. A link to the online collection is available here: https://listview.lib.harvard.edu/lists/hollis-014294537. Cataloging information for each writ may be found by searching Harvard’s library catalog, HOLLIS, and browsing by “other call number”: HLS MS XXX.

MAGNA CARTA and ENGLISH STATUTORY COMPILATIONS: To celebrate Magna Carta’s 800th birthday, the Ames Foundation and the Harvard Law School Library have digitized our entire manuscript collection of English statutory compilations, dating from about 1300 to 1500. A link to the collection is available here: https://listview.lib.harvard.edu/lists/hollis-014294028. Search HOLLIS as described above for cataloging information.

ENHANCING THE ONLINE DESCRIPTIONS: The Ames Foundation has begun a project to fully describe the contents of these registers and statutes. Visit

https://amesfoundation.law.harvard.edu/digital/StatsAndRegWrits/ to read more about the project, to see an example of a fully-described manuscript (HLS MS 184), and to find out how you can help. (EXLIBRIS-L)

ENGLISH MANOR ROLLS: We recently began a multi-year project to conserve and digitize our collection of English manor rolls. The collection consists of 170 court rolls, account rolls, and other documents from various manors, ranging in date from 1282 to 1770. For a complete description of the collection, see the finding aid, which will change and grow as digital images of the rolls become available. Links to the images, along with improved descriptions of the rolls, will be added as the project progresses. We welcome your suggestions for improved descriptions; email specialc@law.harvard.edu with your feedback. For more information, visit https://etseq.law.harvard.edu/2015/03/early-english-manor-rolls-go-online/

REGISTERS OF WRITS: With funding from the Ames Foundation and the Harvard Law School Library, we have digitized our entire manuscript collection of 19 registers of English legal writs, dating from about 1275 to 1476. A link to the online collection is available here: https://listview.lib.harvard.edu/lists/hollis-014294537. Cataloging information for each writ may be found by searching Harvard’s library catalog, HOLLIS, and browsing by “other call number”: HLS MS XXX.

MAGNA CARTA and ENGLISH STATUTORY COMPILATIONS: To celebrate Magna Carta’s 800th birthday, the Ames Foundation and the Harvard Law School Library have digitized our entire manuscript collection of English statutory compilations, dating from about 1300 to 1500. A link to the collection is available here: https://listview.lib.harvard.edu/lists/hollis-014294028. Search HOLLIS as described above for cataloging information.

ENHANCING THE ONLINE DESCRIPTIONS: The Ames Foundation has begun a project to fully describe the contents of these registers and statutes. Visit

https://amesfoundation.law.harvard.edu/digital/StatsAndRegWrits/ to read more about the project, to see an example of a fully-described manuscript (HLS MS 184), and to find out how you can help. (EXLIBRIS-L)

KlausGraf - am Freitag, 10. April 2015, 00:02 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Über die Handschriften des 1471 gestorbenen Konstanzer Bürgers Gebhard Dacher unterrichtet im Überblick Wikisource.

https://de.wikisource.org/wiki/Gebhard_Dacher

Online sind die Konstanzer Chronik (Stiftsbibliothek St. Gallen 646), die Stuttgarter Handschrift HB V 22 und die Prager Richtental-Abschrift (Nationalbibliothek XVI A 17). Leider fehlt noch die Wolfenbütteler Handschrift.

Seit 2008 liegt die 2003 eingereichte Tübinger Dissertation von Sandra Wolff vor:

Sandra Wolff: Die ‘Konstanzer Chronik’ Gebhart Dachers. ‘By des Byschoffs zyten volgiengen disz nachgeschriben ding vund sachen . ..’. Codex Sangallensis 646: Edition und Kommentar. Ostfildern 2008 (mit der Synopse auf CD-ROM gut 900 Seiten).

Abgesehen von einer unergiebigen Erwähnung in einer Sammelbesprechung von Werken zum Konstanzer Konzil 2015

https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-23399

habe ich nur eine Besprechung von Harald Derschka ermittelt (Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees 2011).

https://www.bodenseebibliotheken.de/page?vgeb-j2011-t-A323

Dieser lastet der Autorin sehr zu Recht übermäßige Ausführlichkeit an. Relevantes in der Einleitung werde unter "Bergen von Nullinformation" begraben, auch im Kommentar zum Text gehe "Masse vor Qualität". Das ist treffend, die extreme Geschwätzigkeit des Kommentars ist für mich schwer zu ertragen.

Eine einzige kritische Rezension ist viel zu wenig! Wolff hat in mehrfacher Hinsicht nicht Sinn und Zweck der heutigen Edition eines historiographischen Werks verstanden. Es geht überhaupt nicht an (wie dies etwa Sommer bei ihrer Edition von Sebastian Küng tat), auf eine Quellenanalyse zu verzichten und stattdessen die vom Chronisten dargestellten Fakten anhand von Sekundärliteratur zu kommentieren. Auch in der Einleitung ist sie an - mit wenigen Ausnahmen - an den Quellen desinteressiert. Man erfährt also in der Regel nicht, woher Dacher seine Kenntnisse hat. Auch wenn solche Informationen in der Sekundärliteratur erhoben wurden, denkt Wolff nicht daran, darauf hinzuweisen. So zitiert die gründliche Studie von Theodor Ludwig 1894 S. 220f.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_Konstanzer_Geschichtschreibung_bis_zum_18._Jahrhundert.pdf

zu Schlacht bei Döffingen/Weil 1388 die Stelle in den Reutlinger-Kollektaneen und weiteres. Aber Wolff gibt diese wichtige Fundstelle S. 421 nicht an!

Zur Konstanzer Weltchronik

https://archiv.twoday.net/search?q=konstanzer+weltchronik

https://www.handschriftencensus.de/werke/2937

kennt Wolff den maßgeblichen Artikel von Birgit Studt im ²VL 2004 nicht. Die Geisslerprozession (abgebildet im kleinen Abbildungsteil, den man nach S. 382 nur bei genauer Durchsicht findet) geht sicher auf das entsprechende Bild der Konstanzer Weltchronik zurück, siehe Cgm 426

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009566/image_87

Im Sangallensis Dachers:

https://www.e-codices.unifr.ch/de/csg/0646/50r

Nichts dazu bei Wolff S. 228f., 365!

Da das Register allzu kärglich ausgefallen ist (es fehlen nicht nur Hinweise auf Wappen, was Derschka monierte), ist man gut beraten, in Google Books oder HathiTrust nach Begriffen zu suchen.

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt/search?q1=%22konstanzer+weltchronik%22&id=mdp.39015079354901&view=image&seq=7

https://books.google.de/books?id=x2oMAQAAMAAJ

Wolffs übertriebene Transkriptionsgrundsätze erschweren die Lektüre und machen den Wortlaut ohne Normalisierungen schlichtweg unzitierbar. Selbst wenn es einen öffentlich zugänglichen E-Text gäbe, würde man dank dieser aus dem Ruder gelaufenen Pseudo-Akribie nichts finden. Die Edition ist daher eine Insel, nicht digital nachnutzbar. Siehe dazu

https://archiv.twoday.net/stories/230198

Auf der beigefügten CD-ROM gibt es leider keinen Gesamttext (obwohl ein normalisierter E-Text von großem Wert wäre), sondern vor allem eine Synopse der drei Überlieferungszeugen, soweit die beiden anderen (Stuttgart und Wien) reichen.

Eine winzige Textprobe Bl. 2ra (fett verwendet die Autorin für die Rubrizierung):

Der zyt als man von si- | ner gepurt zalt

zwaÿ= | hundert vnd süben jar |

do ist costentz nit anders | gewesen

dan(n) als yetz der | prediger closter

stat, vn(d) | ist gewesen ain vestin vn(d) | was

ain geiaid des Ro+em | schen küngs kayser

[o+e = e über o]

Im Handschriftencensus ist die Arbeit von Wolff bis heute nicht vermerkt, ebensowenig der 2007 vorgenommene Nachweis in Wikisource, dass die Chronik einen unbeachteten Drakula-Text enthält. Ausführlicher dazu:

https://archiv.twoday.net/stories/6506427/

1984 hatte ich Dieter Harmening brieflich auf diesen Text hingewiesen, 2008 publizierte dann William Layher den Befund, ohne auf Wikisource Bezug zu nehmen. In der 2003 eingereichten Dissertation widmet sich Wolff ausführlich dem Zusammenhang der Drakula-Texte (S. 203-209). Die Druckfassung von 2008 nimmt von Wikisource 2007 keine Notiz.

Hinzuweisen ist auch auf den Nachweis, dass Dachers Chronik auf Bl. 100r einen kurzen Auszug aus dem 'Elsässischen Trojabuch' (früher: Buch von Troja I) enthält (S. 200-203). Nicht im Handschriftencensus:

https://www.handschriftencensus.de/werke/852

S. 430 kommentiert die Autorin die abschließende Bitte der Reutlinger, dass die Adressaten nach ihrem Ermessen den Bericht ivon der Schlacht 1377 ins Stadtbuch eintragen sollen, unsinnigerweise mit den abwegigen Erwägungen von Jacobsen 1882 ("Unzartheit"). Zur Traditionsbildung zu dieser Schlacht siehe auch

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8758/ (S. 214f.)

Diese Hinweise sollten zur Einordnung der Arbeit von Wolff genügen. Eine Chance wurde vertan!

#forschung

https://de.wikisource.org/wiki/Gebhard_Dacher

Online sind die Konstanzer Chronik (Stiftsbibliothek St. Gallen 646), die Stuttgarter Handschrift HB V 22 und die Prager Richtental-Abschrift (Nationalbibliothek XVI A 17). Leider fehlt noch die Wolfenbütteler Handschrift.

Seit 2008 liegt die 2003 eingereichte Tübinger Dissertation von Sandra Wolff vor:

Sandra Wolff: Die ‘Konstanzer Chronik’ Gebhart Dachers. ‘By des Byschoffs zyten volgiengen disz nachgeschriben ding vund sachen . ..’. Codex Sangallensis 646: Edition und Kommentar. Ostfildern 2008 (mit der Synopse auf CD-ROM gut 900 Seiten).

Abgesehen von einer unergiebigen Erwähnung in einer Sammelbesprechung von Werken zum Konstanzer Konzil 2015

https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-23399

habe ich nur eine Besprechung von Harald Derschka ermittelt (Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees 2011).

https://www.bodenseebibliotheken.de/page?vgeb-j2011-t-A323

Dieser lastet der Autorin sehr zu Recht übermäßige Ausführlichkeit an. Relevantes in der Einleitung werde unter "Bergen von Nullinformation" begraben, auch im Kommentar zum Text gehe "Masse vor Qualität". Das ist treffend, die extreme Geschwätzigkeit des Kommentars ist für mich schwer zu ertragen.

Eine einzige kritische Rezension ist viel zu wenig! Wolff hat in mehrfacher Hinsicht nicht Sinn und Zweck der heutigen Edition eines historiographischen Werks verstanden. Es geht überhaupt nicht an (wie dies etwa Sommer bei ihrer Edition von Sebastian Küng tat), auf eine Quellenanalyse zu verzichten und stattdessen die vom Chronisten dargestellten Fakten anhand von Sekundärliteratur zu kommentieren. Auch in der Einleitung ist sie an - mit wenigen Ausnahmen - an den Quellen desinteressiert. Man erfährt also in der Regel nicht, woher Dacher seine Kenntnisse hat. Auch wenn solche Informationen in der Sekundärliteratur erhoben wurden, denkt Wolff nicht daran, darauf hinzuweisen. So zitiert die gründliche Studie von Theodor Ludwig 1894 S. 220f.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_Konstanzer_Geschichtschreibung_bis_zum_18._Jahrhundert.pdf

zu Schlacht bei Döffingen/Weil 1388 die Stelle in den Reutlinger-Kollektaneen und weiteres. Aber Wolff gibt diese wichtige Fundstelle S. 421 nicht an!

Zur Konstanzer Weltchronik

https://archiv.twoday.net/search?q=konstanzer+weltchronik

https://www.handschriftencensus.de/werke/2937

kennt Wolff den maßgeblichen Artikel von Birgit Studt im ²VL 2004 nicht. Die Geisslerprozession (abgebildet im kleinen Abbildungsteil, den man nach S. 382 nur bei genauer Durchsicht findet) geht sicher auf das entsprechende Bild der Konstanzer Weltchronik zurück, siehe Cgm 426

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009566/image_87

Im Sangallensis Dachers:

https://www.e-codices.unifr.ch/de/csg/0646/50r

Nichts dazu bei Wolff S. 228f., 365!

Da das Register allzu kärglich ausgefallen ist (es fehlen nicht nur Hinweise auf Wappen, was Derschka monierte), ist man gut beraten, in Google Books oder HathiTrust nach Begriffen zu suchen.

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt/search?q1=%22konstanzer+weltchronik%22&id=mdp.39015079354901&view=image&seq=7

https://books.google.de/books?id=x2oMAQAAMAAJ

Wolffs übertriebene Transkriptionsgrundsätze erschweren die Lektüre und machen den Wortlaut ohne Normalisierungen schlichtweg unzitierbar. Selbst wenn es einen öffentlich zugänglichen E-Text gäbe, würde man dank dieser aus dem Ruder gelaufenen Pseudo-Akribie nichts finden. Die Edition ist daher eine Insel, nicht digital nachnutzbar. Siehe dazu

https://archiv.twoday.net/stories/230198

Auf der beigefügten CD-ROM gibt es leider keinen Gesamttext (obwohl ein normalisierter E-Text von großem Wert wäre), sondern vor allem eine Synopse der drei Überlieferungszeugen, soweit die beiden anderen (Stuttgart und Wien) reichen.

Eine winzige Textprobe Bl. 2ra (fett verwendet die Autorin für die Rubrizierung):

Der zyt als man von si- | ner gepurt zalt

zwaÿ= | hundert vnd süben jar |

do ist costentz nit anders | gewesen

dan(n) als yetz der | prediger closter

stat, vn(d) | ist gewesen ain vestin vn(d) | was

ain geiaid des Ro+em | schen küngs kayser

[o+e = e über o]

Im Handschriftencensus ist die Arbeit von Wolff bis heute nicht vermerkt, ebensowenig der 2007 vorgenommene Nachweis in Wikisource, dass die Chronik einen unbeachteten Drakula-Text enthält. Ausführlicher dazu:

https://archiv.twoday.net/stories/6506427/

1984 hatte ich Dieter Harmening brieflich auf diesen Text hingewiesen, 2008 publizierte dann William Layher den Befund, ohne auf Wikisource Bezug zu nehmen. In der 2003 eingereichten Dissertation widmet sich Wolff ausführlich dem Zusammenhang der Drakula-Texte (S. 203-209). Die Druckfassung von 2008 nimmt von Wikisource 2007 keine Notiz.

Hinzuweisen ist auch auf den Nachweis, dass Dachers Chronik auf Bl. 100r einen kurzen Auszug aus dem 'Elsässischen Trojabuch' (früher: Buch von Troja I) enthält (S. 200-203). Nicht im Handschriftencensus:

https://www.handschriftencensus.de/werke/852

S. 430 kommentiert die Autorin die abschließende Bitte der Reutlinger, dass die Adressaten nach ihrem Ermessen den Bericht ivon der Schlacht 1377 ins Stadtbuch eintragen sollen, unsinnigerweise mit den abwegigen Erwägungen von Jacobsen 1882 ("Unzartheit"). Zur Traditionsbildung zu dieser Schlacht siehe auch

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8758/ (S. 214f.)

Diese Hinweise sollten zur Einordnung der Arbeit von Wolff genügen. Eine Chance wurde vertan!

#forschung

KlausGraf - am Donnerstag, 9. April 2015, 22:04 - Rubrik: Landesgeschichte

KlausGraf - am Donnerstag, 9. April 2015, 19:14 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://vifabenelux.wordpress.com/2015/04/08/f-a-z-artikel-sammeln-fur-die-interessen-von-morgen-die-deutsche-forschungsgemeinschaft-gibt-die-sondersammelgebiete-auf/ referiert Bedenken des Vorsitzenden des Historikerverbands Martin Schulze Wessel, geäußert in der FAZ.

KlausGraf - am Donnerstag, 9. April 2015, 19:12 - Rubrik: Bibliothekswesen

KlausGraf - am Donnerstag, 9. April 2015, 18:55 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Iwo, war nur Spaß. Aber "Helden" ist das Schwerpunktthema der baden-württembergischen Archivnachrichten Nr. 50:

https://www.landesarchiv-bw.de/web/58659

https://www.landesarchiv-bw.de/web/58659

KlausGraf - am Donnerstag, 9. April 2015, 18:53 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Volltexte auf:

https://independent.academia.edu/HartmutK%C3%BChne

https://museum.zib.de/sgml_internet/sgml.php?seite=5&fld_0=dau00001

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/

https://independent.academia.edu/HartmutK%C3%BChne

https://museum.zib.de/sgml_internet/sgml.php?seite=5&fld_0=dau00001

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/

KlausGraf - am Donnerstag, 9. April 2015, 18:45 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ernst Tremp über die Studie von Natalie Maag (2014) zur alemannischen Minuskel und zur Zuweisung traditionell St. Gallen zugeordneter Handschriften an die Reichenau:

https://www.hist-verein-pfalz.de/downloads/150121_Maag-Minuskel.pdf

https://www.hist-verein-pfalz.de/downloads/150121_Maag-Minuskel.pdf

KlausGraf - am Donnerstag, 9. April 2015, 18:28 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 9. April 2015, 03:13 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Meint Birgit Fingerle (ZBW) in ihrem Beitrag über Tumblr und Bibliotheken:

https://www.zbw-mediatalk.eu/2015/04/bloggen-auf-tumblr-fuer-bibliotheken/

Ich selbst blogge ja seit September 2011 auch auf Tumblr:

https://archivalia.tumblr.com/ (9000+ Einträge)

https://archiv.twoday.net/stories/41783893/

https://www.zbw-mediatalk.eu/2015/04/bloggen-auf-tumblr-fuer-bibliotheken/

Ich selbst blogge ja seit September 2011 auch auf Tumblr:

https://archivalia.tumblr.com/ (9000+ Einträge)

https://archiv.twoday.net/stories/41783893/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2015/04/07/5-million-public-domain-ebooks-in-hathitrust-what-does-this-mean/

Aber mehr als ein Drittel nur mit US-Proxy für uns einsehbar!

Zahlen 2013:

https://archiv.twoday.net/stories/342800975/

Aber mehr als ein Drittel nur mit US-Proxy für uns einsehbar!

Zahlen 2013:

https://archiv.twoday.net/stories/342800975/

KlausGraf - am Mittwoch, 8. April 2015, 18:13 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Film Tagebücher: In Geschichte eingeschrieben. Die Sammlung

Frauennachlässe an der Universität Wien (2014, 20 Minuten)

Link: https://vimeo.com/115163526

Anhand ausgewählter Tagebuchbestände werden die Arbeit der Sammlung

Frauennachlässe besprochen, grundsätzliche Fragen der Genre-Diskussionen

von auto/biographischen Quellen thematisiert und Projekte aus der

Forschung und universitären Lehre präsentiert.

Das Tagebuch einer pensionierten Sozialarbeiterin in den 1990er-Jahren

wird ebenso vorgestellt wie das eines Zuckerbäckers aus dem 19. Jhd. oder

einer Wienerin, die die Zeit des Zweiten Weltkrieges in einer damals so

genannten "nicht privilegierten Mischehe" (über)lebte.

Regie: Markus Hintermayer und Christian Steiner

Inhaltliche Ausarbeitung: Christa Hämmerle und Li Gerhalter

Kamera: Eduard Klinger und Christian Steiner

Schnitt: Christian Steiner

Mit: Christa Hämmerle, Li Gerhalter, Martin Scheutz und Theresa Adamski

Eine Produktion des Zentralen Informatikdienst der Universität Wien in

Kooperation mit der Sammlung Frauennachlässe und der

Studienprogrammleitung Geschichte (2014)

Link: https://vimeo.com/115163526

2)

Der Erste Weltkrieg in Selbstzeugnissen von Frauen

Link: https://www.univie.ac.at/Geschichte/salon21/?cat=157

Zu den frühesten Einträgen:

https://www.univie.ac.at/Geschichte/salon21/?cat=157&paged=6

Ab 28. Juni 2014 bis Jahreswechsel 2018/19 werden im Format des Blogs

Salon 21 aus den Beständen der Sammlung Frauennachlässe mehrmals pro Monat

zum konkreten Datum – jeweils 100 Jahre später – Auszüge zum Ersten

Weltkrieg veröffentlicht: etwa aus Tagebüchern von Frauen und Mädchen, den

Aufzeichnungen einer Mutter für ihr kurz vor Kriegsbeginn geborenes Kind,

Feldpost oder Liebesgaben- und Kriegsgefangenen-Korrespondenzen u.v.m.

Dem Verlauf des Krieges an den Heimat-/Fronten folgend, entsteht so ein

Kaleidoskop unterschiedlicher Kriegserfahrungen und -deutungen. Zum

konkreten Datum – jeweils 100 Jahre später – werden so Einblicke in

schwankenden Patriotismus und Protest, Hoffnung und Verzweiflung, Hunger,

Entbehrung, Gewalt und Trauer, in die in alle Lebensbereiche dringende

Katastrophe online präsentiert.

Konzept und Gestaltung der Edition: Li Gerhalter und Christa Hämmerle

Link: https://www.univie.ac.at/Geschichte/salon21/?cat=157

Zu den frühesten Einträgen:

https://www.univie.ac.at/Geschichte/salon21/?cat=157&paged=6 "

Frauennachlässe an der Universität Wien (2014, 20 Minuten)

Link: https://vimeo.com/115163526

Anhand ausgewählter Tagebuchbestände werden die Arbeit der Sammlung

Frauennachlässe besprochen, grundsätzliche Fragen der Genre-Diskussionen

von auto/biographischen Quellen thematisiert und Projekte aus der

Forschung und universitären Lehre präsentiert.

Das Tagebuch einer pensionierten Sozialarbeiterin in den 1990er-Jahren

wird ebenso vorgestellt wie das eines Zuckerbäckers aus dem 19. Jhd. oder

einer Wienerin, die die Zeit des Zweiten Weltkrieges in einer damals so

genannten "nicht privilegierten Mischehe" (über)lebte.

Regie: Markus Hintermayer und Christian Steiner

Inhaltliche Ausarbeitung: Christa Hämmerle und Li Gerhalter

Kamera: Eduard Klinger und Christian Steiner

Schnitt: Christian Steiner

Mit: Christa Hämmerle, Li Gerhalter, Martin Scheutz und Theresa Adamski

Eine Produktion des Zentralen Informatikdienst der Universität Wien in

Kooperation mit der Sammlung Frauennachlässe und der

Studienprogrammleitung Geschichte (2014)

Link: https://vimeo.com/115163526

2)

Der Erste Weltkrieg in Selbstzeugnissen von Frauen

Link: https://www.univie.ac.at/Geschichte/salon21/?cat=157

Zu den frühesten Einträgen:

https://www.univie.ac.at/Geschichte/salon21/?cat=157&paged=6

Ab 28. Juni 2014 bis Jahreswechsel 2018/19 werden im Format des Blogs

Salon 21 aus den Beständen der Sammlung Frauennachlässe mehrmals pro Monat

zum konkreten Datum – jeweils 100 Jahre später – Auszüge zum Ersten

Weltkrieg veröffentlicht: etwa aus Tagebüchern von Frauen und Mädchen, den

Aufzeichnungen einer Mutter für ihr kurz vor Kriegsbeginn geborenes Kind,

Feldpost oder Liebesgaben- und Kriegsgefangenen-Korrespondenzen u.v.m.

Dem Verlauf des Krieges an den Heimat-/Fronten folgend, entsteht so ein

Kaleidoskop unterschiedlicher Kriegserfahrungen und -deutungen. Zum

konkreten Datum – jeweils 100 Jahre später – werden so Einblicke in

schwankenden Patriotismus und Protest, Hoffnung und Verzweiflung, Hunger,

Entbehrung, Gewalt und Trauer, in die in alle Lebensbereiche dringende

Katastrophe online präsentiert.

Konzept und Gestaltung der Edition: Li Gerhalter und Christa Hämmerle

Link: https://www.univie.ac.at/Geschichte/salon21/?cat=157

Zu den frühesten Einträgen:

https://www.univie.ac.at/Geschichte/salon21/?cat=157&paged=6 "

KlausGraf - am Mittwoch, 8. April 2015, 15:56 - Rubrik: Frauenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/verschollene-buecher-zum-ersten-weltkrieg-entdeckt-13518138.html

Archivar Rainer Haus aus Wetzlar entdeckte gedruckte, aber wieder eingezogene Studien zur Kriegswirtschaft im Ersten Weltkrieg.

Archivar Rainer Haus aus Wetzlar entdeckte gedruckte, aber wieder eingezogene Studien zur Kriegswirtschaft im Ersten Weltkrieg.

KlausGraf - am Dienstag, 7. April 2015, 22:10 - Rubrik: Wirtschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Wittelsbacher am Rhein. Die Kurpfalz in Europa (Publikationen der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim 60) behandelt in Bd. 1 das Mittelalter. Nur um diesen Teil soll es hier gehen.

S. 167 Bei Grünenbergs Wappenbuch (Cgm 145) wird meine Studie 2005 angeführt. Siehe auch

https://www.handschriftencensus.de/9790

https://heraldica.hypotheses.org/464

S. 167f. Hinweise auf Digitalisate erfolgen konsequent leider nur bei den Heidelberger Handschriften, dabei ist das hier besprochene St. Galler Wappenbuch des Fürstabts Ulrich Rösch schon seit Ende 2008 online:

https://archiv.twoday.net/stories/5434182/

S. 168-170 zu Beecks und Burgkmairs Quaternionenadler. Lüken verweist u.a. auf seine Darstellung im Essay-Band der Magdeburger HRR-Ausstellung 2006.

S. 179 zum Wiener Cod. 2899 (online!) wird die maßgebliche Literatur nicht angegeben. Hermann von Brüninghausen erscheint mit der irreführenden Namensform "Bruninghaus". Auch schon vor meinem Online-Beitrag 2012

https://archiv.twoday.net/stories/96991398/

gab es Arbeiten, die Viola Skriba hätte zur Kenntnis nehmen müssen.

S. 196f. Auf dem Koblenzer Kartenfragment (LHA Best. 117 Nr. 621) erkennt man deutlich den Landschaftsnamen "Westerania" (für Westrich). Späte 1470er Jahre?

S. 226f. Profaner Brautbecher (Mainz, Dom- und Diözesanmuseum) aus dem 1. Viertel 14. Jahrhundert mit Minne-Thematik. Aus dem gleichen Museum stammt der Fabeltierteppich (S. 424f.) um 1450/75. Das Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen bewahrt die Rückseite einer Spiegelkapsel (Paris, 1. Viertel 14. Jh.), das die Erstürmung einer Minneburg zeigt (S. 425f.). In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde gewirkt die Kissenplatte (?) mit einer Liebeswerbung im REM Mannheim (S. 426f.).

S. 245f. Leider gibt es im Netz kein Bild des Heidelberger Supplikenrotulus von 1401.

S. 342 Wohl schon ab dem 15. Jahrhundert diente die um 1356 entstandene Truhe im Historischen Museum der Pfalz der Gemeinde Sausenheim als Archivtruhe und "Gerichtskiste".

S. 384-387 gibt Alois Schmidt einen kurzen Überblick über den Landshuter Erbfolgekrieg. Man vermisst einen Hinweis auf den grundlegenden Artikel Frieder Schanzes im Verfasserlexikon, siehe

https://archiv.twoday.net/stories/1022216187/

Noch nicht gesehen habe ich: Stefan Dicker: Propaganda im Landshuter Erbfolgekrieg. Die mediale Auseinandersetzung um das

niederbayerische Teilherzogtum. In: Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern 138. 2012 (2013), S. 49 - 65.

[Siehe auch

https://archiv.twoday.net/search?q=landshuter+erbfolgekrieg ]

Im Katalogteil beziehen sich S. 450-477 auf diese kriegerische Auseinandersetzung. S. 454-457 gilt der allegorischen Hanschrift Wien ÖNB Cod. 2831**, die online verfügbar ist:

https://manuscripta.at/?ID=24807

[ebenso

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Sich_hat_ein_Adler_vffgeschwungen.pdf ]

S. 457-459 zwei Scheibenrisse von Jorg Breu d.Ä. zur Schlacht von Wenzenbach und zur Eroberung Kufsteins (um 1516). S. 475-477 illustrieren den Kölner Spruch vom 30. Juli 1505 a) mit Zainers Chronik Cgm 1598, online

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00038911/image_1

und b) mit einer Abbildung aus Kaisheimer RKG-Akten (11371/I) 1535.

S. 395f. Was Uli Steiger zur ständischen Position der Erbacher schreibt, befriedigt nicht. Siehe dazu

https://www.inschriften.net/odenwaldkreis/einleitung/4-die-inschriftentraeger.html#a276

S. 405-408 Zu Winand von Steeg siehe auch

https://archiv.twoday.net/stories/326525326/

S. 409, 433 Unverständlich ist, wieso bei Matthias von Kemnat die für ihn gänzlich unübliche Namensform "Kemnath" gewählt wurde.

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=119062054

S. 430-432 zu Erzherzogin Mechthild siehe

https://mrfh.de/1740

https://frueheneuzeit.hypotheses.org/1847

S. 453f. zitiert Annika Stello zu Rüxners Tunierbuch (illuminiertes Karlsruher Exemplar) meinen Aufsatz von 2009

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7140/

hat diesen aber offenbar nicht gelesen. Ich habe dort ja bei Anm. 55 einen vierten Rodler-Druck des Turnierbuchs bekannt gemacht. Aber schon vorher wusste man von drei und nicht nur von zwei solchen Ausgaben! Die auf das ausgestellte Exemplar bezügliche Studie von Merkl (Buchmalerei in Bayern, 1999, S. 409-411) hätte nicht übergangen werden dürfen.

Nicht zitiert wird meine Studie zum Nachruhm u.a. Friedrich des Siegreichen in: Principes 2002

https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/527/

Sie hätte bei der Siegesprozession (S. 378) oder zur Schlacht bei Seckenheim S. 446f. erwähnt werden können. Ein Unding ist es, dass Skriba dort (S. 446f.) zum Gemminger Turnierbuch gar keine Literatur angibt. Siehe dazu:

https://archiv.twoday.net/stories/97008625/

https://archiv.twoday.net/stories/948995596/

S. 447f. Zur an die Seckenheimer Schlacht anknüpfenden Tradition vom "Heidelberger Mahl" hätten auch die älteren beiden Studien von Carlebach (1904, 1912) genannt werden müssen (2002 nannte ich nur die Studie von 1904), die Titel bei:

https://www.ub.uni-heidelberg.de/wir/Literaturauswahllisten/mahl.html

[ Mannheimer Geschichtsblätter. - 5 (1904), Nr. 10. - Sp. 195 - 199 :

u. 13 (1912), Nr. 7. u. 8. - Sp. 148 - 150

Online:

https://www.stadtarchiv.mannheim.de/bibliostar/pdf//21670_1.pdf

https://www.stadtarchiv.mannheim.de/bibliostar/pdf//21670_2.pdf ]

Verschiedentlich sind in dem Band Zeugnisse zur genealogischen Kultur der Wittelsbacher abgebildet, darunter auch solche, die mit Reimpaarversen die einzelnen Herrscher kurz charakterisieren. Ich habe dazu in meinem Nachruhm-Aufsatz S. 319 Nachweise geliefert und begnüge mich hier mit der Auflistung einschlägiger Seiten des Begleitbands:

S. 27 Abb. von Kopien der Amberger Reihe im Bayerischen Nationalmuseum NN 3605. Ebenso S. 94. Die Amberger Ahnenreihe NN 3605-3611 mit eigenem Katalogeintrag: S. 175-178. S. 260 Abb. von Ruprecht (NN 3610).

S. 77-79 mit Abb. von Otto II. und Agnes - München, Staatsgemäldesammlungen 4469, von Skriba "nach Vorlage des 15. Jahrhunderts" zu unkritisch eingeordnet, nur Verweis auf einen Landshuter Ausstellungskatalog (Die Zeit der frühen Herzöge 1980, S. 91). Ebenso S. 132 und 134f. (4470, 4481): Ludwig der Strenge (zweimal vertreten). S. 307, 309, 310 König Ruprecht (4478).

S. 179-181 Libell mit der Genealogie der Pfalzgrafen (1609) im REM Mannheim B 240 eb, eingeklebte gedruckte Grafiken mit Reimpaarversen. Unveröffentlicht.

S. 181 Unverständlich ist, wieso Johann Mötsch bei der Heidelberger Ahnentafel 1524 (Staatsarchiv Meiningen) nur auf zwei Ausstellungskataloge verweist, nicht aber auf seine Darstellung mit Edition in: Principes 2002, S. 403-424.

S. 266 Abb. eines gedruckten Stammbaums (aber ohne Verse) um 1530, Veste Coburg VI,429,102.

S. 362-366 Von besonderer Bedeutung ist der Hinweis (unter Berufung auf neueste, wohl unveröffentlichte Studien von Peter Schmidt und Antje Thumser), dass München, Geheimes Hausarchiv Hs. 367 erst dem 18., vielleicht auch erst dem 19. Jahrhundert angehört (Wasserzeichenbefund 1741/9). Es handelt sich um Darstellung von Fürstenpaaren mit meist gereimten Beischriften.

Alle Abbildungen aus der Hs. in

https://theses.gla.ac.uk/892/1/2009dahlemphd_edited.pdf

wurden vom Geheimen Hausarchiv wegzensiert!

S. 450f. Pfalzgraf Ruprecht aus Cgm 1604 (2. Hälfte 16. Jahrhundert: "Abbildungen aus dem Regentenhaus Pfalzbayern"). Online:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00074191/image_1

Zu solchen Fürstenbildnissen:

https://archiv.twoday.net/stories/14869516/

https://archiv.twoday.net/stories/38786592/

https://archiv.twoday.net/stories/453140077/

Fazit: Immer wieder wäre mehr Sorgfalt bei der Abfassung der Katalogbeschreibungen angebracht gewesen. Ärgerlich ist, dass es von den Katalogeinträgen keine Querverweise zu andernorts eingesetzten Abbildungen gibt - und umgekehrt.

#forschung

Amberger Reihe

Amberger Reihe

S. 167 Bei Grünenbergs Wappenbuch (Cgm 145) wird meine Studie 2005 angeführt. Siehe auch

https://www.handschriftencensus.de/9790

https://heraldica.hypotheses.org/464

S. 167f. Hinweise auf Digitalisate erfolgen konsequent leider nur bei den Heidelberger Handschriften, dabei ist das hier besprochene St. Galler Wappenbuch des Fürstabts Ulrich Rösch schon seit Ende 2008 online:

https://archiv.twoday.net/stories/5434182/

S. 168-170 zu Beecks und Burgkmairs Quaternionenadler. Lüken verweist u.a. auf seine Darstellung im Essay-Band der Magdeburger HRR-Ausstellung 2006.

S. 179 zum Wiener Cod. 2899 (online!) wird die maßgebliche Literatur nicht angegeben. Hermann von Brüninghausen erscheint mit der irreführenden Namensform "Bruninghaus". Auch schon vor meinem Online-Beitrag 2012

https://archiv.twoday.net/stories/96991398/

gab es Arbeiten, die Viola Skriba hätte zur Kenntnis nehmen müssen.

S. 196f. Auf dem Koblenzer Kartenfragment (LHA Best. 117 Nr. 621) erkennt man deutlich den Landschaftsnamen "Westerania" (für Westrich). Späte 1470er Jahre?

S. 226f. Profaner Brautbecher (Mainz, Dom- und Diözesanmuseum) aus dem 1. Viertel 14. Jahrhundert mit Minne-Thematik. Aus dem gleichen Museum stammt der Fabeltierteppich (S. 424f.) um 1450/75. Das Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen bewahrt die Rückseite einer Spiegelkapsel (Paris, 1. Viertel 14. Jh.), das die Erstürmung einer Minneburg zeigt (S. 425f.). In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde gewirkt die Kissenplatte (?) mit einer Liebeswerbung im REM Mannheim (S. 426f.).

S. 245f. Leider gibt es im Netz kein Bild des Heidelberger Supplikenrotulus von 1401.

S. 342 Wohl schon ab dem 15. Jahrhundert diente die um 1356 entstandene Truhe im Historischen Museum der Pfalz der Gemeinde Sausenheim als Archivtruhe und "Gerichtskiste".

S. 384-387 gibt Alois Schmidt einen kurzen Überblick über den Landshuter Erbfolgekrieg. Man vermisst einen Hinweis auf den grundlegenden Artikel Frieder Schanzes im Verfasserlexikon, siehe

https://archiv.twoday.net/stories/1022216187/

Noch nicht gesehen habe ich: Stefan Dicker: Propaganda im Landshuter Erbfolgekrieg. Die mediale Auseinandersetzung um das

niederbayerische Teilherzogtum. In: Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern 138. 2012 (2013), S. 49 - 65.

[Siehe auch

https://archiv.twoday.net/search?q=landshuter+erbfolgekrieg ]

Im Katalogteil beziehen sich S. 450-477 auf diese kriegerische Auseinandersetzung. S. 454-457 gilt der allegorischen Hanschrift Wien ÖNB Cod. 2831**, die online verfügbar ist:

https://manuscripta.at/?ID=24807

[ebenso

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Sich_hat_ein_Adler_vffgeschwungen.pdf ]

S. 457-459 zwei Scheibenrisse von Jorg Breu d.Ä. zur Schlacht von Wenzenbach und zur Eroberung Kufsteins (um 1516). S. 475-477 illustrieren den Kölner Spruch vom 30. Juli 1505 a) mit Zainers Chronik Cgm 1598, online

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00038911/image_1

und b) mit einer Abbildung aus Kaisheimer RKG-Akten (11371/I) 1535.

S. 395f. Was Uli Steiger zur ständischen Position der Erbacher schreibt, befriedigt nicht. Siehe dazu

https://www.inschriften.net/odenwaldkreis/einleitung/4-die-inschriftentraeger.html#a276

S. 405-408 Zu Winand von Steeg siehe auch

https://archiv.twoday.net/stories/326525326/

S. 409, 433 Unverständlich ist, wieso bei Matthias von Kemnat die für ihn gänzlich unübliche Namensform "Kemnath" gewählt wurde.

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=119062054

S. 430-432 zu Erzherzogin Mechthild siehe

https://mrfh.de/1740

https://frueheneuzeit.hypotheses.org/1847

S. 453f. zitiert Annika Stello zu Rüxners Tunierbuch (illuminiertes Karlsruher Exemplar) meinen Aufsatz von 2009

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7140/

hat diesen aber offenbar nicht gelesen. Ich habe dort ja bei Anm. 55 einen vierten Rodler-Druck des Turnierbuchs bekannt gemacht. Aber schon vorher wusste man von drei und nicht nur von zwei solchen Ausgaben! Die auf das ausgestellte Exemplar bezügliche Studie von Merkl (Buchmalerei in Bayern, 1999, S. 409-411) hätte nicht übergangen werden dürfen.

Nicht zitiert wird meine Studie zum Nachruhm u.a. Friedrich des Siegreichen in: Principes 2002

https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/527/

Sie hätte bei der Siegesprozession (S. 378) oder zur Schlacht bei Seckenheim S. 446f. erwähnt werden können. Ein Unding ist es, dass Skriba dort (S. 446f.) zum Gemminger Turnierbuch gar keine Literatur angibt. Siehe dazu:

https://archiv.twoday.net/stories/97008625/

https://archiv.twoday.net/stories/948995596/

S. 447f. Zur an die Seckenheimer Schlacht anknüpfenden Tradition vom "Heidelberger Mahl" hätten auch die älteren beiden Studien von Carlebach (1904, 1912) genannt werden müssen (2002 nannte ich nur die Studie von 1904), die Titel bei:

https://www.ub.uni-heidelberg.de/wir/Literaturauswahllisten/mahl.html

[ Mannheimer Geschichtsblätter. - 5 (1904), Nr. 10. - Sp. 195 - 199 :

u. 13 (1912), Nr. 7. u. 8. - Sp. 148 - 150

Online:

https://www.stadtarchiv.mannheim.de/bibliostar/pdf//21670_1.pdf

https://www.stadtarchiv.mannheim.de/bibliostar/pdf//21670_2.pdf ]

Verschiedentlich sind in dem Band Zeugnisse zur genealogischen Kultur der Wittelsbacher abgebildet, darunter auch solche, die mit Reimpaarversen die einzelnen Herrscher kurz charakterisieren. Ich habe dazu in meinem Nachruhm-Aufsatz S. 319 Nachweise geliefert und begnüge mich hier mit der Auflistung einschlägiger Seiten des Begleitbands:

S. 27 Abb. von Kopien der Amberger Reihe im Bayerischen Nationalmuseum NN 3605. Ebenso S. 94. Die Amberger Ahnenreihe NN 3605-3611 mit eigenem Katalogeintrag: S. 175-178. S. 260 Abb. von Ruprecht (NN 3610).

S. 77-79 mit Abb. von Otto II. und Agnes - München, Staatsgemäldesammlungen 4469, von Skriba "nach Vorlage des 15. Jahrhunderts" zu unkritisch eingeordnet, nur Verweis auf einen Landshuter Ausstellungskatalog (Die Zeit der frühen Herzöge 1980, S. 91). Ebenso S. 132 und 134f. (4470, 4481): Ludwig der Strenge (zweimal vertreten). S. 307, 309, 310 König Ruprecht (4478).

S. 179-181 Libell mit der Genealogie der Pfalzgrafen (1609) im REM Mannheim B 240 eb, eingeklebte gedruckte Grafiken mit Reimpaarversen. Unveröffentlicht.

S. 181 Unverständlich ist, wieso Johann Mötsch bei der Heidelberger Ahnentafel 1524 (Staatsarchiv Meiningen) nur auf zwei Ausstellungskataloge verweist, nicht aber auf seine Darstellung mit Edition in: Principes 2002, S. 403-424.

S. 266 Abb. eines gedruckten Stammbaums (aber ohne Verse) um 1530, Veste Coburg VI,429,102.

S. 362-366 Von besonderer Bedeutung ist der Hinweis (unter Berufung auf neueste, wohl unveröffentlichte Studien von Peter Schmidt und Antje Thumser), dass München, Geheimes Hausarchiv Hs. 367 erst dem 18., vielleicht auch erst dem 19. Jahrhundert angehört (Wasserzeichenbefund 1741/9). Es handelt sich um Darstellung von Fürstenpaaren mit meist gereimten Beischriften.

Alle Abbildungen aus der Hs. in

https://theses.gla.ac.uk/892/1/2009dahlemphd_edited.pdf

wurden vom Geheimen Hausarchiv wegzensiert!

S. 450f. Pfalzgraf Ruprecht aus Cgm 1604 (2. Hälfte 16. Jahrhundert: "Abbildungen aus dem Regentenhaus Pfalzbayern"). Online:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00074191/image_1

Zu solchen Fürstenbildnissen:

https://archiv.twoday.net/stories/14869516/

https://archiv.twoday.net/stories/38786592/

https://archiv.twoday.net/stories/453140077/

Fazit: Immer wieder wäre mehr Sorgfalt bei der Abfassung der Katalogbeschreibungen angebracht gewesen. Ärgerlich ist, dass es von den Katalogeinträgen keine Querverweise zu andernorts eingesetzten Abbildungen gibt - und umgekehrt.

#forschung

Amberger Reihe

Amberger ReiheKlausGraf - am Dienstag, 7. April 2015, 19:56 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://americanarchive.org/

Die Website weist vor allem nach, wo digitalisierte Rundfunksendungen angehört werden können und macht damit einmal mehr deutlich, wie sehr urheberrechtliche Beschränkungen gepaart mit einem Zwingherrentum der Institutionen den bei Büchern weitaus verbreiteteren Open-Access-Zugang behindern.

Die Website weist vor allem nach, wo digitalisierte Rundfunksendungen angehört werden können und macht damit einmal mehr deutlich, wie sehr urheberrechtliche Beschränkungen gepaart mit einem Zwingherrentum der Institutionen den bei Büchern weitaus verbreiteteren Open-Access-Zugang behindern.

KlausGraf - am Dienstag, 7. April 2015, 17:34 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Martin Roland teilt zu BSB München Cgm 8470 mit: "Malstil und Schreibsprache, die stilgeschichtliche und sprachwissenschaftliche Studie zum Muenchener Juengeren Titurel , die ich gemeinsam mit dem Sprachwissenschafter Peter Wiesinger gemacht habe, ist erschienen.

Alles ist auch online:

Haupttext: https://www.univie.ac.at/paecht-archiv-wien/dateien/Roland_Wiesinger_Malstil-und-Schreibsprache_2015_Text.pdf

Anhang (Karte, Bibliographie, Register): https://www.univie.ac.at/paecht-archiv-wien/dateien/Roland_Wiesinger_Malstil-und-Schreibsprache_2015_Hilfsmittel.pdf

Tafelteil: https://www.univie.ac.at/paecht-archiv-wien/dateien/Roland_Wiesinger_Malstil-und-Schreibsprache_2015_Tafeln-klein.pdf "

Wiesinger S. 111: "Da ja der „Jüngere Titurel“ im 15.

Jh. als ein Werk des hochhöfischen Dichters Wolfram von Eschenbach aus alter Ritterzeit galt, veranlasste der Auftraggeber nicht nur eine angemessene prunkvolle, kunstreiche Ausstattung der Hs. mit Miniaturen in höfischem Stil, sondern der Schreiber bemühte sich sichtlich auf seine Weise, dem Text im Gegensatz

zum durchschnittlichen Schreibverhalten der Zeit nicht nur eine „schöne“ möglichst reguläre schreibsprachliche Wiedergabe, sondern auch einen auf die Entstehungszeit hinweisenden, altertümlich wirkenden Zug zu verleihen."

Zum Codex siehe auch

https://www.handschriftencensus.de/3615

Digitalisat

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00035326/image_1

Alles ist auch online:

Haupttext: https://www.univie.ac.at/paecht-archiv-wien/dateien/Roland_Wiesinger_Malstil-und-Schreibsprache_2015_Text.pdf

Anhang (Karte, Bibliographie, Register): https://www.univie.ac.at/paecht-archiv-wien/dateien/Roland_Wiesinger_Malstil-und-Schreibsprache_2015_Hilfsmittel.pdf

Tafelteil: https://www.univie.ac.at/paecht-archiv-wien/dateien/Roland_Wiesinger_Malstil-und-Schreibsprache_2015_Tafeln-klein.pdf "

Wiesinger S. 111: "Da ja der „Jüngere Titurel“ im 15.

Jh. als ein Werk des hochhöfischen Dichters Wolfram von Eschenbach aus alter Ritterzeit galt, veranlasste der Auftraggeber nicht nur eine angemessene prunkvolle, kunstreiche Ausstattung der Hs. mit Miniaturen in höfischem Stil, sondern der Schreiber bemühte sich sichtlich auf seine Weise, dem Text im Gegensatz

zum durchschnittlichen Schreibverhalten der Zeit nicht nur eine „schöne“ möglichst reguläre schreibsprachliche Wiedergabe, sondern auch einen auf die Entstehungszeit hinweisenden, altertümlich wirkenden Zug zu verleihen."

Zum Codex siehe auch

https://www.handschriftencensus.de/3615

Digitalisat

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00035326/image_1

KlausGraf - am Dienstag, 7. April 2015, 16:44 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.559595177438753.1073741826.452060571525548&type=1

Via

https://blog.histofakt.de/?p=827

Siehe auch meine eigene Sammlung zu "Hasen und Verkehrte Welt"

https://archivalia.tumblr.com/tagged/hares

Via

https://blog.histofakt.de/?p=827

Siehe auch meine eigene Sammlung zu "Hasen und Verkehrte Welt"

https://archivalia.tumblr.com/tagged/hares

KlausGraf - am Dienstag, 7. April 2015, 16:41 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://reportage.wdr.de/urheberrecht-in-sozialen-netzwerken#9130

Via

https://oebib.wordpress.com/2015/04/07/urheberrecht-in-sozialen-netzwerken/

Via

https://oebib.wordpress.com/2015/04/07/urheberrecht-in-sozialen-netzwerken/

KlausGraf - am Dienstag, 7. April 2015, 16:38 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 7. April 2015, 15:46 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Materialien von Robert Meier, darunter der Aufsatz in: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 2014.

https://www.geschichte-im-kloster.de/julius-echter/julius-echter.html

Siehe auch

https://www.mainpost.de/ueberregional/kulturwelt/kultur/Als-angeblich-Hexen-tanzten-Neues-von-Julius-Echter;art3809,8393409

https://www.geschichte-im-kloster.de/julius-echter/julius-echter.html

Siehe auch

https://www.mainpost.de/ueberregional/kulturwelt/kultur/Als-angeblich-Hexen-tanzten-Neues-von-Julius-Echter;art3809,8393409

KlausGraf - am Dienstag, 7. April 2015, 15:24 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Überlieferung des "Speculum virginum" eines Autors, den ich Peregrinus Hirsaugiensis nenne und der sonst als Konrad von Hirsau bekannt ist, wurde von Jutta Seyfarth in ihrer Edition (CCCM 5, 1990) zusammengestellt.

Bei der Überprüfung und Ergänzung der Angaben ist es nötig, Vollhandschriften und Exzerpthandschriften voneinander zu trennen und letztere von der Rezeption in eigenständigen Werken. Seyfarth hat dagegen 5 Gruppen gebildet (S. 56*-123*):

I. Lateinische Handschriften, die dem Stemma zugrundeliegen (10)

II. Lateinische Handschriften, die dem Stemma eingeordnet sind (19)

III. Auszüge, Fragmente, Nachrichten über verschollene Handschriften (7)

IV. Handschriften mittelniederländischer, bzw. volkssprachlicher Übersetzungen (26)

V. Druckausgaben (2)

Exzerptüberlieferung befindet sich sowohl in den Gruppen II und III, ebenso Rezeptionszeugnisse in eigenständigen Werken.

Die 25 mittelniederländischen Handschriften der Gruppe IV habe ich neu bearbeitet in:

https://archiv.twoday.net/stories/1022385921/

Es fehlt dort nur die schwedische Übersetzung durch Mathias Laurentii: Stockholm, Königliche Bibliothek, A 8, datiert 1473/86 aus dem Birgittenkloster Vadstena (Seyfarth S. 111* Nr. 5), Grundlage für die zweite Edition in Gruppe V von Robert Geete:_ Speculum virginum - Jungfruspegel. Stockholm 1897/98. Online:

https://digibook.ub.umu.se/eod/17564131.pdf

https://archive.org/details/speculumvirginu00geetgoog

Zur ersten Druckausgabe von Gruppe V, der Übersetzung von Stephan Richartz Köln 1676, wies ich Digitalisate nach in:

https://archiv.twoday.net/stories/1022385812/

Zu den meiner Meinung nach aus der Handschriftenliste auszugliedernden Rezeptionszeugnissen zählt der “Liber de mutuo amore ad sacras virgines” des Abts Adam von Perseigne, dem ich die Handschrift in Dôle, Bibliothèque Municipale, Ms. 58-65, bei Seyfarth in Gruppe III S. 103*-105* (Sigle: Dl) besprochen, als Kurzfassung zuweisen konnte. Mehr dazu in meiner Miszelle:

https://ordensgeschichte.hypotheses.org/5570

Heute möchte ich die Handschriften E und Pe aus Gruppe II aus der Liste streichen, da sie einen Auszug "De proprietate vitiorum et virtutum" überliefern, den man als eigenständiges Werk auffassen sollte. Als weitere Überlieferung ist zu nennen: Innsbruck, UB, Cod. 591 und Prag, NB, Cod. V.B.4.

E ist Rom, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Cod. vat. lat. 504, den Seyfarth in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts datiert und der nach ihr "wahrscheinlich böhmischer oder rheinischer Herkunft" ist (S. 89*f.). Seyfarth erkannte, dass der Auszug (Bl. 92r-102v) aus dem Speculum virginum (=SV), der Buch III Z. 744 (Necessarium videtur) bis Buch IV Z. 556 (sanctorum professione) umfasst, als "in sich geschlossene Abhandlung über die Tugend-Lasterfrage anzusehen" ist (S. 89*). Der "Charakter als selbstständiges, kleines Werk" werde durch Einführung eines erklärenden Satzes zu Beginn und Schluss noch unterstrichen.

Bl. 92r: "Loquitur in sequenti opusculo Petrus cum Theodora filia sibi carissima et illa e contrario respondet patri de multimodis virtutibus et viciis inter se conferentes" (u/v hier stets gegen Seyfarth reguliert, auch schon oben).

Bl. 102v: "Ecce filia modum vite sibi depinxi, ut speculum habeas desque in humilitate operam tue gratissime virginitati. Amen".

Geringe Textänderungen deuten, so Seyfarth, auf einen anderen Verwendungszweck, der auch Männer umfasst. Eine frauenfeindliche Tendenz sei unübersehbar.

Die Handschrift weist Zeichnungen des Laster-Tugendbaums auf.

Beschreibung von Marco Vattasso et al. 1902

https://archive.org/stream/codicesvaticanil01bibluoft#page/384/mode/2up

Bl. 102v folgt ein Papst Gregor dem Großen zugeschriebener Auszug aus Ambrosius Autpertus = Pseudo-Augustinus usw.: De conflictu vitiorum et virtutum (Bloomfield: Incipits Nr. 455) mit Nachweis Migne PL 40, 1091-1103 (aus dem Katalog von 1902). Endseite im Katalog nicht angegeben, nächster Text beginnt Bl. 109r.

Pe ist Salzburg, Bibliothek der Erzabtei St. Peter, Cod. b I 29, datiert 1. September 1474 auf Bl. 123v (Seyfarth S. 99*f.). Der SV-Auszug umfasst Buch IV Z. 2-285. Auch hier heißt der männliche Dialogpartner nicht Peregrinus, sondern Petrus. Es handelt sich um den gleichen Text wie in E, auch wenn E umfangreicher ist (E hat 13 Zeilen am Anfang und 271 Zeilen am Ende mehr). In E und Pe ist IV, 76 der Satz interpoliert: "Eia filia, speculum si quaereris, hic invenire poteris".

Zusätzliche Informationen bieten:

https://manuscripta.at/?ID=8796

https://www.handschriftencensus.de/12391 (nur Hinweis auf den Katalog von Hayer)

https://www.vhmml.us/research2014/catalog/detail.asp?MSID=10531

Seyfarth hätte den seit 1982 vorliegenden Katalog von Gerold Hayer: Die deutschen Handschriften des Mittelalters der Erzabtei St. Peter zu Salzburg, S. 146 anführen müssen (eine deutsche Predigt über die wunderbare Brotvermehrung wurde als Nachtrag im 16. Jahrhundert in oberdeutscher Schreibsprache eingetragen). Der Heilbronner spätgotische Einband könnte auf Entstehung in der fränkischen Zisterze hindeuten.

Incipit: In hac itaque arborum vel fructuum dissimilitudine...

In die Beschreibung von ULB Innsbruck Cod. 591 auf

https://manuscripta.at/?ID=9409

sind bereits meine Mitteilungen von 2013/14 eingearbeitet. Nicht verlinkt ist die gedruckte Beschreibung, die aber Google unter

https://manuscripta.at/_scripts/php/cat2pdf.php?cat=INN6&ID=9409

auffindet:

Daniela Mairhofer, Walter Neuhauser, Claudia Schretter, Ursula Stampfer: Katalog der Handschriften der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol in Innsbruck, Cod. 501-600 (Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe II, Bd. 4/6). Wien 2009, S. 346-360

Der einschlägige Teil 3 der im 15. Jahrhundert in der Kartause Schnals zusammengesetzten Handschrift ist durch Wasserzeichen 1360/70 datiert und wurde wohl in Thüringen geschrieben. Der in Erfurt 1359 entstandene Teil 2 wurde vom Schnalser Prior 1469 in Erfurt gekauft. Die Notiz Bl. 128v (zu Preisen) nennt als Terminus post quem das Jahr (13)62 und einen "prepositus in Tulstete". Dies bezieht sich wohl auf das Zisterzienserinnenkloster Döllstädt bei Gotha:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_D%C3%B6llst%C3%A4dt

Bl. 105ra-109rb begegnen wir wieder dem Ambrosius Autpertus, hier Migne PL 40, 1093-1103, hier sowohl Augustinus als auch Gregor dem Großen zugeschrieben.

Bl. 109rb-113va ist eine Kompilation aus dem SV und Pseudo-Hildebertus Cenomanensis: Moralis philosophia (Migne PL 171, 1015-1071), am Anfang Gregor dem Großen zugeschrieben. Als Titel erscheint am Anfang und Ende "De proprietate vitiorum et virtutum". Der SV-Teil Bl. 109rb-112vb erstreckt sich auf Buch IV Z. 63-383, 443-556 mit Incipit: "Si queris filia viciorum furias virtutum opposicione debellare". Dieses darf nicht verwechselt werden mit Bloomfield: Incipits Nr. 4645 (Leipzig, UB, Cod. 305: "Qui viciorum furias virtutum oppositione debellare proposuerit"), einer Fassung von "De fructu" des Peregrinus Hirsaugiensis (bei Googin in: Visual Resources 2004 Fassung III).

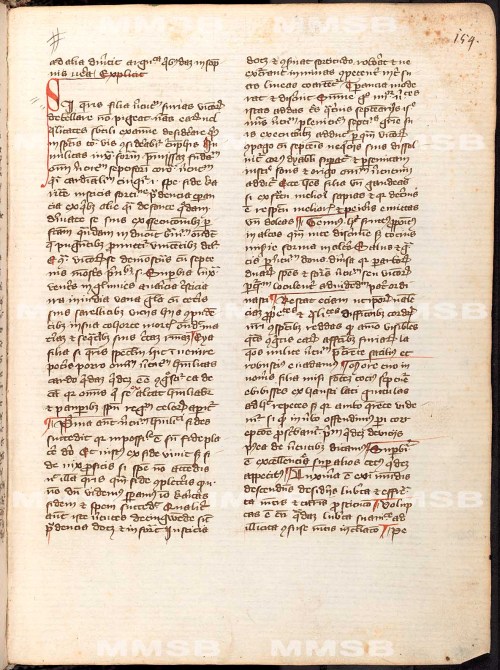

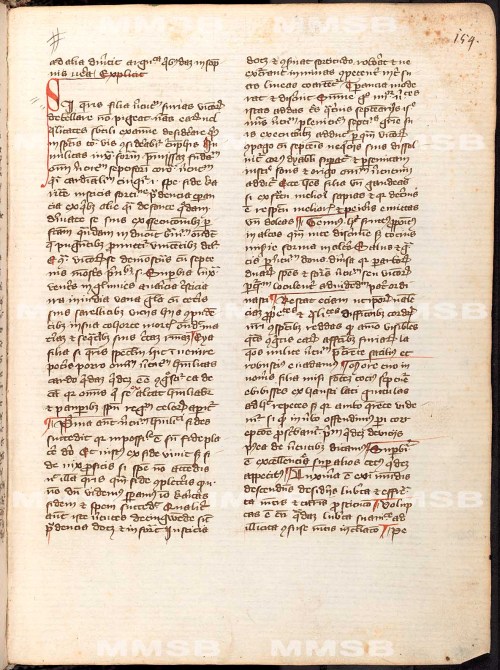

Von V.B.4 der Nationalbibliothek Prag steht eine Beschreibung und ein Digitalisat im Netz:

https://www.manuscriptorium.com/apps/main/en/index.php?request=request_document&docId=set20060525_140_32

Die Handschrift wurde 1373 oder etwas später in Prag geschrieben. So das Kolophon Bl. 137r: "Finita sub anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo tercio die tredecima mensis Decembris per Henslinum notarium domini Johannis predicatoris Theutunicorum ad sanctum Gallum in maiori civitate Pragensi".

Bl. 148ra-154ra ist wieder der Ambrosius Autpertus (Migne PL 40, 1091-1103), erneut Gregor dem Großen zugeschrieben.

Bl. 154r-155v folgt der Auszug aus dem SV mit Incipit: "Si queris, filia virtutum, furias viciorum debellare, non pigeat naturas earum vel qualitates subtili examine desiderare quibus inspectis tota vis considerabitur triumphis. Humilitas iuxta formam premissam fundamentum omnium virtutum septiformi corona virtutum quasi cardinalium cingitur" (zitiert nach der Beschreibung). Also SV Buch IV, 63-264. Die Dialogpartner sind anders als in den anderen Handschriften nicht bezeichnet.

Hofrat Walter Neuhauser in Innsbruck hat sich liebenswürdigerweise bereitgefunden, die Innsbrucker Handschrift mit dem Prager Digitalisat kursorisch zu vergleichen (Mail vom 14. Januar 2014): "Der Einschub "Eya ..." ist auch in Cod. 591 enthalten, und zwar Bl. 109rb, 3. Zeile von unten, bis 109va, Z. 2, mit zwei leichten Textabweichungen gegenüber der Prager Hs.:Cod. 591: Eia filia speculum si queris (Prag: si queris speculum)und ... virtutum omnium (Prag: omnium virtutum). Der Prager Text endet mit der Aufzählung, zuletzt perseverantia, mit einer leichten Abweichung von Cod. 591: Cod. 591: Perseverancia est quedam virtutum quadam perfeccione proficiente longaminitate consumit (Prag: consummante) argumentum. Der Innsbrucker Text setzt dann fort: Ecce Theodora que quesisti pro modulo nostro ...".

Einige zusammenfassende Bemerkungen:

1. Der älteste Textzeuge stammt noch aus dem 12. Jahrhundert. Undenkbar ist es daher nicht, dass Peregrinus Hirsaugiensis selbst die Kurzfassung aus dem SV herausgelöst und leicht bearbeitet hat.

Er war ja am Thema Tugenden und Laster lebhaft interessiert, das zeigt auch der in mehreren Versionen vorliegende Traktat De fructu. Aber diese Annahme muss Spekulation bleiben, da die Änderungen zu geringfügig sind, um einen solchen Schluss zu belegen.

2. Als Titel des Kurztraktats empfiehlt es sich, dem Innsbrucker Katalog zu folgen und ihn anzusetzen als: "De proprietate vitiorum et virtutum".

3. Der Text ist in den vier Handschriften außerordentlich unfest. Keine zwei Handschriften stimmen im Textbestand überein.

E (Rom): III, 744-IV, 556

Innsbruck: IV, 63-383, 443-556

Prag: IV, 63-264

Pe (Salzburg): IV, 2-285

Die älteste Handschrift repräsentiert die längste (wohl ursprüngliche) Fassung.

4. Bemerkenswert ist, dass drei Handschriften als Mitüberlieferung (die älteste nach, die beiden anderen vor dem SV-Text) den Ambrosius Autpertus, jeweils Gregor dem Großen zugeschrieben, aufweisen (nur Pe nicht), der auch das Tugenden-Laster-Thema behandelt. Angesichts des Gewichts der ältesten Handschrift und der Tatsache, dass nur die Innsbrucker Kompilation mit Hildebert Gregor dem Großen zugeschrieben wird, sollte man davon Abstand nehmen, Pseudo-Gregorius Magnus als Verfasser von "De proprietate vitiorum et virtutum" anzusetzen.

5. Datierung und Lokalisierung der Handschriften:

2. Hälfte 12. Jahrhundert, Böhmen oder Rheinland (E)

Ca. 1362/70, Thüringen (Innsbruck)

1373, Prag (Prag)

1474, Heilsbronn OCist. ? (Pe)

6. Wer meinem Vorschlag nicht folgen will, E und Pe aus der Überlieferungsliste des SV zu streichen, muss die Innsbrucker und Prager Handschrift neu in die Liste aufnehmen.

#forschung

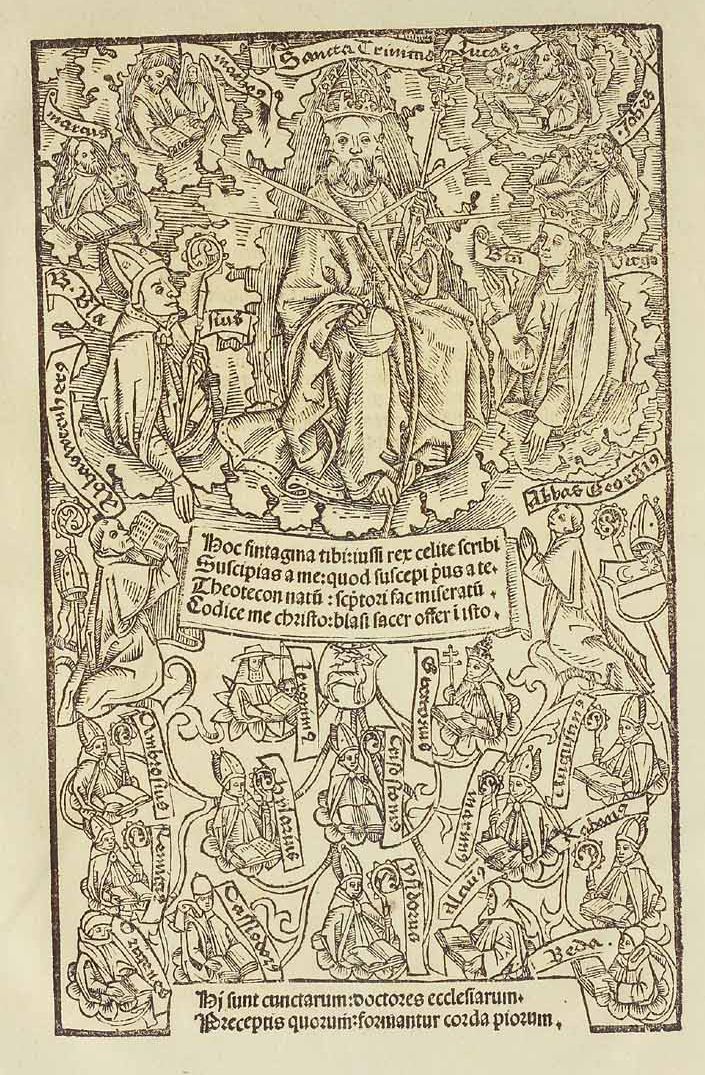

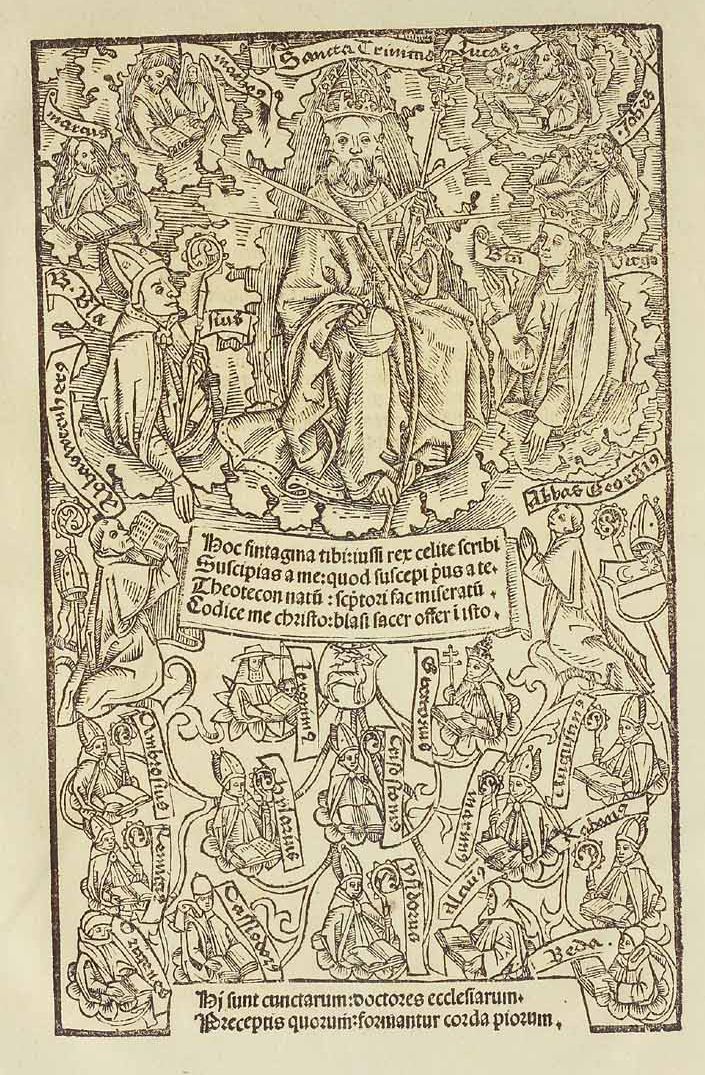

Textbeginn der Prager Handschrift

Textbeginn der Prager Handschrift

Bei der Überprüfung und Ergänzung der Angaben ist es nötig, Vollhandschriften und Exzerpthandschriften voneinander zu trennen und letztere von der Rezeption in eigenständigen Werken. Seyfarth hat dagegen 5 Gruppen gebildet (S. 56*-123*):

I. Lateinische Handschriften, die dem Stemma zugrundeliegen (10)

II. Lateinische Handschriften, die dem Stemma eingeordnet sind (19)

III. Auszüge, Fragmente, Nachrichten über verschollene Handschriften (7)

IV. Handschriften mittelniederländischer, bzw. volkssprachlicher Übersetzungen (26)

V. Druckausgaben (2)

Exzerptüberlieferung befindet sich sowohl in den Gruppen II und III, ebenso Rezeptionszeugnisse in eigenständigen Werken.

Die 25 mittelniederländischen Handschriften der Gruppe IV habe ich neu bearbeitet in:

https://archiv.twoday.net/stories/1022385921/

Es fehlt dort nur die schwedische Übersetzung durch Mathias Laurentii: Stockholm, Königliche Bibliothek, A 8, datiert 1473/86 aus dem Birgittenkloster Vadstena (Seyfarth S. 111* Nr. 5), Grundlage für die zweite Edition in Gruppe V von Robert Geete:_ Speculum virginum - Jungfruspegel. Stockholm 1897/98. Online:

https://digibook.ub.umu.se/eod/17564131.pdf

https://archive.org/details/speculumvirginu00geetgoog

Zur ersten Druckausgabe von Gruppe V, der Übersetzung von Stephan Richartz Köln 1676, wies ich Digitalisate nach in:

https://archiv.twoday.net/stories/1022385812/

Zu den meiner Meinung nach aus der Handschriftenliste auszugliedernden Rezeptionszeugnissen zählt der “Liber de mutuo amore ad sacras virgines” des Abts Adam von Perseigne, dem ich die Handschrift in Dôle, Bibliothèque Municipale, Ms. 58-65, bei Seyfarth in Gruppe III S. 103*-105* (Sigle: Dl) besprochen, als Kurzfassung zuweisen konnte. Mehr dazu in meiner Miszelle:

https://ordensgeschichte.hypotheses.org/5570

Heute möchte ich die Handschriften E und Pe aus Gruppe II aus der Liste streichen, da sie einen Auszug "De proprietate vitiorum et virtutum" überliefern, den man als eigenständiges Werk auffassen sollte. Als weitere Überlieferung ist zu nennen: Innsbruck, UB, Cod. 591 und Prag, NB, Cod. V.B.4.

E ist Rom, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Cod. vat. lat. 504, den Seyfarth in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts datiert und der nach ihr "wahrscheinlich böhmischer oder rheinischer Herkunft" ist (S. 89*f.). Seyfarth erkannte, dass der Auszug (Bl. 92r-102v) aus dem Speculum virginum (=SV), der Buch III Z. 744 (Necessarium videtur) bis Buch IV Z. 556 (sanctorum professione) umfasst, als "in sich geschlossene Abhandlung über die Tugend-Lasterfrage anzusehen" ist (S. 89*). Der "Charakter als selbstständiges, kleines Werk" werde durch Einführung eines erklärenden Satzes zu Beginn und Schluss noch unterstrichen.

Bl. 92r: "Loquitur in sequenti opusculo Petrus cum Theodora filia sibi carissima et illa e contrario respondet patri de multimodis virtutibus et viciis inter se conferentes" (u/v hier stets gegen Seyfarth reguliert, auch schon oben).

Bl. 102v: "Ecce filia modum vite sibi depinxi, ut speculum habeas desque in humilitate operam tue gratissime virginitati. Amen".

Geringe Textänderungen deuten, so Seyfarth, auf einen anderen Verwendungszweck, der auch Männer umfasst. Eine frauenfeindliche Tendenz sei unübersehbar.

Die Handschrift weist Zeichnungen des Laster-Tugendbaums auf.

Beschreibung von Marco Vattasso et al. 1902

https://archive.org/stream/codicesvaticanil01bibluoft#page/384/mode/2up

Bl. 102v folgt ein Papst Gregor dem Großen zugeschriebener Auszug aus Ambrosius Autpertus = Pseudo-Augustinus usw.: De conflictu vitiorum et virtutum (Bloomfield: Incipits Nr. 455) mit Nachweis Migne PL 40, 1091-1103 (aus dem Katalog von 1902). Endseite im Katalog nicht angegeben, nächster Text beginnt Bl. 109r.

Pe ist Salzburg, Bibliothek der Erzabtei St. Peter, Cod. b I 29, datiert 1. September 1474 auf Bl. 123v (Seyfarth S. 99*f.). Der SV-Auszug umfasst Buch IV Z. 2-285. Auch hier heißt der männliche Dialogpartner nicht Peregrinus, sondern Petrus. Es handelt sich um den gleichen Text wie in E, auch wenn E umfangreicher ist (E hat 13 Zeilen am Anfang und 271 Zeilen am Ende mehr). In E und Pe ist IV, 76 der Satz interpoliert: "Eia filia, speculum si quaereris, hic invenire poteris".

Zusätzliche Informationen bieten:

https://manuscripta.at/?ID=8796

https://www.handschriftencensus.de/12391 (nur Hinweis auf den Katalog von Hayer)

https://www.vhmml.us/research2014/catalog/detail.asp?MSID=10531

Seyfarth hätte den seit 1982 vorliegenden Katalog von Gerold Hayer: Die deutschen Handschriften des Mittelalters der Erzabtei St. Peter zu Salzburg, S. 146 anführen müssen (eine deutsche Predigt über die wunderbare Brotvermehrung wurde als Nachtrag im 16. Jahrhundert in oberdeutscher Schreibsprache eingetragen). Der Heilbronner spätgotische Einband könnte auf Entstehung in der fränkischen Zisterze hindeuten.

Incipit: In hac itaque arborum vel fructuum dissimilitudine...

In die Beschreibung von ULB Innsbruck Cod. 591 auf

https://manuscripta.at/?ID=9409

sind bereits meine Mitteilungen von 2013/14 eingearbeitet. Nicht verlinkt ist die gedruckte Beschreibung, die aber Google unter

https://manuscripta.at/_scripts/php/cat2pdf.php?cat=INN6&ID=9409

auffindet:

Daniela Mairhofer, Walter Neuhauser, Claudia Schretter, Ursula Stampfer: Katalog der Handschriften der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol in Innsbruck, Cod. 501-600 (Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe II, Bd. 4/6). Wien 2009, S. 346-360