RA Gabor Mues:

"Davon abgesehen bleibt nach Erlöschen des Urheberrechts noch das postmortale Persönlichkeitsrecht und damit zumindest theoretisch die Möglichkeit, das vom Gesetzgeber gewollte Erlöschen wieder auszuhebeln. Etwa indem man, wie es der Enkel von Schlemmer versucht hat, sagt: Es gibt vielleicht kein Urheberrecht mehr, aber ich bin als Erbe der Meinung, dass etwas so diffamierend ist für meinen Vorfahren, dass ich das unterbinden möchte. Dem wurde aber vom Landgericht Dessau 2014 ein Riegel vorgeschoben. Ich denke, dass das richtig war. "

https://www.goethe.de/de/kul/wis/20478453.html

Zu dem Urteil:

https://www.rechtambild.de/2014/02/lg-dessau-rosslau-das-postmortale-persoenlichkeitsrecht-des-oskar-schlemmer/

Volltext:

https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE206212014&psml=bssahprod.psml&max=true

Zitat: "Wie lange der postmortale Persönlichkeitsschutz nach dem Tode geltend gemacht werden kann, lässt sich nicht allgemein bestimmen, sondern muss im Einzelfall unter Berücksichtigung der Schutzinteressen beurteilt werden (a.a.O., Rn. 102, m.w.N.). Für den Schutz der vermögenswerten Bestandteile besteht allerdings insoweit Einigkeit, dass dieser auf zehn Jahre nach dem Tod begrenzt ist, während für den postmortalen (ideellen) Persönlichkeitsschutz keine feste zeitliche Grenze besteht, so dass dieser noch Jahrzehnte nach dem Tod eingreifen kann (a.a.O., Rn. 108, m.w.N.).

Aufgrund aller Umstände geht das Gericht davon aus, dass 70 Jahre nach dem Tod von O. Sch. ein postmortaler ideeller Persönlichkeitsschutz nicht mehr besteht. Hierbei ist für die Beurteilung heranzuziehen, dass schon das Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers erlischt (§ 64 UrhG). Orientiert an dieser Frist können die ideellen Interessen des postmortalen Persönlichkeitsrechts nicht über diesen Zeitraum hinaus wirken. Dass vorliegend besondere Schutzinteressen der Hinterbliebenen gegeben sind, welche eine längere Frist rechtfertigen, ist nicht ersichtlich."

"Davon abgesehen bleibt nach Erlöschen des Urheberrechts noch das postmortale Persönlichkeitsrecht und damit zumindest theoretisch die Möglichkeit, das vom Gesetzgeber gewollte Erlöschen wieder auszuhebeln. Etwa indem man, wie es der Enkel von Schlemmer versucht hat, sagt: Es gibt vielleicht kein Urheberrecht mehr, aber ich bin als Erbe der Meinung, dass etwas so diffamierend ist für meinen Vorfahren, dass ich das unterbinden möchte. Dem wurde aber vom Landgericht Dessau 2014 ein Riegel vorgeschoben. Ich denke, dass das richtig war. "

https://www.goethe.de/de/kul/wis/20478453.html

Zu dem Urteil:

https://www.rechtambild.de/2014/02/lg-dessau-rosslau-das-postmortale-persoenlichkeitsrecht-des-oskar-schlemmer/

Volltext:

https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE206212014&psml=bssahprod.psml&max=true

Zitat: "Wie lange der postmortale Persönlichkeitsschutz nach dem Tode geltend gemacht werden kann, lässt sich nicht allgemein bestimmen, sondern muss im Einzelfall unter Berücksichtigung der Schutzinteressen beurteilt werden (a.a.O., Rn. 102, m.w.N.). Für den Schutz der vermögenswerten Bestandteile besteht allerdings insoweit Einigkeit, dass dieser auf zehn Jahre nach dem Tod begrenzt ist, während für den postmortalen (ideellen) Persönlichkeitsschutz keine feste zeitliche Grenze besteht, so dass dieser noch Jahrzehnte nach dem Tod eingreifen kann (a.a.O., Rn. 108, m.w.N.).

Aufgrund aller Umstände geht das Gericht davon aus, dass 70 Jahre nach dem Tod von O. Sch. ein postmortaler ideeller Persönlichkeitsschutz nicht mehr besteht. Hierbei ist für die Beurteilung heranzuziehen, dass schon das Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers erlischt (§ 64 UrhG). Orientiert an dieser Frist können die ideellen Interessen des postmortalen Persönlichkeitsrechts nicht über diesen Zeitraum hinaus wirken. Dass vorliegend besondere Schutzinteressen der Hinterbliebenen gegeben sind, welche eine längere Frist rechtfertigen, ist nicht ersichtlich."

KlausGraf - am Freitag, 27. Februar 2015, 16:32 - Rubrik: Archivrecht

https://bibliothek.bistumlimburg.de/bibliothek/home.html

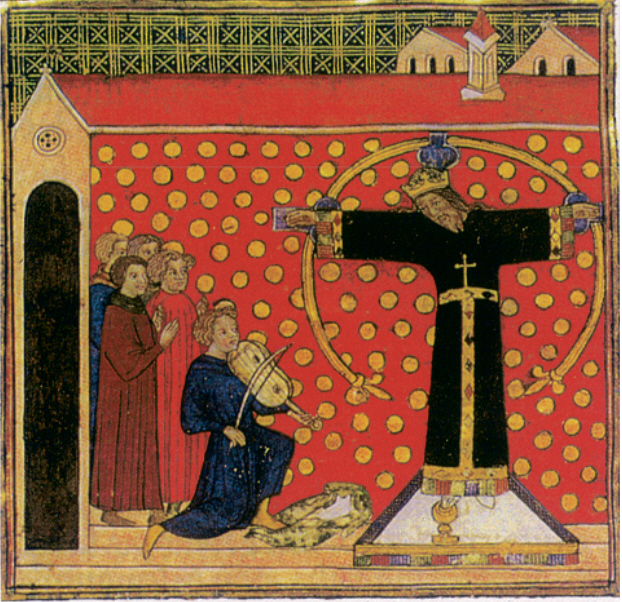

Gegen die Online-Präsentation des Codex Wirzenbornensis durch die Diözesanbibliothek Limburg gibt es in der Mailingliste Diskus derzeit kritische Stimmen. Auch die angeblich "hochauflösenden" Scans bieten allenfalls mäßige Qualität.

Inakzeptabel ist nach dem Urteil der Fachleute auch die Datierung des Codex 1173/1220. Martin Roland dachte an das "3. Viertel des 13. Jahrhunderts (oder noch spaeter?)", während Ulrich Seelbach "erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, vielleicht erstes Viertel" datierte.

Update: Christoph Mackert: 3. Viertel 13. Jh.

Gegen die Online-Präsentation des Codex Wirzenbornensis durch die Diözesanbibliothek Limburg gibt es in der Mailingliste Diskus derzeit kritische Stimmen. Auch die angeblich "hochauflösenden" Scans bieten allenfalls mäßige Qualität.

Inakzeptabel ist nach dem Urteil der Fachleute auch die Datierung des Codex 1173/1220. Martin Roland dachte an das "3. Viertel des 13. Jahrhunderts (oder noch spaeter?)", während Ulrich Seelbach "erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, vielleicht erstes Viertel" datierte.

Update: Christoph Mackert: 3. Viertel 13. Jh.

KlausGraf - am Freitag, 27. Februar 2015, 16:23 - Rubrik: Kodikologie

Eine kleine Präsentattion von Maria Wego

https://prezi.com/ybrzzmrzzgul/vom-un-achtsamen-umgang-mit-akten/

https://prezi.com/ybrzzmrzzgul/vom-un-achtsamen-umgang-mit-akten/

KlausGraf - am Freitag, 27. Februar 2015, 16:12 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://bibliostoria.wordpress.com/2015/02/27/carte-geografiche-della-prima-guerra-mondiale/

Diese Karten zum Ersten Weltkrieg werden im denkbar stümperhaften und benutzungsfeindlichen italienischen Angebot "Internet culturale" präsentiert.

Diese Karten zum Ersten Weltkrieg werden im denkbar stümperhaften und benutzungsfeindlichen italienischen Angebot "Internet culturale" präsentiert.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Reinhards Buch (mit Ausgabe der Chronik des Matthäus Marschalk von Pappenheim) ist nun auch in Düsseldorf verfügbar:

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/8175944

Siehe auch

Klaus Graf: Hohengeroldsecker Akten. Ein Beitrag zur badischen

Archivgeschichte, in: Die Ortenau. Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Mittelbaden 70 (1990), S. 101-127

Online (Scan mit OCR):

https://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/ortenau1990/0101

Online (E-Text, Preprint-Fassung)

https://web.archive.org/web/20040601054009/https://www.badische-heimat.de/archiv/graf.pdf

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/8175944

Siehe auch

Klaus Graf: Hohengeroldsecker Akten. Ein Beitrag zur badischen

Archivgeschichte, in: Die Ortenau. Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Mittelbaden 70 (1990), S. 101-127

Online (Scan mit OCR):

https://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/ortenau1990/0101

Online (E-Text, Preprint-Fassung)

https://web.archive.org/web/20040601054009/https://www.badische-heimat.de/archiv/graf.pdf

KlausGraf - am Freitag, 27. Februar 2015, 15:54 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die ULB Düsseldorf hat das Urkundenbuch digitalisiert

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/7969704

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/7969704

KlausGraf - am Freitag, 27. Februar 2015, 15:52 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 27. Februar 2015, 15:48 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 27. Februar 2015, 15:41 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://archaeologik.blogspot.de/2015/02/vom-zauberwald-in-den-gerichtssaal-das.html

"Es gilt weiterhin klar zu machen, dass das Schatzregal kein Instrument des Staates ist, seine Bürger auszusaugen und zu bevormunden." Durch Wiederholung wird solches dummes Zeug nicht richtiger. Das Schatzregal ist im Kern eine Enteignung des Finders zugunsten des Staates aus fiskalischen Gründen. Es dient nicht dem Schutz von Geschichtsquellen, sondern dem Landeshaushalt.

Auf meine früheren Stellungnahmen wird verwiesen:

https://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal

"Es gilt weiterhin klar zu machen, dass das Schatzregal kein Instrument des Staates ist, seine Bürger auszusaugen und zu bevormunden." Durch Wiederholung wird solches dummes Zeug nicht richtiger. Das Schatzregal ist im Kern eine Enteignung des Finders zugunsten des Staates aus fiskalischen Gründen. Es dient nicht dem Schutz von Geschichtsquellen, sondern dem Landeshaushalt.

Auf meine früheren Stellungnahmen wird verwiesen:

https://archiv.twoday.net/search?q=schatzregal

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Stadt-befuerchtet-Bedeutungsverlust-des-Museums-Otto-Schaefer;art742,8587530

„Wir beobachten den Vorgang mit großer Sorge, insbesondere angesichts der Gefahr der Aushöhlung der Sammlung und deren damit einhergehenden Bedeutungsverlusts“, heißt es auf Anfrage in einer Mail aus dem Büro des Oberbürgermeisters.

Der Vorgang war nur publik geworden, weil die Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg die Auslieferung gestoppt hatte, was wiederum der Historiker und Archivar Klaus Graf auf mehreren Internetplattformen für Historiker und Bibliothekare veröffentlichte. [...]

Inzwischen sind die Bücher wieder zurück in Schweinfurt. Das bayerische Kultusministerium lässt nun seinerseits eine fünfköpfige Expertenkommission prüfen, ob sie in die Kulturgut-Schutzliste des Freistaats aufgenommen werden. Eine Entscheidung soll bis Anfang März fallen, so Pressesprecher Ludwig Unger. Der Verkauf als solcher wäre damit freilich nicht gestoppt.

Wie die Stadt bestätigt, hat inzwischen ein Gespräch zwischen Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Otto G. Schäfer stattgefunden, über dessen Ergebnis aber Stillschweigen vereinbart worden sei. Die Stellungnahme deutet allerdings darauf hin, dass von einem Ergebnis kaum die Rede sein kann: Die Stadt sei nur einfaches Mitglied im Verein und damit nicht im Vorstand vertreten, der die Geschicke des Vereins maßgeblich bestimme. „Der Vorstand kann laut Satzung auch über Vereinsvermögen eigenständig entscheiden.“

Über den Verkauf habe die Stadt bei einer Mitgliederversammlung im November lediglich Kenntnis erhalten – nach dessen Abschluss. „Dies erfolgte aber ohne Hinweise auf die Beweggründe sowie die Bedeutung der Veräußerung.“ Die Dimension des Verkaufs sei erst später durch eigene Recherche und schließlich über die Medien bekannt geworden. Laut Pressesprecherin Anna Barbara Keck will man nun unter Einbeziehung der politischen Gremien über einen weiteren Verbleib der Stadt im Trägerverein entscheiden.

Im Gegensatz zur Sammlung Georg Schäfer, die in eine echte Stiftung überführt wurde, ist der eingetragene Verein „Dr. Otto Schäfer Stiftung e.V.“ Eigentümer der Sammlung Otto Schäfer, mit Ausnahme der Dürer-Grafik. Vorsitzender und Geschäftsführer ist Otto G. Schäfer. Diese Rechtsform macht es, anders als die der Stiftung, grundsätzlich leichter, in das Vereinsvermögen einzugreifen.

Die SPD im Schweinfurter Stadtrat sieht weiteren Diskussionsbedarf und hat eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt:

https://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Nach-Buecherverkauf-SPD-will-ueber-Museum-Otto-Schaefer-reden;art742,8589370

Siehe auch

https://archiv.twoday.net/search?q=otto+sch%C3%A4fer

„Wir beobachten den Vorgang mit großer Sorge, insbesondere angesichts der Gefahr der Aushöhlung der Sammlung und deren damit einhergehenden Bedeutungsverlusts“, heißt es auf Anfrage in einer Mail aus dem Büro des Oberbürgermeisters.

Der Vorgang war nur publik geworden, weil die Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg die Auslieferung gestoppt hatte, was wiederum der Historiker und Archivar Klaus Graf auf mehreren Internetplattformen für Historiker und Bibliothekare veröffentlichte. [...]

Inzwischen sind die Bücher wieder zurück in Schweinfurt. Das bayerische Kultusministerium lässt nun seinerseits eine fünfköpfige Expertenkommission prüfen, ob sie in die Kulturgut-Schutzliste des Freistaats aufgenommen werden. Eine Entscheidung soll bis Anfang März fallen, so Pressesprecher Ludwig Unger. Der Verkauf als solcher wäre damit freilich nicht gestoppt.

Wie die Stadt bestätigt, hat inzwischen ein Gespräch zwischen Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Otto G. Schäfer stattgefunden, über dessen Ergebnis aber Stillschweigen vereinbart worden sei. Die Stellungnahme deutet allerdings darauf hin, dass von einem Ergebnis kaum die Rede sein kann: Die Stadt sei nur einfaches Mitglied im Verein und damit nicht im Vorstand vertreten, der die Geschicke des Vereins maßgeblich bestimme. „Der Vorstand kann laut Satzung auch über Vereinsvermögen eigenständig entscheiden.“

Über den Verkauf habe die Stadt bei einer Mitgliederversammlung im November lediglich Kenntnis erhalten – nach dessen Abschluss. „Dies erfolgte aber ohne Hinweise auf die Beweggründe sowie die Bedeutung der Veräußerung.“ Die Dimension des Verkaufs sei erst später durch eigene Recherche und schließlich über die Medien bekannt geworden. Laut Pressesprecherin Anna Barbara Keck will man nun unter Einbeziehung der politischen Gremien über einen weiteren Verbleib der Stadt im Trägerverein entscheiden.

Im Gegensatz zur Sammlung Georg Schäfer, die in eine echte Stiftung überführt wurde, ist der eingetragene Verein „Dr. Otto Schäfer Stiftung e.V.“ Eigentümer der Sammlung Otto Schäfer, mit Ausnahme der Dürer-Grafik. Vorsitzender und Geschäftsführer ist Otto G. Schäfer. Diese Rechtsform macht es, anders als die der Stiftung, grundsätzlich leichter, in das Vereinsvermögen einzugreifen.

Die SPD im Schweinfurter Stadtrat sieht weiteren Diskussionsbedarf und hat eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt:

https://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Nach-Buecherverkauf-SPD-will-ueber-Museum-Otto-Schaefer-reden;art742,8589370

Siehe auch

https://archiv.twoday.net/search?q=otto+sch%C3%A4fer

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus der Schatzkammer der Technik

Unterwegs auf einer technischen Zeitreise. Siemens sammelt seine Produktwelt in einer schlichten Lagerhalle. Wir durften einen Blick auf die Pretiosen werfen.

24.02.2015, von Rüdiger Köhn

... Die einst prachtvollen Exemplare der Unterhaltungselektronik aus dem Hause Siemens sind zu Lagergut degradiert. Aufbewahrt werden sie in einer schmucklosen Halle auf dem riesigen Bürokomplex des Konzerns in München-Neuperlach. Kaum ein Mitarbeiter nimmt Kenntnis von den Pretiosen. Dabei schreiben sie 168 Jahre Unternehmensgeschichte. „Siemens-Depot“ heißt dieser Ort verschämt, der mit der Historie des 1847 gegründeten Unternehmens vollgestopft ist ...

Aus der Sonntags-FAZ 22.02.2015

https://www.faz.net/aktuell/technik-motor/umwelt-technik/eine-technische-zeitreise-das-siemens-depot-13440090.html

Grüße

J. Paul

Unterwegs auf einer technischen Zeitreise. Siemens sammelt seine Produktwelt in einer schlichten Lagerhalle. Wir durften einen Blick auf die Pretiosen werfen.

24.02.2015, von Rüdiger Köhn

... Die einst prachtvollen Exemplare der Unterhaltungselektronik aus dem Hause Siemens sind zu Lagergut degradiert. Aufbewahrt werden sie in einer schmucklosen Halle auf dem riesigen Bürokomplex des Konzerns in München-Neuperlach. Kaum ein Mitarbeiter nimmt Kenntnis von den Pretiosen. Dabei schreiben sie 168 Jahre Unternehmensgeschichte. „Siemens-Depot“ heißt dieser Ort verschämt, der mit der Historie des 1847 gegründeten Unternehmens vollgestopft ist ...

Aus der Sonntags-FAZ 22.02.2015

https://www.faz.net/aktuell/technik-motor/umwelt-technik/eine-technische-zeitreise-das-siemens-depot-13440090.html

Grüße

J. Paul

J. Paul - am Freitag, 27. Februar 2015, 10:18 - Rubrik: Technik

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.spiegel.de/politik/ausland/islamischer-staat-is-museen-in-mossul-verwuestet-a-1020685.html

"Neben dem Museum von Mossul haben die Dschihadisten in den vergangenen Tagen auch die historische Bibliothek der Stadt gestürmt. Die Schätzungen über das Ausmaß der Zerstörungen gehen auseinander. Erste Augenzeugen sprachen von 8000 verbrannten Büchern, der Leiter der Bibliothek sagte gegenüber der Zeitung "al-Rai", dass möglicherweise mehr als 100.000 Bücher und Manuskripte unwiederbringlich vernichtet wurden - darunter Exemplare, die auf der Raritätenliste der Unesco stehen.

Nach Angaben von Augenzeugen sollen die Dschihadisten die Bibliothek Anfang der Woche gestürmt haben. Anschließend hätten sie die Bücher auf einem großen Haufen gesammelt und angezündet. Studenten der Universität sollen gezwungen worden sein, die Bücherverbrennung mitanzusehen."

"Neben dem Museum von Mossul haben die Dschihadisten in den vergangenen Tagen auch die historische Bibliothek der Stadt gestürmt. Die Schätzungen über das Ausmaß der Zerstörungen gehen auseinander. Erste Augenzeugen sprachen von 8000 verbrannten Büchern, der Leiter der Bibliothek sagte gegenüber der Zeitung "al-Rai", dass möglicherweise mehr als 100.000 Bücher und Manuskripte unwiederbringlich vernichtet wurden - darunter Exemplare, die auf der Raritätenliste der Unesco stehen.

Nach Angaben von Augenzeugen sollen die Dschihadisten die Bibliothek Anfang der Woche gestürmt haben. Anschließend hätten sie die Bücher auf einem großen Haufen gesammelt und angezündet. Studenten der Universität sollen gezwungen worden sein, die Bücherverbrennung mitanzusehen."

https://www.archiviovoltosanto.org/

Eher bescheidene Inhalte.

Via

https://filstoria.hypotheses.org/12201

Eher bescheidene Inhalte.

Via

https://filstoria.hypotheses.org/12201

KlausGraf - am Donnerstag, 26. Februar 2015, 17:04 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 26. Februar 2015, 16:55 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.swp.de/reutlingen/lokales/reutlingen/Namen-des-alten-Stadtpatrons-gewaehlt;art1158528,3068201

"Die bisherigen katholischen Pfarreien Bruder Klaus und Heilig Geist - samt deren Filialgemeinden St. Johannes und St. Michael - wurden zum Jahresbeginn offiziell aufgelöst und finden sich nun als gemeinsame St.-Lukas-Gemeinde wieder. [...]

Und wie kam es zur Namensgebung? Über 50 Teilnehmer diskutierten darüber. Beinahe wäre es Mutter Teresa geworden. Doch am Ende einer Predigtreihe erhielt der Evangelist Lukas den Zuschlag, ein Votum der Kirchgänger, also auch nicht etwa "von oben" verordnet. "Lukas ist ja nun auch der Mutige, der das Grenzenlose propagiert", so Dangel. "Und er ist ein Mann der Ökumene." Was viele Leute nicht mehr wüssten: Lukas ist auch der alte Stadtpatron Reutlingens."

Das ist ersichtlich aus der Luft gegriffen, denn auch dem Stadtarchiv Reutlingen ist nach freundlicher Auskunft von Roland Deigendesch kein ensprechender Anhaltspunkt in den Quellen bekannt.

Vermutlich war wieder einmal das Internet schuld:

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienL/Lukas.html

https://www.kathpedia.com/index.php?title=Lukas_%28Evangelist%29

(ebenso im Lexikon der christlichen Ikonographie). Quelle ist das Buch von Kerler, das für seine erfundenen Ortspatronate berüchtigt ist:

https://archive.org/stream/diepatronatederh00kerluoft#page/240/mode/2up

Lukas soll Ortspatron von Bologna, Padua, Reutlingen und Spanien sein.

Zu Bologna (San Petronio)

https://www.mpasceri.it/sito/patroni/zb_patroni.asp

Zu Padua (andere Heilige):

https://www.mpasceri.it/sito/patroni/zp_patroni.asp

Zu Spanien:

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Santos_patronos_de_localidades

Also keinerlei Bestätigung für Kerlers Angaben!

Bei Broc de Segange (II, 1887) steht zu St. Lukas nichts von den genannten Ortspatronaten:

https://archive.org/stream/lessaintspatrons02dubr#page/360/mode/2up

Immer wieder narren Kerlers unbelegte und aus der Luft gegriffene Ortspatronate Öffentlichkeit und Forschung. Die Devise kann bei den dort genannten Patronaten nur lauten: Finger weg!

"Die bisherigen katholischen Pfarreien Bruder Klaus und Heilig Geist - samt deren Filialgemeinden St. Johannes und St. Michael - wurden zum Jahresbeginn offiziell aufgelöst und finden sich nun als gemeinsame St.-Lukas-Gemeinde wieder. [...]

Und wie kam es zur Namensgebung? Über 50 Teilnehmer diskutierten darüber. Beinahe wäre es Mutter Teresa geworden. Doch am Ende einer Predigtreihe erhielt der Evangelist Lukas den Zuschlag, ein Votum der Kirchgänger, also auch nicht etwa "von oben" verordnet. "Lukas ist ja nun auch der Mutige, der das Grenzenlose propagiert", so Dangel. "Und er ist ein Mann der Ökumene." Was viele Leute nicht mehr wüssten: Lukas ist auch der alte Stadtpatron Reutlingens."

Das ist ersichtlich aus der Luft gegriffen, denn auch dem Stadtarchiv Reutlingen ist nach freundlicher Auskunft von Roland Deigendesch kein ensprechender Anhaltspunkt in den Quellen bekannt.

Vermutlich war wieder einmal das Internet schuld:

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienL/Lukas.html

https://www.kathpedia.com/index.php?title=Lukas_%28Evangelist%29

(ebenso im Lexikon der christlichen Ikonographie). Quelle ist das Buch von Kerler, das für seine erfundenen Ortspatronate berüchtigt ist:

https://archive.org/stream/diepatronatederh00kerluoft#page/240/mode/2up

Lukas soll Ortspatron von Bologna, Padua, Reutlingen und Spanien sein.

Zu Bologna (San Petronio)

https://www.mpasceri.it/sito/patroni/zb_patroni.asp

Zu Padua (andere Heilige):

https://www.mpasceri.it/sito/patroni/zp_patroni.asp

Zu Spanien:

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Santos_patronos_de_localidades

Also keinerlei Bestätigung für Kerlers Angaben!

Bei Broc de Segange (II, 1887) steht zu St. Lukas nichts von den genannten Ortspatronaten:

https://archive.org/stream/lessaintspatrons02dubr#page/360/mode/2up

Immer wieder narren Kerlers unbelegte und aus der Luft gegriffene Ortspatronate Öffentlichkeit und Forschung. Die Devise kann bei den dort genannten Patronaten nur lauten: Finger weg!

KlausGraf - am Donnerstag, 26. Februar 2015, 14:51 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 26. Februar 2015, 13:36 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz382054881

Update zu:

https://archiv.twoday.net/stories/1022396976/

Update zu:

https://archiv.twoday.net/stories/1022396976/

KlausGraf - am Mittwoch, 25. Februar 2015, 23:32 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Nürnberger Bürger verfasste ein Bittgedicht aus dem Gefängnis, Berlin Mgq 495 (um 1500), B. 37r-40v und in der gleichen Handschrift eine Schilderung seines Weges in den Schuldturm (Bl. 40v-43r). Beide sind ungedruckt.

https://www.handschriftencensus.de/8755

Eine Edition kündigt an:

https://www.handschriftencensus.de/editionsbericht/E_Abel3.html

Ein in mehreren Handschriften überliefertes Gedicht 'Lochordnung zu Nürnberg' auf das Nürnberger Lochgefängnis wurde von Knapp 1907 abgedruckt:

https://archive.org/stream/bub_gb_13YrAQAAMAAJ#page/n83/mode/2up

GNM Hs. 22596, Bl. 315v-319v ist online:

https://dlib.gnm.de/item/Hs22596/632/html

Die weitere im Verfasserlexikon genannte Überlieferung (Arne Holtorf in: ²VL 5, 1985, Sp. 639f.: Merkel Hs. 520, Cgm 1800, 3587) kann leicht vermehrt werden. Vermutlich finden sich die Verse in nicht wenigen frühneuzeitlichen Nürnberger Chronikhandschriften.

Wien Cod. 12569

https://manuscripta.at/?ID=20311

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0750c_b1256_jpg.htm

StAN Rst. Nürnberg, Handschriften 465

Findmitteldatenbank der Bayerischen Staatsarchive mit nicht funktionierender URN

urn:nbn:de:stab-f8e26806-d272-4dea-b3cb-b43e95887e1e9

Ebd. auch in Nr. 194 und 440

https://www.staatliche-archive.bayern.de/uploads/media/stanu_52a_001_2008.pdf

Göttingen, UB, Histor. 133

https://archive.org/stream/verzeichnissderh02meye#page/46/mode/2up

Stadtbibliothek Nürnberg Amb. 129

https://archive.org/stream/dasrathausinnrn00wallgoog#page/n332/mode/2up

Nürnberger Chronik bei Venator & Hanstein Kat. 132 (2014), Nr. 619

https://www.venator-hanstein.de/assets/Pdfkataloge/Katalog_132.pdf

Erlangen, UB, B 140

https://books.google.de/books?id=ltv0sLMHj5oC&pg=PA102

Ebenso Erlangen B 159

https://books.google.de/books?id=ltv0sLMHj5oC&pg=PA111

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj90042812,T

SB Bamberg

https://archive.org/stream/katalogderhandsc02staa/katalogderhandsc02staa_djvu.txt (derzeit offline)

Heller-Katalog Nr. 618

https://archive.org/stream/katalogderhandsc02staa#page/150/mode/2up

#fnzhss

#forschung

https://www.handschriftencensus.de/8755

Eine Edition kündigt an:

https://www.handschriftencensus.de/editionsbericht/E_Abel3.html

Ein in mehreren Handschriften überliefertes Gedicht 'Lochordnung zu Nürnberg' auf das Nürnberger Lochgefängnis wurde von Knapp 1907 abgedruckt:

https://archive.org/stream/bub_gb_13YrAQAAMAAJ#page/n83/mode/2up

GNM Hs. 22596, Bl. 315v-319v ist online:

https://dlib.gnm.de/item/Hs22596/632/html

Die weitere im Verfasserlexikon genannte Überlieferung (Arne Holtorf in: ²VL 5, 1985, Sp. 639f.: Merkel Hs. 520, Cgm 1800, 3587) kann leicht vermehrt werden. Vermutlich finden sich die Verse in nicht wenigen frühneuzeitlichen Nürnberger Chronikhandschriften.

Wien Cod. 12569

https://manuscripta.at/?ID=20311

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0750c_b1256_jpg.htm

StAN Rst. Nürnberg, Handschriften 465

Findmitteldatenbank der Bayerischen Staatsarchive mit nicht funktionierender URN

urn:nbn:de:stab-f8e26806-d272-4dea-b3cb-b43e95887e1e9

Ebd. auch in Nr. 194 und 440

https://www.staatliche-archive.bayern.de/uploads/media/stanu_52a_001_2008.pdf

Göttingen, UB, Histor. 133

https://archive.org/stream/verzeichnissderh02meye#page/46/mode/2up

Stadtbibliothek Nürnberg Amb. 129

https://archive.org/stream/dasrathausinnrn00wallgoog#page/n332/mode/2up

Nürnberger Chronik bei Venator & Hanstein Kat. 132 (2014), Nr. 619

https://www.venator-hanstein.de/assets/Pdfkataloge/Katalog_132.pdf

Erlangen, UB, B 140

https://books.google.de/books?id=ltv0sLMHj5oC&pg=PA102

Ebenso Erlangen B 159

https://books.google.de/books?id=ltv0sLMHj5oC&pg=PA111

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj90042812,T

SB Bamberg

Heller-Katalog Nr. 618

https://archive.org/stream/katalogderhandsc02staa#page/150/mode/2up

#fnzhss

#forschung

KlausGraf - am Mittwoch, 25. Februar 2015, 22:03 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.infoclio.ch/de/node/137464/

Die Ansichtskarten um 1900 sind ersichtlich gemeinfrei, werden aber trotzdem nicht in einem vertrauenswürdigen Repositorium präsentiert, sondern nur in einer (kostenlosen) App. Auf

https://www.nb.admin.ch/aktuelles/01952/04772/index.html?lang=de

gibt es nur ein paar wenige Beispiele. Es ist zu hoffen, dass fleißige Wikipedianer möglichst viele Karten auf Commons laden.

Die Ansichtskarten um 1900 sind ersichtlich gemeinfrei, werden aber trotzdem nicht in einem vertrauenswürdigen Repositorium präsentiert, sondern nur in einer (kostenlosen) App. Auf

https://www.nb.admin.ch/aktuelles/01952/04772/index.html?lang=de

gibt es nur ein paar wenige Beispiele. Es ist zu hoffen, dass fleißige Wikipedianer möglichst viele Karten auf Commons laden.

KlausGraf - am Mittwoch, 25. Februar 2015, 16:36 - Rubrik: Fotoueberlieferung

Im Rahmen des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützten Pilotprojektes "Digitalisierung von archivalischen Quellen" (2013 - 2015) hat sich auch das Stadtarchiv Lemgo (neben 31 weiteren öffentlichen Archiven aus Westfalen) beteiligt. Weitere Infos zum Projekt unter: https://www.lwl.org/LWL/Kultur/Archivamt/Archiv_IT/dfg-projekt/#archive.

Aus Lippe waren nur das Stadtarchiv Lemgo und das Kreisarchiv Lippe vertreten.

Insgesamt 22 Protokollbände der politischen Gremien der Alten Hansestadt Lemgo (Stadtverordnetenversammlung, Stadtrat und Magistrat zwischen 1900 und 1950) wurden im Stadtarchiv vorbereitet, durch das westfälische Archivamt in Münster abgeholt, mit einem externen Dienstleister digitalisiert und mit den für eine Onlinestellung erforderlichen Metadaten im XML-Format METS versehen.

Die Zugänglichmachung der Digitalisate erfolgt über das Archiv-Recherche-Portal https://www.archive.nrw.de. Dort sind bereits eine ganze Reihe von Online-Findmitteln des Stadtarchivs Lemgo vorhanden https://www.archive.nrw.de/kommunalarchive/kommunalarchive_i-l/l/Lemgo/bestaende/online-findmittel/index.php, die nun erstmals auch online mit Digitalisaten von Archivalien versehen sind. Bisher fanden sich dort "nur" Angaben zu den vorhandenen Beständen, Archivdokumenten und ihren Inhalten. Damit stehen zentrale Quellen zur Geschichte Lemgos in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten und von zu Hause aus zur Verfügung. Die Ergebnisse des Pilotprojektes (u. a. ein Werkzeug zur Erzeugung von Metadaten für die Digitalisate) werden öffentlich zur Verfügung gestellt.

Die Digitalisate der Archivalien finden Sie hier: https://www.archive.nrw.de/kommunalarchive/kommunalarchive_i-l/l/Lemgo/DigitaleDokumente/index.php

Aus Lippe waren nur das Stadtarchiv Lemgo und das Kreisarchiv Lippe vertreten.

Insgesamt 22 Protokollbände der politischen Gremien der Alten Hansestadt Lemgo (Stadtverordnetenversammlung, Stadtrat und Magistrat zwischen 1900 und 1950) wurden im Stadtarchiv vorbereitet, durch das westfälische Archivamt in Münster abgeholt, mit einem externen Dienstleister digitalisiert und mit den für eine Onlinestellung erforderlichen Metadaten im XML-Format METS versehen.

Die Zugänglichmachung der Digitalisate erfolgt über das Archiv-Recherche-Portal https://www.archive.nrw.de. Dort sind bereits eine ganze Reihe von Online-Findmitteln des Stadtarchivs Lemgo vorhanden https://www.archive.nrw.de/kommunalarchive/kommunalarchive_i-l/l/Lemgo/bestaende/online-findmittel/index.php, die nun erstmals auch online mit Digitalisaten von Archivalien versehen sind. Bisher fanden sich dort "nur" Angaben zu den vorhandenen Beständen, Archivdokumenten und ihren Inhalten. Damit stehen zentrale Quellen zur Geschichte Lemgos in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten und von zu Hause aus zur Verfügung. Die Ergebnisse des Pilotprojektes (u. a. ein Werkzeug zur Erzeugung von Metadaten für die Digitalisate) werden öffentlich zur Verfügung gestellt.

Die Digitalisate der Archivalien finden Sie hier: https://www.archive.nrw.de/kommunalarchive/kommunalarchive_i-l/l/Lemgo/DigitaleDokumente/index.php

StaLemgo - am Mittwoch, 25. Februar 2015, 15:43 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://archive20.hypotheses.org/2325

Siehe dazu

https://archiv.twoday.net/topics/Internationale+Aspekte/?start=10

Siehe dazu

https://archiv.twoday.net/topics/Internationale+Aspekte/?start=10

KlausGraf - am Mittwoch, 25. Februar 2015, 15:18 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/welfenschatz-klage-gegen-deutschland-angeblich-raubkunst-a-1020173.html

Der Welfenschatz ist inzwischen in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes eingetragen worden.

https://www.deutschlandradiokultur.de/klage-vor-us-gericht-erben-fordern-welfenschatz-zurueck.2165.de.html?dram:article_id=312555

Der Welfenschatz ist inzwischen in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes eingetragen worden.

https://www.deutschlandradiokultur.de/klage-vor-us-gericht-erben-fordern-welfenschatz-zurueck.2165.de.html?dram:article_id=312555

https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Verurteilt-der-EGMR-vier-SRF-Journalisten--27480824

"Über diese Frage entschied der Europäische Gerichtshof am Dienstagmorgen im Fall «Haldimann und andere gegen die Schweiz.» Vier Journalisten des SRF wehrten sich dagegen, dass das Bundesgericht der SRF-Sendung «Kassensturz» diese verdeckte Recherche verboten hat. Und sie bekamen recht "

"Über diese Frage entschied der Europäische Gerichtshof am Dienstagmorgen im Fall «Haldimann und andere gegen die Schweiz.» Vier Journalisten des SRF wehrten sich dagegen, dass das Bundesgericht der SRF-Sendung «Kassensturz» diese verdeckte Recherche verboten hat. Und sie bekamen recht "

KlausGraf - am Dienstag, 24. Februar 2015, 18:09 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.provenio.net/index.php/en/provenio-the-book-provenance-database

Forum zu nicht identifizierten Provenienzen aus dem Nationalmuseum und den Schlossbibliotheken

https://www.provenio.net/index.php/en/forum/dotazy

Forum zu nicht identifizierten Provenienzen aus dem Nationalmuseum und den Schlossbibliotheken

https://www.provenio.net/index.php/en/forum/dotazy

KlausGraf - am Dienstag, 24. Februar 2015, 17:56 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://heraldica.hypotheses.org/2808

Kommentar:

Schlechtem wissenschaftlichem Brauch folgend, wurden meine methodischen Überlegungen zum Begriff des Stadtpatrons auch hier völlig ignoriert.

St. Laurentius, Stadtpatron von Duderstadt

https://web.archive.org/web/20070616145618/https://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/dud.htm

Maria als Stadtpatronin 2002

https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/373/

Stadtpatrone in kleineren deutschen Städten (Vortrag 2003)

https://archiv.twoday.net/stories/6048443/

https://archiv.twoday.net/search?q=stadtpatron

Zu St. Georg in Freiburg, siehe dazu maßgeblich Wehrens 2007 (hätte zitiert werden müssen)

https://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schauinsland2007/0043

bin ich überhaupt nicht überzeugt, dass Georg überhaupt als Stadtpatron angesprochen werden darf.

Kommentar:

Schlechtem wissenschaftlichem Brauch folgend, wurden meine methodischen Überlegungen zum Begriff des Stadtpatrons auch hier völlig ignoriert.

St. Laurentius, Stadtpatron von Duderstadt

https://web.archive.org/web/20070616145618/https://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/dud.htm

Maria als Stadtpatronin 2002

https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/373/

Stadtpatrone in kleineren deutschen Städten (Vortrag 2003)

https://archiv.twoday.net/stories/6048443/

https://archiv.twoday.net/search?q=stadtpatron

Zu St. Georg in Freiburg, siehe dazu maßgeblich Wehrens 2007 (hätte zitiert werden müssen)

https://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schauinsland2007/0043

bin ich überhaupt nicht überzeugt, dass Georg überhaupt als Stadtpatron angesprochen werden darf.

KlausGraf - am Dienstag, 24. Februar 2015, 17:15 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.flickr.com/photos/25300312@N08/sets/72157648604150743

Auch da ist die Auflösung nicht immer ganz befriedigend.

Es gibt daneben auch noch eine lokale Präsentation mit sehr großen PDFs z.B. zu Apians Landtafeln:

https://weburn.kb.se/metadata/328/digkart_10391328.htm

Auch da ist die Auflösung nicht immer ganz befriedigend.

Es gibt daneben auch noch eine lokale Präsentation mit sehr großen PDFs z.B. zu Apians Landtafeln:

https://weburn.kb.se/metadata/328/digkart_10391328.htm

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Jakob Frohmann stellt sein Dissertationsprojekt vor:

https://mittelalter.hypotheses.org/5265

"Die aus seinem Besitz erhalten Handschriften befinden sich heute größtenteils in der Universitätsbibliothek Eichstätt und in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. Insgesamt 33 Handschriften und 6 Inkunabel-Bände wurden bisher durch Besitzeinträge und Bibliothekssignaturen sowie charakteristische Lederschnitteinbände dem Besitz Albrechts von Eyb zugeordnet."

https://mittelalter.hypotheses.org/5265

"Die aus seinem Besitz erhalten Handschriften befinden sich heute größtenteils in der Universitätsbibliothek Eichstätt und in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. Insgesamt 33 Handschriften und 6 Inkunabel-Bände wurden bisher durch Besitzeinträge und Bibliothekssignaturen sowie charakteristische Lederschnitteinbände dem Besitz Albrechts von Eyb zugeordnet."

KlausGraf - am Dienstag, 24. Februar 2015, 16:50 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen von ArchivKomplex,

liebe an Kultur und Geschichte interessierte Kölner*innen und Nicht-Kölner*innen,

aus Anlass des 6. Jahrestages des Kölner Archiv-Einsturzes am Dienstag, 3. März 2015, laden wir Sie und Euch herzlich zur Teilnahme an folgenden Aktivitäten ein:

- 3.3.2015, 13:58 Uhr: Aktion 6 Jahre Archiv-Einsturz – 6 Minuten schweigen am Archivkrater Severinstraße/Waidmarkt / Treffpunkt 13:30 Uhr Waidmarkt 2 vor "Papa Rudi's".

Wir freuen uns über alle, die die Herausforderung annehmen, angesichts der Katastrophe vom 3.3.2009 und ihres Ortes (und ihrer Vor- und Nachgeschichte) für die Dauer von 6 Minuten mit uns zu schweigen!

- 3.3.2015, 13:58 Uhr: Das Internetprojekt www.archiveresonance.net der Künstlerin Eva Olthof/NL ist online! Das "Denkmal im Prozess" erweitert sich mit diesem interaktiven Archiv der Erinnerungen in den virtuellen Raum!

- 3.3.2015, 18:00 Uhr: Diskussionsveranstaltung von "Köln kann auch anders" (K2A2): Sechs Jahre nach dem Archiveinsturz: Kann Köln jetzt anders? im Historischen Archiv der Stadt Köln, Heumarkt 14, mit Stadtdirektor Guido Kahlen und Baudezernent Franz-Josef Höing. Mischa Kuball, Künstler und Professor an der Kunsthochschule für Medien Köln, wird dort im Gespräch mit Baudezernent Höing die Position von ArchivKomplex zur Neugestaltung des Einsturzortes vertreten. Eva Olthof wird ihr Internetprojekt zum Abschluss des Abends live präsentieren.

Wir sehen es als sehr positives Signal, dass die Abendveranstaltung zum 6. Jahrestag des Einsturzes auf Anfragen von ArchivKomplex und K2A2 wie auch auf Wunsch von Herrn Kahlen im Ausweichquartier des Historischen Archivs am Heumarkt stattfinden kann!

Ausführliche Informationen finden Sie, findet Ihr in den PDF-Dateien im Anhang und auf unserer Internetseite www.archivkomplex.de.

Über Ihre und Eure Teilnahme an den geplanten Aktivitäten und über eine Weitergabe dieser Information an Interessierte würden wir uns sehr freuen!

Herzliche Grüße,

Dorothee Joachim, Günter Otten, Mathilde Kriebs

für die Initiative ArchivKomplex

ArchivKomplex "

liebe an Kultur und Geschichte interessierte Kölner*innen und Nicht-Kölner*innen,

aus Anlass des 6. Jahrestages des Kölner Archiv-Einsturzes am Dienstag, 3. März 2015, laden wir Sie und Euch herzlich zur Teilnahme an folgenden Aktivitäten ein:

- 3.3.2015, 13:58 Uhr: Aktion 6 Jahre Archiv-Einsturz – 6 Minuten schweigen am Archivkrater Severinstraße/Waidmarkt / Treffpunkt 13:30 Uhr Waidmarkt 2 vor "Papa Rudi's".

Wir freuen uns über alle, die die Herausforderung annehmen, angesichts der Katastrophe vom 3.3.2009 und ihres Ortes (und ihrer Vor- und Nachgeschichte) für die Dauer von 6 Minuten mit uns zu schweigen!

- 3.3.2015, 13:58 Uhr: Das Internetprojekt www.archiveresonance.net der Künstlerin Eva Olthof/NL ist online! Das "Denkmal im Prozess" erweitert sich mit diesem interaktiven Archiv der Erinnerungen in den virtuellen Raum!

- 3.3.2015, 18:00 Uhr: Diskussionsveranstaltung von "Köln kann auch anders" (K2A2): Sechs Jahre nach dem Archiveinsturz: Kann Köln jetzt anders? im Historischen Archiv der Stadt Köln, Heumarkt 14, mit Stadtdirektor Guido Kahlen und Baudezernent Franz-Josef Höing. Mischa Kuball, Künstler und Professor an der Kunsthochschule für Medien Köln, wird dort im Gespräch mit Baudezernent Höing die Position von ArchivKomplex zur Neugestaltung des Einsturzortes vertreten. Eva Olthof wird ihr Internetprojekt zum Abschluss des Abends live präsentieren.

Wir sehen es als sehr positives Signal, dass die Abendveranstaltung zum 6. Jahrestag des Einsturzes auf Anfragen von ArchivKomplex und K2A2 wie auch auf Wunsch von Herrn Kahlen im Ausweichquartier des Historischen Archivs am Heumarkt stattfinden kann!

Ausführliche Informationen finden Sie, findet Ihr in den PDF-Dateien im Anhang und auf unserer Internetseite www.archivkomplex.de.

Über Ihre und Eure Teilnahme an den geplanten Aktivitäten und über eine Weitergabe dieser Information an Interessierte würden wir uns sehr freuen!

Herzliche Grüße,

Dorothee Joachim, Günter Otten, Mathilde Kriebs

für die Initiative ArchivKomplex

ArchivKomplex "

KlausGraf - am Dienstag, 24. Februar 2015, 16:44 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mario Sixtus spricht sich gegen einen überzogenen Datenschutz aus:

https://sixtus.net/ueber-fotografie-kommunikation-daemliches-grinsen-und-den-oeffentlichen-raum/

Siehe vor einiger Zeit auch Georg Diez im SPIEGEL:

https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-129853792.html

https://sixtus.net/ueber-fotografie-kommunikation-daemliches-grinsen-und-den-oeffentlichen-raum/

Siehe vor einiger Zeit auch Georg Diez im SPIEGEL:

https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-129853792.html

KlausGraf - am Dienstag, 24. Februar 2015, 16:34 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://landesarchiv-berlin.de/labsa/show/index.php

Wiedergutmachungs-Datenbank:

https://www.wga-datenbank.de/

Bilddatenbank mit störendem Wasserzeichen

https://www.landesarchiv-berlin-bilddatenbank.de/

Wiedergutmachungs-Datenbank:

https://www.wga-datenbank.de/

Bilddatenbank mit störendem Wasserzeichen

https://www.landesarchiv-berlin-bilddatenbank.de/

KlausGraf - am Dienstag, 24. Februar 2015, 16:29 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

BLB Karlsruhe Meersburg 6: "Anfertigung der Handschrift um 1790 für den Konstanzer Bischof Maximilian Augustinus Christoph von Rodt auf der Grundlage einer Fossiliensammlung von Gatschet, die zu diesem Zeitpunkt in den Besitz des Bischofs überging"

https://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/titleinfo/2685386

#fnzhss

https://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/titleinfo/2685386

#fnzhss

KlausGraf - am Dienstag, 24. Februar 2015, 15:17 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.bpk-images.de/

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/02/neues-bildportal-der-bildagentur-bpk.html

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/02/neues-bildportal-der-bildagentur-bpk.html

KlausGraf - am Montag, 23. Februar 2015, 22:36 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

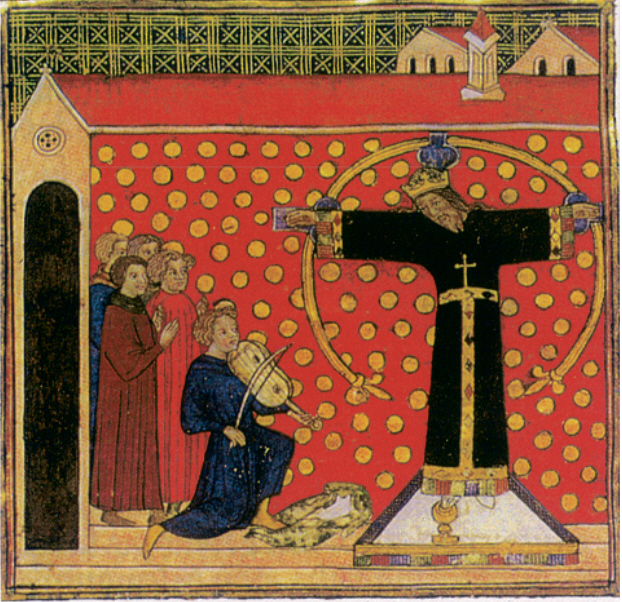

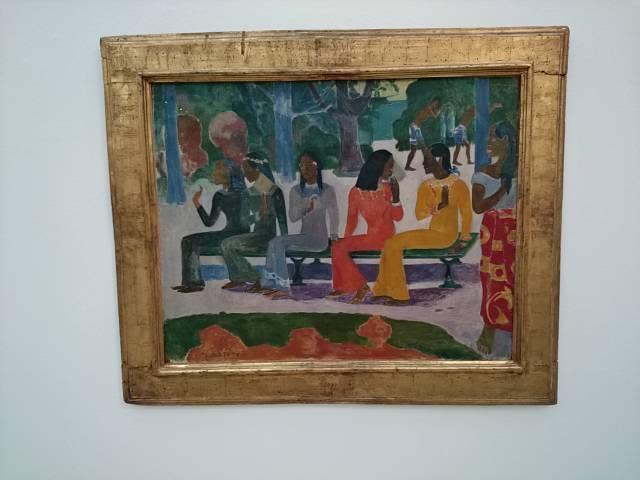

Paul Gauguin. Hrsg. von Raphaël Bouvier und Martin Schwander für die Fondation Beyeler. Ostfildern: Hatje Cantz 2015. 230 S. mit zahlreichen, überwiegend farbigen Abbildungen. 68 EUR.

Inhaltsverzeichnis:

https://d-nb.info/1060024470/04

Das großformatige Begleitbuch zur Basler Gauguin-Ausstellung in der Fondation Beyeler nähert sich seinem Gegenstand mit einer Einführung von Martin Schwander: Paul Gauguin, der grosse untröstliche Magier. Die Rezeption des Werks beleuchtet Raphaël Bouvier. Es folgen kurze Texte von Anna Szech zu den Lebensstationen (Bretagne 1886-1891, Tahiti 1891-1893, Paris und Tahiti 1893-1901, Marquesasinseln 1901-1903), die sich auf den folgenden Tafelteil beziehen, in dem die einzelnen Bilder nicht erläutert werden (S. 46-166). Ab und an gibt es Gauguin-Zitate, deren Quelle im Anhang nachgewiesen wird.

Alastair Wright geht bei seinen Beobachtungen zu Paul Gauguin in Polynesien vom Begriff des "sündigen Sehens", eines von Sünde befleckten Sehens aus. Lukas Gloor wirft einen Blick zurück auf die beiden vorangegangenen Gauguin-Ausstellungen in Basel 1928 und 1949/50.

Eine umfangreiche Chronologie zur Vita wurde in überarbeiteter Form älteren Katalogen von 2004/05 entnommen. Für alle Nachweise wird auf diese Quelle verwiesen.

Das Verzeichnis der ausgestellten Werke listet diese nur mit ihren Basisdaten und der Referenz auf das Werkverzeichnis von Daniel Wildenstein 2001 auf. Angegeben wird auch die Seite mit der Abbildung im Katalog (ausgezeichnete Bildqualität!). Ein Register des Bandes fehlt. man muss sich zu den einzelnen Bildern die Erwähnungen im Band selbst zusammensuchen.

Ein traditionelles Katalogbuch, bei dem die einzelnen Werke ausführlich besprochen werden, ist der vorliegende Band nicht. Die mit Fußnoten versehenen Beiträge von Schwander, Bouvier und Wright sind dafür ebenso wenig ein Ersatz wie die recht knappen Texte von Szech. Für mich ist das befremdlich, da ich erwarte, dass zu den einzelnen Werken vertiefte Informationen angeboten werden - wenn schon nicht in der Ausstellung, die die reinen Objekte ohne verbale Einordnung präsentiert, so doch im Katalog. Der Band ist zu unhandlich, und nützt auch sonst nichts beim Ausstellungsbesuch. Der Multimedia-Raum in der Ausstellung setzt eher auf einen spielerischen Zugang. Das gilt auch für die Spotify-Aktion und #MyParadise. Wer ganz nüchtern zu einem einzelnen Bild eine Hintergrundinformation sucht, wird allein gelassen: Die Ausstellung bietet sie ihm nicht, der Katalog bietet auf Anhieb nur Abbildungen und auch die Website enthält, schlechtem Museumsbrauch folgend, alles andere als eine opulente virtuelle Ausstellung. Kurz: Man muss nach Hinweisen im Netz recherchieren oder weitere Fachliteratur konsultieren, wobei letzteres den Durchschnittsbesucher überfordert.

Ein Unding ist es, dass im 21. Jahrhundert die Sektion "Ausgewählte Literatur" nicht ergänzt wird durch "Ausgewählte Internetquellen".

Bei aller Sympathie für den Multimedia- und Social-Media-Schnickschnack in Basel (der mir gut gefallen hat): Museen sollten nicht nur die Inhalte der Dauerausstellung und ihrer Magazine virtuell verfügbar machen, sondern auch die Sonderausstellungen und Katalogbände Open Access ins Netz einspeisen, wobei letzteres übrigens große US-Institutionen bereits praktizieren (Metmuseum, Getty-Museum, Guggenheim-Museum).

Einige Weblinks:

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin

Liste der Gemälde mit Bildern auf Wikimedia Commons:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paintings_by_Paul_Gauguin

Gauguin-Literatur im Internet Archive:

https://archive.org/search.php?query=gauguin%20AND%20mediatype:texts

Darunter auch: Noa Noa

Tagebücher (engl.)

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.l0062371687

Met-Publikations:

https://www.metmuseum.org/research/metpublications/ (Stichwortsuche)

https://libmma.contentdm.oclc.org/cdm/search/searchterm/gauguin/order/nosort

Fanzösisches:

https://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=DE&q=paul+gauguin&x=0&y=0

Artcyclopedia (viele defekte Links)

https://www.artcyclopedia.com/artists/gauguin_paul.html

Dieser Beitrag steht im Zusammenhang mit der fremdfinanzierten Bloggerreise nach Basel #bsgauguinreise15:

https://archiv.twoday.net/stories/1022400445/

Inhaltsverzeichnis:

https://d-nb.info/1060024470/04

Das großformatige Begleitbuch zur Basler Gauguin-Ausstellung in der Fondation Beyeler nähert sich seinem Gegenstand mit einer Einführung von Martin Schwander: Paul Gauguin, der grosse untröstliche Magier. Die Rezeption des Werks beleuchtet Raphaël Bouvier. Es folgen kurze Texte von Anna Szech zu den Lebensstationen (Bretagne 1886-1891, Tahiti 1891-1893, Paris und Tahiti 1893-1901, Marquesasinseln 1901-1903), die sich auf den folgenden Tafelteil beziehen, in dem die einzelnen Bilder nicht erläutert werden (S. 46-166). Ab und an gibt es Gauguin-Zitate, deren Quelle im Anhang nachgewiesen wird.

Alastair Wright geht bei seinen Beobachtungen zu Paul Gauguin in Polynesien vom Begriff des "sündigen Sehens", eines von Sünde befleckten Sehens aus. Lukas Gloor wirft einen Blick zurück auf die beiden vorangegangenen Gauguin-Ausstellungen in Basel 1928 und 1949/50.

Eine umfangreiche Chronologie zur Vita wurde in überarbeiteter Form älteren Katalogen von 2004/05 entnommen. Für alle Nachweise wird auf diese Quelle verwiesen.

Das Verzeichnis der ausgestellten Werke listet diese nur mit ihren Basisdaten und der Referenz auf das Werkverzeichnis von Daniel Wildenstein 2001 auf. Angegeben wird auch die Seite mit der Abbildung im Katalog (ausgezeichnete Bildqualität!). Ein Register des Bandes fehlt. man muss sich zu den einzelnen Bildern die Erwähnungen im Band selbst zusammensuchen.

Ein traditionelles Katalogbuch, bei dem die einzelnen Werke ausführlich besprochen werden, ist der vorliegende Band nicht. Die mit Fußnoten versehenen Beiträge von Schwander, Bouvier und Wright sind dafür ebenso wenig ein Ersatz wie die recht knappen Texte von Szech. Für mich ist das befremdlich, da ich erwarte, dass zu den einzelnen Werken vertiefte Informationen angeboten werden - wenn schon nicht in der Ausstellung, die die reinen Objekte ohne verbale Einordnung präsentiert, so doch im Katalog. Der Band ist zu unhandlich, und nützt auch sonst nichts beim Ausstellungsbesuch. Der Multimedia-Raum in der Ausstellung setzt eher auf einen spielerischen Zugang. Das gilt auch für die Spotify-Aktion und #MyParadise. Wer ganz nüchtern zu einem einzelnen Bild eine Hintergrundinformation sucht, wird allein gelassen: Die Ausstellung bietet sie ihm nicht, der Katalog bietet auf Anhieb nur Abbildungen und auch die Website enthält, schlechtem Museumsbrauch folgend, alles andere als eine opulente virtuelle Ausstellung. Kurz: Man muss nach Hinweisen im Netz recherchieren oder weitere Fachliteratur konsultieren, wobei letzteres den Durchschnittsbesucher überfordert.

Ein Unding ist es, dass im 21. Jahrhundert die Sektion "Ausgewählte Literatur" nicht ergänzt wird durch "Ausgewählte Internetquellen".

Bei aller Sympathie für den Multimedia- und Social-Media-Schnickschnack in Basel (der mir gut gefallen hat): Museen sollten nicht nur die Inhalte der Dauerausstellung und ihrer Magazine virtuell verfügbar machen, sondern auch die Sonderausstellungen und Katalogbände Open Access ins Netz einspeisen, wobei letzteres übrigens große US-Institutionen bereits praktizieren (Metmuseum, Getty-Museum, Guggenheim-Museum).

Einige Weblinks:

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin

Liste der Gemälde mit Bildern auf Wikimedia Commons:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paintings_by_Paul_Gauguin

Gauguin-Literatur im Internet Archive:

https://archive.org/search.php?query=gauguin%20AND%20mediatype:texts

Darunter auch: Noa Noa

Tagebücher (engl.)

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.l0062371687

Met-Publikations:

https://www.metmuseum.org/research/metpublications/ (Stichwortsuche)

https://libmma.contentdm.oclc.org/cdm/search/searchterm/gauguin/order/nosort

Fanzösisches:

https://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=DE&q=paul+gauguin&x=0&y=0

Artcyclopedia (viele defekte Links)

https://www.artcyclopedia.com/artists/gauguin_paul.html

Dieser Beitrag steht im Zusammenhang mit der fremdfinanzierten Bloggerreise nach Basel #bsgauguinreise15:

https://archiv.twoday.net/stories/1022400445/

KlausGraf - am Montag, 23. Februar 2015, 20:38 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Vor kurzem publizierte ich meinen (von der Presse bislang ignorierten) Fund einer zweiten Handschrift von Jakob Püterichs Ehrenbrief:

Klaus Graf: Fiktion und Geschichte: Die angebliche Chronik Wenzel Grubers, Greisenklage, Johann Hollands Turnierreime und eine Zweitüberlieferung von Jakob Püterichs Ehrenbrief in der Trenbach-Chronik (1590). In: Frühneuzeit-Blog der RWTH vom 10. Februar 2015

https://frueheneuzeit.hypotheses.org/1847

Zu Jakob Püterich von Reichertshausen

https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_P%C3%BCterich_von_Reichertshausen

Zum Ehrenbrief

https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrenbrief_(P%C3%BCterich)

Abgesehen von den beiden Handschriften existiert vor dem Abdruck durch Raimund Duellius 1725 anscheinend kein Rezeptionszeugnis des Werks.

Nun nennt aber Barbara Hellwigs Inkunabelkatalog des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg (1970) einen Kupferstich mit Datierung "16. Jh. ?" und Unterschrift, die den dargestellten Herrn als Jakob Püterich identifiziert. Er ist als eine Art Exlibris eingeklebt in ein Exemplar des Straßburger Drucks des Jüngeren Titurel 1477 (Inc. 33867 2. Ex.)

https://books.google.de/books?id=ijYxI51ABlkC&pg=PA297

Peter Jörg Becker: Handschriften und Frühdrucke ... (1977) S. 256 datierte dagegen in das 17. Jahrhundert und vermutete, dass dem Kupferstecher eine Handschrift des Ehrenbriefs vorgelegen habe.

Dr. Johannes Pommeranz vom GNM bestätigte aber freundlicherweise meine Vermutung, dass der Stich aus der Duellius-Ausgabe

https://books.google.de/books?id=y_5eAAAAcAAJ&pg=PA263

stammt. Er wurde für das Nürnberger Exemplar leicht beschnitten, damit er ins Buch passt.

Das Zeugnis gehört zwar in die Rezeptionsgeschichte des Ehrenbriefs, ist aber von der Duellius-Ausgabe abhängig und für die Zeit vor 1725 zu streichen.

Klaus Graf: Fiktion und Geschichte: Die angebliche Chronik Wenzel Grubers, Greisenklage, Johann Hollands Turnierreime und eine Zweitüberlieferung von Jakob Püterichs Ehrenbrief in der Trenbach-Chronik (1590). In: Frühneuzeit-Blog der RWTH vom 10. Februar 2015

https://frueheneuzeit.hypotheses.org/1847

Zu Jakob Püterich von Reichertshausen

https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_P%C3%BCterich_von_Reichertshausen

Zum Ehrenbrief

https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrenbrief_(P%C3%BCterich)

Abgesehen von den beiden Handschriften existiert vor dem Abdruck durch Raimund Duellius 1725 anscheinend kein Rezeptionszeugnis des Werks.

Nun nennt aber Barbara Hellwigs Inkunabelkatalog des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg (1970) einen Kupferstich mit Datierung "16. Jh. ?" und Unterschrift, die den dargestellten Herrn als Jakob Püterich identifiziert. Er ist als eine Art Exlibris eingeklebt in ein Exemplar des Straßburger Drucks des Jüngeren Titurel 1477 (Inc. 33867 2. Ex.)

https://books.google.de/books?id=ijYxI51ABlkC&pg=PA297

Peter Jörg Becker: Handschriften und Frühdrucke ... (1977) S. 256 datierte dagegen in das 17. Jahrhundert und vermutete, dass dem Kupferstecher eine Handschrift des Ehrenbriefs vorgelegen habe.

Dr. Johannes Pommeranz vom GNM bestätigte aber freundlicherweise meine Vermutung, dass der Stich aus der Duellius-Ausgabe

https://books.google.de/books?id=y_5eAAAAcAAJ&pg=PA263

stammt. Er wurde für das Nürnberger Exemplar leicht beschnitten, damit er ins Buch passt.

Das Zeugnis gehört zwar in die Rezeptionsgeschichte des Ehrenbriefs, ist aber von der Duellius-Ausgabe abhängig und für die Zeit vor 1725 zu streichen.

KlausGraf - am Montag, 23. Februar 2015, 18:26 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.landesarchiv-bw.de/web/58477

"Im Jahr 1880 erstellte der Kulturhistoriker Jacob Burckhardt auf Bitten von Großherzog Friedrich I. ein Gutachten über die Gemäldesammlung in der Großherzoglichen Galerie, der heutigen Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Briefe des renommierten Professors aus Basel berichten über seinen Aufenthalt in der Residenz, auch sind in der Forschung die Notizen des Historikers und eine knappe Zusammenfassung seiner Beobachtungen längst bekannt und publiziert; das eigentliche Gutachten galt aber bislang als verschollen.

Es war daher ein aufsehenerregendes Ereignis, als in den letzten Monaten auf dem Antiquariatsmarkt eine Handschrift Jacob Burckhardts angeboten wurde, die schnell als eben dieses Gutachten identifiziert werden konnte. In enger Abstimmung mit der Staatlichen Kunsthalle gelang es dem Landesarchiv Baden-Württemberg, diese Handschrift für das Generallandesarchiv Karlsruhe zu erwerben."

"Im Jahr 1880 erstellte der Kulturhistoriker Jacob Burckhardt auf Bitten von Großherzog Friedrich I. ein Gutachten über die Gemäldesammlung in der Großherzoglichen Galerie, der heutigen Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Briefe des renommierten Professors aus Basel berichten über seinen Aufenthalt in der Residenz, auch sind in der Forschung die Notizen des Historikers und eine knappe Zusammenfassung seiner Beobachtungen längst bekannt und publiziert; das eigentliche Gutachten galt aber bislang als verschollen.

Es war daher ein aufsehenerregendes Ereignis, als in den letzten Monaten auf dem Antiquariatsmarkt eine Handschrift Jacob Burckhardts angeboten wurde, die schnell als eben dieses Gutachten identifiziert werden konnte. In enger Abstimmung mit der Staatlichen Kunsthalle gelang es dem Landesarchiv Baden-Württemberg, diese Handschrift für das Generallandesarchiv Karlsruhe zu erwerben."

KlausGraf - am Montag, 23. Februar 2015, 17:16 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"A recent acquisition from Nina Musinsky Rare Books in New York is a copy of Leonardus de Utino’s Sermones de Sanctis, printed, probably rubricated and certainly bound at the Monastery of SS. Ulrich and Afra in Augsburg in 1474. An inscription records it as a gift by Johannes Lescher, Rector of St. Martin’s church in Brixen to his church in 1478. A later inscription records the bequest of the book by Adam Schreindl in 1591 to the Jesuit College in Munich and from there it passed to the Royal Library in Munich where it was later sold as a duplicate."

https://blogs.law.harvard.edu/houghton/2015/02/16/printed-and-bound-at-the-monastery/

https://blogs.law.harvard.edu/houghton/2015/02/16/printed-and-bound-at-the-monastery/

KlausGraf - am Montag, 23. Februar 2015, 17:11 - Rubrik: Hilfswissenschaften

https://blog.wikimedia.de/2015/02/23/platypus-eine-schnittstelle-zu-wikidata-in-natuerlicher-sprache/

Natürliche Sprache meint: Englisch.

https://askplatyp.us/

Natürliche Sprache meint: Englisch.

https://askplatyp.us/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 23. Februar 2015, 16:56 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zum Auftakt einer zweitägigen Fachkonferenz am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) stellte die Computerwissenschaftlerin Swati Chandna ein Software-Projekt vor, das die verborgenen Beziehungen zwischen mehreren tausend Manuskripten enthüllen will.

https://heise.de/-2556130

https://heise.de/-2556130

KlausGraf - am Montag, 23. Februar 2015, 16:49 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022400832/

"Dank Klaus Grafens [sic, Graf] Posting zu den Österreichischen Museums- und Bilddatenbanken bin ich auf die online zugänglichen Digitalisate aus den Sammlungen der Albertina aufmerksam geworden und habe gleich mal nachgesehen, ob die in der Albertina aufbewahrte Federzeichnung der famosen Vogelschauansicht von Joseph Daniel von Huber (mit Konskriptionsnummern!) verfügbar ist: Und fürwahr, sie ist es, allerdings sind die insgesamt 42 Zeichnungen nicht von vornherein leicht zugänglich, daher habe ich als kleines Servie [sic, Graf] für Wien-Freaks auf meiner Homepage eine Übersicht zusammengestellt, von der aus die zoombaren Dateien aus leicht abgerufen werden können"

"Dank Klaus Grafens [sic, Graf] Posting zu den Österreichischen Museums- und Bilddatenbanken bin ich auf die online zugänglichen Digitalisate aus den Sammlungen der Albertina aufmerksam geworden und habe gleich mal nachgesehen, ob die in der Albertina aufbewahrte Federzeichnung der famosen Vogelschauansicht von Joseph Daniel von Huber (mit Konskriptionsnummern!) verfügbar ist: Und fürwahr, sie ist es, allerdings sind die insgesamt 42 Zeichnungen nicht von vornherein leicht zugänglich, daher habe ich als kleines Servie [sic, Graf] für Wien-Freaks auf meiner Homepage eine Übersicht zusammengestellt, von der aus die zoombaren Dateien aus leicht abgerufen werden können"

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Druck BSB München 2 P.lat. 854 ist ein Geiler-Druck von 1516, Buch Granatapfel.

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008026/image_3

auch

https://books.google.de/books?id=9y8kEhMTzMsC&pg=PT2

Ursula Pegnitzerin war 1526/28 Schaffnerin in Altenhohenau:

https://books.google.de/books?id=bp4Lr-7xnJsC&pg=PA362

Sie war auch Besitzerin einer Inkunabel der BSB:

https://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/forschung/schriftlichkeit-in-sueddeutschen-frauenkloestern/altenhohenau-dominikanerinnenkloster/

Daher darf man mit Fragezeichen das Dominikanerinnenkloster Altenhohenau als Provenienz des Bandes annehmen.

1510/13 kauften die Nonnen ein [Buch] Granatapfel (nicht erhalten); 1516 zog offenbar die Pegnitzerin nach.

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008026/image_3

auch

https://books.google.de/books?id=9y8kEhMTzMsC&pg=PT2

Ursula Pegnitzerin war 1526/28 Schaffnerin in Altenhohenau:

https://books.google.de/books?id=bp4Lr-7xnJsC&pg=PA362

Sie war auch Besitzerin einer Inkunabel der BSB:

https://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/forschung/schriftlichkeit-in-sueddeutschen-frauenkloestern/altenhohenau-dominikanerinnenkloster/

Daher darf man mit Fragezeichen das Dominikanerinnenkloster Altenhohenau als Provenienz des Bandes annehmen.

1510/13 kauften die Nonnen ein [Buch] Granatapfel (nicht erhalten); 1516 zog offenbar die Pegnitzerin nach.

KlausGraf - am Sonntag, 22. Februar 2015, 03:05 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Moderne Aufsätze zur Bergbaugeschichte.

https://digital.ub.tu-freiberg.de/listenansicht/

https://tu-freiberg.de/ub/montanportal

https://tu-freiberg.de/ub/montanportal

KlausGraf - am Sonntag, 22. Februar 2015, 01:15 - Rubrik: Wirtschaftsarchive

Sven Behrisch hat in der ZEIT ein dummes Plädoyer für Museumsverkäufe geschrieben:

https://www.zeit.de/2015/06/kunstmarkt-museum-depot-verkaufen-verboten/komplettansicht

Die drei wichtigsten Argumente dagegen habe ich in LIBREAS formuliert:

Graf, Klaus (2013): Lehren aus der Causa Stralsund: Mehr Schutz für historische Bestände. In: LIBREAS.Library Ideas, Jg. 9, H. 1 (22).

https://www.ib.hu-berlin.de/~libreas/libreas_neu/02graf.htm

https://www.zeit.de/2015/06/kunstmarkt-museum-depot-verkaufen-verboten/komplettansicht

Die drei wichtigsten Argumente dagegen habe ich in LIBREAS formuliert:

Graf, Klaus (2013): Lehren aus der Causa Stralsund: Mehr Schutz für historische Bestände. In: LIBREAS.Library Ideas, Jg. 9, H. 1 (22).

https://www.ib.hu-berlin.de/~libreas/libreas_neu/02graf.htm

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

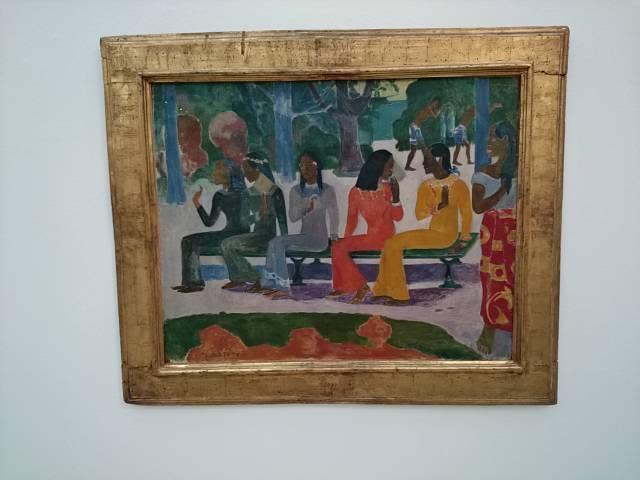

Da bei der Bloggerreise im November

https://archiv.twoday.net/stories/1022375764/

in Basel nicht alles so lief wie vorgesehen, bekamen die damaligen Teilnehmer (also auch ich) großzügigerweise die Gelegenheit, auf Kosten von Basel Tourismus | Art & Design Museums Basel und der Fondation Beyeler am letzten Wochenende erneut nach Basel zu kommen. Neu dabei waren zwei deutsche Bloggerinnen: Tanja Praske, siehe den ausführlichen Bericht von ihr

https://www.tanjapraske.de/2015/02/16/bloggerreise-nach-basel-paul-gauguin-und-belle-haleine-bsgauguinreise15-1/

und Wera Wecker

https://www.tanjapraske.de/2015/02/16/bloggerreise-nach-basel-paul-gauguin-und-belle-haleine-bsgauguinreise15-1/

sowie einige Schweizer Blogger und Bloggerinnen (Lifestyle, Reisen). Von Blonderblog liegt schon ein Blogartikel vor:

https://www.blonderblog.ch/gauguin-in-basel/

Ablauf

Im Storify auf

https://www.basel.com/de/bloggerreise-februar

werden hoffentlich noch meine Tweets ergänzt werden.

https://twitter.com/Archivalia_kg

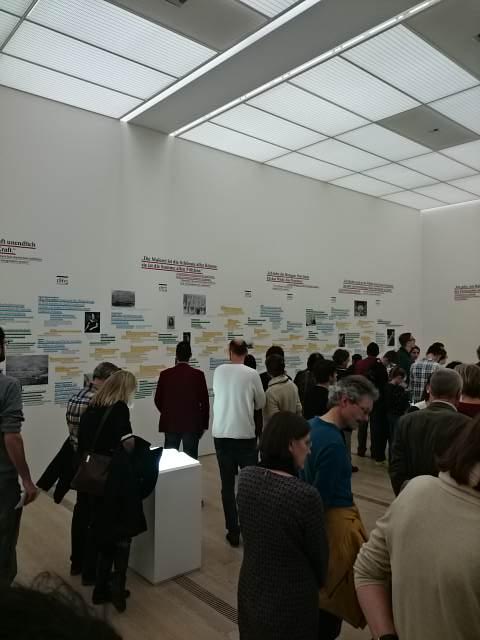

Samstag: Nach der Anreise mit dem Zug und dem Einchecken im schönen Hotel Pullmann ging es zur landschaftlich hübsch gelegenen Fondation Beyeler, wo uns im Pressebereich ein Mittagessen serviert wurde. Das dabei kredenzte, für die Ausstellung geschaffene Gauguin-Bier schmeckte angenehm fruchtig. Jeder von uns erhielt einen Ausstellungskatalog.

Wir bekamen eine Führung durch den Kurator der tollen Gauguin-Ausstellung

https://www.fondationbeyeler.ch/ausstellungen/paul-gauguin/einleitung

Später wurde uns von SpezialistInnen das interaktive Buch (siehe unten) und die Spotify/Instagram-Aktion erläutert. Zu den GauguinSounds:

https://app.gauguin.fondationbeyeler.ch/de/

Zur Instagram-Aktion #MyParadise siehe

https://musermeku.hypotheses.org/2741 und meinen Kommentar dort.

Besucher durften manche Bilder (alle gemeinfrei!) nicht fotografieren, kenntlich gemacht durch ein Symbol, wir schon.

Nach einer sehr kurzen Pause im Hotel ging es zu einem exzellenten Menu Surprise im "Rubino". Es war schon nach Mitternacht, als wir im Museum Tinguely eintrudelten. Interessanter als die "Pheromonparty"

https://www.museenbasel.ch/de/institution/veranstaltungsdetails.php?id=18386

war die kurze Führung durch die aktuelle Duftausstellung durch den coolen Museumsdirektor.

Duftobjekt mit Lilien und Museumsdirektor.

Während man einst im Kino in John Waters' Polyester Duftkärtchen zum Aufrubbeln bekam, scheidet eine solche Vermittlung im Internet vorerst aus. Einige Gerüche in Basel waren nicht nur für die Damen schlecht zu ertragen.

Sonntag: Bei passablem Wetter zeigte uns eine Stadtführerin Basel mit Schwerpunkt auf der Kunst im öffentlichen Raum. Im Museum für Gegenwartskunst erhielten wir eine traditionelle kunsthistorische Führung. Danach konnten wir auf eigene Faust die Stadt und/oder die Museen erkunden (diesmal hatten wir einen Museumspass erhalten).

Tanja Praska hatte einen Termin mit Daniele Turini vom Historischen Museum Basel vereinbart, dem ich mich mit einigen anderen anschließen durfte. Eine spannende Unterhaltung über Social Media im Museumsbereich!

Vor der Abreise am Sonntagabend fotografierte ich noch eine Menge Basler Hausnamen für einen geplanten Blogbeitrag.

2. Was mir gut gefallen hat

Für die ausgezeichnete Betreuung durch die Veranstalter ist ein großes Dankeschön angebracht! Das Programm war schlüssig und nahm Kritikpunkte der letzten Bloggerreise auf.

Die Atmosphäre war offen und freundlich, wenngleich der "Klassenfahrtcharakter" (T. Neumann) der ersten Reise etwas fehlte. Bei den Essen am Samstag konnten wir uns austauschen, sowohl mit den BloggerInnen als auch mit Vertretern der Veranstalter. Naturgemäß war das Verhältnis zu Tanja Neumann und Angelika Schoder, die schon im November dabei waren, besonders herzlich.

Das Highlight war das interaktive Buch in der Fondation Beyeler, bei dem von oben Bilder auf ein traditionelles Blätterbuch projiziert wurden. Am besten schaut man sich die beiden Videos der Entwickler an.

Video 2:

https://www.youtube.com/watch?v=U47hcphuMV4

Man wird diese großartige Medienkombination im Museumswesen in Zukunft sicher noch öfter sehen. Der gut besuchte und voll in die Ausstellung integrierte Multimediaraum war bewusst keine separate Dunkelkammer. Ein gelungenes Konzept!

3. Was mir nicht gefallen hat

Viele der Bilder im Museum für Gegenwartskunst waren gemeinfrei, aber wir durften nicht fotografieren. Ein Kontakt zur Presseabteilung, um doch noch eine Genehmigung einzuholen, war nicht möglich, die Museumskasse hatte keine Befugnisse, uns das Fotografieren doch noch zu gestatten. Man hätte im Vorfeld das abklären müssen.

Wer als Museum BloggerInnen einlädt, ihnen aber das Fotografieren verbietet, braucht sich nicht zu wundern, wenn die dann "not amused" sind.

Zum Thema hat sich Tanja Neumann geäußert: "Mir dienen eigene Fotografien immer auch als visuelles Notizbuch. In einer Ausstellung kann ich mir Notizen machen, so viel ich will – ohne Bilder dazu verblassen die Eindrücke. Auch für das Bloggen darüber finde ich es sehr unerquicklich, ohne eigene Bilder auskommen zu müssen."

https://www.museumstraum.de/2015/02/19/die-fondation-beyeler-bloggerreisen-und-das-fotografieren-im-museum-kbreise14-und-bsgauguinreise15/

Die VeranstalterInnen und Basel können da natürlich nichts dafür, aber für Deutsche ist die Schweiz inzwischen einfach zu teuer. Die Preise für Lebensmittel und Gastronomie sind etwa doppelt so hoch wie in Deutschland. Man konnte mit Euro bezahlen, Kurs 1:1. Aber als ich nur noch 2 Franken hatte und kurz vor der Rückreise keine Franken als Rückgeld gebrauchen konnte, bekam ich ein Cola Zero von der freundlichen Besitzerin eines Stands am Messegelände für 2 statt 4 Franken. (Transparenzhinweis: Die CocaCola GmbH hat diesen Abschnitt nicht gesponsert.)

Pheromon an der Wand, wer ist der geilste im Land?

Pheromon an der Wand, wer ist der geilste im Land?

https://archiv.twoday.net/stories/1022375764/

in Basel nicht alles so lief wie vorgesehen, bekamen die damaligen Teilnehmer (also auch ich) großzügigerweise die Gelegenheit, auf Kosten von Basel Tourismus | Art & Design Museums Basel und der Fondation Beyeler am letzten Wochenende erneut nach Basel zu kommen. Neu dabei waren zwei deutsche Bloggerinnen: Tanja Praske, siehe den ausführlichen Bericht von ihr

https://www.tanjapraske.de/2015/02/16/bloggerreise-nach-basel-paul-gauguin-und-belle-haleine-bsgauguinreise15-1/

und Wera Wecker

https://www.tanjapraske.de/2015/02/16/bloggerreise-nach-basel-paul-gauguin-und-belle-haleine-bsgauguinreise15-1/

sowie einige Schweizer Blogger und Bloggerinnen (Lifestyle, Reisen). Von Blonderblog liegt schon ein Blogartikel vor:

https://www.blonderblog.ch/gauguin-in-basel/

Ablauf

Im Storify auf

https://www.basel.com/de/bloggerreise-februar

werden hoffentlich noch meine Tweets ergänzt werden.

https://twitter.com/Archivalia_kg

Samstag: Nach der Anreise mit dem Zug und dem Einchecken im schönen Hotel Pullmann ging es zur landschaftlich hübsch gelegenen Fondation Beyeler, wo uns im Pressebereich ein Mittagessen serviert wurde. Das dabei kredenzte, für die Ausstellung geschaffene Gauguin-Bier schmeckte angenehm fruchtig. Jeder von uns erhielt einen Ausstellungskatalog.

Wir bekamen eine Führung durch den Kurator der tollen Gauguin-Ausstellung

https://www.fondationbeyeler.ch/ausstellungen/paul-gauguin/einleitung

Später wurde uns von SpezialistInnen das interaktive Buch (siehe unten) und die Spotify/Instagram-Aktion erläutert. Zu den GauguinSounds:

https://app.gauguin.fondationbeyeler.ch/de/

Zur Instagram-Aktion #MyParadise siehe

https://musermeku.hypotheses.org/2741 und meinen Kommentar dort.

Besucher durften manche Bilder (alle gemeinfrei!) nicht fotografieren, kenntlich gemacht durch ein Symbol, wir schon.

Nach einer sehr kurzen Pause im Hotel ging es zu einem exzellenten Menu Surprise im "Rubino". Es war schon nach Mitternacht, als wir im Museum Tinguely eintrudelten. Interessanter als die "Pheromonparty"

https://www.museenbasel.ch/de/institution/veranstaltungsdetails.php?id=18386

war die kurze Führung durch die aktuelle Duftausstellung durch den coolen Museumsdirektor.

Duftobjekt mit Lilien und Museumsdirektor.

Während man einst im Kino in John Waters' Polyester Duftkärtchen zum Aufrubbeln bekam, scheidet eine solche Vermittlung im Internet vorerst aus. Einige Gerüche in Basel waren nicht nur für die Damen schlecht zu ertragen.

Sonntag: Bei passablem Wetter zeigte uns eine Stadtführerin Basel mit Schwerpunkt auf der Kunst im öffentlichen Raum. Im Museum für Gegenwartskunst erhielten wir eine traditionelle kunsthistorische Führung. Danach konnten wir auf eigene Faust die Stadt und/oder die Museen erkunden (diesmal hatten wir einen Museumspass erhalten).

Tanja Praska hatte einen Termin mit Daniele Turini vom Historischen Museum Basel vereinbart, dem ich mich mit einigen anderen anschließen durfte. Eine spannende Unterhaltung über Social Media im Museumsbereich!

Vor der Abreise am Sonntagabend fotografierte ich noch eine Menge Basler Hausnamen für einen geplanten Blogbeitrag.

2. Was mir gut gefallen hat

Für die ausgezeichnete Betreuung durch die Veranstalter ist ein großes Dankeschön angebracht! Das Programm war schlüssig und nahm Kritikpunkte der letzten Bloggerreise auf.

Die Atmosphäre war offen und freundlich, wenngleich der "Klassenfahrtcharakter" (T. Neumann) der ersten Reise etwas fehlte. Bei den Essen am Samstag konnten wir uns austauschen, sowohl mit den BloggerInnen als auch mit Vertretern der Veranstalter. Naturgemäß war das Verhältnis zu Tanja Neumann und Angelika Schoder, die schon im November dabei waren, besonders herzlich.

Das Highlight war das interaktive Buch in der Fondation Beyeler, bei dem von oben Bilder auf ein traditionelles Blätterbuch projiziert wurden. Am besten schaut man sich die beiden Videos der Entwickler an.

Video 2:

https://www.youtube.com/watch?v=U47hcphuMV4

Man wird diese großartige Medienkombination im Museumswesen in Zukunft sicher noch öfter sehen. Der gut besuchte und voll in die Ausstellung integrierte Multimediaraum war bewusst keine separate Dunkelkammer. Ein gelungenes Konzept!

3. Was mir nicht gefallen hat

Viele der Bilder im Museum für Gegenwartskunst waren gemeinfrei, aber wir durften nicht fotografieren. Ein Kontakt zur Presseabteilung, um doch noch eine Genehmigung einzuholen, war nicht möglich, die Museumskasse hatte keine Befugnisse, uns das Fotografieren doch noch zu gestatten. Man hätte im Vorfeld das abklären müssen.

Wer als Museum BloggerInnen einlädt, ihnen aber das Fotografieren verbietet, braucht sich nicht zu wundern, wenn die dann "not amused" sind.

Zum Thema hat sich Tanja Neumann geäußert: "Mir dienen eigene Fotografien immer auch als visuelles Notizbuch. In einer Ausstellung kann ich mir Notizen machen, so viel ich will – ohne Bilder dazu verblassen die Eindrücke. Auch für das Bloggen darüber finde ich es sehr unerquicklich, ohne eigene Bilder auskommen zu müssen."

https://www.museumstraum.de/2015/02/19/die-fondation-beyeler-bloggerreisen-und-das-fotografieren-im-museum-kbreise14-und-bsgauguinreise15/

Die VeranstalterInnen und Basel können da natürlich nichts dafür, aber für Deutsche ist die Schweiz inzwischen einfach zu teuer. Die Preise für Lebensmittel und Gastronomie sind etwa doppelt so hoch wie in Deutschland. Man konnte mit Euro bezahlen, Kurs 1:1. Aber als ich nur noch 2 Franken hatte und kurz vor der Rückreise keine Franken als Rückgeld gebrauchen konnte, bekam ich ein Cola Zero von der freundlichen Besitzerin eines Stands am Messegelände für 2 statt 4 Franken. (Transparenzhinweis: Die CocaCola GmbH hat diesen Abschnitt nicht gesponsert.)

Pheromon an der Wand, wer ist der geilste im Land?

Pheromon an der Wand, wer ist der geilste im Land?https://wikidelft.nl/index.php?title=Hoofdpagina

"Wat afbeeldingen, audio, video en andere media betreft is de gebruiker van WikiDelft onder de regelgeving van Creative Commons: Naamsvermelding-gelijk delen"

"Wat afbeeldingen, audio, video en andere media betreft is de gebruiker van WikiDelft onder de regelgeving van Creative Commons: Naamsvermelding-gelijk delen"

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.museuminzicht.be/public/collecties/index.cfm

Abbildungen aus 48 Museen ohne Wasserzeichen in teils ausgezeichneter Qualität.

Stichwort Exlibris mit Abbildungen: 1177 (fast alle aus dem Stadtmuseum Sint-Niklaas)

Abbildungen aus 48 Museen ohne Wasserzeichen in teils ausgezeichneter Qualität.

Stichwort Exlibris mit Abbildungen: 1177 (fast alle aus dem Stadtmuseum Sint-Niklaas)

KlausGraf - am Samstag, 21. Februar 2015, 16:20 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Annelen Ottermann fragte in der ML Provenienz nach dem Exlibris

https://archivalia.tumblr.com/post/111656779260/exlibris-saec-xix

https://www.museuminzicht.be/public/collecties/obj_detail/index.cfm?id=smsnEC.1994.71.4385

Aus meiner Antwort:

Bei Prov.-Einträgen in die GND sollte die Nummer bei Warnecke angegeben werden, hier:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00004657/image_205

Ernsthafte Zweifel, dass sich das Exlibris nur auf den westfälischen Historiker Suitbert Seibertz bezieht, hege ich nicht.

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=119473674

So auch das Stadtarchiv Geseke in seiner Archivgeschichte S. 22

https://www.lwl.org/waa-download/publikationen/TUA_17.pdf

Das Exlibris ist erst ab dem Erwerb von Schloss Wildenberg durch Seibertz im Jahr 1817 möglich und nicht nach seinem Umzug nach Arnsberg ca. 1837, bei dem er Sammlungen und Bibliothek mitnahm:

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Suibert_Seibertz

Nach seinem Tod wurde die Bibliothek 1874 in Köln öffentlich versteigert:

https://books.google.de/books?id=jC9oAAAAMAAJ&q=Johann+Suibert+Seibertz+"bibliothek"

Universitäts- und Stadtbibliothek Köln: Auktionskatalog der Seibertz-Bibliothek (Druck, aber nicht im OPAC):

https://books.google.de/books?id=eR9oAAAAMAAJ&q=lempertz

Soweit der Auszug aus meiner Antwort. Über Archivalienentfremdungen durch Seibertz unterrichtet das angegebene PDF von Evelyn Richter (2004) insbes. S. 94.

Die Reproduktion in Tumblr entstammt dem Verkaufskatalog

https://www.ex-libris-jacques-laget.fr/fr/catalogue/

der eine riesige Auswahl an Exlibris ohne Wasserzeichen und in brauchbarer Größe abbildet.

https://archivalia.tumblr.com/post/111656779260/exlibris-saec-xix

https://www.museuminzicht.be/public/collecties/obj_detail/index.cfm?id=smsnEC.1994.71.4385

Aus meiner Antwort:

Bei Prov.-Einträgen in die GND sollte die Nummer bei Warnecke angegeben werden, hier:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00004657/image_205