https://arcinsys.hessen.de/

Was soll das, wenn es keinen Online-Filter gibt??

Auch Niedersachsen wendet Arcinsys an:

https://www.nla.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=35450&article_id=127905&_psmand=187

https://www.arcinsys.niedersachsen.de/

Was soll das, wenn es keinen Online-Filter gibt??

Auch Niedersachsen wendet Arcinsys an:

https://www.nla.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=35450&article_id=127905&_psmand=187

https://www.arcinsys.niedersachsen.de/

KlausGraf - am Freitag, 6. März 2015, 17:55 - Rubrik: Staatsarchive

KlausGraf - am Freitag, 6. März 2015, 17:29 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Geheimnis ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Unübersehbar sind die Risse, aus denen Informationen dank "Whistleblowern" sickern. Es etabliert sich ein gesellschaftlicher Konsens, dass Enthüllungen wie die von Edward Snowdon über die NSA oder auch von Wikileaks über den Irakkrieg das Gemeinwohl fördern, dass Informationsfreiheit und Transparenz zu Grundwerten des E-Government werden. Das alte obrigkeitliche Arkanprinzip wird zunehmend abgelöst durch ein neues Paradigma, das die Nichtoffenlegung von Dokumenten zur begründungspflichtigen Ausnahme werden lässt.

Archivarinnen und Archivare setzen sich im angloamerikanischen Raum für Informationsfreiheit und Transparenz ein und tragen damit Rechnung, was die universelle Erklärung zum Archivwesen als "the key role of archives in ensuring administrative transparency and democratic accountability" begrifflich fasst. Sichtet man dagegen die archivfachliche Literatur in deutscher Sprache, die ja gelegentlich gezwungen ist, die Existenz von Informationsfreiheitsgesetzen zur Kenntnis zu nehmen, so muss man konstatieren, dass keine emphatische Unterstützung der genannten Werte registriert werden kann. Deutsche Archivarinnen und Archivare bleiben dem Obrigkeitsstaat traditioneller Prägung verpflichtet und kleben an ihren Schutzfristen.

Karsten Kühnel, einer der klügsten Archivtheoretiker deutscher Zunge, hat sich nun Gedanken darüber gemacht, wieso Archive alt sein müssen.

https://unibloggt.hypotheses.org/389

Er musste in den Kommentaren (in Archivalia) bereits Missverständnissen entgegen treten.

Meine eigenen Überlegungen aus dem Jahr 2010 zur Zukunft der Universitätsarchive

https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:5:2-14195

wurden von Kühnel (wie auch dem Rest der Archivwelt) übergangen. Sie stellen einen Gegenentwurf zu dem Ansatz Kühnels dar, indem sie längerfristig im Zeichen der Informationsfreiheit für ein Zusammengehen von Archiv und Registratur plädieren.

Nicht nur Manegold hat sich für eine Verkürzung der archivischen Sperrfristen ausgesprochen, auch der Professorenentwurf für ein Bundesarchivgesetz schlug vor, die 30-Jahresfrist nur bei geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen anzuwenden.

https://archiv.twoday.net/stories/4838980/

Offenkundig kommen die Bundesländer, die nur eine 10-jährige Sperr- oder Schutzfrist kennen seit langem mit dieser gut zurecht.

Kühnel erwähnt die Informationsfreiheitsgesetze in "einigen" Bundesländern. Er sagt nicht, dass es auch ein Bundesgesetz gibt und dass nur ein kleiner reaktionärer Gürtel konservativ oder früher konservativ regierter Bundesländer sich Informationsfreiheitsgesetzen verweigert. Flächenmäßig sieht das leider anders aus, da die Verweigerer Niedersachsen, Hessen, BW, Bayern und Sachsen große Flächenstaaten darstellen. Aber selbst in Bayern gibt es kommunale Informationsfreiheitssatzungen für den eigenen Wirkungsbereich.

Bundesländer mit Informationsfreiheitsgesetzgebung

Bundesländer mit Informationsfreiheitsgesetzgebung

Den Wertungswiederspruch zwischen Archivgesetzen und IFGs löst man am besten mit einem Informationsgesetzbuch, das den Zugang zu öffentlichen Informationen vereinheitlicht. Aus Benutzersicht ist es nicht hinzunehmen, dass in die Archive gelangte Unterlagen wieder mit einer Sperrfrist belegt werden, wenn sie in der Verwaltung einem IFG unterliegen würden.

Kühnel hebt den Zeitenabstand hervor: "Erst dann lassen sich Handlungen überblicken, Zusammenhänge verstehen und Wirkungen deuten, wenn eine Sichtweise auf etwas in zu definierendem Maße Abgeschlossenes aus hinreichender Distanz möglich ist". Das ist die Perspektive des Historikers, der als potentieller Nutzer an sich nicht privilegiert ist. Diese Perspektive gilt übrigens nicht für die archivische Bewertung, die Entscheidungen unter Unsicherheit treffen muss und tunlichst nicht Jahre oder gar Jahrzehnte aufschieben sollte. Was vor 200 Jahren "unnütze Papiere" waren, sind heute wertvollste Dokumente.

Aktuelle politische Rechenschaftslegung und öffentliche Debatten sind etwas anderes. Die von diversen Behörden mit Füßen getretene "Vollständigkeit der Aktenführung" und die Verhinderung wilder Kassationen ist für unsere Demokratie essentiell. Die archivischen Schutzfristen gelten daher auch nicht, so das Bundesverwaltungsgericht in einem in Archivalia veröffentlichten Beschluss, für die Arbeit parlamentarischer Untersuchungsausschüsse.

Journalisten und an Transparenz interessierte Bürgerinnen und Bürger können nicht darauf warten, bis sich vor dem Auge des Historikers die Ereignis-Knoten gelöst haben. Sie benötigen Zugang zu den Unterlagen, wo immer diese sich befinden: ob in der Verwaltung oder im Archiv. Archivarinnen und Archivare des deutschsprachigen Raums sollten Informationsfreiheit und Transparenz weit mehr als bisher unterstützen!

Archivarinnen und Archivare setzen sich im angloamerikanischen Raum für Informationsfreiheit und Transparenz ein und tragen damit Rechnung, was die universelle Erklärung zum Archivwesen als "the key role of archives in ensuring administrative transparency and democratic accountability" begrifflich fasst. Sichtet man dagegen die archivfachliche Literatur in deutscher Sprache, die ja gelegentlich gezwungen ist, die Existenz von Informationsfreiheitsgesetzen zur Kenntnis zu nehmen, so muss man konstatieren, dass keine emphatische Unterstützung der genannten Werte registriert werden kann. Deutsche Archivarinnen und Archivare bleiben dem Obrigkeitsstaat traditioneller Prägung verpflichtet und kleben an ihren Schutzfristen.

Karsten Kühnel, einer der klügsten Archivtheoretiker deutscher Zunge, hat sich nun Gedanken darüber gemacht, wieso Archive alt sein müssen.

https://unibloggt.hypotheses.org/389

Er musste in den Kommentaren (in Archivalia) bereits Missverständnissen entgegen treten.

Meine eigenen Überlegungen aus dem Jahr 2010 zur Zukunft der Universitätsarchive

https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:5:2-14195

wurden von Kühnel (wie auch dem Rest der Archivwelt) übergangen. Sie stellen einen Gegenentwurf zu dem Ansatz Kühnels dar, indem sie längerfristig im Zeichen der Informationsfreiheit für ein Zusammengehen von Archiv und Registratur plädieren.

Nicht nur Manegold hat sich für eine Verkürzung der archivischen Sperrfristen ausgesprochen, auch der Professorenentwurf für ein Bundesarchivgesetz schlug vor, die 30-Jahresfrist nur bei geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen anzuwenden.

https://archiv.twoday.net/stories/4838980/

Offenkundig kommen die Bundesländer, die nur eine 10-jährige Sperr- oder Schutzfrist kennen seit langem mit dieser gut zurecht.

Kühnel erwähnt die Informationsfreiheitsgesetze in "einigen" Bundesländern. Er sagt nicht, dass es auch ein Bundesgesetz gibt und dass nur ein kleiner reaktionärer Gürtel konservativ oder früher konservativ regierter Bundesländer sich Informationsfreiheitsgesetzen verweigert. Flächenmäßig sieht das leider anders aus, da die Verweigerer Niedersachsen, Hessen, BW, Bayern und Sachsen große Flächenstaaten darstellen. Aber selbst in Bayern gibt es kommunale Informationsfreiheitssatzungen für den eigenen Wirkungsbereich.

Bundesländer mit Informationsfreiheitsgesetzgebung

Bundesländer mit InformationsfreiheitsgesetzgebungDen Wertungswiederspruch zwischen Archivgesetzen und IFGs löst man am besten mit einem Informationsgesetzbuch, das den Zugang zu öffentlichen Informationen vereinheitlicht. Aus Benutzersicht ist es nicht hinzunehmen, dass in die Archive gelangte Unterlagen wieder mit einer Sperrfrist belegt werden, wenn sie in der Verwaltung einem IFG unterliegen würden.

Kühnel hebt den Zeitenabstand hervor: "Erst dann lassen sich Handlungen überblicken, Zusammenhänge verstehen und Wirkungen deuten, wenn eine Sichtweise auf etwas in zu definierendem Maße Abgeschlossenes aus hinreichender Distanz möglich ist". Das ist die Perspektive des Historikers, der als potentieller Nutzer an sich nicht privilegiert ist. Diese Perspektive gilt übrigens nicht für die archivische Bewertung, die Entscheidungen unter Unsicherheit treffen muss und tunlichst nicht Jahre oder gar Jahrzehnte aufschieben sollte. Was vor 200 Jahren "unnütze Papiere" waren, sind heute wertvollste Dokumente.

Aktuelle politische Rechenschaftslegung und öffentliche Debatten sind etwas anderes. Die von diversen Behörden mit Füßen getretene "Vollständigkeit der Aktenführung" und die Verhinderung wilder Kassationen ist für unsere Demokratie essentiell. Die archivischen Schutzfristen gelten daher auch nicht, so das Bundesverwaltungsgericht in einem in Archivalia veröffentlichten Beschluss, für die Arbeit parlamentarischer Untersuchungsausschüsse.

Journalisten und an Transparenz interessierte Bürgerinnen und Bürger können nicht darauf warten, bis sich vor dem Auge des Historikers die Ereignis-Knoten gelöst haben. Sie benötigen Zugang zu den Unterlagen, wo immer diese sich befinden: ob in der Verwaltung oder im Archiv. Archivarinnen und Archivare des deutschsprachigen Raums sollten Informationsfreiheit und Transparenz weit mehr als bisher unterstützen!

KlausGraf - am Freitag, 6. März 2015, 16:07 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

KlausGraf - am Freitag, 6. März 2015, 15:34 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Verlagerung von bayerischen Behörden zur Förderung strukturschwacher Regionen betrifft nun auch die Archivverwaltung. So soll das für den Regierungsbezirk Unterfranken zuständige Staatsarchiv aus Würzburg nach Kitzingen verlegt werden.

Bislang nutzt das Staatsarchiv in Würzburg zwei Standorte: Seit 1764 ist es (gegründet als fürstbischöfliches Archiv) in der Residenz Würzburg untergebracht, wo es auch nach der Kriegszerstörung 1945 wieder eingerichtet wurde. Damit ist es das am längsten an einem Standort (sogar bezogen auf einen Teil der Räume!) bestehende bayerische Staatsarchiv. Und weil dort die Lagerkapazitäten erschöpft sind, hat das Staatsarchiv seit vielen Jahren ein Depot auf der Festung Marienberg. Beides natürlich aufgrund ihrer Lage begehrte Räumlichkeiten.

Nun soll also das Staatsarchiv mit seinen 17 Mitarbeitern umziehen, vermutlich in Gebäude oder auf Gelände, die durch den Abzug der US-Armee frei geworden sein. (Eine gedankliche Alternative, auf das Würzburger Unigelände am Hubland umzuziehen, ist damit offensichtlich vom politischen Tisch.)

Zum Archiv und seinem historischen Standort siehe:

https://www.gda.bayern.de/archive/wuerzburg/geschichtlicher-ueberblick/

Zur Verlagerung siehe:

https://www.br.de/nachrichten/behoerdenverlagerung-regionalisierung-100.html

Die "Mainpost" berichtet von ersten Stellungnahmen der lokalen Politiker, so befürwortet etwa der Würzburger Landtagsabgeordnete Oliver Jörg die Verlegung: "Im Rahmen des Nordbayernplans profitiere Würzburg vor allem im wissenschaftlichen Bereich. Dazu sei die Residenz ein 'Filetstück mit interessanten Räumlichkeiten'. Durch den Abzug des Staatsarchivs könnte über eine neue, attraktive Nutzung nachgedacht werden." Der Landtagsabgeordnete plädiert stattdessen für die Unterbringung einer "naturkundlichen Sammlung."

Siehe:

https://www.mainpost.de/regional/bayern/Staatsarchiv-kommt-nach-Kitzingen;art16683,8606450

Profitiert(e) demnach also Würzburg wissenschaftlich nicht vom Staatsarchiv?! Der Verbleib vor Ort jedenfalls ist offenbar kein Thema der Politik. Was der neue Standort dem Archiv (und umgekehrt) sowie den Benutzern bringt - man darf gespannt sein. In Kitzingen freut man sich jedenfalls.

Bislang nutzt das Staatsarchiv in Würzburg zwei Standorte: Seit 1764 ist es (gegründet als fürstbischöfliches Archiv) in der Residenz Würzburg untergebracht, wo es auch nach der Kriegszerstörung 1945 wieder eingerichtet wurde. Damit ist es das am längsten an einem Standort (sogar bezogen auf einen Teil der Räume!) bestehende bayerische Staatsarchiv. Und weil dort die Lagerkapazitäten erschöpft sind, hat das Staatsarchiv seit vielen Jahren ein Depot auf der Festung Marienberg. Beides natürlich aufgrund ihrer Lage begehrte Räumlichkeiten.

Nun soll also das Staatsarchiv mit seinen 17 Mitarbeitern umziehen, vermutlich in Gebäude oder auf Gelände, die durch den Abzug der US-Armee frei geworden sein. (Eine gedankliche Alternative, auf das Würzburger Unigelände am Hubland umzuziehen, ist damit offensichtlich vom politischen Tisch.)

Zum Archiv und seinem historischen Standort siehe:

https://www.gda.bayern.de/archive/wuerzburg/geschichtlicher-ueberblick/

Zur Verlagerung siehe:

https://www.br.de/nachrichten/behoerdenverlagerung-regionalisierung-100.html

Die "Mainpost" berichtet von ersten Stellungnahmen der lokalen Politiker, so befürwortet etwa der Würzburger Landtagsabgeordnete Oliver Jörg die Verlegung: "Im Rahmen des Nordbayernplans profitiere Würzburg vor allem im wissenschaftlichen Bereich. Dazu sei die Residenz ein 'Filetstück mit interessanten Räumlichkeiten'. Durch den Abzug des Staatsarchivs könnte über eine neue, attraktive Nutzung nachgedacht werden." Der Landtagsabgeordnete plädiert stattdessen für die Unterbringung einer "naturkundlichen Sammlung."

Siehe:

https://www.mainpost.de/regional/bayern/Staatsarchiv-kommt-nach-Kitzingen;art16683,8606450

Profitiert(e) demnach also Würzburg wissenschaftlich nicht vom Staatsarchiv?! Der Verbleib vor Ort jedenfalls ist offenbar kein Thema der Politik. Was der neue Standort dem Archiv (und umgekehrt) sowie den Benutzern bringt - man darf gespannt sein. In Kitzingen freut man sich jedenfalls.

Faszikel - am Freitag, 6. März 2015, 08:12 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Was meinen Sie, geschätzter Leser, geschätzte Leserin, wenn Sie von „Ihrem Archiv“ sprechen? Meinen Sie damit vielleicht Ihre Fotoalben oder über die Jahre zusammengetragene Zeitungsausschnitte? Haben Sie vielleicht ein „Briefmarkenarchiv“, oder ist ein Archiv für Sie gar gleichbedeutend mit einer Sammlung? Dann meinen wir mit „Archiv“ etwas Grundverschiedenes. Archiv und Sammlung, das ist wie Tag und Nacht, wie Licht und Schatten."

So beginnt ein neuer Beitrag auf unibloggt.hypotheses.org, in dem anlässlich des zweiten "Geburtstags" des Universitätsarchivs Bayreuth über die Nutzungs- und Auswertungsmöglichkeiten besonders jungen Archivguts reflektiert wird. Dabei kommt der Autor zu dem durchaus diskussionswürdigen und vielleicht provokativen Schluss, dass die sog. allgemeine archivgesetzliche Schutzfrist einerseits in bestimmter Hinsicht durchaus sinnvoll ist, andererseits aus anderer Sicht kaum mehr eine Berechtigung findet. Generell stellt der Autor die Frage, wie weit Archivgut der allerjüngsten Zeit überhaupt in sinnvolle Nutzungsvorhaben einfließen kann.

https://unibloggt.hypotheses.org/389

So beginnt ein neuer Beitrag auf unibloggt.hypotheses.org, in dem anlässlich des zweiten "Geburtstags" des Universitätsarchivs Bayreuth über die Nutzungs- und Auswertungsmöglichkeiten besonders jungen Archivguts reflektiert wird. Dabei kommt der Autor zu dem durchaus diskussionswürdigen und vielleicht provokativen Schluss, dass die sog. allgemeine archivgesetzliche Schutzfrist einerseits in bestimmter Hinsicht durchaus sinnvoll ist, andererseits aus anderer Sicht kaum mehr eine Berechtigung findet. Generell stellt der Autor die Frage, wie weit Archivgut der allerjüngsten Zeit überhaupt in sinnvolle Nutzungsvorhaben einfließen kann.

https://unibloggt.hypotheses.org/389

Kühnel Karsten - am Donnerstag, 5. März 2015, 08:17 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

https://dzok.faust-iserver.de/

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/03/ulmer-kz-haftlingsdatenbank-ist.html

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/03/ulmer-kz-haftlingsdatenbank-ist.html

KlausGraf - am Mittwoch, 4. März 2015, 23:47 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://mediathek.dfg.de/

Keine CC-Lizenz, damit nicht im Einklang mit den Open-Access-Definitionen.

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/03/mediathek-der-dfg-ist-online.html

Keine CC-Lizenz, damit nicht im Einklang mit den Open-Access-Definitionen.

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/03/mediathek-der-dfg-ist-online.html

KlausGraf - am Mittwoch, 4. März 2015, 23:43 - Rubrik: Filmarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

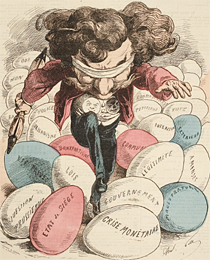

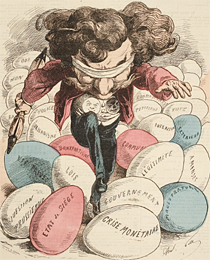

https://www.arthistoricum.net/themen/portale/caricature/

Via

https://blog.arthistoricum.net/beitrag/2015/03/03/neues-themenportal-caricature/

Via

https://blog.arthistoricum.net/beitrag/2015/03/03/neues-themenportal-caricature/

KlausGraf - am Mittwoch, 4. März 2015, 23:38 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 4. März 2015, 23:37 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" Dort wo unbequeme Mitarbeiter hinkommen, die vom Tagesgeschäft nichts mehr mitbekommen sollen."

https://www.n-tv.de/panorama/Ich-moechte-Alice-Schwarzer-2-0-werden-article14618826.html

https://www.n-tv.de/panorama/Ich-moechte-Alice-Schwarzer-2-0-werden-article14618826.html

KlausGraf - am Dienstag, 3. März 2015, 22:16 - Rubrik: Wahrnehmung

KlausGraf - am Dienstag, 3. März 2015, 21:20 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mareike König hat nun auf meinen Püterich-Fund nun auch im Redaktionsblog hingewiesen:

https://redaktionsblog.hypotheses.org/2727

https://redaktionsblog.hypotheses.org/2727

Leider sind die biographischen Artikel im Marburger Frühhumanismus-Repertorium nicht selten schlecht recherchiert.

https://mrfh.de/0039

Über Wilhelm von Hirnkofen, der 1478 Enea Silvio Piccolominis 'De miseriis curialium' ins Deutsche übertrug und im gleichen Jahr seine erfolgreiche Schrift "von bewarung und beraitung der wein", eine Kompilation des 'Liber de vinis' Arnolds de Villanova und des 'Tractatus de vino et eius proprietate' Gottfrieds von Franken, dem Nürnberger Rat widmete, liest man dort:

"Geboren wurde Wilhelm um die Mitte des 15. Jahrhunderts und wuchs nach eigenen Angaben in Ulm auf. Um 1478 war er als Berittener im Dienst der Stadt Nürnberg tätig, 1479-88 ist er eben dort als Jurist urkundlich bezeugt. Seine Anstellung als Stadthauptmann ist hingegen nach Worstbrock nicht ausreichend belegt. Zwischen 1488 und 1491 war Wilhelm Landvogt in Höchstadt/Aisch, wo er auch starb."

Von der genannten Literatur sind kostenfrei online:

Joachimsohn: Frühhumanismus in Schwaben, WVjh 1896, S. 114-116

https://www.mgh-bibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/WVLG_NF_05_1896.pdf

Herrmann: Reception des Humanismus in Nürnberg, 1898, S. 54-58 (im MRFH mit zwei bibliographischen Fehlern: Hermann und Rezeption)

https://archive.org/stream/diereceptiondes00herrgoog#page/n70/mode/2up

Hamm, MVGN 1989, S. 111

https://periodika.digitale-sammlungen.de/mvgn/Blatt_bsb00000992,00000.html

Schneider, Deichsler 1991, S. 31

https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:20-opus-35483

In der Vorrede seiner Villanova-Bearbeitung nennt sich Wilhelm von Hirn(n)kofen genannt Renwart. Als seinen verstorbenen Vater nennt er Jorig von Hirnkofen, der seinen Beinamen "Rennwart" bei Eroberung der Nürnberger Burg empfangen habe (also wohl beim Überfall durch Ludwig VII. von Bayern-Ingolstadt 1420). Er habe etwa 30 Jahre der Stadt Ulm gedient und sei dort auch gestorben.

Digitalisat der Esslinger Erstausgabe:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00035103/image_7

Der Artikel über Wilhelm von Hirnkofen im Nürnberger Künstlerlexcikon 2 (2007), S. 662 hätte nicht übergangen werden dürfen.

https://books.google.de/books?id=hoRcf4LFZUcC&pg=PA662

Der dort genannte Aufsatz Ursula Timann: Ruprecht Heller, Bürgermeister von Wasserburg und seine Frau Barbara. Die Familien Heller und von Hirnkoffen und die "Schlacht bei Pavia" in Stockholm. In: Heimat am Inn (Wasserburg) 14/15 (1994/95), S. 107-148 liegt mir nicht vor.

Wilhelm erscheint nach dieser Quelle erstmals 1468 als Siegler von Lauinger Urfehdeurkunden, war Landvogt von Höchstädt (nicht: Höchstadt!) und starb 1494/1502.

Wilhelms Vater finde ich in Burgermeisters Thesaurus

https://books.google.de/books?id=RfpdAAAAcAAJ&pg=PA549

als "von Hirnkhofen, oder Herikofer, genannt Rennwart, Jörg zu Ulm gesessen" zu 1433/44. 1456 ist Georg von Hirnkofen Vogt zu Leipheim:

https://de.wikisource.org/wiki/Topographia_Sueviae:_Leipheim

Im gleichen Jahr erklärte er Dinkelsbühl die Fehde:

https://books.google.de/books?id=XowNAAAAQAAJ&pg=PA36

1462 September 6 siegelt er in einer Lauinger Urfehdeurkunde als "Jörg Hirnkouer", JHVD 1968

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba003557-0124-8

Letztmals 1468 August 29 (ebd., Nr. 330)

Beleg in den RTA:

Google Books

Primbs teilte in der Archivalischen Zeitschrift NF 8 (1899), S. 263 als Siegel eines Hans Hirnkofer 1409 ein "Ochsengewaff mit Grind" mit. Das gleiche Siegel habe 1425 ein Georg genannt Rennewart geführt.

https://archive.org/stream/archivalischeze05haupgoog#page/n540/mode/2up

Eine ansprechende Vermutung stammt von Paul Joachimsohn: Der Ulmer Städtehauptmann ca. 1440 Jörg Rennwart sei mit dem Vater von Wilhelm von Hirnkofen identisch.

https://www.google.de/search?tbm=bks&hl=de&q=%22j%C3%B6rg+rennwart%22

Nach welchem Ort Hirnkofen sich die Familie nannte, ist unklar. Weder die niederbayerischen Hirnkofen noch Irnkofen bei Regensburg sind aus meiner Sicht angesichts der schwäbischen Belege wahrscheinlich.

Belege für Wilhelm

1468 Mai 16 siegelt erstmals in Lauinger Urfehde, JHVD 1968

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba003557-0126-0

nochmals 1474 Mai 12 (ebd., Nr. 363).

1474 Wilhalm von Hirnkoven genannt Rennwart, zu Lauingen gesessen

https://books.google.de/books?id=phFTAAAAcAAJ&pg=PA494

1487 Februar 15 Wilhalm von Hyrnkhoven, Landvogt zu Höchstädt, bei Oblinger, Höchstädter Urkunden im JHVD 1901

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba003514-0015-6

Letzter Beleg ebd. 1493 Juni 28 (ebd. Nr. 180).

1489 Januar 8 Statthalter für Herzog Georg von Bayern und Graf Joachim von Öttingen RTA Mittl. Reihe 3 (1972), S. 577.

1494 wird als Höchstädter Landvogt mit dem Schloss Baumgarten belehnt, Lausser im JHVD 1992

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba003581-0161-7

1494 Mai 5 Schwager der Elisabeth Raminn (wg. Gütern zu Merdingen)

https://www.regesta-imperii.de/id/1494-05-05_2_0_14_1_0_3011_3004

ebenso 1495 Sept. 28

https://www.regesta-imperii.de/id/1495-09-28_7_0_14_1_0_2489_2484

1495 kauft Güter zu Rieder, Lausser im JHVD 1986

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba003575-0028-5

1495 kauft Güter zu Windhausen, die sein Sohn 1533 an Raimund Fugger verkaufte (ebd.)

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba003575-0029-3

1533 trifft zu (nicht 1553, wie Lausser 1992 schrieb)

https://books.google.de/books?id=lg4rAQAAIAAJ&q=windhausen+hirnkofen

1495 war Wilhelm also noch am Leben.

Den jüngeren Wilhelm (siehe unten) betreffen die folgenden Belege:

1540 Darlehen von 6000 Gulden an Ottheinrich, JHVD 1903

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba003516-0116-8

1545/46 Geldgeber JHVD 1902

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba003515-0103-9

Georg der Jüngere

1491 der Jüngere genannt Rennwart

https://books.google.de/books?id=Aq1KAAAAcAAJ&pg=PA604

Diener 1501

https://books.google.de/books?id=Mhs3AAAAYAAJ&pg=PA83

Müllners Annalen

https://books.google.de/books?id=5fXiAAAAMAAJ&q=%22genannt+rennwarth%22

Pfleger zu Hilpoltstein, gestorben 1530, verheiratet mit Margaretha Spengler

https://books.google.de/books?id=zoP9ScDM0KUC&pg=PA387

https://books.google.de/books?id=-RtBAAAAcAAJ&pg=PA24

1510 März 11 Jorig von Hirnkofen gen. Reuwart Pfleger zum Hiltpoltstein

nach https://www.gda.bayern.de/findmitteldatenbank/

1527

https://books.google.de/books?id=BGQLAAAAQAAJ&pg=PA305

Dr. Diepolt/Theobald genannt Rennwart

markgräflicher Kanzler, Stadtpfarrer von Hof, Jurist der Reichsstadt Regensburg

https://books.google.de/books?id=7-k6AQAAIAAJ&pg=PA367 (Gefangennahme als Kanzler 1508)

https://books.google.de/books?id=G3YKAAAAIAAJ&pg=PA180 (1509 Kanzler)

https://books.google.de/books?id=q_c8u1QhMvcC&pg=PA115&lpg=PA115 (1517)

https://books.google.de/books?id=-I9mAAAAMAAJ&q=%22gen+rennwart%22 (Heimkofen)

https://books.google.de/books?id=twiJAAAAMAAJ&q=heimkofen (Heimkofen)

https://books.google.de/books?id=zBvZAAAAMAAJ&q=%22genannt+rennwart%22 (Gutachten)

https://books.google.de/books?id=hxloAAAAMAAJ&q=%22genannt+rennwart%22 (Kist zur Pfarrei Hof)

https://www.hospitalkirche-hof.de/Download/Pfarrbeschreibung1915.pdf (Pfarrer Hof)

https://books.google.de/books?id=ButDAAAAcAAJ&pg=PA419 (ca. 1521 in Regensburg)

Dr. jur. Johannes

Seine Schwester heiratete Georg von Hornstein, er selbst eine uneheliche Tochter des Grafen Hugo von Montfort. Er wurde von der Stadt Lauingen gefoltert. Im Rahmen des deswegen geführten Prozesses 1536/43 tritt auch sein Bruder Wilhelm (ca. 53 Jahre), Hofmeister der Grafen von Ortenberg in Österreich auf.

https://archive.org/stream/DieVonHornsteinUndVonHertensteinErlebnisse#page/n313/mode/2up

1493 imm. Ingolstadt

https://books.google.de/books?id=lqRbAAAAcAAJ&pg=PA53

Zur Herrschaft derer von Hirnkofen in der Markgrafschaft Burgau:

"Die Brüder Hirnkofen appellieren gegen das Urteil, da ihnen in den Ortschaften Rieder, Windhausen und Baumgarten die Obrigkeit und die hohe und niedere Gerichtsbarkeit zustehen würden" (Münchner RKG-Akten

https://www.google.de/search?q=hirnkofen+rieder+windhausen&tbm=bks )

Urfehde des Michael Hirnkover (ca. 1537?)

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg171/0108

Aufgrund des auf Jörg zurückgehenden Beinamens Rennwart darf man wohl Jörg d. J., Wilhelm d. J. und die Doktoren Johann und Theobald als Söhne des Übersetzers Wilhelm ansetzen.

Die ständische Einordnung der Familie ist angesichts der fehlenden Belege vor 1400 schwierig. Sie gehört eher an den unteren Rand des niederen Adels.

Nachtrag 8. März 2015: Frau Timann hat mir liebenswürdigerweise ein Exemplar des Jahrbuchs Heimat am Inn 1994/95 übersandt. Wie zu erwarten ergeben sich aus ihrem gründlichen Beitrag etliche Ergänzungen.

Timann geht vom Allianzwappen auf dem Gemälde der Schlacht von Pavia im Nationalmuseum aus. Barbara Hirnkoffer (Wappen: Hirnschale mit Hörnern) war mit dem noch in der Objektdatenbank

https://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=17222&viewType=detailView

irrtümlich als Maler angesehenen Rupert Heller dem Jüngeren zu Wasserburg, der zeitweilig auch als Bürgermeister amtierte, verheiratet und starb am 24. November 1553. Eine Einordnung ins Stemma der Familie gelingt jedoch nicht.

Timann kann weitere Belege zu Wilhelms von Hirnkofen Tätigkeit als Anwalt bzw. Rechtsberater in Nürnberg 1478-1483 beibringen (S. 123-125). Am 16. November 1502 war er bereits tot.

Nach dem Stemma S. 134 waren die von mir genannten Geschwister Dr. jur. Theobald (gestorben 1522), Dr, jur. Johannes (gestorben nicht vor 1537) und Wilhelm der Jüngere Söhne des Übersetzers Wilhelm.

1502 vertrat Dr. Theobald auch seine Brüder Christoph, Hans, Wilhelm, Sebald und Sigmund (S. 125). Daher ist es schlüssig, Georg nicht als Sohn Wilhelm des Älteren anzusehen. Den jüngeren Georg sieht Timann in dem 1477 in Ingolstadt immatrikulierten "Georg Hirnkofer de Hirnkofen alias Renbart", der 1490 in Nürnberg und später in Hilpoltstein erscheint (S. 129).

Die Lauinger Belege eines Jörg 1462/69 bezieht Timann auf einen älteren Bruder Wilhelms, während ich mir auch vorstellen könnte, dass sich die Belege für einen Jörg von 1420 bis 1469 auf Wilhelms Vater beziehen. Der wohl um 1460 geborene Jörg der Jüngere müsste dann aber im hohen Alter gezeugt worden sein. Um diese Konsequenz zu vermeiden, könnte man die Belege bis 1444 auf Jörgs/Wilhelms Vater, die ab 1456 auf einen Bruder Jörg (II) zu beziehen. 1490 bat Georg von Hirnkoffen den Nürnberger Rat in einer Fürschrift für seinen gleichnamigen Sohn. 1493 setzte sich der Abt von Königsbronn Elias Seng für den Sohn Georg seiner Schwester ein (S. 143 Anm. 94). Diese Belege erweisen, dass zwischen dem Jörg I. (spätestens 1478 tot) und Jörg III. (gestorben 1530) ein weiterer Jörg II. einzuschieben ist, der 1490 noch lebte.

Laut Totenschild im Martinsmünster zu Lauingen starb am 2. Juni 1559 Wilhelm von Hirnkofen als letzter seines Geschlechts (Abbildung Timann S. 131). Da das Wappenargument Timanns gegen die Identifizierung mit Wilhelm dem Jüngeren (oben bis 1546 im Raum Lauingen belegt) nicht zwingend ist, tendiere ich nicht dazu, in diesem Familienmitglied den Sohn Georgs (III.) zu sehen.

#forschung

https://mrfh.de/0039

Über Wilhelm von Hirnkofen, der 1478 Enea Silvio Piccolominis 'De miseriis curialium' ins Deutsche übertrug und im gleichen Jahr seine erfolgreiche Schrift "von bewarung und beraitung der wein", eine Kompilation des 'Liber de vinis' Arnolds de Villanova und des 'Tractatus de vino et eius proprietate' Gottfrieds von Franken, dem Nürnberger Rat widmete, liest man dort:

"Geboren wurde Wilhelm um die Mitte des 15. Jahrhunderts und wuchs nach eigenen Angaben in Ulm auf. Um 1478 war er als Berittener im Dienst der Stadt Nürnberg tätig, 1479-88 ist er eben dort als Jurist urkundlich bezeugt. Seine Anstellung als Stadthauptmann ist hingegen nach Worstbrock nicht ausreichend belegt. Zwischen 1488 und 1491 war Wilhelm Landvogt in Höchstadt/Aisch, wo er auch starb."

Von der genannten Literatur sind kostenfrei online:

Joachimsohn: Frühhumanismus in Schwaben, WVjh 1896, S. 114-116

https://www.mgh-bibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/WVLG_NF_05_1896.pdf

Herrmann: Reception des Humanismus in Nürnberg, 1898, S. 54-58 (im MRFH mit zwei bibliographischen Fehlern: Hermann und Rezeption)

https://archive.org/stream/diereceptiondes00herrgoog#page/n70/mode/2up

Hamm, MVGN 1989, S. 111

https://periodika.digitale-sammlungen.de/mvgn/Blatt_bsb00000992,00000.html

Schneider, Deichsler 1991, S. 31

https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:20-opus-35483

In der Vorrede seiner Villanova-Bearbeitung nennt sich Wilhelm von Hirn(n)kofen genannt Renwart. Als seinen verstorbenen Vater nennt er Jorig von Hirnkofen, der seinen Beinamen "Rennwart" bei Eroberung der Nürnberger Burg empfangen habe (also wohl beim Überfall durch Ludwig VII. von Bayern-Ingolstadt 1420). Er habe etwa 30 Jahre der Stadt Ulm gedient und sei dort auch gestorben.

Digitalisat der Esslinger Erstausgabe:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00035103/image_7

Der Artikel über Wilhelm von Hirnkofen im Nürnberger Künstlerlexcikon 2 (2007), S. 662 hätte nicht übergangen werden dürfen.

https://books.google.de/books?id=hoRcf4LFZUcC&pg=PA662

Der dort genannte Aufsatz Ursula Timann: Ruprecht Heller, Bürgermeister von Wasserburg und seine Frau Barbara. Die Familien Heller und von Hirnkoffen und die "Schlacht bei Pavia" in Stockholm. In: Heimat am Inn (Wasserburg) 14/15 (1994/95), S. 107-148 liegt mir nicht vor.

Wilhelm erscheint nach dieser Quelle erstmals 1468 als Siegler von Lauinger Urfehdeurkunden, war Landvogt von Höchstädt (nicht: Höchstadt!) und starb 1494/1502.

Wilhelms Vater finde ich in Burgermeisters Thesaurus

https://books.google.de/books?id=RfpdAAAAcAAJ&pg=PA549

als "von Hirnkhofen, oder Herikofer, genannt Rennwart, Jörg zu Ulm gesessen" zu 1433/44. 1456 ist Georg von Hirnkofen Vogt zu Leipheim:

https://de.wikisource.org/wiki/Topographia_Sueviae:_Leipheim

Im gleichen Jahr erklärte er Dinkelsbühl die Fehde:

https://books.google.de/books?id=XowNAAAAQAAJ&pg=PA36

1462 September 6 siegelt er in einer Lauinger Urfehdeurkunde als "Jörg Hirnkouer", JHVD 1968

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba003557-0124-8

Letztmals 1468 August 29 (ebd., Nr. 330)

Beleg in den RTA:

Google Books

Primbs teilte in der Archivalischen Zeitschrift NF 8 (1899), S. 263 als Siegel eines Hans Hirnkofer 1409 ein "Ochsengewaff mit Grind" mit. Das gleiche Siegel habe 1425 ein Georg genannt Rennewart geführt.

https://archive.org/stream/archivalischeze05haupgoog#page/n540/mode/2up

Eine ansprechende Vermutung stammt von Paul Joachimsohn: Der Ulmer Städtehauptmann ca. 1440 Jörg Rennwart sei mit dem Vater von Wilhelm von Hirnkofen identisch.

https://www.google.de/search?tbm=bks&hl=de&q=%22j%C3%B6rg+rennwart%22

Nach welchem Ort Hirnkofen sich die Familie nannte, ist unklar. Weder die niederbayerischen Hirnkofen noch Irnkofen bei Regensburg sind aus meiner Sicht angesichts der schwäbischen Belege wahrscheinlich.

Belege für Wilhelm

1468 Mai 16 siegelt erstmals in Lauinger Urfehde, JHVD 1968

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba003557-0126-0

nochmals 1474 Mai 12 (ebd., Nr. 363).

1474 Wilhalm von Hirnkoven genannt Rennwart, zu Lauingen gesessen

https://books.google.de/books?id=phFTAAAAcAAJ&pg=PA494

1487 Februar 15 Wilhalm von Hyrnkhoven, Landvogt zu Höchstädt, bei Oblinger, Höchstädter Urkunden im JHVD 1901

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba003514-0015-6

Letzter Beleg ebd. 1493 Juni 28 (ebd. Nr. 180).

1489 Januar 8 Statthalter für Herzog Georg von Bayern und Graf Joachim von Öttingen RTA Mittl. Reihe 3 (1972), S. 577.

1494 wird als Höchstädter Landvogt mit dem Schloss Baumgarten belehnt, Lausser im JHVD 1992

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba003581-0161-7

1494 Mai 5 Schwager der Elisabeth Raminn (wg. Gütern zu Merdingen)

https://www.regesta-imperii.de/id/1494-05-05_2_0_14_1_0_3011_3004

ebenso 1495 Sept. 28

https://www.regesta-imperii.de/id/1495-09-28_7_0_14_1_0_2489_2484

1495 kauft Güter zu Rieder, Lausser im JHVD 1986

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba003575-0028-5

1495 kauft Güter zu Windhausen, die sein Sohn 1533 an Raimund Fugger verkaufte (ebd.)

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba003575-0029-3

1533 trifft zu (nicht 1553, wie Lausser 1992 schrieb)

https://books.google.de/books?id=lg4rAQAAIAAJ&q=windhausen+hirnkofen

1495 war Wilhelm also noch am Leben.

Den jüngeren Wilhelm (siehe unten) betreffen die folgenden Belege:

1540 Darlehen von 6000 Gulden an Ottheinrich, JHVD 1903

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba003516-0116-8

1545/46 Geldgeber JHVD 1902

https://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba003515-0103-9

Georg der Jüngere

1491 der Jüngere genannt Rennwart

https://books.google.de/books?id=Aq1KAAAAcAAJ&pg=PA604

Diener 1501

https://books.google.de/books?id=Mhs3AAAAYAAJ&pg=PA83

Müllners Annalen

https://books.google.de/books?id=5fXiAAAAMAAJ&q=%22genannt+rennwarth%22

Pfleger zu Hilpoltstein, gestorben 1530, verheiratet mit Margaretha Spengler

https://books.google.de/books?id=zoP9ScDM0KUC&pg=PA387

https://books.google.de/books?id=-RtBAAAAcAAJ&pg=PA24

1510 März 11 Jorig von Hirnkofen gen. Reuwart Pfleger zum Hiltpoltstein

nach https://www.gda.bayern.de/findmitteldatenbank/

1527

https://books.google.de/books?id=BGQLAAAAQAAJ&pg=PA305

Dr. Diepolt/Theobald genannt Rennwart

markgräflicher Kanzler, Stadtpfarrer von Hof, Jurist der Reichsstadt Regensburg

https://books.google.de/books?id=7-k6AQAAIAAJ&pg=PA367 (Gefangennahme als Kanzler 1508)

https://books.google.de/books?id=G3YKAAAAIAAJ&pg=PA180 (1509 Kanzler)

https://books.google.de/books?id=q_c8u1QhMvcC&pg=PA115&lpg=PA115 (1517)

https://books.google.de/books?id=-I9mAAAAMAAJ&q=%22gen+rennwart%22 (Heimkofen)

https://books.google.de/books?id=twiJAAAAMAAJ&q=heimkofen (Heimkofen)

https://books.google.de/books?id=zBvZAAAAMAAJ&q=%22genannt+rennwart%22 (Gutachten)

https://books.google.de/books?id=hxloAAAAMAAJ&q=%22genannt+rennwart%22 (Kist zur Pfarrei Hof)

https://www.hospitalkirche-hof.de/Download/Pfarrbeschreibung1915.pdf (Pfarrer Hof)

https://books.google.de/books?id=ButDAAAAcAAJ&pg=PA419 (ca. 1521 in Regensburg)

Dr. jur. Johannes

Seine Schwester heiratete Georg von Hornstein, er selbst eine uneheliche Tochter des Grafen Hugo von Montfort. Er wurde von der Stadt Lauingen gefoltert. Im Rahmen des deswegen geführten Prozesses 1536/43 tritt auch sein Bruder Wilhelm (ca. 53 Jahre), Hofmeister der Grafen von Ortenberg in Österreich auf.

https://archive.org/stream/DieVonHornsteinUndVonHertensteinErlebnisse#page/n313/mode/2up

1493 imm. Ingolstadt

https://books.google.de/books?id=lqRbAAAAcAAJ&pg=PA53

Zur Herrschaft derer von Hirnkofen in der Markgrafschaft Burgau:

"Die Brüder Hirnkofen appellieren gegen das Urteil, da ihnen in den Ortschaften Rieder, Windhausen und Baumgarten die Obrigkeit und die hohe und niedere Gerichtsbarkeit zustehen würden" (Münchner RKG-Akten

https://www.google.de/search?q=hirnkofen+rieder+windhausen&tbm=bks )

Urfehde des Michael Hirnkover (ca. 1537?)

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg171/0108

Aufgrund des auf Jörg zurückgehenden Beinamens Rennwart darf man wohl Jörg d. J., Wilhelm d. J. und die Doktoren Johann und Theobald als Söhne des Übersetzers Wilhelm ansetzen.

Die ständische Einordnung der Familie ist angesichts der fehlenden Belege vor 1400 schwierig. Sie gehört eher an den unteren Rand des niederen Adels.

Nachtrag 8. März 2015: Frau Timann hat mir liebenswürdigerweise ein Exemplar des Jahrbuchs Heimat am Inn 1994/95 übersandt. Wie zu erwarten ergeben sich aus ihrem gründlichen Beitrag etliche Ergänzungen.

Timann geht vom Allianzwappen auf dem Gemälde der Schlacht von Pavia im Nationalmuseum aus. Barbara Hirnkoffer (Wappen: Hirnschale mit Hörnern) war mit dem noch in der Objektdatenbank

https://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=17222&viewType=detailView

irrtümlich als Maler angesehenen Rupert Heller dem Jüngeren zu Wasserburg, der zeitweilig auch als Bürgermeister amtierte, verheiratet und starb am 24. November 1553. Eine Einordnung ins Stemma der Familie gelingt jedoch nicht.

Timann kann weitere Belege zu Wilhelms von Hirnkofen Tätigkeit als Anwalt bzw. Rechtsberater in Nürnberg 1478-1483 beibringen (S. 123-125). Am 16. November 1502 war er bereits tot.

Nach dem Stemma S. 134 waren die von mir genannten Geschwister Dr. jur. Theobald (gestorben 1522), Dr, jur. Johannes (gestorben nicht vor 1537) und Wilhelm der Jüngere Söhne des Übersetzers Wilhelm.

1502 vertrat Dr. Theobald auch seine Brüder Christoph, Hans, Wilhelm, Sebald und Sigmund (S. 125). Daher ist es schlüssig, Georg nicht als Sohn Wilhelm des Älteren anzusehen. Den jüngeren Georg sieht Timann in dem 1477 in Ingolstadt immatrikulierten "Georg Hirnkofer de Hirnkofen alias Renbart", der 1490 in Nürnberg und später in Hilpoltstein erscheint (S. 129).

Die Lauinger Belege eines Jörg 1462/69 bezieht Timann auf einen älteren Bruder Wilhelms, während ich mir auch vorstellen könnte, dass sich die Belege für einen Jörg von 1420 bis 1469 auf Wilhelms Vater beziehen. Der wohl um 1460 geborene Jörg der Jüngere müsste dann aber im hohen Alter gezeugt worden sein. Um diese Konsequenz zu vermeiden, könnte man die Belege bis 1444 auf Jörgs/Wilhelms Vater, die ab 1456 auf einen Bruder Jörg (II) zu beziehen. 1490 bat Georg von Hirnkoffen den Nürnberger Rat in einer Fürschrift für seinen gleichnamigen Sohn. 1493 setzte sich der Abt von Königsbronn Elias Seng für den Sohn Georg seiner Schwester ein (S. 143 Anm. 94). Diese Belege erweisen, dass zwischen dem Jörg I. (spätestens 1478 tot) und Jörg III. (gestorben 1530) ein weiterer Jörg II. einzuschieben ist, der 1490 noch lebte.

Laut Totenschild im Martinsmünster zu Lauingen starb am 2. Juni 1559 Wilhelm von Hirnkofen als letzter seines Geschlechts (Abbildung Timann S. 131). Da das Wappenargument Timanns gegen die Identifizierung mit Wilhelm dem Jüngeren (oben bis 1546 im Raum Lauingen belegt) nicht zwingend ist, tendiere ich nicht dazu, in diesem Familienmitglied den Sohn Georgs (III.) zu sehen.

#forschung

KlausGraf - am Dienstag, 3. März 2015, 17:31 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung durch Vertreter der Stadt Augsburg, des Freistaats Bayern, der Diözese Augsburg, der Universität Augsburg und der TU München wurde heute der Notfallverbund Augsburg gegründet - als erster seiner Art in Bayern.

Folgende Einrichtungen kooperieren im Notfallverbund Augsburg: Stadtarchiv Augsburg, Staatsarchiv Augsburg, Archiv des Bistums Augsburg, Universitätsarchiv Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, Universitätsbibliothek Augsburg, Abt. Stadtarchäologie der Kunstsammlungen und Museen Augsburg, Diözesanmuseum St. Afra, Staatliches Textil- und Industriemuseum (tim), Architekturmuseum Schwaben.

Weitere Details zum Notfallverbund Augsburg finden sich unter:

https://www.notfallverbund-augsburg.de.

Ein - leider nicht in allen Details korrekter - Vorbericht in der Augsburger Allgemeinen ist unter https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Vorbereitet-auf-die-Katastrophe-id33157477.html zu finden.

Folgende Einrichtungen kooperieren im Notfallverbund Augsburg: Stadtarchiv Augsburg, Staatsarchiv Augsburg, Archiv des Bistums Augsburg, Universitätsarchiv Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, Universitätsbibliothek Augsburg, Abt. Stadtarchäologie der Kunstsammlungen und Museen Augsburg, Diözesanmuseum St. Afra, Staatliches Textil- und Industriemuseum (tim), Architekturmuseum Schwaben.

Weitere Details zum Notfallverbund Augsburg finden sich unter:

https://www.notfallverbund-augsburg.de.

Ein - leider nicht in allen Details korrekter - Vorbericht in der Augsburger Allgemeinen ist unter https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Vorbereitet-auf-die-Katastrophe-id33157477.html zu finden.

WernerLengger - am Dienstag, 3. März 2015, 17:21 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 3. März 2015, 16:50 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"wer kann helfen und kennt diese Wappen? Die Malerei befindet sich auf dem Vorsatz des zweiten Bandes der deutschen Bibel von Koberger 1483 aus der Bibliothek des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig. (Band 1 und 2 haben verschiedene Provenienzen, gehören also nicht zusammen). Der Einband des zweiten Bandes ist spätgotisch, mit Titelaufdruck (ähnlich wie bei Richenbach-Einbänden) und schwarz gefärbten Rollen- und Einzelstempeln. Diese Stempel haben wir bisher nicht nachweisen können.

Wir hoffen nun, über das Wappen etwas über einen möglichen Vorbesitzer herauszufinden.

Danke fürs Draufschauen und viele Grüße

Bettina Rüdiger, M.A.

Deutsche Nationalbibliothek " (Provenienz-L)

Wir hoffen nun, über das Wappen etwas über einen möglichen Vorbesitzer herauszufinden.

Danke fürs Draufschauen und viele Grüße

Bettina Rüdiger, M.A.

Deutsche Nationalbibliothek " (Provenienz-L)

KlausGraf - am Dienstag, 3. März 2015, 16:45 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Walt Crawford widmet sich auch den Open-Access-Artikel-Gebühren:

https://citesandinsights.info/civ15i4.pdf

https://citesandinsights.info/civ15i4.pdf

KlausGraf - am Dienstag, 3. März 2015, 16:16 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.bideutschland.de/download/file/Stellungnahme%20_Zukuenftige%20Entwicklung%20von%20b2i.pdf

"Leider hat sich trotz mehrfacher Bitte die Bayerische Staatsbibliothek nicht entschließen können, das Portal b2i bis zu einer endgültigen Entscheidung der DFG über den Neuantrag ohne Pflege und in reduzierter Funktion etc. offen zu halten".

"Leider hat sich trotz mehrfacher Bitte die Bayerische Staatsbibliothek nicht entschließen können, das Portal b2i bis zu einer endgültigen Entscheidung der DFG über den Neuantrag ohne Pflege und in reduzierter Funktion etc. offen zu halten".

KlausGraf - am Dienstag, 3. März 2015, 15:26 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://buergerschaffenwissen.de/webinar

Das Projektteam von "Bürger schaffen wissen" lädt zu zwei Webinars ein. Aus der Einladung: Citizen Science habe zunehmende "Bedeutung als Ansatz, der die Gesellschaft auf neuer Art in Forschungsprojekte miteinbezieht. Allerdings stammen die bekanntesten Projekte aus naturwissenschaftlichen Bereichen, vor allem im Naturschutz. In diesem Dialogforum kommen neue Impulse von außerhalb der Naturwissenschaften unter die Lupe. Im Rahmen von zwei interaktiven Webinars wird gefragt: Welche Ansätze und Konzepte existieren in den Geistes- und Sozialwissenschaften? Und inwiefern sind Impulse aus der transdisziplinären Forschung relevant? Wir laden Sie zur Diskussion herzlich ein:

* zum Webinar Geistes- und Sozialwissenschaften am Montag den 30. März von 12-14 Uhr.

* zum Webinar Transdisziplinäre Forschung am Freitag den 17. April von 12-14 Uhr.

Die Webinars sind Teil der Dialogforen des Projekt "BürGEr schaffen WISSen" (GEWISS) und werden vom GEWISS und dem ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung geleitet. Mehr Information und Anmeldung finden Sie unter: https://buergerschaffenwissen.de/webinar

Mehr Information zum GEWISS-Projekt: https://buergerschaffenwissen.de/ueber-uns/das-bausteinprogramm

Mehr Information zum ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung: https://www.isoe.de/das-isoe/

Für Rückfragen wenden Sie sich an lisa.pettibone@mfn-berlin.de."

Das Projektteam von "Bürger schaffen wissen" lädt zu zwei Webinars ein. Aus der Einladung: Citizen Science habe zunehmende "Bedeutung als Ansatz, der die Gesellschaft auf neuer Art in Forschungsprojekte miteinbezieht. Allerdings stammen die bekanntesten Projekte aus naturwissenschaftlichen Bereichen, vor allem im Naturschutz. In diesem Dialogforum kommen neue Impulse von außerhalb der Naturwissenschaften unter die Lupe. Im Rahmen von zwei interaktiven Webinars wird gefragt: Welche Ansätze und Konzepte existieren in den Geistes- und Sozialwissenschaften? Und inwiefern sind Impulse aus der transdisziplinären Forschung relevant? Wir laden Sie zur Diskussion herzlich ein:

* zum Webinar Geistes- und Sozialwissenschaften am Montag den 30. März von 12-14 Uhr.

* zum Webinar Transdisziplinäre Forschung am Freitag den 17. April von 12-14 Uhr.

Die Webinars sind Teil der Dialogforen des Projekt "BürGEr schaffen WISSen" (GEWISS) und werden vom GEWISS und dem ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung geleitet. Mehr Information und Anmeldung finden Sie unter: https://buergerschaffenwissen.de/webinar

Mehr Information zum GEWISS-Projekt: https://buergerschaffenwissen.de/ueber-uns/das-bausteinprogramm

Mehr Information zum ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung: https://www.isoe.de/das-isoe/

Für Rückfragen wenden Sie sich an lisa.pettibone@mfn-berlin.de."

TKluttig - am Montag, 2. März 2015, 22:47 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Goldene Jahrhundert der Reichen Herzöge (= Schriften aus den Museen der Stadt Landshut 34). Landshut: Museen der Stadt Landshut 2014. 352 S. mit zahlreichen, überwiegend farbigen Abbildungen.

Inhaltsverzeichnis

https://d-nb.info/1065395655/04

Am 1. März 2015 endete in Landshut eine bemerkenswerte Ausstellung über die Kultur in Bayern im 15. Jahrhundert. Flyer:

https://www.landshuter-hochzeit.de/fileadmin/pdf/Das-Goldene-Jahrhundert-der-Reichen-Herzoege.pdf

Gewohnt opulent dokumentiert ein Aufsatzband mit ausgezeichneten Reproduktionen den wissenschaftlichen Ertrag der Ausstellung. S. 341-347 steht ein allzu dürres Verzeichnis der Exponate, das noch nicht einmal Abbildungen im Band nachweist. Es ist eine Unsitte, solche Listen an die Stelle eines Katalogs mit Beschreibung der Objekte und Literaturangaben zu setzen:

https://archiv.twoday.net/stories/1022401066/

Der thematisch verwandte Katalog "Ritterwelten im Spätmittelalter" (Landshut 2009) war dagegen ausgesprochen ertragreich gerade in seinem Katalogteil.

Neben einigen historischen Beiträgen (Klaus Wolf über Ludwig den Bayern, Stefan Dicker über bayerisches Landesbewusstsein, Claudia Märtl über Herzog Ludwig den Reichen, Dr. Martin Mair und Eneas Silvius Piccolomini, Dorit-Maria Krenn zu Straubing als Residenz, Beatrix Schönewald zu Bayern-Landshut und Bayern-Ingolstadt) steht die Sachüberlieferung und die Kunstgeschichte im Vordergrund. Herausgreifen möchte ich die Ausführungen von Gerd Riedel/Claus Vetterling über eine archäologisch nachweisbare Ingolstädter Hafnerei, die durch ihre profanen Themen auffällt (S. 124-132). Mehrere Aufsätze widmen sich der berühmten Landshuter Hochzeit 1475 und ihrem Umfeld.

Zwei Personen aus dem 15. Jahrhundert werden detailliert porträtiert. Thomas Stangler bearbeitet den Kleriker Caspar Westendorfer (gestorben 1480/81), der unter anderem als Pfarrherr in Landshut amtierte. Max Tewes: "Ritter - Pilger - Fürstendiener" gilt dem Marschall Ulrich von Breitenstein (gestorben 1487), dessen Testament aus dem Jahr 1483 erhalten blieb.

Zu kurz kommt die literarische Überlieferung. Auch wenn Jakob Püterich von dem Landshuter Museumsleiter Franz Niehoff in seinem Vergleich zwischen Landshut und München S. 265 erwähnt wird, zeigt das unkritisch verwendete Etikett "Ritterromantik", dass dieser Themenbereich eher stiefmütterlich bearbeitet wurde.

Siehe dazu

https://archiv.twoday.net/stories/1022403078/

https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hebis:30-1137944

Verena Linseis bespricht kurz einen Reimspruch des Nürnbergers Hans Rosenplüt "Auf Herzog Ludwig von Bayern" aus dem Jahr 1460, der als Vorlage für das "Huldigungslied der Zünfte" der revitalisierten Landshuter Hochzeit diente (S. 329-331). Auf das Digitalisat der einzigen Dresdener Handschrift

https://digital.slub-dresden.de/id276819853/249

hätte sie hinweisen sollen.

Aus der Abrechnung des Landshuter Kammermeisters Hans Regeldorfer ediert Max Tewes S. 319-321 die Einträge zu den Musikern auf der Landshuter Hochzeit 1475 (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Herzogtum Bayern, Ämterrechnungen bis 1506, Nr. 509, Bl. 31v-33v). Die Heinemeyer'schen (=Schultze'schen) Editionsrichtlinien sind alles andere als "state of the art"!

S. 321 heißt es "Item Elsosser herolt geben das er weiter in die land wanndern wil ex iussu domini 6 gld r". Hingewiesen wird zu dem Herold Elsässer [den ich nicht mehr für Rüxner halte] auf meinen Beitrag zum Katalog "Ritterwelten", aber Tewes hat leider übersehen, dass ich dieser Person (bzw. weiteren Namensträgern) am 13. April 2012 einen eigenen Forschungsbeitrag gewidmet hatte:

https://archiv.twoday.net/stories/96992064/

Schließlich noch eine Kleinigkeit: Redakteure sollten darauf achten, dass bei Internetadressen nur die vorgesehenen Permanentlinks Verwendung finden. Es ist eher peinlich, wenn S. 93 Anm. 26 und S. 191 Anm. 72 völlig überflüssiger URL-Müll in der Anmerkung steht, obwohl das MDZ dauerhafte Zitierlinks anbietet. Siehe dazu

https://archiv.twoday.net/stories/706566279/

Ein Register ist leider nicht vorhanden!

Inhaltsverzeichnis

https://d-nb.info/1065395655/04

Am 1. März 2015 endete in Landshut eine bemerkenswerte Ausstellung über die Kultur in Bayern im 15. Jahrhundert. Flyer:

https://www.landshuter-hochzeit.de/fileadmin/pdf/Das-Goldene-Jahrhundert-der-Reichen-Herzoege.pdf

Gewohnt opulent dokumentiert ein Aufsatzband mit ausgezeichneten Reproduktionen den wissenschaftlichen Ertrag der Ausstellung. S. 341-347 steht ein allzu dürres Verzeichnis der Exponate, das noch nicht einmal Abbildungen im Band nachweist. Es ist eine Unsitte, solche Listen an die Stelle eines Katalogs mit Beschreibung der Objekte und Literaturangaben zu setzen:

https://archiv.twoday.net/stories/1022401066/

Der thematisch verwandte Katalog "Ritterwelten im Spätmittelalter" (Landshut 2009) war dagegen ausgesprochen ertragreich gerade in seinem Katalogteil.

Neben einigen historischen Beiträgen (Klaus Wolf über Ludwig den Bayern, Stefan Dicker über bayerisches Landesbewusstsein, Claudia Märtl über Herzog Ludwig den Reichen, Dr. Martin Mair und Eneas Silvius Piccolomini, Dorit-Maria Krenn zu Straubing als Residenz, Beatrix Schönewald zu Bayern-Landshut und Bayern-Ingolstadt) steht die Sachüberlieferung und die Kunstgeschichte im Vordergrund. Herausgreifen möchte ich die Ausführungen von Gerd Riedel/Claus Vetterling über eine archäologisch nachweisbare Ingolstädter Hafnerei, die durch ihre profanen Themen auffällt (S. 124-132). Mehrere Aufsätze widmen sich der berühmten Landshuter Hochzeit 1475 und ihrem Umfeld.

Zwei Personen aus dem 15. Jahrhundert werden detailliert porträtiert. Thomas Stangler bearbeitet den Kleriker Caspar Westendorfer (gestorben 1480/81), der unter anderem als Pfarrherr in Landshut amtierte. Max Tewes: "Ritter - Pilger - Fürstendiener" gilt dem Marschall Ulrich von Breitenstein (gestorben 1487), dessen Testament aus dem Jahr 1483 erhalten blieb.

Zu kurz kommt die literarische Überlieferung. Auch wenn Jakob Püterich von dem Landshuter Museumsleiter Franz Niehoff in seinem Vergleich zwischen Landshut und München S. 265 erwähnt wird, zeigt das unkritisch verwendete Etikett "Ritterromantik", dass dieser Themenbereich eher stiefmütterlich bearbeitet wurde.

Siehe dazu

https://archiv.twoday.net/stories/1022403078/

https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hebis:30-1137944

Verena Linseis bespricht kurz einen Reimspruch des Nürnbergers Hans Rosenplüt "Auf Herzog Ludwig von Bayern" aus dem Jahr 1460, der als Vorlage für das "Huldigungslied der Zünfte" der revitalisierten Landshuter Hochzeit diente (S. 329-331). Auf das Digitalisat der einzigen Dresdener Handschrift

https://digital.slub-dresden.de/id276819853/249

hätte sie hinweisen sollen.

Aus der Abrechnung des Landshuter Kammermeisters Hans Regeldorfer ediert Max Tewes S. 319-321 die Einträge zu den Musikern auf der Landshuter Hochzeit 1475 (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Herzogtum Bayern, Ämterrechnungen bis 1506, Nr. 509, Bl. 31v-33v). Die Heinemeyer'schen (=Schultze'schen) Editionsrichtlinien sind alles andere als "state of the art"!

S. 321 heißt es "Item Elsosser herolt geben das er weiter in die land wanndern wil ex iussu domini 6 gld r". Hingewiesen wird zu dem Herold Elsässer [den ich nicht mehr für Rüxner halte] auf meinen Beitrag zum Katalog "Ritterwelten", aber Tewes hat leider übersehen, dass ich dieser Person (bzw. weiteren Namensträgern) am 13. April 2012 einen eigenen Forschungsbeitrag gewidmet hatte:

https://archiv.twoday.net/stories/96992064/

Schließlich noch eine Kleinigkeit: Redakteure sollten darauf achten, dass bei Internetadressen nur die vorgesehenen Permanentlinks Verwendung finden. Es ist eher peinlich, wenn S. 93 Anm. 26 und S. 191 Anm. 72 völlig überflüssiger URL-Müll in der Anmerkung steht, obwohl das MDZ dauerhafte Zitierlinks anbietet. Siehe dazu

https://archiv.twoday.net/stories/706566279/

Ein Register ist leider nicht vorhanden!

KlausGraf - am Montag, 2. März 2015, 22:36 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.derwesten.de/kultur/nrw-verhaengt-exportverbot-ueber-teil-der-westlb-kunstsammlung-id10412352.html

"Der Sachverständigen- Ausschuss des Landes NRW habe empfohlen, elf der zwölf von ihm begutachteten Werke in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes aufzunehmen, teilte Kulturministerin Ute Schäfer (SPD) am Montag mit. Dazu gehören zwei Stradivari-Violinen sowie Werke berühmter Künstler wie August Macke, Henry Moore oder Max Ernst. [...] Die WestLB-Nachfolgerin Portigon muss im Zuge der Abwicklung der einstigen Landesbank die fast 400 Objekte umfassende Kunstsammlung zu Marktpreisen verkaufen."

"Der Sachverständigen- Ausschuss des Landes NRW habe empfohlen, elf der zwölf von ihm begutachteten Werke in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes aufzunehmen, teilte Kulturministerin Ute Schäfer (SPD) am Montag mit. Dazu gehören zwei Stradivari-Violinen sowie Werke berühmter Künstler wie August Macke, Henry Moore oder Max Ernst. [...] Die WestLB-Nachfolgerin Portigon muss im Zuge der Abwicklung der einstigen Landesbank die fast 400 Objekte umfassende Kunstsammlung zu Marktpreisen verkaufen."

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.rp-online.de/nrw/staedte/koeln/koelner-stadtarchiv-96-prozent-der-dokumente-wieder-nutzbar-aid-1.4914369

Update:

https://www.deutschlandradiokultur.de/stadtarchiv-das-gedaechtnis-von-koeln-arbeitet-wieder.1013.de.html?dram%3Aarticle_id=313102

Update:

https://www.deutschlandradiokultur.de/stadtarchiv-das-gedaechtnis-von-koeln-arbeitet-wieder.1013.de.html?dram%3Aarticle_id=313102

KlausGraf - am Montag, 2. März 2015, 18:21 - Rubrik: Kommunalarchive

Seit dem Jahr 1725 war von dem gereimten "Ehrenbrief" (1462) des bayerischen Adeligen Jakob Püterich von Reichertshausen, der wichtigsten Quelle für das literarische Leben des Adels im 15. Jahrhundert, nur eine einzige Handschrift (um 1600) bekannt, die 1997 in einem finanziellen Kraftakt mit Hilfe der Kulturstiftung der Länder und der Bayerischen Landesstiftung mutmaßlich für einen Millionenbetrag von der Bayerischen Staatsbibliothek angekauft wurde. Im Februar 2015 konnte ich mit der sogenannten Trenbach-Chronik des Niederösterreichischen Landesarchivs St. Pölten (1590) eine zweite Handschrift publizieren, vermutlich die unmittelbare Vorlage der Münchner. Die wissenschaftliche Veröffentlichung eines so bedeutenden Funds erfolgte erstmals in einem Blog, dem Frühneuzeit-Blog der RWTH Aachen.

Klaus Graf: Fiktion und Geschichte: Die angebliche Chronik Wenzel Grubers, Greisenklage, Johann Hollands Turnierreime und eine Zweitüberlieferung von Jakob Püterichs Ehrenbrief in der Trenbach-Chronik (1590). In: Frühneuzeit-Blog der RWTH vom 10. Februar 2015

https://frueheneuzeit.hypotheses.org/1847

bzw. in:

Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte, 28. Februar 2015, https://mittelalter.hypotheses.org/5283 (ISSN 2197-6120) - mit PDF (42 Seiten, 248 Anmerkungen)

Der Beitrag steht in beiden Fällen unter der Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/.

Das PDF ist einsehbar auch auf Commons:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klaus-Graf-Fiktion-und-Geschichte-pdf_a1.pdf

Eric Steinhauers Stellungnahme zum Publikationsort:

Bei Inetbib hat Klaus Graf auf die Publikation eines wichtigen Handschriftenfundes auf dem Frühneuzeit-Blog hingewiesen.

Zur Sache selbst kann ich nichts sagen. Geht es aber um die Form, so ist die Sache eine echte Bombe. Hier wird ein Text im einem Blog publiziert, an dem NIEMAND, der sorgfältig wissenschaftlich arbeitet, vorbeigehen darf, will er sich nicht den Vorwurf unsauberer Arbeit gefallen lassen. Damit zwingt Klaus Graf die Zunft quasi ins Internet und in die Blogosphäre.

Man kann darüber diskutieren, ob es nicht besser gewesen wäre, auf dem Blog eine kürzere Beschreibung zu liefern (ich denke so) und den Langtext besser auf einem Repositorium zu deponieren.

Merkwürdig ist nur, dass auf Inetbib niemand (!!) die Sache diskutiert hat. Entweder lesen da nur noch Leute, die allein an Stellenausschreibungen und Fortbildungsankündigungen interessiert sind, oder man hat nicht gemerkt, welchen Fehdehandschuh Klaus Graf da hingeworfen hat.

Beides ist bedenklich.

https://esteinhauer.tumblr.com/post/110815859485/der-fehdehandschuh

Natürlich habe ich auch drei (Glückwunsch-)Mails erhalten, die eine Publikation in einer gedruckten Zeitschrift anregten.

Die Herzog August Bibliothek, die Blogs Rezensionsexemplare verweigert, hat den Blogeintrag katalogisiert und gespeichert:

https://opac.lbs-braunschweig.gbv.de/DB=2/XMLPRS=N/PPN?PPN=818425644

Im Frühneuzeit-Blog haben sich Hartmut Bock und Herbert W. Wurster in den Kommentaren zum Fund geäußert.

Der Germanist Johannes Janota (Augsburg) schrieb mir (zitiert mit freundlicher Genehmigung): "herzlichen Glückwunsch! Das ist wirklich ein toller Fund, dessen Bedeutung Sie für die Historiker und die Literarhistoriker mit größter Sachkenntnis herausgearbeitet haben. Beide Disziplinen können auf dieser soliden Grundlage bestens aufbauen. Hoffentlich geschieht das auch." (Hervorhebung von mir).

Volker Honemann: "eine spannende Lektüre! - Und vor allem der Püterich-Fund ist aufregend - das übrige überzeugend"

Ein renommierter Historiker sprach von einem "Monument kritischer Gelehrsamkeit, in dem unendlich viel enthalten ist", einer der führenden Altgermanisten antwortete auf den Hinweis: "und ob mich das interessiert. Es ist wirklich eine Sensation. Glückwunsch!

Die Münchner werden lange Gesichter machen. Wenn ich an die Gebühren denke, die sie für Scans/Repros verlangen, gönne ich es ihnen".

Die Wikipedia hebt in ihrem Artikel über mich hervor: "Laut dem Mediävistik-Fachportal Mediaevum.de war dies "[v]ermutlich das erste Mal in der Geschichte der Geisteswissenschaften[, dass] eine so wichtige Entdeckung nicht in einer Fachzeitschrift, sondern in einem Blog wissenschaftlich dokumentiert [wurde]"

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Klaus_Graf_(Historiker)&oldid=139088524

nach

https://blog.mediaevum.de//index.php?/archives/9-Neue-Handschrift-von-Pueterichs-Ehrenbrief.html

Weitere Hinweise in der Wikipedia:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_P%C3%BCterich_von_Reichertshausen&oldid=139181435

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ehrenbrief_(P%C3%BCterich)&oldid=139172942

Print- und Online-Medien außerhalb der Social Media waren bisher nicht an dem Fund interessiert, obwohl immer wieder manches als Pressemeldung durchs virtuelle Dorf getrieben wurde, was erheblich weniger wichtig einzuschätzen ist. Liegt es auch am unbekannten 15. Jahrhundert? Ein Parzival-Schnipsel oder ein neues Luthertextchen würden hysterisch bejubelt.

Autorenbild Püterichs in der bisher einzig bekannten Handschrift Cgm 9220

Autorenbild Püterichs in der bisher einzig bekannten Handschrift Cgm 9220

Klaus Graf: Fiktion und Geschichte: Die angebliche Chronik Wenzel Grubers, Greisenklage, Johann Hollands Turnierreime und eine Zweitüberlieferung von Jakob Püterichs Ehrenbrief in der Trenbach-Chronik (1590). In: Frühneuzeit-Blog der RWTH vom 10. Februar 2015

https://frueheneuzeit.hypotheses.org/1847

bzw. in:

Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte, 28. Februar 2015, https://mittelalter.hypotheses.org/5283 (ISSN 2197-6120) - mit PDF (42 Seiten, 248 Anmerkungen)

Der Beitrag steht in beiden Fällen unter der Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/.

Das PDF ist einsehbar auch auf Commons:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klaus-Graf-Fiktion-und-Geschichte-pdf_a1.pdf

Eric Steinhauers Stellungnahme zum Publikationsort:

Bei Inetbib hat Klaus Graf auf die Publikation eines wichtigen Handschriftenfundes auf dem Frühneuzeit-Blog hingewiesen.

Zur Sache selbst kann ich nichts sagen. Geht es aber um die Form, so ist die Sache eine echte Bombe. Hier wird ein Text im einem Blog publiziert, an dem NIEMAND, der sorgfältig wissenschaftlich arbeitet, vorbeigehen darf, will er sich nicht den Vorwurf unsauberer Arbeit gefallen lassen. Damit zwingt Klaus Graf die Zunft quasi ins Internet und in die Blogosphäre.

Man kann darüber diskutieren, ob es nicht besser gewesen wäre, auf dem Blog eine kürzere Beschreibung zu liefern (ich denke so) und den Langtext besser auf einem Repositorium zu deponieren.

Merkwürdig ist nur, dass auf Inetbib niemand (!!) die Sache diskutiert hat. Entweder lesen da nur noch Leute, die allein an Stellenausschreibungen und Fortbildungsankündigungen interessiert sind, oder man hat nicht gemerkt, welchen Fehdehandschuh Klaus Graf da hingeworfen hat.

Beides ist bedenklich.

https://esteinhauer.tumblr.com/post/110815859485/der-fehdehandschuh

Natürlich habe ich auch drei (Glückwunsch-)Mails erhalten, die eine Publikation in einer gedruckten Zeitschrift anregten.

Die Herzog August Bibliothek, die Blogs Rezensionsexemplare verweigert, hat den Blogeintrag katalogisiert und gespeichert:

https://opac.lbs-braunschweig.gbv.de/DB=2/XMLPRS=N/PPN?PPN=818425644

Im Frühneuzeit-Blog haben sich Hartmut Bock und Herbert W. Wurster in den Kommentaren zum Fund geäußert.

Der Germanist Johannes Janota (Augsburg) schrieb mir (zitiert mit freundlicher Genehmigung): "herzlichen Glückwunsch! Das ist wirklich ein toller Fund, dessen Bedeutung Sie für die Historiker und die Literarhistoriker mit größter Sachkenntnis herausgearbeitet haben. Beide Disziplinen können auf dieser soliden Grundlage bestens aufbauen. Hoffentlich geschieht das auch." (Hervorhebung von mir).

Volker Honemann: "eine spannende Lektüre! - Und vor allem der Püterich-Fund ist aufregend - das übrige überzeugend"

Ein renommierter Historiker sprach von einem "Monument kritischer Gelehrsamkeit, in dem unendlich viel enthalten ist", einer der führenden Altgermanisten antwortete auf den Hinweis: "und ob mich das interessiert. Es ist wirklich eine Sensation. Glückwunsch!

Die Münchner werden lange Gesichter machen. Wenn ich an die Gebühren denke, die sie für Scans/Repros verlangen, gönne ich es ihnen".

Die Wikipedia hebt in ihrem Artikel über mich hervor: "Laut dem Mediävistik-Fachportal Mediaevum.de war dies "[v]ermutlich das erste Mal in der Geschichte der Geisteswissenschaften[, dass] eine so wichtige Entdeckung nicht in einer Fachzeitschrift, sondern in einem Blog wissenschaftlich dokumentiert [wurde]"

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Klaus_Graf_(Historiker)&oldid=139088524

nach

https://blog.mediaevum.de//index.php?/archives/9-Neue-Handschrift-von-Pueterichs-Ehrenbrief.html

Weitere Hinweise in der Wikipedia:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_P%C3%BCterich_von_Reichertshausen&oldid=139181435

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ehrenbrief_(P%C3%BCterich)&oldid=139172942

Print- und Online-Medien außerhalb der Social Media waren bisher nicht an dem Fund interessiert, obwohl immer wieder manches als Pressemeldung durchs virtuelle Dorf getrieben wurde, was erheblich weniger wichtig einzuschätzen ist. Liegt es auch am unbekannten 15. Jahrhundert? Ein Parzival-Schnipsel oder ein neues Luthertextchen würden hysterisch bejubelt.

Autorenbild Püterichs in der bisher einzig bekannten Handschrift Cgm 9220

Autorenbild Püterichs in der bisher einzig bekannten Handschrift Cgm 9220KlausGraf - am Montag, 2. März 2015, 16:05 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Stephan Speicher hat am Freitag, dem 27. Februar 2015 S. 14 in der Süddeutschen Zeitung über den drohenden Ausverkauf der Sammlung Otto Schäfer in Schweinfurt berichtet.

Auszüge:

"Der Schweinfurter Fall ist

in der Fachöffentlichkeit auf ziemliche Resonanz

gestoßen, das ist ganz wesentlich

ein Verdienst des Aachener Historikers

Klaus Graf und seines Weblogs „Archivalia“

(archiv.twoday.net). Graf wies auch auf

einen Artikel in der Mainpost hin, der berichtet,

aus der Bayerischen Staatsbibliothek

sei die Auskunft gekommen, „das

Konvolut enthalte keine wesentlichen Unikate,

einer Ausfuhr stehe nichts im Wege“ [...]

Der Germanist

Volker Honemann von der Universität

Münster hat ein Gutachten erstattet und

rühmt vor allem die inhaltliche Geschlossenheit

der Sammlung. Schwerpunkte

sind vorlutherische Bibelübersetzungen,

Legendensammlungen, Erzählliteratur

und Geschichtsschreibung, das weitaus

meiste deutschsprachig. [...]

Den Zusammenhang zu erhalten

setzte den entschlossenen Einsatz der

öffentlichen Hand, insbesondere des Freistaats

Bayern voraus. Dafür gibt es keine

Anzeichen. [...]

Man kann den Verkauf der Bücher

durch die Otto Schäfer Stiftung e.V. nur bedauern,

er ist ein Jammer. Ihn zu tadeln, ist

nicht so einfach. Der Vorsitzende, Otto G.

Schäfer, verweist darauf, dass vor mehr als

zwanzig Jahren, als erste Bände verkauft

werden mussten, die Sammlung geprüft

wurde. Damals gelangten 13 oder 14 Bände

auf die Liste geschützten Kulturguts, die

anderen eben nicht. Nun spricht weder wissenschaftlich

noch rechtlich etwas dagegen,

das damalige Urteil zu revidieren.

Aber sich daran zu orientieren, das darf

man der Stiftung nicht verargen.

Vor allem aber fließen die Erlöse nicht

Privatleuten zu, die es sich davon gut gehen

ließen. Sie sollen der langfristigen Erhaltung

des Museums Otto Schäfer dienen.

Das lebt fast ganz aus den Zinserträ-

gen der Stiftung. Zuwendungen von Stadt

oder Freistaat gibt es nicht. Die Stiftung

aber steckt wie andere auchin den Schwierigkeiten

der Niedrigzinsphase. Wenn der

Zinsfuß sinkt,muss die Kapitalbasis erweitert

werden, diesem Zweck sollen die Verkäufe

dienen. Wenn die Geschäfte abgewickelt

sind, will Schäfer das neue Konzept

für Museum und Stiftung, ihre Erhaltung

und Entwicklung vorstellen. Auch die

Stadt Schweinfurt will Hilfe anbieten. Aber

sehr wahrscheinlich ist es nicht, dass sich

der Verlust der 195 Bände noch abwehren

lässt."

Siehe auch

https://archiv.twoday.net/search?q=schweinfurt

Auszüge:

"Der Schweinfurter Fall ist

in der Fachöffentlichkeit auf ziemliche Resonanz

gestoßen, das ist ganz wesentlich

ein Verdienst des Aachener Historikers

Klaus Graf und seines Weblogs „Archivalia“

(archiv.twoday.net). Graf wies auch auf

einen Artikel in der Mainpost hin, der berichtet,

aus der Bayerischen Staatsbibliothek

sei die Auskunft gekommen, „das

Konvolut enthalte keine wesentlichen Unikate,

einer Ausfuhr stehe nichts im Wege“ [...]

Der Germanist

Volker Honemann von der Universität

Münster hat ein Gutachten erstattet und

rühmt vor allem die inhaltliche Geschlossenheit

der Sammlung. Schwerpunkte

sind vorlutherische Bibelübersetzungen,

Legendensammlungen, Erzählliteratur

und Geschichtsschreibung, das weitaus

meiste deutschsprachig. [...]

Den Zusammenhang zu erhalten

setzte den entschlossenen Einsatz der

öffentlichen Hand, insbesondere des Freistaats

Bayern voraus. Dafür gibt es keine

Anzeichen. [...]

Man kann den Verkauf der Bücher

durch die Otto Schäfer Stiftung e.V. nur bedauern,

er ist ein Jammer. Ihn zu tadeln, ist

nicht so einfach. Der Vorsitzende, Otto G.

Schäfer, verweist darauf, dass vor mehr als

zwanzig Jahren, als erste Bände verkauft

werden mussten, die Sammlung geprüft

wurde. Damals gelangten 13 oder 14 Bände

auf die Liste geschützten Kulturguts, die

anderen eben nicht. Nun spricht weder wissenschaftlich

noch rechtlich etwas dagegen,

das damalige Urteil zu revidieren.

Aber sich daran zu orientieren, das darf

man der Stiftung nicht verargen.

Vor allem aber fließen die Erlöse nicht

Privatleuten zu, die es sich davon gut gehen

ließen. Sie sollen der langfristigen Erhaltung

des Museums Otto Schäfer dienen.

Das lebt fast ganz aus den Zinserträ-

gen der Stiftung. Zuwendungen von Stadt

oder Freistaat gibt es nicht. Die Stiftung

aber steckt wie andere auchin den Schwierigkeiten

der Niedrigzinsphase. Wenn der

Zinsfuß sinkt,muss die Kapitalbasis erweitert

werden, diesem Zweck sollen die Verkäufe

dienen. Wenn die Geschäfte abgewickelt

sind, will Schäfer das neue Konzept

für Museum und Stiftung, ihre Erhaltung

und Entwicklung vorstellen. Auch die

Stadt Schweinfurt will Hilfe anbieten. Aber

sehr wahrscheinlich ist es nicht, dass sich

der Verlust der 195 Bände noch abwehren

lässt."

Siehe auch

https://archiv.twoday.net/search?q=schweinfurt

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 2. März 2015, 01:14 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=35749 mit nicht anklickbaren Links.

KlausGraf - am Montag, 2. März 2015, 00:44 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Schreg nennt auch seinen Beitrag in Archivalia unter den Links:

https://archaeologik.blogspot.de/2015/03/is-wutet-im-museum-von-mossul-syrien.html

https://www.facebook.com/letemps.ch?fref=photo

https://www.facebook.com/letemps.ch?fref=photo

https://archaeologik.blogspot.de/2015/03/is-wutet-im-museum-von-mossul-syrien.html

https://www.facebook.com/letemps.ch?fref=photo

https://www.facebook.com/letemps.ch?fref=photonoch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es geht um das Gebetbuch der Maria von Geldern

https://bifolium.ub.rug.nl/2015/03/01/save-the-prayerbook-of-mary-of-guelders/

https://bifolium.ub.rug.nl/2015/03/01/save-the-prayerbook-of-mary-of-guelders/

KlausGraf - am Montag, 2. März 2015, 00:37 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.stadtarchiv-worms.findbuch.net/php/main.php?ar_id=3709

Eine kleine Anzahl von Postkarten kann ohne Wasserzeichen eingesehen werden (nicht für mobile Geräte geeignet, da AUGIAS).

Eine kleine Anzahl von Postkarten kann ohne Wasserzeichen eingesehen werden (nicht für mobile Geräte geeignet, da AUGIAS).

KlausGraf - am Montag, 2. März 2015, 00:25 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 2. März 2015, 00:21 - Rubrik: Bildquellen

KlausGraf - am Montag, 2. März 2015, 00:19 - Rubrik: English Corner

Dem Kunsthandel gefällt das natürlich nicht.

https://www.zeit.de/2015/07/kunstmarkt-verbot-ausfuhr-nationales-kuturgut/komplettansicht

https://www.zeit.de/2015/07/kunstmarkt-verbot-ausfuhr-nationales-kuturgut/komplettansicht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ob die Akte aus dem Jahr 1936 von Interesse sein wird, kann ich noch nicht sagen. Es hat den Anschein, als handle es sich um eine Untersuchung zur Absturzursache. Sobald ich neue Erkenntnisse habe, werde ich diese im vierprinzen blog veröffentlichen.

Im Übrigen konnte ich in Erfahrung bringen, dass im Staatsarchiv Bückeburg eine umfangreiche Akte zum Absturz lagert.

Einsichtnahme wird - von wem wohl ?- natürlich verweigert.

https://www.vierprinzen.com/2015/02/wer-war-der-pilot-der-ford-tri-motor-am.html

update 4. März 2015:

Antwort des Special Collections department at the University of Miami Libraries.

"Attached to this email are two PDF scans, both featuring newspaper clippings. These two scans represent the entirety of the folder."

Special Collections

University of Miami Libraries

1300 Memorial Drive, 8th Floor

Coral Gables, FL 33124-0320

305-284-3247

Es handelt sich um das Archiv der Fluggesellschaft Pan American Airways. Die Beschreibung der "Akte" lautet:

Folder 1 120a 57: Ford Tri-Motored Airline: South of Mexico City, Captain Freciado J. Acosta, 1936.

Thematik: Disasters

Unverständlich, dass sich die Akte der Pan American aus zwei Zeitungsausschnitten zusammensetzt.

Im Übrigen konnte ich in Erfahrung bringen, dass im Staatsarchiv Bückeburg eine umfangreiche Akte zum Absturz lagert.

Einsichtnahme wird - von wem wohl ?- natürlich verweigert.

https://www.vierprinzen.com/2015/02/wer-war-der-pilot-der-ford-tri-motor-am.html

update 4. März 2015:

Antwort des Special Collections department at the University of Miami Libraries.

"Attached to this email are two PDF scans, both featuring newspaper clippings. These two scans represent the entirety of the folder."

Special Collections

University of Miami Libraries

1300 Memorial Drive, 8th Floor

Coral Gables, FL 33124-0320

305-284-3247

Es handelt sich um das Archiv der Fluggesellschaft Pan American Airways. Die Beschreibung der "Akte" lautet:

Folder 1 120a 57: Ford Tri-Motored Airline: South of Mexico City, Captain Freciado J. Acosta, 1936.

Thematik: Disasters

Unverständlich, dass sich die Akte der Pan American aus zwei Zeitungsausschnitten zusammensetzt.

vom hofe - am Samstag, 28. Februar 2015, 20:40 - Rubrik: Herrschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen