https://www.artivisive.sns.it/archivio_caricatura.html

19. Jahrhundert.

Via

https://filstoria.hypotheses.org/12185

19. Jahrhundert.

Via

https://filstoria.hypotheses.org/12185

KlausGraf - am Freitag, 20. Februar 2015, 14:26 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bei Karten sollten auch sehr kleine Beschriftungen bequem im Digitalisat lesbar sein. ist das nicht der Fall, kann man es ganz sein lassen.

Das LA NRW meldet:

"Der größte archivische Kartenbestand am Niederrhein ist jetzt online einsehbar! Dank DFG-Förderung erfolgte eine Digitalisierung des Sammelbestandes RW Karten der Abteilung Rheinland mit über 10.000 historischen Karten ( https://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&id=2889&tektId=7198 ) sowie weiterer Kartenbestände."

Das ist an sich erfreulich. Hinsichtlich der Auflösung ergibt sich ein gemischtes Bild. Bei Stichproben stieß ich auf etliche Karten, deren Auflösung ausreichend ist, aber auch auf topographische Karten, bei denen ein weitergehender Zoom erforderlich wäre. Gerade bei Karten ist es von entscheidender Bedeutung, dass man auch kleine Details - wie im Original - nachvollziehen kann.

Das LA NRW meldet:

"Der größte archivische Kartenbestand am Niederrhein ist jetzt online einsehbar! Dank DFG-Förderung erfolgte eine Digitalisierung des Sammelbestandes RW Karten der Abteilung Rheinland mit über 10.000 historischen Karten ( https://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&id=2889&tektId=7198 ) sowie weiterer Kartenbestände."

Das ist an sich erfreulich. Hinsichtlich der Auflösung ergibt sich ein gemischtes Bild. Bei Stichproben stieß ich auf etliche Karten, deren Auflösung ausreichend ist, aber auch auf topographische Karten, bei denen ein weitergehender Zoom erforderlich wäre. Gerade bei Karten ist es von entscheidender Bedeutung, dass man auch kleine Details - wie im Original - nachvollziehen kann.

Ausgehend von den auf der DOI-Website aufgeführten DOI Registration Agencies

https://www.doi.org/registration_agencies.html

informativer:

https://www.doi.org/RA_Coverage.html

fand ich folgende DOI-Metadaten-Suchdienste in europäischen Sprachen:

DataCite

https://search.datacite.org/ui

CrossRef:

https://search.crossref.org/

Zu Überschneidungen zwischen Crossref und anderen Agencies:

https://www.crossref.org/CrossTech/

mEDRA:

https://www.medra.org/en/search.htm

EIDR (ohne DOI-Auflösung):

https://ui.eidr.org/search

Publications Office of the European Union (ohne DOI-Auflösung):

https://bookshop.europa.eu/en/search/advanced/

Weitere Suchdienste lassen sich über Partnereinrichtungen der Agencies finden, z. B. für DataCite:

https://www.datacite.org/about-datacite/members

stieß ich auf:

Da-ra, dahinter stehen GESIS und ZBW (als allocation agencies):

https://www.da-ra.de/dara/study/web_search_extern?lang=de&mdlang=de

Da-ra arbeitet DataCite-konform:

https://www.da-ra.de/en/about-us/da-ra-policy/

Bei der Registrierung bedient es sich des DataCite-Dienstes (s.

Tz. 3):

https://www.da-ra.de/fileadmin/media/da-ra.de/PDFs/daraPolicy-deV3-20141201-final.pdf

ANDS (Australien):

https://researchdata.ands.org.au/

https://ands.org.au/guides/data-citation-awareness.html

"ANDS Cite My Data Service provides datasets with a unique and traceable identifier (a DOI). Data which has a DOI and is discoverable through data portals such as such as Research Data Australia"

IEDA:

https://www.iedadata.org/doi/search

gefunden via:

https://www.earthchem.org/library

"EarthChem Library is part of IEDA, a publication agent with the

DataCite consortium."

https://www.doi.org/registration_agencies.html

informativer:

https://www.doi.org/RA_Coverage.html

fand ich folgende DOI-Metadaten-Suchdienste in europäischen Sprachen:

DataCite

https://search.datacite.org/ui

CrossRef:

https://search.crossref.org/

Zu Überschneidungen zwischen Crossref und anderen Agencies:

https://www.crossref.org/CrossTech/

mEDRA:

https://www.medra.org/en/search.htm

EIDR (ohne DOI-Auflösung):

https://ui.eidr.org/search

Publications Office of the European Union (ohne DOI-Auflösung):

https://bookshop.europa.eu/en/search/advanced/

Weitere Suchdienste lassen sich über Partnereinrichtungen der Agencies finden, z. B. für DataCite:

https://www.datacite.org/about-datacite/members

stieß ich auf:

Da-ra, dahinter stehen GESIS und ZBW (als allocation agencies):

https://www.da-ra.de/dara/study/web_search_extern?lang=de&mdlang=de

Da-ra arbeitet DataCite-konform:

https://www.da-ra.de/en/about-us/da-ra-policy/

Bei der Registrierung bedient es sich des DataCite-Dienstes (s.

Tz. 3):

https://www.da-ra.de/fileadmin/media/da-ra.de/PDFs/daraPolicy-deV3-20141201-final.pdf

ANDS (Australien):

https://researchdata.ands.org.au/

https://ands.org.au/guides/data-citation-awareness.html

"ANDS Cite My Data Service provides datasets with a unique and traceable identifier (a DOI). Data which has a DOI and is discoverable through data portals such as such as Research Data Australia"

IEDA:

https://www.iedadata.org/doi/search

gefunden via:

https://www.earthchem.org/library

"EarthChem Library is part of IEDA, a publication agent with the

DataCite consortium."

IngridStrauch - am Freitag, 20. Februar 2015, 13:30 - Rubrik: Suchen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die SLUB Dresden hat Anfang des Jahres fast 4.000 Bilder von Provenienzmerkmalen in der Deutschen Fotothek veröffentlicht, teilt Jana Kocourek in der Mailingliste Provenienz mit.

https://www.deutschefotothek.de/gallery/freitext/provenienzmerkmale

https://www.deutschefotothek.de/gallery/freitext/provenienzmerkmale

KlausGraf - am Freitag, 20. Februar 2015, 13:28 - Rubrik: Hilfswissenschaften

Der folgende Beitrag erschien soeben in:

https://kulturgut.hypotheses.org/426

Florian Sepp hat im Weblog Geschichte Bayerns eine gründliche Dokumentation vorgelegt: ''Die Tegernseer Schlossbibliothek und ihr Ende'' - zur Zerstreuung und Verscherbelung der vor allem im 19. Jahrhundert zusammengetragenen Bibliothek der Herzöge in Bayern, einer Wittelsbacher Nebenlinie, in dem in ihrem Eigentum stehenden Schloss Tegernsee (dem früheren Kloster). Der Beitrag ist ausgezeichnet belegt, wobei neben Online-Quellen vor allem Auskünfte des Kirchenhistorikers Dr. Roland Götz von Bedeutung waren.

Frühestens seit dem Ende des 19. Jahrhundert lagerte im Tegernseer Psallierchor ein wertvoller Buchbestand von etwa 11.000 Bänden, der nach einem Gutachten von Zisska & Schauer in München 2010 von der Kreissparkasse Miesbach unter dem skandalträchtigen Vorstandsvorsitzenden Georg Bromme für 150.000 Euro erworben wurde. Das gleiche Auktionshaus hatte zuvor wertvolle Bestände aus der Bibliothek versteigert (mit der üblichen Provenienz-Verschleierung) - und zwar ohne ein Wort dazu im Gutachten zu sagen. Die Bewertung eines Bestands, ohne dass die frühere Gesamtheit in den Blick genommen wird, halte ich für unredlich. Inwieweit auch eine juristische Relevanz durch die Befangenheit besteht, vermag ich nicht zu sagen. In jedem Fall ist es nicht ganz abwegig anzunehmen, dass die Sparkasse vom Kauf abgesehen oder einen niederen Betrag bezahlt hätte, wäre ihr bekannt gewesen, dass ein Gutteil vorab aus dem Ensemble herausgebrochen wurde. Unter dem Gutachten steht der Name von Herbert Schauer, inzwischen berüchtigt durch die Girolamini-Affäre und weitere Unregelmäßigkeiten.

Die Kreissparkasse stellte zur Erschließung der geplanten "kulturhistorischen Perle" des Kreises einen "Archivar" ein. Was aus seinen Erschließungsbemühungen geworden ist, erfährt man nicht. 2012 wurde er wieder entlassen.

In einem Prüfungsbericht der Regierung von Oberbayern wurde auch der Erwerb der Bücher als unzulässig beanstandet. Mit Blick auf die verbreitete, jüngst durch die Kunstwerk-Verkäufe in Nordrhein-Westfalen wieder ins Rampenlicht geratene Praxis, Kunstwerke durch von der öffentlichen Hand beherrschte Wirtschaftsunternehmen ankaufen zu lassen, um sie für die Allgemeinheit zu sichern, darf man ein dickes Fragezeichen hinter diese Bewertung setzen.

Obwohl Bromme gegen die "Barbarei" lautstark protestierte, entschloss sich die Bank 2014, den Verkauf der Bände dem Antiquariat Hauff & Auvermann zu übertragen, das im Mai 2014 die erste Tranche unter den Hammer brachte - ohne Provenienzangaben! 65 Bücher, die noch aus der Klosterbibliothek stammen, wurden für den Altertumsverein Tegernsee und dessen Museum erworben.

Skandalös darf man die Ausführungen des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege nennen, soweit sie im Merkur greifbar sind:

Einmal mehr versagt in Bayern die amtliche Denkmalpflege beim Schutz beweglicher Kulturdenkmale. Aus dem Jahr 2007 stammt meine Zusammenstellung "Bayern schützt seine Kulturgüter nicht". Inzwischen ist es nicht besser geworden.

Nur auf Facebook [Anm.: Obwohl in einer öffentlichen Gruppe diskutiert, lässt sich der Link https://www.facebook.com/groups/1426956144186780/permalink/1534016486814078/ nur für registrierte Nutzer aufrufen. Friedrich Ulf Röhrer-Ertl (ebenfalls BSB) äußerte sich dort befremdet über die Zerschlagung der Bibliothek. Eine kleine Diskussion auch in Archivalia vom 20. August 2014.], nicht aber in seinem Blogbeitrag hat Sepp die in der Tat berechtigte Frage gestellt, wieso man denn nicht die Bayerische Staatsbibliothek als staatliche Fachbehörde für das Bibliothekswesen befasst habe. Aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen mit der Bibliothek vermute ich aber, dass nichts besseres herausgekommen wäre. Vor kurzem hatte ja Falk Eisermann die unsägliche Aussage der Staatsbibliothek, das derzeit geprüfte Konvolut aus der Schweinfurter Schäfer-Sammlung enthalte kein national wertvolles Kulturgut, in INETBIB öffentlich kritisiert.

Adelsbibliotheken, auch wenn sie erst aus dem 19. Jahrhundert stammen, sind Geschichtsquellen [Anm.: Siehe etwa meine "Oberschwäbischen Adelsbibliotheken": https://eprints.rclis.org/7542/ (ungekürzte Fassung) und die Literaturhinweise in meinem Beitrag: Fiktion und Geschichte: Die angebliche Chronik Wenzel Grubers, Greisenklage, Johann Hollands Turnierreime und eine Zweitüberlieferung von Jakob Püterichs Ehrenbrief in der Trenbach-Chronik (1590). In: Frühneuzeit-Blog der RWTH vom 10. Februar 2015.] und erfüllen daher die Definition des Kulturdenkmals. Sie sind eine Sachgemeinschaft, an deren Erhaltung ein öffentliches Interesse besteht. Es ist für diese Definition erst einmal irrelevant, ob sie "Ausstattung" eines anderen Kulturdenkmals sind. Diese Bestimmung bezieht sich auf den Konsens der Denkmalschutzgesetze der Länder und nicht auf die bayerische Landesgesetzgebung, die für bewegliche Kulturgüter inakzeptable Hürden errichtet hat. Die verkommene Praxis, die Artikel 141 der Bayerischen Landesverfassung ins Gesicht schlägt ("die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaft zu schützen und zu pflegen"), darf hier kein juristischer Leitstern sein. Sepp trägt umsichtig Kriterien für die Bewertung des offenbar aufschlussreichen Ensembles, das Rückschlüsse auf die geistigen Interessen der Herzöge in Bayern und ihres Umkreises erlaubt, zusammen:

Adelsbibliotheken, auch wenn sie erst aus dem 19. Jahrhundert stammen, sind Geschichtsquellen [Anm.: Siehe etwa meine "Oberschwäbischen Adelsbibliotheken": https://eprints.rclis.org/7542/ (ungekürzte Fassung) und die Literaturhinweise in meinem Beitrag: Fiktion und Geschichte: Die angebliche Chronik Wenzel Grubers, Greisenklage, Johann Hollands Turnierreime und eine Zweitüberlieferung von Jakob Püterichs Ehrenbrief in der Trenbach-Chronik (1590). In: Frühneuzeit-Blog der RWTH vom 10. Februar 2015.] und erfüllen daher die Definition des Kulturdenkmals. Sie sind eine Sachgemeinschaft, an deren Erhaltung ein öffentliches Interesse besteht. Es ist für diese Definition erst einmal irrelevant, ob sie "Ausstattung" eines anderen Kulturdenkmals sind. Diese Bestimmung bezieht sich auf den Konsens der Denkmalschutzgesetze der Länder und nicht auf die bayerische Landesgesetzgebung, die für bewegliche Kulturgüter inakzeptable Hürden errichtet hat. Die verkommene Praxis, die Artikel 141 der Bayerischen Landesverfassung ins Gesicht schlägt ("die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaft zu schützen und zu pflegen"), darf hier kein juristischer Leitstern sein. Sepp trägt umsichtig Kriterien für die Bewertung des offenbar aufschlussreichen Ensembles, das Rückschlüsse auf die geistigen Interessen der Herzöge in Bayern und ihres Umkreises erlaubt, zusammen:

Wir brauchen auf lange Sicht eine gut ausgestattete Provenienz-Stiftung, die sich nicht nur für NS-Raubgut und Vergleichbares interessiert, sondern auch historische Bestände wie den hier zur Rede stehenden virtuell rekonstruiert.

Im Strudel eines lokalen Skandals konnte sich der an sich löbliche Impetus, ein kulturgeschichtlich bedeutsames Ensemble zu retten und für Forschung und Öffentlichkeit zugänglich zu machen, nicht durchsetzen. Die Gesamtheit wurde zerschlagen. Aus früheren Beispielen mir sattsam bekannt: die dubiose Rolle des Handels, die Ignoranz der Denkmalpflege. Über 20 Jahre, seit der Versteigerung der Inkunabeln der Hofbibliothek Donaueschingen, recherchiere ich über die Verluste von Adelsbibliotheken. Es freut mich, dass mit Florian Sepp nun auch jemand anderes sich in fundierter Weise an dieser "Trauerarbeit" beteiligt hat.

https://kulturgut.hypotheses.org/426

Florian Sepp hat im Weblog Geschichte Bayerns eine gründliche Dokumentation vorgelegt: ''Die Tegernseer Schlossbibliothek und ihr Ende'' - zur Zerstreuung und Verscherbelung der vor allem im 19. Jahrhundert zusammengetragenen Bibliothek der Herzöge in Bayern, einer Wittelsbacher Nebenlinie, in dem in ihrem Eigentum stehenden Schloss Tegernsee (dem früheren Kloster). Der Beitrag ist ausgezeichnet belegt, wobei neben Online-Quellen vor allem Auskünfte des Kirchenhistorikers Dr. Roland Götz von Bedeutung waren.

Frühestens seit dem Ende des 19. Jahrhundert lagerte im Tegernseer Psallierchor ein wertvoller Buchbestand von etwa 11.000 Bänden, der nach einem Gutachten von Zisska & Schauer in München 2010 von der Kreissparkasse Miesbach unter dem skandalträchtigen Vorstandsvorsitzenden Georg Bromme für 150.000 Euro erworben wurde. Das gleiche Auktionshaus hatte zuvor wertvolle Bestände aus der Bibliothek versteigert (mit der üblichen Provenienz-Verschleierung) - und zwar ohne ein Wort dazu im Gutachten zu sagen. Die Bewertung eines Bestands, ohne dass die frühere Gesamtheit in den Blick genommen wird, halte ich für unredlich. Inwieweit auch eine juristische Relevanz durch die Befangenheit besteht, vermag ich nicht zu sagen. In jedem Fall ist es nicht ganz abwegig anzunehmen, dass die Sparkasse vom Kauf abgesehen oder einen niederen Betrag bezahlt hätte, wäre ihr bekannt gewesen, dass ein Gutteil vorab aus dem Ensemble herausgebrochen wurde. Unter dem Gutachten steht der Name von Herbert Schauer, inzwischen berüchtigt durch die Girolamini-Affäre und weitere Unregelmäßigkeiten.

Die Kreissparkasse stellte zur Erschließung der geplanten "kulturhistorischen Perle" des Kreises einen "Archivar" ein. Was aus seinen Erschließungsbemühungen geworden ist, erfährt man nicht. 2012 wurde er wieder entlassen.

In einem Prüfungsbericht der Regierung von Oberbayern wurde auch der Erwerb der Bücher als unzulässig beanstandet. Mit Blick auf die verbreitete, jüngst durch die Kunstwerk-Verkäufe in Nordrhein-Westfalen wieder ins Rampenlicht geratene Praxis, Kunstwerke durch von der öffentlichen Hand beherrschte Wirtschaftsunternehmen ankaufen zu lassen, um sie für die Allgemeinheit zu sichern, darf man ein dickes Fragezeichen hinter diese Bewertung setzen.

Obwohl Bromme gegen die "Barbarei" lautstark protestierte, entschloss sich die Bank 2014, den Verkauf der Bände dem Antiquariat Hauff & Auvermann zu übertragen, das im Mai 2014 die erste Tranche unter den Hammer brachte - ohne Provenienzangaben! 65 Bücher, die noch aus der Klosterbibliothek stammen, wurden für den Altertumsverein Tegernsee und dessen Museum erworben.

Skandalös darf man die Ausführungen des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege nennen, soweit sie im Merkur greifbar sind:

"Der ehemals im Psallierchor verwahrte Buchbestand lässt weder einen Bezug zum ehemaligen Kloster und jetzigen Schloss noch zur ehemaligen Kloster- und jetzigen Pfarrkirche erkennen", heißt es in der Stellungnahme. "Weder die Sammlungsgeschichte noch ein Sammlungsschwerpunkt steht im Bezug zu den beiden Baudenkmälern." Die Sammlung für sich genommen lasse keine Bedeutung nach dem Denkmalschutzgesetz erkennen und "erfüllt damit nicht die Voraussetzungen für ein bewegliches Denkmal".Wieso legt das Landesamt sein Gutachten nicht offen? Man verschanzt sich dort gern, wie ich aus eigener leidiger Recherche-Erfahrung weiß, gern hinter den Eigentümerinteressen.

Einmal mehr versagt in Bayern die amtliche Denkmalpflege beim Schutz beweglicher Kulturdenkmale. Aus dem Jahr 2007 stammt meine Zusammenstellung "Bayern schützt seine Kulturgüter nicht". Inzwischen ist es nicht besser geworden.

Nur auf Facebook [Anm.: Obwohl in einer öffentlichen Gruppe diskutiert, lässt sich der Link https://www.facebook.com/groups/1426956144186780/permalink/1534016486814078/ nur für registrierte Nutzer aufrufen. Friedrich Ulf Röhrer-Ertl (ebenfalls BSB) äußerte sich dort befremdet über die Zerschlagung der Bibliothek. Eine kleine Diskussion auch in Archivalia vom 20. August 2014.], nicht aber in seinem Blogbeitrag hat Sepp die in der Tat berechtigte Frage gestellt, wieso man denn nicht die Bayerische Staatsbibliothek als staatliche Fachbehörde für das Bibliothekswesen befasst habe. Aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen mit der Bibliothek vermute ich aber, dass nichts besseres herausgekommen wäre. Vor kurzem hatte ja Falk Eisermann die unsägliche Aussage der Staatsbibliothek, das derzeit geprüfte Konvolut aus der Schweinfurter Schäfer-Sammlung enthalte kein national wertvolles Kulturgut, in INETBIB öffentlich kritisiert.

Demnach wurde der der Aufbau der Bibliothek von Herzog Wilhelm in Bayern begonnen (gest. 1837) und durch Pius in Bayern (1786-1837), Max in Bayern (1808-1888) und Carl Theodor in Bayern (1839-1909) fortgeführt. Dazu kamen kleinere Bestände aus dem Besitz von Vorfahren, der jeweiligen Prinzen und Prinzessinnen. Letzter größerer Beitrag waren die Bücher der letzten Königin von Bayern, Marie Therese von Österreich-Este (1849-1919). Die Bücher der Herzöge Wilhelm und Pius befanden sich ursprünglich in Banz (bis 1933 Eigentum der Herzöge) und wurden erst im 20. Jahrhundert nach Tegernsee gebracht. Der größte Teil des Bestandes kam aus der Bibliothek von Herzog Max in Bayern.Wieso die Reste des Buchbestands der letzten bayerischen Königin, also einer hinreichend bedeutenden Persönlichkeit, keine sozialgeschichtlichen, kulturgeschichtlichen, adelsgeschichtlichen, mentalitätsgeschichtlichen, geistesgeschichtlichen, gendergeschichtlichen usw. Fragestellungen zulassen sollten, die nur mit den erhaltenen Büchern zu klären wären, leuchtet nicht ein. Wie oft führt man beim Abbruch von Häusern auf Geheiß der Denkmalpflege eine Baudokumentation durch, bei Funden Rettungsgrabungen - und wieso nie vor Zerschlagung einer Adelsbibliothek? Wenigstens die provenienzgeschichtlich wichtigen Daten wären so gesichert. Dass die merkantil motivierten Katalogbeschreibungen der Händler keine wirkliche Rekonstruktion erlauben, durfte man schon oft feststellen. Diverse Materialien zur Bibliotthek, darunter eine systematische Fotodokumentation, sind anscheinend in Privatbesitz - also nicht öffentlich zugänglich.

Wir brauchen auf lange Sicht eine gut ausgestattete Provenienz-Stiftung, die sich nicht nur für NS-Raubgut und Vergleichbares interessiert, sondern auch historische Bestände wie den hier zur Rede stehenden virtuell rekonstruiert.

Im Strudel eines lokalen Skandals konnte sich der an sich löbliche Impetus, ein kulturgeschichtlich bedeutsames Ensemble zu retten und für Forschung und Öffentlichkeit zugänglich zu machen, nicht durchsetzen. Die Gesamtheit wurde zerschlagen. Aus früheren Beispielen mir sattsam bekannt: die dubiose Rolle des Handels, die Ignoranz der Denkmalpflege. Über 20 Jahre, seit der Versteigerung der Inkunabeln der Hofbibliothek Donaueschingen, recherchiere ich über die Verluste von Adelsbibliotheken. Es freut mich, dass mit Florian Sepp nun auch jemand anderes sich in fundierter Weise an dieser "Trauerarbeit" beteiligt hat.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Beispiel:

https://www.englandsimmigrants.com/person/11709

Surname: Bussheman

Forename: Reginald

Gender: Male

Place of Residence: March, Witchford hundred, Cambridgeshire

Place of Origin: Aachen (Akon), 'Germany' (Almain) [modern: Germany]

Origin: Nationality: [German]

Original Document: CPR 1429-36, p. 576 (oath of fealty, 18 April 1436)

Leider fehlt bei älterer Literatur ein Nachweis der in vielen Fällen vorhandenen Digitalisate.

Im konkreten Fall findet man das Digitalisat am einfachsten über:

https://www.medievalgenealogy.org.uk/sources/rolls.shtml

Die angegebene Stelle:

https://archive.org/stream/calendarpatentr01blacgoog#page/n589/mode/2up

Via

https://www.bbc.com/news/uk-england-york-north-yorkshire-31462885

https://www.englandsimmigrants.com/person/11709

Surname: Bussheman

Forename: Reginald

Gender: Male

Place of Residence: March, Witchford hundred, Cambridgeshire

Place of Origin: Aachen (Akon), 'Germany' (Almain) [modern: Germany]

Origin: Nationality: [German]

Original Document: CPR 1429-36, p. 576 (oath of fealty, 18 April 1436)

Leider fehlt bei älterer Literatur ein Nachweis der in vielen Fällen vorhandenen Digitalisate.

Im konkreten Fall findet man das Digitalisat am einfachsten über:

https://www.medievalgenealogy.org.uk/sources/rolls.shtml

Die angegebene Stelle:

https://archive.org/stream/calendarpatentr01blacgoog#page/n589/mode/2up

Via

https://www.bbc.com/news/uk-england-york-north-yorkshire-31462885

KlausGraf - am Donnerstag, 19. Februar 2015, 22:35 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/periodical/structure/8039181

Via

https://www.rambow.de/genealogisches-taschenbuch-uradel.html (Wie ich diese Website mit ihrem Javascript-Wooooah-das gehört-alles-mir-und-niemand-darf-ein-gemeinfreies-Bild-klauen-Gedöns hasse!)

Via

https://www.rambow.de/genealogisches-taschenbuch-uradel.html (Wie ich diese Website mit ihrem Javascript-Wooooah-das gehört-alles-mir-und-niemand-darf-ein-gemeinfreies-Bild-klauen-Gedöns hasse!)

KlausGraf - am Donnerstag, 19. Februar 2015, 22:28 - Rubrik: Genealogie

Cod. Don. 653 der WLB Stuttgart, mit Kalendar und Nekrolog. Digitalisat:

https://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz409074942

Zur Handschrift:

https://www.wlb-stuttgart.de/referate/hschriften/barack/barack3.php3?browse=1&nummer=653

https://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz409074942

Zur Handschrift:

https://www.wlb-stuttgart.de/referate/hschriften/barack/barack3.php3?browse=1&nummer=653

KlausGraf - am Donnerstag, 19. Februar 2015, 22:08 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Hubert Wolf: Meines Wissens steht die Öffnung unmittelbar bevor. Ich weiß, dass die Archivierung unter Benedikt XVI. intensiv vorangetrieben wurde und jetzt alles vorbereitet ist – es fehlt nur noch die Entscheidung des Papstes. Im Herbst sind es 50 Jahre, dass das Zweite Vatikanische Konzil mit der Erklärung „Nostra Aetate“ die Beziehung zu den Juden neu definiert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass der Papst dieses Datum nützt. Es wäre ein richtig gutes Zeichen!

"

https://diepresse.com/home/panorama/religion/4662589/Vatikanforscher_PiusAkten-demnaechst-offen?_vl_backlink=/home/panorama/religion/index.do

"

https://diepresse.com/home/panorama/religion/4662589/Vatikanforscher_PiusAkten-demnaechst-offen?_vl_backlink=/home/panorama/religion/index.do

KlausGraf - am Donnerstag, 19. Februar 2015, 21:34 - Rubrik: Kirchenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=7091

Entsorgungsaufträge an Dritte sind nach Bayerischem Krankenhausgesetz in der Regel tabu.

Entsorgungsaufträge an Dritte sind nach Bayerischem Krankenhausgesetz in der Regel tabu.

KlausGraf - am Donnerstag, 19. Februar 2015, 21:20 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 19. Februar 2015, 21:13 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.wlb-stuttgart.de/sammlungen/alte-und-wertvolle-drucke/hilfsmittel/provenienzen/

PDFs sind für das Arbeiten mit Links ungünstig.

Unverständlicherweise fehlt eine Verknüpfung mit der GND. Verlinkt wird stattdessen auf die Wikipedia.

PDFs sind für das Arbeiten mit Links ungünstig.

Unverständlicherweise fehlt eine Verknüpfung mit der GND. Verlinkt wird stattdessen auf die Wikipedia.

KlausGraf - am Donnerstag, 19. Februar 2015, 20:59 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es gibt neue Erkenntnisse über die Verbindung Josef Mengeles zu Freiburg und einen Knochenfund in Berlin, der möglicherweise mit dessen Menschenversuchen in Auschwitz zu tun hat.

https://www.kontextwochenzeitung.de/zeitgeschehen/199/der-lange-schatten-des-kz-arztes-2679.html

https://www.badische-zeitung.de/deutschland-1/kz-arzt-josef-mengele-seine-verbindungen-nach-freiburg--99545279.html

Freundlicher Hinweis von Markus Wolter, der im Schau-ins-Land (erst in VIER Jahren Open Access) neue Ergebnisse publiziert hat.

https://www.kontextwochenzeitung.de/zeitgeschehen/199/der-lange-schatten-des-kz-arztes-2679.html

https://www.badische-zeitung.de/deutschland-1/kz-arzt-josef-mengele-seine-verbindungen-nach-freiburg--99545279.html

Freundlicher Hinweis von Markus Wolter, der im Schau-ins-Land (erst in VIER Jahren Open Access) neue Ergebnisse publiziert hat.

KlausGraf - am Donnerstag, 19. Februar 2015, 18:06 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Was man nicht alles findet: Das GBS-Digitalisat von Herman von Petersdorff: ''Kleist-Retzow: ein Lebensbild.'' Stuttgart und Berlin: Cotta 1907 https://books.google.com/books?id=iqQNAAAAIAAJ

bereitgestellt von der Stanford University, stammte laut Exlibris aus der ''von Arnim-Kröchlendorffsche[n] Bibliothek'' und hat einen handschriftlichen Bezitzvermerk von ''M.[alwine] Arnim, geb. Bismarck'', der Schwester Otto von Bismarcks. Wohl nach 1945 war das Buch in die heutige Stadt- und Landesbibliothek Potsdam gekommen (''In den Jahren 1947 bis 1950 übernahm die Bibliothek in großem Umfang sichergestelltes Bibliotheksgut unterschiedlichster Herkunft aus dem damaligen Land Brandenburg. Ca. 45 Prozent der angelieferten Literatur stammte auf Grund der Bodenreform aus ehemaligen Schloß- und Gutsbibliotheken.'' Fabian) und wurde von ihr zu einem unbekannten Zeitpunkt (vor 1969?) als ''Dublette'' ausgeschieden und gegen Devisen verscherbelt. Ein weiteres Beispiel dafür, ''Warum es bei Altbeständen keine Dubletten gibt"

[ #provenienz ]

bereitgestellt von der Stanford University, stammte laut Exlibris aus der ''von Arnim-Kröchlendorffsche[n] Bibliothek'' und hat einen handschriftlichen Bezitzvermerk von ''M.[alwine] Arnim, geb. Bismarck'', der Schwester Otto von Bismarcks. Wohl nach 1945 war das Buch in die heutige Stadt- und Landesbibliothek Potsdam gekommen (''In den Jahren 1947 bis 1950 übernahm die Bibliothek in großem Umfang sichergestelltes Bibliotheksgut unterschiedlichster Herkunft aus dem damaligen Land Brandenburg. Ca. 45 Prozent der angelieferten Literatur stammte auf Grund der Bodenreform aus ehemaligen Schloß- und Gutsbibliotheken.'' Fabian) und wurde von ihr zu einem unbekannten Zeitpunkt (vor 1969?) als ''Dublette'' ausgeschieden und gegen Devisen verscherbelt. Ein weiteres Beispiel dafür, ''Warum es bei Altbeständen keine Dubletten gibt"

[ #provenienz ]

Hans Luneborch - am Donnerstag, 19. Februar 2015, 17:53 - Rubrik: Kulturgut

In dem von Worstbrock von vorne bis hinten selbst geschriebenen Bd. 3 von Deutscher Humanismus 1480-1520. Verfasserlexikon stieß ich auf einen Aufsatz, der in einem Sammelband "Historiographie des Humanismus: Lit. Verfahren ..." erschienen sei. Ein rascher Blick in die vielen anderen Titel seiner abundanten Bibliographie zu Konrad Peutinger zeigt, dass die übliche geisteswissenschaftliche Konvention, Obertitel und Untertitel durch einen Punkt, dem kein Leerzeichen vorangeht, zu trennen, auch für Worstbrock verbindlich ist. Steht dagegen auf dem Titelblatt ein Satzzeichen (es kommen eigentlich nur Doppelpunkt und Gedankenstrich in Betracht), wird dieses zitiert.

Gern wüsste ich, was auf dem Titelblatt steht, aber Verlage wie de Gruyter, die nicht sicherstellen, dass bei Google Books und Amazon (Look inside) der komplette Anfangsteil mit Titelblatt und komplettem Inhaltsverzeichnis präsent ist, schaden der Wissenschaft immens. Hier jedenfalls fehlt das Inhaltsverzeichnis, daher kann ich - da mir das Buch nicht vorliegt - nicht sagen, wie denn nun zu zitieren ist.

Der Umschlagstitel, im Netz vielfach präsent (siehe unten), hilft nicht weiter, denn entscheidend ist das Titelblatt. Laut Umschlag wäre der Großbuchstabe L angebracht und kein Doppelpunkt.

Die Verlagsmeldung hat Doppelpunkt gefolgt vom Großbuchstaben L:

https://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3360181&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm

Die DNB und die meisten Verbundkataloge setzen mit dem üblichen Trenner : mit vorangehendem Leerzeichen an, nicht jedoch HEBIS. Im GBV gibt es eine überflüssige Dublette, weil an zwei Standorten mit Großbuchstaben angesetzt wurde.

Metadaten dürfen auch ohne Autopsie aus zuverlässigen Quellen übernommen werden? An sich ja, aber wenn noch nicht einmal Bibliothekskataloge zuverlässige Quellen sind ...

Die meisten Zitate im Netz plädieren für "Humanismus. Literarische", während ausgerechnet der wichtige Regesta Imperii OPAC mit einem kleinbuchstaben aus der Reihe tanzt.

https://www.google.de/search?q=%22Historiographie+des+Humanismus+%3A+literarische+Verfahren%22

Genauigkeit bewährt sich an Kleinigkeiten, und nicht nur Studierende sollten genau arbeiten. Wenn das Titelblatt nicht vorliegt (weil nicht von der Fernleihe mitgeliefert oder Google Books/Amazon genutzt werden, weil ausreichend), ist es ohne eine an sich unnötige Nachfrage nicht möglich sicher anzugeben, wie man nach traditionellen geistes- und sozialwissenschaftlichen Gepflogenheiten zu zitieren hat.

Wenn man auf dem Titelblatt keinen Doppelpunkt, sondern nur Großbuchstaben sieht, ist die traditionelle Wahl "Humanismus. Literarische" angebracht.

Die unsinnige DIN 1505-2

https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_1505-2

sah als Trenner (Deskriptor) den Doppelpunkt mit vorangehendem Leerzeichen vor und stellte sich damit gegen die Praxis aller wichtiger Diskziplinen, soweit ich sehe. Weltfremde Bibliothekare haben allenfals im Analogen sinnvolle Katalogisierungs-Regeln der Wissenschaft aufs Auge gedrückt. Wenn man sich Monographien aus verschiedenen wissenschaftlichen Fachgebieten ansieht, kann man sehen, dass dies nicht funktioniert hat.

Seit 2013 gilt DIN ISO 690-2013-10

https://infobib.de/2013/12/03/neue-zitier-norm-din-iso-6902013-10/

Dank der Beutelschneiderei des Beuth-Verlags

https://archiv.twoday.net/search?q=beuthelschneiderei

ist dazu nichts online verfügbar.

Literaturverwaltungsprogramme versagen bei diesem Punkt, da sie üblicherweise keine getrennten Felder für Titel und Untertitel vorsehen. Das Problem, dass nach einem Doppelpunkt ein Adjektiv ("literarische") kleingeschrieben würde, lässt sich nicht ohne großen Aufwand lösen - vorausgesetzt man will die Option offen halten, dass man sich an der Katalogisierungspraxis orientiert.

Das Argument, dass bei einer automatisierten Erfassung von Zitaten (für Zitationsindices oder andere Auswertungen) es gar nicht so wichtig sei, wenn kleinere Differenzen auftreten würden, sticht aus meiner Sicht nicht. Haben wir etwa im bibliothekarischen Bereich im Bereich der Verbunddatenbanken irgendwo eine funktionierende Dubletten-Kontrolle?

Wenn bibliographische Daten in einem für Literaturverwaltungsprogramme geeigneten Austauschformat vorliegen, sollten alle Disziplinen zu ihrem Recht kommen.

Einen Sonderweg der Bibliotheken mit unsinnigen Ansetzungsregeln darf es nicht mehr geben.

Natürlich bezieht sich diese Kritik nicht nur auf das Titel/Untertitel-Problem. Nicht hinnehmbar ist auch, dass Bibliothekskataloge nur den ersten Herausgeber angeben. Ich aber praktiziere seit vielen Jahren den Usus, bis zum dritten Namen alle vollständig anzugeben. Die DNB hat bei dem hier erörterten Band alle Herausgeber als Beteiligte mit Hrsg. erfasst, aber die richtige Reihenfolge ist damit nicht erschließbar, denn nicht in allen Fällen ist sie alphabetisch wie im vorliegenden Fall.

Update: Josef Pauser meint, ich hätte Recht.

https://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=35591

Gern wüsste ich, was auf dem Titelblatt steht, aber Verlage wie de Gruyter, die nicht sicherstellen, dass bei Google Books und Amazon (Look inside) der komplette Anfangsteil mit Titelblatt und komplettem Inhaltsverzeichnis präsent ist, schaden der Wissenschaft immens. Hier jedenfalls fehlt das Inhaltsverzeichnis, daher kann ich - da mir das Buch nicht vorliegt - nicht sagen, wie denn nun zu zitieren ist.

Der Umschlagstitel, im Netz vielfach präsent (siehe unten), hilft nicht weiter, denn entscheidend ist das Titelblatt. Laut Umschlag wäre der Großbuchstabe L angebracht und kein Doppelpunkt.

Die Verlagsmeldung hat Doppelpunkt gefolgt vom Großbuchstaben L:

https://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3360181&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm

Die DNB und die meisten Verbundkataloge setzen mit dem üblichen Trenner : mit vorangehendem Leerzeichen an, nicht jedoch HEBIS. Im GBV gibt es eine überflüssige Dublette, weil an zwei Standorten mit Großbuchstaben angesetzt wurde.

Metadaten dürfen auch ohne Autopsie aus zuverlässigen Quellen übernommen werden? An sich ja, aber wenn noch nicht einmal Bibliothekskataloge zuverlässige Quellen sind ...

Die meisten Zitate im Netz plädieren für "Humanismus. Literarische", während ausgerechnet der wichtige Regesta Imperii OPAC mit einem kleinbuchstaben aus der Reihe tanzt.

https://www.google.de/search?q=%22Historiographie+des+Humanismus+%3A+literarische+Verfahren%22

Genauigkeit bewährt sich an Kleinigkeiten, und nicht nur Studierende sollten genau arbeiten. Wenn das Titelblatt nicht vorliegt (weil nicht von der Fernleihe mitgeliefert oder Google Books/Amazon genutzt werden, weil ausreichend), ist es ohne eine an sich unnötige Nachfrage nicht möglich sicher anzugeben, wie man nach traditionellen geistes- und sozialwissenschaftlichen Gepflogenheiten zu zitieren hat.

Wenn man auf dem Titelblatt keinen Doppelpunkt, sondern nur Großbuchstaben sieht, ist die traditionelle Wahl "Humanismus. Literarische" angebracht.

Die unsinnige DIN 1505-2

https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_1505-2

sah als Trenner (Deskriptor) den Doppelpunkt mit vorangehendem Leerzeichen vor und stellte sich damit gegen die Praxis aller wichtiger Diskziplinen, soweit ich sehe. Weltfremde Bibliothekare haben allenfals im Analogen sinnvolle Katalogisierungs-Regeln der Wissenschaft aufs Auge gedrückt. Wenn man sich Monographien aus verschiedenen wissenschaftlichen Fachgebieten ansieht, kann man sehen, dass dies nicht funktioniert hat.

Seit 2013 gilt DIN ISO 690-2013-10

https://infobib.de/2013/12/03/neue-zitier-norm-din-iso-6902013-10/

Dank der Beutelschneiderei des Beuth-Verlags

https://archiv.twoday.net/search?q=beuthelschneiderei

ist dazu nichts online verfügbar.

Literaturverwaltungsprogramme versagen bei diesem Punkt, da sie üblicherweise keine getrennten Felder für Titel und Untertitel vorsehen. Das Problem, dass nach einem Doppelpunkt ein Adjektiv ("literarische") kleingeschrieben würde, lässt sich nicht ohne großen Aufwand lösen - vorausgesetzt man will die Option offen halten, dass man sich an der Katalogisierungspraxis orientiert.

Das Argument, dass bei einer automatisierten Erfassung von Zitaten (für Zitationsindices oder andere Auswertungen) es gar nicht so wichtig sei, wenn kleinere Differenzen auftreten würden, sticht aus meiner Sicht nicht. Haben wir etwa im bibliothekarischen Bereich im Bereich der Verbunddatenbanken irgendwo eine funktionierende Dubletten-Kontrolle?

Wenn bibliographische Daten in einem für Literaturverwaltungsprogramme geeigneten Austauschformat vorliegen, sollten alle Disziplinen zu ihrem Recht kommen.

Einen Sonderweg der Bibliotheken mit unsinnigen Ansetzungsregeln darf es nicht mehr geben.

Natürlich bezieht sich diese Kritik nicht nur auf das Titel/Untertitel-Problem. Nicht hinnehmbar ist auch, dass Bibliothekskataloge nur den ersten Herausgeber angeben. Ich aber praktiziere seit vielen Jahren den Usus, bis zum dritten Namen alle vollständig anzugeben. Die DNB hat bei dem hier erörterten Band alle Herausgeber als Beteiligte mit Hrsg. erfasst, aber die richtige Reihenfolge ist damit nicht erschließbar, denn nicht in allen Fällen ist sie alphabetisch wie im vorliegenden Fall.

Update: Josef Pauser meint, ich hätte Recht.

https://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=35591

KlausGraf - am Donnerstag, 19. Februar 2015, 17:43 - Rubrik: Bibliothekswesen

https://lbz.rlp.de/gesellschaft-fuer-rheinische-kirchengeschichte-kooperation-digitalisierung/

„Mit Hilfe von dilibri können wir auf unsere Veröffentlichungen aufmerksam machen und Bürgern und Forschern einen einfacheren Zugang ermöglichen“, freut sich die Geschäftsführerin der Gesellschaft, Dr. Martina Knichel.

„Mit Hilfe von dilibri können wir auf unsere Veröffentlichungen aufmerksam machen und Bürgern und Forschern einen einfacheren Zugang ermöglichen“, freut sich die Geschäftsführerin der Gesellschaft, Dr. Martina Knichel.

KlausGraf - am Donnerstag, 19. Februar 2015, 17:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In Google Scholar erfasste wissenschaftliche Volltexte sind mehr in der allgemeinen Websuche von Google abrufbar.

Aus den Kommentaren zu:

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2015/02/18/what-would-it-cost-to-buy-everything/

"Case in point Google no longer indexing full text of scholarly articles in their general Google search results, and only doing so for Google Scholar, based on users either not clicking on academic papers or clicking and then rapidly going back to the search results for something else. [...]

The changes were announced in February 2013 on the private HighWire Forum for publishers that are on that platform. It was announced by a representative from Google Scholar. I’m not sure if I’m allowed to repost that here, and I haven’t seen it publicly stated anywhere. But it’s fairly easy to demonstrate if you have access to a recent journal article that’s limited to subscription access. Do a search on a sentence from the abstract and then do a search on text from deep within the article. Compare between Google and Google Scholar."

Update:

https://log.netbib.de/archives/2015/02/19/google-scholar-aufgewertet/

Aus den Kommentaren zu:

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2015/02/18/what-would-it-cost-to-buy-everything/

"Case in point Google no longer indexing full text of scholarly articles in their general Google search results, and only doing so for Google Scholar, based on users either not clicking on academic papers or clicking and then rapidly going back to the search results for something else. [...]

The changes were announced in February 2013 on the private HighWire Forum for publishers that are on that platform. It was announced by a representative from Google Scholar. I’m not sure if I’m allowed to repost that here, and I haven’t seen it publicly stated anywhere. But it’s fairly easy to demonstrate if you have access to a recent journal article that’s limited to subscription access. Do a search on a sentence from the abstract and then do a search on text from deep within the article. Compare between Google and Google Scholar."

Update:

https://log.netbib.de/archives/2015/02/19/google-scholar-aufgewertet/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Alexander Weiss antwortet Jan Heinemann im Rahmen der Blogparade #wphyp

https://zeitraeume.hypotheses.org/189

Auszug:

"Die Blogs, die den Beinamen “wissenschaftlich” bekommen wollen, müssen letztlich den selben Qualitäts- und Objektivitärsansprüchen standhalten, wie traditionelle wissenschaftliche Publikationsformen.

Müssen sie das uneingeschränkt? Gegenstimmen wie die von Klaus Graf sagen: “Wissenschaftliches Gammelfleisch bringt einen nicht um!“. Diese gewagte These setzt die Mär vom reflektierten und informierten Leser voraus. Diese könnten dann in den Kommentarzeilen auf inhaltliche Fehler hinweisen und bringen letztlich einen Erkenntnisgewinn für den Autor mit sich. Auch diese Methode hat etwas für sich, zeigt aber, in welcher Zwickmühle sich wissenschaftliches Bloggen momentan befindet. Das Konzept des “Publish first – filter later” beendet bewusst traidtionelle Denkmuster. Das Peer Review muss dabei kein zwangsläufig vorgeschalteter Prozess sein. Hubertus Kohle nennt die Alternative: “Eine Bewertung, die im Nachhinein stattfindet, kann ebenfalls ein Peer Review sein“.4 Dieses Vorgehen führt zwangsläufig zu mehr Content und mehr Content führt zwangsläufig zu einer wachsenden Unübersichtlichkeit die, wie Kohle abschließend konstatiert “nur über professionelle Recherchetechniken einigermaßen einzuhegen ist”."

https://zeitraeume.hypotheses.org/189

Auszug:

"Die Blogs, die den Beinamen “wissenschaftlich” bekommen wollen, müssen letztlich den selben Qualitäts- und Objektivitärsansprüchen standhalten, wie traditionelle wissenschaftliche Publikationsformen.

Müssen sie das uneingeschränkt? Gegenstimmen wie die von Klaus Graf sagen: “Wissenschaftliches Gammelfleisch bringt einen nicht um!“. Diese gewagte These setzt die Mär vom reflektierten und informierten Leser voraus. Diese könnten dann in den Kommentarzeilen auf inhaltliche Fehler hinweisen und bringen letztlich einen Erkenntnisgewinn für den Autor mit sich. Auch diese Methode hat etwas für sich, zeigt aber, in welcher Zwickmühle sich wissenschaftliches Bloggen momentan befindet. Das Konzept des “Publish first – filter later” beendet bewusst traidtionelle Denkmuster. Das Peer Review muss dabei kein zwangsläufig vorgeschalteter Prozess sein. Hubertus Kohle nennt die Alternative: “Eine Bewertung, die im Nachhinein stattfindet, kann ebenfalls ein Peer Review sein“.4 Dieses Vorgehen führt zwangsläufig zu mehr Content und mehr Content führt zwangsläufig zu einer wachsenden Unübersichtlichkeit die, wie Kohle abschließend konstatiert “nur über professionelle Recherchetechniken einigermaßen einzuhegen ist”."

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine achtbändige Geschichte Afrikas auf Französisch steht kostenlos zum Download auf der UNESCO-Website bereit:

https://filstoria.hypotheses.org/12167

https://filstoria.hypotheses.org/12167

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2015, 17:18 - Rubrik: Open Access

Eric Steinhauer spricht über die Gründe seiner Abmeldung aus INETBIB:

https://esteinhauer.tumblr.com/post/111168967505/warum-ich-nicht-mehr-bei-inetbib-bin

Siehe auch

https://esteinhauer.tumblr.com/post/110815859485/der-fehdehandschuh

https://esteinhauer.tumblr.com/post/111168967505/warum-ich-nicht-mehr-bei-inetbib-bin

Siehe auch

https://esteinhauer.tumblr.com/post/110815859485/der-fehdehandschuh

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2015, 17:15 - Rubrik: Bibliothekswesen

https://www.spektrum.de/news/exemplar-der-magna-carta-entdeckt/1331932

Zur Einordnung des angeblichen Sensationsfunds Otto Vervaart:

https://list.indiana.edu/sympa/arc/exlibris-l/2015-02/msg00066.html

Zur Einordnung des angeblichen Sensationsfunds Otto Vervaart:

https://list.indiana.edu/sympa/arc/exlibris-l/2015-02/msg00066.html

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2015, 17:04 - Rubrik: Kodikologie

Recueil de pièces historiques imprimé sous le règne de Louis XI: avec des commentaires historiques et bibliographiques par Émile Picot et Henri Stein

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/picot_stein1923

Vielen Dank dafür!

Siehe auch

https://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege#Wichtige_Textsammlungen

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/picot_stein1923

Vielen Dank dafür!

Siehe auch

https://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege#Wichtige_Textsammlungen

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2015, 15:43 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2015, 15:38 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine umfangreiche Bilddokumentation, nicht unter freier Lizenz

https://dasregionalegedaechtnis.de/

Siehe auch

https://www.visual-history.de/2015/02/16/das-regionale-bild-gedaechtnis/

https://dasregionalegedaechtnis.de/

Siehe auch

https://www.visual-history.de/2015/02/16/das-regionale-bild-gedaechtnis/

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2015, 15:33 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Vorbereitete Stadtmarken führen die Nutzer mit Pfeilen zu ausgesuchten Orten. Die App ‘Stadtgeist Karlsruhe’ bewegt sich auf historischen Pfaden und zeigt mittels Augmented Reality die Plätze, wie sie früher aussahen. Dazu gibt es informative Audio- und Videobeiträge."

https://www.stadtgeist-karlsruhe.de

Zitat aus

https://kulturimweb.net/

Transparenz-Hinweis: https://archiv.twoday.net/stories/1022375764/

https://www.stadtgeist-karlsruhe.de

Zitat aus

https://kulturimweb.net/

Transparenz-Hinweis: https://archiv.twoday.net/stories/1022375764/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Zum 1.4.2014 hat der Gesetzgeber den Umgang mit Vergriffenen Werken neu geregelt: Werke, die vor 1966 in Deutschland erschienen sind, können danach unter bestimmten Bedingungen zur Digitalisierung und öffentlichen Bereitstellung lizenziert werden. Voraussetzung dafür ist ein Lizenzierungsvertrag mit der zuständigen Verwertungsgesellschaft (VG WORT/VG Bild-Kunst) und die Eintragung in das Register beim Deutschen Marken- und Patentamt (DPMA).

KMK und Verwertungsgesellschaften haben jetzt Kosten der Lizenzierung und weitere Bedingungen in einer Rahmenvereinbarung geklärt.

Angesichts ihres Bestandsschwerpunkts im 20. Jahrhundert hat die Deutsche Nationalbibliothek ein starkes Interesse an der Nutzung dieser neu geschaffenen Möglichkeit. Sie arbeitet derzeit am Aufbau eines Dienstes, der privilegierten Institutionen die Recherche und Beantragung vergriffener Druckwerke über die zuständigen Verwertungsgesellschaften erleichtern soll. Sie übernimmt dabei Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung der Lizensierungsanträge. Der Dienst wird auf dem Bibliothekartag im Mai 2015 vorgestellt und ab Juli 2015 verfügbar sein.

Weitere Informationen:

Rahmenvereinbarung: https://bit.ly/1DIpExz "

KMK und Verwertungsgesellschaften haben jetzt Kosten der Lizenzierung und weitere Bedingungen in einer Rahmenvereinbarung geklärt.

Angesichts ihres Bestandsschwerpunkts im 20. Jahrhundert hat die Deutsche Nationalbibliothek ein starkes Interesse an der Nutzung dieser neu geschaffenen Möglichkeit. Sie arbeitet derzeit am Aufbau eines Dienstes, der privilegierten Institutionen die Recherche und Beantragung vergriffener Druckwerke über die zuständigen Verwertungsgesellschaften erleichtern soll. Sie übernimmt dabei Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung der Lizensierungsanträge. Der Dienst wird auf dem Bibliothekartag im Mai 2015 vorgestellt und ab Juli 2015 verfügbar sein.

Weitere Informationen:

Rahmenvereinbarung: https://bit.ly/1DIpExz "

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2015, 15:01 - Rubrik: Archivrecht

Die Elite-Uni hat damit das wertvollste Geschenk ihrer Geschichte erhalten.

https://www.princeton.edu/main/news/archive/S42/38/60E50/index.xml?section=featured

https://www.princeton.edu/main/news/archive/S42/38/60E50/index.xml?section=featured

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2015, 14:56 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2015, 14:52 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2015, 14:45 - Rubrik: Filmarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dies ergaben Recherchen des Stadtarchivs Kiel

https://www.shz.de/schleswig-holstein/kultur/historisches-bild-zum-kieler-matrosenaufstand-zeigt-eigentlich-berlin-id8994956.html

Noch ohne Hinweis auf den Irrtum: Website des Stadtarchivs Kiel

Noch ohne Hinweis auf den Irrtum: Website des Stadtarchivs Kiel

https://www.shz.de/schleswig-holstein/kultur/historisches-bild-zum-kieler-matrosenaufstand-zeigt-eigentlich-berlin-id8994956.html

Noch ohne Hinweis auf den Irrtum: Website des Stadtarchivs Kiel

Noch ohne Hinweis auf den Irrtum: Website des Stadtarchivs KielKlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2015, 14:39 - Rubrik: Kommunalarchive

https://www.atlasobscura.com/articles/the-long-lost-archives-of-new-yorks-most-glamorous-hotel

https://www.hosttotheworld.com/omeka/

https://www.hosttotheworld.com/omeka/

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2015, 14:30 - Rubrik: Wirtschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein Betrug an der Wissenschaft, findet Plagiatsforscherin Debora Weber-Wulff

https://www.spiegel.de/unispiegel/studium/streit-um-google-loeschungen-interview-mit-debora-weber-wulff-a-1018311.html

https://www.spiegel.de/unispiegel/studium/streit-um-google-loeschungen-interview-mit-debora-weber-wulff-a-1018311.html

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2015, 14:28 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Universität Kassel entzieht Staatssekretär Wolfgang Dippel den 1995 an der damaligen Gesamthochschule Kassel erworbenen Doktorgrad. Diesen Beschluss fasste der Promotionsausschuss des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der Universität Kassel in seiner Sitzung am Donnerstag, 12. Februar 2015. Der Promotionsausschuss begründet diese Entscheidung damit, dass nach sorgfältiger Ermittlung der Aktenlage unter Berücksichtigung der Anhörungen – schriftlich und mündlich – der Vorwurf des Plagiats vom Promotionsausschuss als gerechtfertigt zu bezeichnen sei."

https://osthessen-news.de/n11500375/uni-kassel-entzieht-dr-wolfgang-dippel-doktortitel-wegen-erwiesenem-plagiat.html

Dippel will gegen den Entzug vorgehen:

https://www.fnp.de/rhein-main/Staatssekretaer-Dippel-verliert-Doktortitel-Einspruch-angekuendigt;art1491,1267338

Update zu:

https://archiv.twoday.net/stories/1022386837/

https://osthessen-news.de/n11500375/uni-kassel-entzieht-dr-wolfgang-dippel-doktortitel-wegen-erwiesenem-plagiat.html

Dippel will gegen den Entzug vorgehen:

https://www.fnp.de/rhein-main/Staatssekretaer-Dippel-verliert-Doktortitel-Einspruch-angekuendigt;art1491,1267338

Update zu:

https://archiv.twoday.net/stories/1022386837/

KlausGraf - am Montag, 16. Februar 2015, 16:06 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Linksammlung:

https://www.ifa.de/kultur-und-aussenpolitik/nachrichten-presse/respekt-und-toleranz/next/1.html

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/02/ifa-stellt-linksammlung-zum-anschlag.html

https://www.ifa.de/kultur-und-aussenpolitik/nachrichten-presse/respekt-und-toleranz/next/1.html

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/02/ifa-stellt-linksammlung-zum-anschlag.html

KlausGraf - am Montag, 16. Februar 2015, 15:58 - Rubrik: Miscellanea

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://kost-ceco.ch/cms/index.php?jbig2-compression_de

"Im August 2013 wurde ein beunruhigender Fehler beim Scannen von PDF-Dokumenten mit Xerox-Geräten festgestellt. Der Fehler besteht hauptsächlich darin, dass einzelne Ziffern durch andere Ziffern ersetzt werden. Diese falschen Ziffern sind pixelidentisch mit anderen Ziffern im Dokument."

Siehe

https://archiv.twoday.net/stories/1022382638/

"In PDF/A-Dateien dürfen verlustbehaftete Komprimierungen wie zum Beispiel JBIG2 eingesetzt werden. Bei einer Konvertierung von PDF zu PDF/A wird die JBIG2-Komprimierung und ggf. der Substitution-Fehler übernommen. Da der Fehler irreversibel ist und nicht festgestellt werden kann, ob das PMS-Verfahren eingesetzt wurde oder nicht, empfiehlt die KOST, beim Erstellen von PDF-Dateien vorerst auf die Kompressionsart JBIG2 zu verzichten und die verschiedenen Quellen, insbesondere die Informatikdienstleister der abliefernden Stellen, zu sensibilisieren."

"Im August 2013 wurde ein beunruhigender Fehler beim Scannen von PDF-Dokumenten mit Xerox-Geräten festgestellt. Der Fehler besteht hauptsächlich darin, dass einzelne Ziffern durch andere Ziffern ersetzt werden. Diese falschen Ziffern sind pixelidentisch mit anderen Ziffern im Dokument."

Siehe

https://archiv.twoday.net/stories/1022382638/

"In PDF/A-Dateien dürfen verlustbehaftete Komprimierungen wie zum Beispiel JBIG2 eingesetzt werden. Bei einer Konvertierung von PDF zu PDF/A wird die JBIG2-Komprimierung und ggf. der Substitution-Fehler übernommen. Da der Fehler irreversibel ist und nicht festgestellt werden kann, ob das PMS-Verfahren eingesetzt wurde oder nicht, empfiehlt die KOST, beim Erstellen von PDF-Dateien vorerst auf die Kompressionsart JBIG2 zu verzichten und die verschiedenen Quellen, insbesondere die Informatikdienstleister der abliefernden Stellen, zu sensibilisieren."

KlausGraf - am Montag, 16. Februar 2015, 15:52 - Rubrik: Digitale Unterlagen

Auch nach Jahren bemerkt man wenig Besserung im Virtuellen Skriptorium St. Matthias.

Dass im Projekt spannende Überlieferungsträger einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden ist unbestritten. Aber Wie?!

Offenbar erfolgt die komplette menschenlesbare Erschließung der Handschriften in TYPO3 (v. 4.5, 2011!), bei geflissentlicher Aussperrung externer Suchmaschinen:

vgl: https://zimks68.uni-trier.de/robots.txt

Daher ist man für die Recherche auf die Seiten-interne Suche zurückgeworfen, die ihre Möglichkeiten aber nicht erklärt. (kann sie unscharf Suchen mit Levenshtein-Distanz? Wildcards? oder begnügt sie sich mit den Mysql-üblichen Stringvergleichen? ) Was nützt eine Einschränkung nach Bibliotheksorten, wenn sich anstelle einer Liste alle Bibliotheksorte nur Forschungsprosa findet ("Hierbei handelt es sich um eine Zahl von ca. 500 Kodizes, die weltweit auf etwa 25 Standorte verteilt sind." ) Bei einem solchen Bestand kann die "Volltextsuche" immer nur komplementär zu einem intellektuellen Ordnungssystem angelegt sein!

Durch einen "da war wohl der Admin pinkeln" - Umstand lässt sich aber aus einem sql-Dump ( https://zimks68.uni-trier.de/stmatthias/stmatthias.sql )

ableiten, dass mindestens folgende Orte sinnvolle Ergebnisse liefern sollten, denn leider ist die Datei 4 Jahre alt:

Bernkastel-Kues

Bonn

Brüssel

Darmstadt

Den Haag

Dresden

Edinburgh

Florenz

Frankfurt (welches?)

Genf

Gent

Gotha

Koblenz

Kopenhagen

Köln

London

Manchester

München

New York

Providence

Rom

Trier

Wien

Seit HTML2 (1995) gibt es für diesen Zweck "Optionen"

https://de.selfhtml.org/html/formulare/auswahl.htm

die den Formularbediener, der den Bestand nicht kennt, nicht im Regen stehen lassen. Königsweg wäre ein Tagging der Orte mit GND-Nummern (Schreibvarianten, Internationalisierung ) die über OAI-Schnittstelle den Bestand für die Interessierte Öffentlichkeit (Europeana, DDB) sichtbar machen. Aber die projektierte und abgebildete "Öffentlichkeit" ist wohl größtenteils analog: https://stmatthias.uni-trier.de/index.php?id=27

Unkomfortabel wenngleich maschinenlesbar ist die Ordnerstruktur unter https://zimks68.uni-trier.de/stmatthias/ Die XML-Dateien bieten eine beeindruckende Erschließungstiefe, warum aber speisen diese Daten nicht das Suchformular?

Der Handschriftencensus (außer demnächst ist jemand fleissig) kennt die Digitalisate übrigens weitgehend nicht.

Kein letzter Lichtblick

Mindestens die PR läuft gut: https://zimks68.uni-trier.de/stmatthias/embach.flv - (Was für ein Piano!) Wie geeignet ein 45-Minüter für einen Erstzugangzugang zu einer Überlieferung ist, mag ich nicht beurteilen. Die oben beschriebene schlechte Bedienbarkeit macht ernshaft grübeln, worin die von Michael Embach beschworene "intermediäre, kustodische Funktion" in ihrer Staurophylax-ähnlichen Bewacherrolle besteht - welche Effekte sie hier zeitigt ist nicht schön.

Dass im Projekt spannende Überlieferungsträger einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden ist unbestritten. Aber Wie?!

Offenbar erfolgt die komplette menschenlesbare Erschließung der Handschriften in TYPO3 (v. 4.5, 2011!), bei geflissentlicher Aussperrung externer Suchmaschinen:

vgl: https://zimks68.uni-trier.de/robots.txt

Daher ist man für die Recherche auf die Seiten-interne Suche zurückgeworfen, die ihre Möglichkeiten aber nicht erklärt. (kann sie unscharf Suchen mit Levenshtein-Distanz? Wildcards? oder begnügt sie sich mit den Mysql-üblichen Stringvergleichen? ) Was nützt eine Einschränkung nach Bibliotheksorten, wenn sich anstelle einer Liste alle Bibliotheksorte nur Forschungsprosa findet ("Hierbei handelt es sich um eine Zahl von ca. 500 Kodizes, die weltweit auf etwa 25 Standorte verteilt sind." ) Bei einem solchen Bestand kann die "Volltextsuche" immer nur komplementär zu einem intellektuellen Ordnungssystem angelegt sein!

Durch einen "da war wohl der Admin pinkeln" - Umstand lässt sich aber aus einem sql-Dump ( https://zimks68.uni-trier.de/stmatthias/stmatthias.sql )

ableiten, dass mindestens folgende Orte sinnvolle Ergebnisse liefern sollten, denn leider ist die Datei 4 Jahre alt:

Bernkastel-Kues

Bonn

Brüssel

Darmstadt

Den Haag

Dresden

Edinburgh

Florenz

Frankfurt (welches?)

Genf

Gent

Gotha

Koblenz

Kopenhagen

Köln

London

Manchester

München

New York

Providence

Rom

Trier

Wien

Seit HTML2 (1995) gibt es für diesen Zweck "Optionen"

https://de.selfhtml.org/html/formulare/auswahl.htm

die den Formularbediener, der den Bestand nicht kennt, nicht im Regen stehen lassen. Königsweg wäre ein Tagging der Orte mit GND-Nummern (Schreibvarianten, Internationalisierung ) die über OAI-Schnittstelle den Bestand für die Interessierte Öffentlichkeit (Europeana, DDB) sichtbar machen. Aber die projektierte und abgebildete "Öffentlichkeit" ist wohl größtenteils analog: https://stmatthias.uni-trier.de/index.php?id=27

Unkomfortabel wenngleich maschinenlesbar ist die Ordnerstruktur unter https://zimks68.uni-trier.de/stmatthias/ Die XML-Dateien bieten eine beeindruckende Erschließungstiefe, warum aber speisen diese Daten nicht das Suchformular?

Der Handschriftencensus (außer demnächst ist jemand fleissig) kennt die Digitalisate übrigens weitgehend nicht.

Kein letzter Lichtblick

Mindestens die PR läuft gut: https://zimks68.uni-trier.de/stmatthias/embach.flv - (Was für ein Piano!) Wie geeignet ein 45-Minüter für einen Erstzugangzugang zu einer Überlieferung ist, mag ich nicht beurteilen. Die oben beschriebene schlechte Bedienbarkeit macht ernshaft grübeln, worin die von Michael Embach beschworene "intermediäre, kustodische Funktion" in ihrer Staurophylax-ähnlichen Bewacherrolle besteht - welche Effekte sie hier zeitigt ist nicht schön.

bobgoehler - am Sonntag, 15. Februar 2015, 09:31 - Rubrik: Kodikologie

#bsgauguinreise15 steht vor der Tür (voraussichtlich Montag gibt es wieder von mir etwas zu lesen hier), aber die #kbreise14 ist noch nicht vergessen.

https://archiv.twoday.net/stories/1022375764/

https://www.basel.com/de/Bloggerreise

Zu den (zahlenden) Gastgebern zählte die Kunsthalle Karlsruhe, die uns ausgezeichnet betreut und umsorgt hatte. Was damals unter der Hand angedeutet wurde, ist jetzt Wirklichkeit: Das Museum ist beim Google Art Project dabei!

https://www.google.com/culturalinstitute/collection/staatliche-kunsthalle-karlsruhe?projectId=art-project

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/02/kunsthalle-karlsruhe-stellt.html

Zu sehen gibt es 50 erlesene Gemälde aus der 800 Werke umfassenden Dauerausstellung des in einem der schönsten historischen Museumsgebäude Deutschlands untergebrachten traditionsreichen Museums. Gern hätte man mittels Streetview (eine Option, die andere Sammlungen im Art Project anbieten) die tollen Räumlichkeiten erkundigt.

Die Auswahl ist zwar (noch) nicht groß, überzeugt aber durch gute Auflösung, was man von der Objektdatenbank der Kunsthalle mit ihrer völlig missratenen Lupenfunktion nicht behaupten kann.

https://www.kunsthalle-karlsruhe.de/de/mediathek/sammlung-online.html

Die Bilder sind winzig und das Betrachten mit der Lupe macht keinen Spaß. Es gibt dutzende Beispiele für Museen, die großzügig (wie im Google Art Project) hochauflösende Bilder zur Verfügung stellen.

Mit Blick auf meine Kriterien unter

https://archiv.twoday.net/stories/1022397299/

muss man bei der Karlsruher Objektdatenbank in allen Punkten Fehlanzeige melden. Bei dem Google Art Project ist die Auflösung hoch, aber es gibt auch keine Permalinks und keine Nachnutzungsrechte (obwohl alle Karlsruher Bilder gemeinfrei sein dürften). Das Teilen wird dagegen unterstützt. Eine Feedbackfunktion fehlt. Eine solche Funktion ermöglicht es, Hinweise oder Meinungen direkt anzubringen, ohne lang nach Kontaktdaten suchen zu müssen.

Ist Ihnen etwas aufgefallen? Womöglich ein Fehler?! Oder wissen Sie mehr?

>> Schreiben Sie uns!

heißt es in der Objektdatenbank des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig bei jedem Objekt

https://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de/site_deutsch/sammlungen/objektdatenbank/framesetting.html

Das Bild zeigt die Sammlerin Karoline Luise, der 2015 eine große Ausstellung gewidmet sein wird. Sie war in Archivalia Thema anlässlich des Karlsruher Kulturgüterskandals:

https://archiv.twoday.net/search?q=aroline+luise

https://archiv.twoday.net/stories/1022375764/

https://www.basel.com/de/Bloggerreise

Zu den (zahlenden) Gastgebern zählte die Kunsthalle Karlsruhe, die uns ausgezeichnet betreut und umsorgt hatte. Was damals unter der Hand angedeutet wurde, ist jetzt Wirklichkeit: Das Museum ist beim Google Art Project dabei!

https://www.google.com/culturalinstitute/collection/staatliche-kunsthalle-karlsruhe?projectId=art-project

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/02/kunsthalle-karlsruhe-stellt.html

Zu sehen gibt es 50 erlesene Gemälde aus der 800 Werke umfassenden Dauerausstellung des in einem der schönsten historischen Museumsgebäude Deutschlands untergebrachten traditionsreichen Museums. Gern hätte man mittels Streetview (eine Option, die andere Sammlungen im Art Project anbieten) die tollen Räumlichkeiten erkundigt.

Die Auswahl ist zwar (noch) nicht groß, überzeugt aber durch gute Auflösung, was man von der Objektdatenbank der Kunsthalle mit ihrer völlig missratenen Lupenfunktion nicht behaupten kann.

https://www.kunsthalle-karlsruhe.de/de/mediathek/sammlung-online.html

Die Bilder sind winzig und das Betrachten mit der Lupe macht keinen Spaß. Es gibt dutzende Beispiele für Museen, die großzügig (wie im Google Art Project) hochauflösende Bilder zur Verfügung stellen.

Mit Blick auf meine Kriterien unter

https://archiv.twoday.net/stories/1022397299/

muss man bei der Karlsruher Objektdatenbank in allen Punkten Fehlanzeige melden. Bei dem Google Art Project ist die Auflösung hoch, aber es gibt auch keine Permalinks und keine Nachnutzungsrechte (obwohl alle Karlsruher Bilder gemeinfrei sein dürften). Das Teilen wird dagegen unterstützt. Eine Feedbackfunktion fehlt. Eine solche Funktion ermöglicht es, Hinweise oder Meinungen direkt anzubringen, ohne lang nach Kontaktdaten suchen zu müssen.

Ist Ihnen etwas aufgefallen? Womöglich ein Fehler?! Oder wissen Sie mehr?

>> Schreiben Sie uns!

heißt es in der Objektdatenbank des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig bei jedem Objekt

https://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de/site_deutsch/sammlungen/objektdatenbank/framesetting.html

Das Bild zeigt die Sammlerin Karoline Luise, der 2015 eine große Ausstellung gewidmet sein wird. Sie war in Archivalia Thema anlässlich des Karlsruher Kulturgüterskandals:

https://archiv.twoday.net/search?q=aroline+luise

KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2015, 23:30 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

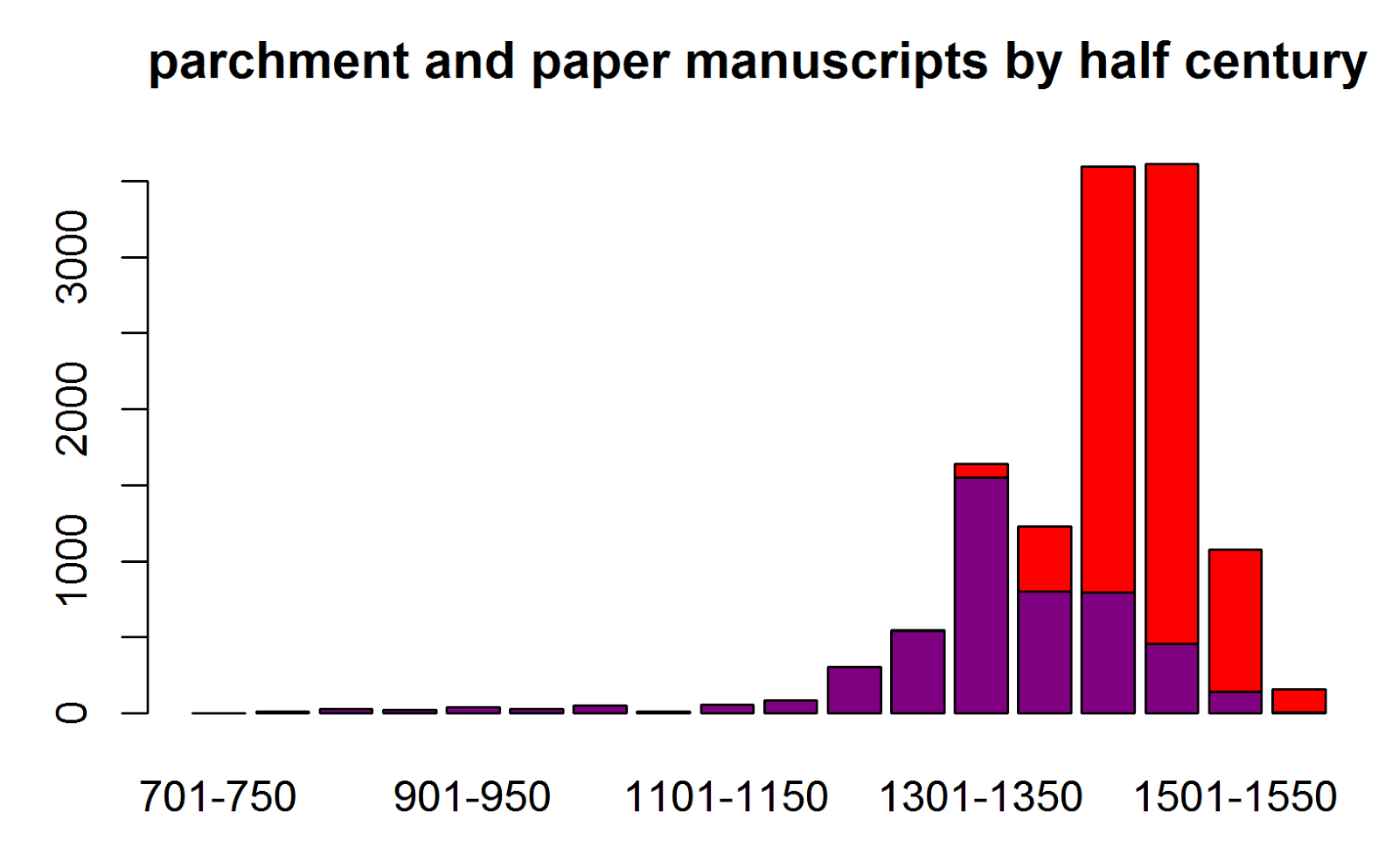

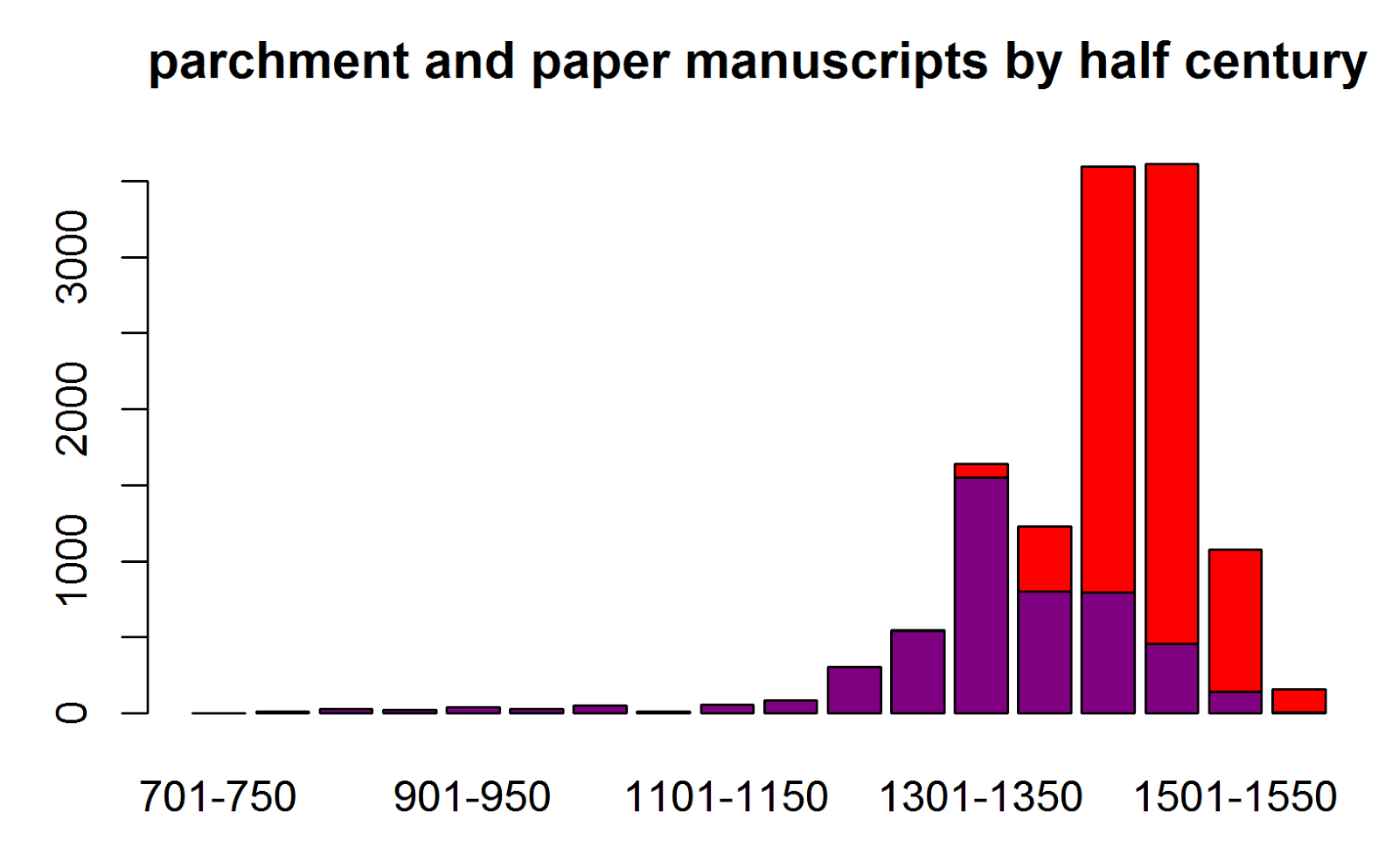

https://researchfragments.blogspot.de/2015/02/paper-and-parchment-manuscripts-in.html by Jonathan Green

KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2015, 22:43 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im digitalen Zeitalter sollte es selbstverständlich sein, dass

- Bilder in guter Auflösung vorliegen, ohne störendes Wasserzeichen

- die Objekte mit dauerhaftem Link (Permalink) ansteuerbar sind

- eine Nachnutzung ermöglicht wird, bei gemeinfreien Werken durch Kennzeichung als Public Domain oder allenfalls mit einer liberalen CC-Lizenz, beides deutlich sichtbar

- Sharing in sozialen Netzwerken bei den Objekten angeboten wird

- eine Feedbackfunktion beim einzelnen Bild zur Verfügung steht

Ich habe einige wichtige Museums- und Bilddatendatenbanken in Österreich daraufhin geprüft. Alle Angebote sind ohne Wasserzeichen, soweit nichts anderes vermerkt. Die Feedbackfunktion fehlt stets.

Albertina

https://sammlungenonline.albertina.at/

Auflösung: gut (Zoom)

Permalink: ja, Beispiel

https://sammlungenonline.albertina.at/?query=Inventarnummer=[Foto2000/68]&showtype=record

Nachnutzung/Sharing: -

Artothek des Bundes

https://www.artothek.info/

Auflösung: befriedigend

Permalink, Nachnutzung, Sharing: -

Bildarchiv Austria der ÖNB

Auflösung: teils ungenügend

Permalink, Nachnutzung, Sharing: -

Digitales Belvedere

https://digital.belvedere.at/

Auflösung: befriedigend

Permalink, Nachnutzung, Sharing: -

KHM Wien

https://bilddatenbank.khm.at/

Auflösung: befriedigend

Permalink, Nachnutzung, Sharing: -

Museen in Vorarlberg

https://www.vorarlbergmuseen.at/objekte/

Auflösung: teils befriedigend, teils ungenügend

Permalink, Nachnutzung, Sharing: -

Wien Museum

https://sammlung.wienmuseum.at/eMuseumPlus

Auflösung: gut, aber WASSERZEICHEN

Permalink, Nachnutzung, Sharing: -

Fazit: Das Ergebnis befriedigt in keiner Weise.

Dass Makart gemeinfrei ist, kümmert das Wien Museum nicht.

Dass Makart gemeinfrei ist, kümmert das Wien Museum nicht.

- Bilder in guter Auflösung vorliegen, ohne störendes Wasserzeichen

- die Objekte mit dauerhaftem Link (Permalink) ansteuerbar sind

- eine Nachnutzung ermöglicht wird, bei gemeinfreien Werken durch Kennzeichung als Public Domain oder allenfalls mit einer liberalen CC-Lizenz, beides deutlich sichtbar

- Sharing in sozialen Netzwerken bei den Objekten angeboten wird

- eine Feedbackfunktion beim einzelnen Bild zur Verfügung steht

Ich habe einige wichtige Museums- und Bilddatendatenbanken in Österreich daraufhin geprüft. Alle Angebote sind ohne Wasserzeichen, soweit nichts anderes vermerkt. Die Feedbackfunktion fehlt stets.

Albertina

https://sammlungenonline.albertina.at/

Auflösung: gut (Zoom)

Permalink: ja, Beispiel

https://sammlungenonline.albertina.at/?query=Inventarnummer=[Foto2000/68]&showtype=record

Nachnutzung/Sharing: -

Artothek des Bundes

https://www.artothek.info/

Auflösung: befriedigend

Permalink, Nachnutzung, Sharing: -

Bildarchiv Austria der ÖNB

Auflösung: teils ungenügend

Permalink, Nachnutzung, Sharing: -

Digitales Belvedere

https://digital.belvedere.at/

Auflösung: befriedigend

Permalink, Nachnutzung, Sharing: -

KHM Wien

https://bilddatenbank.khm.at/

Auflösung: befriedigend

Permalink, Nachnutzung, Sharing: -

Museen in Vorarlberg

https://www.vorarlbergmuseen.at/objekte/

Auflösung: teils befriedigend, teils ungenügend

Permalink, Nachnutzung, Sharing: -

Wien Museum

https://sammlung.wienmuseum.at/eMuseumPlus

Auflösung: gut, aber WASSERZEICHEN

Permalink, Nachnutzung, Sharing: -

Fazit: Das Ergebnis befriedigt in keiner Weise.

Dass Makart gemeinfrei ist, kümmert das Wien Museum nicht.

Dass Makart gemeinfrei ist, kümmert das Wien Museum nicht.KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2015, 18:23 - Rubrik: Museumswesen

KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2015, 18:19 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2015, 18:18 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

The IFLA Papers (2014) are online at:

https://www.globethics.net/documents/4289936/13403236/GE_Global_11_web_final.pdf

https://www.globethics.net/documents/4289936/13403236/GE_Global_11_web_final.pdf

KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2015, 18:14 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Grazer Diplomarbeit von Veronika Drescher mit sehr detaillierter Erschließung der Handschrift (ca. 1535/40).

https://media.obvsg.at/p-AC12083185-2001

Digitalisat des Wappenbuchs unter:

https://143.50.26.142/digbib/handschriften/Ms.2200-2399/Ms.2211/index.html

https://media.obvsg.at/p-AC12083185-2001

Digitalisat des Wappenbuchs unter:

https://143.50.26.142/digbib/handschriften/Ms.2200-2399/Ms.2211/index.html

KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2015, 17:59 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolfgang Drbals Beitrag in der FS Herwig Ebner ist im Open-Access-Repositorium der Uni Graz online.

https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubg:3-1726

https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubg:3-1726

KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2015, 17:39 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2015, 17:36 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2015, 16:07 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.tiroler-landesmuseen.at/page.cfm?vpath=tiroler-landesmuseen/forschung&genericpageid=2324

"120 Bände alleine beziehen sich auf die Zeit des Ersten Weltkriegs. Neben biografischen Daten wie Geburts- und Sterbedatum, Heimatgemeinde, Beruf und Sterbeort beinhalten die Tiroler Ehrenbücher viele Sterbe- und Andenkenbilder, in einigen Fällen sogar Feldpostbriefe oder kurze Lebensskizzen.

Um diese einzigartige Quelle auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat das Land Tirol ein Projektteam mit VertreterInnen der Universität Innsbruck, des Tiroler Landesarchivs und der Tiroler Landesmuseen mit der Digitalisierung und wissenschaftlichen Bearbeitung der 120 Bände zum Ersten Weltkrieg beauftragt. Interessierte können via Internet in einer benutzerfreundlichen Datenbank in die Tiroler Ehrenbücher Einsicht nehmen bzw. darin recherchieren. Es besteht auch die Möglichkeit, zusätzliche Materialien zu den Personen in die Datenbank einzubringen."

"120 Bände alleine beziehen sich auf die Zeit des Ersten Weltkriegs. Neben biografischen Daten wie Geburts- und Sterbedatum, Heimatgemeinde, Beruf und Sterbeort beinhalten die Tiroler Ehrenbücher viele Sterbe- und Andenkenbilder, in einigen Fällen sogar Feldpostbriefe oder kurze Lebensskizzen.

Um diese einzigartige Quelle auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat das Land Tirol ein Projektteam mit VertreterInnen der Universität Innsbruck, des Tiroler Landesarchivs und der Tiroler Landesmuseen mit der Digitalisierung und wissenschaftlichen Bearbeitung der 120 Bände zum Ersten Weltkrieg beauftragt. Interessierte können via Internet in einer benutzerfreundlichen Datenbank in die Tiroler Ehrenbücher Einsicht nehmen bzw. darin recherchieren. Es besteht auch die Möglichkeit, zusätzliche Materialien zu den Personen in die Datenbank einzubringen."

KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2015, 15:57 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

KlausGraf - am Freitag, 13. Februar 2015, 15:35 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Lesenswert: Sascha Foerster: „Der Wissenschaftsblog ist tot. Es lebe der Wissenschaftsblog. #wbhyp“, in: gab_log (11. Februar 2015) https://gab.hypotheses.org/1679

Es heißt das Blog, aber geschenkt.

DIESE Kurzmitteilung KÖNNEN Sie ausdrucken.

Es heißt das Blog, aber geschenkt.

DIESE Kurzmitteilung KÖNNEN Sie ausdrucken.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Volltextsuche über einen Teil der OCR-Texte des Internet Archive ist gut in der Open Library versteckt:

https://openlibrary.org/search/inside

Unter NEW wird angekündigt, man könne 2 Mio. Bücher durchsuchen. Die Suche gibt es schon lang, aber seit einiger zeit funktioniert sie nur einwandfrei, wenn man sich auf

1 (in Worten: einen) Suchbegriff

beschränkt.

Beispiel: Hundsfelden. Aber Hundsfelden am Rien (aus den angezeigten Snippets) wird weder mit noch ohne Anführungszeichen gefunden.

Häufig liest man auch "timed out".

Nicolaus Notel de Gamundia wird bei Gamundia gefunden, aber nicht bei Kombination von Suchbegriffen. Suchhilfe oder Erweiterte Suche Fehlanzeige.

Das ist angesichts der Bedeutung der Digitalen Bibliothek einfach nur zum in die Tischkante beißen.

Hat jemand eine Idee, wie man den OCR-Texten (abgesehen von einer Google-Site-Suche) Treffer entlocken kann?

https://openlibrary.org/search/inside

Unter NEW wird angekündigt, man könne 2 Mio. Bücher durchsuchen. Die Suche gibt es schon lang, aber seit einiger zeit funktioniert sie nur einwandfrei, wenn man sich auf

1 (in Worten: einen) Suchbegriff

beschränkt.

Beispiel: Hundsfelden. Aber Hundsfelden am Rien (aus den angezeigten Snippets) wird weder mit noch ohne Anführungszeichen gefunden.

Häufig liest man auch "timed out".

Nicolaus Notel de Gamundia wird bei Gamundia gefunden, aber nicht bei Kombination von Suchbegriffen. Suchhilfe oder Erweiterte Suche Fehlanzeige.

Das ist angesichts der Bedeutung der Digitalen Bibliothek einfach nur zum in die Tischkante beißen.

Hat jemand eine Idee, wie man den OCR-Texten (abgesehen von einer Google-Site-Suche) Treffer entlocken kann?

KlausGraf - am Donnerstag, 12. Februar 2015, 23:31 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Das Gewann »Hundsfeld« unweit des Kulturwehrs bei Marlen gehört zu Eckartsweier (bei Kehl bzw. Straßburg) und erinnert an ein einstiges Dorf, das im 16. Jahrhundert aufgegeben wurde.

Ein Artikel in Baden Online

https://www.bo.de/lokales/kehl/kein-hinweis-mehr-aufs-dorf

zitiert aus einer heimatgeschichtlichen Darstellung: "Die verarmten Einwohner trieben lichtscheues Handwerk, überfielen Warenzüge und Rheinschiffe, so dass über 30 Bürger 1540 und 1541 von den Straßburgern und den Grafen von Hanau hingerichtet wurden"

Historische Namensabelege bietet Kriegers Topographisches Wörterbuch:

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/krieger1904bd1/0556

Zur Ortsgeschichte erfährt man etwas in der umfangreichen namenkundlichen Untersuchung, die Erwin Dittler in der Ortenau 1988 Hundsfeld widmete.

https://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/ortenau1988/0070

Heute wäre man womöglich stolz, dass Wilhelm Genazinos, der spätere Büchnerpreisträger, in der FAZ 1967 einen angeblich haarsträubenden Artikel "Landschaft für Morde" publiziert hatte. Vielleicht wusste Genazino von der Tradition rund um Hundsfeld/Hundsfelden.

Schon Johann Andreas Silbermanns Straßburger Geschichte 1775 nannte das Dorf eine "weit und breit verschreyte Mörder-Grube".

https://books.google.de/books?id=mOVBAQAAMAAJ&pg=PA222

1855 bezog sich Joseph Schaible auf die Chronik Sebald Bühlers (die 1870 untergehen sollte) und zitierte wörtlich aus ihr über Hinrichtungen der Gefangenen der geheimen Hundsfelder (Mörder-)Gesellschaft 1540. (Bei Monika Spicker-Beck, Räuber, Mordbrenner, umschweifendes Gesind, 1995, finde ich dazu nichts, aber diese Arbeit ist natürlich für den größeren Kontext zentral.)

https://books.google.de/books?id=a6w_AAAAYAAJ&pg=PA58

Alle Einwohner zu Hundsfelden seien Mörder gewesen bis auf den Priester und den Mesner (Siegerist), schreibt der Chronist.

Diverse Exzerrpte aus heute verlorenen Straßburger Chroniken wurden publiziert.

Straßburger Jahrgeschichten bei Mone, ganz kurz zu 1541

https://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/mone1854-2/0147

Ruppert S. 305f.

https://access.bl.uk/item/pdf/lsidyv36870c06

Specklins Sammlungen Nr. 2359

https://archive.org/stream/pourlaconser2v14soci/#page/354/mode/2up

Weiteres Exzerpt zu 1540 im gleichen Bulletin 1911

https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015068474827?urlappend=%3Bseq=374 (US-Proxy!)

Auch in einer lateinischen Chronik des Klosters Schuttern erscheint Hundsfelden als wegen der Räubereien berüchtigt, ed. May, ZGO 1893, S. 288

https://archive.org/stream/zeitschriftfrdi14langoog#page/n347/mode/2up

Aus Straßburg oder dem Offenburger Raum gelangte die Nachricht zu 1540 auch zu Martin Crusius:

https://books.google.de/books?id=8SdLAAAAcAAJ&pg=RA1-PA77