Landesgeschichte

https://www.archive.org/details/WuerttembergischeVierteljahrshefteFuerLandesgeschichteStuttgart

WürttVjhhLG NF 25, 1916

Eugen GRADMANN, Das Rätsel von Regenbach, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 1-46

Adolf METTLER, Die bauliche Anlage der alten Stiftskirche und der Peterskirche in Oberstenfeld, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 47-60

Karl BIHLMEYER, Mystisches Leben in dem Dominikanerinnenkloster Weiler bei Esslingen im 13. und 14. Jahrhundert, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 61-93

Heinrich GÜNTER, Die Toten von Lustnau, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 94-106

Joseph ZELLER, Das Prämonstratenserstift Adelberg, das letzte schwäbische Doppelkloster, 1178 (1188) bis 1476. Ein Beitrag zur Geschichte der Doppelklöster, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 107-162

Karl Otto MÜLLER, Das Bürgerrecht in den oberschwäbischen Reichsstädten, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 163-192

Karl WELLER, Markgröningen und die Reichssturmfahne, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 193-209

Eugen von ADAM, Herzog Friedrich I. von Württemberg und die Landschaft, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 210-229

Theodor KNAPP, Die schwäbisch-österreichischen Stände, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 230-235

Otto LEUZE, Die Wiegendrucke der Bibliothek der Evangelischen Nikolauskirche in Isny, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 236-292

Hans GREINER, Das Archivwesen Ulms in seiner geschichtlichen Entwicklung, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 293-324

Gebhard MEHRING, Beiträge zur Geschichte der Kanzlei der Grafen von Wirtemberg, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 325-364

Rudolf KRAUSS, Die männlichen Vornamen im Hause Württemberg, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 365-382

Gustav BOSSERT, Die Hofkapelle unter Herzog Ulrich, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 383-430

Karl von MÜLLER, Kirchliches Prüfungs- und Anstellungswesen in Württemberg im Zeitalter der Orthodoxie. Aus den Zeugnisbüchern des herzoglichen Konsistoriums, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 431-488

Moriz von RAUCH, Ein Rhein-Neckar-Donau-Verkehrsplan im 18. Jahrhundert, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 489-522

Albrecht LIST, Zur Geschichte der revolutionären Bewegung in Schwaben im Frühjahr 1799, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 523-531

Eugen von SCHNEIDER, König Wilhelm I. und die Entstehung der württembergischen Verfassung, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 532-547

Heinz KINDERMANN, Eine autobiographische Skizze von Hermann Kurz, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 548-557

Hermann von FISCHER, Die Hallischen Jahrbücher und die Schwaben, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 558-571

Adolf RAPP, Württembergische Politiker von 1848 im Kampf um die deutsche Frage, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 572-605

Gottlob EGELHAAF, Die Regierungszeit König Wilhelms II., in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 606-615

Register, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 616-645

Schriften der Württ. Kommission für Landesgeschichte, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, Eigene Pag. 1-6

WürttVjhhLG NF 26, 1917

Johannes WÜLK, Staat und Kirche in Württemberg nach dem Tode Graf Eberhards im Bart (1496) bis zur Einführung der Reformation, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 1-41

Karl Otto MÜLLER, Das Bürgerrecht in den oberschwäbischen Reichsstädten, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 42-63

Hans GREINER, Ulms Bibliothekswesen, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 64-120

Curt HABICHT, Joseph Furttenbachs Hochzeit-Hauß-Gebäw. Ein Beitrag zur ulmischen Kunst- und Kulturgeschichte des 17. Jahrhunderts, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 121-130

Gebhard MEHRING, Aus den Registern der Kanzlei der Grafen von Wirtemberg, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 131-156

Erich TROSS, Das schwäbische ritterliche Maiergeschlecht der Maier von Trossingen. Eine ständegeschichtliche Untersuchung, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 157-184

Hermann von FISCHER, Vermischtes. Das Ostracher Liederbuch, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 185-187

Besprechungen, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 188-200

Joseph ZELLER, Nochmals das große Erdbeben vor 800 Jahren, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 201-206

Adolf METTLER, Das Kirchengebäude in Neckartailfingen, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 207-229

Leodegar WALTER, Das Totenbuch des Cistercienserfrauenklosters Baindt, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 230-252

Karl von MÜLLER, Michaelsbasilika, Michaelskapelle und Kilianskirche in Heilbronn, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 253-259

Anton NÄGELE, Archivalische Beiträge zur Kulturgeschichte Weingartens im 16. Jahrhundert, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 260-306

Friedrich HAASS, Beiträge zur Geschichte des Altwürttembergischen Verkehrswesens (bis 1819), in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 307-407

Albert Eugen von ADAM, Ein Strafgericht über Nürtingen. Ein Bild aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 408-427

Gustav BOSSERT, Zur Geschichte des Bildhauers Sent Schlör, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 428-432

Hermann von FISCHER, Neues über Georg Rudolf Weckherlin und seine Familie, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 433-435

Karl GOESER, Der Anteil Friedrich Lists an der Gründung der staatswissenschaftlichen Fakultät in Tübingen, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 436-441

Albert AICH, Die Herren von Ellerbach-Laupheim. Nachträge zu ihrer Genealogie und Geschichte, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 442-447

Friedrich BAUSER, Über den verwandtschaftlichen Zusammenhang der in Bayern, Württemberg und Österreich noch blühenden Familien der Freiherren v. Herman auf Wain und der Hörmann von Hörbach mit der ausgestorbenen Kaufbeurer Patrizierfamilie Hörmann von und zu Gutenberg, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 448-457

Besprechungen, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 458-463

Otto LEUZE, Württembergische Geschichtsliteratur vom Jahre 1915, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 464-481

Register, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 482-505

Schriften der Württ. Kommission für Landesgeschichte, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, Eigene Pag. 1-6

WürttVjhhLG NF 25, 1916

Eugen GRADMANN, Das Rätsel von Regenbach, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 1-46

Adolf METTLER, Die bauliche Anlage der alten Stiftskirche und der Peterskirche in Oberstenfeld, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 47-60

Karl BIHLMEYER, Mystisches Leben in dem Dominikanerinnenkloster Weiler bei Esslingen im 13. und 14. Jahrhundert, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 61-93

Heinrich GÜNTER, Die Toten von Lustnau, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 94-106

Joseph ZELLER, Das Prämonstratenserstift Adelberg, das letzte schwäbische Doppelkloster, 1178 (1188) bis 1476. Ein Beitrag zur Geschichte der Doppelklöster, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 107-162

Karl Otto MÜLLER, Das Bürgerrecht in den oberschwäbischen Reichsstädten, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 163-192

Karl WELLER, Markgröningen und die Reichssturmfahne, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 193-209

Eugen von ADAM, Herzog Friedrich I. von Württemberg und die Landschaft, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 210-229

Theodor KNAPP, Die schwäbisch-österreichischen Stände, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 230-235

Otto LEUZE, Die Wiegendrucke der Bibliothek der Evangelischen Nikolauskirche in Isny, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 236-292

Hans GREINER, Das Archivwesen Ulms in seiner geschichtlichen Entwicklung, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 293-324

Gebhard MEHRING, Beiträge zur Geschichte der Kanzlei der Grafen von Wirtemberg, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 325-364

Rudolf KRAUSS, Die männlichen Vornamen im Hause Württemberg, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 365-382

Gustav BOSSERT, Die Hofkapelle unter Herzog Ulrich, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 383-430

Karl von MÜLLER, Kirchliches Prüfungs- und Anstellungswesen in Württemberg im Zeitalter der Orthodoxie. Aus den Zeugnisbüchern des herzoglichen Konsistoriums, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 431-488

Moriz von RAUCH, Ein Rhein-Neckar-Donau-Verkehrsplan im 18. Jahrhundert, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 489-522

Albrecht LIST, Zur Geschichte der revolutionären Bewegung in Schwaben im Frühjahr 1799, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 523-531

Eugen von SCHNEIDER, König Wilhelm I. und die Entstehung der württembergischen Verfassung, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 532-547

Heinz KINDERMANN, Eine autobiographische Skizze von Hermann Kurz, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 548-557

Hermann von FISCHER, Die Hallischen Jahrbücher und die Schwaben, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 558-571

Adolf RAPP, Württembergische Politiker von 1848 im Kampf um die deutsche Frage, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 572-605

Gottlob EGELHAAF, Die Regierungszeit König Wilhelms II., in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 606-615

Register, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, S. 616-645

Schriften der Württ. Kommission für Landesgeschichte, in: WürttVjhhLG NF 25, 1916, Eigene Pag. 1-6

WürttVjhhLG NF 26, 1917

Johannes WÜLK, Staat und Kirche in Württemberg nach dem Tode Graf Eberhards im Bart (1496) bis zur Einführung der Reformation, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 1-41

Karl Otto MÜLLER, Das Bürgerrecht in den oberschwäbischen Reichsstädten, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 42-63

Hans GREINER, Ulms Bibliothekswesen, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 64-120

Curt HABICHT, Joseph Furttenbachs Hochzeit-Hauß-Gebäw. Ein Beitrag zur ulmischen Kunst- und Kulturgeschichte des 17. Jahrhunderts, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 121-130

Gebhard MEHRING, Aus den Registern der Kanzlei der Grafen von Wirtemberg, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 131-156

Erich TROSS, Das schwäbische ritterliche Maiergeschlecht der Maier von Trossingen. Eine ständegeschichtliche Untersuchung, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 157-184

Hermann von FISCHER, Vermischtes. Das Ostracher Liederbuch, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 185-187

Besprechungen, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 188-200

Joseph ZELLER, Nochmals das große Erdbeben vor 800 Jahren, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 201-206

Adolf METTLER, Das Kirchengebäude in Neckartailfingen, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 207-229

Leodegar WALTER, Das Totenbuch des Cistercienserfrauenklosters Baindt, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 230-252

Karl von MÜLLER, Michaelsbasilika, Michaelskapelle und Kilianskirche in Heilbronn, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 253-259

Anton NÄGELE, Archivalische Beiträge zur Kulturgeschichte Weingartens im 16. Jahrhundert, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 260-306

Friedrich HAASS, Beiträge zur Geschichte des Altwürttembergischen Verkehrswesens (bis 1819), in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 307-407

Albert Eugen von ADAM, Ein Strafgericht über Nürtingen. Ein Bild aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 408-427

Gustav BOSSERT, Zur Geschichte des Bildhauers Sent Schlör, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 428-432

Hermann von FISCHER, Neues über Georg Rudolf Weckherlin und seine Familie, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 433-435

Karl GOESER, Der Anteil Friedrich Lists an der Gründung der staatswissenschaftlichen Fakultät in Tübingen, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 436-441

Albert AICH, Die Herren von Ellerbach-Laupheim. Nachträge zu ihrer Genealogie und Geschichte, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 442-447

Friedrich BAUSER, Über den verwandtschaftlichen Zusammenhang der in Bayern, Württemberg und Österreich noch blühenden Familien der Freiherren v. Herman auf Wain und der Hörmann von Hörbach mit der ausgestorbenen Kaufbeurer Patrizierfamilie Hörmann von und zu Gutenberg, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 448-457

Besprechungen, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 458-463

Otto LEUZE, Württembergische Geschichtsliteratur vom Jahre 1915, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 464-481

Register, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, S. 482-505

Schriften der Württ. Kommission für Landesgeschichte, in: WürttVjhhLG NF 26, 1917, Eigene Pag. 1-6

KlausGraf - am Sonntag, 8. November 2009, 01:20 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Den Galgen! sagt der Eichele

Dieses ist eine echte Eßlinger Redensart. Herzog Ulrich von

Wirtemberg belagerte die Stadt; da riefen sie hinein: "man solle

sie aufgeben." Ein gewißer Eichele antwortete: "den Galgen

wollen wir euch geben!" dahero noch heutiges Tages das

Sprichwort umgeht: "den Galgen sagt der Eichele." (156)

Liest man in meinen (demnächst online einsehbaren) "Sagen rund um Stuttgart", 1995. [ https://books.google.de/books?id=DCbaAAAAMAAJ&pg=PA135 ]

Die Nachweise dazu:

Birlinger 1874, S. 26 nach dem "Rechenmeister" S. 171 (1.

H. 18. Jh., nicht ermittelt). Die gleichnamige Erzählung von

Hermann Kurz abgedruckt: Eßlinger Chronik 5 (1929) S. 144-155

E-Text von Kurz:

[ https://gutenberg.spiegel.de/buch/1962/7 ]

(Beutelsbacher = Württemberger, Bopfinger = Esslinger)

[Illustrierte Erstausgabe in den Fliegenden Blättern 1847:

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fb5/0061 ]

Birlinger 1874 ist: Aus Schwaben

Bei dem Rechenmeister handelt es sich laut zeno.org um "Der in der ganzen Welt, sowohl im Hauß als auf dem Land hurtige und geschwinde Rechenmeister. (Der übrige Theil des Titels abgerissen.) Aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Hieher gehört nur die in den Rechenmeister eingestreute wirtemb. Chronik."

Die Göttinger Bibliothek besitzt:

Der in der gantzen Welt, sowohl im Hauß als auf dem Land Hurtige und geschwinde Rechenmeister : Dienet Allen Beamten, Kauff- und Handels-Leuten, ... zu sonderbahrer Zeit-Gewinnung, mit Fleiß nach des Höchsten Ausspruch: Daß alles bestehen solle in Maas, Gewicht und Zahl, ... mit nöthigen Fragen und Exempeln die eingeführte Capitel und Tabellen auf das einfältigste erkläret / Mit Hoch-Fürstl. gnädigstem Consens an Tag und Druck gegeben von Wolffgang Adam Helden, Fürstl. Müntz-Controlleurn, Arithmetico und ältern Stürmlens Schulmeister in Stuttgardt

Verfasser:

Held, Wolffgang Adam

Erschienen:

Stuttgardt : Beym Authore selbsten zu haben, wohnhafft unter der Mauer in der Stürmlens Schul : gedruckt in der Faberischen Hof- und Cantzley-Buchdruckerey, 1741

[ Online: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN679589848 Die Stelle tatsächlich auf S. 171]

Beim Blättern in

Gaensschopff, Tobias: Chronicon/ Oder Eigentliche Beschreibung vieler denckwürdigen Geschichten/ Die sich in dem Hoch-Löbl. Fürstenthum Würtemberg/ und dero Nachbarschafften ... vorgangen/ sonderlich was das Land im leidigen verderblichen Kriegswesen außgestanden Stuttgart 1656 [VD17 VD17 7:701060R] S. 33

https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN57788672X

fand ich aber jetzt einen früheren Beleg für die Überlieferung (die Belagerung wird in den Städtekrieg 1450 datiert).

[Auch: https://books.google.de/books?id=8mgAAAAAcAAJ&pg=PA33 und danach bei Steinhofer

https://books.google.de/books?id=KH0AAAAAcAAJ&pg=PA163

Was es wohl mit

Der Galgen, sagt der Eichele. Zur Gesch. von Schweinfurt. (FA Reuss.) zu 1859

https://books.google.de/books?id=50kAAAAAcAAJ&pg=PA77

auf sich haben mag?

Württemberg wie es war und ist bezieht das Sprichwort auf den berüchtigten Bundes-Profossen Berthold Aichelin/Aichele, der zahlreiche protestantische Pfarrer aufhängte (1525/26):

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101051155248;view=image;seq=516 (US)

Zur Person Aicheles, GND 1012154394:

https://www.gameo.org/encyclopedia/contents/A4205.html

https://rzblx2.uni-regensburg.de/blo/boslview/boslview.php?seite= (S. 25)

Als Scheusal dargestellt nicht nur von Wilhelm Zimmermann

https://books.google.de/books?id=HpMAAAAAcAAJ&pg=PA529

]

#forschung

Dieses ist eine echte Eßlinger Redensart. Herzog Ulrich von

Wirtemberg belagerte die Stadt; da riefen sie hinein: "man solle

sie aufgeben." Ein gewißer Eichele antwortete: "den Galgen

wollen wir euch geben!" dahero noch heutiges Tages das

Sprichwort umgeht: "den Galgen sagt der Eichele." (156)

Liest man in meinen (demnächst online einsehbaren) "Sagen rund um Stuttgart", 1995. [ https://books.google.de/books?id=DCbaAAAAMAAJ&pg=PA135 ]

Die Nachweise dazu:

Birlinger 1874, S. 26 nach dem "Rechenmeister" S. 171 (1.

H. 18. Jh., nicht ermittelt). Die gleichnamige Erzählung von

Hermann Kurz abgedruckt: Eßlinger Chronik 5 (1929) S. 144-155

E-Text von Kurz:

[ https://gutenberg.spiegel.de/buch/1962/7 ]

(Beutelsbacher = Württemberger, Bopfinger = Esslinger)

[Illustrierte Erstausgabe in den Fliegenden Blättern 1847:

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fb5/0061 ]

Birlinger 1874 ist: Aus Schwaben

Bei dem Rechenmeister handelt es sich laut zeno.org um "Der in der ganzen Welt, sowohl im Hauß als auf dem Land hurtige und geschwinde Rechenmeister. (Der übrige Theil des Titels abgerissen.) Aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Hieher gehört nur die in den Rechenmeister eingestreute wirtemb. Chronik."

Die Göttinger Bibliothek besitzt:

Der in der gantzen Welt, sowohl im Hauß als auf dem Land Hurtige und geschwinde Rechenmeister : Dienet Allen Beamten, Kauff- und Handels-Leuten, ... zu sonderbahrer Zeit-Gewinnung, mit Fleiß nach des Höchsten Ausspruch: Daß alles bestehen solle in Maas, Gewicht und Zahl, ... mit nöthigen Fragen und Exempeln die eingeführte Capitel und Tabellen auf das einfältigste erkläret / Mit Hoch-Fürstl. gnädigstem Consens an Tag und Druck gegeben von Wolffgang Adam Helden, Fürstl. Müntz-Controlleurn, Arithmetico und ältern Stürmlens Schulmeister in Stuttgardt

Verfasser:

Held, Wolffgang Adam

Erschienen:

Stuttgardt : Beym Authore selbsten zu haben, wohnhafft unter der Mauer in der Stürmlens Schul : gedruckt in der Faberischen Hof- und Cantzley-Buchdruckerey, 1741

[ Online: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN679589848 Die Stelle tatsächlich auf S. 171]

Beim Blättern in

Gaensschopff, Tobias: Chronicon/ Oder Eigentliche Beschreibung vieler denckwürdigen Geschichten/ Die sich in dem Hoch-Löbl. Fürstenthum Würtemberg/ und dero Nachbarschafften ... vorgangen/ sonderlich was das Land im leidigen verderblichen Kriegswesen außgestanden Stuttgart 1656 [VD17 VD17 7:701060R] S. 33

https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN57788672X

fand ich aber jetzt einen früheren Beleg für die Überlieferung (die Belagerung wird in den Städtekrieg 1450 datiert).

[Auch: https://books.google.de/books?id=8mgAAAAAcAAJ&pg=PA33 und danach bei Steinhofer

https://books.google.de/books?id=KH0AAAAAcAAJ&pg=PA163

Was es wohl mit

Der Galgen, sagt der Eichele. Zur Gesch. von Schweinfurt. (FA Reuss.) zu 1859

https://books.google.de/books?id=50kAAAAAcAAJ&pg=PA77

auf sich haben mag?

Württemberg wie es war und ist bezieht das Sprichwort auf den berüchtigten Bundes-Profossen Berthold Aichelin/Aichele, der zahlreiche protestantische Pfarrer aufhängte (1525/26):

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101051155248;view=image;seq=516 (US)

Zur Person Aicheles, GND 1012154394:

https://www.gameo.org/encyclopedia/contents/A4205.html

https://rzblx2.uni-regensburg.de/blo/boslview/boslview.php?seite= (S. 25)

Als Scheusal dargestellt nicht nur von Wilhelm Zimmermann

https://books.google.de/books?id=HpMAAAAAcAAJ&pg=PA529

]

#forschung

KlausGraf - am Mittwoch, 4. November 2009, 02:55 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.regionalgeschichte.net/hauptportal/bibliothek/recherche/zeitschriftenmagazin.html?L=0

Liste der verfügbaren Zeitschriften

* Alzeyer Geschichtsblätter

* Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst

* Archiv für hessische Geschichte

* Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte

* Aus vergangenen Zeiten (Nieder-Olm)

* Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz (Reihe)

* Beiträge zur Ingelheimer Geschichte (Reihe)

* Binger Annalen

* Binger Land

* Blätter für deutsche Landesgeschichte (externer Link)

* Blätter zum Land (Landeszentrale für pol. Bildung)

* Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters (DA) (externer Link)

* Dorfschelle (Aspisheim) (externer Link)

* Eifeljahrbuch

* Eifelkalender

* Forschungsberichte zur Denkmalpflege

* Geschichtliche Landeskunde (Reihe)

* Heimat am Mittelrhein

* Heimatjahrbuch (-kalender) des Kreises Ahrweiler

* Heimatjahrbuch Kreis Mainz Bingen (vormals Heimatjahrbuch Kreis Bingen)

* Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte

* Jahrbuch der hessischen kirchengeschichtlichen Vereinigung

* Kulturdenkmäler Rheinland-Pfalz

* Kunstdenkmäler Rheinland-Pfalz

* Landesdenkmalpflege Rheinland-Pfalz (Publikationen)

* Lebendiges Rheinland-Pfalz

* Leininger Geschichtsblätter

* Mainzer Geschichtsblätter

* Mainzer Vorträge (Reihe)

* Mainzer Zeitschrift (externer Link)

* Mannheimer Geschichtsblätter

* Mayener Beiträge zur Heimatgeschichte

* Mitteilungsblatt zur rheinhessischen Landeskunde

* Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz (MHVPf)

* Nassauische Annalen

* Rheinische Vierteljahresblätter

* 1000 Jahre Binger Land

* Wormsgau

* Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins (ZGORh)

* Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte (externer Link)

* Zeitschrift für Hessische Geschichte und Landeskunde (ZVHessG)

Anders als bei dem Jenks'schen Zeitschriftenfreihandmagazin

https://www.fordham.edu/mvst/magazinestacks/zfhm.html

sind die Artikel nach dem Autorennamen geordnet. Links zu Google-Digitalisaten fehlen.

Liste der verfügbaren Zeitschriften

* Alzeyer Geschichtsblätter

* Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst

* Archiv für hessische Geschichte

* Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte

* Aus vergangenen Zeiten (Nieder-Olm)

* Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz (Reihe)

* Beiträge zur Ingelheimer Geschichte (Reihe)

* Binger Annalen

* Binger Land

* Blätter für deutsche Landesgeschichte (externer Link)

* Blätter zum Land (Landeszentrale für pol. Bildung)

* Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters (DA) (externer Link)

* Dorfschelle (Aspisheim) (externer Link)

* Eifeljahrbuch

* Eifelkalender

* Forschungsberichte zur Denkmalpflege

* Geschichtliche Landeskunde (Reihe)

* Heimat am Mittelrhein

* Heimatjahrbuch (-kalender) des Kreises Ahrweiler

* Heimatjahrbuch Kreis Mainz Bingen (vormals Heimatjahrbuch Kreis Bingen)

* Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte

* Jahrbuch der hessischen kirchengeschichtlichen Vereinigung

* Kulturdenkmäler Rheinland-Pfalz

* Kunstdenkmäler Rheinland-Pfalz

* Landesdenkmalpflege Rheinland-Pfalz (Publikationen)

* Lebendiges Rheinland-Pfalz

* Leininger Geschichtsblätter

* Mainzer Geschichtsblätter

* Mainzer Vorträge (Reihe)

* Mainzer Zeitschrift (externer Link)

* Mannheimer Geschichtsblätter

* Mayener Beiträge zur Heimatgeschichte

* Mitteilungsblatt zur rheinhessischen Landeskunde

* Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz (MHVPf)

* Nassauische Annalen

* Rheinische Vierteljahresblätter

* 1000 Jahre Binger Land

* Wormsgau

* Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins (ZGORh)

* Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte (externer Link)

* Zeitschrift für Hessische Geschichte und Landeskunde (ZVHessG)

Anders als bei dem Jenks'schen Zeitschriftenfreihandmagazin

https://www.fordham.edu/mvst/magazinestacks/zfhm.html

sind die Artikel nach dem Autorennamen geordnet. Links zu Google-Digitalisaten fehlen.

KlausGraf - am Dienstag, 3. November 2009, 23:49 - Rubrik: Landesgeschichte

Der Weilheimer Lehrer und Historiker Rolf Götz, der 2007 seine Dissertation zur Traditionsbildung um die Herzöge von Teck vorgelegt hatte (Wege und Irrwege frühneuzeitlicher Historiographie, Ostfildern 2007) hat nun eine Geschichte des 1439 im Mannesstamm ausgestorbenen Adelsgeschlechts geschrieben: Die Herzöge von Teck. Herzöge ohne Herzogtum. Schriftenreihe des Stadtarchivs Kirchheim unter Teck Bd. 33, Kirchheim u. T. 2009. Auf 139 Seiten schildert Götz die Familiengeschichte, die man seiner Ansicht nach zu sehr als dauernden "Niedergang" bislang dargestellt hat. Wer sich mit dem Raum um die Teck (Kirchheim, Owen), mit Oberndorf am Neckar oder Mindelheim im 14./15. Jahrhundert befasst, findet bei Götz wertvolles Material. Aber die Herzöge waren auch in Tirol und in Italien politisch aktiv.

Man mag es bedauern, dass Götz die Krise und den Konsolidierung der Familie nicht systematischer in den Blick genommen hat (eine Auseinandersetzung mit Hans Patze, der die Tecker als "Adelspensionäre" sah, fehlt). Aber dieser ereignisgeschichtlich, an den einzelnen Persönlichkeiten orientierte Überblick, den so nur der Autor aufgrund jahrelanger Vorarbeiten verfassen konnte, legt die Grundlagen für eine an modernen Fragestellungen orientierte weitere Beschäftigung mit den "Fürsten", die im Grunde genommen nur den sozialen Rang von kleineren Grafen hatten. Ein besonderes Lob verdient die gewohnt liebevolle Bebilderung des Buches.

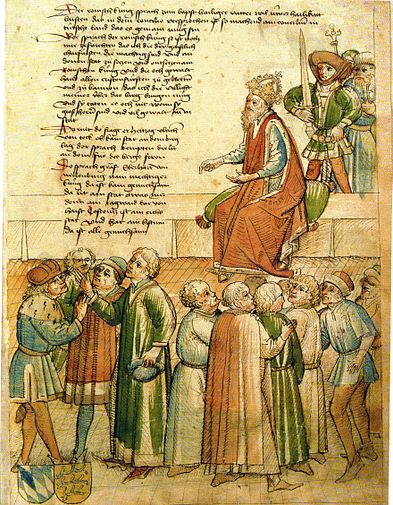

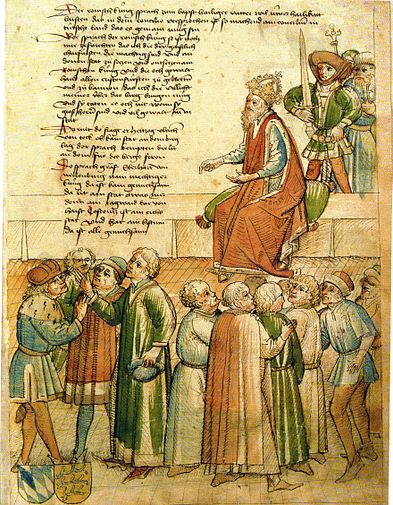

Herzog Ulrich von Teck (die Tecker "Wecken" werden mit den falschen Farben dargestellt) und Graf Eberhard von Nellenburg beraten über den Tagungsort des dann in Konstanz stattfinden Konzils (Hs. des Rosgartenmuseums der Richental-Chronik)

Herzog Ulrich von Teck (die Tecker "Wecken" werden mit den falschen Farben dargestellt) und Graf Eberhard von Nellenburg beraten über den Tagungsort des dann in Konstanz stattfinden Konzils (Hs. des Rosgartenmuseums der Richental-Chronik)

Man mag es bedauern, dass Götz die Krise und den Konsolidierung der Familie nicht systematischer in den Blick genommen hat (eine Auseinandersetzung mit Hans Patze, der die Tecker als "Adelspensionäre" sah, fehlt). Aber dieser ereignisgeschichtlich, an den einzelnen Persönlichkeiten orientierte Überblick, den so nur der Autor aufgrund jahrelanger Vorarbeiten verfassen konnte, legt die Grundlagen für eine an modernen Fragestellungen orientierte weitere Beschäftigung mit den "Fürsten", die im Grunde genommen nur den sozialen Rang von kleineren Grafen hatten. Ein besonderes Lob verdient die gewohnt liebevolle Bebilderung des Buches.

Herzog Ulrich von Teck (die Tecker "Wecken" werden mit den falschen Farben dargestellt) und Graf Eberhard von Nellenburg beraten über den Tagungsort des dann in Konstanz stattfinden Konzils (Hs. des Rosgartenmuseums der Richental-Chronik)

Herzog Ulrich von Teck (die Tecker "Wecken" werden mit den falschen Farben dargestellt) und Graf Eberhard von Nellenburg beraten über den Tagungsort des dann in Konstanz stattfinden Konzils (Hs. des Rosgartenmuseums der Richental-Chronik)KlausGraf - am Montag, 2. November 2009, 17:34 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Thomas Heim, Die Strättliger Chronik - Einblicke in das bernische Wallfahrtswesen, in: Berner Zeitschrift für Geschichte 71 (2009) H. 3, S. 1-56 online

https://www.bezg.ch/3_09/heim.pdf

https://dx.doi.org/10.5169/seals-247421

Nach wie vor maßgebliche Edition von Baechtold 1877:

https://www.archive.org/details/diestretlingerch01kibuuoft

Zum Autor Kiburger sehr knapp:

https://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D12025.php

https://dx.doi.org/10.5169/seals-247421

Nach wie vor maßgebliche Edition von Baechtold 1877:

https://www.archive.org/details/diestretlingerch01kibuuoft

Zum Autor Kiburger sehr knapp:

https://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D12025.php

KlausGraf - am Donnerstag, 29. Oktober 2009, 02:59 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://lagis.online.uni-marburg.de/de/subjects/index/sn/dtbh

Ich habe keine Möglichkeit gefunden, in dem Tagebuch zu blättern. Wenn man nur suchen kann, ist dieses Angebot kaum etwas wert und bestätigt nur Vorurteile über EDV-Lösungen, die kein Mensch vernünftig nutzen kann.

Da wir gerade dabei sind:

https://opal-niedersachsen.de/resolve/johaa-lab_alberi_300558961

Weiß jemand, wie man im Buch blättert?

(Wenn man nicht weiß, dass man es unter

https://hardenberg.jalb.de/display_page.php?elementId=2743 kann.)

Ich habe keine Möglichkeit gefunden, in dem Tagebuch zu blättern. Wenn man nur suchen kann, ist dieses Angebot kaum etwas wert und bestätigt nur Vorurteile über EDV-Lösungen, die kein Mensch vernünftig nutzen kann.

Da wir gerade dabei sind:

https://opal-niedersachsen.de/resolve/johaa-lab_alberi_300558961

Weiß jemand, wie man im Buch blättert?

(Wenn man nicht weiß, dass man es unter

https://hardenberg.jalb.de/display_page.php?elementId=2743 kann.)

KlausGraf - am Dienstag, 27. Oktober 2009, 23:03 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nach Registrierung kostenlos einsehbar:

https://paperc.de/documents/3836/309

Klaus Graf, Karl der Kühne und die Burgunderkriege, in: Killy Literaturlexikon, 2. Aufl., Bd. 6, Berlin/New York 2009, S. 297-299

https://paperc.de/documents/3836/307

https://paperc.de/documents/3836/309

Klaus Graf, Karl der Kühne und die Burgunderkriege, in: Killy Literaturlexikon, 2. Aufl., Bd. 6, Berlin/New York 2009, S. 297-299

https://paperc.de/documents/3836/307

KlausGraf - am Montag, 26. Oktober 2009, 00:18 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Von Ausgaben des 16. Jahrhunderts sind inzwischen online:

Simmern 3. August 1532

Frankfurt 1566

Frankfurt 1579

https://de.wikisource.org/wiki/Georg_R%C3%BCxner#Werke_in_Wikisource_und_auf_Commons

Zu Rüxner siehe hier (mit neuen Funden):

https://archiv.twoday.net/search?q=r%C3%BCxner

Simmern 3. August 1532

Frankfurt 1566

Frankfurt 1579

https://de.wikisource.org/wiki/Georg_R%C3%BCxner#Werke_in_Wikisource_und_auf_Commons

Zu Rüxner siehe hier (mit neuen Funden):

https://archiv.twoday.net/search?q=r%C3%BCxner

KlausGraf - am Donnerstag, 22. Oktober 2009, 00:10 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Frank G. Hirschmann: Die Stadt im Mittelalter (Enzyklopädie deutscher Geschichte 84). München: R. Oldenbourg Verlag 2009. XII, 146 S. 19,80 Euro.

In der bestens eingeführten, leider inzwischen nicht mehr sonderlich wohlfeilen Reihe versucht sich der Trierer Historiker Frank G. Hirschmann an einem knappen Gesamtüberblick über die mittelalterliche Stadtgeschichte. Korrekterweise hätte man den Titel "Die deutsche Stadt im Mittelalter" nennen müssen.

Die Darstellung ist, dem Reihenschema folgend, zweigeteilt. Einem "enzyklopädischen Überblick" folgt eine Art Forschungsbericht.

Eine ausgewogene Behandlung des Themas ist dem Autor nicht gelungen. Der Band ist stark "Trier-lastig". Gern zitiert der Autor Irsigler und Haverkamp, aber auch sich, am liebsten aber - nach Ausweis des Personenregisters - eine stadtgeschichtliche Koryphäe namens M. Escher-Apsner. Wer nicht weiß, dass der Begriff "Einverständnisgemeinschaft" auf Max Weber zurückgeht, könnte nach S. 51 vermuten, Escher-Apsner habe ihn geprägt. Außerdem bevorzugt Hirschmann sichtlich das Hochmittelalter.

Eine besondere Herausforderung stellt ein komprimierter und verständlicher Überblick über die kommunale Bewegung des Hochmittelalters dar. Für Studierende, bei denen die Reihe nicht ohne Grund beliebt ist, sind aber die Seiten 5-11 nicht sonderlich erhellend. Eher additiv werden Beispiele aneinandergereiht, das Resümee bleibt einem Riesensatz überlassen: "Aus verschiedenen Ansätzen - Privilegierung der Führungsspitzen (Magdeburg, Halberstadt), Schwurgemeinschaften (Cambrai, Worms, Metz, Mainz), Bruderschaften (Tiel, Valenciennes), Beteiligung an bischöflichen Entscheidungsprozessen (Mainz, Trier, Verdun), eigenständiges Handeln in Konfliktsituationen (Cambrai, Trier, Metz, Verdun), vom Stadtherrn unabhängiges militärisches Vorgehen (Cambrai, Konstanz, Augsburg, Worms, Metz), Anerkennung als Rechtskörperschaft durch den bischöflichen Stadtherrn (Huy, Mainz, Speyer, Cambrai, Utrecht) oder den König (Worms, Speyer, Köln, Utrecht, Muiden, Stavoren, Deventer, Duisburg), eigens vom Umland abgegrenztes Recht (Regensburg, Konstanz, Cambrai, Speyer, Utrecht), eigenständige Gründung eines Klosters (Regensburg) bzw. Hospitals (Metz) - hatten sich somit bis zum Ende des Investiturstreits und der Salierzeit in einer Reihe von Kathedralstädten westlich des Rheins bzw. südlich der Donau und auch in einigen Handels- und Gewerbeplätzen im Nordwesten städtische Gemeinwesen herausgebildet, die als eigenständige Rechtspersonen mit einem je nach Situation unter Umständen beträchtlichen Handlungsspielraum erkennbar werden" (S. 11).

Im Forschungsbericht findet man nur ein paar Bemerkungen zur Gemeindebildung im Abschnitt über die Stadtrechte (S. 73-75). Das im entsprechenden bibliographischen Teil S. 106f. aufgeführte Buch von Knut Schulz über die kommunalen Aufstände (1992) wird nicht eigens erwähnt.

Wer wie ich der Ansicht ist, dass die Resultate neuerer Studien über städtische Rituale, über das Verhältnis von Stadt und Adel oder die städtische Geschichtsschreibung bzw. städtische Literatur in einem solchen Überblick nicht fehlen dürfen, wird in Hirschmanns "enzyklopädischem Überblick" nicht fündig.

Von den 478 bibliographischen Angaben "Quellen und Literatur" sind nur die ersten 7 Quellen. Berücksichtigt wird ganz überwiegend die neuere und neueste Literatur. Im Abschnitt "Bruderschaften/Gilden/Zünfte" (Nr. 196-210) begegnet man gleich zwei Aufsätzen von Escher-Apsner, die wichtige Monographie von Ludwig Remling zu Franken und die monumentale Kölner Quellenedition von Klaus Militzer sucht man vergebens. S. 98-103 werden neuere Stadtgeschichten aufgelistet, selbstverständlich ist Münstermaifeld (Bearbeiterin: Escher-Apsner) vertreten, nicht jedoch Schwäbisch Gmünd (1984) oder Schwäbisch Hall (Wunder, Lubich, Maisch/Stihler). Dass bei den Titeln zu den Städtebünden Konrad Rusers große Quellenausgabe fehlt, ist schlichtweg inakzeptabel.

Selbstverständlich enthält das Bändchen eine Fülle wertvoller Aspekte und Hinweise (nützlich ist beispielsweise der Forschungsüberblick zu Stadtdefinitionen S. 61-70). Aber als Gesamtdarstellung ist es zu einseitig.

Inhaltsverzeichnis: https://tinyurl.com/yjgg2sm

In der bestens eingeführten, leider inzwischen nicht mehr sonderlich wohlfeilen Reihe versucht sich der Trierer Historiker Frank G. Hirschmann an einem knappen Gesamtüberblick über die mittelalterliche Stadtgeschichte. Korrekterweise hätte man den Titel "Die deutsche Stadt im Mittelalter" nennen müssen.

Die Darstellung ist, dem Reihenschema folgend, zweigeteilt. Einem "enzyklopädischen Überblick" folgt eine Art Forschungsbericht.

Eine ausgewogene Behandlung des Themas ist dem Autor nicht gelungen. Der Band ist stark "Trier-lastig". Gern zitiert der Autor Irsigler und Haverkamp, aber auch sich, am liebsten aber - nach Ausweis des Personenregisters - eine stadtgeschichtliche Koryphäe namens M. Escher-Apsner. Wer nicht weiß, dass der Begriff "Einverständnisgemeinschaft" auf Max Weber zurückgeht, könnte nach S. 51 vermuten, Escher-Apsner habe ihn geprägt. Außerdem bevorzugt Hirschmann sichtlich das Hochmittelalter.

Eine besondere Herausforderung stellt ein komprimierter und verständlicher Überblick über die kommunale Bewegung des Hochmittelalters dar. Für Studierende, bei denen die Reihe nicht ohne Grund beliebt ist, sind aber die Seiten 5-11 nicht sonderlich erhellend. Eher additiv werden Beispiele aneinandergereiht, das Resümee bleibt einem Riesensatz überlassen: "Aus verschiedenen Ansätzen - Privilegierung der Führungsspitzen (Magdeburg, Halberstadt), Schwurgemeinschaften (Cambrai, Worms, Metz, Mainz), Bruderschaften (Tiel, Valenciennes), Beteiligung an bischöflichen Entscheidungsprozessen (Mainz, Trier, Verdun), eigenständiges Handeln in Konfliktsituationen (Cambrai, Trier, Metz, Verdun), vom Stadtherrn unabhängiges militärisches Vorgehen (Cambrai, Konstanz, Augsburg, Worms, Metz), Anerkennung als Rechtskörperschaft durch den bischöflichen Stadtherrn (Huy, Mainz, Speyer, Cambrai, Utrecht) oder den König (Worms, Speyer, Köln, Utrecht, Muiden, Stavoren, Deventer, Duisburg), eigens vom Umland abgegrenztes Recht (Regensburg, Konstanz, Cambrai, Speyer, Utrecht), eigenständige Gründung eines Klosters (Regensburg) bzw. Hospitals (Metz) - hatten sich somit bis zum Ende des Investiturstreits und der Salierzeit in einer Reihe von Kathedralstädten westlich des Rheins bzw. südlich der Donau und auch in einigen Handels- und Gewerbeplätzen im Nordwesten städtische Gemeinwesen herausgebildet, die als eigenständige Rechtspersonen mit einem je nach Situation unter Umständen beträchtlichen Handlungsspielraum erkennbar werden" (S. 11).

Im Forschungsbericht findet man nur ein paar Bemerkungen zur Gemeindebildung im Abschnitt über die Stadtrechte (S. 73-75). Das im entsprechenden bibliographischen Teil S. 106f. aufgeführte Buch von Knut Schulz über die kommunalen Aufstände (1992) wird nicht eigens erwähnt.

Wer wie ich der Ansicht ist, dass die Resultate neuerer Studien über städtische Rituale, über das Verhältnis von Stadt und Adel oder die städtische Geschichtsschreibung bzw. städtische Literatur in einem solchen Überblick nicht fehlen dürfen, wird in Hirschmanns "enzyklopädischem Überblick" nicht fündig.

Von den 478 bibliographischen Angaben "Quellen und Literatur" sind nur die ersten 7 Quellen. Berücksichtigt wird ganz überwiegend die neuere und neueste Literatur. Im Abschnitt "Bruderschaften/Gilden/Zünfte" (Nr. 196-210) begegnet man gleich zwei Aufsätzen von Escher-Apsner, die wichtige Monographie von Ludwig Remling zu Franken und die monumentale Kölner Quellenedition von Klaus Militzer sucht man vergebens. S. 98-103 werden neuere Stadtgeschichten aufgelistet, selbstverständlich ist Münstermaifeld (Bearbeiterin: Escher-Apsner) vertreten, nicht jedoch Schwäbisch Gmünd (1984) oder Schwäbisch Hall (Wunder, Lubich, Maisch/Stihler). Dass bei den Titeln zu den Städtebünden Konrad Rusers große Quellenausgabe fehlt, ist schlichtweg inakzeptabel.

Selbstverständlich enthält das Bändchen eine Fülle wertvoller Aspekte und Hinweise (nützlich ist beispielsweise der Forschungsüberblick zu Stadtdefinitionen S. 61-70). Aber als Gesamtdarstellung ist es zu einseitig.

Inhaltsverzeichnis: https://tinyurl.com/yjgg2sm

KlausGraf - am Montag, 12. Oktober 2009, 02:09 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.archive.org/details/dieneckarseitede00schw

"Die Maßstäbe für das Sammeln von Sagen auf der Schwäbischen Alb setzte 1823 ein Freund Uhlands. Dem Stuttgarter Gymnasiallehrer Gustav Schwab (1792-1850), heute noch bekannt durch seine Sagen des klassischen Altertums, gelang 1823 mit seinem Reiseführer Die Neckarseite der Schwäbischen Alb ein Beststeller. Schwab gab eine Reihe von Sagen, die er vor Ort aufschnappte oder aus gelehrten Werken exzerpierte, in Prosa wieder, daneben bearbeitete er Sagenstoffe auch in Form von Gedichten („Romanzen“). Dieses Buch hat großen Einfluss auf spätere Sammlungen ausgeübt – und auch auf das mündliche Erzählen." (Graf, Sagen der Schwäbischen Alb, Einleitung)

Zwei Sagen aus meinem Buch "Sagen der Schwäbischen Alb", die aus Schwabs Neckarseite stammen:

Sage von zwei Brüdern

Vor langen Zeiten standen auf dem Schalksberg und dem Hirschberg schöne Burgen, wie auf dem Zollern. Die drei Berge und die Burgen gehörten drei Brüdern. Das Schloß auf dem Hirschberg war das schönste, und der Bruder, der dort hauste, war der reichste; dem gehörte auch Bahlingen. Der fiel in eine tödliche Krankheit, und weil seinen Brüdern das schöne Erbe mehr am Herzen lag, als der kranke Bruder, so konnten sie nicht warten, bis er verschieden war. Ja als es hieß, er sey gestorben, verbargen sie ihr Vergnügen nicht, sondern thaten Freudenschüsse von ihren Burgen herab. Die hörte der Todtkranke, vernahm ihre Ursache, und fiel vor Aerger in einen Schweiß, der ihn vom Tod errettete. Als er aber genesen war, da beschloß er, den ungetreuen Brüdern das schöne Erbe nicht zu gönnen, sondern er verkaufte seinen Berg samt Haus und Hof und der Stadt Bahlingen, auf den Fall seines Todes, an Würtemberg um einen elenden Hirschgulden (?). So lebte er noch lange Zeit fröhlich und getrost auf seinem Berge, die Brüder aber ritten ihm zu Hofe und thaten ihm freundlich; denn er war der älteste, und hatte kein Weib und keine Kinder; so hofften sie ihn dennoch zu beerben. Als er denn endlich gestorben war, und sie auf die Burg kamen, mit Worten wehklagten und im Herzen fröhlich waren, da kamen des Grafen von Würtemberg Abgesandte, brachten den Hirschgulden zum Kaufschilling, und zeigten die Urkunde vor, mit des Ritters Siegel und Unterschrift. So erfuhren sie den Kauf, fluchten und tobten, aber vergebens. Der Berg gehörte Würtemberg, und sie mußten abziehen, Am andern Tage kam der von Zollern zu dem auf die Schalksburg und sprach: ich hab schlecht geschlafen, Bruder! ich auch, sagte der andere, es ist mir in den Magen gefahren. Laß uns den Hirschgulden vertrinken, sprach der Zoller. So wirds uns besser werden, wenn das Erbe draußen ist. So gingen sie nach Bahlingen und zechten im Wirthshaus. Als nun die Zeit kam, da sie zahlen sollten, und den Hirschgulden hinwarfen, da schüttelte der Wirth den Kopf und sprach: sie sind abgeschätzt; heut früh hats ein Bote von Stuttgart gebracht, in des Grafen Namen, meinen neuen Herrn. So zogen sie ab, und sprachen nichts miteinander; und hatten anstatt des Erbes einen Gulden Schulden. (59)

Die berühmte Hirschgulden-Sage wurde Gustav Schwab „ziemlich verworren“ von seinem Wirt in Dürrwangen erzählt. Dieser datierte sie in seine Jugend und machte den „Karl Herzog“ zum Haupthelden. Eigenartig ist die Erwähnung des Hirschguldens, einer nur 1622/23 geprägten Münze der Kipper- und Wipperzeit. Am 3. November 1403 war die Herrschaft Schalksburg für 28.000 Gulden von Graf Friedrich V., genannt Mülli, aus der Linie Zollern-Schalksburg an Württemberg verkauft worden. In der seit dem 16. Jahrhundert greifbaren Traditionsbildung ist aus dieser stattlichen Summe ein geringer Betrag geworden, und der Verkauf wird als Trotzreaktion aufgrund eines Verwandtenstreits erklärt.

Wilhelm Hauff hat im dritten Band seines Märchenalmanachs, 1828 posthum erschienen, die Fassung Schwabs zu einer Erzählung „Die Sage vom Hirschgulden“ erweitert. Dadurch ist die Geschichte ungemein populär geworden, wie auch ein Wikipedia-Artikel belegt.

Sage von der Schalksburg

„Einst giengen junge Leute auf die Schalksburg lustwandeln, die sahen da zwei schöne Jungfrauen, die sich auf den Trümmern der Burg ergiengen. Weil sie nun meinten, daß es lebendige Menschen wären, so scheuten sie sich nicht, mit Fragen an sie zu gehen, und zu erkunden, wer sie denn wären, und wie so schöne Fräulein in die wilde Einöde kämen. Da antworteten jene: wir sind nicht mehr am Leben, wie ihr glaubet; wir sind gebannte Geister und geschworene Jungfrauen; zur Strafe für unsre Sünden müssen wir die Schätze hüten, die in den Gewölben der Burg verborgen liegen, bis einer kommt und uns erlöst. Wollt ihr uns erlösen, so thut also: drunten am Fuße der Burg, mitten im Tannenwald, findet ihr einen Ahornbaum, er ist der einzige im Walde, den hauet um und schneidet ihn zu Brettern und machet eine Kinderwiege daraus. Dann nehmet ein unschuldiges Kindlein und leget es drein. So werden wir erlöst werden. Als sie dieses gesprochen, verschwanden sie in dem Gestrüpp. Die jungen Leute aber kam ein Schauer an, und sie giengen hinab in ihr Dorf. Doch suchten sie und fanden den Ahorn; thaten in Allem, wie ihnen die Jungfrauen gesagt. Und als es geschehen war des Abends, da sah man aus der hohen Schalksburg eine Helle sich erheben, wie vom Schein eines Feuers, und alsbald flogen die erlösten Jungfrauen herrlich von Gestalt und mit feurigen Leibern gen Himmel.“

Diese Sage hat noch neuerdings Leute vom Dorfe Lautlingen verführt, Schätze in den Gewölben zu suchen. Mehrere Männer ließen sich an Seilen in die unterirdischen Löcher hinab. Einer davon verirrte, und schrie, daß man ihn herauf lassen sollte; die droben aber zogen am falschen Seil, und so ward er nur immer tiefer hinunter gelassen. Endlich gerettet, sagte er aus, daß er eine große Kiste drunten habe stehen sehen, und dabei einen feurigen Hund, als Wächter der Schätze. (60)

Gustav Schwab hörte die eher untypische Erlösungs-Sage mündlich „vom Wirthe zu Lautlingen“.

Quelle: Schwab (Ausgabe 1960) S. 28f., 32f.

https://www.archive.org/stream/dieneckarseitede00schw#page/32/mode/2up

Siehe auch:

https://archiv.twoday.net/stories/5401895/

"Die Maßstäbe für das Sammeln von Sagen auf der Schwäbischen Alb setzte 1823 ein Freund Uhlands. Dem Stuttgarter Gymnasiallehrer Gustav Schwab (1792-1850), heute noch bekannt durch seine Sagen des klassischen Altertums, gelang 1823 mit seinem Reiseführer Die Neckarseite der Schwäbischen Alb ein Beststeller. Schwab gab eine Reihe von Sagen, die er vor Ort aufschnappte oder aus gelehrten Werken exzerpierte, in Prosa wieder, daneben bearbeitete er Sagenstoffe auch in Form von Gedichten („Romanzen“). Dieses Buch hat großen Einfluss auf spätere Sammlungen ausgeübt – und auch auf das mündliche Erzählen." (Graf, Sagen der Schwäbischen Alb, Einleitung)

Zwei Sagen aus meinem Buch "Sagen der Schwäbischen Alb", die aus Schwabs Neckarseite stammen:

Sage von zwei Brüdern

Vor langen Zeiten standen auf dem Schalksberg und dem Hirschberg schöne Burgen, wie auf dem Zollern. Die drei Berge und die Burgen gehörten drei Brüdern. Das Schloß auf dem Hirschberg war das schönste, und der Bruder, der dort hauste, war der reichste; dem gehörte auch Bahlingen. Der fiel in eine tödliche Krankheit, und weil seinen Brüdern das schöne Erbe mehr am Herzen lag, als der kranke Bruder, so konnten sie nicht warten, bis er verschieden war. Ja als es hieß, er sey gestorben, verbargen sie ihr Vergnügen nicht, sondern thaten Freudenschüsse von ihren Burgen herab. Die hörte der Todtkranke, vernahm ihre Ursache, und fiel vor Aerger in einen Schweiß, der ihn vom Tod errettete. Als er aber genesen war, da beschloß er, den ungetreuen Brüdern das schöne Erbe nicht zu gönnen, sondern er verkaufte seinen Berg samt Haus und Hof und der Stadt Bahlingen, auf den Fall seines Todes, an Würtemberg um einen elenden Hirschgulden (?). So lebte er noch lange Zeit fröhlich und getrost auf seinem Berge, die Brüder aber ritten ihm zu Hofe und thaten ihm freundlich; denn er war der älteste, und hatte kein Weib und keine Kinder; so hofften sie ihn dennoch zu beerben. Als er denn endlich gestorben war, und sie auf die Burg kamen, mit Worten wehklagten und im Herzen fröhlich waren, da kamen des Grafen von Würtemberg Abgesandte, brachten den Hirschgulden zum Kaufschilling, und zeigten die Urkunde vor, mit des Ritters Siegel und Unterschrift. So erfuhren sie den Kauf, fluchten und tobten, aber vergebens. Der Berg gehörte Würtemberg, und sie mußten abziehen, Am andern Tage kam der von Zollern zu dem auf die Schalksburg und sprach: ich hab schlecht geschlafen, Bruder! ich auch, sagte der andere, es ist mir in den Magen gefahren. Laß uns den Hirschgulden vertrinken, sprach der Zoller. So wirds uns besser werden, wenn das Erbe draußen ist. So gingen sie nach Bahlingen und zechten im Wirthshaus. Als nun die Zeit kam, da sie zahlen sollten, und den Hirschgulden hinwarfen, da schüttelte der Wirth den Kopf und sprach: sie sind abgeschätzt; heut früh hats ein Bote von Stuttgart gebracht, in des Grafen Namen, meinen neuen Herrn. So zogen sie ab, und sprachen nichts miteinander; und hatten anstatt des Erbes einen Gulden Schulden. (59)

Die berühmte Hirschgulden-Sage wurde Gustav Schwab „ziemlich verworren“ von seinem Wirt in Dürrwangen erzählt. Dieser datierte sie in seine Jugend und machte den „Karl Herzog“ zum Haupthelden. Eigenartig ist die Erwähnung des Hirschguldens, einer nur 1622/23 geprägten Münze der Kipper- und Wipperzeit. Am 3. November 1403 war die Herrschaft Schalksburg für 28.000 Gulden von Graf Friedrich V., genannt Mülli, aus der Linie Zollern-Schalksburg an Württemberg verkauft worden. In der seit dem 16. Jahrhundert greifbaren Traditionsbildung ist aus dieser stattlichen Summe ein geringer Betrag geworden, und der Verkauf wird als Trotzreaktion aufgrund eines Verwandtenstreits erklärt.

Wilhelm Hauff hat im dritten Band seines Märchenalmanachs, 1828 posthum erschienen, die Fassung Schwabs zu einer Erzählung „Die Sage vom Hirschgulden“ erweitert. Dadurch ist die Geschichte ungemein populär geworden, wie auch ein Wikipedia-Artikel belegt.

Sage von der Schalksburg

„Einst giengen junge Leute auf die Schalksburg lustwandeln, die sahen da zwei schöne Jungfrauen, die sich auf den Trümmern der Burg ergiengen. Weil sie nun meinten, daß es lebendige Menschen wären, so scheuten sie sich nicht, mit Fragen an sie zu gehen, und zu erkunden, wer sie denn wären, und wie so schöne Fräulein in die wilde Einöde kämen. Da antworteten jene: wir sind nicht mehr am Leben, wie ihr glaubet; wir sind gebannte Geister und geschworene Jungfrauen; zur Strafe für unsre Sünden müssen wir die Schätze hüten, die in den Gewölben der Burg verborgen liegen, bis einer kommt und uns erlöst. Wollt ihr uns erlösen, so thut also: drunten am Fuße der Burg, mitten im Tannenwald, findet ihr einen Ahornbaum, er ist der einzige im Walde, den hauet um und schneidet ihn zu Brettern und machet eine Kinderwiege daraus. Dann nehmet ein unschuldiges Kindlein und leget es drein. So werden wir erlöst werden. Als sie dieses gesprochen, verschwanden sie in dem Gestrüpp. Die jungen Leute aber kam ein Schauer an, und sie giengen hinab in ihr Dorf. Doch suchten sie und fanden den Ahorn; thaten in Allem, wie ihnen die Jungfrauen gesagt. Und als es geschehen war des Abends, da sah man aus der hohen Schalksburg eine Helle sich erheben, wie vom Schein eines Feuers, und alsbald flogen die erlösten Jungfrauen herrlich von Gestalt und mit feurigen Leibern gen Himmel.“

Diese Sage hat noch neuerdings Leute vom Dorfe Lautlingen verführt, Schätze in den Gewölben zu suchen. Mehrere Männer ließen sich an Seilen in die unterirdischen Löcher hinab. Einer davon verirrte, und schrie, daß man ihn herauf lassen sollte; die droben aber zogen am falschen Seil, und so ward er nur immer tiefer hinunter gelassen. Endlich gerettet, sagte er aus, daß er eine große Kiste drunten habe stehen sehen, und dabei einen feurigen Hund, als Wächter der Schätze. (60)

Gustav Schwab hörte die eher untypische Erlösungs-Sage mündlich „vom Wirthe zu Lautlingen“.

Quelle: Schwab (Ausgabe 1960) S. 28f., 32f.

https://www.archive.org/stream/dieneckarseitede00schw#page/32/mode/2up

Siehe auch:

https://archiv.twoday.net/stories/5401895/

KlausGraf - am Samstag, 10. Oktober 2009, 02:55 - Rubrik: Landesgeschichte