Hilfswissenschaften

Tantner

https://adresscomptoir.twoday.net/stories/589173131/

stieß auf einen Open-Access-Band zu Albenartigem:

Kramer, Anke/Pelz, Annegret (Hg.): Album. Organisationsform narrativer Kohärenz. Göttingen: Wallstein, 2013.

https://e-book.fwf.ac.at/o:340

Der 08/15-Archivar wendet sich beim Inhaltsverzeichnis mit Grausen:

https://bvbr.bib-bvb.de:8991/exlibris/aleph/a21_1/apache_media/8VFLBGBKFPEJA5AHJD7CQTATSDKGFU.pdf

https://adresscomptoir.twoday.net/stories/589173131/

stieß auf einen Open-Access-Band zu Albenartigem:

Kramer, Anke/Pelz, Annegret (Hg.): Album. Organisationsform narrativer Kohärenz. Göttingen: Wallstein, 2013.

https://e-book.fwf.ac.at/o:340

Der 08/15-Archivar wendet sich beim Inhaltsverzeichnis mit Grausen:

https://bvbr.bib-bvb.de:8991/exlibris/aleph/a21_1/apache_media/8VFLBGBKFPEJA5AHJD7CQTATSDKGFU.pdf

KlausGraf - am Montag, 30. Dezember 2013, 04:53 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 27. Dezember 2013, 09:56 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Handeskammer Bremen entblödet sich nicht, in das seit dem frühen 15. Jahrhundert geführte Wappenbuch der bremischen kaufmannschaft aktuelle (Phantasie-)Wappen malen zu lassen und Schmalenstroer, der hier gerade in den Kommentaren einen rassistischen Rotz-Blogger angeprangert hat, entblödet sich nicht, das kommerzielle Blog dieser Firma "Pro Heraldica" in seinen Planet History aufzunehmen:

https://pro-heraldica.de/blog/aktualisierung-bremer-wappenbuch/

Dieses ganze Familienwappen-Stiften ist einfach nur teurer Schabernack. Und inmittelalterliche [frühneuzeitliche] Codices malen einfach nur Frevel.

https://pro-heraldica.de/blog/aktualisierung-bremer-wappenbuch/

Dieses ganze Familienwappen-Stiften ist einfach nur teurer Schabernack. Und in

KlausGraf - am Dienstag, 17. Dezember 2013, 20:06 - Rubrik: Hilfswissenschaften

"Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns, nach langer Vorbereitung nunmehr die Datenbank Typenrepertorium der Wiegendrucke (TW) im Internet präsentieren zu können. Sie finden das TW unter https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/. Entwickelt und inhaltlich aufgebaut wurde die Datenbank von Wolfram Kardorf und Dr. Oliver Duntze vom Inkunabelreferat der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, die technische Betreuung des Projekts oblag bzw. obliegt Dr. Werner Klarkowski und Matthias Walzer (SBB, Abteilung IDM).

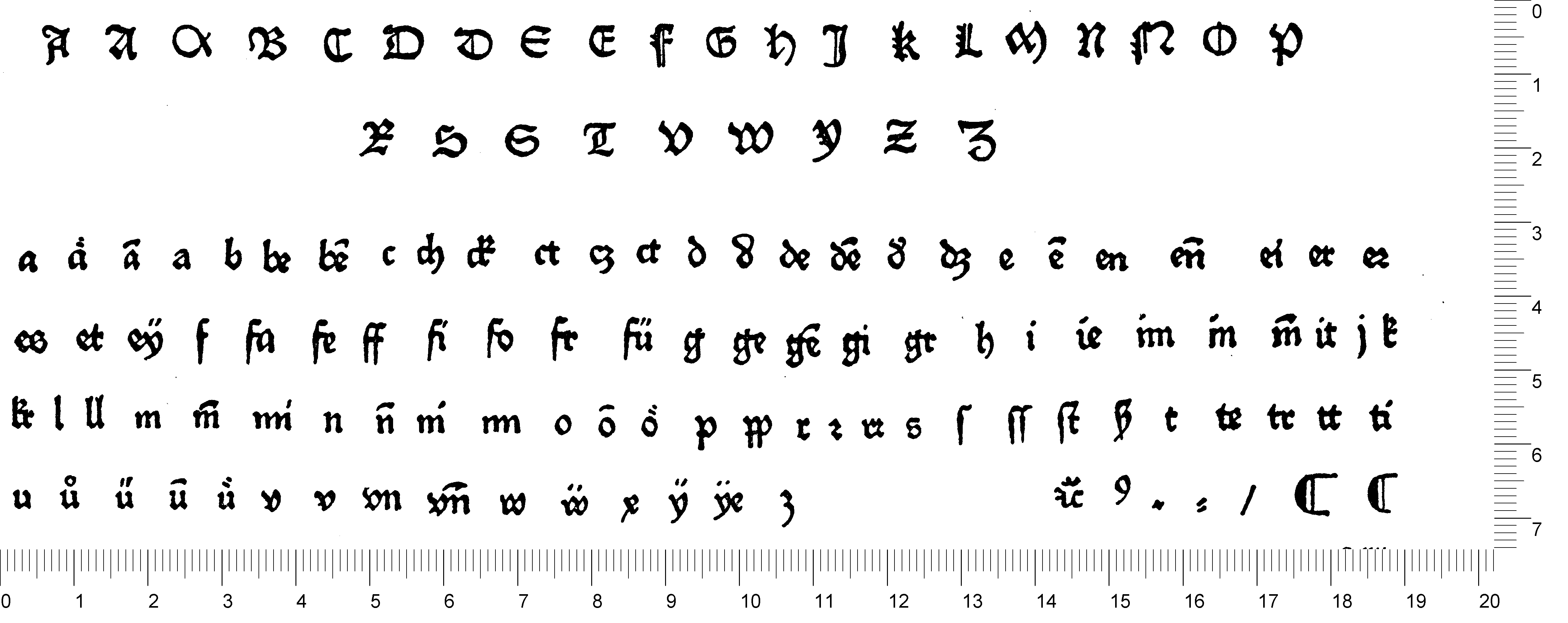

Das TW ist die vom Inkunabelreferat der Staatsbibliothek erarbeitete Datenbank der im Buchdruck des 15. Jahrhunderts verwendeten Drucktypen. Die Basis der Datenbank bildet das von Konrad Haebler herausgegebene „Typenrepertorium der Wiegendrucke“, das zwischen 1905 und 1924 in fünf Bänden publiziert wurde. Haebler verzeichnete und beschrieb alle damals bekannten Drucktypen. Die methodische Neuerung Haeblers war eine Klassifizierung der Typen nach der Form der Majuskel M, für die er während seiner Arbeiten für das Typenrepertorium eine Übersichtstafel mit 101 verschiedenen Formen zusammenstellen konnte. Das zweite Klassifizierungsmerkmal war die auf die englischen Bibliographen Henry Bradshaw und Robert Proctor zurückgehende Bestimmung der Kegelhöhe der Typen, gemessen jeweils auf 20 Zeilen. Die Angabe von M-Form und Kegelhöhe ist bis heute das am weitesten verbreitete und bewährteste Klassifizierungsschema für Drucktypen der Inkunabelzeit. Durch die Typenbestimmung nach der Proctor-Haeblerschen Methode ist es möglich, auch für Inkunabeln ohne Impressum den Druckort, ihren Drucker oder das ungefähre Erscheinungsdatum zu bestimmen, indem die Typen mit jenen in lokalisierten bzw. firmierten und datierten Drucken verglichen werden.

Während der Arbeit am GW, der bei seiner bibliographischen Arbeit die typographische Methode für die Bestimmung unfirmierter Inkunabeln anwendet, wurden und werden die Angaben aus Haeblers Typenrepertorium laufend ergänzt. Z.T. konnten weitere, Haebler noch unbekannte, Drucktypen verzeichnet werden, vor allem aber konnten die katalogisierten Typen mit genaueren Beschreibungen, Datierungen und Belegmaterial ergänzt werden. Als ergänzendes Bildmaterial zu Haeblers Repertorium wurden ab 1907 durch die Gesellschaft für Typenkunde des Fünfzehnten Jahrhunderts 2460 großformatige Tafeln herausgegeben, auf denen Typenproben des 15. Jahrhunderts reproduziert und in vielen Fällen Typenalphabete aus den ausgewerteten Drucken zusammengestellt wurden („GfT-Tafeln“).

Derzeit verzeichnet die Datenbank knapp 2000 verschiedene Druckwerkstätten des 15. Jahrhunderts und das in ihnen verwendete typographische Material (Drucktypen, Initialen, Signete, Titelholzschnitte). In über 6.000 Datensätzen sind alle derzeit bekannten Drucktypen der Inkunabelzeit erfasst. Des Weiteren verzeichnet die Datenbank etwa 4.400 Initialen bzw. Initialalphabete, knapp 700 Drucker- bzw. Verlegermarken und etwa 350 Titelholzschnitte. Die in den GfT-Tafeln abgebildeten Typenalphabete und Initialen sind vollständig digitalisiert und als Bildmaterial an die Typen- bzw. Materialdatensätze angebunden.

Die Datenbank ist „work in progress“, u.a. wird noch an ausführlicheren Hilfetexten gearbeitet. Langfristig besteht das Ziel, alle Drucktypen des 15. Jahrhunderts genauer zu beschreiben, vor allem ihre Unterscheidungsmerkmale zu ‚ähnlichen’ Typen anderer Offizinen, die Materialdatensätze mit Abbildungsmaterial bzw. Links zu digitalisierten Inkunabeln zu ergänzen.

Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele inkunabelkundliche Kolleginnen und Kollegen mit dem TW beschäftigen. Weiterführende Hinweise, Anregung usw. gerne an oliver.duntze@sbb.spk-berlin.de bzw. falk.eisermann@sbb.spk-berlin.de.

Mit besten Grüßen,

Falk Eisermann" (INCUNABULA-L)

wir freuen uns, nach langer Vorbereitung nunmehr die Datenbank Typenrepertorium der Wiegendrucke (TW) im Internet präsentieren zu können. Sie finden das TW unter https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/. Entwickelt und inhaltlich aufgebaut wurde die Datenbank von Wolfram Kardorf und Dr. Oliver Duntze vom Inkunabelreferat der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, die technische Betreuung des Projekts oblag bzw. obliegt Dr. Werner Klarkowski und Matthias Walzer (SBB, Abteilung IDM).

Das TW ist die vom Inkunabelreferat der Staatsbibliothek erarbeitete Datenbank der im Buchdruck des 15. Jahrhunderts verwendeten Drucktypen. Die Basis der Datenbank bildet das von Konrad Haebler herausgegebene „Typenrepertorium der Wiegendrucke“, das zwischen 1905 und 1924 in fünf Bänden publiziert wurde. Haebler verzeichnete und beschrieb alle damals bekannten Drucktypen. Die methodische Neuerung Haeblers war eine Klassifizierung der Typen nach der Form der Majuskel M, für die er während seiner Arbeiten für das Typenrepertorium eine Übersichtstafel mit 101 verschiedenen Formen zusammenstellen konnte. Das zweite Klassifizierungsmerkmal war die auf die englischen Bibliographen Henry Bradshaw und Robert Proctor zurückgehende Bestimmung der Kegelhöhe der Typen, gemessen jeweils auf 20 Zeilen. Die Angabe von M-Form und Kegelhöhe ist bis heute das am weitesten verbreitete und bewährteste Klassifizierungsschema für Drucktypen der Inkunabelzeit. Durch die Typenbestimmung nach der Proctor-Haeblerschen Methode ist es möglich, auch für Inkunabeln ohne Impressum den Druckort, ihren Drucker oder das ungefähre Erscheinungsdatum zu bestimmen, indem die Typen mit jenen in lokalisierten bzw. firmierten und datierten Drucken verglichen werden.

Während der Arbeit am GW, der bei seiner bibliographischen Arbeit die typographische Methode für die Bestimmung unfirmierter Inkunabeln anwendet, wurden und werden die Angaben aus Haeblers Typenrepertorium laufend ergänzt. Z.T. konnten weitere, Haebler noch unbekannte, Drucktypen verzeichnet werden, vor allem aber konnten die katalogisierten Typen mit genaueren Beschreibungen, Datierungen und Belegmaterial ergänzt werden. Als ergänzendes Bildmaterial zu Haeblers Repertorium wurden ab 1907 durch die Gesellschaft für Typenkunde des Fünfzehnten Jahrhunderts 2460 großformatige Tafeln herausgegeben, auf denen Typenproben des 15. Jahrhunderts reproduziert und in vielen Fällen Typenalphabete aus den ausgewerteten Drucken zusammengestellt wurden („GfT-Tafeln“).

Derzeit verzeichnet die Datenbank knapp 2000 verschiedene Druckwerkstätten des 15. Jahrhunderts und das in ihnen verwendete typographische Material (Drucktypen, Initialen, Signete, Titelholzschnitte). In über 6.000 Datensätzen sind alle derzeit bekannten Drucktypen der Inkunabelzeit erfasst. Des Weiteren verzeichnet die Datenbank etwa 4.400 Initialen bzw. Initialalphabete, knapp 700 Drucker- bzw. Verlegermarken und etwa 350 Titelholzschnitte. Die in den GfT-Tafeln abgebildeten Typenalphabete und Initialen sind vollständig digitalisiert und als Bildmaterial an die Typen- bzw. Materialdatensätze angebunden.

Die Datenbank ist „work in progress“, u.a. wird noch an ausführlicheren Hilfetexten gearbeitet. Langfristig besteht das Ziel, alle Drucktypen des 15. Jahrhunderts genauer zu beschreiben, vor allem ihre Unterscheidungsmerkmale zu ‚ähnlichen’ Typen anderer Offizinen, die Materialdatensätze mit Abbildungsmaterial bzw. Links zu digitalisierten Inkunabeln zu ergänzen.

Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele inkunabelkundliche Kolleginnen und Kollegen mit dem TW beschäftigen. Weiterführende Hinweise, Anregung usw. gerne an oliver.duntze@sbb.spk-berlin.de bzw. falk.eisermann@sbb.spk-berlin.de.

Mit besten Grüßen,

Falk Eisermann" (INCUNABULA-L)

KlausGraf - am Dienstag, 17. Dezember 2013, 18:08 - Rubrik: Hilfswissenschaften

KlausGraf - am Donnerstag, 12. Dezember 2013, 21:13 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

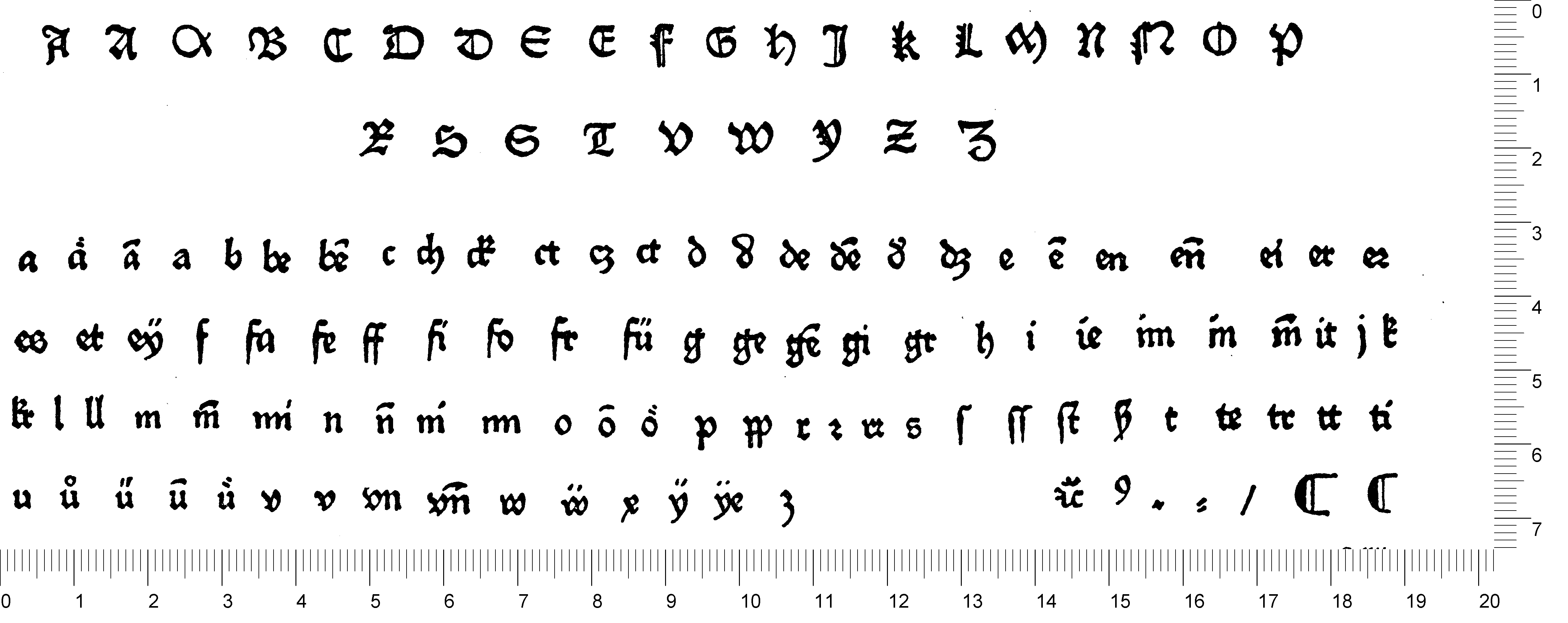

Einbandspiegel, Bleistift-Notat (vermutl. frühes 20.Jh.): [Lübeck: Steffen Arndes] Practica aus dem Jahr?

Der Gesamtkatalog der Wiegendrucke erwähnt verschiedene “Almanach”-Drucke aus der Offizin dieses Lübecker Druckers, darunter auch einen unter der Nummer

2 Sp. 15b

Almanach auf das Jahr (?), niederdeutsch. Lübeck: Steffen Arndes, [nach 1500]. C 2253. Copinger 2296 ist vielmehr 16.Jh.

Ob’s das ist? Das Foto ist leider etwas unscharf…

Siehe auch (mit Vergrößerungsmöglichkeit): https://anonymea.tumblr.com/post/69094580903/inkunabel-fragment-einbandspiegel

FeliNo - am Donnerstag, 5. Dezember 2013, 20:58 - Rubrik: Hilfswissenschaften

Die Folger Shakespeare Library plant, alle ihre Handschriften zu transkribieren.

https://collation.folger.edu/2013/11/emmo-early-modern-manuscripts-online/

https://collation.folger.edu/2013/11/emmo-early-modern-manuscripts-online/

KlausGraf - am Freitag, 29. November 2013, 17:44 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://erikkwakkel.tumblr.com/post/67681966023/medieval-kids-doodles-on-birch-bark-heres mit weiteren Links zu den Funden in Nowgorod.

Siehe auch: Klaus Graf: Codexmythen und Codexphantasien. In: Archivalia vom 31. März 2013. Online: https://archiv.twoday.net/stories/326528152/ (Archivversion: https://www.webcitation.org/6FYhKFmwH )

Update:

https://archiv.twoday.net/stories/1022219418/

***

Trithemius über Baumbastpapier zitiert bei Wiesner: Baumbastpapier, SB Wien 126 (1892) Abh. 8

https://archive.org/stream/sitzungsbericht283klasgoog#page/n463/mode/2up

Angeführt mit Blick auf Johannes Letzner bei Paul Lehmann: Corveyer Studien. In: Erforschung des Mittelalters 5 (1962), S. 121f. Letzners Quellen boten mehrmals Bücher auf Baumrinde, so Kerssenbroich GQ V 42, 157.

Erstausgabe 1920 der Corveyer Studien

https://hdl.handle.net/2027/uiug.30112113442138?urlappend=%3Bseq=489 (US)

Siehe auch: Klaus Graf: Codexmythen und Codexphantasien. In: Archivalia vom 31. März 2013. Online: https://archiv.twoday.net/stories/326528152/ (Archivversion: https://www.webcitation.org/6FYhKFmwH )

Update:

https://archiv.twoday.net/stories/1022219418/

***

Trithemius über Baumbastpapier zitiert bei Wiesner: Baumbastpapier, SB Wien 126 (1892) Abh. 8

https://archive.org/stream/sitzungsbericht283klasgoog#page/n463/mode/2up

Angeführt mit Blick auf Johannes Letzner bei Paul Lehmann: Corveyer Studien. In: Erforschung des Mittelalters 5 (1962), S. 121f. Letzners Quellen boten mehrmals Bücher auf Baumrinde, so Kerssenbroich GQ V 42, 157.

Erstausgabe 1920 der Corveyer Studien

https://hdl.handle.net/2027/uiug.30112113442138?urlappend=%3Bseq=489 (US)

KlausGraf - am Freitag, 22. November 2013, 01:08 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gerade suchte ich oberflächlich und vergeblich nach einer bequem nutzbaren Abbildung des Krafft'schen Wappens im Netz (bei Kindler von Knobloch hätte ich das Wappen ausschneiden müssen). Ohne direkten Zusammenhang damit erinnerte ich mich an eine Meldung in Buchhändler P.s in R. Mannigfaltigkeiten über eine Seite zu den Ulmer Totenschilden:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Totenschilde_im_Ulmer_M%C3%BCnster

Da gibt es ein solches Wappen (siehe unten), sogar eine eigene Kategorie:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Coats_of_arms_of_Krafft_family

Mein Fehler: Ich hatte bei der Google Bildersuche nur nach Kraft/Krafft von Dellmensingen gesucht.

Foto Uli E., PD

Foto Uli E., PD

https://commons.wikimedia.org/wiki/Totenschilde_im_Ulmer_M%C3%BCnster

Da gibt es ein solches Wappen (siehe unten), sogar eine eigene Kategorie:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Coats_of_arms_of_Krafft_family

Mein Fehler: Ich hatte bei der Google Bildersuche nur nach Kraft/Krafft von Dellmensingen gesucht.

Foto Uli E., PD

Foto Uli E., PDKlausGraf - am Sonntag, 17. November 2013, 00:10 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

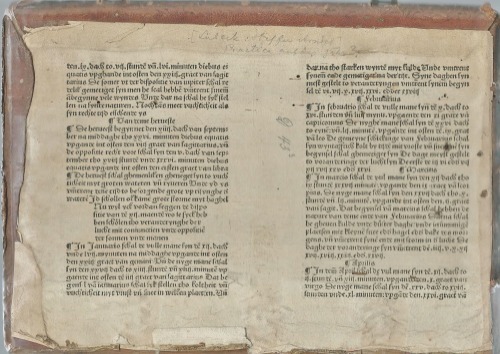

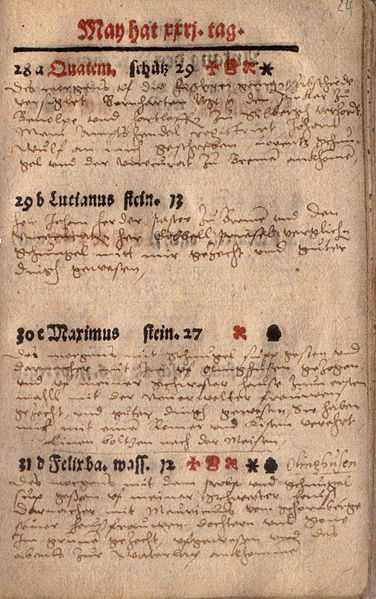

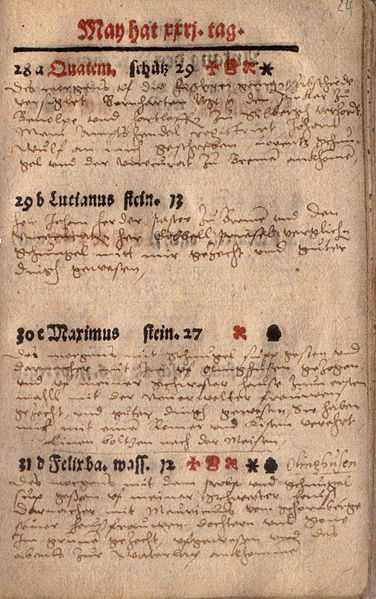

Poggel, Thomas: Schreibkalender und Festkultur in der Frühen Neuzeit. Kultivierung und Wahrnehmung von Zeit am Beispiel des Kaspar von Fürstenberg (1545-1618). Jena 2013: Verlag HKD (= Acta Calendariographica. Forschungsberichte Bd. 6). 183 S.

ISBN: 978-3-941563-18-6

1985 edierte Alfred Bruns als "Tagebücher" des Kaspar von Fürstenberg die Einträge in 32 Schreibkalender (1572-1610) des bedeutenden westfälischen Adeligen. Poggel geht es um die Zeitwahrnehmung und die Rolle von Festlichkeiten im Alltag des Aristokraten. Sein Ansatz ist die kulturhistorische Selbstzeugnisse-Forschung und die Erforschung der Schreibkalender im Besonderen. Man erfährt anschauliche Details über die Art und Weise, wie Kaspar Weihnachten, Ostern, Karneval und Neujahr beging und sich um die Hochzeit seiner Tochter Goda 1592 kümmerte.

So gern wir auf diese Arbeit, die ihre Herkunft aus einer universitären Masterarbeit nicht verleugnen kann, aufgrund unserer Neigung zum Schreibkalenderwesen aufmerksam machen, zumal uns der rührige Herausgeber und Schreibkalender-Forscher Klaus-Dieter Herbst unaufgefordert ein Exemplar als Geschenk übersandte, so wenig wollen wir knappe Bibliotheksetats mit dem horrenden Preis von 40 Euro für keine 200 Seiten belastet wissen. Solche Abschlussarbeiten gehören Open Access publiziert ... und gut ist.

Einträge Mai 1572

Einträge Mai 1572

ISBN: 978-3-941563-18-6

1985 edierte Alfred Bruns als "Tagebücher" des Kaspar von Fürstenberg die Einträge in 32 Schreibkalender (1572-1610) des bedeutenden westfälischen Adeligen. Poggel geht es um die Zeitwahrnehmung und die Rolle von Festlichkeiten im Alltag des Aristokraten. Sein Ansatz ist die kulturhistorische Selbstzeugnisse-Forschung und die Erforschung der Schreibkalender im Besonderen. Man erfährt anschauliche Details über die Art und Weise, wie Kaspar Weihnachten, Ostern, Karneval und Neujahr beging und sich um die Hochzeit seiner Tochter Goda 1592 kümmerte.

So gern wir auf diese Arbeit, die ihre Herkunft aus einer universitären Masterarbeit nicht verleugnen kann, aufgrund unserer Neigung zum Schreibkalenderwesen aufmerksam machen, zumal uns der rührige Herausgeber und Schreibkalender-Forscher Klaus-Dieter Herbst unaufgefordert ein Exemplar als Geschenk übersandte, so wenig wollen wir knappe Bibliotheksetats mit dem horrenden Preis von 40 Euro für keine 200 Seiten belastet wissen. Solche Abschlussarbeiten gehören Open Access publiziert ... und gut ist.

Einträge Mai 1572

Einträge Mai 1572KlausGraf - am Dienstag, 12. November 2013, 19:38 - Rubrik: Hilfswissenschaften