Geschichtswissenschaft

Da die deutsche Geschichtswissenschaft keinen Fälschungsbeauftragten hat, stelle ich mal zusammen, was in Archivalia zu Fälschungen veröffentlicht wurde.

***

Auszug einer Bayerischen Chronik 1484-1498

https://archiv.twoday.net/stories/894829462/

Basel

Basler Familienchronik 1622

https://archiv.twoday.net/stories/96985386/

*

Giselberts Tagebuch

https://archiv.twoday.net/stories/96984876/#96985353

Beltracchi

https://archiv.twoday.net/stories/706568265/

Bibliotheca Fictiva - Freeman-Sammlung zum Thema Fälschungen von Johns Hopkins University erworben

https://archiv.twoday.net/stories/156266142/

Birk, Johannes

https://archiv.twoday.net/stories/233330746/

Bodmann, Franz Joseph, insbesondere Lepraschau-Urkunde 1492

https://archiv.twoday.net/stories/97008197/

https://archiv.twoday.net/stories/97064148/

https://archiv.twoday.net/stories/97064349/

Breslauer Goldschmiedechronik, eine Fiktion von Curt Rudolf Vincentz

https://archiv.twoday.net/stories/109333192/

Codexmythen und Codexphantasien

https://archiv.twoday.net/stories/326528152/

Corveyer Fälschungen (Paullini u.a.)

https://archiv.twoday.net/stories/1022468020/

Cranach

https://archiv.twoday.net/stories/1022375236/

Decker-Hauff, Hansmartin

Rotes Buch des Klosters Lorch

https://archiv.twoday.net/stories/6412734/

https://archiv.twoday.net/stories/4981495/

*

Hauffsches Epitaphienbüchlein

https://archiv.twoday.net/stories/38735149/

Doll, Martin: Fälschung und Fake (Rezension)

https://archiv.twoday.net/stories/1022465983/

Fake-Blog von Müller-Straten

https://archiv.twoday.net/stories/453146894/

Galileo-Fäschungen von De Caro

https://archiv.twoday.net/stories/581438334/

https://archiv.twoday.net/stories/582029534/

Genealogie

Der genealogische Fälscher von heute nützt die Wikipedia

https://archiv.twoday.net/stories/4289674/

*

Siehe auch Rüxner

Göttinger Liebesbriefe

https://archiv.twoday.net/stories/1022482413/

Grandidier, Philippe André

https://archiv.twoday.net/stories/109324369/

August Hagens Novellen Norica (1829)

https://archiv.twoday.net/stories/714905947/

Hennynk de Han - die Fälschung eines niederdeutschen Textes im 18. Jahrhundert

https://archiv.twoday.net/stories/1022476328/

Hexenprozesse

https://archiv.twoday.net/stories/96993842/

Hexenteller Schwäbisch Gmünd

https://archiv.twoday.net/stories/1022489226/

Hosemann, Abraham

https://archiv.twoday.net/stories/728846446/

Kanzlerakte, Aktenfälschung

https://archiv.twoday.net/stories/752348326/

Idilia Dubb zu Lahneck

https://archiv.twoday.net/stories/1022380659/

Inschriften

Humanistische Inschriftenfälschungen in Österreich

Wilhelmine Grabenweger sichtet in ihrer Wiener Diplomarbeit die Falsa im CIL. Der Haupterfinder falscher römischer Inschriften war Wolfgang Lazius.

https://othes.univie.ac.at/2433/1/2008-11-07_9505205.pdf

*

Fälschungen von Carl Alexander von Heideloff und Hansmartin Decker-Hauff

https://archiv.twoday.net/stories/38735149/

*

Epigraphic fakes in Spanien

https://archiv.twoday.net/stories/418665347/

Kunstfälschungen, Bibliographie

https://archiv.twoday.net/stories/714919050/

Künstlerische Praktiken im Mittelalter und Früher Neuzeit - Tagungsbericht

https://archiv.twoday.net/stories/444864510/

Lobo, Sascha

https://archiv.twoday.net/stories/1022481421/

Mainzer Mittelalterfälschungen

https://archiv.twoday.net/stories/1022369926/

Materialien

https://archiv.twoday.net/stories/96987714/

Meinholds Bernsteinhexe

https://archiv.twoday.net/stories/894828673/

Munders Stadtglocke-Fälschungen

https://archiv.twoday.net/stories/96993822/

Österreichische Museen: Fake objects

https://archiv.twoday.net/stories/1022374953/

Pilgramsbuch Herzog Christophs von Bayern

https://archiv.twoday.net/stories/790549607/

Pirckhammers Heidelberger Turnierbuch

https://archiv.twoday.net/stories/351210593/

Pristaff, Gottlieb Samuel

https://archiv.twoday.net/stories/752347839/

Roth, Ferdinand Wilhelm Emil

https://archiv.twoday.net/stories/1022477029/ und weitere

Rüxner, Georg

Mit seinem Turnierbuch einer der einflussreichsten Fälscher überhaupt

Zahlreiche Beiträge:

https://archiv.twoday.net/search?q=r%C3%BCxner

Spanish Forger

https://archiv.twoday.net/stories/615268265/

Urkunden der Stauferzeit

https://archiv.twoday.net/stories/453142598/

Vulpius, Christian August

https://archiv.twoday.net/stories/96984876/

Fortsetzungen:

https://archiv.twoday.net/search?q=vulpius

Weißenfels, Küchenzettel von "1303"

https://archiv.twoday.net/stories/96986355/

Wikipedia

https://archiv.twoday.net/stories/418665773/

Winkelhofer, Familie in Ehingen

https://archiv.twoday.net/stories/1022479602/

Zimmern-Chronisten

https://archiv.twoday.net/stories/985929969/

Wird fortgesetzt ...

***

Auszug einer Bayerischen Chronik 1484-1498

https://archiv.twoday.net/stories/894829462/

Basel

Basler Familienchronik 1622

https://archiv.twoday.net/stories/96985386/

*

Giselberts Tagebuch

https://archiv.twoday.net/stories/96984876/#96985353

Beltracchi

https://archiv.twoday.net/stories/706568265/

Bibliotheca Fictiva - Freeman-Sammlung zum Thema Fälschungen von Johns Hopkins University erworben

https://archiv.twoday.net/stories/156266142/

Birk, Johannes

https://archiv.twoday.net/stories/233330746/

Bodmann, Franz Joseph, insbesondere Lepraschau-Urkunde 1492

https://archiv.twoday.net/stories/97008197/

https://archiv.twoday.net/stories/97064148/

https://archiv.twoday.net/stories/97064349/

Breslauer Goldschmiedechronik, eine Fiktion von Curt Rudolf Vincentz

https://archiv.twoday.net/stories/109333192/

Codexmythen und Codexphantasien

https://archiv.twoday.net/stories/326528152/

Corveyer Fälschungen (Paullini u.a.)

https://archiv.twoday.net/stories/1022468020/

Cranach

https://archiv.twoday.net/stories/1022375236/

Decker-Hauff, Hansmartin

Rotes Buch des Klosters Lorch

https://archiv.twoday.net/stories/6412734/

https://archiv.twoday.net/stories/4981495/

*

Hauffsches Epitaphienbüchlein

https://archiv.twoday.net/stories/38735149/

Doll, Martin: Fälschung und Fake (Rezension)

https://archiv.twoday.net/stories/1022465983/

Fake-Blog von Müller-Straten

https://archiv.twoday.net/stories/453146894/

Galileo-Fäschungen von De Caro

https://archiv.twoday.net/stories/581438334/

https://archiv.twoday.net/stories/582029534/

Genealogie

Der genealogische Fälscher von heute nützt die Wikipedia

https://archiv.twoday.net/stories/4289674/

*

Siehe auch Rüxner

Göttinger Liebesbriefe

https://archiv.twoday.net/stories/1022482413/

Grandidier, Philippe André

https://archiv.twoday.net/stories/109324369/

August Hagens Novellen Norica (1829)

https://archiv.twoday.net/stories/714905947/

Hennynk de Han - die Fälschung eines niederdeutschen Textes im 18. Jahrhundert

https://archiv.twoday.net/stories/1022476328/

Hexenprozesse

https://archiv.twoday.net/stories/96993842/

Hexenteller Schwäbisch Gmünd

https://archiv.twoday.net/stories/1022489226/

Hosemann, Abraham

https://archiv.twoday.net/stories/728846446/

Kanzlerakte, Aktenfälschung

https://archiv.twoday.net/stories/752348326/

Idilia Dubb zu Lahneck

https://archiv.twoday.net/stories/1022380659/

Inschriften

Humanistische Inschriftenfälschungen in Österreich

Wilhelmine Grabenweger sichtet in ihrer Wiener Diplomarbeit die Falsa im CIL. Der Haupterfinder falscher römischer Inschriften war Wolfgang Lazius.

https://othes.univie.ac.at/2433/1/2008-11-07_9505205.pdf

*

Fälschungen von Carl Alexander von Heideloff und Hansmartin Decker-Hauff

https://archiv.twoday.net/stories/38735149/

*

Epigraphic fakes in Spanien

https://archiv.twoday.net/stories/418665347/

Kunstfälschungen, Bibliographie

https://archiv.twoday.net/stories/714919050/

Künstlerische Praktiken im Mittelalter und Früher Neuzeit - Tagungsbericht

https://archiv.twoday.net/stories/444864510/

Lobo, Sascha

https://archiv.twoday.net/stories/1022481421/

Mainzer Mittelalterfälschungen

https://archiv.twoday.net/stories/1022369926/

Materialien

https://archiv.twoday.net/stories/96987714/

Meinholds Bernsteinhexe

https://archiv.twoday.net/stories/894828673/

Munders Stadtglocke-Fälschungen

https://archiv.twoday.net/stories/96993822/

Österreichische Museen: Fake objects

https://archiv.twoday.net/stories/1022374953/

Pilgramsbuch Herzog Christophs von Bayern

https://archiv.twoday.net/stories/790549607/

Pirckhammers Heidelberger Turnierbuch

https://archiv.twoday.net/stories/351210593/

Pristaff, Gottlieb Samuel

https://archiv.twoday.net/stories/752347839/

Roth, Ferdinand Wilhelm Emil

https://archiv.twoday.net/stories/1022477029/ und weitere

Rüxner, Georg

Mit seinem Turnierbuch einer der einflussreichsten Fälscher überhaupt

Zahlreiche Beiträge:

https://archiv.twoday.net/search?q=r%C3%BCxner

Spanish Forger

https://archiv.twoday.net/stories/615268265/

Urkunden der Stauferzeit

https://archiv.twoday.net/stories/453142598/

Vulpius, Christian August

https://archiv.twoday.net/stories/96984876/

Fortsetzungen:

https://archiv.twoday.net/search?q=vulpius

Weißenfels, Küchenzettel von "1303"

https://archiv.twoday.net/stories/96986355/

Wikipedia

https://archiv.twoday.net/stories/418665773/

Winkelhofer, Familie in Ehingen

https://archiv.twoday.net/stories/1022479602/

Zimmern-Chronisten

https://archiv.twoday.net/stories/985929969/

Wird fortgesetzt ...

KlausGraf - am Donnerstag, 5. April 2012, 18:20 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fortsetzung zu: https://archiv.twoday.net/stories/96984948/

Selbstbekenntnisse des Alchemisten Carl von Hattenbach, Curiositäten 6, 1817, S. 103ff.

https://books.google.de/books?id=kXw5AAAAcAAJ&&pg=PA103

Muss überprüft werden, handschriftliche Aufzeichnungen Hattenbachs sind in der Tat in Kassel vorhanden:

https://books.google.de/books?id=uT64AAAAIAAJ&q="karl+von+hattenbach"

Rezeption nach den Curiositäten 1927:

https://books.google.de/books?id=sd0ZAAAAMAAJ&q=%22carl+von+hattenbach%22

***

Der "Dialogus der Rede und Gesprech, so Franciscus von Sickingen vor der Hymmels Pfortten mit Sant Peter und dem Ritter Sant Jörgen gehalten" ist eine Zwickauer Flugschrift von 1526:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00025710/image_7

Wie Vulpius, der sie zugegebenermaßen modernisiert hat, den Text bearbeitet hat, sieht man im gleichen Bd. 6, S. 299ff.

https://books.google.de/books?id=kXw5AAAAcAAJ&pg=PA299

***

Waltmann von Sattelstädt, ebd. S. 359ff.

https://books.google.de/books?id=kXw5AAAAcAAJ&pg=PA359

Keine Fälschung, aber ohne Quellenangabe abgeschrieben aus Bergner 1804:

https://books.google.de/books?id=zO1DAAAAcAAJ&pg=PA250

***

S. 475 ff. Das Lied vom schwarzen Mönch ist in der modernisierten Fassung von Vulpius zum Volkslied geworden, es stammt tatsächlich aus einer Weimarer Handschrift, die übrigens auch die Vorlage für Briefe von 1547 war (Cur. Bd. 2, S. 117ff.)

Beschreibung Pensels, an die alte Beschreibung

https://dtm.bbaw.de/HSA/Weimar_700443700000.html

als PDF angehängt:

https://dtm.bbaw.de/HSA/Q013b.pdf

Selbstbekenntnisse des Alchemisten Carl von Hattenbach, Curiositäten 6, 1817, S. 103ff.

https://books.google.de/books?id=kXw5AAAAcAAJ&&pg=PA103

Muss überprüft werden, handschriftliche Aufzeichnungen Hattenbachs sind in der Tat in Kassel vorhanden:

https://books.google.de/books?id=uT64AAAAIAAJ&q="karl+von+hattenbach"

Rezeption nach den Curiositäten 1927:

https://books.google.de/books?id=sd0ZAAAAMAAJ&q=%22carl+von+hattenbach%22

***

Der "Dialogus der Rede und Gesprech, so Franciscus von Sickingen vor der Hymmels Pfortten mit Sant Peter und dem Ritter Sant Jörgen gehalten" ist eine Zwickauer Flugschrift von 1526:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00025710/image_7

Wie Vulpius, der sie zugegebenermaßen modernisiert hat, den Text bearbeitet hat, sieht man im gleichen Bd. 6, S. 299ff.

https://books.google.de/books?id=kXw5AAAAcAAJ&pg=PA299

***

Waltmann von Sattelstädt, ebd. S. 359ff.

https://books.google.de/books?id=kXw5AAAAcAAJ&pg=PA359

Keine Fälschung, aber ohne Quellenangabe abgeschrieben aus Bergner 1804:

https://books.google.de/books?id=zO1DAAAAcAAJ&pg=PA250

***

S. 475 ff. Das Lied vom schwarzen Mönch ist in der modernisierten Fassung von Vulpius zum Volkslied geworden, es stammt tatsächlich aus einer Weimarer Handschrift, die übrigens auch die Vorlage für Briefe von 1547 war (Cur. Bd. 2, S. 117ff.)

Beschreibung Pensels, an die alte Beschreibung

https://dtm.bbaw.de/HSA/Weimar_700443700000.html

als PDF angehängt:

https://dtm.bbaw.de/HSA/Q013b.pdf

KlausGraf - am Dienstag, 3. April 2012, 20:48 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

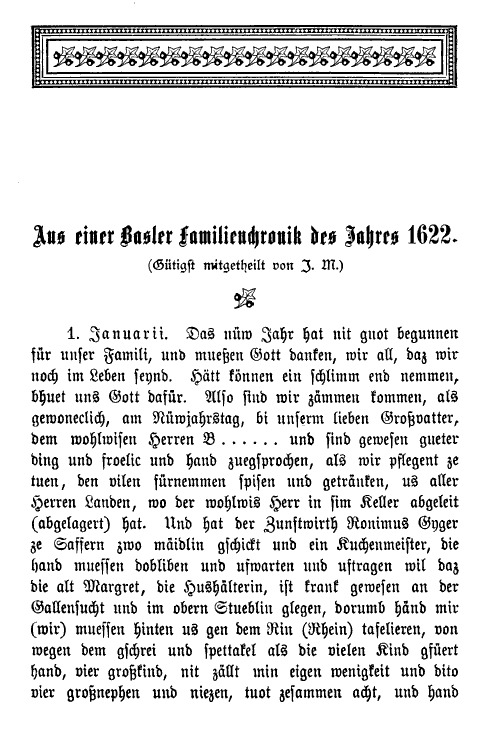

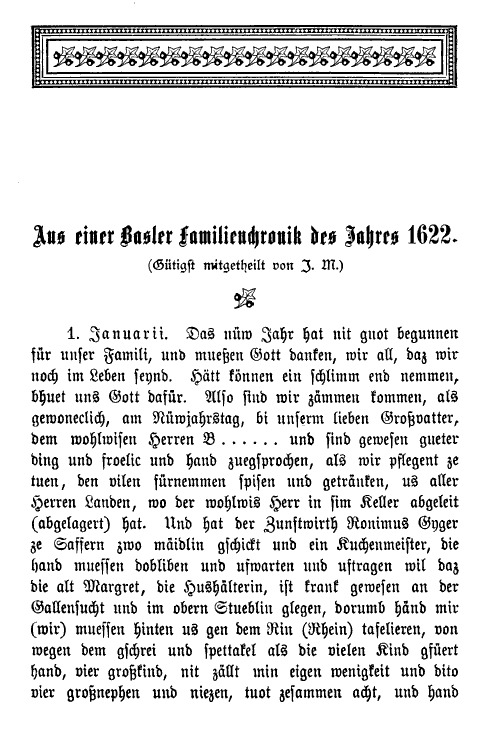

Herr Waldschütz wies ja soeben auf den Aufsatz von Sieber-Lehmann hin, der auch die von Jakob Mähly fürs Basler Jahrbuch erfundene Familienchronik erwähnt.

Jakob Mähly, Aus einer Basler Familienchronik des Jahres 1622, in: Basler Jahrbuch 8 (1888), S. 199-215

[ https://archive.org/details/BaslerStadtbuchJahrbuchFrKulturUndGeschichte1888 ]

https://books.google.de/books?id=RNEpAAAAYAAJ&pg=PA199 (US)

Erwähnung bei Sieber-Lehmann

https://retro.seals.ch/digbib/view?rid=bzg-002:2005:105::130&id=browse&id2=browse1&id3=

Die Rezeption hielt sich in engen Grenzen, urteilt man nach:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22basler+familienchronik%22+1622

Pikant ist allerdings, dass die Mitarbeiter der Basler Selbstzeugnisse-Datenbank Gudrun Pillert und Sebastian Leutert 1998 in einer Rezension der Arbeit von Krusenstjern in der Schweizerischen Zeitschrift für Geschichte vorwarfen, diese Quelle übersehen zu haben!

https://retro.seals.ch/digbib/view?rid=szg-006:1998:48::300&id=browse&id2=browse1&id3=

Immerhin hat es das Falsum nicht in die Datenbank geschafft.

Jakob Mähly, Aus einer Basler Familienchronik des Jahres 1622, in: Basler Jahrbuch 8 (1888), S. 199-215

[ https://archive.org/details/BaslerStadtbuchJahrbuchFrKulturUndGeschichte1888 ]

https://books.google.de/books?id=RNEpAAAAYAAJ&pg=PA199 (US)

Erwähnung bei Sieber-Lehmann

https://retro.seals.ch/digbib/view?rid=bzg-002:2005:105::130&id=browse&id2=browse1&id3=

Die Rezeption hielt sich in engen Grenzen, urteilt man nach:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22basler+familienchronik%22+1622

Pikant ist allerdings, dass die Mitarbeiter der Basler Selbstzeugnisse-Datenbank Gudrun Pillert und Sebastian Leutert 1998 in einer Rezension der Arbeit von Krusenstjern in der Schweizerischen Zeitschrift für Geschichte vorwarfen, diese Quelle übersehen zu haben!

https://retro.seals.ch/digbib/view?rid=szg-006:1998:48::300&id=browse&id2=browse1&id3=

Immerhin hat es das Falsum nicht in die Datenbank geschafft.

KlausGraf - am Montag, 2. April 2012, 17:00 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Bd. 1 der Curiositäten enthält Wolf Wolfraths Tagebuch und Wiener Turnierbericht 1565:

https://books.google.de/books?id=0_QIAAAAQAAJ&pg=PA24

S. 5 der Vorrede kündigt "Enthüllung merkwürdiger Betrügereien und Täuschungen" an. Nachdem ich https://archiv.twoday.net/stories/96984876/ den Anfang mit der Darstellung von Vulpius-Fälschungen gemacht habe, habe ich in den Bänden gestöbert und stieß auf obige Quelle.

Gerhard Winkler kannte 1980 ( https://archiv.twoday.net/stories/5613023/ ) die Beschreibung des Turniers, das 1560, nicht 1565 stattgefunden hat, nur aus der Zeitschrift Austria. Trotz Bemühungen hätte die Beschreibung nicht aufgefunden werden können:

https://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/WM_1_0105-0120.pdf

Das wundert ja nicht, da Vulpius auch diesen Text erfunden hat.

Wenn ich nichts übersehen habe, hat niemand der vielen Autoren, die diese Quelle benutzt haben, einen Fälschungsverdacht geäußert:

https://www.google.de/search?q=%22wolf%20wolfrath%22&tbm=bks

Der Text beginnt:

Ich war siebenzehn und ein halbes Jahr alt, als mein gestr. Herr Jost von Neydeck zu meiner Mutter sprach: Frau Elsbeth, es ist euer Sohn nun herangewachsen und hat mancherlei Dinge gelernt, die ihn wohl in der Welt fortbringen werden. Er kann leidlich schreiben, ein wenig Latein, kann singen und die Harfe spielen, und ich meine daher, es sey wohlgethan ihn an einen Hof zu bringen. Denn was soll er länger hier thun? Auch werde ich älter, und weiß nicht, wie's meine Nachkommen mit ihm halten wollen.

Eigentlich hätte bereits danach klar sein können, dass so eigentlich kein authentisches Selbstzeugnis des 16. Jahrhunderts beginnt.

Möchte vielleicht der Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, regelmäßiger Leser dieses Weblogs, die Echtheit des Textes verteidigen? Oder sonstwer vom archivischen Fußvolk? Oder vielleicht wurde der Text längst als Fälschung erwiesen, ohne dass dies rezipiert wurde?

Nachtrag: In Uhlands Briefwechsel fällt immerhin das Adjektiv "verdächtig":

https://archive.org/stream/briefwechsel03uhlauoft#page/96/mode/2up

https://archive.org/stream/briefwechsel03uhlauoft#page/84/mode/2up

Die Heidelbergischen Jahrbücher lobten dagegen noch 1811 die hinreißende Lebendigkeit der Schilderung:

https://books.google.de/books?id=j55NAAAAcAAJ&pg=PA958

Claudius Sittig, Archivalia-Lesern durch https://archiv.twoday.net/stories/29760027/

bekannt, nannte 2010 (Kulturelle Konkurrenzen S. 277 Anm. 110) den erfundenen Autor nach Barthold 1848:

https://www.google.de/books?jtp=64&id=W1QHAAAAQAAJ&pg=PA64

Bericht über die Hochzeit Johanns des Beständigen in Torgau. Curiositäten IV, 163 ff. Sicher nicht von Spalatins Hand (dieser war noch zu jung), wie Vulpius sagt:

https://books.google.de/books?id=yWswAAAAYAAJ&pg=RA1-PA175

Ob die Festbeschreibung von Beust 1797 die Vorlage war? Die Angaben gehen jedenfalls auf einen zeitgenössischen Bericht zurück, der zitiert und verwertet ist im Aufsatz von Burkhardt 1894:

https://archive.org/stream/neuesarchivfur15sach#page/282/mode/2up

[Zum Text siehe jetzt die Stellungnahme von Riecke:

https://archiv.twoday.net/stories/97000117/ ]

Höchst verdächtig die angebliche Schrift des Andreas Hase

https://books.google.de/books?id=yWswAAAAYAAJ&pg=RA1-PA399-IA1

Sie wird nur zitiert, soweit ich sehe in

https://books.google.de/books?id=wmtAAAAAIAAJ&pg=PA6

Sicher gefälscht Meinhard Schwalinger Cur. III, 398ff.

https://books.google.de/books?id=IH85AAAAcAAJ&pg=PA398

Auf diese Quelle fiel z.B. herein Matthias Beer, Eltern und Kinder ... (1990), siehe Register. Weitere Rezeption:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=meinhard+schwalinger

Der Roman Nagels "Georg von Frundsberg und sein Waffengefährte Meinhard Schwalinger von Memmingen. Historisch romantisches Kriegs- und Familiengemälde aus den letzten Zeiten des Ritterthums" (1831) nach dieser Quelle kann via Nationallizenz gelesen werden, vgl. auch

https://www.uibk.ac.at/germanistik/histrom/cgi/wrapcgi.cgi?wrap_config=hr_bu_all.cfg&nr=80300

Sodann erfunden Fritz Schicker Cur. II, S. 365ff.

https://books.google.de/books?id=1-saAAAAYAAJ&pg=PA365

was Beer loc. cit. nicht abgehalten hat, den Text zu verwerten (S. 90). Die Elslein-Geschichte ist gar zu verdächtig. Rezeption:

https://www.google.de/search?&q=%22fritz%20schicker%22&&tbm=bks

[Es handelt sich um einen Bericht vom Konstanzer Reichstag 1507. Angeregt worden sein könnte Vulpius vom Bericht des sächsischen Hofdiensters Karl, der mit Georg von Sachsen in Konstanz war, handschriftlich in der Würzburger Ratschronik, abgedruckt von Judith Rützel, Mfrk. Jb. 1997, S. 72-75. Ein Zeitgenosse hätte sicher nicht auf die Erwähnung der Totenfeier vom Maximilians Sohn verzichtet. Zum Konstanzer Reichstag siehe jüngst Buck (PDF). Ein Teilnehmerverzeichnis des Requiems übrigens in Anna Reitmors Cgm 929, Bl. 19-22v: https://www.archive.org/stream/diechronikender02kommgoog#page/n488/mode/2up ]

Fortsetzung:

https://archiv.twoday.net/stories/96986259/

https://books.google.de/books?id=0_QIAAAAQAAJ&pg=PA24

S. 5 der Vorrede kündigt "Enthüllung merkwürdiger Betrügereien und Täuschungen" an. Nachdem ich https://archiv.twoday.net/stories/96984876/ den Anfang mit der Darstellung von Vulpius-Fälschungen gemacht habe, habe ich in den Bänden gestöbert und stieß auf obige Quelle.

Gerhard Winkler kannte 1980 ( https://archiv.twoday.net/stories/5613023/ ) die Beschreibung des Turniers, das 1560, nicht 1565 stattgefunden hat, nur aus der Zeitschrift Austria. Trotz Bemühungen hätte die Beschreibung nicht aufgefunden werden können:

https://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/WM_1_0105-0120.pdf

Das wundert ja nicht, da Vulpius auch diesen Text erfunden hat.

Wenn ich nichts übersehen habe, hat niemand der vielen Autoren, die diese Quelle benutzt haben, einen Fälschungsverdacht geäußert:

https://www.google.de/search?q=%22wolf%20wolfrath%22&tbm=bks

Der Text beginnt:

Ich war siebenzehn und ein halbes Jahr alt, als mein gestr. Herr Jost von Neydeck zu meiner Mutter sprach: Frau Elsbeth, es ist euer Sohn nun herangewachsen und hat mancherlei Dinge gelernt, die ihn wohl in der Welt fortbringen werden. Er kann leidlich schreiben, ein wenig Latein, kann singen und die Harfe spielen, und ich meine daher, es sey wohlgethan ihn an einen Hof zu bringen. Denn was soll er länger hier thun? Auch werde ich älter, und weiß nicht, wie's meine Nachkommen mit ihm halten wollen.

Eigentlich hätte bereits danach klar sein können, dass so eigentlich kein authentisches Selbstzeugnis des 16. Jahrhunderts beginnt.

Möchte vielleicht der Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, regelmäßiger Leser dieses Weblogs, die Echtheit des Textes verteidigen? Oder sonstwer vom archivischen Fußvolk? Oder vielleicht wurde der Text längst als Fälschung erwiesen, ohne dass dies rezipiert wurde?

Nachtrag: In Uhlands Briefwechsel fällt immerhin das Adjektiv "verdächtig":

https://archive.org/stream/briefwechsel03uhlauoft#page/96/mode/2up

https://archive.org/stream/briefwechsel03uhlauoft#page/84/mode/2up

Die Heidelbergischen Jahrbücher lobten dagegen noch 1811 die hinreißende Lebendigkeit der Schilderung:

https://books.google.de/books?id=j55NAAAAcAAJ&pg=PA958

Claudius Sittig, Archivalia-Lesern durch https://archiv.twoday.net/stories/29760027/

bekannt, nannte 2010 (Kulturelle Konkurrenzen S. 277 Anm. 110) den erfundenen Autor nach Barthold 1848:

https://www.google.de/books?jtp=64&id=W1QHAAAAQAAJ&pg=PA64

Bericht über die Hochzeit Johanns des Beständigen in Torgau. Curiositäten IV, 163 ff. Sicher nicht von Spalatins Hand (dieser war noch zu jung), wie Vulpius sagt:

https://books.google.de/books?id=yWswAAAAYAAJ&pg=RA1-PA175

Ob die Festbeschreibung von Beust 1797 die Vorlage war? Die Angaben gehen jedenfalls auf einen zeitgenössischen Bericht zurück, der zitiert und verwertet ist im Aufsatz von Burkhardt 1894:

https://archive.org/stream/neuesarchivfur15sach#page/282/mode/2up

[Zum Text siehe jetzt die Stellungnahme von Riecke:

https://archiv.twoday.net/stories/97000117/ ]

Höchst verdächtig die angebliche Schrift des Andreas Hase

https://books.google.de/books?id=yWswAAAAYAAJ&pg=RA1-PA399-IA1

Sie wird nur zitiert, soweit ich sehe in

https://books.google.de/books?id=wmtAAAAAIAAJ&pg=PA6

Sicher gefälscht Meinhard Schwalinger Cur. III, 398ff.

https://books.google.de/books?id=IH85AAAAcAAJ&pg=PA398

Auf diese Quelle fiel z.B. herein Matthias Beer, Eltern und Kinder ... (1990), siehe Register. Weitere Rezeption:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=meinhard+schwalinger

Der Roman Nagels "Georg von Frundsberg und sein Waffengefährte Meinhard Schwalinger von Memmingen. Historisch romantisches Kriegs- und Familiengemälde aus den letzten Zeiten des Ritterthums" (1831) nach dieser Quelle kann via Nationallizenz gelesen werden, vgl. auch

https://www.uibk.ac.at/germanistik/histrom/cgi/wrapcgi.cgi?wrap_config=hr_bu_all.cfg&nr=80300

Sodann erfunden Fritz Schicker Cur. II, S. 365ff.

https://books.google.de/books?id=1-saAAAAYAAJ&pg=PA365

was Beer loc. cit. nicht abgehalten hat, den Text zu verwerten (S. 90). Die Elslein-Geschichte ist gar zu verdächtig. Rezeption:

https://www.google.de/search?&q=%22fritz%20schicker%22&&tbm=bks

[Es handelt sich um einen Bericht vom Konstanzer Reichstag 1507. Angeregt worden sein könnte Vulpius vom Bericht des sächsischen Hofdiensters Karl, der mit Georg von Sachsen in Konstanz war, handschriftlich in der Würzburger Ratschronik, abgedruckt von Judith Rützel, Mfrk. Jb. 1997, S. 72-75. Ein Zeitgenosse hätte sicher nicht auf die Erwähnung der Totenfeier vom Maximilians Sohn verzichtet. Zum Konstanzer Reichstag siehe jüngst Buck (PDF). Ein Teilnehmerverzeichnis des Requiems übrigens in Anna Reitmors Cgm 929, Bl. 19-22v: https://www.archive.org/stream/diechronikender02kommgoog#page/n488/mode/2up ]

Fortsetzung:

https://archiv.twoday.net/stories/96986259/

KlausGraf - am Montag, 2. April 2012, 01:48 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Christian August Vulpius (1762 Weimar - 1827 Weimar) ist heute nur noch wenigen bekannt, vor allem als Schwager Goethes und Autor des trivialen Räuberromans "Rinaldo Rinaldini" (Erstausgabe 1799).

Bereits die fleißige Wikisource-Seite

https://de.wikisource.org/wiki/Christian_August_Vulpius

zeigt, dass der 1797 an der Weimarer Bibliothek tätige Autor ein "Vielschreiber" war.

Das Urteil über Vulpius ist im Lauf der Zeit milder geworden. Roberto Simanowski widmete ihm 1998 eine moderne Monographie

https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00040532/images/index.html

und Dieter und Sylke Kaufmann entwarfen 2001 ein positives Bild von Vulpius als Altertumsforscher

https://www.libreka.de/9783930036516/147 (Auszüge, Widerspruch kam von Karl Peschel in der Praehistorischen Zeitschrift 78, 2003, S. 218-225).

[Zusammenfassend zu Vulpius siehe zuletzt den Artikel von Ines Köhler-Zülch in der Enzyklopädie des Märchens 14 Lief. 1 (2011), Sp. 381-386]

Der neueren Vulpius-Forschung unbekannt geblieben sind ältere Nachweise, dass Vulpius in seiner angesehenen Zeitschrift "Curiositäten der physikalisch-literarisch-artistisch-historischen Vor- und Mitwelt" (10 Jahrgänge 1811-1825) Quellen aus Mittelalter und Renaissance gefälscht hat.

Digitalisat der Zeitschrift:

https://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jpjournal_00000039

Wenn kleine Geister sich über andere erheben wollen, eignet sich der Nachweis, dass die anderen auf Fälschungen hereingefallen sind, dafür vorzüglich.

Eckehard Simon, Germanist in Harvard, und der renommierte Mainzer Buchwissenschaftler Stefan Füssel sind nur die beiden prominentesten Autoren, die sich von den von Vulpius erfundenen Selbstzeugnissen eines angeblichen Nürnberger Handlungsgehilfen Ulrich Wirschung täuschen ließen. Und das, obwohl an verschiedenen Stellen in der älteren Literatur darauf aufmerksam gemacht worden war, dass es sich um Fälschungen handelt!

Im fünften Stück des zehnten Bandes der Curiositäten erschien 1825 ein nicht namentlich gezeichneter, also vom Herausgeber Vulpius stammender Artikel "Schwank aus dem Fastnachtswesen in der Vorzeit zu Nürnberg. (Nach einer alten Handschrift.)" (S. 390-407).

https://books.google.de/books?id=P2swAAAAYAAJ&pg=PA390

Vulpius will das auf dem Titelblatt 1588 datierte Nürnberger Manuskript im Makulatur-Magazin eines ignoranten Gewürzkrämers gefunden haben. Er gibt an, er habe das überwiegend in Versen nach der Meistersänger-Manier geschriebene Werk für den Druck bearbeiten müssen, also in Prosa umgesetzt. Wer den Text aufmerksam liest, sollte eigentlich ziemlich schnell stutzig werden. Der damalige Nürnberger Stadtarchivar Emil Reicke (1865-1950) publizierte an kaum zugänglichem Orte 1904 im Unterhaltungsblatt des Fränkischen Kuriers Nr. 21 und 23 (laut ZDB nur in der Stadtibliothek Nürnberg vorhanden) eine ausführliche Kritik der Mystifikation, aus der im Fränkischen Kurier Nr. 68 und 86 Mitteilungen erfolgt waren.

https://archive.org/details/ZuDemAltnuernbergerFaschingsleben

Reicke meinte, derjenige, der nur ein wenig mit "Sitte und Schriftum" jener Tage vertraut sei, könne keinen Zweifel daran haben, dass es sich um eine Mystifikation handelt, ein Urteil, dem ich mich ungeachtet der Tatsache, dass nicht wenige die Quelle ernstgenommen haben, voll und ganz anschließen möchte. Ein Hauptverdachtsmoment ist schlicht und einfach, dass es sich um eine viel zu "schöne Quelle" handelt, deren Aussagereichtum von den anderen Quellen jener Zeit absticht. Reicke überprüft etliche tatsächliche Angaben und kommt zu dem Schluss, dass der angebliche Zeitgenosse Wirschung Falschangaben über Dinge macht, über die er bestens informiert sein müsste, beispielsweise über die Namen der Kinder seines Chefs Viatis. Reickes Aufsatz ist durchaus lesenswert und zeigt schlüssig, dass Vulpius sich das Ganze aus den Fingern gesogen und nicht einmal die Andeutung einer Vorlage gehabt hat. Noch unglaubwürdiger als die Beschreibung des Nürnberger Karnevals kam Reicke die Beschreibung des Karnevals zu Venedig vor, die Vulpius, nachdem seine Nürnberger Ausführungen offenbar großen Beifall gefunden hatten, im folgenden Stück präsentierte: "Ulrich Wirschung's Ausfahrt nach Venedig, in die fremde Welt" (S. 531-545).

https://books.google.de/books?id=P2swAAAAYAAJ&pg=PA533

Er hat also eine Fortsetzung zu seiner Quellenfälschung erfunden.

Offenkundig war Reicke nicht bekannt, dass bereits Johannes Bolte - freilich viel zu zurückhaltend - zu dem Text in der Zeitschrift für deutsches Altertum 32 (1888), S. 21-23 Stellung bezogen hatte.

https://archive.org/stream/zeitschriftfrd32wiesuoft#page/n29/mode/2up

Dass das angebliche Faust-Zeugnis mit Erwähnung des "Gretle" eindeutig anachronistisch ist, hätte der bedeutende Erzählforscher sehr viel deutlicher sagen können, auch wenn der Abschnitt "Moderne Fälschungen" überschrieben ist. Bolte beruft sich auf eine Auskunft aus Weimar von dem Bibliothekar Reinhold Köhler, dort sei keine Wirschung-Handschrift bekannt. "Vielleicht" handle es sich um eine Fiktion des Vulpius.

Otto Höfler bezieht sich in seinen Geheimbünden I, 1934, S. 19 auf eine Auskunft von Julius Petersen, die Schilderung der Fastnachtslustbarkeiten (mit Erwähnung der Frau Holda) sei eine Fälschung.

https://books.google.de/books?id=YcAoAAAAYAAJ&q=vulpius+fälscher

1965 widmete Hans-Ulrich Roller in seinem Buch "Der Nürnberger Schembartlauf" der Quelle nur eine kurze Notiz (S. 56 Anm. 157): Leider habe die Schilderung des Fastnachtstreibens durch Wirschung den Mangel, "dass sie sehr wahrscheinlich erfunden ist; das verraten schon Inhalt und Stil des Berichts".

Werner Lühmann: St. Urban, 1968, S. 123f. verwies zustimmend auf den Artikel von Reicke 1904 und stellte fest: "Teil eines Fastnachtsaufzuges ist das Urbanibrauchtum in Nürnberg niemals gewesen."

https://books.google.de/books?id=ASbkAAAAMAAJ&%22&q=vulpius

Damit ist das mir bekannte Material an kritischen Stellungnahmen erschöpft. Reicher ist die Ausbeute an Autoren, die Vulpius geglaubt haben.

Vulpius' Beitrag wurde im Nürnberger Alterthumsfreund 1842 nochmals abgedruckt:

https://books.google.de/books?id=CmJEAAAAcAAJ&pg=PT44

Ebenso von Friedrich Nick 1861

https://books.google.de/books?id=CmJEAAAAcAAJ&pg=PT44

Karl Ueberhorst verwertete die Fastnachts-Schilderung in der Gartenlaube 1879:

https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Die_Gartenlaube_(1879)_149.jpg

Ebenso Johannes Janssen in seiner nicht nur von Katholiken viel gelesenen Geschichte des deutschen Volkes 1894:

https://archive.org/stream/geschichtedesdeu08jansuoft#page/270/mode/2up

Der Kulturhistoriker Alwin Schultz verwies 1903 auf beide angeblichen Texte Wirschungs:

https://archive.org/stream/dashuslichelebe00schugoog#page/n398/mode/2up

Nach Lühmann hat Adolf Spamer in seinem Beitrag "Sitte und Brauch" (Handbuch der deutschen Volkskunde II, 1904) S. 76 ebenfalls die gefälschte Quelle als echt behandelt.

Auch Will Erich-Peuckert fiel nicht nur 1928 herein:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=peuckert+wirschung+kaufmannsdieners

Desgleichen Sumbergs Schembart-Monographie von 1941:

https://books.google.de/books?id=mXCBAAAAMAAJ&q=%22wirschung%22

1993 formulierte der bereits erwähnte Füssel in einem Aufsatz zu Faust-Zeugnissen (MVGN 1993) zwar durchaus vorsichtig, hielt aber am Quellenwert des Berichts unverständlicherweise fest:

https://periodika.digitale-sammlungen.de/mvgn/Blatt_bsb00000994,00209.html?prozent=1

Immerhin erfahren wir, dass das Manuskript, das es ja nie gegeben hat, weder im Stadtarchiv noch im Staatsarchiv Nürnberg aufgefunden werden konnte.

Weitere unkritische Rezeption im Kontext der Faust-Forschung ist in Google Book Search nachweisbar:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22wirschung%22+faust

https://books.google.de/books?id=CJpAAQAAIAAJ&q=wirschung

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=faust+1588+n%C3%BCrnberg+vulpius

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22German+Faust+play+of%22+1588

John A. Walz: A German Faust play of the sixteenth century. In: The Germanic review 3 (1928), S. 1-22 hatte dem Wirschung-Text sogar einen eigenen Aufsatz gewidmet, wobei es ihm vor allem um den angeblich sicheren Nachweis eines deutschen Faust-Theaterstücks 1588 geht. An der Authentizität seiner Quelle zweifelt Walz überhaupt nicht. Dagegen vermutete Hans Albert Maier in den Monatsheften 1953, S. 407 zurecht, Vulpius habe den Namen des Gretchens eingeschmuggelt (Toll Access: https://www.jstor.org/stable/30165987).

Simons "Die Anfänge des weltlichen Deutschen Schauspiels 1370-1530" erschien 2003 in der angesehensten altgermanistischen Schriftenreihe (MTU), und trotzdem verwertete Autor im Abschnitt zum Nürnberger Schembartlauf (S. 333-343, hier S. 343 mit Hinweis auf Füssel) das angebliche Wirschungsche Manuskript ohne Vorbehalt.

Auf einer Friesacher Tagung 2007 zitierte Horst Kaufmann von der Schembart-Gesellschaft Nürnberg die vermeintliche Quelle sogar wörtlich. Sein Text steht als Volltext im Netz:

https://www.schembart.de/media/2007__Kaufmann-Friesach-Schembart-06Feb08.pdf

Ist einmal eine literarische Fälschung in der Welt, ist sie offenbar kaum auszurotten, selbst wenn es - wie hier - nur eines sehr geringen quellenkritischen Gespürs bedarf, um sie zu erkennen. Als nachteilig erweist sich auch die Tatsache, dass die Widerlegungen in der Literatur verstreut sind, während die unkritische Rezeption an durchaus prominenten Stellen erfolgte. Nach der Zwergen-Riesen-Metapher ist es erst durch die Retrodigitalisierung und insbesondere durch Google Book Search möglich geworden, sich sehr rasch einen Überblick über die "Wirschung-Rezeption" zu verschaffen. Dies muss zwar den früheren Autoren, die Vulpius geglaubt haben, zugutegehalten werden, trotzdem bleibt der irritierende Befund, dass die Fälschungs-Diagnose eigentlich von jedem gefällt werden könnte, der sich intensiver mit Texten des 16. Jahrhunderts beschäftigt.

Den zitierten Kritikern ist es verborgen geblieben, dass am Ende des 19. Jahrhunderts zwei weitere Quellenerfindungen von Vulpius namhaft gemacht werden konnten.

In der Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 4 (1881) hatte Wilhelm Erman "Zwei angebliche deutsche Pilgerschriften des 15. Jahrhunderts" als Fälschungen des Vulpius erwiesen - auch sie sind den "Curiositäten" entnommen:

https://archive.org/stream/zeitschriftdesde03deut#page/200/mode/2up

Kurz zuvor hatten die damaligen beiden Koryphäen der Pilgerreise-Forschung Reinhold Röhricht und Reinhold Meisner in ihrem Standard-Werk Auszüge aus den Fälschungen geboten, obwohl Erman bereits nach kurzer Lektüre Zweifel an der Authentizität bekommen hatte.

Vulpius gab in Bd. 2, 1812 den Pilgerbericht eines Just Artus aus Bebenhausen (Link zum Jenaer Digitalisat mit viel zu langem Permanentlink.

Vulpius will den Text in einem Archive halb vermodert aufgefunden zu haben - bereits dies erregt Verdacht! Der Name des Wundscherers Artus - hier bereichert um den Vornamen Just und um den Herkunftsort Bebenhausen - ist der bekannten Reisebeschreibung von Felix Fabri (via Feyerabends Reyßbuch) entnommen, und der Artus-Text konnte von Erman als dürftiges "Cento" aus Fabri erwiesen werden.

Auch hier überwiegen die unkritischen Stellungnahmen zu dem mehrfach nachgedruckten Pilgerbericht vom Ende des 15. Jahrhunderts:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22jost+artus%22

Zur Kritik:

https://www.digiberichte.de/Hirschbiegel&Kraack_2000_Niederlaendische_Reiseberichte.pdf (S. 96f.)

https://archive.org/stream/fratrispauliwal01waltgoog#page/n170/mode/2up

Literaturgeschichtlich einflussreich ist die Fälschung geworden, da Mörike von den Abenteuern des Artus fasziniert war und sie in eine geplante Veröffentlichung integrieren wollte. 1846 schrieb er den Text eigenhändig ab:

https://books.google.de/books?id=_xej-qj60hIC&pg=PA326

1875 hatte Titus Tobler dem angeblichen Reiseschriftsteller Jost Artus einen ADB-Artikel gewidmet, und obwohl Erman wenige Jahre später die Fälschung erwies, was Röhricht/Meisner 1900 anerkannten, gelangte Artus als Reiseschriftsteller ohne ein Wort der Distanzierung ins digitale ADB-NDB-Register und die PND der Deutschen Nationalbibliothek! [DNB weist jetzt auf die Fälschung hin: https://d-nb.info/gnd/135746051 ]

https://de.wikisource.org/wiki/ADB:Artus,_Jost

Auch Hans Raininger aus Buchhorn, dessen Bericht Vulpius aus dem ebenfalls im Feyerabendschen "Reyßbuch" stehenden Breidenbach-Bericht zusammenstoppelte

https://books.google.de/books?id=EAsJAAAAQAAJ&pg=PA323 (Curiositäten 6, 1817, S. 323-324),

hat es nie gegeben. Unkritisch behaupten Röhrich/Meisner 1900, S. 82 Anm. 375

https://archive.org/stream/deutschepilgerr00rhgoog#page/n94/mode/2up

er sei eine historische Persönlichkeit. Die angeführten Sprüche im Cgm 270 stammen aber von Hans Raminger!

Befremdlich ist auch die von ihnen gewählte Formulierung zur Erzählung über Franz von Brünn aus dem Artus-Text (dasselbe, nämlich dass es sich um einen modernen Roman handle, "dürfte" auch für die von Hormayr 1837 mitgeteilte Erzählung gelten):

https://archive.org/stream/deutschepilgerr00rhgoog#page/n92/mode/2up

Dass man dort vielerlei Neues über den Bartscherer Artus lesen könne, erklärt sich einfach so, dass die Episode über Franz von Brünn erzählerisch ausgesponnen wurde:

https://books.google.de/books?id=Q6K6AAAAIAAJ&pg=PA117

Zur Rezeption der Erzählung "Der schöne Franz von Brünn":

https://www.google.de/search?&q=%22sch%C3%B6ne%20franz%20von%20br%C3%BCnn%22&tbm=bks

Das Bild unten ist eine Illustration aus der Zeitschrift "Haus-Chronik"

https://books.google.de/books?id=NItEAAAAcAAJ&pg=PA336

Neben der auf Nürnberg und Venedig bezüglichen Wirschung-Fälschung hat Vulpius also auch zwei spätmittelalterliche Pilgerschriften erfunden. Ansonsten kann ich aus PBB 1937 S. 176 beibringen: Die Curiositäten 2, 472f. mitgeteilten Verschen seien nach Böhme, Kinderlied und Kinderspiel, 1924, S. 393 “moderne Machwerke”.

[ https://archive.org/stream/DeutschesKinderliedUndKinderspiel#page/n469/mode/2up ]

Schaut man sich die angegebene Stelle aus einem Aufsatz "Mancherlei Kirchen-Feierlichkeiten und Volksgebräuche im XVI. Jahrhundert" (Digitalisat Jena) näher an (anscheinend stimmen die Seitenzahlen nicht, da Kinderverse etwas später erscheinen), so stellt man erstaunt fest, dass Ulrich Wirschung, angeblich ein Zeitgenosse des 16. Jahrhunderts, sich wörtlich an den Text des offenbar von Vulpius verfassten Aufsatzes bei der Beschreibung des wütenden Heers anlehnt (man vergleiche Bd. 2, S. 472 mit Bd. 10, S. 397) - ein wohl ziemlich schlagendes Fälschungs-Indiz.

Vulpius mischt in dem soeben genannten Aufsatz geschickt Zitate authentischer alter Quellen mit Erfundenem. Bereits Reicke hat aus seinen beobachtungen zur Wirschung-Fälschung die Konsequenz gezogen und vor der Verwertung solcher Angaben von Vulpius gewarnt, die nicht anderweitig belegbar sind. Dem ist zuzustimmen. Man müsste die umfangreichen Curiositäten auf weitere Fälschungen durchgehen (was ich nicht getan habe [inzwischen aber doch!]). Aber auch wenn diese undankbare quellenkritische Arbeit noch zu leisten bleibt, sollte man dringend davon absehen, Quellen aus Vulpius zu zitieren. Wenn sie anderweitig nicht nachweisbar sind, könnte es sich um Fälschungen handeln; sind sie dagegen auffindbar, versteht es sich ja wohl von selbst, dass man nach der Vorlage und nicht nach dem Weimarer Vielschreiber zitiert.

Mundus vult decipi! Auch wenn schon viel Kopfschütteln angebracht ist, was die unkritische Verwertung vergleichsweise einfach erkennbarer Fälschungen angeht, so ist das natürlich nicht der einzige Aspekt, unter dem man diese Texte betrachten kann. Auch als Falsifikate sind es kulturgeschichtliche Zeugnisse, nur eben nicht für das 15. und 16. Jahrhundert, sondern für die Mittelalter- und Renaissance-Rezeption der Goethe-Zeit, die sich gern mit kuriosen Altertümern aus alten Handschriften unterhalten ließ. Eine entsprechende unvoreingenommene Würdigung bleibt ebenfalls zu leisten, doch bereits jetzt darf darauf hingewiesen werden, dass Vulpius mit Eduard Mörike ja wahrlich kein literarisches Leichtgewicht zu beeindrucken imstande war. (Mörike war übrigens auch von den Fälschungen der Munderschen Stuttgarter Stadtglocke angetan, siehe Graf, Sagen rund um Stuttgart

https://books.google.de/books?id=DCbaAAAAMAAJ&pg=PA58&lpg=PA58 )

Man mag die Quellenfälschungen von Vulpius als Makel ansehen, der Autor Vulpius ist dadurch jedoch meines Erachtens eher noch interessanter geworden.

Fortsetzung: https://archiv.twoday.net/stories/96984948/ (von dort aus weitere erreichbar)

Zum Thema Fälschungen in Archivalia: https://archiv.twoday.net/stories/96987511/

Nachtrag: Erika Timm, Frau Hölle, 2003, S. 108: "Der im Wort- und Detailreichtum schwelgende Stil der Darstellung ist aber allzu klar Vulpius' eigenes Produkt und spricht jedem Gedanken an textliche Authentizität Hohn. (Ähnlich das Urteil von Roller 1965: 56 Anm. 157.)" Sie bezieht sich auf die Arbeit von Karl Meisen, der einen kurzen Auszug aus Vulpius in seinem Quellenbuch zum wütenden Heer publizierte (mir vorliegend in der italienischen Ausgabe von Sonia Maura Barillari, Allesandria 2001, S. 304-306).

#forschung

Bereits die fleißige Wikisource-Seite

https://de.wikisource.org/wiki/Christian_August_Vulpius

zeigt, dass der 1797 an der Weimarer Bibliothek tätige Autor ein "Vielschreiber" war.

Das Urteil über Vulpius ist im Lauf der Zeit milder geworden. Roberto Simanowski widmete ihm 1998 eine moderne Monographie

https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00040532/images/index.html

und Dieter und Sylke Kaufmann entwarfen 2001 ein positives Bild von Vulpius als Altertumsforscher

https://www.libreka.de/9783930036516/147 (Auszüge, Widerspruch kam von Karl Peschel in der Praehistorischen Zeitschrift 78, 2003, S. 218-225).

[Zusammenfassend zu Vulpius siehe zuletzt den Artikel von Ines Köhler-Zülch in der Enzyklopädie des Märchens 14 Lief. 1 (2011), Sp. 381-386]

Der neueren Vulpius-Forschung unbekannt geblieben sind ältere Nachweise, dass Vulpius in seiner angesehenen Zeitschrift "Curiositäten der physikalisch-literarisch-artistisch-historischen Vor- und Mitwelt" (10 Jahrgänge 1811-1825) Quellen aus Mittelalter und Renaissance gefälscht hat.

Digitalisat der Zeitschrift:

https://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jpjournal_00000039

Wenn kleine Geister sich über andere erheben wollen, eignet sich der Nachweis, dass die anderen auf Fälschungen hereingefallen sind, dafür vorzüglich.

Eckehard Simon, Germanist in Harvard, und der renommierte Mainzer Buchwissenschaftler Stefan Füssel sind nur die beiden prominentesten Autoren, die sich von den von Vulpius erfundenen Selbstzeugnissen eines angeblichen Nürnberger Handlungsgehilfen Ulrich Wirschung täuschen ließen. Und das, obwohl an verschiedenen Stellen in der älteren Literatur darauf aufmerksam gemacht worden war, dass es sich um Fälschungen handelt!

Im fünften Stück des zehnten Bandes der Curiositäten erschien 1825 ein nicht namentlich gezeichneter, also vom Herausgeber Vulpius stammender Artikel "Schwank aus dem Fastnachtswesen in der Vorzeit zu Nürnberg. (Nach einer alten Handschrift.)" (S. 390-407).

https://books.google.de/books?id=P2swAAAAYAAJ&pg=PA390

Vulpius will das auf dem Titelblatt 1588 datierte Nürnberger Manuskript im Makulatur-Magazin eines ignoranten Gewürzkrämers gefunden haben. Er gibt an, er habe das überwiegend in Versen nach der Meistersänger-Manier geschriebene Werk für den Druck bearbeiten müssen, also in Prosa umgesetzt. Wer den Text aufmerksam liest, sollte eigentlich ziemlich schnell stutzig werden. Der damalige Nürnberger Stadtarchivar Emil Reicke (1865-1950) publizierte an kaum zugänglichem Orte 1904 im Unterhaltungsblatt des Fränkischen Kuriers Nr. 21 und 23 (laut ZDB nur in der Stadtibliothek Nürnberg vorhanden) eine ausführliche Kritik der Mystifikation, aus der im Fränkischen Kurier Nr. 68 und 86 Mitteilungen erfolgt waren.

https://archive.org/details/ZuDemAltnuernbergerFaschingsleben

Reicke meinte, derjenige, der nur ein wenig mit "Sitte und Schriftum" jener Tage vertraut sei, könne keinen Zweifel daran haben, dass es sich um eine Mystifikation handelt, ein Urteil, dem ich mich ungeachtet der Tatsache, dass nicht wenige die Quelle ernstgenommen haben, voll und ganz anschließen möchte. Ein Hauptverdachtsmoment ist schlicht und einfach, dass es sich um eine viel zu "schöne Quelle" handelt, deren Aussagereichtum von den anderen Quellen jener Zeit absticht. Reicke überprüft etliche tatsächliche Angaben und kommt zu dem Schluss, dass der angebliche Zeitgenosse Wirschung Falschangaben über Dinge macht, über die er bestens informiert sein müsste, beispielsweise über die Namen der Kinder seines Chefs Viatis. Reickes Aufsatz ist durchaus lesenswert und zeigt schlüssig, dass Vulpius sich das Ganze aus den Fingern gesogen und nicht einmal die Andeutung einer Vorlage gehabt hat. Noch unglaubwürdiger als die Beschreibung des Nürnberger Karnevals kam Reicke die Beschreibung des Karnevals zu Venedig vor, die Vulpius, nachdem seine Nürnberger Ausführungen offenbar großen Beifall gefunden hatten, im folgenden Stück präsentierte: "Ulrich Wirschung's Ausfahrt nach Venedig, in die fremde Welt" (S. 531-545).

https://books.google.de/books?id=P2swAAAAYAAJ&pg=PA533

Er hat also eine Fortsetzung zu seiner Quellenfälschung erfunden.

Offenkundig war Reicke nicht bekannt, dass bereits Johannes Bolte - freilich viel zu zurückhaltend - zu dem Text in der Zeitschrift für deutsches Altertum 32 (1888), S. 21-23 Stellung bezogen hatte.

https://archive.org/stream/zeitschriftfrd32wiesuoft#page/n29/mode/2up

Dass das angebliche Faust-Zeugnis mit Erwähnung des "Gretle" eindeutig anachronistisch ist, hätte der bedeutende Erzählforscher sehr viel deutlicher sagen können, auch wenn der Abschnitt "Moderne Fälschungen" überschrieben ist. Bolte beruft sich auf eine Auskunft aus Weimar von dem Bibliothekar Reinhold Köhler, dort sei keine Wirschung-Handschrift bekannt. "Vielleicht" handle es sich um eine Fiktion des Vulpius.

Otto Höfler bezieht sich in seinen Geheimbünden I, 1934, S. 19 auf eine Auskunft von Julius Petersen, die Schilderung der Fastnachtslustbarkeiten (mit Erwähnung der Frau Holda) sei eine Fälschung.

https://books.google.de/books?id=YcAoAAAAYAAJ&q=vulpius+fälscher

1965 widmete Hans-Ulrich Roller in seinem Buch "Der Nürnberger Schembartlauf" der Quelle nur eine kurze Notiz (S. 56 Anm. 157): Leider habe die Schilderung des Fastnachtstreibens durch Wirschung den Mangel, "dass sie sehr wahrscheinlich erfunden ist; das verraten schon Inhalt und Stil des Berichts".

Werner Lühmann: St. Urban, 1968, S. 123f. verwies zustimmend auf den Artikel von Reicke 1904 und stellte fest: "Teil eines Fastnachtsaufzuges ist das Urbanibrauchtum in Nürnberg niemals gewesen."

https://books.google.de/books?id=ASbkAAAAMAAJ&%22&q=vulpius

Damit ist das mir bekannte Material an kritischen Stellungnahmen erschöpft. Reicher ist die Ausbeute an Autoren, die Vulpius geglaubt haben.

Vulpius' Beitrag wurde im Nürnberger Alterthumsfreund 1842 nochmals abgedruckt:

https://books.google.de/books?id=CmJEAAAAcAAJ&pg=PT44

Ebenso von Friedrich Nick 1861

https://books.google.de/books?id=CmJEAAAAcAAJ&pg=PT44

Karl Ueberhorst verwertete die Fastnachts-Schilderung in der Gartenlaube 1879:

https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Die_Gartenlaube_(1879)_149.jpg

Ebenso Johannes Janssen in seiner nicht nur von Katholiken viel gelesenen Geschichte des deutschen Volkes 1894:

https://archive.org/stream/geschichtedesdeu08jansuoft#page/270/mode/2up

Der Kulturhistoriker Alwin Schultz verwies 1903 auf beide angeblichen Texte Wirschungs:

https://archive.org/stream/dashuslichelebe00schugoog#page/n398/mode/2up

Nach Lühmann hat Adolf Spamer in seinem Beitrag "Sitte und Brauch" (Handbuch der deutschen Volkskunde II, 1904) S. 76 ebenfalls die gefälschte Quelle als echt behandelt.

Auch Will Erich-Peuckert fiel nicht nur 1928 herein:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=peuckert+wirschung+kaufmannsdieners

Desgleichen Sumbergs Schembart-Monographie von 1941:

https://books.google.de/books?id=mXCBAAAAMAAJ&q=%22wirschung%22

1993 formulierte der bereits erwähnte Füssel in einem Aufsatz zu Faust-Zeugnissen (MVGN 1993) zwar durchaus vorsichtig, hielt aber am Quellenwert des Berichts unverständlicherweise fest:

https://periodika.digitale-sammlungen.de/mvgn/Blatt_bsb00000994,00209.html?prozent=1

Immerhin erfahren wir, dass das Manuskript, das es ja nie gegeben hat, weder im Stadtarchiv noch im Staatsarchiv Nürnberg aufgefunden werden konnte.

Weitere unkritische Rezeption im Kontext der Faust-Forschung ist in Google Book Search nachweisbar:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22wirschung%22+faust

https://books.google.de/books?id=CJpAAQAAIAAJ&q=wirschung

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=faust+1588+n%C3%BCrnberg+vulpius

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22German+Faust+play+of%22+1588

John A. Walz: A German Faust play of the sixteenth century. In: The Germanic review 3 (1928), S. 1-22 hatte dem Wirschung-Text sogar einen eigenen Aufsatz gewidmet, wobei es ihm vor allem um den angeblich sicheren Nachweis eines deutschen Faust-Theaterstücks 1588 geht. An der Authentizität seiner Quelle zweifelt Walz überhaupt nicht. Dagegen vermutete Hans Albert Maier in den Monatsheften 1953, S. 407 zurecht, Vulpius habe den Namen des Gretchens eingeschmuggelt (Toll Access: https://www.jstor.org/stable/30165987).

Simons "Die Anfänge des weltlichen Deutschen Schauspiels 1370-1530" erschien 2003 in der angesehensten altgermanistischen Schriftenreihe (MTU), und trotzdem verwertete Autor im Abschnitt zum Nürnberger Schembartlauf (S. 333-343, hier S. 343 mit Hinweis auf Füssel) das angebliche Wirschungsche Manuskript ohne Vorbehalt.

Auf einer Friesacher Tagung 2007 zitierte Horst Kaufmann von der Schembart-Gesellschaft Nürnberg die vermeintliche Quelle sogar wörtlich. Sein Text steht als Volltext im Netz:

https://www.schembart.de/media/2007__Kaufmann-Friesach-Schembart-06Feb08.pdf

Ist einmal eine literarische Fälschung in der Welt, ist sie offenbar kaum auszurotten, selbst wenn es - wie hier - nur eines sehr geringen quellenkritischen Gespürs bedarf, um sie zu erkennen. Als nachteilig erweist sich auch die Tatsache, dass die Widerlegungen in der Literatur verstreut sind, während die unkritische Rezeption an durchaus prominenten Stellen erfolgte. Nach der Zwergen-Riesen-Metapher ist es erst durch die Retrodigitalisierung und insbesondere durch Google Book Search möglich geworden, sich sehr rasch einen Überblick über die "Wirschung-Rezeption" zu verschaffen. Dies muss zwar den früheren Autoren, die Vulpius geglaubt haben, zugutegehalten werden, trotzdem bleibt der irritierende Befund, dass die Fälschungs-Diagnose eigentlich von jedem gefällt werden könnte, der sich intensiver mit Texten des 16. Jahrhunderts beschäftigt.

Den zitierten Kritikern ist es verborgen geblieben, dass am Ende des 19. Jahrhunderts zwei weitere Quellenerfindungen von Vulpius namhaft gemacht werden konnten.

In der Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 4 (1881) hatte Wilhelm Erman "Zwei angebliche deutsche Pilgerschriften des 15. Jahrhunderts" als Fälschungen des Vulpius erwiesen - auch sie sind den "Curiositäten" entnommen:

https://archive.org/stream/zeitschriftdesde03deut#page/200/mode/2up

Kurz zuvor hatten die damaligen beiden Koryphäen der Pilgerreise-Forschung Reinhold Röhricht und Reinhold Meisner in ihrem Standard-Werk Auszüge aus den Fälschungen geboten, obwohl Erman bereits nach kurzer Lektüre Zweifel an der Authentizität bekommen hatte.

Vulpius gab in Bd. 2, 1812 den Pilgerbericht eines Just Artus aus Bebenhausen (Link zum Jenaer Digitalisat mit viel zu langem Permanentlink.

Vulpius will den Text in einem Archive halb vermodert aufgefunden zu haben - bereits dies erregt Verdacht! Der Name des Wundscherers Artus - hier bereichert um den Vornamen Just und um den Herkunftsort Bebenhausen - ist der bekannten Reisebeschreibung von Felix Fabri (via Feyerabends Reyßbuch) entnommen, und der Artus-Text konnte von Erman als dürftiges "Cento" aus Fabri erwiesen werden.

Auch hier überwiegen die unkritischen Stellungnahmen zu dem mehrfach nachgedruckten Pilgerbericht vom Ende des 15. Jahrhunderts:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22jost+artus%22

Zur Kritik:

https://www.digiberichte.de/Hirschbiegel&Kraack_2000_Niederlaendische_Reiseberichte.pdf (S. 96f.)

https://archive.org/stream/fratrispauliwal01waltgoog#page/n170/mode/2up

Literaturgeschichtlich einflussreich ist die Fälschung geworden, da Mörike von den Abenteuern des Artus fasziniert war und sie in eine geplante Veröffentlichung integrieren wollte. 1846 schrieb er den Text eigenhändig ab:

https://books.google.de/books?id=_xej-qj60hIC&pg=PA326

1875 hatte Titus Tobler dem angeblichen Reiseschriftsteller Jost Artus einen ADB-Artikel gewidmet, und obwohl Erman wenige Jahre später die Fälschung erwies, was Röhricht/Meisner 1900 anerkannten, gelangte Artus als Reiseschriftsteller ohne ein Wort der Distanzierung ins digitale ADB-NDB-Register und die PND der Deutschen Nationalbibliothek! [DNB weist jetzt auf die Fälschung hin: https://d-nb.info/gnd/135746051 ]

https://de.wikisource.org/wiki/ADB:Artus,_Jost

Auch Hans Raininger aus Buchhorn, dessen Bericht Vulpius aus dem ebenfalls im Feyerabendschen "Reyßbuch" stehenden Breidenbach-Bericht zusammenstoppelte

https://books.google.de/books?id=EAsJAAAAQAAJ&pg=PA323 (Curiositäten 6, 1817, S. 323-324),

hat es nie gegeben. Unkritisch behaupten Röhrich/Meisner 1900, S. 82 Anm. 375

https://archive.org/stream/deutschepilgerr00rhgoog#page/n94/mode/2up

er sei eine historische Persönlichkeit. Die angeführten Sprüche im Cgm 270 stammen aber von Hans Raminger!

Befremdlich ist auch die von ihnen gewählte Formulierung zur Erzählung über Franz von Brünn aus dem Artus-Text (dasselbe, nämlich dass es sich um einen modernen Roman handle, "dürfte" auch für die von Hormayr 1837 mitgeteilte Erzählung gelten):

https://archive.org/stream/deutschepilgerr00rhgoog#page/n92/mode/2up

Dass man dort vielerlei Neues über den Bartscherer Artus lesen könne, erklärt sich einfach so, dass die Episode über Franz von Brünn erzählerisch ausgesponnen wurde:

https://books.google.de/books?id=Q6K6AAAAIAAJ&pg=PA117

Zur Rezeption der Erzählung "Der schöne Franz von Brünn":

https://www.google.de/search?&q=%22sch%C3%B6ne%20franz%20von%20br%C3%BCnn%22&tbm=bks

Das Bild unten ist eine Illustration aus der Zeitschrift "Haus-Chronik"

https://books.google.de/books?id=NItEAAAAcAAJ&pg=PA336

Neben der auf Nürnberg und Venedig bezüglichen Wirschung-Fälschung hat Vulpius also auch zwei spätmittelalterliche Pilgerschriften erfunden. Ansonsten kann ich aus PBB 1937 S. 176 beibringen: Die Curiositäten 2, 472f. mitgeteilten Verschen seien nach Böhme, Kinderlied und Kinderspiel, 1924, S. 393 “moderne Machwerke”.

[ https://archive.org/stream/DeutschesKinderliedUndKinderspiel#page/n469/mode/2up ]

Schaut man sich die angegebene Stelle aus einem Aufsatz "Mancherlei Kirchen-Feierlichkeiten und Volksgebräuche im XVI. Jahrhundert" (Digitalisat Jena) näher an (anscheinend stimmen die Seitenzahlen nicht, da Kinderverse etwas später erscheinen), so stellt man erstaunt fest, dass Ulrich Wirschung, angeblich ein Zeitgenosse des 16. Jahrhunderts, sich wörtlich an den Text des offenbar von Vulpius verfassten Aufsatzes bei der Beschreibung des wütenden Heers anlehnt (man vergleiche Bd. 2, S. 472 mit Bd. 10, S. 397) - ein wohl ziemlich schlagendes Fälschungs-Indiz.

Vulpius mischt in dem soeben genannten Aufsatz geschickt Zitate authentischer alter Quellen mit Erfundenem. Bereits Reicke hat aus seinen beobachtungen zur Wirschung-Fälschung die Konsequenz gezogen und vor der Verwertung solcher Angaben von Vulpius gewarnt, die nicht anderweitig belegbar sind. Dem ist zuzustimmen. Man müsste die umfangreichen Curiositäten auf weitere Fälschungen durchgehen (was ich nicht getan habe [inzwischen aber doch!]). Aber auch wenn diese undankbare quellenkritische Arbeit noch zu leisten bleibt, sollte man dringend davon absehen, Quellen aus Vulpius zu zitieren. Wenn sie anderweitig nicht nachweisbar sind, könnte es sich um Fälschungen handeln; sind sie dagegen auffindbar, versteht es sich ja wohl von selbst, dass man nach der Vorlage und nicht nach dem Weimarer Vielschreiber zitiert.

Mundus vult decipi! Auch wenn schon viel Kopfschütteln angebracht ist, was die unkritische Verwertung vergleichsweise einfach erkennbarer Fälschungen angeht, so ist das natürlich nicht der einzige Aspekt, unter dem man diese Texte betrachten kann. Auch als Falsifikate sind es kulturgeschichtliche Zeugnisse, nur eben nicht für das 15. und 16. Jahrhundert, sondern für die Mittelalter- und Renaissance-Rezeption der Goethe-Zeit, die sich gern mit kuriosen Altertümern aus alten Handschriften unterhalten ließ. Eine entsprechende unvoreingenommene Würdigung bleibt ebenfalls zu leisten, doch bereits jetzt darf darauf hingewiesen werden, dass Vulpius mit Eduard Mörike ja wahrlich kein literarisches Leichtgewicht zu beeindrucken imstande war. (Mörike war übrigens auch von den Fälschungen der Munderschen Stuttgarter Stadtglocke angetan, siehe Graf, Sagen rund um Stuttgart

https://books.google.de/books?id=DCbaAAAAMAAJ&pg=PA58&lpg=PA58 )

Man mag die Quellenfälschungen von Vulpius als Makel ansehen, der Autor Vulpius ist dadurch jedoch meines Erachtens eher noch interessanter geworden.

Fortsetzung: https://archiv.twoday.net/stories/96984948/ (von dort aus weitere erreichbar)

Zum Thema Fälschungen in Archivalia: https://archiv.twoday.net/stories/96987511/

Nachtrag: Erika Timm, Frau Hölle, 2003, S. 108: "Der im Wort- und Detailreichtum schwelgende Stil der Darstellung ist aber allzu klar Vulpius' eigenes Produkt und spricht jedem Gedanken an textliche Authentizität Hohn. (Ähnlich das Urteil von Roller 1965: 56 Anm. 157.)" Sie bezieht sich auf die Arbeit von Karl Meisen, der einen kurzen Auszug aus Vulpius in seinem Quellenbuch zum wütenden Heer publizierte (mir vorliegend in der italienischen Ausgabe von Sonia Maura Barillari, Allesandria 2001, S. 304-306).

#forschung

KlausGraf - am Sonntag, 1. April 2012, 19:01 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Um 1500 malte Leonardo da Vinci seine berühmte "Schlacht von Anghiari". Das Monumentalgemälde verschwand. Jetzt wollen Forscher es in Florenz lokalisiert haben.

https://www.welt.de/kultur/history/article13918046/Spuren-von-Leonardos-Schlachtengemaelde-entdeckt.html

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Battle_of_Anghiari_%28painting%29

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Anghiari

Zu mittelalterlichen Schlachtenbildern siehe auch

https://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/nachruh.htm#t55

Update:

https://archiv.twoday.net/stories/96993587/

https://www.welt.de/kultur/history/article13918046/Spuren-von-Leonardos-Schlachtengemaelde-entdeckt.html

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Battle_of_Anghiari_%28painting%29

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Anghiari

Zu mittelalterlichen Schlachtenbildern siehe auch

https://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/nachruh.htm#t55

Update:

https://archiv.twoday.net/stories/96993587/

KlausGraf - am Dienstag, 13. März 2012, 18:48 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Hoch über dem Eingang des imposanten Wasserschlosses Sandizell bei Schrobenhausen sieht man eine Kartusche mit den Daten 948-1948, und wenn man im Kirchenführer der benachbarten wunderbaren ehemaligen Hofmarkskirche nachliest, bestätigt sich der Verdacht, dass dieses Datum 948 aus Georg Rüxners Turnierbuch stammt: "Als erster Vertreter ist in Turnierbüchern ein Jakob von Sandizell auf dem Turnier von 'Costnitz' 948 genannt. Dies spricht zum mindesten für das hohe Alter dieses Hauses" (4. Aufl. Mainburg 1987, S. 2).

Obwohl man spätestens seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts weiß, dass Rüxner alle frühen Turniere und ihre Teilnehmer erfunden hat, werden seine Angaben bis heute leichtgläubig und unkritisch weitergetragen. Sein 1530 erstmals im Druck erschienenes Turnierbuch ist eine der wirkmächtigsten Fälschungen überhaupt.

Zur Rezeption siehe auch

https://archiv.twoday.net/stories/5782749/

In der Wikipedia heißt es: "Moritz von Sandizell [...] stammte aus einem seit 948 nachgewiesenen Adelsgeschlecht mit Stammsitz im Wasserschloss Sandizell bei Schrobenhausen."

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Moritz_von_Sandizell&oldid=85029776

Im Hauptartikel zur Familie wurde das Datum bei einer Überarbeitung 2009 getilgt:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sandizell_%28Adelsgeschlecht%29&diff=61719649&oldid=61618237

2008 veröffentlichte ich hier "Wikipedia glaubt Rüxner: Adelsfamilien-Artikel rekordverdächtig schlecht" - https://archiv.twoday.net/stories/5069417/ - kein Grund für die Wikipedia, etwas zu ändern, wie schon der erste Link zeigt.

Auf der Schlosshomepage steht selbstverständlich das Datum 948 ohne eine Relativierung:

https://www.schloss-sandizell.de/index.php?id=42

Auch im WELT-Artikel über ein Familienmitglied 2010:

https://www.welt.de/wissenschaft/article9628594/Die-riskante-Jagd-nach-den-versunkenen-Schaetzen.html

Ebenso findet sich das Datum auf diversen anderen Websites.

1948 gab es eine Festschrift zum 100jährigen Jubiläum, und auch im offiziellen Historischen Atlas von Bayern (Schrobenhausen, 1977, nicht online) begegnet das erfundene Datum:

https://books.google.de/books?id=TG0jAQAAIAAJ&q=sandizell+%22948%22

Mundus vult decipi.

Obwohl man spätestens seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts weiß, dass Rüxner alle frühen Turniere und ihre Teilnehmer erfunden hat, werden seine Angaben bis heute leichtgläubig und unkritisch weitergetragen. Sein 1530 erstmals im Druck erschienenes Turnierbuch ist eine der wirkmächtigsten Fälschungen überhaupt.

Zur Rezeption siehe auch

https://archiv.twoday.net/stories/5782749/

In der Wikipedia heißt es: "Moritz von Sandizell [...] stammte aus einem seit 948 nachgewiesenen Adelsgeschlecht mit Stammsitz im Wasserschloss Sandizell bei Schrobenhausen."

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Moritz_von_Sandizell&oldid=85029776

Im Hauptartikel zur Familie wurde das Datum bei einer Überarbeitung 2009 getilgt:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sandizell_%28Adelsgeschlecht%29&diff=61719649&oldid=61618237

2008 veröffentlichte ich hier "Wikipedia glaubt Rüxner: Adelsfamilien-Artikel rekordverdächtig schlecht" - https://archiv.twoday.net/stories/5069417/ - kein Grund für die Wikipedia, etwas zu ändern, wie schon der erste Link zeigt.

Auf der Schlosshomepage steht selbstverständlich das Datum 948 ohne eine Relativierung:

https://www.schloss-sandizell.de/index.php?id=42

Auch im WELT-Artikel über ein Familienmitglied 2010:

https://www.welt.de/wissenschaft/article9628594/Die-riskante-Jagd-nach-den-versunkenen-Schaetzen.html

Ebenso findet sich das Datum auf diversen anderen Websites.

1948 gab es eine Festschrift zum 100jährigen Jubiläum, und auch im offiziellen Historischen Atlas von Bayern (Schrobenhausen, 1977, nicht online) begegnet das erfundene Datum:

https://books.google.de/books?id=TG0jAQAAIAAJ&q=sandizell+%22948%22

Mundus vult decipi.

KlausGraf - am Montag, 12. März 2012, 12:40 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Josel von Rosheim (1478 bis 1554). Zwischen dem Einzigartigen und Universellen. Ein engagierter Jude im Europa seiner Zeit und im Europa unserer Zeit.

Die deutsch-französische Wanderausstellung, deren deutsche Version heute in Erfurt präsentiert wird, wird zwischen Ende Mai und Ende Juni 2012 in Speyer Station machen.

Zum Inhalt: Josel ben Gerschon von Rosheim (1478-1554) ist eine herausragende jüdische Persönlichkeit des 16. Jahrhunderts. Er unterhielt enge Verbindungen zu Kaiser Karl V., die er nutzte, um die Rechtsstellung und Sicherheit der Juden im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation in einer Zeit des Umbruchs zu schützen. Die Reformation, die seit 1517 das Reich religiös zunehmend spaltete, führte zu tiefgreifenden Veränderungen, die sich zum Teil in gewalttätigen Übergriffen äußerten. In dieser Zeit wurden jüdische Gemeinden des Reiches häufig in die Position eines Sündenbocks gedrängt.

Als erster und einziger schetadlan (Fürsprecher) erreichte Josel von Rosheim eine reichsweit anerkannte Position sowohl bei den jüdischen Gemeinden des Reiches als auch bei den christlichen Landesregierungen, durch die er längerfristig eine stabilere Rechtsstellung jüdischer Gemeinden unter christlichen Herren durchsetzen konnte. Mit persönlichem Engagement verhinderte Josel vielfach religiös oder wirtschaftlich motivierte Austreibungsversuche lokaler Obrigkeiten (... https://www.alte-synagoge.erfurt.de/jle/de/kleinesynagoge/projekte/)

Die deutsch-französische Wanderausstellung, deren deutsche Version heute in Erfurt präsentiert wird, wird zwischen Ende Mai und Ende Juni 2012 in Speyer Station machen.

Zum Inhalt: Josel ben Gerschon von Rosheim (1478-1554) ist eine herausragende jüdische Persönlichkeit des 16. Jahrhunderts. Er unterhielt enge Verbindungen zu Kaiser Karl V., die er nutzte, um die Rechtsstellung und Sicherheit der Juden im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation in einer Zeit des Umbruchs zu schützen. Die Reformation, die seit 1517 das Reich religiös zunehmend spaltete, führte zu tiefgreifenden Veränderungen, die sich zum Teil in gewalttätigen Übergriffen äußerten. In dieser Zeit wurden jüdische Gemeinden des Reiches häufig in die Position eines Sündenbocks gedrängt.

Als erster und einziger schetadlan (Fürsprecher) erreichte Josel von Rosheim eine reichsweit anerkannte Position sowohl bei den jüdischen Gemeinden des Reiches als auch bei den christlichen Landesregierungen, durch die er längerfristig eine stabilere Rechtsstellung jüdischer Gemeinden unter christlichen Herren durchsetzen konnte. Mit persönlichem Engagement verhinderte Josel vielfach religiös oder wirtschaftlich motivierte Austreibungsversuche lokaler Obrigkeiten (... https://www.alte-synagoge.erfurt.de/jle/de/kleinesynagoge/projekte/)

J. Kemper - am Montag, 12. März 2012, 09:10 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im Darmstädter RSS-Feed sah es zunächst nur nach den üblichen unendlich öden Graupneriana aus, aber dann kam der Knüller: Das (von mir bezahlte) Digitalisat der Sächsischen Genealogie Georg Rüxners, Handschrift 203:

Rixner, Georg

Genealogie des Sächsischen Hauses

nach 1573

Sammlung

Persistente URL: https://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-203

URN: urn:nbn:de:tuda-tudigit-28352

Zur Einordnung der Handschrift existiert bislang nur, was ich 2009 darüber schrieb:

Um 1520 schrieb Rüxner einen Brief an den kursächsischen Historiographen Georg Spalatin über die alten Herzöge von Sachsen, der in einer Handschrift Spalatins erhalten geblieben ist. [...]

Dieser Brief steht im Kontext der Beschäftigung Rüxners mit der Genealogie der Wettiner, die ihren Niederschlag gefunden hat in einer bisher unbekannten umfangreichen Ausarbeitung, von der ich drei Handschriften nachweisen kann. Die älteste Handschrift der Genealogie des Hauses Sachsen (“der recht blutstam des

Churfürstlichen Haus zu Sachsen”) bis auf Johann Friedrich I. aus der Zeit um 1520, aber wohl kein Autograph, ist: Jena, Thüringische Universitäts- und Landesbibliothek, Ms. Prov. f. 262. Mit hunderten kolorierter Wappendarstellungen auf etwa fünfzig beschriebenen Blättern handelt es sich um eine prächtig ausgestattete Handschrift. In der Widmung an Herzog Georg den Bärtigen von Sachsen Bl. 3v-4v nennt sich Jörg Rixner genannt Jerusalem als Verfasser. Das späteste im Chroniktext angegebene Datum der anlegenden Hand ist 1518. Gegen Ende häufen sich Nachträge von anderen Händen mit Datumsangaben von 1525 bis 1573. Auf die Zeit um 1520 deuten auch die Wasserzeichen. Die Handschrift ist unvollendet, denn abschließend sind nur noch Wappendarstellungen zu finden mit Freifeldern für Texte. Das Stück wurde 2001 bei Reiss aus den damals zerstreuten Resten der Herzoglichen Bibliothek zu Meiningen ersteigert.

Offenbar getreue Kopien der Jenaer Handschrift einschließlich der Wappen und der Fortführung bis 1573 sind die beiden anderen Handschriften, die beide wohl dem Ende des 16. Jahrhunderts angehören. Aus der Darmstädter Hofbibliothek stammt Hs. 203 der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt (54 Bl.). Die Forschungsbibliothek Gotha verwahrt unter der Signatur Chart. A 532 eine weitere Überlieferung.

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7140/pdf/Graf_Ruexner.pdf (S. 119f.)

Update: Zur Gothaer Handschrift Rathgeber 1835:

https://books.google.de/books?id=KtlWAAAAcAAJ&pg=PA330

Rixner, Georg

Genealogie des Sächsischen Hauses

nach 1573

Sammlung

Persistente URL: https://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-203

URN: urn:nbn:de:tuda-tudigit-28352

Zur Einordnung der Handschrift existiert bislang nur, was ich 2009 darüber schrieb:

Um 1520 schrieb Rüxner einen Brief an den kursächsischen Historiographen Georg Spalatin über die alten Herzöge von Sachsen, der in einer Handschrift Spalatins erhalten geblieben ist. [...]

Dieser Brief steht im Kontext der Beschäftigung Rüxners mit der Genealogie der Wettiner, die ihren Niederschlag gefunden hat in einer bisher unbekannten umfangreichen Ausarbeitung, von der ich drei Handschriften nachweisen kann. Die älteste Handschrift der Genealogie des Hauses Sachsen (“der recht blutstam des

Churfürstlichen Haus zu Sachsen”) bis auf Johann Friedrich I. aus der Zeit um 1520, aber wohl kein Autograph, ist: Jena, Thüringische Universitäts- und Landesbibliothek, Ms. Prov. f. 262. Mit hunderten kolorierter Wappendarstellungen auf etwa fünfzig beschriebenen Blättern handelt es sich um eine prächtig ausgestattete Handschrift. In der Widmung an Herzog Georg den Bärtigen von Sachsen Bl. 3v-4v nennt sich Jörg Rixner genannt Jerusalem als Verfasser. Das späteste im Chroniktext angegebene Datum der anlegenden Hand ist 1518. Gegen Ende häufen sich Nachträge von anderen Händen mit Datumsangaben von 1525 bis 1573. Auf die Zeit um 1520 deuten auch die Wasserzeichen. Die Handschrift ist unvollendet, denn abschließend sind nur noch Wappendarstellungen zu finden mit Freifeldern für Texte. Das Stück wurde 2001 bei Reiss aus den damals zerstreuten Resten der Herzoglichen Bibliothek zu Meiningen ersteigert.

Offenbar getreue Kopien der Jenaer Handschrift einschließlich der Wappen und der Fortführung bis 1573 sind die beiden anderen Handschriften, die beide wohl dem Ende des 16. Jahrhunderts angehören. Aus der Darmstädter Hofbibliothek stammt Hs. 203 der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt (54 Bl.). Die Forschungsbibliothek Gotha verwahrt unter der Signatur Chart. A 532 eine weitere Überlieferung.

https://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7140/pdf/Graf_Ruexner.pdf (S. 119f.)

Update: Zur Gothaer Handschrift Rathgeber 1835:

https://books.google.de/books?id=KtlWAAAAcAAJ&pg=PA330

KlausGraf - am Sonntag, 11. März 2012, 14:06 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die folgende Rezension erschien in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 155 (2007), S. 551-553

Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache WMU auf

der Grundlage des Corpus der altdeutschen Originalurkunden

bis zum Jahr 1300. Unter Leitung von Bettina Kirschstein

und Ursula Schulze erarbeitet von Sibylle Ohly, Peter

Schmitt und Nicole Spengler (ab Lief. 20: erarbeitet von

Sibylle Ohly und Daniela Schmidt). Berlin: Erich Schmidt

Verlag. 17. Lieferung: schuolhof - sprechen S. 1537-1632

(2001); 18. Lief.: sprechen - swester S. 1633-1728 (2002);

19. Lief.: swesterkint - ûf S. 1729-1824 (2003); 20. Lief.:

ûfbieten - unrehte S. 1825-1920 (2004); 21. Lief.: unrehte

- vaschang S. 1921-2016 (2005); 22. Lief.: vaschanchuon -

verswern S. 2017-2112 (2006).

Gut 80 Prozent dürfte geschafft sein. Pünktlich jedes Jahr

legte die Berliner Arbeitsstelle des Wörterbuchprojekts

eine neue Lieferung des Spezialwörterbuchs zur Geschäfts-

und Rechtssprache des 13. Jahrhunderts vor. Geht man von

sechs ausstehenden Lieferungen aus, so wird das

ambitionierte Unternehmen 2012 beendet sein. Die Rezension

der ersten Lieferung erschien in dieser Zeitschrift 1988,

es folgten drei weitere Besprechungen (1991, 1996 und

2002).

Qualitätsschwankungen waren nicht zu registrieren, die

Bearbeiter haben ein hohes Niveau durchgehalten.

Selbstverständlich ist der Historiker ab und an mit den

Erklärungen unzufrieden. Wenn "stuolbruder" als

"Angehöriger einer (Laien-)Bruderschaft" erklärt wird, so

ist das zu unpräzise. Der Beleg bezieht sich auf die zwölf

Bamberger Stuhlbrüder. Es geht nicht um irgendeine

Laienbruderschaft, sondern eine spezifische Institution des

Memorialwesens, die den Lesern der ZGO aus Speyer vertraut

sein dürfte. Und ob "konzessionierte Schenke" für "rehten

taevern" nicht doch eine Spur zu anachronistisch ist,

darüber mag man trefflich streiten.

Für das Nachschlagen unbekannter Wörter wird man dieses

Wörterbuch freilich ohnehin kaum nutzen, wie überhaupt sein

Hauptadressatenkreis weniger die Historiker und

Rechtshistoriker sind als die Sprachhistoriker und

Lexikographen. Sie finden hier unschätzbares Material zu

den Schreibsprachen des 13. Jahrhunderts, das stets genau

lokalisierbar und datierbar ist.

Historiker und Rechtshistoriker können das WMU vor allem

als "Sachregister" zum "Corpus der altdeutschen

Originalurkunden bis zum Jahr 1300" verwenden, das im WMU

sozusagen "verzettelt" ist. Es enthält aufschlußreiche

Belege zur Rechtssprache und zum agrarhistorischen

Vokabular. So wird man die Artikel selde, seldener,

seldenhûs, seldenlêhen, selhûs und selman als willkommene

Ergänzung zu der von dem Tübinger Geographen Hermann Grees

erstellten Tabelle von Selden-Nennungen vor 1300

heranziehen müssen (Ländliche Unterschichten und ländliche

Siedlung in Ostschwaben, 1975, S. 87-91). Erwähnung

verdienen auch die vielen Personennamen-Deutungen. Nicht

selten erscheinen die Begriffe nur als Bestandteil eines

Personennamens (z.B. solsnîder, Sohlenschneider: her

Gotfrid der solsneider in Wien).

2004 hat der Schmidt-Verlag das Corpus neu aufgelegt. Für

die vier 1932 bis 1963 erschienenen vier Urkundenbände, den

Nachtragsband (bis Lieferung 54, 1986) und den

Regestenband, insgesamt 4500 Seiten, muss man stolze 1788

Euro auf den Tisch legen. Glücklicherweise steht inzwischen

die von Kurt Gärtner in Trier veranlasste Digitalisierung

der Corpus-Texte (ohne Regesten) online kostenfrei zur

Verfügung: https://www.corpus.uni-trier.de. Ein großartiges

Angebot, das für viele nicht-sprachhistorische

Fragestellungen das WMU entbehrlich macht! Mit der

Volltextsuche kann man nun auch mehr als die 100 Belege

auffinden, die das WMU maximal nachweist. Allerdings muss

man im digitalen Volltext alle denkbaren Wortformen suchen,

während das WMU mit normalisierten Lemmata punkten kann.

Da die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft

unterstützte Open-Access-Bewegung die freie Zugänglichkeit

von mit öffentlichen Mitteln erstellten

Forschungsergebnissen im Internet fordert (vgl. Klaus Graf,

Edition und Open Access, in: Vom Nutzen des Edierens, 2005,

S. 197-203), wäre es an der Zeit, eine kostenfreie

Online-Ausgabe des WMU ins Netz zu stellen. Auch wenn eine

Volltextsuche im WMU keine Erschließung nach Wortfeldern

ersetzt, die zusätzlich dringend wünschenswert wäre (siehe

ZGO 2002, S. 604f.), so steht doch außer Zweifel, dass mit

einer Volltextsuche die Qualität der Recherche in einem