Gibt es ein hässlicheres Archivlogo als die Klorolle in RLP? Und wem nützt das Digitalisat einer Verordnung, das man nicht lesen kann?

https://www.archivdatenbank.lha-rlp.de/speyer/e/e.3/y24/fb/plakate/04/04.01/3885/

https://www.archivdatenbank.lha-rlp.de/speyer/e/e.3/y24/fb/plakate/04/04.01/3885/

KlausGraf - am Montag, 5. Oktober 2015, 16:36 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://zkbw.blogspot.de/2015/10/ausgewahlte-webarchive.html

Weitere Links HIER:

https://archiv.twoday.net/topics/Webarchivierung/

Weitere Links HIER:

https://archiv.twoday.net/topics/Webarchivierung/

KlausGraf - am Montag, 5. Oktober 2015, 16:19 - Rubrik: Webarchivierung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die 2014/15 mit großem Erfolg im Hessischen Hauptstaatsarchiv und im Hessischen Staatsarchiv Marburg gezeigte Ausstellung "Kriegsbilder. Der Erste Weltkrieg in zeitgenössischen Druckgraphiken" ist ab sofort im Portal Digam komplett online einsehbar: https://www.digam.net/exposition.php?exp=260.

Die Ausstellung basiert auf der sogenannten Weltkriegssammlung des Hessischen Hauptstaatsarchivs. Zu sehen sind u.a. Plakate, Künstlerdrucke, Bilderbögen, Scherenschnitte, Zeitschriftenillustrationen und Karikaturen.

Die Ausstellung basiert auf der sogenannten Weltkriegssammlung des Hessischen Hauptstaatsarchivs. Zu sehen sind u.a. Plakate, Künstlerdrucke, Bilderbögen, Scherenschnitte, Zeitschriftenillustrationen und Karikaturen.

Hessisches Hauptstaatsarchiv - am Montag, 5. Oktober 2015, 15:52 - Rubrik: Archivpaedagogik

KlausGraf - am Montag, 5. Oktober 2015, 15:51 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

ingobobingo - am Montag, 5. Oktober 2015, 15:32 - Rubrik: Archive von unten

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

ingobobingo - am Montag, 5. Oktober 2015, 10:29 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Simon Strauß versucht, ausgehend vom dänischen Aarhus, einen Blick in die Zukunft.

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/die-zukunft-der-bibliothek-das-dokk1-in-aarhus-13834316.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

Im „dänischen Modell“ ist die Bibliothek "gerade kein Hort des kulturellen Gedächtnisses mehr. Jedes Buch, das zwei Jahre lang nicht ausgeliehen worden sei, werde ausgesondert, erklärt Manager Schulz, man wolle schließlich kein „Museum“ sein und könne den freiwerdenden Platz gut für Familienaktivitäten brauchen."

Update:

https://archiv.twoday.net/stories/1022481171/

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/die-zukunft-der-bibliothek-das-dokk1-in-aarhus-13834316.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

Im „dänischen Modell“ ist die Bibliothek "gerade kein Hort des kulturellen Gedächtnisses mehr. Jedes Buch, das zwei Jahre lang nicht ausgeliehen worden sei, werde ausgesondert, erklärt Manager Schulz, man wolle schließlich kein „Museum“ sein und könne den freiwerdenden Platz gut für Familienaktivitäten brauchen."

Update:

https://archiv.twoday.net/stories/1022481171/

„DOKK1-Cut“ von Gardar Rurak - Eigenes Werk. Lizenziert unter CC-BY-SA 4.0 über Wikimedia Commons.

KlausGraf - am Sonntag, 4. Oktober 2015, 16:08 - Rubrik: Bibliothekswesen

In einem nicht rechtskräftigen Urteil meint ein Amtsgericht (!), dass ein Fotograf, der von einem Hotel für die Erstellung von Bildern bezahlt wurde und ausschließliche Nutzungsrechte eingeräumt hatte, trotzdem für die unterbliebene Namensnennung satt abkassieren darf.

https://pixdetect.com/fotograf-muss-grundsaetzlich-benannt-werden-230/

https://pixdetect.com/fotograf-muss-grundsaetzlich-benannt-werden-230/

KlausGraf - am Sonntag, 4. Oktober 2015, 15:56 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://schmalenstroer.net/blog/2015/10/nasa-veroeffentlicht-hochauflloesende-bilder-der-apollo-missionen/

KlausGraf - am Sonntag, 4. Oktober 2015, 15:48 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Rijksmuseum in Amsterdam (und vorher auch schon andere, vor allem amerikanische Museen) hat es vorgemacht, jetzt ist die Logik dieser Entscheidung auch in Deutschland angekommen. Bei gemeinfreien Bildern besteht das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe nicht nur nicht mehr auf irgendwelchen zweifelhaft begründeten Gebühren, sondern es stellt auch gleich eine (allerdings nur mittelhoch auflösende) Abbildung zur freien Verwendung zur Verfügung. Es sind zwar erst ein paar Tausend Werke, die auf diese fortschrittliche Weise der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, aber es soll zügig mehr werden."

https://blog.arthistoricum.net/beitrag/2015/10/03/museum-und-bildrechte-ein-kleiner-durchbruch/

https://sammlungonline.mkg-hamburg.de/ (Keine Permalinks)

https://blog.arthistoricum.net/beitrag/2015/10/03/museum-und-bildrechte-ein-kleiner-durchbruch/

https://sammlungonline.mkg-hamburg.de/ (Keine Permalinks)

KlausGraf - am Sonntag, 4. Oktober 2015, 15:37 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

FWE Roth, den ich vor kurzem als Fälscher entlarvt habe

https://archiv.twoday.net/stories/1022477029/

veröffentlichte ab 1884 eine Vielzahl bibliographischer Studien, die sich vor allem mit der Druckgeschichte der Inkunabelzeit und dem 16. Jahrhundert befassten.

https://de.wikisource.org/wiki/Ferdinand_Wilhelm_Emil_Roth

Ein hartes Urteil aus der Sicht der Inkunabelbibliographie fällt Falk Eisermann, der ihm nur eine "geringe bibliographische Kompetenz" attestiert.

https://archiv.twoday.net/stories/1022476725

Die Unzuverlässigkeiten und Schlampigkeiten Roths sollten jeden davor warnen, Angaben von ihm ungeprüft zu übernehmen. Bei Angaben, für die er die einzige Quelle darstellt, ist höchste Vorsicht angebracht. Im Zweifel sollte man auf die Verwertung des Belegs verzichten.

Wohl zu den besseren Publikationen Roths zählt seine im Centralblatt für Bibliothekswesen veröffentlichte kurze Studie zum Mainzer Drucker Friedrich Heuman(n):

Der Buchdrucker Friedrich Heuman zu Mainz 1508-1512. In: Zentralblatt 10 (1893), S. 476-483

https://www.digizeitschriften.de/de/dms/img/?PID=GDZPPN00025519X&physid=phys528#navi

Zum heutigen Forschungsstand zu Heumann siehe Reske 2007

https://books.google.de/books?id=zOTCP4MlY-QC&pg=PA590

Abgesehen von den neuen Nachweisen im VD 16 hat sich seit Roth nicht viel getan. Roth ist immer noch die ausführlichste Darstellung.

Roth weist zunächst die Erfindung Bodmanns zurück, Heumann habe die Druckeinrichtung der Brüder vom gemeinsamen Leben zu Marienthal angekauft. Er kritisiert frühere Bibliographen, namentlich Schönemann und Helbig, dafür, dass sie angenommen hätten, Heumanns Missaltype sei von Johannes Gutenberg übernommen worden. Er unterlässt aber einen Hinweis, dass schon 1884 der "Beschreibende Catalog des bibliographischen Museums von Heinrich Klemm", den er - klassisches Bauernopfer - erst unter I, 1 zitiert, zum gleichen Schluss gekommen war. Roth tut also so, als sei die Beweisführung auf seinem Mist gewachsen.

https://archive.org/stream/beschreibenderca00klem#page/56/mode/2up

Er ergänzt den Namen (Schoenemann, auf dem Titelblatt Schönemann) der "Hundert Merkwürdigkeiten", hat aber anders als Klemm bei Helbig das falsche Erscheinungsjahr 1858 statt richtig 1855.

https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10787476.html

Roth sagt, dass Helbig sieben Heumann-Drucke kannte, während er selbst 16 kenne. Dass bereits der später von ihm zitierte Hessels 1882 11 Drucke nachweist, vergisst er zu erwähnen.

https://www.e-corpus.org/notices/151325/gallery/1986875

Bei I 1 ist das vom Klemm-Katalog übernommene Datum 1508 ein Irrtum, denn die Beschreibung (mit Zeilenfall) ist identisch mit dem zweiten Teil von Nr. II 1, worauf Roth hätte eingehen müssen.

Digitalisat:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009163/image_3

Zum folgenden verlinke ich nicht jeweils das VD 16, das im Augenblick die maßgebliche Zusammenstellung der Heumann-Drucke bietet.

https://gateway-bayern.de/VD16+O+669

Zu streichen ist der in Mainz, aber nach VD 16

https://gateway-bayern.de/VD16+V+1004

bei Johann Schöffer gedruckte Druck "Hierin in disem büchleyn". Auch das VD 16 hat nur den von Roth angegebenen Standort Augsburg, Stadtbibliothek. Von Nutzen ist der Hinweis Roths auf den Abdruck von Keller. Dass es sich um eine Priamelsammlung handelt, hätte Roth dem Leser durchaus mitteilen dürfen. Wie der Zufall es will, habe ich sie hier bereits einmal erwähnt:

https://archiv.twoday.net/stories/948989603/

Ein noch schlimmerer Schnitzer ist die Zuordnung von

GW M46580 Thomas de Aquino: De vitiis et virtutibus. [Köln: Heinrich Quentell, um 1495]. 4°

zu Heumann (Nr. II 5). Nach der Beschreibung Roths nach einem Exemplar der Stadtbibliothek Mainz handelt es sich um diesen Druck. Er gehört in drei Exemplaren der Mainzer Stadtbibliothek und befindet sich mit den anderen Inkunabeln heute im Gutenberg-Museum.

Digitalisat:

https://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-ii-537/0001

Da die Nr. I 1, II 2 und II 5 zu streichen sind, schrumpft die Zahl der Roth bekannten Drucke auf 13 von 24 im VD 16. Hessels kannte zehn Drucke (Nr. 1 und Nr. 8 sind Roth Nr. I 1 = II 1), Roth also nur drei mehr.

Es fehlen bei Roth die Berliner Exemplare (zwei davon sind laut "ST 16" in Krakau, ohne dass das VD 16 davon Notiz nimmt!). Womöglich hätte Roth über sie Auskunft erhalten.

Von den 24 Ausgaben im VD 16 sind nach dessen Angaben derzeit 12 online. [13: https://archiv.twoday.net/stories/1022481156/ ]

Nach meiner Ansicht sind Roths bibliographischen Angaben für die damalige Zeit eine achtbare Leistung. Wenn Roth unzuverlässig ist, dann ist es das VD 16 auch (wobei das natürlich immer eine Frage der Größenordnung ist ...).

Völlig wertlos ist die Angabe im VD 16 zu R 627, die sich ohne weitere Angaben auf Benz(inger) beruft. Unklar ist das Verhältnis dieses Drucks zu R 1100/R 619. Überhaupt ist die extreme Kargheit der bibliographischen Angaben im VD 16 extrem ärgerlich, da man bei jeder Recherche von vorn anfangen muss und die unübersichtliche Fülle älterer Bibliographien, von denen heute viele bequem online sind, sichten. Roth bietet bessere Informationen als das VD 16, da er für die Forschung wichtige weitere Angaben bereitstellt (natürlich häufig fehlerhaft).

Leider als Einzelkämpfer agiert Walter Behrendt (Mailand) mit seinem

https://wikidrucke16tesjh.hist.net/

Aber in einem Wiki Ergänzungen zum VD 16 zusammenzutragen, ist im Prinzip der richtige Ansatz!

Unzuverlässig ist der VD 16 zu D 2230 , wenn er beim letzten bekannten Druck aus zweiter Hand "Roth Heum.8" (korrekt wäre: II 8) zitiert, denn Roth hat diesen Druck - anders als wohl etliche aus seiner eigenen Bibliothek - nicht erfunden, sondern nach Hessels Nr. 11 angeführt, der ihn 1881 in der Sammlung von Friedrich Culemann in Hannover sah. Da er von dem großen Inkunabelverkauf Culemanns nicht betroffen war, könnte er sich in der Stadtbibliothek Hannover befinden. In jedem Fall hätte nicht Roth, sondern Hessels zitiert werden müssen.

Anhangsweise widmet Roth sich etwa dem Psalterium Spirense von 1515, von dem er etwas ungenau behauptet, Hessels hätte es Heumann zugeschrieben. Hessels hat aber nur eine Typenidentität behauptet und die gleiche Type auch bei einem Druck von Peter Schöffer 1518 gefunden. Roth druckt aus dem Psalterium etwa die Hälfte des Schreiben Bischof Georgs von Speyer 1515 ab. Digitalisat:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00017928/image_7

ich habe den Wortlaut nicht genau verglichen, es gibt vermutlich schlimmere Textwiedergaben Roths als diese.

Zur literarischen Tätigkeit des Florentius Diel bietet Roth einige willkommene Hinweise. Die Ars bene cantandi (Nr. I 5) hatte er schon früher nach einem Exemplar der Mainzer Stadtbibliothek beschrieben und eine kurze Notiz über Diel angefügt:

https://www.archive.org/stream/MonatshefteMusikGeschichte_20/Monatshefte_fr_Musik_Geschichte#page/n165/mode/2up

Roth zitiert sich nicht namentlich, nur die Monatshefte für Musikgeschichte XXI (1888), S. 153. Statt XXI muss es korrekt XX heißen.

Ergänzungen zum VD 16 liefern der KVK (wobei die OPACs kaum Zusatzinformationen bieten) und Google Books/Google Websuche.

Beispiel: VD16 ZV 3148 (also nicht im gedruckten VD 16 enthalten!) ist Roth Nr. I 4, den Roth aus Panzer und Hessels kannte. Er wird vom VD 16 nur in der ULB Düsseldorf nachgewiesen, ist aber auch in der Beinecke Library (Yale) vorhanden. Siehe auch

Beispiel: Das im VD16 als ZV 28039 verzeichnete Stück erscheint mit Provenienzdaten im Solothurner OPAC, aber ohne Hinweis auf das VD 16.

https://aleph.ag.ch/F/?/&func=find-b&find_code=SYS&request=000552313

Zu Roth Standortsnachweisen: Nach bisherigem Kenntnisstand hat Roth immer wieder Drucke Sammlungen untergeschoben, in denen sie gar nicht vorhanden sind oder waren. Wenn man auf Antwort hoffen darf wie im Fall der Stadtbibliothek Mainz sollte man solche Nachweise Roths immer überprüfen. Bei kleinen Sammlungen wie der Pfarrbibliothek St. Quintin (Nr. I 3) ist Vorsicht geboten.

Nach meinen Ermittlungen zu Roths Bibliothek glaube ich ihm einfach nicht, dass er eine bei Heumann gedruckte Zweitausgabe einer Schrift des Kartäusers Johannes Rode sein eigen nannte.

"Epistola perutilis inter legendumque suauis: fratris Johannis Carthusi||ensis ordinis ad quosdam studentes Pragenses || de Hamburg.||" (angeblich Fragment aus Titelblatt und zwei Blättern)

Wortlaut und Zeilenfall weicht von der Speyerer Inkunabel um 1490/91, die Roth z.B. in Mainz oder Trier vorfinden konnte

https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M38424.htm

Gerhard Schlegel

https://www.cartusiana.org/files/Johann%20Rode%20von%20Hamburg.PDF

ab.

Anders als das VD 16 hätte der GW dieses dubiose Stück, das sonst nirgends aufgetaucht ist, wohl nicht aufgenommen.

Bei Druckerzuweisung verdient Roth keinerlei Vertrauen, es könnte sich auch um eine sonst nicht bekannte Variante des Speyerer Drucks (den Roth verschweigt), also um eine Inkunabel, gehandelt haben.

Die Erfindung dieser Ausgabe, die in die Kartäuserforschung eingegangen ist, war gefahrlos. Roth musste nur die Zeilenenden verschieben und den Wortlaut etwas ändern. Während die Inkunabel korrekt suaues hat (was sich auf epistule bezieht)

Digitalisat

https://diglib.hab.de/inkunabeln/24-3-rhet-2/start.htm?image=00001

gibt Roth suauis. (Das kann natürlich auch ein Druck- oder Lesefehler sein.)

Niemand kann beweisen, dass Roth die Ausgabe fingiert hat, um seine eigene Bibliothek einmal mehr mit dem Glanz eines Unikats zu nobilitieren. Aber angesichts der von mir in Sachen Roth vorgeschlagenen Beweislastumkehr dürfte es schwerfallen, den Beweis zu führen oder auch nur plausibel zu machen, dass es die Ausgabe tatsächlich gegeben hat. Sie hätte nie im VD 16 landen dürfen.

Resümieren wir: Roth konnten zur Last gelegt werden mehr als nur kleine Schlampigkeiten, Unredlichkeiten beim Umgang mit den Leistungen anderer, mutmaßlich die Fälschung einer Ausgabe. Auf der anderen Seite stehen fleißig zusammengesuchte Angaben und einige heute noch nützliche Hinweise. Es spricht nichts dagegen, wenn man sich auch heute noch von seinen bibliographischen Arbeiten anregen lässt, aber man sollte alles genauer als sonst überprüfen und auf die Verwertung nicht mehr überprüfbarer Zeugnisse vorsichtshalber verzichten.

Nachtrag:

Weiteres Beispiel für eine nur aus Roth bekannte Ausgabe im VD 16

https://gateway-bayern.de/VD16+H+144

1892 von Roth in seiner Studie zu den Wormser Buchdruckern angeführt mit Exemplarnachweis "Privatbesitz Wiesbaden". Roth wohnte laut Vorwort damals in Geisenheim.

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/3772418

#forschung

https://archiv.twoday.net/stories/1022477029/

veröffentlichte ab 1884 eine Vielzahl bibliographischer Studien, die sich vor allem mit der Druckgeschichte der Inkunabelzeit und dem 16. Jahrhundert befassten.

https://de.wikisource.org/wiki/Ferdinand_Wilhelm_Emil_Roth

Ein hartes Urteil aus der Sicht der Inkunabelbibliographie fällt Falk Eisermann, der ihm nur eine "geringe bibliographische Kompetenz" attestiert.

https://archiv.twoday.net/stories/1022476725

Die Unzuverlässigkeiten und Schlampigkeiten Roths sollten jeden davor warnen, Angaben von ihm ungeprüft zu übernehmen. Bei Angaben, für die er die einzige Quelle darstellt, ist höchste Vorsicht angebracht. Im Zweifel sollte man auf die Verwertung des Belegs verzichten.

Wohl zu den besseren Publikationen Roths zählt seine im Centralblatt für Bibliothekswesen veröffentlichte kurze Studie zum Mainzer Drucker Friedrich Heuman(n):

Der Buchdrucker Friedrich Heuman zu Mainz 1508-1512. In: Zentralblatt 10 (1893), S. 476-483

https://www.digizeitschriften.de/de/dms/img/?PID=GDZPPN00025519X&physid=phys528#navi

Zum heutigen Forschungsstand zu Heumann siehe Reske 2007

https://books.google.de/books?id=zOTCP4MlY-QC&pg=PA590

Abgesehen von den neuen Nachweisen im VD 16 hat sich seit Roth nicht viel getan. Roth ist immer noch die ausführlichste Darstellung.

Roth weist zunächst die Erfindung Bodmanns zurück, Heumann habe die Druckeinrichtung der Brüder vom gemeinsamen Leben zu Marienthal angekauft. Er kritisiert frühere Bibliographen, namentlich Schönemann und Helbig, dafür, dass sie angenommen hätten, Heumanns Missaltype sei von Johannes Gutenberg übernommen worden. Er unterlässt aber einen Hinweis, dass schon 1884 der "Beschreibende Catalog des bibliographischen Museums von Heinrich Klemm", den er - klassisches Bauernopfer - erst unter I, 1 zitiert, zum gleichen Schluss gekommen war. Roth tut also so, als sei die Beweisführung auf seinem Mist gewachsen.

https://archive.org/stream/beschreibenderca00klem#page/56/mode/2up

Er ergänzt den Namen (Schoenemann, auf dem Titelblatt Schönemann) der "Hundert Merkwürdigkeiten", hat aber anders als Klemm bei Helbig das falsche Erscheinungsjahr 1858 statt richtig 1855.

https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10787476.html

Roth sagt, dass Helbig sieben Heumann-Drucke kannte, während er selbst 16 kenne. Dass bereits der später von ihm zitierte Hessels 1882 11 Drucke nachweist, vergisst er zu erwähnen.

https://www.e-corpus.org/notices/151325/gallery/1986875

Bei I 1 ist das vom Klemm-Katalog übernommene Datum 1508 ein Irrtum, denn die Beschreibung (mit Zeilenfall) ist identisch mit dem zweiten Teil von Nr. II 1, worauf Roth hätte eingehen müssen.

Digitalisat:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009163/image_3

Zum folgenden verlinke ich nicht jeweils das VD 16, das im Augenblick die maßgebliche Zusammenstellung der Heumann-Drucke bietet.

https://gateway-bayern.de/VD16+O+669

Zu streichen ist der in Mainz, aber nach VD 16

https://gateway-bayern.de/VD16+V+1004

bei Johann Schöffer gedruckte Druck "Hierin in disem büchleyn". Auch das VD 16 hat nur den von Roth angegebenen Standort Augsburg, Stadtbibliothek. Von Nutzen ist der Hinweis Roths auf den Abdruck von Keller. Dass es sich um eine Priamelsammlung handelt, hätte Roth dem Leser durchaus mitteilen dürfen. Wie der Zufall es will, habe ich sie hier bereits einmal erwähnt:

https://archiv.twoday.net/stories/948989603/

Ein noch schlimmerer Schnitzer ist die Zuordnung von

GW M46580 Thomas de Aquino: De vitiis et virtutibus. [Köln: Heinrich Quentell, um 1495]. 4°

zu Heumann (Nr. II 5). Nach der Beschreibung Roths nach einem Exemplar der Stadtbibliothek Mainz handelt es sich um diesen Druck. Er gehört in drei Exemplaren der Mainzer Stadtbibliothek und befindet sich mit den anderen Inkunabeln heute im Gutenberg-Museum.

Digitalisat:

https://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-ii-537/0001

Da die Nr. I 1, II 2 und II 5 zu streichen sind, schrumpft die Zahl der Roth bekannten Drucke auf 13 von 24 im VD 16. Hessels kannte zehn Drucke (Nr. 1 und Nr. 8 sind Roth Nr. I 1 = II 1), Roth also nur drei mehr.

Es fehlen bei Roth die Berliner Exemplare (zwei davon sind laut "ST 16" in Krakau, ohne dass das VD 16 davon Notiz nimmt!). Womöglich hätte Roth über sie Auskunft erhalten.

Von den 24 Ausgaben im VD 16 sind nach dessen Angaben derzeit 12 online. [13: https://archiv.twoday.net/stories/1022481156/ ]

Nach meiner Ansicht sind Roths bibliographischen Angaben für die damalige Zeit eine achtbare Leistung. Wenn Roth unzuverlässig ist, dann ist es das VD 16 auch (wobei das natürlich immer eine Frage der Größenordnung ist ...).

Völlig wertlos ist die Angabe im VD 16 zu R 627, die sich ohne weitere Angaben auf Benz(inger) beruft. Unklar ist das Verhältnis dieses Drucks zu R 1100/R 619. Überhaupt ist die extreme Kargheit der bibliographischen Angaben im VD 16 extrem ärgerlich, da man bei jeder Recherche von vorn anfangen muss und die unübersichtliche Fülle älterer Bibliographien, von denen heute viele bequem online sind, sichten. Roth bietet bessere Informationen als das VD 16, da er für die Forschung wichtige weitere Angaben bereitstellt (natürlich häufig fehlerhaft).

Leider als Einzelkämpfer agiert Walter Behrendt (Mailand) mit seinem

https://wikidrucke16tesjh.hist.net/

Aber in einem Wiki Ergänzungen zum VD 16 zusammenzutragen, ist im Prinzip der richtige Ansatz!

Unzuverlässig ist der VD 16 zu D 2230 , wenn er beim letzten bekannten Druck aus zweiter Hand "Roth Heum.8" (korrekt wäre: II 8) zitiert, denn Roth hat diesen Druck - anders als wohl etliche aus seiner eigenen Bibliothek - nicht erfunden, sondern nach Hessels Nr. 11 angeführt, der ihn 1881 in der Sammlung von Friedrich Culemann in Hannover sah. Da er von dem großen Inkunabelverkauf Culemanns nicht betroffen war, könnte er sich in der Stadtbibliothek Hannover befinden. In jedem Fall hätte nicht Roth, sondern Hessels zitiert werden müssen.

Anhangsweise widmet Roth sich etwa dem Psalterium Spirense von 1515, von dem er etwas ungenau behauptet, Hessels hätte es Heumann zugeschrieben. Hessels hat aber nur eine Typenidentität behauptet und die gleiche Type auch bei einem Druck von Peter Schöffer 1518 gefunden. Roth druckt aus dem Psalterium etwa die Hälfte des Schreiben Bischof Georgs von Speyer 1515 ab. Digitalisat:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00017928/image_7

ich habe den Wortlaut nicht genau verglichen, es gibt vermutlich schlimmere Textwiedergaben Roths als diese.

Zur literarischen Tätigkeit des Florentius Diel bietet Roth einige willkommene Hinweise. Die Ars bene cantandi (Nr. I 5) hatte er schon früher nach einem Exemplar der Mainzer Stadtbibliothek beschrieben und eine kurze Notiz über Diel angefügt:

https://www.archive.org/stream/MonatshefteMusikGeschichte_20/Monatshefte_fr_Musik_Geschichte#page/n165/mode/2up

Roth zitiert sich nicht namentlich, nur die Monatshefte für Musikgeschichte XXI (1888), S. 153. Statt XXI muss es korrekt XX heißen.

Ergänzungen zum VD 16 liefern der KVK (wobei die OPACs kaum Zusatzinformationen bieten) und Google Books/Google Websuche.

Beispiel: VD16 ZV 3148 (also nicht im gedruckten VD 16 enthalten!) ist Roth Nr. I 4, den Roth aus Panzer und Hessels kannte. Er wird vom VD 16 nur in der ULB Düsseldorf nachgewiesen, ist aber auch in der Beinecke Library (Yale) vorhanden. Siehe auch

Beispiel: Das im VD16 als ZV 28039 verzeichnete Stück erscheint mit Provenienzdaten im Solothurner OPAC, aber ohne Hinweis auf das VD 16.

https://aleph.ag.ch/F/?/&func=find-b&find_code=SYS&request=000552313

Zu Roth Standortsnachweisen: Nach bisherigem Kenntnisstand hat Roth immer wieder Drucke Sammlungen untergeschoben, in denen sie gar nicht vorhanden sind oder waren. Wenn man auf Antwort hoffen darf wie im Fall der Stadtbibliothek Mainz sollte man solche Nachweise Roths immer überprüfen. Bei kleinen Sammlungen wie der Pfarrbibliothek St. Quintin (Nr. I 3) ist Vorsicht geboten.

Nach meinen Ermittlungen zu Roths Bibliothek glaube ich ihm einfach nicht, dass er eine bei Heumann gedruckte Zweitausgabe einer Schrift des Kartäusers Johannes Rode sein eigen nannte.

"Epistola perutilis inter legendumque suauis: fratris Johannis Carthusi||ensis ordinis ad quosdam studentes Pragenses || de Hamburg.||" (angeblich Fragment aus Titelblatt und zwei Blättern)

Wortlaut und Zeilenfall weicht von der Speyerer Inkunabel um 1490/91, die Roth z.B. in Mainz oder Trier vorfinden konnte

https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M38424.htm

Gerhard Schlegel

https://www.cartusiana.org/files/Johann%20Rode%20von%20Hamburg.PDF

ab.

Anders als das VD 16 hätte der GW dieses dubiose Stück, das sonst nirgends aufgetaucht ist, wohl nicht aufgenommen.

Bei Druckerzuweisung verdient Roth keinerlei Vertrauen, es könnte sich auch um eine sonst nicht bekannte Variante des Speyerer Drucks (den Roth verschweigt), also um eine Inkunabel, gehandelt haben.

Die Erfindung dieser Ausgabe, die in die Kartäuserforschung eingegangen ist, war gefahrlos. Roth musste nur die Zeilenenden verschieben und den Wortlaut etwas ändern. Während die Inkunabel korrekt suaues hat (was sich auf epistule bezieht)

Digitalisat

https://diglib.hab.de/inkunabeln/24-3-rhet-2/start.htm?image=00001

gibt Roth suauis. (Das kann natürlich auch ein Druck- oder Lesefehler sein.)

Niemand kann beweisen, dass Roth die Ausgabe fingiert hat, um seine eigene Bibliothek einmal mehr mit dem Glanz eines Unikats zu nobilitieren. Aber angesichts der von mir in Sachen Roth vorgeschlagenen Beweislastumkehr dürfte es schwerfallen, den Beweis zu führen oder auch nur plausibel zu machen, dass es die Ausgabe tatsächlich gegeben hat. Sie hätte nie im VD 16 landen dürfen.

Resümieren wir: Roth konnten zur Last gelegt werden mehr als nur kleine Schlampigkeiten, Unredlichkeiten beim Umgang mit den Leistungen anderer, mutmaßlich die Fälschung einer Ausgabe. Auf der anderen Seite stehen fleißig zusammengesuchte Angaben und einige heute noch nützliche Hinweise. Es spricht nichts dagegen, wenn man sich auch heute noch von seinen bibliographischen Arbeiten anregen lässt, aber man sollte alles genauer als sonst überprüfen und auf die Verwertung nicht mehr überprüfbarer Zeugnisse vorsichtshalber verzichten.

Nachtrag:

Weiteres Beispiel für eine nur aus Roth bekannte Ausgabe im VD 16

https://gateway-bayern.de/VD16+H+144

1892 von Roth in seiner Studie zu den Wormser Buchdruckern angeführt mit Exemplarnachweis "Privatbesitz Wiesbaden". Roth wohnte laut Vorwort damals in Geisenheim.

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/3772418

#forschung

KlausGraf - am Samstag, 3. Oktober 2015, 23:11 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Kirchenpfleger P. weist mich freundlicherweise auf

https://schott-campus.com/lesen/open-access/

hin. Kostet für Autoren 1699 Euro (Grundpaket).

https://schott-campus.com/lesen/open-access/

hin. Kostet für Autoren 1699 Euro (Grundpaket).

KlausGraf - am Samstag, 3. Oktober 2015, 00:51 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.inschriften.net/baden-baden-und-landkreis-rastatt/

Ergänzend meine Ausführungen hier:

https://archiv.twoday.net/stories/38735546/

#epigraphik

[Dublette: https://archiv.twoday.net/stories/1022442663/ ]

Ergänzend meine Ausführungen hier:

https://archiv.twoday.net/stories/38735546/

#epigraphik

[Dublette: https://archiv.twoday.net/stories/1022442663/ ]

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2015, 18:59 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Was annähernd heißt, wird nicht definiert. Ein Zeitraum um 973-1011 umfasst weit mehr als ein Vierteljahrhundert.

https://www.inschriften.net/themen/inschrift-im-fokus/liste-annaehernd-sicher-datierter-inschriften-bis-1250.html

#epigraphik

https://www.inschriften.net/themen/inschrift-im-fokus/liste-annaehernd-sicher-datierter-inschriften-bis-1250.html

#epigraphik

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2015, 18:46 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb00103171-2

https://www.handschriftencensus.de/6355

https://www.handschriftencensus.de/6355

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2015, 18:31 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2015, 18:16 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Plattform ETHorama ermöglicht ein einfaches Durchstöbern von historischen und zeitgenössischen Artikeln, Bildern sowie alten Drucken und Karten mit Bezug zur Schweiz"

https://ethorama.library.ethz.ch/

"In ETHorama werden zum ersten Mal geogetaggte Inhalte verschiedener Quellsysteme in einen Kontext zueinander gebracht."

https://blogs.ethz.ch/innovethbib/2015/10/02/ethorama-die-kartenbasierte-plattform/

https://ethorama.library.ethz.ch/

"In ETHorama werden zum ersten Mal geogetaggte Inhalte verschiedener Quellsysteme in einen Kontext zueinander gebracht."

https://blogs.ethz.ch/innovethbib/2015/10/02/ethorama-die-kartenbasierte-plattform/

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2015, 18:07 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2015, 17:47 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.e-rara.ch/id/10913989

Nicht der einzige Lieddruck, den e-rara.ch derzeit für den Fernzugriff bereitstellt.

Nicht der einzige Lieddruck, den e-rara.ch derzeit für den Fernzugriff bereitstellt.

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2015, 17:43

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.biapsy.de/

Keine GND-Nutzung, keine Links zu Wikipedia oder anderen Online-Quellen usw.

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/10/biographisches-archiv-der-psychiatrie.html

Keine GND-Nutzung, keine Links zu Wikipedia oder anderen Online-Quellen usw.

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/10/biographisches-archiv-der-psychiatrie.html

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2015, 17:39 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mehr dazu (mit Link zu einer Petition):

https://archaeologik.blogspot.de/2015/10/anti-intellektualismus-illinois-state.html

https://archaeologik.blogspot.de/2015/10/anti-intellektualismus-illinois-state.html

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2015, 17:35 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Lange erwartet, hat Erbloggtes den zweiten und dritten Teil seiner Stellungnahme zum Papier gebracht:

https://erbloggtes.wordpress.com/2015/10/01/ursula-von-der-leyen-vroniplag-und-das-plagiat-ii/

"Die Wetten stehen gemischt, ob die MHH den Dissertationspokal zurück bekommt. Gerhard Dannemann äußert sich optimistisch: “Wir sprechen hier nicht von einem Grenzfall […] Dies ist ein Muster in der Arbeitsweise.”[3] Auch Volker Rieble meint: “Das ist ein eindeutiges Plagiat, es wurde eindeutig abgeschrieben”.[3] Dabei sei die Tordifferenz unerheblich. Einen Kantersieg prophezeit “Plagiatsexpertendarsteller Heidingsfelder”[4], so dass besorgte Leyenianer die Lage schon “brandgefährlich” sehen.[5] Auf einen Sieg von der Leyens setzt mit einigem Begründungsaufwand bisher nur Klaus Graf.[6] Aber Zweifel an einer Doktorentziehung sogar bei klarem Bejahen von Plagiatsbefunden, wie Stefan Weber sie hegt,[7] sind weit verbreitet. Hermann Horstkotte will gar wetten, “dass die Ministerin Doktor bleibt”.[8] Dagegen findet Sebastian Sattler, “die Faktenlage” sehe ersteindrücklich “nicht gut für sie aus”.[9] Selbst Simone G. konzentriert sich für ihren Tipp auf ein Unentschieden lediglich auf von der Leyens Stärken im Netzwerkspiel."

Gewohnt rechthaberisch weise ich darauf hin, dass ausschließlich diejenigen, die meiner Meinung sind, richtige Experten sind, alle anderen selbstverständlich Pseudo-Experten.

Erbloggtes wendet sich in Teil III (daher nicht verlinkt) ausdrücklich gegen meine Verteidgung von der Leyens und zitiert einen Archivalia-Kommentator:

"Weiter sind Bauernopfer deutliches Indiz dafür, dass der Plagiateur sich seines Täuschungshandelns bewußt ist, es aber gegenüber sich und anderen dadurch zu verharmlosen und zu rechtfertigen sucht, er habe ja irgendwie schon zitiert."

Auf eine so dümmlich-zelotische Argumentation ist nicht weiter einzugehen. Behauptet jemand, etwas sei gewiss oder sicher oder ein "deutliches Indiz", so ist das ein deutliches Indiz dafür, wie wenig festen Boden die ganze Mischpoke der Plagiats-Kommentatoren (einschließlich mir) unter sich hat. Sie schwimmt aufgeregt im Kreis und stößt bei Kritik um so aufgeregtere Rufe aus.

Ich muss gestehen, dass die Sophismen von Erbloggtes in Sachen Täuschungsabsicht mir ärgerlich erscheinen. Zum Thema Bauernopfer hier:

https://archiv.twoday.net/search?q=bauernopfer

Der Begriff stammt aus dem Schachspiel und lässt sich dort nicht ohne Intentionalität verstehen. Zugleich ist aber ein sogenannter Bauernopfer-Befund Ausdruck einer schludrigen Arbeitsweise, bei der man nicht bewusst täuschen wollte. Man will die fremden Federn zwar anerkennen, kommt aber nicht auf den Gedanken, korrekt Anführungszeichen zu setzen oder den Beleg an die richtige Stelle zu setzen. Was die VorniPlag-Zeloten da an finsteren Machenschaften in die Köpfe der armen Doktoranden hineingeheimnissen, ist abenteuerlich.

Erbloggtes mag mich fortan als (un)heimlichen Schavanisten schmähen: Das Zitierkultur-Argument ist nicht aus der Luft gegriffen.

Wer es als Empiriker/STM-Autor gewohnt ist, mit einem sehr begrenzten, festgelegten Vokabular zu arbeiten, das natürlich nicht mit Anführungszeichen gekennzeichnet wird, läuft Gefahr, bei den historischen und theoretischen Ausführungen nicht den seinerzeit weltfremden Maßstäben von Leuten gerecht zu werden, deren Hobby das Aufspüren von Bauernopfer ist. Er arbeitet schludrig und gegen die in Anleitungen kodifizierten Normen, wobei ich als Historiker immer auch die konkrete Praxis, nicht nur die theoretischen Normkodizierungen, berücksichtigen würde. Aber der Schaden für die Wissenschaft ist gering, wenn das Belegen kein Selbstzweck sein soll, denn entscheidend ist, dass eine Kontrolle mittels Nachweis möglich ist. Dass in den Naturwissenschaften hier eine gänzlich andere Zitierkultur besteht als in den mir vertrauten Geisteswissenschaften, ist bisher nicht schlüssig widerlegt worden.

Die üblichen medizinischen Schmalspur-Dissertationen müssen aufhören. Das Niveaugefälle vom Dr. phil. und Dr. med. ist unerträglich. Für die Vergangenheit halte ich wenig davon, disziplintypische medizinische Missstände mit dem Entzug von Doktorgraden zu bekämpfen, soweit es sich nicht wenigstens um mittelschwere Fälle handelt. Dass von der Leyen ein eher leichter Fall ist, daran halte ich fest. Anders als bei Schavan, die es an geisteswissenschaftlicher Gewissen-Haftigkeit fehlen ließ, muss man bei dem Urteil über von der Leyen den empirischen Kern stärker gewichten, da man im STM-Bereich vor allem auf diesen Wert legt und sprachliche und andere formale Schnitzer eher duldet.

https://erbloggtes.wordpress.com/2015/10/01/ursula-von-der-leyen-vroniplag-und-das-plagiat-ii/

"Die Wetten stehen gemischt, ob die MHH den Dissertationspokal zurück bekommt. Gerhard Dannemann äußert sich optimistisch: “Wir sprechen hier nicht von einem Grenzfall […] Dies ist ein Muster in der Arbeitsweise.”[3] Auch Volker Rieble meint: “Das ist ein eindeutiges Plagiat, es wurde eindeutig abgeschrieben”.[3] Dabei sei die Tordifferenz unerheblich. Einen Kantersieg prophezeit “Plagiatsexpertendarsteller Heidingsfelder”[4], so dass besorgte Leyenianer die Lage schon “brandgefährlich” sehen.[5] Auf einen Sieg von der Leyens setzt mit einigem Begründungsaufwand bisher nur Klaus Graf.[6] Aber Zweifel an einer Doktorentziehung sogar bei klarem Bejahen von Plagiatsbefunden, wie Stefan Weber sie hegt,[7] sind weit verbreitet. Hermann Horstkotte will gar wetten, “dass die Ministerin Doktor bleibt”.[8] Dagegen findet Sebastian Sattler, “die Faktenlage” sehe ersteindrücklich “nicht gut für sie aus”.[9] Selbst Simone G. konzentriert sich für ihren Tipp auf ein Unentschieden lediglich auf von der Leyens Stärken im Netzwerkspiel."

Gewohnt rechthaberisch weise ich darauf hin, dass ausschließlich diejenigen, die meiner Meinung sind, richtige Experten sind, alle anderen selbstverständlich Pseudo-Experten.

Erbloggtes wendet sich in Teil III (daher nicht verlinkt) ausdrücklich gegen meine Verteidgung von der Leyens und zitiert einen Archivalia-Kommentator:

"Weiter sind Bauernopfer deutliches Indiz dafür, dass der Plagiateur sich seines Täuschungshandelns bewußt ist, es aber gegenüber sich und anderen dadurch zu verharmlosen und zu rechtfertigen sucht, er habe ja irgendwie schon zitiert."

Auf eine so dümmlich-zelotische Argumentation ist nicht weiter einzugehen. Behauptet jemand, etwas sei gewiss oder sicher oder ein "deutliches Indiz", so ist das ein deutliches Indiz dafür, wie wenig festen Boden die ganze Mischpoke der Plagiats-Kommentatoren (einschließlich mir) unter sich hat. Sie schwimmt aufgeregt im Kreis und stößt bei Kritik um so aufgeregtere Rufe aus.

Ich muss gestehen, dass die Sophismen von Erbloggtes in Sachen Täuschungsabsicht mir ärgerlich erscheinen. Zum Thema Bauernopfer hier:

https://archiv.twoday.net/search?q=bauernopfer

Der Begriff stammt aus dem Schachspiel und lässt sich dort nicht ohne Intentionalität verstehen. Zugleich ist aber ein sogenannter Bauernopfer-Befund Ausdruck einer schludrigen Arbeitsweise, bei der man nicht bewusst täuschen wollte. Man will die fremden Federn zwar anerkennen, kommt aber nicht auf den Gedanken, korrekt Anführungszeichen zu setzen oder den Beleg an die richtige Stelle zu setzen. Was die VorniPlag-Zeloten da an finsteren Machenschaften in die Köpfe der armen Doktoranden hineingeheimnissen, ist abenteuerlich.

Erbloggtes mag mich fortan als (un)heimlichen Schavanisten schmähen: Das Zitierkultur-Argument ist nicht aus der Luft gegriffen.

Wer es als Empiriker/STM-Autor gewohnt ist, mit einem sehr begrenzten, festgelegten Vokabular zu arbeiten, das natürlich nicht mit Anführungszeichen gekennzeichnet wird, läuft Gefahr, bei den historischen und theoretischen Ausführungen nicht den seinerzeit weltfremden Maßstäben von Leuten gerecht zu werden, deren Hobby das Aufspüren von Bauernopfer ist. Er arbeitet schludrig und gegen die in Anleitungen kodifizierten Normen, wobei ich als Historiker immer auch die konkrete Praxis, nicht nur die theoretischen Normkodizierungen, berücksichtigen würde. Aber der Schaden für die Wissenschaft ist gering, wenn das Belegen kein Selbstzweck sein soll, denn entscheidend ist, dass eine Kontrolle mittels Nachweis möglich ist. Dass in den Naturwissenschaften hier eine gänzlich andere Zitierkultur besteht als in den mir vertrauten Geisteswissenschaften, ist bisher nicht schlüssig widerlegt worden.

Die üblichen medizinischen Schmalspur-Dissertationen müssen aufhören. Das Niveaugefälle vom Dr. phil. und Dr. med. ist unerträglich. Für die Vergangenheit halte ich wenig davon, disziplintypische medizinische Missstände mit dem Entzug von Doktorgraden zu bekämpfen, soweit es sich nicht wenigstens um mittelschwere Fälle handelt. Dass von der Leyen ein eher leichter Fall ist, daran halte ich fest. Anders als bei Schavan, die es an geisteswissenschaftlicher Gewissen-Haftigkeit fehlen ließ, muss man bei dem Urteil über von der Leyen den empirischen Kern stärker gewichten, da man im STM-Bereich vor allem auf diesen Wert legt und sprachliche und andere formale Schnitzer eher duldet.

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2015, 16:29 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

https://www.leibnizopen.de/blaettern/

Germanisches Nationalmuseum (GNM), Nürnberg (730)

Institut für Zeitgeschichte München - Berlin (IfZ) (0)

Germanisches Nationalmuseum (GNM), Nürnberg (730)

Institut für Zeitgeschichte München - Berlin (IfZ) (0)

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2015, 16:24 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

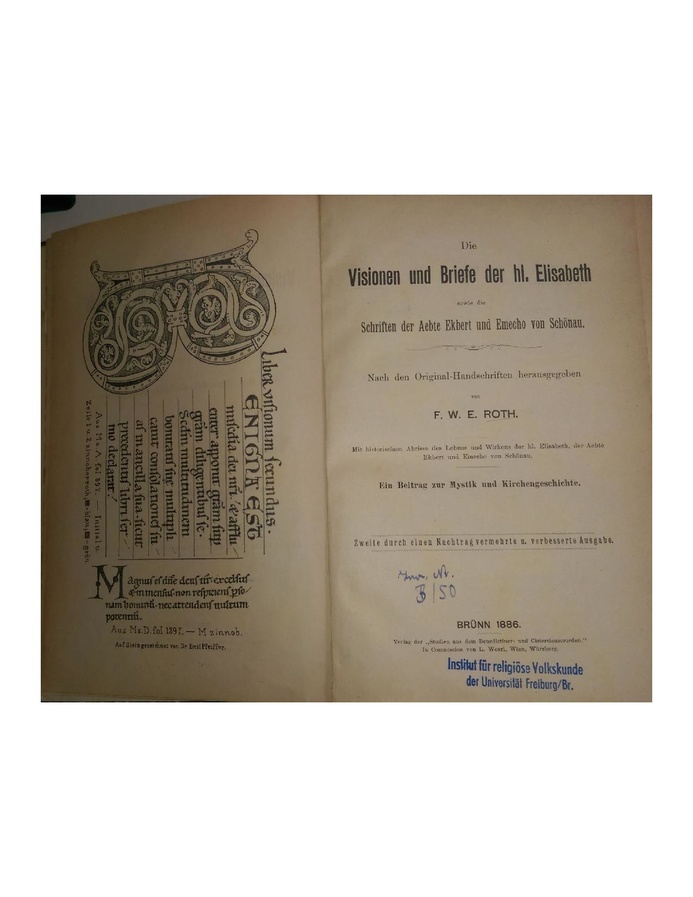

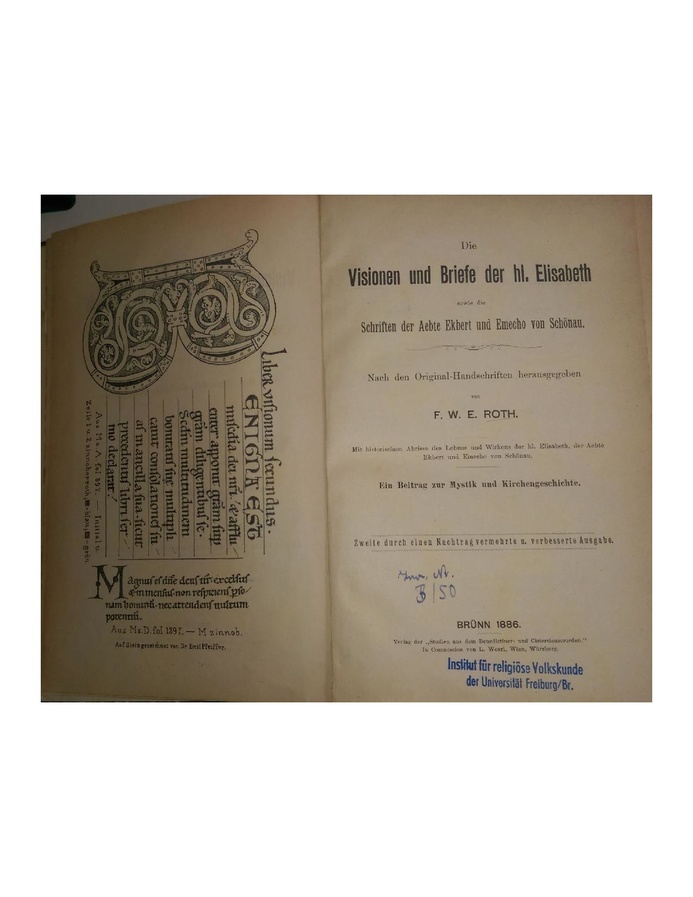

Ergänzend zu den überwiegend negativen Urteilen über den nassauischen Außenseiter-Historiker und Fälscher FWE Roth, die ich in

https://archiv.twoday.net/stories/1022477029/

anführte, möchte ich kurz einige Aussagen über Roths Ausführungen zur Gründung des Klosters Schönau und Tuto/Dudo von Laurenburg vorstellen.

Roths Darstellung findet sich in den "Visionen der hl. Elisabeth" 1884.

https://archive.org/stream/dievisionenderhl00elis#page/n11/mode/2up

Ausgesprochen ungnädig äußerte sich Ludwig Conrady: Die Schönauer Überlieferung. Eine historisch-kritische Untersuchung, in: Nassauische Annalen 24 (1892), S. 144 Anm. 2: Roth "erfindet ebenso dreist alles Weitere, entsprechend dem ganzen Romane, den er aus Tutos Leben heraugezaubert hat". Auch sonst äußerte sich Conrady verschiedentlich kritisch in den Fußnoten zu Vogt, dem er S. 102 eine unzuverlässige Textwiedergabe attestierte.

Paul Wagner: Untersuchungen zur älteren Geschichte Nassaus ... ebd. 46/2 (1925), S. 112-188, hier S. 157: "Die Darstellung, die er gibt, ist freilich so oberflächlich und strotzt so von Fehlern und Ungenauigkeiten, dass man sie übergehen könnte, wenn der Verfasser nicht den Anschein erweckte, als hätt er dafür ganz neues, anderen unbekannt gebliebenes Material benutzt".

Roth hatte schwäbische Quellen über Tuto von Wagenhausen auf Tuto von Laurenburg bezogen, was Albert Hauck knapp berichtigt hatte.

https://archive.org/stream/kirchengeschicht03hauc#page/1032/mode/2up

Karl Hermann May meinte in den Nassauischen Annalen 60 (1943), S. 2 Rot habe durch leichtfertige Verwendung oberrheinischer Quellen und einen unmöglichen Rettungsversuch der Schottschen Fälschungen "den Namen eines ernstzunehmenden Wissenschaftlers" geopfert.

Die von Emil Kimpen nochmals vertretene Gleichsetzung Tutos von Wagenhausen mit Tuto von Laurenburg wies Hans Jänichen 1958 zurück, wenngleich er der Ansicht war, beide seien verwandt gewesen.

https://www.bodenseebibliotheken.de/page?shbg-j1958-h035-t-045

Bruno Meyer handelte 1964 über Touto von Wagenhausen (im Thurgau) und sein Kloster.

https://www.bodenseebibliotheken.de/viewer.html

Auch in Arno Borsts "Mönchen am Bodensee" ist er vertreten.

Über die Gründung des Klosters Schönau (und die Kontroversen um Tuto von Laurenburg) kann man sich bei Joachim Kemper 2002 unterrichten

https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-101537

https://archiv.twoday.net/stories/1022477029/

anführte, möchte ich kurz einige Aussagen über Roths Ausführungen zur Gründung des Klosters Schönau und Tuto/Dudo von Laurenburg vorstellen.

Roths Darstellung findet sich in den "Visionen der hl. Elisabeth" 1884.

https://archive.org/stream/dievisionenderhl00elis#page/n11/mode/2up

Ausgesprochen ungnädig äußerte sich Ludwig Conrady: Die Schönauer Überlieferung. Eine historisch-kritische Untersuchung, in: Nassauische Annalen 24 (1892), S. 144 Anm. 2: Roth "erfindet ebenso dreist alles Weitere, entsprechend dem ganzen Romane, den er aus Tutos Leben heraugezaubert hat". Auch sonst äußerte sich Conrady verschiedentlich kritisch in den Fußnoten zu Vogt, dem er S. 102 eine unzuverlässige Textwiedergabe attestierte.

Paul Wagner: Untersuchungen zur älteren Geschichte Nassaus ... ebd. 46/2 (1925), S. 112-188, hier S. 157: "Die Darstellung, die er gibt, ist freilich so oberflächlich und strotzt so von Fehlern und Ungenauigkeiten, dass man sie übergehen könnte, wenn der Verfasser nicht den Anschein erweckte, als hätt er dafür ganz neues, anderen unbekannt gebliebenes Material benutzt".

Roth hatte schwäbische Quellen über Tuto von Wagenhausen auf Tuto von Laurenburg bezogen, was Albert Hauck knapp berichtigt hatte.

https://archive.org/stream/kirchengeschicht03hauc#page/1032/mode/2up

Karl Hermann May meinte in den Nassauischen Annalen 60 (1943), S. 2 Rot habe durch leichtfertige Verwendung oberrheinischer Quellen und einen unmöglichen Rettungsversuch der Schottschen Fälschungen "den Namen eines ernstzunehmenden Wissenschaftlers" geopfert.

Die von Emil Kimpen nochmals vertretene Gleichsetzung Tutos von Wagenhausen mit Tuto von Laurenburg wies Hans Jänichen 1958 zurück, wenngleich er der Ansicht war, beide seien verwandt gewesen.

https://www.bodenseebibliotheken.de/page?shbg-j1958-h035-t-045

Bruno Meyer handelte 1964 über Touto von Wagenhausen (im Thurgau) und sein Kloster.

https://www.bodenseebibliotheken.de/viewer.html

Auch in Arno Borsts "Mönchen am Bodensee" ist er vertreten.

Über die Gründung des Klosters Schönau (und die Kontroversen um Tuto von Laurenburg) kann man sich bei Joachim Kemper 2002 unterrichten

https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-101537

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2015, 02:50 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wenn die interne Suche nicht funktioniert, soll man den Volltext durchsuchen, meint

https://www.ancestryinsider.org/2015/09/how-to-navigate-around-internet-archive.html

Noch nützlicher wäre freilich ein Hinweis, wie man die übergreifende Suche via Open Library dazu bringt, mehr als ein Suchwort zu akzeptieren.

https://archiv.twoday.net/stories/1022397050/

https://www.ancestryinsider.org/2015/09/how-to-navigate-around-internet-archive.html

Noch nützlicher wäre freilich ein Hinweis, wie man die übergreifende Suche via Open Library dazu bringt, mehr als ein Suchwort zu akzeptieren.

https://archiv.twoday.net/stories/1022397050/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.europeanasounds.eu/

Die Suche dort "Search sounds" in der Europeana erfasst eben nicht nur die urheberrechtsfreien Materialien, um die es diesem Projekt angeblich geht. Hilger kündigt 150 Klavierrollen der Tonwalzen der DNB an, online sind aber genau ZWÖLF!!

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/10/europeana-sounds.html

Die Suche dort "Search sounds" in der Europeana erfasst eben nicht nur die urheberrechtsfreien Materialien, um die es diesem Projekt angeblich geht. Hilger kündigt 150 Klavierrollen der Tonwalzen der DNB an, online sind aber genau ZWÖLF!!

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/10/europeana-sounds.html

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Oktober 2015, 19:02 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://zkbw.blogspot.de/2015/10/nachlassverzeichnisse-der-bsb-munchen.html weist auf Nachlassverzeichnisse der BSB München hin. Aber ausgerechnet zu den Oefeleana, in der sich auch mittelalterliche Handschriften befinden, gibt es NICHTS, obwohl ein umfangreiches maschinenschriftliches (!) Repertorium existiert. Meine Rede seit 2014:

https://archiv.twoday.net/stories/983319148/

https://archiv.twoday.net/stories/983319148/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Vatikan hat eine digitale Bibliothek mit päpstlichen Dokumenten eröffnet.

https://en.radiovaticana.va/news/2015/09/30/vatican_launches_digital_library_on_church_and_communication/1175791

Aber man muss ziemlich herumsuchen, bis man die URL findet.

https://www.chiesaecomunicazione.com/

Über 60 Dokumente stammen aus dem Zeitraum 500-1500. Angenehm fiel mir auf, dass Links zu Digitalisaten vorhanden sind.

Bei

https://www.chiesaecomunicazione.com/doc/costituzioni-_1491

z.B. zu Mansi 1902, einem Angebot, das mir bisher nicht geläufig war:

https://www.fscire.it/mansi/immagine/19455

https://en.radiovaticana.va/news/2015/09/30/vatican_launches_digital_library_on_church_and_communication/1175791

Aber man muss ziemlich herumsuchen, bis man die URL findet.

https://www.chiesaecomunicazione.com/

Über 60 Dokumente stammen aus dem Zeitraum 500-1500. Angenehm fiel mir auf, dass Links zu Digitalisaten vorhanden sind.

Bei

https://www.chiesaecomunicazione.com/doc/costituzioni-_1491

z.B. zu Mansi 1902, einem Angebot, das mir bisher nicht geläufig war:

https://www.fscire.it/mansi/immagine/19455

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Oktober 2015, 18:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Oktober 2015, 18:41 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://zkbw.blogspot.de/2015/10/neue-datenbank-zur-geschichtsdidaktik.html

Der übliche Murks aus München. Heutzutage macht man so etwas auf Zotero oder Mendeley, und Links sollten anklickbar sein, und einen Online-Filter sollte es auch geben. Ich sehe keine Expertmöglichkeit in Literaturverwaltungsprogramme, eine Nachnutzung als Open Data gibts nicht.

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/10/neue-datenbank-zur-geschichtsdidaktik.html

Der übliche Murks aus München. Heutzutage macht man so etwas auf Zotero oder Mendeley, und Links sollten anklickbar sein, und einen Online-Filter sollte es auch geben. Ich sehe keine Expertmöglichkeit in Literaturverwaltungsprogramme, eine Nachnutzung als Open Data gibts nicht.

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/10/neue-datenbank-zur-geschichtsdidaktik.html

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Oktober 2015, 18:34 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Oktober 2015, 18:26 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Und auch das Blog hat eine neue Adresse, unter der Feedly aber keinen RSS-Feeed mehr findet!

https://gallica.bnf.fr/blog

https://gallica.bnf.fr/blog

Siehe den Nachtrag zu

https://archiv.twoday.net/stories/11584199/

GND

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=124928927

https://archiv.twoday.net/stories/11584199/

GND

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=124928927

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Oktober 2015, 15:49

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.wn.de/Muenster/2131014-Plagiate-Uni-will-Doktorvater-bestrafen

"Hier hat das Rektorat nun erstmals an die medizinische Fakultät die Empfehlung ausgesprochen, einen Professor, der mehrere plagiierte Dissertationen betreut hat, spürbar zu sanktionieren. Dies bestätigte auf Anfrage der Sprecher der Universität, Norbert Robers. Dem 60 Jahre alten Medziner sollen bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand alle von der Fakultät über die rechtliche garantierte Besoldung und Versorgung hinaus gewährten Leistungen gestrichen werden. Eine empfindliche Strafe, wie es intern heißt."

Die WN finden das gut:

https://www.wn.de/Muenster/2131014-Plagiate-Uni-will-Doktorvater-bestrafen/2131246-Plagiate-Ein-Warnschuss

"Hier hat das Rektorat nun erstmals an die medizinische Fakultät die Empfehlung ausgesprochen, einen Professor, der mehrere plagiierte Dissertationen betreut hat, spürbar zu sanktionieren. Dies bestätigte auf Anfrage der Sprecher der Universität, Norbert Robers. Dem 60 Jahre alten Medziner sollen bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand alle von der Fakultät über die rechtliche garantierte Besoldung und Versorgung hinaus gewährten Leistungen gestrichen werden. Eine empfindliche Strafe, wie es intern heißt."

Die WN finden das gut:

https://www.wn.de/Muenster/2131014-Plagiate-Uni-will-Doktorvater-bestrafen/2131246-Plagiate-Ein-Warnschuss

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Oktober 2015, 02:05 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der nassauische Historiker F.W.E. Roth war nach meiner Überzeugung einer der frucht- und furchtbarsten Quellenfälscher und historischen Hochstapler im 19./20. Jahrhundert. Aufbauend auf den Schöfferlin-Studien Walther Ludwigs 1987, der Roth eine eindeutige Fälschung nachweisen konnte, kam mir schon vor Jahren der Verdacht, Roth könne die von ihm edierten bzw. herangezogenen Dokumente zu den Mainzer Meistersingern gefälscht haben. Ich denke, ich kann diese und weitere Fälschungen plausibel machen und so die Beweislast umkehren: Wer künftig von Roth aufgrund nicht mehr vorhandener Quellen gemachte Aussagen verwerten will, muss ihre Echtheit nachweisen bzw. wahrscheinlich machen, wieso Roth sie nicht gefälscht hat.

Bei etwa 500 Publikationen Roths versteht es sich von selbst, dass meine Roth-Studien ein "work in progress" sind. Soweit mir Online-Nachweise bekannt sind, habe ich sie unter

https://de.wikisource.org/wiki/Ferdinand_Wilhelm_Emil_Roth

vermerkt. Die Liste fußt auf der BBKL-Liste, die wiederum auf Duchhardt (1972, Nachträge 1977) zurückgeht. Duchhardt konnte aber noch nicht die Sonderdrucke Roths kennen, die erst 1978 im Darmstädter Nachlass gelandet sind und die etliche Ergänzungen bieten (von mir noch nicht eingearbeitet).

I. Roths Leben und Arbeitsschwerpunkte

Heinz Duchhardt hat 1972 in den Nassauischen Annalen ein gründliches Lebensbild von Roth vorgelegt, zu dem er 1977 in der gleichen Zeitschrift Nachträge vorlegte.

GND

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=116637633

Üblicherweise nannte sich Roth mit abgekürzten Vornamens-Initialen F.W.E., die nach seinem Willen mit Ferdinand Wilhelm Emil aufzulösen sind. Getauft wurde er lediglich auf den Namen Emil. Geboren am 6. August 1853 in Eltville, starb er am 8. Februar 1924 in Offenbach am Main. Seine Werke sind also schon seit längerem gemeinfrei.

Roth war Autodidakt und hatte keine akademische Ausbildung. Es ist sogar unbekannt, ob er einen Gymnasialabschluss hatte. Dass er in Freiburg im Breisgau 1877/78 eine Einführung in das Archivwesen erhielt, stützt sich nur auf eigene Angaben in einem Lebenslauf von 1919, den er der Darmstädter Bibliothek mit seinem Nachlass übergab. Der Sohn eines Gutsbesitzers konnte offenbar - zumal nach Antritt des väterlichen Erbes 1887 - das Leben eines begüterten Privatgelehrten führen und alte Handschriften und Drucke sammeln. Willkommen waren aber sicher auch die Honorare, die ihm von seinen vielen Publikationen zuflossen. Nur kurze Zeit stand Roth 1889 als Archivar in den Diensten des Grafen von Eltz. Daher nannte er sich häufig "Archivar a. D.". Roth lebte unter anderem in Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Geisenheim und Niedernhausen. Aufgrund einer Paranoia musste man ihn 1904 in die nassauische Heil- und Pflegeanstalt auf dem Eichberg einweisen, wo er viereinhalb Jahre blieb. Im Frühjahr 1912 war er nochmals dort (Duchhardt 1977).

Roth legte unzählige Publikationen vor, wobei er sich bei renommierten Publikationsorten (darunter auch der führenden mediävistisch-quellenkundlichen Zeitschrift, dem "Neuen Archiv" der MGH) meist auf den Zeitraum von Hochmittelalter bis zum 16. Jahrhundert beschränkte, während er in Artikeln zur nassauischen Orts- und Landesgeschichte, die in Heimatzeitschriften und Zeitungen erschienen, bis ins 19. Jahrhundert ausgriff.

Thematische Schwerpunkte waren:

- Erforschung der monastischen Spiritualität des Hoch- und Spätmittelalters, ausgehend von Frauen (Hildegard von Bingen, Elisabeth von Schönau) und Männern (Johannes Trithemius und andere) des rheinischen Raums

- Mitteilungen (einschließlich Editionen) aus damals noch unerschlossenen Handschriftenbeständen (Darmstadt, Mainzer Seminar- und Stadtbibliothek u.a.) und Roths eigener Sammlung

- Geschichte des Buchdrucks vor allem im 15./16. Jahrhunderts

- Biographisches zu Gelehrten der Mainzer Universität im 15./16. Jahrhundert

- Biographisches zu Autoren des 15./16. Jahrhunderts aus dem Feld der Botanik

Insgesamt ist der starke kulturgeschichtliche Einschlag von Roths Oeuvre unverkennbar.

Einen kleinen Eindruck soll die Liste zum Jahr 1913 vermitteln. Ich habe Notizen zu den handschriftlichen Quellen hinzugefügt.

Aus Handschriften der Mainzer Seminarbibliothek. In: Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 38 (1913), S. 572-580 DigiZeitschriften

Zur Geschichte der protestantischen Kirche 1574-1628. In: Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, Jg. 1913, S. 47-56 Commons

Aus der Schad'schen Sammlung der Stadtbibliothek Ulm.

Gutenbergs, des Erfinders der Typographie, Tod und Begräbnisstätte. In: Wochenbeilage der Darmstädter Zeitung, Jg. 8, Nr. 8 vom 22.2.1913, S. 29f. ULB Darmstadt

Unter anderem Eintrag zu Gutenbergs Tod am 3. Februar 1468 in einem gedruckten Confessionale in Rheingauer Privatbesitz (verschollen)

Gutenbergstudien. In: Wochenbeilage der Darmstädter Zeitung, Jg. 8, Nr. 35 vom 30.8.1913, S. 137-139 ULB Darmstadt

Gutenbergstudien. In: Nassovia 14 (1913), S. 105-107 Commons, 117-119 Commons

Aus der Geschichte der Abtei Bleidenstatt, die Echtheit ihrer ältesten Urkunden. In: Nassovia 14 (1913), S. 153-156 Commons, 169-171 Commons, 183-185 Commons

Alois Henninger. Ein nassauisches Dichterleben. In: Nassovia 14 (1913), S. 205-208 Commons

Nikolaus Mohr (Maurus) aus St. Goarshausen (1503-1536). In: Nassovia 14 (1913), S. 252f. Commons

Aus den Predigten des Abts Ekbert von Schönau. In: Nassovia 14 (1913), S. 276f. Commons

Trier, Stadtbibliothek Cod. 299/1397

Heinrich Hembuche, Jakob von Eberbach und Matthaeus de Cracovia als literarische Freunde. In: Nassovia 14 (1913), S. 283-286 Commons

Unter anderem eine nicht näher bezeichnete Eberbacher Handschrift (siehe unten)

Es ist mir gelungen, alle diese Publikationen von 1913 online verfügbar zu machen (durch Nachweise von Digitalisaten und Erbetteln von solchen). Insgesamt fehlen noch einige seltene Monographien, ganz wenige Aufsätze in überregionalen Zeitschriften und ganz viele Aufsätze in den Heimatbeilagen von Zeitschriften. Manchmal dürfte nur der Darmstädter Nachlass Exemplare bieten. Dies ist insbesondere bei den wissenschaftlich-bibliographisch angelegten "Mitteilungen aus dem Antiquariat" (von Max Harrwitz in Berlin) der Fall, die Roth 1891 als Schriftleiter betreute. Auch kann man nur mit dem Kopf schütteln, dass der "Allgemeine Anzeiger für Druckereien" im wesentlichen nur in Wien nachweisbar ist.

https://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg48531.html

Unabhängig von der Quellenproblematik ist der wissenschaftliche Wert seiner Studien aus heutiger Sicht eher gering einzuschätzen. Die Darstellung ist in der Regel spröde und deskriptiv. So ist die umfangreiche Geschichte der Familie von Eltz kaum lesbar und ähnelt eher einer Regestensammlung. Vielleicht noch am ehesten heute noch von Belang ist die Elisabeth von Schönau gewidmete Edition. Die schiere Fülle des Materials bietet natürlich heute noch mancherlei Anregungen für weitergehende Forschungen, die sich dann aber vorzugsweise an andere Quellen halten sollten.

Einige Urteile über Roths Arbeiten:

Ludwig Weiland wollte Roths "Fontes rerum Nassoicarum" trotz aller Mängel in der HZ die Achtung nicht versagen.

https://archive.org/stream/historischezeit27sybegoog#page/n347/mode/2up

Meyer von Knonau missfiel Roths Erstlingsschrift über Adolf von Nassau. Er fand, sie genüge ihrer Aufgabe "gar nicht".

https://retro.seals.ch/digbib/view?pid=szg-002:1882:7::78

Der Darmstädter Bibliothekar Adolf Schmidt urteilte 1890 über die im Vorjahr in den Romanischen Forschungen publizierten Mitteilungen aus der Hofbibliothek, die Arbeit sei "äusserst unzuverlässig und nur mit grösster Vorsicht zu benutzen".

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15864t/f547.image

Positiv rezensierte Philipp Strauch 1886 Roths Ausgabe der Werke Elisabeths von Schönau ("in allem wesentlichen lob"):

https://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PID=PPN345204123_0030|log46&physid=phys464#navi

Für Funk in der Deutschen Litteraturzeitung fiel die Ausgabe dagegen "ungenügend" aus.

https://books.google.de/books?id=PuXjAAAAMAAJ&pg=PA140 (US)

Die Wiesbadener Stadtgeschichte fand wenig Anerkennung bei Friedrich Otto in den Jahresberichten der Geschichtswissenschaft 6 (1883), S. II, 110: “Wo dem Verfasser fremde Arbeiten nicht zu gebote stehen, ist das Buch höchst unzuverlässig und überall stösst man auf Irrtümer oder Missverständnisse, namentlich in Bezug auf die inneren Verhältnisse und die Entwicklung der städtischen Verfassung.”

https://books.google.de/books?id=IxbsAAAAMAAJ&pg=RA1-PA110 (US)

1974 bewertete Helmut Schoppa in seiner Geschichte der Stadt Wiesbaden das Buch nicht günstiger. Roth “legte eine Darstellung der Stadtgeschichte vor, die mit ihrer Lückenlosigkeit keine Wünsche offen ließe, wenn der Verfasser stets seine Quellen genannt hätte und wenn, was schwerer wiegt, seine Angaben der Nachprüfung standhielten. Die Forschung hat Roth indes derart vieler Irrtümer und Falschinterpretationen überführt, daß sein Werk heute nur noch mit größtem Mißtrauen in die Hand zu nehmen ist.”

https://www.google.de/search?tbm=bks&q="was+schwerer+wiegt+seine+angaben+der+Nachprüfung+standhielten.+**"

Yvonne Monsees in den Inschriften der Stadt Wiesbaden (2000), S. XXXIII: Roths "allgemein unkritischer und laienhafter Umgang mit historischen Quellen führte zu Lesefehlern und Fehlinterpetationen, so daß der Nutzwert seiner Wiesbadener Geschichtsschilderung extrem reduziert ist".

1972 schrieb Wolf-Heino Struck in der "Geschichte der Stadt Geisenheim" (S. VIII) über seinen Vorgänger: "Seine Materialsammlung hat noch Wert, soweit die von ihm benutzten Archivalien heute nicht mehr vorhanden sind. Doch fehlte ihm die wissenschaftliche Schulung. Er lieferte keine Darstellung, sondern war ein kritikloser Sammler, dem zudem häufig Lesefehler und Flüchtigkeiten unterliefen".

Am 20. Juni 2012 stellte mir Falk Eisermann eine Stellungnahme zur Verfügung:

"Nach meiner Ansicht verdienen Roths bibliographische Angaben in dem Beitrag 'Zur Litteratur deutscher Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts' ( https://archive.org/stream/zeitschriftfrdph26berluoft#page/470/mode/2up ) kein Vertrauen." Der Rest des Statements:

https://archiv.twoday.net/stories/1022476725

Den Vorwurf eines "offenkundigen Plagiats" erhob in den Nassauischen Annalen 2014, S. 35 Anm. 28 Matthias Schmandt gegen Roth, da dieser Überlegungen von Philipp Schmelzeis über Kloster Eibingen ohne Nennung ihres Urhebers übernommen hat.

[F.W.E. Roth und Tuto von Laurenburg, Gründer des nassauischen Klosters Schönau

https://archiv.twoday.net/stories/1022477197/ ]

Notizen in Archivalia zu Roth:

Unzuverlässiges Regest

https://archiv.twoday.net/stories/948996453/

Eine handschriftliche Sammlung satirischer Zeitgedichte des 17. Jahrhunderts in der Mainzer Martinusbibliothek (Roth verschleiert den Fundort)

https://archiv.twoday.net/stories/603123975/

Roth und Johannes von Zazenhausen

https://archiv.twoday.net/stories/410257770/

Irreführende Angabe Roths (betreffend den NL Hertzog)

https://archiv.twoday.net/stories/156262614/

Unverantwortlicher Umgang Roths mit einer Würzburger Quelle zum Mainzer Turnier

https://archiv.twoday.net/stories/133338469/

Dilettantischer Umgang Roths mit einem Arnsteiner Glossengedicht

https://archiv.twoday.net/stories/97066694/

Roths Abdruck der "Innigen Seele"

https://archiv.twoday.net/stories/97069110/

sowie zuletzt

Eine althochdeutsche Glossenhandschrift und weitere Merkwürdigkeiten in F. W. E. Roths "Mitteilungen aus Handschriften und älteren Druckwerken" (1894)

https://archiv.twoday.net/stories/1022476725/

F. W. E. Roths "Sammelband von Schriften Taulers" (Germania 1892, S. 285)

https://archiv.twoday.net/stories/1022476575/

II. Roth als Hochstapler

Hinsichtlich dieses Charakterzugs Roth hat sein einziger Biograph Duchhardt eindeutig zu zurückhaltend formuliert. Die Lektüre der amtlichen Aussage Roths zum Sickingen-Archiv 1914 lässt einen einigermaßen sprachlos zurück. Der Text aus Bold 1954 ist bequem auf Commons greifbar:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roth_sickingen_1.jpg

Treffend kommentierte das Bezirksamt Homburg: "Entweder hat der Mann früher Märchen erfunden oder er erfindet jetzt Märchen, um Ruhe zu haben". Der Großschlachter Peinter in Ohio als Nachbesitzer ist also eine von Roth erfundene Legende. Weniger drastisch bekannte Roth seine Sickinger Lügenmärchen in einem ebenfalls 1914 erschienenen Aufsatz:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Archiv_f%C3%BCr_Familien-%2C_Wappen-_und_Siegelkunde_9-17.pdf

Man vergleiche damit die früheren Angaben zu Roths Sammlung und zum Sickingen-Archiv in der Freiburger Zeitschrift

https://archive.org/stream/ZeitschriftDerGesellschaftFuerBefoerderungDerGav1888-1890/ZeitschriftDerGesellschaftFuerBefoerderungDerGav1888#page/n315/mode/2up

und

https://archive.org/stream/ZeitschriftDerGesellschaftFuerBefoerderungDerGav1888-1890/ZeitschriftDerGesellschaftFuerBefoerderungDerGav1888#page/n115/mode/2up

Auch Roths Glossenhandschrift soll, so die Mitteilung bei Steinmeyer-Sievers

https://www.archive.org/stream/diealthochdeuts03sievgoog#page/n702/mode/2up

Ende 1894 von Roth über einen Bremer Agenten an einen Privatmann in Ohio verkauft worden sein. (In diesem Fall habe ich hoffentlich plausibel gemacht, dass Roth diese althochdeutsche Glossen selbst erfunden hat.)

Eine Variante der Ohio-Legende ist offenkundig die Angabe NA 1898, S. 567 die Roth gehörige hochmittelalterliche Handschrift mit dem sogenannten "Gebetbuch" der Elisabeth von Schönau und dem Schönauer Nekrolog sei "jetzt in Nordamerika". Roths "Nachlass" in Darmstadt, eine bewusst für die Nachwelt präparierte Sammlung unveröffentlichter Arbeiten, enthält ein Handexemplar der Nekrolog-Edition in den "Studien und Mitteilungen" OSB. Die handschriftlichen Korrekturen betreffen aber anscheinend nur Datierungsfragen, nicht den Wortlaut.

https://www.digizeitschriften.de/dms/resolveppn/?PID=PPN345858530_0023%7Clog41

https://archive.org/stream/dievisionenderhl00elis#page/212/mode/2up

Von dem Codex fehlt jede Spur. Und nicht nur von diesem. Fast alle wertvollen Quellenschriften aus Roths Besitz sind verschollen. Wenige von ihm angekaufte Stücke nannte Roth 1883:

https://www.dilibri.de/rlb/periodical/pageview/96720

Ansonsten muss man die angeblichen Bibliotheksinhalte aus seinen Publikationen erschließen. Keine einzige Bibliothekshandschrift vormals im Besitz Roths ist heute noch greifbar. Von archivischen Amtsbüchern ist mir nur bekannt das Eltviller Oberamtbuch im Stadtarchiv Eltville, über das auf

https://www.rheingau-genealogie.de/goebel.htm

ein Brief von Hermann Göbel zitiert wird:

"Von der Heil`schen Familie erwarb es der frühere Kirchenrechner und Antiquar Karl Roth, von dem es sich auf dessen Enkel, den inzwischen verstorbenen Archivar Wilhelm Roth vererbte. Letztgenannten diente die wertvolle Handschrift 1880 bei Herausgabe seines 4-bändigen Werkes "Geschichtsquellen des Niederrheingaues" als Fundgrube. Im Februar 1916 erwarb ich das wertvolle Manuskript von dem Archivar Roth gegen Austausch eines dem 15. Jahrhunderts angehörenden Missale (Messbuch) aus dem Kloster Eberbach."

Das GLA Karlsruhe enthält im Findbuch zum Bestand 72 unter den Nr. 8135-8140 Einträge zu 1889 von Roth angekaufte Sickingen-Akten.

https://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1642904 (Nr. 8135)

Alfons Bold konnte in den Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz 1854 von drei dicke Faszikeln sickingischer Akten aus dem Besitz des Barons von Recum berichten, die den Stempel Roths trugen (S. 30). Ansonsten gibt es wohl nur ein paar Druckschriften die auf Roth zurückgehen wie

https://www.inka.uni-tuebingen.de/?inka=32000041

Das sind zwei Blätter aus dem Breviarium Spirense, die Roth dem Historischen Verein Speyer verehrte. Er sagt in einem Brief, das Mainzer Exemplar sei "sehr defect", aber nicht, dass diese Blätter dem Mainzer Exemplar entstammen! (Duchhardt 1972, S. 155)

In den "Nachrichten für wissenschaftliche Bibliotheken" las man nach dem Zweiten Weltkrieg folgende Notiz: F.W.E. Roth, zuletzt wohnhaft in Niedernhausen/Taunus erwarb 1887 aus dem Nachlaß eines Rheingauer Gutsbesitzers einen Scivias-Kodex, der aus der Abtei Eberbach im Rheingau stammte. Es handelt sich um eine der ältesten Hss des Scivias aus dem 12./13. Jh. in Kleinfolio. 1888 veröffentlichte Roth aus dieser Hs die erste Scivias-Vision in den „Romanischen Forschungen" Bd. 4 (1891). 1918 beschrieb Roth die Hs nochmals in den „Stud. u. Mitteilungen z. Geschichte des Benediktinerordens". Bei Roths Tode im Jahre 1924 fand sich der Kodex nicht mehr in seinem Nachlaß. Auch in seinen handschriftlichen Aufzeichnungen fand sich kein Hinweis, wohin der Kodex gekommen wäre. Ebenso fehlt jede Spur von seinen anderen Hss, die (sicher auf Angabe Roths hin) in P. Schwenke, Adreßbuch der Deutschen Bibliotheken, 1893, mit 154 Hss des 10. — 19. Jh. verzeichnet sind. (Roth'sche Familienfideikommiß-Bibliothek, Geisenheim a. Rh., S. 134. Von einem Roth'schen Fideikommiß ist bei keiner der amtlichen Stellen etwas bekannt.) Bei einer Reihe von Bibliotheken und Antiquariaten wurden bereits Nachforschungen angestellt, aber alle ohne Erfolg. Für die Vorbereitung einer kritischen Ausgabe der Werke der Hl. Hildegard wäre es wichtig, diesen Kodex aufzufinden. Mitteilungen werden erbeten an Direktor Götting, Wiesbaden, Nassauische Landesbibliothek.

https://books.google.de/books?id=RZoaAAAAMAAJ&q=%22f+w+e+roth%22+handschrift

Schwenkes Zusammenstellung erfolgte unter Mitwirkung Roths, dem im Vorwort gedankt wird.

https://archive.org/stream/adressbuchderde00schwgoog#page/n428/mode/2up

Außer den 154 Handschriften soll die Bibliothek von über 5000 Bänden über 100 Inkunabeln und über 500 Bände des 16. Jahrhunderts enthalten haben - vermutlich reine Aufschneiderei. Schlagend demonstriert wird die Hochstapelei Roths durch eine kleine Meldung im Anzeiger des GNM 1890:

"“Wiesbaden, 25. März. Archivar F. W. E. Roth hat in einem hiesigen Privatarchive vier Folioblätter des 11. Jahrhunderts mit je dem Anfange des 18. und 19. Buches der Geschichte des Tit. Livius Patavinus, einzelne Bruchstücke des Rolandsliedes vom Pfaffen Kuonrad aus dem 14. Jahrhunderte und Bruchstücke eines bis jetzt nicht bekannten Druckes von Gutenberg entdeckt. (Nordd. Allg. Ztg. Nr. 144.)”

https://archive.org/stream/anzeigerdesgerma1890germiala#page/42/mode/2up

Selbstverständlich hat man nie mehr von diesen wundersamen Funden gehört.

Dr. Martin Mayer von der Landesbibliothek Wiesbaden hat mir freundlicherweise eine Kopie eines nur abschriftlich erhaltenen Briefs Roths an den Direktor der Wiesbadener Bibliothek vom 1. Dezember 1898 überlassen, in dem dieser einige teils seltene Bücher der Bibliothek anbietet (die Liste fehlt) und angibt, Berlin, Straßburg und Nürnberg hätten "fast meine sämtlichen Nassoica und alten Drucke erworben". Nachfragen bei der SB Berlin und der BNU Straßburg ergaben, dass Roth zwar einige Bücher dorthin verkauft hat, aber keine wertvollen alten Drucke. Die diesbezüglichen Unterlagen der Stadtbibliothek Nürnberg befinden sich im Stadtarchiv Nürnberg; wenn er das GNM gemeint hat, so kam aus dieser Institution eine Fehlanzeige. Im Inkunabelkatalog gibt es kein Stück aus seinem Besitz. Also auch hier haben wir es mit einer dicken fetten Lüge Roths zu tun.

Roth war also ein notorischer Lügner hinsichtlich der Provenienz und des Verbleib seiner Sammlungsbestände.

III. Gottfried Zedlers Auseinandersetzung mit Roth 1921

Gottfried Zedlers Abrechnung vor allem mit den Fälschungen Bodmanns und Schotts erschien 1921 als Nassauische Annalen. Band 45, 1918-1921:

https://archive.org/details/NassauischeAnnalen45

Siehe https://archiv.twoday.net/stories/97064148/

S. 378 verzeichnet die Urkundenübersicht Korrekturen zu Roths "Fontes", S. 384 werden im Sachregister s.v. Roth zahlreiche kritische Bemerkungen registriert.

S. 65f. behandelt Zedler ein Regest Roths zu 1138 aus einem Manuskript von Severus als "verdächtige moderne Überlieferung". Er konnte die Quelle bei Severus nirgends finden und stellte fest, dass sie mit echten Quellen in offenem Widerspruch stehe.

S. 73f. macht Zedler Roth für die moderne Fälschung einer Urkunde angeblich von 1090 auf der Grundlage einer Bodmann'schen Fälschung aus einem nur Roth vorliegenden und nur hinsichtlich dieser einen Urkunde von ihm verwerteten Kopialbuch des Klosters Johannisberg aus dem 15. Jahrhundert verantwortlich.

https://archive.org/stream/NassauischeAnnalen45/NassauischeAnnalen451921#page/n89/mode/2up

Schon Sauer hatte sich über das Vorgehen Roths gewundert:

https://archive.org/stream/codexdiplomatic02sauegoog#page/n121/mode/2up

S. 301f. geht Zedler auf den merkwürdigen Umstand ein, dass Roth in seinen Fontes so tut, als habe ihm eine von Bodmann gefälschte "Narratio" selbst vorgelegen, was er aber in einem Briefwechsel mit Weiland zurücknahm. Er habe den Text aus Nachträgen Bodmanns. Zedler bezweifelt, dass Bodmann das von Roth mitgeteilte Stück selbst gefälscht habe. Dass er Roth für den Fälscher hielt, darf man annehmen. Für Roth war es gefahrlos, den später stark zerstörten riesigen Bestand des Bodmann-Habel-Nachlasses als Quelle seiner Fälschungen zu fingieren, da man ohne genaue Angaben in den Quellenmassen nichts gezielt überprüfen konnte.

S. 354ff. nimmt Zedler sich Roths Rettungsversuch der (gefälschten) Bleidenstädter Traditionen vor und ist sichtlich empört über die "bodenlosen Ausführungen" (S. 356). In der Nassovia 1914 beruft Roth sich auf eine Abschrift aus dem Nachlass des Pfarrers Severus (gest. 1779). Dieser hatte nach Roth die (von Schott gefälschte) Schenkungsurkunde von 838 vorliegen. Sarkastisch überlässt Zedler Roth die Lösung des Rätsels. Das gilt auch für die "mysteriösen Mitteilungen" Roths in der Nassovia 1917 über eine ihm vorliegende Abschrift Schunks, die Schott und Bodmann entlaste.

Wenn man heute mit Fug und Recht die Bleidenstädter Traditionen als Fälschungen Schotts ansieht, kommt man um den Schluss nicht herum, dass Roth seine Gegenbeweise, nämlich die Manuskripte von Severus und Schunk (dieser überlieferte nach Roth auch die ominösen Meistersingerunterlagen, nach denen Germanisten wiederholt vergeblich gesucht haben), erfunden hat!

Von den Kritikern Zedlers, die mit diesem durchaus hart ins Gericht gingen, ist Roth notabene nie entlastet worden. Im Gegenteil: Schaus spricht davon, dass der ausgedehnten Fälschertätigkeit Bodmanns und Schotts "durch die Unverantwortlichkeiten des noch lebenden F. W. E. Roth eine Art Nachspiel beschert war".

https://hdl.handle.net/2027/inu.30000115818126?urlappend=%3Bseq=485 (US)

Drögereit widmete sich den Bleidenstädter Traditionen (Nassauische Annalen 1938), ohne Roth zu erwähnen und kritisiert stattdessen die Zedlersche Untersuchung - kommt aber zu keinem anderen Ergebnis als dass die Traditionen von Schott gefälscht wurden.

Fazit: Schon Zedler 1921 hat Roth nicht nur zahlreiche Ungenauigkeiten und Lesefehler vorgeworfen, sondern - wenngleich eher indirekt - Quellenfälschungen. Dass er diesem die Beweislast zuschob, erklärt sich dadurch, dass Roth noch lebte und 1921 noch kleinere Arbeiten veröffentlichte. Zedlers Argumentation gegen Roth ist absolut nachvollziehbar und methodisch nicht zu beanstanden.

IV. Walther Ludwig entlarvt 1987 das "Severus Ms." als Chimäre

Ohne die Arbeit Zedlers zu kennen, hat sich der Hamburger Altphilologe Walther Ludwig, ein exzellenter Kenner des deutschen Humanismus, 1987 näher mit Roths Arbeitsweise beschäftigt. Zur Charakteristik Roths stützt er sich nur auf Duchhardt, der Roth verharmlosend "Unkorrektheiten" attestierte. Ludwigs Schrift "Römische Historie im deutschen Humanismus. Über einen verkannten Mainzer Druck von 1505 und den angeblich ersten deutschen Geschichtsprofessor" berichtet von zwei Überraschungen. Ludwig stellte fest, dass Bernhard Schöfferlin entgegen der Aussage der Sekundärliteratur gar keine Liviusübersetzung, sondern eine eigenständige Geschichte Roms verfasst hat. Und er fand heraus, dass Schöfferlin entgegen der auf Roth zurückgehenden Communis opinio auch nicht 1504 die von Ivo Wittich gestiftete Mainzer Geschichtsprofessur übernommen haben kann (Ludwig zu Roth: S. 22-29). Aus einer bislang nicht beachteten Urkunde des Esslinger Katharinenspitals ging nämlich hervor, dass Schöfferlin 1501 bereits tot war! Roth berief sich auf bei dem Mainzer Gymnasialprofessor Hennes befindliche Aufzeichnungen von Johann Sebastian Severus, von denen Ludwig trotz umfangreicher Bemühungen keine Spur finden konnte. Unauffindbar waren nicht nur die angeblich im Besitz von Hennes gewesenen Aufzeichnungen, der Inhalt konnte auch nicht in den Handschriften des Severus oder den von ihm zusammengestellten Gamansischen Fragmenten ermittelt werden (S. 24 Anm. 47). Ludwig war nicht der erste, der lange vergeblich nach diesen Severus-Unterlagen gesucht hat, siehe Reinmar Walter Fuchs: Die Mainzer Frühdrucke mit Buchholzschnitten 1480–1500, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens 2 (1958-1960), S. 1–129, hier S. 98f.

Ludwig wirft Roth vor, dass er "öfters flüchtig und fehlerhaft" gearbeitet habe (S. 25) und macht das an zwei Beispielen fest. Man könne aber auch nicht ausschließen, dass Roth "Neues erfand, um damit Annahmen, die ihm gewiß schienen, zu bekräftigen" (S. 26). Ludwig hält es für unwahrscheinlich, dass der gewissenhafte Severus Schöfferlin als ersten Geschichtsprofessor genannt habe. Näher liege, dass Roth seine Annahme "der besseren Glaubwürdigkeit wegen als Überlieferung des Severus erklärte. Es sei hier nicht mehr behauptet, als daß eine derartige Falschangabe durch Roth möglich erscheint und, solange das mysteriöse von ihm angeblich benutzte 'Severus-Ms.' nicht überprüfbar ist, nicht ausgeschlossen werden kann" (S. 27).