Nach Auskunft von Google Translate:

Stadtarchiv hat derzeit etwa 8 mil Dokumente, die älteste ist aus dem Jahr 1358 und die jüngste Wesen nun erstellt. Ca. 3 km von der 8 Mile Dokumente werden nun digitalisiert.

Das Stadtarchiv hat 3,5 Millionen Karten und Zeichnungen.

In der E-Mail-Archiv gespeichert und verwaltet Dokumente digital.

Jedes Jahr werden die Antworten, Stadtarchiv 20.000 Fragen von Leuten wie brauchen eine Eigentumsurkunde, die Angabe einer fehlenden Verwandten, ein High-School-Typen, Patientenakten, eine probate, eine Zeichnung, usw.

Das Stadtarchiv ist Skandinaviens meist besuchten Archiven und erhält mehr als 30.000 Besucher pro Jahr.

Die Seite hat jedes Jahr 230.000 Besucher gewesen.

Das Stadtarchiv ist eine Regierung in der Stadt Stockholm mit der Verantwortung für Informationen in Stockholm Stadt-und Landkreis erstellt werden beibehalten und für jedermann verfügbar, jetzt und in der Zukunft.

https://www.mynewsdesk.com/se/stadsarkivet/pressreleases/unika-bellmandokument-visas-i-stadsarkivet-1192197

Stadtarchiv hat derzeit etwa 8 mil Dokumente, die älteste ist aus dem Jahr 1358 und die jüngste Wesen nun erstellt. Ca. 3 km von der 8 Mile Dokumente werden nun digitalisiert.

Das Stadtarchiv hat 3,5 Millionen Karten und Zeichnungen.

In der E-Mail-Archiv gespeichert und verwaltet Dokumente digital.

Jedes Jahr werden die Antworten, Stadtarchiv 20.000 Fragen von Leuten wie brauchen eine Eigentumsurkunde, die Angabe einer fehlenden Verwandten, ein High-School-Typen, Patientenakten, eine probate, eine Zeichnung, usw.

Das Stadtarchiv ist Skandinaviens meist besuchten Archiven und erhält mehr als 30.000 Besucher pro Jahr.

Die Seite hat jedes Jahr 230.000 Besucher gewesen.

Das Stadtarchiv ist eine Regierung in der Stadt Stockholm mit der Verantwortung für Informationen in Stockholm Stadt-und Landkreis erstellt werden beibehalten und für jedermann verfügbar, jetzt und in der Zukunft.

https://www.mynewsdesk.com/se/stadsarkivet/pressreleases/unika-bellmandokument-visas-i-stadsarkivet-1192197

KlausGraf - am Sonntag, 26. Juli 2015, 18:59 - Rubrik: Internationale Aspekte

https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth:np193j76j

Es handelt sich um einen Rotulus von 1470/79.

Via

https://www.cityofboston.gov/news/Default.aspx?id=20236

Es handelt sich um einen Rotulus von 1470/79.

Via

https://www.cityofboston.gov/news/Default.aspx?id=20236

KlausGraf - am Sonntag, 26. Juli 2015, 18:02 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In der FR:

https://www.fr-online.de/leitartikel/kulturgutschutzgesetz-kunstbesitz-ist-eine-nationale-angelegenheit,29607566,31304028.html

Auch die Südwestpresse betont die Hysterie des Kunsthandels:

https://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/Leitartikel-Schutz-der-Kulturgueter-Lobby-in-Rage;art4306,3350203

Siehe auch

https://archiv.twoday.net/stories/1022460700/

https://www.fr-online.de/leitartikel/kulturgutschutzgesetz-kunstbesitz-ist-eine-nationale-angelegenheit,29607566,31304028.html

Auch die Südwestpresse betont die Hysterie des Kunsthandels:

https://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/Leitartikel-Schutz-der-Kulturgueter-Lobby-in-Rage;art4306,3350203

Siehe auch

https://archiv.twoday.net/stories/1022460700/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In der dreiteiligen Artikelserie zur Auswertung von

Die Urkunden des Stifts Buchau. Regesten 819-1500. Bearbeitet von Rudolf Seigel, Eugen Stemmler und Bernhard Theil (= Inventare der nichtstaatlichen Archive in Baden-Württemberg 36). Stuttgart 2009

sind heute die Gebrüder Jäck an der Reihe. Teil I:

https://archiv.twoday.net/stories/1022461583/

Nr. 361 1440 Juni 2

Heinrich Märcklin der Ältere von Bühl beurkundet, dass er von der Buchauer Äbtissin als Pfleger der unmündigen Brüder Heinrich und Hans Jäck zwei Korneliergüter empfangen hat, die diese von ihrer verstorbenen Mutter Betha Märcklin geerbt haben.

Nr. 583 1462 Januar 27

Die Brüder Meister Heinrich Jäck und Pfaff Johannes Jäck, beide Meister der Sieben Freien Künste, verkaufen ihre beiden Korneliergütlein zu Bühl zusammen mit einem Holz zu Ellighofen, alles von ihrem verstorbenen Großvater Heinrichlin Märcklin geerbt.

Aus anderen Quellen ist bekannt, dass der Vater der Brüder Jakob hieß und 1450 schon tot war. Er hat eine vermutlich wohlhabende Bauerstochter aus Bühl (Gemeinde Burgrieden, vgl. Theil S. 197), Betha, die Tochter Heinrich Mercklin des Älteren, geheiratet, die ihren Söhnen zwei Korneliergüter hinterließ. Zunächst war der Großvater der Vormund der unmündigen Brüder (1440). 1462 geben die Brüder, nunmehr beide Magister der Artistenfakultät, an, dass die Korneliergüter Erbe ihres Großvaters seien.

Die nach dem Buchauer Patron Cornelius genannten Kornelierleute bildeten eine eigene Genossenschaft. Siehe Theil S. 191

https://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/42/202

In Band 4 des neuen Verfasserlexikon von 1983 wurde Heinrich und Johann je ein Artikel gewidmet. Heinrich wurde von Werner Fechter bearbeitet (Sp. 433-435), Johannes von Kurt Ruh (Sp. 435f.).

Heinrichs GND

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=102574367

Johannes' GND

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=102574375

Ohne neue Erkenntnisse wurden beide im DLL 2 (2011), Sp. 1357f. gewürdigt.

https://books.google.de/books?id=862Mv_hpW6wC&pg=RA1-PA100

Da sie 1450 nach Wien zogen, dürften sie in der Mitte der 1430er Jahre geboren worden sein. Zum Wiener Studium sind die Belege im "Artistenregister" zu vergleichen, online:

https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:217/bdef:Container/get/AFA3-1%20nr%209263%20bis%2016527.pdf

Ab 1459 ist Johannes Jäck als Prediger in seiner Heimatstadt Biberach und Kaplan am Heiliggeistspital bezeugt. Er starb schon 1466, als Prediger folgte ihm sein Bruder Heinrich nach.

Als Autograph gilt Teil 2 von Berlin, SB, Mgf 1045, eine von Johannes Jäck angefertigte, noch unedierte Übersetzung der "Epistola ad Monicam" des Adelger, im 15. Jahrhundert gemeinhin Augustinus zugeschrieben. Digitalisat:

https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000B5C500000000

Zur Handschrift:

https://www.handschriftencensus.de/12143

Da er als Prediger in Biberach unterzeichnet (siehe Bild) und bereits 1466 verstarb, muss der Text bzw. die Handschrift 1459/66 entstanden sein. Er widmete die Übertragung der Buchauer Fürstäbtissin Margarete von Werdenberg, vgl. Theil S. 227 ohne Hinweis auf die Widmung.

https://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/42/239

Es geschah aus Dankbarkeit, da sie es ihm ermöglicht habe ("aus vergünnen"), Geistlicher zu werden. Er stellte ihr in einem kurzen Nachwort anheim, das Werk auch ihrer leiblichen Schwester Kunegundis von Werdenberg im Stift Inzigkofen zuzusenden (vgl. Werner Fechter: Deutsche Handschriften ... aus ... Inzigkofen. Sigmaringen 1997, S. 91). Pröpstin in Inzigkofen war damals Anna Jäck (gestorben 1481), wohl eine Verwandte der Brüder (Fechter S. 23). Dies scheint geschehen zu sein, da die Handschrift über Inzigkofen nach Berlin kam.

Etwas mehr weiß man über den (wohl jüngeren) Bruder Heinrich. Er wurde erst 1462 in Meersburg zum Priester geweiht. Zunächst war er Altarist in Biberach, dann 1463 Pfarrer von Hundersingen. Das mit der Kaplanei am Spital verbundene Predigeramt übernahm er 1466 von seinem Bruder. Er starb am 25. April 1491.

Seine Bücher, die teilweise aus der Wiener Studienzeit stammen, verkaufte er 1477 um 240 rheinische Gulden dem Spital, wo er sie natürlich weiterbenutzen konnte. Heute sind noch neun lateinische Handschriften im Spitalarchiv Biberach von ihm erhalten.

Den Franziskaner-Terziarinnen in Oggelsbeuren übergab er als Neujahrsgeschenk eine 1475 datierte deutschsprachige Sammelhandschrift (UB Tübingen Md 114, siehe

https://archiv.twoday.net/stories/97068964/ ).

Die Verkaufsurkunde mit Bücherverzeichnis von edierte Paul Lehmann in den MBK:

https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015011813147?urlappend=%3Bseq=36

Über Jäcks Biberacher Handschriftennachlass unterrichtet Helmut Boeses Katalog von 1979 (S. 10-12 zu Jäck):

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0011_a010_JPG.htm

Hinzu kommen drei Inkunabeln in der UB Tübingen und eine im dortigen Wilhelmstift, siehe INKA

https://www.inka.uni-tuebingen.de/

Sechs Predigten, die Jäck offenbar im Zisterzienserinnenkloster Heggbach hielt und die klösterliche Anlässe aufgreifen, überliefert Berlin Mgf 1056.

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31251003,T

Fechter meinte (im ²VL), dass sie die Reformierung des Konvents voraussetzen.

#forschung

Die Urkunden des Stifts Buchau. Regesten 819-1500. Bearbeitet von Rudolf Seigel, Eugen Stemmler und Bernhard Theil (= Inventare der nichtstaatlichen Archive in Baden-Württemberg 36). Stuttgart 2009

sind heute die Gebrüder Jäck an der Reihe. Teil I:

https://archiv.twoday.net/stories/1022461583/

Nr. 361 1440 Juni 2

Heinrich Märcklin der Ältere von Bühl beurkundet, dass er von der Buchauer Äbtissin als Pfleger der unmündigen Brüder Heinrich und Hans Jäck zwei Korneliergüter empfangen hat, die diese von ihrer verstorbenen Mutter Betha Märcklin geerbt haben.

Nr. 583 1462 Januar 27

Die Brüder Meister Heinrich Jäck und Pfaff Johannes Jäck, beide Meister der Sieben Freien Künste, verkaufen ihre beiden Korneliergütlein zu Bühl zusammen mit einem Holz zu Ellighofen, alles von ihrem verstorbenen Großvater Heinrichlin Märcklin geerbt.

Aus anderen Quellen ist bekannt, dass der Vater der Brüder Jakob hieß und 1450 schon tot war. Er hat eine vermutlich wohlhabende Bauerstochter aus Bühl (Gemeinde Burgrieden, vgl. Theil S. 197), Betha, die Tochter Heinrich Mercklin des Älteren, geheiratet, die ihren Söhnen zwei Korneliergüter hinterließ. Zunächst war der Großvater der Vormund der unmündigen Brüder (1440). 1462 geben die Brüder, nunmehr beide Magister der Artistenfakultät, an, dass die Korneliergüter Erbe ihres Großvaters seien.

Die nach dem Buchauer Patron Cornelius genannten Kornelierleute bildeten eine eigene Genossenschaft. Siehe Theil S. 191

https://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/42/202

In Band 4 des neuen Verfasserlexikon von 1983 wurde Heinrich und Johann je ein Artikel gewidmet. Heinrich wurde von Werner Fechter bearbeitet (Sp. 433-435), Johannes von Kurt Ruh (Sp. 435f.).

Heinrichs GND

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=102574367

Johannes' GND

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=102574375

Ohne neue Erkenntnisse wurden beide im DLL 2 (2011), Sp. 1357f. gewürdigt.

https://books.google.de/books?id=862Mv_hpW6wC&pg=RA1-PA100

Da sie 1450 nach Wien zogen, dürften sie in der Mitte der 1430er Jahre geboren worden sein. Zum Wiener Studium sind die Belege im "Artistenregister" zu vergleichen, online:

https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:217/bdef:Container/get/AFA3-1%20nr%209263%20bis%2016527.pdf

Ab 1459 ist Johannes Jäck als Prediger in seiner Heimatstadt Biberach und Kaplan am Heiliggeistspital bezeugt. Er starb schon 1466, als Prediger folgte ihm sein Bruder Heinrich nach.

Als Autograph gilt Teil 2 von Berlin, SB, Mgf 1045, eine von Johannes Jäck angefertigte, noch unedierte Übersetzung der "Epistola ad Monicam" des Adelger, im 15. Jahrhundert gemeinhin Augustinus zugeschrieben. Digitalisat:

https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000B5C500000000

Zur Handschrift:

https://www.handschriftencensus.de/12143

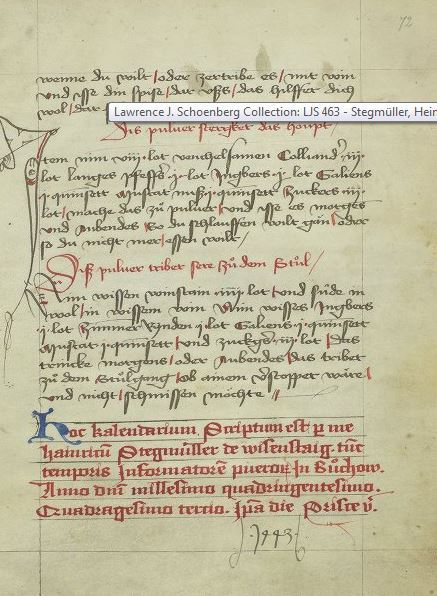

Da er als Prediger in Biberach unterzeichnet (siehe Bild) und bereits 1466 verstarb, muss der Text bzw. die Handschrift 1459/66 entstanden sein. Er widmete die Übertragung der Buchauer Fürstäbtissin Margarete von Werdenberg, vgl. Theil S. 227 ohne Hinweis auf die Widmung.

https://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/42/239

Es geschah aus Dankbarkeit, da sie es ihm ermöglicht habe ("aus vergünnen"), Geistlicher zu werden. Er stellte ihr in einem kurzen Nachwort anheim, das Werk auch ihrer leiblichen Schwester Kunegundis von Werdenberg im Stift Inzigkofen zuzusenden (vgl. Werner Fechter: Deutsche Handschriften ... aus ... Inzigkofen. Sigmaringen 1997, S. 91). Pröpstin in Inzigkofen war damals Anna Jäck (gestorben 1481), wohl eine Verwandte der Brüder (Fechter S. 23). Dies scheint geschehen zu sein, da die Handschrift über Inzigkofen nach Berlin kam.

Etwas mehr weiß man über den (wohl jüngeren) Bruder Heinrich. Er wurde erst 1462 in Meersburg zum Priester geweiht. Zunächst war er Altarist in Biberach, dann 1463 Pfarrer von Hundersingen. Das mit der Kaplanei am Spital verbundene Predigeramt übernahm er 1466 von seinem Bruder. Er starb am 25. April 1491.

Seine Bücher, die teilweise aus der Wiener Studienzeit stammen, verkaufte er 1477 um 240 rheinische Gulden dem Spital, wo er sie natürlich weiterbenutzen konnte. Heute sind noch neun lateinische Handschriften im Spitalarchiv Biberach von ihm erhalten.

Den Franziskaner-Terziarinnen in Oggelsbeuren übergab er als Neujahrsgeschenk eine 1475 datierte deutschsprachige Sammelhandschrift (UB Tübingen Md 114, siehe

https://archiv.twoday.net/stories/97068964/ ).

Die Verkaufsurkunde mit Bücherverzeichnis von edierte Paul Lehmann in den MBK:

https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015011813147?urlappend=%3Bseq=36

Über Jäcks Biberacher Handschriftennachlass unterrichtet Helmut Boeses Katalog von 1979 (S. 10-12 zu Jäck):

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0011_a010_JPG.htm

Hinzu kommen drei Inkunabeln in der UB Tübingen und eine im dortigen Wilhelmstift, siehe INKA

https://www.inka.uni-tuebingen.de/

Sechs Predigten, die Jäck offenbar im Zisterzienserinnenkloster Heggbach hielt und die klösterliche Anlässe aufgreifen, überliefert Berlin Mgf 1056.

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31251003,T

Fechter meinte (im ²VL), dass sie die Reformierung des Konvents voraussetzen.

#forschung

KlausGraf - am Samstag, 25. Juli 2015, 18:32 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Ein Pflanzenliebhaber und Naturforscher hatte Berge nahe seiner Heimatstadt im Südosten Brasiliens bestiegen und von dort Fotos auf Facebook gepostet, wie die Botanische Staatssammlung München am Freitag mitteilte. Auf einem Foto war ein Sonnentau zu erkennen - den Experten sofort als neue Art erkannten."

https://www.tt.com/home/10307520-91/forscher-entdeckten-neue-pflanzenart-auf-facebook.csp

https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/d-magnifica-fleischfressender-riesen-sonnentau-auf-facebook-entdeckt-a-1045261.html

https://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.220.3.4 (Toll Access)

https://www.tt.com/home/10307520-91/forscher-entdeckten-neue-pflanzenart-auf-facebook.csp

https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/d-magnifica-fleischfressender-riesen-sonnentau-auf-facebook-entdeckt-a-1045261.html

https://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.220.3.4 (Toll Access)

KlausGraf - am Samstag, 25. Juli 2015, 02:46 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Vorgestern besuchte ich aus touristischer Neugier den Kanton Thurgau und entschloss mich unangemeldet in der Thurgauischen Kantonsbibliothek in Frauenfeld hereinzuschneien. Der Empfang durch die Leiterin der Sondersammlungen Dr. Barbara Schmid war äußerst liebenswürdig. Ich bekam sogar einige Exponate für eine Ausstellung des Historischen Museums gezeigt, Stücke zur Konzilschronik Richentals, unter anderem die handschriftliche Druckabschrift saec. XVII (mit unkolorierten Federzeichnungen der Wappen) Y 133.

Die Bibliothek kooperiert in erfreulicher Weise mit der Wikipedia und hat auch eine Kategorie auf Commons:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kantonsbibliothek_Thurgau

Zu den historischen Beständen:

https://www.kantonsbibliothek.tg.ch/xml_39/internet/de/application/f12510.cfm

Ich hatte 1999 und in den Folgejahren immer wieder Kontakt zu Alt-Kantonsbibliothek Heinz Bothien in Sachen Lassberg-Bibliothek. Dank eines Mäzens (der nicht genannt werden wollte) stieß meine Anregung, Bücher aus der Lassberg-Bibliothek der zerstückelten Hofbibliothek Donaueschingen zu erwerben, auf fruchtbaren Boden. Datenbank:

https://netbiblio.tg.ch/frau-lass3/ (Suche z.B. nach lass)

Im Handschriftencensus sind 14 Handschriften der Kantonsbibliothek erfasst.

https://www.handschriftencensus.de/hss/Frauenfeld

16 Digitalisate gibt es in e-codices.ch, vor allem frühneuzeitliche Handschriften Heinrich Murers:

https://www.e-codices.unifr.ch/de/list/kbt/Shelfmark/20/0

Als Katalog wird im Handschriftencensus zitiert:

Katalog der Thurgauischen Kantonsbibliothek, 1886, Frauenfeld 1887

Das ist aber nur eine sehr kurze Liste der Signaturen (Y = Handschriften, von 1 bis 193), wobei im Band beim Autor bzw. Titel nur unwesentlich mehr steht. Meine Bitte um einen Scan dieser Seiten 151-154 wurde postwendend erfüllt.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kbth_katalog_1886.pdf

Es existiert ein der Öffentlichkeit zugänglicher Karteikasten mit einem nicht mehr aktuellen maschinenschriftlichen Verzeichnis, geordnet nach Verfassern bzw. Sachtiteln, das ich durchsah. Der Schwerpunkt liegt auf der frühen Neuzeit, sehr viele sind monastischen Inhalts. Einige Notizen, natürlich ohne Autopsie:

Y 17 ist ein Betbüchlein von Bruder Andreas von Ruffach zu Keisersperg Barfüßer Ordens (Pergament), wobei der Handschriftencensus eine Edition ankündigt, ohne den Link auf die eigene Präsentation des Editionsberichts umgebogen zu haben:

https://www.handschriftencensus.de/23807

https://www.handschriftencensus.de/editionsbericht/E_Kune.html

Y 34 Buxheimensium liber benefactorum 1402-1766

Y 89 Memminger Chronik 288-1788 (459 S.). Das Datum 288 verweist auf die Chroniken von Wintergerst/Kimpel

https://www.geschichtsquellen.de/repOpus_04654.html

https://www.geschichtsquellen.de/repOpus_03120.html

Y 123 Zum lateinischen Arzneibuch des Johannes Paric aus Hall von 1466 finde ich im Netz nur (außer einem Eintrag im Register von Kristellers Iter) die Notiz von Lehmann-Haupt: Federzeichnungen 1929, S. 97: "Eine lateinische Handschrift medizinisch-naturwissenschaftlichen Inhaltes der Kantonsbibliothek zu Frauenfeld (Nr. Y 123) wurde laut Eintrag 1466 „per manus Johann. Paric' de hall" vollendet."

[Der erste Text in Y 123 ist

Pontius de S. Aegidio

= https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1025568133

Curae

auch in Wien 5305 (saec. XV)

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0751d_b0095_jpg.htm

London, Wellcome, MS.MSL.139 (saec. XIV)

https://books.google.de/books?id=QN07bKYNQMEC&pg=PA690

https://catalogue.wellcomelibrary.org/record=b2200471~S8

Siehe auch

https://books.google.de/books?id=CNLnAAAAMAAJ&q=%22contra+melancolicam+passionem%22

Die Pariser Handschriften des Werks:

https://dx.doi.org/10.3917/ahdlm.073.0063 (PDF)

So schon Kristeller nach den Datierten Hss.:

Datierte Handschriften 2, p. 117, no. 322. misc. XV (1466). Poncius de S. Egidio, cure omnium egritudinum, copied by Joh. Paric de Hall

Schreibervermerk online

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kantonsbibliothek_Thurgau#/media/File:Schreibervermerk_Johannes_Paric.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erste_Seite_(mit_Inhaltsverzeichnis_und_Randbemerkungen_des_Klosterarchivars).jpg ]

Y 155 Nikolaus Thomans Weißenhorner Chronik (Buxheimer Exemplar) war schon dem Editor Baumann 1876 bekannt, siehe den Nachtrag

https://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/FoXIIb547c/0809

[

2011 legten Marianne Luginbühl und Heinz Bothien in dem Buch "Meisterwerke des frühen Buchdrucks" einen Inkunabelkatalog vor, der anders als die meisten anderen solchen Verzeichnisse als Prachtband und Lesebuch konzipiert ist. Im Untertitel werden die Hauptprovenienzen genannt: "Die Inkunabel-Schätze der Kantonsbibliothek Thurgau aus den Klöstern von Ittingen, Fischingen und Kreuzlingen". Wolfgang Schmitz besprach den Band in der ZfBB 2012:

https://dx.doi.org/10.3196/1864295012595239

[Siehe auch

https://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=lib-006:2011:54::78 ]

Die Provenienzangaben wurden für Needhams IPI nicht ausgewertet.

Ich gebe auch hier nur eine kleine subjektive Auswahl.

Nr. 387 fehlt in meinem Lirer-Census in meiner Dissertation 1987, nachgetragen erst 2005:

https://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0511&L=INCUNABULA-L&P=R408&I=-3

Den Lirer Nr. 388 kannte ich dagegen. Dort bin ich auch zitiert. Er stammt aus der Büchersammlung des Lindauer Chronisten Jakob Lynß.

https://books.google.de/books?id=pcvWAAAAMAAJ&pg=PA38

Im Katalog gibt es leider nur dieses eine Stück von ihm.

Nr. 172 (Abbildung S. 136) enthält eine hübsche Federzeichnung mit den Wappen Montfort und Werdenberg.

Nr. 328 ist der von Hakelberg 2008 behandelte Richenbach-Einband (es gibt kein Register zu den Einbandangaben), der für einen Conrad Schuoler gebunden wurde:

Hakelbergs Aufsatz

https://www.freidok.uni-freiburg.de/data/9134

Zu Richenbach-Einbänden hier:

https://archiv.twoday.net/search?q=richenbach

Aus der Kartause Buxheim stammen die Nr. 67, 68, die natürlich über die Kartause Ittingen nach Frauenfeld kamen.

In dem 2014 erschienenen Band zur Freiburger Kartause befassen sich übrigens zwei Aufsätze mit Ittingen:

https://d-nb.info/1064213839/04

Nr. 585 gehörte ursprünglich Inzigkofen. Zu diesem Stift siehe hier

https://archiv.twoday.net/search?q=inzigkofen

Eine bisher unerkannte Inkunabel aus Inzigkofen wies ich nach in:

https://archiv.twoday.net/stories/967548920/ (das Fragezeichen möchte ich streichen)

Nr. 177 trägt den Vermerk "Ad confessorium in Pfullingen", was auf den Buchbestand des Beichtvaters des Klarissenkonvents zu beziehen sein wird.

Aus der Kartause Güterstein bei Urach kamen über Ittingen nach Frauenfeld die Nr. 99, 315, 592. Nr. 99 trägt einen Schenkungsvermerk des Kaplans Martin der Frauenkirche bei Kirchheim unter Teck an Güterstein. Überdurchschnittlich viele Stifter der Kartause Güterstein kamen aus Kirchheim unter Teck, aber diesen Martin finde ich nicht in Deigendeschs Güterstein-Monographie von 2001. Auch fehlen dort natürlich die Frauenfelder Inkunabeln. Die (heute abgegangene) Frauenkirche lag vor dem Oberen Tor von Kirchheim. Dort gab es in der Tat eine Kaplanei, siehe Rolf Götz in der Kirchheimer Stadtgeschichte (Kirchheim unter Teck, 2006, S. 174).

#fnzhss

Die Bibliothek kooperiert in erfreulicher Weise mit der Wikipedia und hat auch eine Kategorie auf Commons:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kantonsbibliothek_Thurgau

Zu den historischen Beständen:

https://www.kantonsbibliothek.tg.ch/xml_39/internet/de/application/f12510.cfm

Ich hatte 1999 und in den Folgejahren immer wieder Kontakt zu Alt-Kantonsbibliothek Heinz Bothien in Sachen Lassberg-Bibliothek. Dank eines Mäzens (der nicht genannt werden wollte) stieß meine Anregung, Bücher aus der Lassberg-Bibliothek der zerstückelten Hofbibliothek Donaueschingen zu erwerben, auf fruchtbaren Boden. Datenbank:

https://netbiblio.tg.ch/frau-lass3/ (Suche z.B. nach lass)

Im Handschriftencensus sind 14 Handschriften der Kantonsbibliothek erfasst.

https://www.handschriftencensus.de/hss/Frauenfeld

16 Digitalisate gibt es in e-codices.ch, vor allem frühneuzeitliche Handschriften Heinrich Murers:

https://www.e-codices.unifr.ch/de/list/kbt/Shelfmark/20/0

Als Katalog wird im Handschriftencensus zitiert:

Katalog der Thurgauischen Kantonsbibliothek, 1886, Frauenfeld 1887

Das ist aber nur eine sehr kurze Liste der Signaturen (Y = Handschriften, von 1 bis 193), wobei im Band beim Autor bzw. Titel nur unwesentlich mehr steht. Meine Bitte um einen Scan dieser Seiten 151-154 wurde postwendend erfüllt.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kbth_katalog_1886.pdf

Es existiert ein der Öffentlichkeit zugänglicher Karteikasten mit einem nicht mehr aktuellen maschinenschriftlichen Verzeichnis, geordnet nach Verfassern bzw. Sachtiteln, das ich durchsah. Der Schwerpunkt liegt auf der frühen Neuzeit, sehr viele sind monastischen Inhalts. Einige Notizen, natürlich ohne Autopsie:

Y 17 ist ein Betbüchlein von Bruder Andreas von Ruffach zu Keisersperg Barfüßer Ordens (Pergament), wobei der Handschriftencensus eine Edition ankündigt, ohne den Link auf die eigene Präsentation des Editionsberichts umgebogen zu haben:

https://www.handschriftencensus.de/23807

https://www.handschriftencensus.de/editionsbericht/E_Kune.html

Y 34 Buxheimensium liber benefactorum 1402-1766

Y 89 Memminger Chronik 288-1788 (459 S.). Das Datum 288 verweist auf die Chroniken von Wintergerst/Kimpel

https://www.geschichtsquellen.de/repOpus_04654.html

https://www.geschichtsquellen.de/repOpus_03120.html

Y 123 Zum lateinischen Arzneibuch des Johannes Paric aus Hall von 1466 finde ich im Netz nur (außer einem Eintrag im Register von Kristellers Iter) die Notiz von Lehmann-Haupt: Federzeichnungen 1929, S. 97: "Eine lateinische Handschrift medizinisch-naturwissenschaftlichen Inhaltes der Kantonsbibliothek zu Frauenfeld (Nr. Y 123) wurde laut Eintrag 1466 „per manus Johann. Paric' de hall" vollendet."

[Der erste Text in Y 123 ist

Pontius de S. Aegidio

= https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1025568133

Curae

auch in Wien 5305 (saec. XV)

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0751d_b0095_jpg.htm

London, Wellcome, MS.MSL.139 (saec. XIV)

https://books.google.de/books?id=QN07bKYNQMEC&pg=PA690

https://catalogue.wellcomelibrary.org/record=b2200471~S8

Siehe auch

https://books.google.de/books?id=CNLnAAAAMAAJ&q=%22contra+melancolicam+passionem%22

Die Pariser Handschriften des Werks:

https://dx.doi.org/10.3917/ahdlm.073.0063 (PDF)

So schon Kristeller nach den Datierten Hss.:

Datierte Handschriften 2, p. 117, no. 322. misc. XV (1466). Poncius de S. Egidio, cure omnium egritudinum, copied by Joh. Paric de Hall

Schreibervermerk online

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kantonsbibliothek_Thurgau#/media/File:Schreibervermerk_Johannes_Paric.jpg

"Schreibervermerk Johannes Paric" by Johannes Paric aus Hall - Johannes Paric aus Hall: Arzneibuch, Manuskript 1466. Kantonsbibliothek Thurgau, Y 123, Bl. 108r. Provenienz: Collegii Xlingen (Kloster Kreuzlingen).. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erste_Seite_(mit_Inhaltsverzeichnis_und_Randbemerkungen_des_Klosterarchivars).jpg ]

Y 155 Nikolaus Thomans Weißenhorner Chronik (Buxheimer Exemplar) war schon dem Editor Baumann 1876 bekannt, siehe den Nachtrag

https://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/FoXIIb547c/0809

[

"Wappen der Herren von Neyffen, Grafen zu Marstetten, 1530" by Nikolaus Thoman - Nikolaus Thoman: Chronik von Weissenhorn, Manuskript [um 1600]. Kantonsbibliothek Thurgau, Y 155. Provenienz: Kartause Buxheim.. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons.

2011 legten Marianne Luginbühl und Heinz Bothien in dem Buch "Meisterwerke des frühen Buchdrucks" einen Inkunabelkatalog vor, der anders als die meisten anderen solchen Verzeichnisse als Prachtband und Lesebuch konzipiert ist. Im Untertitel werden die Hauptprovenienzen genannt: "Die Inkunabel-Schätze der Kantonsbibliothek Thurgau aus den Klöstern von Ittingen, Fischingen und Kreuzlingen". Wolfgang Schmitz besprach den Band in der ZfBB 2012:

https://dx.doi.org/10.3196/1864295012595239

[Siehe auch

https://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=lib-006:2011:54::78 ]

Die Provenienzangaben wurden für Needhams IPI nicht ausgewertet.

Ich gebe auch hier nur eine kleine subjektive Auswahl.

Nr. 387 fehlt in meinem Lirer-Census in meiner Dissertation 1987, nachgetragen erst 2005:

https://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0511&L=INCUNABULA-L&P=R408&I=-3

Den Lirer Nr. 388 kannte ich dagegen. Dort bin ich auch zitiert. Er stammt aus der Büchersammlung des Lindauer Chronisten Jakob Lynß.

https://books.google.de/books?id=pcvWAAAAMAAJ&pg=PA38

Im Katalog gibt es leider nur dieses eine Stück von ihm.

Nr. 172 (Abbildung S. 136) enthält eine hübsche Federzeichnung mit den Wappen Montfort und Werdenberg.

Nr. 328 ist der von Hakelberg 2008 behandelte Richenbach-Einband (es gibt kein Register zu den Einbandangaben), der für einen Conrad Schuoler gebunden wurde:

Hakelbergs Aufsatz

https://www.freidok.uni-freiburg.de/data/9134

Zu Richenbach-Einbänden hier:

https://archiv.twoday.net/search?q=richenbach

Aus der Kartause Buxheim stammen die Nr. 67, 68, die natürlich über die Kartause Ittingen nach Frauenfeld kamen.

In dem 2014 erschienenen Band zur Freiburger Kartause befassen sich übrigens zwei Aufsätze mit Ittingen:

https://d-nb.info/1064213839/04

Nr. 585 gehörte ursprünglich Inzigkofen. Zu diesem Stift siehe hier

https://archiv.twoday.net/search?q=inzigkofen

Eine bisher unerkannte Inkunabel aus Inzigkofen wies ich nach in:

https://archiv.twoday.net/stories/967548920/ (das Fragezeichen möchte ich streichen)

Nr. 177 trägt den Vermerk "Ad confessorium in Pfullingen", was auf den Buchbestand des Beichtvaters des Klarissenkonvents zu beziehen sein wird.

Aus der Kartause Güterstein bei Urach kamen über Ittingen nach Frauenfeld die Nr. 99, 315, 592. Nr. 99 trägt einen Schenkungsvermerk des Kaplans Martin der Frauenkirche bei Kirchheim unter Teck an Güterstein. Überdurchschnittlich viele Stifter der Kartause Güterstein kamen aus Kirchheim unter Teck, aber diesen Martin finde ich nicht in Deigendeschs Güterstein-Monographie von 2001. Auch fehlen dort natürlich die Frauenfelder Inkunabeln. Die (heute abgegangene) Frauenkirche lag vor dem Oberen Tor von Kirchheim. Dort gab es in der Tat eine Kaplanei, siehe Rolf Götz in der Kirchheimer Stadtgeschichte (Kirchheim unter Teck, 2006, S. 174).

#fnzhss

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 23:58 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Etwas obskurer Viewer, die Auflösung könnte besser sein. Die Einträge enthalten Provenienzangaben.

https://www.sbt.ti.ch/bclu/?m=fantico

https://www.sbt.ti.ch/bclu/?m=fantico

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 19:14 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Wikisource-Benutzer Darklingou hat eine Reihe von Digitalen Bibliotheken auf

https://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen

ergänzt. Darunter auch

https://lbezone.ust.hk/rse/?s=*&sort=pubyear&order=asc&fq=lang_cc_German&show_result_ui=gallery&scopename=rare-books

https://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen

ergänzt. Darunter auch

https://lbezone.ust.hk/rse/?s=*&sort=pubyear&order=asc&fq=lang_cc_German&show_result_ui=gallery&scopename=rare-books

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 19:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://elk-wue.gbv.de/index.php?id=7

Bisher 77 Kirchenkampfschriften und 3 Totentanzlieder.

Auf https://pionlib.de/kirchenkampf habe ich auf Anhieb keinen Online-Filter für die 105 Digitalisate gefunden.

Bisher 77 Kirchenkampfschriften und 3 Totentanzlieder.

Auf https://pionlib.de/kirchenkampf habe ich auf Anhieb keinen Online-Filter für die 105 Digitalisate gefunden.

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 18:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.righttoresearch.org/resources/OpenResearchGlossary/index.shtml

Via

https://twitter.com/OpenAccessHSS (News, resources and debates about open access in the Humanities and Social Sciences)

Via

https://twitter.com/OpenAccessHSS (News, resources and debates about open access in the Humanities and Social Sciences)

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 18:36 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 18:22 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ulrich Schnakenberg: Rezension zu: Kruft, Anton; van Lith, Hans; Keuning, Ralph; Scholte, Rob (Hrsg.): Jan Sluijters oorlogprenten, 1915–1919. Politieke oorlogsprenten uit de Nieuwe Amsterdammer. Zwolle 2014 / de Ranitz, Ariane: Louis Raemaekers 'Armed with Pen and Pencil'. How a Dutch cartoonist became world famous during the First World War. Roermond 2014 / Gardes, Jean-Claude (Hrsg.): La guerre après la guerre. L’Echo de la grande guerre dans la caricature (1918–2014). Brest 2013, in: H-Soz-Kult, 23.07.2015, https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-24671 .

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 18:17 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://akon.onb.ac.at/

75.000 Ansichtskarten der ÖNB Wien sind online.

Gut: "An allen Inhalten, die von der ÖNB ins Netz gestellt werden, macht die ÖNB kein eigenes urheberrechtliches Verwertungsrecht geltend. Sie erklärt sich insofern auch mit einer Nachnutzung von über die ÖNB-Website abrufbaren Inhalten ausdrücklich einverstanden. Es wird darauf hingewiesen, dass Rechte Dritter für jede Form der Nachnutzung individuell zu klären sind."

Via

https://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=37600

75.000 Ansichtskarten der ÖNB Wien sind online.

Gut: "An allen Inhalten, die von der ÖNB ins Netz gestellt werden, macht die ÖNB kein eigenes urheberrechtliches Verwertungsrecht geltend. Sie erklärt sich insofern auch mit einer Nachnutzung von über die ÖNB-Website abrufbaren Inhalten ausdrücklich einverstanden. Es wird darauf hingewiesen, dass Rechte Dritter für jede Form der Nachnutzung individuell zu klären sind."

Via

https://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=37600

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 17:58 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Herr ev. Kirchenpfleger P. wohnhaft zu R., wirkend in W., wies mich freundlicherweise auf

https://www.wkgo.de/

hin.

Bei den Biographien z.B.

Butz, Andreas: Schmid, Eugen, in: Württembergische Kirchengeschichte Online, 2015

https://www.wkgo.de/cms/article/index/schmid-eugen (Permalink)

keine GND-Nutzung, keine Links, keine Möglichkeit der Nachnutzung.

Auch bei den Orten hat man nichts von Wikipedia gelernt (Querverweise, Einzelnachweise, Weblinks, Bebilderung usw.).

Seit wann zitiert man die BWKG als BfWKG??

Insgesamt aus meiner Sicht: sehr enttäuschend.

https://www.wkgo.de/

hin.

Bei den Biographien z.B.

Butz, Andreas: Schmid, Eugen, in: Württembergische Kirchengeschichte Online, 2015

https://www.wkgo.de/cms/article/index/schmid-eugen (Permalink)

keine GND-Nutzung, keine Links, keine Möglichkeit der Nachnutzung.

Auch bei den Orten hat man nichts von Wikipedia gelernt (Querverweise, Einzelnachweise, Weblinks, Bebilderung usw.).

Seit wann zitiert man die BWKG als BfWKG??

Insgesamt aus meiner Sicht: sehr enttäuschend.

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 17:47 - Rubrik: Kirchenarchive

https://filstoria.hypotheses.org/12363

Es gibt auch einige Inkunabeln mit miserablen Metadaten, z.B. muss man erst ziemlich herumsuchen, bis man feststellt, dass ein Digitalisat (wie üblich keine Permalinks sichtbar!) der unter

https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M43764.htm

verzeichnete Druck ist. Der GW hat den Link nicht, wobei sich als Erklärung anbietet:

a) er kennt ihn nicht

b) er kennt ihn, aber die Datenbank wird ja nur monatlich (?) aktualisiert

c) er verlinkt ihn nicht, da er keinen praktikablen Link findet.

Es gibt auch einige Inkunabeln mit miserablen Metadaten, z.B. muss man erst ziemlich herumsuchen, bis man feststellt, dass ein Digitalisat (wie üblich keine Permalinks sichtbar!) der unter

https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M43764.htm

verzeichnete Druck ist. Der GW hat den Link nicht, wobei sich als Erklärung anbietet:

a) er kennt ihn nicht

b) er kennt ihn, aber die Datenbank wird ja nur monatlich (?) aktualisiert

c) er verlinkt ihn nicht, da er keinen praktikablen Link findet.

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 16:56 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 16:41 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Direktor der Dombibliothek Hildesheim starb im Alter von nur 63 Jahren

https://www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/bistum/nachrichten.html?f_action=show&f_newsitem_id=22860

https://www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/bistum/nachrichten.html?f_action=show&f_newsitem_id=22860

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 16:38 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Buch von Gerda Kircher 1933 ist online:

https://digital.blb-karlsruhe.de/id/2945586

Siehe auch

https://www.kunsthalle-karlsruhe.de/de/ausstellungen/die-meister-sammlerin.html

https://archiv.twoday.net/search?q=karoline+luise

https://digital.blb-karlsruhe.de/id/2945586

Siehe auch

https://www.kunsthalle-karlsruhe.de/de/ausstellungen/die-meister-sammlerin.html

https://archiv.twoday.net/search?q=karoline+luise

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 16:35 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://heise.de/-2760473

Besser wäre ein Repositorium, das die Langzeitarchivierung zusichert und Permalinks bietet.

Besser wäre ein Repositorium, das die Langzeitarchivierung zusichert und Permalinks bietet.

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 16:31 - Rubrik: Filmarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/koran-eines-der-aeltesten-textfragmente-entdeckt-a-1044775.html

Zur Mingana-Collection, in der die Fragmente aus der Zeit um 600 jetzt entdeckt wurden, existiert ein Eintrag in Archivalia:

https://archiv.twoday.net/stories/5810733/

Zur Mingana-Collection, in der die Fragmente aus der Zeit um 600 jetzt entdeckt wurden, existiert ein Eintrag in Archivalia:

https://archiv.twoday.net/stories/5810733/

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 16:27 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wieder eine wichtige und hellsichtige Analyse zum Stand von Open Access, die Prämissen der Harnadianer in Frage stellt:

https://poynder.blogspot.co.uk/2015/07/emerald-group-publishing-tests-zen.html

https://poynder.blogspot.co.uk/2015/07/emerald-group-publishing-tests-zen.html

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 16:24 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://dx.doi.org/10.7891/e-manuscripta-34083

Siehe auch

https://de.wikipedia.org/wiki/Johanniskirche_%28Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd%29

Update:

https://data.onb.ac.at/AKON/AK093_518

Siehe auch

https://de.wikipedia.org/wiki/Johanniskirche_%28Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd%29

Update:

https://data.onb.ac.at/AKON/AK093_518

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 16:21 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fragt Thomas Tunsch aus Anlass des REM-Streits:

https://thtbln.blogspot.de/2015/07/wem-gehort-das-kulturelle-erbe.html

Ich darf auch an meinen programmatischen Beitrag "Kulturgut muss frei sein" erinnern:

https://archiv.twoday.net/stories/4477824/

https://thtbln.blogspot.de/2015/07/wem-gehort-das-kulturelle-erbe.html

Ich darf auch an meinen programmatischen Beitrag "Kulturgut muss frei sein" erinnern:

https://archiv.twoday.net/stories/4477824/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es ist natürlich ungerecht, am Tag 2 zu mosern, aber aus meiner Sicht gab es empfindliche Einschränkungen meiner bisherigen Nutzungspraxis.

Zur Website:

https://archiv.twoday.net/stories/1022461787/

Ich schätzte bisher einen bequemen internetfähigen PC-Arbeitsplatz. Pustekuchen! Die gibt es noch nicht und wenn es sie in absehbarer Zeit geben wird, werden die Juristen auch die mit Beschlag belegen!

Bücher vor 1850 müssen im Sonderlesesaal (nur bis 18 uhr geöffnet) benutzt werden (alle Plätze belegt), nun auch alle vor 1920 im Lesesaal bzw. in einem der Lesesäle, aber auch dort war in meiner Anwesenheit heute von 11 bis 14 Uhr

KEIN EINZIGER ARBEITSPLATZ FREI.

Im Sonderlesesaal ließ ich eine Juristin vertreiben, um kurz einige Bände AGB durchzusehen, worauf ich nachträglich im Foyer angegriffen wurde. Das sei frech, für eine so kurze Nutzung jemand zu vertreiben, obwohl doch alle Arbeitsplätze belegt seien!

Klar sind Bibliotheken auch Orte des Studiums mit eigenen Unterlagen, aber etwas läuft entschieden schief, wenn Nutzer des Buchbestands keinen Arbeitsplatz mehr finden!!!!!

Es war doch absolut absehbar, dass sich die gleiche Überfüllung wie bei der HU Berlin 2010 ergeben würde:

https://log.netbib.de/archives/tag/hu/

Bildimpressionen:

https://twitter.com/Archivalia_kg/status/623812827409707008

https://twitter.com/Archivalia_kg/status/623800958556966912

https://twitter.com/Archivalia_kg/status/623800381945085952

.

Zur Website:

https://archiv.twoday.net/stories/1022461787/

Ich schätzte bisher einen bequemen internetfähigen PC-Arbeitsplatz. Pustekuchen! Die gibt es noch nicht und wenn es sie in absehbarer Zeit geben wird, werden die Juristen auch die mit Beschlag belegen!

Bücher vor 1850 müssen im Sonderlesesaal (nur bis 18 uhr geöffnet) benutzt werden (alle Plätze belegt), nun auch alle vor 1920 im Lesesaal bzw. in einem der Lesesäle, aber auch dort war in meiner Anwesenheit heute von 11 bis 14 Uhr

KEIN EINZIGER ARBEITSPLATZ FREI.

Im Sonderlesesaal ließ ich eine Juristin vertreiben, um kurz einige Bände AGB durchzusehen, worauf ich nachträglich im Foyer angegriffen wurde. Das sei frech, für eine so kurze Nutzung jemand zu vertreiben, obwohl doch alle Arbeitsplätze belegt seien!

Klar sind Bibliotheken auch Orte des Studiums mit eigenen Unterlagen, aber etwas läuft entschieden schief, wenn Nutzer des Buchbestands keinen Arbeitsplatz mehr finden!!!!!

Es war doch absolut absehbar, dass sich die gleiche Überfüllung wie bei der HU Berlin 2010 ergeben würde:

https://log.netbib.de/archives/tag/hu/

Bildimpressionen:

https://twitter.com/Archivalia_kg/status/623812827409707008

.@Archivalia_kg wo ist der parkscheinautomat? das sieht aus wie in einer #tiefgarage mit den sprinklern an der decke und dem sichtbeton.

— Eric Steinhauer (@esteinhauer) 22. Juli 2015

https://twitter.com/Archivalia_kg/status/623800958556966912

https://twitter.com/Archivalia_kg/status/623800381945085952

.

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Juli 2015, 16:06 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bemängelt zurecht Matthias Rehbein:

https://www.matthiasrehbein.de/2015/07/21/zeitungsarchive-open-access/

https://www.matthiasrehbein.de/2015/07/21/zeitungsarchive-open-access/

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Juli 2015, 16:03 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 21. Juli 2015, 17:50 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine besonders hässliche Website, auf der man nichts mehr findet (Test: wo gibt es Infos über die Öffnungszeiten, wie komme ich schnellstmöglich an die EZB/DBIS bzw. zu den Digitalen Sammlungen?) bestätigt das eherne Gesetz, dass mit viel Geld meist auch viel Schrott erzeugt wird.

https://www.ub.uni-freiburg.de/

PS: Die Öffnungszeiten sind noch nicht online. Es gibt wie bisher die ekelhafte Zweiklassengesellschaft. 24 h nur für Unimitglieder, alle anderen müssen ab 20 Uhr draußen bleiben.

Zum Vergleich:

UB Stuttgart 8-22

UB Heidelberg: 8:30-1:00

UB Tübingen 8-24

https://www.ub.uni-freiburg.de/

PS: Die Öffnungszeiten sind noch nicht online. Es gibt wie bisher die ekelhafte Zweiklassengesellschaft. 24 h nur für Unimitglieder, alle anderen müssen ab 20 Uhr draußen bleiben.

Zum Vergleich:

UB Stuttgart 8-22

UB Heidelberg: 8:30-1:00

UB Tübingen 8-24

KlausGraf - am Dienstag, 21. Juli 2015, 16:59 - Rubrik: Bibliothekswesen

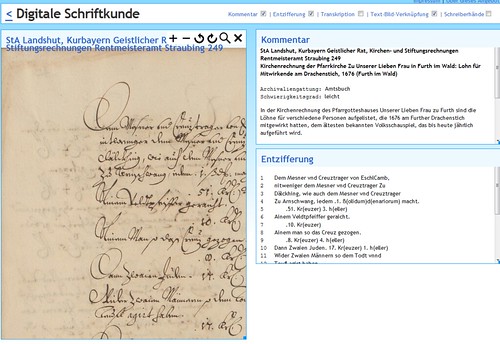

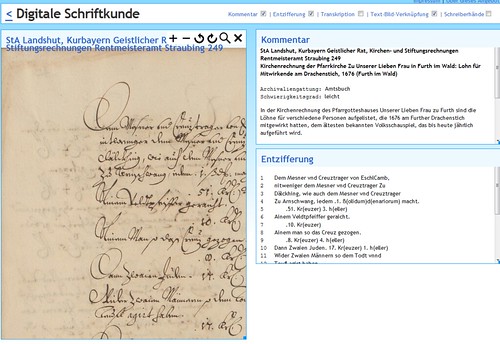

Der bayerischen Staatsarchive:

https://www.gda.bayern.de/DigitaleSchriftkunde/

Die Einteilung in Schwierigkeitsgrade kann ich teilweise nicht nachvollziehen.

Via

https://histbav.hypotheses.org/4038

https://www.gda.bayern.de/DigitaleSchriftkunde/

Die Einteilung in Schwierigkeitsgrade kann ich teilweise nicht nachvollziehen.

Via

https://histbav.hypotheses.org/4038

KlausGraf - am Dienstag, 21. Juli 2015, 15:53 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Stadtarchiv Speyer hat infolge des Wechsels auf Digitalgeräte zwei funktionierende Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessgeräte der Fa. Lufft (Modell 8147.R11 Temperatur-Messgerät, Thermometer -5 bis +58 °C -)

gegen Spende abzugeben.

Ein Stapel Messblätter ist dabei.

- Die Geräte sind vergeben.

gegen Spende abzugeben.

Ein Stapel Messblätter ist dabei.

- Die Geräte sind vergeben.

NFromm - am Dienstag, 21. Juli 2015, 07:58 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nachweis von Digitalisaten der ULB Düsseldorf:

https://www.rambow.de/die-hugenotten-in-deutschland.html

https://www.rambow.de/die-hugenotten-in-deutschland.html

KlausGraf - am Montag, 20. Juli 2015, 21:07 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Meine dreiteilige Artikelserie soll verdeutlichen, welchen nicht ganz bescheidenen Ertrag die Auswertung eines regionalen Urkundenregesten-Werks für die deutsche Literatur des Mittelalters bzw. deren Autoren erbringt.

Es geht um

Die Urkunden des Stifts Buchau. Regesten 819-1500. Bearbeitet von Rudolf Seigel, Eugen Stemmler und Bernhard Theil (= Inventare der nichtstaatlichen Archive in Baden-Württemberg 36). Stuttgart 2009

Leider gibt es keinen E-Text des Bandes im Netz, und die Regesten sind in der Findmitteldatenbank des Landesarchivs Baden-Württemberg nicht präsent. Bedauerlicherweise fehlt ein Sachregister. Es gibt zwar S. 702 ein Lemma Notare, doch sind dort keinesfalls alle auftretenden Notare erfasst. Es fehlen etwa Ulrich Molitoris (der bekannte Autor, siehe etwa ²VL und GND) und Johann Nägelin, beide als bischöflich konstanzische Notare aufgeführt.

Außer Königschlacher (und Stegmüller) werde ich behandeln:

II: Heinrich und Johannes Jäck, Geistliche aus Biberach

[ https://archiv.twoday.net/stories/1022462657/ ]

III: Zur Familie des Schussenrieder Abts Heinrich Österreicher

[ https://archiv.twoday.net/stories/1022464692/ ]

Peter Königschlacher, Schulmeister, Stadtschreiber und Notar. Mit einem Exkurs zu Heinrich Stegmüller

Ein Peter Königschlacher ist von 1428 bis 1462 in den Buchauer Urkunden belegt.

Nr. 291 1428 Juli 31 Heiligkreuztal

Notariatsinstrument des Petrus Schmidmaier gen. Ku+ingslacher aus Ingolstadt (Ingelstatt), Eichstätter Diözese, verheirateter Kleriker und Schulrektor der Stadt Riedlingen, kaiserlicher öffentlicher Notar

Zeuge u.a.: Heinrich von Wiesensteig (Wisenstaig), Schulrektor in Buchau, Kleriker der Konstanzer Diözese.

EXKURS: Heinrich Stegmüller von Wiesensteig

Nr. 324 1435 April 23

Schulmeister zu Buchau (so auch in den weiteren Belegen bis auf 1445)

Nr. 346 1437 April 1

Nr. 349 1437 November 11

Rest seines Siegels erhalten

Nr. 361 1440 Juni 2

Sein Siegel stark beschädigt

Nr. 371 1441 November 16

sein beschädigtes Siegel 1971 restauriert

Nr. 411 1445 September 1

Stadtschreiber zu Buchau

2010 konnte ich zum ehemals Cod. 494 der Donaueschinger Hofbibliothek hier melden:

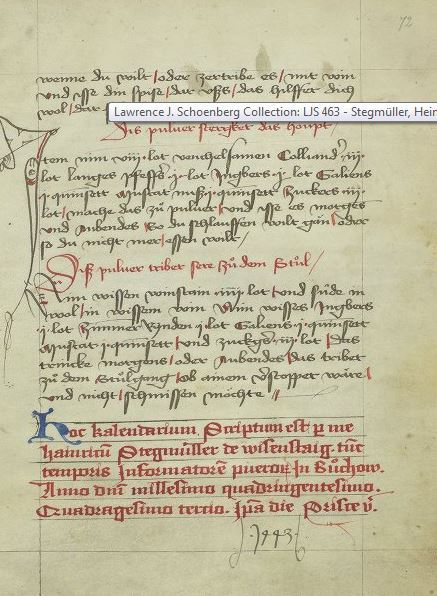

https://archiv.twoday.net/stories/8418200/

"Der in Buchau 1443 geschriebene Kalender des Heinrich Stegmüller von Wiesensteig wurde 2004 von Lawrence J. Schoenberg erworben und wurde jetzt von der UPenn digitalisiert:

https://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4842563 "

Ulmschneiders Lucidarius-Monographie von 2011 hielt die Handschrift noch für verschollen:

https://archiv.twoday.net/stories/1022452777/

Siehe auch

https://www.handschriftencensus.de/7307 (ohne Hinweis auf meinen Beitrag in Archivalia)

Stegmüllers GND

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1012716872

Erwähnungen Stegmüllers in Bernhard Theils Buchau-Monographie 1994

https://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/42/406 (Register)

Entgegen den Angaben bei Theil und der GND ist der aus Wiesensteig stammende Buchauer Schulmeister und Stadtschreiber Heinrich Stegmüller noch 1445 belegt. Am Erstbeleg 1428 hat sich nichts geändert.

FORTSETZUNG Königschlacher

Nr. 388 1443 Januar 15

Notariatsinstrument des Petrus Ku+ingschlacher, Schulmeister zu Saulgau, offener geschworener kaiserlicher Schreiber

ebenso Nr. 391 (1443)

Nr. 399 1444 September 27

Notariatsinstrument des Petrus Küngschlacher aus Ingolstadt, Eichstätter Diözese, Schulrektor in Saulgau, öffentlicher kaiserlicher Notar

ebenso Nr. 404 (1445): verheirateter Kleriker der Diözese Konstanz

ebenso Nr. 409 (1445)

ebenso Nr. 415 (1446, Saulgau)

Nr. 446 (1448)

Nr. 456 (1449)

Nr. 460 (1449)

Nr. 462 (1449, Buchau)

Nr. 405 1445 April 13

siegelt als Schulmeister in einer Saulgauer Urkunde

ebenso Nr. 576 (1461)

Nr. 581 1462 Januar 17 Buchau

Notariatsinstrument des Peter Ku+ingschlacher, Schulmeister, Stadtschreiber zu Saulgau und kaiserlicher Schreiber über ein Zeugenverhör

Nr. 782 von 1479 undatierte Beglaubigung (Adelindis-Urkunde). Siehe dazu auch

https://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-564042

Recht typisch ist, dass die spärliche Forschungsliteratur zu Königschlacher bislang nicht in der Lage war, die zerstreuten biographischen Notizen zusammenzuführen. Deutliche Kritik muss an Peter Stahl und Peter-Johannes Schuler geübt werden, wobei zu letzterem auf die hier zusammengetragenen Materialien

https://archiv.twoday.net/search?q=peter+johannes+schuler

hingewiesen werden muss.

GND

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=103138692

Der Würzburger Altgermanist Peter Stahl schrieb im Verfasserlexikon 2. Auflage Bd. 5 (1985), Sp. 105f. einen kurzen Artikel über "Königschlacher, Peter", in dem er die Identität des Riedlinger Schulmeisters (1428-1438) mit dem Heidelberger Studenten aus Saulgau (1447 immatrikuliert, 1449 Bacc.) anzweifelte ("ungewiß"). K. sei als Schulmeister in Saulgau (1463) und 1472/81 in Waldsee als Schulrektor, Stadtschreiber und Notar belegt. In Waldsee übertrug er 1472 für Georg II. Truchsess von Waldburg den "Liber de natura rerum" des Thomas von Cantimpré, wobei ihm anders als Konrad von Megenberg und Michael Baumann ein Text der zweiten Redaktion vorlag.

Weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit (siehe die Standortnachweise im KVK) publizierte Peter Stahl in Finnland: Das 'Buch von Naturen der Ding' des Peter Königschlacher. Jyväskylä 1998, dem er auf CD-ROM eine vollständige Edition des Textes der nur im - reich illustrierten - Stuttgarter Cod. med. et phys. 2° 15 überlieferten Übersetzung beigab.

https://www.handschriftencensus.de/15017

Schlussschrift aus S. 569 des PDFs auf der CD:

Explicit. [266rb] Petrus Königschlacher, rector scolarum et prothonotarius

opidi Wallsee, transtulit hunc librum de naturis rerum de latino in

wlgaricum ad instanciam generosi et nobilis viri domini Geory, dapiferi de

Waltpurg, quam prima translationem incepit in capite Aprili et finiuit

jncauda septembris anno domini Mo ccclxxijo. Placet vt quiuis expertus jn

arte transferendi opus illud pie corrigat, superfluum refecet et diminutum

supleat. Nulli autem quantecumque autoritatis jn arte tamen transferendi

non edocto licet hoc translatum quicuismodo examinare, corrigere, seu infringere vt quidam persumptuosi apud quandam translationem retroactis

temporibus primofactam arrogancie signo conati se intromiserunt qui tum interpretis indigni sed nec hodie Bachantis non deferuerunt.

Unverständlich ist, wieso Stahl die Ausführungen von Traude-Marie Nischik: Das volkssprachige Naturbuch ... Tübingen 1986, S. 297 (im Literaturverzeichnis Stahls genannt!) zum autographen Status des Stuttgarter Manuskripts (aufgrund eines Schriftvergleichs mit einer Wolfegger Urkunde von 1479) ignoriert, desgleichen ihre Belege aus Wolfegger Urkunden.

Aus der gleichen Buchmalerwerkstatt stammen angeblich (vgl. Stahl 1998, S. 25 nach Alfred Walz) das Stuttgarter Truchsessen-Gebetbuch Cod. brev. 12

https://www.handschriftencensus.de/2921 (mit Link zum Stuttgarter Digitalisat)

das Brevier des Schussenrieder Abts Österreicher Cod. brev. 113,

[ https://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz411132377 ]

Österreichers Columella-Übersetzung im Cod. cam. et oec. 2° 1

https://www.handschriftencensus.de/19985 (mit Link zum Digitalisat)

sowie der Heidelberger Cod. Sal. XI, 4 (noch nicht online). Weitere Zuschreibungen referiert Jeffrey Hamburger in seiner Studie (in: Art de l'enluminure 53, 2015) über das Brevier Cod. brev. 113, wovon mir der Autor freundlicherweise Korrekturfahnen zugänglich gemacht hat.

https://www.art-enluminure.com/numero-53/un-premontre-purgatoire-livre-prieres-d-heinrich-osterreicher/un-premontre-purgatoire.38177.php#article_38177

Regina Cermann nennt in: Stadt, Schloss und Residenz Urach. Regensburg 2014, S. 64f. Anm. 54 für den im Bodenseeraum 1463/91 tätigen Buchmaler außer den von Stahl genannten Handschriften:

Zürich, ZB, Rh 9

Stuttgart, WLB, HB I 232

Bregenz, Landesmuseum, P 34 (Antiphonar, für das Damenstift Buchau am Federsee? um 1475/80)

Stuttgarter Königschlacher-Handschrift, Ausschnitt Bl. 40v

Stuttgarter Königschlacher-Handschrift, Ausschnitt Bl. 40v

Zum Werk zusammenfassend:

https://books.google.de/books?id=hSnyPKXRsqIC&pg=PA38

Dass es keine weitere Verbreitung ergeben hat, erklärt Stahl 1998, S. 48f. schlüssig mit der Exklusivität der Handschrift, der Konkurrenz der Drucke von Megenbergs Bearbeitung und der geringen Attraktivität von Königschlachers verbum-de-verbo-Übersetzung.

Für die Belege zu Königschlacher ist von Stahl 1998, S. 29-35 auszugehen, wobei aber bei näherem Hinsehen eine wenig sorgfältige Arbeitsweise zu bemängeln ist.

Stahl konnte durch genaue Betrachtung der weitgehend, aber nicht vollständig identischen Notariatssignete den älteren Königschlacher vom Jüngeren (sicher sein Sohn) unterscheiden. Für den Älteren gibt Stahl eine Urkunde von 1428 an, die Signete für den Jüngeren, der sich Baccalarious nennt und daher mit dem Heidelberger Studenten gleichgesetzt werden darf, stammen nach ihm aus den Jahren 1472, 1480 und 1487. Aber zu 1472 gibt es gar keinen Beleg, gemeint ist wohl 1479.

Stahl hat zum Älteren 13 Urkunden von 1428 Juli 31 (siehe oben) bis 1449 August 25. Er hieß eigentlich Petrus Schmidmaier, war verheirateter Kleriker und stammte aus Ingolstadt (so 1428). Dass er Schulrektor in Riedlingen in der Urkunde genannt wird, verschweigt Stahl S. 31. Die Formulierung "siegelt mit seinem Notariatszeichen" ist irreführend, es handelt sich um eine Beglaubigung.

1435 ist er noch als Schulmeister in Riedlingen belegt. Diese Heiligkreuztaler Urkunde nannte Stahl im Verfasserlexikon, nicht aber 1998!

https://archive.org/stream/UrkundenbuchDesKlostersHeiligkreuztal2#page/n163/mode/2up

Nach der Geschichte des humanistischen Schulwesens 1 (1912), S. 247

https://hdl.handle.net/2027/uc1.b4519107?urlappend=%3Bseq=261 (US) amtierte er in Riedlingen aber noch 1438. Dies lässt sich durch die Urkunde 1438 November 3 (Staatsarchiv Sigmaringen Dep. 38 T 1 Nr. 15) bestätigen:

https://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-293705

Anschließend war Königschlacher Schulmeister in Saulgau (ab 1443 bei Stahl).

Stahl geht davon aus, dass ab 1463 der Heidelberger Absolvent, also der Sohn, als Notar und Schulmeister von Saulgau in den Urkunden erscheint. Methodisch schlüssig ist dies keineswegs, da das älteste von Stahl für den Sohn angeführte Notariatsinstrument aus dem Jahr 1479 stammt. Damals war er Schulmeister und Stadtschreiber in Waldsee (so noch 1487). Erstmals in Waldsee ist er in Stahls Material 1471 nachzuweisen. Nach der älteren Sekundärliteratur (Geschichte des humanistischen Schulwesens wie oben S. 45, 448) war er in Waldsee ab 1461 tätig (bis 1481).

Ohne Überprüfung darf Peter-Johannes Schuler: Notare Südwestdeutschlands. Textband. Stuttgart 1987, S. 243 Nr. 695 s.v. Königsschlachter (von Stahl nicht berücksichtigt!) nichts geglaubt werden! Bis auf Burgers Stadtschreiber habe ich alle Quellen des Sammelnachweises in Anm. 2 überprüft. Auch Wagners Gelehrtenschulen sind online:

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ulbdsp/periodical/pageview/5700872

Der Beleg für 1492 bei Schuler bezieht sich auf Vera Sacks Angaben zu einem handschriftlichen Formelbuch in einer Freiburger Inkunabel aus dem Stift Waldsee.

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0024c_b1600_JPG.htm

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0024a_c0486_JPG.htm

Die dort genannten Akten berechtigen keineswegs ohne Autopsie zu einem Beleg 1492. Nach Joachim Fischer (RJKG 24, 2005, S. 198) stammt ein Notariatsinstrument Königschlachers über die Verpflichtungen des Johannes Flach in dieser Sammlung von 1478.

Einer Überprüfung bedarf auch Schulers Angabe, Königschlacher sei vor 1472 Stadtschreiber und Schulmeister in Ravensburg gewesen. Möglicherweise bezieht sich das auf das von ihm genannte Notariatsinstrument von 1472 im Stadtarchiv Ravensburg (U 149).

Nischik fand Königschlacher als Schulmeister in Waldsee 1467/82 in fünf Urkunden des Waldburg'schen Archivs in Wolfegg.

1463 Juni 21 ist Königschlacher noch Schulmeister zu Saulgau (ebenso noch 1465, Stahl 1998, S. 32f.) und Tochtermann des Saulgauer Bürgers Heinz Pur.

https://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-1123022

Bei Stahl fehlt der Beleg zu 1460 im Fürstenbergischen UB

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/5821620

und auch die Hedinger Urkunde von 1452:

https://hdl.handle.net/2027/hvd.hnmv1c?urlappend=%3Bseq=40

Zu ergänzen ist auch eine Erwähnung zu 1480. Damals "appellierte Abt Heinrich [von Schussenried] über Peter Kungschlacher, Schulmeister und Stadtschreiber zu Waldsee und kaiserlicher Notar, in Anwesenheit der Zeugen Ulrich Machner, Schreiber des Johannes Truchseß zu Waldburg, und Rudolf Spiegel, dessen Waibel, an Kaiser Friedrich."

https://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1147389

Wenn der Saulgauer Schulmeister PK bis 1465 belegt ist, der Schulmeister PK in Waldsee aber schon 1461 tätig war, dann könnte dies darauf hindeuten, dass Stahl mit seiner Trennung der Belege von Vater und Sohn falsch liegt. Man müsste das Notariatsinstrument Nr. 581 von 1462 aus den Buchauer Regesten (nicht bei Stahl) prüfen, ob es tatsächlich dem Jüngeren angehört.

[Volker Trugenberger verdanke ich einen Scan: Tatsächlich zeigt es das Signet des Jüngeren!]

Es ist methodisch nicht haltbar, wenn Stahl den Schnitt offenbar bei dem Baccalaureus-Examen des Jüngeren 1449 macht. Ohne Kenntnis der Ausfertigungen möchte ich derzeit eher vermuten, dass der jüngere PK gar kein Schulmeister in Saulgau war, die Belege für den Älteren also von 1428 bis 1465 reichen. Abgesehen vom Heidelberger Studium wäre der Jüngere, der Cantimpré-Übersetzer von 1472, ab 1461 in Waldsee greifbar (dort tätig bis 1487). Da jederzeit noch weitere Dokumente zu beiden Personen auftauchen können, sind solche Mutmaßungen aber nur mit äußerster Vorsicht aufzunehmen.

Eine weitere Möglichkeit der Unterscheidung von Vater und Sohn könnten erhaltene Siegel sein. Stahl sagt dazu freilich nichts.

Zur Familie Königschlachers sei auf den Hinweis von Stahl 1998, S. 33 auf einen Wiener Studenten (1437) Johannes Künigslaher aus Riedlingen, examiniert 1439

https://www.univie.ac.at/archiv/artreg/AFA2%20nr%203233%20bis%209262.pdf (S. 123)

und auf Sacks Nachweis eines Bartholomäus aus Waldsee (1511 und öfter) aufmerksam gemacht.

#forschung

Es geht um

Die Urkunden des Stifts Buchau. Regesten 819-1500. Bearbeitet von Rudolf Seigel, Eugen Stemmler und Bernhard Theil (= Inventare der nichtstaatlichen Archive in Baden-Württemberg 36). Stuttgart 2009

Leider gibt es keinen E-Text des Bandes im Netz, und die Regesten sind in der Findmitteldatenbank des Landesarchivs Baden-Württemberg nicht präsent. Bedauerlicherweise fehlt ein Sachregister. Es gibt zwar S. 702 ein Lemma Notare, doch sind dort keinesfalls alle auftretenden Notare erfasst. Es fehlen etwa Ulrich Molitoris (der bekannte Autor, siehe etwa ²VL und GND) und Johann Nägelin, beide als bischöflich konstanzische Notare aufgeführt.

Außer Königschlacher (und Stegmüller) werde ich behandeln:

II: Heinrich und Johannes Jäck, Geistliche aus Biberach

[ https://archiv.twoday.net/stories/1022462657/ ]

III: Zur Familie des Schussenrieder Abts Heinrich Österreicher

[ https://archiv.twoday.net/stories/1022464692/ ]

Peter Königschlacher, Schulmeister, Stadtschreiber und Notar. Mit einem Exkurs zu Heinrich Stegmüller

Ein Peter Königschlacher ist von 1428 bis 1462 in den Buchauer Urkunden belegt.

Nr. 291 1428 Juli 31 Heiligkreuztal

Notariatsinstrument des Petrus Schmidmaier gen. Ku+ingslacher aus Ingolstadt (Ingelstatt), Eichstätter Diözese, verheirateter Kleriker und Schulrektor der Stadt Riedlingen, kaiserlicher öffentlicher Notar

Zeuge u.a.: Heinrich von Wiesensteig (Wisenstaig), Schulrektor in Buchau, Kleriker der Konstanzer Diözese.

EXKURS: Heinrich Stegmüller von Wiesensteig

Nr. 324 1435 April 23

Schulmeister zu Buchau (so auch in den weiteren Belegen bis auf 1445)

Nr. 346 1437 April 1

Nr. 349 1437 November 11

Rest seines Siegels erhalten

Nr. 361 1440 Juni 2

Sein Siegel stark beschädigt

Nr. 371 1441 November 16

sein beschädigtes Siegel 1971 restauriert

Nr. 411 1445 September 1

Stadtschreiber zu Buchau

2010 konnte ich zum ehemals Cod. 494 der Donaueschinger Hofbibliothek hier melden:

https://archiv.twoday.net/stories/8418200/

"Der in Buchau 1443 geschriebene Kalender des Heinrich Stegmüller von Wiesensteig wurde 2004 von Lawrence J. Schoenberg erworben und wurde jetzt von der UPenn digitalisiert:

https://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4842563 "

Ulmschneiders Lucidarius-Monographie von 2011 hielt die Handschrift noch für verschollen:

https://archiv.twoday.net/stories/1022452777/

Siehe auch

https://www.handschriftencensus.de/7307 (ohne Hinweis auf meinen Beitrag in Archivalia)

Stegmüllers GND

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1012716872

Erwähnungen Stegmüllers in Bernhard Theils Buchau-Monographie 1994

https://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/42/406 (Register)

Entgegen den Angaben bei Theil und der GND ist der aus Wiesensteig stammende Buchauer Schulmeister und Stadtschreiber Heinrich Stegmüller noch 1445 belegt. Am Erstbeleg 1428 hat sich nichts geändert.

FORTSETZUNG Königschlacher

Nr. 388 1443 Januar 15

Notariatsinstrument des Petrus Ku+ingschlacher, Schulmeister zu Saulgau, offener geschworener kaiserlicher Schreiber

ebenso Nr. 391 (1443)

Nr. 399 1444 September 27

Notariatsinstrument des Petrus Küngschlacher aus Ingolstadt, Eichstätter Diözese, Schulrektor in Saulgau, öffentlicher kaiserlicher Notar

ebenso Nr. 404 (1445): verheirateter Kleriker der Diözese Konstanz

ebenso Nr. 409 (1445)

ebenso Nr. 415 (1446, Saulgau)

Nr. 446 (1448)

Nr. 456 (1449)

Nr. 460 (1449)

Nr. 462 (1449, Buchau)

Nr. 405 1445 April 13

siegelt als Schulmeister in einer Saulgauer Urkunde

ebenso Nr. 576 (1461)

Nr. 581 1462 Januar 17 Buchau

Notariatsinstrument des Peter Ku+ingschlacher, Schulmeister, Stadtschreiber zu Saulgau und kaiserlicher Schreiber über ein Zeugenverhör

Nr. 782 von 1479 undatierte Beglaubigung (Adelindis-Urkunde). Siehe dazu auch

https://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-564042

Recht typisch ist, dass die spärliche Forschungsliteratur zu Königschlacher bislang nicht in der Lage war, die zerstreuten biographischen Notizen zusammenzuführen. Deutliche Kritik muss an Peter Stahl und Peter-Johannes Schuler geübt werden, wobei zu letzterem auf die hier zusammengetragenen Materialien

https://archiv.twoday.net/search?q=peter+johannes+schuler

hingewiesen werden muss.

GND

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=103138692

Der Würzburger Altgermanist Peter Stahl schrieb im Verfasserlexikon 2. Auflage Bd. 5 (1985), Sp. 105f. einen kurzen Artikel über "Königschlacher, Peter", in dem er die Identität des Riedlinger Schulmeisters (1428-1438) mit dem Heidelberger Studenten aus Saulgau (1447 immatrikuliert, 1449 Bacc.) anzweifelte ("ungewiß"). K. sei als Schulmeister in Saulgau (1463) und 1472/81 in Waldsee als Schulrektor, Stadtschreiber und Notar belegt. In Waldsee übertrug er 1472 für Georg II. Truchsess von Waldburg den "Liber de natura rerum" des Thomas von Cantimpré, wobei ihm anders als Konrad von Megenberg und Michael Baumann ein Text der zweiten Redaktion vorlag.

Weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit (siehe die Standortnachweise im KVK) publizierte Peter Stahl in Finnland: Das 'Buch von Naturen der Ding' des Peter Königschlacher. Jyväskylä 1998, dem er auf CD-ROM eine vollständige Edition des Textes der nur im - reich illustrierten - Stuttgarter Cod. med. et phys. 2° 15 überlieferten Übersetzung beigab.

https://www.handschriftencensus.de/15017

Schlussschrift aus S. 569 des PDFs auf der CD:

Explicit. [266rb] Petrus Königschlacher, rector scolarum et prothonotarius

opidi Wallsee, transtulit hunc librum de naturis rerum de latino in

wlgaricum ad instanciam generosi et nobilis viri domini Geory, dapiferi de

Waltpurg, quam prima translationem incepit in capite Aprili et finiuit

jncauda septembris anno domini Mo ccclxxijo. Placet vt quiuis expertus jn

arte transferendi opus illud pie corrigat, superfluum refecet et diminutum

supleat. Nulli autem quantecumque autoritatis jn arte tamen transferendi

non edocto licet hoc translatum quicuismodo examinare, corrigere, seu infringere vt quidam persumptuosi apud quandam translationem retroactis

temporibus primofactam arrogancie signo conati se intromiserunt qui tum interpretis indigni sed nec hodie Bachantis non deferuerunt.

Unverständlich ist, wieso Stahl die Ausführungen von Traude-Marie Nischik: Das volkssprachige Naturbuch ... Tübingen 1986, S. 297 (im Literaturverzeichnis Stahls genannt!) zum autographen Status des Stuttgarter Manuskripts (aufgrund eines Schriftvergleichs mit einer Wolfegger Urkunde von 1479) ignoriert, desgleichen ihre Belege aus Wolfegger Urkunden.

Aus der gleichen Buchmalerwerkstatt stammen angeblich (vgl. Stahl 1998, S. 25 nach Alfred Walz) das Stuttgarter Truchsessen-Gebetbuch Cod. brev. 12

https://www.handschriftencensus.de/2921 (mit Link zum Stuttgarter Digitalisat)

das Brevier des Schussenrieder Abts Österreicher Cod. brev. 113,

[ https://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz411132377 ]

Österreichers Columella-Übersetzung im Cod. cam. et oec. 2° 1

https://www.handschriftencensus.de/19985 (mit Link zum Digitalisat)

sowie der Heidelberger Cod. Sal. XI, 4 (noch nicht online). Weitere Zuschreibungen referiert Jeffrey Hamburger in seiner Studie (in: Art de l'enluminure 53, 2015) über das Brevier Cod. brev. 113, wovon mir der Autor freundlicherweise Korrekturfahnen zugänglich gemacht hat.

https://www.art-enluminure.com/numero-53/un-premontre-purgatoire-livre-prieres-d-heinrich-osterreicher/un-premontre-purgatoire.38177.php#article_38177

Regina Cermann nennt in: Stadt, Schloss und Residenz Urach. Regensburg 2014, S. 64f. Anm. 54 für den im Bodenseeraum 1463/91 tätigen Buchmaler außer den von Stahl genannten Handschriften:

Zürich, ZB, Rh 9

Stuttgart, WLB, HB I 232

Bregenz, Landesmuseum, P 34 (Antiphonar, für das Damenstift Buchau am Federsee? um 1475/80)

Zum Werk zusammenfassend:

https://books.google.de/books?id=hSnyPKXRsqIC&pg=PA38

Dass es keine weitere Verbreitung ergeben hat, erklärt Stahl 1998, S. 48f. schlüssig mit der Exklusivität der Handschrift, der Konkurrenz der Drucke von Megenbergs Bearbeitung und der geringen Attraktivität von Königschlachers verbum-de-verbo-Übersetzung.

Für die Belege zu Königschlacher ist von Stahl 1998, S. 29-35 auszugehen, wobei aber bei näherem Hinsehen eine wenig sorgfältige Arbeitsweise zu bemängeln ist.

Stahl konnte durch genaue Betrachtung der weitgehend, aber nicht vollständig identischen Notariatssignete den älteren Königschlacher vom Jüngeren (sicher sein Sohn) unterscheiden. Für den Älteren gibt Stahl eine Urkunde von 1428 an, die Signete für den Jüngeren, der sich Baccalarious nennt und daher mit dem Heidelberger Studenten gleichgesetzt werden darf, stammen nach ihm aus den Jahren 1472, 1480 und 1487. Aber zu 1472 gibt es gar keinen Beleg, gemeint ist wohl 1479.

Stahl hat zum Älteren 13 Urkunden von 1428 Juli 31 (siehe oben) bis 1449 August 25. Er hieß eigentlich Petrus Schmidmaier, war verheirateter Kleriker und stammte aus Ingolstadt (so 1428). Dass er Schulrektor in Riedlingen in der Urkunde genannt wird, verschweigt Stahl S. 31. Die Formulierung "siegelt mit seinem Notariatszeichen" ist irreführend, es handelt sich um eine Beglaubigung.

1435 ist er noch als Schulmeister in Riedlingen belegt. Diese Heiligkreuztaler Urkunde nannte Stahl im Verfasserlexikon, nicht aber 1998!

https://archive.org/stream/UrkundenbuchDesKlostersHeiligkreuztal2#page/n163/mode/2up

Nach der Geschichte des humanistischen Schulwesens 1 (1912), S. 247

https://hdl.handle.net/2027/uc1.b4519107?urlappend=%3Bseq=261 (US) amtierte er in Riedlingen aber noch 1438. Dies lässt sich durch die Urkunde 1438 November 3 (Staatsarchiv Sigmaringen Dep. 38 T 1 Nr. 15) bestätigen:

https://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-293705

Anschließend war Königschlacher Schulmeister in Saulgau (ab 1443 bei Stahl).

Stahl geht davon aus, dass ab 1463 der Heidelberger Absolvent, also der Sohn, als Notar und Schulmeister von Saulgau in den Urkunden erscheint. Methodisch schlüssig ist dies keineswegs, da das älteste von Stahl für den Sohn angeführte Notariatsinstrument aus dem Jahr 1479 stammt. Damals war er Schulmeister und Stadtschreiber in Waldsee (so noch 1487). Erstmals in Waldsee ist er in Stahls Material 1471 nachzuweisen. Nach der älteren Sekundärliteratur (Geschichte des humanistischen Schulwesens wie oben S. 45, 448) war er in Waldsee ab 1461 tätig (bis 1481).

Ohne Überprüfung darf Peter-Johannes Schuler: Notare Südwestdeutschlands. Textband. Stuttgart 1987, S. 243 Nr. 695 s.v. Königsschlachter (von Stahl nicht berücksichtigt!) nichts geglaubt werden! Bis auf Burgers Stadtschreiber habe ich alle Quellen des Sammelnachweises in Anm. 2 überprüft. Auch Wagners Gelehrtenschulen sind online:

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ulbdsp/periodical/pageview/5700872

Der Beleg für 1492 bei Schuler bezieht sich auf Vera Sacks Angaben zu einem handschriftlichen Formelbuch in einer Freiburger Inkunabel aus dem Stift Waldsee.

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0024c_b1600_JPG.htm

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0024a_c0486_JPG.htm

Die dort genannten Akten berechtigen keineswegs ohne Autopsie zu einem Beleg 1492. Nach Joachim Fischer (RJKG 24, 2005, S. 198) stammt ein Notariatsinstrument Königschlachers über die Verpflichtungen des Johannes Flach in dieser Sammlung von 1478.

Einer Überprüfung bedarf auch Schulers Angabe, Königschlacher sei vor 1472 Stadtschreiber und Schulmeister in Ravensburg gewesen. Möglicherweise bezieht sich das auf das von ihm genannte Notariatsinstrument von 1472 im Stadtarchiv Ravensburg (U 149).

Nischik fand Königschlacher als Schulmeister in Waldsee 1467/82 in fünf Urkunden des Waldburg'schen Archivs in Wolfegg.

1463 Juni 21 ist Königschlacher noch Schulmeister zu Saulgau (ebenso noch 1465, Stahl 1998, S. 32f.) und Tochtermann des Saulgauer Bürgers Heinz Pur.

https://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-1123022

Bei Stahl fehlt der Beleg zu 1460 im Fürstenbergischen UB

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/5821620

und auch die Hedinger Urkunde von 1452:

https://hdl.handle.net/2027/hvd.hnmv1c?urlappend=%3Bseq=40

Zu ergänzen ist auch eine Erwähnung zu 1480. Damals "appellierte Abt Heinrich [von Schussenried] über Peter Kungschlacher, Schulmeister und Stadtschreiber zu Waldsee und kaiserlicher Notar, in Anwesenheit der Zeugen Ulrich Machner, Schreiber des Johannes Truchseß zu Waldburg, und Rudolf Spiegel, dessen Waibel, an Kaiser Friedrich."

https://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1147389

Wenn der Saulgauer Schulmeister PK bis 1465 belegt ist, der Schulmeister PK in Waldsee aber schon 1461 tätig war, dann könnte dies darauf hindeuten, dass Stahl mit seiner Trennung der Belege von Vater und Sohn falsch liegt. Man müsste das Notariatsinstrument Nr. 581 von 1462 aus den Buchauer Regesten (nicht bei Stahl) prüfen, ob es tatsächlich dem Jüngeren angehört.

[Volker Trugenberger verdanke ich einen Scan: Tatsächlich zeigt es das Signet des Jüngeren!]

Es ist methodisch nicht haltbar, wenn Stahl den Schnitt offenbar bei dem Baccalaureus-Examen des Jüngeren 1449 macht. Ohne Kenntnis der Ausfertigungen möchte ich derzeit eher vermuten, dass der jüngere PK gar kein Schulmeister in Saulgau war, die Belege für den Älteren also von 1428 bis 1465 reichen. Abgesehen vom Heidelberger Studium wäre der Jüngere, der Cantimpré-Übersetzer von 1472, ab 1461 in Waldsee greifbar (dort tätig bis 1487). Da jederzeit noch weitere Dokumente zu beiden Personen auftauchen können, sind solche Mutmaßungen aber nur mit äußerster Vorsicht aufzunehmen.

Eine weitere Möglichkeit der Unterscheidung von Vater und Sohn könnten erhaltene Siegel sein. Stahl sagt dazu freilich nichts.

Zur Familie Königschlachers sei auf den Hinweis von Stahl 1998, S. 33 auf einen Wiener Studenten (1437) Johannes Künigslaher aus Riedlingen, examiniert 1439

https://www.univie.ac.at/archiv/artreg/AFA2%20nr%203233%20bis%209262.pdf (S. 123)

und auf Sacks Nachweis eines Bartholomäus aus Waldsee (1511 und öfter) aufmerksam gemacht.

#forschung

KlausGraf - am Montag, 20. Juli 2015, 19:19 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Verlagsmanager Jonathan Beck vom Beck-Verlag polemisiert gegen die Urheberrechtskritik der Netzgemeinde in der SZ:

https://www.sueddeutsche.de/digital/urheberrecht-die-doppelmoral-der-netzgemeinde-1.2572984

252 Jahre Beck-Verlag sind genug!

https://www.sueddeutsche.de/digital/urheberrecht-die-doppelmoral-der-netzgemeinde-1.2572984

252 Jahre Beck-Verlag sind genug!

KlausGraf - am Montag, 20. Juli 2015, 19:09 - Rubrik: Archivrecht

KlausGraf - am Montag, 20. Juli 2015, 18:53 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 20. Juli 2015, 18:50 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://library.maastrichtuniversity.nl/open-access-laid-down-in-dutch-copyright-act/

"Artikel 25fa

De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld."

"Artikel 25fa

De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld."

KlausGraf - am Montag, 20. Juli 2015, 18:47 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://digital.slub-dresden.de/id391216929-17820010/38

Conzens Gedicht Staufenberg erschien im Schwäbischen Musenalmanach 1782.

Zum Kontext der Staufertradition:

https://archiv.twoday.net/stories/6412734/

Zum Kontext des Schwaben-Diskurses:

https://web.archive.org/web/20120803015417/https://projekte.geschichte.uni-freiburg.de/mertens/graf/schwabn.htm

Gunter Volz: Schwabens streitbare Musen. Schwäbische Literatur des 18. Jahrhunderts im Wettstreit der deutschen Stämme. Stuttgart 1986

Conzens Gedicht Staufenberg erschien im Schwäbischen Musenalmanach 1782.

Zum Kontext der Staufertradition:

https://archiv.twoday.net/stories/6412734/

Zum Kontext des Schwaben-Diskurses:

https://web.archive.org/web/20120803015417/https://projekte.geschichte.uni-freiburg.de/mertens/graf/schwabn.htm

Gunter Volz: Schwabens streitbare Musen. Schwäbische Literatur des 18. Jahrhunderts im Wettstreit der deutschen Stämme. Stuttgart 1986

KlausGraf - am Montag, 20. Juli 2015, 17:47 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://lesewolke.wordpress.com/2015/07/20/gelesen-in-biblioblogs-29-kw15/

Präsentiert wird wöchentlich eine kleine Auswahl von Beiträgen aus der Bibliotheks-Blogosphäre. Archivalia ist häufig vertreten. Nicht nur deshalb: empfehlenswert.

Achtung: sommerlochbedingte Wiederholung von