https://doi.org/10.16995/olh.30

https://en.wikipedia.org/wiki/BioMed_Central

https://blog.sbb.berlin/bestaende-der-st-nikolai-kirchenbibliothek-in-berlin-spandau-vollstaendig-im-vd-17-erfasst/

244 noch nicht in der VD-17-Datenbank enthaltene Drucke wurden digitalisiert und ins Netz gestellt.

#buchgeschichte

https://archivekod.hypotheses.org/507

https://plus.google.com/+PeterSuber/posts/4RetrjzvbwY

Für Deutschland:

https://www.open-access.net/startseite/

https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Access (naja)

https://archiv.twoday.net/stories/1022221174/

https://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2015/10/17/roman-law-and-its-digital-life/

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/10/stuttgarter-gemineratsprotokolle.html

Von der Machart dilettantisch: Keine Permanentlinks, nicht immer hinreichende Auflösung, alberne Lupenfunktion usw.

Trotzdem ein Pionierangebot für die Erzählforschung.

#erzählforschung

https://www.hp.heimat-schoemberg.de/

Frankreich hat leider keine Panoramafreiheit, was unter anderem die Bebilderungsmöglichkeiten der französischen Wikipedia extrem einschränkt.

https://archiv.twoday.net/search?q=panoramafreiheit

„The Louvre Pyramid (7308371254)“ von Lies Thru a Lens - The Louvre, Paris. Lizenziert unter CC BY 2.0 über Wikimedia Commons.

https://www.flickr.com/photos/44133834@N02/7308371254

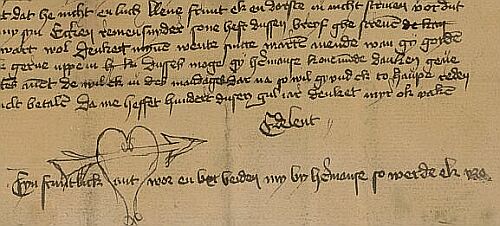

Curt Hallis, Geistlicher und Rektor der Stadtschule, ist überrascht: In den letzten Wochen des Jahres 1458 erreichen ihn insgesamt zwölf Briefe, in denen ihm Edelend Schreiber, Ehefrau des Hans Schreiber, mit glühenden Worten ihre Liebe bekundet. Auf zwei dieser Schreiben unterstreicht sie ihre Gefühle durch das auch heute noch in diesem Zusammenhang gebräuchliche pfeildurchbohrte Herz. Hallis ist aber auch - für einen Geistlichen eigentlich nicht statthaft - geschmeichelt. Nur so ist es zu erklären, dass er den gleich im ersten Brief erhobenen Geldforderungen nachkommt, so dass ihn die Affäre am Ende die stolze Summe von 18 Gulden und 40 böhmische Groschen kostet.

Das Ganze war natürlich ein ausgemachter Schwindel, auf den der offenbar etwas weltfremde Schulmann hereingefallen war. Übeltäter war Hermann Konemund, ebenfalls Geistlicher und als Unterlehrer an der Stadtschule tätig. Er hatte die Briefe im Namen der nichtsahnenden Frau schlichtweg gefälscht, war als Vermittler der "Liebenden" aufgetreten und hatte das Geld eingestrichen. Als der Betrug aufflog, wurde Konemund von der Stadtobrigkeit verhaftet und legte schließlich ein volles Geständnis ab. Da er indes als Geistlicher der Gerichtsbarkeit des Rates entzogen war, musste er einem Vertreter des Erzbischofs von Mainz ausgeliefert werden. Seitdem verliert sich seine Spur. Der Schulrektor Hallis aber war dem Spott seiner auch damals schon klatschfreudigen Mitbürger ausgesetzt.

Zu den Göttinger Liebesbriefen mit Links zu den Editionen:

https://www.handschriftencensus.de/werke/1228

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=102836396

Fälschungen in Archivalia

https://archiv.twoday.net/stories/96987511/

https://blog.arthistoricum.net/beitrag/2015/10/17/das-deutsche-bildungsbuergertum-und-die-digitale-zukunft/

Meine Beiträge zu den früheren Open-Access-Wochen listet auf:

https://archiv.twoday.net/stories/1022221174/

Wieder einmal ist das Icon, das ich letztes Jahr eingebunden hatte, aus dem Netz verschwunden :-(

Ansonsten gibt es keinen Anlass, die früher geäußerte Kritik an den deutschen Akteuren zurückzunehmen.

* Es gibt keine zentrale Website (oder einen facebook-/Twitter-Auftritt) für die deutschen Aktivitäten, an denen sich längst nicht alle Hochschulbibliotheken beteiligen. Die Landesbibliotheken, die nicht zugleich Hochschulbibliotheken sind, dürften sich wie bisher vornehm zurückhalten.

Nur wenige Veranstaltungen wurden auf der internationalen Website gemeldet (glücklicherweise dürfte es etliche dort nicht verzeichnete Aktivitäten in D geben):

https://www.openaccessweek.org/

OA ist laut Karte gerade mal in acht deutschen Städten präsent!

Siehe auch die Google-Suche nach "Open Access Week" Bibliothek mit Zeitfilter letzte Woche und Sprachfilter Deutsch.

Link

* Einen deutlichen Hinweis auf der Startseite der jeweiligen UB-Website wird man in der Regel vergeblich suchen.

Beispiel für einen deutlichen Hinweis:

https://www.slub-dresden.de/

* Social Media oder überhaupt das Netz werden vernachlässigt. Man macht Veranstaltungsangebote (was ja richtig ist), setzt aber nicht auf Begleitung im Web 2.0 oder auf dauerhaft Zugängliches (z.B. Videos der Veranstaltungen).

* In der deutschen Blogosphäre wird die Woche wohl wieder kein Thema sein. (Von Archivalia mal abgesehen.)

* Es ist dumm damit zu argumentieren, dass die deutsche Community sich eben auf die OA-Tage konzentriert. Leute, das ist eine Fachveranstaltung, während die OA-Woche sich ans breite wissenschaftliche Publikum und womöglich auch an die interessierte Öffentlichkeit wendet!

"Der entdeckte Text wirft ein neues Licht auf die beiden Hauptfiguren der Erzählung. Im fünften Kapitel wollen Gilgamesch und Enkidu im Reich von Humbaba, dem Hüter des Zedernwalds, Bäume fällen. Viele Beschreibungen präsentieren Humbaba als löwengesichtiges Ungeheuer, doch in dem neuen Fragment wirkt das Wesen viel menschlicher: hier wird er als Herrscher eines fremden Landes dargestellt.

Als Gilgamesch und Enkidu schließlich den Zedernwächter töten und seine Bäume fällen, erkennen sie, dass sie ein Unrecht begannen hatten – diese geäußerte Reue fehlte in den bisher bekannten Varianten des Gilgamesch-Epos."

Friedrich Carl von Savigny (1903–1944)

Löschdiskussion

Ein informativer Artikel zur NS-Geschichte wurde wahnhaften "Relevanzkriterien" geopfert, wie man sich im

Marjorie-Wiki

überzeugen kann.

https://de.wikipedia.org/wiki/Enzyklop%C3%A4die_des_M%C3%A4rchens

Ein englischsprachiger Artikel von Kawan 1998 ist Open Access verfügbar:

https://hdl.handle.net/10400.1/2019

Ich habe meine Links von 2011 aktualisiert:

https://archiv.twoday.net/stories/16568765/

PaperC hat sich verabschiedet, Libreka gibt es nur noch ohne übergreifende Volltextsuche mit neuer URL. Hinzugekommen sind einige Google-Bände, die eine eingeschränkte Vorschau ermöglichen. Die ersten fünf Bände habe ich als Paperback. Nach Mitteilung von Herrn Uther soll es auch die weiteren Bände in dieser Form geben. Es haben wohl auch einige deutsche wissenschaftliche Bibliotheken (überwiegend unbedeutende Institutionen) die bei de Gruyter und EBSCOHOST verfügbare elektronische Ausgabe erworben.

Im letzten Band scheint die Volltextsuche von Amazon einigermaßen zu funktionieren.

https://www.amazon.de/Enzyklop%C3%A4die-M%C3%A4rchens-Vergeltung-Zypern-Nachtr%C3%A4ge/dp/3110402440

Zitiert werde ich von Bernd Steinbauer im Artikel "versinken" und in "Vorladung vor Gottes Gericht", von Jürgen Beyer in "Wahrheit", von Klaus Roth in "Zeit" und von Siegfried Becker in "Archive".

Ich habe aber auch zu weiteren Artikeln Forschungsbeiträge veröffentlicht, die unzitiert blieben. Zum Thema "Internet" habe ich mich in der "Urschel" am Beispiel von Sagen geäußert:

https://archiv.twoday.net/stories/156263358/

Bei Vulpius wären meine Fälschungsnachweise von Interesse gewesen:

Vulpius, Christian August (1762-1827)

Schriftsteller

GND

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118770489

Christian August Vulpius als Quellenfälscher. In: Archivalia vom 1. April 2012

https://archiv.twoday.net/stories/96984876/

+

Wer zuviel Vulpius liest ... In: Archivalia vom 3. April 2012

https://archiv.twoday.net/stories/96986355/

(Der Artikel Fälschung von Klaus Roth wird bei Amazon bei Eingabe von Fälschung nicht gefunden, er ist aber ohne den Anfang einsehbar, wenn man z.B. nach investiturprivilegien sucht.)

Bei "Genealogische Erzählungen" (ein schlechter Artikel) ist wohl verzichtbar

Genealogisches Herkommen bei Konrad von Würzburg und im

'Friedrich von Schwaben', in: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein

Gesellschaft 5 (1988/1989), S. 285-295

https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-opus-52753

aber aus meiner Sicht nicht

Gerrit Walther/Klaus Graf: Genealogie, in: Enzyklopädie der Neuzeit, hrsg. von Friedrich Jäger, Bd. 4, Stuttgart 2006, Sp. 426-432

Da wir gerade von Eitelkeit sprechen: Ich halte die Entscheidung, lebende Autoren zu würdigen. für grundfalsch. Dass Sabine Wienker-Piepho einen Artikel erhielt, ist nicht einzusehen.

#erzählforschung

https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015005637502 (PD in den USA)

Derzeit ganz einsehbar ist:

Dieter Richter: Schlaraffenland. In: Enzyklopädie des Märchens 12 (2007), Sp. 65-73

https://books.google.de/books?id=wh228bd8KNQC&pg=PR49

Fast komplett einsehbar

Nicolaas Boerma: Mit dem Schiff nach Schlaraffenland. In: Arbeitskreis Bild Druck Papier Tagungsband Budapest 2003 (2004), S. 37-49

https://books.google.de/books?id=HyjNi8MC2csC&pg=PA37

Ackermann-Zitate zeigen, dass diese US-Dissertation durchaus zu beachten ist:

https://scholar.google.de/scholar?q=schlaraffenland+ackermann

https://www.google.de/search?num=100&hl=de&tbm=bks&q=ackermann+schlaraffenland+%22german+literature%22

Sehr viele einschlägige Titel, die mit dieser Suche gefunden werden müssten, liefert stattdessen:

https://www.google.de/search?tbm=bks&hl=de&q=ackermann+schlaraffenland

(Zu diesem Phänomen:

https://archiv.twoday.net/stories/1022472520/ )

Darunter auch der Hinweis auf eine gute Darstellung aus mediävistischer Sicht:

Hans-Jörg Gilomen: Das Schlaraffenland und andere Utopien im Mittelalter. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 104 (2004), S. 213-248

https://dx.doi.org/10.5169/seals-118483

Ackermann erscheint natürlich auch in der Bibliographia schlaraffica von Richter (Stand 1983), die ganz einsehbar ist:

https://books.google.de/books?id=EopoCQAAQBAJ&pg=PT107

Nur drei Titel (darunter den von Ackermann und die Erstausgabe von Richter 1984) kennt:

https://zs.gbv.de/motive/einfache.html

Um so unverständlicher ist die Auslassung des Titels durch Richter in der Enzyklopädie des Märchens.

Zu einer Bildserie des 19. Jahrhunderts:

https://www.goethezeitportal.de/index.php?id=maerchen_schlaraffenland

Mir liegt nicht vor:

José Manuel López de Abiada: Schlaraffenland. In: Müller, Ulrich; Wunderlich, Werner (Hrsg.) Burgen - Länder - Orte. Mittelalter-Mythen 5 (2008), S. 803-813.

#erzählforschung

Den Band gibt es Open Access.

Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis:

"Wissens-Dinge: Eine Phänomenologie des Wissen organisierenden

Inventars im Library Life 99

Sebastian Brand

Analoge Organanten

Digitale Organanten

Komplexe Hybridsysteme: Analog-digitale Organanten"

Organanten hatte ich noch nie gehört ... Google kennt das Wort nicht, der Autor hat es erfunden.

"Das Organatum bzw. die Organata: Dies sind die Formen und Objekte des Wissens, die organisiert werden, z.B. Bücher, Exzerpte, Ordner, Textdateien, Datensätze oder Fotografien.

Das Organans bzw. die Organanten: Dies sind die Mittel, Hilfsmittel, Formen und Entitäten, mit deren Hilfe Wissen oder dessen Manifestation organisiert wird, z.B. Notizbücher, Bücherregale oder Literaturverwaltungsprogramme." (S. 100).

Via

https://onlinebooks.library.upenn.edu/new.html

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Marschlager_von_Wilkenburg

"Römisches Marschlager von Wilkenburg Grabungsfläche Oktober 2015" by Römerfan Hannover - Own work. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

https://library.leeds.ac.uk/special-collections-explore/37053

Compendium theologicae veritatis (Ulm o.J.) mit Besitzvermerk: "Sum Beatæ mariæ in Thennenbach... 1639. "

#inkunabel

"Sie haben hier kostenfreien Zugriff auf sämtliche Jahrgänge der Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung (bis 1994: Zeitschrift für Ostforschung), die älter als zwei Jahre sind." Mit Volltextsuche.

https://www.ub.uu.se/samlingar/verk-och-samlingar-i-urval/braniewo-jesuitbiblioteket/

Ob das Werk in den "Quellen" des GW verlinkt ist? Stümper wie ich werden das nie erfahren, da aus Zeitgründen das Belegen eines mehrjährigen Aufbaustudiums "Benutzen der GW-Datenbank" nicht in Betracht kommt, allenfalls nach der Pensionierung. Eine Volltextsuche gibt es für die "Quellen" nicht, unter Braniewo, Braunsberg, Trypucko, Uppsala finde ich nichts. Aber vielleicht ist es auch keine richtige "Quelle" im Sinne des GW und tarnt sich nur als Inkunabelkatalog? Das ist aber auch wurscht, wichtiger ist der Hinweis, dass Provenienzen erfasst sind.

#inkunabel

https://www.academia.edu/12204862/The_Incunabula_of_Parc_Abbey_Heverlee_Leuven_

#histmonast

#inkunabel

https://bibliostoria.wordpress.com/2015/10/16/biblioteca-augusta-di-perugia-biblioteca-digitale/

hinweist, gibt es schon lange. 2007 umfasste sie 135 Handschriften, aber man hat natürlich die Internetadresse geändert.

https://archiv.twoday.net/stories/4122419/

Sehr viel ist nicht hinzugekommen. Bei den Manoscritti diversi zähle ich nun 17 Stück (früher 14).

Der Trübnersche Katalog erinnert an einen üblen Kulturgut-Skandal, in den 1886 das Zisterzienserinnenkloster Lichtenthal verwickelt war. Die Nonnen brauchten Geld und verscherbelten ihre Handschriften an den jüngeren Mone, Fridegar, der sie gewinnbringend weiterverkaufte. Bei der Trübner-Auktion wurden viele Stücke von Baden zurückerworben und gelangten in die Badische Landesbibliothek, etliches wurde jedoch auch in alle Welt zerstreut. Ausführliche Darstellung bei Heinzer/Stamm 1987, S. 22ff. ("Affäre Mone").

https://digital.blb-karlsruhe.de/blbihd/content/pageview/66025

Bei welchen deutschsprachigen Handschriften im Handschriftencensus der Antiquariatskatalog zitiert wird, sagt

https://www.handschriftencensus.de/forschungsliteratur

"I suggest this disturbing article from the Atlantic, about the

disappearance from the web of an article that was a finalist for a

Pulitzer Prize as recently as 2007.

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/10/raiders-of-the-lost-web/409210/" (James Weinheimer).

"A U.S. appeals court ruled on Friday that Google's massive effort to scan millions of books for an online library does not violate copyright law, rejecting claims from a group of authors that the project illegally deprives them of revenue.

The 2nd U.S. Circuit Court of Appeals in New York rejected infringement claims from the Authors Guild and several individual writers, and found that the project provides a public service without violating intellectual property law."

Text of the decision:

https://drive.google.com/file/d/0B-Jy9Sa8zPtaMW1DVm1XeUZBQXM/view

Update:

https://www.infodocket.com/2015/10/16/ruling-just-in-google-book-scanning-project-legal-says-u-s-appeals-court/

https://blogs.library.duke.edu/scholcomm/2015/10/18/google-books-fair-use-and-the-public-good/

https://kluwercopyrightblog.com/2015/10/16/switzerland-totenkopf-tattoo-skull-tattoo-commercial-court-of-the-canton-of-aargau-hsu-2014-68-5-january-2015/

"Ein bekannter englischer Tätowierer, bekannt unter dem Pseudonym "Xam*Tattooer", verlangte, einer Uhrenherstellerin vorsorglich zu verbieten, bestimmte Uhrenmodelle zu vertreiben und zu lagern, da auf deren Zifferblätter ein von ihm entworfenes Totenkopf-Motiv abgebildet sei. Das Handelsgericht heisst das Gesuch grösstenteils ... " (Ingresnews)

Siehe auch

https://the1709blog.blogspot.de/search?q=tattoo

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3310-8/Praxishandbuch-Online-Fundraising

https://meedia.de/2015/10/16/sascha-lobos-fake-rezension-im-literatur-spiegel-und-warum-sich-niemand-darueber-aufregt/

Lobos Fake-Rezi war schlicht gesagt zuviel Imitation und zu wenig Karikatur. Heutzutage ist es eben doch recht knifflig geworden, die Meute gepflegt reinzulegen. Macht man es zu überdreht, ruft jeder „Buuh, Fake“. Macht man es realistisch, juckt es keinen groß. Als Digital-Rebell hat man es auch nicht leicht.

Lobo: "Ha, #Cybris war nur ein Hoax!" Spiegel: "Wir wollten nur zeigen, dass man den Medien nicht alles glauben soll!" Menschheit: "Na gut."

— Philip Z. (@__philphil__) October 16, 2015

https://diglib.hab.de/?db=mss&list=ms&id=83-11-aug-2f (mit Digitalisat)

Ich möchte nicht wissen, wieviele Forscher sich auf die Fehlanzeige des verlinkten OPACs, der GRUNDSÄTZLICH NICHTS zu den Handschriften ausspuckt (während die ältere Dokumentation funktioniert), verlassen und so unnötig Rechercheaufwand betreiben müssen. Kürzt man die Signatur findet man den Hinweis auf die Münchner Schedel-Ausstellung "Welt des Wissens". Bevor ich das tat, erkannte ich Hartmann Schedels ziemlich unverwechselbare Schriftzüge und bemerkte bei einem Blick auf die Münchner Digitalisate den typischen Signaturzettel auf dem Titel. Das bemerkenswerte Familienbuch der Nürnberger Familie Grabner erscheint in der Liste von Schedels Büchern bei Stauber:

https://archive.org/stream/dieschedelscheb00hartgoog#page/n159/mode/2up

Die Handschriftendatenbank ist denkbar benutzerunfreundlich. Fürs Browsen nicht-digitalisierter Handschriften verwende ich in Unkenntnis eines besseren Zugriffs die URL.

Von Nutzen ist allerdings die Volltextsuche, die Trunkierung mit * ermöglicht.

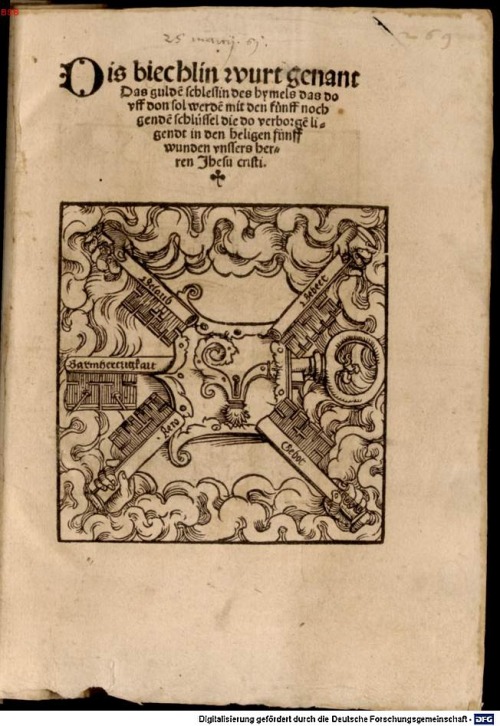

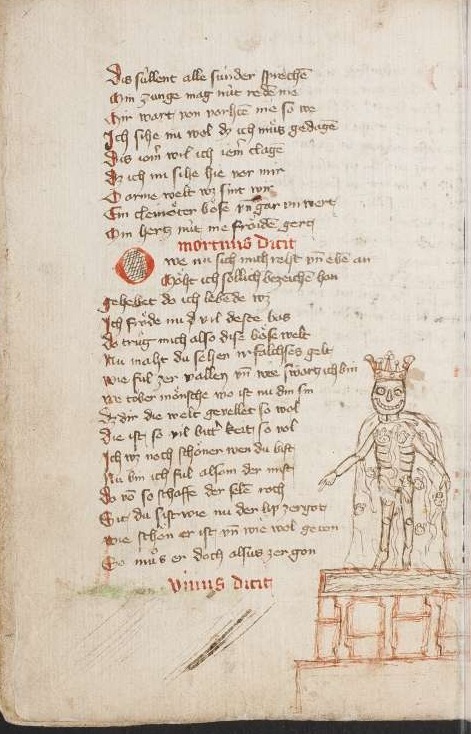

Anmerkung zum Text (nach Hinweisen von K. Graf):

Der unerforschte und unedierte dingallegoretische Text wird sonst noch im Berliner mgq 657 (1467, aus Inzigkofen, Beschreibung im Handschriftencensus) überliefert, vgl. Werner Fechter, Deutsche Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts aus der Bibliothek des ehemaligen Augustinerchorfrauenstifts Inzigkofen (Arbeiten zur

Landeskunde Hohenzollerns 15), Sigmaringen 1997, S. 99 Nr. 26. In der Nähe von Medingen war der Text unter den Büchern Graf Wilhelms I. von Oettingen (gest. 1467) vertreten, MBK 3/1, S. 161. 1519 druckte der Basler Drucker auf Kosten des Johann Haselberg die Schrift (VD16 G 2545). Fechter weist Druck-Exemplare in der BSB München, der UB Freiburg, der BL London und der Kantonsbibliothek Luzern nach (zu ergänzen ist: Tübingen, UB). Eine Digitalisierung des Münchner Exemplars im BSB-DFG-Projekt ist vorgesehen.

Inzwischen sind zwei Exemplare der BSB München im Netz gelandet:

https://gateway-bayern.de/VD16+G+2545

Bekannt waren bisher eine Berliner und eine Straßburger Handschrift.

https://www.handschriftencensus.de/werke/5584

Der Text ist aber auch in HAB Wolfenbüttel Cod. Guelf. 15.3 Aug. 4°, Bl. 1v-104v überliefert.

https://diglib.hab.de/?db=mss&list=ms&id=15-3-aug-4f&catalog=Heinemann

Die Handschrift, von der anscheinend bisher nur die Ars moriendi beachtet wurde (glaubt man dem Handschriftencensus und der Wolfenbütteler Handschriftendokumentation), entstand um 1500 (Datierungen 1497 und 1503). Als Schreiber nennt sich am Ende ein Joachim Wetter aus St. Gallen: "Finis huius historie in vigilia Thome anno Domini 1503 per me Joachim Wetter de sancto Gallo", vielleicht ein Verwandter des 1536 gestorbenen St. Galler Predigers Wolfgang Wetter:

https://books.google.de/books?id=R4xWAgAAQBAJ&pg=PA348

"Auf dem hinteren Innendeckel stehen über einer Hausmarke die Worte: Das Buch ist der Hayerich Lingen. Darunter: Hairich Linghen." Ob Heinemann das richtig gelesen hat? Hairich ist in der Schweiz eine Form von Heinrich, aber Google hilft mir nicht weiter.

#forschung

https://tools.wmflabs.org/wlm-stats/

"228909 files by 6629 uploaders from 33 countries"

"Stift Altenburg Bibliothek 03" by Uoaei1 - Own work. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

"San Juan de Busa, Oliván, Huesca, España, 2015-01-07, DD 13-20 PAN" by Diego Delso. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

"2014 Prowincja Armawir, Wagharszapat, Trzy chaczkary na dziedzińcu przed seminarium duchownym" by Photo: Hons084 / Wikimedia Commons. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

https://digital.ub.uni-paderborn.de/ihd/content/titleinfo/1701708

Hat die Universität ihr vertraglich eingeräumtes Erschließungsprivileg genutzt? Gibt es irgendeine nennenswerte, für die Allgemeinheit zugängliche Online-Datenbank zu den Corveyer Beständen? Stattdessen vermarktet eine Firma Digitalisate aus der einzigartigen Sammlung.

https://www.ub.uni-paderborn.de/lernen_und_arbeiten/bestaende/sammlungen/corvey.shtml

Hat man von den vielen Schriften auf

https://kw1.uni-paderborn.de/institute-einrichtungen/institut-fuer-germanistik-und-vergleichende-literaturwissenschaft/germanistik/projekte-der-literaturwissenschaft/corvey-institut/

auch nur eine einzige von Seiten des Instituts Open Access zugänglich gemacht?

Nur über die Kooperation des Fink-Verlags mit Digi20 kann man drei (in Zahlen: 3) Monographien kostenlos einsehen.

https://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/search/query.html?fulltext=corvey&action=Finden%21&mode=simple&hl=scan&ngram=true&prox=true&phone=true

„Höxter Germany Corvey-Abbey-01“ von Photo by CEphoto, Uwe Aranas / CC-BY-SA-3.0. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons.

flickr photo shared by flickingerbrad under a Creative Commons ( BY ) license

Peter Delin antwortet auf den Bericht über die neue Bibliothek in Aarhus:

https://archiv.twoday.net/stories/1022477601/

Hatten wir schon, aber mehrfach hält besser:

Via

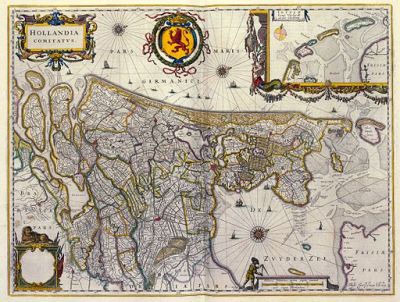

https://vifabenelux.wordpress.com/2015/10/15/wir-stellen-vor-old-maps-online/

https://log.netbib.de/archives/2015/10/12/warum-bekommen-externe-keinen-zugriff-auf-die-e-books/

thematisieren das hier unter

https://archiv.twoday.net/search?q=remote+access

verhandelte Problem.

Die ULB Düsseldorf hat einen Druck (VD 16 ZV 3148) des Mainzer Druckers Heumann freundlicherweise ins Netz gebracht. Ich hatte über FWE Roths Studie zu Heumann gehandelt in:

https://archiv.twoday.net/stories/1022477529/

https://www.musee-orsay.fr/de/veranstaltungen/ausstellungen/im-musee-dorsay/ausstellungen-im-musee-dorsay/article/splendeurs-et-miseres-42671.html

Maßgebliche Beschreibung:

https://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0600_0871_jpg.htm

Nachtrag

https://digital.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer&pid=7085514&childpid=7085524

Incipit: Testis consciencie est dominus

Die ältere Beschreibung von Jäck 1831 gibt Anderes zur gleichen Handschrift:

https://books.google.de/books?id=A6qrkrEUXqMC&pg=PA113

Da ist "Vestis (!) conscientie est Dominus" der Beginn eines Prologs, der mit "Eam secum collocavit in throno perenni" endet. Werkbeginn: "Tota pulchra es".

Arnold hat "Vota (!) pulchra es amica mea"

https://www.yumpu.com/de/document/fullscreen/26756704/arnold-trithemius-1991/125

Angesichts der Verbreitung der Wendung "Tota pulchra es amica mea" ist das völlig nutzlos. Beginnt ein Incipit mit einem verbreiteten Zitat muss man in Gottes Namen AUSFÜHRLICHER werden, sonst kann man es gleich sein lassen.

Vor lauter Marienfrömmigkeit trägt die Summa Mariana nur wenig zur Erhellung bei, bestätigt aber, dass das Werk ohne Verfassernamen überliefert ist.

https://books.google.de/books?id=cJKNKs7FVWoC&pg=PA277 (US)

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der kostbar auf Pergament wohl vom Michelsberger Frater Reinher geschriebene Band sonst anscheinend nur Druckabschriften enthält. Das betrifft den Wimpfeling-Text und den von der "Summa" hervorgehobenen Leontorius-Text. Phoebe wird bei dem Marienhuldiger zu "O hebe". Digitalisat:

https://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-ii-195/0066

Zu den beiden weiteren Texten zum Immakulisten-Streit genügt es, auf

Trithemius, Johannes: De purissima et immaculata conceptione virginis Mariae et de festivitate sanctae Annae matris eius, mit Vorrede an den Leser, Sponheim 1494. Im Anhang Statutum et determinatio facultatis theologiae studii Parisiensis de immaculata conceptione virginis Mariae, Paris 17.9.1497, mit Revocatio des Johannes Veri, Paris 1496 und 16.9.1497, und Liste der Pariser Immakulisten, [Nürnberg], [nach 1497.09.17.] [BSB-Ink T-453 - GW M47523]. Digitalisat:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00032286/image_13

hinzuweisen. Ich fand noch einen späteren Druck der Revocatio 1728

https://books.google.de/books?id=hF5QAAAAcAAJ&pg=RA1-PA337

und, wie vom Bamberger Katalog versprochen, etwas Biographisches zu Johannes Veri bei Quetif et al.

https://books.google.de/books?id=2jSMV1xLFEkC&pg=PA29

Hemmerlis Polemik gegen die Mendikanten konnte gut im Immakulisten-Streit gegen die Gegner der Immaculata conceptio gebraucht werden. Die Anleitung über juristische Abkürzungen könnte sich auf die vorangegehende Abhandlung beziehen.

Jäck notierte

https://books.google.de/books?id=yVJEAAAAcAAJ&pg=PA32

dass die Magna bibliotheca ecclesiastica die Verfasserschaft des Michelsberger Abts bestritten habe.

https://books.google.de/books?id=OibPD2p__i4C&pg=PA444

[Siehe auch Lahnerts Klostergeschichte 1889:

https://hdl.handle.net/2027/hvd.32044098664261?urlappend=%3Bseq=259 ]

Ohne Kenntnis der Handschrift muss ich im Trüben fischen, aber ganz ohne Beweiskraft finde ich meine Google-Funde auch nicht.

Die Überschrift ähnelt allzu sehr dem Traktat Breitenbachs (1489)

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00030382/image_5

der tatsächlich mit "Tota pulchra es amica mea" beginnt!

"Testis consciencie est dominus" steht am Anfang eines Kapitels in dem Mariale von Bernhardin von Busti

https://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-iv-523/0206

Der erste Teil dieser Predigtsammlung über die Immaculata conceptio trägt wie unsere Abhandlung den Titel "Perpetuum silentium", ich zitiere einen etwas älteren Mailänder Druck:

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00092275/image_35

Es war eine "Hauptstütze" der deutschen Immakulisten um 1500, so

https://books.google.de/books?id=9zNKAQAAMAAJ&pg=RA1-PA13

"Eam secum collocavit in throno perhenni" ist das Ende eines mariologischen Textes von Johannes de Segovia.

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22secum+collocavit+in+throno%22

https://books.google.de/books?id=u4_p6aigwvoC&pg=PA163

https://books.google.de/books?id=Fx9KAQAAMAAJ&pg=PA95 (US)

Jäck verwies auf einen bei Legipont in Ziegelbauers Historia gedruckten Brief des Trithemius vom 7. Dezember 1494

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10633343_00280.html

[Siehe auch Fassbinder ]

Diesen hat aber Klaus Arnold (S. 111 Anm. 45) als Fälschung verdächtigt. Als Fälscher kommt Oliver Legipont in Betracht, dessen Abschriftensammlung Darmstadt Cod. 2751 die einzige handschriftliche Überlieferung darstellt. [Klaus Arnold teilte freundlicherweise mit, dass er angesichts der Tatsache, dass das Latein des Briefs dem 18. Jahrhundert angehört, an der Erfindung durch Legipont festhält, Mail vom 16.10.2015.]

In dieser Handschrift findet sich übrigens auch Wimpfelings oben genanntes Gedicht abgeschrieben.

https://archive.org/stream/romanischeforsch06franuoft#page/262/mode/2up (Mitteilung von FWE Roth, Textbeginn: Candorem primum. Zu den Gedichten Wimpfelings ist jetzt Dieter Mertens im VL Humanismus heranzuziehen.)

Zu Legipont:

https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Legipont

Erst Oppermann 1900 hat die systematische Verfälschung der Geschichte des Kölner Martinsklosters durch Legipont entlarvt:

https://archive.org/stream/WestdeutscheZeitschriftFuerGeschichteUndKunst1900/WestdeutscheZeitschriftFuerGeschichteUndKunst19#page/n307/mode/2up

Wenn unser Traktat 1497 datiert ist, wie konnte dann Abt Lang ihn schon Ende 1494 Trithemius ankündigen? Die Übereinstimmungen von Brief und Traktat stellen aber sicher, dass der Traktat des Abts Andreas über die jungfräuliche Empfängnis, den Legipont in Bamberg sah, identisch mit dem Text in Theol. 239 ist. Die Annahme liegt nahe, dass Legipont den Trithemius-Brief anhand der Informationen aus Theol. 239 gefälscht hat.

Ob dem Bamberger Prior Klitsch 1710 Theol. 239 vorlag?

https://books.google.de/books?id=2wjoBQAAQBAJ&pg=PA223

Dass Abt Andreas mit viel Mühe einen Traktat über die unbefleckte Empfängnis erstellt hat, die Reinher abgeschrieben habe, sagt freilich eine unverdächtige zeitgenössische Quelle, nämlich ein Eintrag eines engen Mitarbeiters des Abt, Nonnosus Stettfelder, im Bamberger RB Msc. 49, Bl. 57v

https://digital.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer&pid=5275076&childpid=5275194

Aber wieso muss das Theol. 239 sein? Stettfelder kann irrtümlich angenommen haben, dass die Abhandlung in Theol. 293 ein Werk des Abts darstellt. Wahrscheinlicher ist freilich, dass Reinher neben dem Immakulisten-Dossier (Theol. 239) eine verlorene Abhandlung des Abts kopiert hat. Denkbar ist aber auch, dass sich der Abt die Urheberschaft (als Bearbeiter?) des in Theol. 239 enthaltenen Textes anmaßte und Stettfelder sie ihm daher zulegte. Aber wieso steht dann in der Überschrift des Traktats "cuiusdam religiosi"?

Zum Immakulisten-Streit um 1500 gab ich einige Hinweise in:

https://archiv.twoday.net/stories/129656411/

Update: Eine Auskunft von Dr. Stefan Knoch (SB Bamberg) sorgte für Klarheit:

für Ihre Fragestellung einschlägig ist die Bamberger Disseration von Markus Huck aus dem Jahr 1991 ( https://katalog.ub.uni-bamberg.de/query/10/BV005431249 ). Er befaßt sich in Kap. 2.3 mit der Frage der Verfasserschaft des Immaculata-Traktats in Msc.Theol.239 und kommt dabei zu dem Ergebnis, daß es sich nicht um ein Werk Andreas Langs handelt, sondern vielmehr um

"eine Abschrift der neun Predigten Bernhardins von Busti 'De conceptione Mariae', die dieser unter dem Titel 'Perpetuum silentium' als pars I seines Mariale und daneben auch gesondert herausgegeben hatte. In der Michelsberger handschriftlichen Version wurden lediglich einige unbedeutende, den theologischen Inhalt nicht tangierende Veränderungen oder Kürzungen vorgenommen und wenige Wunderberichte ergänzt, viele andere dagegen ausgelassen. Abt Andreas hat nur den Prolog zu den Traktaten Bernhardins verfaßt, wobei er sich auch hier Passagen aus dem Mariale des Franziskaners auslieh." (Huck, S. 10f.).

Der Vollständigkeit halber hier noch ein ausführlicheres Incipit des Traktats auf fol. 3v (fol. 1r-3v enthält den Prolog):

"Tota pulchra es amica mea et macula non est in te. Canticorum IIII. Inconveniens michi [sic] satis incongruumque valde ac non parum reprehensibile prima facie videtur"

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abt_andreas_lang.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abt_andreas_lang.jpghttps://www.nedbox.be/

Edukative Webplattform zu Sprachvarianten innerhalb des Niederländischen veröffentlicht: Dialectloket

https://www.dialectloket.be/

Via

https://vifabenelux.wordpress.com/

https://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/gotland_die_einzigartige_insel?nav_id=5818

Siehe auch

https://archiv.twoday.net/stories/948992663/

Gotland Runic Inscription 181. Photo: Berig https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Schlampigkeiten:

Online: Einmal Wurtisen statt Wurstisen.

Im gedruckten Katalog:

Sieht man davon ab, dass eine bibliographische Recherche ohne Kenntnis des Artikeltitels, der eben NICHT Basler Münster- und Turmbüchlein lautet, erschwert ist, so hätte der Druckfehler 1988 statt richtig 1888 unbedingt vermieden werden müssen.

Laut dem Herausgeber Rudolf Wackernagel gibt es von dem Werk Wurstisens nur Abschriften aus dem 18. Jahrhundert:

https://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=bzg-001:1888:12=2::454

Eine saubere (Wasserzeichen-)Datierung des Karlsruher Codex (Katalog 17./18. Jh., laut dem Nachtrag nicht nach 1732) hat die DFG mit ihren unsachgemäßen Vorgaben zur Katalogisierung neuzeitlicher Handschriften verboten.

#fnzhss

Bisher wenig online. Sammlungen:

Periodika

Peutingeriana

Bibliothekskataloge

In statu nascendi, wie man folgendem netten Text entnimmt:

"Hier kommt ein Erläuterungstext zu den Peutingeriana

Sie können hier eigentlich alles hineinschreiben. Auch Links. Vergessen Sie das Bild nicht :-)

In dieser Variante (nach UB Augsburg) werden die Untersammlungen automatisch angezeigt.

Sie können auch mit flachen Sammlungen arbeiten, deren Unterstrukturierung Sie erst im Text vornehmen. So macht es die SBG."

Zu langer Link

Via

https://netzwerkrecherche.org/blog/auskunftsanspruch-gegenueber-bundesbehoerden-netzwerk-recherche-fordert-schnelle-gesetzliche-regelung/

Nächster Schritt wäre dann: Haus der Geschichten.

In der Akademie der Wissenschaften diskutierten Historiker und Museumsfachleute des Landes über Sinn und Unsinn des Projekts für die Neue Burg [...]

Kulturpessimistisch äußerte sich der Historiker und Archivar Michael Hochedlinger. In seiner unterhaltsamen Polemik mit dem Titel "Geschichtsvernutzung im Zeitalter von Kulturkapitalismus und Moralismus" kritisierte er die Popularisierung der Geschichte. "Wird etwas gut besucht, erübrigt sich die Sinnfrage." Wie die Politik sei auch der Kulturbetrieb zutiefst populistisch geworden. Der Kulturkapitalist spreche überhaupt "nur noch in Zahlen".

https://www.socialmediarecht.de/2015/10/14/safe-harbor-die-erste-stellungnahme-des-unabhaengigen-landeszentrums-fuer-datenschutz-s-h-uld-und-die-damit-verbundenen-konsequenzen-fuer-unternehmen/

Sie schreibt KLARTEXT:

Abschalten. Verbindungen in die USA kappen. Datenverkehr einstellen. (Außer Sie buchen einen Flug. Dann mag das okay sein.). Jedenfalls so lange bis die US endlich mal das Schutzniveau angehoben haben, dem einzelnen wirksamen Rechtschutz gewähren und ein “wirksames” Datenschutzabkommen getroffen wurde.

Bis dahin prüft nun das ULD, ob es nicht Anordnungen gegen Unternehmen trifft, wonach diese die Datenübermittlung einstellen müssen und ob nicht bereits Ordnungswidrigkeitentatbestände verwirklicht haben. Als maximales Bußgeld stehen dabei 300.000 EUR auf der Uhr (vgl. 43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG).

Wohl also dem, der seinen Firmensitz nicht in Schleswig-Holstein hat. Schließlich ist der Datenschutz Ländersache. Und diejenigen, die in den übrigen 15 Bundesländern sitzen, können jetzt erstmal abwarten, was denn “ihre” Datenschutzbehörde so meint. Toll, oder?

Fazit

Es ist Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Da wird ewige Zeiten verschlafen, sich grundlegend um Datenschutz bzw. internationale Datenschutzniveaus zu kümmern (ist ja auch nicht so wichtig, geht ja eben “nur” um den Datenschutz) und wundert sich dann über ein Urteil, dessen zu Grunde liegende Tatsachen nicht erst seit gestern bekannt sind.

Nun kann es aber doch nicht wirklich sein, dass eine von 16 (!) Datenschutzbehörde/n (!) dieses Urteil zum Anlass nimmt, ernsthaft zu sagen “Wir stellen wirksame Einwilligungen von Betroffenen in Abrede. Es gibt damit quasi keine datenschutzkonforme Möglichkeit der Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA. Im Zweifel müssen Sie die Datenübermittlung einstellen andernfalls überziehen wie Sie mit Anordnungen und Bußgeldbescheiden – jedenfalls in Schleswig-Holstein.”

Pechenick EA, Danforth CM, Dodds PS (2015) Characterizing the Google Books Corpus: Strong Limits to Inferences of Socio-Cultural and Linguistic Evolution. PLoS ONE 10(10): e0137041

https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0137041

"Overall, our findings call into question the vast majority of existing claims drawn from the Google Books corpus, and point to the need to fully characterize the dynamics of the corpus before using these data sets to draw broad conclusions about cultural and linguistic evolution."

Via

https://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2015/10/research_suggests_google_books_isn_t_as_helpful_as_some_believed.html

Wieso ist das Strategiepapier nicht Open Access zugänglich??

Gewohnt langweilige Machart, gewohntes Copyfraud.

Via

https://zkbw.blogspot.de/2015/10/virtuelle-ausstellung-zur.html

https://www.tagesspiegel.de/advertorials/ots/proquest-proquest-und-ex-libris-gehen-partnerschaft-ein-um-innovation-fuer-bibliotheken-weltweit-voranzutreiben/12422204.html

und De Gruyter schluckt nun Lucius & Lucius

https://zkbw.blogspot.de/2015/10/de-gruyter-ubernimmt-lucius-lucius.html

https://www.textmanuscripts.com/enlu-assets/catalogues/tm/tm5-women-s-book-final.pdf

Update: https://intersex.hypotheses.org/1186

https://diglib.hab.de/mss/16-17-aug-4f/start.htm

Unzuverlässig ist die Beschreibung im Handschriftencensus:

https://www.handschriftencensus.de/6669

Alte Beschreibung Heinenanns:

https://diglib.hab.de/drucke/f4f-539-7/start.htm?image=00212

Es fehlen im Census die Twinger-Auszüge Bl. 1r-44v, obwohl er sonst viel Wert auf die Twinger-Überlieferung legte. Der Census hat immer noch 88 Twinger-Handschriften, meine Ergänzungen stehen bei 95

https://archiv.twoday.net/stories/410259401/

Wolfenbüttel ist somit Nr. 96.

[Nr. 97 sind dann die Exzerpte zu 1386 in Haus-, Hof- und Staatsarchiv Cod. W 0288 (Böhm 593), Bl. 73r-83r, 16. Jahrhundert.

https://books.google.de/books?id=QfwUAAAAQAAJ&pg=PA186

Die in der Handschrift folgende Straßburger Chronik erwähnt Franz in: Landesgeschichte und Reichsgeschichte (1995), S. 272 laut

https://books.google.de/books?id=EflnAAAAMAAJ&q=%22marquardus+de+husenn%22 ]

Die Schillersche Ausgabe bei Heinemann ist natürlich die Schilter'sche.

https://epub.ub.uni-muenchen.de/11726/

bzw.

https://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/rsc/viewer/HisBest_derivate_00007177/VD17-236118242_0358.tif?x=-965.6150845253578&y=0&scale=0.21921322690992018&rotation=0&layout=singlePageLayout

Hegel hat in seiner Ausgabe die Wolfenbütteler Auszüge nicht berücksichtigt, aber die Texte sind trotzdem bei Hegel verfügbar, wenngleich die Schiltersche Fassung der Wolfenbütteler näher steht.

https://archive.org/stream/diechronikender00kommgoog#page/n336/mode/2up (S. 832 Z. 17 ff.)

Bl. 17r unten endet mit Hegel S. 854 Z. 11; Bl. 17v beginnt das sechste Buch, in Wirklichkeit vor allem ein aphabetisches Ereignis-Register (Hegel S. 871-910). Dass dieses durchaus als historiographisches Kompendium Anklang fand, zeigt die Handschrift des Eikhart Arzt, der das 6. Buch für seine Zwecke anpasste.

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg116

Wer wie Heinemann riesige Handschriftenmassen rasch beschreiben musste, musste vielfach hastig und liederlich arbeiten. Man mag darüber streiten, ob er hätte bemerken müssen, dass Bl. 45r-48r der Anfang von Buch 1 von Twinger ist: Hegel S. 233-239 Z. 1.

https://books.google.de/books?id=UWAbAAAAMAAJ&pg=PA233

bzw. bei Schilter

https://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/rsc/viewer/HisBest_derivate_00007177/VD17-236118242_0026.tif?x=-965.6150845253578&y=0&scale=0.21921322690992018&rotation=0&layout=singlePageLayout

Die Unterwerfungsurkunde Herzog Friedrichs von Tirol ("Friedel mit der leeren Tasche") Bl. 48v-50v von 1415 Mai 7 hätte Heinemann nach dem jüngeren Druck bei Janssen anführen sollen:

https://books.google.de/books?id=ojJAAQAAIAAJ&pg=PA290

Der Rest von Bl. 50v ist leer, das 'Streitgespräch zwischen Christ und Jude' beginnt laut Digitalisat eindeutig auf Bl. 51r und nicht wie Heinemann will auf Bl. 50v. Während der Census die falsche Blattangabe hat, nennt Eichenberger (wie unten) die richtige.

Zu Bl. 85v-87r = 'Die drei Lebenden und die drei Toten', dt. Reimfassung I: Die im Census fehlenden Ausführungen von Eichenberger sind nicht komplett bei GBS einsehbar:

https://books.google.de/books?id=5hJfCAAAQBAJ&pg=PA545

Ebenso fehlt im Census die Dissertation von Christine Kralik (Toronto 2013):

https://hdl.handle.net/1807/68951

Bl. 97r-98r "von dem strite zu+o franckrich" ist ein Bericht über die Kriegsereignisse des Hundertjährigen Kriegs 1415, beginnend mit dem Tod des Herzogs von Brabant in der Schlacht von Azincourt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Azincourt

[ https://archiv.twoday.net/stories/1022485149/ ]

Der Verfasser befand sich in Brabant, als die Nachricht von der Niederlage kam, hat aber keinen Menschen dort angetroffen, dem es um den Herzog von Brabant leid war.

Falsche Blattangaben hat Heinemann auch bei dem im Census nur in den Literaturangaben präsenten Kochbuch Bl. 99r-115v.

Die groteske Fehllesung Heinemanns "Sabinenn Wekerlinn" des späteren Besitzeintrags (wohl schon 16. Jahrhundert) Bl. 98ar hat erst Eichenberger (sie ist Handschriftenbeschreiberin!) S. 545 Anm. 146 einigermaßen berichtigt. Sie transkribiert auch jene Teile, die Heinemann ungekennzeichnet ausgelassen hat.

"Dyß bu+och jst junckfrow Sabinenn Wetzlenn (?) vonn Marssylenn, ein jn wonernyn zu+o Stroßburg"

(Euling las: Salniggin Wetzlarin

https://www.archive.org/stream/germanistischea09mlgoog#page/n34/mode/2up )

Sabinenn steht definitiv nicht da, eher Salmenn. Wetzlerin kommt inhaltlich besser hin, paläographisch passt -enn nur wenig besser. Also mein Vorschlag: Salmenn Wetzlerin (?). Dass es sich um die bekannte Straßburger Familie Wetzel von Marsilien handelt, hätte Eichenberger durchaus hinzufügen können.

Salme (Salome)

[Socin:

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs3/object/display/bsb10930484_00113.html ]

kommt nicht nur im "Friedrich von Schwaben", sondern auch im "Salman und Morolf" (gedruckt in Straßburg [1499]) als Frauenname vor. 1548 war Jungfrau Salome Wetzelin die Schwester von Martin Wetzel von Marsilien.

https://books.google.de/books?id=HJOcjWtimq8C&pg=PA171

Angeblich wurde sie 1530 geboren:

https://www.genealogieonline.nl/de/west-europese-adel/I1073830186.php

Würdigt man die volkssprachige Handschrift als Ganzes, so ist neben ein wenig Weltlichem (Minnereden) vor allem Religiöses vertreten. Vielleicht darf man hypothetisch an einen Straßburger Bürger als Erstbesitzer denken. Auf Straßburg verweisen nicht nur der spätere Besitzeintrag, sondern auch die Twinger-Auszüge und die Überlieferung [einzige vollständige Handschrift!] von Kunz Kisteners Jakobsbrüdern, das als Straßburger Gedicht gilt.

Müller, Ulrich, "Kistener, Kunz" in: Neue Deutsche Biographie 11 (1977), S. 688 [Onlinefassung]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118568116.html

[Ingo Reiffenstein, in: ²VL 4 (1983), Sp. 1157-1160

https://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118568116 ]

Der Zusammensteller der Handschrift lässt ein deutliches historisches Interesse erkennen. Bei den Twinger-Auszügen fällt auf, dass ihn anscheinend der Kampf zwischen den Städten und Fürsten in Schwaben beschäftigte. Auch die Unterwerfung Friedrichs von Tirol 1415 war über die Vorlande hinaus von großer Bedeutung für den ganzen südwestdeutschen Raum. Ob er selbst der Verfasser des Kriegsberichts zu 1415 war oder ihn von einem anderen - eventuell einem Straßburger Kaufmann - bekam, lässt sich natürlich nicht sagen.

#forschung

Bl. 86v

Bl. 86vSuche nach herr:

Australia (375,586)

United States (200,020)

Singapore (55)

New Zealand (16)

Die Bilder stehen erfreulicherweise unter liberalen CC-Lizenzen, aber bei verlangter Namensnennung etwa bei dem in jedem Fall urheberrechtlich geschützten modernen Foto

“Die letzte Sektflasche vom Hotel Adlon?,” Berliner Grossstadtgeschichten, accessed 13. Oktober 2015, https://www.grossstadtgeschichten-berlin.de/items/show/81

geht es nicht an, den Fotografen nicht zu nennen. Verlangt man eine Namensnennung für einen Rechteinhaber, muss man diesen angeben! Ist eine besondere Urheberangabe (z.B. Link zur Quelle) erforderlich, muss die Formulierung eindeutig sein.

Fotograf bzw. Rechteinhaber nicht angegeben. https://www.grossstadtgeschichten-berlin.de/nutzungs-lizenzen#explain-copyright-cc-by-sa

Fotograf bzw. Rechteinhaber nicht angegeben. https://www.grossstadtgeschichten-berlin.de/nutzungs-lizenzen#explain-copyright-cc-by-sahttps://www.zbmed.de/publizieren/uebersicht/

Das Portal Publisso wird wohl in der Open-Access-Woche eröffnet.

"Mit PUBLISSO bietet ZB MED jetzt alle Services im Bereich Open-Access-Publizieren unter einem Dach an. Auf den Seiten von PUBLISSO haben die Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, Bücher, Journals, Kongressbeiträge oder Forschungsdaten zu publizieren. Darüber hinaus finden sich unter www.publisso.de umfangreiche Informationen in Form von FAQs und Tutorials zum Thema Open Access in den Lebenswissenschaften sowie die Möglichkeit einer persönlichen Beratung zu den verschiedenen Themenbereichen. "

https://artsandsciences.sc.edu/engl/scott-gwara

Als solcher betreibt er manuscriptlink, eine Website, die zerlegte mittelalterliche Handschriften virtuell wieder zusammenführen soll.

https://lichen.csd.sc.edu/manuscriptlink/

Er plant auch eine Website zu datierten Handschriften in den USA:

https://www.sc.edu/about/offices_and_divisions/provost/faculty/grants/finalreports/humanities2010gwaraenglishfinalreport.pdf

Andererseits ein umtriebiger Handschriftenhändler, der Handschriften und zerlegte Handschriften in seinen Firmen

Dr. Scott Gwara, President

King Alfred's Notebook LLC

De Brailes Medieval Art LLC

De Brailes Publishing

verscherbelt und damit aktiv am Handschriftenzerstörungs-Business mitwirkt. Siehe hier:

https://archiv.twoday.net/search?q=zerleg+handschrift

sowie

https://kulturgut.hypotheses.org/286

Nur weil es einen Markt für Handschrifteneinzelblätter gibt, werden diese zerlegt und Geschichtsquellen somit zerstört. Da verhält es sich nicht viel anders als bei dem verbotenen Elfenbeinhandel oder dem schmutzigen Geschäft mit Antiken:

https://archiv.twoday.net/stories/1022476664/

Gwaras Verkaufskataloge weisen anders als die seiner Konkurrenten (Günther, Enluminures, Auktionshäuser) meistens keinerlei wissenschaftliche Einordnung auf. Es fehlen in der Regel Literaturangaben. (Abgesehen davon ist die Zoomfunktion gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig.)

Exzellente Geographiekenntnisse lässt der Eintrag

"Romanesque breviary from Germany.

Single fragment on vellum. Northwest Germany, possibly from Alsace"

erkennen.

Über ein ottonisches Lektionarfragment erfährt man nichts als:

"Ottonian lectionary.

Single fragment on vellum. Germany, ca. 1050: 118 x 85 mm, approx. text dimensions being 75 x 55 mm. Text: recto, Genesis 27.36-38 (on Esau); verso, Luke 15.14-15 (on the Prodigal Son), both readings about the relationship of brothers, read at Mass on the third Sunday in Lent. Provenance: archives of the princes of Idenburg at Schloss Büdingen in Hesse, between Frankfurt and Fulda. Affordable examples of eleventhcentury script are seldom found.

Price: $950"

Noch nicht einmal Isenburg kann Gwara richtig schreiben!

Die Büdinger Fragmente hat Jörn Günther aufgrund eines skandalösen Urteils des Frankfurter Fideikommissenats verkaufen dürfen.

https://archiv.twoday.net/stories/4841768/

https://archiv.twoday.net/stories/1808038/

https://archiv.twoday.net/stories/692500/

Dass der Handschriftencensus vom Verkauf der Büdinger Fragmente z.B. des Thomasin-Fragments

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/privatslg_o-sig

keine Notiz nimmt, ist ein Unding!

https://www.handschriftencensus.de/hss/Buedingen

Völlig unzureichend ist Gwaras Beschreibung eines oberdeutsch-lateinischen Gebetbuchs ("Diminutive Prayer Book in German and Latin. 124 folios on paper, incomplete", bereits verkauft), das nicht vor 1456 entstand:

https://www.kingalfredsnotebook.com/available/item?id=83

Ohne Provenienzangabe ist das Fragment der Buch'schen Sachsenspiegel-Glosse von ca. 1450, das 2700 Dollar kosten soll.

https://www.kingalfredsnotebook.com/available/item?id=87

[Keineswegs die Buchsche Glosse, sondern der 'Schlüssel des Sächischen Landrechts', zuvor versteigert bei Bloomsbury

https://www.dreweatts.com/cms/pages/lot/36180/33

und dank Identifizierung durch Ulrich-Dieter Oppitz und Frank-Michael Kaufmann im Handschriftencensus verzeichnet:

https://www.handschriftencensus.de/25554 ]

"Latin Homilies in a German Manuscript on Paper, ca. 1400". Frühneuzeitliche Provenienz "Johannes Barthen".

https://www.kingalfredsnotebook.com/available/item?id=94

"Sermons of Simon of Cremona (d. ca. 1390) from Buxheim Charterhouse, copied by the scribe Caspar of Meissen and dated 1434. Single folio on paper. Central Germany, possibly Buxheim, dated 1434: 302 mm x 211 mm (justification 210 mm x 140 mm). [...] Provenance: This is one of very few manuscript examples still available from the famous Buxheim charterhouse. The library was sold in Munich on 20 September 1883 (this manuscript was lot 2756). The American Charles F. Gunther (d. 1920) acquired the book, which was sold with his collection (New York, 11 November 1926 lot 268) and subsequently broken for a portfolio of illustrative leaves by the Society of Foliophiles."

https://www.kingalfredsnotebook.com/available/item?id=125

Frühere Kataloge Gwaras sind nicht mehr online erreichbar - ein Ärgernis für Handschriftenforscher, die auch im "Reich der Finsternis", also des kommerziellen Handels, dauerhaft zugängliche Beschreibungen und Bilder brauchen. Abgespeichert habe ich mir "ENCHIRIDION 18: Medieval Manuscripts for University Teaching & Research" (angekündigt in EXLIBRIS-L am 8. Juli 2014). Da ich mich mit retrospektiven Tendenzen in der Buchmalerei nur im deutschsprachigen Raum beschäftigt habe

https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/395/

waren die Ausführungen zu Poissy neu.

"A Manuscript Leaf Made to Look Ancient

2A. Processional from the Royal Abbey of St. Louis at Poissy. Single folio on vellum. Paris or possibly Poissy, ca. 1490: 133 x

94 mm (justification 77 x 49 mm). Single column, 18 lines. Decoration: four bright gold, red and blue bar borders terminating in

colored stems with gold ivy leaves; a single two-line initial in blue with white highlights on gold grounds infilled with foliate designs. [...] This unusual and rare fragment is the earliest known evidence of the production of archaized manuscripts for the Royal

Dominican Abbey of St. Louis, Poissy.

Joan Naughton has written, “the [Poissy] nuns were adept at matching older text and decoration so that alterations or additions to their finer quality, and presumably much valued, older books would not be obvious” (“Manuscripts from the Dominican Monastery

of Saint-Louis de Poissy,” unpubl. PhD thesis, University of Melbourne, 1995, p. 139). She then calls attention to a manuscript leaf from the Office of St. Dominic recorded only in a catalogue of Bruce Ferrini (ibid., fig. 97, said to have belonged to Otto F. Ege, d. 1951; see S. Gwara, Otto Ege’s Manuscripts (Cayce, SC), Handlist 246 and fig. 93), remarking that the leaf “is the earliest indication we have that the nuns re-created the scribal and decorative styles—and the mise-en-page—of a complete book already in their possession in order to furnish a new volume” (139). The Poissy nuns came to extend this tradition, producing the most famous and recognizable group of archaized manuscripts ever identified. These were largely liturgical, and chiefly Processionals if not Books of Hours. Naughton herself traces the origin of this later tradition, which emerged in the early sixteenth century as part of a

restoration of monastic discipline (see Naughton, Poissy, pp. 140, 285, and fig. 97). However, it seems clear that production of such

books was centered in a Parisian workshop. This is the only example of this fragment that we have ever encountered."

Die Arbeit von Naughton ist online einsehbar:

https://hdl.handle.net/11343/39437

[Das Stück ist mit anderen Fragmenten Gwaras in Kanada gelandet:

https://lib-ldap.library.mun.ca/groups/thedogstooth/ ]

Vor allem auf Einzelblätter spezialisiert hat sich Gwaras Unternehmen

https://debrailes.com/inventory/index

Auch hier vermisst man die üblichen wissenschaftlichen Angaben z.B. zu einem Blatt aus einem "Psalter for use by the abbots and priors of SS Ulfric [sic!] and Afra in Augsburg."

Grundsätzlich bin ich der Auffassung: Wissenschaftler, die über Handschriften forschen, haben auf dem kommerziellen Handschriftenmarkt nichts zu suchen. Gwara hält sich nicht daran und bietet in seinen Katalogen der Wissenschaft zu wenig Informationen. Es fehlt an allem, was der Wissenschaftler im 21. Jahrhundert vom Handschriftenhändler sich wünscht: eindeutige Identifikatoren für jedes Stück und dauerhafte Zugänglichkeit der Beschreibungen und Bilder möglichst unter freier Lizenz.

Update: Mich erreichte freundlicherweise die Mitteilung, dass "mehrere Fragmente und Handschriften, die Sie erwähnen, von der Bloomsbury Auktion vom 8. Juli stammen ( https://goo.gl/oO9iLJ )".

Büdinger Fragment

Büdinger FragmentIch bin angeblich 55 (richtig: 57).

https://www.ancestry.de/

"ICARUS und DAGV gehen eine zukunftsweisende Allianz ein. Im Rahmen des 67. Deutschen Genealogentages in Gotha besiegelten die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Vereine (DAGV) und ICARUS ihre künftige Kooperation. Die DAGV als Netzwerk von genealogischen Vereinen vertritt insgesamt mehr als 22.000 Mitglieder. ICARUS ist ein gemeinnütziger Verein nach österreichischem Recht und besteht aus mehr als 160 archivarischen und anverwandten Institutionen aus mehr als 30 europäischen Ländern, Kanada und den USA."

Archivarische Institutionen??

Wer kennt ganz viele archivische Adjektive?

archivalisch

archivarisch

archivförmig

archivisch

archivmäßig

usw.

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/8771419

Den gibt es wie die beiden ersten Bänden laut

https://wiki-de.genealogy.net/Albertus-Universit%C3%A4t_K%C3%B6nigsberg/Matrikel

in Polen:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=18530

Was soll das, Bücher zu digitalisieren, die von anderen europäischen Bibliotheken schon ins Netz gestellt wurden?

https://archiv.twoday.net/search?q=ortenburg

Vom Ortenburger Prognostiker nun auch Hdschr. 384d, e, f, h, i.

Ortenburger Losbuch Hdschr. 386.

https://www.handschriftencensus.de/8784

https://ccaa.hypotheses.org/142

Siehe dazu auch hier:

https://archiv.twoday.net/stories/528987964/

https://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchen-gratiskonzert-fluechtlingshelfer-koenigsplatz-groenemeyer-sportfreunde-stiller-meta-5629420.html

#refhum, siehe

https://archiv.twoday.net/stories/1022479737/

https://www.hdg.de/lemo/bestand/objekt/plakat-csu-landtagswahl-1946.html

https://blog.sbb.berlin/urkundenfrage/

#inkunabel

https://zkbw.blogspot.de/2015/10/british-library-ethos-e-theses-online.html

Die Niederländer übernehmen ab Januar 2016 die EU-Ratspräsidentschaft. Die Chancen stehen gut, dass der aktuelle Drive in NL bezüglich Open Access auch in der EU Politik Niederschlag findet. Die League of European Research Universities (LERU) - darunter die Universitäten von Freiburg und Heidelberg, sowie die LMU München - hat nun ein Statement verfasst um dem Nachdruck zu verleihen.

Das vierseitige-Statement ( https://www.leru.org/files/general/LERU%20Statement%20Moving%20Forwards%20on%20Open%20Access(1).pdf ) beinhaltet auch das hier bereits mehrfach erwähnte „Offsetting“, also das Verrechnen von Subskriptionskosten mit OA Article Processing Charges (APCs):

„LERU calls on all stakeholders in the publishing process – researchers, research funders, universities, publishers, libraries and national governments – to convene together in a summit to tackle the issues of Business Models for Open Access publishing and embargo periods for Green OA. LERU recognises the importance of reaching clarity on these issues. LERU notes that some publishers have adopted new Business Models which enable universities and their libraries to offset APCs against subscription costs. This in effect lessens the danger that universities will pay twice for the same content – once for the subscription and once for an APC.

LERU calls on all stakeholders to discuss such offsetting models and to identify principles by which such offsetting agreements can be reached between universities, procurement bodies, and publishers. The following issues should be included in future discussions and agreements:

The existing spend of a customer (or a consortium) should be taken as a starting point in negotiations;

The customer can use the current spending level to “offset” against payment for APCs for journal articles in hybrid journals;

As part of any agreement, publishers should permit all papers published by university researchers taking up the deal to be made Open Access for no extra charge. „

Wer sich dem Statement anschliessen möchte, kann hier unterschreiben: https://www.leru.org/index.php/public/extra/signtheLERUstatement https://www.leru.org/index.php/public/extra/signtheLERUstatement

Übrigens: De Gruyter offeriert neuerdings von sich aus Offsetting: https://www.degruyter.com/dg/newsitem/148/de-gruyter-prsentiert-neues-openaccesspreismodell-zur-vermeidung-von-doubledipping

"Falls Sie etwas Konkretes in diesem Nachlass suchen, natürlich schlagen wir gern für Sie im Verzeichnis nach."

Siehe auch

https://archiv.twoday.net/stories/983319148/

Ich fragte dann nach den (sicher nicht übermäßig vielen) mittelalterlichen Handschriften und erhielt jetzt die übliche arrogante Abfuhr:

"leider ist der Nachlass noch nicht so weit erschlossen, dass das Verzeichnis des gesamten Nachlasses online gestellt werden könnte. Wir sind aber gerade dabei, die Teile, die erschlossen sind, für eine Onlinestellung herzurichten. Eine Auflistung der HSS vor 1500 gibt es leider nicht. Sie müssten in die BSB kommen, um selbst im Nachlass zu recherchieren."